全77件 (77件中 1-50件目)

-

空似

こんばんは~。リカルドですよ?リカルドですよ!新しい写真にしてみましたが、どうですか~。そろそろ今年のベストアルバムを選ぶ時期になりましたね。リカルドは、今年は Arcade Fire の新譜が出たので、それを良く聴いていました~。ニコライは、トップにも載せているし、ミランダちゃんかな?グラミーさんもそろそろノミネートの季節ですね。そういえば、今年はアルバムを出さなかったのでベストもグラミーさんも関係ないのか、この人をよくTVで見かけますよね~。ボーカルのボノがこんな感じで世界中を飛び回って忙しいので、ギタリストとしては、暇な時間に日本に営業に来ているのかな?なぜか、ちょくちょくバラエティとかに出ていますが、しゃべり方が独特なのは、やっぱりアイルランド育ちだからかなあ~。え、違うの?え、TVに出ているのは日本人?戦場カメラマン?あ、こっちの人なのか~。[予約販売] 戦場カメラマン・渡部陽一のボイスストラップ(グリーン) [12月下旬入荷予定]【クリ...価格:630円(税込、送料別)こんなお守りも売ってるんですね。***なーんて。同じようなことを考えている人はそこそこいるようですね。でも、このリンク先、the edgeの画像を全然引っかけていませんが、Bingはこれで検索サイトとして大丈夫なのだろうか。。。U2の代表作は、やっぱり『The Joshua Tree』や『Achtung Baby』なんだと思いますが、リカルドは、統一感があって派手さはないもののじわじわ効いてくる『All That You Can Leave Behind』が実はいいんじゃないかな~、と思います。じゃ、またね~。【Aポイント+メール便送料無料】U2 U2 / All That You Can't Leave Behind (輸入盤CD)【YDKG-u】価格:1,790円(税込、送料別)【Aポイント+メール便送料無料】U2 U2 / ヨシュア・トゥリー~デラックス・エディション (日本...価格:3,600円(税込、送料別)【Aポイント+メール便送料無料】U2 U2 / Achtung Baby (輸入盤CD)【YDKG-u】価格:1,790円(税込、送料別)

2010.12.07

コメント(0)

-

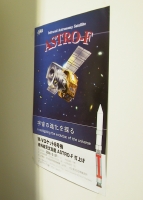

あかり

こんばんは~。リカルドですよ?リカルドですよ!同じ写真だと更新したことに気付かれないかもしれないので、来週には新しい写真にしようかな~。さて、「はやぶさ」の盛り上がりも一段落したところで、今度は「あかり」のことを紹介しましょう。ん?「あかり」って何?というそこのあなた、もう忘れてしまったのですね。。。この日の日記で紹介した、アレですよ~。。。あ、これは違う日だった。マグマではありません。そう、2006年2月に打ち上がって、リカルドも衛星運用に行った、あの赤外線天文衛星「あかり」のことです~。11月26日(金) 午後6:55からNHK教育『サイエンスZERO』で、「あかり」衛星が特集されるらしいので、みなさん良かったら観てね~。忙しい人は録画してね~。ん?金曜の夕方なんて家にいないよって?しかも、これ、再放送じゃないかって?実は、本放送は日曜の夜10時からで、もう終わってしまったのでした。紹介するのが遅れてすみません~。では、またね!

2010.11.24

コメント(0)

-

はやぶさ

こんばんは~。リカルドですよ?リカルドですよ!前回の日記はどうでしたか?先週は、「はやぶさ」の件で盛り上がっていましたね。そう、こちら。あ、間違えました。しかし、東京ー仙台間が1時間35分なんて速いですね~。「グランクラス」なんて、1時間ちょっとじゃ堪能できない気もしますが。こちらでした~。あ、これも違いました。しかし、ブルートレインって、昔流行りましたよね。ほんとは、こちらでした~(模型も売っているのか、、、)。 詳しくは --> こちら。写真の中には、リカルドがどこかで見かけた人もたくさんいますが。。。しかし、普段は宇宙のことにはそれほど関心のない人でも、「はやぶさ」に関しては盛り上がっていることが多いですよね。何といっても・宇宙に出ていって、また地球に帰還したことが大きな要因だと思いますが、・何度も自らトラブルを招きつつも、それをクリアし、ダメかと思ったら忘れた頃に復活するというのが効いているのかな。もちろん意図したことではないですが、シナリオを書いたかのように、七転び八起き的に定期的にトラブルからの奇跡的な復活を果たすことで、うまい具合にニュースになりましたしね。もしすんなり予定通りに地球に戻ってきていたら、逆にここまで盛り上がらなかったような気もします~。いずれにせよ、地球外の天体の貴重な物質を持ってきてくれたのは、アポロの月の石(と、NASAのスターダスト探査の彗星の尾っぽの中の塵もありますが)以来で、凄いことですよね。・東京~仙台間や東京~名古屋間は大体350kmくらいかな?・月までは38万km・はやぶさがイトカワに到達したときのイトカワ~地球間の距離が約3億km・そして、総行程約60億kmの旅。お疲れさまでした~。じゃあ、またね~。

2010.11.21

コメント(2)

-

iTunes

おひさしぶりで~す!忘れてませんか?リカルドですよ?リカルドですよ!『明日、いつもと同じ一日が、忘れられない一日になります』と豪語していた、あそこに、『すべてを変えたあのバンドがやって来た』らしいですよ~。→こちら時を同じくして、リカルドも楽天ブログに戻ってきましたよ~。リカルドとしては、iTunesに関しては、日本でも映画の配信が始まったことの方が気になっています~。200~400円でレンタルできるのだったら、Apple TV 買ってもいいかもですよ~。ほら、そこのあなた。円高の今なら、8800円で Apple TV が購入できます。→こちら リカルドは、おじさんも号泣必至の "Toy story 3" が見たいかなあ。トイ・ストーリー3 ブルーレイ+DVDセット(ブルーレイケース入り)【Blu-ray Disc Video】 【Di...価格:2,953円(税込、送料別)じゃあ、またね~。

2010.11.16

コメント(2)

-

The Great Curve/Naive Melody

こんばんは~。お久しぶりです、リカルドです~。早速皆さん訪問してくれてありがとうございます。覚えていてくれてうれしいです~。ニコライありがとう!関東は昨日今日と雨でしたが、その前は晴れてよかったですよね。どうですか~。昨日は『Graceland』を紹介したわけですが(ちなみに Graceland ってエルビスのおうちのことらしいですね)、最近ちょと80年代のワールドミュージックをまた聴き返しています。といっても、ほんとの第三世界の音楽はあまり知らないので、アフリカ回帰した英米音楽中心なのですが。 そもそものきっかけは、この人たちを復習していたからでした。『The Great Curve』/ Talking Heads ('80)メンバーのDavid ByrneとプロデューサーのBrian Enoは、78-79年頃からアフリカっぽいリズムを取り入れようとしていたので、結構時代を先取りしていましたよね。まあでも、結局はリズム隊として黒人の人たちの力を借りまくっているので、後になってこういう傾向は「また白人がおいしいところだけ持っていっているだけだ」「音楽でも植民地主義的な搾取をしている」とか言われたりもするのですが(Gracelandもそうでした)、白人黒人が一緒になってステージで演奏するようになったし、こういう音楽を世界に広めたという点でも功績は大きいですよね。単純に楽しい曲になっているから、それだけでもいいような気はします。ストップ・メイキング・センス ~オリジナル・サウンドトラック(完全版)~Talking Heads は、まずは『Stop Making Sence』のライブ映像を見るといいような気がしますが、この曲(↓)なんか特にいいですよね~。『This Must Be the Place (Naive Melody)』/ Talking Headsでは、また!

2009.05.06

コメント(1)

-

Graceland

こんばんは~。お久しぶりです、リカルドです~。みなさんもう忘れちゃってたりしませんよね?時々、ニコライの処にはお邪魔してましたよ。さて、あまりにも久しぶりなので、日記の書き方を忘れてしまいました!ということで、リハビリを兼ねて今日買ったCDを紹介して、また明日以降!「Graceland」/ Paul Simon ('86)【Aポイント+メール便送料無料】ポール・サイモン Paul Simon / Graceland (輸入盤CD)(これはリマスター版かな?)1986年のアルバムですが、80年代に入って広まったワールドミュージックがひとつステップアップした感じがしましたね。しかし、このアルバムがグラミー賞を獲ってからのビルボード・アルバムチャートの急上昇ぶりはすごかったですね。受賞前後の売り上げのあまりの違いぶりにちょっと笑ってしまいました。代表曲は、「You Can Call Me Al」でしょうか~。ちなみにこちらの曲は Paul Simon じゃないですよ~。イントロの感じはそのままですが。では、またね~。

2009.05.05

コメント(4)

-

Short People

おばんどす~。リカルドどす~。 どうですか~。昨日も紹介した、Randy Newman さん。基本は鍵盤楽器の弾き語りとかなのですが、音楽的にはニュー・オーリンズ系のR&Bとか、トラッドっぽい音楽で、ギターで弾くとちょっと黒人音楽っぽい感じもありますね。Ry Cooder さんとかにも通じる部分がある?歌詞が比喩に富んでいて皮肉っぽいところなんかは、Elvis Costello とか Warren Zevon とかにも近いのかな? さて、その皮肉屋さんの Randy には、例えば "Short People" という曲があります。 ★"Short People" by Randy Newman 「"Short People" は、別に生きてる理由はな~い。手も足も目も小さくて、よく嘘つくよね~。っていっても、僕や君も同じで変わりはないけどね~。人類みな兄弟だしね~。(リカルド超訳)」 という感じのこと(超訳ですが)を唄ってるのですが、なぜか本人の予想以上にヒットしちゃって、たくさんの人に聴かれてしまい、「差別だ!」と反感をかって放送禁止になったとかならなかったとか。ちょうど貿易赤字が増えてきていた頃で、日本(アジア)人のことも皮肉っているとも言われていたようです。ただし、"short" という語は、「低い」だけでなく、「短い」「(何かが)不足している」という意味もあるので、「気が短い人」「配慮が足りない人」「すぐ忘れる人」「無愛想な人」の意味も込めているのでは、とも読めますね。となると、そうやって十分に考えないですぐに反発する人のことも皮肉っていたのかな?何だか、すぐに反射的に責め立てる人が出てくるという結果を先に見越して作られた歌とも言えますが、さすがにそこまでは考えてなかったでしょうね。といろいろ書いていたら、ニコライもよく紹介している例の人が詳しく説明していました~。もちろんこうしたブラック・ジョークっぽい歌だけではなくて、人生の一場面を切り取ったちょっと皮肉な短編小説っぽくもある歌詞が、幅広い素養に裏打ちされた音楽にのせてうたわれるのが、Randy さんの歌の特徴でしょうか。きっと映画音楽を作ってもうまくいくんじゃないかな~、と思っていたら、やっぱり映画音楽を担当していました しかも、結構大物映画です。例えば、ロバート・レッドフォードの『ナチュラル』。そして、90年代以降は、アニメもたくさん担当しています。『トイ・ストーリー』『バグズ・ライフ』『モンスターズ・インク』「モンスターズ・インク」の方は、アカデミー賞の主題歌賞も獲りましたね。あの皮肉屋さんが、子供を喜ばすような音楽を作るなんて ★"You've got friend in me" from 「トイ・ストーリー」 ★「モンスターズ・インク」のエンディング (観てない人は後から観た方がいい?)さて、「トイ・ストーリー」「バグズ・ライフ」「モンスターズ・インク」といえば、どれも PIXAR とディズニーの共同制作の映画ですが、実は、PIXAR は Apple の Jobs さんが大きくした会社ですね(まだ会長をやってるのかな?)。Jobsは、コンピュータだけでなく映画の分野でも、お客さんが求めている新しいことを成功させるのがうまいですね~。って、単に自分が使いたいもの、観たいものを作っている(作らせている)だけかもしれませんが。作る人・金を出す人をその気にさせるのが、上手いのかな?

2008.01.18

コメント(1)

-

Randy Newman

こんばんをぁ!今年2回目ですよ。どうですか~、小若さん~。と、書き始めたのはいいのですが、実は先程一旦ほぼ書き終えたところで、Safariが突然落ちてしまい、書いたものが全て虚空へと消え去ってしまいました。ダメージ大なので、短めに……。MacBook Air でましたね~。薄いですね。1kgを超えていますが、A4サイズだし、あの薄さを支えるためには頑丈じゃないといけないので、これ以上軽くはできないのでしょうね。でも、これまでのMacを思えば十分軽いと思います。ところで、Macworld2008でのJobsさんのスピーチを見たのですが、最後におじさんが出てきてピアノの弾き語りをしていましたね。Jobsさんはこれから流行りそうな人が好きそうなんですが、今回は白髪のおっさんなんだなあと思っていたら、なんと Randy Newman おじさんじゃないですか。 → Randy Newman の弾き語り はこちら。 (笑ってる部分が全部はわからないので、字幕が欲しいところですね……)Randy Newman といえば、70年代のこの3枚は、名盤として良く取り上げられますよね。歌詞が比喩的でちょっと難解だったりブラックユーモアがきつかったりして、米国人でも分からない人も結構居たという話ですが……。【Aポイント+メール便送料無料】ランディ・ニューマン Randy Newman / Sail Away (輸入盤CD)この時期は、"Sail Away" ('72) とかが代表的な曲なのかな?"Sail Away" by Randy Newman Three Dog Night の "Mama Told Me (Not to Come)" ('70) は、全米No.1になったのでご存知の方もいると思いますが、これも彼が作った曲ですね。"Mama Told Me (Not to Come)" by Three Dog Night

2008.01.17

コメント(4)

-

Something in the air

こんばんは~。今年最初の更新ですよ!小若さん、どうですか~。さて、リカルド&ニコライ一家はコンピュータはMacを使っているのですが、どうも日本時間の今晩遅くに何やら新しいMacが発表されるようですね。→ Apple Official Site"There's something in the air" というキャッチフレーズがついているので、「空中に浮きそうな、凄く軽い何か」、あるいは、「無線で何か良いことができる何か」なのでしょうが、ともかく何が出てくるか楽しみです~。さて、AppleのJobsさんは、iPod & iTunes を流行らせたり、あるいは新製品発表会に John Mayer など呼んで来ちゃったりして Rock 好きなのは有名ですが、恐らくこの "Something in the air" も、あの曲のタイトルからキャッチフレーズをもらってきちゃったんじゃないですかね~。"Something in the air" by Thunderclap Newman(アルバム「Hollywood Dream」)英国のバンド、Thunderclap Newman の 1969年の佳曲 "Something in the air" です!このアルバムは、ポップな曲が凝縮したいいアルバムですよ。お薦めです!……また楽天には売ってなかった……。iTunesでお探しください。イージーライダーのサントラ(の曲目多い方)とかにも入ってるようですね。あ、「あの頃ペニーレインと」の挿入曲になっているのを発見しました!あの頃ペニー・レインと デラックス・ダブルフィーチャーズ[2枚組]実はもともとのタイトルが"Revolution" だったけど、Beatles とかぶるから変えたとか、メンバーのマカロックさん(この時なんと15歳!)が後に Wings に参加、など、いろいろと Beatles とも関わりの深いバンドなのでありました。Who にも曲を提供していたりしますね。お友達だったのかな?タウンゼント先生がプロデューサに名前を連ねていたりします。まずは、オリジナルバージョンでどうぞ! Tom Petty & Bob Dylan バージョンでもどうぞ! きっと、ビートルズ好きのJobsのことなので、こんなキャッチフレーズをつけたんでしょうね。……といいつつ、実は Bowie さんにも同名異曲があるので、そっちだったりして……。"Something in the air" by David Bowie

2008.01.15

コメント(2)

-

今年の1枚

こんばんは~。リカルドです~。今年も残りあとわずかですね。年越しそばの準備はできましたか?さあ今日は、昨日予告しましたように、リカルドの今年の1枚を紹介します~。昨日は、カナダのFeistから、Broken Social Sceneを紹介しました。カナダにはもちろんアメリカに通じるようなバンドが多いのですが、その国の成り立ち上、英国と仏国がミックスしたようなバンドも多いですね。Broken Social Sceneもそうですが、今日紹介するバンドもそうしたバンドのひとつかな?★ 「Neon Bible」 by Arcade FireArcade Fire は、カナダはモントリオールの出身です。ケベック州ということもあって仏国音楽の影響もあるのだと思うのですが、大道音楽風にフィドルやアコーディオンもメンバーに居て、スケールの大きい骨太な音に加えて本来の意味でのストリート感覚も感じさせます。70年代のボウイさま、80年代のU2、90年頃の仏国ロックのエッセンスを2000年代に体現している感じです。アイルランドのU2や仏国ロックに通じる感覚を持っているのは、Arcade Fireがアメリカではなく、その辺境のカナダ出身というのもあるのかな。このアルバムは2枚目なのですが、リカルドはまず1枚目のアルバム「Funeral」の中のこの曲でArcade Fireが気になる存在になりました。■ "Neighborhood #1" - Arcade Fire 決して難しいことをしているわけではなく、むしろ簡単なフレーズの繰り返しなのですが、それが聴いている人の深いところにしみ込んできて自然と高揚させて体を動かしてしまうのは、ストリートで聴衆と生のやり取りをして身に付けてきた力量のなせる技なのかなと思います。ちょっと「熱い」処なんかはこれ以上やるとださくなりそうですが、ぎりぎりかっこいい処で踏みとどまっているのがいいですね。それは例えば、こんな場所でこんな演奏をしたりする感覚(一番奥の人に注目!)■ "Neon Bible live in an elevator!" - Arcade Fire 例えば、こんな場所で演奏する感覚(拡声器で歌っている!)■ "Guns of Brixton" - Arcade Fireにも表れていると思います。この曲は、Clash のカバーです。演奏家としての社会への関わり方なんかも考えさせられます。ついにはこんな人とも共演を。■ "Five years" - David Bowie & Arcade Fire■ "Wake Up" ということで最後になりましたが、リカルドの今年の2曲はCarつながりのこの2曲です。BBC Radioセッションでお楽しみください。ドライブのお供にいかがですか~。思わずアクセル踏み込んでしまいそうです。■ "Keep The Car Running"■ "No Cars Go"では、よいお歳を!来年もよろしく~

2007.12.31

コメント(3)

-

今年の洋楽を振り返って

こんばんは~。リカルドです~。みなさん、忘れてないですよね?ニコライじゃなくてリカルドですよ。え~と。いつ以来かな?忘れてしまうくらい久しぶりでごめんなさいです。ノジヲがずっと忙しくて書いてくれなかったので、ずいぶん経ってしまいました。でも、今年もそろそろ終わりなので、2007年の洋楽くらいは振り返っておかないと!と思って、書いてます。久しぶりなので、書き方を忘れていました……。さて、ニコライも今年の音楽を振り返ってましたね(2007年ニコ選-前半・後半)。ミランダちゃんは、ロック系の雑誌でも結構評価されていましたよ。Feistも人気でしたね。Feistはセルジュ・ゲンズブールを尊敬しているみたいです。Various Artists『Boomerang 2005/Gonzales, Feist & Dani』Feistは、カナダ人なんですが、実はソロだけでなく、Broken Social Scene というトロントのバンドにも参加しています。このバンドはカナダのロック界では一目置かれているバンドなんですが、結構面白いバンドです。どう面白いかというと、実はメンバーが20人くらいいて、各メンバーはそれぞれ別のバンドも組んでいて、並行して活動していたりするのです。だから20人全員が録音に参加しているわけではなくて、曲によってメンバーが違っていたりもして。一体誰が参加していればBroken Social Sceneと呼んでいいのか分からないのですが。未だにどこまでが正式メンバーなのか、リカルドにはわかりません……。【Aポイント+メール便送料無料】ブロークン・ソシャル・シーン BROKEN SOCIAL SCENE / YOU FORGOT IT IN PEOPLE (輸入盤CD)多分、Kevin Drew という人が中心メンバーなのだと思うのですが、この人がFeistの旦那さんなのでした。ということで、二人が出てるこのビデオをどうぞ!(唄っているのが Feist さん)■ "7/4 (Shoreline)" by Broken Social Scene オフィシャルサイトの「Media」をたどっていくと、これまでのPVも見ることができます。Feistさんは、ソロの時と結構イメージが違いますよね~。昔はパンクバンドのボーカルもやってたそうですよ。一体どんな感じだ?あとは、系列(?)バンドの Stars も結構いいですよ~。ではでは。明日は、今年のリカルドの1枚を紹介します!(多分)

2007.12.30

コメント(0)

-

ベルリンにまつわるロックといえば(その2)

こんばんは~。またまたリカルドです~。昨日ボウイさんの話を書いたら、コメントがたくさんでした~。さすがスター!***今日は、ボウイつながりで、この人を紹介したいと思います。【CD】BOΦWY / Beat Emotion <2005/2/16>……失礼。間違えました。この人です。脱ぎっぷりのいい、江頭2:50さんです。……また間違えました。イギー=淫力魔人=ポップさんです。昔『Raw Power』という曲があったのですが、それに『淫力魔人のテーマ』という邦題をつけてしまう当時の日本のレコード会社のセンスがナイスです。売りたくないとすら思えてしまいます。イギーさんは、70年代頃のストゥージズ時代は、暴力的なまさに「ロック」というイメージが先行していましたが、その奥に繊細な詩的センスと深みのある低音ボーカルの魅力を隠し持っていました。それに惚れ込んだのがボウイさん。70年代中頃、ドラッグの治療から一旦回復したイギーさんを西ベルリンに誘って、一緒にレコーディングしたのが、『The Idiot』ということです。「淫力魔人」から「白痴」へ。ベルリン時代は、基本的に、詞:イギーさん・曲:ボウイさん、という分担だったようですが、ヨーロッパの退廃的美に対してこの組み合わせは非常にフィットしていたようで、二人とも嬉々としてレコーディングしていたみたいですね。そこで生まれた数々の名曲の中には、みなさんもきっとご存知のこれらがあります。"China Girl" by Iggy Pop ('77 - 映像は'91年のライブ) - YouTube"China Girl" by David Bowie ('83) - Youtube(ボウイさん、その人でいいのですか……)折角なので聴き比べていただきましょう~。LiveとPVなので、雰囲気がちょっと違いますが。この二人のコンビでは、"Tonight" も有名ですね。イギーさんの深みのある低い声に憧れたボウイさんが哀愁を込めて歌い、それに感化されてイギーさんがまた歌に深さを与えていく。この辺りの二人の歌は同じものの表と裏を見て(聴いて)いる感じです。『Low』(Bowie)→『The Idiot』(Pop)→『Heros』(Bowie)→『Lust For Life』(Pop)→『Lodger』(Bowie)という流れ。70年代後半西ベルリンでのボウイ&イギーの充実した5枚ですね。それまでのロックの肉体性ともまた違った、人間の精神とテクノロジーとのせめぎ合いがポップフォーマットに昇華した、西ベルリンならではの佳作群だと思います。これらのアルバムは後々にも大きな影響を与えていますね。

2007.06.06

コメント(3)

-

ベルリンにまつわるロックといえば

こんばんは~。リカルドです。ニコライがベルリンから戻ってきたので、しばらく二人でお話していました~。ニコライからたくさん面白い話を聞きましたよ。話では、ベルリンは怖面白そうな処ですね。ニコライはまたまたいろんな目に遭ってきたようで……。リカルドは、ノジヲについていって、またロケットのお守りに行ってました。木曜日は雷で電車が止まったり大変だったみたいですね~。***ところで、ベルリンでロックといえば、みなさん何を思い浮かべますか?ベルリンは戦後すぐに米英仏ソの4カ国統治になって、更には西ベルリンは壁に取り囲まれてしまい、簡単には西側の人も物も情報も入っていかず、なかなかリアルタイムのロックは体感できなかったのではないかと思います。ところで、ベルリンは西ドイツからははるか離れた東ドイツの真ん中にあったので、壁というのは西ベルリンをぐるっと取り囲んでいた壁なんですね。リカルドは何となく微妙に違うイメージ(ず~っと続く国境線とか)を持っていました。更には、西ベルリンは正式にはずっと米英仏の領土だったので、正確には東西ドイツの国境でもないみたいですね。う~ん、難しい。そういうややこしい場所だったせいで、みんな眉間にしわを寄せるようになったのかな?ベルリンの壁が出来たのが1961年、崩壊したのが1989年。60, 70年代のロックが盛んだった時期は、米英統治地区に多少ロックは入っていったとしても、完全に我が道を行っていたのではないかと思います。そんなベルリンに魅かれた人といえば、やっぱりこの人?【Aポイント付】デヴィッド・ボウイ DAVID BOWIE / LOW (輸入盤CD)('77)"Be My Wife" - YouTube (このタイトルはアフガンさん向け?)"Warszawa" (Live) - YouTube ボウイのベルリン三部作('77~'79年の『Low』『Heros』『Lodger』)は、評価が高いとは言え好き嫌いは結構分れるのではないかと思います。でもリカルドは、このアヴァンギャルドで暴力的なのにポップなねじくれた感じは、ボウイの中でも一番好きだったりします。「火星から来た」とか妄想をふりまいていたグラムなボウイさんと、「シャル・ウィー・ダンス? レッツ・ダンス」と流し目を送っていたボウイさんの間には、こんなボウイさんがいたのですね。'75ー'76年あたりにパンクが勃発したロンドンでも、'78ー'79年あたりからはアヴァンギャルドさを取り入れたポスト・パンクさらにはNew Waveへと移行していくわけですが、ひと足早くその流れをアルバムに結実させたボウイさんは、やっぱり世界の動向に超敏感なポップ界の凄い人なんだなあと思う今日この頃のリカルドでした。

2007.06.05

コメント(11)

-

pieces of a comet

こんばんは~。またまたお久しぶりです~。最近またノジヲがいろいろ忙しくて、更新できませんでした。何が忙しかったかというと、まあいろいろあるのですが、その一つがこれです~(ノジヲがマスコミ向けに特に何かをしたわけでもないのですが)。「彗星の内部構造、初めて解明」NHK:ニュース記事と映像国立天文台:2007年5月19日の記事新聞各紙にもたくさん載ってましたね。みなさんも記事を目にしたでしょうか~?この研究を中心になってやったのは、現在大阪大学のK准教授なのですが、リカルドの去年の夏のベルギービール日記でも、右肩がちょっとだけ写ってますね。Kさん凄いね!ノジヲは計算のお手伝いをちょっとだけしていたようです。彗星核の大きさが微妙に報道ごとに違うのですが、そもそも彗星の周りはコマとよばれる彗星表面から吹き出したガスと塵のぼやっとしたもので取り囲まれているために、その奥にちょこっとある小さな彗星核の正確なサイズはなかなか決められないのです。形もでこぼこしてたり変な形してたりしますしね。ディープ・インパクトの衝突より前に観測から決めた値が大体14km×4.5km、ディープ・インパクトの探査機が実際に見たときのサイズが 8km×5km、その後今年出た論文で提唱されている大きさも大体8km×5kmです。ノジヲたちは、最新の値をHPに載せていたので、そちらを見た処は8km×5kmを、それ以前の情報で記事をまとめた処は14kmのやや大きめの値を載せたようですね。どれも決定的な値ではないと思いますが、大体10km×5km×5kmのちょと横長のじゃがいもみたいな形と考えて間違いはないと思うのですが……。取材に対してどの情報をこちらから提供するか、それも難しいところです。***さて、今日はお休みだったので、いろいろ昔のCDをiTunesでMacにとりこんでいました。その時に懐かしいCDを発掘したので紹介したいと思います~。これ。【Aポイント付】エディ・ブリッケル Edie Brickell / Shooting Rubberbands (輸入盤CD)"What I am" (PV: You Tube)"Circle" (PV: You Tube)1988年後半に、"What I Am" というシングルがあれよあれよという間にチャートを駆け上がっていって、ついにはTop10ヒットになりました。アルバム全体はカレッジ・ロックとオルタナ・フォークの中間という感じですが、一人の女の子の孤独感・疎外感など率直な気持ちが等身大の歌詞で唄われていたのも共感を呼んだのではないかと思います。ちょっとかすれた唄声で、うま過ぎないのも良かったのかもしれませんね。高校生あたりで聴くと非常にフィットするアルバムなのではないでしょうか。この曲の独特のリズム感、あるいは他の曲でのアコースティックギターやベースが醸し出す落ち着いた雰囲気などは、同時期のピーター・ガブリエルなどにも通じるものがあって、秋冬の寒い時期に一人で聴いているとちょっと切なくなってしまう瞬間もあります。10,000 Maniacs などが好きな人もきっと気に入ると思いますよ。ボーカルのエディ・ブリッケルは、映画『7月4日に生まれて』にもフォーク・シンガー役で出ていたようで、サントラにも曲を提供していますね。ただ、急に注目の的になったことに耐えられなくなったのか、2枚目のアルバムを出した後に解散してしまったので、気に入っていたノジヲは残念がっていました。でも、最近また復活してアルバムを出したようです。聴いてみるかな?【Aポイント付】エディ・ブリッケル EDIE BRICKELL & NEW BOHEMIANS / STRANGER THINGS (輸入...ベスト盤はお得かも。【Aポイント付】エディ・ブリッケル Edie Brickell & New Bohemians / Ultimate Collection (...***エディ・ブリッケルはバンド解散後、音楽活動であまり表に出てこなくなっていた92年に結婚して、現在は子供が3人いるのですが、実はそのお相手というのがこの人だったりします。年の差25歳だって、おお!Wikipedia: Edie Brickell

2007.05.20

コメント(8)

-

Shout as the Primal Scream

こんばんは~。明日は少し暖かくなるみたいですね~。リカルドは、今日も体操を欠かしませんよ!週末は天気悪いみたいですが、また寒くなったりしませんよね~。大丈夫かな?(どうですか~)Tears For Fears ですが、懐かしくなっていろいろと聴き返しています。ノジヲは特に彼らのファンだったわけではないのですが、全米ヒットしただけあって、やっぱり覚えていますね~。暑苦しい顔の人(画面左)の粘りのある暑いボーカルと、もう一人の人(右)の暑くないボーカルのバランスも良い感じです。(こうしてみたらそんなに違いはなかった……)***そもそもこの Tears For Fears(以下 TFF)という名前、ピンときた人もいるかもしれませんが、あのプライマル療法(叫ぶことでトラウマを吐き出して克服していくという心理療法、で合ってますか?)の生みの親である Arthur Janov の本の章タイトルからとったようです。プライマル療法といえば、(そのものずばりの Primal Scream というバンドもいますが)ジョン・レノン。『Plastic Ono Band』がまさにそれですが、TFF はもとからジョンのファンだったのかもしれませんね。(1970年における『ジョンさんの魂』の叫び)そういう観点から見ると、"Shout" (PV)という曲名もいろいろと考えさせられますね。これも Primal Scream の実践なのでしょうか。***彼らは、当時流行していたシンセポップにくくられるような音だったので、ノジヲも最初はあまり深入りしてなかったようですが、それでもピーター・ガブリエル風のちょっと陰のあるインテリっぽさもうかがわせていて気にはなっていたようです。本格的にアメリカ進出した2ndアルバムからのシングル "Everybody Wants to Rule the World"(PV)なんて、爽やか過ぎて西海岸のバンドかと思うくらいですね。曲調に合わせてか、暑苦しくない声の方の人が唄っています。ほんとはTFFとしては最初のシングルにする気はなかったみたいなのですが、アメリカ(のA&R担当者?)側としてはこの曲がアメリカで売るにはぴったりと思って最初にシングル・カットしたようです(たぶん)。その思惑はずばり当たった訳ですが、爽やかな曲の印象とは裏腹に、歌詞は結構意味深な内容だったりします。 Help me make the most of freedom and of pleasure Nothing ever lasts forever Everybody wants to rule the world There's a room where the light won't find you '85年当時はまだ冷戦の最後の頃。「世界を支配したがっている」「光の届かない部屋(場所)」なんて聞くと、核シェルターか?と思ってしまいますが、まあそれはこちらの深読みかもしれませんね。***ジョンに影響されていて、世界情勢を意識していて、そして東西冷戦終焉も近い89年に、次のステップへ向けて『愛の種をまこう』と唄う。としたら、"Sowing the Seeds of Love" が、"All You Need Is Love" の "I am the Walrus in Strawberry Fields" サイケバージョンとでもいうべき中期ビートルズ風になってしまうのも、当然の帰結でしょうか。(おまけ)"All You Need Is Love""I Am The Walrus""Strawberry Fields Forever"

2007.04.19

コメント(4)

-

Seeds of Love

こんばんは~。また、雨が降って寒い1日でした……。GWあたりにはちゃんと暖かくなってくれるのでしょうか?リカルドは、寒さで体が硬くなってケガをしないように、今日も柔軟体操です。でも、重心の位置が高いので、お相撲さんは無理だと思います~。(ヨイショッ、ヨイショ)***昨日ジュリアン・レノンのことを書いたら、なぜかニコライのところに、いっぱいコメントがあったようです。みなさん!先生は怒らないから 恥ずかしがらないで、ここに正直な意見を書いていいんですよ~!さて、90年頃にちょっとだけビートルズっぽい曲が流行ったという話を書いたのですが、その最たるものが、この曲でした。"Sowing the Seeds of Love" (PV) - Tears For Fears ('89) 全米2位英国の Tears For Fears といえば、全英でヒットした "Change"、そして全米1位の大ヒット曲 "Shout" や "Everybody Wants to Rule the World" (PV : YouTube)の方が有名かもしれませんが、この "Sowing The Seeds Of Love" も忘れがたいものがあります。タイトル・曲ともに中~後期ビートルズ色濃厚・出血大サービス(アルバム全体はそうでもないですが)。 この曲は89年9月に最高位2位に登りつめるのですが、89年といえば、ベルリンの壁が崩壊した年。もちろん、この曲が録音されたときには彼らは壁崩壊を予想してなかったでしょうが、東西冷戦の終焉の気配を肌に感じ取ってはいたのかもしれません。PVでの彼らの唄う姿と曲調からは単純な楽観論ではないことは明白で、どちらかと言えば決意表明に近い感じです。人々は、これまでの牽制と対立の日々を脱し、これからの対話と協調の日々への転換を期待する雰囲気のもと、この曲のメッセージを受け入れていたのかもしれません。……といっても、聴いてるアメリカ人はそこまで考えてなかったでしょうね、きっと。日本といえば、89年はバブル真っ盛りの頃。東西冷戦終結の意味をどのくらいの人々が考えていたのかな?***そして、こんな映像を見つけました。"Stand By Me" (TV Show Live) - Julian Lennon & Roland Orzabal Julian Lennon と Tears for Fears の暑い声と顔の方の人が共演していました。この曲をやるというのは、選曲がちょっと屈折してる?ではでは~。

2007.04.18

コメント(2)

-

Too Late For ...

こんばんは~。4月に入りましたが、まだまだ三寒四温は続きますね。ノジヲはヒノキ花粉で参っているようです。今年はスギはそうでもなかったのですが、ヒノキの時期になってからの方が辛そうです。そういえば、ネコも花粉症になるそうですね。リカルドは相変わらず元気です~。 ほら、体も柔らかいよ!体操してるからかな~。え、花粉症と関係ない?***ところで、針寸さんのところでジュリアン・レノンが話題になっていたので、急に『Valotte』('84) のことを思い出しました。生まれたときには既にビートルズは解散し、本格的に洋楽を聴き始めたのが80年代に入ってからのノジヲにとっては、このアルバムは素直に良いアルバムだなあと思えたようです(ジャケットの写真も良い感じですよね)。【Aポイント付】ジュリアン・レノン JULIAN LENNON / VALOTTE (輸入盤CD)ノジヲと同じように80年代に洋楽を追いかけていた人々の中には、このアルバムに非常に愛着を持っているファンは多いのではないかと思います。余計な情報を持たないおかげで、ラジオから流れてきた音だけを聴いて好きになった人も、ノジヲの周囲にはたくさんいたようです。ポップ・アルバムとしては、良質の曲が集まっているなかなかの良盤だと思います。ベースのマーカス・ミラーやサックスのマイケル・ブレッカーをはじめ、腕利きのミュージシャンが脇を固めていますので、安心して聴けますよね。チャートでも、意外と健闘しましたよ。アルバムは全米17位でしたが、シングルはこのアルバムからTOP40を3曲生み出しています。"Valotte" (PV : YouTube) - '85 全米9位。この曲が一番ジョンっぽい?"Say You're Wrong" (PV : YouTube) - '85 全米21位。パンク、ニューウェーブを経た英国ならではの、ギターとシンセのバランスの良い絡みが特徴的な佳曲。80年代ポップが好きな人には隠れた根強い人気があるのではないでしょうか?"Too Late for Goodbyes" (PV : YouTube) - '85 全米5位。裏打ちのリズムで心が軽くなるポップな佳曲(歌詞は悲しい内容のはずですが)。ビデオ・クリップのジュリアンの姿など、ノジヲはこの曲が一番印象に残っていたようです。その後は、お父さんと比べたがる周囲の声に惑わされて、いろいろ試行錯誤したようですが、ポップ・センスに関してはお父さんよりむしろ上だと思いますし、素質はポールに近いものがあったのではないでしょうか。あるいは、『Revolver』以前のポップなジョンの路線でも合っていたかもしれません。リカルドなんかは、もっと気楽に楽しい曲をどんどん作っていればと思うのですが、それを許さない周囲の声も大きかったのでしょうね。***英国では、時々ビートルズ・リバイバルっぽい動きが起こりますが、90年頃にもちょっとだけそういう感じがありました。そういう流れを受けて吹っ切れたのかどうか分かりませんが、ジュリアンも、91年に自分のもつビートルズ・エッセンスを凝縮したようなアルバム『Help Yourself』を作りました。アルバムの出来はいいと思いますし、 "Saltwater" なんて、もろにあの曲が思い浮かんではしまいますが純粋にいい曲だと思うのですが、あまりにビートルズを感じさせるせいか、逆にラジオでは敬遠されたようで殆どヒットすることはなかったようです。他のバンドが作ったビートルズっぽいアルバムは、非常に評価が高くことあるごとに取り上げられたのですが、ジョンの息子だということで逆に避けられたのかもしれません。何とも皮肉なことです。惜しいですね。"Saltwater" (91' PV)***【Aポイント付】ジュリアン・レノン Julian Lennon / VH-1 Behind The Music (輸入盤CD)上記ヒット曲はこのアルバムで全部聴けるようです。お得な1枚かも?

2007.04.17

コメント(4)

-

Rolling Stone 日本版

こんばんは~。ノジヲの学会にくっついていったりしていたので、しばらくご無沙汰になってすみませんでした~。4月になったらまたしばらく寒かったですね。そのおかげか、この週末は桜がまだきれいでしたよ。***さて、この前ノジヲが参加した学会は、神奈川県の西部にあるT大学で行われました。小田急線沿いなのですが、最寄り駅の名前が「T大学前」となっていたので、きっとすぐ近くに大学が見えるんだろうなあ、と思って駅を降りたら、これが意外に遠かった……。全然「前」ではない……。せめて「T大学付近」とかではないかなと。しかも、結構上り坂なので、大学に着く頃には一運動した感じでした。さすが箱根駅伝の常連は違いますね。大学の周辺は、時間の止まった地方都市、という感じで、ちょっと懐かしい感じのゲームセンターとか、ちょっと懐かしい感じの学生向けの定食屋とか、がたくさんありました。春休み中でしたが、ジャージ姿の学生もちらほら。定食屋のボリュームにみんなでびっくり。普通盛のごはんが、どう見ても大盛り山盛り3人分。小ライスにしても十分1人分以上ありました。さすが、柔道の山下や井上康生を育てた大学は違いますね。駅から大学までの商店街は、その名も「近道商店街」。そのままです(笑)。***さて、その「近道商店街」を少し外れたところに、気になるお店を発見しました!!! (ここで~す)(近づいてみると……)その名も「湘南おでんBAR」……。いったいどんなBARなのか。湘南おでん?おでんBAR?湘南BAR?(それは普通か)***さて、学会が終わって小田急線に乗ったのですが、ふと見上げると、中吊り広告が!!! (この頃のマイケルはよかった……) 見渡すと、どうも全車両が Rolling Stone に選挙占拠されていました。おお~。まだリカルドは本屋で実物を見ていませんが、さて、どの位売れるでしょうか?見た感じでは、CDレビューは本国のものをそのまま取り上げているようです。ファッションに力を入れるのは戦略上仕方ないのかもしれませんが、せめて、なぜそうした音楽が着目され受け入れられているのかを分析するような、社会的背景に関するような記事も是非そのまま翻訳して載せて欲しいと思います。それでこその Rolling Stone ですし、そうしないとわざわざこの雑誌の日本版を出す意味もないような気がします。あまりきっちりやると、日本では売れないのかもしれませんが(笑)。ではでは、またね~。

2007.04.08

コメント(8)

-

バリバリバリ島

こんばんは~。ただいま『世界バリバリバリュー』を観ながら更新しています。今日は、ニコライと一緒に、日帰りでバリ島に行ってきました~。 な~んちゃって。今日のニコライの日記を読んだ人はもうご存知のように、リトルワールドに出かけてきたのでした。そういえば、ケチャはやってなかったかな。今日は天気もよかったので、気持ちのいい1日でしたよ。ノジヲは花粉が飛んでいるので、少しだけ辛そうでした。その割には、お昼に辛そうなピリピリ辛麺というのを食べていたような。お土産には、フランスとドイツのちょっと珍しいビールを買ってきました。(いっぱいあるよ~)栗の粉入りビールというのもあるので、飲んだら日記でも紹介していきたいと思います~。***ニコライのお友達のゆうちゃんさんがナタリー・マーチャントを紹介していたので、リカルドは急に懐かしくなって、今日はこのアルバムを聴いています。【Aポイント付】10000マニアックス 10,000 Maniacs / MTV Unplugged (輸入盤CD)ナタリーがソロになる前に所属していた 10,000 Maniacs の MTVアンプラグドです。もともとフォークがベースにあるアコースティックっぽい音でしたし、プラグドでもクリーンなギターの音色だったので、全然違和感なくいつも通りという話もありますが、演奏はとても安定していますね。ナタリーのやや低めの落ち着いた声は、暗喩に富んだ歌詞の多い唄に説得力を持たせています。ナタリーはR.E.M.のマイケル・スタイプとも交流がありますし、"Hey Jack Kerouac"なんて曲もあったりして、ちょっとインテリっぽさを感じさせたり。カレッジチャートなど、大学生などを中心に人気があったようです。話によると、ナタリーはすごくまじめな性格の人らしいですね。歌詞の内容もそんな感じです。12曲目、"Because The Night" は、あの Patti Smith のカバーです。この曲は、Patti と Bruce Springsteen の共作ということでも話題を呼んで、Billboardでも78年に13位まであがりました。マイケル・スタイプに「唄を唄って自己表現したい!」と思わせた最大の人が Patti Smith ということらしいので、マイケルと息の合うナタリーがこの曲をカバーするのも自然な感じがします。この 10,000 ManiacsのMTVバージョンは94年に最高位11位になりました。本家よりも最高位が高くなってしまったのは、ご愛嬌ということで。"Because The Night" by 10,000 Maniacs ('94) - MTVの映像"Because The Night" by Patti Smith - 本家です"Because The Night" by Bruce Springsteen w/ Michael Stipe - おお。こんな組み合わせもあったのか!

2007.03.21

コメント(8)

-

日本でいえば何だろう。『ロックン・ロール県庁所在地』?(違

こんばんは~。リカルドです~。今週は、またノジヲについて相模原に来ています~。だから、なかなか更新しにくいであるよ。何だか相模原の方が、名古屋よりも寒いですね暖かいですね(逆だった、名古屋の方が寒いであるよ)。その分、花粉も飛んでそうです。***この前バディー・ホリーについて書いたけど、みなさん、実は一番インパクトがあったのは黒縁メガネだったようです~。(やっぱりこの人?)(それともこの人?)(いえいえこの人です)***ところで、"American Pie" は rock'n'roll の歴史を振り返るような唄だった訳ですが、アメリカの歴史そのものを振り返るような唄も、ヒットチャートに時々登場しますね。例えば、リカルドやニコライが何度も紹介している R.E.M. の唄に次のような曲があります。"It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)" (PV) from「Document」by R.E.M. ('87)【Aポイント付】REM R.E.M. / Document (輸入盤CD)テンポのある曲に畳み掛けるように唄うマイケル・スタイプの唄がのる訳ですが、その歌詞には時々いろんな人名が混じっていて、"end of the world" という割には明るくアメリカのことを唄っていそうで、まさに "I feel fine" という感じです。マイケルの唄はまだまだこの時期は歌詞が聞き取りにくいので、正確な歌詞を知りたいと思った高校生のノジヲは日本盤CDを買いにレコード屋へ走ったのですが、買ったCDには「……この部分、聞き取り不能……」という断り書きが至る所に……。ほんとの処は何を唄っていたのでしょうね。さて、R.E.M.の場合は処どころに固有名詞が入るという程度でしたが、それを突き詰めた唄をヒット曲にしてしまったのが、この人でした。サビ以外は、ほぼ固有名詞だけで歌詞がなりたっています。【Aポイント付】ビリー・ジョエル Billy Joel / Storm Front (輸入盤CD)"We didn't start the fire" by Billy Joel ('89) ・たぶん最初のオリジナルPV? ・歌詞にあわせて作り直したPVかな?誰かが作ったやつ? ・誰かがもっとわかりやすく絵を合わせて作った映像? ・さらにはキャプションまで親切につけてあります! ↑ 日本人にはこれがわかりやすい?何だか何バージョンもあって、凄いことになっています。こうなると、人の数だけいろんなバージョンが出来そうですね。しかし、最初の本人が出るバージョンが一番おもしろくないというのが、悲しいところです……。ベルリンの壁の崩壊、東西冷戦終結、という歴史的な背景・時代の流れもあったせいか、歌詞の中にアメリカの歴史に強い結びつきのある言葉をひたすら並べたこの唄は、瞬く間にヒットし全米1位の座を獲得するのでした。Billy Joel はエンターテインメント性の高い曲を作る才能には長けていましたが、本人は結構メッセージ性の高い曲を作りたがっていたりして、例えば、ベトナム戦争とその帰還者のことを唄ったアルバム「The NyIon Curtain」は、力作だった割には重苦しい雰囲気のせいか本人の期待ほどは売れず、その直後の肩の力を抜いて作ったアルバム「An Innocent Man」("Uptown Girl" は大好きですよ~)の方が大ヒットしてしまう、という感じでした。 その点この "We didn't start the fire" は、裏にメッセージも込めつつも、曲自体は彼得意のエンターテインメント性の本領発揮という感じで、その両者がバランスよく融合した結果大ヒットにつながったのではないかと思います。ではでは。またね!

2007.03.14

コメント(4)

-

The Day The Music Died

こんばんは~。今日も寒かったですね~。今年は2月よりも3月の方が平均気温が低いのではないでしょうか~。4月に雪降ったりするかも?***昨日は、Tex-Mexとかリッチー・バレンスとか書いていたので、やはり Buddy Holly のことをどうしても思い出してしまいました。今日は80年代からちょっと離れてしまいます~。50年代後半に、rock'n'roll の基礎を築いたと言われるのが彼なんですよね。リッチー・バレンスとバディー・ホリーは同じ飛行機事故で亡くなったのでしたっけ?といっても、もちろんリカルドはリアルタイムではないですよ。ノジヲも。でも、ノジヲは上京して最初か2回目に渋谷のタワーレコードに行ったときに、Buddy Holly のベスト盤CDを買ったそうです。そんな18歳の春。小若さんの息子さんはどうかな? バディー・ホリーって、rock'n'roll 創世記の人なのに、珍しく全然不良っぽくないですよね。そこがいいところかも。彼が、ギター&唄、ベース、ドラムというバンド構成を最初に確立した人だという話も聞きましたが、ほんと?ビートルズは、バディ・ホリー&クリケッツのことが大好きだったんですよね。クリケッツ(こおろぎ)にあやかって、かっこ良くない昆虫の名前にしようといって、ビートルズにしたのじゃなかったでしたっけ。ジョン・レノンも時々黒縁メガネをかけていましたが、ホリーさんスタイルを踏襲していたのかな?そういえば、コステロの眼鏡も。あ、Holliesは、バディー・ホリーから名前をもらったのかな。詳しいことをまとめてあるページを見つけたので紹介しておきますね→こちら。…ってよく見たら、いつもニコライが紹介している、「例の人」だった!(さすが!)バディー・ホリーのシングルといえば、"That'll Be The Day" by Buddy Holly ('57) - 全米1位"Peggy Sue" by Buddy Holly ('57) - 全米3位リカルドは "Maybe Baby" とかも好きですよ~。バディー・ホリーは、若くして亡くなったせいもあって神格化された部分もないとはいえませんが、やはりその後のミュージシャンたちに与えた影響は絶大なものがありますね。そんな彼の死を唄ったのが、この曲。「音楽が死んだ日」というのもセンセーショナルな感じでした。"American Pie" by Don McLean ('72)(やっぱり、この親指ジャケですよね)これって、1曲が長かったので(8分くらい、ってさだまさしの「関白宣言」「親父の一番長い日」か?)、シングル・カットする時に1曲を2つに分割してA,B面に分けて収録したんですよね、確か。違ったかな?途中のどの辺で切ったのか、気になるところです。今のCDならありえないことですよね。後に、マドンナもカバーしていました。ダンス・バージョンで。"American Pie" (PV) by Madonnaいろいろリミックスされていて、PVもたくさんのバージョンがありました。どれが本家なのかな。アメリカは歴史が浅い上に、比較的人工的に国家を収斂させていったという背景もあるので、歴史を遡って起源を確認していくのが意外に好きなような気がします。ことあるごとに、みんなでアメリカの歴史の共有をしている感じ。こういう時代を飾った固有名詞を歌詞に盛り込んで唄う曲が、他の国よりもヒットチャートに上る頻度が高いような気がするのですが、気のせいでしょうか?そうした作業で確認された起源が正しいとは限らないのも世の常だったりしますが。***そんなしみじみとした感じになって、You Tube をさまよっていたら、またしてもこの人と出会ってしまいました。"The Saga Begins (Star Wars Parody)" (PV) by Weird Al Yankovicなんだか最初のところ、バリー・マニロウかと思ってしまいました。パロディなのに、ちゃんと唄がうまいところがまた何とも!スター・ウォーズ好きはネタが全部分かるのかな?明日から、またリカルドはノジヲについて、出かけてきます~。では、また

2007.03.11

コメント(8)

-

Slash - アメリカ・インディー行脚(その3)

こんばんは~。リカルドです~。やっぱり夜は寒いですね!雨降ってきたよ!雪が降ってる地域もあるんだってね。みんな、あったかくなったり寒くなったりしてるので、風邪引かないようにね~。***昔やりはじめた企画のことをすっかり忘れかけていますが、80年代のことをせっかくやり始めたので、このまま続けたいと思います~。さて、今日は LA の Slash レーベルです。これも IRS 同様、配給がメジャーだったりするので、完全にはインディーじゃないのかな?Slash レーベルと言えば、やはりこの人たちです!"Don't Worry Baby" (PV) by Los Lobos ('84)60-70年代は、rock'n'roll がロックに変わろうとしていた時期で、そのロックというものに世界中の若者がこぞって押し寄せて来てロックの密度を高めていた時代だとすると、80年代は飽和状態になったロックそのものが、外へ外へと拡散膨張して、ロックではないいろんな物をロック色に染めようとした時代かもしれません。Los Lobosの音楽はチカーノなどとも呼ばれて、ラテン+ロックという感じでした。60-70年代を通り越して、かつて Tex-Mex と呼ばれた時代やバディー・ホリーの50年代の rock'n'roll にぐるっと逆戻りして、ラテンの方にしっかり引き寄せた雰囲気があります。ラテンによるロックの再解釈という感じで、批評家にも受けが良かったように思います。オリジナルはもちろん評価が高いのですが、みなさんは、きっとこちらの曲をご存知ですよね。"La Banba" (PV) by Los Lobos ('87)映画もあって大ヒットしましたよね。リッチー・ヴァレンスの(正確にはもっと古いトラディショナル?)カバーですが、全米No1になりました。「懐かしい!」というお方は、このベスト盤をどうぞ。【Aポイント付】ロス・ロボス Los Lobos / Wolf Tracks: Best Of Los Lobos (輸入盤CD)Los Lobos が所属していた Slash レーベルは、同時期にこういうちょっとTex-Mexやラテンっぽい雰囲気のバンドを他にもいろいろ抱えていました。その後のオルタナティブのバンドたちにも人気があったのは、この人たちかな?"Blister in the Sun" (Live) by Violent Femmes ('83)"Gone Daddy Gone" (PV) by Violent Femmes ('83)ジョナサン・リッチマンが初心に戻って、アメリカの地方の音楽をその地方の人に習って自分なりにやってみたらこんな感じになりました、という雰囲気です。全米的に売れたわけではありませんが、カレッジチャートではそれなりに人気があったと思います。パンク+フォークという面もあって、こうした音楽がアメリカでは本来のオルタナティブだったのではないかと思います。実際アメリカで出ているオルタナティブのガイドブックや、そうしたバンドが薦めるアルバムの中には、この人たちのアルバムをよく見かけました。【Aポイント付】ヴァイオレント・ファムズ Violent Femmes / Permanent Record: The Very Best...Violent Femmes(「猟奇的な彼女」?)は、1stアルバムのジャケットがいい感じです(↓)。

2007.03.10

コメント(4)

-

I.R.S. - アメリカ・インディー行脚(その2)

こんばんは~。またまた更新しています、リカルドです~。ノジヲは忙しいはずなのに、最近はよくリカルドに快くパソコンを貸してくれています~。おかげで更新できるのですが、もしかして仕事に疲れたのだろうか……。***昨日 Go-Go's を紹介したのですが、今日もちょっとだけ。全米では、70年代末にはパンクは大きく広まったわけではないようですが、それでも各地に少しずつ火種を点してはいたようです。Go-Go's の I.R.S. デビューは1981年。そろそろニュー・ウェーブが広まろうとしている頃です。Go-Go's がなぜ売れて何が新しかったのか。多分、チアリーダー的な優等生のイメージと、パンクというちょっと不良のイメージが、なぜかうまくグループの中で溶け合い共存していたからではないでしょうか。元気はつらつチアリーダーっぽい、というのが、アメリカならではのポイントかもしれませんね。昨日の "We got the Beat" もそんな感じですが、例えば、この曲。"Our Lips are Sealed" (PV) by Go-Go's ('81)チアリーダーといえば、この曲も同じような頃にヒットしました。日本では最近ゴリエで認知されていますね。若い人はちゃんとカバーだって知っているのでしょうか? "Mickey" (PV) by Toni Basil ('81)例えば、女だてらにハードなロックをやるバンド、とか、メンバー揃って元気はつらつなガールズグループというのはそれまでもたくさんあったと思います。その点 Go-Go's はちょっと違って、同じ高校のクラスメイトだけど、普通は仲良くならないはずの、優等生&不良とまではいかないけれどもちょっと生意気な生徒が、なぜか同じバンドで活動している、そんな感じがありました。もう一つのポイントは、ちゃんと自分たちで曲を作っていたことです。それまでのガールズ・グループは、ロックあるいはパンクっぽいイメージがあっても、曲は他の人から提供されていたりすることが多かったように思います。Go-Go's は殆どの曲を自分たちで作っていました。パンクのDIYの精神がそこにも現れていたのが、当時の人たちにも受けたのかもしれませんね。だからこそ、I.R.S. というインディー・レーベルからデビューしたのでしょうけど。Go-Go's 自体は85年に解散したようですが、その後フロントで唄っていたベリンダ・カーライルはソロ活動で大ヒットを何曲か出すことになります。ちょっとだけイメージが大人っぽくなりましたが、やはり優等生的な部分はそれほど変わりませんでした。一方、殆どの曲作りに関わっていたギターのジェーン・ウィードリンもその後ソロアルバムを何枚か出します。"Rush Hour" ('88) は全米Top10に入る曲になりました。"Heaven is a Place on Earth" (PV) by Belinda Carlisle ('87) - 全米No.1ヒットです。"I Get Weak" (Live) by Belinda Carlisle ('88) - 全米No.2ヒットです。 "Rush Hour" (PV) by Jane Wiedlin ('88) - 全米9位***Go-Go's のハイスクールっぽいイメージは21世紀になっても有効だったようで、日本でもちょっと前に結構紹介されていたヒラリー・ダフが、Go-Go'sの曲をカバーしていました。ヒラリーちゃんは、ディズニーチャンネルか何かのTV番組で子供の時からTVに出ていたのでしたっけ。アルバムは全米1位になる大ヒットでした。気づいたらマドンナの曲もカバーしてるのね。"Our Lips are Sealed" (PV) by Hilary & Haylie Duff ('05) - お姉さんと一緒に唄っています。

2007.03.09

コメント(4)

-

I.R.S. - アメリカ・インディー行脚(その1)

こんばむは~、リカルドです。この冬は、暖かいまま終わるのかと思っていたら、また寒くなってきましたね。全国的にもそうなのかな?90年代インディーバンドがバーズの影響を受けていたという話をしていたはずなのに、いつの間にか80年代インディーの話になっていました。なんでだっけ?まあいいや。ついでなので、このまま80年代でいきましょう~。***さてさて、80年代にアメリカのインディー・レーベルとカレッジ・ラジオが発展したということを昨日書きましたが、その影響として、東海岸や西海岸の大都市発信でなくても全米的なヒットが比較的出やすくなったことがあるかもしれません。例えば、昨日挙げた3バンド(こればっかりですが)、R.E.M.はジョージア州アセンズ、Replacements と Husker Du はミネソタ州ミネアポリスの出身です(ってどこ?)。R.E.M.は地元インディー・レーベルからデビューシングルを出したあと、比較的大きいインディー・レーベルである I.R.Sと契約して、83年に1stアルバム『Murmur』を出しました。これが、並みいるビッグネーム(ポリスの『Synchronicity』とか)を押しのけて、その年の Rolling Stone紙の年間ベスト・アルバムに選ばれたりしたりしたのでした。凄いですね!(運がいい?)ところで、I.R.S. というのは、ポリスのドラマー、ステュワート・コープランドのお兄さんがスタートさせたレーベルみたいですね。R.E.M.がポリスを押しのけたのは良かったのか悪かったのか……。まあ、そういう人のレーベルなので、インディーといっても正確には配給は大手だったりしたりしたみたいですが。で、I.R.S.と聞いてピンときた人はいませんか?……そう、そこのあなた、正解です。【Aポイント付】ゴーゴーズ Go-Go's / Beauty And The Beat (輸入盤CD) "We got the Beat" (Live) by Go-Go's ('80)こんなのもありましたね。 "Vacation" (Live) by Go-Go's ('82)え?弘田三枝子 コニー・フランシスかと思ったって?ピンと来なかった?うーん……。まあ、それは置いとくとして、I.R.S.はゴーゴーズ(ゴーバンズじゃないよ)のヒット以降急速に大きくなり、R.E.M.もそれと並行して80年代に大きな存在感を持つバンドになっていくのでした。【Aポイント付】REM R.E.M. / Document (輸入盤CD) "The One I Love" (PV) by R.E.M. ('87) - I.R.S.時代の彼らの一番のヒット曲です。ところで、ジョージア州アセンズといえば、R.E.M.の先輩にはこういう人たちもいました。警告!THE B-52’s 来襲 "Rock Lobster" by B-52's ('79) "Private Idaho" by B-52's ('80)不思議なファッションと、インパクトのあるデザインのアルバム・ジャケットが印象的でした。彼らも、後に90年代にメジャーになりヒット曲を飛ばしたのでありました。アメリカの地方では、「トワイライト・ゾーン」に出てきそうな(出てきません)こんな人がたくさん闊歩しているのかと、当時子供ながらに恐れていたものです(嘘。

2007.03.08

コメント(4)

-

メジャーとインディーの狭間で

おお。もしかして5日連続でしょうか?!さすがに息切れしてきて笑顔が引きつってきたので(……いつもと同じ顔です)、きょうは短めにいきましょう。(といって書き出したら全然短くならなかった……)***ここのところいろんなバンドを紹介するときに、米英「インディー」バンドという紹介の仕方をしていますが、もちろん実際には、彼らは最初こそインディーでアルバムを出していますが大体途中でメジャーに移籍しています。例えば昨日の3バンドなら、The Replacements : Twin/Tone → Sire('85から)Husker Du : SST → ワーナー('86から)R.E.M. : I.R.S. → ワーナー('88から)という感じです。MTVが81年にスタートしたこともあり、日本にいると、80年代前半というのはアメリカの音楽は華やかだったイメージを持ちがちですが、実はアメリカの地道にがんばっているバンドにとっては大変な時期でもあったようですね。売れているのはイギリス人という感じで。アメリカの景気自体は深刻な不況だったらしく、ミュージシャンに配分されるお金や宣伝費は削られ、そもそもメジャー契約自体が伸び悩んでいたという話も聞きます。そういえば、ノジヲは子供の頃に日本車をアメリカ人がみんなで壊している映像をニュースで観た記憶があるようですが、あれも不況の一つの現れだったのでしょうか。あれは対日貿易赤字のせい?MTVならば、一旦プロモーション・ビデオ(PV)を作れば何度も流してくれますし、結構な宣伝になります。しかもそれが外国のアーチストなら尚更、向こうで勝手にPVを作ってくれたりしますので、例えばイギリスで人気が出始めた頃のアーチストと比較的安価な契約をすれば、育てる必要もなく宣伝費をあまりかける必要もない。一方のアーチストにとってはPVだけで宣伝できるのでわざわざ全米をライブをやって回る必要もない。アーチストにとってもアメリカのレコード会社にとっても好都合だったようです。(第2次)ブリティッシュ・インベイジョンといった雰囲気だったのは、そういう側面もあったようです。しかし、もともとレコード会社が持っている予算の総額は増えていないのに、少ないと言っても外国のアーチストにお金が回れば、米国内で地道にやっているバンドはなかなか契約もできないことになります。そのバンドがPVを作ってもなかなかアピールしないような、ビジュアル的に地味なバンドだったりしたら尚更ですね。いいアルバムを作っても、広くその音楽を伝えるのは難しくなります。この人たちが Husker Du です。右から、ちょっと太めでゲイという噂のプロレスマニアのギター、長髪だけど顔はいたって普通のちょっとだけマッチョな唄うドラマー、特徴的なひげで一番怪しい雰囲気を醸し出しているのに実は一番普通な人のベース。00年以降なら、キャラ設定で売り出せるのかもしれませんが、当時のPVでは受けなかったようで……。***これは余談ですが、ニコライがここのところ80年代の名盤について話題にしていました。名盤というものを、当時のリスナーだけでなく、後の音楽を形作るようになる他のアーチストや批評家と、そして後世のリスナーと、この3つともに影響を与える(与えた)ようなアルバムだと、例えば考えてみます。そういう面から見れば、例えば映像がなくても後々の世代にもその詞と音だけで勝負できるようなロックバンドの名盤が80年代に少ないのも、こうした背景があるのかもしれないなあと、ちょっと思いました。まあ、深く考えるにはもっといろんな側面からの考証が必要ですね。***80年代は、全米でカレッジ・ラジオ局と地域色を出したインディー・レーベルが急激に発達した時期だとも言われています。そして、75年頃のNYパンクがロンドンに渡り70年代後半に華を咲かせ、それが巡り巡って全米に戻ってきてハードなパンクサウンドを演奏するバンドが増えた時期でもあります。ReplacementsもHusker Duもハードコア・パンクからスタートしたようです。そんな音だったから、いいバンドなのにメジャー契約が遅れたのか、逆にメジャーがMTVの音楽に気を取られていたから、インディーではそういうハードな音が好まれたのか。きっとどちらも正解のような気もします。"8 Miles High" - Husker Du ('87のライブ映像:もちろんバーズのカバー:シングル発売は'84)"8 Miles High" - The Byrds (バーズのオリジナル)……やっぱり、こういう音だったからメジャー契約が遅れた、が正しいのかな(笑)

2007.03.06

コメント(4)

-

ビッグ・スターの息子たち

おっと!4日連続で交信更新していますよ!少女に何が起こったかリカルドに一体何が!?最近まじめに音楽日記になっています。どうもノジヲが老いぼれて年を重ねて物忘れが激しくなるのを恐れて、昔のことを覚えているうちにリカルドに何かを伝えようとしているかのようです。***90年頃に米英の一部でシンクロしてバーズやビッグ・スターを再評価していたとここ数日書いてきましたが、実はアメリカのインディーではそれより少し前から表に出てこないところでは、この2バンドの再評価は少しずつ進んでいたのでした。80年代前半のインディーバンドで、現在も大きな影響力を持っているバンドに、R.E.M.をはじめ、Husker Du(本当はウムラウトがつきます)、Replacements などがあります。(楽天内にはハスカー・デューはTシャツしかないの?)R.E.M.はニコライも何度も(これとかこれとかこれとか)薦めているので、みなさんもうご存知ですよね!!最初のインディー・レーベル(I.R.S.)時代は、ロジャー・マッギンを彷彿とさせる12弦ギターのアルペジオとNYパンクの両方から影響を受けたようなフォーク&サイケ・ロックを奏でていたものでした。"Talk About The Passion"(PV) from 「Murmur」('83) リプレイメンツとハスカー・デューはハードコア・パンクからスタートしますが、徐々にバンドとしての一体感を増し唄の比重を高めることで、ハードなギター&乾いたバンドサウンド&メロディアスな唄という後のアメリカン・ロックの基本スタイルの一つを作ることになります(今は解散しちゃいましたが)。そして、今ではいろんなバンドからリスペクトを受けるこれらのバンドが揃ってバーズやビッグ・スターの音楽を好んでいたというのが、90年代にも影響したのは多いにあるのではないかと思います。"Alex Chilton"(PV) from 「Please To Meet Me」- The Replacements ('87)そのまんまのタイトルです。

2007.03.05

コメント(3)

-

Big Star

こんばんは~。なんと3日連続更新ですよ!リカルドがんばりすぎて熱を出してしまうかもしれません~。***ここのところ The Byrds とその影響のお話をしていましたが、彼らと同じくらい、あるいはそれ以上に90年頃の米英インディーバンドに影響を与えたグループに Big Star というのがいました。バーズと同様コーラスワークに特徴がありますが、バーズよりももっとストレートなRock'n Rollを基本としていて、そのメロディーの甘酸っぱさは、いろんな面で挫折の避けられない思春期という時期にぴったりの、青春ソングとしての一面も持っていました。ナンバー・ワン・レコード('72)レディオ・シティ('74)次の2曲などは、彼らの資質が最も発揮された名曲なのではないでしょうか。いい曲なので是非聴いてみてください。"Thirteen" (You Tube) - なぜか映像はハリーポッターで。"September Gurls" (You Tube)"Thirteen"というのは、この前紹介した Teenage Fanclub のアルバムタイトルにもなっていますが、たぶんこの曲のタイトルを意識してつけたのではないかと思います。歌詞の中に、"Rock'n Roll"とか"Paint It Black"とか出てきますが、60年代後半のロックに対するつかず離れずの距離の取り方は、後代のバンドたちも参考にしたかもしれませんね。Big Star というバンド名で、アルバム名が『#1 Record』であるにも関わらず(あるいはそのせいで?)、彼らはチャートにも入らずアルバムはあまり売れなかったようですが、曲の魅力は後輩バンドたちの心を捉えて離さなかったようで、(カバーされた回数/売れたオリジナル枚数)という指標がもしあったとしたら、この2曲はかなりの上位にくるのではないかと思います。実際にバンドをやる人たちとっては、一度はステージで演奏してみたくなる魔力を持っているようですね。Big Starはまさにミュージシャンズ・ミュージシャンといった感じでしょうか。実はこのバンドの中心メンバー Alex Chilton は、以前小若さんも紹介していた Box Tops のボーカル&ギターだった人であります。10代で#1ヒット(あの娘のレター)を生み出したのち、20代はいろいろ苦労したようですが、80年代後半から90年代にかけては米英のいろんなバンドからリスペクトを受けて、90年代前半にはついに来日してライブも行いました。ノジヲも渋谷まで見に行ったそうで、みんなとても嬉しそうに演奏していたのを覚えているそうです。そうした側面もノジヲがこの時代のインディー・ギター・バンドを好きな理由の一つなのかな?事故死してしまいましたが、元メンバー Chris Bell の "I am the Cosmos" もいい曲です(You TubeにはPosies版があったのでそちらを。最初パープルを弾いていますが)。"I am the Cosmos" (You Tube) - The Posies 版

2007.03.04

コメント(4)

-

ガラスの十代ファンクラブ

こにゃにゃちは~。いぇーぃ。2日連続の更新ですよ!ノジヲありがとー!***昨日TVを見ていたら、「諸星あたる和己、取締役就任?!」という芸能ニュースをやってました(詳しくは→こちら。)ふーむ。ダイエット・アカデミー協会というのがあるのですか。何するのかな。諸星君といえば、光GENJI、といえば、『ガラスの十代』 (YouTube)。あの頃はノジヲもまだ十代だったようです。あの時君は若かった。『ガラスの十代』もたしかチャゲアスの飛鳥涼が作ったんですよね。***十代というと、リカルドは(メンバーは別に十代ではないですが) Teenage Fanclub というスコットランドはグラスゴーのバンドを思い出します。昨日の日記で、90年頃の英国は一時期バーズっぽい音楽が復活していたと書きましたが、その最たるバンドが彼らでしょうか。ニコライが時々紹介している La's のアルバムもちょうど同じ頃ですね。さて、その Teenage Fanclub ですが、デビューすぐくらいに、"The Ballad of John and Yoko" を脳みそとろけるバージョンでカバーしていたりして、ちょっとくせ者バンドっぽかったのですが、次のアルバムくらいから、段々と興味がビートルズから弟子筋のバーズに移っていったようです。"The Ballad of John and Yoko" さすがにカバーはなかったので本家バージョン (You Tube)そして、2ndアルバムの『Bandwagonesque』あたりからバーズ色を増してきたのですが、このアルバムはイギリスだけでなくアメリカ(のカレッジ系の音楽を聴く人たちの間)でも結構話題になったような記憶があります。ティーンエイジ・ファンクラブ/バンドワゴネスク"The Concept" (You Tube)この辺は、まだノイジーさが残っていますが、誰かがリードというわけではない横並びなコーラス・ワークの感じや、メンバーが揃って曲を作るなど、バーズの孫の遺伝子が段々と明確になってきています。次のアルバム『Thirteen』では、バーズのメンバーからとった "Gene Clark" という名の曲まであったりします。サーティーン / ティーンエイジ・ファンクラブそして、バーズのフォーク・ロックとカントリー・ロックのフレイバーをきちんと消化した上で、一番良く体現しているのが、97年のアルバム『Songs from Northern Britain』ではないでしょうか~。ソングス・フロム・ノーザン・ブリテン"Ain't That Enough" (You Tube)"I Don't Want Control Of You" (You Tube)Northern Britain から届けられる唄々に、アメリカのフォークやカントリーの息吹も吹き込まれ、それを日本人も楽しく聴いている、そういう海を超えた喜びのやりとりがリカルドは大好きです~。残念ながらイギリスで所属していたレコードレーベル(Creation)の倒産などもあって、しばらく活動が停滞していたようですが、まだまだがんばっていますよ。こういう音を出している人たちは、年を重ねるごとにますますいい感じの音楽を奏でるようになっていくのではないかと期待しておりますです。(楽天ではまたしても品揃えが悪いですねえ。仕方ないので、ベスト盤を紹介しておきます~。←すみません。単にカタカナで検索すればいいのでした。アルファベットで探してましたよ。)《送料無料》ティーンエイジ・ファンクラブ/ヒット大全集(CD)今日もがんばりました!ではでは、また~

2007.03.03

コメント(4)

-

バーズというかブリトーというかグラム・パーソンズ

こむばむは~。またまたおひさしぶりです。最近はまたノジヲがロケットのお仕事で忙しかったので、間があいてしまいました。せっかくいくつか企画案があったのに、全然進んでいなくてすみません。去年のロケット打ち上げからもう1年が経ったんですねぇ。早いもんです。「マグマ」とかいろいろありましたね。観測は、そろそろいろんな結果が出そうですよ!***さて、ニコライは最近 The Shins をよく聴いていて The Byrds が思い浮かんだようですが、英米インディーでは90年代初頭あたりから The Byrds が再評価されていたようです。英国はその後 Oasis 登場以降また師匠筋の Beatles 優位に戻ったみたいですが(その前の80年代後半英国は、ダンス色が強かったので、多分 Stones ですね)、米国では The Byrds のカントリー・ロック色を受け継いだバンドがいくつかあって、それが00年以降のオルタナ・カントリーにもつながったのではないかなあと思いますが、どうでしょうか。The Byrds は、誰に主導権があったか、どの時代かによって、音の傾向が結構違いますよね。最初のボブ先生の影響の強い(ロジャー・マッギンの?)フォーク・ロック色、途中の"五次元"あたりでちょっとサイケがかったけど、『昨日よりも若く』('67)あたりで完成でしょうか。 ザ・バーズ/昨日よりも若く"So You Want to Be a Rock 'N' Roll Star" なんて、その後いろんな人にカバーされていますよね。この人たちとか。(なんで Patti Smith の Wave がないかなあ……楽天さん)"So You Want to Be a Rock 'N' Roll Star" (You Tube)Byrdsオリジナル版トムやん版こんな人もやってましたその後、クリス・ヒルマン監督(というか、Gram Parsonsの方かな?)色が強くなって、カントリーっぽくなって、『Sweetheart of the Rodeo』('68)という傑作を作るわけですが、その後のカントリー・ロックの基本はここにあるといってもいいくらいなんでしょうね。【Aポイント付】バーズ BYRDS / SWEETHEART OF THE RODEO (輸入盤CD)"Hickory Wind" (You Tube: Gillian Welchカバー)主メンバーではないのかもしれませんが、実はこの Gram Parsons は90年代米国インディーではものすごく再評価されていまして、いろんなバンドがカバーしたりしていて、ついにはトリビュート・アルバムが2枚も出てしまったくらいです。リターン・オブ・ザ・グリーヴァス・エンジェル~トリビュート・トゥ・グラム・パーソンズ('99)このアルバム、参加してるメンバーは結構豪華ですよ。エミルー・ハリス、シェリル・クロウ、ルシンダ・ウィリアムスなどはなるほどとうなずけますね。ルシンダはクロ先生とデュエットしてたりします。WilcoやRyan AdamsのWhiskytownなんかも参加していて、その後のオルタナ・カントリーへ続く道が見えてきそうです。プリテンダーズ、ベック、コステロなんかも参加してたりして。エミルー&ライアン(多分)の"Return of the Grievous Angel" (You Tube)シェリル&エミルーの "Juanita" (You Tube)でも、個人的には、この中では Lemonheadsのイヴァン・ダンドーが一番イメージにぴったりなんじゃないかなあと思います。ルックスや声はもちろん、ミュージシャンとして人気に翻弄されるあたりも、何となくGram Parsonsに近い資質を持っているように感じます。この辺の90年代の米国インディーバンドは、徐々に紹介したいですね。でもまた企画倒れになっちゃうかな?ではでは、また~。

2007.03.02

コメント(2)

-

Village Voice - Pazz & Jop

こんばんは~。またまたお久しぶりです。ノジヲが忙しくて、なかなか更新できなくてすみませんです~。さてさて、ニコライの処でのグラミー賞予想大会も大詰めを迎えようとしていますね。みなさん予想は固まりましたか?グラミー賞といえば、全米レコード芸術科学アカデミーの評議会(なんだか凄そうな名前です!)会員のプロデューサー、エンジニア、ミュージシャンなどの投票によって選考されるそうですね。ということは、一緒に仕事をしやすい人とか、貢献してくれた人とかをつい選んじゃうとかもあったりして……。まあ、それは冗談ですが、投票は公正さを欠かないようにかなり慎重になっているようです。グラミー賞がそのように実際に音楽制作に直接関わる人の投票で決まる最大の祭典であるのに対し、批評家が選ぶ最大の祭典は、Village Voice の Pazz & Jop かもしれませんね。Village Voice というのは、NY の比較的リベラルな新聞(それとも情報誌に近いのかな?)なのですが、その Village Voice が年に1回全米の批評家に投票してもらって、その年のアルバム&シングル年間ベストを決めるのが、この Pazz & Jop です。今年は400人超の批評家(VVの性格上、保守系の人はやや少ないのかな?)が投票したみたいですよ~。さて、今年の winner は…… Album : Bob Dylan 『Modern Times』 Single : Gnarls Barkley 『Crazy』でした~。ボブ先生、おめでとう!!!1位以下の詳しい順位は、本家HPをご覧ください~。全米の批評家がどのように2006年の音楽を捉えているか、多少はグラミー賞予想の参考にもなるでしょうか?では、また~。

2007.02.08

コメント(3)

-

2007年最初の更新です~。

こんばんは~。リカルドです~。あけましておめでとうございます~。え、遅い?久しぶりでごめんなさい。でもニコライのところにはお邪魔していました~。今年もゆっくりペースかもしれませんが、地味に地道にがむばります!いろいろ書きたいことはあるのですが、とりあえず自分のメモ用に Rolling Stone 紙の2006年のベストアルバムをあげておきます。全部で50枚選ばれていますが、全部載せると多いかなと思ったので、とりあえず30枚です。ジャケット写真とアルバム評は、ひとまず Rolling Stone のサイトを見てね。ニコライのところでグラミー賞の予想をやっていますが、これも一つの参考資料になるかな?Rolling Stone はロックが中心のリベラル系の雑誌なので、カントリー部門はあまり参考にならないかもしれませんが……。太字はグラミーにノミネートされている人、斜字体は2006年ニコ選CDに選ばれているものです。時間があったら、何枚かピックアップして紹介したいと思います~。では、今日はひとまずこれで。1. Bob Dylan - Modern Times2. Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium3. Sonic Youth - Rather Ripped4. TV On The Radio - Return To Cookie Mountain5. Ghostface Killah - Fishscale6. Cat Power - The Greatest7. Clipse - Hell Hath No Fury8. The Hold Steady - Boys And Girls In America9. Mastodon - Blood Mountain10. Tom Waits - Orphans: Brawlers, Bawlers And Basters11. John Mayer - Continuum12. The New York Dolls - One Day It Will Please Us To Remember Even This13. Pearl Jam - Pearl Jam14. Johnny Cash - American V: A Hundred Highways15. Wolfmother - Wolfmother16. Lupe Fiasco - Food & Liquor17. Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not18. The Roots - Game Theory19. Dixie Chicks - Taking The Long Way20. My Chemical Romance - The Black Parade21. Regina Spektor - Begin To Hope22. Girl Talk - Night Ripper23. Decemberists - The Crane Wife24. Beck - The Information25. Rhymefest - Blue Collar26. Justin Timberlake - FutureSex/LoveSounds27. The Rapture - Pieces of the People We Love28. The Raconteurs - Broken Boy Soldiers29. Bruce Springsteen - We Shall Overcome: The Seeger Sessions30. Cold War Kids - Robbers & Cowards

2007.01.14

コメント(2)

-

RS500

こんばんは~。1週間ぶりのリカルドです~。12月に入って本格的に寒くなってきましたね。やっぱりノジヲの誕生日が終わると冬なんだ!***『Rolling Stone 500 Greatest Albums of All Time』を基にアルバムを紹介していこうか、とかいっていたのですが、10年くらいかかりそうですし、とてもできそうにないので、あきらめました……。そのかわりといっては何ですが、これを基に紹介していこうと思います~。え?同じ?いえいえ、これはアルバムじゃなくて、ソングなのでした~(え?といっても、500曲全部は無理ですし、やっぱり10年くらいかかりそうなので、200位くらいから適当につまみながら適当に紹介していきます~。単なる思いで話になってしまうかもしれませんが、良かったらおつき合いください~。***さて、その200位はこの曲。#200 『Loser』by Beck(The Billboard Hot 100 - 10位 - 1994年)Beck とはいっても、Jeff 先生ではありませんよ~。小若さん残念でした!このアルバムに収録されています。【Aポイント付】ベック Beck / Mellow Gold(CD)印象的なスライドギターで始まり、ちょっとアラビアっぽさも感じさせるフレーズと簡単な打ち込みドラムが繰り返される中で、ちょっとかすれただみ声がラップっぽく唄う曲です。チープな感じもありますが、それは、アルバムジャケットにも現れていると言えなくもありません……。80年代のヒップ・ホップというのは、ハードな感じか、あるいはソウル・ミュージックのフレーズをサンプリングした黒っぽい感じのものが多かったと思います。90年代になって多少音楽的に幅が広がり出していましたが、この曲が出てきた時は、フォーク+サンプリング+ラップ調という組み合わせがとても新鮮に感じたものでした(ボブ先生は、フォーク+ラップ調と言えなくもないですが……)。百聞は一見(一聴?)に如かず、まずは、ビデオを御覧下さい~。(→ YouTube)***聴いてみましたか?ノジヲはこの曲を最初に耳にした時、こんな声で唄ってるのは一体どんな人かなと思ったそうですが、こんな顔の人でした。もっといかついおっさんかと思ったのですが、想像よりも若くて子供っぽい顔の人でした。Loserが売れた時、たぶんBeckは20台前半だと思います。こんな顔です。意外と可愛い感じの若者でした(このアルバムの頃はもう30歳くらいですが)。***この頃は、Nirvanaの『Negative Creep』とか、Radioheadの『Creep』とか、何となく自己否定的な鬱な感じの曲が何故か受けていた時代なのですが、『Loser』とか言っていて、この人もか?!と思ったものですが、その後は特にそんな感じでもありませんでした。アイデア勝負のチープな作りの1曲とも言えるので、一発屋で終わらないか心配したのですが、全然そんなことはなくその後も充実作を生み出し続けています。今では、必ず意欲作を出すアーチストとして信頼されているくらいです。ファンキーな感じのアルバム、シンガーソングライターっぽい感じのアルバムなどなど、いろんなタイプのアルバムを作っていて、逆に器用過ぎるくらいですね。

2006.12.02

コメント(3)

-

インスピレーションは海を超えて

こんばんは~。リカルドです~。昨日はノジヲの誕生日(3X歳)だったので、一家4人(人?)で夕方からお出かけしました。街はスゴイ人出だ……!みんな家で過ごそうよ。***さて、今日は日曜なので、家でゆっくり音楽を聴きながら過ごしています。またもやTime紙のベスト100アルバムのリストやRolling Stone のランキング500を眺めていたりするのですが……。最近ビートルズの話題がまた沸騰していますが、やはりビートルズのアルバムはどの名盤ランキングでも上位を占めますよね。リカルドももちろんビートルズは好きなのですが、それと同じくらいブライアン先生の『ペット・サウンズ』はやはりスゴイと思います。なんてったって、このアルバムなくしては、『サージェント・ペパーズ』もあのような録音技術を駆使した形では生まれなかったと言われてるくらいですからね。『ペット・サウンズ』という名前は、子どもにも大人にも老人にも、ペットのようにロックに親しんでもらえるようなアルバムの完成形にしたいということでついたみたいですね。・【Aポイント付】ビーチ・ボーイズ Beach Boys / Pet Sounds(CD)・ビーチ・ボーイズ/ペット・サウンズ オリジナル・モノ・ミックス・ペット・サウンズ 40thアニヴァーサリー・エディション(CD+DVD)このアルバム、一体何種類出ているのでしょうね……。モノラル版、ステレオ版、モノラル+ステレオ両方入った版、何とかデラックス版、……。どれを買えば良いのか良く分かりません。ところでブライアン先生と言えば、一昨年は、あの『SMiLE』が出て大賑わいでしたね。『ペット・サウンズ』の後に、出る出ると言われていたのにお蔵入りになっていたアルバムです。この『SMiLE』の説明に関してはコチラをどうぞ~→(どっかの店長さんの文章)うーん、みなさんず~~っと待ち焦がれていたアルバムなんですね。***ところで、『ペット・サウンズ』は、ビートルズの『ラバー・ソウル』に影響されて作ったという話ですから、『ラバー・ソウル』(ビートルズ:英国) →『ペット・サウンズ』(ビーチ・ボーイズ:米国) →『サージェント・ペパーズ』(ビートルズ:英国)と、英米間で大西洋を挟んで良い影響を与えあったという大変良い一例ですね。その10年後、15年後には、NYアンダーグラウンド→ロンドン・パンク→そして米国パンクと影響し合った結果、ニルバーナが出てきたという例もあって、ノジヲはこういう大西洋を挟んだ(勘違いも含めた)キャッチボールが大好きみたいです~。***さて、この影響は日本にも飛び火しましたね……、 →『水虫の唄』(ザ・ズートルビー:日本) →『ずうとるびファースト』(ずうとるび:日本)……。違いますね。本人によるコーラスの多重録音や一人で多くの楽器を演奏すること、スタジオでの長時間かけたミキシングなど、大瀧詠一や山下達郎(『ペット・サウンズ』の日本盤ライナー・ノーツを書いていますね)にも大きな影響を与えたことは有名な話みたいです。でも、それだけではなく、時代を越えて90年代渋谷系と呼ばれた人たちにも大きな影響を与えていますよ~フリッパーズ・ギター/ヘッド博士の世界塔フリッパーズ・ギターは、80年代の英国インディ・ロックの流れを学習するかのように後ろから追いかけて、追いつき、そして90年代初頭にほんの一瞬だけ(コンセプト的に)追い越した、日本では珍しいロック・ユニットだと思います。特にこのアルバムは同時代の英米のアルバムと比べても何ら遜色はないのではないかと思います。このアルバムの1曲目「ドルフィン・ソング」のイントロを、機会があれば是非聴いて欲しいです~(でも、iTunesにもないし、ネットでは聴けそうなところが見つかりませんでした……)。80年代を総括して90年代的な音楽を作ろうとしたこのアルバムの幕開きに、アルバムとしてのロックの完成形を夢見た『ペット・サウンズ』の亡霊が息づいて……(ついでにバッファロー・スプリングフィールドも住み着いています)。***ロックが、ライブ・ハウスやホールの音楽からスタジオとレコードの音楽(アルバム単位としてのロック)に変化したのが、ちょうど60年代後半なんでしょうね。その「アルバムとしての洗練を目指さなければいけない」という呪縛からロックを解き放とうとしたのが、70年代後半のパンクなんだと思います~。今は??では、また!***日本語の「ウィキペディア」のリンク先を貼り付けると文字化けしてますね。文字コードのせいかな……。

2006.11.26

コメント(9)

-

New York, New York

こんばんは~。リカルドです~。日に日に寒くなってきましたね~。風邪引いてませんか?***前回紹介しましたTime紙のベスト100アルバムのリストをつらつらと眺めていましたが、一番古いアルバムとしてはフランク・シナトラが選ばれていましたね。確か、Rolling Stone のランキングでも100位という意識的な順位になっていたし、米国人にとっては、良くも悪くも避けては通れない人のようです。全盛期をよく知らないリカルドにとっては、やはりおじいさんになってからラスベガスなどでよく唄われていたこの曲のイメージが強いです。以前は日本でもおじさんがよくカラオケで唄っていたという、みなさんご存知この曲。実は、パンクなこんな人がカバーしてたりしますよ!(Sid Vicious バージョン。ちょっと悪趣味?)。熱狂的なファンがいる一方で、若者などにはちょっとバカにもされている感じですが、良い意味でも悪い意味でも全世界に影響を与えていますね。リカルドは、「New York, New York」とか「Fly Me To The Moon」の方が好きです~(ん?オリジナルは別の人?)。***それはともかく、シナトラのアルバムで一番評価されているのは、50年代のこのあたりのようですね。 【Aポイント付】フランク・シナトラ Frank Sinatra / In The Wee Small Hours(CD)("wee" も "small" も「少し」っていう意味みたいだけど、"in the wee small hours" で「夜更け・深夜」っていう意味なんだね~。へぇ~。今知りました!)【Aポイント付】フランク・シナトラ Frank Sinatra / Songs For Swingin' Lovers!(CD)それまではシングルの寄せ集めに過ぎなかったアルバムに統一感を持たせて、アルバム・タイトルからイメージされるような曲によって構成された嚆矢ともいうべきアルバム。映画音楽とはまた別に、ストーリー性を持った1枚のアルバム。……。ん?どこかで聞いたような説明ですね。ロックの世界では、ビートルズやキンクスやフーが、コンセプト・アルバムという名のもとに60年代に名作アルバムをたくさん生み出しましたが、実はその10年も前に、シナトラはコンセプト・アルバムとでもいうべきアルバムを作っていたようです。ロックの流れにも無視できない影響を与えた、ポピュラー・ミュージックの巨人が、40にならんとする脂の乗りきった頃に生み出した、充実の1枚(2枚?)。ということで、米国ではポピュラー・ミュージックだけでなくロックの歴史にとっても外すことのできないアルバムなのでしょうね。Frank Sinatra - I´ve got you under my skin (YouTube)

2006.11.24

コメント(4)

-

名盤・迷盤?

こんばんは~。比較的順調に更新しているリカルドです~。いいぞ~!ニコライの日記にもありましたが、我が家に宇宙基地がやって来ましたので、ノジヲはそれで急に Nirvana を聴いております。1990-1994年頃というのは、ノジヲの洋楽黄金時代第2期のようで、シングルCDもたくさん買っていて、なぜか家には Nirvana の音源もたくさんあります。どうして急に Nirvana なのだ?……と思ったら、先日のお笑い芸人ヤンコビックのビデオを YouTube で観ていたら、Nirvana を思い出したらしいです。 ヤンコビックの Nirvana パロディはコチラ→"Smells Like Nirvana"。 そして原曲の Nirvana はコチラ→"Smells Like Teen Spirit"。こんな汚くて生々しいシングルがTop10に入り、アルバムが1位になってしまう国というのは一体。まあ、全世界で売れたのではありますが。しかしヤンコビック氏、相変わらず下品です。***今年は確か暖冬という予報でしたが、さすがに最近は日に日に寒くなってきましたね。もうすぐノジヲの誕生日なのですが、ノジヲの中では誕生日が秋と冬の境目とうことに勝手になっているらしいです。なので、まだ秋ですよ~。リカルドもそういうことにしておいてあげよう。さて、冬になると、年末恒例のいろんな年間ベストが気になってくるリカルドです。米英の人も、結構こういうランク付け好きですよね。年間ベストではないですが、Time紙が、All-Timeベスト100アルバムのリストを公表していました。NirvanaやR.E.M.はやはり入っていますね。PavementやHoleを入れているところが、ちょっとスノッブな感じも受けますが、比較的オーソドックスな選択ではないでしょうか。しかし、これをみて英国好きのしかもプログレ好きの人は納得がいかないみたいです。「King CrimsomもYesもPink Floydも入っておらんではないか!!ましてやEL&Pも!(とは言ってないかも)」まあ、米国ですから仕方ないでしょう。とリカルドは思ったのですが、では、本国英国はどうなんだろうと思って、ちょっとだけ調べてみました。NMEという週刊音楽紙です(まだ週刊かな?)。比較的新しいムーブメントを作るのが好きで、アートロック(プログレ)もパンクも、時代の流れに応じて応援していたように思います。 NMEの2003年度版 All-Time 100ベストアルバムこちらの方が、歴史的にというよりは現在の視点から観て影響の大きいアルバムを並べているようですが……。見事に玉砕ですね。僅かに Pink Floyd の 1st が入っていますが、これはプログレというよりは、サイケなシド・バレット評価のような気もします。(それよりも、Andrew W.K. が入っていることの方が気になります。なぜ? 教えて小若さん!)現在の英国は、実は米国よりもプログレ離れが激しいのではないでしょうか?こことかここのサイトに、他のAll-Timeベストについてもよくまとめてありましたので、よかったら是非。***ところで、All-Time ベストのリストといえば、やはり、米国の Rolling Stone が一番充実しているでしょうか?(紹介しようと思ったら、またもや楽天内では見つからなかった……。具体的なランキングの内容はこちら)こっちでは、Pink Floyd が数枚入っていますので、まだ健闘している方ですね。これに挙がっている500枚に関して、ニコライみたいに紹介できたらいいなあ……。という叶わぬ野望をもっていますが、10年くらいかかりそうなのでやめとこう……。かな?どうしようかな?

2006.11.19

コメント(4)

-

フリップ芸人

こんばんは~。リカルドです~。今回は殆ど間をおかずに更新できました。ヤッター、ヤッター、ヤッターニャン!写真も白黒からカラーに戻りました! タイムボカン・シリーズ ヤッターマン オリジナル・サウンドトラック***ところで前回は、フリップ芸人ボブ・ディランとか、フリップ芸能集団インエクセスとか、フリップお笑いヤンコビックとかを紹介しましたが、現在日本で一番人気のフリップ使いはこの人なのではないでしょうか~。(「平井けんじ」:YouTubeの動画を埋め込もうとしたのですが、できないみたいですね)***それはさておき、世界的にみたら、フリップといえばやはりキング・オブ・ザ・キング・クリムゾン=ロバート・フリップでしょうか。そのフリップ御大、Mac使いのはずなのに、Microsoftのためにお仕事をしたそうです。(おっとビックリ!『クリムゾン・キングの宮殿』)(情報源)★『Windows Vistaの起動音が作られたのは「iPodを買うため」』★『キング・クリムゾン風?――Vistaの起動音が初公開』(ITmedia News)ここでその『起動音』が聴けるみたいですよ。気になる人はどうぞ。しかし、Windows95はブライアン・イーノが作曲してたんですね。知らなかったな~。***じゃあ、またね!次回も頑張ろう!

2006.11.13

コメント(5)

-

プリンスからボブへ。

お久しぶりです~~!ほんとにお久しぶりです~。ノジヲが忙しかったので、リカルドの出番が全然ありませんでした……。おかげでリカルドの写真も色あせてしまうほど(違。今後はなるべく少しでもノジヲに更新してもらいたいと思います。ニコライは、順調でいいなあぁ……。さて、久しぶりなので、今日はリハビリ程度に。***ニコライがプリンスのことを紹介してましたね。ノジヲはそれほどプリンス・ファンというわけじゃなかったけど、ノジヲの周囲には熱烈なプリンス・ファンがいたそうです。大学受験ではるばる上京した際に、本命校の受験の前日なのに、ここぞとばかり新宿へプリンスのライブ映画を観に行って、その後西新宿へブートレグを買いに走った高校の友達とか。無事大学には合格したそうですが。さて、そのプリンスでは、リカルドは『Sign O' The Times』(iTunes)も好きです~。【Aポイント付】プリンス Prince / Sign O' The Times(CD)('87)『Purple Rain』などに比べたら一般的には地味かもしれませんが、プリンスの雑多なアイデアが2枚組のアルバム中に溢れ出た、Beatlesでいえば通称ホワイト・アルバムのような位置づけでしょう(かな?)。アルバム・タイトルと同名のシングル「Sign O' The Times」ですが、PVは歌詞の文字だけが延々と流れるというものでした(YouTubeへ)。昔、英国4ADのMARRSというユニットが流行らせた「Pump Up The Volume」という曲をどこか彷彿とさせるクールな打ち込みの曲なのですが、プリンスというビッグ・ネームなのにPVは本人どころか人っ子一人出てこずに匿名性を強調した感じで、その後彼が自分の名前を変な記号にしてしまう予兆が今思うとこの辺りにも表れていそうですね。さて、このPVを観たのとほぼ同時期に、ノジヲは似たような発想のPVを観たのでした。おお、シンクロニシティ。それはこの曲(YouTubeへ)。オーストラリアのINXSの「Mediate」。「Need You Tonight」から続いているPVの方がかっこいいので、時間がある方は是非そちらも(YouTubeへ)。このバンドかっこよかったですね。いつかゆっくり紹介したいなあ。【Aポイント付】インエクセス INXS / Kick (CD)('87)さて、この「Mediate」を観た、60, 70年代ロックファンのみなさん。きっとあの曲を思い出したことと思います。そうあれですねあれ。これですこれ(YouTubeへ)。このアルバムの1曲目です。「ホームシック」なので、「何でも家に持って帰る」そうです。うーむ。プリンスですら源流を溯るとボブ先生に辿り着くとは……。おそるべし。***そして時代は巡って。ボブ先生の名曲がこのように生まれ変わりました(YouTubeへ)。あのアル・ヤンコビックです。マイケルやマドンナだけでなく、こんな曲までネタにしたのですね……。さて、この『Bob』という曲。実は結構難しいことにチャレンジしていましたね。フリップをジックリ観ると分かると思いますが、みなさん気づきましたか?ヒントはタイトルの「BOB」です。「B・O・B」。ヌア~……。軽いリハビリのはずでしたが、こんなに長くなってしまいました。では、また近いうちに!

2006.11.11

コメント(5)

-

ビア・カフェ巡り

こんばんは~。大学の一般公開とかで、ノジヲが忙しかったので、しばらく間があいてしまいました。お久しぶりです~。まだまだベルギー・ビールを紹介できていないので、少しずつ報告していきますね~。***シェ・レオンでムール貝を堪能した後は、みんなでビア・カフェに移動しました。ベルギーはビア・カフェがたくさんありますね。イギリスのパブみたいなものですが、つまみもなしにみなさんゆっくり時間をかけてビールを堪能しているのですね。うーむ、いい街だ。さて、みんなでいったビア・カフェは「La Lunette」という、モネ劇場隣のお店です。お店の中の雰囲気はこんな感じ。なぜ、このお店にしたか。それはお店の名前「La Lunette」というのが、「望遠鏡」という意味があるからなのでした~。みんな喜び勇んでこのお店に向かったのでした。さて、せっかくベルギーにきたので、いろんなビールを堪能しようということで、みんなで違うビールを頼んでいました。手前左から「オルヴァル」「ブッシュ」、奥左から「ウェストマール・トリプル」「シメイ・ブルー」「ロシュフォール」。これだけ並ぶと壮観です。それぞれどんなビールかは、こちらも参考にしてみてね。みんなお酒も進んで、それぞれ2杯目を注文していました。 ノジヲは「レフ」を。さすが定番だけあって、2杯目・3杯目に頼んでもいつも美味しくいただけますね。そして、ウヌニコはこれ。左側のビールです。もしや、ウヌニコは秘薬を調合している怪しい魔女だったのか~!……なーんて。これは「クワック」というビールでした。グラスだけでも楽天で売ってるよ。(小) (大)こんな大きなグラスもあったのか!3,980円もしてるよ!

2006.08.27

コメント(4)

-

ハウスビールを。

おばんどす!リカルドです~。相変わらず暑い日が続きますね。こういう時は、涼しかったヨーロッパとビールを思い出しながら、早く秋が来るのを待ちましょう。***さて、ベルギーですが、着いたその日の夜はウヌニコが爆睡だったので、次の日のシェ・レオンでの晩ご飯が、この旅最初のベルギー・ビールとの出会いでした。何を食べたかは、ニコライの報告をご参照下さい~。この時期なので貝は少し小さめでしたが、味はさすがにおいしかったですよ。観光客向けのお店ということなのですが、逆に安定した味で海外の人にも食べやすいのではないでしょうか~。貝のエキスが染み出したお出汁というかスープというか、みんなで、「これで雑炊を作るべきだ!」という見解で強く一致団結していました。さて、シェ・レオンには、その名も「レオン・ビール」というお店独自のビールがありました。出発前に、その店のハウスビールを飲んではいかが、というアドバイスをいただきましたので、早速試してみました。あ、違った。 これも違うよ~。そう、これこれ。ラガー系の比較的落ち着いたビールだったように思います(既に、少し記憶があいまいです)。お店の料理とともにいただくのにちょうどいい感じなのではないでしょうか~。さて、ムール貝をたくさん食べていると、ビールも進みますね。折角のベルギーということで、ノジヲは次に白ビールを頼んでいました。手前がブリュージュの白ビールです。香りが独特で多少苦味もあって、他の白ビールともちょっと違う感じでした。飲食店ではヒューガルテンに負けないくらい目にしましたよ。ところでヒューガルテンもそうですが、白ビールはジョッキというか筒型のグラスというか、しっかりしたグラスで出ることが多いですね。生ビールだったのかな?奥に見えるのは、グリムベルゲン(Grimbergen)。色の濃いものも頼んでみようということで、これを。不死鳥のマークが目印のようです。楽天内でも売ってましたよ~。 じゃね~。***ん?んん?今日はレオンの回で、レオン・ラッセルまででてきたのに、僕のこと忘れてない~。ほらほら、これこれ。も~、ベタにぼけるんだったら僕(=ちょい不良オヤジ)のこともはずせないでしょ。チャオ~!(なぜにイタリア語)

2006.08.20

コメント(6)

-

フィンランド・ビール

こんばんは~。さて、前回の予告通り、ベルギー・ビールのお話をしたいと思います~(あれ、ここは音楽ブログだったはずでは……)。といったそばから何ですが、ニコライの報告のように、今回はフィンエアーでヘルシンキ経由だったので、まずはフィンランドのビールからです。***さあ、ノジヲのプライベートジェット(え?違うの?)に乗り込み、そろそろ離陸です!ニコライ、シートベルト、シートベルト。出てきた機内食はニコライのページを参考にしてもらうとして、ノジヲが飲んでたビールを紹介します。まずは、LAPIN KULTA。ラップ(ランド)の黄金とかそういう意味の名前みたいです。青いパッケージのイメージ通りにすっきりしたのど越しです。寒い処のビールなので、もっと濃くのある感じかと思っていたのですが、そういうわけでもないみたい。苦味も少ないし、風呂上がりとか運動の後に一気に飲みたいビールみたいでしたよ。さて、お次はKOFF。こちらは、LAPIN KULTAよりもややホップの苦味が感じられるビールで、日本のビールにも近い感じかな?日本人のビール好きには、こっちの方が人気があるかもです。どちらもアルコール度数は5%以下のようなので、ぐいっと飲みたい人にちょうどいい感じですね。寒いところでは、アルコールを飲みたいという時は本当に強いお酒にして、逆にビールはできるだけ軽いものを好むのかもしれませんね。飛行機の中のビールはこの2種類でしたが、あとは、クマのマークのKARHU(これまた「熊」という意味?)というのを街中でちょこちょこ見かけました。ホテルのミニバーにもこれが入ってたんですが、写真を撮り忘れましたです。なんか、愛想の悪そうなクマでしたよ!しかし、飛行機の中で周囲を見回してみると、日本人以外の人はワインを飲んでいる人の方が多かったです。フィンランド航空もワインに力を入れているみたいだったし、ワインの方が人気があるのかなあ。フィンランド人のみなさん、ノジヲと仲良くしてあげてね!***ところで、日本人がフィンランドのビールと聞いて思い出すのは、まずこれではないでしょうか?アミラーリ東郷 ビールでも、全然見かけませんでしたが、もしかして殆ど日本向けに輸出していて本国では飲まれていない、とかなのかな?真実はいかに?(フィンランドのビールは、楽天内では殆ど売ってませんね……)

2006.08.16

コメント(8)

-

ヨーロッパに行ってきたよ~。

こんばんは~。リカルドです~。おひさしぶりです。ニコライに先を越されましたが、ノジヲの研究会にくっついて、ベルギー&フィンランドに行ってきました。ベルギーと言えば、みなさんご存知、ビール!ノジヲといえば、みなさん別にご存知じゃないかもしれませんが、ビール!ノジヲもいろいろ試していましたので、少しずつ紹介していきますね~。***さて、そういえば、そもそもノジヲは何の研究会にいったのでしょうか?何やら横から話を聞いていると、どうもこれの研究のようです!え?違うの?でも、このヒトもフランスの大会に参加するってTVで言ってたよ?ベルギーとフランスって近いから、きっとそうだと思ってたんだけどなあ。おかしいなあ。じゃあ、きっとこれだ!昔、ノジヲとウヌニコが映画を観たっていってたよ。え?惜しいけどこれも違うの?サントラまで出てるのに(「ディープインパクト」オリジナル・サウンドトラック)。***なーんて。これ(↓)の関係だそうです。NASAのサイト国立天文台のページみなさん、去年のアメリカ独立記念日にこんなことしてたって、知ってましたか?しかし、アメリカ人は大胆ですね。彗星もアメリカのものだったのか!実は去年の観測には、リカルドじゃなくてニコライがくっついていってたんですよ~。今後はリカルドが絶対ついていくからね!

2006.08.15

コメント(6)

-

星港便り2

こんばんは~。リカルドです~。今回の旅は、ニコライが楽しくまとめてくれていますので、是非そちらも御覧下さい。リカルドは、今回見つけたちょっと面白い写真を紹介しますね~。でも、今回は写真を撮り損ねたので、去年撮った写真をノジヲに探し出して貰いました。*デング熱に注意!この蚊は脅かしているのでしょうか?それとも笑わせているのでしょうか?しかし、髑髏の絵がいかしています。ノジヲの友達のウインテルさんによると、シンガポールでは、実際は蚊は殆どいないそうです。*僕ドナルド!マクドナルドは世界共通でした。「マック」でも「マクド」でもなく、中国語では「麦当労」と書くようです。簡体字なので、中国本土でもたぶんこうなのでしょうね。台湾はどうかな?そういえば、ヒンズー教の人はマクドナルドには行かないのかな?*神秘のアニマルズそして、CDショップです。こんなものも揃っていました!日本のアーチスト、海外アーチストの日本盤、の輸入盤も意外と置いてありました。JapaneseのコーナーはAsiaのコーナーからは独立していましたよ。では、また~。

2006.07.18

コメント(6)

-

星港便り

こんばんは~。おひさしぶりです。リカルドです~。既にニコライの日記でみなさんご存知のように、ノジヲの国際学会参加にくっついて、シンガポールに行っていました。マーライオンも観てきましたよ。泊まったのは、会場の近くのホテルだったのですが、あの「ラッフルズ・ホテル」のすぐ向いでした(ラッフルズ・ホテルには泊まってませんよ)。 (ラッフルズ・ホテルはこんな感じ)こんなヒゲの、おじさんなのにドア・ボーイが出迎えてくれます。しかし、庶民には手の出ない宿泊料金なので、敷地内を散策して、雰囲気だけは味わってきました。「ラッフルズ・ホテル」といえば、サマセット・モームやチャーリー・チャプリンも泊まったという名門ホテルですが、これを思い出す人もきっといるはずです! え、いない?そもそも、リカルドはこの作品まだ読んでません。映画も観てません。映画の説明文には、『シンガポール、チャンギ空港にひとリの女性が降り立った。女の名は本間萌子(藤谷美和子)。彼女はきらめくような感性と表現力を持った天才肌の映画女優だ。愛する男、元戦場カメラマンの狩谷俊道(根津甚八)を探し出すためだ。狩谷は「シンガポールへ行って、人夫や漁師をして暮らすつもりだ。」とだけ告げて突然、姿を消したのだった。萌子はラッフルズホテルにチェックインし、現地ガイドの結城岳夫(本木雅弘)の助けを借りて、狩谷の消息を探しまわる。そしてついにクリスマスの夜、エリザベスウォークで狩谷を発見する。だが狩谷は、汗水流して働いている人夫でも漁師でもなく、妻子とともに豪邸に暮らす実業家だったのだ。萌子は、ふたりだけの時間をとりもどそうと狩谷をジャングルの中のコテージに誘う。そして、そこで起こったのは……。』とありますが、いったいどんな映画かな!?

2006.07.16

コメント(8)

-

Bend it like ...

こんばんは~。リカルドです~。イングランド負けちゃいましたね……。ポルトガルのGKのリカルドさんが、PKでは物凄い活躍でしたね。1本入れられちゃいましたが、全部手には当たっていて凄かったです。ネコに近い敏捷さです!次も頑張れ!……と思ったのですが、次回はリカルドが応援しているジダンのいるフランスなので、ちょっと手加減してくれないかなぁ。***さて、そのイングランドですが、オーウェンが途中で怪我で帰国したり、ベッカムも足の調子が万全でなくて、なかなか全ての力を出せなかったようですね。でも今大会、負けた後のベッカムは随分大人になったように感じました。泣いているチームメイトを一人ひとり励ましたりして。8年前は若かったですね……。ベッカムも次回のW杯は35歳。レギュラーは難しいでしょうが、ここ一番でのFKのためにもベンチ入りはして欲しいなあ。何だかんだ言っても、やはりあのFKが優美な曲線を描いてゴール内に吸い込まれるシーンは、見ていて嬉しくなってしまいます。ところで、イギリスはサッカー発祥の地だけあって、さすがにたくさんのサッカー映画が作られていますね。『ベッカムに恋して』 ('03日本公開)も、記憶に新しいところです。インド系の女子が主人公というのも面白い設定でした。そうしたいわば二重のマイノリティが、周囲との摩擦を乗り越えて成長していく姿をサッカーを通して描いている映画ですが、期待通りのハッピーエンディングで、見ていてスッキリするところも良かったようです。ビデオメーカー ベッカムに恋してところでこの映画、ベッカムは全然出てきませんが、原題は『Bend It Like Beckham』。「ベッカムみたいに曲げろ」ということで、シュートだけでなく、人生でぶち当たった困難な道さえも、逃げるとか、逆にハードに打ちのめして切り開いていくとかではなく、「しなやかに曲げてしまえ」というメッセージが込められていそうです。イングランドサッカーは、フーリガンの存在でも予想されるように、日本で言えばちょっと昔の阪神とか南海とかロッテとか、スマートなどとはほど遠いところに向かっている印象もあったのですが(あくまでリカルドの印象ですよ)、ベッカム以降何となくスマートな一面も取り戻してきた気がします。プレーだけでなく、ベッカム自身が力強さよりはやさしさ・柔軟さで世間では受けているような印象もありますし。そういう意味でも、女子サッカーの映画のタイトルに「ベッカム」の名前が冠されるのは、単に旬な人だっただけでなく、色んな象徴的な意味合いがあったのかなあ、と深読みできますね。こうしたことも、邦題の『ベッカムに恋して』では想像できませんが、原題を知れば何となく伝わってきますね。毎日のようにゴシップでも取り沙汰されてしまうベッカムですが、イングランドの人は、あのFKが描くしなやかで優美な曲線の軌跡の向こうに様々な夢と思いを馳せているのでしょうね。***今日は珍しく映画の話になってしまいました~。リカルドはあんまり映画見ないんだけどなあ。次回こそは英国ビールを!では、また~。

2006.07.02

コメント(4)

-

グラン・ブルー

こんばんは~。リカルドです~。昨日と今日はサッカーの試合ないんだね。残念。でも、リカルドはいいことを発見しました。アンゴラだけでなく、ポルトガルのキーパーもリカルドさんでした!リカルドさん頑張れ!あ、でも、ということは、アンゴラとポルトガルが対決したときは、どっちのキーパーもリカルドさんだったのですね。ややこし~。さて、次はイングランドとの対決ですね。ベッカムのFKを頑張って止めてください~。クラウチの頭、つかんじゃえ~。***一昨日は、てっきりスペインが勝つと思ってたけどフランス頑張りましたね!ということで、お祝いにこのビールです。クローネンブルグ ビール(みなさんも、これなんかどうでしょう)うちに送られてきたビールの解説には「英国のエリザベス2世の即位を記念して誕生したスペシャルビール。すこしだけ麦っぽいところもありますが、まろやかなモルトの風味が漂います。炭酸が舌を刺激し、軽やかにモルトの風味が口を満たしていく感じ」とありました。確かに、どちらかというと麦芽の風味を楽しむビールですね。南ドイツのラガー系に通ずる感じでしょうか。しかし、フランスなのに、なぜに「エリザベス2世」なの? 美味しいよ!ところで、フランスといえば、やっぱりこの人。ジネディーヌ・ジダン。頭髪といいヒゲといい、「顔全体が五分刈り」という感じです。ジネディーヌ・ジダン今でも凄いですが、流石に34歳になると運動量は落ちますね。8年前のフランス大会でのジダンは凄かったですよね。うん、1996-2002年頃のジダンは本当に凄かったよ~。それほど大きくない南米の選手のドリブルが上手いのは分かるんだけど、185cmもあるでかいジダンの足にボールが吸い付くようなあの華麗なドリブルは見とれてしまいます。一昨日の3点目のゴールの時のドリブル&シュートも凄かったですね。普通最後にあっち方向に蹴るかなあジダンって1972年生まれなのか~。つい先週が誕生日だったんだね(→プロフィール)。1972年生まれってことは、ノジヲより年下か~。う~ん。そうなのか~。う~ん。見えないな~。う~ん。1972年生まれといえば、日本だとこの人ですね!え、唐突だって?実は、ホリエモンってノジヲの後輩なんだって(中学・高校・大学)。ノジヲはまさか捕まるようなことしてないよねぇ。心配だ。ま、ありえなよねぇ。ちなみにこの人は、高校の先輩なんだって。もしかして、夢と野望でイッパイの大きなことを言う人(大ボラ吹きと紙一重)が、たくさんいる処なのかな……。***フランスが勝ったので、今日はフランスびいきになってみました~。そういえば、フランスのユニフォームってホームの時は青ですね。日本もフランスみたいにならないかなあ。スペインは赤っぽいですね。赤といえば韓国?さて、次回こそは英国ビールを!あ、それともドイツビールが先かな?では、また~

2006.06.29

コメント(9)

-

価値ある男

こんばんは~。リカルドです~。W杯、決勝トーナメントを結構観てしまっていますが、日本が出ていないと落ち着いて素晴らしいプレーを楽しめるという、何とも良いのか悪いのかよくわからない状況ですね。日本の試合だと、どうしてもドキドキしながら観てしまうので、純粋にプレーを楽しむというわけにはいきませんよね。心臓に悪いです***その点では、一昨日のメキシコvsアルゼンチン戦は、日本じゃなくてもついドキドキしながら見入ってしまう良い試合でした。(思わず立ち上がって観てしまった……)メキシコ人さすが。普段の生活が自然と高地トレーニングになっているのか、みんな恐ろしいくらいに走っていましたね。延長に入ったら、ますます怒濤のように走っていました。一体どういう肺をしているのか……。日本人もマウナ・ケアの山頂でトレーニングするというのはどうでしょうか(死んじゃうかな……)?最後は延長でアルゼンチンの素晴らしいミドルシュートで決まってしまいましたが、良いものを見せてもらいました。メキシコのボルヘッティもがんばってましたが、アルゼンチンはサビオラ&クレスポ→テベス&メッシという贅沢なFWでした。みんなロナウジーニョのことばかり取り上げますが、リカルドはテベスもお薦めですよ!(才能&外見!ともに……)メキシコも負けちゃったので、コロナも飲み納めですね。 メキシカンセットこの前は、先日ゴン先生からいただいたアスパラと一緒に。アスパラは、ウヌニコのアイデアで、豚肉をまいてパン粉をつけて軽く揚げてみました。外はカリッとサクッとおいしいスコーン、中はふっくらジューシー。やっぱりおいしかったです。ゴン先生、ありがと~!次回は、英国ビールを飲んでみようかなあ~。では、また!

2006.06.26

コメント(6)

-

W杯と世界とミステリ

こんばんは~。おひさしぶりです~。W杯もグループ・リーグが終わって、決勝トーナメントが始まりましたね。日本は残念ながら敗退ですが、W杯でアジア勢が決勝トーナメントに残ったのは、1930年からの長い歴史の中で、前回の日韓大会の日本・韓国を除けばたった2チームのみ。まあ、仕方ないかもしれませんね。日本の倍くらいW杯アジア代表になっている韓国だって、実はグループ・リーグで1勝するだけでも15試合(6大会)くらいかかってますよね(日韓大会で初勝利)。日本はブラジルに1-4で惨敗、とか言っていますが、日本が初出場で3連敗した1994年のフランス大会で、5度目の出場の韓国はオランダに0-5で負けていました。そうした本気の舞台で、如何に強豪国の実力を肌で感じられるか。それを次につなげていくのが大切なのでしょうね。「歴史」の長さを感じます。日本も今大会はアウェーで初めて引き分けの勝ち点1を挙げました。次回も是非アジアを勝ち抜いて、今度は初の勝ち点3を目指しましょう~。そのためには、アジアで余裕で1,2位になる程度の力を維持しないといけませんね。大変だっ。今度はオーストラリアもアジアに殴り込んでくるよ~(泣。大変だっ。ところで、アジアで最初に決勝トーナメントに進んだのはどの国かご存知ですか?な~んと、あの北朝鮮でした!1966年のイングランド大会。この大会では、ソ連と北朝鮮の共産国が結構頑張ったみたいですね。その次は、かな~りとんで、1994年アメリカ大会のサウジアラビア。実は、アジアのチームは、アウェー(アジア以外での大会)ではまだこの2チームの3勝しかないのでした。リカルドとしては、打ち上げ花火のように一瞬だけ輝いて「あの時はヨカッタね~」と感傷に浸ることになるよりも、日本には着実に一歩ずつ前進してもらうほうが嬉しいです。アジアを常に勝ち抜いて、その上で他の大陸から一つずつ勝利を積み重ねること。日本も気長に着実にやるしかないでしょうか。先は長いなあぁ。***グループ・リーグでリカルドが注目していた、アンゴラのリカルドさん。がんばったのに残念でした!でも、きっと世界中のリカルドに元気を与えてくれたと思います。もう一つ注目していたトリニダード・トバゴ。こちらも残念でした。是非今後もがんばってね~。ところで、トリニダード・トバゴ。普通はあまり日本人は耳にすることはないと思うのですが、リカルドはこの本を通じて興味を持っていました。カリブ諸島の手がかりちなみに、こちらもおすすめポジオリ教授の事件簿ピュリッツァー賞作家のT. S. ストリブリングの1929年の作品。エラリー・クイーンにも推奨された連作短編ミステリ集です。全体がいろいろなカリブの島を舞台にしているのですが、最後の作品「ベナレスへの道」というのが、実は舞台がトリニダード・トバゴなのでした。ヒンドゥー寺院でのインド人少女の殺害事件に、探偵役でもある主人公のポジオリ教授が巻き込まれて……というミステリなのですが、インドのカーストの考え、ヒンドゥー教の輪廻思想など、宗教・思想と絡みあったミステリとしての着想も深く、クイーンが認めたのもうなずけます。ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』、京極夏彦の『鉄鼠の檻』などなどの宗教と観念と殺人とのねじれた関係をあぶりだす大作ミステリの基礎となるものが、それらより50年以上前のこの作品の底流には流れているのを感じます。薔薇の名前(上)鉄鼠の檻しかし、なぜ中米カリブの国なのにヒンドゥー教なのかなあと思っていたら、人口の4割がアフリカ系で、4割がインド系なのですね。だったらヒンドゥー教が主流をしめてそうな気もします。英国の植民地だったのと時代的なこともあって、きっと働き手としてインドからたくさん人が来たのでしょうね。しかし、この国石油資源もあって、現在は意外と裕福なのかな?W杯代表選手の殆どは、英国・スコットランドのリーグに所属しているみたいですね~。だったらサッカーも強くなりそうな感じはします。***なんだか今日はまじめな話しになっちゃいましたね~。久しぶりに書くと、肩に力が入っちゃいますね。次からは、また世界のビールも交えながら、進めて行きたいと思います~。では、また!

2006.06.25

コメント(4)

-

ビール通信2 ~情熱と冷製のあいだ~

こんばんは~。ニコライとリカルド宛に、ゴン先生からお届ものが送られてきました~。これです。北の大地はおいしいものがたくさんとれるんですね!★もぎたて産地直送!!★北海道名寄市★リリーファーム産穂先が大きく太く、柔らかい甘みたっぷ...ちゃんと歯ごたえもあるのに、全然筋っぽくなくて、中はサクッとしているのにしっかり水分を蓄えています。噛むたびにアスパラの甘くてみずみずしい味が口の中に広がりますよ!筋っぽかったり固かったりしないので、そのまま焼いても口当たりがよく、変に下ゆでして味を逃がすこともないですね。美味しいです。ゴン先生の代わりに送ってくれたもんどりあんさん、ありがとう~~。持つべきものは、良きネコ友です!***さて、W杯も始まりましたね~。ドイツ、イングランドと順調に勝星をあげているようです。日本もとうとう明日ですね。昨晩は、トリニダード・トバゴが意外に頑張っているので、つい見てしまいました。名前からするとずっとスペイン領だったのかと思っていたのですが、19世紀になるかならないかの頃に英国領になってたんですね。ふーん。しかし、人口が100万人くらいしかいない国がこういう処に出てくるのは凄いなあ。もしかして、国民みんながサッカーをやるのかな?今日は、オランダ、ポルトガルもそうですが、この前独立を宣言したばかりのモンテネグロとか、ずっと内戦だったアンゴラとか、核問題で取り沙汰されているイランとかもでてきますね。何だかサッカーよりも、世界史・地理に思いがいってしまうリカルドでした~。それはともかく。今日は、メキシコーイラン戦も行われます。ダエイって今回も出るのかな?ということで、メキシコといえばビールはこれです!コロナEX ビールコロナライトビールノジヲが飲んでいたのは、ライトのほうでした。コロナって、軽くて飲みやすいですよね。日本のビールだと米が入っていたりしますが、コロナはトウモロコシが入ってるのかな?あったかい国のビールなので、炭酸ののど越しを楽しむタイプです。アメリカの薄いビールよりはしっかり味わいもあるけど、そんなに苦味もないのに、わざわざライトにするのはなんでだろう~。ライムなど、柑橘類を入れてもおいしいですね。サッカーの試合を熱くなって観る時にお供にはちょうどいいかも!そういえばメキシコは、万博の展示も面白かったしレストランもいい感じでした。そこでもビールはコロナでしたよ~。

2006.06.11

コメント(3)

-

ビール通信

こんばんは~。世界はすっかりW杯が近づいてきて盛り上がっていますね。みなさんはW杯といえば誰を思い出す世代ですか?ノジヲはマラドーナみたいです。キャプテン翼世代ですしね。そして岬くん派だったようです。知らないうちに、キャプテン翼も大人になって世界で活躍してたんですね。ドカベンもプロ野球に入っちゃうくらいだし。漫画も段々大河ドラマ化してきました。キャプテン翼のマネをしてオーバーヘッドキックを練習して、怪我しそうになった子どもは全国にたくさんいたはずです~。リカルドは……誰だろう。ヨハン・クライフ?なーんて、名前だけ知っている昔の人を挙げてみました。今年のW杯だったら、リカルドはこのリカルドさんを応援しています!そういえば、ノジヲとウヌニコは、「愛・地球博」のドイツ館でドイツ旅行プレゼントに一生懸命応募していたけど、結局当たらなかったのか~。残念。その代わり、ノジヲは世界のビールを飲んでW杯を楽しんでいるようです。これは、ネット・ショッピングで企画されていた世界のビール(毎月2-3種類を1年間送ってくる)というもの。6月はちょうどいいことにドイツ・ビールから。ホフブロイドイツは、ビールは麦芽とホップと酵母と水だけで作らないといけない、という条例があるんでしたよね、確か。このビールは、深みはないけど酵母の香りがさわやかなスッキリとしたピルスナータイプのビールです。濃い味の肉料理とかに合うんじゃないかなあと思います。って、リカルドは飲んでないから、ノジヲが言ってたことの受け売りです~。

2006.06.04

コメント(8)

-

Satellite of Love

ただいま~。です。またしばらく経ってしまいましたが、今度はノジヲが衛星の運用に行くというのでついていきました!運用といっても、ノジヲは別にすごいことをやるわけではなくて、観測機器の調子を監視するくらいなんですけどね。本当の運用は、もっとプロフェッショナルな人たちがちゃんとやっています。で、衛星はこれ(↓)です。今のネットワークの力ってスゴイですね!もう鹿児島に行く必要はなくて、神奈川県某所にある宇○航○研○開○機構○宙○学○究本部(名前長過ぎ)にデータは全部送られてくるので、それをモニターでチェックすればいいのです。しばらくノジヲが当番してました!他の当番の人もお疲れさま! ウシ君と一緒に当番の人にご挨拶してみました。衛星に特別なことをやらせたいときは、コマンドを前以て作っておいて、それを地上から電波で送信します。その時は、鹿児島のこのアンテナから送ります。鹿児島のみなさん、お疲れさま! 衛星は、地球の回りを1周100分(1日に14-15周くらい)で回っていますが、常に太陽と90°の方向を向いている軌道にいますので、鹿児島から通信できるのは、1日に3-4周くらいしかありません。しかも、朝6時くらいと夜6時くらいの1日2回に分かれているので、朝晩担当すると眠くて大変ですね。観測データは衛星に溜めておいて、地上と通信できる時にいっきに降ろします。通信に失敗したら、データもパァ~、なので大変ですね。「ぱぁ~」?***こうしたみなさんの努力の結果、観測画像も初めて公開されましたよ!ニュース見た人いるかな?宇宙科学研究本部→ 赤外線天文衛星「あかり」初観測画像を公開!朝日新聞 → 赤外線天文衛星「あかり」 銀河を撮影しかし、この朝日新聞のニュース、今は「サイエンス」になってるけど、最初はジャンルが「暮らし」になってたんだよ!衛星の名前が「あかり」だから、「あかるい暮らし」で、ジャンルは「暮らし」だったの?不思議だ朝日新聞。***さて、ひとまず運用のみなさんに挨拶するリカルドの仕事も終わったので、ゆっくり眠りにつきます~。 研究所内の簡易宿舎です。ものすごく殺風景ですよ~。シャンプー・リンスもありません。シーツも自分で敷きます。理学系の研究所は結構、え?こんな環境で!?という中で頑張って研究しています。研究対象にはお金がかかっていますが、人には殆ど金がかかっていません。その辺は工学系・医学生物系と違って成果がお金にならないからでしょうかねえ。じゃ、お休みなさい~。今日のBGMは、衛星つながりでこれにしようかな。「サテライト・オヴ・ラブ」/ルー・リードしまった!このアルバム(『トランスフォーマー』)は寝る時に聴くものじゃなかったですね。夢の中で「ワイルド・サイドを歩け」と言われても!でも、「サテライト・オヴ・ラブ」の歌詞は、意外と普通でした。というか、実は殆ど意味ないですね、この歌詞。「TVで見るのが好きだ(I like to watch things on TV)」って言ってるけど、実はニコ・リコと一緒でTVっ子なんだね、ルー先生!でも、何がどう「愛の衛星」なのかな、ルー先生?

2006.05.28

コメント(3)

全77件 (77件中 1-50件目)

-

-

- 楽器について♪

- 2025年冬のハープコンサートのお知ら…

- (2025-11-13 00:50:21)

-

-

-

- きょう買ったCDやLPなど

- KAN 全39曲をCD3枚に収録した『KAN …

- (2025-11-11 22:53:08)

-

-

-

- 人気歌手ランキング

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:58:28)

-