カテゴリ: カテゴリ未分類

次に向かったのは、特異な三重環濠を持つ弥生時代の集落遺跡とされる国指定史跡「田和山(たわやま)遺跡」(松江市乃白町)であった。

そこで上の画像は、その遺跡のある丘陵の最上部から見てほぼ真東に存在し、ほどよく雪を被って美しく映える伯耆富士「大山」である。

これまで当遺跡には何度も訪れたことがあり、この東方に鎮座する四季折々の「大山」を観てきたが、今回の旅路で展望した「大山」の姿が一番素晴らしかった。

ちなみに「大山」の左側に映る二並びの山は、〔出雲風土記〕の伝える”神名火山”の一つで「茶臼山」だ。

上の画像は「田和山遺跡」の解説板を撮影したものだ。遺跡全体の地図や画像入りなので分かりやすい。

画像の遺跡地図にある三重環濠に囲まれた中央部に丘陵の最上部があり、その「山頂部ゾーン」(二つ下の画像に解説版)にある「9本柱遺構」を中心に、東南方面から「宍道湖」方面に向けて撮影した画像が下である。

冒頭で出雲地域にある”神名火山”の一山を紹介したが、「出雲風土記」には画像の前方に広がる「宍道湖」の周囲を守るかのように四つの”神名火山”(神の宿る山)として、東の「茶臼山」・正面の「朝日山」・西の「仏経山」・西北の「大舟山」が記されており、ここ「田和山」の山上部からはその全てを望むことができる。

この史跡「田和山遺跡」の丘陵地は、おそらく弥生時代において出雲王国の重要な祭祀場と位置付けられ、この山頂部には祭祀を斎行する神殿が存在したのであり、その痕跡が「9本柱」の遺構として残ったと思われる。

ここで”出雲口伝”を参考にすれば、弥生時代に起きた大きな闘争を経た後、〔東出雲王家〕の「富家」の差配により出雲王国の〔霊時(祭りの庭)〕を、宍道湖の東南にあって見晴らしの良い田和山の丘陵地に遷したということである。

この言わば古代の「田和山神殿」は、東方に見える秀麗な「大山」を強く意識して建造されたことが、良くわかる画像ということができよう。

この「9本柱遺構」が示す”9本柱”の型は山陰地方に多くあり、この型の9本柱に壁と屋根と床が付いて社殿に発展したものが、「大社造」(※1)の”本殿形式”(縦横3列9本の柱が田の字型に配され、本殿の中心に〔心の御柱〕がある形式)と類推できることから、「出雲大社」における”本殿形式”の大元ではないかと研究者の間で考えられているようだ。

(※1)「大社造」とは出雲大社の”本殿”を原型とする古い社殿の建築様式。

さてここで興味深いのは、この田和山に存在した古代出雲神殿(9本柱遺構)の向かう方位である。

実はこの「9本柱遺構」に関しては、かつて測量士による正確な調査が行われており、上の画像に映る9本柱の向かう方位が”真南から20度ほど東に振れた角度”になることが分かっている。

つまり、この”田和山神殿”の遺構(9つの柱穴)が示す方位は「シリウス方位」になっており、しかもその方位線を先に延ばすと”スサノオの伝説”でも聞こえた奥出雲の「 船通山(標高 1,142m)」を通るのである。

この「船通山」は、田和山の山上からは見えないのだが、古代より「伯耆国」と「出雲国」の国境にある重要な御山ということからも、この”古代神殿”が田和山に建造された背景に大きく「シリウス方位」があり、本来は天体観測や地文測量を行う起点となる建造物として、意図的かつ緻密な計画の元に創建された可能性があることを指摘しておきたい。

☆関連記事・・・ 「シリウス信仰」の痕跡

今回の出雲行脚における シリーズ(1) でも、神社や山に関連する配置から「シリウス方位」を確認した経緯を書いたが、ここ「田和山遺跡」でも確認できたことは”大きな成果”だと感じたところである。

☆関連記事・・・ 「神在月」に出雲行脚(1)

さて「田和山遺跡」を後にして次に向かったのは、出雲国二ノ宮「佐太神社」(松江市鹿島町)であった。(下に続く2枚の画像)

この「佐太神社」に参拝した日時は、令和6年11月25日の午後2時頃で、奇しくも当日は「神等去出神事」(※)が午後8時から斎行されるという当社における「神在祭」の最後となる祭典だったこともあり、上下の画像のように本殿が三殿からなる拝殿には近づけないよう結界が張られ、上の画像では左側手前(下の画像では右側手前)に映る”賽銭入れの施設”を兼ねた仮設の社務所が建てられていた。

(※)「神等去出(からさで)神事」とは当社では「神送り」ともいい、夜になると斎主が神籬(ひもろぎ)を捧げ、大勢の神官がこれに従って当社裏手の北西方位にある「神ノ目(かんのめ)山」に登って神送りをする儀式。かつては秋鹿の”神名火山”である「朝日山」(佐太神社の神体山)まで送ったといわれている。

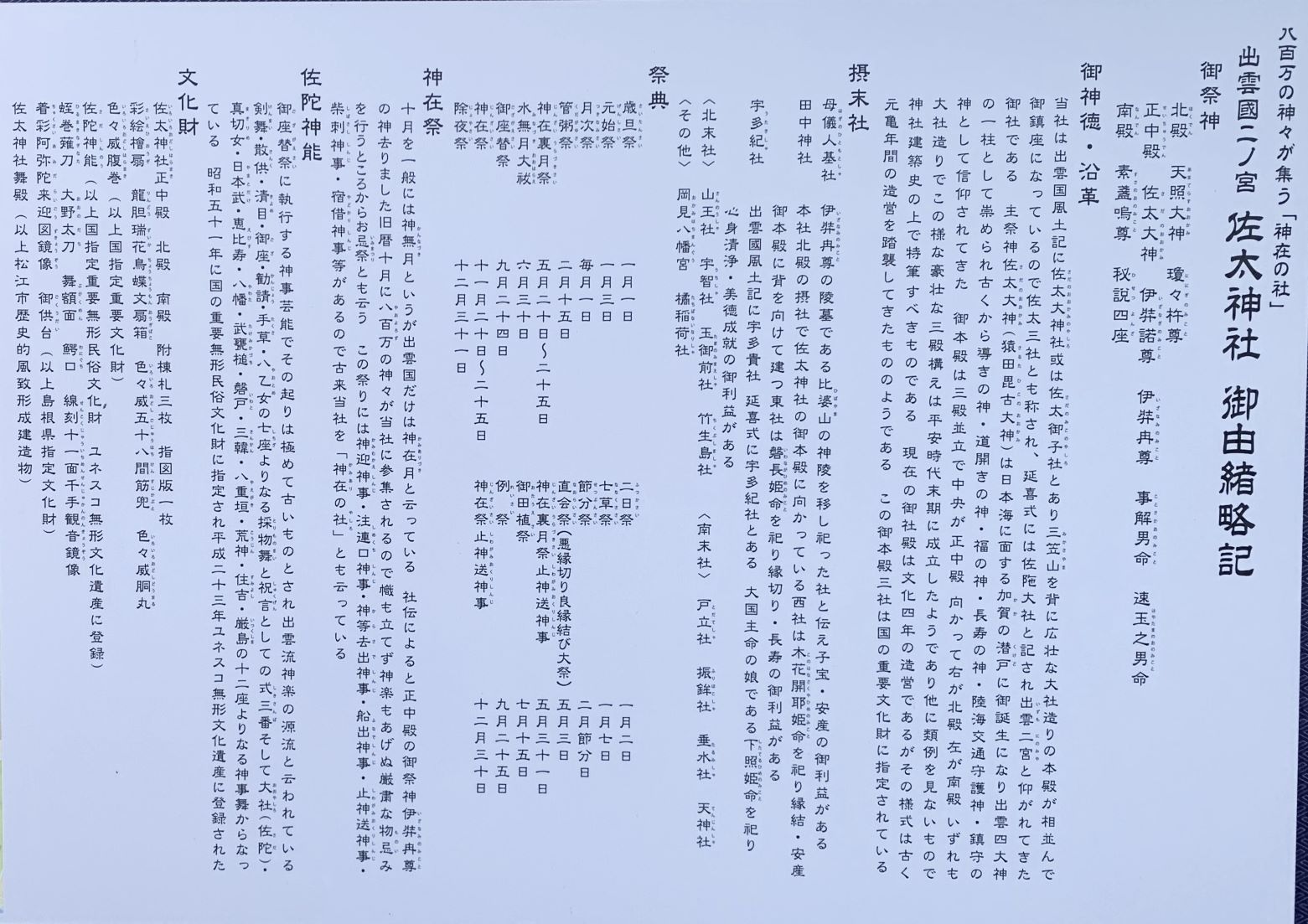

「佐太神社」は上の由来書きにあるように、主祭神の「

佐太大神

」をはじめ多くの神々が祀られている。

その祭祀された神々の中でも当社は、八百万の神々の母神である「伊弉冉(イザナミ)尊」の大元の社とされ、その背後の山に

「伊弉冉尊」の

陵墓を祀っていると伝えられてきた。また中世の頃に、古来より

「伊弉冉尊」の陵墓とされた「比婆山」の神陵を遷しお祀りしたとも伝わる。

あいにく当日は参拝を許されなかったが、これまで何度か当社の陵墓を訪れたことがある。その佇まいは深遠にして、おそらく当社社殿を創建する以前にあった古代祭祀の御神座ではないかと思われる。

この「ぜんざい」は、砂糖が日本に伝来する前から伝わる起源の味とされる。当社の「神在祭」にお供えされてきた小豆と餅を、神様がお帰りになる「神等去出」の日の朝、煮てからもう一度お供えしたものを「神在餅=ぜんざい」と言い、「神在(じんざい)」が「ぜんざい」の語源になったと伝わる。

古来の「ぜんざい」は薬膳の一種とされ、小豆と餅のみの素材のほのかな甘みを味わったそうで、私もその体に染み入る素朴でふくよかな味わいを、「 神等去出神事

」が斎行される祭日の夕刻に堪能することができ感慨一入であった。

(つづく)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024年12月08日 12時03分27秒

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

サイド自由欄

《 立体工作のご案内 》「綿棒」で立体を作ってみよう!

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

© Rakuten Group, Inc.