PR

X

2025年11月

2025年10月

2025年09月

2025年08月

2025年10月

2025年09月

2025年08月

2025年07月

2025年06月

2025年05月

2025年06月

2025年05月

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

テーマ: 塾の先生のページ(8375)

カテゴリ: カテゴリ未分類

高校生のお姉さんが小学生の妹さんのことを思って

そんな風に聞いてきました。

「じゃぁ、2つだけあるんだけど。。。

お父さんやお母さんに協力してもらって

次の連休とか10月のお休みとかに

京都か奈良の寺院に連れてってあげてほしいんだ。

法隆寺とか金閣寺とか

たくさんじゃなくて1か所でいいから。

大阪城でもいいし、姫路城でもいいし

近場なら、大仙古墳でもいいんだけど

これから歴史で習うであろう場所とか

地理でする淀川の河川敷でもいいから

行ったことある場所を習えば

そこから、興味って湧いてくるものだから。」

「もう一つは?」

「もう一つは、月に一回でいいから

一緒に図書館に行って

○○ちゃんが、本を借りてきてほしいんだ。

何か借りなさいとか本を読みなさいではなく

『図書館行くからついてきてくれる?』って。

で、『何か、一冊借りてみる?』

って、誘ってあげてほしい。

中学でも高校でも、そして大学でも

勉強って、話を聞いたり実習するけど

実はその大半は、本や文章から読み取ったり

そこからレポートや論文にまとめることだから

簡単な本から始めて、

本に親しんでることは大きな財産になるんだよ」

そんな話をすることができました。

学年によってもその状況によっても

違ってきたりはするんですが

「だって、本読まんもん。」 というお子さん

年々増えてるなぁと感じますし

応用力が育ってこないため

頑張ってるのに、なかなか伸びてこない

という現象も見かけたりもします。

下のコラムの

『ポイントになるのは小さいころから本に触れさせること』

その言葉を見つけて

昨日のやりとりの背中を押してもらったようでした。

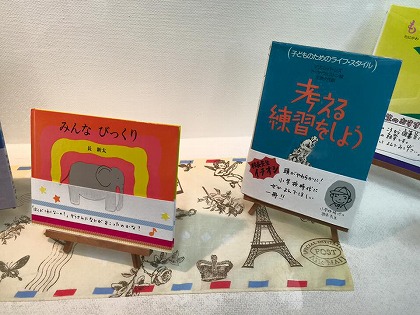

写真は、先日行った区民図書館の玄関にあった展示です。

いい本をチョイスしてますよね。。。

(コラムの抜粋です)

■ユダヤ人の家庭は本が溢れている

ユダヤ人の国際弁護士アンドリュー・J・サターさんの

『「与える」より「引き出す」!

ユダヤ式「天才」教育のレシピ』 という本を読んで

かなり以前から意識的に多くやっていました。

ユダヤ人は世界で1300万人とむちゃくちゃ少ないのに、

なぜ世界的に起業家やノーベル賞受賞者が多く、

世界の金融界やビジネス界を牛耳っていると

言われているほどに、天才が多いのか?

といったことがこの本には書かれています。

ポイントとなるのは、小さい頃から本に触れさせる環境だというのです。

とはいえ、本を強制的に読ませる必要や、

読むことを働きかける必要は全くなく、

とにかく家中に本を溢れさせておくだけ。

ただし、親自身も読書を楽しむことが大切だと書かれています。

■ユダヤ人は「頭」に投資する

歴史的に迫害を受けてきたユダヤ人は、

自分の頭こそが最も頼れるものだと信じており、そこに最も投資をする、

つまり教育への投資を非常に重視しています。

ただし、ここで面白いのは、それが決して詰め込み教育ではない、ということです。

日本で、「教育に投資をする」というと、

つい詰め込み教育を連想してしまいがちですが、彼らは違います。

彼らの教育は、「子どもの持っているものを引き出す」

ということに重きが置かれており、

Education(教育)の語源となったラテン語の「エデュカーレ」(引き出す)

ということを重視しているのです。

元来、Educationは「引き出す」という意味だったというのです。

一般的な教育は「与える・強制する・教える」ものだが、

ユダヤ式家庭教育は「子供の力を引き出す」ものである、ということです。

その「引き出す」方法として、家中に本を溢れさせておいて、

興味をもったことを、いつでもどこでも勝手に読めるようにしておく

あるいは何かあった時に、すぐに調べられるようにしておく。

家が図書館状態になっていることが、ユダヤ人に共通する家庭環境のようです。

また親が本を読む姿を見せる、というのも大きなポイントになるというのです。

■教えるのは「学ぶことは楽しい」ということだけ

ただし、こうした「引き出す」ことに重きを置いている教育方針の中で、

唯一教えることがある、と言います。

それは、 「一番大事なのは、学ぶのは楽しいことだと教えること」

だというのです。

一度、学ぶことは楽しい、と感じた子どもは

放っておいても好きなことを見つけて、

どんどんそこにのめり込むようになるのだ、ということです。

そうした世界に、一番手っ取り早く

身近に触れることができるのが本の世界なのです。

だからありとあらゆる本を、氾濫させておくのでしょう。

これがユダヤ人が歴史的に成功者が多い秘訣だというのです。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.