-

1

マーラー:交響曲第5番 cis

「My Way」 オケ動画に合わせての「おひとりさまおうち本番」、今回はマーラー5番の第2バイオリンに初挑戦。事前の譜読みにかなり時間がかかってしまったものの、本日ついに敢行。 以下、気が付いたことなど覚え書き。 五つの楽章はどれも楽曲としては凝ってるものの、全体の均衡がとれていなくて、いびつな構成という印象。基本的には嬰ハ短調ということになっているけれど、なんとなくニ長調が全体を支配しているっぽい。意外にも元気はつらつな箇所が多い。 3楽章(スケルツォ)が異様に長いし、4楽章はせっかくの美楽章なのにその余韻を味わう暇もないまま5楽章にアタッカ突入ってのにも驚く。てか、マーラーの交響曲らしく、いかにも「あちこちから断片を寄せ集めてつなげてみました」系。 この作品、確かに難曲だけれど、一番簡単なのはなんだかんだ言って4楽章アダージェット、Sehr langsam。あまりにテンポが遅すぎるという意味では合奏は難しいうえ、肝心のハープが意外にうざいので要注意。というのも、彼/彼女のやってることは三連符だったり八分音符だったりして決して安定した拍を提供してくれてはいない。常に強拍を鳴らしてくれてるとも限らず、よって下手にハープを聴くとかえって混乱する。指揮者だけを頼りにしたほうが上手く合いそう。 5楽章が最も楽しく弾ける。 他の楽章も基本的にはかっこよいし、難所(高速八分音符がひたすら続くとことか)もきちんと弾けたならば楽しいであろう名曲。 なお、1楽章(葬送行進曲)の真ん中ぐらいで、なぜかバイオリン譜だけ約15小節間、シャープ4つで書かれてる箇所がある。ほかの人々はフラット4つなのに。 二つの調性が同時進行してるということなのであれば珍しい。決して二重フーガとか多声混在お取込みちゅうというわけでもない。フラット七つ=シャープ5つとかの「同一調」ならわかるし、すぐに思いつく例ではドボルザーク弦楽五重奏変ホ長にそうゆう書き換えがある。でもシャープ4つとフラット4つは全然違う調だと思うので、この不思議な記譜については特筆すべき。 てか、これって、音楽理論的に深い意味があるというよりかは、一時的に調が変わるところを、旋律(バイオリン)以外の伴奏部までせっせと転調するのは面倒くさいということか。

Jun 11, 2021

閲覧総数 100

-

2

高音注意報 チェロ編

先日、メリケンカルテットを弾きました。 ドボルザークってば、チェロのパートをときどきト音記号で書くみたいです。 ややこしいことに、ここはそのままト音記号の実音で弾くわけぢゃなくて一オクターブ下げて弾きます。ってゆーか、ふつうの作曲家は、チェロに高音が出てくる場合はハ音記号(テナー記号)を使うはず。ドボ氏はちょっと変わった作曲家、と言えましょう。 チェロ譜に出てくるト音記号と言えば、去る五月にオケでベートーベンの合唱幻想曲とかいうのを弾いたときの話。あの曲には一瞬だけ首席の独奏による弦楽四重奏の部分があるのですが、チェロはト音記号で書かれてます。 これをもし実音で弾くとなると、ビオラやセカンドよりも高音になってしまうし、かと言ってドボルザーク流にオクターブ下げることを前提にするってのはベト氏らしくない。いずれにせよ不自然、不可解。指揮者とチェロ首席氏と野次馬連中(←ワタクシ)らで大論争になりました。 ま、ヘ音記号、ハ音記号、ト音記号の三つ全てを自在に読めなきゃチェロ弾きは勤まらないってことなのでしょう。ご苦労さまです。<追記> 僕なんて、けっこう長いことビオラを弾いてるけれど、いまだにハ音記号(アルト記号)には慣れません……。 筆者近影 ←最近気に入って着てるTシャツ(笑)

Jul 24, 2010

閲覧総数 2108

-

3

英語で何て言うの? - 四分音符

アメリカに来て何年もたつのに、いまだに自分の英語力に自信が持てずに苦労しています。演奏活動もしかり、周りのみんなが話す音楽用語が聞き取れなかったり、自分が表現したい音楽を英語で言い表せなかったり、本当にもどかしいのです。 それでも、なんとなく主な用語はだいたい覚えてきたかなと思った頃、 しばらくイギリスに滞在することになり、いくつかロンドンのオーケストラや室内楽の団体で演奏させてもらう機会に恵まれました。 そしたら、イギリス英語とアメリカ英語では、基本的な音楽用語が全く違うのです! これまでも普段の暮らしのなかで英米間の表現や単語の違いにはかなり困惑しておりましたが、今回ばかりは絶句。大西洋の溝は予想以上に深いのであります。 オケの練習で指揮者の言ってることが全く理解できない。かと言ってオケのみんなの前で「マエストロ、もう一度言ってください」なんて発言する勇気はないワタシ(=典型的なニッポン人)。参りました。 たまたま知り合ったロンドン在住の日本人ピアニストTさん(超お上手)のご自宅を訪ねた際、いろいろと教えていただいたので、忘れないうちにここに記しておきます。(全てはTさんのおかげです。)全音符: whole note(米)、semi-breve(英)2分音符: half note(米)、minim(英)4分音符: quarter note(米)、crotchet(英)8分音符: eighth note(米)、quaver(英)16分音符:sixteenth note(米)、semi quaver(英)32分音符: thirty-second note(米)、demi-semi quaver(英)64分音符: sixty-fourth note(米)、hemi-demi-semi quaver(英) 音の長さが一瞬しかない64分音符のことを「ヘミデミセミくえーばー」などと長ったらしい呼び方するなんて、英国人特有のブラックユーモアとしか思えません。じゃぁ、128分音符のことは何て言うんですか。休符は? アメリカ式や日本式のほうがずっと応用がきくのは明らかです。ちなみにカナダやオーストラリアとかはどっちの英語に倣っているのでしょうか。ドイツ語とかイタリア語とかはどうなってるんでしょう。知りたいような、知らないで済ませておきたいような。 他にも音楽関係の単語で英米で異なる例をいろいろ発見しました。例えば、イギリスでは、コンサートマスターとは言わずに「リーダー」と言うのです。全然貫禄なさそう! イギリスは大好きな国だし、彼らの英語を茶化す気など毛頭ありませんが、個人的にはアメリカ式を採用させていただくことにいたします。悪しからずご了承願います。

Feb 16, 2006

閲覧総数 2816

-

4

完走の感想:マラソン(4時間45分47秒)

今日はマラソン大会に出場し、42キロメートル走りました。天気は曇り。気温は走り始めは摂氏4度。寒かったけれども、走り終えるころには11度ぐらいまで上がるだろうとのことで、結局は半袖短パンで。 体調も完璧だったし、このうえない好条件で参戦したわけなのだけど、結果は全然ダメダメで自己最悪の4時間46分。あらかじめ周りには豪語してたこともあり、この結果は恥ずかしすぎてマラヲタ仲間には決して言えない記録。 もともとの戦略としては、去年と同様、20マイル(約32キロメートル)地点まではなんとかいい感じで走り続け、そこからは多少は歩いてでもいいと思っておりました。実際その通りだったのですが、歩いた時間が長すぎた。また走りだそうと思っても脚が棒のようになってて苦戦。 参加者296人ちゅう222位、おじさんおじいさん部門(40歳以上男子)では93人ちゅう73位でした。ビミョーな成績。悔しい。 でも懲りずにまた来年も走ってみようと思ってます。 以下は過去の成績。<マラソン(42キロメートル)> 2024年11月 4時間45分47秒 1マイルあたり平均10分55秒 2023年11月 4時間29分49秒 1マイルあたり平均10分18秒 2015年09月 4時間20分44秒 2014月09月 4時間19分53秒<半マラソン(21キロメートル)> 2024年10月 2時間03分16秒 1マイルあたり平均9分24秒 2023年10月 1時間58分36秒 1マイルあたり平均9分03秒 2023年04月 2時間04分27秒 1マイルあたり平均9分30秒 2022年04月 1時間58分43秒 1マイルあたり平均9分03秒 2019年04月 1時間58分19秒 2018年10月 2時間05分20秒 2018年04月 2時間02分52秒 2018年04月 2時間02分55秒 2017年10月 1時間54分03秒 2017年04月 2時間02分06秒 2016年10月 1時間55分18秒 2016年04月 1時間53分15秒 2015年10月 1時間48分23秒 2015年05月 2時間04分07秒 2014年10月 1時間53分10秒 2014年04月 1時間57分44秒<10キロメートル> 2023年09月 53分32秒 1マイルあたり平均8分38秒 2023年02月 51分47秒 1マイルあたり平均8分20秒 2021年10月 51分08秒 1マイルあたり平均8分13秒 2021年08月 55分30秒 2019年10月 51分32秒<4マイル(6.4キロメートル)> 2022年04月 33分00秒 1マイルあたり平均8分15秒<5キロメートル> 2024年10月 24分38秒 1マイルあたり平均7分55秒 2024年09月 27分05秒 1マイルあたり平均8分43秒 2024年07月 26分36秒 1マイルあたり平均8分34秒 2023年10月 25分46秒 1マイルあたり平均8分18秒 2023年08月 26分16秒 1マイルあたり平均8分28秒 2023年07月 26分52秒 1マイルあたり平均8分39秒 2023年05月 26分10秒 1マイルあたり平均8分26秒 2022年10月 24分31秒 1マイルあたり平均7分52秒 2022年09月 25分19秒 1マイルあたり平均8分09秒 2022年08月 25分36秒 1マイルあたり平均8分15秒 2022年07月 26分01秒 1マイルあたり平均8分23秒 2022年06月 26分55秒 1マイルあたり平均8分40秒 2021年08月 26分13秒 2021年06月 25分08秒 2021年05月 26分16秒 2019年10月 24分59秒 2018年10月 24分23秒 2017年10月 24分10秒 2016年10月 23分29秒 2015年09月 24分56秒

Nov 10, 2024

閲覧総数 105

-

5

LvB って何? - 作曲家の呼び方について

. 音楽に国境はない。……それは事実かもしれないけれど、やはり、ちょっとした用語の意味が英語ではわからずに困ることは依然としてあります。しかも、単語を省略されたりするとなおさら混乱するのです。 携帯電話宛てに送られてくる短文のテキストメッセージとかがいい例。How about an LvB's 4tet this Sat? (今度の土曜、ベートーベンの四重奏やらない?) 作曲家の名前を、頭文字をとって JSB、WAM、JB(バッハ、モーツァルト、ブラームス)という人はたまにいますが、やはりベートーベンを略す人が一番多いようです。 長い名前を略そうとするのは万国共通の傾向でしょう。P. チャイコフスキーは Tchaik、D. ショスタコービチは Shosti または DSCH。←後者にはCが入る 英語圏のことしか存じませんが、特筆すべきはラフマニノフ。基本的には Rach(ラック)と略されますが、ときどき語尾に s をつけて、Rachs となることもあるようです。どっから s が出てくるのかはわからないけど、なんかイギリス英語的な感じがします。 ちなみに、Rach2(ラックツー)とは彼のピアノ協奏曲か交響曲の2番を指します。あるいは単に The Rach と呼んだり。 というわけで、好きな作曲家は誰かと訊かれたら、すかさず「バッハとラフマニノフ Bach & Rach(バック&ラック)」と答えましょう。脚韻を踏んでいるので、知的な印象を残せること間違いなし! Brahms、Bruckner、Britten や、Schumann や Schubert というように頭韻を踏んで喜んでるようではまだまだ甘いのであります。 間違っても、発音が難しい作曲家名を口にして墓穴を掘ってはいけません。例えばシベリウス Sibelius。強拍(アクセント)の位置に気をつけないと、なかなか通じないのです。「ベ」を強く発音する。ドビュッシー Debussy は最後のスィーを強調する感じ。 英語圏の人がリヒャルト・シュトラウスをリチャード・ストラウスと呼ぶのは良しとして、リッキー・ストラウスとかジョニー・ストラウス(ヨハン・シュトラウスのこと)とか言う人もいます。 ドボルザークも同様、単純に Dvorak ドボラックと英語読みするならまだしも、大胆にもトニーと呼んじゃうツワモノも存在します。彼の名前 Antonin を勝手にニックネームで呼んでるわけです。 さて、最後に、作曲家名ではありませんが、自分にとっての「英語で発音しにくい人名」の第1位を発表させていただくと、モーツァルトの作品を編んだケッヘルさん。どうやら英語読みではコーシェルと発音する人が多いようです。

Jan 15, 2007

閲覧総数 3729

-

6

映画:偽りなき者 Jagten/The Hunt(2012年デンマーク)

「嵐を呼ぶ園児」(評価:★★★★★ 満点五つ星) このたび外国語映画賞のオスカー候補になってるとのことで、慌てて借りた。日本でも公開済み。http://itsuwarinaki-movie.com/<あらすじ> デンマークの田舎町。幼稚園で働く男性が、ある女児の被害妄想発言により、ヘンタイ扱いされる。男は潔癖を証明しようとするが誰も信じてくれず、幼稚園には出入り禁止となり、町の人びとからも嫌がらせを受ける。<感想> 破廉恥呼ばわりされる主役も名演だったけれども、無垢なふりして爆弾発言をぶっ放す女児役の役者も大健闘。結果的に周りの大人たちは彼女の言うことのほうを信じてしまうわけで、それぐらい説得力のある純情少女ぶりが演じられている。 決してわかりやすい演出をしてくれてるわけではないので観てて疲れる。いろいろ解釈しながら観なきゃいけないけれど、こうゆう映画、個人的には好きなので満点とする。 ただ、オスカーを受賞するかどうかは謎。苦手な人からはとことん嫌われそうだし。 ところで、デンマークって、なにげに良質の映画が次々と制作されてるような印象がある。今後も注目していきたいと思った次第。<似たような映画> それでもボクはやってない

Feb 20, 2014

閲覧総数 98

-

7

フォーレ: ピアノ四重奏曲 c Op15

「日曜の昼下がり」 ワークショップ後半の受講曲はフォーレ。エリカ(ピアノ)、スザンヌ(ビオラ)、そしてトーマス(チェロ)と一緒に弾きました。 僕は前半のメンデルスゾーンで既に燃えつきてしまったので(文字通り con fuoco)、おフランスものに立ち向かう気力があまり残っていませんでした。 それに僕はもともとフォーレの作品をほとんど知らなくて、このカルテットもピアノ奏者がやたらと弾きたがる曲という印象しかなく、事実、今回もエリカの強い要望により選曲されました。かつて別のグループでこの曲に挑戦したことがありますが、弦の三人がユニゾンで弾くのが多すぎるのと、フレーズの捉え方がわかりにくくて、あまり好きではなかったのです。この編成だったら、いい曲がほかにも山ほどあると思ってました。 そしたら今日の練習でこの曲に対する考えが180度変わりました。これは実はとんでもない名曲であります! この曲が大好きと言うスザンヌとトーマスは、ここぞとばかりに情熱的に弾いてきます。となるとこっちも釣られて、自然と乗ってくるのです。完璧に書かれているピアノパートを生かすも殺すも弦の三人次第。そういう醍醐味を意識しながら弾くと全然違う曲に思えてきました。 寄せては返す波というか、伸びては縮むゴムというか(?)、すごく効果的にできてる曲。何拍子かわからなくなる部分とかもよろしい。ちなみに、ちょっとけだるい3楽章にいたっては、イタリアのタビアーニ兄弟が監督した映画「太陽は夜も輝く」の音楽に似ていると思いました(って超マニアック?)。 解釈次第でいろんな弾き方ができる曲とは、まさにこういう曲のことでしょう。そのためには、弦の三人がきちんと弾き方を統一して曲想を合わせなければいけません。 スザンヌが言ってましたが、「今日のような穏やかな日曜の昼下がりに、気の合う仲間とワイワイ言いながら合わせるのに最適な曲」というのは言い得て妙。

Mar 5, 2006

閲覧総数 27

-

8

映画:アメリカン・ファクトリー American Factory 美國工廠(2019年アメリカ)

「ガラスの天井」(評価 ★★★★★ 満点五つ星) アメリカのオハイオ州の自動車工場跡地に進出した中国企業Fuyao(福耀)とそこで働く労働者の悲喜こもごもを描いたドキュメンタリー。アカデミー賞候補作。 どうやらこの映画、オバマ前大統領夫妻が出資しただか制作に関与したらしい。 <感想> とっても良かったので五つ星。アメリカ人にも中国人にも、そしてやはり(かつての?)モノづくり大国である日本の方々にも観ていただきたい作品。 あくまで中立的に描こうとしてるのがわかる。アメリカ対中国、さらには雇用側と被雇用側といった、どちらか一方の視点に偏りすぎることなく撮影していくという手法は非常に好感が持てた。 アメ車が売れまくってた旧き良き前世紀をご存じのオハイオの地元民はさすがに戸惑っていらっしゃる。英語をしゃべらないガイジン(中国人)上司のもとで安月給で働くなんて、白人としての誇りが傷つくに違いなく。しかし、いざ中国本社を訪ねてみると、効率の良さや品質の高さに感嘆せざるを得ず、また現地従業員が文句を言わずに黙々と長時間労働している姿も目の当たりにする。朝礼の点呼とか社歌とかも、アメリカ人にとってはかなり新鮮に映る。 実際、この中国工場視察の場面はどこをとっても見応えがあった。体格のよろしい白人さんが、与えられた安全用作業着が小さすぎて着られないとか、宴会の余興で、アメリカ人を代表してみんなで西洋系大衆歌謡の定番?「YMCA」を歌って踊る場面とか。文化交流は時に微笑ましく時に痛々しい。 興味深いことに、このFuyaoという会社は、自動車用ガラスを作ってる中国の会社であり、つまり、オハイオの労働者がかつて務めていたアメリカの巨大自動車会社にとっては、いち部品業者。よって、皮肉にも、中国系の会社で低賃金で長時間働くことで、最終的にアメリカ経済に貢献しているアメリカ人労働者たち。一周まわって自ら体験することになる。

Jan 19, 2020

閲覧総数 170

-

9

映画:ザ・シークレット、デア・トゥー・ドリーム The Secret: Dare to Dream(2020年アメリカ)

「不要不急のご外出」(評価 ★★★☆☆ 三つ星) 夫に先立たれた女性が主人公。三人の子どもと一緒に慎ましく暮らしていて、あるとき転機が訪れる。https://ja.wikipedia.org/wiki/ザ・シークレット:_デア・トゥー・ドリーム あんまり評価されてない映画であることは存じてはいたものの、なぜ観てみようかと思ったかというと、ぼくはケイティ・ホウムズさんご出演作品をじっくり観たことなかったし、それに舞台がニューオーリンズとのことだったから。街の中心部とか郊外とか湖とかミシシッピ川とかがどのように撮られてるのか気になったりもして。 実際、イマイチ。映画としてのアラが目立つ。原作は「前向き思考」を説く自己啓発本だかで、意識高い系さんたちから大絶賛とのこと。確かに面白そうな本みたいなので、つまるところこの映画は脚色に失敗したということか。無理に恋愛映画とか家族愛映画にしようとしたのが裏目に出てる。 てか、ハリケーンが迫ってるというのに平気で外出したり、あんな場所でこんなことが起こったり、とにかく非現実的なことばかり。ディズニーのアニメ映画とかにしたほうが、細かいとこはごまかせるしもっと売れたのではないか。 日本語圏市場でも配信されてるけど、こうゆう映画こそ、原題をカタカナのまま表記するのではなく、こってりとした日本語で邦題をつけるべきと思う。題名を工夫すればより多くの人に観てもらえる可能性を秘めてる作品。でも、そうなると日本の配給会社ってすぐに「ニューオーリンズの奇跡」みたい題をつけちゃうので、それはそれでビミョー。

Jan 28, 2021

閲覧総数 572

-

10

ドボルザーク:交響曲第7番 d

「なかのひと」 この一年半、ぼくはみんなとオーケストラで一緒に弾く機会が全くない状態が続いており寂しい思いをしておりましたが、いよいよ今秋以降の演奏会の出演がちらほら決まってきました。楽しみ楽しみ。 それまでは、おうちで動画に合わせて独りオケごっこを継続してオケで弾く感覚を忘れないようにしたいものです。 今回はドボルザーク7番をば。 ぼくは実はずーっと前にこの曲をコンサートマスターとして演奏したことがあり、しかしあまりに難曲だったのでトラウマ(心的外傷)となり、以降封印。いまだに第一バイオリンの譜面は見るのもイヤだし聴くのすらイヤ。でもさすがに大人げないので今回は第二バイオリンで弾いてみました。 感想としては、時を経ても相変わらず難曲。8分の6拍子、4分の6拍子とかでヘミオラ続出。 セカンドはセカンドなりの難所がいっぱい。音域的にもリズム的にも強引。ファーストのオクターブ下とかいうのならまだしも、独特なことをやってるとこも多い。ビオラと一緒というわけでもなかったり。 ボーっと聴いてる人には絶対気づかないような裏メロや裏リズムをせっせと弾いてる。報われないような地味な動き。 ドボルザークはときどきセンター(内声)にクセのあることやらせるけれど、この曲は特にその傾向が顕著。彼の交響曲のセカンドは8番も9番「新世界」も弾いたことがあるけれど、ここまでは難しくなく、とぉーっても楽しく弾けた記憶しかないというのに。 あるいは、彼は経験を重ねていくうちどんどん作曲法がこなれていき、円熟味が増して無謀度が抑えられていったということか。 なお、ぼくが大好きなのは第三楽章。新世界の第三楽章に並ぶ名曲(奏者目線で)。

Jul 24, 2021

閲覧総数 272

-

11

テレビ/配信:テッド・ラッソ 破天荒コーチがゆく Ted Lasso(2020-2023年イギリス/アメリカ)

「おじさん構文」(評価 ★★★★★ 満点五つ星) サッカー業界を舞台にした物語。 このたび第三期全十二話を観終えたのでその感想を。どうやら今季が最後、完結編らしい。 第一期と第二期を観たときの感想は ここ 。 素晴らしかった。今回も見応えがあった。 サッカー好きイギリス好きな人はいちいち「あるある」を楽しめるし、アメリカ的なお笑い感覚(例えば、わかる人だけがわかる言及で笑いをとりつつ、深追いせずさくさく強引進行)に抵抗ない人なら問題なく観られるはず。 音楽の使い方も上手い。かなり厳選された曲が使われている。 登場人物のキャラ設定、配役も秀逸。 とにかく脚本が冴えてる。 第一期、第二期に比べて脇キャラの話をさらに膨らませている。ガイジン差別、同性愛者差別などにも触れ、さらに舞台をアムステルダムにする回があったり、サッカーに興味なくて大丈夫。かと言って展開がとっちらかってるという印象はない。全体的に温かい目線で物語は進んでいく。 主人公(ということに一応なっている)テッドラッソ監督の「愛され度」の高さが直接的間接的にこの作品の軸となっている。チャラ男に見せかけて実はいい人。 実際にもしこのテッドさんみたいなおじさんが、あんな素っ頓狂で独りよがりな台詞を現実社会でべらべらしゃべったら、間違いなく周りはドン引きするだろうけど、主演ジェイソン・サデイキスさんの演技の加減具合なのかなんなのか、どうしても憎めない。決して単なる変人扱いはできないキャラに仕上がってるのはお見事。あざとさがない。 そもそも、なぜテッドさんが万人から愛されうるのか、誰か真面目に考察してほしい。好かれるおじさんと嫌われるおじさんが実は紙一重ってのは何とも不思議な現象。れっきとしたおじさんの一人としてもぼく自身そのコツを知っておきたいよーな、いや、そこまで別に気合い入れて周りから好かれようと努めるのも痛々しいか。 架空のサッカー団体の話とは言え、実在の団体や個人も登場するので娯楽性が高められている。なお、「マンチェスターシティと対戦するの巻」(第十一話)は特に気に入った。ジェイミー選手がマンチェスター出身という設定にも唸ったし、ペップ・グアルディーラ様ご本人が監督役で出演なさってて感動。ぼく自身ここ数年マンシティを応援してるというのもあって(先週末の偉業にまだ興奮冷めやらない状態)、この回は神回。 お騒がせキャラのネイトがいきなりバイオリン弾き出す場面もあってギャフンっ。しかもなかなかお上手(アルボペルトさん作の楽曲らしい)。そんな驚きの演出にも楽しませてもらった。 この作品、今期で完結ということで、もう観られなくなるのは悲しい。

Jun 11, 2023

閲覧総数 188

-

12

映画/ドキュメンタリー:セルティック・ソウル Celtic Soul(2016年カナダ)

「我が世誰ぞ、常ならむ」(評価 ★★★★☆ 四つ星) 紀行ものを鑑賞。 カナダの俳優が、同じサッカー好きでアイルランド系の友人とともにスコットランドのセルティック・フットボール・クラブを訪ねる。(なお、その前にアイルランドにも寄り、何百年も前の自分の祖先の軌跡を追う。) ちなみにぼくの理解では、Celtic は「ケルティック」と発音する英語話者が圧倒的に多いと思ってたのだけど、このフットボールクラブは「セルティック」と呼ばれてて、それもあってずーっと気になってた団体。 サッカー好きな人やケルト文化が好きな人なら楽しめるだろうし、そうでない方にも勧められる。とにかく風景が美しいし、異国情緒に溢れてる。 カナダと同様、ケルト地域では今でも昔から変わらない大自然、小自然が身近に見られる。変わっていくのは人間だけ。 移民としてカナダやアメリカに渡ってきたアイルランド系の子孫にとっても興味深く観られるはず。映画前半では、自分のご先祖さまのこと探っているうちに、決してインターネット上では見つからない情報が現地で続々と見つかったりもして、ご本人は感慨もひとしお。 基本的にほのぼの路線で取材は進む。サッカーと宗教の意外な関係も紹介される。 フツーの観光旅行ではなく、こうゆう(その人にとっての)聖地を訪ねるのもいい。

Feb 7, 2021

閲覧総数 223

-

-

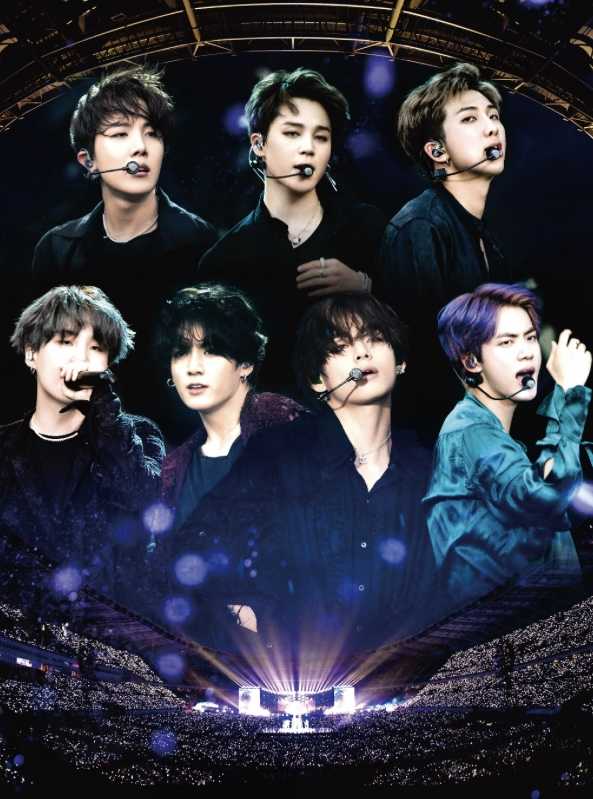

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…

- (2025-11-21 18:37:01)

-

-

-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…

- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…

- (2024-08-17 21:14:58)

-

-

-

- ラテンキューバン音楽

- 長野県佐久市コスモホールでのコンサ…

- (2025-10-16 12:29:53)

-