PR

Keyword Search

Freepage List

Calendar

原子力の恐怖をご堪能ください。

何でこんな題名にしたのか自分でも分からん・・・

でも、政府や電力会社のプレス発表を聞いていると、そう暗示しているのでは

ないかと思ってしまうほど、明瞭な説明がされていない気がします。

とても残念です。

政府や企業は100%問題ないと確認できるまでは、「問題ありません」と

言いませんし、社会的な責任から憶測では言えないのだと分かります。

でも、また逆も然りで、手遅れになる見込みが濃厚でも、完全に手遅れの

段階になるまで、「手遅れです」と言わないのものです。

ところで、ここで少し原子力発電の話を書いてみたいと思います。

今回の地震でトラブルが起きている原発は東京電力が福島県に建設した

・ 福島第一原子力発電所

・ 福島第二原子力発電所

の2箇所のようです。

「水を原子炉に注水」というキーワードをテレビでよく聞くと思いますが

そのあたりを含めて少し書きたいと思います。

そもそも水はなぜ必要かイメージしにくいかもしれませんが、水が必要な理由は

大きく2つあります。

簡単にいうと・・・

理由(1)

【核分裂反応で生じる熱を用いて蒸気をつくり、蒸気タービンを回すため】

熱を発生させてもタービンを回せなければ、電気はつくれません。

そのため、熱エネルギーを運動エネルギーに変換する上で蒸気、すなわち

もととなる水が必要です。冷却水として活躍する訳です。

理由(2)

【減速材として機能し、核分裂反応を制御するため】

核燃料であるウランのウラン235原子に中性子を当てると、

ストロンチウムとキセノンに核分裂しエネルギーを放出すると共に、

中性子2個が放出されます。

この中性子が他のウラン235に当たることで、核分裂の連鎖反応が起きますが

この中性子(高速中性子)をそのままウランに当てても核分裂反応は起きません。

放出された中性子は、「減速材」というものを用いてエネルギーの低い「熱中性子」に

変えてあげないと、核分裂反応を起こせないのです。この減速材に水(軽水H 2 O)を

用いているから、水が必要不可欠なのです。

今回のように原子炉が停止している(=臨界状態ではない)状況では、冷却水としての

機能だけになるので、減速材の話は割愛したいと思います。

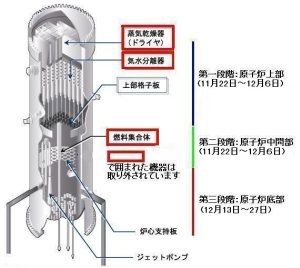

今回は地震による大きな揺れをセンサーが感知して、原子炉が緊急停止(スクラム)

したようです。

緊急停止する場合は直ちに発電機を解列すると同時に

制御棒(核分裂の連鎖反応を断切るために、中性子を吸収させるモノ)を

炉心内に全て挿入することで、核分裂を止めます。

核分裂が止まれば 「熱」 はもう発生しないのではないの?

と思われるかもしれませんが、実はしばらく熱が出続けます。

原子炉は停止した後にも「崩壊熱」というものが発生しますので

数日は冷やし続けなければなりません。

核分裂反応で発生した核分裂生成物は、原子核が不安定な状態であり、

自らα線やβ線など放射線を放出しながら、安定な状態へと戻ろうとしますが

その際にこの「崩壊熱」が発生してしまいます。

原子炉の設計において、原子炉停止後も崩壊熱を除去し、燃料の溶融を防止

するための停止時冷却系を備えることが大前提であり、万一に停電しても

非常用発電機を使用して、冷却水を炉心に注水できますし、

非常用炉心冷却系(ECCS)を備えています。

しかし、今回は地震の影響で非常用発電機が使用できないか、ポンプが

故障して炉心冷却ができなくて問題になっているようです。

そのため、電源車や仮設ポンプを手配して、何とか炉心へ注水して

炉心冷却しようとしているようですが、注水が追いつかず、炉心の一部が

水面からむき出しになってしまっている状況のようです。

専門家がもっとも懸念しているのは核燃料が燃料棒をはじめ

燃料集合体もろとも溶融すること。

特に燃料ペレットと呼ばれる核燃料を細長く固めたものを包む

被覆管(ジルカロイ合金)の酸化作用から軽水の酸素O 2 と結合し

水素ガスを発生させて爆発を誘引する事、および溶融物が

原子炉圧力容器をも溶融し、容器自体に穴が開くことで

根本的に原子炉を破壊し、水蒸気爆発を誘引することで

絶望的な放射能漏れが生じる事などの危険が想定されるのです。

原子力保安院の方が記者会見で少々興奮状態にあるのは

その為かもしれません。

東京電力が使用している原子炉は「沸騰水型軽水炉(BWR)」という種類で

「加圧水型軽水炉(PWR)」のように一次冷却系と二次冷却系と分かれていません。

つまり圧力容器に出入りする放射能をもつ冷却水が直接タービンまで

行って循環してますので、「蒸気漏れ = 放射能漏れ」に直結することになります。

また、沸騰水型は蒸気圧が低いため、圧力容器も蒸気配管も加圧水型と違って

薄いつくりであり、異常な蒸気圧に対してどの程度耐力があるかが気になります。

なお、万一、冷却材が喪失しても炉心部が露出しないよう冠水能力を増強した

もので、「改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)」というものが1970年代から研究されて

おり、東京電力では1996年 柏崎刈羽6号機に初めて適用されてますが、

今回の福島第一・第二原発は古いBWRです。

なお、余談ですが、東京電力のWebで原発の運転状況や放射線計測値を

確認することができます。

これをみると原発が殆ど止まっているので、電力が足りなくなるのが

納得できます。定期点検中なのは痛いですね。