全205件 (205件中 1-50件目)

-

北朝鮮 木造船の漂流

北朝鮮から小型の木造漁船が流れてきたようです。どんぶらこ。 さて、北朝鮮の船というと「不審船事件」を思い出してしまいますが、今回は単なる漁船の漂流でしょうか、それとも工作船なのでしょうか? もし、漁民が出漁中に遭難したならば、不自然な点があります。(1)冬のおおしけになる時期に、小型木造船で漁にでるものか??ニュースでも言っているように、この時期にこんな船で出漁するのは自殺行為も甚だしく、漁以外に本当の目的があったのではないかと思ってしまいます。 (2)こんな小型の木造船が、このおおしけの日本海を転覆せずに渡ってこられるか?冬の日本海は強い北からの暴風と、高い波が特徴。1970年代からこれまでに日本に侵入しようとした工作員の遺体が海岸に打ち上げられた事件が何度も発生しており、日本に浸透する目的で準備してきた船でも沈没するなどして遭難しているのが実際。北朝鮮の工作船の場合は日本の20~30キロ沖合いまでは工作母船で来て、そこから日本沿岸までは工作子船(木造・漁船に偽装したもの)で接近して日本浸透を図るのが昔からの方法らしい。今回の船が工作船と仮定すると、今回も近海までは母船で来たのではないか? (3)北朝鮮に帰りたがっていること。もし、幸か不幸か、出漁中に日本に来てしまった場合、願ってもいないチャンスとして韓国や第3国への亡命を希望してもおかしくないはず。もし本心で北朝鮮へ帰国したいと願っているとするなら、可能性は二つ。祖国に残してきた親族が心配。もしくは教育を受けた工作員だからそもそも亡命意思が無い。・・・などでしょうか? でも、これまでに不審船が日本周辺に現れたのは、少々時期は違えど、12月や3月など、比較的に日本海が荒れる時期であったことから、北朝鮮の工作組織は荒天だろうが、波が高かろうが、そんな事に躊躇する事がないようです。そうなると、今回の不審船は「もしや工作船?」と考えてしまうのです。 ちなみに、北朝鮮の工作員にとっては日本浸透は朝飯前で木造の小型船を用いて、比較的に軽い装備で来るそうですが、韓国に浸透する場合は勝手が違うらしく、銃器で武装して、おまけに高速半潜水艇などを用いて、命がけで浸透するらしいです。

2012.01.06

コメント(0)

-

九州電力 再びマンホール爆発?

ニュースを見て驚きました。TBSニュースより「 4日未明、福岡県粕屋町の道路の地下で高圧の送電線が何らかの原因で爆発し、重さ100キロある地上のマンホールのふたが吹き飛びました。幸いけが人はいませんでした。 4日午前2時10分ごろ、福岡県粕屋町仲原の町道の地下で爆発が起き、重さおよそ100キロあるマンホールのふたが2枚吹き飛んだうえ、周囲のアスファルトが4メートル四方にわたってはがれました。 道路の地下4メートルには22万ボルトの送電線が走っていて、爆発によってケーブルをくるむ絶縁用の油に火が付いて燃え上がったため、消防が1時間40分かけて消し止めました。 幸いけが人はおらず、爆発の直後に現場を通過した車が前輪をパンクさせた程度でした。九州電力はなぜ送電線が爆発したのか、原因を詳しく調べています。(04日11:03)」残念です。2年前にもマンホールが爆発して、その後、事故対策をしていたはずなのに・・・。九州電力に於いてOFケーブルの爆発が相次いでいるとなると何かケーブル布設方法に技術的な問題があるのかも知れません。

2011.12.04

コメント(0)

-

左手の相性 (ギター)

左手の相性。タイトルだけでは??ですが、これはギターの話。 ギターを弾くとき、左手(指板を押さえる手)で弦を押さえますが指の形などにはある程度の適正などあるらしいです。自分でもやっていて、「向いていないな」と感じることが多く右手のフィンガーリングやストロークで苦労する事は少なくても左手のほうは苦労しっぱなしで、おまけにボロボロ。 手の相性。色々と考えを巡らせると・・・ギタリスト セゴビアの手を見ると、手の平は厚く、指は太く頑丈そうに見えるのでやはり頑丈な手のほうがしっかり押弦できるのか?でも、あまり太い指では隣の弦に指が当たって、繊細な指使いができないのでは・・・村治佳織さんのような華奢にも見える細長い指でも、素晴らしい演奏ができる人もいる。う~ん、結局、どんな手でも上手く使える人なら、ギターを上手く奏でられるということか? 私は素人なので玄人的なことはわかりませんが・・・私の場合は弦を押さえようとすると、指で弦を十分に押さえる前に爪の先端が指板に当たってしまい、力が弦に上手く伝わらない事がネック(ギターのネックだけに・・・)になっています。特に小指は、爪をギリギリまで削っても、爪のほうが指先の腹より出ており、指板に対してまっすぐに押せません。小指だけは指のやや側面で押さえている為、いつも斜めになってしまいます。この側面だけは爪に邪魔されず押さえられるんです。なので、人の手を見たとき、爪の先端がフラットになっているといつも羨ましく思います。 「こんな押弦ではダメなんだろうな」と思いつつも、何か具体的な方法に言及している本は無いかと探したところ、手の使い方について、少し考察している本を見かけました。「The Classical Guitarist's Technique Handbook」Scott Tennant(著)によれば、「左手の小指は指先の右側(外側)を使う」と掛かれており、やはりどんな人でも、少し外側にならざるを得ないのかな?と思えて、少しだけ安心しました。本によれば 「加える力、労力の無駄をなくし、最も都合のよい押さえ方をする」のが重要だそうです。 なるほど、「自分の手にあったやり方を見つけなさい」 という事ですな。絶対にこれで良いという方法は無いようでした。

2011.11.26

コメント(0)

-

Hark! The Herald Angeles Sing

なにやら今年も早いもので、街中はもうクリスマスのモード。イルミネーションが鮮やか。昔に比べるとLEDの登場で色彩がかなり変わってきたのではないでしょうか。 ところで、クリスマス定番の曲「Hark! The Herald Angeles Sing」これをギタリスト Ted Greene氏が弾いている動画がYoutubeにありまして、私も早速練習を開始。Ted Greene氏のWebページにギター譜が掲載されていますが、簡単そうに聞こえて、これが大変。押弦に指がうまくついていけない。左手の指がもう少し長ければ・・・と思うのですが、これはどうにも。

2011.11.26

コメント(1)

-

鉄塔設計 昔の技術者に思うこと

送電鉄塔の鉄塔設計。送電鉄塔を作るまでには幾つかの検討を経て建設に至ります。クリアランスダイアグラムを検討する基本設計、また径間に基づく弛度計算、また鉄塔形状とそれに基づく構造設計、製作図面作成、鋼材製作、工場組立、現地組立 ・ ・ ・。 今の時代は鉄塔設計を行う為の設計専用ソフトウェアもあり、また図面にしてもCADを使えばいくらでも作図・印刷できる便利な時代です。 しかしながら、昔はというとコンピューターもありませんし、もちろん作図ソフト(CAD)もありません。すなわち、クリアランス検討や鉄塔構造計算などの技術的検討はすべて人間の手が行われ、設計条件の変更が発生すると、その都度、計算のし直しを行って、何度も検討を繰返しながら、設計していたそうです。また、図面を作るにしても、CADなど無い時代ですから、製図担当者が手書きで製図し、一部毎に青焼きしていた訳です。 今の時代に生きる私から見ると、昔はとてつもなく途方も無い労力が必要であったのだと思われ、昔の技術者には畏敬の念を抱かざるを得ません。 以前、戦前から送電線の建設を担当されてきた技術者の方から技術的な指南を頂いた事がありますが、その方は90歳近いにも関わらず、電卓で計算するのと同じ位のスピードで暗算で技術計算を行い、また、計算する前でも各数値のオーダーをある程度予測して厳密な計算とは別に、予測を立てて技術検討されていました。 その様子を見ながら、「昔の技術者(畏敬の念を込めて・・)」は現代に生きる者と違うセンスを持っているし、たくましいなぁ・・・と強く思った記憶があります。計算機や便利なソフトウェアに頼りきった現代人(私もその一人)にはとても真似できないことがあると痛感するとともに、自分はまだまだ甘いなと痛感した時でした。 便利な時代であっても、時には原点に立ち返って、本当に技術の理解と実践に注力する必要があるのかな?と思うばかりです。

2011.11.22

コメント(0)

-

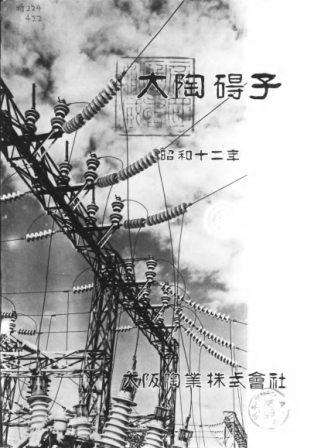

古い碍子 「ガイシ」

先日、仕事の関係で、古い変電所の撤去作業に立会ってきました。私は廃止された引込架空送電線の撤去調査立会いで赴きましたが現場が山中であり、おまけに保守通路の状況が思いのほか荒れていた為、辿りつくのに苦労しました。 古い設備であるがゆえ、鉄塔主材にも機銃掃射の痕跡が残っており解体時の安全管理が重要になる印象でした。 さて、架空送電線は鉄塔で電線を支えますが、電線と鉄塔の電気的絶縁を図るため碍子(ガイシ)を介して接続しています。この碍子についての話です。 送電線調査を終えて、山麓の廃止変電所に戻ってみると、変電所構内の調査が終わり、倉庫保管物の整理がされてました。「送電線用のガイシが出てきたけど、うち(変電)で処分していい?」と言われ、三連ヨークまでついてるそのガイシを確認してみるととても古いガイシでした。「1942年 DAITO」。 戦前のものにしては状態が良いのが印象的でした。 ガイシの歴史は古く、1800年代後半の電気事業の創世記に海外で発明され、大正時代になってから日本でも本格的に量産されるようになったそうです。日本における大正・昭和初期の碍子(ガイシ)メーカーの多くはもともと伝統工芸である陶器を作っていた会社でした。 今でこそ、日本ガイシ(株)製の碍子が多くのシェアを占めていますが、その昔、大正・昭和時代はいくつかの碍子メーカーが凌ぎを削っていたそうです。当時の資料によれば、主な碍子メーカーは次のとおり。日本碍子(株) 大阪陶業(株)(DAITO)松風工業岩淵電気工業(株)「大阪陶業(株)(DAITO)」はその後の分社化・合併により現存しませんが、当時は市場で多くのシェアを持っていたようです。 【大阪陶業株式会社】創業:大正9年本社:大阪市北区宗是町大阪ビル五階工場:大阪府泉南郡佐野東京出張所:東京市麹町区内幸町大阪ビル6階京城出張所:京城府三坂通二九七(昭和11年当時)

2011.11.12

コメント(3)

-

電力雑感

3月11日の東日本大震災を境に「脱調」してしまった電力業界・・・今後の先行きについて懸念を抱いている人は多いのではないでしょうか・・・。 実際、福島の原子力発電所の大事故により日本をはじめ全世界に影響を与えた事で、原子力発電事業そのものの必要性とあり方が問われており、電力会社は早急に見直しをする必要に迫られているようです。 ところで・・ 「今夏、大停電の恐れ」・・・ 「電気事業 最大の危機」・・・戦後の混乱期以来、初めての「計画停電」が実施される事態となり、いよいよ日本経済もただでは済まぬと覚悟を決めた人も決めた経営者も多かったはず。しかしながら実際のところ、発電プラントの復旧や仮設工事が急ピッチで行われたり、電力使用制限や少エネの取組みの甲斐あって、予定よりも早く電力使用制限が解除される事となりました。これは私も予想外のことでしたが、良い方に事態が転じて何よりなことです。ただ、予想より早い回復を見せた電力需給の状態に安心して原子力や電気事業の問題を忘却するのはあってはいけないこと。 今回の大地震によって丸裸になった原子力における安全管理の問題、電力会社の体質的問題、そして電気事業における課題・・・この機会にトコトン議論して、事故の再発防止と電気事業の構造改革が強く望まれます。競争原理の働かない1社独占体制(+名ばかりの電力自由化)原子力保安院と電力会社における「監督する側とされる側の馴れ合い」・・・原子力への依存、安全技術への過信、歴史を顧みない怠慢とおごり。 少々言いすぎかもしれませんが・・・・ でも、少なくとも「日本の電気は世界的に見て品質が良い。だから電気料金は高くて当たり前」「コスト的に優れた原子力発電の最大の恩恵を受けているのは他ならぬ需要家」「現体制が維持されなければ、電力の安定供給は無い」なんて言っている人達には、電気事業から去ってもらいたいです。 確かに、すぐに電力業界を改革するのは容易ではないことも確かで「発送電分離」なんて制度的にも技術的にもチャレンジングなテーマは1~2年で答えは出ませんが、変革を起こす気運を下げずに議論していきたいもの。

2011.09.16

コメント(0)

-

220kV新小倉線 老朽取替の時期か?

asahi.comニュースより送電線損傷、油漏れが原因か 北九州の停電九州電力 「北九州市内で16日夜に約10万戸が停電した問題で、九州電力北九州支社は17日、事故があった到津(いとうづ)変電所(八幡東区)-槻田(つきた)系統開閉所(小倉北区)間の送電線(地中ケーブル)に絶縁油が漏れている部分があったことを明らかにした。絶縁油は漏電防止用として送電線に使われており、送電線が損傷して油漏れが発生、停電につながった可能性があるとして、この送電線部分を切断して新品と交換し、原因や停電との因果関係を調べる。 同社によると、トラブルがあったのは22万ボルトの送電線。直径約14センチで、変電所と開閉所間の約1.4キロにわたり、地下5メートルに9本埋設されている。内側に絶縁用の油や油紙が使われ、外側はアルミニウムとPVCで覆われている。 変電所と開閉所間のマンホール全5カ所を調べたところ、八幡東区松尾町のマンホール内で、送電線1本の絶縁油が外側ににじみ出ているのを発見した。同社はこの1本について、隣のマンホールとの間の250メートル部分を切り出し、新品と交換。油漏れの原因や具体的な場所、停電との因果関係を調べる。 」 2年くらい前にも220kV新小倉線(到津SS(八幡東区)~槻田SWS)で人孔爆発を伴う漏油・絶縁破壊が発生して、送電屋の間で衝撃が走ったのですが今回の停電も同じ回線でしょうか? 最近でも中国でOFケーブルの火災・爆発がありましたし、このケーブルは信頼性は高いですが、トラブルが発生した場合は影響度が大きいのかも。 この地中送電線は昼と夜とで潮流差が60万kWくらいあるそうで、日間温度差と熱伸縮がとても大きく、ケーブルにとっては過酷な使用環境なようです。ケーブル敷設場所が洞道でしたらスネーク布設で伸縮吸収できますが、おそらく埋設管路だと思いますので、そうなると人孔(マンホール)でいかにケーブル伸出しを吸収させるか、つまりオフセット設計が重要になると思われます。 ケーブルの年間伸縮量が10mm程度のオーダーならさほど大きなトラブルにはならないのですが、この送電線のように日間伸縮が大きいと、ケーブルの金属シースの歪と発生回数がばかになりませんし、シースに亀裂が入って漏油する確率は高く、ケーブル寿命は一般的な送電線より短いのではないでしょうか。 九州電力さんが前回事故の対策として、マンホールの防爆措置とケーブルへの防災テープ巻きを実施しましたが、これはとても重要なことですし万一の時に対策しているか否かで大きな違いが出ると思います。 何はともあれ、九州電力さんには凹まずに頑張ってほしいと思います。あと、地中送電線は架空送電線と比べて目立ちませんし、ケーブルだからといって簡単に考えている人が多いですが(特に変電屋)、甘く考えるとしっぺ返しが!?・ ・ ・ 。

2011.07.17

コメント(0)

-

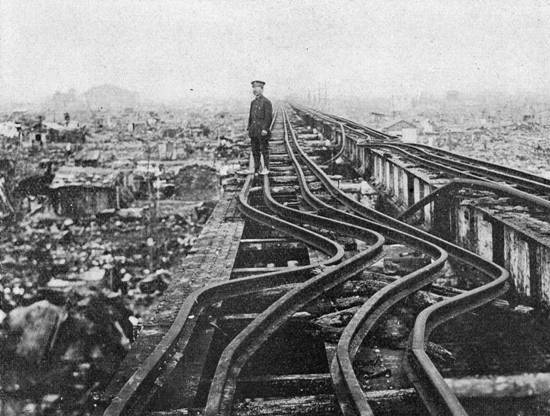

立ち上がろう ニッポン

百年近くむかし、震災で多くの犠牲と損害を受けたこの町で写真の中の人は何を思っていただろうか。 「オラタチハ ガンバッテ復興シタ。 アナタガタニモ デキルハズ ・・・」写真の人が そう訴えかけている気がする。 立ち上がろう ニッポンつながろう ニッポン なぜだろ、何かアップしようとするとこのテーマになってしまいます。休みの日も、心の中だけは復興モード。

2011.07.16

コメント(0)

-

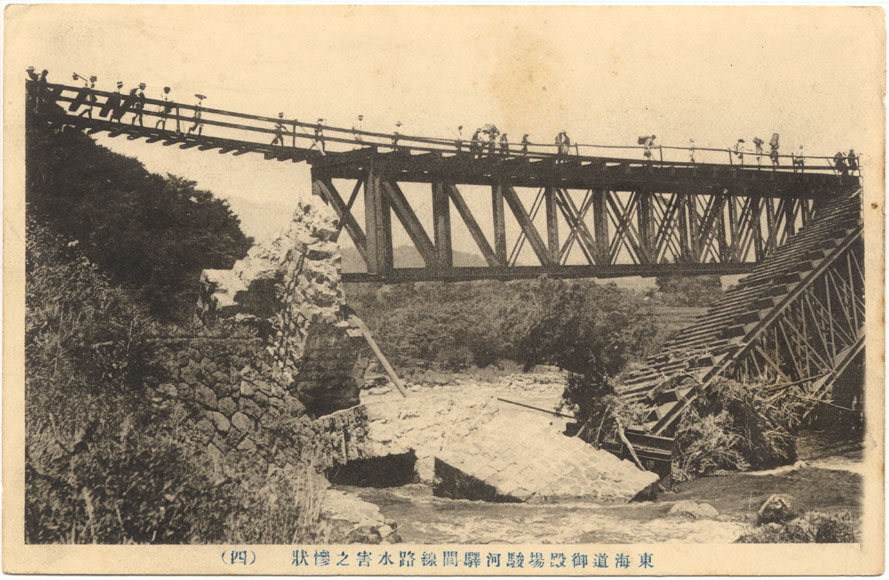

日本は必ず 「復興」 する・・・ 復興してみせる

東日本大震災に打ちひしがれて、身も心もぼろぼろになってしまっても・・人が存在する限り、必ず復興する。これまで幾度となく繰り返された災害の歴史を思えば、今回だってきっと。人間の生命力は弱くはない。 橋が流されれば、掛けなおし、 鉄路が途絶えても、また線路を引きなおし、 組織の壁を越えて助け合い、 失ったものを弔いながら、 互いに身を寄せ合い 助け合い ・ ・ ・ 絶対に復興する。 復興してみせる。 そのために最大限の努力したい。 私にもできることがあるはず ・ ・ ・

2011.05.02

コメント(0)

-

写真から見る鉄道被災状況

はじめに東日本大震災で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々が一日でも早くもとの生活を取り戻し、悲しみと疲れが癒されることを心からお祈りいたします。私もなにか身近な部分で復興に貢献していきたいと思います。 日本は地震大国と言われて長く、他の国々と比べると地震を含めて色々な災害の対策では技術的に進んでいると思っていました。 それゆえ、今回の大地震でこれほど甚大な被害が発生したという事実は私にとっては大きなショックでした。 災害の記録を更新するような大規模の災害は滅多に起きない・・・それこそ1000年にあるかないか・・・ その様な災害というものについてはこれまで殆ど場面で検討範囲から除外されてきたのかもしれません。 今回の大震災では、地震もさることながら大津波による被害が甚大で鉄道もこれまでにないほどの被害を受けていて、沿岸部の路線ではほぼ壊滅状態と聞いています。写真を集めてみました。 これはJR気仙沼線(陸前小泉~本吉間) 津谷川橋梁があった場所のようですが、津波に破壊されて橋台、橋桁もろとも流失しています。 これらは常磐線の新地駅付近の写真。津波によって被災しています。 常磐線 坂本駅。 こちらでも駅舎と線路が津波で被災しています。 仙山線(作並~八ツ森)盛土流失。 これらはJR東北新幹線。場所などは不明ですが、地震の影響でコンクリート柱や高架橋が損傷しているようです。ですが、次の写真のように耐震補強が完了している所は大きな損傷はを回避できたようにも見えます。 ここまで、鉄道の被害状況の写真を掲載してみました。また、IGR線や私鉄各社の状況も調べましたが、ほとんどの箇所で調査不能な状態にようで、まだ全貌が分からないようです。 こういった写真を見ると分かりますが、とても1・2ヶ月で運転再開できるような状況ではないようです。復旧までには相当の時間がかかるのではないかと思います。

2011.03.27

コメント(0)

-

原子力の恐怖をご堪能ください。

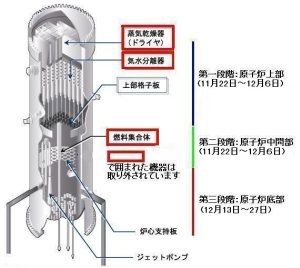

原子力の恐怖をご堪能ください。何でこんな題名にしたのか自分でも分からん・・・でも、政府や電力会社のプレス発表を聞いていると、そう暗示しているのではないかと思ってしまうほど、明瞭な説明がされていない気がします。とても残念です。政府や企業は100%問題ないと確認できるまでは、「問題ありません」と言いませんし、社会的な責任から憶測では言えないのだと分かります。でも、また逆も然りで、手遅れになる見込みが濃厚でも、完全に手遅れの段階になるまで、「手遅れです」と言わないのものです。 ところで、ここで少し原子力発電の話を書いてみたいと思います。 今回の地震でトラブルが起きている原発は東京電力が福島県に建設した・ 福島第一原子力発電所・ 福島第二原子力発電所の2箇所のようです。「水を原子炉に注水」というキーワードをテレビでよく聞くと思いますが そのあたりを含めて少し書きたいと思います。 そもそも水はなぜ必要かイメージしにくいかもしれませんが、水が必要な理由は大きく2つあります。簡単にいうと・・・理由(1)【核分裂反応で生じる熱を用いて蒸気をつくり、蒸気タービンを回すため】熱を発生させてもタービンを回せなければ、電気はつくれません。そのため、熱エネルギーを運動エネルギーに変換する上で蒸気、すなわちもととなる水が必要です。冷却水として活躍する訳です。 理由(2)【減速材として機能し、核分裂反応を制御するため】核燃料であるウランのウラン235原子に中性子を当てると、ストロンチウムとキセノンに核分裂しエネルギーを放出すると共に、中性子2個が放出されます。この中性子が他のウラン235に当たることで、核分裂の連鎖反応が起きますがこの中性子(高速中性子)をそのままウランに当てても核分裂反応は起きません。放出された中性子は、「減速材」というものを用いてエネルギーの低い「熱中性子」に変えてあげないと、核分裂反応を起こせないのです。この減速材に水(軽水H2O)を用いているから、水が必要不可欠なのです。 今回のように原子炉が停止している(=臨界状態ではない)状況では、冷却水としての機能だけになるので、減速材の話は割愛したいと思います。 今回は地震による大きな揺れをセンサーが感知して、原子炉が緊急停止(スクラム)したようです。緊急停止する場合は直ちに発電機を解列すると同時に制御棒(核分裂の連鎖反応を断切るために、中性子を吸収させるモノ)を炉心内に全て挿入することで、核分裂を止めます。 核分裂が止まれば 「熱」 はもう発生しないのではないの?と思われるかもしれませんが、実はしばらく熱が出続けます。原子炉は停止した後にも「崩壊熱」というものが発生しますので数日は冷やし続けなければなりません。核分裂反応で発生した核分裂生成物は、原子核が不安定な状態であり、自らα線やβ線など放射線を放出しながら、安定な状態へと戻ろうとしますがその際にこの「崩壊熱」が発生してしまいます。 原子炉の設計において、原子炉停止後も崩壊熱を除去し、燃料の溶融を防止するための停止時冷却系を備えることが大前提であり、万一に停電しても非常用発電機を使用して、冷却水を炉心に注水できますし、非常用炉心冷却系(ECCS)を備えています。しかし、今回は地震の影響で非常用発電機が使用できないか、ポンプが故障して炉心冷却ができなくて問題になっているようです。 そのため、電源車や仮設ポンプを手配して、何とか炉心へ注水して炉心冷却しようとしているようですが、注水が追いつかず、炉心の一部が水面からむき出しになってしまっている状況のようです。 専門家がもっとも懸念しているのは核燃料が燃料棒をはじめ燃料集合体もろとも溶融すること。 特に燃料ペレットと呼ばれる核燃料を細長く固めたものを包む被覆管(ジルカロイ合金)の酸化作用から軽水の酸素O2と結合し水素ガスを発生させて爆発を誘引する事、および溶融物が原子炉圧力容器をも溶融し、容器自体に穴が開くことで根本的に原子炉を破壊し、水蒸気爆発を誘引することで絶望的な放射能漏れが生じる事などの危険が想定されるのです。原子力保安院の方が記者会見で少々興奮状態にあるのはその為かもしれません。 東京電力が使用している原子炉は「沸騰水型軽水炉(BWR)」という種類で「加圧水型軽水炉(PWR)」のように一次冷却系と二次冷却系と分かれていません。つまり圧力容器に出入りする放射能をもつ冷却水が直接タービンまで行って循環してますので、「蒸気漏れ = 放射能漏れ」に直結することになります。 また、沸騰水型は蒸気圧が低いため、圧力容器も蒸気配管も加圧水型と違って薄いつくりであり、異常な蒸気圧に対してどの程度耐力があるかが気になります。 なお、万一、冷却材が喪失しても炉心部が露出しないよう冠水能力を増強したもので、「改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)」というものが1970年代から研究されており、東京電力では1996年 柏崎刈羽6号機に初めて適用されてますが、今回の福島第一・第二原発は古いBWRです。 なお、余談ですが、東京電力のWebで原発の運転状況や放射線計測値を確認することができます。 これをみると原発が殆ど止まっているので、電力が足りなくなるのが納得できます。定期点検中なのは痛いですね。

2011.03.12

コメント(0)

-

帰宅が困難・・・

大変な地震が起きてしまいましたね・・・涙が出そうです。 昨夜は命からがら同僚とビルを脱出して、職場から家まで数時間かけて徒歩で帰宅しました。携帯を使おうにも、メールも電話もWebも全て機能しませんでしたので本当に帰れるかとても不安でしたし、特に赤坂見附の付近は帰宅難民で溢れていて、圧死したりしないかという不安が頭をよぎりました。電車が全く動いていないから大変です。おまけに地元について晩飯を買おうとコンビニへ行ったら商品棚が空っぽ・ ・ ・飲食店も閉まっているか、超満員のどちらかで、「せっかく帰宅したのに飯も食べられないなんて、これは何かのお仕置きか?」と・・・(笑)もっとも東北地方の方々はもっと大変なのでしょうけれども。 これだけ首都圏まで影響するとは・・・。私の想像を超えていました。 ここまではどうでも良い話なのですが、津波被害の片隅で、日本列島を地獄へ突き落としかねない問題がひっそりと進行しているようですので、後ほど別タイトルで少し書きたいと思います。

2011.03.12

コメント(0)

-

OFケーブルに危機?

久しぶりの更新です。電力業界の話について少し気になったことがありましたので少し書いてみます。 以前、少し書いたことがありますが、電力業界では特別高圧の電圧で送電する場合は、架空電線か地中ケーブルで電気を送りますが、今回気になっているのは地中ケーブルのこと。 日本電線工業会によれば、今後、油浸紙が調達しにくくなる可能性があるようです。詳しくはこちら。 平成22年11月 10日OFケーブル用絶縁紙の生産条件変更に伴う影響についてOFケーブルについて、以前少し書いたことがありますが、このケーブルは電気を流す導体(銅線)の周りに絶縁油を浸透させた「油浸紙」を巻いてさらにケーブル内に絶縁油を圧入し、ケーブルを保護する外装(シース)を施して、電気的な絶縁をしているケーブルです。このような「油浸紙ケーブル」と言われるケーブルの歴史は古く、SLケーブルなど初期のケーブルは太平洋戦争以前から存在します。 今回、問題になっているのは「油浸紙」を作っている国内唯一のメーカーが「今までのようにはケーブルメーカーに紙を納品できませんよ」と悲鳴を上げたこと。 理由は油浸紙の需要が極端に減り、今までのように安定的な生産性を確保できないことのようです。 それにはOFケーブルの需要の変化が影響しているとのこと。 背景としては・・・1970年代までは油浸紙ケーブルは特別高圧送電ケーブルとしてはメジャーで、電力業界等で盛んに使用されていましたが、現在ではCVケーブル(油を必要とせず、架橋ポリエチレンで絶縁しているケーブル)が一般的となっており、年々、OFケーブルの需要は落ちているようです。私もリンク先の文書にある需要グラフを見て驚きました。 業界の話をすると、OFケーブルは絶縁油を使用するので、廃棄の際にPCB検査が必要となったり、ケーブル損傷による油漏れの可能性があり、また油の補充なども必要です。また油を常時給油するための油タンクなど付属設備が多くなり、設備維持が面倒な点があります。それに較べてCVケーブルは一度敷設すると、殆どメンテナンスフリーで25年~30年くらいは持ちます。また最近では50万ボルト用のCVケーブルも実用化されて、適用線路の条件も殆ど問題ありません。 そのような理由もあって、送電線路の新設はほとんどCVケーブルを使用する時代です。 OFケーブルを使用せざるを得ないケースとしては、既設の送電線路の一部を張り替える場合に、既設ケーブルがOFケーブルである場合は線種統一の観点からOFケーブルを使用する場合があります。またCVケーブルは単心ケーブルを3相分合わせて、ヨリ合わせるので1条の外径が大きくなりますが、3心OFケーブルならはるかに外径が小さいので、既設の細い管路にCV-Tケーブルが入らない場所などでやむを得ず、OFケーブルを用いる事が稀にあるようです。個人的にはOFケーブルならケーブルに異常があった場合に漏油・漏ガス警報の表示が出るので、CVケーブルのようにいきなり地絡する前に、何らかの緊急補修や対策が行える可能性があるという事で、気に入ってます。 まとまらない話になってすいません。最後に油浸紙の写真を貼り付けておきます。さようなら。

2010.12.04

コメント(0)

-

パンダが暴れる面白いCM

今年もお盆は仕事だぜ・・・しかも土日も。たまにはぐっすり寝て、ボーっと過ごしたいと思っているこの頃です。この動画のパンダも何やら理由あって、暴れたいみたいです。「パンダチーズを拒む者は許さない!!」ってことらしいです。なるほど。ちょっとヤクザっぽいけど、こんなパンダがいれば会社は助かるねぇ。

2010.08.14

コメント(0)

-

韓国軍哨戒艦「沈没」と乱数放送

久しぶりの更新です・・・ 最近は仕事が忙しく、家に帰っても晩飯もろくに食わずに寝るだけ。。。「死んでもいいから一日48時間あったらなぁ・・・」とつぶやいたら上司に笑われました。確かに・・・。仕事が終わっても、くたばったら意味ないな・・・って。 話は変わって・・・3月に朝鮮半島の黄海で韓国の哨戒艦が沈没しましたが、その直後から韓国の電波事情に変化があったようです。一般的にはあまり知られていませんが、韓国は北朝鮮と同様に不定期に乱数による放送を行っています。もちろん電波を使った放送で海外まで届く短波帯を用いた放送です。ただし、一般の人間向けに放送しているものではない事は想像がつきますが、正確な放送の目的やどこの誰を放送対象としているのかなどの詳細は未だ謎です。別にこれは新しい事ではなにのですが・・・ 一部の短波ラジオマニアでは気付いている人もいるかもしれませんが、韓国軍の哨戒艦が沈没した直後から、この「韓国の乱数放送」の活動が活発になっています。しかも放送の周波数もこれまでに頻繁に受信されている周波数とは異なる周波数で放送されています。 これは「系統」が異なる事を意味するのでしょうか。 この動向から放送の目的を推測すると・・・(1)韓国軍内部の統制・緊急指令の役割??(国内に伝えるだけならナンセンス)(2)韓国以外の国にいるエージェントに各国の国内報道の状況等を収集させる指令の役割??(技術が発達した現在なら直接情報収集できるのでナンセンス)(3)北朝鮮に浸透させたスパイへの作戦指令??(映画の中じゃないし・・・)と、非現実的な事ばかり想像してしまいます。 いったい何の目的なのでしょう。気になるところです。

2010.04.23

コメント(0)

-

九州電力 ケーブル絶縁破壊事故

昨年のことですが、九州電力で220kV地中送電線路で爆発事故があったようです。以下、毎日jpからの引用。「陥没:道路に直径3M、燃えた送電線が原因か 北九州 25日午後6時45分ごろ、北九州市八幡東区松尾町の市道で、大きな爆発音がして道路が陥没した、と付近住民から通報があった。消防などが駆けつけたところ、道路に直径約3メートル、深さ約3メートルの穴があき、道路下に埋設された九州電力の送電線(22万ボルト)が燃えていた。周辺の住宅街は異臭が立ちこめ、一時騒然となった。けが人はなかった。福岡県警八幡東署が周辺を通行止めにして、市消防局が消火にあたり、約4時間後に消えた。 八幡東署などによると、穴の周り約20メートルにわたってコンクリート片が飛び散り、止まっていた車1台の窓ガラスが割れた。送電線に下りるマンホール付近で爆発が起きたとみている。 九電によると、送電線は1本が直径13センチ、長さ300メートル。現場のマンホールは送電線の接続部分で、高さ、幅、奥行きがともに3メートルの部屋になっている。電線の内部は冷却用オイルで満たしてあるという。」マンホールがいきなり吹っ飛んだら、近くの人は相当驚くでしょうね。マンホールというと「下水道」を想像する人が多いかもしれませんが、「電気」のためのマンホールだってあります。私も仕事をするようになって知りましたが、道路の下には沢山の通信・電力ケーブルがあり、点検やある目的のために、マンホールが設けられているんです。 今回は地中にある22万ボルトOFケーブルの接続部(ジョイント)が絶縁破壊し、爆発が発生したようです。「OFケーブル」とは・・・OFケーブルは電力の送電に使用される油浸紙絶縁ケーブルで、特別高圧送電の世界ではCVケーブルと並んでメジャーなケーブルです。このケーブルはケーブル内部の導体に油浸紙を巻いて、さらにケーブル内に低粘度の絶縁油を圧入することで絶縁体中のボイド発生を防止し、電気的に絶縁を図っています。 絶縁油というものは字の通り電気を通さないもので、適度な粘性を有しています。油というとサラダ油やエンジンオイルを想像するかもしれませんが、OFケーブルに用いる油はもっと透明でサラサラなものです。一般的には鉱油とアルキルベンゼン系の化学合成油の大別でき、27万5千ボルト以上の線路ではアルキルベンゼン系が用いられれているようです。今回の事故はそのケーブルを接続するジョイント部が絶縁破壊して、内部で放電が発生し、油が引火し、膨張、爆発。ジョイント部はマンホール内にあるので最終的にマンホール内の圧力が瞬間的に高まり、マンホールの蓋や首もろとも吹き飛んだようです。原因は九電から正式発表されていないのでよく解りませんが、どうも継続停電時にケーブル内の電荷を放電せずに復電した事が一つの要因のように言われています。手順書に放電の手順が漏れてしまったという事ですが、そんな事があるものでしょうか?試験の為の採油や、変電機器の作業を一つの停電で合乗り作業していたような感じですが、普通、線路を停止させたら接地を取らないと怖くて作業できないですし、指令所もそれを許すはずはないのですが、どういうルールになっているのかが気になります。また、ジョイント部の油浸紙の巻き方にムラがあった事により、絶縁耐力が低下していた事もメーカーによる解体分析で判明したとのこと。ケーブルの製造は工場で機械的に行われるのである一定の品質を確保できますが、ジョイント部は現場での施工となる為、どうしても人の手による施工となります。もちろんOFケーブルの接続専門の熟練工によって行われる為、高い品質で施工されますが、工場のようなクリーンな環境ではありませんし、ベテランの熟練工が減るなかで中堅工だけで頑張っているようなチームでは、やはり完璧な施工が難しいのかもしれません。なので、どうしても接続部分が電気的な弱点になってしまうんでしょう。どんなケーブルでもそうですよね。また、電気ケーブルに入れる油なら燃えないのでないかと思うかもしれませんが、もちろんガソリンや灯油のような「燃料油」ほど燃えやすくはないですが、油なのである温度以上になれば当然燃えてしまいます。 これは接続作業の一場面ですが、ガスバーナーを使用していると、油に引火するのが分ります。(写真は九州電力、他電力各社とは一切関係ありません) ですので、OFケーブルの事故が火災や爆発に繋がる可能性は少なからずあるため、注意が必要と言われています。今回は放電せずに復電したことにより、ケーブル内部の電圧が通常の22万ボルトを超えてしまい電気的に弱くなっていたジョイント部で絶縁破壊したようですね。普通は開閉機器を操作する際の開閉インパルスという異常電圧にも耐えるよう線路を設計しますので、こういった事故は珍しいのではないでしょうか・・・。今回は恐らくケーブル残留電荷やインパルス波頭値・極性、それにジョイントの欠陥が重なり発生してしまったのかなぁ・・・と素人的に勝手に想像しています。あっ。ちなみに接続部の銅管と鉱油は相性が悪く、油の劣化を早めるようです。

2010.02.27

コメント(4)

-

【あるドイツ人無線通信士】Das Tor fuer Seefunker

今日は年休とってヤボ用を済ませてきました。そのまま帰るのも勿体ないので、新宿に寄って東急ハンズで散策。特に何かを買うつもりは無かったんですが、結局幾つか買ってしまいました。DIYコーナーやホビー・クラフトコーナーは見ているだけでも面白いものです。パーティー・ゲームコーナーにはお面やらマスクやら沢山あるし、クリスマス関係で賑わっているし。当然、私はマスク等を買うことはなく、幾つかのミニチュアフラッグを買って帰りました。 さて、本題はやっぱり無線通信関係。ドイツで長年、船舶の無線通信士として活躍されてた方が作ったWebページがなかなか興味深くて面白かったのでご紹介したと思います。Webを開くと、早速、モールス信号で「OLD STATIONS NEVER DIE 」 と打ってくれます。モールス通信が全盛だった時代に生きた「通信士」の想いや誇りを感じさせます。内容もとても充実していて、特に1970~80年代にかけて著者が収集した世界中の国々の海岸局の録音集が聞けるのは貴重だと思います。 また、Webではモールス通信の録音集や船舶や海岸局の通信士が体験したドラマチックで面白い話を綴った「"Sparks what's going on?"(通信士に何が起こっているか) 」もWeb上で紹介しており、Emailで注文すれば購入できるみたいです。 私もまだWebページの全てを拝見してはいませんが、時間のある時にじっくり見たと思っています。ただ、ドイツの方だけにドイツ語で記載されている部分が多いのです。私は大学時代に第2外国語でドイツ語(Deutsche)を勉強(Lerne)しまして、辞書も買ったのですが、実家に置き去りでしてしかも殆ど忘れてしまった為、英語に変換してから読んでます。ドイツ語で勉強しましたは・・・「Ich lernte Deutsche」だったかなぁ・・・違っている気がしてならない。あれ、ラーネだったか。言葉は使わないと忘れてしまいますね。

2009.11.06

コメント(0)

-

【世界の無線局シリーズ】 中国の海岸局

昨晩から今朝方にかけて冷え込みがひどく、全身がカチコチになってしまいました・・・秋を楽しむ暇もなく冬になってしまったようです。 今日は中華人民共和国の海岸局(船舶向け無線局)について。 海上交通における通信手段は電信から衛星通信へと替わり、現在ではモールス通信を耳にすることは殆どなくなりました。実際、日本では漁業無線を除き、海上保安庁や電気通信事業用の海岸局では完全にモールス通信が廃止されました。 様々な分野に於いて、最新テクノロジーを駆使し、より確実で便利な方法へと移行いていくことは世の常。当然、人間による作業が伴うものは、よりシステム化され機械が人間に替わって行うこととなりますから、通信士によるモールス通信が無くなるのは時代の流れです。でも・・・人間が関わる部分が多いほど、人間模様が色々とあって、当事者達は思い出深いのでしょう。 ところで、そんなモールス通信を今でもやっている無線局が世界には幾つかあり、特にお隣の韓国や中国には複数存在します。 今回は中国の海岸局(無線局)をピックアップ。 【上海海岸電台 XSG】現在、日本でもかなり強力に電波が入感する海岸局の一つです。頻繁にCQやVVVを発信しているので、耳にする事が多いです。また気象・航行警報などの情報をたくさん発信しています。周波数(送信)は 500kHz4259kHz6436kHz8502kHz8665kHz12856kHz など。特に6436と8665はよく入感しています。 Webページもあります。なかなか素敵なデザインになっています。こういうWebって日本にはないですね。 【広州海岸電台 XSQ】この無線局もよく入感します。XSGのように頻繁には入感しませんがそれでも8MHz帯のチャンネルはよく電波が飛んできます。周波数は445kHz4340kHz6382kHz8458kHz12973kHzこれ以外にも、8514kHzで確認しています。残念ながら写真はありませんが、Webがあります。 【天津港海岸電台 XSV】あまりデータが見つかりませんでしたが、電波はよく入感します。よく受信できている周波数は8566kHz8600kHzなど。残念ながらWebは存在しないようです。 これらの他にもいくつか無線局がありますが、今でもモールス通信をしているかはよく分かりません。無線通信士OBが運営されている某Webの記事によると、中国の海岸局は昔から欧州との貿易が盛んであったことから、英語による電信が上手であったそうです。

2009.11.03

コメント(0)

-

【また無線ネタ】 北朝鮮工作船の無線機

なにやらまたマニアックなネタになってしまいました。(**;)/無線に興味ある人は、少々お付き合いください m(_ _)m さてはて、北朝鮮の工作船が東シナ海で海上保安庁と銃撃船になり自沈した事件を覚えていらっしゃいますでしょうか・・・そう、2001年12月22日に発生した「九州南西海域工作船事件」です。詳しい内容はこちら→wiki自沈までの動画(海上保安庁 撮影) この時、工作船の無線電波が防衛省の電波傍受施設で受信されたそうです。内容については詳しくは分かっておらず、週刊誌や新聞では色々な憶測が飛び、「スクランブルをかけた音声」や「数字を組み合わせた乱数だった」など各マスコミは色々な情報を流しましたが、今までの経験上、乱数を使った暗号通信だったようです。 自沈した工作船は後の2002年9月11日に海中から引き上げられましたが、その時に船内から通信に使用していたと思われる無線機器が発見されています。私のような無線マニアには気になるところですので、調べてみました。 船内から見つかった無線機の写真です。次の無線機、これはVHF/UHF帯のアマチュア無線機です。ただ、工作船を運航した組織がアマチュア無線の周波数を使用するはずがありませんので、恐らく改造してあったのではないかと思われます。しかし、経験上、この無線機で東シナ海から北朝鮮の無線基地と交信するのは性能上、電波の性質上、難しいと思われ、 実際は短波帯(HF帯)を使用する無線機で通信していたと思われます。 次は大きい方の無線機。短波帯の無線機に見えますが、実はこれ・・・タグには「無線送受信機」と書いてありますが、実際は随分昔に発売されたアマチュア無線用の 「受信機」 です。つまり電波の送信は出来ません。型式はIcomというメーカー製の「IC-R71e」というもの。型番の最後に「e」とあるので、これは日本国内で発売されたものではなく、海外輸出向けに生産されたモデルです。恐らく中国あたりで売られていたものが、闇ルートで北朝鮮へ渡ったと思われます。 ちなみに新品の写真はこちら。 でも、そうなるとおかしいですよね??短波の受信は出来ても、自分で電波を送信できなければ 「通信」 は成立しません。つまり私チキンは、海上保安庁が公開している無線機器の他にも無線機が工作船に搭載されていたと考えています。 ただ、恐らくそういった工作組織の通信の基幹に深く絡む部分は公開していないのでしょう。 以前、読んだ本には、北朝鮮の元工作員の話が少し載っていました。その本はなくしてしまい、現在手元にないのでタイトルが分かりませんが、そこには以下のような記述があって、興味を引いた記憶があります。 元工作員:「工作船にはメインに使う日本製の無線機が2台、予備の無線機が1台、これは北朝鮮製でした。それにしても日本製の無線機は性能がいいですね。北朝鮮の無線基地と無線機で交信連絡をするのですが、SS25型はスゴイですね。しゃべっている基地の相手が誰だか判るくらいでした。」昔、この本を読んだ時は、この「SS25型」がどんな物なのか全く知りませんでした。私がこの無線機の存在をしったのは数年前です。この無線機「SS25型」は電子機器・計測機器メーカー「アンリツ」が1980年代に作った、主に漁業用無線に使われる短波無線機です。小型の割にはパワーも強く150W位でるようです。またSSB(音声)以外にも電鍵を接続してCW(モールス信号)も発信できるようです。 この無線機なら東シナ海にいても、日本海にいても北朝鮮の基地と通信ができるはずです。また、この無線機は比較的、改造もしやすいみたいです。 また、元工作員の証言から、通信の内容は「音声(肉声)」の場合もあったという事が判ります。でも、写真には電鍵も写っているため、モールス信号も使っていたはずです。この無線機も恐らく、東南アジアや中国へ渡ったものが北朝鮮へ流れたのでしょうか。 それにしても・・・ このように北朝鮮の工作組織は、日本が作った技術を用いて工作活動(拉致など)を、より確実なものとしていた訳です。なんて皮肉でしょうか・・・。 以上、私が調べて分かった事はこのくらいです。なお通信に用いる周波数は「朝鮮労働党作戦部が使用する周波数かその近傍」とだけマスコミが言っています。それらしい周波数は私も少々掴んではいますが、公表すると日本の防衛上の業務に支障を与える可能性がありますので、ここではスルーさせてください~m(_ _)m(公にすると北朝鮮側が周波数を変える可能性があり、そうなると無線傍受している防衛省情報本部の方々が困るかもしれませんので・・・) 最後に・・・北朝鮮は意外にも、今もアナログな方法を使ってますので運がよければスパイ達がうごめいている様子を生で捉えられるかも。 マニアックなネタにお付き合い頂き、申し訳ありませんでした~ m(_ _)m

2009.10.04

コメント(0)

-

短波帯の怪電波 その2

前にも書いた気がしますが、電波という物には「国境」がありませんから無線家は海外の無線局とも通信ができるのです。(周波数にもよりますが・・)私が思うに、アマチュア無線の醍醐味ってそういうところではないでしょうか? 本題からずれました~(**;)さて怪電波ついて(その2)です。アマチュア無線をしていると、よく怪電波に遭遇します。最近はあまりアマチュア無線もやっていませんが、たまに短波の業務通信周波数にスポットを合わせると、奇妙なモールス信号が結構聞こえます。 内容については、電波法の関係であまり書けませんが今年の6月下旬から7月にかけてあまり聞かないモールス通信をキャッチしました。詳しい内容は書けませんが、一般の船舶通信や航空通信で使う周波数とは違い、また内容が暗号であるため恐らく軍隊通信かスパイ諜報通信か、それとも領事館通信(今はまず無い)か、そんなところだろうとは思われました。雰囲気や特徴などから、何となく 「ロシアくさいなぁ~」 とは思ったのですがそれにしては信号強度が強いな~なんて思いながら調べていたら 次のような記事を発見し 「ハァハァ~ン」 と思ったチキンでした。 China Radio International 2009-07-12 19:46:26 記事より~「ロシア軍部隊、「平和の使命-2009」合同演習に参加」「平和の使命-2009」合同演習に参加するロシア軍の第1陣の部隊が11日と12日の両日、中国の演習地域に到着しました。 第1陣の部隊は指揮官と兵士161人からなり、ロシア軍のパイロット、通信、気象、機械などの地上指揮者と技術者、指揮車と装甲車41台、電源設備が含まれます。 平和の使命 ・・・ 臭い名前のつけ方だなぁと思ったチキンでした。

2009.10.03

コメント(0)

-

派遣のオスカル ??

NHKで金曜にやってた番組です。実はわたしチキンは文字通り「チキン野郎」ですが、結構見てました。もちろんわたしはチキン野郎なんで、オスカルとかいわゆる「ベル薔薇」(?)の世界は全く知りません。ただ、何となく田中麗奈さんには以前から好感があったことと、「月給19万、彼氏なし、さえない毎日を送る派遣社員・三沢勝子が、大好きなマンガ「ベルサイユのばら」に登場するオスカルの魂を胸に、働く人の正義のために戦う」という話をコメディーチックにおもしろ楽しく描いていたので、その境遇とか主人公のお疲れモードと、わたしチキンのお疲れモードが相まって ・ ・ ・ ・仕事に疲れた金曜の夜に、酒を楽しみながら軽く見るにはごっつぁんでした。NHKは朝のニュースも冴えないし、夜のギャグ番組「サラリーマンNEO」などすべりまくりですが、たまにいい番組もやるんです。かなり爺臭いかもしれませんが、「シルクロード」とかも興味ありましたし・ ・ ・ それにしても仕事ってやっぱり「やりがい」が大事だと思った。。。

2009.10.02

コメント(0)

-

(`< `;)/ ・・・送別会・・・ (*o*;)>

今日、同僚の送別会がありました。彼と私は同期入社で、新入社員研修の時からお互いに切磋琢磨しあった仲です。人間社会ならどこでもそうですが、やはり職場という環境は学校のような友人達との関係ではなく、利害関係の異なった幅広い役職・組織の人間と関わらなくてはいけませんから・・・、それゆえ価値観や目標を共有でき、信頼する事ができる同僚がいるという事はどれだけ貴重なことかを改めて認識しています。 そんな訳で・・・今日は食ったり飲んだりしながら・・・お互いこれからも違う環境で 「 仕事・時間・期限・そして自分 」と戦っていくことをお互いに再確認したのでした・・・。 社会人になって早3年・・・これからどうなっていくことやら・・・ (*&*;)ハ~

2009.09.25

コメント(0)

-

登山に向けて・・・

本日、登山用品店「好日山荘」で登山靴とザックカバー、トレッキングスパッツ、それに熊避けの鈴を買ってきました。 というのも、10月に仕事の関係で山に登るからです。 学生時代に行って以来、登山はかなり久しぶりなので体がついていくかがかなり不安・・・2000m級の山なので、まぁ大丈夫だろうとは思いますが、慣れないことをする時は用心した方がいいですよね~。滑落とかすると、かなり怪我するんでしょうし・・・。 10月ではもう夏山は終わり。冬山シーズンに突入ですが、冬山装備は無いので少々不安です。店員さんにアイゼンも薦められましたが、貧乏な私は高をくくって購入しませんでした。 トータルで3万円ちょっと・・・。財布は完全に空っぽ。会社に費用だしてもらいたいものだなぁ~ (*&*:)

2009.09.23

コメント(0)

-

鳩山さん・・大きくでたなぁ・・

以下、ニュースより引用「《削減目標》わが国も長期の削減目標を定めることを積極的に確約すべきだと考えている。中期目標についても、1990年比で2020年までに25%削減を目指す。これは選挙時のマニフェストに掲げた政権公約であり、政治の意思として国内排出量取引制度や再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の導入、地球温暖化対策税の検討をはじめとして、あらゆる政策を総動員して実現を目指す決意だ。」 ほほう、CO2排出を1%削減するのがどの位大変な事か、鳩山さんはご存知ないようですなぁ・・・高速道路の無料化なんてしたら、CO2排出量が今より増えるのは明らかなのに、言っている事とやろうとしている事で正反対の事をやりよるの(・∩・;)/ 25%削減なら、全ての電力会社の原・水・火力バランスを変えて、そんでもって国民の車の1/3以上をハイブリッド車にして (・∧・;)/そんでもって、高速道路の通行量を現在ピーク時の3/5にまで減少させないと・・・ (*∧*;)/そのくらいやらないとね。 鳩山さんの実力はいかほどかな・・・

2009.09.23

コメント(0)

-

GE、クウェートでギガワット級の発電プラン受注

GE、クウェートでギガワット級の発電プラン受注【経済ニュース】 V 2009/09/15(火) 18:39 ゼネラル・エレクトリック(GE)傘下のGEエナジー(GEEnergy)は14日、中東クウェートで大規模発電プランの建設を韓国、現代重工業と共同で受注したと発表した。 受注額は26億5000万ドル(約2400億円)。クウェートシティー北部約100キロメートルのサビヤ(Sabiya)に出力2ギガワット(2000メガワット)のガス複合火力発電所を建設する。(情報提供:エクール) >中東あたりはまだまだ電力需要に対するエネルギー供給施設が十分ではないので、これからもプラント建設は沢山ありそうです。発電所だけでなく、同時に送電設備の拡充も行われるんでしょうね。そうなるとラインマンやジョインターは大忙しだ。やはり中東ですから作業者はみんな髭を伸ばして、ターバンを頭に巻くんでしょうか・・

2009.09.15

コメント(2)

-

特高 「トッコウ」 ・・・

今日は暑い一日でした・・・年々、夏の酷暑が厳しさを増してきている今日この頃、そと回りの仕事は堪えます・・・ 出張先から戻る電車内、冷房が程よく効いていて、屋外ばかりうろついている私にとってはオアシスのようだ・・・そんな事を思いながら大汗をかいている上司と雑談していると、予期せぬ事が起きました。 ボス「ところでチキン君、あの電線への近接はどうなったの?」 チキン:「とりあえず高圧(電線)のところには防護管を付けますが、 特高(電線)は問題ないそうです。」ボス「えっ、えっ・・・何は問題ないの?」チキン「特高です。特高、特高(トッコウ)!」 こんな会話を小声でしていたら、突然、すぐ近くでワイワイと中国語で会話していた年配の方々が 「ギョッ!!」 とした表情でこちらを向きました。 「えっ・えっ??・・・ ちょっと待ってよ、オレ今なにか変なことを言ったかなぁ??」と思いながら、気まずい雰囲気を感じ取り、上司(ボス)も私(チキン)も1分間くらい無言になってしまいました。 私達は特別な行動はしておらず、自分の発言内容をよくよく振り返ってみると、思い当たる節がありました。 「特高(トッコウ)」というコトバ。これを太平洋戦争中の神風特別攻撃 いわゆる「特攻(トッコウ)」を連想させたのか??ここで私が言った「特高」とは、電気の世界でいう「特別高圧」の意味で 直流・交流ともに電圧が7000ボルトを超えるものを指しています。 そう思いつつも、反応の仕方の程度を考慮すると、「何か変だなぁ・・・ 他の意味か?」としばらく考えてみました。しばらくして、「まさか・・・」と思いつつも、頭に浮かんだのは「特高警察 (通称:特高)」特高警察とは、戦前からある組織で、太平洋戦争中は反天皇制を唱える者やそういった思想・言論の制限・社会主義思想の弾圧を行った警察組織。 私は所詮チキン野郎ですので、そういった政治や歴史には疎い人間です。それゆえ特高警察に関する知識はありませんし、これまでも学校の教科書の端のほうに少し載っていたかな~という位の印象しかありませんでした。 ただ、戦争を体験したり、もしくは血なまぐさい戦争の歴史を中国で学んだ人なら、妙な勘違いをして急激に顔色を変えるのも解かります。 さてはて、結局彼らはいったい何を思ったのか・・・。無用な心配をさせてしまっていたらスイマセン。まぁ私の顔にへんなものでも付いていたのなら、全然いいのですが。

2009.08.28

コメント(0)

-

ブログ=リニューアル!

本日、ブログを少しリニューアルしました!ブログのタイトルとデザインを少し変更し、また「廃線跡関係へのリンク」も足しました。 今後ともどうぞ宜しくお願いします~。m(_ _)m

2009.05.31

コメント(0)

-

鼻血がジャージャー

昨日、珍しく夜間の仕事があり、昼間の仕事が終わったあとに仮眠をとっていると、何やら鼻の奥から熱いモノがツーっと流れて来ました。 「んっ?まさか・・」と思いベッドから起き上がり鼻を押さえると手が血だらけ・・・。しかも、ポタポタと出血はかなりの勢い。鼻血でした。しかしながら鼻血には慣れているので、落ち着いて処置。今回は1時間くらいで止まりました。 思い出すと私の歴史は鼻血との戦いでした。小学生の頃から怪我した訳でもなく、ホジッていなくても急に鼻血が大量に出血する事がありました。 出血量は毎回ひどく、洗面台は真っ赤になってしまい、鼻に詰めたティッシュはアッという間に赤くそまり、抜くと水道の蛇口を開いたように鼻腔に溜まった血液がジャーっと流れ出して、私より両親の方がその光景に青ざめていました。中学から大学ごろにかけても、炎天下で部活やったりテスト前に寝不足すると、たびたび大量出血してました。 私の場合は炎天下などで大汗をかいて、体力が消耗すると鼻血がでる法則があるので、そういう時はビタミンのサプリメントを摂るようにしています。 ちなみに、一般的に鼻血とは鼻の中の毛細血管が切れることで起きるようですが、 脈に同期して血液が吹き出る場合は動脈出血なのでしょうか・・

2009.05.16

コメント(0)

-

金曜の夜に Phil Collins "Against All Odds"

フィル・コリンズこの人の曲を初めて耳にしたのは高校生の時だったか・・・。たしかラジオだったと思う。"Easy Lover" "Another day in paradise"とか、せっせと録音したテープの中に入っていたと思う。大学生になってインターネットを使うようになってから、この人が意外な感じのオッサンだった事を知った。でも・・意外にもこのオッサンがソウルフルに歌ってくれるんだ。日本で例えるならサザンの桑田佳祐のような感じだろうか?似てる気がする。 "Against All Odds" なんて、メロディーは聴き覚えはあったが、フィル・コリンズが歌っている事を知ったのは、社会人になってから。これもYoutubeのおかげか?・・・ 「Phil Collins with his Band」 ではないが、ライブツアーなどではバックを構成するアーティストメンバーは、いつも大体同じようだ。トランペッターやべーシストの白髭じいも、最近気になっている。ラッパの人、日本人かと思ったら、字幕でお名前が「Lee ・~~」と出ていたので中国の方のようで。 Tp / Tb / Sax などブラスのサウンドが沢山盛り込まれていて、スケールの大きさを感じさせてくれるアーティストだと思う。 以下、Youtubeへ"Against All Odds"How can I just let you walk away, just let you leave without a traceWhen I stand here taking every breath with you, oohYou're the only one who really knew me at allHow can you just walk away from me,when all I can do is watch you leaveCos we've shared the laughter and the pain and even shared the tearsYou're the only one who really knew me at allSo take a look at me now, cos there's just an empty spaceAnd there's nothing left here to remind me,just the memory of your faceJust take a look at me now, well there's just an empty spaceAnd you coming back to me is against the odds and that's what I've got to face.I wish I could just make you turn around,turn around and see me cryThere's so much I need to say to you,so many reasons whyYou're the only one who really knew me at allSo take a look at me now, well there's just an empty spaceAnd there's nothing left here to remind me, just the memory of your faceJust take a look at me now, cos there's just an empty spaceBut to wait for you, that's all I can do and that's what I've got to faceJust take a look at me now, cos I'll still be standing hereAnd you coming back to me is against all odds It's a chance I've got to take.Just take a look at me now. その他・・・"I Missed Again " (Live)"Hand in Hand ""Something Happened On The Way To Heaven(Live)""Take me home"など・・

2009.05.08

コメント(0)

-

【7MHz帯拡張】 FT-950改造 【アマチュア無線】

無線通信に用いる電波には「周波数帯」という概念がありまして、たくさんある周波数の中で、アマチュア無線用に割り当てられている周波数帯があります。アマチュア無線の周波数はこちら→バンドプラン アマチュア無線において、7MHz帯はいわゆる「短波」であり、電波の伝搬範囲も日本国内から海外までと広く、多くの無線家とコンタクトできる為大変人気が高いバンドです。またその人気ゆえに 「無線の銀座通り」 と言われたくらい混雑がひどく、まともに通信するのが大変な状況でした。 無線家にとって、「周波数帯を少し広げてもらえないものか・・・」というのが長年の望みでした。 その望みが叶い、 平成21年3月30日から7MHz帯が7.000MHz~7.200MHzと大幅に広がりました。 そこで問題は「無線機の改修」です。なぜなら今までの無線機は7.000~7.100MHzまでしか発信できないからです。Icom社はwebに改造方法を公開しています。Vertexstandard社は全てメーカー改修になるようです。 私が保有しているVertexstandard のFT-950もデフォルトでは7.100~7.200MHzは対応してません。そこで、メーカーに送るか検討しましたが、面倒ですし送料もかかるので自分でやることにしました。 購入して以来、初めて無線機の「内臓」を見ます。トップカバーを外すと・・・ さらにトップパネルを外すと・・・さらにどんどん分解しまして・・・さてっ・・・改修工事 開始! ガチャ・・ガチャ・・ 改修工事 完了!7.100~7.200MHzでも送信可能になりました!これで7MHz拡張対応は万全です!

2009.05.05

コメント(2)

-

マスクと食料の買いだめ

豚インフルエンザのウイルスが確実に世界中に拡大しています。 ウイルスが日本に入ってきて、感染者が急増するのは、もはや時間の問題でしょう。 しかし、なぜ日本政府はメキシコや米国など感染拡大国からの帰国者や旅行者を全て入国禁止にしないのでしょうか。私には対応方法が甘すぎる思えます。 いくら空港で簡易検査を実施しても、陽性とされないウイルス保有者は必ずおり、その人間が基となって日本本土を絶望の底に突き落とすことになるのですから、今までにない位の強力な措置をとらなければいけないはずです。 恐らく、間も無く日本にも急速に感染が拡大するでしょうから、1ヶ月分のマスクの買い溜め、場合によっては食料品の備蓄もした方が良いと思います。こ のウイルスは弱毒性ですが体力の弱った人は深刻な症状になる可能性があるそうです。私としては、自分は兎も角、実家の祖母や父、母が心配になってしまいます。

2009.04.30

コメント(0)

-

今年もGWは仕事だぜ (*o*;)/ ~Googleにモールスが・・~

例年通りですが、今年のGWは仕事です。まぁ、建設プロジェクトに休みはありませんから・・・仕方ありません。 さてはて、GoogleのWebページに何やら気になる「点と棒」が・・・まさかと思い、声に 「ツー・ツー・ト ~」 と読んでみると モールス信号ではありませんか。「こいつモールスでGoogleと打ってやがる。やるな・・」と思った私でした。何でも昨日、4月27日はサミュエル・モールスさんの誕生日だったようです。モールスを打つ者として、恥ずかしいですが、誕生日だとは全く知りませんでした。 (おまけ)電信の打電風景(神奈川県水産技術センター:三浦市)

2009.04.28

コメント(0)

-

ついに "パンデミック " か?? ★豚インフルエンザ★

豚インフルエンザがメキシコを中心として米国やカナダ、欧州へと確実に拡散しているみたいです。正直、こわいです。私の頭にフッとよぎった言葉・・・「パンデミック」・・・・厚生労働省は現時点でこれをパンデミックの発生と決めるには至っていないようですが、嫌な予感がしてしまいます。詳しくはこちら・日本感染症学会・厚生労働省・WHO・国立感染症情報センター・厚生労働省検疫所 そのあたりが専門の友人がいるので、軽くメールで聞いてみました。彼は生命科学を大学院まで専攻して、現在、国立の某研究所に勤めており、かなり詳しく説明してくれましたが、専門的すぎて私にはサッパリ解かりませんでした・・・ ただ・・・学者達はこの事象について、世間が騒いでいる以上に深刻に受け止めているようです。 何でも今回の感染事例は何とか収束するのでは?と踏んでいるようですが、何年か後にこのウイルスがさらに変異して、人間どうし間に於ける強力な感染力を持ってしまった時のことを危惧しているらしいです。なんでも、そうなったら 「こんなものでは済まない・・お手上げだよ 」だそうです。 カー!!怖いので、もう考えない事にします。(hi)

2009.04.27

コメント(0)

-

Aerosmith - Cryin'- -What it takes-

昨日、高校時代のバンド同期から飲み会の開催メールが来た。 何より連絡を取るのが久しぶりなのと、メールアドレスが変わっていなかったことに少し驚いた。 そんなことで、今日は高校時代を思い出しつつ、エアロスミスのCryin'などを聴いています。 Cryin' (from YouTube~ ) What it takes (from YouTube~)2002年だったか・・・4ドーム公演で来日した時、バンドの友人と東京ドームに行って、ぴょんぴょん飛び跳ねたような・・・あの時の光景が鮮明に思い出された・・・。

2009.04.26

コメント(0)

-

北朝鮮 ミサイル発射の兆候を捉える方法

久しぶりの更新になります。 ちょっと気になる話題がありますので、それについて書きたいと思います。北朝鮮がミサイルを発射するのではないか??という情報がどこから出たかは知りませんが、マスコミを通じて広く伝えられていますよね。1998年に北朝鮮がテポドンを発射し、日本の上空の大気圏外を通過して太平洋に落下した時には日本中に衝撃が走りました。 さて、ミサイルの発射兆候はどの様に知るのでしょうか。メジャーなところでは、やはり各国の軍事部門です。米国は軍事衛星による写真分析や通信傍受、ラジオ放送などによって、絶えず北朝鮮の軍隊の動きや朝鮮労働党の活動を探っています。 こうなると、一般の人には全く察知できないと思うかもしれませんが、実は少しだけ察知できる場合があります。 それは、短距離ミサイルの発射です。 と~ってもアナログな方法ですが、モールス信号を解読でき、それでいて短波帯用の受信装置もしくはゼネカバのアマチュア無線機を持っていることが条件です。 実は北朝鮮は日本海などに短距離ミサイルを発射したり、海上で軍事演習を行うときは、予め航行禁止区域を設けます。このエリアが設定された時点で「何かあるな・・」と判断できる訳です。 この情報は北朝鮮にある船舶を通信対象とした無線局(海岸局という)から発信されるため、日本でも受信できる場合があります。 詳しい内容は電波法により公表できませんが、そのエリアについては緯度、経度で指定した複数のポイントを結んだ海域として指定されます。 北朝鮮の海岸局から発信されるモールス信号(CWと表記)は独特のクセがあって、周波数安定度も良くないので、その道の人なら一声ならぬ一音で判ります。キーもエレキーみたいなハイソな機器は使っていないようで、昔ながらの縦振り電鍵を用いているようです。だから (― ・ ― ―)といった音でも長点と短点のバランスが人によってかなり違っています。聴いている限り、打っている人は数人しかおらず、「今日はあの人だ!」と分かってしまうくらいです。 以前、北朝鮮が日本海の北方、それもかなりロシアとの国境に近い海域に短距離ミサイルを発射した際には、マスコミは突然の発射のように伝えていましたが、私は6日前にキャッチした無線の内容と、とあるモニタリングステーションからの情報で、ある程度は予測できていました。 ただ、これはあくまでも短距離ミサイルのように北朝鮮の船舶に影響がある場合などに限られ、テポドンのように長距離のミサイル実験の場合はまず察知不能です。 恐らく、日本の防衛省情報本部などの情報収集機関は、当然このあたりはしっかり押さえている事でしょう・・・。 それにしても北朝鮮のミサイルなど軍事ツールはボロテクが多いらしいので、故障で日本に命中したりしないでしょうか・・・少し心配になります。

2009.02.28

コメント(0)

-

東電ヘリ 墜落 送電線を破壊・・・

群馬県の水上で、東電がヘリコプターを用いて送電線の巡視を行っていたところ誤って送電線に接触し、ヘリが墜落したそうです。 この影響で停電が発生し、苗場スキー場では700人がリフトに宙吊り。1万7千世帯に影響を与えました。 おまけに東電の送電線に加えて、他社の送電線も切断した為、広い範囲に影響が出たとのこと。送電線を保守する為に巡視するはずなのに・・・巡視しているつもりで、自分で自分の設備を破壊しているのだから救いようがないです。とある送電のプロがポツリと漏らしてました・・・「保守すると言って壊してるんじゃあ、世話ねぇーよ」まったくだ!

2009.02.10

コメント(0)

-

今年はもう終わり・・・お疲れでした

今年も早いもので、もう大晦日です。 今年も振り返ると色々あって大変でした。(**:)しょっぱなの仕事では絶縁破壊が起きるし、昇職試験もあるし、部下もできるし異動もあるし、社会人2年目にして段々と大変さと辛さが身に染みてきました。特に異動前と異動後の職場で考え方が180度が異なっていたので苦労しました・・(というか現在進行形です) 来年は安全で順風満帆で仕事がスムーズに進むような年になってほしいな~と思います。 今晩は珍しく一人でお酒をちびちびとやっています。Asahi「冬限定 旬果搾り」ってまあまあですな。今夜は珍しく酔ってます。一年に1回くらいいいですよねぇ。 さて、明日はお土産をいっぱい買って実家に帰省します。地元の友人達にも久しぶりに会えます。 ネコも元気でやってるかなぁ~ ・ ・ ・ ・

2008.12.30

コメント(4)

-

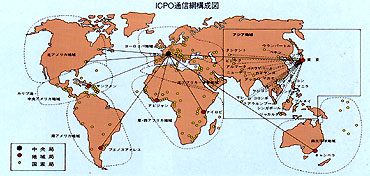

ICPOの無線局

「ICPO」というとどんな組織を思い浮かべるでしょうか? アニメ「ルパン三世」に出てくる”とっつぁん”こと「銭形警部」でしょうか。ICPOとは「国際刑事警察機構(International Criminal Police Organization)」のことで、インターポールとも呼ばれています。現在、この組織には186か国が加盟しており、世界的な犯罪に対する協力体制を築いています。主な活動ないようは国際犯罪及び国際犯罪者に関する情報の収集と交換 犯罪対策のための国際会議の開催 逃亡犯罪人の所在発見と国際手配書の発行等 とのことです。ちなみにインターポールという呼称はRTTY通信の宛先略号に由来するらしいです。(Wikiより(^^) ) 無線家としては興味深いのですが、この組織では、その昔、無線電信による文書伝達を行っていたらしいです。 少々リサーチしてみました。「ICPO無線通信ネットワーク」なるものが存在していて、昔は世界中で短波帯を利用した無線電信による通信を行っていたそうです。その中でも日本にあった「ICPO東京無線局」は東南アジア地域の地域中央局として機能しており、フランスのパリにあるICPO本部(中央局)と通信を行っていたようです。どんな無線局があったのかな?と興味が湧きまして無線局や機材についても調べてみました。インターネットでは殆どヒットしませんでしたが、数少ない資料によると以前は東京の中野の送信所か受信所があったようです。(現在は無いようです)日本でのICPO関係業務は警察庁が担っており、東京無線局は警察庁が運用していたようです。 当時の警察通信概要図には「ICPO無線局」の記載があります。 通信所は霞ヶ関の警察庁の本部庁舎にあったのかな?とも思ったのですが、詳しくは分かりません。 警察白書によると「ICPO東京無線局は、霞ヶ関通信所、中野及び小牧送信所等から成り、ICPO無線網における東南アジア地域中央無線局として、ソウル、マニラ、ジャカルタ、バンコク、ニューデリー等の東南アジア地域の各国家無線局やパリの国際中央無線局との間で交信を行っており、その取扱電報の増加状況は、図9-10のとおりである。 図9-10 ICPO東京無線局における電報取扱通数の推移(昭和42~49年) 近年における犯罪の国際化の傾向は年を追って強まり、これに伴う情報量の増大に対処するため、国際商用テレックスの導入及び写真、指紋等を送受するファクシミリの採用等が検討されているほか、近くオーストラリアがこの無線網への加入を検討しているなど、ICPO無線網も更に充実、拡大が図られつつある。 特に、昭和49年4月には、初のICPOアジア地域通信会議が東京で開催され、東南アジア地域加盟国間の連携協力を一層推進することを確認するなど多くの成果を収めた。」 とのことです。やはり庁舎の中にあったのかもしれません。 通信所の写真を見つけました。 どうも上の写真の方が年代が古いようです。下の写真を見ると沢山の無線機器(受信機やリモートコントローラー?)が並んでいて、無線好きにはたまらないですね(^^:)画像が悪くて詳細は判りませんが、恐らく日本無線(JRC)の受信機(NRDシリーズ)のように見えます。右の写真は昭和60~62年頃のようですから、そんな最近までは電信が使われていたんですね。少々驚きです。 ちなみに次の写真は当時のICPO本部(フランス・パリ)の建屋です。立派なログペリアンテナが林立しており、短波による通信をしていたのがよくわかります。ちなみに次の写真は現在の写真。アンテナがありませんので、短波による電信は行われていないかもしれません。ちなみに現在ICPO加盟の各国はI-24/7システムというネットワークで結ばれているようです。上の2つの写真は現在のものらしいです。通信士によるCW運用は無くなり完全にIPネットワークや衛星通信に移行したのかは不明なんですが、右上の写真の奥に受信機(NRD)とリモコンのような物がラックに入っているように見えますので、もしかしたらまだRTTY通信は残っているのかもしれませんね。(もしかしたら手前の方がテレタイプしているのかも・・) 私が調べて分かったのはここまでです。やはり詳しい事は「その道」の方にお話を聞かないと分かりませんねm(--)mただ、ICPOがモールスによる固定通信網を持っていたという事が分かっただけでもとても新鮮に思えました。 現在ではモールスによる通信は自衛隊や漁業無線の一部、あとはアマチュア無線しかないようです。時代の流れとしては当然ですが、少々残念な気もします。CWってアマチュア的には小さい電力で遠くまで飛んでくれるので私は好きなんですけどね~。 余談ですが、一つ気付いたことがあります。東京局のどの写真にも一つだけ共通のモノが写っています! それは・・・・・・「地球儀」 です。現在の東京局の写真にも写っています。水色のラックの上に写っている茶色の棒は地球儀の支柱でしょう!先輩の代から、大切に受け継がれているのでしょうか。 (END)

2008.11.30

コメント(1)

-

産科医不足

先日、墨東病院が妊婦受け入れを断り、妊婦が死亡したニュースが報道されたことで、産科医療に対する危機感がより高まったと思います。 今日も夕方のニュースで、ある産婦人科医師の仕事ぶりが放送されていました。当直明けなのに、またさらに別の病院へと出勤していく様子が印象的でした。本当にヘトヘトなお顔をされてました。以前から小児科と産婦人科の医師不足・過酷な勤務の実態は時々報道されていましたが、改めてその大変さが伝わってきます。 ニュースによると、産婦人科は過酷な上にリスクも大きく、医大の若い学生で志す人が少ないそうです。 しかしながら・・・妊婦にとっては医師不足やベッドが満床だろうが、そんなことには「知った事か」で、病院がどういう状態であろうと考慮はしないでしょうし・・・。「医師不足?知らないわよ、そんなの。子ども産ませなさいよ!!でも、もしミスったら訴えてやるからね!」睡眠不足のなか一生懸命に働いても、激務からは開放されずそれでもし医療ミスと判断される事象が発生すれば即座に訴えられる。 産科医療は日々新しい命の誕生と向き合える感動的な仕事だと思いますがどうやらキレイごとだけでやっていけるほど楽ではないようです。 国の主導で医療体制の改革を行わないと、とても地域医療の見直しだけではうまくいかない気がします。

2008.11.03

コメント(0)

-

気になるアンテナ

アンテナがあるとついつい目がとまる。アマチュア無線家の悪い癖である。今日もぶらり散歩していたら、遠くにアンテナを発見。少し寄り道してみた。立派なタワーが4本も建っていて、中短波用と思われるタブレットアンテナが何面にも張ってありました。反対側からの写真は・・・丘の上のロケーションの良いところにありました。シンプルなアンテナだなあ~漁業無線局かな?と思ったんですが何となく雰囲気が少し違う気もします。漁業無線局なら年中無休ですが、日曜だからか?人の気配が有りませんでした。 帰ってから地図とGoogleEarthで調べましたが名前は載っていませんでした。大概、地図に名称が載っていない建物は公安関係だったり防衛庁関係の施設だったりします。色々調べたところ、外務省の施設のようです。衛星回線が主流な今、通信に短波帯の電波を使っているのでしょうか?それとも無線局ではなく、傍受専門の機関なのか・・・詳細は不明です。 のどかな畑の中にポツンとある施設ですので、遠くからもよく見えました。

2008.10.12

コメント(2)

-

いつのまにか秋

8月ごろから仕事に追いまくられて、気がついたらオリンピックも終わり、ハムフェアも終わり・・・いつのまにか秋になってました・・・。 それにしても秋はいい。一番好きな季節です。昼間は暖かく、夕方になると急にキリッと冷たい風が吹いてくる。金木犀の香る季節・・ あ~ 秋の東北に行きたいな~ ・・・ 来週はひどくプレッシャーのかかる仕事がありますので、この週末は頭のなかで何度もシミュレーションしなきゃならないんですが、明日だけは忘れて千葉方面に遊びに行こうと思います。

2008.10.11

コメント(0)

-

鉄塔事故 関西電力

毎日新聞より~ 鉄塔事故:地上44mで折れ作業員4人転落2人死亡 福井 作業員が落下した鉄塔(鉄塔の頂点部分が壊れており、鉄塔下に落下したと思われる部品が散乱している)=福井県美浜町で2008年9月15日午後2時2分、本社ヘリから小関勉撮影 鉄塔から転落した負傷者を搬送する救急車=福井県敦賀市沓見で2008年9月15日午後0時21分、酒造唯撮影 15日午前11時半ごろ、福井県美浜町菅浜の山中で、関西電力の送電線鉄塔(高さ53.5メートル)が地上約44メートル付近で折れ、すぐ上の鉄塔上で作業をしていた男性4人が地上へ落ちた。岡山市乙多見、澤井孝幸さん(44)▽富山市上大久保、中島春生さん(48)が全身を強く打ち死亡。岡山県瀬戸内市邑久町北島、菊楽信一さん(34)▽富山県立山町利田、高原渉さん(19)が足の骨を折るなど重傷を負った。福井県警敦賀署は、業務上過失致死傷の疑いもあるとみて、16日午後に実況見分した。 同署や関電によると、澤井さん、菊楽さんは岩井工業所(岡山市)、中島さん、高原さんはエフテック(富山市)の社員。両社は関電の協力会社で、4人を含む約30人が15日午前8時から、鉄塔の建て替えに伴い、送電線を古い鉄塔から仮設鉄塔に移し替える作業をしていた。事故当時、澤井さんら4人が鉄塔上で絶縁器具の取り外し作業をしていたが、突然、本体が約44メートル付近から折れたという。 送電線は、関電美浜原発から美浜町新庄の嶺南変電所に27万5000ボルトを送電。関電によると、事故のあった鉄塔は1969年4月に建設されたが、05年の大雪で鉄材の一部が曲がったため、今年5月から建て替え工事をしていた。近くに仮鉄塔を建て、8月10日から移設作業を始めた。 鉄塔は4本の鉄材が左右に張り出した構造で、このうち上から2番目と3番目の間で鉄塔が折れ、西側に倒れるように落ちた。4人は、倒れた方と反対側の上から2番目の鉄材の上にいたという。折れた部分は、3年前に曲がった鉄塔の柱を鉄板で補強した部分の直下だった。 鉄塔の下で作業をしていたエフテック社員(58)は「ドーンという爆弾が落ちたような音がして青白い火花が散った。4人は鉄材に命綱を付けていた。鉄塔が当たると思って逃げるのに精いっぱいだった」と話していた。 現場はJR北陸線敦賀駅から西に約6キロの尾根沿い。 恐ろしい事故だと思います。命綱をしっかり鉄塔に結んでいても、鉄塔そのものが折れてしまってはどうにもなりません。 強度不足や施工計画ミスが原因でしょうか・・・単なる作業ミスというより、背後には今までの設備管理など保全方法の問題があるような気がします。この鉄塔は1969年竣工とのこと。「歳」で言うなら中年でしょうか。古いものだと大正時代に造られたものも残っているようです。 組織は違えど、他人事には思えないこの事故・・・ 亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

2008.09.20

コメント(0)

-

不正採用はだめだめよ

ニュースを見ていると不正採用された教員の「後片付け」をめぐってもめているらしい・・・「能も無いのに、何でこんな人が教師やっているの?」こう思わざるを得ない人がかなりいるのかもしれません。私が小学生の頃にもいました・・・、そういう教員が。 教師なのに遊んでばかり。まともに授業なんてやりゃしない。民間企業なら「著しく業務態度が悪い」として解雇されるが教師は「犯罪」でも犯さない限り、クビにはならない。 「こんな人がよく教師になれたもんだ」と小学生に呆れられていたその先生に関しては 「教育委員会に強力なコネがあるらしい」「教育委員会のお偉いさんとパイプがある」という噂もよく聞こえてきました。(自分でそう言っていたらしい・・・) テレビで不正採用の教員が「不正してまで教育に携わりたいとは思わない」と言っていましたが、私としては「実力で教員になった者が言うセリフだろ~」 と思ってしまいます。 おまけに、不正採用で解雇された教員の中には臨時講師としての採用を希望した者がかなりいたようです。 児童に対して「先生は悪い事をしたからクビになっちゃいまちたーだから、臨時職員として食い繋いでいく事にしまちた~」とでも言うつもりなんでしょうか? 普通の神経なら、教え子に顔向けできないはずだが・・・神経が少しヘンなのかもしれません。 どんどんメスを入れて、ばんばん辞めさせろ・・・・そう思うのは私だけではないはず。

2008.09.08

コメント(0)

-

Chet Atkins ビートルズメドレー

YouTubeへ

2008.09.06

コメント(0)

-

Youtube「ドジなクレーン車」

Youtubeよりクレーンアクシデントの映像。映像はこちらでかいコンクリ製のモニュメントを運んでいますが、クレーンが負けたようです。クレーンが故障しているのか、それともオペレーターがいわゆる「ヘボオペ」なのか・・・詳細は不明です。

2008.08.24

コメント(0)

-

電波利用料の請求書?

「電波利用料」の請求書が届きました。 殆ど電波は利用していないんですが、国からの請求では仕方ありません・・・。納付が遅れると、延滞金額が加算されてしまうので早く納付しなければ。このお金はいったいどの様な事柄に使われているんでしょうかね~。役人のメシ代でしょうかね。

2008.08.23

コメント(0)

-

今年もお盆は仕事だぜ。。

あ~今年もお盆に帰省できませんでした~。 しかし、職場の人数が少ない分、仕事が捗って仕方がない。なぜかって? 上司から不意に横ヤリが飛んでくる心配がないからで・・ ともかく、電車もすいてて通勤が楽だし、こういう時期は黙々と働いて、貯めた有給は年末年始などに注ぎ込むのが私に合っているかも。 さて、先日の健康診断で「もう少し、プライベート時間の運動を増やしてはいかが?」と言われ、その週末、河川敷きを4時間ぶっ通しで走っていたら痩せてベルトがゆるゆるになってしまいました。少しは運動不足解消になっただろうか・・・でも、こういうのは「毎日少しずつ」がポイントでしょうね。はい無理ですわ。

2008.08.15

コメント(0)

-

電車の屋根で鬼ごっこ(news)

記事を引用します。 架線に触れ感電?鬼ごっこの少年重傷 JR常磐線一時不通2008.8.2 00:19 1日午後9時40分ごろ、茨城県高萩市高戸のJR常磐線の引き込み線で、付近の住民から「『救急車を呼べ』という若者の声がした」と110番通報があった。消防署員が駆けつけたところ、引き込み線に止められていた電車の屋根の上で、架線に触れて感電したとみられる少年(16)が倒れているのを発見。少年は近くの病院に運ばれたが、重傷。この事故の影響で、常磐線は水戸-いわき間の上下線で約45分間、運転を見合わせた。 県警高萩署の調べでは、少年は友人約10人とともに引き込み線内に入り、このうち2、3人と鬼ごっこをしていた。電車には清掃用のはしごが立て掛けられていたため、少年がよじ登ってしまったらしい。 最近の子供も、まだ鬼ごっこなんてやってるのか・・・遊びの元祖が残っている事に安心している一方で、常識の欠如に驚いている。危険性に気付いているか否かではなく、やって良い事と悪い事の分別が出来ていない事が問題ですよね~。AC20kVで感電して助かったのは運が良いとしか言いようが無いです。

2008.08.03

コメント(0)

-

電気に関するyoutube

あ~ 何だか体が重いです。早くも夏バテかも・・・さてはて、本日は休みですが、来週は社内勉強会で講師役をするので家で資料作り・・・参考書を読みながら一生懸命書きこきしてます。 さてはて、youtubeの電気に関する映像を探してみました。今日は 【アーク】映像は恐らく回路に電気が流れている状態で水平1点切り断路器を開放した?ようです。映像を見ると、なぜ遮断器が必要かがよく分かります。電気の電圧が高圧になると、弱電では考慮しない電気的性質を扱う必要が出てくるので、面白いものだなぁーと思います。

2008.07.12

コメント(0)

全205件 (205件中 1-50件目)

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【気まずい…】楽天お買い物マラソン…

- (2025-11-21 20:30:04)

-

-

-

- まち楽ブログ

- 全国展開中!私のプリン「大阪みっく…

- (2025-11-22 04:51:43)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 2025年11月22日今日の残高

- (2025-11-22 11:20:49)

-