全338件 (338件中 1-50件目)

-

思い出のワーストドレッサー賞

11月26日都内のホテルで恒例メンズファッション協会主催ベストドレッサー賞の発表がありました。本年度インターナショナル部門でダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」メンバー4人が選ばれましたが、アメリカ公演でも活躍しているグループにインターナショナル部門というのがいいですね。ベストドレッサー賞公式サイトより毎年ベストドレッサー賞が発表されるたび、ヤンチャだった学生時代に仕掛けた「学生が選ぶワーストドレッサー賞」のことを思い出します。あれは大学2年生のこと。故郷でテーラーを経営するオヤジから電話がありました。懇意にしている名古屋の最大手テーラー神谷のご子息がサビルローでの修行を終えて帰国し原宿にアトリエを構えるから挨拶に行くように、と。神谷裕之さんは学生時代に立教大学ファッション研究会代表、卒業後オンワード樫山に就職、その後紳士服のメッカであるロンドンのサビルローで修行して帰国。のちにロイ・カミヤの名前で西武百貨店池袋店にショップを構えました。オヤジが命じるまま原宿駅前マンションの新設アトリエにお邪魔しました。その場にメンズファッション業界の重鎮が何人もいらっしゃいましたが、若造は私一人きり。このとき名刺を持っていない私は「名刺も作らずにここに来るとはなにごとか」と当時メンズファッション協会専務理事に叱られました。さっそく名刺を作り、名刺をくださった方々を訪ね、メンズファッション協会の事務局も訪問しました。同協会はメンズファッションを広く社会に広めるためベストドレッサー賞はじめ様々なイベントを開催していたのでイベントのヘルプのアルバイトをすることになりました。さっそく同協会研修事業の会場設営アルバイトをしていたら、当時理事長だった石津謙介さん(VANヂャケット社長)に呼び止められました。私は事務局から宴会場に持ち込んだサントリー角瓶ボトルをテーブルに並べていましたが、「キミ、これをどう思うかね?」と角瓶を指さして質問されたので、「学生の私でもこれは飲みません。ファッションセミナーの打ち上げなんですから(当時よくテレビCMをしていた)カティーサークやJ&Bの方がいいと思います」と正直に答えました。するとセミナー会場から専務理事を呼び出し面白い質問をしたのです。「いま女性を口説きに行くときどんな乗り物で行くのかね?」。答えられずにいる専務理事に「自転車だよ、自転車。キミのやっていることはバスなんだよ。すぐにボトルをスコッチに替えなさい」。石津さん、面白いこと言う方だなあと感心しました。その後同協会開催の別のセミナーでパネリストとして壇上に上がった石津さんの発言に疑問を感じた私は、「大変失礼ですが、先生のご発言は間違っていると思います」と業界リーダーに手紙を出しました。すると再び石津さんは専務理事に「学生でもこれくらい考えているんだぞ」と叱ったようです。この手紙の一件で私は事務局お出入り禁止、私が主宰していた学生ファッションのマーケティンググループの仲間と一緒に予定していたアルバイトは不可になり、しかも「この業界では働けないようにするぞ」と脅されました。みんなで大イベントを手伝う予定だったので全員のアルバイト代をあてにして私たちはホノルル郊外のショッピングセンター視察研修に出かけた直後の出来事。グループ主宰者の私は旅行代理店に全員の研修旅行費を借金することになってしまったのです。借金返済のために毎日の食事を切り詰め、たくさん原稿を書き、親にも甘えてどうにか返済しました。一人の学生の手紙に腹を立てて「働けないようにするぞ」と発言した専務理事を私は許すわけにはいきません。知り合いのメディア関係者や評論家の先生を回って「弱者の学生を虐めるなんておかしいと思いませんか」と皆さんに訴え、賛同を得ました。そして、最後に放った矢は「学生たちが選ぶワーストドレッサー賞」でした。グループ同志の友人たち数百人の学生に「おしゃれと思う有名人」のアンケートを実施、集計結果をあえて「ワーストドレッサー賞」として同協会恒例のベストドレッサー賞と同じ日にマスコミ発表しました。男性がテレビドラマ「太陽にほえろ」や「傷だらけの天使」で大人気だったショーケンこと萩原健一さん、女性はバラエティー番組「3時のあなた」などで司会を務める芳村真理さんでした。翌日の新聞報道に私たちもびっくり。自分たちが仕組んだ「ワーストドレッサー賞」の報道が恒例ベストドレッサー賞の3倍くらいどの新聞も大きな記事、事件になってしまいました。新聞をご覧になった石津謙介さんは「最近の学生はろくなことしないね」とおっしゃったそうですが、どの新聞も学生の発表の方が大きな扱いでしたからきっとご立腹だったでしょう。私はやったーと喜ぶと同時にこれで自分は日本のファッション業界で働けないと覚悟しました。私は大学卒業後すぐニューヨークに渡りましたが、米国のマーチャンダイジングを身体で学びたいと強く思ったこととこのワーストドレッサー賞の一件でしばらく日本では働けないと覚悟したからでした。私がニューヨークに渡った翌年たまたま業界の宴席で専務理事さんはオヤジに「息子さんには大変お世話になりました」と声をかけてくださったようです。オヤジから聞いたとき、わが逆襲の経緯を説明したら笑ってました。と言うわけで、私は毎年ベストドレッサー賞の発表があるたび複雑な思いになるのです。

2025.11.28

-

残念ながらキャンセル

長くファッションの世界で仕事してきたので私は政治家との接点はほとんどありませんでした。偉い人との面会は超苦手なので良かったんですが、前職官民投資ファンド社長時代は業務上どうしても政治家との面談が必要、たくさんの国会議員や大臣と面会しました。クールジャパンを推進するために国会の承認を経て設立された会社ですから当時の与党自民党、公明党と法案を賛成した民主党の3党の関係議員にご挨拶や説明、党本部や議員会館にもよくお邪魔しました。国会議員の中には私たち民間人に対して優しい目線で接してくださる方もいれば、正直言って上から目線で高圧的な態度の方もいらっしゃいました。優しい目線の政治家という点でいまも印象に残っている方は、当時自民党政調会長だった高市早苗さんと初代クールジャパン戦略担当大臣だった稲田朋美さんです。クールジャパン機構発足時、私たちは伝統的な折り紙に新会社の概要を印刷、かわいい折り紙セットを皆さんに配りました。高市さんに折り紙セット数部差し上げたら「いただけるんですか」とまるで少女がご褒美もらったときのように目を輝かせて受け取ってくださいました。稲田さんを大臣室に訪ねたときはソファ横のテーブルに雑誌装苑が置いてあったので「大臣は装苑をお読みなのですか」と尋ねたら、「(ファッション業界の)社長がいらっしゃるので読みました」。嬉しいじゃないですか。このとき稲田さんが身につけていたソマルタの網タイツは福井県鯖江市(稲田さんの選挙区)の工場が生産していると説明したら、とんでもなく大喜びでした。お二人とも自民党の中では右寄り保守派と聞いていたので怖そうな女性政治家と覚悟して出かけましたが、面談ではそんな感じは微塵も感じさせませんでした。高市さんは、私の息子が大変お世話になった目白デザイン専門学校(現在は目白ファッション&アートカレッジ)小嶋禮子校長が東京の母親代わり。どういう経緯でいつ頃からそうだったのかは存じませんが、人格者の小嶋先生があれこれお世話した方ですから上から目線のお偉いさん(結構こういう政治家多いです)ではないはず。娘のような高市さんが日本政治史上初めて女性総理大臣に就任されたのですから、小嶋先生はあの世できっと喜んでいらっしゃるでしょう。先日の国会委員会での高市総理の台湾有事に関する「存立危機事態」発言、歴代総理大臣が決してストレートには発言してこなかったことをはっきり答弁されました。これに中国政府はすぐ態度を硬化させました。在大阪中国総領事のSNSでの発言に始まり、中国人の訪日旅行や留学自粛勧告、日本アニメ映画の中国内上映停止、日本産水産物の輸入禁止と連日緊張はエスカレートしています。1年前現地で開催されたセミナーそして、来週私が講師を務める予定だった江蘇省蘇州市でのセミナー、上海市でのミナペルホネン皆川明さん出版記念イベントも主催者の判断で中止になってしまいました。すでにセミナー投影資料を送り、中国語に翻訳してもらい、上海、杭州、蘇州で活躍しているデザイナーや新興アパレル企業経営者が多数参加を申し込んでくれていたので残念です。政治家の発言から重大な外交問題へと発展、中国人の訪日旅行や留学不可、アニメや映画など日本コンテンツ上映不可、日本産品輸入禁止が発令され、この先もさらに日中経済を揺るがす追加発令が出そうな空気があり、ここ数年中国ファッション業界人と親密に交流してきた私にはほんとに悔しいこと。この事態に対してSNSでは一般日本人がヒートアップ、「中国人インバウンド客が減少するから静かになる」、「中国インバウンド消費は必要ない」、「日本産品の中国向け輸出はいらない」などといった書き込みが増えました。これらを目にするにつけ悲しい思いでいっぱいです。私の渡航がキャンセルになったことはどうでもいいことですが、やっと輸出が再開されそうだった日本の漁業関係者、フライトや宿泊キャンセル多発の国内観光事業者、インバウンド需要でコロナ禍の負けを取り戻しつつあった全国の小売事業者、また現在中国駐在してビジネスしている日本人や現地の日本食レストランなど痛い目にあう人は相当な数でしょう。さらに為替軌道修正したかったところこの問題でますます円安になって物価上昇が止まらないかもしれません。それを「ざまあみろ」論調でSNSに書き込む日本人が少なくないことが残念でなりません。中国にしろ韓国にしろ日本は隣国各国ともっと仲良く友好関係を保つべきでしょうし、世界の人々から「訪問したい国」として見てもらいたいと思うのですが....。セミナー開催予定だった蘇州近郊陽澄湖私が議長していたCFD東京ファッションデザイナー協議会は韓国ファッション業界に色々アドバイスし、韓国で「ソウル・ファッションウイーク」が始まりました。そのオープニングイベントで壇上に上がった私は韓国業界首脳を前にはっきり申し上げました。「日本と韓国は近くて遠い国、お互いの努力で距離を縮めませんか」と。スピーチから席に戻ったら業界大先輩に「太田くん、際どいこと言うね」と笑われました。ファッションを通じて国際交流できればとCFDを立ち上げたのですから、私の役割はその遂行です。が、各国の関係者とは正直に話し合い距離を縮めるのが一番と信じてストレートに際どい挨拶をしました。政治外交の専門家ではないので私にはよくわかりませんが、日中両国政府が1日も早く和解して正常な文化経済交流に戻ることを期待したいです。

2025.11.20

-

交友録98 苦言に耳を傾けてくれた経営者

CFD東京ファッションデザイナー協議会設立した頃、「舐めない、媚びない、嘘つかない」をCFDスタッフに求めていたので自分が偉い人に媚びることはありませんでした。自分が思ったこと感じたことは遠慮せずどんな相手にもはっきりモノを言う、それが経済界の大物であろうが有名なデザイナーであろうがサシで会うときは遠慮しません。ただ面談や会食相手の部下らが同席する場合はプライドを傷つけないよう配慮してきたつもりです。年長者と初対面で「あなたが仰っていることはおかしい」あるいは「あなたは間違っています」とストレートに申し上げたら二度と会わなくなった方はいますが、ありがたいことに面談以降ずっとかわいがってくださった方は少なくありません。苦言に耳を傾けてくれたありがたいお一人がワールド創業者の畑崎廣敏さんです。ワールド創業者畑崎廣敏さん確かCFD設立して3ヶ月後のパリコレ時だったと思います。香港ファッション業界で大活躍していた佐々木力さん(通称リッキー)からヴァンドーム広場近くのホテルロッティに呼び出され、ロビーバーで深夜までサシ飲みしました。リッキーはワールドに香港の自社に出資してもらい、同時にワールドの取締役を務めていました。話題はその数ヶ月前ワールドがデビューさせた新人デザイナーMくんのコレクションでした。Mくんのデビューコレクションはとっても贅沢。装飾にたっぷりお金をかけたステージと客席、コレクションの点数はビッグネーム並みに多く、そのほとんどは先染め別注素材が大半、普通の新人デビューとは様相が違いました。しかも都内にオープンした路面店は立派、ショップの床には白い石を粉にしたパウダーが敷き詰め、ショップを出てきたお客様の白い足跡が目立ちました(これ、近所迷惑なんです)。大手企業の資金力をイヤというほど見せつけたショップ、そんな印象でした。リッキーに言いました。「こんなことやってたらデザイナー企業でアシスタントデザイナーをしている若者たちが浮き足立つ。資金力でMくんを甘やかすと日本のファッション業界全体にも絶対に良くないこと。やめて欲しい」と。するとリッキーも同じ思いだったようで、「近いうち畑崎さんと会う機会をセットするから直接言ってやってよ」と言われました。そののちリッキーは畑崎社長に「CFDが東京コレクションの大型テントを建てるのに苦労してるみたいだから相談に乗ってあげてください」と私との面談をセット、畑崎さんはホテルオークラ本館ロビーにお一人で現れました。お付きが同席なら遠慮したでしょうが、サシだったのでパリでリッキーに言ったことをストレートにぶつけました。「地方の中小企業のドラ息子がポルシェを買ってくれと言い出したら、父親はどう対応しますか。贅沢言うな、国産大衆車なら買ってやると言いませんか。あなたがMくんにやっていることは息子にポルシェでなくロールスロイスを買い与えてるのと同じ、世間は笑いますよ」。そして「日本のファッション業界のためにも若手デザイナーに贅沢させないでください」と付け加えました。恐らく私からテント建設費用協賛のお願いでもされるのかなという思いで畑崎社長はオークラにいらっしゃったでしょうが、若手デザイナーに贅沢させていることを糾弾されてびっくりなさったはず。でも表情はニコニコ、「この話をうちのTくん(のちの社長)に話してくれませんか」と言われました。滅多にお会いすることのないカリスマ経営者、言いたいことはここで全部言っておこうとワールドが買収したフランスデザイナー「シャンタルトーマス」のこと、ワールドが支援してその年の春にパリコレデビューした「ジンアベ」(阿部尋一デザイナー)のことにも触れました。ワールド支援でデビューしたジンアベシャンタルトーマスは当時経営的に厳しく現地で出資者を探していたブランド。なかなかいい条件の話がなく、最終的にワールドが出資して傘下におさめました。ところがフランスの一部メディアはまるでフランスのクリエーションを日本企業がお金で買い叩いたみたいなイヤな記事を書きました。当時はまだブランド買収がいまほど頻繁ではなかったからでしょうが、買い手がないから買ってあげた日本企業がフランスメディアにチクリと批判される、残念な話です。だからメディアに広告を出稿する「宣伝」ではなく、これから海外ではもっと「広報」に力を入れるべきではないでしょうかと申し上げました。パリコレデビューした阿部尋一さんも同じ。長く有力ブランドのウンガロでアシスタントデザイナーを務めてきた苦労人を日本の大手アパレルが支援するのは素晴らしいことなんです。このプロジェクトもメディアへの広告出稿ではなく広報に力を入れるべきではないでしょうか、と。「これまで会社をもっと大きくしたいと思ってやってきました。これは間違っていますか」と最後におっしゃったので、「経営者として当然のこと、間違っているとは思いません」と答えてその場は別れました。その後幹部のTさん、そして別途デザイナーの Mくんとも会食する機会があり、新人デザイナーブランドらしい活動をしてくださいとお願いしました。次のシーズン、Mくんは大規模ショー形式ではなく路面直営店でのインスタレーション発表でした。このときびっくりしたのはマスコミ関係者から「(ショーでなく)こんなのがコレクション発表と言うのか」とお叱りを受けました。私は「どこが悪いんですか。新人らしくて爽やかじゃないですか」と反論。当時のマスコミの中にはランウェイ形式のファッションショーしか認めないという間違った考えの方が少なくなかった。これが若手の「ブランドごっこ」急増の側面でもあります。CFD事務局長の青二才から協力要請があると聞いて出かけたホテルロビー面談で一方的に批判される想定外の展開でしたが、それ以降畑崎さんは私を排除せず私の意見に耳を傾けてくださいました。その一例があるデザイナーへの支援でした。とあるCFDメンバー企業がそれまで支援してきたアパレル企業と決裂、ブランド整理を余儀なくされたとき、私は相談を受けました。そこで私は畑崎社長に「会社が解散でもブランドがなくなっても構いません。デザイナー本人が創作活動だけ続けられる環境を整えていただけませんか」とお願いしました。後日ワールドの幹部に聞いたら、役員のほとんどはこの話に猛反対だったようですが、畑崎さんは私からの頼みだからと引き受け、剛腕常務を担当につけてブランドを一旦整理した上でデザイナーの創作活動を支援してくださったのです。ありがたい方です。40年以上も続くタケオキクチ基幹ブランドの1つアンタイトルワールドは菊池武夫さんとの「タケオキクチ」をメンズの基幹ブランドに育て、デザイナーとの協業で「アンタイトル」「オゾック」「インディヴィ」など次々市場投入して大きく育て、低迷する大手アパレルの中では成長を続けています。畑崎さんが引退したあと後継者たちが創業者の思いをしっかり継承してきたからでしょう。これまで多くのファッション流通業のリーダーとお付き合いがありましたが、初対面の苦言に耳を傾けそのあともイヤな顔せずお付き合いしてくださった畑崎さんは記憶に残る経営者です。

2025.11.18

-

ワクワクしました

1970年代ファッションの主役がそれまでの一部富裕層向けオートクチュールから一般人でも頑張ればなんとか手が届くプレタポルテに移って以来、ファッションの新しい解釈やブランドが発信する新しいスタイルを伝えてくれたのは世界各地にあった流行先取りファッション専門店、いまで言うセレクトショップでした。パリ、ミラノ、ロンドン、ニューヨークなどデザイナーコレクション発表拠点やボストン、ロサンゼルス、シカゴなど米国主要大都市には規模の大小はあったものの革新的コレクションブランドや面白い新進デザイナー商品を多数扱うショップが必ず存在し、知名度のない新ブランドを目の肥えたお客様に紹介していました。BARNEY'S NEW YORK7番街本店(1981年当時)私が過ごしたマンハッタンには、大型婦人服専門店で新人デザイナー発掘と育成に定評あったインキュベートストアHENRI BENDELをはじめ、元々はボリューム紳士服店だったBARNEY'S NEW YORK(ジョルジオアルマーニを最初に米国独占販売)、その宿敵で小型ショップをアッパーウエスト地区に数軒開いていたCHARIVARI、個性の強い女性ブランドばかり扱っていたDIANE BやIF、アクの強いメンズブランドを集積していたCAMOUFLAGEなど、ウインドーショッピングだけでも十分楽しめるお店がたくさんありました。同時期高級ブランド商品を揃える百貨店も強い個性のデザイナーブランド商品の扱いをシーズン追うごとに増やし、ショップ・イン・ショップ形式の小型ブティックを館内にどんどん増設。NEIMAN MARCUS(傘下にBERGDORF GOODMAN)、SAKS FIFTH AVENUEやBLOOMINGDALE'Sのみならず、ボリュームイメージの強かったMACY'Sや顧客満足経営のNORDSTROMまでもがアバンギャルド系ブランドを集積するセレクトコーナーを設置するようになりました。ところが百貨店内ブランドショップの大型化、個々のブランド直営店の路面あるいはショッピングモール出店の急増もあってか、ファッション市場を牽引してきた革新的セレクトショップは残念ながら次々と姿を消しました。新しいブランドを消費者に繋いだ前述ニューヨークのセレクトショップのほとんどは生き残っていません。またその後ミートマーケット地区再開発に先鞭をつけたジェフリーでさえ大手百貨店傘下に入ってのち結局は閉店しました。この流れはパリ、ロンドンなど米国以外でも同じ。世界各国からのパリコレ出張者にとって必見ショップとも言うべきコレットもすごく流行っていたものの残念ながら閉店してしまいました。たくさんのブランドを集積するセレクトショップのバイヤーや百貨店セレクトゾーン担当バイヤーの目に留まれば、資金力のない経験の浅いデザイナーブランドだって店頭に商品を出してもらえました。が、こうしたセレクトショップが姿を消すと(ネット通販を除いて)短期間ポップアップ展開または自前で直営店舗を構えるしか道はありません。だからプレタポルテ黎明期に比べると近年の新進デザイナーは厳しい業界環境と言わざるを得ません。刺激をもらえるセレクトショップが世界各都市で姿を消している中、次世代デザイナーのインキュベーションを担い、トンがったデザイナー商品を意欲的に導入しているショップの最右翼はDOVER STREET MARKET(以下DSM)ではないでしょうか。あくまで個人的見解ですが、いま服屋さんで最も面白い店はコムデギャルソンが運営するこの大型店。銀座店は売り場面積もたっぷり、とにかくお店に足を踏み入れると欲しいものがいっぱいあって目移りします。かつてBARNEY'S NEW YORKが7番街西17丁目で1店舗のみ営業していた1980年代前半、店内に足を踏み入れると欲しいものが各フロアにいっぱいでワクワク、自分で支出をセーブしないとすぐクレジットカード難民になりそうでした。また、BARNEY'Sの靴バイヤーが独立して故郷ジョージア州アトランタに開店したのちニューヨークのミートマーケット地区(当時はファッションストアは1店もない肉卸売りの市場のような区画)に大型セレクトを開いたJEFFREYも同じ、バッグ、靴、ニット、コート、ジャケットなど目移りしっぱなし、ショッピングが楽しくて興奮したものです。こうした来店客にワクワク興奮を与える品揃えと店の構成、これが本来のセレクトショップの役割だったと思いますが、いまそんな刺激を与えてくれる店はほとんどなくなり唯一無二の存在がDSMだと思います。コムデギャルソンの川久保玲さんは毎シーズン我々をびっくりさせるクリエーションを発表する唯一無二なクリエイターですが、同時にワクワクショッピングを提供する稀有なリテーラーでもあります。服つくりのクリエーションと小売店ビジネスの両方とも世界一級の二刀流、昨今のニュースに例えるならば投げて三振打ってホームラン量産の大谷翔平のようなあり得ないことをやっている人です。世界を見回しても、クリエーションするブランドデザイナーには必ずクリエーションを受け止めてビジネス化するマネジメント人間がパートナーーとして存在します。古くはイヴサンローラン、ケンゾー、ジャンポールゴルティエ、カルバンクライン、ダナキャランなど、有能なビジネスパートナーが傍らにいてデザイナーを守り、その存在は業界内で有名でした。これがごく普通のブランドビジネスの姿、しかしコムデギャルソンは特例なんです。今日DSMギンザに立ち寄りました、土曜日の昼下がりですから買い物客でいっぱい、特に海外からのお客様が半端なく多かった。私はここのスニーカーのチョイスが好きで新しいスニーカーを探しに行ったのですが、服に目移り、あれもこれも欲しくなりました。もう40年以上コムデギャルソンを愛用しているのでコムデギャルソン系に目移りするのは当然なんでしょうが、DSMがセレクトしたコムデギャルソン以外のブランドの商品にも気になるものがたくさんありました。もしここに長時間滞在したら翌月のクレジットカード支払いはとんでもない金額になってしまうでしょうね。ブランド服は「必需品」ではありません。なくても生活に困ることはないでしょう。が、新しいクリエーションやニュアンスがほかと違う刺激的な服に出会うとどうしても買いたくなる、自分の手のうちに入れたら幸せになる「必欲品」なんです。これをいろんなブランドから集め、より魅力的に編集し、カッコよく陳列して買い物客の欲求を満たすのが本来セレクトショップの存在意義。今日1点私の必欲品を見つけ、改めてワクワクするショッピングを実感しました。DSMギンザはやっぱり楽しい大型セレクトショップ。これが本来のファッションビジネスです。

2025.11.15

-

わが原点は学生サークル

この写真は新宿南口甲州街道からちょっと入ったところにある大衆居酒屋三是。文化服装学院で毎週講義をしていた時代、文化から徒歩数分のこの居酒屋に学生やクラス担任の先生たちとよく立ち寄りましたが、昨夕約10年ぶりにお邪魔しました。同行者は大学のサークル活動でファッション研究しているグループでした。先月の毎日ファッション大賞授賞式で早稲田大学繊維研究会の学生さんらと立ち話、機会があったら皆さんとお話しする場を作りましょうということに。幹事役の杉田美侑さん(早稲田大学)のほかは明治、青山学院、獨協など他の大学に通っている学生さんでした。この学校の枠を超えた集まり、自分が大学時代に作った学生ファッションマーケティング集団F.I.U.と同じ、だから懐かしさがこみ上げ午後11時半までお付き合いしました。明治大学3年生のとき、明治の大先輩で有名アパレル企業の顧問もされていたN先生から、「キミを最後の鞄持ちにしてあげる。私についてきて(顧問先企業の)企画、生産、営業など一通り全部経験してはどうだ」というお話がありました。オヤジの考えで大学卒業したらロンドンのサビルローに紳士服修行に行くつもりだったので、学生時代に一通り経験できるのはありがたい、と最初は思いました。この業界重鎮N先生の提案を当時服飾評論家の第一人者星野醍醐郎先生に話したら、ガツンと叱られました。「学生は学生らしくファッションを真面目に勉強してください。仕事は卒業してからいくらでもできるじゃないですか」と猛反対。N先生のお話はありがたいけれど、私は星野先生の言葉を真摯に受け止めN先生にお断りました。「学生は学生らしくファッションを真面目に勉強しなさい」、星野先生のアドバイスに対してどういう行動を取ろうかとあれこれ考え、学校の枠を超えた専門学校生ではない一般学生のファッション研究サークルを作ってみんなで意見交換してみようといろんな学生に呼びかけてF.I.U.を立ち上げたのです。そして週に一度程度みんなで集まって意見交換、時には星野先生や男子専科編集長志村敏さんらをゲストスピーカーにお願いしていろんなことを教えていただきました。ファッションのことというよりも主にものの見方、多面的に物事を見ることが重要と教わりました。そうこうするうちに大手繊維会社ユニチカ(東京五輪女子バレーボール金メダルのニチボー貝塚などが合併した会社)から依頼があってF.I.U.は若者マーケティング調査で協力することに。年に数回分厚いアンケート用紙に答えてもらい、数百部の回答をユニチカの大型コンピューターに入力、出力データを受け取ってこちらが原稿化、まるで大手広告代理店マーケティング部のような作業でした。調査結果の半分は社内企画開発用の資料にマル秘、あとの半分は広報を通じて業界に対してマーケットの変化予測を発表。主宰者の私はマーケティング部責任者と共に年に数回合同記者会見、さらに切り口を変えた原稿をいろんなメディアに寄稿しました。業界新聞に寄せた原稿「ポストデニムはブルーデニム」には大手ジーンズメーカーが広告出稿してくれ、新聞社から大変喜ばれたこともありました。この頃、私は米国業界からの情報としてマーチャンダイジングという仕事がある、その片鱗はハワイ州ホノルル郊外のショッピングセンターでも体感できると知り、オヤジの同業テーラー業界でマーチャンダイジングやマーケティングを指導している方のハワイ研修ツアーにF.I.U.の仲間と一緒に参加、連日ショッピングモールを視察しました。これがわが人生の大きなターニングポイントになったのです。修業に行くはずだったサビルロウ家業テーラーを継がせるため息子のロンドン修行を計画していたオヤジは学生時代に2回ヨーロッパ視察に出してくれ、パリやロンドンの有名店を視察する機会がありました。中には昭和天皇が注文したサビルローの老舗テーラーで天皇個人の型紙を見せてもらったこともありました。これはこれで貴重な経験でした。しかしながら、ホノルル郊外のショッピングモールのダイナミックな商品陳列は強烈なインパクト、私の気持ちは卒業後ロンドン修行ではなくニューヨークでマーチャンダイジングを修得したいにガラリ変わってしまいました。パリ、ミラノ、ロンドンで目にした商品は洋服といいバッグ、シューズといいホンモノ高級品、ファッショナブルで十分魅力的でした。一方ホノルルのモール内大型店に並ぶのはリーズナブルな化合繊スーツ、合成皮革のバッグや靴は一般大衆向け、ファッショナブルではありませんがその陳列のダイナミズムに惚れ惚れ、ロンドン修行はやめようかなと考えるようになったのです。そして大学卒業直前、メディアからいただく原稿料で思い切ってニューヨーク視察を計画、建国200年に沸くニューヨークに出かけました。この視察のあと業界新聞に15回連載「ブルーミングデールズの周辺」を寄稿、業界でちょっとした話題になったのです。当時三越本店次長・広報部長(のちにプランタン百貨店社長やプロ野球ダイエーホークス球団社長)から「この記事を書いた記者と会いたい」と編集部に連絡あり、私は学生ということを隠して若手記者のような顔をして面会、ニューヨーク事情をお話する場面もありました。エキサイティングな百貨店だったブルーミングデールズもうこのとき私はロンドン修行に出かける気持ちは完全に失せ、家業テーラーを継承せずに卒業したらニューヨークに渡ってマーチャンダイジングを理論でなく身体で覚え、将来はマーチャンダイジングで食っていこうと決めていました。この頃すでにたくさん原稿を書いていたのでニューチョークでは執筆で生計を立て、マーチャンダイジングを修得したら帰国という人生プランを描きました。オヤジの構想を蹴ってニューヨークに渡り、帰国してずっとマーチャンダイジングを指導してきた原点は学生サークルF.I.U.の活動だったのです。大先輩からいろんな教えをいただき成長した私、今度は私が後進を育てる番、それが私塾「月曜会」を開講になり、それを事例にI.F.I.ビジネススクール設立に奔走した理由です。昨日の学生さんたちとの居酒屋交流(その前段は喫茶店会議室で2時間お話)も大先輩たちにから受けた恩恵に応えるためでした。もちろんこれまでも多くの若者を指導してきました。毎週講座を担当したファッション専門学校は数校、I.F.I.ビジネススクールではコースディレクターとして後進指導、一般大学の特別講義もたくさん担当。勤務したブランド企業や百貨店では毎週若手社員に売り場の見方やマーチャンダイジングを教えてきましたから、若者に教えることは大袈裟に言えばわがライフワークなんです。昨日長時間付き合ってくれた学生さんたち、いずれ日本のファッション業界を背負ってくれることを期待しています。みなさん、頑張ってください。

2025.11.14

-

販売員は会社の宝物

ニューヨークで取材活動をしていた頃、有名小売店幹部から販売員の処遇についてよく聞いた話、「優秀な販売員は役員並みかそれ以上の報酬」。固定給ではなく個々の売上に比例する歩合制だからという違いもありますが、販売職はプロであるという考えがあっての処遇。帰国して東京ファッションデザイナー協議会の仕事を始めたとき、最初に疑問を感じたのが日米販売員の処遇の違いでした。日本では販売員があまりに冷遇されていないか、と。ブランド企業幹部が「新卒者を大量に雇っても4年も経てばほとんど辞めていくので人件費は上がらない」と発言していると聞いたときは腹が立ちました。だからことあるごとに販売員の処遇改善を訴え続けました。世はデザイナー&キャラクターブランドの一大ブーム、当時ブランド企業の求人はそんなに難しくなかったからかほとんど耳を傾けてもらえませんでしたが。いまもそうでしょうが、多くのアパレル企業はいわゆる総合職と販売職を分けて採用し、新卒の場合同じ大学や専門学校を卒業しても総合職は販売職より初任給が高めが当たり前。しかも販売現場ではキャリアアップの仕組みがなきに等しく、昇給にも大きな格差がありました。国立大学や難関私立大学卒業予定者の中には「デスクワークは嫌い、できればずっと人と接する販売がしたい」と希望する学生さんがいます。「総合職にエントリーしませんか」と新卒予定者面接で勧めても「販売職で採用してください」と言う学生さんに出会ったことが何度もありました。自分が経営者になったら総合職と販売職の格差を是正して新しい人事体系を作ってみたいと考えておりましたが、実際にその立場になってじっくり時間をかけ格差是正と処遇改善に努めました。まず、販売現場の優秀な社員を総合職が担ってきた本社の中枢に異動させる。店頭と直結するマーチャンダイジング担当や販売促進担当は販売現場から抜擢。自分が退任するときには両部門のほとんどは販売職出身または総合職採用ながら店頭業務を長めに担当した社員が占めるようになりました。改革したかったのはショップ人材の抜擢だけではなく、店頭業務そのものも。店長にマーチャンダイジングの基本と意図のある発注方法を教え、彼らに発注権限を与え「きみたちの仕事は自らが売ることではない。大事な業務は発注とスタッフのマネジメント、販売は若いスタッフに任せなさい」と言い続けました。店長の個人売上がショップ全体の半分以上を占めた場合、店長を降りてもらって販売のプロとして別の役割を担ってもらうルールにし、販売のプロとして後進店長をサポートし定年まで頑張ってくれた模範的社員もいます。ショップの状況を経営者が知ることは重要、売り場をよく回りました。ショップに着くと最初に一番若手スタッフに話しかけます。お客様がいらっしゃないと店長ら先輩スタッフも会話に加わります。ところが店長が話に加わると最初に声をかけた若手がいつの間にか身をひくケースがたまにありました。チームワークが良くお客様不在ならばスタッフ全員が会話に参加してくれます。しかし店長が話に加わると若手が身をひく、これはチームワークの乱れのシグナル、若手が店長のマネジメントに疑問を感じている証拠です。このあと本社人事が出動、ショップ全員からヒアリングをして状況確認するよう指示します。人事のヒアリングで問題点は明らかになり、必要であればスタッフを入れ替えます。人事部門が本社から離れたショップでの動向を把握してくれると店頭スタッフから信頼され、そうでないと不満が溜まって退職者は増えます。だから人事ヒアリングはとても重要です。全国の店長を一堂に集めた研修でこんなことがありました。1年間成績優秀ショップの店長たちのパネル討論会、本社人事担当が進行役を務め、ステージに上がった店長たちから日頃の仕事ぶりを引き出します。このとき好調要因を質問された関西の百貨店内ショップ店長が、「特別なことは何もしてません。接客は主に三番手と四番手が、私とサブ(店長代理)はストックの整理や集合レジに走るなど後方の仕事をしてます」。この店長のショップは1年のうち12ヶ月連続して月予算をクリア、しかも店長はまだ若くてキャリアはそう長くありません。その店長のコメントを聞きながら涙が出そうになり、秘書に現金を手渡して「いまから近所の旅行代理店に行って2人分の旅行券を買ってきてくれ」、店長に臨時社長賞を贈りました。「定年まで頑張って欲しい」、よく販売員に言ったセリフです。「会社のお金でギャンブルしなさい」、大胆な発注も奨励しました。展示会で商品を見て、自分の店舗のお客様像を考え、自分が思いを持って発注した商品を毎月しっかり販売計画を立ててスタッフみんなで力を合わせて売り切る、個人売上競争はさせない、それを賞与の査定には一切使わない、これがわが方針でした。そして口酸っぱく言い続けた言葉、「お客様の方を向いて仕事しようよ」。ものを売るのではなくお客様に買い物の楽しい時間を提供する、これが販売最前線の業務だと教えました。世の中なんでもネットにスマホ、年々ネット通販の比率は上昇していますが、ファッション商品の販売の原点は店頭と私は信じています。販売現場もプロとして戦略的に仕事すべきであり、それができるプロの販売職を会社はちゃんと処遇すべき。プロ意識のある販売員は会社の宝物、一人でも多く定年まで業務を続けてもらえる会社がグッドカンパニーです。(注)3枚の店頭写真はブログ内容と直接関係するものではありません。

2025.10.30

-

第43回毎日ファッション大賞

10月23日大手町三井ホールで本年度毎日ファッション大賞授賞式が行われました。今年で43目の開催、私は1989年から1994年までと2013年から今年まで選考委員としてお手伝いしてきました。途中ブランドがあるのは、1995年一般企業に移籍したので賞の公平性を保つために退任したから。本年度の大賞はAURALEEのデザイナー岩井良太さん、新人賞(デビュー5年以内の規定あり)はFETICOのデザイナー舟山瑛美さん、鯨岡阿美子賞は株式会社糸編代表取締役の宮浦晋哉さん、選考委員特別賞には今年創業30年を迎えたmina perhonen創業デザイナー皆川明さん、話題賞はYKKファスニングアワードを主催するYKKに。受賞者の記念撮影オーラリーは2019年新人賞を受賞。その後毎シーズンパリでコレクション発表しています。日本の職人さんたちと取り組む丁寧なものづくりには定評あり、メディアをびっくりさせるようなコレクションではありませんが内外のバイヤーにはファンがどんどん増えています。大賞 岩井良太さんフェティコの舟山さんはデビュー以来毎年新人賞候補にノミネートされてきた注目の新進デザイナー、今年やっと受賞することができました。女性の身体の美しさを強調するコレクションは毎回ブレがなく、委員の皆さんから高く評価されての受賞。この先もあれもこれもと欲張りにならず固有の世界観を深掘りして欲しいです。新人賞 舟山瑛美さん2枚とも授賞式後のFETICOショー長年ファッション業界に貢献してきた方を選ぶ鯨岡阿美子賞(初期の毎日ファッション大賞選考委員長だった故人の名を残すために設立された業界功労賞)は日本の多くの繊維産地を走り回り、産地の技術とブランド側のクリエーションを繋いできた宮浦晋哉さんに贈られました。年々廃業件数が増える地方の繊維産地をなんとか元気にしようと奔走する姿を評価しての表彰です。鯨岡阿美子賞 宮浦晋哉さん今年創業30周年を迎えたミナペルホネン、創業以来ずっと日本の小さな織物工場とコツコツもの作りをしてきた皆川明さんの姿勢を称えようと、今年は特別な賞を贈ることが決まりました。シーズンごとに生地メーカーを変えることなく長くお付き合いすることで定期的に中小の工場に仕事を出す姿勢、多くの後進デザイナーには見習って欲しいですね。選考委員特別賞 皆川明さん世界のファスナー業界を牽引するYKKがファッション専門学校生らを対象にこれまで25年間も運営してきたYKKファスニングアワード、この賞にエントリーし作品を創作することで学生たちは布とファスナーの関係を肌で感じ、将来産業界でものづくりする上で必要な知識、技術を身につけます。アワードの意義、長年の運営努力を評しての話題賞です。話題賞 YKKファスニングアワード受賞者の皆様とその関係者の皆様、おめでとうございます。これからもますますのご活躍をお祈りしております。詳細は以下の主催者公式サイトをご覧ください。https://macs.mainichi.co.jp/fashion/win43/index.html

2025.10.28

-

内外価格差問題

日本航空JALパックなど海外団体ツアーが大人気だった頃、パリのシャンゼリゼやルーブル博物館周辺では日本人チャーターバスが何台も並ぶ光景をよく見かけました。私も学生時代に団体研修ツアーに参加してパリを訪れたことがあります。ラグジュアリーブランドの買い物は学生には無理でしたが、せっかくパリに来たのだからとエルメスやルイヴィトン本店に立ち寄りました。このとき買い物する日本人ツアーのおじさんたちは販売員の前でシャツのボタンを数個外し、旅行必携品だったジッパー付き防犯腹巻きの中から現金やトラベラーズチェックを取り出し支払っていました。まだ日本ではクレジットカードが普及していなかった時代です。シャンゼリゼのルイヴィトン本店フォーブル・サントノーレ通りのエルメス本店腹巻きから現金を取り出すまで少々時間かかります。販売員の多くはイラっとした表情、下着丸見えのおじさんたちに冷たい目線を飛ばしていたのが印象に残っています。「この人たちが持ち主になるのか」と疑問を感じていたでしょうね。団体ツアーの腹巻きおじさんたちは家族に買い物頼まれただけ、おそらくブランド価値は何も知らずでしたから。彼らとは別にブランド店の販売員から冷たい視線を浴びていた人たちがいまで言う「転売ヤー」、免税手続きで商品をたくさん仕入れ、日本で高価格販売して利鞘をぬく並行輸入ビジネス、当時はかなりおいしい商売。あの頃ヨーロッパの高級ブランド品は現地小売価格の2倍から3倍でした。日本人並行輸入業者が増え、ブランド側は免税手続きの個数制限(お一人様バッグ1個、財布1個など)を開始、転売ヤーの商売をなんとか阻止しようとしました。が、彼らは個数制限されたら現地アルバイトを動員して商品を集めてしっかり稼ぎました。こういう転売目的と腹巻きおじさんが日本人客の大半だったので日本人買い物客は煙たがられる、この構図は日本法人を設立するまで続きました。いまパリでは中国系転売ヤーとそのアルバイトがパリ市内のショップを走り回っています。私もシャンゼリゼで現金をチラつかせながら代理購入してくれないかと身振り手振りで頼まれたことが数回あります。ヨーロッパの有力ブランドは日本法人を立ち上げて内外価格差をコントロール、転売ヤーから解放されましたが、一方日本ブランドの海外展開はどうでしょう。海外でなかなか思うようにコントロールできていないのが現状です。日本の小売価格の2倍から3倍の値段だと現地ブランドとの競争には勝てず、国内では転売ヤーのターゲットになります。中国北京のセレクトショップで普段から愛用している日本ブランドTシャツのタグを見たら、国内の3倍弱の価格でした。中国で多店舗展開するこのショップ、正直言ってマークアップ取り過ぎでしょう。内外価格差が3倍となれば転売ヤーは日本でアルバイトを多数使って組織的に商品を集め、中国ネット通販で大儲けします。日本の電気炊飯器も同じ、中国人が一人で10台もの炊飯器を持ち帰る映像をニュースで何度も見かけましたが、この価格差なら日本で爆買いしますよね。支払い悪かった某セレクトショップは倒産(米国シアトル)これまで若手デザイナーたちに海外ビジネスで収益を上げる方法を説いてきましたが、日本のファッションブランドはそろそろ海外ビジネスの主軸を卸売から小売に転換すべき時期に来ています。海外の小売店は買い取りビジネスゆえ高いマークアップで販売するのが当たり前。しかも世界的に有名な小売店であっても支払いは極めて悪く、何シーズンも代金を支払わず平気で次の発注に来ます。日本の小売価格の2倍から3倍、しかも代金回収はままならない、こんな不都合なビジネスを続けていては海外市場でしっかり収益を上げることができず、外国人転売ヤーは日本で暴れます。ヨーロッパブランドのように現地法人を設立して直営店を増やす、あるいは信頼できる現地パートナーと別のディールを模索すべきでは。たくさん儲けなくてもいい、赤字が重なって国内ビジネスが揺らぐようなことだけは避けなければなりません。「有名店の〇〇からオーダーもらいました」と喜ぶデザイナーさんには「代金回収をしっかりやらないと」と警告してきました。海外は律儀な日本の小売店とは全く違います、未回収の売掛金が溜まっていないか調べましょう。

2025.10.17

-

お客様が答えを出す

ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリの海外主要コレクションが終わりました。今シーズンからデザイナー(あるいはクリエイティブディレクター)が交代したブランド数は15以上もあるそうですが、まだ発展途上で知名度のないデザイナーも中にはいるので名前を全て覚えられません。コレクション終了直後にはフェンディがマリア・グラツィア・キウリ(ヴァレンティノやディオールで活躍)の起用を発表、これからしばらくの間デザイナー交代ニュースは続きそう。今回個人的に注目していたのはディオールとバレンシアガです。ディオールは、創業者クリスチャン・ディオール(1905〜1957年)亡き後イヴ・サンローラン、マーク・ボアン、ジャンフランコ・フェレ、ジョン・ガリアーノ、ラフ・シモンズと人気デザイナーがバトンを繋いできましたが、今回からはロエベの人気を飛躍的に高めたジョナサン・アンダーソン、注目度では今シーズンの一番だったでしょう。クリスチャン・ディオールクリスチャン・ディオールの作品ジョナサン・アンダーソンの新生ディオールおそらくジョナサン・アンダーソンは創業者クリスチャン・ディオールが手がけた作品をしっかり学習し、自分のカラーをプラスしたんだと思います。服が以前より若くなったような印象、既存の顧客層がこれをどう評価してくれるのかは分かりません。個人的にはディオールの世界を残しながらアンダーソンの持ち味発揮と思います。ヴァレンティノから移籍したピエールパオロ・ピッチョーリが手がけたバレンシアガも創業者クリストバル・バレンシアガ(1895〜1972年)の作品をじっくり研究したかなという印象を受けました。クリストバル・バレンシアガクリストバル・バレンシアガの作品ピッチョーリはヴァレンティノ時代もメディアやバイヤーの間でそれなりの評価を得ていた実力派デザイナーですが、バレンシアガに移って水が合っているのではないでしょうか。「クチュール界の建築家」と呼ばれた創業者の構築的フォルムをベースに、現代的なニュアンスを入れて全体を軽くしています。ブランドDNAの継承という点に絞れば、今回デザイナー交代コレクションの中で一番ではなかったかと思います。ピエールパオロ・ピッチョーリの新生バレンシアガこのブログで何度もブランドDNAの継承について私見を述べてきました。伝統的ブランドには市場で認知された固有の世界観があり、それを愛する多くの顧客に信頼されています。外部からスカウトされて名門ブランドに起用されたデザイナーは全員過去のコレクション資料を学習してコレクション創作にのぞんでいるはずですが、同時に「自分がやるからには」とどうしても個性を発揮したくなります。過去いろんなデザイナー交代劇を見てきて、伝統の世界観継承と自らの個性表現のバランス取りは非常に難しいですね。従来の世界観を守れば長年支持してくださってる顧客は満足、売上は安定、しかし次世代の顧客開拓はできません。一方、デザイナー自身の個性を思い切り出せばニュースを追うメディア関係者は評価してくれますが、既存のお客様は離反して売上は減少、売上回復できないと契約解除もしくは解任騒動になります。ブランド継承でどうしても例に出したくなるのは、業界の誰もが期待したエディ・スリマンのサンローラン。ブランドの代名詞である「パリのエスプリ」をあたかも全否定するかのような米国西海岸グランジを発表、顧客でもある大女優カトリーヌ・ドヌーブは新聞に否定的コメントを寄せるくらいの改革でした。また、メディアの中には熱狂的にスリマンの改革を支持する声も上がりました。が、結果的には契約半ばでスリマンは退任でした。ファッションの世界は単純に売上だけが評価基準ではありません。メディアや小売店関係者は時代を切り開く新しいクリエーションを見たいはずですが、ブランドの持ち味と新任デザイナーの個性があまりに乖離していると売上は大幅ダウン、結局デザイナー解任劇につながります。ガラリとイメージを変えて既存の顧客が離れてしまっても、新しいお客様を開拓できれば最低限の収支バランスは取れます。新規開拓には少し時間を要しますが、そこをブランドの経営側がしばらく我慢できれば解任劇は起こりません。アンダーソンの新生ディオール、ピッチョーリの新生バレンシアガはどうなるか、販売開始以降お客様が答えを出すでしょう。両ブランドとも残念な解任劇がすぐ起こらないことを祈るばかりです。

2025.10.16

-

業界リーダーとお別れ

8月5日に亡くなったオンワードホールディングス元社長馬場彰さん(享年89歳)のお別れの会に伺いました。オンワード樫山グループの創業者樫山純三さん(1901~1986年)に抜擢され馬場さんは38歳の若さで社長に就任、同グループを最大手総合アパレル企業に育てた辣腕経営者、また日本アパレル産業協会、日本ファッション協会、JFW(日本ファッションウイーク推進機構)理事長として業界全体の活性化に多大な貢献をされた真のリーダーでした。馬場社長の下で長く幹部を務めた同社の元幹部から「馬場は若い頃から格別のオーラがあった」と伺ったことありますが、大きな体格のみならずオーラをたっぷり感じさせるカリスマでした。上場企業で多くの先輩役員を飛び越して社長就任したのですから経済界で大きな話題にもなり、圧倒的存在感がありました。馬場さんに最初に声をかけられたのは1985年秋、業界パーティーの席でした。オンワード樫山が前年にスタートした新人デザイナーの登竜門「オンワード新人デザイナーファッション大賞」、その受賞者Ǹさん(当時専門学校生)が就職内定していたデザイナー企業とオンワード樫山との間でひと悶着ありました。Ǹさんは受賞を機に内定を辞退、オンワード樫山との新ブランドデビューを選択したからです。新人デザイナー発掘事業の主催者が優勝者を引き抜くとは酷い、とパーティー会場で馬場さんは強烈批判を浴びせられたそうです。私には会場でお二人が仲良く会話をしているように見えましたが、実は激しく口撃されたらしく、馬場さんは血相変えて私のところにきて「間に入ってくれないか」と援軍を求められました。私は発足したばかりのCFD(東京ファッションデザイナー協議会)事務局長でしたが、両者の間に入って卒業予定の専門学校生の進路提案する権限はありません。このときはお話だけ伺いました。最終的にǸさんは翌年オンワード樫山から新規デザイナーブランドとしてデビューしましたが、その後ブランドは早々に廃止に。Ǹさんに創造力はあったかもしれませんが、ブランドを率いる統率力はなかったようですし、オンワードにもまだデザインマネジメントの力はなかったかもしれません。お別れの会の展示パネルこの4年後のクリスマスの夜、親交があった廣内武さん(馬場さんのあと社長就任)らと銀座を歩いていたら、前方から馬場さんと幹部数人が歩いてきました。すれ違いざま馬場さんは「廣内くん、珍しい人と飲んでるんだな。太田さん、今度は私とも付き合ってくれ」とおっしゃるので、「はい、いつでもどうぞ」と返したら、「いまからどうだ」。寸前まで馬場さんらがいたお店に連れていかれました。せっかく大社長と飲むのですから、私は言いたいことをズバリ。多くの海外有名ブランド(ジャンポールゴルティエ、ラルフローレン、カルバンクラインなど多数を展開)と提携して売上を増やしたでしょうから、次は自前のオリジナルブランドを開発、買収した海外の縫製工場の技術を使って世界に打って出てはどうでしょう。デザイナーはドイツ人でも香港や日本人でもいいじゃないですか、と申し上げました。私は酔いもあってちょっとキツイ言い方だったのでしょう、同行する常務は気分を害したのか「社長、そろそろお時間です」とお開きをほのめかしたところ、「いま大事な話を聞いてるんだ。黙ってろ!太田さん、続けてくれ」。しかも腕組して話を聞いていた幹部に「お客様の前でその態度は失礼だろ」と喝でした。その翌日、前夜一緒にいた幹部がわがCFDオフィスを訪ね,「馬場から昨日の話の続きを聞いて来いと言われました」と。若輩の失礼な意見に気分を害することなく翌日話の続きを聞いて来いと幹部社員を送ってくる、なんとも太っ腹な経営者と思いました。その後オフィスを訪ねてきたこの幹部を中心に自社オリジナルブランド「組曲」事業が始まり、さらに「23区」そして世界市場に打って出る「ICB」がニューヨークデビューしました。社長の行動力、半端ではありません。ジャンポール・ゴルティエさん来日時馬場さんには人事のコツを教えてもらったことがあります。当時オンワードでは役職者の降格人事がたまにありました。その本意はなんですかと尋ねたら、降格した社員が復活かけて頑張っていたら再び昇格させる。この場合その人物の部下たちがどう評価しているかをヒアリング、部下たちから高評価であれば昇格させるんだ、と教えてもらいました。若くして社長になった方の会社操縦術、とても印象に残っています。馬場さんはCFDに代わる東京コレクション運営母体JFW初代理事長に就任、現在のRakuten Fashion Week Tokyoの基礎を作りました。私はJFW第3回目からお手伝いを始めましたが、あるとき高級中華料理店で関係者と一緒にとんでもなく大きなフカひれ姿煮(生涯で一番大きなサイズ)をご馳走になりました。このとき馬場さんは事務局に出向していた社員に分厚い封筒を手渡し、彼はそれをもってレストランレジに。ありがたいことに、お手伝いしている我々をポケットマネーで慰労してくださったのです。馬場語録には「そうは問屋はおろさない」「百貨店は悪代官」などがありますが、取引先にはっきりものを言う経営者でした。百貨店との委託販売形態を巡って、百貨店業界のご意見番松屋山中社長と馬場さんは激しく言い合ったことがあると聞いています。が、山中さんは馬場さんのことを親友のように信頼していました。「大手アパレルは図体がでかいギャングみたいだと討論会で発言したら、馬場がデカい社員を連れて乗り込んできて怒ってたよ」、山中さんが嬉しそうにおっしゃったことがあります。その表情から、山中さんは馬場さんのことを本当に信用しているんだなと私は確信しました。日本経済新聞最終面馬場さんの「私の履歴書」連載で、秀和が買い占めた伊勢丹株の後始末に馬場さんらが奔走するくだりがあります。秀和の伊勢丹株が量販店イトーヨーカドーに渡らないよう伊勢丹主宰のADO(全国百貨店の共同仕入れ組織)関係とメインバンクが動き,確かオンワード樫山は瞬間的に筆頭株主になりました.このとき伊勢丹OBの山中さん(当時は東武百貨店社長)は信頼する馬場さんと阿吽の呼吸で対応していたはず。表では「悪代官」「ギャング」と言いながら、実はものすごい信頼関係で結ばれていました。いまごろあの世でお二人は互いに罵声を浴びせ合いながら久しぶりの再会を喜んでいるのではないでしょうか。大変お世話になりました。合掌。

2025.10.11

-

プロジェクト中間発表

どういう背景があって始まったのかは存じませんが、今年経済産業省が「グローバルファッションIP創出プログラム」を開始、数多くのエントリーの中から10件のプロジェクトが採択されました。プロジェクトの筋書きが完成するまで業界経験者がメンターとなってあれこれ相談に乗る形式、私もそのメンター役を依頼されたので可能な限り協力しています。今週月曜日京都の町家を改装した面白いイベントスペースでこの事業の中間発表がありました。メンターが京都に集められ、各プロジェクトを進めている中小企業や新興ブランド企業の代表から現時点の進行状況の説明、それについてメンターが課題などをアドバイス。まだ中間発表の段階なのでパーフェクトなプロジェクトはないと予測して私も京都会場に出かけました。プロジェクトを進めている当事者、彼らに助言するメンターの皆さん、この事業を指揮するお役所や運営を委託された事務局関係者の中に私のブログを見てくださっている方もいますので、若干のアドバイスをこちらに記します。一番気になったことが「マーチャンダイジングの視点」です。何十年もの間私は社員や後進の皆さんにマーチャンダイジングの原理原則を説いてきました。誰に、何を、どのようにして、いくつ売るつもりなのか仮説を立てて仕事しましょう、と。同時にこの順番は守りましょう、つまりどのようなお客様を主たるターゲットにするのかが一番最初に来る項目ですよと教えてきました。各チームの中間発表を聞いていて、どのプロジェクトもマーチャンダイジングの視点が欠けているなあ、これが正直な感想です。自分たちがこれから作ろうとしている商品そのものの説明はありましたが、主にどういうお客様に向けて発信するつもりなのか、ターゲットは誰なのかに言及する発表者はいませんでした。これまで商品カテゴリーを問わず日本企業の多くは、まず一生懸命商品を開発し、完成後に誰をターゲットにするのかを検討する、言い換えればマーチャンダイジングの基本を無視したアベコベ事業計画ばかり。自動車や電気製品も同様、商品を作ってからターゲットを考える、あるいは全方位で特定のターゲットを決めずに発売する例がほとんどです。某大企業でさえ「こんな素晴らしいセダンができたので、富裕層に売ろう」、こうして始まった新型車事業が商品価値はあるものの期待通りに売れず、結局セダンを諦めSUV車に路線変更したことがありました。「価値を知る大人の女性たちに着てもらいたい」と大人服フロアにショップ開設したものの、私から見れば「このフロアじゃないだろ」、結局ブレークせずショップは早々閉店になった婦人服ブランドもありました。顧客分類をしっかりせずにスタートしたからいかなる分野でも失敗します。今回のプロジェクトを進めている事業者の皆さんには、主に誰に向けて売るつもりなのかをまず決めて欲しい。そのためしっかりマーケティングすることが不可欠です。次に気になった点は、海外で収益を上げるための施策があるんだろうか、です。アパレル業界のみならず、日本企業は海外市場に販路を求めて売り込みにいくものの関係する海外の事業者を儲けさせるだけ、自分たちは収益ゼロまたは赤字という例がたくさんあります。「日本のアニメや漫画は素晴らしい」と褒められて海外市場に出したものの、実際に儲けたのは現地の代理店と危ない偽物ブローカーだけ、そんなコンテンツ分野の例がたくさんあります。ファッションの世界でもパリコレや現地合同見本市に出展、そこそこの有名店から注文をもらっているのにずっと赤字のままというブランド、海外事業の赤字が響いてブランド事業そのものが破綻、あるいはパリに出るのが最終目標なのかというブランドもイヤというほど見てきました。もうこういう先進国市場への憧れビジネスはやめないと。今回のプロジェクトの名称は「グローバルファッションIP創出」、海外市場で通用するまたは販路拡大が見込める事業を育てるのが大きな目標でしょう。先輩たちがさんざんやらかした「面白いもの作ったから海外で売ってみよう」では同じ過ちが待っているだけ、「海外に出てみよう」ではなく「海外でどう収益をあげるのか」をしっかり計画するべきです。たくさん儲けなくてもいいので、損をしない体制をどう作るのか、ここがキモです。クールジャパン機構社長時代、若手デザイナーへの説明会で何度も申し上げたことがあります。インターネットのなかった時代とは違うビジネスを計画しましょう、と。メディアの取材を受けなくても広告を出さなくても、ネット時代は自ら情報発信できる。目抜き通りにショップを構えなくても、発信力さえあればお客様を集めることはできる。支払いの悪い海外有名店(日本では考えられないくらい悪質)に卸してもなかなか代金回収できないのでお客様から直接代金を頂戴すれば売掛金は増えない。21世紀は生産者と消費者が背中合わせのビジネスモデルを作るべき。まだ中間発表の段階、プロジェクト最終発表までには時間があります。マーチャンダイジングの視点、海外で収益上げる方策、関係者にはこの2点をぜひ盛り込んでいただきたいですね。期待してます。

2025.10.08

-

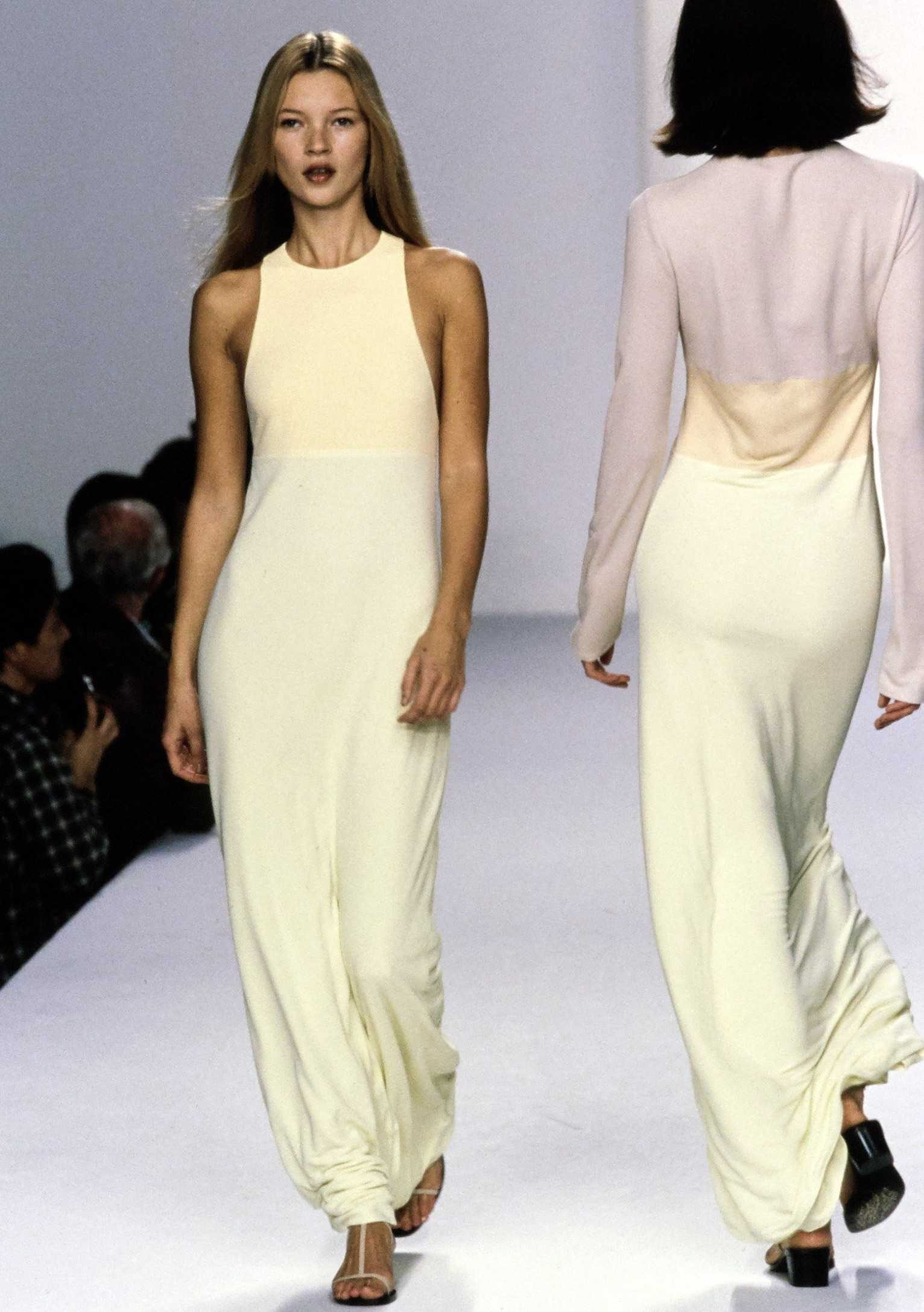

ブランド革新とDNA継承

1990年代後半セリーヌはクリエイティブディレクターにマイケル・コースを、プレタポルテに進出するルイヴィトンはマーク・ジェイコブスを、ロエベはナルシソ・ロドリゲスをそれぞれ抜擢し、パリコレに花を添えました。3ブランドともLVMHグループ、抜擢されたデザイナーはマイケルがFIT、マークとナルシソはPARSONS出身ニューヨークデザイナー。どうしてフランス最大手ブランド企業はヨーロッパではなくわざわざ米国デザイナーを抜擢したのか。おそらく米国のファッション大学はデザインコンセプトの確立とそれをどう広げてコレクションを作り上げるかを重視するからかな、と私は思いました。マークジェイコブス時代のルイヴィトンコラボPARSONSで長年指導してきたフランク・リゾー学部長は学生たちに「デザイン画を美しく描け」とは決して言わず、1つの素となるアイディアを拡大展開して「たくさん描け」と指導する、とご本人から伺いました。一方、PARSONS出身のダナ・キャランの下でニットデザイナーの経験があるロンドンSAINT MARTINSの学部長と会ったとき、彼女はPARSONSの教育方針に批判的で驚きました。コンセプトよりもクリエーション重視という意味かな、と私は解釈しましたが、批判の言葉がかなり強烈だったのでびっくりでした。マイケルがセリーヌをパリコレブランドとしてポジショニングしたあとフィービー・ファイロ(SAINT MARTINS出身)はさらにセリーヌを進化させ、パリコレになくてはならないブランドに位置づけしました。ロエベはその後抜擢されたJ.W.アンダーソンが飛躍的にブランドを伸ばしたのは記憶に新しいし、マークは村上隆やスティーブン・スプラウスとのコラボでルイヴィトンに新生面を拓きました。LVMHグループに抜擢されたマイケル、マーク、ナルシソはそれぞれブランドに多大な貢献をし、米国デザイナーを起用した経営陣の判断は正しかったと思います。が、近年のトップブランドの外部デザイナー抜擢はどうでしょう、必ずしもうまくいっているとは言えません。思い出すのは2012年9月のちょうどいま頃開催されたパリコレ。百貨店として各ブランドのコレクションを視察する側だった私、知名度の高いラフ・シモンズがディオール、エディ・スリマンがサンローランを手がける最初のシーズンだったので出張は非常に楽しみでした。2013年春夏ディオール2013年春夏サンローランこのときR・シモンズはメゾンの伝統的エレガンスを素直に表現して無難なスタートを切ったように感じました。H・スリマンはウエスタンハットにフリンジのドレス、ブランド創始者の過去をしっかり調べてまとめたかなとは思いましたが、「パリのエスプリ」と形容されたサンローランにしてはちょっと雰囲気違うかな、でした。2シーズン目の2013年秋冬物、ディオールは会場内にところ狭しと大量の生花を飾って(写真上)エレガンス路線をさらに強調、これに対してサンローランは映画「プリティウーマン」を彷彿させるセクシー西海岸グランジで観客の多くはびっくり仰天。主演女優ジュリア・ロバーツが身につけていたミニ丈にピチピチタイトシルエットそのものでしたから。ステージを挟んでちょうど私の目の前に座っていた米国百貨店ニーマンマーカスCEOはショーが始まってすぐスマホいじりで下を向いたまま、「見てられない」という表情で顔を上げることはありませんでした。本支店でサンローランをショップ展開をしている高級百貨店、各都市の富裕層に支持されてきたブランドがいきなり西海岸グランジですからCEOはショックだったでしょう。このとき会場で見かけた故イブ・サンローランの長年の友人カトリーヌ・ドヌーブは現地新聞の取材に答えて「もう次からここには来ないでしょう」と冷たいコメント、相当腹を立てて帰ったんだと思います。このディレクションでは長年のサンローランのお客様が離反するのは明白、サンローラン社とデザイナーはブランドの方向性を契約時にしっかり話し合っていたんだろうか、と私は疑問を持ちました。上2枚とも2013年秋冬サンローランもしもこのままプリティウーマン路線を続けたらスリマンの契約は長くないだろうと思いましたが、シモンズのディオールはそう違和感を感じなかったので長く継続されるものと信じていました。しかしながら、サンローラン社もディオール社も早々と人気デザイナーとの契約打ち切ってしまったのです。その後ラフ・シモンズはカルバンクラインと契約してブランドイメージの刷新を図りましたがうまく行かずブランドそのものが一旦中止、大改装したニューヨークマジソン街の旗艦店は閉鎖されました。一方のエディ・スリマンはフィービー・ファイロがイメージを確立したセリーヌと契約。が、セリーヌのコレクションはまたまた西海岸グランジ調、彼が手掛けたサンローランとあまり違いはありません。結局エディはセリーヌとも長く続かず、すでにブランドから離れています。この二人の退任(あるいは解任)以降、有名ブランドとデザイナー(あるいはクリエイティブ・ディレクター)の契約解除は急増、デザイナー交代は日常茶飯事になったように感じます。まるで一般企業の人事異動のようにコロコロ交代し、どのブランドはいま誰が担当しているのか全部覚えられない状況です。ルイヴィトンに移籍したニコラ・ジェスキエールからバレンシアガを引き継ぎブランドイメージを下げることなくその存在感を十分示してきたデムナ・ヴァザリア、同じ企業グループのグッチに移籍しました。また、ロエベの顧客の裾野を広げたJ.W.アンダーソン、こちらも同じLVMHグループのディオールに。彼らがどんなコレクションを見せてくれるのか、ミラノ、パリコレに集まった業界関係者はみな注目していることでしょう。セミナーで最近よくお話していることですが、歴史あるブランド企業が外部からデザイナーを採用する場合、一番重要なことは経営陣とデザイナーがブランドの世界観をどうするかしっかり議論することです。デザイナーはせっかく自分が担当するので新生面を打ち出したい、従来の路線とは違う革新ディレクションに突き進みたくなるでしょう。経営サイドはブランドが長年培ってきたいくつかのオリジナルデザイン(素材、色彩、シルエット、十八番アイテムなど)、世界観をどこまで守るのかをデザイナーに説明する、それとも過去を忘れて新しいブランド世界観を確立して欲しいと要請するのか、コレクション制作に入る前にはっきりさせるべきです。話し合いが不十分だとブランド世界観は方向を失い、デザイナー早期解任という悲劇がまた訪れます。抜擢されたデザイナーは経営陣に対してどこまで革新可能なのかを確認したうえでクリエーションを始めるべき。プロとしてブランド戦略とクリエーションのディレクションを話し合う、ブランドビジネスには最も重要なことではないでしょうか。新体制のディオール、グッチがどんなコレクションを発表するのか、アンダーソンの抜けたあとのロエベ、ヴァザリアの抜けたあとのバレンシアガがどういうクリエーションを見せるのか、そしてまた最近デザイナー交代が発表されたいくつかのブランドがどういう路線を歩むのか、しばらくコレクション情報から目が離せませんね。

2025.09.26

-

エディターの矜持

私は丸7年間繊維業界紙の繊研新聞社と正社員の特派員ではなく特約ニューヨーク通信員として契約、たくさん記事を送りました。加えて、営業部が企画した米国研修ツアーの参加者向けに、あるいはニューヨークコレクション終了後帰国して米国ファッションビジネスの動向を伝えるセミナーを担当しました。セミナー帰国した際、繊研新聞社長だった石川一成さんが八丁堀の社屋裏の焼き鳥屋さんに誘ってくれました。長いカウンターを抜けて奥のテーブル席に着くなり、石川さんは「カウンターの客のほとんどはうちの社員だよ。いずれ接待交際費の伝票が上がってくるんだけど俺は細かいこと言わないよ」、社員にはありがたい社長でした。飲み始めたら「この前〇〇大臣の秘書から電話があってね、キミを首にしろって言うんだよ。申し訳ないけど俺が社長なんで、あんたに人事介入させないって返してやった」と衝撃的な話。原因は私が書いた記事でした。日本の紳士服関連団体がニューヨークの見本市に出展したものの、商品はイマイチ、値段はあまりに高すぎる、これでは米国市場で売れるはずないと指摘しました。この記事に腹を立てた団体代表が彼の地元選出の大臣に直訴、秘書官が大臣のご意向として電話してきたようです。そんなことはつゆ知らず、私にもありがたい社長でした。日本の新興ファッションブランドが初めてニューヨークコレクションに参加したときもクレームがありました。コレクション速報では「良かった」と書き、別のコラムではフィナーレに登場したデザイナー本人の態度は褒められたものではないと指摘。ブランドを運営するアパレルメーカー役員から広告部門に「もう繊研には広告出さないぞ」と怒りの電話。このとき責任者が「記事は事実と違っていますか」と返したら、「事実は事実なんだけど....」、ここで話は終わりました。もうひとつ、日本ではすでに知名度が高いベテランデザイナーが米国アパレルメーカーと提携した初コレクションでも厳しい記事を書きました。するとブランド企業の社長さんからクレーム。私は次回行われたショーの取材はパスしました。1年後デザイナーご本人とお会いしたとき、私はこう切り出しました。素材見本市プルミエールヴィジョンに米国人MDと出張したとき、あなたが手に取った1ヤード15ドルの生地を「それは値段が高い、10ドルのものを探して欲しい」とMDが言ったでしょ、と。「そうなの。ショーを見てそんなことがわかるんですか」。「はい、私はプロのつもりです。提携事業であろうがものづくりに妥協してはあなたの良さは出ませんよ」と申し上げました。また、某大手アパレルメーカーの社長さんとニューヨークで遭遇したときは、「若手デザイナーばかり書いていないでうちが契約しているベテランのこともちゃんと書けよ」、命令調で言われました。私はまだ20代の若造だったからこういう言い方なのでしょう。「ニュース性があるならいくらでも書きますよ」と返しました。繊研新聞に送稿した記事がボツになったことが一度だけあります。婦人服組合がニューヨークでJFFジャパン・ファッション・フェアを開催したとき、会場ブースの顔見知り業界人に声をかけられました。「バイヤーの入場が少ない事実をちゃんと書いてよ。注文が入らないと帰国して上層部からおまえたちニューヨークまで行って何やってたんだと叱られる」と言うので、実際には期待したほど来場者はではなく、米国ではまだ無名ブランドなのに価格が高すぎる、その原因はどこにあるのかを書きました。ところが、組合各社は一生懸命やっているのにこの記事はちょっと厳しすぎる、と私の良き理解者だった松尾武幸編集局長が判断、記事は掲載されませんでした。そこで私はほかの月刊誌編集長にこの原稿「JFFは本当に成功だったのか」を送り、翌月雑誌掲載されました。当時米国トップデザイナーだったカルバンクラインの日本製シルク100%無地スカートの店頭上代が220ドル前後、これに対して無名に等しい日本アパレルのポリエステルプリントスカートがなんと下代400ドル(上代なら約1千ドル)、いくらプリント技術が優れ生地が上質と言ってもカルバンクラインの4倍もしては話になりません。こんな商品を合同展示会で並べていてはバイヤー入場は望めない、と問題提起しました。案の定、組合理事長さんから松尾さんにクレーム、「ニューヨーク通信員は仲間意識がないのかね」、と。以降、理事長さんはパーティー会場ですれ違っても私と目を合わせることはありませんでした。ファッションビジネスで仕事する以上誰だってデザイナーやアパレルメーカーと険悪な関係にはなりたくありません。しかし取材する側がコレクションや展示会の商品を無条件で褒め称えるようではブランド側は自分たちの課題に気が付かず、ビジネスは成功しません。ときには腹をくくって厳しい指摘もする、これが記者の矜持と松尾さんら先輩たちから教わりました。1990年代のカルバンクライン 厳しい記事を書いたにもかかわらず取材相手から褒められたこともありました。カルバンクラインが従来の大きな貸しホールでのショーを止め、自社内に小型常設会場を作って入場者をこれまでの半数以下に絞ったシーズンでした。いつも通りショー招待状が届いたので私は開演前に国際部門の幹部にお礼の挨拶をしました。私たちは(提携する)伊勢丹が翻訳してくれるあなたの記事を読んでいます。あなたは時々私たちには厳しい記事も書いていますよね。でも、ニューヨークタイムズやWWDとは違う独自の意見、だから取材して欲しいんです、と言われました。このときは万歳したいほど嬉しかったですね。かつて紙媒体しかなかった時代、デザイナーに愛情を持ちながらときには厳しい論調のコレクション評を書く記者が何人もいました。米国ではニューヨークタイムズのバーナディン・モリスさん、その後継者エミー・スピンドラーさん、ワシントンポストのニナ・ハイドさん、メンズ専門紙DNR(WWDと同じ出版社)のリタ・ハミルトンさん、同紙コラムニストのクララ・ハンコックスさん(個人的に私が尊敬していた方)らは鋭く課題を指摘するファッション記者のお手本でした。コレクション発表翌日、彼らがどのように評価してくれるのか、デザイナーたちは緊張しながら新聞を開いたものです。しかしネット記事とSNS全盛のいま、デザイナーとエディターのこうした緊張関係はかなり変化しました。以前に比べるとちょっと両者の関係が希薄になったような気がします。

2025.09.21

-

政治家とは疎遠でしたが

私、政治家との会話は苦手、これを前提にお読みください。長くファッションビジネス業界で働いてきましたが、1985年設立のCFD東京ファッションデザイナー協議会はどの役所にも登録しない「みなし法人」の立場をキープし、政治の世界とはまずご縁がありませんでした。社団法人化を勧められたこともありますが、事務局を預かる私は「デザイナー団体はどこにも属さない」方針でした。初めて政治家とご一緒したのは第1次安倍晋三内閣の経済産業大臣だった甘利明さんがJFW日本ファッションウイーク推進機構(経済産業省の支援で設立されました)の東京コレクション期間中「ヨーロッパで出会った新人たち展」にいらっしゃったとき、確か2006年10月でした。ヨーロッパのデザイン学校を卒業し帰国した中章さん、坂部三樹郎さん、山縣良和さんらに「ショーではなく面白いインスタレーションをやったら」と勧めたイベントを所管大臣が視察すると言うのでJFWコレクション担当理事として案内しました。ヨーロッパで出会った新人たち展同展視察後六本木ミッドタウンホールのファッションショーも視察され、その後突然「一緒にどうですか」と食事に誘われました。ホール上層階のレストランに移動、製造産業局長と繊維課長共々意見交換の場に。大臣自らワインと食事を選び、ご馳走してくださったのでちょっとびっくり、これが政治家との初めての接点でした。次は、2008年官房コンテンツ戦略会議(アニメ、漫画、映画、音楽、ゲームソフト、ファッションの専門委員で構成)で消費者者行政担当大臣野田聖子さんに意見を申し上げたときでしょうか。政府に放置され続けてきたアニメやファッションなど柔らかい産業の規制緩和をして欲しいと発言したら、野田さんは「頑張ります」。ファッションは学問として政府に認知されず、4年制大学にファッション学部の開設が認められていませんでしたから。小泉政権から議論が始まったコンテンツ戦略会議、その後安倍内閣、福田内閣、麻生内閣とおよそ4年かけて議論がまとまったところで解散、我々専門委員の役目は終了。その直後に誕生した民主党政権がこれを引き継いで具体化をさらに議論、いつの間にかコンテンツ戦略はクールジャパン戦略という名称に変わったようですが、私はもう委員でもなかったので詳細は知りません。GINZA RUNWAYに被災地ちびっ子と大臣がモデル出演東北大震災の1年後私たちは銀座中央通り歩行者天国で「ジャパンデニム」屋外ファッションショー開催を計画。が、警視庁はなかなか許可を出してくれません。そこで、経済産業省課長のアドバイスで経済産業大臣に直訴することに。絵画館前のイベント仮設会場でミーティングがあり、「補助金欲しいなんて言ってません。全国の繊維産地に明かりを灯したいというイベント、どうして許可下りないんですか」と枝野幸男大臣に訴え、加えて「東北のちびっ子と一緒に大臣もモデルとして歩いてみませんか」と申し上げました。枝野さんはすぐアクション、モデル参加も引き受けてくれました。歩行者天国でのファッションショーの最後、被災地のちびっ子と銀座泰明小学校小学生と一緒にランウェイを歩いてくれました。このとき枝野さんに着せたのは、ヨウジヤマモトに特別制作をお願いした京友禅のデニムセットアップでした。この大規模青空ファッションショーのプロデュースで目立ったためか、翌年新設された官民投資ファンド株式会社海外需要開拓支援機構(通称クールジャパンファンド)社長に指名され、私は初めて公的機関で仕事することに。官民組織ですからどうしても政治家や官僚と接する機会が多く、これまで一度も行ったことのない自民党本部、議員会館、役所大臣室を度々訪問。性に合わない苦手なアポが続きました。クールジャパンファンド開所式安倍内閣で初代クールジャパン戦略大臣になったのは稲田朋美さん。新会社設立後内閣府大臣室にお邪魔したら、応接室テーブルに雑誌「装苑」がポツンと。大臣室にファッション雑誌とは珍しい、「大臣は装苑の愛読者なんですか」と質問したら、「(ファッション業界が長い)社長がいらっしゃるというので読みました」。こういう心遣い、ちょっと嬉しいですよね。このとき稲田さんは例の網タイツ姿、私が「そのタイツ、どこで作っているかご存知ですか」と訊いたら、「ソマルタです」。私が訊いているのはデザイナー名ではなく製造メーカー、「それ、福井県の◯◯が作っているんですよ」、この繊維メーカーは稲田さんの地元ですがご存知ありません。愛用するブランドを地元中小企業が製造していると知って稲田さんは大喜びでした。ファンド開所式当時の装苑また、「ほかにも福井県には世界的に評価の高い高密度ポリエステルメーカー△△があります。東京事務所にはサンプル揃っているので訪ねてみてください」。数日後、稲田さんから電話が入り、別途写メが送らてきました。△△に出かけたら素敵なアウターウエアがあったので男性用と女性用をわけてもらい、安倍総理は明日被災地視察なのでこれを着用してもらいます、と。お揃いアウターを着た安倍さんとのツーショットも送られてきました。装苑といいツーショット写真といい、ちょっと意外でした。もうひとり不思議なご縁の政治家がいます。CFD東京コレクション最初のシーズン開幕ショー終了直後、代々木体育館に建てた大型テント横の事務局仮設ピンク電話が鳴りました。朝日新聞社経済部記者、コレクション開幕記事を書きたいのでと電話取材。当時朝日新聞ファッション担当と言えば堀江瑠璃子編集委員でしたが、この日堀江さんは家庭の事情でお休み、福岡支局から東京本社経済部に異動したばかりの若い女性記者が担当しました。翌日朝日新聞朝刊一面に珍しく東京コレクションの記事、でも内容には間違いがいくつかありました。記事を読んだ直後会場のピンク電話に堀江さんから連絡、誰からどういう経緯で取材されたのか訊かれました。私は昨日の電話のやりとりを伝え、書いた経済部記者本人には電話入れて「新聞記者なら電話でなくちゃんと現場取材して記事を書けよ」と怒鳴りました。それから30年後、クールジャパンファンド開所式で私の前に現れた経済産業省副大臣はあの朝日新聞社経済部記者松島みどりさんでした。ご本人は大先輩編集委員にこっ酷く叱られたことは覚えていても、私が怒鳴ったことは忘れていました。松島さん、開所式の数日前都内百貨店で以前私が社長をしていたブランドの赤いドレスを購入されました。私が社長の会社の開所式なのでわざわざ買ってくださった、と元部下販売スタッフから聞きました。こういう心遣い、嬉しいですよね。クールジャパンファンドは政府系機関なのでどうしても政治家の方々と接する苦手な場面が増えました。私たち民間人に対して「ご苦労様です」といつも優しい目線と言葉で接してくださる方は意外にも多かったんですが、中には「雇ってやってるんだ」という意識なのか強烈な上から目線と嫌な言葉を発する人もいましたね。指名されて断れそうにないから引き受けた仕事、正直ムカッとくることもありました。官民組織は政府資金が出ているので無関係というわけにはいきませんが、正直言ってファッションの世界はできるだけ政治の世界とは距離を置いた方がいいと思います。ファッションは万民のもの、いかなる政治権力に媚びることなく自由にクリエーションすべきものだからニュートラルがベスト。CFDをずっとみなし法人のまま運営した理由です。

2025.09.18

-

TOKIO繋がり

業態に関わらず多くの日本企業は5年以内で海外駐在所トップを帰国させます。現地の言葉をやっと覚えたかなと思ったら日本人トップが交代、現地採用の社員からは批判の声がよく上がります。が、イトキンは日本企業では珍しく海外駐在員を長く現地に留めて継続的に仕事させています。台北出張のたびお世話になっている台湾イトキン代表者の多田良二さんもそうです。確かパリもニューヨークも現地駐在トップは勤務が長く、多田さんも30年以上台湾駐在のまま。駐在年数が長く、その人柄もあって多田さんは台湾ファッション業界に溶け込み、日台ファッション流通業界交流パイプ役として奔走してきました。両端が多田ご夫妻また、奥様は台湾の若手デザイナーの良き相談相手、東京コレクションに台湾から参加するセイヴソンらのサポートをなさっています。伊勢丹新宿でのポップアップも東京の展示会でも多田夫人のサポートがなければうまく回らなかったでしょう。故・熊谷登喜夫さん靴のデザインでも存在感あったTOKIO多田良二さんは大学卒業後当時イトキンが傘下におさめていたパリ在住デザイナー熊谷登喜夫さんに憧れイトキンに入社しました。しかし、1987年登喜夫さんは毎日ファッション大賞を受賞したのち急逝、多田さんは海外駐在の道を選びました。トキオクマガイはブランドとしてまだ存続していたので、多田さんはパリ駐在するものと思っていましたが、会社の辞令はどういうわけか台湾駐在でした。しかしもう駐在30年余、いまでは現地業界の顔役です。登喜夫さんが亡くなったあと、イトキンは当時アシスタントデザイナーだった永澤陽一さんと松島正樹さんにそれぞれブランドを任せてトキオ事業を継続しました。指揮していたのはマネージャーの故・馬場浩さん(イントゥリーグの馬場和子デザイナーのご主人)でした。当時CFDを預かる私は、登喜夫さんのあとについて馬場さんとは何度も話し合いました。その後永澤陽一さんがCFDオフィスを訪問、トキオから独立して自分自身のブランドを作ると告げられました。私はデビューするなら規模は小さくても良い、形態はファッションショーでなくても良い、メディア向けにプレゼンしてみてはと勧めました。そして田園都市線沿線のそう広くない美容室を借り、観客席25席程度、モデルはたった4人、素材は運動靴に使われるゴムのようなものでミニショーを開催したのです。数日後たまたまバーニーズジャパン田代俊明社長(のちのグッチジャパン社長)らと会食したとき、野本洋子バイヤー(のちに伊勢丹研究所ディレクター)に「永澤陽一のデビューコレクション、規模は小さかったけど非常に面白かった。展示会に行ってみて」と話しました。その数日後野本バイヤーとすれ違ったとき、彼女は興奮気味に「ナガサワ、良かったから全品番発注してきたよ」。永澤さんは運よくデビューコレクションからバーニーズジャパンで店頭展開されたのです。デビューの翌年、永澤陽一さんは毎日ファッション大賞新人賞受賞に決定。これまで授賞式で新人賞受賞デザイナーは小さなプレゼンするのが恒例でしたが、デビューしてまだ間のない新人ゆえデビューサンプルは全部売却、手元には1点も残っていません。そこで毎日新聞社が支援して再度サンプル制作、どうにか授賞式に間に合わせました。デビューで小さなプレゼン発表を勧め、バーニーズに助言したこともあってか、永澤さんはCFD議長を退任したあとも律儀に年末挨拶のためオフィスに来てくれました。CFD時代たくさんの若手デザイナーを陰で支えましたが、私が百貨店に移籍後わざわざ銀座のオフィスに年末挨拶に来てくれたのは永澤さんだけでしたね。今月13日から神戸ファッション美術館で「永澤陽一の創造と革新」展が始まりました。会期は11月9日(日曜日)まで、会期中の休館日は美術館サイトでご確認ください。アクセスは六甲ライナー「アイランドセンター駅」下車が便利です。

2025.09.16

-

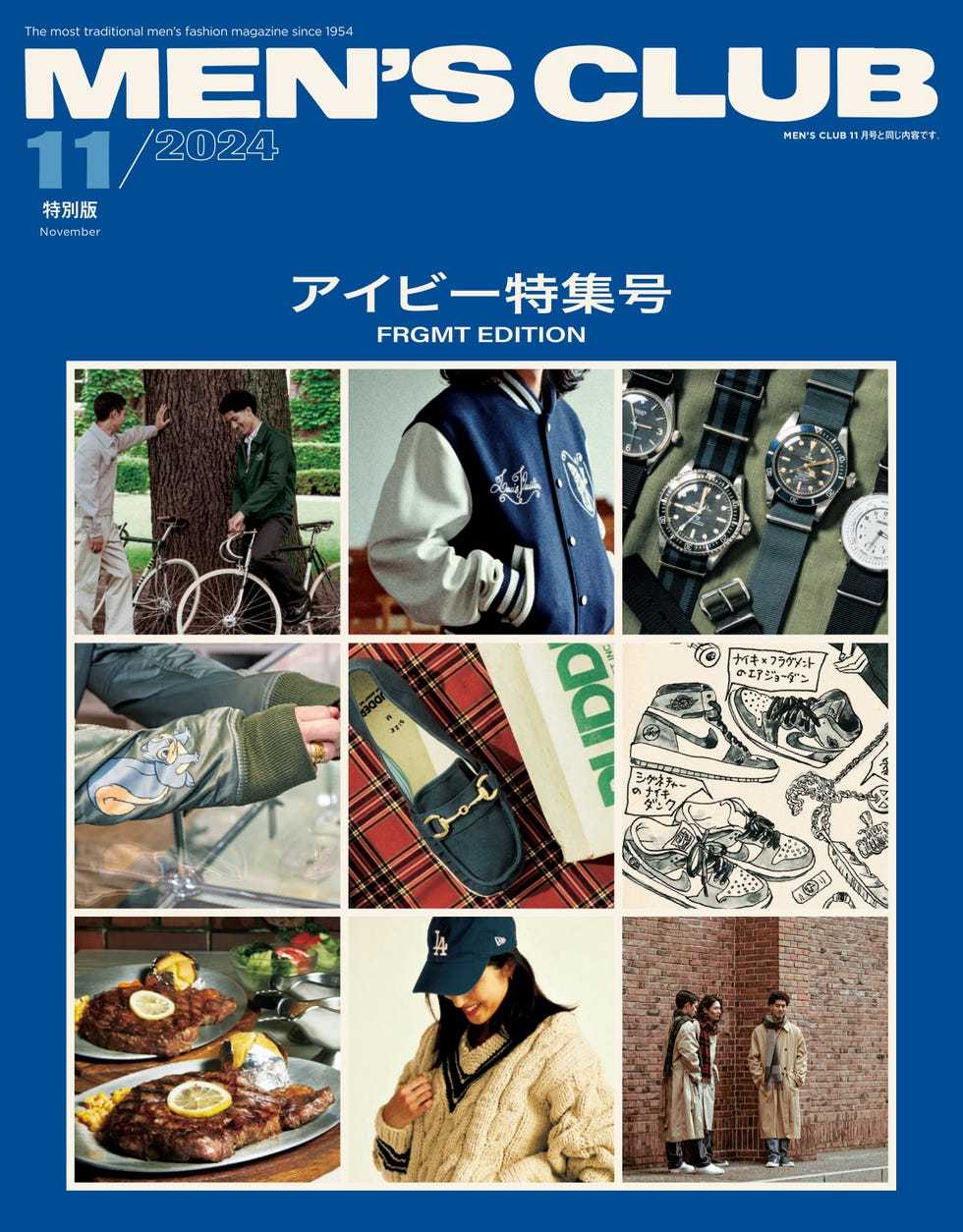

アイビールック、大きな勘違い

高校生のとき教室の木製机の大半は先輩たちが彫刻刀で彫ったVANの3文字が目立っていました。年長世代には石津健介さんが起こしたVANの熱狂的ファンが多く、わが校夏の制服とされた白いシャツはコットン100%のボタンダウン、学生服ズボンは細身のテーパードに直し、VANの円形ステッカーを学生カバンやロッカーに貼っていた学生が多かったそうです。私が入学した明治大学、その知名人OB代表格は若者の教祖的存在だった石津さん、私も上京するなり雑誌メンズクラブを毎月購読しました。当時の編集ページのほとんどはVANの洋服や雑貨、アメフトユニホーム、同社がアメリカから持ち込んだ生活道具でしたから、アイビーリーグ(米国東海岸名門私立大学のアメフトリーグ)を身近に感じました。大学卒業してニューヨークに渡り、最初に国内出張したのがボストン。近郊ケンブリッジにあるアイビーリーグの名門校ハーバード大学前のホテルに宿泊。キャンパスにはメンズクラブ誌編集ページによく掲載されてた濃紺ブレザーにチャコールグレーのパンツ、ボタンダウンシャツ、Hマーク入りのレターカーディガンやスタジャン姿の学生がいるものと信じていました。が、そんな学生は皆無、みんなジーンズにTシャツのラフな格好でした。メンズクラブ誌はモデルさんにVANはじめ日本のアパレルメーカーが作るアイビーリーグスタイルの服を着せて現地各大学キャンパスで撮影していただけ、よく考えれば学生は着るものにお金をかけられませんからモデルさんが着ていたようなアイビールックは実際にキャンパスで見かけませんよね。ハーバードの生協をのぞくと、同校のシンボルマークをプリントしたスエットシャツやTシャツは山積み販売していました。せっかく来たのだから記念にとシンボルマーク入りグレーのスエットを1枚購入しました。ニューヨークに戻ってこのシンボルマーク入りスエットを着て歩いていると、見知らぬ人から頻繁に声をかけられました。「あなたはハーバードの学生ですか?」と。「いえ、違います」と何度答えたことか。ハーバードの学生でもOBでもないし、こんなやり取りが面倒になり、結局このスエットシャツは着なくなりました。アイビーあるいはプレッピー(アイビーリーグに進学するために通う高校または予備校生)ルックに関してもうひとつエピソードがあります。渡米して5年後だったでしょうか、繊研新聞の編集タイアップ企画でオンワード樫山が提携していたトラッド専門店J.PRESSのアーヴィン・プレス会長を取材することになり、プレスご夫妻が冬場滞在するフロリダ州南端キーラーゴ島の別荘を訪問しました。キーラーゴ島は富裕層の楽園。島の中央部には主に自家用ジェットのための滑走路があり、ゴルフコースが4つと多数のテニスコート、広い緑地に沿って一戸建てあるいはガーデンアパートが並び、それぞれ裏庭には個人所有のヨットやクルーザーが停泊するデッキがあります。朝は船で海上に、ランチに戻ったらテニスやゴルフをプレーし、夕方はときどき島内のレストランに午前中自ら釣った魚を持ち込んでディナー、それはそれはとってもラグジュアリーな光景でした。マイアミから軽飛行機でキーラーゴ到着、アーヴィンさんが空港で出迎えてくれ、そのまま自家用車で島内のファッションストアに直行。「本当のプレッピーを見せたいから」とアーヴィンさん、私はそれこそメンズクラブ誌に掲載されてたような服がズラリ並んでいるものと思いました。ところが、このお店に置いてあったのはマドラスチェックのバミューダパンツ、紫のロング綿パンに派手な黄色の動物柄刺繍、真っ赤なパンツにはターコイズブルー、鮮やかな黄緑色パンツにはオレンジ、ピンクのパンツには緑色の刺繍、とにかく派手な地色にコントラストのきいた刺繍。ポロシャツもコットンセーターも鮮やかな色ばかり。驚く私にアーヴィンさんは「これが本当のプレッピー」とおっしゃいました。私は自分が教わったアイビールックは濃紺ブレザーにグレーフランネルまたはカーキパンツと返したら、アーヴィンさんは「ノー、ノー、ノー。ディス・イズ・プレッピー」、これにはびっくりでした。名門私立大学を卒業した男性たちが実業界で成功し豊かな生活ができるようになるといろんなレジャーをする、そのときのいわば遊び着がアイビースタイルなんです。「キャンパスで見ることはないんだよ」、アーヴィンさんはそう解説してくれました。アーヴィンさんはハーバード大と並ぶ名門イェール大学(多くの米国大統領や国務長官を輩出)出身、J.PRESS本年店はコネチカット州ニューヘブンのイェール大学の前です。つまりバリバリのアイビーリーガーであり、名門校の門前で専門店を経営してきた方、彼が「ディス・イズ・プレッピー」とおっしゃるんですから間違いありません。私の頭は肝心のインタビューの前に???になりました。その数年後帰国した際、VAN創始者の石津さんにアーヴィンさんの話をしました。すると大先輩は「僕が広めたアイビーはニセモノだよ」、ユーモアのある石津さん流の言葉に私はびっくり。正確に言えば、濃紺ブレザーにチャコールグレーパンツ、ボタンダウンシャツにレジメンタルタイは成功したアイビーリーガーの仕事着、VANやメンズクラブ誌が日本に紹介したアイビールックは決してニセモノではありません。が、アーヴィンさんはアイビーリーガーのカジュアルシーンにこそアイビールックの神髄があるとおっしゃったんだと思います。もうひとつ初のボストン出張で驚いたことがありました。それは当時飛ぶ鳥落とす勢いだったラルフローレンのスーツを生産していたハイグレード紳士服縫製工場でのこと。ボストン郊外ローレンスにあった手縫い個所の多い紳士服縫製工場はジミー・カーター大統領のスーツを作るほど技術レベルの高い工場でしたが、生産ラインの約半分はラルフローレンが占め、4分の1が高級紳士服店プライベートレーベル、残りが自社ファクトリーブランドでした。そこで経営者から聞いたのは、ラルフ・ローレン氏はデッサンしない。著名デザイナーなのにデッサンしない、できない、言い換えればイラストが描けない、こんなことってあるんだろうか。私はニューヨークに戻って元アシスタント、生地コンバーターなど関係者を取材、その真偽のほどを確かめました。みなさんの答えは、ラルフは絵が描けないが、ディレクターとしてのセンスは抜群、生地サンプルは何度も微妙な染め直しで手間がかかるのでコンバーター泣かせ、と。デッサンしない有名デザイナーのことを記事にしようと取材を始めましたが、いろんな方から話を聞くうちにデッサンしない人がデザイナーブランドの中心にいたっていいじゃないか、最終的に記事にはしませんでした。以来、絵が描けなくても、パターンを引けなくても、人一倍センスが良くて細部にうるさくブランドを指揮するデザイナーもデザイナーなんだと考えを改めたのです。後年、ラルフローレン社はこの技術力ある縫製工場を自社の傘下におさめたと記事を読んだことありますが、その後ラルフローレン社は年々急成長、米国ファッション業界では最強の会社になりました。21世紀に入って、メンズクラブ誌の婦人画報社が1965年に発売した「TAKE IVY」が米国ファッション関係者の間で突然人気になっているというニュースが米国から飛び込んできました。どういう経緯でそうなったのか詳しくはわかりませんが、ネットオークションでとんでもない高値がついたとか。1960年代日本の若者がVANに熱狂していた時代に日本語で刊行された本が、発売からおよそ半世紀経ってアイビーの本家本元米国で注目される、なんとも面白い構図ではありませんか。60年代現役アイビーリーガーたちが日々キャンパスで着ているかのように撮影収録した写真、これはある意味フェイクなんですが、半世紀ほど経過して米国人にはとても新鮮なニュースタイルだったのかもしれません。ちょうど今週ニューヨーク・ファッションウイークで新生J.PRESS(オンワード樫山傘下)が珍しくファッションショーを開催したそうです。ご覧になった米国プレスやバイヤーの目にはどう映ったのか、現地の反響を聞いてみたいです。

2025.09.13

-

生涯忘れられない日

今日9月11日は2026年春夏ニューヨークコレクション開幕日。2001年もこの日がコレクション開幕日、私とっても生涯忘れることができない1日でした。午前中、私たち6人は12日に予定していた自社のニューヨーク大型店舗オープニングに向かうため成田空港のラウンジにいました。在米時代から何度も利用してきた日本航空6便ケネディ空港行き、確か出発時間は正午頃だったと思います。あと2時間ほどでケネディ空港到着だったシカゴ上空で突然機長のアナウンス、「ケネディ空港で事故があった模様でシカゴ・オヘア空港に着陸します」、と。そして予定外の緊急着陸、空港の様子がちょっと変でした。オヘア空港滑走路から飛び立つ飛行機はなく、たくさんの飛行機がターミナルに駐機あるいは滑走路手前で待機、ケネディ空港の事故回避にしてはちょっとおかしな光景でした。ターミナルに駐機すること約1時間、飛行機のドアが開いたら背中に大きくFBIの文字が入った防弾ベストを着て手に機関銃を持ったガタイの大きな男性たちが入ってきたのでびっくり。テロ検査を全ての飛行機にしていたことはのちほどわかりました。一緒に入ってきた日本航空シカゴ支店のターミナル係員から携帯電話を借り、私は現地法人の代表者に電話、ここで同時多発テロ発生と知りました。2機が激突して崩落寸前のWTCツインタワー長い時間機内に滞在したあと日本航空の指示でチャーターバスに乗りDAYS INNに移動することに。空港の目の前に建つDAYS INNにチェックインするものと思いきや、空港前ホテルを素通りしてバスは高速道路を1時間ほど走り、両側には牛や馬の牧場が広がってなんとものどかな田園風景でした。イリノイ州を過ぎウィスコンシン州で高速道路を降りたらWELCOME TO WOODSTOCK(ロックコンサートで有名なWOODSTOCKはニューヨーク州)のアーチをくぐって田舎のDAYS INNに到着。アメリカ映画でよく見かける田舎町の小さなモーテルに現地時間午後4時頃チェックイン。ロビーのテレビで凄惨な光景を観てやっと何が起こっているのかを知りました。こんな田舎にいたら詳しい情報は取れません。米国中の飛行機が運行停止ならばシカゴ中心部の大きなホテルはきっとキャンセルだらけのはず、ネット検索してミシガン湖畔のヒルトンホテルを予約、我々6人はすぐチェックアウトしてシカゴに移動することに。とんでもない田舎なのにピックアップに来た地元リムジンサービスの車の1台はダックスフンド型のどデカいリムジン、これには笑いました。到着したシカゴヒルトンホテル、古いロビーの階段は映画「アンタッチャブル」でロバート・デニーロ扮するアルカポネが降りてきたロケ場所だったと思います。同時多発テロで全米が大騒ぎしているのに、部屋の前のミシガン湖には帆をあげたヨットでセーリングを楽しむ人々、まるで避暑地のような平和な光景に「ここはテロと関係ないんだ」と安心ました。先発隊の宿泊ホテルは崩落したWTCワールドトレードセンターから徒歩数分、社員の一人は子供のお土産を買おうとWTC地下ショッピングモールにいたようです。周囲の人が血相変えて走って退却するのを見て彼も脱出、ビルの下敷きにならずにすみました。朝早かったので最上階の展望台はまだ営業していなかったことも幸運でした。ショップオープン準備のために早めにホテルを出発した先発隊社員たちは歩く途中で惨事を目撃、そのあと帰国するまでホテルに戻れませんでした。彼らはトランク一式をホテルの部屋に置いたまま帰国、怪我人はひとりもなく全員無事だったのは不幸中の幸いでした。犠牲者や消防殉死者全員の名前を刻印した記念碑プールしかし、残念ながら現地法人が日頃お世話になっていたWTCにオフィスがある日本の銀行スタッフが多数犠牲者に。WTCの上層階に銀行オフィスがあり、避難することができなかったとのちにNHKドキュメントで知りました。エリート社員としてニューヨーク駐在員になったはずの方々、ご遺族は本当に辛いですね。WTCに近いホテルには戻れないので、先発隊はミッドタウンにある日系キタノホテルにチェックイン。ところが、行方不明のご家族の宿泊が同じホテル、連日ロビーは重苦しい空気だったと社員から聞きました。翌日オープニングを迎えるはずだった大型店はテロ現場の至近距離、崩落による粉塵は大量に飛んでくる、延焼の匂いはする、周辺部は軍によって立ち入り禁止、とてもオープンする状況ではありません。結局2ヶ月遅れてやっとオープンすることができ、以来24年経った現在も営業しています。翌年に訪問したときのグランドゼロ毎年9月11日が来るたびにあの日のことを思い出します。事件後「ユナイテッド93」(ポール・グリーングラス)、「華氏911」(マイケル・ムーア監督)、「ワールド・トレード・センター」(オリバー・ストーン監督)など同時多発テロ絡みの映画を観ましたが、どうしてこんなに酷いことをイスラム原理主義者は計画したのか、またどうしてCIAやFBIは危険分子の精査していなかったのか疑問は残ったままです。 WTCは日系アメリカ人建築家ミノル・ヤマサキ氏の設計。その長男タロウ・ヤマサキ氏はニカラグア内戦、ボスニア紛争、ルワンダ虐殺、パレスチナ問題など戦火の弱者を長年取材してきた報道カメラマン、その活動が認められてピューリッツア賞を受賞している人道派ジャーナリスト。こういう家族とご縁のある高層ビルに突撃するなんてあまりに酷い。WTC高層ツインタワーはミノル氏が発案したチューブ構造(外壁部分に縦の柱を多数並べることによってオフィス空間の柱を減らして有効面積を広く取る工法)で建てられたとか。しかし、突撃機の火災高熱によって外壁が溶解し、床が抜けてビルが崩落したとも言われています。ミノル氏は1986年に逝去していますからテロ事件を目撃していませんが、ご長男タロウ氏はさぞ複雑な思いだったでしょうね。グランドゼロは再開発された新WTCのOne World Trade Center現在のWTC地下鉄コンコース同時多発テロのあとグランドゼロは完全に復興、たくさんの高層ビルや事件の記念碑などが完成、テロ事件の面影はほとんどありません。ブッシュ政権は首謀者討伐のためアフガン侵攻、次いでイラクのサダム・フセイン政権を転覆させ、オバマ政権はテロ首謀者オサーマ・ビン・ラディンを暗殺、その後イスラム原理主義者と米国との間では血生臭い争いはありません。このまま平和が維持され、二度と凄惨なテロ事件が起こらず、一般市民の犠牲者が出ないニューヨークであって欲しいです。

2025.09.11

-

帽子ショー、素敵でした

ヒラタ ノ ボウシ展@スパイラルこの写真は2011年6月南青山スパイラルで開催された帽子デザイナー平田暁夫さん(2014年89歳で逝去)の集大成とも言うべき展覧会「ヒラタ ノ ボウシ」です。nendo佐藤オオキさんの空間演出も実に素晴らしく、記憶に残る迫力ある展覧会でした。この展覧会が高く評価され、この年平田さんは毎日ファッション大賞を受賞しています。大量の白無地帽子の制作に「人手が足りないの」と平田夫人から相談され、当時私が毎週講義していた目白デザイン専門学校(現在目白ファッション&アートカレッジ)に応援を頼みました。手伝ってくれた学生さんたちにはいい思い出になったのではないでしょうか。年末になると毎年新酒の濁り酒をわざわざ届けてくださるなど、私は平田ご夫妻には大変かわいがっていただきました。平田さんとは不思議なご縁があります。1985年CFD東京ファッションデザイナー協議会を急遽設立することになり、オフィスを探す間もなかったのでひとまず六本木にあった三宅デザイン事務所の別室に仮事務局を開設、このとき最初にアルバイトとして私を助けてくれたのが当時まだ大学生だった長女の欧子(おうこ)さんでした。それから9年後の東コレ、ユキトリイのファッションショー直前にたまたま通りかかった渋谷西武横路地のカフェで平田夫妻とわが盟友市倉浩二郎夫妻を見つけました。このとき私は平田さんに有機栽培野菜で作る野菜スープを勧めました。平田さんは持病があって数種類のお薬をたくさん飲んでいると伺ったので、ケミカルの薬を止めて有機野菜スープ(味付けしないので決して美味しくはありません)に切り替えた方が身体にいいですよ、と。その後平田さんが野菜スープを飲み始めて数か月後、「ゲレーの頭髪も髭もところどころ黒くなってきたんだよ。頭髪も少し増えた気がする」と平田さん、奥様も「ほんとなのよ」とおふたりに感謝されました。あのカフェで一緒だった市倉さんは「あんな不味いもの飲めるか」と笑ってました。が、これが彼との最後の会話でした。ショー終了後彼は寒気がするとそのまま帰宅、翌日まさかの救急搬送、集中治療室を出ることも意識が戻ることもなく3週間後に亡くなりました。葬儀での弔辞、私にはとてもできそうになく、申し訳なかったのですが平田先生に無理やりお願いしました。盟友の急逝にショックを受けた私は本当にやりたかったマーチャンダイジングの仕事をやろうとCFDを退職。そして百貨店のシンクタンク部門に移籍、あるパーティーで平田さんと三宅一生さんから「せっかく百貨店に移ったんだから何か面白いことしなさいよ」と叱咤激励されました。その直後のプリーツプリーズ・イッセイミヤケ展示会、綺麗な春色商品を見てビビッと来ました。プリーツプリーズと平田さんの帽子のコラボ展示を百貨店1階の広場でやりたい、と。すぐ平田さんに電話。「先生、この間私に面白いことやれとおっしゃいましたよね。プリーツプリーズの新作サンプルをそちらに送ってもらうので、ご覧になったら特別に帽子を制作していただけませんか。テーマはSpring has comeです」。もちろん三宅さんの了解を取ってからのお願いでした。数か月後「プリーツプリーズ・イッセイミヤケ X アキオヒタラ展」を開催、天井まで吹き抜け広場の壁面には観覧車に似せた大きな輪に春色のプリーツを何枚も吊るし、広場1階の大テーブルには平田さんの特別制作の帽子、ハンガーラックにはプリーツプリーズを並べて販売しました。お客様には歓迎され、平田さん、三宅さんともに喜んでくれ、このイベントを見てた大手アパレルメーカー幹部は「さすがだねえ」とほめてくれました。東コレ初の帽子ファッションショー平田暁夫さん亡き後HAUTE MODE HIRATAを継承、アトリエを守ってきたのが欧子さんです。昨年末いつもの濁り酒を頂戴したとき、彼女とご主人から「RAKUTEN FASHION WEEKで帽子のショーをやってみたいんですが」と相談されました。40年間の東京コレクションで帽子だけのファッションショーは例がありませんが、実行委員長(=当時。今季退任)としては大賛成、事務局と打ち合わせてくださいと返しました。そして今シーズンHAUTE MODE HIRATAのショーが実現。平田先生のスパイラルでの展覧会以来久々の大きなイベントでした。モデルが着る服は複数のブランドが協力、帽子デザインは欧子さんと長女早姫さん、長男翔くんの親子3人。帽子のショーでどこまで観客を魅了できるのか一抹の不安はありましたが、観客の大半は美しいものを鑑賞した満足感があったのではないでしょうか。平田暁夫さんが現役の時代から現在の欧子さんまで皇族の方々の帽子デザインと制作を担ってきました。しかし、一般人がオシャレのために帽子を被る場面はひと昔前に比べると少なくなりました。今回のような帽子のショーがあれば世間一般に帽子そのものの存在がもっと伝わり、帽子制作に携わる関係者は自分もいずれ東京コレクションでやってみたいと思ってくれるのではないでしょうか。CFD設立時に私を助けてくれたお嬢さんが立派に巨匠の帽子メゾンを継承し、またそのお子さんふたりとショーフィナーレに登場する光景は本当にうれしかったです。あの世で先生ご夫妻もきっと大喜びでしょうね。(モデルの進行方向と逆向きの席だったのでうまくスマホ撮影できず、こんな後ろ姿の写真ばかりになってしまいました)

2025.09.06

-

巨匠の死を悼む

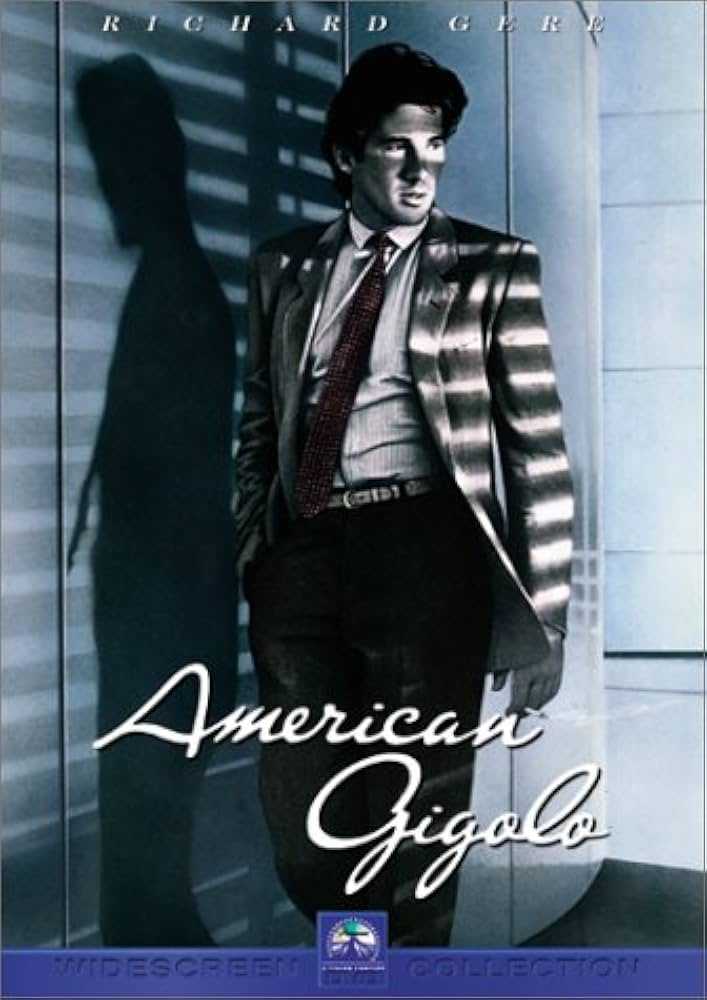

ファッションビジネスの世界で長く働いてきたのでこれまでたくさんのブランド商品を購入してきましたが、身の程知らずの買い物、つまり所得が少ないのに無理して購入した服、バッグ、靴が数点あります。そのひとつがまだ20代で買ったジョルジオアルマーニのスーツでした。リチャード・ギアが主演したサスペンス映画「アメリカン・ジゴロ」(1980年)、共演はモデル出身女優ローレン・ハットン、監督はポール・シュレイダー、音楽はブロンディが担当、B級かもしれませんが好きな映画の1本です。西海岸ビバリーヒルズの有閑マダムたちをたぶらかす若いジゴロがマジな恋に落ちて最後は殺人事件に巻き込まれる、ちょっと怪しげなストーリー。主役のジゴロの衣装担当が当時人気急上昇中のアルマーニでした。リチャード・ギアが着ていたスーツがあまりにセクシーでカッコよく、マンハッタン西17丁目にあったバーニーズニューヨークに出かけ清水の舞台から飛び降りる心境で高価なアルマーニスーツを初めて購入しました。素材の打ち込みは甘くて柔らか、単純に何色とは言い表せない微妙な色調、芯地抜きのアンコン仕様は非常にソフトで軽く着心地の良いジャケットでした。マンハッタンのアパート月家賃よりもはるかに高い値段だったので売り場でビビったことをはっきり覚えています。よく女性の気持ちとして「一生に一度は着てみたいシャネルスーツ」と言いますが、私にとっては「アルマーニスーツ」でした。購入してから数ヶ月後、市場調査でまだデザイナーブランドをほとんど扱っていなかった西34丁目の大衆百貨店メイシーズ婦人服売り場を歩いていたら、なんとアルマーニさんと遭遇したのです。こんな大衆百貨店をラグジュアリーブランド創設デザイナーが数人のスタッフと共に売り場視察している、ちょっと意外でした。メイシーズ2階から4階まで私は売り場を見て回りましたが、アルマーニさんたちも同じように全婦人服フロアを回り、ハンガーラックから服を抜くあるいは商品タグを手に取るなど細かくチェックしていました。バイヤー講座で「売り場は情報の宝庫」と教え込まれた私には、世界的に有名なトップデザイナーが大衆店を細かく視察する姿に感動しました。このときアルマーニさんがじっと私を見つめるのです。20代の若い東洋人がアルマーニを着ているのできっと不思議に思ったのでしょう。どう考えても私は分不相応な客ですから。一度ならず数回アルマーニさんに直視され、私は緊張したことをはっきり覚えています。セルッティなどいろんなイタリアブランドのデザイナーを経て41歳と遅く独立したアルマーニさん、1975年のデビュー早々バーニーズニューヨークのフレッド・プレスマン社長(父親が開業した大衆紳士服店を世界のトップブランドを集積するファッションストアに改革)がオファーして5年間米国独占販売契約を結びました。アメリカン・ジゴロ公開時はまだバーニーズニューヨーク独占販売だったかもしれません。当時ミラノは3G全盛時代、ジャンニ・ヴェルサーチ、ジャンフランコ・フェレ、そしてアルマーニがしのぎを削り、ミラノコレクションはパリコレと並ぶあるいは瞬間的にはそれ以上のニュース性ある大きな存在でした。しかもアルマーニのメンズはパリの有力メゾン以上に存在感があり、トレンド面でも業界全体に影響を及ぼし、ビジネス面でもしっかり収益がとれるナンバーワンブランドでした。ハリウッドの関係者がこんなことを教えてくれました。アカデミー賞授賞式、女優たちにはそれぞれスタイリストがついてほかの女優とドレスがかぶらないよう気を付けているけれど、男性陣のおよそ6割はアルマーニのブラックスーツ、4割はいろんなブランドを着用しているとか。女優の中にはアルマーニのドレスを選ぶ人もいるので晴れの舞台は圧倒的な数字です。だからパリ業界のジェラシーはかなりあったのでしょう、最初にパリオートクチュールでの新作発表を準備していたとき認可されず(嫌がらせという噂あり)予定通りショー開催できなかったこともありましたね。創業以来イタリアのファッション業界を牽引、世界各国市場で大人気だったアルマーニさん、残念ながら昨日「モードの帝王死去」の報が届きました。自社創業からちょうど半世紀、享年91歳。ご冥福をお祈りします。

2025.09.05

-

さらなる進化を期待

9月1日毎日新聞社から本年度(第43回)毎日ファッション大賞各賞の受賞者が発表されました。 <大賞> 岩井良太(AURALEE デザイナー) <新人賞・資生堂奨励賞> 舟山瑛美(FETICO デザイナー) <鯨岡阿美子賞> 宮浦晋哉(株式会社糸編 代表取締役) <話題賞> YKKファスニングアワード <選考委員特別賞> 皆川明(ミナペルホネン デザイナー)受賞者の皆さん、おめでとうございます。(敬称略)毎日新聞社サイトから。写真中央が大賞受賞の岩井良太さん今年も含め過去20回ほど私は選考委員として選考委員会に参加。推薦委員及び選考委員が事前に推薦した候補者を選考委員会で議論、あっさり決まる年もあれば白熱した議論の末に多数決で決まる年もありました。議論するうち自分が推薦した候補者を取り下げてほかの委員が推す候補者に賛同したことは何度もあり、決定した受賞者に関しては連帯責任、委員会後に文句を言うことはありません。ファッションはスポーツのように速さ、高さ、シュート点数などで決まる数値の世界ではなく、それぞれの選考委員が候補者のクリエーションや社会活動をどのように評価するか個々の価値判断に委ねられます。文学賞、映画賞やデザイン賞同様ファッション大賞の人選も簡単ではありません。委員として毎年推薦時点から非常に悩むのが、デビュー5年以内の若手デザイナーを対象としている新人賞です。推薦する側としては、新人賞受賞後デザイナーがクリエーションもビジネスもどんどん進化発展、近い将来大賞候補に上がってくる人を選びたいと思っています。過去、新人賞受賞数年以内に大賞受賞または大賞を複数回受賞したデザイナーもいますが、新人賞受賞後クリエーションの壁にぶつかって伸びない、あるいはビジネスがうまく行かずに市場から消えた残念なデザイナーもいます。もしも新人賞受賞したデザイナーが業界から早く消えてしまうと「選考委員はどこ見てるんだ!」と批判されても仕方ありませんから、私は新人賞候補の推薦にはどうしても神経質になってしまうのです。幸い本年度大賞は数年前に新人賞を受賞した岩井良太さんに決まり、ホッとしています。今シーズンの東京コレクション(Rakuten Fashion Week Tokyo)、昨年新人賞を受賞したHARUNOBUMURATA(村田晴信デザイナー)の新作発表がどうしても気になっていました。選考委員のひとりとして村田さんに新人賞を贈ったのですから。村田晴信さんはエスモードジャポン卒業後2010年イタリアに渡り、ミラノのマランゴー二学院マスターコースで学び、ジルサンダーのアトリエでアシスタントを務めるなどして帰国、8年間のイタリア生活をベースに2019年自身の名前をブランド名にデビューした若手です。デビュー時から上質シンプルモダンなジルサンダーを随所に感じさせるコレクションを発表してきました。そして9月2日の今シーズン(2026年春夏)コレクション、これまで起用していなかった超薄手オーガンジーやニット、デニムを使っていつもよりもかなり軽さと日常性を感じさせる内容、個人的な感想としては過去ベストコレクションではないでしょうか(ほかにご意見あるかもしれませんが)。特に薄手ニットの重ねはコレクション全体に幅を持たせたのでは、と感じました。自分たちが新人賞に選んだ新進デザイナーが翌年さらにバージョンアップ、選考委員としての責任を果たせたようで安堵しました。これからシーズンごとにさらに進化し、近い将来ファッション大賞の有力候補に上がってくることを期待しております。コレクションの詳細は以下をご覧ください。https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/brands/detail/harunobumurata/

2025.09.04

-

運命のドレス

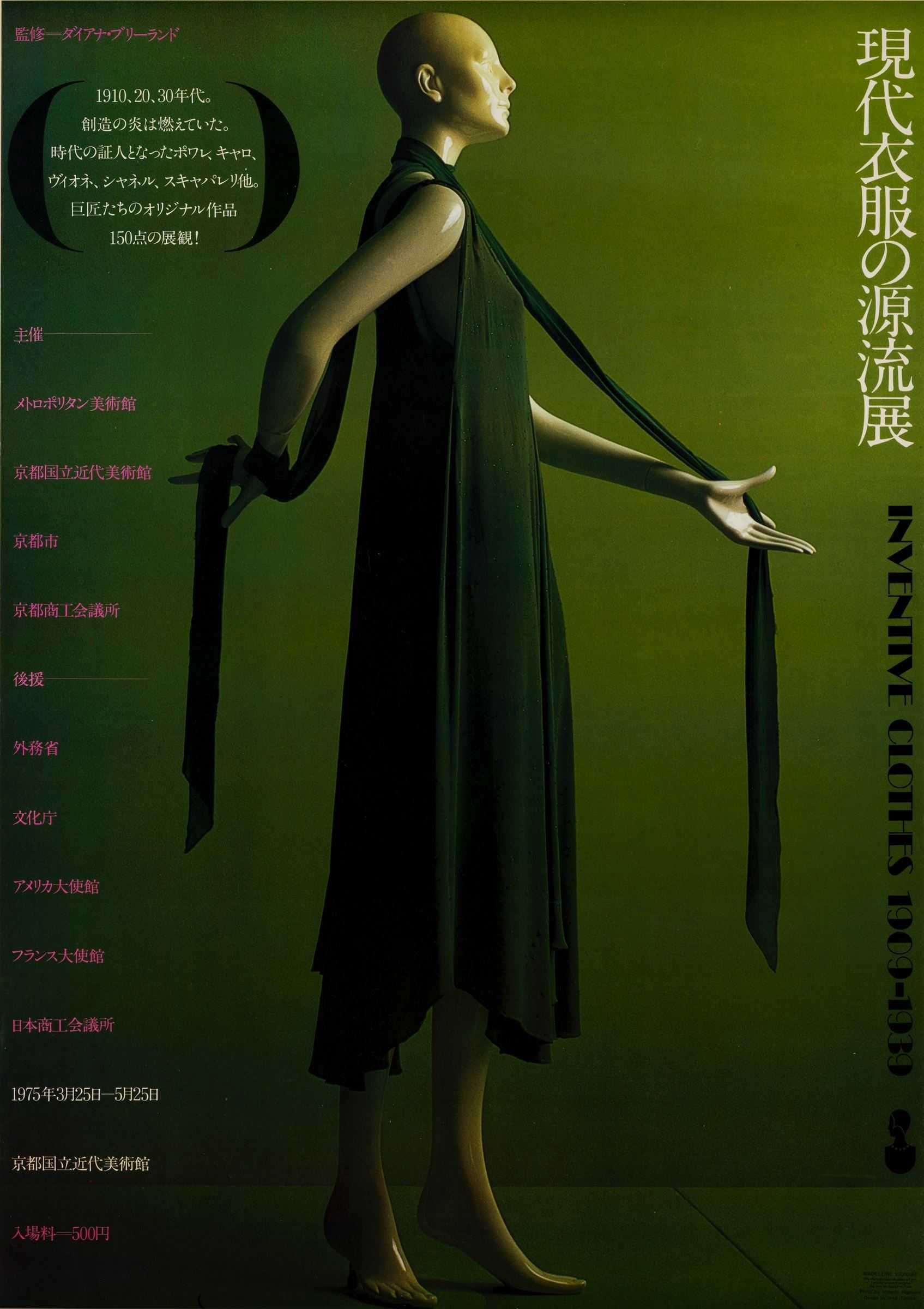

ランジェリー最大手ワコールの創業者塚本幸一さん(元京都商工会議所会頭)はオヤジと同じ戦時中悪夢のインパール作戦生き残り。オヤジと同じ突撃部隊には鹿児島県と京都府、三重県出身の兵隊が多かったようですから見識あったかもしれません。塚本さんに京阪神地区での大きなファッションイベントWORLD FSHION FAIR'89の運営サポートを頼まれたとき、かつて塚本さんが音頭を取って開催された「現代衣服の源流展」の話になりました。京都商工会議所が主催してニューヨークメトロポリタンミュージアムのファッション展覧会を京都近代美術館に迎えたときの話。メトロポリタンのファッション研究所責任者だったダイアン・ヴリーランド女史(元アメリカンヴォーグ編集長)が監修、このとき彼女が来日してニュースになりました。当時私は大学生のファッションマーケティンググループを主宰してはいましたが、決しておしゃれに関心があったわけではありません。将来自分が本気でファッションの世界に進むかどうかまだ決心がついていませんでした。オヤジは地方の高級テーラー、オヤジの言うままにパターンメーキングを習い、ロンドンサビルローで修業をするため英会話も学んではいましたが、ファッションの世界で仕事をする気にはなっていません。そんなとき、1930年代のシャネルやポール・ポワレらの作品を集めた展覧会があり2回見学に出かけました。衣服展覧会見学は初めての経験、一番長く作品群を眺めたのはバイヤスカットの女王マドレーヌ・ヴィオネの部屋でした。半世紀前の作品ですから布の劣化は仕方ありませんが、接近してよーく見るとステッチは歪んでいました。高価なオートクチュール服なのに手縫いステッチが歪んでいる、正直ちょっとがっかりしました。ところが、ヴィオネ展示室を出るときに振り返ると、そのドレスはまるで有名アーチストの彫刻のようなオーラを放ち、さも「戻っておいで」と私を手招きしているように感じました。再び接近するとやはりステッチの歪みと劣化した布は気になり、離れて見るとまるでアート作品、これを繰り返すうちにこの感動の落差はなんだろうと考えました。ヴィオネのドレスをじっと見てるうち、この落差の不思議を探ってみるか、男子一生の仕事としてファッションの世界で仕事してみようと決心がつきました。大げさに言えばわが人生の進路を決めた「運命のドレス」、キモノの直線裁ちに着想を得たバイヤスカットの服でした。塚本さんには、「あのときのポスターはいまでもよく覚えています。私はあの展覧会でファッションの世界で働こうと決めたんですが、そんな若者は少なくないと思いますよ」と申し上げたら満足そうな表情でした。歴史ある企業が多い保守的な京都経済界、新興企業の経営者はそれなりに苦労があったようですが、塚本さんが京都商工会議所副会頭(のちに会頭)&ファッション部会委員長に就任された直後メトロポリタンミュージアムの展覧会を見た三宅一生さんから同展覧会の京都開催を提案されたとか。ファッション部会長として「やってみよう」となった、展覧会開催10数年後に伺った話です。展覧会は大盛況、塚本さんはワコールの別組織として財団法人京都服飾文化研究財団を設立、その後「華麗な革命展」や「モードのジャポニスム展」など世界的レベルの衣服展覧会を内外で開催してきました。近年ワコールの業績がちょっと低迷と聞き、財団の将来を心配しております。世界でも珍しい数々のコレクション、ずっと保存してほしいです。そういえば、1970年代イッセイミヤケのパリコレ凱旋ファッションショーを東京で見た若者が「自分も将来パリでファッションショーをやってみよう」と思い、その数年後に夢を実現、そのコレクションはパリでも高く評価され続けたという話を聞いたことがあります。たった1本のファッションショーや衣服展覧会が人生を左右する、ファッションデザインの底力だと思います。週明け東京コレクション(Rakuten Fashion Week Tokyo)が開幕し、そのあとニューヨーク、ロンドン、ミラノ、そしてパリコレとデザイナーの来春夏物新作発表が続きます。まだ学生あるいは将来デビューを目指すデザイナーの卵たちが、デザイナーコレクションをリアルもしくはオンラインで見て大いに刺激を受けるような運命のショーがあるといいですね。私もショー終了後背中がゾクゾクして席を立てなかった、あるいは感動のあまり涙が溢れそうになったコレクションにこれまで何度も出会いました。もの書きだった時代には感動のあまりついついコレクションレポートの原稿が長くなってしまったということも。そんな忘れることのできないコレクション、まだまだ見たいです。

2025.08.30

-

励みになります

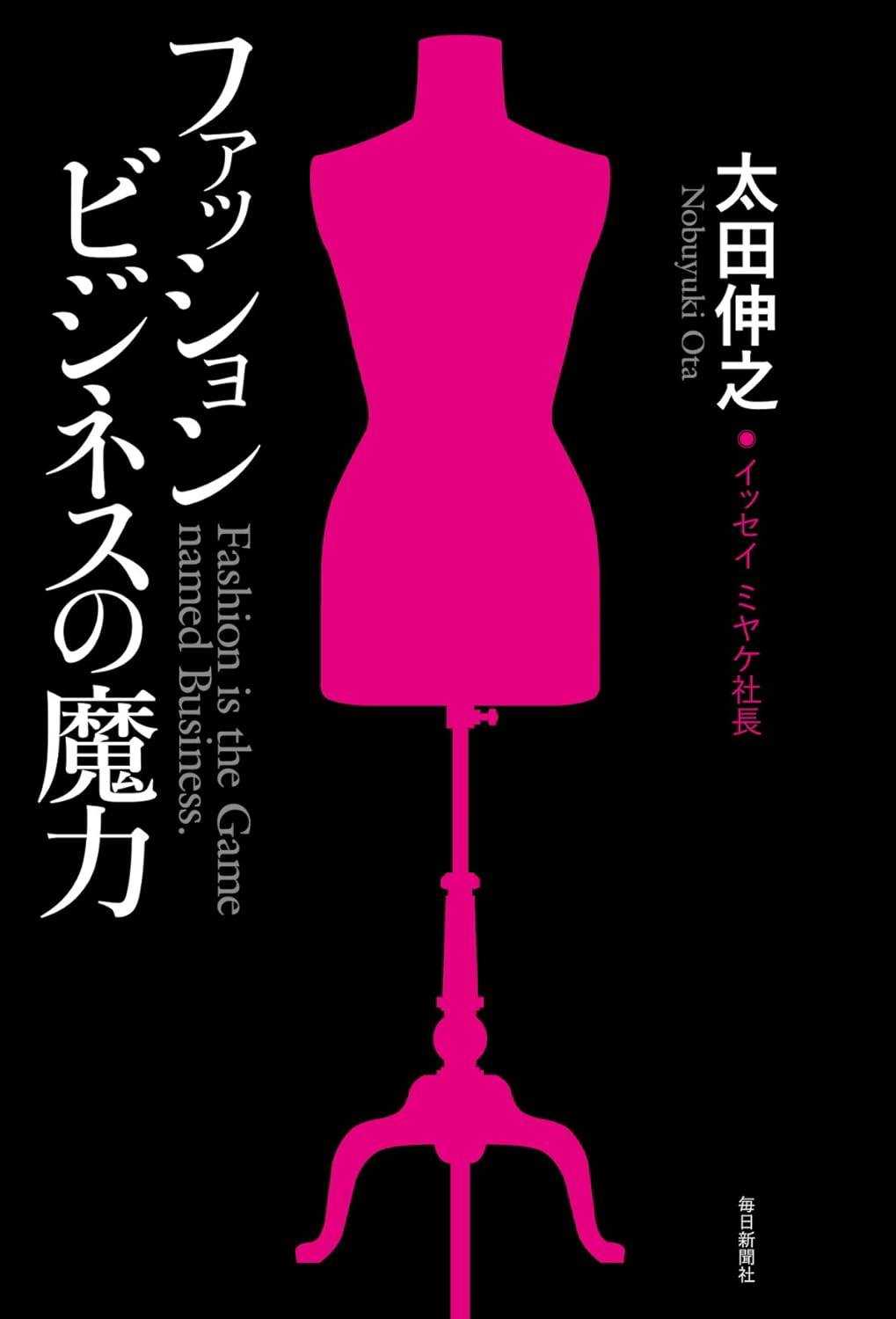

昨日Instagramに届いていたダイレクトメッセージを見つけちょっと目がウルウル。送ってくれたのはかつて私が新卒予定者面接で内定を出した当時の学生さん、現在はアウトレットモール運営会社の社員だそうです。以下がそのメッセージ、社名は◯◯◯としました。このたびは、太田さんの講義をぜひ受けたいと思い、ご連絡をさせていただきました。拙文ではございますが、ご一読いただければ幸いです。簡単に自己紹介をさせていただきますと、20△△年◯◯◯へ入社し、約14年間販売職として店長・セールスリーダーを経験しました。現在はディベロッパーとしてアウトレットモールで営業職に従事しております。転職のきっかけは、◯◯◯でブランド価値の向上に重きを置いて取り組んできた経験から、より広い視野でファッションブランド価値の向上と利益の最大化を目指したいと思ったからです。 太田さんに直接お会いしたのは、◯◯◯の内定式が最初で最後でしたが、学生時代からブログや著書を拝読しており、太田さんの言葉には何度も奮い立たせられました。生涯ファッションビジネスに携わっていきたいと決めたのも内定式にお話されたことがきっかけでした。 そのため百貨店や小売経験が豊富な太田さんから、テナント営業としての在り方を学びたいと強く思っております。 前置きが長くなり恐縮ですが、今後セミナーを開催される際には、このような意見も一つのご参考としていただければ幸いです。また、SC協会のセミナーにもぜひ登壇していただきたいです。 どうぞよろしくお願いします。内定を出したあと私は退職してしまったので、残念ながら名前も顔も覚えていません。が、こうしてダイレクトメッセージを送ってくださる、ありがたいことです。前職官民投資ファンド社長時代、全国各地で講演させていただきましたが、東北でも九州でも都内でも最初の拙著「ファッションビジネスの魔力」を読んでくださった方たちから「読みました」と声をかけられました。アパレル企業の社員のみならず、地方自治体の職員、食品関係者、現役大学生と立場は様々、中には「私のバイブルです」と言う方も数人、そのたびに胸が熱くなりました。書籍ってすごく力があるんですね。このブログもお会いしたことはないSNS繋がりの方から「ブログ読みました」とダイレクトメッセージをよくいただきます。このブログ、Facebookや Instagramで発したことに見知らぬ方々が反応してメッセージくださる、ファッションビジネスでの長い経験から少しは示唆に富むことを書かねばと思っています。さて、今年経済産業省が「グローバルファッションIP創出プログラム」を開始、事務局が選んだクリエーションやテクノロジーを有する新興企業の支援事業を進めています。私は採択された企業の経営者にメンタリングする専門家メンバーのひとり、時代に合ったビジネスの推進、海外ビジネスで収益を上げる方法などを全体ミーティングでプレゼンし、後日個別企業の相談に乗っております。全体ミーティングのあと事務局が集めた質問状に昨日回答しました。特にブランド価値をどう高めるか、消費者とのタッチポイントをどう作るか、卸売業ではなく小売業への転換などに質問が集中していました。個別企業への回答をする中で参考事例として申し上げたのは、消費者に対してものづくりの「見える化」、その具体的事例として米国EVERLANEをよく研究してください、と。EVERLANEのサイト毎日このような写真付きメールが届きますEVERLANEを生産している縫製工場一般アパレルとの減価率の差を説明ネット通販主体のEVERLANEからは毎日私にも商品情報が届きます。8年ほど前サンフランシスコ路面店で買い物した際レシートはメアドに転送だったのでレジで登録、以来毎日必ず商品情報のメールが届きます。8年間でネット購入したのはベーシックなTシャツ数枚のたった1回のみですが、毎日必ず写真付きメールが来ます。EVERLANEで私が一番評価している点は、ものづくり現場の情報詳細を消費者にオープンにしていること。当該商品はどの国のどういう工場で生産しているか、その工場内外の写真もサイトに掲載しています。ものづくりの「見える化」で消費者の信頼を得ていますが、こんなに生産現場情報をオープンにしているアパレル企業はほとんどありません。しかも、一般的アパレル商品の価格設定と自社価格との違いまで明確に説明しています。世界のブランド企業の多くは秘密主義、織物やニットをどの繊維会社で作ってもらっているのかはまず明らかにしません。また上代の内訳は完全な秘密、生地代、付属代、縫製工賃、移送費用、関税、マージンを公開するなんてことは絶対にあり得ない。仮に公開したら、あまりの減価率の低さにお客様は怒り心頭でしょうね。でも、今回のプロジェクト採択企業の皆さんにはものづくりの見える化を勧めています。どういう特殊技術を使っているのか、どういう工場で生産しているのか、他社との違いは何なのか、こういう情報を自社サイトでビジュアル公開することで消費者の信頼を得てみては、と。EVERLANEを徹底的に研究すべきとアドバイスしています。もう一点アドバイスしているのは自社サイトのビジュアルレベルアップ。EVERLANEのやり方は素晴らしいと思いますが、そのサイトはすこぶる日常的、特別感は全くありません。起用モデルは隣のお姉さんタイプ、コレクションランウェイに登場するようなトップモデルではありません。しかし、これでは消費者が魅力的に感じるかどうか、少なくとも私はワクワクして「また買ってみよう」という気持ちになったことはありません。個別メンタリングでも経営者に申し上げましたが、技術の特殊性やものづくり現場をビデオ公開するのであればNHKドキュメントの水準が理想です。消費者がサイトを見て美しく説得力あるビジュアル、あるいは見ていて楽しいビジュアル。かつてロジェヴィヴィエのサイトにはアンバサダーのイネスさんがパリ市内の生活を案内する映像が楽しかったし、クリスチャンルブタンのサイトはコミカルで楽しい仕掛けが随所にありました。見ていて買い物したくなる魅力的ビジュアル、身内で自主制作ではそんなレベルには届きません。ここは専門のクリエイターと組むべきでしょう。もう一点、リアル店舗とオンラインとの連動も説いています。消費者が見たくなる魅力的なコンテンツで情報発信すれば、リアル店舗が裏通りであろうがビルの上層階であろうがお客様は来てくださいます。表通りで認知されやすい場所で直営店を開くのは20世紀型ビジネス、ネット時代は決してそうではありません。その事例として、私は南青山スパイラルビル5階にあるミナペルホネンCALL視察を勧めます。まだネットで情報発信できなかった20世紀、ビルの5階でファッション店を開くなんてあり得ないことでした。しかし現在ネットを通じて自ら情報発信、ビルの5階であろうが集客は可能、ただしコンテンツに魅力があればの話です。ミナペルホネンCALL(写真上)がビル5階という立地でありながら、開店時間からお客様でいっぱいになっていることを業界人はもっと分析すべきです。こういう提案をこのブログでもSNSでもどんどん発信したいと思います。もし少しでも刺激になればダイレクトメッセージを送ってください。励みになりますから。

2025.08.28

-

セブレ、ご存知ですか

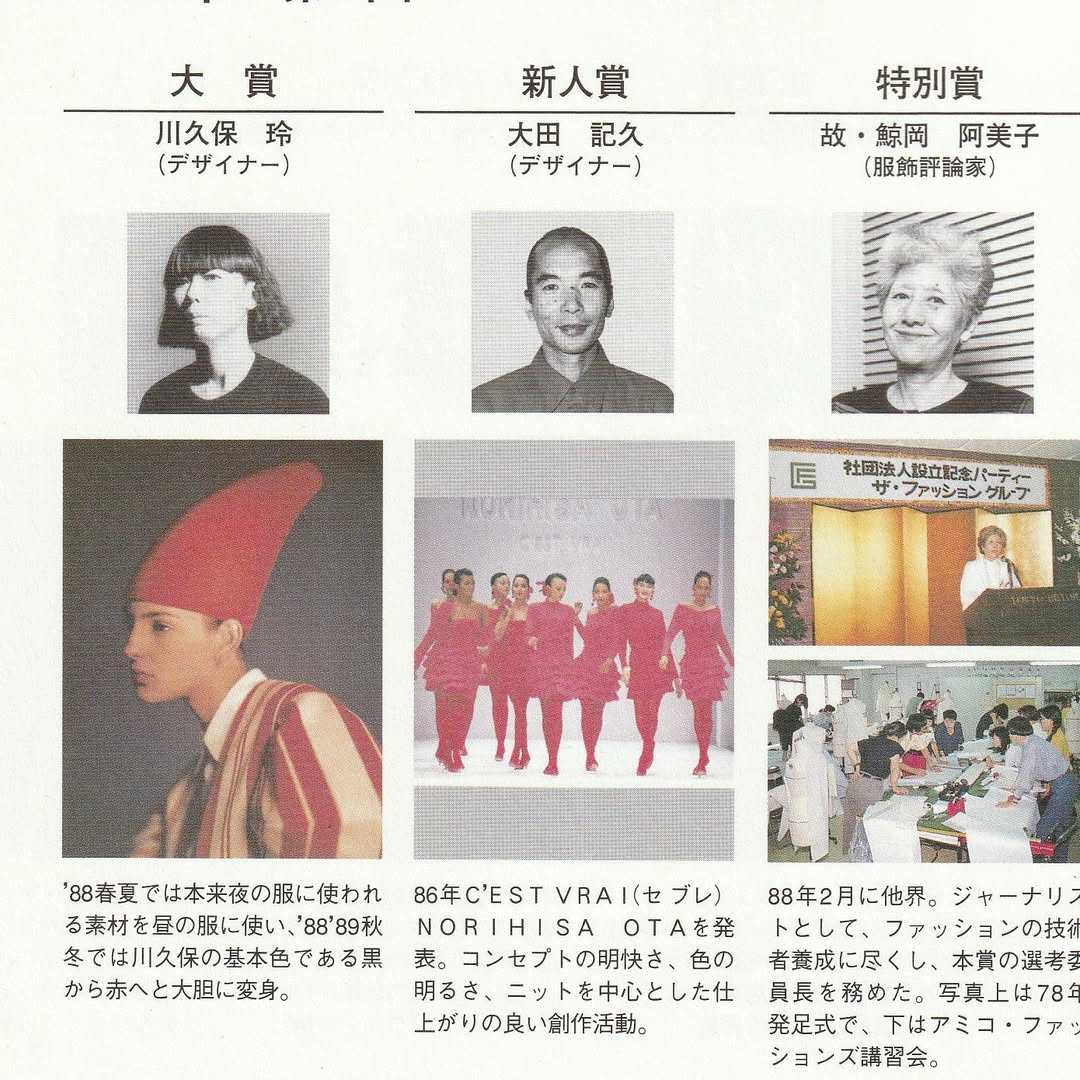

数日前、経済産業省の新興企業への支援プログラムでお邪魔した神宮前の小さなアパレルメーカー、参加者全員が揃う前に代表者Tさんに「前職はどちらの会社ですか」と質問したら、「東京モード学園を卒業してセブレの大田記久(のりひさ)さんのところに就職しました」。セブレ、大田さん、いやあ懐かしい。ファッションメディアの間で大変支持者が多かったファッションデザイナーの名前を久しぶりに聞いてうれしくなりました。皆さんは「セブレ」ご存知でしょうか。大田記久さんはニットメーカーなどで企画の経験を積み、1986年デザイナーブランドデビュー、当時のCFD東京コレクションでは実力ある新人デザイナーとして注目され、1988年毎日ファッション大賞新人賞を受賞。しかしながら、2002年53歳の若さで亡くなりました。その告別式でCFDアドバイザーだった三島彰先生が「訃報でオオタと聞いたときはキミが亡くなったのかと勘違いしました」とおっしゃったこともあって私には記憶に残る告別式です。1988年毎日ファッション大賞プログラムより私がCFD事務局長として東京コレクションを運営していた頃、代々木体育館横の特設大型テントに搬入あるいはショー後に搬出する際、大田さんは事務局プレハブに「お世話になります」「お世話になりました」とキチンと挨拶なさる方でした。事務局に挨拶せず搬入してリハーサルするブランド、ショー終了後会場や楽屋をろくに掃除せず搬出するブランドも少なくなく、セブレはデザイナー本人が事務局に挨拶してくれる数少ないブランドでした。企業内デザイナーとして長く苦労した大田さんの人柄なのでしょう、ライバルデザイナーの悪口を言わない、年齢や役職に関係なく誰にも優しく接する、例えるなら仏様のような人。だから多くのメディア関係者やモデルからは愛されていました。セブレで思い出すのは韓国ソウル市でのファッションショーです。当時日韓交流に尽力していた韓国プロデューサー李載淵さん(故人。モデルエージェンシーModel Line代表)の招きでセブレがソウルでファッションショーを行ったときです。そのリハーサルで韓国人モデルたちは全員ブラを着用していました。セブレはタイトフィットのニット作品が多く、ブラを付けるとどうしてもその線が表面に出てしまいます。演出家木村茂さんが服を綺麗に見せるためにブラを外して欲しい、パリコレではみんなノーブラでランウェイを歩くと説得します。ソウルコレクション創設立役者の李さんが、恥ずかしいと言ってなかなかブラを外そうとはしません。演出家、デザイナーとモデルの間で微妙な緊張感が漂っていたとき、ひとりのベテランモデルが立ち上がって、「脱げばいいんでしょ」と思い切って身に着けていたブラを外したのです。後輩モデルたちも渋々ブラを外し始め、本番ステージを歩きました。これが韓国初のノーブラショー、韓国ファッション界のターニングポイントでした。その後李さんはじめデザイナーやメディア関係者、政府役人らが力を合わせて韓国にもCFDのようなデザイナー組織を設立、その半年後にソウルコレクションはスタートしました。その直前までモデルがブラを外す外さないでひと悶着あったくらい、韓国はまだファッション後進国でした。あの頃北朝鮮との緊張関係もあってか韓国経済はいまのように発展しておらず、ファッション業界への国民的関心は決して高くはありませんでした。韓国政府が韓流ドラマやK-POPを国策として育成支援する環境でもなかったのです。3月東コレ参加した韓国デザイナーしかし、21世紀に入って韓国政府は輸出ビジネスとして映画、音楽、ファッションなどいわゆるコンテンツ産業に力を入れ始めました。気が付けば世界各国の映画賞、映画祭で韓国映画は高く評価され、若いミュージシャンは世界で大人気、欧米ラグジュアリーブランドのアンバサダーに指名されるようにもなりました。韓国のカジュアルブランドは最大の市場である中国で日本ブランド以上に目立ち、K-POPスターの影響もあって韓国コスメは現在人気急上昇中です。支援プログラムの打ち合わせの帰り道、久しぶりに耳にした名前からいろんな思い出がよみがえりました。たかがファッションショーでモデルたちがブラを外した話なんですが、当時の時代空気と現在の韓国コンテンツ産業の世界ポジションを考えると果たして日本はあの頃から進化しているのかどうか。そもそも今回の新興企業支援プログラムは経済産業省旧クールジャパン課が今年からコンテンツ産業強化のために始めた試み。政府がクールジャパン戦略担当大臣を新たに任命してからすでに12年経過しましたが、政権交代のたび力の入れ方が変化し、韓国のような目に見えた政府支援の成果は上がっていません。クールジャパン政策をお手伝いした者としてはそのことが非常に気になります。

2025.08.23

-

仕事の流儀

かつてフランス経済団体コルベール委員会が日本百貨店協会に加盟する全国の百貨店経営者をパリに招いたときのこと。シャネルはちょうどパリコレ開催中だったのでファッションショーに、エルメスは自社バッグ工場の視察で参加者を歓迎、そして別のブランド企業はベルサイユ宮殿の一室で晩餐会をセットしました。 ありし日の古屋さん(左)このときホスト役C E Oの隣席は私のボス、松屋の古屋勝彦社長(=当時)でした。松屋は銀座本店と小型の浅草店の2店舗だけの「東京にある地方百貨店」、ほかの参加者は全国にたくさん店舗を有する大手百貨店、しかもこのブランドショップを5店舗以上手掛ける百貨店が数社ありました。が、主賓席は銀座店のみショップ展開する松屋社長、帰国するとボスは「主賓席だったのでびっくりしたよ」と笑っていました。 おそらく出店交渉時にC E Oと古屋社長は直接やり合ったからでしょう。概して欧米企業のトップは会社の規模や展開店舗数でものごとを判断しません。喧嘩したあとの握手は強いとよく言いますが、C E Oとの信頼関係ができていたからの席順だったのでしょう。 長年ニューヨークファッション業界のユダヤ人社会(バイヤー、メディア、デザイナー、アパレル経営者の大半がユダヤ系)で揉まれた私、喧嘩したあとの握手は強いということをたっぷり経験しました。彼らは名刺にある会社名や肩書きで人を判断しません、あくまでも個人そのものを見ます。提携先、出店先の選択も単純に企業が大きい小さいではありませんから。 大学卒業してニューヨークに渡った私、最初にできた友人はニューヨーク市郊外のガーデンアパートに住む隣人ユダヤ人夫妻スティーブとタリーでした。米国生まれのスティーブの父親はミリオネラー(百万長者)、母方祖父はビリオネラー(億万長者)、つまり大金持ちユダヤ人家庭、イスラエル生まれのタリーは結婚寸前までイスラエル軍の女性兵士でした。 彼らのアパートにディナー招待された日のこと。その日はたまたまユダヤ人にとって重要な宗教記念日「パスオーバー」でした。エジプトで奴隷だったイスラエルの民たちがモーゼに導かれてパレスチナに脱出した(チャールトン・ヘストン主演映画「十戒」で海が突然割れて逃げ道ができたシーンは有名)という聖書「出エジプト記」の故事を再確認する日でした。出エジプト記の映画「十戒」 数千年前のエジプトからの集団脱出を決して忘れない、私たちと同世代のユダヤ人がパスオーバーの儀式を現代も継承しているのです。私のためにヘブライ語ではなく英語でやってくれた特別な祈りの言葉、「あのとき流した涙を忘れるな」、「あのとき流した汗を忘れるな」、「あのとき流した血を忘れるな」、この文言には正直びっくりでした。 そして、ディナーのあと彼らの書棚を見て再びびっくり。そこには日本の童話「一寸法師」、「花咲か爺さん」、「猿かに合戦」などの本が数冊並んでいたのです。どうして日本の童話がここにあるのかスティーブに尋ねました。 長い間ユダヤ人には国がなく、住んでいる場所をいつ追われるかわからない生活を強いられてきた。いつ追われても次の居住地で子供達が現地の子供の輪に入っていけるよう、いろんな国の童話や民話をユダヤの子は学ぶ、スティーブはそう説明してくれました。これがユダヤの伝統なんですね。 日本人ビジネスマンは名刺の肩書きや会社名で人を判断しがち、だから初対面には必ず丁寧に名刺交換しますし、もらった名刺は大切に保管します。しかしながら転職することもあるでしょうし会社が合併または倒産することだってあります。さらに肩書きや部署はコロコロ変わりますから、名刺情報はその人の単なる名札みたいなもの、人物評価できるものではありません。 名刺ではなく人物そのものを見る。ビジネスの交渉は下手に妥協しない。とことんやり合って握手もあれば決裂もある。ニューヨーク時代ユダヤ人ビジネスマンに教わったことです。 だから各国有力ブランドと交渉する際、私はボスに進言しました。ジャパン社を通さずに本社経営者とトップ同士サシで交渉してください。仮に決裂しても良いじゃないですか、しっかり条件闘争しないと相手に尊敬されませんから、と。また社内研修では「企業の価値は規模ではない」、「弱気なビジネス交渉はしないように」と多くの社員に伝えてきました。 最近交流が始まった中国ビジネスマン(言い換えれば華僑)もユダヤ人によく似ていると感じます。名刺情報よりも相手との会話から人柄をはかり、人物評価します。ほとんどの中国経営者は名刺を持っていませんが、話が弾んで相手が気になればWeChat(LINEのようなもの)交換。だから最近私も名刺を持たずに中国出張します。 会社名や肩書きで人を判断しない、日本人にはなかなか馴染めない仕事の流儀。

2025.08.19

-

留学相談に対して

これまで多くの方々からお子さんの進路相談、とりわけ留学相談を受けてきました。一番記憶に残っているのは突然訪ねてこられたご近所Kさんの奥様。大学受験勉強をしていた高校3年生の娘さんが総合大学ではなくデザインの勉強をしたいと受験目前に言い出したので相談でした。ご自身は若い頃保守的な親の論理で好きな勉強をさせてもらえなかった、娘の希望はなんとか叶えてやりたい、できれば最高の教育機関で学ぶ機会を与えてやりたいというお話でした。デザインの総合大学パーソンズ相談を受けたちょうどそのタイミング、私はニューヨークのデザイン総合大学パーソンズ・スクール・オブ・デザイン名物ファッションデザイン学部長をセミナー講師に招聘していたので親子に引き合わせました。多くの米国デザイナーのメンターであるフランク・リゾーさんと都内で面会したら、親子はパーソンズを目指して当時金沢市にあったパーソンズ分校の基礎課程を選択、そのあと娘さんは渡米してパーソンズ本校に入学しました。私の隣が当時学部長フランク・リゾーさん彼女が在学中K夫人は娘さんを訪ねて何度も渡米、あまりの宿題の多さにびっくりされていました。フランク・リゾー式教育は「美しく描け」ではなく「たくさん描け」、一つのコンセプトを膨らませて大量のデザイン画を描くことで構成力、創造力が身に付くという教育方針、母親がびっくりするくらい大量の宿題を連日抱えていました。ハードな宿題、体調のこともあって途中何度も卒業を諦めかけた(パーソンズは卒業できずに転身する若者が多い)ものの最後まで頑張り、娘さんは卒業して有名米国ブランドのアトリエに就職。その後米国人と結婚、出産したので日本には戻ってきません。最高の教育をとおっしゃるのでパーソンズを紹介しましたが、日本に戻ってこない状況がKさんには果たして良かったのかどうか。ファッションビジネスの総合大学F.I.T.お子さんの留学相談を受けるたび、ファッションビジネスやマーチャンダイジングを学びたいのであればF.I.T.(ニューヨーク州立ファッション工科大学)を、デザイナーの道に進みたいということであればパーソンズ、あるいは(同じ英語圏だから)ロンドンのセントラル・セントマーチンズを勧めてきました。ベルギーにもイタリア、フランスにもデザイナー育成の優れた学校はありますが。マーケティングやマーチャンダイジング、あるいは工場経営などを体系的に学ぶにはなんと言ってもF.I.T.が講師、カリキュラムとも一番充実しているでしょう。あれはI.F.I.ビジネススクール全日制2年間マスターコースの学生募集を始める直前でした。アトリエサブ田中三郎社長が「息子の留学のことで相談に乗ってくれませんか」とわがオフィスに。息子の康真くんは名古屋の南山大学4年生、ファッションの世界にも興味を持ち始めた頃でした。田中さんはニューヨークのF.I.T.かパーソンズかどちらかに留学させようとお考えだったのでしょう。息子さんに学ばせたい分野を伺って、私はいつものようにF.I.T.の方がいいでしょうと申し上げた上で、来春東京にも大学院のようなマーチャンダイジングを教えるビジネススクールを開校予定、F.I.T.留学ではなくI.F.I.ビジネススクール2年間マスターコースでも良いのかしれませんと説明しました。留学経験あるいはニューヨークで生活すること自体は人生のプラスアルファになるでしょうから、あとは親子で話し合ってみてはとアドバイス。半年後田中康真くんは東京のI.F.I.全日制1期生として私の前に現れました。なんと言っても1期生ですから我々指導する側は熱を入れて手厚く教え、放課後は何度も飲みに連れて行き、2年間濃密に付き合いました。卒業してユナイテッドアローズに就職、ものづくり部署で経験を積んでから独立して自分のブランドを立ち上げました。田中くん同様一般大学卒業寸前に突然「ファッションの道に進みたい」と言い出したのが留学経験もあるわが実弟の息子。弟から相談あったとき「I.F.I.で勉強させろ」。その頃I.F.I.全日制マスターコースは1年制に期間短縮されていましたが、ファッションビジネスの基礎を学ぶにはそれでも十分。甥っ子はI.F.I.のインターンシップカリキュラムで働かせてもらった会社に就職、現在も同じ会社で働いています。残念ながら採算面の問題からでしょうか、1998年から始まったI.F.I.全日制マスターコースは終了してしまいました。なので、業界関係者からお子さんの進路相談を受けるときは従来のようにビジネスなら F.I.T.へとアドバイスしています。かつてニューヨークに出張するたび、私はパーソンズのマーケティング担当主任ディーン・ステイドルさんに頼まれ、同校シニア(4年生)に特別講義をしておりました。たとえデザイナーであっても売り場を歩いて生きた情報をどのように集め、分析して次の商品企画にどう生かすかと話し、「そのことを私に教えてくれたのはパーソンズの夜間コース、私が学んだのはこの同じ教室です」と言いました。元WWD編集長J・ウィアーさん(中央)とD・ステイドルさんそして「米国ブランドのみならず、ヨーロッパに渡って現地ブランドで働く道もあるのではないか」と聴講生に勧めたら、のちにディーンさんが「あんたに影響されて優秀な学生はどんどん海外に行ってしまうじゃないか」と笑っていました。トム・フォード(パーソンズ卒業生)はヨーロッパに渡ってグッチで大成功したんですから、パーソンズの優秀生はもっと海外に修行に行くべきですよね。余談ですが、フランク・リゾーさん退任後の学部長ティム・ガムさん(米国TV番組「プロジェクトランウェイ」の教授)の勧めもあって、2001年度最優秀学生は米国トップデザイナーの誘いを振り切って私が当時社長だったジャパンブランドに就職しています。さすがに最優秀学生、彼女がデザインしたものは力強く、すぐに誰がデザインしたか判別できました。近年東京コレクションあるいはパリコレで頭角を現す若手デザイナーには日本のデザイン系学校を出て海外留学、インターンシップで現地メゾンで経験積んでからデビューする人が増えています。自国以外でいろんな経験を積むのは将来きっと役立つと思います。若者にはどんどん海外に飛び出して欲しいですね。

2025.08.12

-

画家と画商

マーチャンダイジングの講義をするとき、よくこんな話をします。デザイナーを画家とするならばマーチャンダイザーは画商。画家のクリエーションを受け止め、それを市場でしっかり売るのは画商の仕事、画商の力量次第で売れるはずの絵が売れない場合もあれば、逆に売れることもある、と。マーチャンダイザーはデザイナーのクリエーションをしっかり受け止めて仕事するべきと説明してきました。画家と画商の関係で一番印象深いのはなんと言ってもオランダの画家フィンセント・ヴァン・ゴッホと実弟で画商テオ(テオドルス・ヴァン・ゴッホ)の関係です。テオ・ヴァン・ゴッホの曾孫と2018年初めてオランダを訪ねたとき、幸運にもテオの曽孫にゴッホ美術館を案内してもらいました。彼の解説によれば、初期のゴッホは貧しい農民の絵を描いていたが、テオは「こんな暗い絵は誰も買ってくれない」と兄にアドバイス、ゴッホは方向転換して明るい南仏の絵を描くようになりました。しかし、それでも絵は売れません。次に浮世絵のコレクターでもあったゴッホは歌川広重などの浮世絵を模写、その構図や色使いなどを取り入れましたが、これも売れません。生涯に売れた絵画はたった1枚だったそうですが、テオは兄の才能を信じて亡くなるまでずっと兄フィンセントを支援しました。1890年ゴッホは自殺します。その半年後今度はテオも急逝、残されたテオの妻ヨー(ヨハンナ)の手元にはたくさんの売れなかったゴッホの作品がありました。ヨーは義兄の才能をなんとか世間に伝えようと尽力、合同展示会などに出品するうちに少しずつゴッホの絵は評価されるようになります。そして、ヨーの子孫は多くの作品を政府に寄贈する代わりにゴッホ美術館を建ててもらいました。つまり実弟テオ一家によってフィンセント・ヴァン・ゴッホは歴史的な画家になりました。兄の才能を信じた実弟テオ・ヴァン・ゴッホ夫テオの死後義兄フィンセントを世間に広めたヨーアムステルダムのゴッホミュージアム生涯にたった1枚しか売れなかったフィンセントの才能を信じ、一家の力で彼を歴史的画家にアップグレードしたのですからすごい信頼関係、まさしく画家と画商の良い関係でした。先日関西方面に出かけた際、大阪市立美術館で開催中の「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」をのぞいてきました。アムステルダムのゴッホ美術館所有の作品のほか、一族の交流が読み取れる手紙などが展示されゴッホ好きの私には魅力的な展覧会でした。後日この展覧会は9月東京都美術館、来年1月愛知県美術館に巡回する予定です。ゴッホはアントワープ王立芸術学院でも絵画を学んだとか。つまりマルタン・マルジェラ、ドリス・ヴァン・ノッテン、ラフ・シモンズらファッションデザイナーをたくさん輩出しているベルギーのあの学校ですよね。17世紀創立の歴史ある美術学校、ここで学んだというだけでも私にはゴッホがとても身近な存在に感じられます。存命中はなかなか売れなかった画家のクリエーションを理解し、それを世界に広めその評価を高めた画商一家の情熱物語、デザイナーとマーチャンダイザーの関係もそうありたいです。

2025.08.09

-

30年後に知った大人事情

先日ファッションキュレーター深井晃子さんから久しぶりにメールが入りました。かつて墨田区役所で働いていた方が退職後に小説を執筆、私にも送ってくださるので住所を伝えてよろしいですか、と。数日後、著者深野紀幸さんから小説「莫大小の街」(作家名は深野紀行さん)が届きました。莫大小、一般人には馴染みのない文字ですが、「メリヤス」と読みます。いま風に言えばカットソーあるいは丸編み、両国にはカットソーやセーターの工場や関連事業者のオフィスがいまもたくさんあり、かつては墨田区の基幹産業のひとつでした。内容は、両国国技館の裏にあった旧墨田区役所跡地に建てたファッションセンター誕生の秘話、あくまでも小説ですから登場人物の名前は実名ではなく、それぞれの発言も完全な事実というわけではありません。個人的感想は、ノンフィクションのような小説でしょうか。当時私はCFD東京ファッションデザイナー協議会を預かる責任者、一番の仕事は東京コレクションの円滑運営でした。が、ニューヨークで体験した実践教育方式でマーケティングやマーチャンダイジングを教えようと私塾「月曜会」を開き、毎年25人程度の若者を集めて教えていました。そこへ参観にきたのが墨田区役所商工部の方々、深野さんはそのおひとりでした。この前後に深野さんと上司の部長がCFD事務局を訪れ、本所吾妻橋に移転する区役所跡地にファッションセンターを建設したいと説明されました。その数年前に策定された通商産業省「繊維ビジョン」(繊維行政の方向性を盛り込んだ5年ごとの報告書だったかな)、全国各繊維産地にFCC(ファッション・コミュニティー・センター)をつくり、そこで繊維産業の振興イベントWFF(ワールド・ファッション・フェア)を開催するという構想が明記されていました。この繊維ビジョンが完成した直後にCFDが誕生、事務局長だった私は繊維製品課の会議メンバーを頼まれて参加するようになりました。東京コレクション主催者なので振興ファッションイベントの検討にはちょうどいいということだったのでしょう。この会議でも申し上げましたが、全国に繊維産業の発信拠点をつくるという構想、正直ピンときませんでした。産地の組合事務所、産地の商品販売のための小売店、当時流行りだった多目的ホールが入る建物をつくったところで産地活性化にはならないし、事業として成功するはずがない。戦後全国各都市に誕生した「公民館」はいまどんな状態でしょうか、物産展と予防接種会場でしょと私は発言したくらいです。墨田区役所跡地にファッションセンターを建設したいと聞いて、私は「仏壇作って仏(ほとけ)入らず、ハコものつくってどうするんですか」と言いました。ファッションセンターをニット産地である墨田区に建設するのであれば、マーチャンダイジングをより専門的に教えるビジネススクールを立ち上げ、これをセンターの仏にしてはどうでしょう、と。こうして墨田区役所にファッション産業の人材育成機関を検討する委員会を立ち上げることになり、委員の人選を頼まれました。まだ私は30代前半の若造、私が座長になっては物事スムーズに運ばないでしょうから、座長には繊研新聞社編集局長松尾武幸さんを推薦、松尾さんと共に委員をお願いする業界関係者を選びました。大手アパレルからオンワード樫山廣内武さん、デザイナー系からニコル甲賀正治さん、スポーツ分野からダンロップスポーツ岡田茂樹さん、前述の深井晃子さん、コルクルーム安達市三さん、ほかに縫製技術指導者や百貨店幹部など分野ごとに人選して墨田区ファッション産業人材戦略会議はスタートしました。深野さんの小説冒頭ではファッションアカデミー構想が先にあったかのように書かれていますが、元々あった話は移転する墨田区役所の跡地利用、ここに通商産業省繊維ビジョンにあるFCC構想を具体化しよう、でした。ビジネススクールがあってもなくても区役所跡に立派な建物をつくる、これがまず先にありきでした。墨田区ファッション産業人材戦略会議では、現状どのような人材が業界で不足しているか、ビジネススクールでどういう人材を育てたいか、そのためにはどんなカリキュラムが必要かなどを話し合いましたが、さすが各分野の有識者たち、トントン拍子で骨格が固まりました。カリキュラムの詳細は松尾座長、安達市三さんと私3人が集まって具体的なものを作成しました。次に、ビジネススクールの代表者には誰が適任かと議論、松屋社長を譲って会長になったばかりの山中さんにお願いしようとなりました。移転した墨田区役所の目と鼻の先には松屋浅草店があり簡単には断れないだろうし、松屋には社長自ら指導する「山中塾」があって実践教育のリーダーには最適ではないか、と。松尾座長が山中さんを口説き落とし、ここから山中さんも戦略会議に参加するようになりました。ところが、構想はどんどん具体化していくのに突然上からストップがかかりました。区長選挙を控えた現職区長が通商産業省の提案に傾いて方向転換した、と後日松尾座長から聞きました。墨田区につくる墨田の学校ではなく、墨田区につくるオールジャパンの学校という霞ヶ関案に乗ってしまい、議論の場は墨田区人材戦略会議から通商産業省が新たに構成する委員会に。しかも墨田区会議の委員の大半は構成員から外れ、私だけ委員リストにありました。皆さんと何度も会議を重ね、カリキュラム構想はほぼ固まり、適任経営者を口説いてスクール代表者を決めたのに墨田区案は白紙、私以外は新たに人選する委員で構成なんて飲めません。私は霞ヶ関に飛んでいって幹部と交渉、せめて山中理事長案だけは認めて欲しい、それができないなら私は委員にはならないと主張。が、なかなか交渉相手はウンと言わずこの一点で長い時間交渉しました。あのときどうして霞ヶ関側は簡単に了解しなかったのか、なぜ山中理事長案に抵抗したのか、深野さんの小説を読んで30数年ぶりに大人の事情がわかりました。ノンフィクションではありませんが、そういうことだったんだろうな、と。山中さんは最初から新しい学校組織に天下りは入りませんと伝えていた場面が小説にありますが、いかにも山中さんなら言いそう、つまり霞ヶ関には煙たい存在だったのでしょうね。しかも有明には東京商工会議所主導の別のファッションセンター建設が決まっていたことも突然ストップがかかったことと関係あるかもしれません。I.F.I.最初の授業プレスクール94結局新たな委員会には山中さんと私が墨田区側から加わり、のちに山中さんを理事長に財団法人ファッション産業人材育成機構(I .F.Iビジネススクール)は誕生しました。東京都が10億円、墨田区が20億円、産業界から集めた20億円の総額50億円を出捐金に。だが財団は正式発足したものの議論だけが続き、なかなか授業は始まりません。痺れを切らした私たちは山中理事長に「試験的に夜間スクールをやらせて欲しい。その上で教え方やカリキュラムに修正を加えたらいいじゃないですか」と1994年秋にプレスクールと称して週1回の夜間プログラムを開始、私は外部講師を呼んでファシリテーターをやり、自分でも教えました。そして1998年4月には全日制2年間のマスターコースをスタート。多いときは夜間プログラムが週4日、全日制が週2コマ担当、私は勤務先の銀座の百貨店と両国を連日行ったり来たり。しかも放課後は近所のちゃんこ料理屋や寿司屋で夜遅くまで受講生や外部講師と濃い付き合いをしました。夜間プログラム修了式の山中さん(前列中央)深野さんは墨田区が両国に建てたファッションセンター及び墨田区ファッション産業人材戦略会議の区役所側中心人物でしたから、小説とは言ってもかなり実際にあったことに近い箇所もあり、「自分はこんなこと言ってたなあ」も「深野さん随分苦労してたんだなあ」もあって興味深く拝読しました。夜間プログラム2期生たちと両国にてちなみに小説の中の私と思しき人物は太田ではなく田島、松尾さんは安谷、山中さんは中山となっています。

2025.08.07

-

近々飲むつもりが

数日前、長い間懇意にお付き合いしてきた馬場宗俊さんの訃報が届き、ただただ驚いています。馬場さんとは7月6日にLINEでやり取りしたばかり。なんでも神宮球場野球観戦時に転倒して打ちどころ悪くくも膜下出血、その後遺症なのか味覚臭覚不全になったそうで「味覚が元に戻ったら必ず連絡します。一杯飲めること楽しみにしています」とメッセージをもらった直後の訃報ですから。馬場宗俊さん最初に馬場さんと出会ったのは大阪に本社がある繊維商社八木通商のペリーエリス担当でした。ペリーエリスがデビュー間もない頃、八木雄三部長(のちの社長)に「絶対に成長するデザイナー」と私が紹介して始まったライセンスプロジェクト、日本市場に登場した頃にはラルフローレン、カルバンクラインと共にニューヨーク御三家デザイナーの一角になっていました。その後馬場さんは八木通商が導入開始した英国バッグブランドのマルベリー担当になり、六本木星条旗通りに直営店をオープン。ある日電話がかかってきました。「松屋の山中社長が突然いらっしゃったのでびっくりです。太田さんに視察を勧められたから来たと山中さんはおっしゃってました」、と。当時私は山中さんの私的相談相手、松屋創業120周年の大きなリニューアル計画を指揮されていたときです。「欧米ビッグネームを導入するだけでなく、将来市場で伸びそうなブランドも導入し売り場で育てては」、と勧めました。現時点ではまだ知名度が低い、商品は安定供給される、ブランドコンセプトにブレがない、この3条件揃っているものと進言したら、山中さんは「そんなものどこにあるんだ」。その翌日山中さんはアポなしでマルベリーを訪問、馬場さんらは直立不動で商品説明したそうです。そして数ヶ月後の120周年松屋銀座リニューアルオープン、1階中央部にマルベリーのインショップが誕生しました。その後マルベリー創業者ロジャー・ソールさんに頼まれて馬場さんは八木通商を退職独立、マルベリージャパンを設立することに。ジャパン社の直営1号店は南青山5丁目、わがCFDオフィスから徒歩3分のところだったので頻繁に馬場さんを訪ね、私もいろんな相談に乗りました。英国王室アン王女が来日した際にショップ訪問があり、青山通りからショップまでの細い路地にレッドカーペットを敷いたなんてこともありました。創業者ロジャー・ソールさんと日本の資本家が意見の相違から決裂、マルベリージャパンは解散、馬場さんはブランドコンサルティングとして独立しました。最初に手がけたのはイタリアのマンダリナダック。たまたま京都の百貨店を視察していたらバッタリ馬場さんらと遭遇、一緒に京都で会食することに。その場にいたマンダリナダック幹部の一人がマルコ・ビッザーリさん、のちにステラマッカートニーCEO、ボッテガベネタCEOを経てグッチグループCEOに上り詰めた人です。次に馬場さんに仲介してもらったのは伊藤忠商事が輸入展開していた米国ハンティングワールド。このとき私はCFDを退職して松屋の東京生活研究所長でした。担当として登場した商社マンは、現在ファミリーマート社長の細見研介さん。馬場さんに間に入ってもらったので当方の希望面積通りにショップは完成しました。馬場さんの仲介でコラボしたレペットさらに私が松屋とブランド企業経営の掛け持ちをすることになった直後、バレエシューズの世界的ブランドレペットとのコラボ企画を計画、このときも馬場さんがフランス側との間に入ってくれました。バレエシューズの機能性を活用して履き心地の良い婦人靴を作って欲しいと先方に繋いでもらいました。老舗レペットは湾岸戦争時に元従軍記者だったジャンマルク・ゴセさんが戦争後に買収した会社、ジャンマルクさんはどういう方向性でこの老舗ブランドを成長させるか悩んでいるタイミングでした。そこへ馬場さんを通じて当方からコラボの申し出、そのことがヒントとなり単なるバレエシューズからの脱却を図りました。数年後ジャンマルクさんはフランス経済界の優秀経営者賞を受賞、きっかけを作ってくれたと馬場さんともども大変感謝されました。レペットには続きがあります。ブランド企業の経営をやり終え松屋MD戦略室長として百貨店復帰したとき、部下たちはレペットを導入している日本企業と交渉中。ところがレペット直営路面店は松屋銀座から徒歩2分以内、あまりに近距離なので先方からはなかなかOKが出ません。そこで、馬場さん経由でジャンマルクさんにコンタクト、即導入が決まりました。さらに、オープニングにはミナペルホネンとのコラボ商品を要請、開店時はミナペルホネンファンのお客様が殺到してアッと言う間に完売。スムーズにことが運んだのは馬場さんのお陰です。最後に紹介してくれたUntouched Worldその創業者Untouched World店内その面倒見のいいキャラクターと旺盛な好奇心のためか馬場さん人脈はほんとに広かった。デビュー間もない若いデザイナーを応援していますと紹介されたのがミントデザインズの勝井さんと八木さん、私の元部下たちが転職後に何かと面倒を見てもらったのも、銀座のサンモトヤマ創業の茂登山親子を紹介してくれたのも、そして今年はニュージーランド出張で現地有力ブランドのアンタッチドワールド創業者を「ぜひ会ってください、素晴らしい人ですから」と紹介してくれたのも馬場さんでした。そのアンタッチドワールドの明確なブランド世界観、商品クオリティーが良かったのに、ジャパン社設立寸前で商標登録問題か何かで断念した背景を今度馬場さんから詳しく聞くつもりでした。が、それはもう叶わなくなりました。馬場さん、どうか安らかに。合掌

2025.08.05

-

Threads書き込みに学ぶ

ビジネススクールや社内MDスクールの教え子たちの悩みや質問に答えるためこのブログを始めたのはライブドア事件があった2006年、堀江貴文さんが自分の考えをブログ発信しているのに感化されました。個人的意見であっても立場上発信できない期間もあって何度か中断、最初の頃にアップしたものは全て削除しました。次にFacebookを開始。ブログほど長文でなく、こちらは日々の出来事や気になったことをメモのようにアップし、10年以上続けております。同系列Instagramも何度かトライ。でもInstagramを開始するとFacebookに怪しい投資話や援助交際系の友達申請がたくさん来るので、こちらは参加と退会を繰り返しています。そして、InstagramにリンクするThreads(スレッズ)を仲間がやっているので、最近これも始めてみました。正直言ってThreadsはちょっとヤバいかもしれません。タチの悪い業者が書いているとすぐわかる気持ち悪いお誘いメッセージは少なくありません。が、中には仕事上参考になる書き込みもあるので続けております。Facebookは基本実名なので私としては一番安心かな、と。一方Threadsはほとんど匿名なんでしょう、会社の愚痴、仕事上の悩み、上司の悪口などがどんどん登場します。まだ始めたばかりなので本当のところは分かりませんが、病院や介護施設、ハードな仕事をなさっている職種の方々の愚痴が多いように感じます。その中でファッション販売スタッフの書き込みがいくつか気になります。かつてアパレル企業経営者だった頃、販売スタッフの処遇改善はもっとできないかものかと相当力を入れました。その頃びっくりしたことがありました。アパレル経営者との会食時、店頭スタッフの閉店後の業務時間は案外長いという話になりました。百貨店やファッションビル閉店後プロパー商品とセール品との入れ替え作業や店頭ディスプレイの交換作業がかなり重荷、しかもその残業を本社はよく掌握していません。これを改善しないと販売スタッフはサービス残業を強いられることになるのでは、そんな話をしました。ところが、びっくり仰天のコメントが先方からありました。なんとこの会社はタイムカードを従業員に与えず、本社管理部門が出勤時間と退社時間を手書きしているというのです。つまり残業時間をむやむやにして残業代を従業員にきちんと払っていない。こんなこと許されるわけありません。この会社の本社所在地はアパレル系企業が多い渋谷区ではなく、区の労働基準部署がアパレル系には緩いと聞いて二度びっくり。いくら役所の監督が緩くても従業員が働いた時間の給料を払う義務があるのに、です。すでにインターネット時代、退職者や現役従業員からSNSで暴露されたら企業イメージやブランドイメージは一気に低下します。過去の経営者からずっと継続している仕組みなのでしょうが、経営者は絶対に悪き仕組みにメスを入れなければダメです。当時ブランド知名度高く業績良好、しかし従業員にサービス残業を半ば強要していることで有名な某企業が渋谷区内にありました。朝から働き始めて所定の勤務時間をはるかに超えて深夜まで連日働く従業員たち、早く帰宅して良い空気は社内になかったし、夜11時過ぎまで「上がります」と言い出せなかったそうです。もちろんこんなサービス残業を当たり前にやらせている「昭和な会社」、当局にタレ込まれるのは時間の問題、何度も厳重注意があったようです。そのためか渋谷区管内ではよく査察があり、さらに他の区にある百貨店ブランドショップも調査。百貨店売り場のガサ入れでは当該アパレル企業のみならず全てのブランドショップの本社にも調査が及びました。Threadsでもアパレルメーカー販売スタッフの愚痴がよくアップされます。彼らのコメント読むと、人ごととは思えません。アパレル企業の経営者は自らThreadsに匿名で参加して彼らの愚痴、売り場での残酷物語を正しく認識すべきではないでしょうか。タイムカードを渡していない、残業代は申告させないなんてあってはならないと思います。販売スタッフのことではもう一点。おそらくいまもそうでしょうが、アパレル企業が新卒採用するとき「総合職」と「販売職」を分け、初任給から前者は後者よりも高く設定され、数年経過するとその差はもっと広がります。たとえ同じ大学、同じ専門学校を卒業しても、総合職と販売職とでは支給される給料に差があるのが当たり前、こんな状況も長く続いています。東京コレクションを運営するCFDの責任者だった頃から、私はこの給料の格差に違和感がありました。どうして総合職の方が販売職より高いのか、後者の貢献度は前者のそれよりも本当に低いんだろうか、CFD会報でも勉強会でもその疑問を投げかけたことがありました。なぜならニューヨークで仕事してきた私は米国有力小売店の経営者から「うちの販売員の中にはバイヤーより高いサラリーを稼いでいる者がいる」と度々聞いていたから。基本給に販売実績がコミッションとして上乗せされる給与体系が昔から米国業界にはあります。販売成績の良い販売スタッフは会社の利益に大きく貢献しているので、経営者はスタッフを繋ぎ留めるため厚遇するのです。にも関わらず日本のファッション業界では販売職は本社総合職よりも給与が低いのはおかしい、と主張してきました。自分が当事者になったら、自ら販売職にマーチャンダイジングの基礎や発注の仕方を教えてレベルアップを図り、給与格差の是正にも努めました。後輩経営者が現在販売職経験者の女性ふたり(ひとりはいまも店頭勤務)を執行役員に任命していると聞いてホッとしています。 中国SPA企業GOELIA(ゴエリア)ライブ販売スタッフ訪日団訪日研修で知り合った中国SPA企業GOELIAの創業経営者、以前ブログでも触れましたが本当に立派なのです。現在中国のファッション販売の中核とも言えるライブ販売スタッフの成績上位者約20名をご褒美として桜の季節日本に連れてくる、社員はやる気出ますよね。彼女たちがひとりで毎月どれくらい売上あるのか聞いてみたら、なんと日本円換算2千万円売るそうです。処遇がいいから頑張るスタッフ、やる気を引き出す経営、良い会社だと思いませんか。中国内のユニクロ店舗ユニクロは新卒初任給の水準を大幅に上げて世間をびっくりさせました。業績がいいからできることでしょうが、それにしてもものすごい給与アップ、これでアパレル業界全体のレベルはかなり上がるでしょうし、社員は俄然やる気出ますよね。こういう企業が次々現れ、販売職を十分ケアする会社が増えることを期待したいです。アパレル企業の経営幹部の皆さん、マーケティングのつもりでThreadsの書き込みをじっくり読んでみてはどうでしょう。

2025.07.29

-

交友録97 竹馬の友

私が生まれ育った三重県桑名市はこれまで全国ニュースで名前が出ることはほとんどありませんでした。が、近年ニュースで多度大社の歴史ある上げ馬神事が動物虐待ではないかと指摘(報道後伝統的なやり方を少し変更)されたり、市内保育園の幼児虐待事件が報道されるなどたびたびテレビに登場するようになりました。今年も7月初めに気温が高い都市のひとつと報じられ、先日は集中豪雨で街が川のように氾濫している映像が流れました。再開された NHK「ブラタモリ」では5週連続伊勢路の冒頭に伊勢神宮一ノ鳥居と名物焼き蛤のことが取り上げられ、故郷を離れて暮らす私たちには全国放送は嬉しい限りです。江戸時代中期、伊勢神宮は全国各地にいわば営業マンを派遣、「一生に一度はお伊勢参りを」と呼びかけたとか。その効果もあって全国から伊勢神宮参拝者が増え、桑名港から伊勢神宮までの間は観光客で賑わいました。三重県と愛知県の間には揖斐川、長良川、木曽川と3つの一級河川があって旧東海道は名古屋と桑名の間に陸路はなく、お伊勢参りも参勤交代も舟で渡るしかありません。旅人はときどき悪天候で足止めを喰らい、舟が出るまで港に近い旅籠や居酒屋で一杯やったのでしょう。そこで酒の肴に供されたのが地元の蛤、「その手はくわなの焼き蛤」のフレーズが生まれました。私の生家は桑名駅の次の益生駅が最寄駅、通った小学校は徒歩5分の市立益世小学校、40人クラスが4つ1学年160人ほどの生徒数でした。中学校は徒歩8分の市立光風中学校。でも益世小学校から桑名市中央部にあるこの中学校に進学したのはたった20人ほど、大半は益生駅の線路を渡った市立明正中学校に。益世小出身者はマイノリティー、私は全くのアウェイ感覚でした。桑名市立益世小学校桑名市立光風中学校私には幼稚園からずっと仲良しの大親友がいます。カンちゃんこと葛山幹(かつらやま・かん)は小学校時代は我々より頭ひとつデカく、体型だけで言えばドラえもんの「ジャイアン」みたい。材木店経営の父上が有名俳人山口誓子と入魂、彼を含め葛山3兄弟の名前は山口さんが命名したそうです。カンちゃんと私の家は徒歩5分のご近所でしたが、市の区分けで彼は明正中学校(マラソン瀬古利彦選手の出身校)に進学、私は大親友と離れ離れになりました。彼は明正中学で剣道部に所属しつつ遊びでサッカー練習、私は光風中学サッカー部に所属、放課後うちに来るときはサッカー話に夢中でした。カンちゃんは四日市市にある私立海星高校に進んでサッカー部に入り、将来サッカーの先生になりたくて日本体育大学を選び、卒業後は愛知県の中学校体育の先生になって各中学のサッカー部で指導、定年までずっとサッカーの先生でした。教職退職後の現在も同年代の仲間と地元サッカーチームに所属し、東海地方の老年サッカー大会に出場しています。最後列中央背の高い男児が葛山幹私は桑名高校に進んでサッカー少年、高校はグランドが狭いことから部活動が認められず「サッカー同好会」だったので、練習試合で他校に勝って実力を示すべくサッカー練習に明け暮れました。最後には「桑名工業高校に負けないんだからサッカー部に格上げして欲しい」と校長先生に直談判、卒業後ようやく同好会はサッカー部に格上げされ後輩たちは公式戦に参加できるようになりました。カンちゃんとは中学、高校、大学は別々、幼稚園と小学校のみ同窓生なんですが、いまも懇意に付き合い続け、帰省するたび毎回仲間数人と一緒に飲む、正真正銘竹馬の友です。我々がどれくらい仲が良いかを示す話をひとつ。カンちゃんは息子が生まれたときに私の名前から一文字とって「伸(しん)」と命名しました。親友の名前から一文字とって子供に命名、聞いた私はびっくりしました。葛山伸君のためにも私は犯罪犯してブタ箱に入るわけにはいきません。カンちゃん同様幼稚園、小学校時代からの仲間で桑名高校では共にサッカー少年だった中澤康哉(なかざわ・こうや)、いまもよく会食する竹馬の友です。彼はわが益世小の正門前が自宅、中学はカンちゃんと同じ明正中。高校で再会し、日本大学商学部に入学したので東京で交流が続きました。大学卒業後彼は桑名信用金庫に就職、気が付けばいつの間にか理事長に出世、しかも桑名商工会議所会頭ですから地元では名士です。帰省するたびオフクロは言いました。信用金庫のカブで市中を走り回っている彼の姿を見かけると、「うちは二人も男の子がいながら東京に行ったまま帰ってこないので羨ましいわ」。このセリフは毎回グサッと刺さりました。遠く離れた大都会で子供がどれだけ活躍しようが子供は身近にいて欲しいんですね。我々兄弟は親不孝、その点、中澤は地元商工会議所会頭ですから親孝行です。もう一人の学生時代の仲間が岩鶴正行(いわつる・まさゆき。彼が卒業した桑名市立城南小学校の校長先生は私の伯父(弟の希望を叶えるため名古屋の注文洋服店におやじを置いてきたことが祖父の逆鱗に触れ長男ながら跡目を継げなかった)でした。陸上競技の有力校桑名市立陽和中学時代は三重県大会ハードル優勝者。中学有望選手ながら二度とハードな練習はしたくないと高校では陸上部に入らず、私たちと一緒にサッカーをしてました。浪人した岩鶴が1年遅れで中央大学入学するため上京、世田谷区梅が丘の広めのマンションを借りて私たちはシェアしました。が、これがいけませんでした。誰か訪ねてきたら「もう一人呼ぼうぜ」とすぐ4人で麻雀なんです。私は彼らに麻雀の手解きを受け、ひどいときは1週間7日間毎日徹夜麻雀、まるで雀荘の如きでした。岩鶴は大学卒業後名古屋の大手繊維会社モリリンに就職、中国青島で現地駐在員も経験し、定年までずっと同じ会社でした。いまカンちゃんと一番頻繁に桑名で飲んでいるのが彼です。桑名城の櫓の前で、右から葛山、岩鶴、私、中澤雀荘と化した我々のマンション、ここによく呼びだした高校同級生が水貝浩(すがい・ひろし)、当時は早稲田ゼミに通う浪人生でした。一生懸命勉強して大学受験を目指す彼を、ときには下宿へ電話あるいは電報で呼び出し、勉学の妨げをしていました。後年親戚の老舗印刷所を継ぐため養子となり、長瀨浩(ながせ)となりました。が、残念ながら今年長瀨は急逝、地元の仲間で最初にあの世に旅立ちました。高校時代細身のパンツを履きアイビーボーイだった彼は恐らく私たちの仲間で最も早くおしゃれに目覚めた少年。私はいまも長瀨印刷所で作ってもらった名刺を使用していますが、この先は彼の息子が注文を受けてくれるでしょう。来月、親の墓参りと共に仲間と一献のため帰省しますが、全員で長瀨のお墓詣りをしてから献杯となる予定です。今年桑名高校同窓会サイトにOBインタビュー取材されました。このとき「後輩の現役高校生に何かメッセージを」と言われたので、「故郷を大切にしましょう」と申し上げました。大学で上京、卒業後ニューヨークに移住、帰国して仕事も住まいも東京、桑名市で暮らしたのは高校卒業までの短い期間でしたが、ニューヨークから一時帰国する際も国内出張の帰り道も時間がとれるなら帰省してきました。名古屋駅から近鉄線に乗って長良川を通過すると一面田んぼの水郷地帯が現れますが、その光景を目にするたび「俺の生まれ故郷はここだ!」と叫びたくなります。ここの大地と水で育ったことを誇りに思い、生まれ故郷にたくさん仲間たちがいることに感謝しています。揖斐川を過ぎると故郷の水郷地帯現役の高校生、これから東へ西へ巣立っていくのでしょうが、皆さんにはずっと故郷と竹馬の友を大切にして欲しいですね。世の中わけわからない「ふるさと納税」が流行り、バカバカしいコマーシャルまで流れ、ふるさとでもない地域に納税する人は増えていますが、あんなものクソくらえ。納税するなら本当のふるさとの自治体、自分たちの心の奥底にある原風景をずっと大事にしたいですね。

2025.07.27

-

NYデザイナーに信頼されるパタンナー

ニューヨーク在住の大丸隆平(おおまる・りゅうへい)さんと知り合ったのはおそらく10年ほど前のことだったと思います。ニューヨークコレクションで活躍する米国デザイナーたちからパターンづくりの依頼を受ける日本人が日本の若いパタンナーをニューヨークのアトリエに迎えて現地で仕事するチャンスを与えている、と聞きました。日本のパタンナーに国際経験させる面白い試み、私は俄然興味を持ちました。大丸隆平さん(左)大丸さんは文化服装学院を卒業してコムデギャルソンに採用されたパタンナー、コムデ企画生産部門で働いていた私の弟とは同じ部署です。現在活躍しているコムデ出身デザイナーの何人かは「太田部長に鍛えられました」と言いますから、ことによると大丸さんもその一人かもしれません。コムデを退職してニューヨークに渡る時点で大丸さん自身には将来オリジナルブランドを立ち上げる構想があったかどうかはわかりませんが、最初は米国デザイナーのコレクションピースを具体化するパターンメイキングのアトリエ事業、現在もCFDA(米国ファッションデザイナー協議会)オフィシャルパターンメーカーとしてきちんと認定されているそうです。その後米国デザイナーたちのパターン制作は続けながら、自社ブランドOVERCOATを立ち上げました。伊勢丹新宿のポップアップにお邪魔したこともありますが、現在はバーニーズニューヨークなど高価格帯商品を扱うセレクトショップや一部百貨店で販売しています。その大丸さんが一時帰国、来春夏コレクション展示会のご案内をいただき、今日拝見してきました。来シーズンは「千代の富士」とのコラボと聞いて、最初はイメージが浮かびませんでした。千代の富士は相撲の大横綱、すでに病死されています。遺児の秋元梢さん(俳優の松田翔太さんの奥様)がモデルという程度の知識しかなく、私はどうしていま頃故人千代の富士なんだろう、と。大丸さんの解説で理解できました。大丸さんは大横綱の息子さんと仲が良く、何か一緒にできることがあればという話から、横綱引退断髪式で断髪直後に着用されたジャケット(おそらくオーダーメイド)を参考にイメージを膨らませたようです。しっかりしたテーラードジャケットのところどころに穴を開け、そこに横綱の白い綱のように捻った細めの綱を通し、通す穴はあれこれ変更可能というデザイン。大判織りネームにはブランド名と千代の富士のサインがありました。横綱着用服(左)とコラボの細い綱を通した新作ジャケット織りネームには千代の富士のサインもまた、展示会場にはブルックリン在住のウクライナ人アーティストとコラボしたプリントTシャツがありました。ちょうど現在大相撲名古屋場所は終盤13日目、ウクライナ人の安青錦(あおにしき、東前頭筆頭)が優勝戦戦に絡んでいます。大横綱、ウクライナ人アーティストとコラボしたコレクション展示会開催中にウクライナ出身力士が優勝したらタイミング良すぎ、そんな話でも盛り上がりました。大丸さんは以前から尾州の中伝毛織の協力を得てシャツ用の薄手ウールなどを採用していますが、春夏物らしく軽くてシャリ感のあるダボっとゆったりカジュアルシャツやシャツジャケットもこの展示会では目につきました。見た目以上に軽いシャツジャケット(右)最近は米国デザイナーに向けたパターン制作よりも自社OVERCOATの方がビジネスの中核になりつつあると伺いました。ブランド事業の発展は会社にとって重要でしょうが、日本人技術者の丁寧な仕事がずっと評価され、若いパタンナーがニューヨークで仕事するチャンスをもらえることも非常に意味があり、ぜひパターン制作アトリエ機能もさらに拡充して欲しい。これからのご健闘を祈っております。<以下はOVERCOAT公式サイト>OVERCOATは2015年に大丸隆平がニューヨークで立ち上げたユニセックスブランド。ニューヨークの日常からインスピレーションを受けながら、西欧の文化である洋装を独自の視点で解釈した古コレクションを提案する。大丸は文化服装学院を卒業後、パリコレクション参加メゾンの元でキャリアを積み、2006年に渡米。2008年に企画会社oomaru seisakusho2を設立し、ニューヨークのデザイナーやクリエーティブコンサルタントおよびパターンメーカーとして活動してきた。これまでにOVERCOATを通じて出会ったPeter Miles、Jack Webb、Rirkirt Tiravanija、Richard Kern等のアーティストとコラボレーションも発表。ニューヨークと東京の両拠点で制作を続けている。

2025.07.26

-

アンバランスのバランス

昨日、午後8時閉店後の大型店エストネーション六本木ヒルズ店でKEISUKEYOSHIDAの2026年春夏コレクション発表がありました。先週のSHINYAKOZUKA同様公式ファッションウイークの日程よりも1ヶ月あまり早い開催です。エストネーション店内にセットされた座席吉田圭佑さんは立教大学を経て、ここのがっこう、エスモードジャポンでファッションデザインを学んだデザイナー。過去母校立教大学キャンパス中庭であるいは池袋西口のロサ会館でショーを行ったのも、立教愛あるいは池袋愛なのでしょうか。今回は都心のど真ん中六本木ヒルズでした。吉田さんのショーを見るたび私はある女性をいつも思い出します。CFD東京コレクションを開催していた頃あるメンズ有力ブランドの広報担当をしていた Tさん。一見取っ付きにくくてツンとしているように映るんですが、話してみると実は気さくで優しい女性でした。おそらく私よりも若干年長者だったと思います。そのTさんに雰囲気がよく似た眼鏡モデルさんたちが吉田さんのランウェイにはいつも登場します。今回もやはり同じようなルックスの女性たちでした。これまでマーチャンダイジングの原理原則を教えるとき、私は受講者に、どういうお客様に→何を→どのように→いくつ売るのか仮説を立てて仕事しましょうと言い続けてきましたが、吉田さんのショーを見るたび「どういうお客様」つまり女性像にブレがありません。マーチャンダイジングの観点から言えば顧客分類が非常に明解なんです。ドロップ状の肩の線、長めの袖、襟を崩していながら基本はしっかりテーラード、無表情で登場するモデルさんは明るいのか暗い性格なのか不明、凛としているけれどダラッとも映る、言い換えればアンバランスのバランスがこのブランドの良さなのでしょう。今シーズンはパンツのウエストラインのディテールを上襟に配したものや下襟をシワ加工して緩く仕上げたデザインが目をひきました。取材なさった皆さん、暑い中ご苦労様でした。

2025.07.25

-

早々とコレクション発表

CFD(東京ファッションデザイナー協議会)が東京コレクションを始めた当時から、翌春夏コレクションの開催時期があまりに遅すぎると思っていました。世界のファッション業界はヨーロッパの長い夏季休暇の関係で秋冬コレクションの準備期間はたった5ヶ月、春夏のそれは7ヶ月で動いており、どうしても東京開催は遅くなります。当時婦人服プレタポルテのパリコレは秋冬物が3月中旬開催、翌春夏物が10月中旬開催と7ヶ月も空いていました。欧米のデザイナーコレクションが終了した後に東京コレクションを開催するので、翌春夏東京コレクションは11月初旬開催、ショー発表と春夏物納品との間隔が十分にとれずビジネス面では不適切なスケジュールでした。思い切って春夏発表だけは欧米主要コレクションの前に移行しようと検討を重ねましたが、パリコレ前に東京開催はいかがなものかとデザイナー側の賛同を得られず、結局CFD議長時代は早期開催は実現しませんでした。東京コレクションがJFW(日本ファッションウイーク推進機構)に移管され、もう一度翌春夏東京コレクションの開催を欧米主要コレクションの前に開催できないかを議論、事前に参加予定のデザイナーの賛同を得て9月ニューヨークコレクションの前に早期開催することになりました。JFWコレクション実行委員長の立場でやっと悲願の早期開催が実現しました。内外ともに婦人服プレタポルテのコレクション発表〜受注会〜納品の流れを考えると、5月秋冬物デリバリーから逆算して1月の新作発表、11月春夏物デリバリーのためには7月の新作発表が本当はベストでしょう。が、パリコレ主催者フランスオートクチュール組合はオートクチュール発表を軽視できません、どうしても婦人服プレタポルテ発表を1月及び7月開催に移行できません。かつて一度だけヨウジヤマモトが思い切ってパリオートクチュール初日に次シーズンのプレタポルテを発表したことがありました。が、恐らくフランス業界内に反対意見があったのでしょう、通常のパリコレスケジュールに戻しました。将来オートクチュールそのものが終焉を迎えたら婦人服パリコレの開催時期は変わるかもしれません。どんなブランドも納品までに十分な時間を取りたいでしょう。現状早期展示会のプレシーズンコレクションにビジネスの軸を置かざるを得ないのはこのことも無関係ではありません。数年前JFWは翌春夏コレクション期間を早めましたが、それでも一部のデザイナーには開催が遅すぎるようです。特にメンズコレクションに力を入れているブランドにはパリメンズコレクションが終わった直後のこのタイミングで受注を完了し、すぐ生産に入りたいでしょうから。以下全てSHINYAKOZUKA2026年春夏コレクション昨日SHINYAKOZUKAの2026年春夏コレクションが科学技術館で行われました。次回JFW主催春夏コレクションよりも1ヶ月半早い発表です。小塚さんはメンズをしっかり打ち出しているデザイナー、9月初旬の東京コレクションではちょっと遅すぎると言うことでしょう。また来週にはKEISUKEYOSHIDAのショーも予定されています。ひと昔前と違って世界市場で店頭展開はどんどん早くなり、これから暑くなるという5月に秋冬物が、これから寒くなるという11月に春夏物商品が売り場に並びます。ブランド側にとっては納品までに十分な時間をとってものづくりしたい、5月秋冬納品のためには1月新作発表、11月春夏納品にはヨーロッパの長い夏季休暇のことを考えると7月に発表するのが最良だと思います。新シーズン商品の店頭展開がどんどん早くなり、ものづくりに最適なスケジュールとコレクション発表時期は今後各国でもっと議論されるのではないでしょうか。

2025.07.15

-

映画産業とファッション産業