全3479件 (3479件中 1-50件目)

-

防波堤を出て 外洋へ

15時、小樽港を出航して新潟へ向かう。約22時間航海となる。17時出港で翌朝9時半新潟着の新日本海フェリーの方が1.5倍ほど早い。防波堤出入口にある赤灯台と白灯台の間を進み抜けた。北の手宮・高島から南の平磯岬に続く長い防波堤(延長約3.5km)を出るとそこは、日本海。 小樽港の防波堤は、北防波堤(1708m)と島防波堤(915m)および南防波堤(912m)からなる。特に注目されているのは北防波堤の第1期で、日本で初めのコンクリート製防波堤だ。当時の最新技術を駆使したもので、百年経っても現役。今年10月に国の重要文化財にノミネートされた。 北防波堤の先端に灯台跡がある。北防波堤第1期工事の記念碑「波光万里」が現場保存されている。赤灯台は、島防波堤に設置されている。島防波堤は、出入する船舶を北風から守る。友人から、実家宅から防波堤を出てゆくクルーズ船を見送ったとラインが届く。嬉しい見送りだった・・。写真1 小樽港第3号ふ頭を離岸する。写真2 約3.5kmに及ぶ日本初コンクリート防波堤。写真3 北防波堤の旧灯台跡と竣工記念碑。写真4 防波堤を出て日本海へ。写真5 積丹半島を望む。写真6 友人がクルーズ船を見送ってくれた。

2025年11月27日

コメント(0)

-

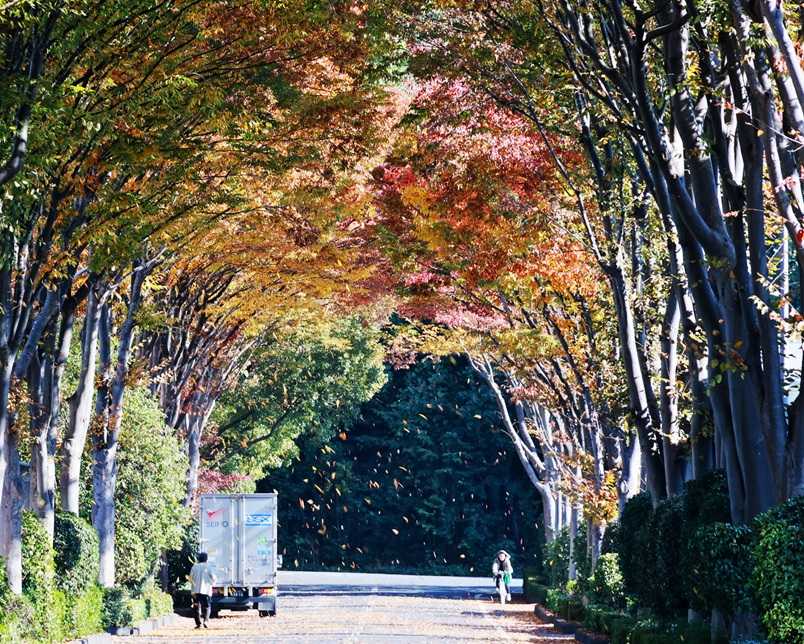

行く秋に ケヤキ並木

弱い秋風でもハラハラと舞い散るケヤキの葉を見ると行く秋を感じる。北流山・工業団地の北側にケヤキ並木道路がある。利根運河におどり公園の南側を通す団地内道路。午前中、荷を積んだトラックが行き交う。 ケヤキの葉は、細長い卵形をしており、葉に鋸歯があり先端が尖っている。葉の根元にある実らしきものは、小枝ごと枝から離れる。その際、葉が翼となり、より遠くに運ぶようだ。ケヤキの実(種)は、スカスカで食用にはならない。しかし新緑の葉は、サルなど動物は食べるという。 新緑と紅葉の時期、道路など彩る樹であるが、昔から建材に使用されている檜。強度と耐久性があるので、木造建築物の主要な梁や柱に使われてきた。京都清水寺の舞台は、太いケヤキの柱が支えている。管理された山で500年以上育ったものは、建材として400年の寿命があると言われている。写真1 舞い散るケヤキの葉。写真2 工業団地のケヤキ並木通り。写真3 紅葉(黄葉)したケヤキ。写真4 ケヤキ並木トンネル。写真5 ケヤキの枝振り。写真6 ケヤキの葉と実。

2025年11月26日

コメント(0)

-

堺町通り 北一ホール

観光客で混み合う前に、午前9時半にメルヘン交差点(堺町交差点)へと。この交差点は、堺町通りと入船通りとが交差していた。後に、交差点に広場を設け、小樽オルゴール堂とルタオをまたぐ観光の拠点となる。メルヘン交差点は、大小7つの通りが出会う場所でもある。昔、色んな各住民と馬車が行き交う場所だった。 南小樽駅方面から三本木坂を下りてくると小樽オルゴール堂がある。次の寄港地が新潟で、親戚宅に寄るため、お土産(オルゴールとルタオお菓子)を買う。オルゴールは、机や仏壇など置ける小さなフクロウ(3300円)、曲名は「君をのせて」を選定。ルタオの塔に上り、堺町通りを眺めてみた。 堺町通りは、大正から昭和にかけて栄えた商人街。昔の街並みを残しつつ、工芸品店、土産店などが軒を連ねる。この通りで、空いていれば立ち寄る空間がある。北一硝子3号館の「北一ホール」だ。高い天井を持つ蔵を改良して、壁一面にガラス工芸品が並ぶ。「光を奏でる」カフェと知られ、運良ければピアノ演奏を聞ける。 昼過ぎ、古くからの友人とランチする。アーケード街を少し外れた小さな寿司店。小生と同年代のご夫婦で営んでいる。リーズナブルの寿司盛り合せを頂く。出港が迫っているため、わずかな1時間足らずの邂逅となった。写真1 堺町通りの端にあるメルヘン交差点。写真2 メルヘン広場とオルゴール堂と堺町郵便局。写真3 フクロウ形のオルゴールをお土産にする。写真4 日中が賑わう、堺町通り。写真5 北一硝子3号館の「北一ホール」。カフェと食事ができる。写真6 小さな寿司店と友人とランチを楽しむ。

2025年11月25日

コメント(0)

-

第3ふ頭 整備続く

小樽港防波堤内に入ると波は穏やかになる。クルーズ船は、リニューアルされた第3号ふ頭岸壁に横付けた。他の港よりもスムーズな接岸のようだった。船上から、坂のまちらしく「船見坂」や竜宮通りが見えた。ふ頭沿いを歩いて小樽運河方面へ向かう。 第3号ふ頭および周辺は、整備工事が続いているようだ。2024年大型クルーズ船の接岸開始とともに、港観光船ターミナル、ポートマルシェ・インフォメーションセンター、小型船係留施設なども整備されていた。今後も国際旅客ターミナルを核にして、親水護岸やターミナル屋上展望施設を造る予定など・・。 下船して最初に向かったのは、両親の遺骨のある龍徳寺。焼香と供養物そしてお参りをする。日頃の無沙汰を詫び、船に乗って来たことを報告した。境内の夫婦銀杏は、健在ではあったが、まだ色づいていなかった。龍徳寺から堺町通りまで歩く。新潟の親戚方にオルゴールをお土産にするために・・。写真1 小樽第3号ふ頭に接岸したスプリット号。写真2 新しい岸壁と港観光船ターミナル。写真3 船上から船見坂を確認。写真4 第3号ふ頭の周辺。写真5 小樽運河(中央橋から)と龍徳寺本堂。写真6 龍徳時境内の夫婦銀杏など。

2025年11月23日

コメント(0)

-

銀杏と 無患子

近くのお寺の境内中央に、大きな銀杏(イチョウ)と無患子(ムクロジ)の樹が対で立っている。黄色に色づき、実が落ちる頃、散歩のコースに欠かせない。晴れた日、暖色に包また黄樹を見ると、見る方も温かくなってくる。 大きなイチョウ(雌株)は、沢山の葉と実を付けるので境内の掃除が大変だろと思う。樹高いので、黄葉と実の落ちる時期が異なるので、長期に渡る片付け作業となる。熟した実からは、独特の臭いがするので、保管にも苦労すると思う。銀杏(ギンナン)は、揚たり、蒸して食べると美味しいが、手間がかかる。 ムクロジは、漢字名が無患子。「子が患わ無い」と読めるので、子供の無病息災を願って、昔から神社や寺院に植えられた。現在は街中にも病院、クリニックがある。実や種に薬効があるとされた無患子。果皮にサポニンがあり、石鹸に代用された。硬い種は漢方薬、そして羽根つきの羽根の玉に使用された。写真1 福性寺境内の対の樹。写真2 イチョウとムクロジの樹。写真3 青空に映えるイチョウ。写真4 黄金色のイチョウの葉。写真5 沢山のムクロジの実。写真6 赤い南天の実。

2025年11月22日

コメント(0)

-

石狩湾 小樽入港

小樽港防波堤の外で日の出を見る。石狩新港辺りの発電用風車のシルエットがあった。クルーズ船・スプリット号は、積丹(しゃこたん)半島を回り込むように石狩湾に進む。右舷側にオタモイ海岸、左舷側に朝里海岸そして後方に増毛山地が見える。 小樽港の第3号ふ頭岸壁に着いたのは午前7時頃。船内で朝食を済ませて、8時過ぎに下船する。第3ふ頭は、しばらく岸壁改良工事が続いていたが、昨年の春に岸壁工事(岸壁長400m×水深10m)が完了。大型クルーズ船が接岸できるようになった。小樽運河まで約300mの距離なので、利便性の高い。 積丹岬から雄冬岬にかけて南東方向に湾入りしている石狩湾。日本海に接続しているため、蝦夷時代にはクジラやイルカが見えたという。明治に入ると、サケとニシン回遊してくる良港な漁場がいくつもあった。ししかし冬は冷たい北西の風が吹き抜けて、陸地に大雪をもたらす。 風は資源にもなる。小樽から札幌方面を見ると奥の風車かが見える。2024年には石狩新港洋上風力発電所(14基×8000kw)が稼働しているという。荒れた海での風車群が注目されている。耐久性と発電コストとを・・。写真1 オタモイ海岸と増毛山地。写真2 小樽の市街地が見えてきた。写真3 石狩の日の出。風車のシルエット。写真4 祝津高島岬と南防波堤。写真5 防波堤内に入る。写真6 改修されたばかりの第3号ふ頭に接岸。

2025年11月21日

コメント(0)

-

夜の函館 海上から

函館港を17時に出航して、次の寄港地・小樽をめざす。日が落ちる夕刻になり、街に灯る。海上から函館の夜景を見る。客船の振動と波の揺れなどで、写真はブレ気味にならざるを得ない。クルーズ船後方デッキから遠ざかる港の灯を見つめる。この日を境に、肌寒くなってゆく。 函館の夜景と言えば、函館山(標高334m)から望む夜景、「日本三大夜景」と云われている。函館港、大森海岸に挟まれた夜街の灯りが扇形に開けるのが特徴。日本夜景遺産にも登録されている。しかし海上から見る夜景は。あまり紹介されていない。湾内を進む船上の夜景をアップします。写真1 函館街の灯り、チラチラ・・。写真2 函館山シルエットと麓の区公会の灯り。写真3 港に夜が訪れる。写真4 緑の島と五稜郭方面の明かり。写真5 ライトアップされた金森倉庫群他写真6 函館ドックと摩周丸記念館。

2025年11月19日

コメント(0)

-

華麗な洋館 区公会堂

函館山の麓にある坂道「基坂(もとさか)」から見上げると、華麗で美しい洋館がせまってくる。桟互葺の屋根、そしてブルーグレーと黄色の外壁が印象的だ。区公会堂内に入ると、気品ある調度品や内装、照明設備が明治・大正時代にタイムスリップしたようだ。数多くある洋館の中で、際立つ美を放つ「貴婦人」である。 現在の「旧函館区公会堂」は、明治40年の函館大火の後に再建された。町会所、商業会議所事務所として竣工する。木造建造物で、国の重要文化財になっていることから、これまで幾度なく補修されてきた。2021年にリニューアルされた。大広間や会議事務所は、「貸室」として一般に使用できる。 2階の大広間では、舞台ピアノとシャンデリアが目をひく。バルコニーから眺める眺望は、開放感を味わえるスポット。明治・大正時代のハイカラ衣装をレンタルして、記念撮影する観光客もいる。バルコニーから港をよく見ると、スプリット号のほかに、港ふ頭に接岸するダイヤモンドプリンセス号があった。写真1 基坂の上 旧函館区公会堂。写真2 貴婦人のような洋館。写真3 バルコニーは記念撮影スポット。写真4 区公会堂内部の様子。写真5 天井が高い大広間。写真6 バルコニーからクルーズ船を。

2025年11月18日

コメント(0)

-

はこぶら 坂上の教会

金森赤レンガ倉庫辺りから大三坂(だいさんざか)を上ると、坂の上にカトリック元町教会がある。坂の両側に疑洋風建物と石畳み道が続きエキゾチックな風景となっている。坂名の「大三」坂は、奉行所へ公用でやってくる人のために建てられた郷宿の家印が由来。ナナカマドの街路樹が美しい坂。 函館市内の元町と末広町、その山肌に建物が多く並ぶ。明治に開港された際、政府が用意した外国人居留地は、人気がなかったという。港に出入りする船が見え、日当たりの良い丘と斜面(雑居地)に、外国人の住宅、領事館や教会が建てられた。昭和初期の大火で多くが消失したが、再建されている。 大三坂と八幡坂を上った先に、聖ヨハネ教会とハリストス正教会が建っている。両教会の間を通るように細い道があり、「チャチャ登り」と呼ばれている。これはアイヌ語でおじいさんとの意味で、腰を屈める姿から名付けられた。大三坂と八幡坂は、映画やドラマのロケに登場する。市内を散策する用語として、「はこぶら」が使われていた。写真1 はこぶら 大三坂。写真2 大三坂のカトリック元町教会。写真3 聖ヨハネ教会。写真4 ハリストス正教会。写真5 遺愛幼稚園と旧英国領事館。写真6 八幡坂の石畳みと港風景。

2025年11月17日

コメント(0)

-

金森倉庫 配水施設

函館市内の散策は、路面電車が走っているので、点から点へ移動するのに便利だ。しかし坂道が多いので、膝の悪い人にとっては少々難儀するかもしれない。函館へは若い頃、仕事関係で約2年過ごした懐かしい街。下船して先ず、コインランドリーを探して洗濯物を処理する。 港に面し、異国情緒漂う金森赤れんが倉庫群は、誰もが訪れる観光スポット。大きな倉庫が7棟並び、4つの施設分けられているショッピングモールのようだ。金森倉庫は、函館大火を経て耐火に優れた煉瓦造りとなる。函館で最初の営業倉庫となったルーツは、異国の夢を売る「金森洋品店」。 電車駅十字街から南部坂を上り、函館ロープウェイ山麓駅近くの土木遺産「元町配水場」を訪れる。国内2番目に造られた上水の配水場。明治22年(1889年)から現役として、函館市民に水を供給している。高台にあるので見晴らしが良い。若松ふ頭のクルーズ船が見えた。写真1 金森赤れんが倉庫群と函館山。写真2 港と運河に立ち並ぶ倉庫群。写真3 金森洋物館と倉庫屋根。写真4 坂の上の配水場。写真5 配水場からの眺め。写真6 土木遺産の元町配水場。

2025年11月15日

コメント(0)

-

天然の良港 函館港

空が明るくなる頃、船は恵山岬の南沖合にいた。津軽海峡を西に進んでいる。従って、朝日が船尾の彼方から昇ってきた。あいにく雲が垂れ込めて、すっきりとした日の出にならなかった。更に進むと、汐首山の下に旧鉄道アーチ橋を確認。旧国鉄戸井線の名残。函館山と駒ヶ岳が近くなってきた。 函館山を右手に見ながら、水先案内船について湾内を180度近く旋回するように進む。目指すのは函館駅近くの若松ふ頭桟橋。当該施設は、クルーズ船専用のターミナルとして、2022年に開設された。青函連絡船記念館「摩周丸」の外側に横付けするように桟橋に接岸した。 江戸時代から天然の良港と知られていた函館港。函館山が大きな防波堤となり、「巴港(ともえみなと)」と称された。1853年米国ペリー提督が浦賀に来航した。その翌年には浦賀ともに函館は開港した。世界に開かれた玄関口になった。以後さまざまな国の文化が入り込み、異国情緒漂う街になる。写真1 津軽海峡朝景色。写真2 汐首山麓の旧国鉄戸井線のアーチ橋。写真3 外洋から見た函館山。写真4 遠方の駒ヶ岳と近くの函館山。写真5 五稜郭方面と函館ドック。写真6 若松ふ頭桟橋に接岸。

2025年11月14日

コメント(0)

-

東京駅 行幸銀杏

東京都内でも街路樹の葉が色づいてきた。都内に用事があり、友人と東京駅で落合いランチする。折角なので少し早いが、モミジ狩りを楽しむために、東京行幸(ぎょうこう)通りと皇居外苑を散策する。 東京駅丸の内中央広場にある、ケヤキ並木の一部が赤く色づいていた。イチョウ並木を安全に見られる行幸通り。東京駅と皇居を一直線に結び、幅広い石舗装道路。信任状捧呈式の馬車列が稀に通る。黄葉時期が早いせいもあり、皇居観光を終えた外国観光客の姿も少なかった。 ランチは、比内地鶏の柳川御膳を頂く。温かい食べ物が恋しくなる時期になった・・。写真1 東京駅丸の内駅舎。写真2 東京駅丸の内中央広場。紅葉したケヤキ並木。写真3 東京駅丸の内側の秋風景。写真4 東京行幸通りのイチョウ並木。写真5 和田倉門噴水公園。写真6 イチョウと柳川御膳。

2025年11月13日

コメント(0)

-

白鳥大橋 照雲の月

午後8時船は、室蘭港を出発して函館に向かう。夕食を済ませて、出港シーンの夜景を観るため13階デッキに上る。白鳥大橋のほう向いて接岸していた客船は、タグボートの支援で180度旋回する必要があった。その分、ライトアップされた白鳥大橋をゆっくり眺めることができた。 白鳥大橋は、絵鞆半島先端の祝津町と対岸の陣屋町を結ぶ吊り橋。橋長1380mは、東日本で最長とされ、主塔の高さが140mでさっぽろテレビ塔に匹敵する。約11年の工事期間を経て1998年に開通した。積雪地域における、つり橋建設と維持管理が注目された。現在国道として扱われている。 大吊橋は白くライトアップされ、白鳥が羽を広げたよう見える。折から昇ってきた月が雲を照らし、幻想的な光景となった。突然の航路変更も悪くないなと思う。かつて室蘭の浜は、多くの白鳥が飛来していたことが橋名の由来。「白鳥」と照雲の月をしばらく眺めた後、7階後方のスターダスト・シアターへ向かう。写真1 室蘭港のシンボル、白鳥大橋。写真2 大黒島のシルエット。写真3 ライトアップされた白鳥大橋。写真4 月明り下の白い吊り橋。写真5 夜のプールサイドデッキ。写真6 照雲の月と白鳥大橋。

2025年11月11日

コメント(0)

-

郷愁誘う 室蘭駅舎

かつての室蘭市の中心部、旧室蘭駅を訪れた。海岸町1丁目に建つ旧駅舎の裏はすぐ岸壁で、ふ頭になっている。明治の建築様式の面影を残す、白漆喰壁と感化破風の屋根窓を有するレトロな建物。交通量も多くなく、辺りは静かだ。どこか郷愁を誘う建物だ。 室蘭本線の終着駅として建てられた三代目の旧室蘭駅舎。現存する北海道最古の木造建築駅舎とされ、文化庁の有形文化財に登録されている。平成9年(1997年)まで、国鉄とJR北海道の駅舎だった。現在、観光協会のインフ・センターとなっている。新駅は、500mほど南側に移転したが、建物は現代風のローカル駅舎。 旧室蘭駅舎は、日本遺産「北の産業革命・炭鉄港」を構成するとして登録されている。大げさに言うと、明治日本の産業革命を支えた遺産だ。空知の石炭-室蘭の鉄鋼-小樽の港湾、これらを繋ぐ炭鉱鉄道よって持たされた。室蘭本線は、長万部-東室蘭-岩見沢間。室蘭駅はその支線で石炭積み出し港に直結していた。写真1 旧室蘭駅舎 正面。写真2 旧室蘭駅舎 側面。写真3 蒸気機関車 D51を展示。写真4 駅舎内での展示品など。写真5 日本遺産の認定パネルなど。写真6 現在の室蘭駅前公園と駅舎。

2025年11月10日

コメント(0)

-

祝津の丘 港一望

突然の室蘭訪問なので、とりあえず道の駅を覗き、水族館裏山の丘を上る。緩い坂道を約20分歩くと、クルーズ船から見えた「祝津公園展望台」に至る。この小高い(標高70m)からは白鳥が羽を広げたよう大橋や鉄工業で栄えた室蘭港を一望できる。スプリット号と白鳥大橋が並んだ写真を撮影できた。 海に突き出した絵鞆(えとも)半島に守られるような港なので、天然の良港である。しょうわ前半まて、鉄の町として栄えたが、石炭の需要減と鉄工業地帯の変化で、室蘭市は衰退の一歩を辿る。2025年の市人口は、約7.3万人。ピークは昭和44年の18.3万人。小生が50年前一時過ごした時が最も賑やかな秋であった。 鉄のまち・ものづくりのまちとして、北海道歴史の一翼を担った室蘭市。港を中心としたすり鉢状の地形で、港を囲むように工場群が今も並ぶ。市および観光協会は、「工場夜景」をアピールしている。展望台の整備や港内ナイトクルーズなど。祝津公園展望台から見る夜景は、「日本夜景遺産」に認定されている。写真1 室蘭祝津公園展望台から。写真2 坂道から眺めた大黒島。写真3 遠くに羊蹄山などが見える。写真4 展望台から室蘭港を望む。写真5 臨港に立ち並ぶ工場群。写真6 当該の丘は、日本夜景遺産のスポット。

2025年11月09日

コメント(0)

-

室蘭入港 祝津ふ頭

台風を避けるように航路変更して、室蘭港・祝津ふ頭に着いたのは13時頃。滞在時間7時間を確保すべく出航は20時。急の大型船入港のため、室蘭の港湾関係者には迷惑をかけたが、スムーズな接岸となった。一方、シャトルバスや観光バスは手配がつかず、移動手段はタクシー。市内のタクシーでは数が足りていないようだ。 白鳥大橋のたもとに当たる祝津ふ頭は、数年前に大型船が接岸できるように整備された。岸壁長410m×水深11mに改良して、22万トン級の超大型船まで対応できるという。駐車スペースは十分あるので、雨風をしのぐターミナル施設が欲しいところだ。バスを利用すると、登別温泉や洞爺湖などの日帰り観光も可能だ。 祝津ふ頭のすぐ近く(西に1.2km)に、小さな島。大黒島が浮かぶ。島頂部に白い建物が立っている。「旧室蘭灯台の廃墟」で、心霊スポットにもなっているとか。1796年英国船プロビデンス号が来航した際、水兵のハンス・オルソンが事故死して埋葬されたという。「オルソン島」とも呼ばれ、黒百合が咲きだしてと逸話もある。写真1 室蘭港を望む。写真2 室蘭港のシンボル、白鳥大橋。写真3 祝津ふ頭近くの大黒島(オルソン島)。写真4 港内の風景。写真5 スプリット号が祝津ふ頭に接岸。写真6 祝津臨海公園のモニュメントなど。

2025年11月07日

コメント(0)

-

噴火湾 岬と山姿

津軽海峡を横断して室蘭へ向かう際、特徴的な岬や埼がある。GPSが発達していなかった時代は、岬や山姿が頼りだった。7時半過ぎ、船は下北半島の東端の尻屋埼(しりやさき)灯台を通過。尻屋埼は、明治9年東北最初の灯台。高さ32.8mの二重レンガ壁造りで土木学会推奨土木遺産であり国の重要文化財。渡島半島南西部(亀田半島)を過ぎると、大きな噴火口をしたような噴火湾(内浦湾が正式)となる。噴火湾越しに、特徴的な山容の駒ヶ岳(標高1131m)と砂原岳(標高1112m)を眺めることができる。しばらくすると、洞爺湖の奥に蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山(標高1898m)が見えた。 船は、噴火湾の東縁に沿って、室蘭港をめざす。途中、室蘭を代表する地峡岬と測量山を船右舷から望む。測量山は、標高199.6mと高くないが、見晴らし良いピーク。測量山の由来は、明治5年札幌へ至る道路(現在の国道36号)建設のため開拓使の米国人技術者が測量するのに登ったことから・・。写真1 北海道の陸地が見えた。写真2 下北半島東端の尻屋埼灯台。写真3 渡島半島と恵山と岬灯台。写真4 噴火湾越しの北海道駒ヶ岳。写真5 室蘭の測量山と地球岬。写真6 噴火湾と蝦夷富士(羊蹄山)。写真7 噴火湾の大きさと形状。

2025年11月06日

コメント(0)

-

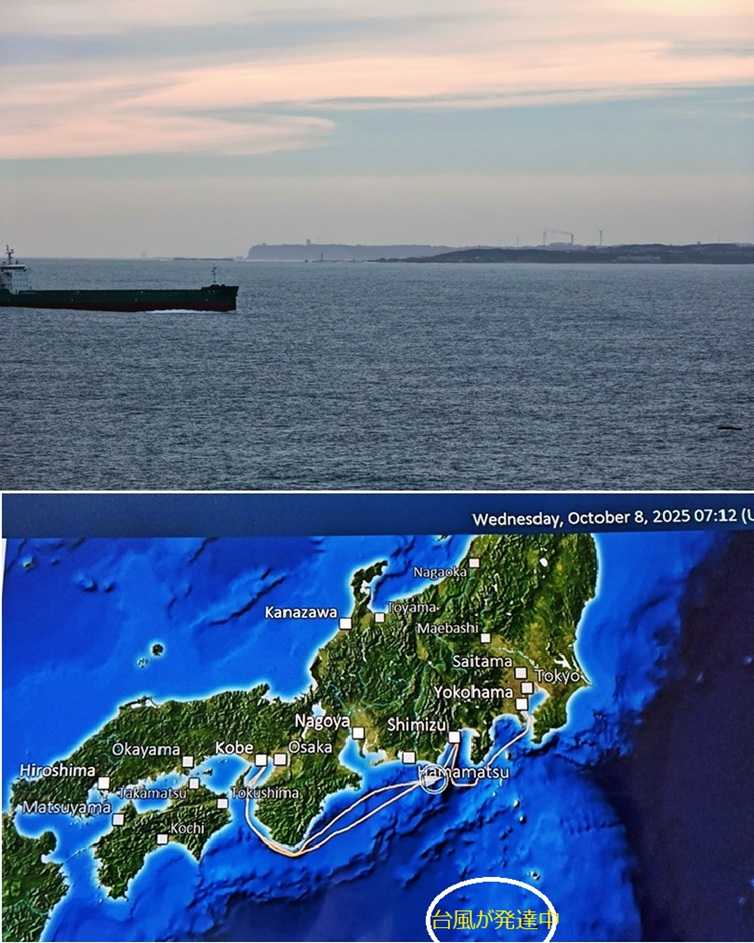

燃える 鹿島灘

夕刻に神戸港を出て、翌朝に名古屋港に着く予定であった。しかし早朝、伊勢湾を通り過ぎ遠州灘を進んているのでアレと思う。客室の航路モニターでそれが分かる。太平洋(八丈島付近)の台風22号が940ヘクトパスカルまで発達したためと理解する。しかし行き先は、御前中まで知らされずにいた。船長と船会社との判断で、台風から逃れるように室蘭港をめざすことになった。大きな客船の寄港地変更は、貨物船と異なり、難しい判断となる・・。大きなうねりの中、船は15時半頃に銚子沖を通過。17時半頃には、鹿島灘で燃えるような夕焼けに遭遇。終日航海だったので多くの乗客がオーロラのような赤い空を楽しむ。 鹿島灘は、昔から海運の難所とされた。犬吠埼から大洗埼に続く約70kmの海域で、波が高く風も強い海。更に黒潮と親潮とがぶつかり合うので複雑な潮流となる。明治42年3月(1910年)に起きた、漁船100隻あまりが遭難事故にあった。灘は美しい姿を見せる反面、危険な白波となって人を襲うことがある。写真1 銚子沖と航路モニター。写真2 房総に沈む陽と輝く夕雲。写真3 鹿島灘の夕焼け景色。写真4 13階デッキ後方から絶景。写真5 空と海が燃える鹿島灘。写真6 月の光の道と12階前方の多目的ラウンジ。

2025年11月04日

コメント(1)

-

遠ざかる 神戸の灯

神戸出港18時なので、夜景を見るために早く食事をとる。スペシャルレストラン・ステーキハウスで大きなステーキが出されたが、外人サイズの大きさで、とても食べきれるものでない。デザートをたいらげて、13階デッキに上り、遠ざかる神戸港の夜景を楽しんだ。 神戸市内の夜景は、1000万ドルの夜景と称されている。山からも海からも美しい夜景をみることができる。但し、晴れた日の夜だ。有名な夜景スポットとして、「摩耶山の掬星台(きくせいだい)」がある。日本三大夜景の一つで、標高700mから眺める景色は、星を掬(すく)えるほど美しいと言われている。 今後残された人生を考えると、摩耶山からの夜景を見ることはない・・。神戸の黒い山並みをしばらく眺めた。写真1 神戸港の夕暮。写真2 停泊中のカーフェリーとステーキディナー。写真3 神戸を出港して名古屋港へ向かう。写真4 神戸ハーバーランドの夜景。写真5 客船船尾から夜景を見る。写真6 遠ざかる神戸の灯り。

2025年11月03日

コメント(0)

-

湊川神社 楠公社

JR神戸駅の北西200ⅿの多門通3丁目に湊川神社がある。祭神は楠木正成。地元では親しみを込めて「楠公(なんこう)さん」と呼ばれている。現在の社殿は、戦火で焼失したが、昭和27年に鉄筋コンクリート造で再建される。菊水の紋をあちこちで見かける。 神社の創建は、明治5年とされる。創建に当たり、当時の薩摩藩、尾張藩、水戸藩らの主導権があったため、明治政府が主導した。それまで社名は、楠公社 南木神社、大楠霊神社などがあったが、地名を付けたものになった。「太平記」では、「湊川の合戦」で、足利高氏・直義の大軍に敗れ、この地で殉節したとされる。 表門に向かって右手に、史跡「楠木正成墓碑」がある。江戸時代半ばまで、地元の人々にひっそりと祀れていた楠公の墓に、注目した人物は徳川光圀公。元禄5年に建設費183両余りの墓碑を建立する。四角台座に亀趺が載り、礎石を担ぐような形式で「亀趺碑」と呼ばれる。「嗚呼忠臣楠子之墓」と刻まれている。かの吉田松陰も座右に掲げていたという。写真1 湊川神社の表門。写真2 湊川神社の社殿。写真3 拝殿の天井画「164点」。写真4 参道の大鳥居他。写真5 史跡「楠木正成墓碑」。写真6 湊川の戦い図と殉節池。

2025年11月01日

コメント(0)

-

明石海峡 空中回廊

明石海峡大橋を観た思い出に、体験型展望施設へ上る。アンカレイジに付属して、「舞子海上プロムナード」がある。世界最大級のつり橋を少しだけ歩くことができる。ビル8階相当の展望ラウンジには、カフェも常設してあった。ソフトクリームを食べながら眼下の景色を楽しむ。 海上プロムナードは、海面からの高さ約47m、陸地から150mほど明石海峡に突出した延長317mの回廊式遊歩道となっている。入口1階には、明石海峡大橋をわかりやすく解説した資料とDVDシステムがある。スリル体験として、「海上47mの丸木橋」が用意されていた。 訪れた日、近くの小学生よる見学会があった。子どもたちの声が回廊に響き渡る。海面を覗けるガラス床の上を跳び跳ねる子もいる。高所恐怖症の子は見当たらない・・。写真1 展望ラウンジより舞子公園を望む。写真2 舞子海上プロムナードの空中回廊。写真3 回廊途中の「海上47mの丸木橋」。写真4 小学生の野外勉強会かな。写真5 橋桁の点検用通路。写真6 橋の科学館(明石大橋建設の詳細を展示)。

2025年10月31日

コメント(0)

-

明石海峡 夢の吊橋

明石海峡大橋をこの目で観るために、JR舞子駅で降りる。三ノ宮駅から快速電車で約20分の距離。昨年、NHKの新プロジェクトX-挑戦者たち「悲願のつり橋に挑む」が取り上げられたこともあり、神戸付近に行った際には、ぜひ立ち寄りたい場所だ。 潮流激しい明石海峡に、世界一の長さとなるつり橋が完成したのは1998年。その際今から70年に、夢を語った人がいて、その思いを受け継いで完成させた国家プロジェクト。困難な工事を通じて、多くの革新技術が生まれた。橋の諸元は、最大支間長さ1991m、主塔の高さ300m。現在トルコのチャナッカレ橋がつり橋では世界一。 「孫文記念館」の傍に、「夢レンズ」というモニュメントがある。「人生すべからく夢なくしてはかないません」との原口氏の言葉が刻まれている。三種の異なった岩脈によるメビウスの輪は、人・自然・科学を、そして本州・淡路・四国を表しているという。素晴らしい「輪」にめぐり合った・・。写真1 明石海峡大橋(神戸側)。写真2 夢の懸け橋と「夢レンズ」。写真3 世界最高峰のつり橋。写真4 巨大アンカレイジとケーブルペンチ。写真5 舞子公園の海辺施設。写真6 公園内にある孫文記念館と旧武藤山治邸。

2025年10月29日

コメント(0)

-

神戸 ポートターミナル

神戸入港には午前8時半に接岸する。神戸ポートターミナルの利用は、今回で3回目となる。同ターミナルは、新神戸交通の高架鉄道(無人無運転)駅に直結しているので、非常に便利だ。JR三宮駅まで6分もあれば着く。大阪・京都、そして姫路まで足を伸すことが容易なターミナル波止場。 神戸ポートターミナルは、2015年耐震化を含めた改修工事がなされた機能的にリニューアルされた。特徴のひとつに、長さ46m×高さ16.7mの搭乗橋(国内最大規模)が設備された。これにより乗客が岸壁に降りることなく、3階建のターミナルビルに入ることができる。出入国管理と税関は、2階にある。 神戸港における大型客船の航路は、フェリー船などと異なり、ポートランド東側から入港し、摩耶ふ頭の南沖を進んで着岸する。沢山のコンテナ資材を観ながら・・。神戸港のコンテナ取扱量は、東京港についで、横浜港と並みだという、因みに東京港は、上海の30分の1で、世界第46位の取扱量とか・・。斜陽化する日本海運業がある。写真1 大阪湾の夜明け。写真2 日の出と残月。写真3 神戸港を望む。写真4 六甲山地と摩耶ふ頭。写真5 神戸大橋と神戸ウオーターフロント。写真6 ポートターミナルと付属の搭乗橋。

2025年10月28日

コメント(0)

-

駿河湾 落陽と昇月

清水港の興津ふ頭を離岸して、早めに神戸港に向かう(2025/10/06、15時)。右舷から三保半島、左舷から外港防波堤とその向こうの「愛鷹連峰」を望む。富士山の南側に、越前岳、呼子岳、愛鷹山(あしたかやま)が連なって見えた。 三保半島を通過する際、小さな白亜の灯台が目に入る。八角形をした「三保灯台(清水灯台とも)」だ。三保灯台は、日本最初の鉄筋コンクリート造りで、明治45年(1912年)に点燈した。灯台の天辺には、天女をデザインした風見鶏が回っている。 日が沈む時刻、客船デッキから駿河湾(太平洋)に沈む夕陽を観る。一方反対側の東の空には満月に近い月が昇っていた。駿河湾海上で、落陽と昇月を同時に眺めることができた。写真1 清水港外港防波堤と愛鷹連峰。写真2 三保半島と三保灯台。写真3 駿河湾の夕景。写真4 水平線に沈んでゆく夕陽。写真5 東から昇る月。写真6 スプリット号の13階デッキ。

2025年10月26日

コメント(0)

-

三保松原 御穂神社

清水駅から三保松原へ向かう。静岡県における景勝地で日本新三景。三保半島の三保松原入口へは、路線バス「しずてつジャストライン」を利用。所要時間は、約30分。1時間に3から4便が運行している。 三保松原(みほのまつばら)は約5kmの海岸に約3万本もの松が生い茂っている。富士見の絶景場所と昔から知られている。松林の緑、打ち寄せる白波そして富士山が見える構図が「絵」になるのだ。歌川広重の富士三十六景「駿河三保松原」や多くの絵画や和歌に詠まれている。訪れた日、雲懸かった富士山を観る。三保松原の一角に、天女伝説として知られている「羽衣の松」がある。半島の中心に向けて、御穂神社(みほじんじや)の参道が続く。この参道は「神の道」と呼ばれ、樹齢300年から400年の松が500mに渡って続く。風の強い日、あるいは照り付ける日差しを和らげてくれる松並木だ。写真1 三保松原と雲を纏う富士。写真2 三保の砂浜と雲富士。写真3 三保の松林と「羽衣の松」。写真4 御穂神社の参道「神の道」を歩く。写真5 御穂神社の鳥居と本堂。写真6 歌川広重の富士三十六景「駿河三保松原」。

2025年10月25日

コメント(0)

-

清水港から 富士見

早朝、駿河湾から富士山が見えた。スプリット号の進路は、日の出桟橋のクルーズターミナルに向かわず、コンテナヤードをめざして進む。そして午前7時に興津ふ頭11/12岸壁に接岸した。この場所は、市内中心から離れた場所なので、清水駅へはシャトルバス(所要時間15分-20分)が用意された。 興津ふ頭には、地球深部探査号「ちきゅう」が停泊していた。その前に縦列に並んで接岸する。探査号「ちきゅう」は、海底下7000mまで掘削できるとされる。世界トップクラスの掘削能力を有する探査船。定期的に船内の見学会が開催されている。 駿河湾では秋の味覚、しらす、戻りカツオ,サクラエビなどが獲れる。一方、海底最深部が2500mに達し、日本で最も深い場所とされる。海底南北につながる「駿河トラフ」には、深海魚が生息している。深海魚「リュウグウノツカイ」が生きたまま漂流されることもある。写真1 駿河湾から富士山を観る。写真2 清水港と富士山を眺めて清水港へと。写真3 清水港と富士山。写真4 中腹の雲が消えた瞬間。写真5 三保半島と清水港中心部を見る。写真6 興津ふ頭と地球深部探査号「ちきゅう」。

2025年10月23日

コメント(0)

-

横浜大黒ふ頭 出航

10月上旬から日本各地を巡り、韓国に寄港するクルーズ旅行をした。スタート地点は、横浜大黒ふ頭から出航する15日間の船旅。大黒ふ頭は、初めてだったので鶴見駅からアクセスする。次寄港地は清水港。 世界的に豪華客船の大型化が進み、横浜ベイブリッジをくぐることができない客船が増えた。このため2019年に、ベイブリッジの外側に係留できるようにと「大黒ふ頭ターミナル」が造られた。半アーチ型で、仮設的な佇まいだ。 乗船した客船は、中規模の「ノルウェージャンスプリット号」。2度目の利用となる。過去にカナリア諸島等のクルーズがスプリット号だった。勝って知った船で、総トン数が25,400トン×長さ268m×高さ49.7m。旅客定員約2000人と乗組員970人が一つの村(船中)で暮らすことなる。 しばらく周遊クルーズ編を主体に掲載します。季節感がズレしまうが、ご容赦願います。写真1 横浜大黒ふ頭に接岸したノルウェージャンスプリット号。写真2 かまぼこ型の大黒ふ頭ターミナル。写真3 客船デッキ13階からの眺め。写真4 横浜港シンボルタワーと海づり公園。写真5 遠ざかる横浜ベイブリッジ。写真6 ターミナルへアクセスする際、通った大黒大橋。

2025年10月22日

コメント(0)

-

江戸川空 鰯の大群

江戸川沿いを散歩中に空を見上げると秋を象徴する雲が広がっていた。筑波山の方向(北東)から鰯の大群が押し寄せて来るような光景だ。江戸川上空では、大きく成長して踊るような魚形になる。いわし雲とさば雲等が複合した秋雲が江戸川を一時覆った。 秋の空は、空に浮かぶ芸術作品ともいわれる。特に朝夕の太陽光が印象的な雲景色を創る。すじ雲、はね雲、うろこ雲、いわし雲、さば雲など多くの俗称がある秋雲。ほとんど上空5000mから10000mに現れる巻積雲(けんせきうん)とされる。これらの雲が見られる期間は短い。秋雨前線が消えると、冬が足早にやってくる。写真1 筑波山方面から湧き出す鰯と鯖の大群。写真2 江戸川の上流と下流の空模様。写真3 鱗雲が主体の空。写真4 玉葉橋の上空。写真5 都心の方向にも魚雲が並んでいた。写真6 江戸川の水面と雲。

2025年10月08日

コメント(0)

-

桜樹の下 曼殊沙華

朝散歩の途中も近隣住民の畑の端に、桜が立っている。背後が斜面となっているが、桜樹を囲むように「曼殊沙華」が咲いていた。春は八重桜が畑を彩る。秋は曼殊沙華を見ることができる。 曼殊沙華と彼岸花は同じ花であるが、聞いた印象が異なる。相反する2面性を持つ花といえる。彼岸花と言えば、江戸時代から妖艶ではあるが、不吉と結界の印と考える人が多かったようだ。曼殊沙華は、サンスリット語から美しい吉祥なる花で、天上の出来事を祝す時に降りるとされる。写真1 桜樹の下の曼殊沙華。写真2 白一点的な曼殊沙華。写真3 桜樹を囲む。妖艶な花。写真4 道路から下方を見る。写真5 吉祥なる花。写真6 天上から降りてきた曼殊沙華。

2025年10月06日

コメント(0)

-

朝焼け うろこ雲

早朝、東の空が赤く染まった。上空に薄い雲と鱗雲または鰯雲が広がり、それらの雲群が赤く燃えていた。一般に朝焼けは、天気が崩れる兆候とされる。低気圧や前線が西から近づいてくることが多い。空気の水蒸気が多いなか、太陽の光が低い角度で通過して赤色の光が強く見えるとされる。 自然現象の朝焼けは、徐々に赤くなり、そして雲色または空色に戻ってゆく。匂いはなく、鳥の鳴き声が聞こえる場合があるので静寂だ。一方、ウクライナやガザ地区では、ミサイルの爆発や建物火災で空を赤く焦がしている。この場合は、騒音と臭いの喧騒の世界になるこの世は、人為的な朝焼けを無くすることができないでいる。写真1 赤く染まり始めた朝焼け。写真2 物流施設上空の朝焼け。写真3 上層のウロコ雲も焼ける。写真4 壮大な朝焼けの空。写真5 土手道路と筑波山。写真6 江戸川の水面と空。

2025年10月04日

コメント(0)

-

祖光院 彼岸花

千葉県における彼岸花の名所のひとつ、松戸の祖光院(そこういん)を訪れた。毎年秋彼岸の頃、境内の雑木林に約2万本の彼岸花が咲き広がる。赤色と白色そして黄色の冠状の花が咲きほこる。夏の猛暑のため、開花が少し遅れた。かつ花数も減少したようだ。 祖光院の創建は、文政8年(1825年)頃とされる。約200年前、金ケ作(かねがさく)開墾のために、川越から入植した人々が、川越・養寿院の住職を迎えて、「金成山」を開山する。鶴見總持寺のながれをくむ曹洞宗の寺院。如意輪観音を本尊としている。 松戸七福神の恵比寿と大黒天の石像が置かれている。京成線・常盤台駅から徒歩10分ほどの距離にあるので、朝散歩の延長線で訪れることができる。昼間は、大勢の花見客で狭い参道に人が溢れる。写真1 千葉県における彼岸花の名所祖光院。写真2 彼岸花の開花様子の比較(本堂前)。写真3 祖光院境内の彼岸花。写真4 彼岸花を近くで観る。写真5 竹林の曼殊沙華と如意輪観音。写真6 七福神の恵比寿と大黒天の石像。

2025年10月02日

コメント(0)

-

夜明けの 物流施設

残暑厳しい9月が終わり、朝夕に心地よい涼風が吹くようになった、日の出時刻は、5時40分近くなる。夏から続いている5時から散歩を遅らせようと考えている。日の出前に江戸川土手に上る。白く輝く物流施設は、暗い田園地帯に浮いているようだ。施設内では、明け方まで働く人が大勢いる。 この日の夜明け前の地平線の空は、小豆色から始まった。長く伸びた4階建の施設の灯りは、暗い海を進む客船のようにも見える。都内方向を見ると、ライトを落とした東京スカイツリーの残像とマンションの灯りが見える。人々が起きだし、一日が始まる。写真1 夜明け前、物流施設が白く浮かび上がる。写真2 田んぼに低い霧が垂れ込める。写真3 江戸川の土手と低層霧。写真4 都心の街灯りと朝日。写真5 大鳥が飛んでいるような雲。写真6 白いサルスベリと水色西洋アサガオ。

2025年09月30日

コメント(0)

-

暑さ寒さも 彼岸まで

秋彼岸が終るころ、暑い真夏がようやく過ぎゆく。すると涼しくなるのを待ちわびたように、曼殊沙華が彼方此方(あっちこっち)で咲き始めた。そう言えば昨年もこの道端で赤い彼岸花を見たなあと思い出す。朝散歩をルート変更して、お寺や小さな神社に咲く赤花を観る。 今年の墓参りは、曇りの日を選んで墓掃除と花を供えてきた。牛久聖地公苑行く途中、地元農産物の直売所に寄って、新米を買う。ミルキークイーン玄米30キロは、昨年より5割アップの2万1千円。5キロ換算で3500円。ブレンド米より少し安価。新米なので例年以上に良く噛みしめて食べようと思う。 今年の彼岸花は、猛暑の影響もあり遅れた開花した。「彼岸過花」となった。この花は真夏の地熱がある時期を休眠する。そして朝晩が20度程度に気温が下がると、開花のスイッチが入るとされる。暑さ寒さも彼岸まで、との自然の営みにも合致する花だ・・。写真1 スポット日差しを浴びる石仏と彼岸花。写真2 淨観寺の石仏。写真3 淨観寺境内の彼岸花。写真4 陽を浴びる赤花。写真5 地元の香取神社。写真6 参道口の彼岸花。

2025年09月28日

コメント(0)

-

江戸川上空 さば雲

秋の彼岸も過ぎ、ようやく朝晩が涼しくなった。江戸川上空に秋の雲を代表する、「さば雲」が広がった。暑さが和らいだ夕刻近くに、江戸川土手を散歩。風に吹かれて歩く。さてもさば雲を見て、「鯖の味噌煮」を何時食べたかなと考え込む。鯖は高級魚になっている。 秋の風は、大陸育ちの乾いた高気圧が関東まで南下したことによる。軽い空気により、上層雲「巻積雲」が作られたのだろう。鰯雲、鯖雲、鱗雲などは、巻積雲の仲間で、見る人の感じ方よって異なるようだ。今回の雲は、サバの背紋に似ているので鯖雲とした。しかし秋刀魚雲と名付けてもよいかもしれない。写真1 江戸川上空の鯖雲。写真2 サバの大群と鱗雲。写真3 横形と縦形の巻積雲。写真4 物流施設上空のサバ雲。写真5 鯖雲の下を飛行機が・・。写真6 傾く陽と両側の彩雲。

2025年09月27日

コメント(0)

-

千駄ヶ谷の 富士塚

国立競技場のDゲートとから西へ観音坂を上る、約6分で鳩森八幡(はともりはちまん)神社に至る。鳩森八幡神社の境内には、富士塚があることで知られている。八幡神社の創建は貞観2年(860年)とされ、かなり古い・・。この9年後の869年に、東北地方を高さ10mの大津波が襲った「貞観三陸地震」が起きている 都内に現存する富士塚で最古といわれる千駄ヶ谷の富士塚。江戸期・寛政元年(1789年)に、高さ6mで築造された。頂上部には、溶岩の黒ボクで固められた小さな祠(富士浅間神社)がある。裏側に急峻な「砂走り」がある。里宮にお参りして、富士山登山をした。 大鳥居をくぐり参道を進むと、左手に富士塚、そして右手に将棋堂が見える。この将棋六角堂は、昭和61年当時日本将棋連盟の会長だった大山康晴名人が奉納した。六角堂の中には、高さ1.2mの王将駒が収められている。そのため鳩森八幡神社は、「将棋指し」の聖地となっている。写真1 鳩森八幡神社の大鳥居。写真2 千駄ヶ谷富士塚の登山口と里宮。写真3 ミニ富士山登山写真4 千駄ヶ谷の富士塚の案内看板。写真5 八幡神社の拝殿と能楽堂。写真6 将棋堂と将棋会館。

2025年09月25日

コメント(0)

-

橋上の名山 富士・筑波

北流山から120キロ以上離れている富士山が夏場に見えるのは稀だ。見えても黒っぽくシルエットとなる。江戸川に架かる玉葉橋は、東西方向に向かっている。そのため、玉葉橋の東西橋詰から富士山と筑波山を眺めることができる。江戸時代から「西の富士 東の筑波」と言われた名山。日本百名山において、一番高いのが富士山(3,777m)、一番低いのが筑波山(877m)。奇しくも下桁に「77」が並ぶ。江戸川を渡って玉葉橋を見るとも二つの百名山が橋上に載っているようだ・・。 2025年の富士山登山の期間が9月10日で終了した。今年から新たな制限を設けたが、昨年並みの人気となったようだ。1か月に8万7千人ほどが登山した。入山料4000円の徴収と、山小屋の宿泊予約のない場合は、14時から翌朝3時まで入山禁止とした。2026年はどのような条件となるのだろうか・・。日平均2000人を目指すのか・・。写真1 玉葉橋と富士山。写真2 玉葉橋と筑波山。写真3 橋上の二つ名山。写真4 富士山と都心のビル群。写真5 江戸川越しの富士山。写真6 江戸川下流を望む。

2025年09月23日

コメント(0)

-

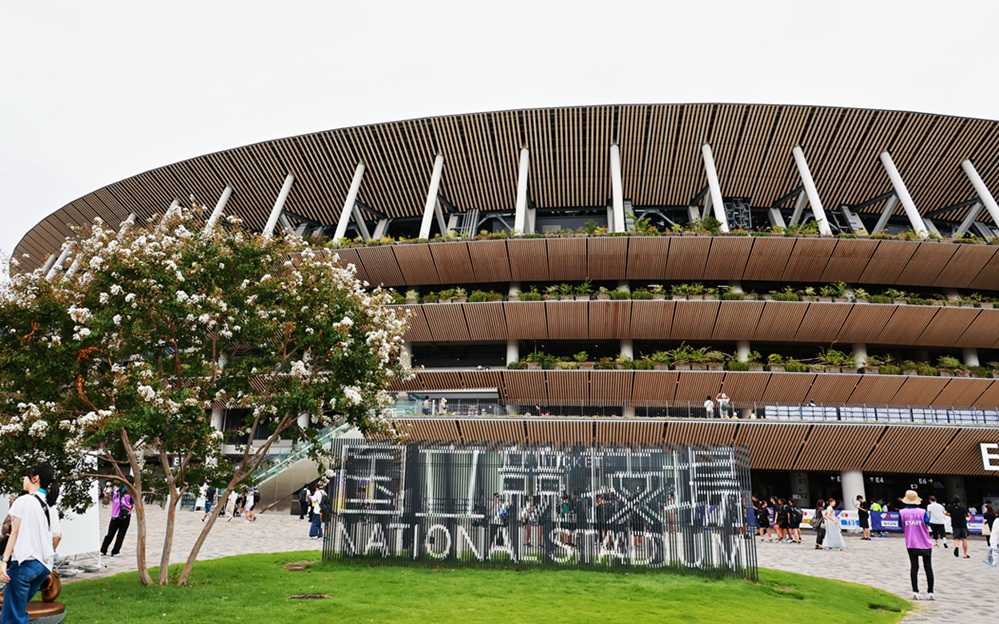

国立競技場 外周散策

国立競技場の外周を40分ほど散策する。青山門近くに、1964年東京オリンピック大会に使用した炉火台と東京2020オリンピック・パラリンピック大会で使用した聖火台が野外展示してある。前者は、焦げ茶色に重さを感じる。後者は、白銀色の輝きが失われていなかった。 Fゲート近くに「メタルプラザ」が設営されていたむ。これは大会期間を通じて、メダル授与式を行う会場。前回ブタペスト開会の取り組みを継承した試み。観戦チケットを持たない人、ファンも表彰式を観覧し祝福できるというメリットがある。一方スタジアムの観衆の前で行う伝統の方式も捨てがたいと思う。 青山門から進んだスタジアム前も旧国立競技場から移設されたモザイク壁画が保存展示してある。1964年東京オリンピック大会の成功を願って制作された女神像「栄冠」と野見宿禰像「勝利」。野見宿禰は、日本書紀に登場する相撲の神様とされる。出雲国が大和国に勝った豪勇。長く垂仁天皇に仕え、埴輪を考案したという逸話がある。写真1 スタジアム周辺案内図。写真2 Fゲート近くにのメタルプラザ。写真3 大会マスコットの「りくワン」と選手への応援メッセージ。写真4 1964年炉火台と2020年聖火台。写真5 相撲の神様「野見宿禰」のモザイク壁画と絵画。写真6 スタジアムの壁に並ぶメダリストプレート。

2025年09月21日

コメント(0)

-

芝浦豊洲 臨海ふ頭

レインボーブリッジのノースサイドを途中まで歩く。海抜46mの歩道からは、芝浦ふ頭と日の出桟橋、さらに竹芝客船ターミナルと隅田川河口まで見渡せる。芝浦ふ頭と竹芝ふ頭と豊洲埠頭に囲まれる三角形の海は、港区と中央区と江東区とが向かい合う。 竹芝などのふ頭付近は、かつて臨海開発が最初に行われたエリア。時代が進み、近年再開発が更に行われている。芝浦地区(港区)のブルーフロント芝浦は、現在進行形。竹芝地区(中央区)は客船ターミナル一体整備が済んでいる。晴海ふ頭(江東区)は晴海フラッグなどのタワマンが林立している。 江戸時代の芝浦は、隅田川の河口にあたり、雑魚場と呼ばれ小魚が豊富で、多くの漁師が住んでいた。現在の高輪辺りから築地川まで指していた。名所江戸百景に「芝うらの風景」(108景)がある。海中に立つ4本の組立杭と前景に「ゆりかもめ」が大きく描かれている。写真1 芝浦ふ頭から竹芝ふ頭を見る。写真2 東京タワーと日の出さん橋。写真3 竹芝ふ頭と隅田川河口。写真4 晴海運河と豊洲市場。写真5 レインボーブリッジの北側。写真6 名所江戸百景の「芝うらの風景」。

2025年09月20日

コメント(0)

-

四層の軒庇 スタジアム

東京オリンピック2020に間に合わせるために、当時急速工事を強いられた国立競技場。36ケ月の工事期間で2019年12月に完成した。しかしコロナで大会そのものが1年遅れた。設計コンペで、隈研吾氏案の木材を大量に使用した「杜のスタジアム」が採用された。観客規模は68,000席(そのうち車いす500席)。 スタジアムの最大の特徴は、47都道府県の木材を集めて、大型の軒庇(のきひさし)を4層にわたり建築したデザインだろうか。更に、大屋根は鉄骨と木材を組み合わせたハイブリッド構造。そして全周にわたり屋根をスタンド背面で支える片持ち梁となっている。スタンド内からは、視界を遮る柱がないのも特徴。」 国立競技場は、観客とアスリートとが一体となるように造られている。観客の席がモザイク状になっているのは、大屋根からの木漏れ日をイメージ。5色のアースカラーが使用されている。外観の高さが50mと低く、明治神宮外苑の景観に配慮されている。高校サッカーの聖地でもある「国立」。若いアスリートが羽ばたいて行く聖地になれば・・。写真1 国立競技場外苑門から。写真2 大型四層の軒庇(のきひさし)。写真3 スタジアムの空とモザイク状の観客席。写真4 大屋根の構造。写真5 スタジアム内部の様子。写真6 各層に植栽が施されている。2階平面図。

2025年09月18日

コメント(0)

-

世界陸上 男マラ応援

東京2025世界陸上が国立競技場で行われている。9月13日から9月21日まで熱戦が繰り広げられる。暑い時期などで、夕方から始まる種目が多い。競歩とマラソンは、朝7時30分がスタートだ。女子マラソンで小林選手の7位に入賞をテレビ観戦した翌日、男子マラソンの応援に国立競技場へ足を運ぶ。 国立競技場の北西に架かる外苑橋の下で、スタート直後の選手たちを応援する。沿道には大勢の人がスタンバイしていた。選手群はあっという間にも外苑通りを、四谷方向へ北上する。競技場の席は、バックスタンド2階でマラソンゲートがよく見える。フィールド内では、男子ハンマー投げと女子棒高跳びの予選が行われていた。 マラソンの状況は、スタンド上部に設置されている大型モニターで分かる。9時40分マラソンゲートを潜り抜けたのは、トップ3選手(ドイツ、タンザニア、イタリア)。ゴール直前は、激しい短距離走となり、異例の写真判定となった。日本の近藤選手は、1分5秒差で11位となる。高温多湿の過酷なレース条件で、22人が途中棄権となったという。写真1 バックスタンド2階席でランナーの帰還を待つ。写真2 外苑橋でスタート直後のランナーに声援。写真3 スタンドで待つ時間帯。ハンマーと棒高跳びなどを観戦。写真4 先頭のランナーがトラックに飛び込んでくる。写真5 ゴール前ラストと近藤選手。写真6 異例の写真判定の結果、タンザニアのシンプ選手が金メダル。

2025年09月17日

コメント(0)

-

竹芝客船 ターミナル

ゆりかもめ竹芝駅に隣接して、竹芝客船ターミナルがある。伊豆・小笠原諸島への玄関口。1991年から始まった竹芝ふ頭の再開発により、オフィスビルやホテル、レストランや海上公園などが一体となっている。船の発着場としてはもちろん、目の前の海や墨田川河口を臨みながら散策や食事するエリアとして親しまれている。 竹芝駅を降りると、中央広場そして乗船チケット売り場へと続く。中央広場には、半世紀に渡り活躍した帆船・日本丸のマストを模したモニュメントが立っている。客船ターミナルの位置を示す目印にもなっている。噴水やモヤイ像などがあり、家族ずれが楽しんでいる。 世界遺産・小笠原諸島へは週に2便程度出航している。父島までは丸一日を要する。片道料金き、クラス別があり、3万円から8万円。連絡船「おがさわら丸」は、三代目で2016年に就航。旅客デッキ6層×11,000トン。猛暑日になったので、散歩を早めに切り上げて、ホテルアジュール4階のカフェで涼む。写真1 竹芝桟橋から隅田川河口を望む。写真2 日の出桟橋とレインボーブリッジを望む。写真3 お台場フジテレビと豊洲市場。写真4 ターミナル中央広場とホテルアジュール。写真5 竹芝客船ターミナルとおがさわら丸。写真6 カフェ・アジュールで休憩。

2025年09月15日

コメント(0)

-

東京西航路 羽田空港

芝浦地区とお台場を結ぶ吊り橋・レインボーブリッジに上る。芝浦側のアンカレッジ(P22)下部から入場。橋桁の両サイドに歩道(南側と北側)へは、それぞれ専用のエレベータを利用(無料)する。先ずサウスサイドを500mほど歩く。海抜46mの高さから東京港を見渡した。 歩道には拡幅した展望スペースが設けられている。東京西航路(第1航路)を俯瞰する。東京国際クルーズターミナルに接岸して英空母が存在感を放つ。大型クルーズ船用に建設された施設に軍艦が居るのは異様な光景と受け止める人もいる。羽田空港飛行ルートと交差するため、高28.4m以上の船舶は、航行規定がある。 レインボーブリッジの当初は、当時最大とされた豪華客船・クイーンエリザベス2を想定して建設され、海面から桁下までの高さを52mとの計画。しかし時代は、超大型客船へと。そりため東京オリンピックまでに、東京国際クルーズターミナルが造られた。写真1 東京港における東京西航路(第一航路)。写真2 英空母と羽田空港に着陸する航空機。写真3 D滑走路北東側での大型船舶航行規程。写真4 レインボーブリッジ品川から田町方面を望む。写真5 ミニ展望デッキから台場を眺める。写真6 車道とサウスルート案内看板。

2025年09月13日

コメント(0)

-

イタリア公園 真っ白な彫刻

高層ビルの合間に街区公園がある。汐留イタリア街からゆりかもめ高架をくぐると、「イタリア公園」(港区東新橋)。「日本におけるイタリア2001年」を記念して、同国から寄贈された公園。イタリア製で白い12体の彫刻が配置されている。汐留地区の屋外美術館のようであり、憩いの空間だ。 このイタリア公園は、イタリア人によるトスカーナ・ルネッサンス様式と案内プレートに記されている。イタリア郊外で発達した庭園。敷地の内に軸線(ビスタ)を通し、左右対称の構成としている。主に彫刻像などの人工物を配置して、訪れる人々の目を楽しませた。 12体の真っ白い像は、すべて若い女性。古代ギリシアの美は、人間中心主義で人体が最も美しいとされた。八頭身美形と身体細部にわたり黄金比(1.618)を使用。園内には異なるヴィーナス像3体があるが、やはり「ミロのヴィーナス」が美しい。10年前パリ・ルーヴル美術館を訪れ際に、撮影したものを添付します。写真1 汐留のイタリア公園。写真2 公園を囲むタワマンション。写真3 5本の柱列とゆりかもめ線。写真4 真っ白なイタリア製の彫刻像。写真5 園内の12体の彫刻像一覧。写真6 時を超えた傑作「ミロのヴィーナス」。

2025年09月12日

コメント(0)

-

青海南ふ頭 海上公園

東京国際クルーズターミナルを見渡すことができる「青海(あおみ)南ふ頭公園」。Ⅼ字形をした都立の海上公園の一角にデザインウォールで築かれた展望広場がある。この広場からは東京港を行き来する船や対岸の大井コンテナふ頭、更には羽田空港を発着する航空機を見る事が出来る。 展望広場から東京国際クルーズターミナルに接岸している空母プリンス・オブ・ウェールズの船尾が見える。その甲板上に戦闘ヘリコプター4機ほど載っている。空母が出航する予定日であるが、出港時刻が不明だった。日中、最高気温37度予想なので、10時前に南ふ頭公園を離れた。 青海(あおみ)南ふ頭公園に隣接して青海コンテナバースがあり、ガントリークレーン設置されている。公園内には「青海信号所」が立っている。東京西航路を通る船舶の安全を図る信号機だ。〇は出航可、×は入出禁止、Ⅰは入港可を伝える。防波堤の突端に、「第2信号機」があった。写真1 お台場・青海南ふ頭公園(都立海上公園)。写真2 東京国際クルーズターミナルと空母の船尾と搭載ヘリコプター。写真3 クルーズターミナルに接岸する英空母。写真4 対岸の大井コンテナふ頭と羽田空港。写真5 ふ頭公園展望広場と青海信号所。写真6 ゆりかもめ・東京国際クルーズターミナル駅と記念艦宗谷。

2025年09月10日

コメント(0)

-

皆既月食 アンパンに

3年ぶりに全国的に皆既月食が見えた2025年9月8日の未明。前日は二十四季節の「白露」、そして石破総裁の突然の辞任発表。この朝、朝散歩を1時間半前倒して、江戸川土手へ向かう。照明設備のない土手は、真っ暗で懐中電灯が頼りだ。猛暑日が予想されているので、暗い土手を歩く人影があった。 午前3時半を過ぎても、皆既月食は見えた。三脚をセットして撮影。夏の終わりの赤銅色の満月。9月の満月は、アメリカ農事暦で「コーンムーン」と呼ばれる。焼きトウモロコシの収穫月かな・・。江戸川左岸の農地には、まだ刈り取られていな稲穂があった。大半は収穫され新米となっている。 西の空に浮かぶ赤茶色の皆既月食とクリーム色の残月は、それぞれアンパンのように見える。赤味を帯びて見えるのは、地球の影に入った月面を、地球の大気層を通り抜けた赤い波長の光が照らすためで、満月の眩しい輝きが失われからだという。何故か首相の座から去ってゆく、日焼けした顔を連想した・・。写真1 アンパンのような皆既月食。写真2 部分月食。どんぐりのような・・。写真3 部分月食。辺りが明るくなってきた。写真4 江戸川の水面に映る満月。写真5 河川敷に浮かぶ「コーンムーン」。写真6 帰り道、振り返るとアンパンが・・。

2025年09月09日

コメント(0)

-

東京に入港 英空母

英海軍の最新鋭空母プリンス・オブ・ウェールズ(P.O.W)が東京国際クルーズターミナルに、6日間接岸した。8月28日横須賀の米軍基地を午後出航し、夕方碇を降ろした。会議やイベントなどを行い9月2日まで寄港する。この間関係者以外、クルーズターミナル内立ち入り禁止。隣接する潮風公園から空母を眺めた。 プリンス・オブ・ウェールズの一般向け見学会は、8月31日に行われた。抽選で選ばれた90名ほどが空母に乗船できた。倍率450倍の大人気。航空管制を行う艦橋の一部公開、乗組員による作業、そしてF35Bステレス戦闘機を近くで見学できたという。但し、クルーズターミナル施設に軍艦か・・と違和感を抱く人もいた。 プリンス・オブ・ウェールズは、排水量65,000トンで、反り返った甲板と2つの艦橋を有しているのが特徴。午後に出航した。その後他の艦艇とともに南シナ海に入り、84年前に旧日本軍の攻撃により沈没した先代のP.O.Wを追悼するという。海自の「あけぼの」が随行して記念式典を行う予定。写真1 東京に入港した英空母。写真2 東京国際クルーズターミナル。写真3 東京国際クルーズターミナルに接岸した英空母。写真4 艦載機のF35Bステレス戦闘機。写真5 日陰が涼しい潮風公園から眺める。写真6 東京港を進むプリンス・オブ・ウェールズ。

2025年09月07日

コメント(0)

-

東京汐留 イタリア街

浜松町駅と汐留駅(ゆりかもめ)の間に、「イタリア街」がある。日本中央競馬会が運営する「ウィンズ汐留」前の三角広場と道路は、石畳みが敷かれている。ここが東京とは思えない光景に出会う。街全体がイタリア風の造りとなっている。休日の街歩きに紹介されている場所だ。 イタリア街は、東京港区にあるシオサイト第5区の愛称。1998年住民が組織した地区対策協議会でイタリア風街づくりが計画されたという。条例のガイドラインに従って、各建物がデザインされている。芝消防署、賃貸マンションの「グラディート汐留ロッソ」、オヒィスビルの「コモディオ汐留」など聞きなれない名前ガ多い・・。 汐留西公園に面(ウィンズ汐留の反対側)して、イタリアンモチーフの色とりどりのビル5棟が壁を接して並んでいる。条例ガイドラインでは、低層部、中層部、頂部からなる三層構造で建築すること。また色彩はアースカラーを基調とすることになっている。平日のランチタイムには、パスタを食べにオフィスから人々が集まってくる街角だ。写真1 東京汐留のイタリア街風景。写真2 石畳の広場と道路そしてアースカラーのイタリア風建物。写真3 コモディオ汐留ロッソと三井ガーデンホテル。写真4 芝消防署もイタリアンに。写真5 中央競馬会が運営する「ウィンズ汐留」。写真6 イタリア料理のレスランが多い。

2025年09月06日

コメント(0)

-

カレッタで 昼食を

カレッタ汐留で、古い友人と待ち合わせて昼食をする。いつもながら互いの健康と終活、そして昔話に花を咲かせる。46階の無料展望室スカイビューで待ち合わせ。ここから隅田川に架かる勝どき橋と隅田大橋、そして浜離宮庭園を望める。同フロアのレストランで、名物チーズソースをかけたハンバーグでランチする。 カレッタ汐留は、飲食店と劇団四季「海」などがある複合商業施設。カレッタとは、学名のアカウミガメを意味する。長い時間を悠々と生きる亀のイメージと、ゆったりとした時間とライフスタイルを持つ都市生活者を重ね合わせたものとされる。 旧電通本社ビルの地下2階から地上3階まで、そして46階と47階がカレッタ汐留のエリア。残り階はオフィスが主体。ビルの特徴であるブーメラン形は、亀の甲羅を連想させる。電通グループは、2021年に本社ビルをSPC(特別目的会社)に売却をけってした。売却後は、一部賃貸契約して使用。写真1 旧電通本社ビルを仰ぎ見る。写真2 地下2階の「亀の広場」と46階スカイビュー。写真3 スカイビューから隅田川と築地市場跡地を望む。写真4 レストランから眺め。写真5 皇居方面と都庁ツインタワーと東京駅南口。写真6 チーズソース・ハンバーグランチで約1時間。

2025年09月04日

コメント(0)

-

炎暑の夏 活動は朝

厳しい残暑が続く東京地方。午後になると燃えるような炎暑となる。公民館のスピーカーから、熱中症アラート発令が毎日のように聞こえてくる。10時になると、高齢者は、極力外出しないようにと呼びかれられる。定時放送となっている。 朝散歩の途中で、アスファルト道路を焼き尽くす太陽が昇ってくる。少し前までは、日の出時刻は5時前だった。日差しがきついので、江戸川土手を歩くこと避けてきた、しかし9月に入り日ので時刻が5時10分を過ぎるようになった。ようやく土手散歩する意欲が湧いてきた。 東京の8月は、過去に例がない暑さだった。平年の最高気温平均は31.3度、平均気温26.9度とされる。2025年8月の平均気温は、それぞれ29.4度と34.4度。平年よりも3度程度高い。地球温暖化が急激に進行している。コメと野菜の価格が高騰。更に関東の水がめにも黄色信号がつき始めた・・。写真1 日の出前の江戸川の空。写真2 利根運河の茜雲。写真3 炎暑をもたらす太陽。写真4 物流施設方向の日の出景。写真5 江戸川土手から見た朝日。写真6 人面のような東の空。

2025年09月03日

コメント(0)

-

壮大な一代記 「国宝」

猛暑日は映画鑑賞に限る。6月6日に封切りになった映画国宝が異例のロングランになっている。国民的俳優の吉沢亮氏と横浜流星氏が歌舞伎を演じることもあり、若い女性が劇場に足を運んでいる。興行収入110億円を突破し、実写映画で歴代2位となっている。歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げた主人公・喜久雄の50年間を描いた壮大な一代記。既にロケ地巡りツアーが始まっている。 原作は吉田修一氏。朝日新聞に連載した(2017年から2018年)を小説に。更に文庫版にすると文庫本売り上げ1位となる。作者みずから歌舞伎舞台の黒衣として取材したとあって、舞台裏を知り尽くしている。印象的なシーンとして、お宮の前での娘に、「悪魔と取引をした」と言い放し、芸の道を更に突き進む喜久雄。 歌舞伎役者の人間国宝は、現役7名。女方の五代目坂東玉三郎が有名。18名が故人となっている。歌舞伎の語源は、「傾き者(かぶきもの)」からきている。「出雲の阿国」と呼ばれた女性(巫女)の踊りが斬新で派手な踊りだったことが由来。江戸時代浅草で、浮世絵とともに黄金期を迎えた。写真1 6月6日に公開され、異例のロングランになっている映画国宝。写真2 吉田修一小説「国宝」と映画人物相関図。写真3 ロケ地巡りが始まっている。玉手橋とびわ湖大津館。写真4華やかな衣装と艶やかな踊り。写真5 ロケ地南座と人間国宝として舞う「鷺娘」。写真6 歌川広重の名所江戸百景「猿わか町よるの景」。

2025年09月01日

コメント(0)

全3479件 (3479件中 1-50件目)

-

-

- フライフィッシング【flyfishing】

- タケノコ詣で

- (2025-11-21 17:45:25)

-

-

-

- ☆ルアーフィッシング☆

- 甥っ子君の足となり財布となった日

- (2025-09-21 22:29:02)

-

-

-

- 今日の空・・・

- 空を見なよ(3) 勝利のVサイン✨✌️

- (2025-09-20 08:47:04)

-