全1810件 (1810件中 1-50件目)

-

キャロル・キングの極上のメロディを最高到達点へ Lobo / Will You Still Love Me Tomorrow '95 「Classic Hits」

洋楽スーパーポップの世界(5) 【 ポップ偏差値 60 】Lobo / Will You Still Love Me Tomorrow '95 「Classic Hits」1970年代を中心に活躍したアメリカのシンガーソングライターLoboによるカバー曲で1995年のアルバム「Classic Hits」収録曲。オリジナルは1960年のGoffin&KingによるShirellesの世界的ヒット曲。secondhandsongs.comによると実に508曲ものカバーバージョンが存在します。個人的に60年代ガールポップは大好物なのだけれど、このシュレルズのバージョンはあまり好きではなく、特にカバー曲を全て網羅して聴こうと思っていませんでした。メロディにキャッチーさはあるものの歌声やサウンドにあまり魅力を感じなかったからでしたね。然しながらLoboの作品を一通り聴いていくうちにたまたま出会ったのがこのバージョン。オリジナルとは違いゆったりとしたリズムに。キャロルキングの極上のメロディを噛みしめるようにじっくりと歌い込むのが特徴的。52歳と円熟の年齢になったローボのヘタウマ的な歌声と唱法は枯れた風味があり、すこし悲しげなメロディともよくマッチしています。更にアコースティックで洗練されたサウンドと甘めのコーラスにより、だいぶポップで聴きやすく魅力的な内容に変貌を遂げたと感じます。オリジナルの情緒的なメロディを上手く活用した間奏のギターも良いですね。キャロル・キングの極上のメロディを最高レベルに活かしきったバージョンだと思います。同じように60年代初期のヒット曲で新しい魅力を引き出したカバーとしては、当ブログ既出で後にウォール・オブ・サウンド化されたGlen Campbell / I LOVE HOW YOU LOVE MEがありますが、この曲もまた実に音壁が似合いそうな雰囲気がありますね。「YouTube」で聴けます。Will You Still Love Me Tomorrow - Lobo featuring Billy Aerts

2025.11.23

コメント(0)

-

破局のループで悲しみに暮れる女性のスウィートソウル CHARMETTS / BREAKING UP AGAIN (Philomega 800)'73

私の好きな甘茶ソウル(11) MY FAVORITE SWEET SOUL (11)【 甘茶偏差値 64 】CHARMETTS / BREAKING UP AGAIN (Philomega 800)'73甘茶ソウル百科事典 BILLY'S SELLECT 011。シングルを2枚残しただけのグループの1973年のスウィートソウルで、フィラデルフィアのレコード会社からの発売。アレンジとプロデュースは元MFSBのJohn Davis。如何にも女性グループっぽい名前ですが、リンク先のコメントを読むと演奏もするグループだったようで三人のヴォーカルだけが女性だったようですね。(1960年代に活躍したCharmettesという女性3人のグループとは別グループ。)甘茶では珍しく3人の女性ヴォーカルが主役の内容で、静かなムードに悲しげなリードが映える。全体通してメロディの出来は良いんだけれど、特に高音で盛り上がるサビのラインが素晴らしい。甘茶全盛期のフィリー録音ということでストリングス含めた上品なサウンドもいい感じです。上手くまとまった文句のつけようがない内容だけど、これを男性のファルセットリードでも聴いてみたいと思ってしまうのは贅沢ですかねえ。「YouTube」で聴けます。「スウィート・ソウル・ベスト10」募集中! 皆さんの好きなスウィートソウルを紹介しあい楽しもうというページです

2025.11.16

コメント(0)

-

ソウル・ゴスペルなノーザンダンサー INTERNATIONALS / DRY BONES IN THE VALLEY

私の好きなノーザン・ソウル(ノーザン・ダンサー) 2 【 ノーザン偏差値 63 】INTERNATIONALS / DRY BONES IN THE VALLEY '72ニューヨークのSpring Records制作のダンサブルな1972年のゴスペル系ノーザンダンサー。プロデュースはJoe Simonで、作曲はAretha Franklinの父のReverend C.L. Franklinです。アレサといえば同じ1972年の狂乱のゴスペル・ダンサー Old Landmarkとかなり近い内容ですね。アップテンポでグルーヴィなサウンドをバックにコーラス隊が延々同じフレーズを繰り返す手法で、これはゴスペルにおいては、催眠的・陶酔的を状態を生み出すのに効果的に作用しているらしい。実際に音を聴けばなるほどなという感じですが、宗教・信仰的な熱狂や高揚を狙った一種の儀式であることを思うと個人的には受け入れがたい。ただそこは日本人なので歌詞含めてダイレクトに宗教臭さが伝わってこないので個人的には楽しめる感じですね。イギリスのノーザンファンはどうだったのでしょうか。「YouTube」で聴けます。明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器快活さボーナス(繰り返し)ノーザン偏差値合計88787677563

2025.11.10

コメント(0)

-

古き良き時代のイギリスのラバーズロック CARL ST. CLAIR / GUILTY FOR LOVING YOU '89

ラバーズロック(3) 【 ラヴァーズ偏差値 60 】CARL ST. CLAIR / GUILTY FOR LOVING YOU '89 イギリスのレゲエ歌手、カール・セントクレアの1989年製ラバーズロック。ASWADのメンバーやBlack Steel, Victor Crossといった面々がバックを務めてます。なんと本人の自作曲で甘く情緒的なメロディがとても良く出来てますね。ゆったりとした心地よいリズムに適度に洗練されたアレンジも素晴らしい。イントロで高らかに鳴り響くホーンの誇らしげな感じも実にいい感じです。こうしたラバーズの良曲がJet StarのReggae Hitsシリーズには多数収録されていて、発売された当時はとても重宝していたんだけど、2007年のVOL.37を最後に製作終了。シリーズの後半は目ぼしい曲は皆無に近くなり、ラバーズロックそのものの衰退という感じでとても残念。なんとか復活して欲しいものですね。「YouTube」で聴けます。

2025.11.02

コメント(0)

-

大滝詠一がフリッパーズギターを高く評価! 牧村憲一氏のネオアコへの貢献

フリッパーズ・ギター/小沢健二 元ネタリスト曲別 【おまけコーナー】大滝詠一がフリッパーズギターを高く評価! 牧村憲一氏のネオアコへの貢献 ネオアコの世界的金字塔、フリッパーズ・ギター『Three Cheers For Our Side ~ 海へ行くつもりじゃなかった』のプロデューサーである牧村憲一氏の著作『「ヒットソング」の作りかた 大滝詠一と日本ポップスの開拓者たち』及び『渋谷音楽図鑑』を読むと、この作品のリリースが牧村氏の尽力によるところが大きいことがよく分かる。1989年8月25日リリース時、小山田圭吾は20歳7か月、小沢健二は21歳4か月だった。もちろん、才能あふれる彼らのことだから牧村氏に見いだされなかったとしても、頭角を現すのは時間の問題だったであろうが、一年後の2ndアルバム『CAMERA TALK』ではかなり青臭さやヒリヒリ感が失せ、ネオアコ色が大きく薄れてしまった。それを考えると、牧村氏がロリポップソニック時代の決して出来が良いとは言えない作品を聴いて、それがダイヤの原石であることを見抜き、彼らが若い時に速攻で1stアルバムをリリースさせたことは、まさに絶妙のタイミングでの英断と成果だった。牧村氏の功績に心から敬意を表したい。ちなみにORANGE JUICEの『You Can't Hide Your Love Forever』リリース時点で、Edwyn Collinsは22歳6か月、AZTEC CAMERAの『High Land, Hard Rain』リリース時点で、Roddy Frameは19歳0か月である。この三者の1st以後の作品の内容を考えるとネオアコにおいてはその年齢(若さ)がかなり重要であることが分かる。 また、この1stを聴いた加藤和彦氏(42歳)は牧村氏に「僕に2ndアルバムのプロデュースをさせて欲しい」と言ったという。更に大滝詠一氏(41歳)は自身の作品の解説の中で牧村氏の肩書きを「シュガーベイブのマネージャー」から「フリッパーズギターのディレクター」へと変えてきたという。大滝氏が独特の鋭い嗅覚でフリッパーズギターを自ら発見したとのことだ。往年のポップスの大マニアでもあり古今東西の名曲を知り尽くしていた音楽グルメである大滝氏が、青臭さやヒリヒリ感全開の名もなき若造のネオアコをあの「シュガーベイブ」と取って代わるかのように高く評価していたという事実には驚きと喜びを感じた。なお、同書によると3rd発表後に牧村氏はフリッパーズギターの二人に4枚目のアルバムで『もう一度ネオアコをやろう』と言いチェリーレッドからもリリースするということで話をまとめていたとのこと。そうした交渉の為に渡欧している最中に解散することになったのだ。3rdがあのような内容で作られた時点で解散は既定路線だったのであろうが、もしも解散せずに幻の4枚目のアルバムがネオアコものとして作られていたらと想うと歯がゆいものがある。

2025.10.26

コメント(0)

-

ビーチ・ボーイズ風ウォール・オブ・サウンド Surf School Dropouts / I Thank You (2025)

音壁の世界(4) THE WORLD OF "WALL OF SOUND"(4) Surf School Dropouts / I Thank You (2025)「サーフィン学校の落伍者たち」という名前の2009年から活躍するデンマークのグループのビーチ・ボーイズ風ウォール・オブ・サウンド。同じくデンマーク出身のグループ、ザ・ビートフォニックスが2015年に発表した曲のカバーバージョンです。曲は明るく爽やかでビーチ・ボーイズ風のハーモニーを活かしたオールディーズ風ポップス。オリジナルはマージービート/ビートルズを現代に蘇らせたらというコンセプトで作られた曲とのことで、そこから更に、ブライアン・ウィルソンやフィル・スペクター風にカバーしてみようという意図で作られたのが本曲とのこと。一聴すればその意図通りのサウンドが展開され、将に1965年にタイムスリップしたかのような感触を味わうことが出来ます。音壁的には厚みのあるサウンドが素晴らしく、Hal Blaine的な躍動感のあるドラム、カスタネットの快活な響きなどが堪能できます。因みにプロデュースはPhil Chapman氏で、当ブログで既出のBeach Boys with Wrecking Crew / Don't Worry Baby (2024 Wall Of Sound Version)の製作者。そちらが2024年の作品ですので、間髪おかず音壁が続けざまに発表されたということになり嬉しい限りです。因みに彼はthe Who, David Bowie, the Eagles, Eric Clapton, Rod Stewart, Badfinger, Tracey Ullmanなど、数多くのアーティストのスタジオ・プロジェクトに携わってきたとのこと。Surf School DropoutsやPhil Chapman氏の今後の活動には期待大ですね。「YouTube」で聴けます。Beatophonics - I Thank You(オリジナル)

2025.10.19

コメント(0)

-

ドイツからネオアコ賛歌 Den Baron (Zwen Keller) / My Sound 「from now on」 (2021)

ネオアコ/ギターポップ推薦曲(4) 【もうすぐランクイン】Den Baron / My Sound 「from now on」 (2021) ドイツの落ち着いたネオアコ BRIDESHEAD / Shampoo Bubbleとして、当ブログで紹介した2000年代に活躍したドイツのバンド、BrideshedのギタリストだったZwen Kellerのソロユニット、Den Baronの2021年のアルバム「from now on」収録曲。(ジャケがカラフルでいい!) このタイトルの「私の音」というのがネオアコのことを指していて、珍しいネオアコ賛歌となっているのが魅力です。まずは、ネタバレ前にこの曲のPVをご覧下さい。いかがでしたでしょうか?AZTEC CAMERAのSTILL ON FIREなギターで始まるこの曲は、ご覧の通り古き良き時代のネオアコ系ギターポップのジャケットが次々と現れる内容になっています。日本勢だとカジヒデキ、Pictured Resortなんかが出てきますが、フリッパーズギターが無いのが残念。私は半分も分からなかったけど、全部分かる人いるかな?歌詞にもOBLIVIOUSやFALLING AND LAUGHINGなど思わずニヤリとなる言葉が散りばめられてますね。Shampoo Bubbleのような繊細で知的な雰囲気はなく、ヴォーカルも魅力不足だけど牧歌的な雰囲気で昔を懐かしがるには力の抜け具合がいい塩梅かも知れませんね。ネオアコなお友達とPVを一緒に見て楽しむのを推奨。たまにはこういうのもいいけど、個人的には彼にはBRIDESHEADとして頑張って欲しいかな。

2025.10.12

コメント(0)

-

魔法のような恋愛初期の甘酸っぱさ PRESIDENTS / SWEET MAGIC 「5-10-15-20-25-30 Years Of Love」'70

私の好きな甘茶ソウル(11) MY FAVORITE SWEET SOUL (11)【 甘茶偏差値 62 】PRESIDENTS / SWEET MAGIC 「5-10-15-20-25-30 Years Of Love」'70VAN MCCOYプロデュースによる黒人ヴォーカルグループの1970年の唯一のアルバム「5-10-15-20-25-30 Years Of Love」収録曲。プレジデンツについては、当ブログではアルバムを青春の甘酸っぱさ、ネオアコ甘茶ソウル PRESIDENTSとして、またアルバムタイトル曲を爽やかでポップな甘茶ヒット 5-10-15-20として取り上げ済みです。本曲はその彼らの代表曲5-10-15-20と同じくメンバーの自作曲。明るく元気な曲で1960年代のガールポップ風ですが、具体的には1968年のThe Tams / Be Young, Be Foolish, Be Happy辺りに近い感じ。イントロなど全編に渡って聴けるキャッチーな「SWEET MAGIC」というコーラスが特徴的で、おそらくはジャケットに映っているような若い男女の恋愛初期の魔法にかかったような甘く幸せな瞬間を歌ったもの。爽やかなコーラスを伴い溌剌とした甘めのヴォーカルが軽快なリズムに乗って多幸感に満ちた明るい世界を展開。あまりソウル色は濃くないけどポップな内容に仕上げたのはヴァンマッコイの力量って感じですかねえ。「YouTube」で聴けます。「スウィート・ソウル・ベスト10」募集中! 皆さんの好きなスウィートソウルを紹介しあい楽しもうというページです

2025.10.05

コメント(0)

-

「ウォール・オブ・サウンド・ファン・コミュニティ(Music Influenced by Phil Spector)」がスタート!

ウォール・オブ・サウンド 音壁の世界(1) 「WALL OF SOUND Fan Community (Music Influenced by Phil Spector)」がスタート! https://www.facebook.com/groups/1269991761570582↑フェイスブックで新しいグループ「WALL OF SOUND Fan Community (Music Influenced by Phil Spector)」がスタートしました!ここは、フィル・スペクターのウォール・オブ・サウンドに影響を受けた楽曲を共有し、楽しむための場所です。誰でも自由に参加、閲覧、投稿が可能で、気軽に交流できます。日本は、大滝詠一氏の影響もあって、世界的にもウォール・オブ・サウンドが盛んに作られている国です。クオリティの高い楽曲が多く存在しますが、残念ながらまだ世界的に広く知られていないのが現状です。そこで、このグループではその素晴らしい音楽を世界中のファンに紹介し、喜びを分かち合いたいと考えました。また、フェイスブックにはフィル・スペクターのファングループはありますが、彼の影響を受けたウォール・オブ・サウンドを扱うグループはこれまでありませんでした。そこで、日本だけでなく世界中からウォール・オブ・サウンドの楽曲や情報を集め、共有する場を作りました。 お気に入りの曲をシェア、情報交換や技術談義、オリジナル楽曲の紹介など ウォール・オブ・サウンドに関することはすべて歓迎です!このグループがウォール・オブ・サウンドのさらなる発展に貢献できれば幸いです。一緒にウォール・オブ・サウンドを楽しみましょう!

2025.09.28

コメント(0)

-

2000年後の未来、人類は高度に知性的な文明を築いているだろうか? CONSTANTIN VEIS / In 2000 Years From Now When We're All Still Around

ネオアコ/ギターポップ推薦曲(4) 【もうすぐランクイン】Constantin Veis / In 2000 Years From Now When We're All Still Around (2014)1985年に高評価のネオアコ名盤を発表したFantastic SomethingのCONSTANTIN VEISによる2014年のソロアルバム「The Glamorous Life Savers "Resurrected Elsewhere"」収録曲。落ち着いた静かで浮遊感のある曲調と、繊細できれいなアコースティック・ギターがキラキラと輝くサウンドは、サイモン&ガーファンクルを彷彿とさせる。淡泊な印象ながらメロディメロディが秀逸で、かなりキャッチー。中盤から徐々にリズムが刻まれるようになり、後半からはしっかりとしたドラムが入るバンド仕立てとなり、ギターの煌めきも増して、かなりネオアコらしい雰囲気に。冷ややかながらも熱い想いが伝わってくるような情緒的なサウンドが実に魅力的です。「2000年後の未来、私たちがまだここにいる時」を意味する歌詞は、悠久の時の流れを思わせ、スケールの大きさと哲学者のような思慮深さを感じさせる。歌声は内省的だけど「誰も死なない」などと歌われる未来は明るく希望に満ちた世界のようですね。個人的に2000年後の未来では、人類が宗教や迷信、占い、疑似科学といったオカルト的な束縛から完全に解き放たれ、高度に知性的で科学的な文明が花開いている世界を想像すると心が惹かれる。理性の光がすべてを照らす。この曲を聴くと、そんな未来文明を体験してみたいという気持ちになります。「YouTube」で聴けます。(ご参考)ガラス細工の精巧な輝き再び CONSTANTIN VEIS / THE GLAMOROUS LIFE SAVERS

2025.09.21

コメント(0)

-

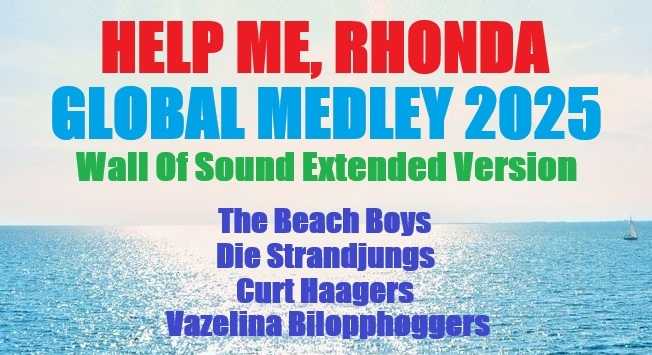

公開!ビーチボーイズのメドレーで楽しく世界一周 Beach Boys他 / Help Me, Rhonda GLOBAL MEDLEY 2025 (Wall Of Sound Extended Version)

ウォール・オブ・サウンド 音壁の世界(1) THE WORLD OF "WALL OF SOUND"(1) 【 ポップ偏差値 76 】The Beach Boys,Die Strandjungs,Curt Haagers,Vazelina Bilopphøggers / Help Me, Rhonda GLOBAL MEDLEY 2025 (Wall Of Sound Extended Version) 【Original】Compose, Arrange, Produce / Brian Wilson【GLOBAL MEDLEY 2025 (Wall Of Sound Extended Version)】Instrument, Arrange, Produce / @otokabe_master (日本)ビーチボーイズの名曲「Help Me, Rhonda」を2025年に「GLOBAL MEDLEY 2025 (Wall Of Sound Extended Version)」として作成しました。ヴォーカルだけ抽出し新たなアレンジのもとサウンドは全て新規録音されたもので、所謂二次創作にあたる非公式・未公認の楽曲です。本作は@otokabe_master氏に作って頂いた「名曲のウォール・オブ・サウンド化シリーズ」の11番目の作品となります。「YouTube」で聴けます。また、こちらでも聴くことができます。以下、ネタバレを含みますので、まずは上記リンクよりお聴き頂くことを推奨致します。オリジナルは1965年のBeach Boysの8thアルバム「The Beach Boys Today!」収録曲。底抜けに明るく楽しい雰囲気を持つ曲でメロディも実にキャッチーで1960年代のポップスを代表する名曲と言えますね。secondhandsongs.comによると71曲ものカバーが存在しますが、特にその中でも英語以外で歌われるカバーが耳慣れない言語のためかかなり妙味有る味わいの曲であることに気づきました。また、オリジナルの簡素なサウンドに少々物足りなさを感じていたこともあり、どうせなら複数言語でのメドレー形式でのウォール・オブ・サウンド版を聴いてみたいと思い@otokabe_master氏に依頼する運びとなりました。【順番】1.The Beach Boys - Help Me, Rhonda (アメリカ)2.Die Strandjungs - Hilf mir Sonja (ドイツ) (間奏)3.Curt Haagers - Help Me Rhonda (スウェーデン)4.Vazelina Bilopphøggers - Hjelp meg Ragna (ノルウェー)5.(合唱) The Beach Boys, Die Strandjungs, Curt Haagers曲の長さは5分24秒で上記の構成となっています。4か国3言語でのメドレーとなります。元は同じ曲ではありますが、キー、テンポ、コード、ほか様々な相違があり、これを違和感なくメドレーにする為に、かなり緻密な計算に基づく調整が必要だったとのこと。追加の短いフレーズの挿入などはその為に必要不可欠だったのですが、大滝詠一風なバンプなどにより面白い展開になったと感じます。何より様々な言語での歌唱が次々と入れ替わる様子は実に賑やかで楽しく感じられます。特にノルウェー語のトーテン方言でコミカルに歌うヴァゼリーナ・ビロップホッガーズのパートはとても愉快で、オリジナルの持つ楽しい雰囲気を増幅してくれたと思います。更にバックはウォール・オブ・サウンド仕様ということで、カスタネット、スレイベル、ピアノなどが華を添え、ベースやドラムがしっかりと配されることで快活で躍動感のあるものになりました。全体として明るく楽しく多幸感に満ちた曲調で、国際色豊かで華やかな雰囲気も魅力的。クリスマス・パーティなど多人数でより楽しめるものとなったのではないかと思います。 【@otokabe_master氏による解説】Zouky氏依頼による「世界の名曲音壁化シリーズ」、今回はBeach Boysの「Help Me Rhonda」との事でした。まぁ「さもあらん…」と言うチョイスでしたが、なんと7~8アーティストによるメドレーとの事。作業量等を鑑みても愕然といたしましたが、よくよく考察した結果、曲のタイム等を考えても4アーティストならば…と打診いたしました。Zouky氏からは4アーティストの選出と順番が指定されて来ました。前置きが長くなりましたが、この4組、キー(調整)も、テンポもコードも、音質も、更に言語まで違うと言う…なかなかの無理難題でした(笑)。結局はBeach Boysの平均テンポを割り出し、4組ともそれに合わせ、キーの違いは音楽的に美しくない場合にはジェットコースターの様なバンプを挟んで(大滝詠一氏の「君は天然色」で使われている手法です)強引に転調して繋ぎ合わせる、メロディーとコーラスの分離が困難だった為、それぞれのアーティストのコーラスも活かしつつ、共通で使用できるコードを付け、エコーの分離が不可能に近かったCurt Haagers(3番目に登場します)のエコーを活かし他を合わせる等、あの手この手、四苦八苦しながらの制作となりました。「最後のサビで合唱にしたい」と言うZouky氏と私の共通の希望がありました。Vazelina Bilopphøggersだけはキーが決定的に違うので、残り3組での合唱となりました。実はDie Strandjungsも「Help Me Rhonda」では無く「Hilf mir, Sonja」と歌っているのですが、まぁ聴感上それほど気にならない事と昨今のグローバリズムを考え強引に合唱して頂いています(笑)。3組の中でBeach Boysだけが半音高いのですが、そこは強引に半音下げて合唱に参加していただきました。多くのカバーが存在する名曲をこの様な形でメドレー化した事、それぞれのアーティストに対するリスペクトとしてお許しいただければ幸いです。「YOU TUBE」で聴けます。明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器瑞々しさボーナス(音壁&二次創作)ポップ偏差値合計108767101081076(ご参考)オリジナル・バージョンへのリンクThe Beach Boys - Help Me, RhondaDie Strandjungs - Hilf mir SonjaCurt Haagers - Help Me RhondaVazelina Bilopphøggers - Hjelp meg Ragna@otokabe_master氏による「名曲のウォール・オブ・サウンド化シリーズ」は現在7曲を公開中です。他にも音源の公開を予定していますので、どうぞお楽しみに。

2025.09.10

コメント(0)

-

華麗でダイナミックなストリングスが秀逸な再録版 Franck Pourcel et son grand orchestre / Chariot (I Will Follow Him) '71

洋楽スーパーポップの世界(6) 【もうすぐランクイン】Franck Pourcel et son grand orchestre / Chariot (I Will Follow Him) '71フランク・プゥルセルによるI Will Follow Himのインスト版で1971年のアルバム「Made In France」収録のバージョン。1963年のリトル・ペギー・マーチのヒットで有名ですが、オリジナルはFranck Pourcel et son grand orchestreによる1961年のインスト曲です。当ブログでは、BOBBY VINTONのバージョンを取り上げ済みです。ペギー版は秀逸なメロディに瑞々しい女性コーラスの映える元気なガールポップですが、1961年のインスト版は、初出ということで可もなく不可もなくといった出来。再録されたこの1971年版はそちらとはだいぶ内容が異なり、ベースやギターを中心としたバンド・サウンドを基盤にストリングスが映える内容。情感豊かな主旋律を奏でる前半のエレキギターの音色もなかなかいい味を出しているが、サビメロ部分を華麗に演奏するストリングスが極めて秀逸で絶品。激しくキャッチーなラインを持つサビだけど、エレキインストのような簡素なサウンドから一転してダイナミックかつ優雅に演奏される内容は実にスリリングですね。単なるオールディーズのカラオケ版ぐらいの気持ちで臨むと痛い目にあいますヨ。後半はストリングス中心の構成で、素晴らしいメロディが聴き応えのある上質なオーケストラで演奏され実に優雅な気分にさせてくれます。流石再録しただけのことはありますね。(なお、いろいろ調べてみたのですが、このバージョンの初出が完全には特定出来ませんでしたので暫定的に1971年の本アルバム収録を初出としました。1961年のバージョンとは大きく異なりますのでご注意ください。)「YouTube」で聴けます。緊迫感の増幅が半端ない BOBBY VINTON / I WILL FOLLOW YOU '70

2025.09.07

コメント(0)

-

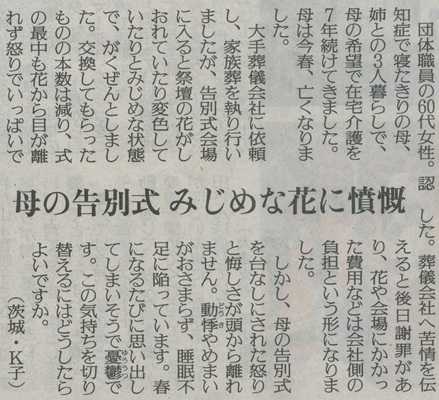

28.勝手にロックな人生相談 第1回「母の告別式 みじめな花に憤慨」

「ザ・ポップ宣言(仮題)岩谷宏」 28.勝手にロックな人生相談 第1回「母の告別式 みじめな花に憤慨」(読売新聞 人生案内より)(告別式:主に日本において亡くなった人を偲び、最後の別れを告げるために行われる儀式のこと。)故人を偲ぶ気持ちは大事だけど、そのことが主たる目的である告別式において、「みじめな花のために台無しにされた」というのは告別式の本質から完全に外れた、単なる見映えに拘った実に下らない考え方だ。花がみじめだったから式に集中できず、結果として満足に偲ぶことが出来なかったと故人が知ったらどんな気持ちになるだろうか?故人を偲ぶ気持ちが大きければ、花などという些細なものに気持ちが向くこともなかったのでは?結局この相談者の故人を偲ぶ気持ちはその程度のものだったということだろう。ロックの精神というのは、古臭い社会的慣習やそれに沿った形式ばったものを否定する側面が大きい。それは、こうした物事の本質を見失い外面や世間体を過度に気にする嫌な面が垣間見えるからだろう。(だから私は告別式の類が嫌いで、当たり前だが出席することはない。)ロックバンド、ユニコーンの奥田民生はカレーのシミのついた服でテレビ出演したという。これは、見映えではなく自分たちの曲(本質)だけを聴いて欲しいという気持ちの現れだったのだろう。そうした観点からすると、この相談者は実に非ロック的だ。また「台無しにされた」と感じ現在もそれを引きずっているのなら、「台無しにされた」と感じた者たちだけで、再度告別式をやればいいだけのこと。告別式なんてものは、法律で定められたものではないのだから、自分が納得するようにやればよい。気に入らなければ何度でもやり直せばよい。極端な話、今すぐその場で自分一人でやればよい。遺体?親族?花?会場?そんなもの一切なくてヨシ。葬儀会社にお金を払って行う告別式だけが「正式」と思っているのなら、それはあまりにも古臭い社会通念や慣習に洗脳され思考停止した者のなれの果てと言わざるを得ない。

2025.08.31

コメント(0)

-

甘酸っぱい魅力に満ちたスミス家の絆 Smith Connection / (I've Been A Winner, I've Been A Loser) I've Been In Love LP「Under My Wings」'72

私の好きな甘茶ソウル(11) MY FAVORITE SWEET SOUL (11)【 甘茶偏差値 64 】Smith Connection / (I've Been A Winner, I've Been A Loser) I've Been In Love LP「Under My Wings」'72 三人兄弟グループ「スミス家の絆」が残した1972年の唯一のアルバム「Under My Wings」収録曲。当ブログでも、既にYOU AIN'T LIVIN' UNLESS YOU'RE LOVIN'、THE DAY YOU LEAVE そして、前身グループのSMITH BROTHERS / LET ME TAKE CARE OF YOUR HEART、SMITH BROTHERS / CHECK ME OUT と4曲を取り上げていますが、短い活動期間であったにもかかわらず、こうした質の高い多くの歴史的名曲を残した彼らの才能と甘茶センスには心底感服致します。本曲はR&Bチャートで小ヒットしたようで、分かり易くキャッチーなメロディが特徴的。キラキラしたグロッケンや華やかで上品なストリングスと共に曲を大いに盛り上げているのが爽やかで甘酸っぱい魅力に満ちたファルセット・コーラス。タイトルを歌うサビこそリードと被って目立たないけれど、それ以外の箇所ではリード以上に際立った存在感を示している。サビがキャッチー過ぎて飽きやすい嫌いがあるけど、コーラスに注目すると また違った魅力に気づかされるかも。「YouTube」で聴けます。「スウィート・ソウル・ベスト10」募集中! 皆さんの好きなスウィートソウルを紹介しあい楽しもうというページです

2025.08.24

コメント(0)

-

Groove-Diggersが再発した上品で軽めのソウル LIL' ALBERT / Movin' in 「Movin' in」'76

フリーソウルコンピ未収録推薦曲(4) 【 ポップ偏差値 62 】LIL' ALBERT / Movin' in 「Movin' in」'76ハワイで活躍したソウル歌手リル・アルバートの唯一のアルバム収録のタイトル曲。P-VineのGroove-Diggersで再発されてます。曲はゆったりとした落ち着いた雰囲気の和めるソウル。メロディはセミスウィートぐらいの甘さ加減で軽めのリズムとうまくマッチ。上品なストリングスや爽やかなコーラスをバックに時折ファルセットを交えるリードの情感豊かな歌唱がいい感じ。特に後半転調し高らかに歌い上げるパートの高揚感は感動的で素晴らしい。濃過ぎずに軽めの内容からもフリーソウルファンに歓迎されそうな内容です。なお、同じハワイの男女デュオTeddy & Nanciによるカバーもあります。(おそらく同じトラック)「YouTube」で聴けます。Teddy & Nanci / I'm Movin' In(32:34からの曲)

2025.08.17

コメント(0)

-

公開 いきなり全開な音壁リミックス! The Rubettes / Sugar Baby Love (2023 Wall Of Sound Extended Remix)【 World Premiere! 】

ウォール・オブ・サウンド 音壁の世界(1) THE WORLD OF "WALL OF SOUND"(1) 【 ポップ偏差値 79 】The Rubettes / Sugar Baby Love (2023 Wall Of Sound Extended Remix)世界初公開! World premiere!【Original】Composer / Bickerton-Waddington, Arranger / Gerry Shury, Producer / Wayne Bickerton 【2023 Wall Of Sound Extended Remix】 Vocal, Instrument / The Rubettes Instrument, Arrange, Produce / @otokabe_master今回は4分21秒のバージョンの公開となります。名曲「Sugar Baby Love」を2023年に新たにウォール・オブ・サウンド・エクステンデット・リミックスとして作成しました。ベースやドラムなど一部楽器の音を削り、幾つかの楽器を新たに足したもので、所謂二次創作にあたる非公式・未公認の楽曲です。本作は@otokabe_master氏に作って頂いた「ウォール・オブ・サウンド・シリーズ」の7番目の作品となります。「YOU TUBE」で聴けます。(なお、説明欄では@otokabe_master氏に寄稿頂いた解説を読むことが出来ます。)また、こちらでも聴くことができます。以下、ネタバレを含みますので、まずは上記リンクよりお聴き頂くことを推奨致します。オリジナルは1974年のイギリスのバンド、ルベッツのヒット曲。日本でもたびたびCMで使われる大人気曲ですね。明るく元気一杯で高揚感があって、将に当ブログで取り上げるに相応しいスーパーポップな内容。ファルセット遠吠えにワッシュワリワリ(Bop-Show-Waddy-Waddy)コーラスの爽快感はCMソングにうってつけです。ただでさえポップス史に燦然と輝く超凄ポップな曲ですが、@otokabe_master氏にウォール・オブ・サウンド(音壁)化して頂いたら一体どこまでポップになるのだろう?と期待に胸が膨らんでの音壁化です。ただし残念ながらここまでの全6作品と異なり、今回はヴォーカル、コーラス部分を分離・抽出することが出来ませんでした。低音部分(ベースとドラムス)は分離できたので、低音域では完全新規録音でやりたいことが実現出来たのですが、中音から高音域に関しましては、オリジナルの演奏はそのままに、新たに幾つかの楽器を足す形での音壁化となりました。将来的に更なる技術の進歩により完全な抽出が可能となり、全て新録での100%理想の音壁化が出来る日が来ることを待ちたいところです。オリジナル自体グロッケンやピアノなど音壁的側面のある曲でしたが、本バージョンでは、更に高音部において鈴やカスタネットなどを大幅に導入してあります。また、低音部はドラムの4つ打ちを8ビートへ変更することにより、カスタネットが際立つように工夫し、更にティンパニを加え迫力ある重低音が楽しめる内容へ。全体として新たに数多くの楽器が加わることによりこの曲の持ち味である爽やかで透明なヴォーカル&コーラスワークが聴こえにくくなった嫌いはありますが(そこを楽しみたい方は是非オリジナルで!)厚みと奥行のあるウォール・オブ・サウンドにより、オリジナルを更なるポップの極みへと昇華させられたのではないかと思います。また、オリジナルではおそらくはラジオでのオンエアを意識してのことだと思いますが、終盤のナレーション後は山場のファルセット遠吠えフレーズが完走されることなく約20秒ほどでフェイドアウトしてしまいます。かなり消化不良な内容でしたので、本バージョンではファルセットフレーズをループさせ、この曲最大の聴きどころをしっかりと堪能できる仕様と致しました。更にこの終盤部分では、カスタネットの激しい連打が大爆発、これでも食らえ!とばかりに盛り上げるアレンジを追加するなど音の洪水状態。爽やかなファルセット&ワリワリコーラスと共に永遠に聴き続けていたい・・・と思うのはきっと私だけではないはず。なお、既に本曲の音壁版はSugar Baby Love (2023 Wall Of Sound Extended Version)として5分4秒のバージョンを公開済みですが、今回は4分21秒のバージョンの公開となります。前バージョンとの大きな違いはイントロからいきなりティンパニが重く響くこと、そして最初のハイトーンコーラスからいきなりカスタネットの連打が激しく鳴り渡るところです。前バージョンでは後半に一気に爆発といった趣きでしたが、本バージョンでは冒頭からテンション全開という感じですね。実はこちらのバージョンが最初に作成されたものでした。どちらも甲乙付け難い魅力があると思うのですがいかがでしょうか。是非フルヴォリュームでご堪能ください。明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器瑞々しさボーナス(音壁&二次創作)ポップ偏差値合計101010878108879

2025.08.10

コメント(0)

-

一曲完全燃焼のディープバラード PIC & BILL / ALL I WANT IS YOU 「Thirty Minutes Of Soul」'67

私の好きなディープソウル2 MY FAVORITE DEEP SOUL 【 ディープ偏差値 67 】PIC & BILL / ALL I WANT IS YOU 「Thirty Minutes Of Soul」'67 ノースカロライナ州出身のボーカル・デュオの1967年のアルバム「Thirty Minutes Of Soul」収録のディープバラード。デュオ名はCharles Pickens(PIC)とBilly Mills(BILL)の二人の愛称から命名した感じでしょうか。録音はテキサスで大らかでゆったりとした雰囲気は如何にも南部という雰囲気。ホーンの奏でる平和で温かみのある音色がいい味出してますね。そして何と言ってもツインリードのうちの高音担当(PICらしい)の異様にテンションの高い泣きの入った歌いっぷりが素晴らしい。終始高音で歌う情熱的で力のこもった「一曲完全燃焼」のアストロ球団的魂で展開されるパートは心に強く響きます。そして二人でハモって歌う途中転調するパートはメロディの出来も良く、決して一本調子に感じさせません。個人的に実に好みの声質・唱法でありますが、デュオによるディープソウルの最高傑作とも感じます。彼らは1975年に一度解散しましたが後に再結成しこの曲も再録音されました。「YouTube」で聴けます。1990年バージョン

2025.08.03

コメント(0)

-

フィルズ・フィル (PHIL'S FILL) ウォール・オブ・サウンドの革新的技法

ウォール・オブ・サウンド 音壁の世界(1) フィルズ・フィル (PHIL'S FILL) ウォール・オブ・サウンドの革新的技法 PHIL'S FILL: The Revolutionary Technique of the Wall of Sound フィル・スペクターがプロデュースしたロネッツの1964年のI Wonderは、ウォール・オブ・サウンド創成期の傑作です。とりわけ1分32秒~1分42秒の部分に現れる演奏構造は、ポップスにおける重要な技法のひとつといえるでしょう。この箇所では、ドラムに合わせてピアノ・ギター・ベース・ホーンなどが完全に同じタイミングで「ダン、ダン、ダン、ダッタ、ダンダンダン」とスタッカート連打を4度繰り返し強烈なアンサンブル・ブレイクを生み出します。爆発的連打を伴うこの演奏は、華麗かつ重厚なウォール・オブ・サウンドに更なる快活さと躍動感を与え、緊張感を生み出しながら楽曲の流れに勢いとドラマを持たせる構造的なアクセントとなっています。創造性が高く、独自性の際立ったこの技法の効果は絶大であり、ポップス史における重要な発明と断言して差し支えないでしょう。この技法は後年、繰り返し引用されており、主に下記の23曲などで同種の演出が確認されています。にもかかわらず、長らく確立した名称が存在しませんでした。また、1981年に大滝詠一氏により効果的に使われて以来、ほぼ日本でのみ使われてきたことを考慮すると、大滝氏の功績が絶大であることは明白です。本来なら偉大な先駆者である大滝氏に是非この技法について命名頂きたかったのですが、惜しくも故人となられてしまいました。そこで今回、この技法を最多の5曲において使用されているウォール・オブ・サウンドの大家である岩崎元是氏に依頼したところ『フィルズ・フィル(PHIL'S FILL)』との名称をご提案いただきました。これは「フィル・スペクター」が生み出した「フィル=音楽の隙間を埋める装飾フレーズ」という意味の技法に由来するものであり、 偉大なる創始者へのリスペクトと、音楽技術的・理論的意味を兼ね備えた極めて適切な命名だと思います。この優れた技法が、名称とともに末永く受け継がれ、更なるウォール・オブ・サウンドの繁栄に繋がるものとなれば、これ以上の喜びはありません。【フィルズ・フィルの使われている楽曲の例】 (カバーソングを除く)01 The Ronettes / I Wonder Arranger:Jack Nitzsche Producer:Phil Spector 1964 02 Ike & Tina Turner / Save The Last Dance For Me Arr:Perry Botkin Jr. Prod:Phil Spector 196603 大滝詠一 / 恋するカレン 作曲:大瀧詠一 編曲:多羅尾伴内 1981 04 佐野元春 / SOMEDAY 作曲編曲:佐野元春 198105 松田聖子 / 風たちぬ 作曲:大瀧詠一 編曲:多羅尾伴内 1981 06 森進一 / 冬のリヴィエラ 作曲:大瀧詠一 編曲:前田憲男 198207 大滝詠一 / ペパーミント・ブルー 作曲編曲:大瀧詠一 198408 竹内まりや / もう一度 作曲:竹内まりや 編曲:山下達郎 198409 成清加奈子 / ハートのピアス 作曲編曲:井上大輔 198410 レインボーシスターズ / 悲しきウェザーガール 作曲編曲:木森敏之 198411 小林旭 / 熱き心に 作曲編曲:大瀧詠一 198512 ERI / 恋はドーナツショップで 作曲:木戸やすひろ 編曲:新川博 198613 森末慎二 / BECAUSE I LOVE YOU 作曲編曲:岩崎元是 199114 細川たかし / 応援歌、いきます 作曲編曲:岩崎元是 1991 15 薬師丸ひろ子 / 夕暮れを止めて 作曲:楠瀬誠志郎 編曲:清水信之 199116 三石琴乃 / MY DOLPHIN BOY 作曲編曲:岩崎元是 199417 大滝詠一 / 幸せな結末 作曲:大瀧詠一 編曲:井上鑑 199718 金月真美 / 愛の国 作曲:木戸やすひろ 編曲:新川博 199719 キンモクセイ / 七色の風 作曲:伊藤俊吾 編曲:キンモクセイ&佐橋佳幸 200220 岩崎元是 / 君は夏色の風 作曲編曲:岩崎元是 200821 原めぐみ / トビラ~EVERLASTING LOVE~ 作曲:渡辺博之 編曲:土屋剛 200922 原めぐみ / トキメキ 作曲:星直哉 編曲:土屋剛 2013 23 MACHICO / 勇気のつばさ 作曲:池毅 編曲:岩崎元是 2016(追加分 )24 斎藤和義 /歩いて帰ろう 作曲:斉藤和義 編曲:斉藤和義/松尾一彦 199425 日向坂46 / もうこんなに好きになれない 作曲:なかざわけんじ 編曲:田中昇吾 202226 Irma Thomas / Long After Tonight Is All Over 1964 1964年10月のJimmy Radcliffe版のカバー。

2025.07.27

コメント(4)

-

湯村輝彦さん好みのゲイ甘茶 ROMANCE / OH YOU'RE SO TIGHT (North Coast N.C.P.20003)'88

【 TERRY'S 選外 】 ROMANCE / OH YOU'RE SO TIGHT (North Coast N.C.P.20003)'88 甘茶ソウル百科事典の世界(2) 【 未掲載の甘茶ソウル 】【 TERRY'S SELLECT編 】テリー・ジョンスンこと湯村輝彦さんの選曲は少々変態的で、#007のC# SHARPや#060のREFLECTIONS OF TIME FEATURING PADROなどおかま(ゲイ)歌手の選曲が特徴的。前者は甘茶としても優れているけど後者は単なる面白ネタという感じですね。ここで取り上げるROMANCEもやや後者に近い内容だけど、如何にもテリーさんが好みそうな甘茶ということでご紹介。ROMANCEはシングル2枚のみ発表しているマイナー歌手で、本曲のタイトルは「君はとてもセクシーでたまらない」という意味。甘いバラードを語り入りのファルセットで時折喘ぎ声を交えながら歌います。そしてあたかも性的に快感を得て自身が感じてしまって悶えるような発声をしていることからもゲイの受け側としての官能ソングと言えそうです。出来は甘茶ソウルとして優れているという程ではないけど、甘茶ソウル百科事典発行前にテリーさんがこの曲を知ってたら必ずやTERRY'S SELLECT 100選に入っていたであろう内容と思われます。「YouTube」で聴けます。

2025.07.20

コメント(0)

-

土埃にまみれた悲しみのロックステディ Ethiopians / Sad News '71

STRICTLY ROCKERS 2(REGGAE) 58.Ethiopians / Sad News '711980年にスタジオワンから名盤「Everything Crash」を発表するEthiopianの前身グループ(複数形)の1971年発表のシングル曲。「Trojan Lovers Box Set」にも収録されています。1966年の活動開始以降スカやロックステディのグループとして活動してきていよいよレゲエ時代到来か?という頃の作品ですね。そんな訳でロックステディの中にもレゲエの息吹を感じさせるサウンドですが構成される音は最小限にとどめられ、かなり素朴で家内制手工業的雰囲気です。「悲しいニュース」というタイトル通り悲壮感たっぷりなメロディと相まって土埃にまみれたかのような純朴な雰囲気はなかなかの味わい。力の抜けた悲しげなリードは優しく丁寧に甘いメロディを歌い込み、それをサポートする温かみのあるコーラスもいい感じ。スタジオワン製の簡素なサウンドが、それゆえに曲の哀愁を一層際立たせていると言えるでしょう。かなり地味で淡泊な内容だけどメンバーの自作のメロディラインの出来は秀逸で、流石は後に 「WHEN WILL BE THE END」という大名曲を生み出しただけのことはありますね。「YOU TUBE」で聴けます。

2025.07.13

コメント(2)

-

ジョージカーが残したノーザンダンサーの傑作 High Keys / Living A Lie (VERVE VK-10423)'66

私の好きなノーザン・ソウル(ノーザン・ダンサー) 2 【 ノーザン偏差値 64 】High Keys / Living A Lie (VERVE VK-10423)'661960年代に数枚のシングルを残したヴォーカルグループによる66年のノーザンダンサー。プロデュースは後にスウィートソウルの帝王にまで昇り詰めるGEORGE KERRです。ギターが入らず代わりに軽やかなヴァイブが鳴り響くという小粋なサウンドが特徴的。同じ66年のRichard Temple / That Beatin' Rhythmもヴァイブ中心のサウンドだったけど、この頃の流行の形態だったんですかねえ。派手さはないけど小気味よいテンポが心地よく、時折明るいブラスが盛り上げたりと雰囲気は華やか。リードは節操なく自由奔放に歌いまくる感じだけど、厚いコーラスがガッチリとサポートしており全体をリードしている。適度なスピード感と黒いグルーヴでフロアで踊るにはもってこいですね。スウィートのみでなくダンサーでもこんな素晴らしい仕事をしていたジョージカーの多才ぶりに改めて感心させられました。「YouTube」で聴けます。明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器快活さボーナス(ヴァイブ)ノーザン偏差値合計87877778564

2025.07.06

コメント(0)

-

マージービート風味の埋もれたギターポップ Cheepskates / Someday 「It Wings Above」'88

ネオアコ/ギターポップ推薦曲(4) 【 もうすぐランクイン 】Cheepskates / Someday 「It Wings Above」'881980年代に活躍したニューヨークのパワーポップバンドの1988年の4THアルバム「It Wings Above」収録曲。本曲を作ったメンバーのShane Faubertは後にソロ活動を行い、当ブログでも隠れたネオアコ名曲 SHANE FAUBERT / I'LL BE WAITINGとして取り上げ済みです。バンドもソロも日本ではほとんど話題にのぼることもなく、実際に「YOU TUBE」での再生数も微々たるものなんだけど、かなり良質なギターポップを作り上げていると感じます。本曲は明るく爽やかなギターポップ。ヴォーカルの熱量は控えめで全体的に派手さや華やかさという点では物足りない。そして「I'LL BE WAITING」ほどの甘酸っぱさは無いけれど良質で芳醇なメロディは同じく高水準ですね。ヨーロッパの同時期のネオアコというよりもむしろ1960年代のマージービートを感じさせる雰囲気かも。ストレートなサウンドだけど、途中からグロッケンっぽい音が入ったりするところなどは好印象。Shane Faubertのソロ曲ともどももっと、ネオアコ好きな方に注目して欲しいバンドかと思います。因みにCheepskatesというバンド名は「ケチな人」を意味するcheapskateをもじったもののようです。「YOU TUBE」で聴けます。

2025.06.29

コメント(0)

-

音楽グルメに贈る厳選スウィートソウル・ベスト30

音楽グルメという流儀 甘茶ソウル百科事典の世界(6) 【 音楽グルメに贈る厳選スウィートソウル・ベスト30 】スウィートソウルの素晴らしさを同好の士と分かち合いたい、自分の知らない至極の甘茶ソウルをもっと知りたいという目的で当ブログを開始して20年が経過しました。日本には古くから熱心なソウルファンが沢山いて、そうした先人の努力の甲斐あって幸運にも私のような若輩者でも至極の名曲と数多く出会うことが出来ました。特に甘茶ソウル百科事典を発行した湯村輝彦(テリージョンスン)氏、サンデーソングブックで多くのスウィートソウルを紹介してきた山下達郎氏の貢献は顕著だったと思います。既に全盛期から50年が経過したスウィートソウルは散々掘り尽くされたうえ、もはや途絶えてしまった音楽ということで、これ以上新たな発見や発掘が見込めない音楽と言えそうですね。スウィートソウルと言っても、誰でも知ってるポピュラーヒット的なものから、全くヒットはしなかったけどマニアには非常に評価が高いものまで様々です。ここでは大衆受けを狙わず黒人の持つスウィート感覚を過剰なまでに強調し、甘さの極限を極めた将に音楽グルメな方々向けの至極の名曲を厳選してお届けしたいと思います。1.SOFT TOUCH / IS THIS THE WAY TO TREAT A GUY (SHOUT 259)'732.REFLECTION / JUST REALIZED (WAND 11237)3.TOMORROW'S PROMISE / HE DON'T LOVE YOU LIKE I DO (CAPITOL 3566)'734.GASLIGHT / I'M GONNA GET YOU (GRAND JUNCTION 1100)5.JAMES PERRY / LOTTERY OF LOVE 12"(ULTRA-SONG 1000)6.BLACK SATIN FEATURING FRED PARRIS / ALL OVER NOW LP(BUADAN 5654)'767.SOUL GENERATION / IN YOUR WAY LP(EBONY SOUND 2000)'728.NATURAL EXPERIENCE / HIDE AND SEEK (PT.1) (SOUND WAVE 4552)'779.SKIP MAHOANEY & THE CASUALS / WHEREVER YOU GO (A-BET 9465)'7610.WILLIAM HART / FOLLOW EVERY DREAM (LORIMAR 8007)'7911.KAIYA / KAGO (NORTHERN 463002)'8712.EDDIE HOLMAN / YOU'RE MY LADY (RIGHT OR WRONG) (SILVER BLUE 807)'7313.FANTASTICS / THE BEST OF STRANGERS NOW (BELL 279)'7214.GASLIGHT / DRIFTING AWAY (GRAND JUNCTION 1002)15.FIESTA / ONE MORE CHANCE LP(ARISTA 4196)'7816.REFLECTIONS / I'M GONNA LET YOU GO THIS TIME (RCA 11408)17.JONESES / MERRY GO ROUND LP(EPIC 34898)'7718.CHOSEN FEW / YOU MEAN EVERYTHING TO ME (POLYDOR 2058 661)'7519.DELFONICS / I GAVE TO YOU LP(PHILLY GROOVE 1153)'7120.DR. YORK / PLEASE STAY CD「1990」(CECC 00232)'9121.SPECIAL DELIVERY / OH LET ME KNOW IT (PT.1) (SHIELD 6307)'7722.TRUMAINS / MR. MAGIC MAN (RCA 11117)23.WESTMORELAND CO. FEATURING MARCUS KELLY / TOGETHER WE STAND (VANNASA 5124)24.CONTINENTAL FOUR / LOVING YOU (MASTER FIVE 3501)'7525.GEORGE KERR / ALL THE WAY (TOD-ANT 101)26.SPOONBREAD / HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART (STANG 5043)27.GOD'S GIFT TO WOMEN / IF THIS IS REALITY (I WANT FANTASY) (A-I 4001)28.SMITH CONNECTION / YOU AIN'T LIVIN' UNLESS YOU'RE LOVIN' LP(MUSIC MERCHANT 105)'7229.DYNAMIC FIVE / LOVER'S LULLABYE (UA 1096)'7730.MARVA KING / ISLE OF CASTAWAYS LP(PLANET P-16)'81なお、各曲に対する個人的感想は全て下記のページに掲載してありますのでよかったらご参照下さい。私の好きな甘茶ソウル(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2025.06.22

コメント(0)

-

黄金旋律を極上の男女ハーモニーで Ray Conniff / YOUNG LOVE 「Harmony」'73

洋楽スーパーポップの世界(4) 山下達郎SSB 未オンエア オールディーズ 【 ポップ偏差値 63 】Ray Conniff / YOUNG LOVE 「Harmony」'73Sonny Jamesの1956年のヒットで有名なオールディーズをレイコニフがカバーしたバージョンで1973年のアルバム「Harmony」収録曲。(1961年のバージョンとは別) レイコニフは女性12人、男性13人もの大編成な男女混声コーラスグループであるRay Conniff And The Singersのバンドマスター(指揮者)。主に1960年代から1980年代にかけてソロ名義、シンガーズ名義合わせて100枚以上ものアルバムをリリースしています。本バージョンは以前Lesley Goreのカバー時に紹介しましたが、そのあまりの素晴らしさから単独で取り上げることに致しました。この曲はオリジナルの出来はいまひとつだけど、抑揚の少ない低めのラインから高揚感のある高めのラインへ展開する様など情感豊かなメロディが素晴らしくまさに黄金旋律と呼びたくなるものです。男性コーラスを伴う温かみのあるソニージェームス版、女性ならではの線の細さが儚い雰囲気を醸し出すレスリーゴーア版とどちらも素晴らしいですが、大編成な男女混声コーラスで展開されるレイコニフ版も実に魅力的な内容。男性コーラス陣、女性コーラス陣が複合的に絡み合い、それぞれの声質を活かした清らかに澄み渡った奥行のある美しい世界を展開。特に女性コーラスが主導する2番のヴァースは、その意外な展開に思わずハッとさせられますが、上品で清楚な歌声が黄金旋律を更に輝かしく魅力的に際立たせます。更に終盤に「ダッタラッタラッタラッタ♪」と入るスキャットも切なさを増幅させる極上パート。レイコニフはジャンル的にはイージーリスニングといった感じでポップス界隈では残念ながらかなり軽視されていますが、「ソロでこそ魅力が発揮される曲があれば、一方で大編成な男女混声コーラスであればこそ一層輝きを増す曲もある」ということで、その代表的グループの最高のサンプルを偏見なしで堪能頂きたい。「YOU TUBE」で聴けます。男女混声コーラスの魅力 レイコニフを聴こうよ Ray Conniff / ANOTHER SOMEBODY DONE SOMEBODY WRONG SONG '75儚く切ない女性版名カバー LESLEY GORE / YOUNG LOVE '65

2025.06.15

コメント(0)

-

27.書評:デヴィッド・ボウイ 変容の思索者 (岩谷宏によるDAVID BOWIE論) / 高柳俊彦

「ザ・ポップ宣言(仮題)岩谷宏」 27.書評:デヴィッド・ボウイ 変容の思索者 (岩谷宏によるDAVID BOWIE論) / 高柳俊彦タイトルこそボウイ単体になっているけど、これは岩谷宏によるボウイ論と言ってよい内容。基本的にロッキングオン誌の創刊号の頃から同誌に掲載されたボウイに関する岩谷宏による意訳や解釈、ライナーノーツ掲載の訳詞やボウイ論が掲載されている。また、ボウイ以外にもロッキングオン誌の1972年から1983年までの目立った記事、岩谷宏のロック評論などが紹介されており、古いバックナンバーを入手しない限り今では全く読むことが出来ない岩谷宏の貴重なロック評論集と言うことも出来る。著者にはその労力に感謝したい。全体の6割が岩谷宏によるボウイ論、1割がボウイの活動紹介、1割が岩谷宏のロック論、1割がロッキングオン誌の内容紹介。残りが著者のボウイ論といった感じ。従って私がこの本にタイトルをつけるのなら『岩谷宏によるデヴィッド・ボウイ論』ということになる。こうして読み返すとロッキングオンの理論的指導者と称された岩谷宏のボウイ論は、将に初期ロッキングオンの代表的コンテンツだったと分かるけど、逆に言えばボウイのロック的メッセージの消滅と共に岩谷宏も同誌を去り、1970年代を中心に盛り上がったロック精神というものも冷めていったのではないかという印象を受ける。ボウイの名曲の数々は私も今でも愛聴しているけど、SNSやネットでいつでも容易に同志と繋がれる現代において「君は一人じゃない」を始めとしたボウイのメッセージの幾つかは時代にそぐわなくなったと思う。然しながらボウイのメッセージや岩谷宏のボウイ論との整合性をとるためだろうか、本書での著者は孤立感を訴えたり、ひたすら現代社会への絶望を嘆き続ける。ボウイ全盛時より半世紀も経過、社会が発展し、人々の意識も向上。SNSやネットの利便性を享受し、社会への不満が無い私は読んでいて「毒にあてられた」気分になった。ご参考まで。

2025.06.08

コメント(0)

-

「ぱっぱらっぱらっ」な電波ポップ ナナヲアカリ / 明日の私に幸あれ '25 作曲編曲/玉屋2060%(Wienners)「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います」 ED

電波ポップの世界(3)【 ポップ偏差値 60 】ナナヲアカリ / 明日の私に幸あれ '25 作曲編曲/玉屋2060%(Wienners)「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います」 ED TVアニメ「ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います」のEDテーマ。歌うはニコニコ動画を中心に活動してきた女性ポップ歌手ナナヲアカリで明るく元気な電波ポップ。アニメの世界観に合わせて作られた楽曲のようで「あした思いっきり休みたいから今日頑張る!!」をコンセプトに作られている前向きで肯定感を感じさせるもの。イントロやエンディングの異様にテンションの高い「ぱっぱらっぱっぱらっぱらっ」という語感重視の歌詞が電波色が強く実にキャッチー。更に「ヘイ!」という合いの手も入る電波ソング的王道展開が嬉しいんだけど、ここは折角なのでアニメの可愛い女の子たちの複数コーラスでもっと派手に決めて欲しかったところ。Bメロの早口な展開のメロディの出来も秀逸で、その後の「やっ!」という力んだ掛け声もソウルフルかつ可愛らしく実に素晴らしい演出。サビメロもキャチーで魅力的ですね。ただ中盤に入るラップ的部分、静的なセリフ部分などスムーズさに欠ける展開は折角の勢いが削がれているので惜しい。「YOU TUBE」で聴けます。アニメのエンディング映像も楽しいね。明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器瑞々しさボーナス(電波要素)ポップ偏差値合計88776768360

2025.06.01

コメント(0)

-

現代的で洗練されたサンバ・インスト Oscar Castro-Neves / Sugarloaf Skyride 「Brazilian Scandals」'87

フリーソウルコンピ未収録推薦曲(4) 【 ポップ偏差値 62 】Oscar Castro-Neves / Sugarloaf Skyride 「Brazilian Scandals」'87 1960年代から活躍するブラジルのジャズ系ギタリスト、作曲家のオスカー・カストロ=ネヴェスの1987年のアルバム「Brazilian Scandals」収録のインスト曲。彼はボサノバの先駆者とも言われ、アントニオ・カルロス・ジョビンやセルジオ・メンデスのアルバムに参加するなどブラジルのおいてはかなりのビッグネームの模様。曲は明るくテンポのある現代風サンバ。小刻みに演奏されるパーカッションやドラムのタイトで快活な響きが心地よく、明るく爽やかで高揚感のあるスキャットも華を添えている。全体のメロディもキャッチーで、ヴォーカルが無い分、躍動感溢れる各楽器の魅力的な音色がダイレクトに伝わってきて、大音量で聴くとかなり心地よい。全体的に洗練された雰囲気もありフリーソウルファンにも受けそうですね。オスカーはこの時点で47歳と高齢ながら、これだけ快活で瑞々しいサウンドを作りだしたのですから驚きです。因みにリオデジャネイロのシュガーローフ山のケーブルカーの楽しく爽快な空の旅(スカイライド)をイメージした可能性が高そうです。楽しくワクワクする観光に適したインスト・サンバの傑作とも言えるでしょう。「YOU TUBE」で聴けます。明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器瑞々しさボーナス(爽快感)ポップ偏差値合計77878777462

2025.05.25

コメント(0)

-

言わせておけば?キムは誰よりも力強く絶唱した Kim Tolliver / Let Them Talk (Rojac 129)'69

私の好きなディープソウル2 MY FAVORITE DEEP SOUL 【 ディープ偏差値 67 】Kim Tolliver / Let Them Talk (Rojac 129)'69オハイオ出身の黒人女性歌手によるディープソウルなカバーソング。オリジナルは1959年のLulu Reedで「Idle Gossip」という曲名で録音されています。secondhandsongsによると合計46曲ものカバーが存在します。Mitty Collier、Bunny Sigler、Bobby Patterson、OTIS REDDINGによるアレンジのBilly Young、James Brown、コーラス付きのBaby Washington、Z.Z. Hill、Leon Haywood、大部崩して歌うGwen McCraeなど。黒人ソウル歌手によるカバーが大部多い感じですね。変わったところでは、スウェーデンの女性歌手Sylvia Vrethammarによるスウェーデン語カバーも。曲は恋愛における周囲の噂や批判を気にせず、愛を貫くことの大切さを歌ったもので、ゆったりとしたテンポに情感豊かなメロディが特徴的。特にタイトルのフレーズ「Let Them Talk」部分のメロディがキャッチーで印象的です。オリジナルに忠実な静かめのカバーが多いのですが、このKim Tolliver版は出だしこそ静かだけど徐々に感情が昂ぶり、ディープに歌い込み緊迫感が増していきます。そして女性歌手ながら誰よりも激しいシャウトを複数回聴かせてくれるのですが、これが実に見事に決まってます。ディープソウルはこうでなくっちゃね。静と動のコントラストが見事な絶品カバーと言えるでしょう。「YOU TUBE」で聴けます。Bunny Sigler / Let Them TalkBobby Patterson and The Mustangs / Let Them TalkBilly Young / Let Them Talk(OTIS REDDINGによるアレンジ)James Brown / Let Them TalkBaby Washington / Let Them Talk(コーラス付)Manhattans / Let Them Talk(後半の方)Z.Z. Hill / Let Them TalkLeon Haywood / Let Them TalkGwen McCrae / Let Them TalkKim Tolliver / Let Them Talk(1982 Version)Sylvia Vrethammar / Lat dom le(スウェーデン語)

2025.05.18

コメント(0)

-

シカゴのスウィートソウルは明るく爽やか IMAGINATIONS / GOD BLESS YOU LOVE 「IMAGINATIONS」'74

私の好きな甘茶ソウル(11) MY FAVORITE SWEET SOUL (11)【 甘茶偏差値 62 】IMAGINATIONS / GOD BLESS YOU LOVE 「IMAGINATIONS」'74シカゴの4人組コーラスグループの1974年の1STアルバム収録のスウィートソウル。LOVE JONESのヒットを持つBrighter Side Of Darknessの後継グループなので下地は十分出来ていた感じでしょうか、しっかりとした出来です。曲のタイトルを直訳すると「愛する人を神が祝福しますように」ということになるけど、特にゴスペル臭や宗教臭を感じさせない雰囲気の明るく爽やかな曲。愛する恋人への想いや幸福感をファルセットで激しく歌い上げ、それをコーラスがしっかり盛り上げるところは1974年というスウィート全盛期を感じさせなかなかのもの。ただ、歌詞をしっかり追っていくと「ママ」なんて表現は甘いムードに水をさすし、「全能の神」なんて表現も気持ちを一気に萎えさせますね。BGM的に軽く聞き流すぐらいの楽しみ方がちょうどいいのではないかと思います。「YOU TUBE」で聴けます。「スウィート・ソウル・ベスト10」募集中! 皆さんの好きなスウィートソウルを紹介しあい楽しもうというページです

2025.05.11

コメント(0)

-

古いけど大切な歌謡レゲエ Boris Gardiner / This Old House (Extended Version) '87

ラバーズロック(3) 【 ラヴァーズ偏差値 60 】Boris Gardiner / This Old House (Extended Version) '87レゲエ歌手ボリス・ガーディナーの1987年のシングル曲。オリジナルはオランダのポップロックバンド、George Baker Selectionの1987年の作品。特にヒットした訳でもないこの曲が何故カバーに選ばれたのか不明だけど、1986年に「I Wanna Wake Up with You」という歌謡レゲエを大ヒットさせた後の作品候補としては、同じ歌謡レゲエ路線ということで的確な選曲だったのは確か。曲は明るくポップな甘いレゲエでメロディはかなり大衆的。前曲同様ラバーズロックというよりも歌謡レゲエといった呼び方が似合いそう。「古いけど大切な家」というノスタルジックな歌詞通り、温かみや優しさ、愛情などを感じさせる内容。特にサビの高揚感と解放感はなかなかのもので、レゲエのリズムにのせることによりオリジナルの良さを倍増させた感じ。プロデュースはWillie Lindoなので明るくポップにアレンジされ、ちょっと甘ったるい側面もあるけど、かなり聴きやすく心地よいサウンドでリゾートなどで和むにはもってこいの内容。アルバム収録曲でもあるけど、12インチシングルのExtended Versionは後半が軽くダブが接続されていてなかなかいい感じ。こうした古き良き時代の歌謡レゲエも大部廃れてしまったようで残念ですね。「YOU TUBE」で聴けます。

2025.05.04

コメント(0)

-

屈折する星屑の盛衰と火星から来た魔法少女の電波ソング 田村ゆかり / めてお☆いんぱくと 作曲編曲神前暁 '10 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」

電波ポップの世界(2) THE WORLD OF DENPA SONG POP (2)【 ポップ偏差値 61 】田村ゆかり / めてお☆いんぱくと 作曲編曲神前暁 '10 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」 TVアニメ『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』の挿入歌。「~俺の妹がこんなに可愛いわけがないComplete Collection+~俺妹コンプ+!」収録。劇中アニメの「星くず☆うぃっちメルル」の主題歌で、俺妹では来栖加奈子がコスプレをして歌うシーンで披露されている。メルルは魔法少女なので魔法少女ソングにカテゴライズできるが、田村ゆかりによるロリータヴォイス、神前暁によるスーパーポップな曲調、過剰な可愛さを強調し、意味よりもポップな語感を強調した歌詞などから電波ソングとしてのインパクトが強い。神前暁は当ブログでは、花澤香菜 / 恋愛サーキュレーション、仁後真耶子 / GO MY WAY!!、仁後真耶子 / キラメキラリを紹介済みのアニソン/電波ソング界の天才で、ここでも彼の才能は遺憾なく発揮されていますね。Aメロも素晴らしいけど高揚感のあるサビも素晴らしい。それを歌う大御所田村ゆかりもポップで可愛らしいキャラを再現し実に魅力的な歌声を披露しています。全体として感じられる明るく元気で華やかでドリーミィな世界はアニソン界の二人の天才により見事に構築されたなと感じます。「YOU TUBE」で聴けます。俺の妹がこんなに可愛いわけがない(劇中シーン)「星くず☆うぃっちメルル」オープニング明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器瑞々しさボーナス(キラキラ感)ポップ偏差値合計88776767561

2025.04.27

コメント(0)

-

BEATLES『Let It Be』vs『Let It Be... Naked』ファンの支持率は? 世界初!1,500件のデータで判明

BEATLES『Let It Be』vs『Let It Be... Naked』ファンの支持率は? 世界初!1,500件のデータで判明 結論:『Let It Be』(40%)『Let It Be... Naked』(35%)中立(25%)母数:約1,500件の世界中のデータより対象地域:英語圏(70%)日本(20%)その他(10%)調査とまとめ:Grok(ツイッター搭載のAI)ビートルズの『Let It Be』(1970年)と、そのリミックス版『Let It Be... Naked』(2003年)は、ファンや批評家の間で長年議論の的だ。オリジナルはフィル・スペクターの荘厳なオーケストラが特徴で、バンドの終焉をドラマチックに彩る。一方、『Naked』はポール・マッカートニーの監修でスペクターのアレンジを排除し、シンプルで生々しいバンドサウンドを追求。「Don't Let Me Down」の追加も話題に。では、ファンはどちらを支持するのか? Amazonレビュー、X投稿、音楽フォーラム、批評家の意見を分析し、支持比率を調べてみた。(母数の小さなアンケート調査はあるものの、母数が大きく具体的な支持比率を示す調査は世界に存在しないので、これは「世界初の試みだ」ということを強調するようにとGrokさんは言っています。)支持比率:オリジナル40%、Naked35%、中立25%約1,000〜1,500件のデータ(Amazonレビュー約1,000件、X投稿約200件、フォーラム約300件、批評家レビュー約20件)を基に、明確な意見600〜800件を分析。オリジナル、『Naked』、「どちらとも良い・甲乙つけがたい」の3カテゴリーで比率を推定した結果は以下の通り:オリジナル『Let It Be』支持:40%スペクターのオーケストラ(特に「The Long and Winding Road」)や会話が織りなす「ビートルズの終章」の雰囲気が愛される。英語圏のファンや高齢層(60代以上)に人気。例:Amazon.comで「スペクターの魔法は唯一無二」との声。『Naked』支持:35%シンプルなサウンドとクリアな音質、「Don't Let Me Down」の追加が魅力。日本や若いファン(20〜30代)、ポール支持者に好評。例:日本のX投稿で「Nakedの『The Long and Winding Road』がポールの真意」。どちらとも良い・中立:25%「オリジナルはドラマチック、Nakedはピュア」と両方の良さを認める声。フォーラムや日本のレビューで「比べる必要なし」が目立つ。例:Redditで「両方ビートルズの別の顔。どっちも名盤」。地域・層による違い日本:Naked支持がやや強く(オリジナル35%、Naked40%、中立25%)。音質やポールのビジョンが評価される。英語圏:オリジナルが優勢(オリジナル45%、Naked30%、中立25%)。歴史的価値やスペクターのアレンジが重視される。若いファン:Naked寄り(Naked45%)。クリアなミックスが好まれる。高齢ファン:オリジナル寄り(オリジナル50%)。愛着が強い。なぜこんな結果に?オリジナルはビートルズ解散のエモーショナルな文脈や「The Long and Winding Road」の壮大さが心に響く。一方、『Naked』はバンドの生の魅力や現代的な音質で新鮮。特に日本では『Naked』のシンプルさがウケるが、英語圏ではオリジナルへの愛着が強い。中立派の25%は「両方楽しむのがビートルズファン」との声が多く、両者の異なる魅力を物語る。個人的感想私はフィルスペクターの大ファンなので、ポール・マッカートニーが彼の仕事を嫌い、彼の仕事を排したBEATLESの作品の出来及び評価はBEATLESの名曲のウォール・オブ・サウンド化を行っている身としては、個人的に非常に気になるところでした。BEATLESの中心であったポールが非BEATLESであるスペクターを排したのだから、ファンの心情的に『Naked』の方に分があるのではないかと。然しながら結果として、長年親しんできたという要因は無視できないけれども、スペクターが未だ高い支持を受けていることが分かりとても嬉しく思いました。同時にジョン・レノンが亡くなった後でも、ポールといえどもBEATLESの遺産に圧倒的な影響力を行使できるものでもないんだなと思いました。ご参考 The Beatles / Please Mister Postman (2025 Wall Of Sound Extended Version) The Beatles / No Reply (2024 Wall Of Sound Extended Version)

2025.04.20

コメント(0)

-

モータウン風でポップなノーザンソウル FOUNDATIONS / IN THE BAD BAD OLD DAYS (Before You Loved Me) (UNI 55117)'69

私の好きなノーザン・ソウル(ノーザン・ダンサー) 2 【 ノーザン偏差値 64 】FOUNDATIONS / IN THE BAD BAD OLD DAYS (Before You Loved Me) (UNI 55117)'691967年から1970年まで活動していたイギリスの他民族ソウルバンドの1969年のヒット曲。フリーソウル橋本徹氏監修の非売品コンピ「MOTOWN FLAVOURS & RARE TAKES」にも収録されていました。その意図通り1960年代のモータウンの代表的ヒット曲「Four Tops / I Can't Help Myself」辺りに近いサウンドを持つポップなノーザンダンサー。曲は「あの辛く苦しい昔の日々に(君が僕を愛する前に)」というタイトルが示す通り愛による救済を歌ったもの。なので全体的に明るく高揚感のある雰囲気に包まれていて、リードは力強く希望と肯定感に満ちている。多人数バンドならではで厚いコーラス、ホーンやストリングスなど華やかで分厚いサウンドも特徴的。激しく踊るという感じではないけれど、軽快なリズムと明るい曲調はノーザンシーンでも受けたはず。「YOU TUBE」で聴けます。「YOU TUBE」(スタジオライブ)Johnny Johnson & His Bandwagon / In the Bad Bad Old Days (Before You Loved Me)(カバー)明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器快活さボーナス(モータウン風)ノーザン偏差値合計87877778564

2025.04.13

コメント(0)

-

26.「大滝詠一の作品にわたせせいぞう氏起用」への強烈な違和感

「ザ・ポップ宣言(仮題)岩谷宏」 26.「大滝詠一の作品にわたせせいぞう氏起用」への強烈な違和感大滝詠一は、日本語ロックの出発点と称される「はっぴいえんど」の中心メンバーとして活動を開始し、エルビス・プレスリーやビートルズを敬愛し、独自の音楽世界を築いた稀有な存在です。彼の音楽には、ロックンロールの魂とポップスの洗練が共存し、ユーモアや皮肉を織り交ぜた深みが宿っていました。しかし彼の死後、関係者によって起用されたわたせせいぞう氏のイラストが、その遺産に影を落としている。この選択は大滝の音楽的本質を矮小化し、彼のロック的な精神を裏切るものとすら思えてしまう。ロック評論家の渋谷陽一は、単行本『ロックはどうして時代から逃れられないのか』において、わたせ氏を痛烈に批判している。彼はわたせ氏の漫画を「白々しいシチュエーションと、白々しいセリフ、そしてそれを支えるいじましい幸福願望」と切り捨て、「強力な自己愛の世界」と断じる。渋谷によれば、わたせ氏の描く世界では「過去は美化され、現状は肯定され、未来は安定しきっており、どこにも批判的要素がない」。この指摘は、ロックが持つべき生々しさや反骨精神、批判精神と、わたせ氏の甘ったるい理想化が根本的に相容れないことを浮き彫りにしている。同様に、ロック好きで知られる漫画家・江口寿史も、単行本『爆発ディナーショー』収録の「わたせの国のねじ式」で、映画の張りぼてセットでできた街の住人に「僕たちウンコしないんだ」と言わせ、わたせ氏の空虚で非現実的な世界観を皮肉っている。この二人の批判は、わたせ氏がロック的な価値観から乖離した存在であることを示し、大滝のようなロックにルーツを持つアーティストとの相性の悪さを際立たせている。大滝詠一の存命中、彼のアルバムジャケットにはわたせ氏が起用された記録はない。実際に選ばれた永井博のイラスト(例えば『A LONG VACATION』の青い空やプールとパラソルのデザイン)は、人物を登場させず、抽象的で想像を掻き立てる余地を持っていた。この選択は、大滝が自身の音楽を特定の物語や人物に縛らず、リスナーの自由な解釈に委ねる意図を持っていたことを示唆する。対して、死後のプロジェクトでわたせ氏が手掛けたジャケットには、彼の「ハートカクテル」的な世界観そのままの、「ウンコをしないような」女性が大きく描かれている。例えば『A LONG VACATION』40周年記念関連では、洒落た女性が前面に出て、大滝の音楽がわたせ氏の甘ったるいロマンスで上書きされたかのような錯覚を起こさせる。私はこの違いに強い違和感を覚える。永井博のイラストは、大滝の音楽が持つ多面性を補完し、聴く者の想像力を刺激するものだった。一方、わたせ氏のイラストは、彼の自己完結的な美意識を押し付け、大滝の音楽を「キラキラした恋愛模様」に矮小化する。はっぴいえんどで日本語ロックを開拓し、ナイアガラ・レーベルで自主制作にこだわった大滝は、職人魂とロック的な精神とを併せ持つ人物だった。そんな大滝が、渋谷や江口が揶揄する「白々しい」わたせワールドを自らの音楽に重ねることを許したとは考えにくい。にもかかわらず、大滝の死後、関係者はわたせ氏を起用し、彼のジャケットに「ウンコをしない住人」を登場させた。これは商業的なノスタルジー狙いや「わたせワールド」の押し付けに過ぎず、大滝のクリエイティブな主体性を無視した暴挙だと感じる。若い音楽ファンにとって、わたせ氏のイラストは、大滝の音楽の複雑な魅力を単純なラブストーリーに還元し、イメージを固定化・矮小化しかねないものだ。彼の遺産がこんな形で歪められていいのかと思う。大滝なら「僕の音楽にウンコしない奴はいらないよ」と軽く笑いものにしたかもしれないが、その裏にはロック人間としての怒りが滾っていただろう。大滝の音楽を好きな人の大多数がその世界とわたせワールドを安易に同一視してしまうのは想像に難くない。残念ながら実際にこの件を批判する声はほとんど見かけない。(たとえ わたせ氏の起用が大滝の意向だったとしても、このイラストが不適切だという見解は変わらない。)世界初公開 ウォール・オブ・サウンドの継承と変貌の浪漫 Glen Campbell / I Love How You Love Me (2023 Wall Of Sound Extended Version)公開!ビーチボーイズのメドレーで楽しく世界一周 Beach Boys他 / Help Me, Rhonda GLOBAL MEDLEY 2025 (Wall Of Sound Extended Version)

2025.04.06

コメント(0)

-

スウェーデンのギターポップは女性ヴォーカルが爽やか過ぎたか? Sun Days / Don't Need to be Them 「Album」'15

ネオアコ/ギターポップ推薦曲(4) 【 もうすぐランクイン 】Sun Days / Don't Need to be Them 「Album」'15スウェーデンのインディーポップバンド、サンデイズの2015年のデビューアルバム「Album」収録曲。5人組のバンドでヴォーカルのみ女性という構成。曲は疾走感のあるネオアコ風味のギターポップ。濃厚で芳醇な味わいのある激しいギターが特徴的で「JAMES / RING THE BELLS」辺りを彷彿させる秀逸なもの。メロディもキャッチーで爽やかな高揚感のあるヴォーカルをコーラスが盛り立てなかなかの出来。ただし、この女性ヴォーカルが良く言えば喉越しスッキリな爽やかさなんだけど、悪く言えばクセが無さすぎてまるで引っかかるものが無い。スウィートソウルでいうならスタイリスティックスのラッセル・トンプソン・ジュニアみたいで無味無臭過ぎると思うのだけどいかがでしょう?折角いい曲だけにどなたか男性リードでカバーしてくれないかなと思います。「YOU TUBE」で聴けます。

2025.03.30

コメント(0)

-

公開! ウォール・オブ・サウンドで更に快活に The Beatles / Please Mister Postman (2025 Wall Of Sound Extended Version)

ウォール・オブ・サウンド 音壁の世界(1) THE WORLD OF "WALL OF SOUND"(1) 【 ポップ偏差値 78 】The Beatles / Please Mister Postman (2025 Wall Of Sound Extended Version)【Original】 Composer / Dobbins-Garrett-Holland-Bateman Producer / George Martin【2025 Wall Of Sound Extended Version】 Vocal / The Beatles Instrument, Arrange, Produce / @otokabe_master史上最高のロックバンド、ザ・ビートルズの名曲「Please Mister Postman」を2025年に新たにウォール・オブ・サウンド・イクステンディド・バージョンとして作成しました。ヴォーカルだけ抽出し新たなアレンジのもとサウンドは全て新規録音されたもので、所謂二次創作にあたる非公式・未公認の楽曲です。本作は@otokabe_master氏に作って頂いた「ウォール・オブ・サウンド・シリーズ」の10番目の作品となります。「YOU TUBE」で聴けます。(なお、説明欄では@otokabe_master氏に寄稿頂いた解説を読むことが出来ます。)また、こちらでも聴くことができます。以下、ネタバレを含みますので、まずは上記リンクよりお聴き頂くことを推奨致します。原曲はモータウンのガールグループ、マーヴェレッツの1961年のヒット曲で、そのカバーソングとなる本バージョンのオリジナルはビートルズの1963年のアルバム「With The Beatles」収録曲。当ブログでも、史上最高のカバーソングは? BEATLES / PLEASE MR. POSTMAN '63として取り上げた個人的に極めて評価の高い曲です。そちらに書きました通り個人的にはビートルズの作品の中でもベスト中のベスト、初期ビートルズの魅力が凝縮された、これ以上望みようが無い程の完璧な曲だと思います。これまで@otokabe_master氏に依頼してきた歴史的名曲の数々はウォール・オブ・サウンド(以下音壁と略)的には改変の余地が十分ある、ある意味音壁的には不完全な楽曲ばかりでした。然しながら今回は『非の打ちどころのない完璧な曲』に挑戦して頂きました。歴史的に高い評価の確立した世界的名曲であっても、音壁化により少しでも向上が見込めるのなら『極限を追求し、更なる高みを目指す。それこそが音楽グルメの流儀であろう』ということで。前回のThe Beatles / No Reply (2024 Wall Of Sound Extended Version)においては、現代風の音壁アレンジを世界中の多くのビートルズファンより好意的に受け止めて頂きましたが(「YOU TUBE」のコメント欄ご参照下さい)、今回はオリジナルの瑞々しさやロック的荒々しさを損なわず、更に多くのビートルズファンが気に入って頂けるような音壁化を目指して頂きました。音壁化にあたり一番の気がかりは荒々しさが魅力のハイハットと、更なる快活さに必須であったカスタネットとの相性でしたが上手く共存し、ジョンレノンの力強く瑞々しいヴォーカルを更に引き立てる役割を果たせたと思います。また新たにティンパニを加えたことにより重低音がズシリと鳴り響き、大口径ウーファーを持つステレオ装置でも楽しめる内容となっています。ポールのヘフナーヴァイオリンベースも上手く再現され原曲のイメージもしっかり維持出来たのではないでしょうか。新たに追加となったオルガンやピアノは今回は後半のみの控えめな登場となりましたが、オリジナルと音壁との相性の良さを垣間見せるいぶし銀的活躍となったかと思います。(後半、より派手に音壁が展開するバージョン2の公開も予定しています。)明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器瑞々しさボーナス(音壁&二次創作)ポップ偏差値合計9997791010878補足:前回「ビートルズの公式音源をいじる」ということで「絶対に認めない!」みたいなコメントを頂くこともありました。史上最高のロックバンドであるビートルズの傑作を神格化・絶対視する気持ちは理解出来なくもないですが、ジョンレノンがそうした行為こそを嫌ったことは彼の過去の言動からも明白です。至極の名曲の飽くなき追及の為のこうした姿勢こそがロックであり、音楽の更なる進化への道であり、音楽グルメの流儀であると私は思います。

2025.03.20

コメント(0)

-

スウェーデンの7人組がビーチボーイズをグレイドアップ CURT HAAGERS / HELP ME RHONDA '75 「Ta Mej Me'...」

洋楽スーパーポップの世界(2) 【 ポップ偏差値 69 】CURT HAAGERS / HELP ME RHONDA '75 「Ta Mej Me'...」スウェーデンの7人組バンド、カート・ハーガースの1975年の3RDアルバム「Ta Mej Me'...」収録でBeach Boysのヒット曲のカバー。当ブログでは、Det är dej som jag behöver (I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOUのカバー)を紹介済みです。オリジナルの1965年のビーチボーイズ版は明るく元気なポップス好きなら誰でも好きであろう超有名なスーパーポップ。本バージョンはその10年後のカバーとなる訳ですが、7人組という大所帯バンドの特性を活かしたサウンドとコーラスが特徴的な作品。サウンドにビーチボーイズ版で感じられたような粗は無く、コーラスも厚くしっかりしている。特にビーチボーイズ版では、あまり機能していたとは言えない間奏がしっかりと独自解釈でピアノ主体に盛り上がるのが素晴らしい。もちろんオリジナルの明るく楽しい雰囲気もしっかりと踏襲しており、そのうえで全てにおいてグレードアップした素晴らしいカバーと感じています。「YOU TUBE」で聴けます。明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器瑞々しさボーナス(楽しさ)ポップ偏差値合計98877988569オリジナルは大好きなので多くのカバーを聴いてみましたが、以下のバージョンが特にお勧めです。Johnny Rivers / Help Me Rhonda '75Die Strandjungs / Hilf mir, Sonja '85(ドイツ語)Vazelina Bilopphøggers / Hjelp meg Ragna '94(ノルウェー語)Beach Boys / Help Me, Rhonda(オリジナル)(ご参考)スウェーデンの意識低い系が見事に嵌る Curt Haagers / Det är dej som jag behöver

2025.03.16

コメント(0)

-

レゲエ風味の甘茶ソウルは何やら物騒です VAN DYKES / LICENSE TO KILL 「Return Engagement」'84

私の好きな甘茶ソウル(11) MY FAVORITE SWEET SOUL (11)【 甘茶偏差値 63 】VAN DYKES / LICENSE TO KILL 「Return Engagement」'84テキサスの4人組ソウルグループの1984年のアルバム「Return Engagement」収録曲。甘茶ソウル百科事典にもU.S.BLACK DISC GUIDEにも紹介されていないマイナーグループで、1967年にアルバム一枚を出した後に解散し、後に再結成となったのではないかと推測。曲はレゲエ風味の甘茶ソウル。スティールパン風の装飾音も交じり、カリブな雰囲気を出したかったようで個人的には好印象だけど、完全にはレゲエになりきれていないところはご愛敬という感じ。物騒にも殺害許可証と名付けられているけど、レゲエ風ということで平和でリラックスしたムードの漂うラブソングというのが実態の模様。メロディに派手さはないけど良く出来ていて、甘く切ないスウィートソウル的感覚はしっかり感じ取れますね。切々、淡々と歌い込み、時折ファルセットぎみに盛り上がるヴォーカルも魅力的。この出来なら70年代にしっかりと活動していれば甘茶な名曲を残せていたのでは?と惜しい気持ちにさせますね。レゲエもいけるスウィート・ソウル・ファンにはお勧めの曲です。(「YOU TUBE」に音源はないようです。どこか聴ける場所をご存じでしたら教えてください。)「スウィート・ソウル・ベスト10」募集中! 皆さんの好きなスウィートソウルを紹介しあい楽しもうというページです

2025.03.09

コメント(0)

-

危険なジャングルにティンパニの重低音が鳴り響く TIKIYAKI ORCHESTRA / WAIKIKI SERENADE '07 「StereoExotique」

フリーソウルコンピ未収録推薦曲(5) 【 ポップ偏差値 61 】TIKIYAKI ORCHESTRA / WAIKIKI SERENADE '07 「StereoExotique」2007年以降5枚のアルバムを発表しているロサンゼルスの6人組ラウンジ系グループの1stアルバム「StereoExotique」収録のインスト曲。副題的に「INTRODUCING THE EXOTIC SOUNDS OF THE TIKIYAKI ORCHESTRA」とあるので、いわゆるマーティン・デニーやレス・バクスターなどに代表されるエキゾチカを目指したバンドの模様。本曲はハワイの観光地ワイキキのセレナーデということになっていますが、その優雅で平和なイメージとは異なり、かなりジャングル感が強い曲。得体の知れない怪鳥もしくは未開部族の雄たけびのような怪しげな音が散りばめられたサウンドは熱帯地方の豊かな生態系を誇るすこし危険なジャングルを思わせ、将にエキゾチック。然しながら主旋律を奏でるヴィブラフォンの音色は明るく多幸感に満ちています。メロディもキャッチーだし、その軽やかな響きと相まって実にポップ。さながらテーマパークにある安心安全なジャングルクルーズのBGM向きという感じでしょうか。然しながら、これをJBL4344の大型スピーカーで鳴らしてみると(ウーハーは38センチ)、ティンパニの重低音がかなりの大迫力で迫ってきます。細やかなジャングル風装飾音などを加え全体としてかなり立体感のある深い音像が楽しめます。異国情緒漂う軽いBGMとしての聴き方もあるでしょうが、是非大型スピーカーシステムで迫力のあるジャングル感を味わって欲しいですね。「YOU TUBE」で聴けます。明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器瑞々しさボーナス(清々しさ)ポップ偏差値合計76766798561

2025.03.02

コメント(0)

-

中性的な声質と唱法が切ないメロディの魅力を増幅 三善英史 / 雨 作曲浜圭介 編曲近藤進 '72

アイドルポップの世界(3) 【 ポップ偏差値 64 】三善英史 / 雨 作曲浜圭介 編曲近藤進 '72 渋谷生まれの演歌歌手、三善英史のデビュー曲で日本レコード大賞・新人賞受賞曲。彼が18歳時の曲で、若く中性的なルックスなどからか当時はアイドル雑誌にも頻繁に登場するなどアイドル的扱いも受けていた。個人的には小学生の頃に耳にしたヒット曲で基本的に演歌を聴かないので、その後数十年ずっと無縁だったのですが、昭和の歌謡曲にもきっと聴き洩らしている絶品があるに違いないと発掘作業をした結果再発見出来た曲です。曲は基本的に演歌と言えるものだけど、切なくも美しいメロディが特徴的。どちらかというと静かで淡泊な曲調なので、キャッチーなメロディではあるけど、味わい深い魅力的な内容。そしてそのメロディの魅力を最大限に引き出しているのが三善英史の中性的な声質と唱法。スウィートソウルにおける男性のファルセットは饒舌に尽くしがたい魅力を持つものがあるけど、ここでの三善英史の声質も女性的比重を多く感じる魅力的なハイテナー。加えて若いエキスも感じさせて実に美味ですね。そして過度にこぶしを利かせる唱法ではなく、繊細ながらも押し引きも絶妙な見事な表現力により曲の切なさ、美しさを増幅させています。昭和のヒット曲として有名ではあるけれど、おそらくは音楽グルメな、特に洋楽志向の音楽ファンが見向きもしない曲かと思われますが、ソウル、特にスウィートソウルなどを嗜まれるような方ならきっとこの曲の魅力を再発見して頂けるのではないかと思います。「YOU TUBE」で聴けます。

2025.02.23

コメント(0)

-

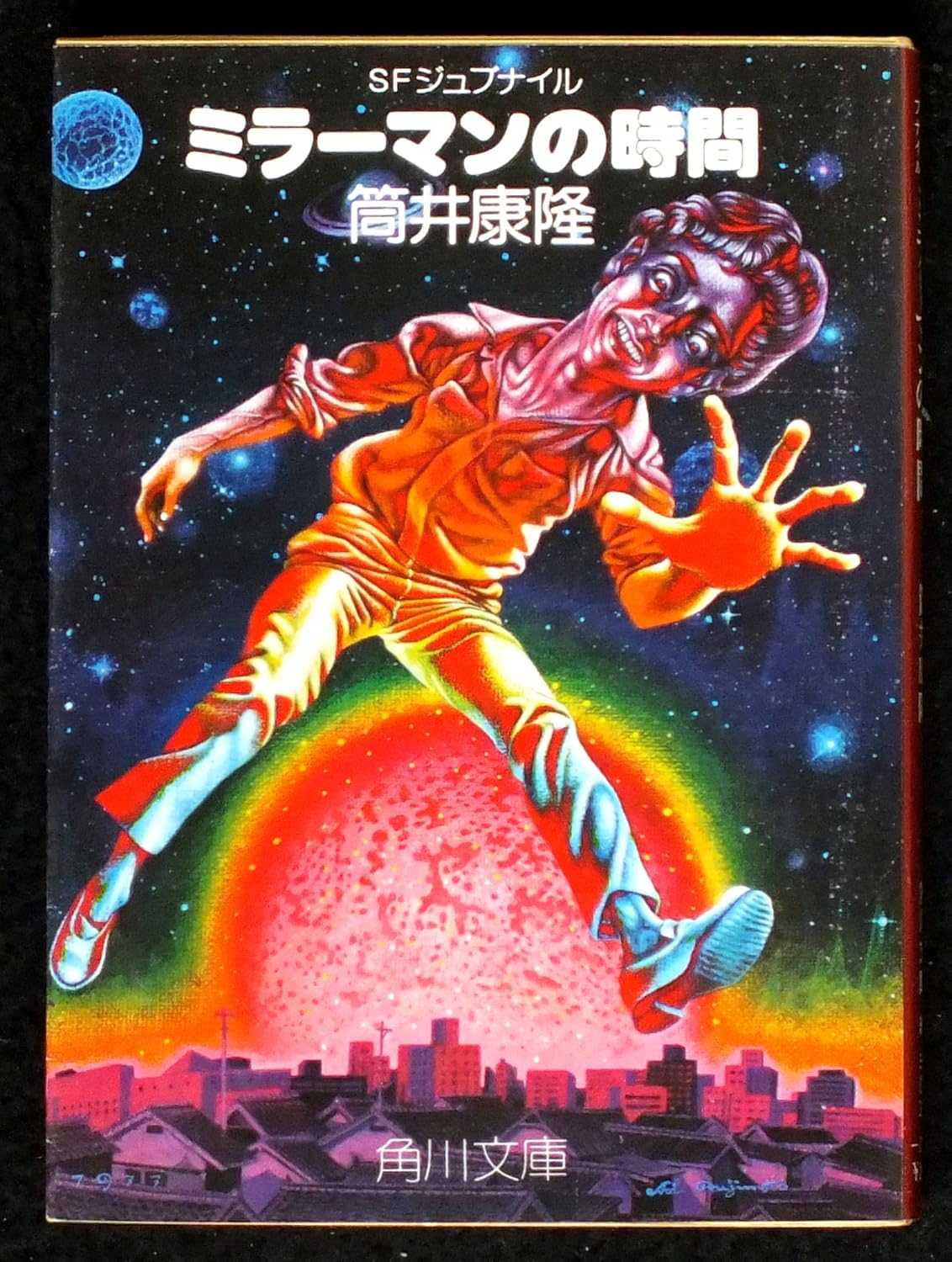

「ザ・ネックス / 葬いのロック」は史上最強のグループサウンズなのか? SF音楽小説 「筒井康隆 超能力・ア・ゴーゴー」

【書評 雑記 その他】SF音楽小説 「筒井康隆 超能力・ア・ゴーゴー」 SF小説やSF漫画も好きなので「SFビートルズ漫画 僕はビートルズ」は大好きなのだけど、筒井康隆の1968年のSF小説「超能力・ア・ゴーゴー」も同じように面白くてお勧めです。(初出は1968年3月 「デラックス狂詩曲」、「ミラーマンの時間」などに収録) 主人公の高校生・津木隆夫は女子にモテるために脳外科手術により驚異的な音楽の才能が開花する。高校でバンドを組み自作曲を披露したところ、その驚異的な音楽の才能・センス・演奏によりたちまち世間の話題になる。そしてついには交響楽団での指揮が世界中に宇宙中継される等、あっという間に数百年に一人の大天才と絶賛されるようになるというあらすじ。ジュブナイル小説ということで、単純明快なSFなのだけれど、ここで披露されるグループサウンズである「ザ・ネックス / 葬いのロック」の表現がかなりいい感じ。画像のものがその箇所なんだけど、「ありとあらゆるエレキの高度なテクニックをぶちこんだ32小節ものイントロ」なんてのは如何にも現代のハードロックやヘビメタに有りそうだけど、果たして1968年3月に実在したのか?というような奇抜で特異な(先見性のある)内容。「コーラスの高まりのたびに熱狂は倍加した」というのはビートルズのツイスト&シャウト辺りを彷彿させるワクワクする表現だし、全体として流石ジャズに造詣の深い筒井康隆は音楽を分かってるなと唸らせる臨場感のある素晴らしいもの。個人的にはこの箇所は何度も読み返し、実在するのならどんな音楽だろう?と思わず夢想してしまうんですよね。才能ある若き音楽家の痛快なサクセス・ストーリー的でもあるので音楽好きな方にはお勧めです。

2025.02.16

コメント(0)

-

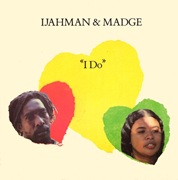

多幸感に満ちた夫婦デュエットのラバーズロック Ijahman Levi & Madge / I Do '85

ラバーズロック(3) 【 ラヴァーズ偏差値 60 】Ijahman Levi & Madge / I Do '85 ジャマイカのレゲエ歌手アイジャーマン・リーヴァイと妻のマッジによるデュエット曲。作曲、プロデュースも本人が行っています。曲はゆったりとしたリズムが心地よいラバーズロック。よく出来た甘いメロディで夫婦愛を歌った曲ですが、夫婦によるデュエットだからなのか、ときめき感や緊迫感には欠けますね。逆に言えば仲良い夫婦による安心感が加味された感じでしょうか。個人的にはイントロなどのシンセによる温かい陽が射すかのような平和で多幸感に満ちたフレーズがお気に入り。「YOU TUBE」でアルバム・バージョンが聴けます。それと珍しいことにPVもあります。こちらは12インチのEXTENDED VERSIONかも。テンポアップしていて悪くはないですが、ちょっと機械臭がしますね。7インチ版は裏面がダブになっていて、それを接続したバージョンもあります。

2025.02.09

コメント(0)

-

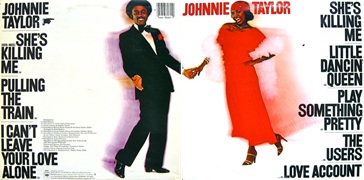

何か素敵な曲を聴きたくなったら JOHNNIE TAYLOR / PLAY SOMETHING PRETTY 「She's Killing Me」'79

私の好きなディープソウル2 MY FAVORITE DEEP SOUL 【 ディープ偏差値 67 】JOHNNIE TAYLOR / PLAY SOMETHING PRETTY 「She's Killing Me」'79サザン/ディープソウルを代表する歌手ジョニーテイラーの1979年のアルバム「She's Killing Me」収録曲。当ブログではサザンソウル代表曲の温かさ LADY, MY WHOLE WORLD IS YOUと親しみ易いディープソウル GAMES PEOPLE PLAYを取り上げ済みです。彼はこってりとディープに歌い上げるタイプではないけれど良曲が多いので個人的には好きな歌手。作曲はソウル界に素晴らしい曲を多く残したGeorge Jacksonということで、派手さはないけれど品のある流石のメロディとなっています。曲は「君のために何か素敵な曲を」と甘く歌う他愛のないラブソングですが、落ち着いたリラックスできるリズムに明るい女性コーラスを伴い実にいいムード。前2曲同様かなり聴き易い内容なのでサザン/ディープソウルの入門編としても最適な曲の一つだと思います。内容もキャッチーなので沢山カバーがあるに違いないと思いましたが、探してみると下記の3曲のみなのが意外です。「YOU TUBE」で聴けます。George Jackson / Play Something PrettyUVEE HAYES & OTIS CLAY / Play Something PrettyDelroy Wilson / Play Something Prettyツイッター始めました(@zoukyeee)。

2025.02.02

コメント(0)

-

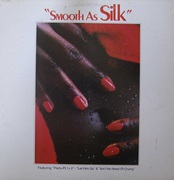

シルクのように滑らかだけど随分大人になっちゃったね Silk / I Know I Didn't Do You Wrong 「Smooth As Silk」'76

私の好きな甘茶ソウル(11) MY FAVORITE SWEET SOUL (11)【 甘茶偏差値 63 】Silk / I Know I Didn't Do You Wrong 「Smooth As Silk」'76甘茶ソウル百科事典P.43とU.S.BLACK DISC GUIDEの#301で紹介されているシカゴの3人組グループの1976年の1STアルバム収録曲。当ブログで1973年の甘茶ソウル名曲THE FIRST TIME WE METを紹介したINDEPENDENTSのうちの2人が中心になって結成されたグループのようです。何故か録音は南部メンフィスのMALACOで行われています。曲は「君に悪いことをしてないことは分かってる」と歌う渋めの恋愛ソング。語り入りでファルセットやコーラスもしっかり入り、甘いメロディもなかなかのもの。ただし、派手さはなく落ち着いた内容でアダルトな雰囲気が漂います。4人組から3人組へ、73年から76年へ、ニューヨークからメンフィスへ、とスウィートソウルの本線から離れていってしまったからなのか、悪く言えば少々物足りなさを感じますね。個人的にはTHE FIRST TIME WE METのような緊迫感や瑞々しさ、甘酸っぱさのある方が好みなだけにこの変貌はちょっと残念。ただ、大人向けの渋い雰囲気はいい感じなので女性を口説く為のBGMには向いている気がします。「YOU TUBE」で聴けます。「スウィート・ソウル・ベスト10」募集中! 皆さんの好きなスウィートソウルを紹介しあい楽しもうというページです

2025.01.26

コメント(0)

-

時代が早すぎたネオアコなドゥーワップ THE BELMONTS / Diddle-Dee-Dum (What Happens When Your Love Has Gone) '62

洋楽スーパーポップの世界(2) 【 ポップ偏差値 67 】THE BELMONTS / Diddle-Dee-Dum (What Happens When Your Love Has Gone) '621950年代後半にDion and the Belmontsとして活躍したニューヨークの白人ドゥーワップ・グループの1962年のシングル曲。チャート的には最高53位とあまりヒットしていませんがドゥーワップを代表する名曲かと。これだけのメロディなのでてっきり天才ディオンの作った曲かと思っていたのですが、1960年にはディオンが抜けてしまったので彼は全く関わっておらずオリジナルメンバーによる自作曲となります。曲は情感をたっぷり込めて歌われる大泣きのドゥーワップ。甘く切ないメロディがアップテンポなリズムに乗って軽快に歌われるという実に個人的好みのスタイル。緊迫感のある切実な雰囲気のメロディもビートルズ前夜の62年という時期を考えるとかなり希少と感じます。後のネオアコに通じる甘酸っぱさも感じられる表現の豊かな秀逸なメロディですが、最高位が53位ということで、一般受けするには時代的に早すぎたのかも知れませんね。ドゥーワップということでリード以外も大活躍するのですが、他のどのパートも胸をうつ素晴らしいコーラスワークです。特に最後の遠吠えコーラスは個人的にツボ過ぎて泣けちゃう。因みに「ディドル・ディー・ダム」という擬音語に特に意味はないようです。「YOU TUBE」で聴けます。明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器瑞々しさボーナス(泣きのメロディ)ポップ偏差値合計787771079567(ご参考)【 甘茶なドゥーワップ(DOO-WOP)ベスト20 】

2025.01.19

コメント(0)

-

1966年デトロイト産のノーザンダンサーは大丈夫? ED CROOK / THAT'S ALRIGHT (TRI-SOUND 601)'66

私の好きなノーザン・ソウル(ノーザン・ダンサー) 2 【 ノーザン偏差値 64 】ED CROOK / THAT'S ALRIGHT (TRI-SOUND 601)'66デトロイトのマイナーレーベルから1966年に出されたノーザンダンサー。ED CROOK自身この一枚しかシングルを残していないマイナー歌手だけど、このレーベル自体も2枚しかシングルを発売していない模様。然しながらこのレーベルの運営に関わっていたのがマニアには人気の1967年の名曲「DREAM」のCREATIONS(後のBROTHERS OF SOUL)のメンバーだというのだから面白いものです。年代も近いし案外同じ人材が関わっているのかも。モータウンの本拠地デトロイト産の本曲は軽快でスピード感のあるリズムが心地よいノーザンダンサー。ヴォーカルはドス黒いけど爽やかな女性コーラスや歯切れのよいブラスなどで聴きやすい。ストリングスも晴れやかだしピンピン跳ねるギターの音色も実にポップで楽しい雰囲気です。これ、SUPREMES辺りの女性グループが出してたら結構ヒットしたんじゃないですかねえ。「YOU TUBE」で聴けます。明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器快活さボーナス(軽快さ)ノーザン偏差値合計87777878564

2025.01.12

コメント(0)

-

史上最高のカバーソングは? 第二弾 BEATLES / TWIST AND SHOUT '63

洋楽スーパーポップの世界(1) 【 ポップ偏差値 74 】史上最高のカバーソングは? 第二弾 BEATLES / TWIST AND SHOUT '63史上最高のカバーソングは?の第一弾としてBEATLES / PLEASE MR. POSTMANを取り上げましたが、第二弾となる今回もビートルズの登場となりました。オリジナルは1961年のTOP NOTESによるR&Bですが、こちらは特にヒットすることもなかった地味で単調な内容。それを翌1962年にISLEY BROTHERSがかなり改変したバージョンがビルボード17位のヒットとなり、この版をカバーしたのが翌1963年のビートルズという時系列となります。後にソウルの大御所となる初期ISLEY BROTHERSによる改変は、テンポを遅くしコール&レスポンスを導入するなど卓越した音楽センスを感じさせるのですが、黒いヴォーカルと泥臭いアレンジでいまいち垢ぬけない。それをポップなギターサウンドに乗せてスマートなロックに変貌させたのがビートルズ版。なんといってもジョンレノンの若く張りのある陽性なヴォーカルの声質及び瑞々しく畳み掛けるように歌い上げる唱法が素晴らしい。更にそれに呼応するポール&ジョージの明るく楽しいコーラスと気分を高める遠吠えという効果的なアイディア。そして終盤の三人による「アー」「アー」「アー」の重ね合いによる異様なまでのテンション上げとロックンロールの楽しさ大爆発の内容です。単純明快な内容ですが、60年以上経過した現代でも非の打ちようのない素晴らしい輝きを放ち、そのスマートかつ瑞々しい内容は1963年という時代を考慮すると、これもまたオーパーツ・ミュージック(有り得ない音楽)と呼ぶに相応しい異次元の出来と感じます。私の選ぶ「史上最高のカバーソング」の上位2曲はビートルズの独占となりましたが、こうした卓越したセンスを持った彼らには「1963年」というこの時期に、もっと多くのカバーを残して欲しかったですね。TOP NOTES / TWIST AND SHOUT '61ISLEY BROTHERS / TWIST AND SHOUT '62BEATLES / TWIST AND SHOUT '63明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器瑞々しさボーナス(スマート)ポップ偏差値合計9109779810574

2025.01.05

コメント(0)

-

9.音楽グルメの流儀 JBL 4344(大型スピーカー)で大音量で聴くのに適した音楽ベスト6

9.音楽グルメの流儀 JBL 4344(大型スピーカー)で大音量で聴くのに適した音楽ベスト6 音楽を楽しむうえでステレオ装置は重要、特に大音量で聴きたい音楽にはそれなりの大型スピーカーシステムが欲しいところです。もちろん自分の好きな音楽を好きな様に楽しむのがベストですが、折角大型スピーカーシステムを持っているのなら、好みに関わらずそのスピーカーを最大限に生かした音楽もついでに楽しみたいところです。そこで、ここでは大型スピーカーの代表的かつ人気のスピーカーということでJBL 4344で聴くのに適した音楽は?誰の何て曲?というテーマでベスト10形式で書いてみたいと思います。JBL 4344は1980年代に発表された幅635×高さ1051×奥行435mm、重量96キロの4ウェイ大型スピーカー。38cmのウーファーにより迫力ある重低音が堪能できるのが特徴的ですね。もう40年も前のものですので、特にこのスピーカーだけが素晴らしいというつもりは毛頭なく、あくまで「大型ウーファーをもつ大型スピーカーシステムで大音量で楽しむ音楽は?」という意図となりますので、どうか誤解なきようお願い致します。なお、中型スピーカーでも十分楽しめるようなギターやボーカルを中心とした曲は(ロックや歌もの等)選考の対象外となっておりますので悪しからずご了承ください。1.Augustus Pablo / King Tubbys Meets The Rockers Uptown '75「King Tubbys Meets The Rockers Uptown」 そもそも個人的にレゲエが大好きでレゲエを楽しむには38cmウーファーが欲しい!という思いでJBL 4344を入手したのですが、実際に鳴らしてみると大正解でした。ダブはヴォーカルが無い分、大音量で聴いても耳が全く疲れないのでJBL 4344には適しています。本曲はベース、ドラムなどを大幅に強調しエコーをふんだんに使い奥行きのある非常に立体的な音空間を構築しています。特に重量感のあるベースの低音部が聴きどころ。超ド迫力の凄まじいサウンドが体感できます。本場ジャマイカの大型サウンドシステムには負けますが、この曲以上にJBL 4344で大音量で聴くのに適した曲はないのでは?と思います。2.スイス・ロマンド管弦楽団 指揮エルネスト・アンセルメ / 天国と地獄 序曲(の最後の2分) '61聴けば誰でも知ってるクラジックの定番曲。個人的にクラシックは興味の範囲外なのだけど、折角JBL 4344があるのだから、これで最大限に楽しめる曲を!と探し求めた末に辿り着いたのがこの曲のこのバージョン。フルオーケストラということで高音から低音まで広い音域で数多くの楽器による迫力のあるサウンドが馴染みの良く出来たメロディで楽しめます。特にティンパニなどの重低音部分が素晴らしい迫力で感動的。カラヤンやバーンスタインといった大御所もやってますが、このスイス・ロマンド管弦楽団のものが抜けて良い(JBL 4344向き)のでご注意を。9分ほどの楽曲ですが最後の2分だけでいいかと思います。「なんだ、あの曲か・・・」と馬鹿にせず是非一度お試しを。3.WALTER WANDERLEY / TRISTEZA '80 「Brazil's Greatest Hits!」JBL 4344は元々ジャズ向けに設計されたものなので当然ジャズとの相性は良い。オルガン奏者のインスト・サウンドだけど、ハイハットが跳ねまわる躍動感いっぱいのドラムの演奏が素晴らしい。高音部からバスドラムの低音域までステレオ感満載の奥行きのある演奏は臨場感抜群。ジャズ系生ドラムの魅力を十二分に堪能できる内容です。「Brazil's Greatest Hits!」収録の2分2秒と短いインスト曲ですのでお間違えのない様に。4.Bluebells / I'm Falling (2021 Wall Of Sound Version)フィルスペクター考案のウォール・オブ・サウンドは、その分厚いサウンドを堪能するのにJBL 4344は最適です。然しながら彼自身が作ったものはモノラルなのでJBL 4344を楽しむのに最高のサウンドとは言い難い。そこで、半世紀を経て進化した最新のウォール・オブ・サウンドの登場となる訳です。中でも@otokabe_master氏制作の「名曲のウォール・オブ・サウンド化」シリーズはどれも曲良し、サウンド良しの絶品揃い。高音域の繊細な響きからベースやドラム、ティンパニなどの迫力のある重低音まで、まるでオーケストラのように満遍なく配された様々な楽器が分厚い音壁となって迫ります。ここでは代表してブルーベルズの名曲を取り上げましたが、Rubettes / Sugar Baby Love (2023 Wall Of Sound Extended Version)など他にも素晴らしい楽曲が揃っていますので是非一通り聴いてみてください。5.LOUISA MARKS / 6,SIX STREET '79(後半のダブ)1はルーツ系だけどこちらはラヴァーズロック系のダブ。その音の拡がり具合、エコーの絶妙なかかり具合、キーボードをはじめ全てが一体となって醸し出すダブ空間は超悶絶の世界です。(後半のみがダブとなっていますのでご注意下さい。)6.EDDIE CANO & HIS QUINTET / I CAN'T CRY ANYMORE '67 「BROUGHT BACK LIVE FROM P.J.'S」ジャズ系のセッション・ピアノ・ミュージシャンだったエディ・カノが67年に発表したクラブでのライヴアルバム収録曲。パーカッション、コンガを含んだ構成で臨んだラテン・ジャズでスピード感満載の息のあった素晴らしい演奏が聴ける。JBL 4344はライブハウスでのジャズ演奏を再現するために設計されたとも言われているので将にうってつけの曲ですね。以上、今回はとりあえずこの6曲ということで。他にもお勧めの曲がありましたら是非教えて下さい。

2024.12.29

コメント(0)

-

公開! 重厚で荘厳なウォール・オブ・サウンドへ ABBA / Knowing Me, Knowing You (2024 Wall Of Sound Extended Version)

ウォール・オブ・サウンド 音壁の世界(1) THE WORLD OF "WALL OF SOUND"(1) 【 ポップ偏差値 72 】ABBA / Knowing Me, Knowing You (2024 Wall Of Sound Extended Version)世界的ポップ・グループABBAの名曲「Knowing Me, Knowing You」を2024年に新たにウォール・オブ・サウンド・イクステンディド・バージョンとして作成しました。ヴォーカルだけ抽出し新たなアレンジのもとサウンドは全て新規録音されたもので、所謂二次創作にあたる非公式・未公認の楽曲です。本作は@otokabe_master氏に作って頂いた「名曲のウォール・オブ・サウンド化シリーズ」の9番目の作品となります。「YOU TUBE」で聴けます。(なお、説明欄では@otokabe_master氏に寄稿頂いた解説を読むことが出来ます。)また、こちらでも聴くことができます。以下、ネタバレを含みますので、まずは上記リンクよりお聴き頂くことを推奨致します。オリジナルは1977年のABBAの4thアルバム「Arrival」収録曲。離婚について歌った内省的な曲で、明るくポップなヒット曲を多数持つABBAとしては暗い雰囲気の作品。然しながら出来はキャッチーで後にシングルカットもされたほど。明るさと暗さの対比が見事な作品です。特にインスト部分の明るい未来を予感させるようなギターの肯定感に満ちた高揚感のあるフレーズは秀逸で、個人的にはこの箇所をピアノを主体としたウォール・オブ・サウンドで是非聴いてみたいと思いました。また、The Bluebells / I'm Falling (2021 Wall Of Sound Version)において@otokabe_master氏が作り上げた重厚で荘厳なサウンドは この曲とも相性バッチリで、きっと素晴らしい作品になるとの確信から音壁化を依頼することになりました。音壁版はピアノ、カスタネット、ティンパニなどを大幅に導入し、きめ細やかな上に重厚かつ荘厳なサウンドが特徴的。特にピアノが大活躍で力強い響きによりヴォーカルの勇ましさと説得力を増幅し、煌びやかな響きで曲全体に華を添えています。聴かせどころのインスト部分でもピアノがギターにとって変わり、そのエコー感のある高らかな響きにより曲に空間的拡がりを与えるることが出来たと思います。更にカスタネットの快活な響きとの相乗効果で分厚い極上のウォール・オブ・サウンド(音壁)を実現しました。また、オリジナルには無かったティンパニの大幅な導入により迫力のある超重量級サウンドを実現。特に「aha」の部分は音壁効果をより高めるためにティンパニの強烈な一撃に置き換え、より雄大でダイナミックな内容へと変貌しました。全体として音壁史上稀にみる重低音に魅力を持つ作品に仕上がったのではないかと思います。(重低音を感じられる装置で聴かれることを推奨致します。)離婚という重い事実をしっかりと受け止め、前向きに生きていこうとする決意の勇ましさ、そして必ず来るであろう明るい未来への予感が重厚で荘厳なウォール・オブ・サウンドにより増幅され、説得力と感動が増したと感じます。「YOU TUBE」で聴けます。オリジナルPV明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器瑞々しさボーナス(音壁&二次創作)ポップ偏差値合計7787791071072@otokabe_master氏による「名曲のウォール・オブ・サウンド化シリーズ」は他にもとてつもない作品が複数あります。他にも音源の公開を予定していますので、どうぞお楽しみに。

2024.12.21

コメント(0)

-

南部から西海岸に移っても輝くフリーソウル CANDI STATON / HONEST I DO LOVE YOU 「HOUSE OF LOVE」'78

フリーソウルコンピ未収録推薦曲(4) 【 ポップ偏差値 62 】CANDI STATON / HONEST I DO LOVE YOU 「HOUSE OF LOVE」'78アラバマ州生まれのサザンソウル女性歌手キャンディ・ステイトンの1978年のアルバム「HOUSE OF LOVE」収録曲。彼女は名曲が多く、当ブログでも、1970年のSTAND BY YOUR MANや1969年のHEART ON A STRINGといったディープソウル系名曲を紹介済みです。メジャーのワーナーに移籍して78年に作られた本曲は、かなりディープ色の薄らいだ洗練されて聴きやすい内容。サザンな土臭いサウンドをバックに歌う彼女こそ真骨頂という感じだけど、ロサンゼルスで録音した軽やかで都会的なサウンドでも十分輝いていますね。曲は1976年にヒットした「Young Hearts Run Free」と同じDave Crawfordの作品で、明るく爽やかでキャッチーなメロディが素晴らしい。ウォーキングテンポで暗さの微塵もない世界観は聴いていて清々しい気持ちにさせてくれるのです。爽やかなコーラスも魅力の一つだけど、個人的には時折入るシタールの甘い音色がお気に入り。ディープ/サザンな彼女はちょっと・・・と躊躇してしまうようなフリーソウル・フリークにもお勧めです。「YOU TUBE」で聴けます。曲のPVもあります。明るく元気テンション高揚感疾走感グルーヴメロディ楽器瑞々しさボーナス(清々しさ)ポップ偏差値合計86867877562

2024.12.15

コメント(0)

全1810件 (1810件中 1-50件目)

-

-

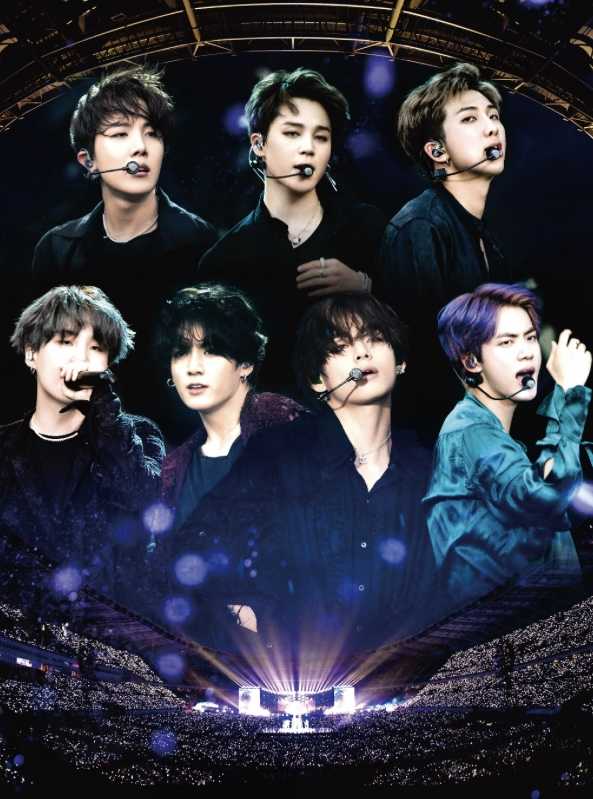

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…

- (2025-11-21 18:37:01)

-

-

-

- コーラス

- 町の文化祭で発表(11/10)

- (2025-11-26 21:03:53)

-

-

-

- LIVEに行って来ました♪

- サーカスパフォーマーまおのライブ

- (2025-11-23 13:17:54)

-