-

1

紅葉とコスモス街道~リュウちゃんの地元・斑鳩町縦断ウォーキング

法起寺のコスモス、法隆寺の紅葉今、「見頃」!?11月17日、リュウちゃんの住んでいる斑鳩町縦断ウォーキングを試みました。目的は、紅葉とコスモス、斑鳩町の紅葉とコスモス今、「見頃」なのだろうか?以下に、斑鳩町の「散策MAP」を貼り付けます。(斑鳩町散策MAP)斑鳩町は「法隆寺」を中心とする古い門前町です。リュウちゃんは上図の中心にある「法隆寺」のすぐ下の所に住んでいます。斑鳩町の一番西側には、春の桜、秋の紅葉の名所として知られている三室山と竜田川のある「県立竜田公園」があります(上図で左下)そして一番東側には、聖徳太子建立七大寺の一つとされる「法起寺(ほっきじ)」があります(上図で右上)、法起寺には、日本最古で、かつ日本最大の三重塔(706年建立、高さ24m、国宝)があります。斑鳩町の中央部分に住んでいるリュウちゃん、以下の順路で「斑鳩町縦断ウォーキング」をしました。自宅(法隆寺の下)~竜田公園~藤の木古墳~法隆寺~斑鳩神社~法輪寺~法起寺~中宮寺跡~法隆寺~自宅、結局、2回縦断したことになる!早めに昼食を済ませて、午前11時30分、自宅を出発、正午に今回の散策の出発点となる三室山の麓に着きました。<三室山(みむろやま)>三室山は、斑鳩町の西の端にある標高82mの小さな山です。現在では「県立竜田公園」の一部に含まれていまして、奈良県が管理をしています。三室山の麓に、以下のような「歌碑」が立っています。嵐吹く三室の山のもみぢ葉は竜田の川の錦なりけり~能因法師千早ふる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは~在原業平 <閑話:落語「千早振る」の解釈>昔、人気大関だった「竜田川」が吉原に遊びに行った。その際、「千早」という花魁に一目惚れしたが、「千早」は相撲取りが大嫌いだったので、竜田川は千早に振られてしまった。竜田川は次に千早の妹分の花魁「神代」に言い寄るが、彼女も、「姐さんが嫌なものは、わちきも嫌でありんす」と、言うことを聞かない。千早と神代に振られたことが原因で成績不振となった竜田川は力士を廃業し、実家に戻って家業の豆腐屋を継ぐ。それから数年後、竜田川の店に一人の女乞食が訪れ、「おからを分けてくれ」と言う。喜んであげようとした竜田川だったが、なんとその乞食は零落した千早太夫の成れの果てだった。激怒した竜田川は、おからを放り出し、千早を思い切り突き飛ばした。千早は、井戸のそばに倒れこみ、こうなったのも自分が悪いと井戸に飛び込み入水自殺を遂げた。和歌の最後、<水くくるとは>の「とわ」は、千早の本名だったのだ。閑話休題、三室山の紅葉です。山の麓を流れる川は「竜田川」です。色づきはイマイチだ。 <竜田公園>やはり色づきはイマイチ、まだ「見頃」にはちょっと早かったのかも知れませんね。でも、朱い小橋を渡った竜田川の川向うの高台の紅葉は中々見応えがありました。<藤の木古墳のコスモス> 竜田公園から20分くらい歩きますと、「藤の木古墳」に着きます。藤の木古墳はリュウちゃんの自宅から徒歩6分の所にあります。藤の木古墳の周辺では、、10年ほど前から休耕田を利用して、コスモスが植えられています。 藤の木古墳とコスモスのコラボ、コスモスは終わりに近いが見事!今年は以前に比べ、コスモスの耕作面積が半分くらいになってしまいました。 元々、斑鳩町のコスモスは政府の減反政策で休耕田になった私有地に植えられたのですが、減反政策が2018年に廃止になりましたので、斑鳩町のコスモスの2大名所である「藤の木古墳周辺」、「法起寺周辺」の両方共、コスモス畑の面積が半減したようです。しかし、斑鳩町全体のコスモス畑は減っていないのだ!何故なのか(?)この(?)が今回のブログのテーマの一つです。この(?)、ブログの最後で明らかになるのだ!<斑鳩文化財センター周辺、業平道のコスモス>斑鳩文化財センターはリュウちゃんの家から徒歩4分の近所にあります。主として「藤の木古墳」のガイダンスをする目的で平成22年に設立されました。館内には藤の木古墳から出土した石棺や金銅製の装飾品などのレプリカが納められ、藤の木古墳の概要が分かるシステムになっています(尚、本物の出土品は橿原考古学研究所付属博物館に収められています)(斑鳩文化財センター)文化財センター周辺のコスモス、まだ「見頃」だ!<法隆寺の紅葉> 先ずは南大門の前の長い松並木の中の「紅一点」、サクラ紅葉です(この桜は、今年の5月4日に更新したブログで紹介しました)南大門から境内に入ります。おお、法隆寺の紅葉は「見頃」だ!法隆寺は「松の寺」です。参道の松並木に始まり、境内の至る所にクロマツが植えられています。法隆寺が「松の寺」になったのは、1261年(鎌倉時代)に後嵯峨上皇が法隆寺に参拝した時から始まるようですが、「黒松」は杉やクスノキのように長命の樹木ではなく、せいぜい300年くらいの寿命なので、何度も植え替えられて今日に至っているようです。 法隆寺の境内で最長老(樹齢不明)のクスノキの周囲にも紅葉が見られましたが、これは老クスノキの貫録勝ちですね。世界最古の木造建造物である「法隆寺」ですが、境内の樹木は上の老クスノキを除き、皆「若木」なのです。 特に、春の桜、秋の紅葉の殆どは、推定樹齢20歳位、これではとても「奈良の桜・紅葉の名所」とは言えませんね。しかし、今年の紅葉を観て、法隆寺は奈良屈指の紅葉の名所、といえるようになったとリュウちゃんは感じたのです。<斑鳩神社裏のコスモス>法隆寺東院伽藍から、斑鳩3塔の一つである「法輪寺」に向かいます。途中、斑鳩神社の裏手にもコスモス畑があります。ここのコスモス、もう終わりかけだ。<法輪寺付近のコスモスとイチョウ> 斑鳩神社から法輪寺に向かう小道の脇もコスモスの見所です。コスモスの下は柿畑、コスモスと柿のコラボが観られます。 コスモスと法輪寺三重塔のコラボ、上の写真右側のイチョウ、見事な黄金色だ!<法起寺周辺のコスモス> 法輪寺から5分程、東に向かって歩きますと、本日の散策の最終ラウンド、「法起寺」に至ります。ここは斑鳩町を代表するコスモスの名所なのだ!法起寺周辺のコスモスも、この日にはもう終わりかけで、開花している花の間にしぼんだ花の名残りが多く見られました。そして作付面積も以前の約半分ほどに減っていました。 藤の木古墳から法起寺までのコスモス、減反廃止で半減した!しかし皆様、斑鳩町全体のコスモス畑は、ちっとも減っていなかったのです!それは、2018年に公園として整備された「史跡・中宮寺跡」の周りに広大なコスモス畑が出現したからなのです。<史跡・中宮寺跡公園>法起寺から奈良県道9号奈良大和郡山斑鳩線を国道25号線に向かい300mほど南下した所に「中宮寺跡地」があります。ここは2018年、公園として整備され、「史跡・中宮寺跡公園」になりました。「中宮寺跡地」???弥勒菩薩で有名な、「中宮寺」は法隆寺夢殿の裏手に在るのに、何故、別の場所に「跡地」が在るのか???「中宮寺」は、法隆寺創建と同じ頃、聖徳太子が母・穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)のために創建したと伝えられる尼寺です。現在の「中宮寺跡公園」の地に創建されましたが、16世紀末頃の戦国時代に、中宮寺は戦禍のため炎上したので、現在地である法隆寺夢殿の裏手に避難、そのままその地が現在まで続く「中宮寺」の地となったのだそうです。「史跡・中宮寺跡」は、元「中宮寺」の跡地だったのだ!2018年の政府の減反政策廃止で、藤の木古墳周辺や法起寺周辺のコスモス畑の減少を見越したように、「中宮寺跡地公園」の周辺は広大なコスモス畑として生まれ変わったのです。「中宮寺跡地公園」のコスモス、斑鳩町のコスモスの新しい名所なのだ!午後4時過ぎ、約4時間に渡る斑鳩町散策を終えて、帰途につきました。 リュウちゃんの家は法隆寺の傍にありますので、帰り道も法隆寺の境内の参道を通ります。法隆寺参道の紅葉、夕方は一段と美しい!

2020年11月23日

閲覧総数 1245

-

2

NHKの朝ドラマ「カーネーション」の尾野真千子さん

NHK朝ドラマ「カーネーション」尾野真千子さん、素敵な女優さんだ!(尾野真千子さん) 昭和58年放映の「おしん」以来、ほとんどNHKの朝のドラマを観ていなかったリュウちゃん、今週から「カーネーション」を観るようにしました。 何故29年ぶりに「朝ドラ」を観るようにしたかといいますと、最近、facebookで「友達」の端くれにさせて頂きました尊敬する高校の先輩が、「面白い!」と言っていた事が一つ、もう一つは、主役の小原糸子を演じる女優・尾野真千子さんを観たいと思ったからです。 リュウちゃん、最近まで、このドラマの主役の女優さんが尾野真千子さんとは知りませんでした。 彼女の凛としたたたずまい、壷に嵌ったコテコテの関西弁、久々に素晴らしい女優さんの出現だ! 以下に尾野さんのキャリアを辿ってみます。 (尾野真千子プロフィール) ★ 奈良県西吉野村(現・五條市)出身、中学3年生の時、奈良在住の映画監督・河瀬直美さんに見出される。★ 平成9年、河瀬さんの映画「萌の朱雀」で主演デビュー(当時15~16歳)この映画はカンヌ映画祭で新人監督賞受賞、★ その後、「あしたはきっと・・・」、「リアリズムの宿」、「茶の味」、世界の中心で、愛をさけぶ」、「ありがとう」などの映画に助演、★ 2007年(平成19年)、再び河瀬直美監督「殯(もがり)の森」で2回目の主演、この映画は第60回カンヌ映画祭でグラン・プリ受賞、 尾野真千子さんは河瀬直美監督に見出され、河瀬監督の2作の映画で主演し、その2作がカンヌ映画祭で受賞しました。女優・尾野真千子は河瀬直美監督に育てられて、大きく翔いたと云えそうですね。 上の写真は、映画「殯の森」のスチールです、右側の女性は尾野真千子さん、左側の老人を演じた男性が「うだしげき」さんです。この映画では、尾野さんとうださんは二人共、「主演」なのです。 うだしげき(宇多滋樹)さんは、現在、奈良市のNHK奈良放送局の裏手で、古書喫茶「ちちろ」のマスターをされています。http://www2.odn.ne.jp/chichiro/ 映画が好きなリュウちゃん、「殯の森」が公開された頃から、時々「ちちろ」に足を運んでいました。しかし、なかなか宇多さんに話しかけることが出来ませんでした(リュウちゃんはシャイな人間なのです) 宇多さんと話をするようになったのは、昨年の秋頃からです。話のきっかけとなったのは、店に置いてあった200枚くらいのクラシックLPレコードです。いつも店内には静かな音量でクラシック音楽が流れています。ある時、バッハの「平均律クラヴィア曲集」が流れていましたので、思い切って宇多さんに「この演奏者はリヒテルですか?」と声を掛けました。その会話がきっかけとなり、クラシック音楽の話、昭和30~40年代の映画の話、昔読んだ小説の話、、、 実に話が合うのです!その日聞いたのですが、宇多さんはリュウちゃんと同じ昭和21年生まれ、同い年だったのです。道理で話が合う訳だ。 リュウちゃんは昔レコード会社に勤めていまして、その時に集めたLPレコードやCDを数千枚持っています。最近はLPレコードを聴く機会が無くなりましたので、宇多さんに「持っているレコードをこの店で使っていただけませんか?」とお願いしたところ、大変喜んで頂き、以後、せっせとLPレコードを「ちちろ」に持参するようになりました。近々、店のレコード置場に「リュウちゃんライブラリー」を作って頂けるとの事、 死蔵していたLPレコードが「ちちろ」で生き返る。リュウちゃんにとりましては、ワクワクするような嬉しいことなのです。 「ちちろ」には、いつも美味しいコーヒーを点ててくれる素敵な女性がいます。最初リュウちゃんは、宇多さんが雇っている店員さんかなと思っていましたがどうも二人は対等の関係にあるようだ、どういう女性なのだろう? 先日、奥方と二人で「ちちろ」に行ったのですが、奥方が店にバックナンバーの揃っていた季刊誌「うかたま」(「暮らしの手帖」のような雑誌です)をパラパラと読んでいましたところ、その女性が奥方に「私、豆類が好きで、この雑誌に豆を使ったレシピをいくつか掲載しているのですよ」と話しかけてきました。 彼女の「豆料理のレシピ」が掲載されていた「うかたま」(第25号)を書店で買い求め、家へ帰って調べましたところ、彼女の名前が判りました。 能登山晶子さん、彼女はお菓子の店「まめすず」の店主だと書かれていました。http://mamesuzu-sweets.com/ しかし、彼女は「ちちろ」で終日、コーヒーを点てている、「まめすず」は何処ににあるのだろう? 判りました。「ちちろ」と「まめすず」は同じ店だったのです! 尾野真千子さんから始まったこのお話は、うだしげきさん、能登山晶子さんという素敵な方々の紹介でひとまずお終いです。 皆様も奈良に来られる機会がございましたら、是非「ちちろ」「まめすず」に寄って見て下さいね。昭和初期を思わせるレトロで落ち着いた空間の中で、能登山さん特製の美味しいコーヒーとケーキ、宇多さん特製のうどんと楽しいおしゃべりで、時の立つのを忘れてしまいますよ。 後久先輩、また「ちちろ」に行きましょう!---バッハ「平均律クラヴィア曲集」より「プレリュード第1番」http://youtu.be/NxFCUTHnZPM テレマン:「ターフェルムジーク」よりhttp://youtu.be/B6akumCg9rU シューベルト「菩提樹」http://youtu.be/jyxMMg6bxrg

2012年02月17日

閲覧総数 494

-

3

映画「そして父になる」を観る(1)~カンヌ映画祭の是枝裕和と河瀬直美

カンヌ映画祭審査員特別賞受賞清新なホームドラマの名作、ここに誕生、 先日、是枝裕和監督の新作「そして父になる」を観て来ました。http://soshitechichininaru.gaga.ne.jp/ この映画は、今年のカンヌ映画祭で、審査員特別賞を受賞しました。是枝監督の作品としては、2004年の「誰も知らない」以来、2度目のカンヌ受賞ですが、今回は作品自体に与えられた賞なので、その受賞価値はより大きいと思います。 また、出演者が人気絶頂の福山雅治=尾野真千子ということもあり、興行的にも順調な滑り出しで、予想では興行収入20億円規模の大ヒットになるようです。「誰も知らない」の興収は9200万円なので、是枝作品としては破格の大ヒットですね。 今年のカンヌ映画祭は、例年になく大きな話題になりました。審査委員長は20世紀アメリカ映画を代表するスティーブン・スピルバーグが選ばれ、同じく審査員には、「ライフ・オブ・パイ」のアン・リーなどと共に、日本人として初めて河瀬直美監督が選ばれたのです。 「そして父になる」の大ヒットは、河瀬直美監督が日本人として初めてカンヌ映画祭の審査員に選ばれたことに端を発した」と奈良人リュウちゃんは考えています。 河瀬直美監督は、奈良出身。奈良在住の映画監督です。1997年に発表した「萌の朱雀」で、カンヌ映画祭カメラ・ドール(新人監督賞)受賞、その10年後の2007年、「殯(もがり)の森」で、カンヌ映画祭審査員特別賞(グラン・プリ)受賞、この2度に渡るカンヌ受賞で、河瀬直美の名声は世界の映画人の間に轟いたのです。尚、以上2本の映画の主演は、今回の「そして父になる」で、福山雅治の妻を演じた尾野真千子でした。 「殯の森」公式HPhttp://www.mogarinomori.com/ 是枝裕和監督は、1962年生まれ、河瀬直美監督より7歳年上です。東京生まれの東京育ち、テレビ番組制作会社に入社して、主にドキュメンタリー番組を制作していましたが、1995年、「幻の光」で監督デビュー、2004年の「誰も知らない」で、主演の柳楽優弥(やぎらゆうや)が、史上最年少でカンヌ映画祭主演男優賞を受賞したことで一躍、世界の映画人に知られる存在になりました。 是枝監督の作品は、デビュー作から日本よりも外国で評判が高く、数々の映画祭で華々しい受賞暦があります。以下に受賞暦をまとめて見ます。★ 1995年「幻の光」(主演:江角マキコ、浅野忠信)ヴェネツィア国際映画祭 金のオゼッラ賞バンクーバー映画祭 グランプリシカゴ映画祭 グランプリ★ 1998年「ワンダフルライフ」(主演:ARITA他)ナント三大陸映画祭、グランプリブエノスアイレス映画祭 グランプリ、★ 2004年「誰も知らない」(主演:柳楽優弥、YOU)カンヌ映画祭 最優秀男優賞フランダース国際映画祭 グランプリ★ 2006年「花よりもなほ」(主演:宮沢りえ、岡田准一)高崎映画祭 最優秀作品賞 (尚、高崎映画祭では、是枝監督の作品は、ほぼ全作、作品賞、監督賞を受賞しています)★ 2008年「歩いても歩いても」(主演:阿部寛、樹木希林、原田芳雄、YOU) ユーラシア国際映画祭 最優秀監督賞マール・デル・プラタ国際映画祭 最優秀作品賞★ 2011年「奇跡」(主演:前田航基、前田旺志郎)サン・セバスティアン国際映画祭・カトリックメディア協議会賞イスファハーン国際青少年映画祭、最優秀作品賞 第66回カンヌ映画祭は、2013年5月15日~26日の12日間に渡って開催されました。それに先立つ4月24日、河瀬直美監督が日本人として初めて審査員に選ばれたというニュースが日本中を駆け巡り、今年のカンヌ映画祭には例年になく、マスコミ取材が殺到、テレビを始め、様々なメディアで河瀬直樹監督のインタビューなどが大量に流されました。 「そして父になる」は、5月18日に公式上映され、上映の後、約10分間のスタンディングオーベーションが巻き起こり、是枝監督や主演の福山雅治、尾野真千子は号泣したのだそうです。 河瀬直美監督は、審査に当たり、審査委員長のスティーブン・スピルバーグから、「技術がどうとかではなく、自分の心に一番残った感動作を選びましょう」とアドバイスを受け、審査員という重圧から解放されたのだそうです。 河瀬直美、日本人として初めてカンヌの審査員になる→マスコミにカンヌの話題が大量露出→「そして父になる」、公式上映で大好評、最終日に審査員特別賞受賞、是枝監督、福山雅治、尾野真千子の受賞インタビューが大量露出。 以上のプロセスにより、「そして父になる」の大ヒットは確約されたとリュウちゃんは思いました。 是枝監督は、今年51歳、東京生まれの東京育ち、河瀬監督は今年44歳、奈良生まれの奈良育ち、年代も生まれ育ったところも違う二人の監督、どんな接点があったのでしょうか? 実は、この二人の監督は、お互いの無名時代から太い「絆」で繋がっていたのです!次回のブログでは、二人の18年に渡る「絆」について書いてみる予定です。 (「そして父になる」を観る(2)に続きます)

2013年10月09日

閲覧総数 275

-

4

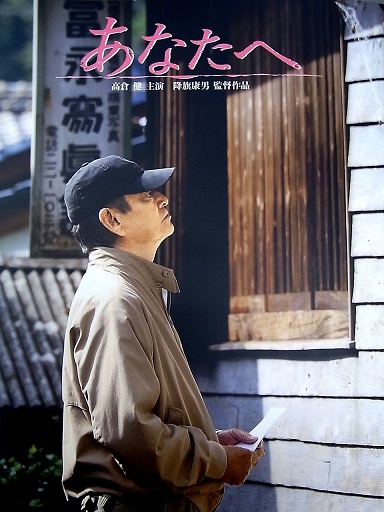

高倉健主演の映画「あなたへ」を観る。

「あなた」の写真に見入る腱さんの目、「あなた」は、永遠の憧れなのです。先日、高倉健が6年ぶりに主演した映画「あなたへ」を観に行きました。「あなたへ」予告編http://youtu.be/qrU_iyvjJQI この映画のキャッチフレーズは以下です。 人は、いつも伝えきれない想いを重ねて、一期一会の旅を続けている。 映画の発端を少しお話します. 富山刑務所の指導技官を務める倉島英二(高倉健)は、妻・洋子(田中裕子)がリンパ腫で53歳で早世して間もないある日、妻の友人の女性から、妻が友人に託した絵手紙を受け取る。その絵手紙には、「故郷の長崎県・平戸の海に散骨して欲しい」と書かれていた。友人に託された絵手紙は、もう一通あり、それは平戸郵便局に局留めで郵送したので、平戸に行った時に受け取って欲しい、との伝言が妻の友人から托された。 局留め郵便物の受け取り期限まであと10日余り、倉島は意を決して、自分が退職した後、妻と二人で日本中を旅しようと思い後部座席を取り払ってリビング風に改造した大型車を一人で運転して、富山から平戸まで、1200キロの旅に出る。 結婚してからも、殆ど自分の前半生を打ち明けなかった妻の故郷の平戸には、何が待っているのか? わざわざ平戸郵便局留めにした絵手紙には何が書いてあるのか? 映画は、妻の故郷である平戸で、何が待ち受けているのかという結末の興味に収斂されていくロードムービーです。このエンディングに何が待っているのかという興味の繋ぎ方は、同じ高倉健主演の映画「幸福の黄色いハンカチ」を彷彿させられました。高倉健の役柄は、「幸福の黄色いハンカチ」では刑務所を出所した受刑者。「あなたへ」では刑務技官ですが、共に日本人が考える「理想の男性像」を見事に演じていました。 平戸までの約10日間の旅の中で、短かかったけれど幸せだった妻との結婚生活の回想と、旅の途中で巡りあったビートたけし、草薙剛、佐藤浩市、などの人々との暖かい交流、平戸で出逢った大滝秀治、余貴美子、綾瀬はるかなどの人物像が実に鮮やかに描かれます。佐藤浩市は俳優の格としては、ビートたけしに次ぐ人の筈ですが、彼は最初、不相応なチョイ役に近い形で映画に登場して来ます。 あの佐藤浩市が何故、こんなチョイ役なのだ? このリュウちゃんの疑問は、映画の最後になって意外な形で見事に氷解するのです。 この映画の中で、リュウちゃんが後々まで残像として残るであろう事が二つありました。一つは童謡歌手という設定の田中裕子が2回歌った歌、もう一つは旅先で出逢ったビートたけしが話した「種田山頭火」の話。 一つ目の田中裕子が歌った歌は、「銀河鉄道の夜」などで有名な宮沢賢治の作詞作曲の「星めぐりの歌」です。http://youtu.be/q0gQSKKjh9Mこの歌の1番の歌詞は以下です。 あかいめだまの さそりひろげた鷲の つばさあをいめだまの 小いぬ、ひかりのへびの とぐろ。 この歌は「銀河鉄道の夜」と関連のある作品で、星空を旅する歌です。歌詞の、赤い目玉の「さそり」は、さそり座のアンタレス、「青い目玉の「子犬」は、おおいぬ座のシリウスを指します。 田中裕子扮する童謡y歌手の洋子さんは、最初この歌を富山刑務所の慰問の時に歌います。2回目は、倉島が旅の途中で足り寄った兵庫県朝来市にある「天空の城」と云われる「竹田城跡」で歌います(生前の回想シーンです)(以上の竹田城の写真、「明日の地球」さんのブログから拝借しました) 映画は西日本を横断する旅の話、「星めぐりの歌」は星空を旅する歌、この静かな歌が、映画のテーマとオーバーラップして、深い余韻を残してくれました。 倉島は旅の途中で、キャンピングカーで旅するビートたけしに出逢います。たけしさんは、倉島に「旅とさすらいの違いは何だと思いますか?」という質問をし、「旅とは目的地があり、帰るところがあるもの、さすらいとは、目的地もなく、帰るあてもないもの」と自問自答します。 旅先での短い会話の後、たけしさんは倉島に「種田山頭火」の著書「草木塔(そうもくとう)」を残します。 種田山頭火は、後半生をさすらいの旅の下に過ごした自由律の俳人、「草木塔」から自由俳句を幾つか挙げてみます。 分け入つても分け入つても青い山この旅、果もない旅のつくつくぼうし笠にとんぼをとまらせてあるくほろほろ酔うて木の葉ふるしぐるるやしぐるる山へ歩み入るどうしようもないわたしが歩いてゐる ビートたけしさんは倉島のことを「目的のある旅人」、自分のことを「種田山頭火」と同類の「さすらい人」だと感じていたのでしょうか? この映画の主役を演じた高倉健は今年で81歳になりました。リュウちゃんが敬愛するクリント・イーストウッドと同年代です。さすがに歳相応に手の皺だけでなく、顔の皺も深くなりましたが、科白回しは明瞭、あの鋭い目線もクリント・イーストウッドと同じように、永遠の壮年者です。 腱さんの脇を固める田中裕子(リュウちゃん、彼女のファンです!)、ビートたけし、長塚京三、原田美枝子、草薙剛、佐藤浩市なども皆、人物造形の彫りが深く、66歳になったリュウちゃんと致しましては、今年観た映画の中で一番心に残る作品となりました。ラスト近く、平戸の海に洋子さんの遺骨がサラサラと散骨された静かなシーンでは、思わず涙が込み上げてしまいました。 高倉健さん、何時までも「理想の男」でいて下さいね!

2012年09月20日

閲覧総数 669

-

5

唐招提寺の「瓊花(けいか)」

唐招提寺・鑑真和上ゆかりの瓊花(けいか)、アジサイに似た清楚な白い花、今、満開!先日、朝日新聞の奈良版に、「鑑真和上ゆかりの瓊花(けいか)が見頃 奈良の唐招提寺」という記事が掲載されました。http://www.asahi.com/articles/ASH4S4Q7SH4SPOMB008.html「瓊花」???これまで聞いたことのない花だ、どんな花なのだろう?以下、新聞の記事の冒頭を転載します。奈良市の唐招提寺で、開祖・鑑真和上(688~763)ゆかりの名花「瓊花(けいか)」が見頃を迎えた。5月6日まで特別公開される。 鑑真和上の故郷・中国揚州市の花で、隋の煬帝(ようだい)が門外不出としたことから「皇帝の花」と称される。和上没後1200年の1963年に中国仏教協会から贈られた。ここ数日の陽気で一気に開花が進んだという。 高さ3~4メートルの10本の木を白い花がびっしりと覆っている。ガクアジサイに似た花弁が開き、内側についた無数の小さなつぼみも少しずつ咲き始めている。う~ん、由緒ある珍しい花のようだ、よし、善は急げ。早速観に行こう!ということで、4月末の好天の日に唐招提寺に出掛けました。今回は電車で近鉄「西の京」駅まで行き、そこから徒歩で唐招提寺に向かいました、「西の京」駅を降りたところに「薬師寺」がありますので、先ずは唐招提寺の道沿いにあります「薬師寺・玄奘三蔵院」に立ち寄りました。下の写真は、沿道に咲く牡丹の花です。もう牡丹の季節なのだ!「玄奘三蔵院」の伽藍の中に、法相宗の開祖、慈恩大師の名を頂く「慈恩殿」があります。この前に以下のようなパネルが掲げられていました。早速、慈恩殿に入り、下絵を鑑賞、さすが芸術家細川護熙元首相、素晴らしい下絵だ!玄奘三蔵院から徒歩10分で唐招提寺に到着です。お目当ての「瓊花」は、唐招提寺境内の一番奥の「御影堂供華園」の庭園にあります。お目当ての「瓊花」と共に、「藤の花」も見頃を迎えていました。以下、この庭園の「瓊花」の写真を何枚かUPします。案内係のお姉ちゃんの話によれば、「瓊花」はここの庭園の他には、[皇居」と九州・南さつま市の「鑑真記念館」の3箇所しか植えられていないのだそうです。日本で3箇所しか咲いていない珍しい花、満開を堪能出来、感動!ご覧頂きましたように、「花」だけを見れば「アジサイ」ですね。でも、「瓊花」とアジサイは全く違う系統の花のようです。以下に俄か調べしました「瓊花」と「アジサイの違いをまとめてみました。(1)「瓊花」は、「スイカズラ科」、アジサイは「ユキノシタ科」の花、(2)瓊花は5弁花(萼)、アジサイは4弁花(萼)、(3)瓊花は「半常緑低木」、つまり、れっきとした「樹木」で、樹高5m位になります。アジサイも「落葉低木」で、一応「樹木」ですが、樹高は2m位(リュウちゃん、今の今まで、アジサイは「草」だと思っていました)実はリュウちゃん、「瓊花」の「瓊」という漢字を見て、ある女性を思い出しました。その女性は、昔務めていたレコード会社の先輩の奥様で、「瓊花」のように色白で清楚な佳人でした。今回、この花を見て、先輩にメールしました所、奥様もこの花のことを雑誌の記事で知っていたそうです。その人の名は「瓊子」さんなのです。唐招提寺を出たのが、正午少し前、例に寄りまして持参したおにぎり弁当と缶ビール(2缶)で昼食を摂ろうと思いましたが、適当な場所がなかなか見つかりません。なので唐招提寺から40分程歩いて、「平城宮跡」に行き、下記の「大極殿」の見えるベンチで遅い昼食。プファ~、ビールが旨い、大極殿前のツツジが綺麗だ!桜の季節が終わり、奈良では「藤」、「牡丹」、「芍薬」、「ツツジ」の季節になって来ました。次回は「長谷寺の牡丹」のフォトブログをUPする予定です。乞う、ご期待!

2015年05月02日

閲覧総数 2204

-

6

伊藤若冲の代表作「動植綵絵(どうしょくさいえ)」全30幅その3

神話の鳥・白鳳のハートマークの尾羽に胸キュン!現代ポップアートの先駆「老松白鳳図」、遂に登場!(「動植綵絵」25番、「老松白鳳図」の尾羽の部分図)これまで2回に渡り紹介してきました伊藤若冲の「動植綵絵」も、いよいよ今回でラストになります。これまでリュウちゃんも殆ど無知だった若冲の「動植綵絵」ですが、このブログ作成に悪戦苦闘することにより、おぼろげではありますが、若冲の魅力の一端を垣間見することが出来たと思っています。例によりまして個々の図には、リュウちゃんの素人丸出しの下手な説明文を付けていますが、若冲をよくお知りの方は無視して下さいね。 -----{伊藤若冲「動植綵絵」全30幅その3}(21)「薔薇小禽図 (ばら しょうきんず)」→明和2年(1765年)頃の作、紅、うす紅、白の3種のバラの図に小鳥1羽、画面右上の斑点のある黒い塊は苔むした岩なのでしょうか?、江戸時代以前の日本画でバラの図は珍しいですね。(22)「牡丹小禽図(ぼたん しょうきんず)」→明和2年(1765年)頃の作、(21)の「薔薇小禽図」と一対をなす図と考えられています。両作共、花の中に小鳥が埋まってしまっていて、よく見ないのと小鳥が何羽いるのか、すぐに確認出来ないですね。こちらの図には2羽の小鳥が描かれています。(23)「池辺群虫図(ちへん ぐんちゅうず)」→明和2年(1765年)頃の作、水辺に実った瓢箪の周りに群れる蛙、蛇、蝶、トンボなど、この図には60匹もの小動物が描かれています。リュウちゃん、この図から「鳥獣戯画」を連想しました。(24)「貝甲図 (ばいこうず)」→明和2年(1765年)頃の作、「動植綵絵」初めての「海の図」、サンゴ、巻貝、2枚貝、、、いったい、何種の貝が描かれているのか、まるで博物学の精密画のようなリアルな貝類は、標本を見て描かれたのか? 江戸時代に描かれた図とは思えないようなリアルな図ですね。ここから「第3期」にはいります。これまでの「第2期」の作品は、宝暦11年(1761年)頃 - 明和2年(1765年)頃に制作されましたが、「第3期」の作品は、明和2年(1765年)頃 - 明和3年(1766年)頃に制作された作品です。(25)「老松白鳳図(ろうしょう はくほうず)」→中国神話に出てくる伝説上の鳥「鳳凰(ほうおう)」、この作品は「動植綵絵」を代表する大傑作だとリュウちゃんは思っています。若冲には「鳳凰」を描いた図が「老松白鳳図」を含め、少なくても4幅あります(「日出鳳凰図(にっしゅつ ほうおうず)」、「旭日鳳凰図(きょくじつ ほうおうず)」、2対から成る「孔雀鳳凰図」の一つ「鳳凰図」、そして「老松白鳳図」です)以下に「老松白鳳図」に先行する2幅を紹介します。★「日出鳳凰図」→「旭日」を背に華麗に飛翔する鳳凰を描いた「吉祥画」です(制作年代不明、ボストン美術館蔵)★「旭日鳳凰図」→若冲が画業に専念するようになった40歳の時に完成した作品、1つがいの鳳凰の尾羽は既にハート型になっています。さて、(25)の「老松白鳳図」です。「動植綵絵」シリーズ4作目にして最後の「老松図」であると共に、シリーズ8作目にして最後の「白い羽の鳥の図」、「動植綵絵」で追い求めた2つのテーマの集大成のような図だとリュウちゃんには思われました。鳳凰の白い羽は下塗りした金泥の効果で、見事に輝いています。羽の先端のハート型、この造形感覚は現代のポップアートそのものですね!手塚治虫の漫画に「火の鳥」という作品があります。「火の鳥」はエジプト神話に出てきますフェニックス(不死鳥)で、中国神話の「鳳凰」とは違うのですが、手塚治虫さんは「火の鳥」のキャラ(以下の図)を描くに当り、若冲の「老松白鳳図」を参考にしたのではないかとリュウちゃんは妄想しているのです(苦笑)(26)「芦雁図(ろがんず)」→凍てついた水面に真っ逆さまに落ちるような1羽の雁、画面上部いっぱいに描かれた「落雁」が不安と異様な感銘を観る者にもたらす図です。この「不安感」は、若冲が後継者としていた末弟の宗寂が急逝したことに関係があるとする説があるようです。(27)「群魚図(蛸)(ぐんぎょず たこ)」→マダコを含む16種類の海の魚が画面左下に向かって一直線に泳ぐ図です。海の魚の描写は、魚類図鑑のように正確、若冲が生まれ育った京都の錦市場の魚店で陳列されていた本物を見て描いたのかも知れませんね。上から2番目の魚は「鰹(カツオ)」ですが、腹に特有の横縞があります。このカツオの横縞は死んですぐ現れるもので、遊泳しているカツオにはこの縞が無いのだそうです(現代でも遊泳しているカツオを見る機会は稀ですので、この「間違い」は致し方ないですね)(28)「群魚図(鯛)(ぐんぎょず たい)」→(27)と一対をなす図、こちらは「鯛」が一番大きく描かれているので便宜上「群魚図(鯛)」と命名されたようです。(29)「菊花流水図 (きくか りゅうすいず)」→S字型に配置された流氷を背に、咲き誇る白菊の「若冲ホワイト」が印象に残ります。紅い菊の花の周りに遊ぶ小鳥たちは少し印象が薄いですね。これは「動植綵絵」第3期の特徴のようです。白い菊の花と画面下の突き出た岩が若冲の「男色」を暗示しているという説がありますが、どうなのでしょうか?(30)「紅葉小禽図(こうよう しょうきんず)」→第1回目に紹介しました(4)の「秋塘群雀図」と並ぶ2作目の「秋の図」、紅葉の枝にとまっている2羽の小鳥は、秋に南方に渡っていく「オオルリ」です。下のオオルリがとまっている紅葉の枝が「円い輪」になっているのが面白いですね、こんな枝、実際にあるのかな?以上で3回に分けて紹介させていただきました伊藤若冲「動植綵絵」は終わりです。永年憧れていました若冲の「動植綵絵」、今年の7月17日に京都・相国寺境内にある「承天閣美術館」の「生誕300年記念・伊藤若冲展」で一挙に観ることが出来ました。このブログを書き終える今、リュウちゃんの「動植綵絵」ベスト3は以下です。(1位)→(25)の「老松白鳳図」、(2位)→(20)の「群鶏図」(3位)→(9)の「老松孔雀図」3位以下の順位はその日の気分によって左右されそうですが、1位、2位は多分、永久に不動だと思っています。皆様のベスト3は如何でしょうか?このブログの最後に、最初にはりつけた「相国寺・承天閣美術館」での「若冲展」のポスターを再掲します。会場の「相国寺・承天閣美術館」へのアクセスは、京都市営地下鉄「今出川」駅下車徒歩8分です。尚、この「若冲展」は2016年12月1日(日)まで年中無休で開催されています。複製品ということもあり、殆ど待ち時間無しで入場出来ますので、興味を持たれた方はぜひ行ってみて下さいね。伊藤若冲の30幅の「動植綵絵」最高です!

2016年08月20日

閲覧総数 3381

-

7

2017年の桜紀行(1)~奈良の早咲き桜巡り

天理教本部の河津桜、今満開今年は3月の気温が低く、各地でソメイヨシノの開花が例年より一週間くらい遅れているようです。全国のトップを切って、東京では3月25日に「開花宣言」が出ましたが、各地の開花宣言は概ね3月末になる気配、奈良のソメイヨシノもまだ「一分で開花」の状態です。梅は咲いたか、桜はまだかいな?3月28日、ソメイヨシノの開花を待ちきれないリュウちゃん、「奈良の早咲き桜」を求めて半日行脚を試みました。メインは一昨年に行った天理市の天理教本部の横手にある「河津桜の並木」です。河津桜の本場、伊豆の河津町の「河津桜」の開花期は2月上旬~3月上旬とのこと、普通なら3月下旬には「見頃」は終わっている筈ですね。実はリュウちゃん、伊豆の本場の河津桜の「見頃」を知りましたので、3月8日に天理教本部に行って見たのですが、まだ天理教本部の河津桜は蕾も付いていない!?!ということで、ほうほうのていで引き返したのでした。あれから20日経った、何ぼ何でも、もう咲いているだろう?というアバウトな動機で出掛けてみたのです。3月28日は朝から久々の健康診断、それが終わったのが午前10時、健康診断では絶食で受診しましたので、遅めの朝食を摂り、午前10時半、家を出発<郡山城址>今回の天理行きは、近鉄郡山経由で行きました。途中、郡山城址に立ち寄ってみました。修復が終わり、一般公開された天守台に登りました。天守台からは大和平野が一望出来ます。下の写真は、奈良市の若草山方面の眺望です。城のお堀の土手に、早咲き桜を発見、近づいて見ることにしました。以下が近づいて撮った写真です。ピンクの「早咲き桜」が2本ありました。郡山城の「早咲き桜」期待していなかったが、見られて良かった!<天理教本部付近>広大な敷地を持つ天理教本部の周辺には、さまざまな「早咲き桜」のビュースポットがあります。先ずは本部右手にある小公園の「早咲き桜」です。本部の「城壁」の下の「早咲き桜」本部手前の「駐車場」付近には見事な濃いピンクの八重桜が4本あります。この「早咲き桜」、素晴らしい!いよいよ本日のお目当て、本部右手の「河津桜並木」です。今が満開、いい時に来た!以下は「河津桜並木」の近くにある「別席場」の前の「早咲き桜」です。ここには数種類の「早咲き桜」が植えられていて、さながら「早咲き桜の展示場」になっているのです。「展示場」の奥、「別席場」の手前に「巨大なしだれ桜」が3本ありました。こちらはまだ「蕾固し」の状態でした。噂に聞いていた「天理の巨大しだれ桜」、ここに在ったのだ!よし、満開の時期に、絶対観に行くぞ!<佐保川土手>天理からJRまほろば線で奈良市に移動、奈良市の「早咲き桜」にビュースポット、「佐保川土手」に足を運びました。土手の両岸には「通常の桜」に交じって、20本余りの「早咲き桜」が植えられています。下の写真の対岸に、「通常咲き」の桜の巨木が2本あります。これは樹齢160年の「川路桜」です。幕末の奈良奉行、川路聖謨(としあきら)が植えたとされるので「川路桜」と呼ばれ、奈良市民に親しまれている名木なのです。<氷室神社のしだれ桜>「奈良で一番早咲きの桜」と云われた「氷室のしだれ桜」、例年、3月末には満開になるのですが、今年はご覧のように「咲き始め」でした。う~ん、「奈良で一番早咲きの桜」の名称は返上だな、<馬見丘陵公園の早咲き桜>3月30日、女房殿と二人で、近所の「馬見丘陵公園」に散歩に行きました。この公園にも、「早咲き桜」が何本か点在していました。「早咲き桜」にの次はソメイヨシノの出番、いよいよ「春本番」ですね!ーーーーーーーーー<今年2度目の群馬行き>リュウちゃん、明日(4月3日)から、「孫ちゃん4姉妹を訪ねて群馬行き」です(4月6日、奈良に帰還)群馬ではソメイヨシノは観られるかな?

2017年04月02日

閲覧総数 1036

-

8

姉妹フォーク・デュオ「たんぽぽ」の名歌「嵯峨野さやさや」に誘われて

♪~京都嵯峨野に吹く風は~♪フォーク・デュオ「たんぽぽ」の名歌「嵯峨野さやさや」に誘われて嵯峨野巡りリュウちゃんは今、地元の斑鳩町の公民館で「歌声サークル」で歌の指導をしています。サークルの名称は「新生フィオーレ・イカルガーナ」、通称「フィオーレ」です。 カラオケではなく、ピアノ伴奏付きでマイクを使わずに唱歌・童謡・歌曲・歌謡曲・フォークソングなどを毎回10曲程度、「丁寧に歌う」ことをモットーにしています。毎年3月には「公民館祭り」に出演、ステージの上で4~5曲を披露します。「公民館祭りで歌う歌」は毎年12月に会員にアンケートを募り選出することにしています。昨年のアンケートでは、九州大学の山男の歌である「坊がつる讃歌」がダントツの1位だったのです。<「坊がつる讃歌」~芹 洋子>(ミヤマキリシマの咲く「坊がつる」) 今年の12月に集計したアンケートの結果は以下のようになりました。(1位)「嵯峨野さやさや」(2位)「ばあやたずねて」(海沼実の童謡)、<「ばあやたずねて」~島倉千代子> (3位)「花の街」(団伊久磨の歌曲)<「花の街」~鮫島有美子>(4位)「青春の城下町」(梶光夫の歌謡曲><「青春の城下町」~梶光夫> (5位)「雪のお地蔵さん」(海沼実作曲の童謡)<「雪のお地蔵さん」~川田孝子> う~ん、今年もいい歌が揃った!さて、1位になった「嵯峨野さやさや」です。先ず、この歌のYou-Tubeを聴いて下さい。 <「嵯峨野さやさや」~詞:伊藤アキラ、曲:小林亜星、歌:たんぽぽ>⤴ここをクリックこの歌は、姉妹フォーク・デュオ「たんぽぽ」の昭和50年発売のデビュー曲です。メインボーカル:宮村保志子、ギター:宮村三代の2人組です。(アルバム「スプリング・ハズ・カム」のジャケット)ちょっと昭和46年に「恋人もいないのに」でデビューした女性フォーク・デュオ「シモンズ」によく似ていますね。(シモンズ) <「恋人もいないのに」~シモンズ>「嵯峨野さやさや」の歌詞は4番までありまして、1番では、浄土宗のお寺「直指庵(じきしあん)」、2番では松尾芭蕉の弟子・向井去来の別荘だった「落柿舎(らくししゃ)」、3番では、苔の寺として知られている尼寺「祇王寺」が謳われます。よし、「嵯峨野さやさや」の歌詞に沿って嵯峨野を散策してみよう。という訳で、11月の末に、京都の嵯峨野・嵐山を散策して来ました。<歌詞1番:直指庵(じきしあん)>♪~京都嵯峨野の直指庵旅のノートに恋の文字どれも私によく似てる~♪(この写真はネットからお借りしました) <直指庵HP>「直指庵」は江戸時代の1646年(正保3年)に独照性円が没蹤庵を建てたのに始まるのだそうです。。名前の由来は独昭禅師が黄檗禅の正統さを「直指伝心」することを旨としたことによるようです。現在の建物は明治22年に再建されたものです。「嵯峨野さやさや」の歌詞にある「旅のノート」とは、昭和30年頃から始められた本堂にある「思い出草ノート」のことです。直指庵に訪れた人達はこのノートに徒然に文章を書く、このノートは現在では5000冊を越えているのだそうです。<歌詞2番:落柿舎(らくししゃ)>♪~雨の落柿舎たんぼ道藪の茶店で書く手紙きのう別れた あの人に~♪(この写真はネットからお借りしました)<「落柿舎」HP>「落柿舎」は松尾芭蕉の弟子で元禄時代の俳人・向井去来(きょらい)が営んだ草庵です。「落柿舎」という名称は、ある日、周囲の柿の実が一夜にして全部落ちてしまったという由来から来ているようです。師匠の松尾芭蕉も3回に渡りこの草庵に滞在し、ここで「嵯峨日記」を著しました。柿主や 梢はちかき嵐山~去来<歌詞3番:祇王寺(ぎおうじ)>♪~朝の祗王寺苔の道心変わりをした人を責める涙がぬらすのか~♪以下は「祇王寺」に因む「祇王寺祇王桜」です。(祇王寺祇王桜)「祇王寺」は、平清盛の寵愛を受けた白拍子(歌や舞を披露する芸妓)の「祇王」が、清盛の怒りに触れて、出家したと伝えられる尼寺です。「嵯峨野さやさや」の歌詞にある「♪~心変わりをした人を責める涙がぬらすのか~♪」は、この伝説を念頭に置いているとリュウちゃんは思いました。萌え出づるも 枯るるも同じ 野辺の草 いづれか秋に あはで果つべき~祇王<歌詞4番・常寂光寺・二尊院>♪~京都嵯峨野に吹く風は愛の言葉を笹舟にのせて心にしみとおる~♪「嵯峨野さやさや」の4番の歌詞は、特定の場所は出てこないのですが、リュウちゃんは勝手に「常寂光寺」と「二尊院」の2寺に治定しました。11月に嵯峨野・嵐山を散策した際の実際の散策順路は以下のようだったのです。JR「嵯峨嵐山駅」~「天龍寺」前~「落柿舎」~「常寂光寺」~「二尊院」~「祇王寺」~「直指庵」~「天龍寺」~「渡月橋」(嵐山)~JR「嵯峨嵐山駅」、つまり、「落柿舎」から「祇王寺」への行程の途中に、「常寂光寺」と「二尊院」があるのです。<常寂光寺(じょうじゃっこうじ)>(この写真はネットからお借りしました)「常寂光寺」は、安土桃山時代末の慶長元年(1596年)に日蓮宗大本山本圀寺十六世日禎が隠棲の地として建立されました。百人一首で詠まれる小倉山の中腹の斜面にあって境内からは嵯峨野を一望でき、境内の庭園には200余本のカエデが植えられており、秋は全山紅葉に包まれます。その常寂光土のような風情から寺号がつけられたとされています。 <二尊院>(この写真はネットからお借りしました) <「二尊院」HP>「二尊院」は平安時代初期の承和年間(834–847年)、嵯峨天皇の勅により円仁(慈覚大師)が建立したと伝えられる天台宗の古刹です。山号は「小倉山(おぐらやま)」、その名の通り、小倉山の麓に建立されています。境内には、百人一首ゆかりの藤原定家が営んだ「時雨亭」跡地があります。また、この寺も「紅葉の名所」なのです。小倉山峰のもみじ葉心あれば今ひとたびのみゆき待たなむ~貞信公(百人一首26番)<番外:天龍寺・嵐山>午前10時、JR「嵯峨嵐山駅」出発、天龍寺の門前を右折し、「落柿舎」~「常寂光寺」~「二尊院」~「祇王寺」と順調に巡りました。ここまでは観光客も多く、観光客の行列についていけば自動的に行けたのですが、「祇王寺」から「直指庵」までは殆ど観光客もいない田舎道、方向音痴のリュウちゃん、案の定、迷ってしまいました(トホホ!)結局、「祇王寺」を出てから「直指庵」に着くまで、通常だったら徒歩30分の所、1時間半も掛ってしまったのです(またまたトホホ!なのです)で、「直指庵」を出たのが午後2時頃、お腹が空いた!で、「直指庵」の近くの農産物無人販売所のベンチで遅い昼食、プファ~、ビールが旨い!初冬の風が心地よい!で、スタート地点の「天龍寺」に着いたのが午後3時、既に太陽は嵐山の彼方に沈んでしまい、夕闇が迫ってきました。<天龍寺>天龍寺は京都五山の筆頭とされる古刹です。創建は室町時代の康永4年(1345年)、足利尊氏が「かたき」であった後醍醐天皇の菩提を弔う寺院として建立された臨済宗天龍寺派大本山の寺院です。 <天龍寺HP>天龍寺は勿論、紅葉の名所です。リュウちゃんも大勢の観光客と一緒に天龍寺に入り、紅葉見物をしました。境内のススキも美しい!<桂川・渡月橋> 天龍寺を出て、渡月橋のある桂川(上流は大堰川)の岸辺に出ました。既に陽は対岸の「嵐山」の後ろに沈み、辺りは夕暮れ時です。ここは「保津川下り」の終着点、乗合船がひっきりなしに到着します。リュウちゃんのバカチョンデジカメではすっかり「日暮れ」ですが、現在は午後4時ちょっと前、渡月橋の上はいつまでも混雑が続いていました。ここでリュウちゃんの素朴な疑問を一席、 天龍寺のある場所は「嵐山地区」なのか?それとも「嵯峨野地区」なのか?天龍寺の住所は、「京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68」です。この住所で考えますと、天龍寺は「嵯峨野地区」だと思われますが、「嵐山地区」随一の観光スポットでもあります。「嵯峨野地区」と「嵐山地区」はダブっているのか?ここで「嵐山」のウィキペディアの記述を以下に貼り付けます。<「嵐山」は本来地名としては西京区(桂川の右岸)を指し、左岸は右京区嵯峨であるが、観光案内等では嵯峨地区を含めた渡月橋(とげつきょう)周辺全域を一まとめに嵐山と称することが多い>そうだったのか!疑問が解けた!「天龍寺」のある場所は正式には「嵯峨野地区」、しかし、「嵐山」という観光スポットの中心部にあるため、ここは「嵐山の名刹」とされている」、ということなのですね。天龍寺、嵐山も「嵯峨野さやさや」の4番の歌詞に含まれるのだ!再度、たんぽぽの「嵯峨野さやさや」のYou-Tubeを下記に貼り付けます。<「嵯峨野さやさや」~たんぽぽ>⤴ここをクリック 「嵯峨野さやさや」は、岩崎宏美もステージで歌っています。<「嵯峨野さやさや」~岩崎宏美>姉妹フォークデュオ「たんぽぽ」は、昭和50年に「嵯峨野さやさや」でデビューしましたが、シングル盤13枚、アルバム6枚を残してデュオ結成後、僅か6年後の昭和56年に引退してしまいました。現在の所、CDは全て廃盤、楽譜も全く市販されていないのです(リュウちゃん、「フィオーレ」で「嵯峨野さやさや」を採り上げるに際し、京都のレコード・楽器楽譜店で、楽譜とCDを探したのいですが、全くゼロ回答だったのです。仕方がないので、上記You-Tubeを聴いて採譜し、楽譜を作成したのです)あれだけ美しい「嵯峨野さやさや」、きっと「たんぽぽ」の歌には他にも素敵な曲がある筈だ。と思い、You-Tubeで出来る限り「たんぽぽ」の曲を探してみました。結果、以下の曲を見つけることが出来ました。(1)<初恋少女>(1)<初恋少女>(2)<ひとり歩き>(2)<ひとり歩き>唯一、彼女達のステージが見られるYou-Tubeです。この歌、作曲者は「嵯峨野さやさや」と同じ小林亜星なのです。(3)<縦縞のシャツを着て>(3)<縦縞のシャツを着て>この歌、作詞作曲が小椋 佳なのだ!(4)<ダルマおとし+小さな白いページ>(4)<ダルマおとし+小さな白いページ>ファースト・アルバム「小さな波紋」に収録されたアルバム曲です。(5)<スカボロー・フェア>(5)<スカボロー・フェア>サイモン&ガーファンクルがレコーディングして世界的に有名になったイギリスのトラディッショナルソングです。アルバム「過ぎし日の想い出」に収録されました。う~ん、「たんぽぽ」の歌、正にメルヘンの世界、皆素晴らしい!リードボーカルの宮村保志子さんの透明で澄んだソプラノ、素晴らしい!来年3月の「公民館祭り」、頑張るぞ!

2019年12月19日

閲覧総数 3900

-

9

美空ひばりの517曲~その(2)、14歳のひばりちゃん

ひばりちゃんは、中学3年生進学時点で、44曲の「持ち歌」があった!「その1」に続く、第2弾です、今回は、ひばりちゃん13歳(中学1年生)から、14歳(中学3年生)の歌を採り上げます。具体的な歌の紹介に入る前に、「前書き」としまして、今回のブログの「ルール」について書いてみます。<前書き>★美空ひばりの誕生日は、昭和12年(1937年)5月29日です。「データ」の「年齢」は、この誕生日から起算しています。本ブログでは、ひばりちゃん13歳から14歳の歌を採り上げます。年齢・学年は、録音日ではなく、レコード発売日の日付けと致します。ここで言う「13歳」とは、レコードが昭和25年5月29日~昭和26年5月28日の間に発売された歌ということです。同じく、「14歳」とは、昭和26年5月29日~昭和27年5月28日の間にレコードが発売された歌ということになります。★美空ひばりは昭和25年(1950年)3月22日に滝頭小学校を卒業、同年4月1日に「精華学園中学校」に入学しています。本ブログの「中学校1年生」とは、昭和25年4月1日~昭和26年3月31日の間に発売された歌、「中学2年生」とは、昭和26年4月1日~昭和27年3月31日の間に発売された歌、「中学3年生」とは、昭和27年4月1日~昭和28年3月31日の間に発売された歌ということになります。年齢と学年とは、ズレがあり、ややこしいのですが、以上のようなルールで「データ」を表記して行きます。★前回と同様に、採り上げる歌に「曲番」を付けます。この「曲番」は、平成元年8月21日に発売された35枚組・517曲のひばりのオリジナル曲のコンプリートCD「今日の我に明日は勝つ/美空ひばり大全集~さようなら、そしてありがとう・・・~」の曲順に準拠しています。デビュー曲「河童ブギウギ」が「1番」、ラストの「川の流れのように」が「517番」という次第です。★美空ひばりは、日本映画データベースによりますと、生涯に166本の映画に出演しています。特に初期の歌の殆どは、映画の主題歌や挿入歌としてリリースされています。また、初期のモノクロ映画の殆どは、無料視聴の出来る全長版がYou-Tubeにアップされています。今回からは、全長版がアップされている映画作品につきましては、なるべく本ブログに貼り付ける予定です。それが煩わしいとお思いになる方は、その部分をスルーしてブログをご覧下さいね。★前回のブログと同じように、リュウちゃん独断の「評点」を入れます。この「評点」は、「S・特A・A・B」の四段階になっています。「S評点」:このCDアルバムで初めて聴いて、大感激した歌、「特A評点」:以前から知っていた歌の中で、特に「名曲」だと思った歌。また、このCDアルバムで初めて知った歌で、S評点まではいかないが、「名曲」だと思った歌。「A評点」:このCDアルバムで初めて聴いた歌と、以前から知っていた歌で、「名曲」とは言えないものの、「いい曲」だと思った歌。「B評点」:S・A評価以外の歌、(※)この「評点」は、一般的に認知されている評価ではなく、あくまでもリュウちゃんの独善的な「評価」だということを最初に御断りしておきます。尚、「カラオケあり」と表示した歌は、現在、第一興商の15万曲レベルの通信カラオケに入っている楽曲です。因みに、リュウちゃんは、ひばりの十代の「カラオケあり」の歌は、全てレパートリー曲なのです。またまた「前置き」が長くなってしまいました。ここから、楽曲に入ります。(8)<18番>「私は街の子」↑ここをクリック(以下同様)(データ)★発売日:昭和26年2月20日(ひばり13歳、中学1年生)、★作詞:藤浦 洸、作曲:上原げんと、★映画「父恋し」主題歌、★カラオケあり。リュウちゃんの評点:B、「ひばりのマドロスさん」(104番)や「港町十三番地」(194番)などで、「ひばりのマドロス物」というジャンルを創り出した作曲家「上原げんと」の初めてのひばり作品です。上原げんとがひばりちゃんに提供した歌を数え上げてみましたところ、「44曲」ありました!この歌もリュウちゃんは子供の頃、ラジオを聴いて自然に覚えました。但し、歌詞の冒頭、「♪~私は街の子 巷の子~♪」の「巷(ちまた)」という言葉が分からず、幼いリュウちゃんは、「♪~私は街の子 田舎の子~♪」と歌ったのでした(苦笑)以下に、映画「父恋し」の「私は街の子」を歌うシーンのYou-Tubeを貼り付けます。<映画「父恋し」~「私は街の子」>(9)<19番>「ひばりの花売娘」(ひばりの花売り娘」復刻盤ジャケット)(データ)★発売日:昭和26年2月20日(ひばり13歳)、★作詞:藤浦 洸、作曲:上原げんと、★映画「父恋し」主題歌(「私は街の子」のB面曲)、★カラオケあり、★評点:A、「私は街の子」のB面曲として発売、この歌も子供の頃、ラジオで聴いて自然に覚えたのです。リュウちゃんは「私は街の子」よりも断然、この歌が「お気に入り」で、今でもカラオケでよく歌います。作曲の上原げんとは、岡 晴夫の為に「上海の花売娘」、「広東の花売娘」、そしてリュウちゃんの生まれた昭和21年には「東京の花売娘」を作曲しました。いわば、「花売娘」というジャンルの専門家なのです。<岡 晴夫「東京の花売娘」>岡 晴夫の「花売娘」の歌は、現在のリュウちゃんの耳には、古色蒼然の感がしますが、ひばりちゃんの「花売娘」は、現在でも全然色褪せず、常に新鮮なのです。この歌も映画「父恋し」の主題歌とオフィシャル・クレジットされていますが、映画を観ました限りでは、どこにもこの歌は出て来ません。<映画「父恋し」全長版(66分)>13歳当時のひばりが、「花売娘」を歌っている映像を発見!<ひばりの花売娘>この映像、「映画」の一部の筈ですが、「父恋し」の前後の出演映画を調べても、該当する作品が見当たらない!???しかも、メロディが2カ所、レコードと違っている!???これはリュウちゃんにとりましては「謎」です。上記の映像のタイトルがお判りになる方がいらっしゃいましたら、教えていただければ幸いなのです。(10)<21番>「泥んこブギ」(データ)★発売日:昭和26年4月25日(13歳、中学2年生)、作詞:藤浦 洸、作曲:万城目正、★映画「泣きぬれた人形」主題歌、★カラオケあり、評点:A、ひばりちゃんの4曲目のブギウギ・ソングです。これまでの3曲は長調の軽快なテンポの歌だったのですが、「泥んこブギ」は短調で作曲されていて、ちょっと重量感のある歌になっています。この歌、リュウちゃんは幼い頃に聴いた記憶はありません。平成元年に購入した35枚組のCDで初めて聴いて、気に入った歌なのです。今ではリュウちゃんがカラオケで「美空ひばり特集」をやる時には、最初にこの歌を歌うことにしています。ひばりファンでも殆ど知らないこの歌を最初に歌うことにより、聞く人のド肝を抜く!これがリュウちゃんの作戦なのです(苦笑)この歌は昭和26年5月に公開された映画「泣きぬれた人形」の主題歌です。以下に、「泥んこブギ」を歌っているシーンのYou-Tubeを貼り付けます。<映画「泣きぬれた人形」より、「泥んこブギ」>更に、映画「泣きぬれた人形」の全長版のYou-Tubeを以下に貼り付けます。<映画「泣きぬれた人形」全長版>下の写真は、映画「泣きぬれた人形」のスチル写真です。ひばりちゃんの右側の清楚な美人、誰なのだ!???その人の名は、、、桂木洋子(様)です。桂木洋子は、昭和5年生まれ、美空ひばりよりも7歳年上の清純派女優です。ひばりとの共演は、「泣きぬれた人形」を始め、「陽気な渡り鳥」、「牛若丸」、「青春ロマンスシート・青草に座す」と、4作品があります。よし、桂木洋子を観るために「泣きぬれた人形」の全長版を観て見よう(苦笑)(11)<23番>「角兵衛獅子の唄」(データ)★発売日:昭和26年5月19日(13歳)、★作詞:西條八十、作曲:万城目正、★映画「鞍馬天狗・角兵衛獅子」主題歌、★カラオケあり、評点:B、<17番>の「越後獅子の唄」に続く、ひばりちゃんの角兵衛獅子ソングの第2弾です。この歌も「越後獅子の唄」と同じく、作詞:西條八十、作曲:万城目 正のコンビの歌です。今回は、嵐 寛壽郎(あらし かんじゅうろう)の当たり役、映画「鞍馬天狗」で、鞍馬天狗を慕う角兵衛獅子の少年「杉作」をひばりちゃんが演じ、「杉作の歌」として、この歌が歌われているのです。<映画「鞍馬天狗・角兵衛獅子」、23分バージョン>嵐 寛壽郎(アラカン)は、生涯に46本の鞍馬天狗の映画を作りました。渥美清の「寅さんシリーズ」に次ぐ長寿シリーズだったのですね。アラカンが「鞍馬天狗」を引き受けた理由の一つとして、、杉作という子供のキャラクターを挙げ、「昔から、子供の出る芝居は必ず当たるんですね、、、」と語っています。「鞍馬天狗」における杉作少年は、それほど重要な役柄なので、46本の「鞍馬天狗」の映画には、必ず杉作少年が登場します。ひばりちゃんは、46本中、3本で杉作少年を演じたのでした。リュウちゃんがカラオケで、「越後獅子の唄」を歌う時には、必ず「角兵衛獅子の他」と、後述の「旅の角兵衛獅子」の3曲をセットで歌います。「越後獅子の唄」は誰でも知っているのですが、他の2曲は殆ど誰も知らない、これも「泥んこブギ」と同じように。聞く人のド肝を抜くリュウちゃんの作戦なのです(苦笑)(12)<32番>「父恋し母恋し」(データ)★発売日:昭和26年8月15日(14歳)、★作詞:藤浦 洸、作曲:万城目正、★映画「ひばりの子守唄」主題歌、カラオケ無し、評点:特A、この歌は35枚組のCDで初めて聴いた歌です。歌い出しの「♪~夜の荒野に鳴く雉の~♪」のメロディは「ミーミーミードシラ―シ―ラシファミレーファーミー」と、「ヨナ抜き」ならぬ、「ヨナ中心」の奇妙な感じになっていて、最初はあまり馴染めなかったのですが、聴くほどに「いい歌だなぁ~」と思うようになりました。特に歌詞後半の「♪~ああ 父恋し母恋し~♪」の「ミーミーードドシラ―ミ―ラソファミーミー」の「ラソファミーミー(母恋し)」の部分にシビれてしまったのです。カラオケで唄って見たい!この歌は、映画「ひばりの子守唄」の主題歌です。映画「ひばりの子守唄」はドイツの作家・エーリッヒ・ケストナーの「二人のロッテ」の翻案で、ひばりちゃんは、「すみれ」と「ひばり」の「一人二役」を演じています。「子守唄」というタイトルから受ける感じと違い、明るい映画になっているのです。<映画「ひばりの子守唄」、46分バージョン>(13)<35番>「あの丘越えて」(データ)★発売日:昭和26年9月15日(14歳)、★詞:菊田一夫、曲:万城目正、★映画「あの丘越えて」主題歌、カラオケあり、評点:A、この歌も少年時代に自然と覚えた歌です。短調で作曲された明るい曲、歌詞の最後「ヤッホー ヤッホー」の部分も、「ラミー ドラ―」と短調になっています。ひばりちゃんの少女期を代表する歌の一つで、後年、「演歌の女王」とよばれるようになってからも、よくコンサートなどで歌っていました。以下の写真は、映画「あの丘越えて」のポスターとスチルです。(映画「あの丘越えて」:鶴田浩二と美空ひばり)ひばりちゃんはこの映画で、当時、人気絶頂だった鶴田浩二と初めて共演、以後、鶴田のことを、「お兄ちゃん」と呼んで慕うようになりました。多分、ひばりちゃんの「初恋」だったのかも知れませんね。この時、鶴田浩二は27歳、ひばりちゃんより13歳年上だったのです。映画の学生服姿はちょっと無理があったとリュウちゃんは思っているのです。<映画「あの丘越えて」(全長版)>(14)<38番>「陽気な渡り鳥」(データ)★発売日:昭和26年12月25日(14歳)、★作詞:和田隆夫、曲:万城目正、★映画「陽気な渡り鳥」主題歌、カラオケあり、評点:A、この歌も35枚組のCDで初めて知った歌です。歌い出しの「♪~旅のつばくろ わびしじゃないか~♪」は、松平晃の「サーカスの唄」の「♪~旅のつばくろ 寂しかないか~♪」(詞:西條八十)とほぼ居同じです。で、リュウちゃんはこの歌を「ひばりちゃんのサーカスの唄」だと、ずっと思っていたのですが、「サーカス」ではなく、「女剣劇一座」だったということを、つい最近知りました。下記は「陽気な渡り鳥」の映画のポスターです。上掲のポスターで、一番写真は大きいのは、女奇術師を演じた淡島千景です。淡島千景は、宝塚のトップスターであり、この頃は映画女優としてもトップの地位を築きつつあった時代なのです。この映画出演時には芳紀27歳(鶴田浩二と同い年)、美しかったのですね。ポスターの一番左側は、「泣きぬれた人形」で共演した桂木洋子、今回は保育園の先生の役柄なので、ちょっと地味な役柄でした。<映画「陽気な渡り鳥」、前編><映画「陽気な渡り鳥」、後編>この映画のラストで、ひばりちゃんは。「アナタハン島」から生還した実の父親と巡り逢い、ハッピーエンドになります。「アナタハン島」、変な名前の島ですが、マリアナ諸島にある実在する火山島です。昭和25年頃、「アナタハン島女王事件」という猟奇的な事件が世間を賑わせましたが、この映画も、事件を反映しているのかも知れませんね。(15)<40番>「ピアノとヴァイオリン」(データ)★発売日:昭和27年2月15日(14歳)、作詞:米山正夫、作曲:米山正夫、★カラオケ無し、評点:特B、(米山正夫作詞作曲第1作)、スイング・ジャズのモダンな曲です。途中、「もしもし亀よ~」や「お手手つないで~」や、「ひばりの花売り娘」のメロディが伴奏される遊び心タップリな曲です。ひばりちゃんのリズム感も素晴らしい!この歌は、後にひばりちゃんの最重要作曲家の一人になる米山正夫の「ひばりデビュー曲」です。彼はひばりちゃんに、「リンゴ追分」、「津軽のふるさと」、「日和下駄」、「長崎の蝶々さん」、「花笠道中」、「大川ながし」、「車屋さん」、「関東春雨傘」など、計83曲の楽曲を提供しました。この曲数は、万城目 正に次いで「第2位」なのです。その多くは「作詞・作曲:米山正夫」なのです。<米山正夫について>米山正夫(1912年~1985年)は、太平洋戦争中の昭和17年に、高峰秀子の歌唱で「森の水車」を発売しましたが、アメリカ的な「敵性音楽」であるとして、発売僅か4日で、発売禁止になってしまいました。<高峰秀子「森の水車」>この歌、今でも少しも色褪せない永遠の愛唱曲ですね。リュウちゃんが地元で指導している「歌声クラブ」でも、人気曲の一つとして、よく歌っているのです(昭和26年に並木路子がリリースしたレコードは大ヒットしました)<並木路子「森の水車」>戦後には、ひばりちゃんに提供した楽曲の他に、近江俊郎の「山小屋の灯」、「南の薔薇」、美樹克彦の「花はおそかった」、水前寺清子の「三百六十五歩のマーチ」、美川憲一の「おんなの朝」など、モダンな歌を数多く残したのです。(16)<42番>「いで湯の灯」(データ)★発売日:昭和27年3月10日(14歳)、★作詞:西條八十、作曲:上原げんと、★カラオケ無し、評点:A、詞のニュアンスが、近江俊郎の大ヒット曲「湯の町エレジー」に似た歌です。三味線の伴奏による、細い単純な旋律線の歌で、ひばりちゃんはその旋律を普通になぞっているだけなのですが、聴けば聴くほど、哀感が胸に迫って来る稀有な歌だとリュウちゃんは思っているのです。(17)<43番>「旅の角兵衛獅子」(データ)★発売日:昭和27年3月20日(14歳)、★作詞:西條八十、作曲:万城目正、★映画「鞍馬天狗・天狗廻状」主題歌、カラオケあり、評点:B、この歌は「越後獅子の唄」、「角兵衛獅子の唄」と併せ、「角兵衛獅子3部作」の最後の歌です。3部作の中では一番地味な歌で、殆どカラオケで歌う人はいないのですが、リュウちゃんは3部作を纏めて歌うことにしています。(18)<45番>「牛若丸」★発売日:昭和27年4月20日(14歳、中学3年)、★作詞:西條八十、作曲:上原げんと、★映画「牛若丸」主題歌、★カラオケ無し、評点:B、映画「牛若丸」の主題歌です。この映画でひばりちゃんは「牛若丸」と、牛若丸を慕う娘・「桔梗」の1人2役を演じました。牛若丸の物語は、唱歌「牛若丸」の歌詞、「♪~京の五條の橋の上 大の男の弁慶は~♪」とある武蔵坊弁慶の存在も含め、殆どが実証されない伝説に過ぎないのですが、この映画に登場する「桔梗」は、どうやらこの映画のために新しく創られたキャラクターのようです。(19)<46番>「涙の白桔梗」★発売日:昭和27年4月20日(14歳、中学3年)、★作詞:西條八十、作曲:上原げんと、★映画「牛若丸」主題歌(<45番>「牛若丸」のB面曲)、★カラオケ無し、評点:S、初めての「評点:S」の歌です!この歌も、前述の「父恋し母恋し」と同じように、35枚組のCDで初めて聴いた当初は、「ちょっと奇妙な歌」だと思ったのですが、聴けば聴くほど、「素晴らしい歌だ!」と思うようになりました。以下にこの歌の歌詞を書いてみます(詞:西條八十)♪~1、小袖かざせば都が見える 青い賀茂川 青柳葵祭の笛の音きけば 一度行きたや牛若様と私は鞍馬の白桔梗2、幼馴染の牛若様は なんでお泣きゃる日の暮れに母が恋しとあなたが泣けば もらい泣きするみ山の雨よ私も淋しい白桔梗3、好きなあなたの身代わりならば なんで惜しもうこの命山の小鳥よおさらばさらば にっこり笑って散り行く花の私は乙女の白桔梗~♪この歌でリュウちゃんが特に「涙ウルウル」になるのは、2番の最初に部分です。「♪~幼馴染の牛若様は~♪」、ここの「牛若様は~」のひばりちゃんのフレージングとアーティキュレーション、正に牛若丸を恋い慕う「桔梗」その人になり切っているように感じられます。ひばりちゃんの歌唱は、完全に詞と歌そのものの世界に同化している。歌と歌唱の間に隙間が無い!正に、天才のみが為し得る絶唱なのだ!(美空ひばりの「桔梗」)以下はこの映画のトレーラーです。ありゃ? 何故かこの映画の牛若丸は白いマスクをしている??こんなマスク、平安時代にあったのかな???<映画「牛若丸」トレーラー> (20)<49番>「リンゴ追分」★発売日:昭和27年5月1日(14歳)、★作詞:小沢不二夫、作曲:米山正夫、★映画「リンゴ園の少女」主題歌、★カラオケあり、評点:特A、美空ひばりファンなら誰でも知っている初期の代表曲の一つです。勿論、リュウちゃんも子供の頃に自然と覚えた歌なのです。但し、カラオケで歌ったのは、ひばりが亡くなった前日の平成元年5月23日の夜が初めてだったのです。この歌の中間部に出てくる台詞を上手く語ることが出来ず、これまで歌うことを敬遠していたのですが、ひばりの死ぬ前日に歌って見ようと思ったのは「虫が知らせた」のかも知れませんね(でも、あの台詞は、いつになっても上手く語れないのです)美空ひばりは、カラーテレビの時代になった「晩年」にも、この歌をよく歌っていましたね。多くのひばりファンは、この「晩年」の歌唱のほうが印象に残っているのではないでしょうか。<美空ひばり48歳の時の「リンゴ追分」>でも、「晩年」のひばりの「リンゴ追分」は、オリジナルに比べ、5度くらい音程が下がっています。カラオケのキー・コントロールでいえば「5つ下げて」歌っているのです。で、リュウちゃんは断然「5つ上げた」オリジナルの歌唱が好きなのです。<「追分」とは?>ところで、「リンゴ追分」の「追分」とは、何のことなのでしょうか?「追分」のウィキペディアには、<「道が二つに分かれる場所」のことで、甲州街道と青梅街道の分岐である新宿追分や、中山道と北国街道の分岐である信濃追分など、各地に地名として残っている。また、そこから派生して、こうした地名を冠した日本の民謡の一種(追分節)の略称として用いられることもある>とあります。また、「追分節」のウィキペディアには、以下のように書かれています。<日本の民謡には、「○○追分」(○○は地名)という曲が各地にあり、その多くは朗々と声を響かせてうたう歌である。著名なものに「江差追分」などがある。もともとは信濃追分(現在の長野県北佐久郡軽井沢町)付近で歌われていた馬子唄(小諸馬子唄)が、関東以北の各地を中心に広がったとされている。追分の音楽的特徴として、• はっきりした・明確な拍節を持っていない(調子よくパンパンと手拍子を打てない)• 音域が広い(高い声から低い声まで出さなければいけない歌が多い)• 母音を伸ばす(一音多声型。歌詞等の一文字を長く伸ばす場合が多い。西洋音楽のメリスマ参照)などが挙げられる。この為、難しい方に入る。小泉文夫は日本音楽のこのような形式に注目し「追分形式」と呼んだ。追分形式と対照的なのが拍節感のはっきりした「八木節形式」(一音一声型、シラブル型)である>以上、ややこしい記述になってしまいましたが、「リンゴ追分」の「追分」は、♪~月夜に~月夜に~そっと~えええええええ~ええええええええ~えええ~え~え~え~えええええ~♪と、「え~」の一音をメロディを代えながら長く伸ばして歌う部分を指す言葉なのですね。ひばりちゃんの「追分」の歌は他に、「かもめ白波」<180番>、「おかる道ゆき」<227番>、「大川ながし」<250番>、「ギター追分」<308番>、「ひばりの佐渡情話」<314番>などがあります。<映画「リンゴ園の少女」前編><映画「リンゴ園の少女」後編>(21)<50番>「リンゴ園の少女」★発売日:昭和27年5月1日(14歳)、★作詞:藤浦 洸、作曲:米山正夫、★映画「リンゴ園の少女」主題歌、「リンゴ追分」のB面曲、★カラオケ無し、評点:B、映画「リンゴ園の少女」の主題歌です。挿入歌の「リンゴ追分」が追分節を使った日本調の歌だったのですが、こちらは軽く爽やかなポップスソングですね。ひばりちゃん14歳の時には、映画<「鞍馬天狗 角兵衛獅子」、「母を慕いて」、「ひばりの子守唄」「鞍馬天狗 鞍馬の火祭り」、「あの丘越えて」、「陽気な渡り鳥」、「鞍馬天狗 天狗廻状」>の7本が公開、歌は、<23番>の「角兵衛獅子の唄」から<50番>の「リンゴ園の少女」まで、計28曲をリリースしました。14歳時の1年間で、映画7本、歌28曲!美空ひばりは僅か14歳で、トップスターに躍り出たのだ!(以下、<「美空ひばりの517曲」その3>に続きます)

2021年05月16日

閲覧総数 1852

-

-

- オーディオ機器について

- 試作スピーカー32.3(音出し1)

- (2025-12-01 10:19:55)

-

-

-

- 好きなアーティストは誰??

- 今日の朝はヒゲダンを聴きました☆&サ…

- (2025-10-26 11:00:38)

-

-

-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪

- 2025 MAMA AWARDS ついに開幕! #MAM…

- (2025-11-27 09:10:56)

-