全823件 (823件中 1-50件目)

-

2025年明日香村彼岸花紀行(1)

初秋の明日香村、やっと散策することが出来た。(「石舞台古墳」、国の特別史跡)9月23日(秋分の日)、約3か月ぶりにリュウちゃん独りで「花行脚」をして来ました。6月中旬から9月中旬まで、約3か月に渡り、延々と続いた「猛暑日」の為、外出は近所のスーパーに買い物に行く以外、殆んどエアコンの効いた家の中に籠っていたのです。秋分の日、やっと最高気温が30℃を下回った、よし、明日香村に彼岸花を観に行こう!本日の「旅程」は以下です。「近鉄橿原神宮前駅」(出発)~「甘樫の丘」~「飛鳥寺」~「石舞台古墳」~「橘寺」~「亀石」~「天武・持統陵」~「近鉄飛鳥駅」(到着)左足の不具合で、ヨロヨロ歩きのリュウちゃん、無事に「飛鳥駅」まで辿り着けます事やら?朝8時30分に家を出発、10時少し前に「近鉄橿原神宮前駅」に到着。駅の構内に下の写真のような横断幕が掲げられていました。祝「飛鳥・藤原の宮都」、世界遺産国内推薦決定、今年の1月28日、「飛鳥・藤原の宮都」が「世界文化遺産」としてユネスコに推薦されました。順調に行けば、来年(2026年)の夏頃に正式に「世界文化遺産」として登録される予定です。この経緯や、登録される具体的な「文化財」につきましては、下記のサイトをクリックしてご覧下さいね。「飛鳥・藤原-古代日本の宮都と遺跡群」ウキペディア>午前10時ジャスト、「近鉄樫原神宮前駅」を出発、明日香路の彼岸花咲いているのかな?駅から徒歩10分の所にある「孝元天皇陵」に到着、「孝元天皇陵」の土手の彼岸花、まだ半分「蕾」だが、「咲き始め」だ。―<閑話>彼岸花の開花条件―彼岸花は秋分の日が近づくと、いつの間にか開花している花なのですが、開花するためには、1日の最低気温が20℃前後に下がることが必要条件なのだそうです。今年は9月中旬まで最低気温が25℃前後の「熱帯夜」が続いていましたので、やっと「秋分の日」直前に開花し始めたようです。―閑話休題―「孝元天皇陵」から10分ほど歩いた所に「明日香村」の標識が建っていました。ここまでは橿原市、ここからは明日香村。明日香村に入ってから、田んぼの畔道に咲いている彼岸花が急に目に付くようになりました。やはり、まだ咲き始め、花の量が少ない。<小墾田宮(おはりだのみや)推定地>推古天皇の宮跡とされるエリアです。一直線に延びる彼岸花の列が美しい!「甘樫の丘」の麓の畑に咲いていた花です。この花、両方共、ムクゲなのかな?「甘樫の丘」の麓から、「飛鳥川」に架けられている橋を渡った処に、<道の駅「あすか夢の楽市」>があります。入口にキバナコスモスが咲いていた。「あすか夢の楽市」の横手にある「飛鳥水落(あすかみずおち)遺跡」です。この遺跡は西暦660年、当時皇太子だった中大兄皇子(後の天智天皇)が日本で初めて作った「漏刻(水時計)」なのです。<「飛鳥寺」の裏手の彼岸花>「飛鳥水落遺跡」から、「飛鳥寺」の裏手の田園地帯に入ります。ここの彼岸花、まだ「3~5分咲き」くらいだ。<入鹿首塚>「飛鳥寺」の裏手にある五輪塔です。伝説では、この五輪塔は、西暦645年におこった「乙巳(いっし)の変」で、中大兄皇子(後の天智天皇)に刎ねられた蘇我入鹿(曽我氏の最後の最高権力者)の首が落ちた場所に建てられたのだそうです。(談山神社所蔵『多武峰縁起絵巻』より「乙巳の変」)「入鹿首塚」の周りは、コスモス、キバナコスモスが咲いている。<飛鳥寺(あすかでら)>いつものように裏手から「飛鳥寺」に入ります。狭い「飛鳥寺」の境内には、酔芙蓉、百日紅、桔梗などが咲いていた。<「飛鳥寺」について>「飛鳥寺」は、6世紀末頃に、蘇我馬子によって建立されたとされる日本最初の仏教寺院です。現在では、「小さいお寺」ですが、創建当時は下図のような「大寺院」だったようです。(創建時の「飛鳥寺」の模型)本尊の「飛鳥大仏」は、西暦609年に鞍作 止利(くらつくり の とり、または止利仏師)によって造立された日本最初は大仏像です。像高2,75m、約150年後に作られた「奈良の大仏」とは比較にならない「小さな大仏」なのです。尚、「飛鳥大仏」は本堂に安置されていますが、撮影は自由なのです。(飛鳥大仏)<石舞台」へ>正午少し前、「飛鳥寺」を後にして、「石舞台」に向かいました。案の定、左足がフラフラ、ヨロヨロと石舞台へ歩く。我ながらちょっとみっともない。杖を持ってくれば良かったのかな?「石舞台」への道筋にも、少しですが彼岸花を見ることが出来ました。道脇の民家の前に咲いていた花、この花、何という花なのだろう?午後0時30分、やっとのことで「石舞台古墳」に到着、ありゃ、石舞台古墳の上の土手の白い彼岸花、まだ「蕾膨らむ」だ(残念!)(※)白い彼岸花は、赤い彼岸花より一週間位、開花が遅いようです。<「石舞台古墳」について>6世紀に築造された石室古墳です。石室の周囲にあった「墳丘」の土が何故か取り除かれ、石室が剥き出しになっている特異な古墳なのです。石室は30個の巨大な花崗岩で造られていて、総重量は2300トンもあるのだそうです。被葬者としては、この時代の最高権力者だった「蘇我馬子」説が有力ですが、まだ定説は無いようです。「石舞台」の周辺に咲いている萩の花、「見頃」のようだ。午後1時ジャスト、いつものように石舞台古墳の周辺の草原を見下ろすレストランのテラス席に陣取り、「古代米カレー」と、クラフトビール「奥大和」を3本注文し、遅い昼食、プファ~、「奥大和」と古代米カレーが旨い!クラフト黒ビール「奥大和」、小瓶なのに一本1100円もした!ちょっと痛い(苦笑)<「橘寺」へ>襲い昼食を終え、次の目的地である「橘寺(たちばなでら)」に向かいます。「石舞台」までは、ずっと「登り坂」、「石舞台」からは、ずっと「下り坂」、「奥大和」を3本飲んだのに、ヨロヨロ歩きは変わらない、やっぱり「杖」が要るようだ。下の写真は、飛鳥川の川原に咲く彼岸花です。飛鳥川の畔の樫の木(?)です。根本のキノコ、サルノコシカケなのかな?途中の道端に、可憐なサマーポエンセチアが咲いていた!「橘寺」の下の道筋の、馬の形をした切り株、今や、明日香路の風物詩の一つになっている!「橘寺」を見上げる道に辿り着きました、ここの稲田の彼岸花、明日香村屈指の彼岸花の「見所」なのだ。「橘寺」に入ります。境内は「酔芙蓉」が「見頃」を迎えていた。この花、何という名前の花なのだろう?境内にある謎の石像物「二面石」です。<「橘寺」について>この地は元は欽明天皇の別宮「橘の宮」があり、聖徳太子(厩戸皇子)の生誕地とされています。西暦606年、推古天皇の命により、聖徳太子が「橘の宮」を「橘寺」に改めたとされています。法隆寺や四天王寺などと共に、「聖徳太子建立七大寺」の一つとされています。境内に聖徳太子の愛馬「黒駒」の像が建てられています。聖徳太子は「黒駒」に跨って、ここから約20キロ離れた「法隆寺」に「通勤」した他、全国を駆け回ったと云われています。<「亀石」へ>「橘寺」を出て、「亀石」に向かいます。この道も彼岸花の「見所」なのだが、今日はまだ「開花始め」、ちょっと残念。<亀石>「橘寺」から約10分で、明日香村のシンボルといえる謎の石像物「亀石」に到着。やはり「亀石」の下に彼岸花は生えていない(残念!)もう消えてしまったのかな?下の写真は、8年前に同じルートを散策した時に撮った写真です。8年前には「亀石」の下に、いっぱい彼岸花が咲いていたのに、今では消えてしまった?もう時は巻き戻すことは出来ないのだろうか?(2017年の亀石の下の彼岸花)<「飛鳥駅」へ>いよいよ今年の「明日香村彼岸花紀行」も終盤です。「亀石」から「近鉄飛鳥駅」まで、以前だったら20分位で歩けたのですが、左足の具合が悪い為、フラフラ、ヨロヨロと歩いたのでした。<天武・持統陵>本来なら、陵の前まで登るのですが、今回は登ることえお諦め、陵の下から写真を撮ったのです。陵の下の農家の庭先に咲いていた小さな赤い花、この花、吾亦紅(われもこう)なのかな?午後3時、やっとの思いで無事に「近鉄飛鳥(あすか)駅」に辿り着きました。「近鉄橿原神宮前駅」から「近鉄飛鳥駅」まで約6キロ程度の道程なのに、フラフラになってしまった(情けなや~)来年からは、「石舞台」までバス行こうかな?

2025年10月14日

コメント(2)

-

追悼! 橋 幸夫

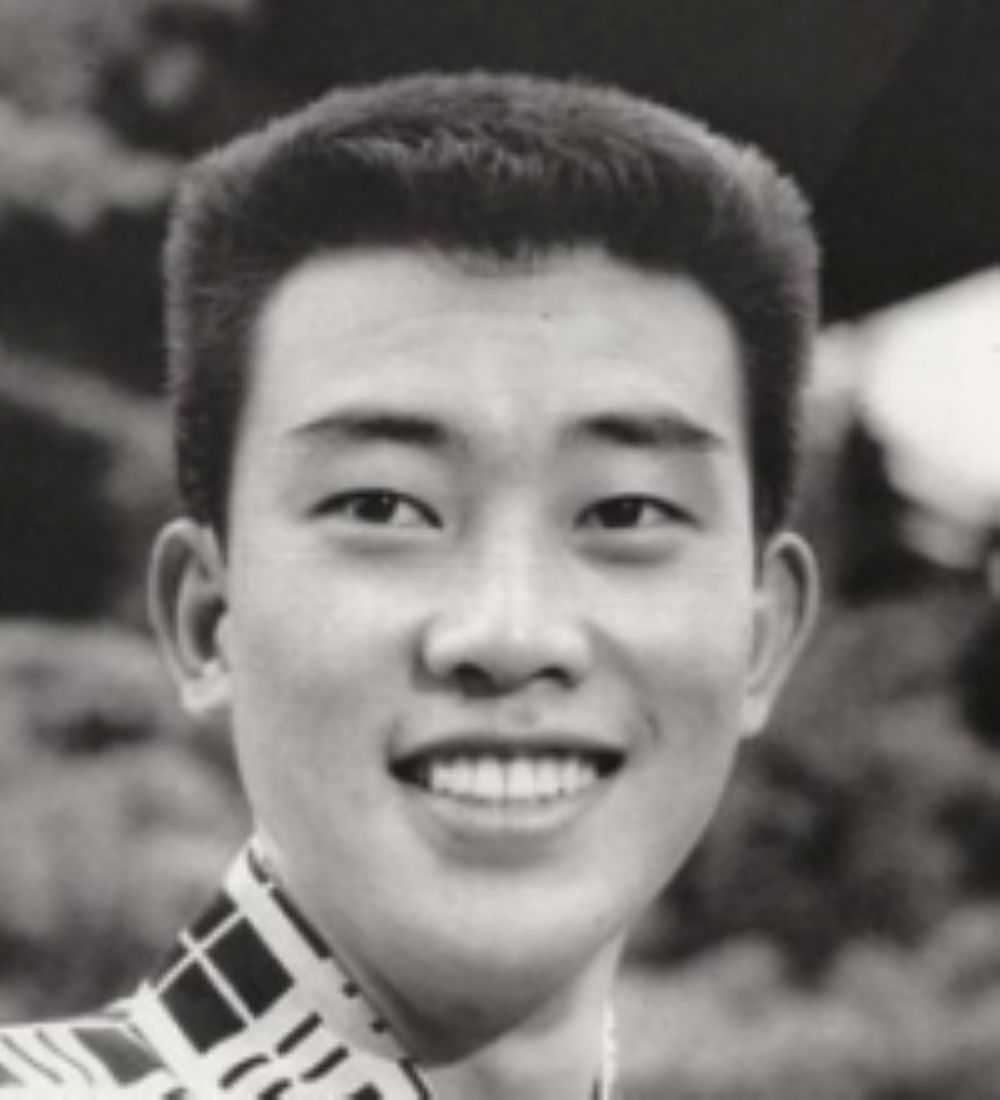

橋 幸夫の歌は、リュウちゃんの青春そのものだった!令和7年(2025年)9月4日、歌手の橋 幸夫が肺炎のために亡くなりました。享年82歳、所属事務所からアルツハイマー型認知症であることが公表されてから、僅か4カ月での死去でした。橋 幸夫は昭和35年、17歳の時に、「潮来笠」でデビューしました。「潮来笠」が発売された昭和35年は、リュウちゃん14歳(中学2年生)、たまたまラジオから流れて来た「潮来笠」に、中学生のリュウちゃん、一発で魅せられてしまったのです(当時、リュウちゃんの家には、まだテレビが無かったのです)何という新鮮な股旅歌謡曲!節回しも、これまでの歌手には無い柔軟で正確!若さに溢れている!<「潮来笠」>(※)このタイトルをクリックしますと、You-Tubeが聴けます。以下の歌も同様です。続いてリュウちゃんの心に「ビビッと刺さった」のは、中学校3年生の時にラジオで聴いた「故郷の花はいつでも紅い」です。この歌は少し後にデビューした舟木一夫が確立した「学園ソング」の先駆けとも云うべき楽曲で、自転車通学」をテーマにした「通学ソング」なのです。リュウちゃんも中学校へは、4キロの道程を自転車通学していましたので、この歌はまるでリュウちゃんの中学時代の気持ちをそのまま歌にしたような楽曲のように感じたのです。特に1番の歌詞にある♪~あの子(娘)が休むと 淋しゆてならず学校がその日は遠かった遠かった~♪の部分には痛く心に刺さったのでした。<「故郷の花はいつでも紅い」>もう一曲、中学生の時に心に刺さった歌は「風の三度笠」です<「風の三度笠」詞:村松道平、曲:吉田 正>この歌は昭和36年に放映された白黒テレビドラマ「風の三度笠」の主題歌です。ドラマの脚本を書いた村松道平が歌詞も担当しました。この歌、何故かシングル盤で発売されず、初めてレコード化されたのは、昭和37年12月の発売されたLPレコード「橋幸夫傑作集・第6集」だったのです。「風の三度笠」、橋 幸夫ファンにとっても、幻の名曲だったのだ!以後、高校、大学、社会人になってからも、ずっと橋 幸夫のファンだったのです。高校時代は、主として当時大人気番組だった「ロッテ歌のアルバム」(司会:玉置 宏)でヒット曲を楽しみました。大学時代は、当時普及していた安価なレコード盤「ソノシート」で、初めて橋 幸夫のレコードを購入し、気に掛かっていた「B面曲」も殆どソノシートで聴くことが出来たのです。(ソノシート)社会人をリタイアしてから、すぐに、ビクターレコードの通販部門から発売されていたCD6枚組114曲収録の「橋 幸夫大全集」を購入、ここでやっと橋 幸夫のほぼ全曲を聴くことが出来るようになったのです。(橋幸夫 大全集 )前置きが長くなってしまいましたが、ここからは、リュウちゃんの好きな橋 幸夫の楽曲を、ジャンル別、カテゴリー別に、出来るだけYou-Tubeの歌を貼り付けて紹介したいと思います。尚、橋 幸夫のプロフィールやディスコグラフィーにつきましては、以下に貼り付ける「橋 幸夫ウィキペディア」をクリックしてご覧くださいね。<橋 幸夫ウィキペディア」><股旅物、時代物、美少年物><伊太郎旅唄>デビュー曲「潮来笠」のB面曲です。A面の「潮来笠」と同じく、「潮来の伊太郎」をテーマとした歌謡曲です。「潮来笠」は伊太郎の外見の「明の世界」を「ヨナ抜き長音階」で唄っていますが、B面の「伊太郎旅唄」は伊太郎の内面の「暗の世界」を「ヨナ抜き短音階」で唄っているのです。♪~筑波山さえ 男体女体伊太郎かなしや 一本どっこ利根の河原じゃススキも泣いたふいとヤクザに 誰がした~♪(※)「一本どっこ」とは、どの組にも属さない「一匹狼のヤクザ」のことです。<新三(しんざ)ひとり旅>5枚目のシングル盤「木曽ぶし三度笠」のB面曲です。この歌も「潮来笠・伊太郎旅唄」と関係と同じように、A面の「木曽ぶし三度笠」では、少年の股旅ヤクザ、「中乗り新三」の「明の部分」を唄い、「暗の部分」をB面の「新三ひとり旅」で唄うのです。♪~心細いよ木曽路の旅は 雁(かり)の啼く音(ね)も淋しい峠~♪―閑話―「潮来笠」の「潮来の伊太郎」「木曽節三度笠」の「中乗り新三」のキャラは、どこから思いついたのか?橋 幸夫の初期の歌の歌詞は、殆んど「佐伯孝夫」が作詞しています(作曲は吉田 正)、佐伯孝夫はコロムビアの重鎮作詞家・西条八十の弟子で、戦前から戦後にかけて、ビクターの重鎮作詞家として活躍しました。橋 幸夫以前に佐伯が作詞した股旅物・時代物の作詞は、以下のような作品があります。★「勘太郎月夜唄」(昭和18年、小畑 実)★「弥太郎笠」(昭和27年、鶴田浩二)★「花の三度笠」(昭和28年、小畑 実)★「弁天小僧」(昭和30年、三浦光一)「潮来の伊太郎」は、佐伯が長い間温めていたキャラで、オリジナルのキャラのようですが、リュウちゃんは大衆小説の大家・子母澤 寛(しもざわ かん)が、昭和24年に発表した「伊太郎獅子」からヒントを得ているのではないかと推測しています(小畑 実の「花の三度笠」も、子母澤の同名の小説があります。また、鶴田浩二の名曲「弥太郎笠」も、原作は子母澤 寛なのです)余談ですが、デビュー曲「潮来笠」の3番の歌詞に出てくる「関宿(せきやど)」は、三重県亀山市にある「関宿(せきじゅく)」のことではなく、千葉県野田市にある「関宿町(せきやどちょう)」のことのようです)また「木曽節三度笠」の「中乗り新三」のキャラも、大衆演劇や浪曲でよく演じられる「中乗り新三」から採ったようです。この芝居の原作は、子母澤 寛の「さんど笠」のようです。子母澤 寛と並んで、橋 幸夫の「股旅物」の原作となったもう一人の大衆小説の大家は、「長谷川 伸」です。長谷川 伸原作の橋 幸夫の歌は、「中山七里」、「沓掛時次郎」、関の弥太っぺ」、「瞼の母」、「月夜の渡り鳥」(「瞼の母」の番場の忠太郎の哀歓を歌った名曲です)があります(全て、作詞:佐伯孝夫。作曲:吉田 正)以下、長谷川 伸原作の橋 幸夫の歌を貼り付けます(興味のある方はタイトルをクリックしてYou-Tubeを聴いて下さいね)<中山七里><沓掛時次郎>(※)橋 幸夫の「沓掛時次郎」は、昭和37年公開の大映映画「沓掛時次郎」(主演:市川雷蔵)の主題歌として使われました。ここからは余談ですが、昭和37年からスタートしたテレビ時代コメディ番組「てなもんや三度笠」で、主演の藤田まことが演じた「あんかけ時次郎」の役名は、市川雷蔵の「沓掛時次郎」のモジリだったようです。<関の弥太っぺ>以下のサイトの2曲目に収録されています。<関の弥太っぺ><瞼の母><月夜の渡り鳥><美少年物>デビューした頃の橋 幸夫は、年下のリュウちゃんから見ても中々の「美少年」でした。テレビで見た吉永小百合とのデュエットでは、美少女・小百合ちゃんとお似合いの若者だったのです。おそらく、佐伯孝夫は、橋のルックスを考慮に入れて、「美少年シリーズ」の詞を書いたものと想像できます。<南海の美少年(天草四郎の唄)>「美少年シリーズ」の第1作、天草四郎は寛永14年(1637年)に起きたキリシタン一揆「島原の乱」を指揮した少年で、寛永15年、僅か17歳で幕府軍に討たれました。天草四郎が美少年だったか否かは、勿論不明なのですが、昭和37年に公開された映画「天草四郎時貞」(大島 渚監督)では、当時、一番の美男俳優だった大川橋蔵が天草四郎を演じたのです。(大川橋蔵の天草四郎)<南海の美少年><美少年忠臣蔵>「赤穂浪士」の47人の内、少年だった大石主税(ちから)(大石内蔵助の嫡男、僅か15歳で切腹死)と、矢頭右衛門七(えもしち)、浅野家家臣・矢頭長介の嫡男、18歳で切腹死)を歌った悲壮感の漂う歌です。この2人も美少年がったか否かは定かではないのですが、この頃、映画会社各社で競って製作された忠臣蔵の映画でも、この2人は美男の若手俳優によって演じられました。尚、橋 幸夫に次いで「御三家」の一人になった舟木一夫には「右衛門七討ち入り」という楽曲があります。<美少年忠臣蔵><悲恋の若武者>明治10年に起きた「西南戦争」で、散って行った美少年を描く悲愴極まる歌です。以下に1番と3番の歌詞を書いて見ます。♪~花か瞳かむらさき野菊 悲しく見上げる若武者の白き鉢巻き滲む血を 誰か哀れと想わざる~♪♪~田原悲しや照つ日も曇る 戦い終りし草むらで啼くは虫かや美少女の 袖が濡れてる夕風に~♪曲の間に、民謡「田原坂」の以下の詞が入っています。♪~雨は降る降る人馬は濡れる、越すに越されぬ田原坂~♪♪~右手(めて)に血刀左手(ゆんで)に手綱、馬上豊かに美少年~♪熊本市にある西南戦争の古戦場「田原坂」には、以下の写真の「美少年の像」が建てられています。(美少年の像)「悲恋の若武者」は、この美少年のことを詞にしているようですが、この少年が誰であったかは、「永遠の謎」のようです。<悲恋の若武者>以上、橋 幸夫の「時代物」について紹介しましたが、ここからは「現代物」について、リュウちゃんの好きな歌を紹介します。<カラーシリーズ三部作>(1)<白い制服>戦前の「旅の夜風」(愛染かつら)や戦後の「月よりの使者」と同じ、白い制服を着た看護婦さんとの恋をテーマにした歌です。橋 幸夫初のセリフ入りの楽曲です。<白い制服>(2)<赤いブラウス>(3)<青いセーター><舞妓さんシリーズ>(1)<舞妓はん>昭和5年に発売された「祇園小唄」(唄:藤本二三吉)と同じように、琴(箏)と三味線の伴奏による純和風の現代物です。東京弁なら「舞妓さん」というタイトルになりますが、京都弁の「舞妓はん」がタイトルになっています。この歌は橋 幸夫の「現代物」の中でも屈指の大ヒットになり、橋 幸夫と倍賞千恵子の主演で映画化されました。後に「男はつらいよ」シリーズで、寅さんの妹「さくら」を演じた倍賞千恵子、「さくら」の前は舞妓はんだったのだ!???(映画「舞妓はん」ポスター)<舞妓はん>(2)<花の舞妓はん>「舞妓はん」シリーズの第2作です。この歌も橋・倍賞のコンビで映画化されました。<花の舞妓はん>(3)<月の舞妓はん>「舞妓はん」シリーズの第3作です。この歌は映画化はされなかったのですが、昭和40年の大阪の「新歌舞伎座」で、舞台演目として公演され、この舞台で橋 幸夫と倍賞千恵子が共演しました。<月の舞妓はん>―(閑話)<菊池章子の「春の舞妓」>―橋 幸夫の「舞妓はんシリーズ」に先行した「舞妓物」の歌謡曲として思い出される歌は、菊池章子が昭和29年にリリースした「春の舞妓」です。<菊池章子「春の舞妓」>このレコードには、当時若手の新進女優だった若尾文子の、以下のような台詞が入っています。<丘の上の校舎よ、さようなら、懐かしい制服を脱ぎ、クラスメイトに別れて、あたしはとうとう舞妓になった。明けて十六、ああ、あたしの胸にも、そして加茂の河原にも、人の世の春は訪れてきたんだわ><あの方のことはもう忘れましょう。考えていると堪らなくなってくる。どうせあたしは、人のおもちゃの京人形、恋など出来る身分じゃないわ>(若尾文子の主演した昭和28年の映画「祇園囃子」(監督:溝口健二)のワンシーン)この歌は昭和29年に若尾文子主演で公開された映画「舞妓物語」の主題歌です(前年の「祇園囃子」に続き、若尾文子が舞妓を演じました)上掲の若尾文子の2番目の台詞、「どうせあたしは、人のおもちゃの京人形、恋など出来る身分じゃないわ」は、華やかな外見とはうらはらに、舞妓の過酷な労働環境を伺わせます。舞妓の過酷な労働環境に関して、元舞妓(市駒)だった桐貴清羽(きりたかきよは)さんは、さまざまな形で祇園の花街を告発し、以下のような漫画本を出版しました。尚、桐貴清羽さんの告発の内容につきましては、下記のサイトにかなり詳しく書かれていますので、興味のある方は下記サイトをクリックして読んで下さいね。<現代の奴隷「京都の舞妓に人権なんて無い」:弁護士ドットコム>桐貴清羽さんの告発が始まったのは、2020年頃からですが、その66年前の「春の舞妓」の若尾文子の台詞で、抽象的ではありますが、舞妓さんの過酷な労働環境を告発していたことに、リュウちゃんは少し驚いた次第です。―閑話休題ー<他にリュウちゃんが好きな現代物>ここからは、あまり知られていないリュウちゃんが好きな橋 幸夫の曲を幾つか貼り付けます。<「若い素顔」;山中みゆきとのデュエット曲>橋 幸夫の初期の歌です。同じ吉田 正門下の山中みゆきとのデュエット曲で、橋の初のデュエット曲です。歌詞は、「若いボクサーと、その妹」という設定です。橋は歌手になる前、ボクサー志望でしたので、この歌はまさに橋の若い頃の素顔そのものなのです。<若い素顔><慕情のワルツ>橋 幸夫20歳の時の抒情歌的な恋愛ソングです。リュウちゃん、この歌は大学時代にソノシートで聴き、好きになった歌なのです。<慕情のワルツ><通天閣の灯>この歌も大学時代、ソノシートで聴いて好きになった歌です。橋にとっては珍しい「大阪物」ですが、悲痛極まる歌唱は、殆んど「大阪」を感じさせないのです。<通天閣の灯><芸魂(げいこん)」>橋 幸夫には珍しい「芸道物」の歌謡曲です。この歌、純愛物の名曲「白い制服」のB面曲ですが、リュウちゃんのお気に入りの楽曲なのです。<芸魂(げいこん)」><今日子>よほどのファンでなければ知らないB面曲です。リュウちゃんは中学生の時、Kyo-koちゃんという同級生の美少女に憧れていました。大学に入り、Kyo-koちゃんに逢えなくなってしまった時に初めて聴いたこの歌の以下の歌詞がグサっと心に刺さったのでした。♪~ああ あの人の名は 今日子今日子は 白い木蓮 今日子よ 今日子 何処にいる~♪で、現在住んでいる奈良に引っ越した時、真っ先に庭に「白い木蓮」を植えたのでした。<今日子><橋 幸夫・吉永小百合のデュエット曲>このブログの最後に、橋 幸夫が吉永小百合とデュエットした歌を全部(7曲あります)貼り付けます。(橋 幸夫と吉永小百合)<いつでも夢を>昭和37年発売の橋と吉永の最初のデュエット曲、第4回日本レコード大賞受賞曲、シングル盤累計売上260万枚を超える橋 幸夫の最大の大ヒット曲となり、昭和38年、日活で映画化されました。(映画「いつでも夢」」、左から浜田光夫=吉永小百合―橋 幸夫)<いつでも夢を><若い東京の屋根の下>橋・吉永のデュエット第2弾、作詞の佐伯孝夫は、昭和23年に灰田勝彦に「東京の屋根の下」の歌詞を提供していますが、この歌は灰田の歌の若者バージョンというべき明るく伸びやかな名曲です。この歌も浜田光夫=吉永小百合主演で映画化されました。<若い東京の屋根の下><若い歌声>橋=吉永のデュエット第3弾です。曲調は前作「若い東京の屋根の下」によく似た、明るく、伸びやかな歌です。この歌、初めて歌の間に橋と吉永の台詞が入りました。以下、1番と2番の間に入った台詞を書いて見ます(可愛い台詞なのです!)(橋)僕は七つでその子は五つ(吉永)雪ぐつはいたお人形みたいだった?(橋)2年たったらおないどし(吉永)そしたらいいナって言ったのね<若い歌声><そこは青い空だった>橋=吉永のデュエット第4弾、全日空の日本で初めて導入したジェット機「ボーイング727」のイメージソングです。ジェット機の若い機長とスチュワーデスの明るい恋を歌っています。橋=吉永のデュエット曲では、「いつでも夢を」の次に有名な歌です。<そこは青い空だった><愛のしあわせ>橋=吉永のデュエット第5弾、初めて短調で作曲された「大人の愛の歌」です。歌詞の中に「モナムール」(フランス語で「私の愛人」)という言葉が何度も出てきます。また、「若い歌声」に続き、1番と2番の間に以下のような台詞が入ります。(橋)僕達をしっかり結んでいるのは 愛なんだ…(吉永)黒髪の一すじ一すじにかけて 愛しています。大学生だったリュウちゃん、吉永小百合の上掲の台詞にシビれたのでした(苦笑)<愛のしあわせ><「夢見る港」「あの娘は街へ」>A面の「夢見る港」はデュエット第6弾、B面の「あの娘は街へ」は第7弾で、2人の最後のデュエット曲です。「夢見る港」は長調の明るい曲、「あの娘は街へ」は短調で作曲されたちょっと暗い曲です。短い2行詞で、6番まであります。2人の他のデュエット曲は1番の歌い出しが橋 幸夫なのですが、この歌だけは歌い出しからデュエットなのです。<夢見る港><あの娘は街へ>橋 幸夫は亡くなってしまったが、吉永小百合は今もリュウちゃんの「青春のシンボル」なのだ!(2025年公開「てっぺんの向こうにあなたがいる」主演の吉永小百合)

2025年09月22日

コメント(15)

-

映画「国宝を観る」~その2,「展開」

「俺、お前の血が欲しい」(喜久雄=花井東一郎=吉沢 亮)「芸があるやないか」(俊介=花井半弥=横浜流星)(前回のブログの続きです)ストーリーに入る前に、登場人物の相関図を貼り付け、簡単に登場人物を紹介します(主役の2人は前回のブログで紹介しましたので、今回は脇を固めるキャラクターと俳優を紹介することにします)★花井半二郎(渡辺 謙):上方歌舞伎の大名跡、主人公の一人、花井半弥(横浜流星)の実父です。渡辺 謙は、日本を代表する国際的大スターで、アメリカ映画「ラスト・サムライ」でトム・クルーズと共演、また。クリント・イーストウッド監督の「硫黄島からの手紙」では、栗林中将を演じて観る人に感銘を与えました。映画の花井半二郎は、「連獅子」で立役(男役)を演じ、「曽根崎心中」では女形の「お初」を演じようとする。半二郎は立役、女形の二刀流だったようだ?(花井半二郎=渡辺 謙)★大垣幸子(寺島しのぶ):花井半二郎の妻、花井半弥(横浜流星)の母親です。役名の苗字が「大垣」となっていますのは、花井半二郎の本名の苗字が「大垣」だからなのです。尚、息子の花井半弥の本名は「大垣俊介」なのです。寺島しのぶは、前回のブログで紹介した七代目尾上菊五郎と藤 純子の娘ですが、両親と違って「汚れ役」も辞さない演技派女優なのです。(大垣幸子=寺島しのぶ)★小野川万菊(田中 泯):人間国宝の女形です。女形の万菊を見事に演じた田中 泯は、昭和20年生まれの舞踊家(ダンサー)・振付師です。俳優業は、平成14年に公開された山田洋次監督の初の本格的時代劇「たそがれ清兵衛」(真田広之主演)、この映画で、57歳(当時)にして、数々の新人賞を受賞しました。(小野川万菊=田中 泯)★梅木(島田久作):歌舞伎の興行を仕切る興行会社「三友」の社長です。(写真右が梅木=島田久作)異様に長い顔、容貌魁偉、昭和63年公開の映画「帝都物語」の魔人役が忘れられない。(映画「帝都物語」のポスター)★吾妻千五郎(四代目中村鴈治郎):上方歌舞伎の大御所、映画の後半で喜久雄と駆け落ちする彰子の父親、四代目中村鴈治郎は、本物の「人間国宝」であり、この映画の「歌舞伎指導者」としてスタッフとしてもこの映画に関わりました。父は四代目坂田藤十郎(三代目中村鴈治郎、初名は二代目中村扇雀)、母は扇千景です。(吾妻千五郎=四代目中村鴈治郎)★福田春江(高畑充希):喜久雄の長崎での幼な馴染み、喜久雄に惚れ込み、喜久雄と「対の刺青」を入れます。喜久雄を追って大坂に来て、喜久雄の成長を見守る、この映画のヒロインです。高畑充希は今、人気絶頂の「旬の女優」です。(福田春江=高畑充希)★藤駒(見上 愛):祇園の舞妓(芸妓)、喜久雄が祇園の茶屋で遊んだ際、喜久雄に一目惚れし、後に喜久雄の愛人となり、一人娘の「綾乃」を産む芸妓です。見上 愛は、来年のNHK朝ドラ「風、薫る」の主演が決まっている2000年生まれの新進女優です。(藤駒=見上 愛)★綾乃(滝内公美・たきうち・くみ):喜久雄と藤駒の間に生まれた子供です。成長してカメラマンになり、人間国宝になった喜久雄を取材します。★彰子(森 七菜・なな):吾妻千五郎の娘、映画の後半で、喜久雄と共に大阪から出奔して、ドサ回りの旅に出ます。(彰子=森 七菜)<スト―リー>花井半二郎に引き取られた喜久雄は、花井東一郎という屋号(芸名)を与えられ、半二郎の息子・俊介(屋号=花井半弥)と共に厳しい修行の末に、若手人気女形として成長していきます。2人共、女形なのだ。ちょっと危険。2人が共演で演じる演目は、先ずは「二人藤娘」です。(二人藤娘)歌舞伎舞踊「藤娘」は、絵から抜け出した「藤の精」が娘姿で踊るという、歌舞伎舞踊の人気の演目です。2015年に公開された松竹シネマ歌舞伎「二人藤娘/日本振袖始」(演出:坂東玉三郎)では、坂東玉三郎と中村七之助の「二人藤娘」を観ることが出来ます。以下にこの映画の予告編の動画を貼り付けますので、興味のある方はクリックしてご覧くださいね。<シネマ歌舞伎「人藤娘/日本振袖始」予告編>次の共演演目は、「二人道成寺」です。(二人道成寺)「京鹿子娘道成寺」は、和歌山県日高町にある古刹「道成寺」に伝わる「安珍・清姫伝説」を基にした歌舞伎舞踊です。「安珍・清姫伝説」の概要は、「思いを寄せた僧の安珍に裏切られた清姫が蛇に変化して日高川を渡って追跡し、道成寺で鐘ごと安珍を焼き殺す」というものです。2007年に公開されたシネマ歌舞伎「京鹿子二人道成寺」(演出:坂東玉三郎)では、坂東玉三郎と尾上菊之助の「二人道成寺」を観ることが出来ます。以下に「予告編」の動画を貼り付けますので、興味のある方はクリックしてご覧くださいね。<シネマ歌舞伎「鹿子二人道成寺」予告編>2人の共演とは別に、師匠の花井半二郎は、息子の俊介(花井半弥)との共演で「連獅子」を舞います。(花井半二郎の「連獅子」)「連獅子」は、歌舞伎舞踊の代表的な演目の一つで、「獅子(ライオン)は生まれたばかりの我が子を深い谷に落として、そこから這い上がってきた子のみを育てる」という「獅子の子落とし伝承」を基に作られた演目です。映画「国宝」の、これからの物語の展開を考えると、意味深な演目なのだ。ある日、藤一郎と半弥は、現役の「人間国宝」である女形「小野川万菊(田中 泯)」の「鷺娘(さぎむすめ)」の舞台を観に行きます。舞台が始まる前に2人は万菊の楽屋に挨拶に出向きます。挨拶が終わり、楽屋を退出しようとした途端に、万菊は「オネエ言葉」で半弥を呼びとめ、半弥の顔を抱きながら「美しいお顔だこと」と呟きます。このシーンの田中 泯の演技、老いた人間国宝の女形の栄光と悲惨を、一瞬で余す所なく表現していて、見事だ!挨拶の後、2人は万菊の「鷺娘」の舞踊を鑑賞し、その見事な舞踊に打ちのめされるのでした。(万菊の「鷺娘」)田中 泯の見事な女形の演技は、誰を参考にしたのか?歌舞伎音痴のリュウちゃん、色々とネット検索してみました所、どうやら小野川万菊のキャラは、昭和を代表する女形で「人間国宝」の「六代目中村歌右衛門」に、かなり似ているのではないかと思いました。昭和を代表する女形六代目中村歌右衛門、ルックスも、田中 泯の小野川万菊とソックリだ!(六代目中村歌右衛門)花井半二郎は舞台で「曽根崎心中」の「お初」を演じる予定だったのですが、その直前に交通事故で入院してしまいます。「曽根崎心中」公演直前の交通事故、いまさら公演は中止出来ない。代役を立てて公演をを行うが、代役は喜久雄か、それとも俊介か?本来なら半二郎の実の息子、俊介を代役にするのが「歌舞伎界の定石」なのですが、ここで半二郎は、養子(部屋子)の喜久雄を代役に指名するのです。実の息子・俊介ではなく、部屋子の喜久雄を代役に指名したこと、ここから映画「国宝」のドラマが始まるのだ!<「曽根崎心中」について>江戸時代に活躍した人形浄瑠璃及び歌舞伎の作者・近松門左衛門が元禄16年(1703年)に書いた文楽・歌舞伎の世話物演目です。元禄16年に実際に起こった大阪の女郎、「はつ」と、醤油商人の手代「徳兵衛」の情死事件を題材にしています。映画では、前半と後半に計2回、「曽根崎心中」を演じるシーンが登場します。前半に登場するのは、花井半二郎の代役として急遽、「お初」を演じることになった「お初=喜久雄」版、後半の2回目は「お初=俊介、徳兵衛=喜久雄」版の「曽根崎心中」です。歌舞伎「曽根崎心中」のストーリーや詳しい内容につきましては、下記のサイトをクリックしてご覧下さいね。<歌舞伎演目案内「曽根崎心中」>美空ひばりが昭和30年にリリースした「恋の曽根崎」は、曽根崎心中を題材にした歌謡曲です(詞:西条八十、曲:古賀政男)<You-Tube「恋の曽根崎」>以下に、このレコード(SP盤)のレーベルの写真を貼り付けます。この歌の1番の歌詞は以下です。♪~恋風の 娘心にしじみ川お初可愛や染小袖身は色里に育つとも 命を懸けた徳さまを想い切ろうか切らりょうか~♪1番と2番の最後に、中村扇雀(二代目、後の四代目坂田藤十郎、人間国宝、妻は扇千景、息子はこの映画で「吾妻千五郎」を演じた四代目中村鴈治郎)の台詞が入ります。<徳様に離れて片時も生きて居ようか、どうで徳様一緒に死ぬる、わしも一緒に死ぬるわいなぁ><残るひとつが今生の、鐘の響きの聞き納め>この中村扇雀の台詞、素晴らしい!(中村扇雀)尚、JR大阪駅から10分程歩いた所に、「お初・徳兵衛」が心中した「お初天神」<正式名称:露(つゆ)天神社>があります。リュウちゃんが勤務していた会社の大阪オフィスが「お初天神」のすぐ近くにありましたので、ここはリュウちゃんにとりましうては、「馴染みの天神さん」だったのです。(お初天神)花村東一郎として、半二郎の代役として「曽根崎心中」の「お初」を演じることになった喜久雄の初日の楽屋に、俊介が訪ねて行きます。(楽屋で化粧する喜久雄)喜久雄の手は重要な初舞台を前にして、ブルブル震えています。喜久雄「一番欲しいのは俊ぼんの血や、俊ぼんの血をコップに入れて、ガブガブ飲みたいわ」俊介「芸があるやないか」この会話を交わした後、俊介は、喜久雄の「曽根崎心中」の初舞台を観て、その演技力の圧倒され、一緒に舞台を観ていた福田春江(高畑充希)と一緒に、出奔してしまうのでした。血筋か?それとも「芸の力」か?これがこの映画の大きなテーマなのです。(以下、<映画「国宝」を観る~その3>に続きます)

2025年09月05日

コメント(5)

-

<映画「国宝」を観る>その1、プロローグ

ただひたすら共に夢を追いかけたー先日、評判の映画「国宝」を近所のシネコンで観てきました。実写映画を劇場で観るのは本当に久しぶり、歌舞伎も最近の俳優も殆ど無知だが、観応えのある映画だった!(※)以下にこの映画の予告編の動画を貼り付けます。興味のある方はクリックしてご覧くださいね<映画「国宝」予告編><映画「国宝」の概要><映画「国宝」公式サイㇳ>映画「国宝」の概要は、上掲の「公式サイト」をクリックしてご覧いただければ殆ど判りますが、以下、幾つかの事項を挙げて見ます。★原作は、昭和43年生まれの芥川賞受賞作家・吉田修一、『朝日新聞』に2017年1月1日から2018年5月29日にかけて連載された後、加筆修正され2018年9月7日に『国宝 上 青春篇』『国宝 下 花道篇』の二部構成で朝日新聞出版から同日発売されました。(吉田修一「国宝」2巻セット)★監督は新潟県生まれの在日朝鮮人三世の李 相日(リ・サンイル / り そうじつ)、2006年公開の「フラガール及び2010年公開の「悪人」(原作は吉田修一)で共にキネマ旬報の日本映画ベストワンに輝きました。(李 相日監督)★2025年5月18日、カンヌ国際映画祭の「監督週間」部門で世界初上映、6月6日に公開、大ヒットになりました。8月17日時点の観客動員数は、747万人、興行収入は105億円余りとなり、この時点で、日本の実写映画史上、歴代第3位の記録となりました。★上映時間は2時間54分、3時間に近い大長編映画です。★主演は吉沢 亮と横浜流星、2人共、現代を代表するイケメン俳優です。(吉沢 亮)(横浜流星)★タイトルの「国宝」とは、昭和25年(1950年)に制定された「文化財保護法」の第71条によって指定された「重要無形文化財の保持者(人間国宝)」のことです。「人間国宝」に指定された人には、年間200万円の年金が支給されます(かなり安い!)★「歌舞伎俳優の人間国宝」には、これまで27人が選定されました。ここではリュウちゃんのような「歌舞伎音痴人間」でも知っている代表的な2人の「人間国宝」について書いてみます。<七代目尾上菊五郎>20代の頃、「尾上菊之助」として、初期のNHK大河ドラマ「源義経」に義経役として主演、静御前役として共演した藤純子(富司純子。この映画に出演した寺島しのぶの母)との結婚は、当時、大きな話題になりました。(七代目尾上菊五郎)<五代目坂東玉三郎>昭和25年生まれ、当代きっての歌舞伎の女形(おやま)です。歌舞伎の女形としての活躍にとどまらず、バレー・ダンサー、演出家、映画監督など、幅広いジャンルで活躍しているスーパースターです。彼は映画「国宝」の主人公・立花喜久雄のように、梨園の生まれではなく、十四代目森田勘弥の芸養子という点で、立花喜久雄のモデルになった人物である可能性があります。(五代目坂東玉三郎)女性以上に女性らしい坂東玉三郎、主演した映画「夜叉が池」、お見事!(坂東玉三郎:映画「夜叉が池」ポスター)例によって前置きが長くなってしまいましたが、ここから映画の内容に入ります。<プロローグ>昭和39年正月、大阪の歌舞伎役者・花井半二郎(渡辺 謙)は長崎で歌舞伎の興行を打つために、地元のやくざの大親分、立花権五郎(永瀬正敏)の宴会に出席します。<長崎の大親分・立花権五郎(永瀬正敏)>(※)この当時、芸人の地方興行は、殆んどが地元のやくざが仕切っていたようです。なので役者や歌手、芸人が地方で興行を打つためには、地元のやくざの親分に仁義を切る必要がありました。芸能人とやくざの親分との付き合いで有名な事例は,美空ひばりと山口組三代目・田岡一雄の関係です。ひばりはデビュー直後から田岡に庇護され、田岡はひばりの事を「お嬢」、ひばりは田岡の事を「おじさん」と呼び合っていたのです。<関の扉>この宴席の余興として、権五郎の15歳の一人息子・立花喜久雄が、歌舞伎の名作「関の扉(せきのと)」(正式タイトル:積恋雪関扉・つもるこい ゆきの せきのと)のヒロイン・小野小町を見事に演じます。下の写真は、映画とは別の写真ですが、映画でもこのシーンが一瞬ですが取り上げられていました。(歌舞伎「関の扉」)立花喜久雄の見事な小野小町を観た半次郎は、一瞬にして、この少年の女形としての並々ならない才能を見抜いてしまうのでした。歌舞伎音痴のリュウちゃんも、このシーンの見事な演出にハマってしまった!これは凄い映画になりそうだ。「関の扉」の演目が終わって間もなく、兼五郎の宿敵のヤクザ、「宮地組」の襲撃を受けて、兼五郎は、大立ち回りの末に雪の積もる料亭の庭で敢え無く殺されてしまいます。真っ白の雪の上に、飛び散る真っ赤な権五郎の血飛沫、凄惨だが美しいシーンだ!このシーンにもゾクゾクした。「真っ白な雪の上の飛び散る真っ赤な血の飛沫」という凄惨な場面でリュウちゃんが思い浮かべるのは、歌舞伎演目では「仮名手本忠臣蔵」十一段目の討ち入りの場面です。(歌川広重「忠臣蔵」夜討3~本望)次の思い浮べるのは、安政7年(1860年)3月3日に江戸城桜田門の外で起こった「桜田門外の変」です。(月丘芳年「江水散花雪」)「血のシーン」ではありませんが、藤純子が主演した東映映画「緋牡丹博徒」の以下のスティール写真は、白い雪と赤い血を象徴する素晴らしい写真だと思っているのです。(緋牡丹博徒のスティール)尚、藤純子は、この映画の主題歌を昭和43年にリリースしていて、この歌は当時、大ヒットしたのです。以下にYou-Tubeを貼り付けますので、興味のある方はクリックして聴いてみて下さいね。<藤純子「緋牡丹博徒」>あと2つ、「雪と血」のテーマでリュウちゃんが印象に残っているフィクションを挙げて見ます。(1)東映映画「修羅雪姫」昭和48年公開、藤純子主演の「緋牡丹博徒」と同じような設定で創られた梶芽衣子主演の任侠映画です(小池一夫原作、上村一夫作画の漫画が原作になっています)(映画「修羅雪姫」の梶芽衣子)この映画の主題歌「修羅の花」は作詞:小池一雄(小池一夫のペンネーム)、作曲:平尾昌晃で、梶芽衣子が歌って大ヒットしました(この歌、リュウちゃんのカラオケのレパートリーの一つなのです)以下に1番の歌詞を貼り付けます。♪~死んでいた朝に とむらいの雪が降るはぐれ犬の遠吠え 下駄の音きしむいんがなおもさ みつめて歩く闇を抱きしめる 蛇の目の傘一ついのちの道を行く女 涙はとうに捨てました~♪以下に「修羅の花」のYou-Tubeを貼り付けますので、興味のある方はクリックして聴いて下さいね。<「修羅の花」梶 芽衣子>(2)アメリカ映画「キル・ビル」2003年に公開されたアメリカ映画です。監督は、クエンティン・タランティーノ、主演はユマ・サーマンです。この映画は前出の東映映画「修羅雪姫」に似たストーリーで、梶芽衣子が歌う「修羅の花」も映画のなかで使われているのです。(「キル・ビル」雪の庭での格闘シーン)映画「国宝」と「キル・ビル」の共通点、それは美術監督が種田陽平氏であることだ!種田氏は日本を代表する美術監督、リュウちゃん、「雪の上に飛散る血飛沫」のシーンを観た時、「キル・ビル」を連想したが、美術監督が同じ人物だったのだ!(種田陽平)父親を失った喜久雄は、苦痛に耐えて背中に刺青を入れ、父の仇討ちを決意し、仇の宮地組組長に刃を向けますが、敢え無く失敗、長崎に居られなくなり、大阪に行き、花井半二郎の養子となり、半二郎の家で暮らすことになります。半二郎の家には、喜久雄と同い年の一人息子である御曹司・俊介がいて、二人は同じ高校に通い、半二郎に歌舞伎の女形の所作の厳しい稽古を共に受けることになります。(高校に通う喜久雄と俊介)成人してからの喜久雄を演じるのは吉沢 亮。俊介を演じるのは横浜流星ですが、高校に入学する頃の少年時代の喜久雄を演じるのは、2009年生まれの黒川想矢、同じく少年時代の俊介を演じるのは、黒川と同じ2009年生まれの越山敬達(こしやま けいたつ、)です。二人共、絵に描いたような美少年、今後の大活躍に期待が膨らむ!(黒川想矢)(越山敬達)さて、映画「国宝」のプロローグは、昭和39年の正月に幕を開けます。昭和39年といえば、日本では戦後の高度経済成長に入った年で、東京=新大阪間の新幹線営業開始、東京オリンピックの開催された年です。この映画の2人の主人公は、昭和39年の正月に15歳という設定ですので、生まれた年は、昭和24年か昭和25年ということになります(ここでは便宜的に2人共、昭和24年生まれということにしておきます)昭和25年は、上掲の5代目坂東玉三郎の生まれた年なのです。この映画、戦後の経済成長期から平成時代の終わりまでの50年の歌舞伎芸道史を描く大河ドラマなのだ!(以下、<映画「国宝」を観る>その2に続きます)

2025年08月22日

コメント(7)

-

「稚内・礼文島・利尻島2泊3日のパックツアー」その(4)~再び稚内へ

日本最北端の地・宗谷岬、やっと辿り着いた!(前回のブログの続きです)6月24日は、利尻島の北東部にある「鴛泊港(おしどまりこう)」の入口にあるホテルに宿泊、翌日の25日(旅行最終日)は、午前8時出発のクルーズ船に乗り、再び稚内市に渡って猿払村、稚内市北部を観光し、夕方に稚内空港から神戸空港に戻るというスケジュールです。25日早朝、ホテルの前の港へ出て、利尻富士、ホテルの横手にある「ぺシ岬」を撮影、25日の天候はほぼ快晴、最高気温22℃、絶好の行楽日和だ!「ぺシ岬」です。標高90mの岩山、頂上には灯台がありますので、別名「灯台山」、また、その四角い形から、別名「ゴリラ岩」とも呼ばれています。「ぺシ岬」の頂上は、利尻島屈指のビュースポットです。ホテルから頂上までは約1時間程で往復出来るのですが、足の調子が悪い為、登頂は断念、以下にネットからお借りした頂上の写真を貼り付けます。ホテルの傍に咲いていた花です。<再び稚内へ>午前8時、鴛泊港に停泊しているクルーズ船に乗り込み、稚内に戻ります。さらば「ぺシ岬」、さらば利尻富士、さらば利尻島。稚内港で、再びチャーターバスに乗り、今回のツアー最後の観光に向かいます。以下の地図は「稚内北部観光地図」です。本日のメインの観光地は、上掲の地図の一番上にある「宗谷岬」です。御承知のように、「宗谷岬」は「日本最北端の地」なのです。<道の駅さるふつ公園>稚内港を出発したチャーターバスは、直接、宗谷岬には向かわず、稚内市の東側にあるオホーツク海に面した「猿払村(さるふつむら)」にある「道の駅さるふつ公園」で昼食を摂るために立ち寄りました。「猿払村」は「日本最北の村」であり、奈良県の戸津川村に次いで日本で2番目に面積の広い村なのです。総面積は590平方キロメートル、「東京23区」の総面積が619平方キロメートルですから、「猿払村」は「東京23区」に匹敵する面積をもっている自治体なのですね。また、猿払村は、日本有数の天然ほたて貝の水揚げ地なのです。午前11時、「道の駅さるふつ公園」の中にある「ホテルさるふつ」に到着、ホテルのレストランで、宗谷牛の焼肉ランチの昼食。プファ~、ビールが旨い!宗谷牛の焼肉も旨い!しかし、天然ほたて貝がメニューに無い。ちょっと残念。「さるふつ公園」の平原には、「稚内公園」と同じように、アルメリア(ハマカンザシ)が咲いていました。下の写真のキクに似た花、ピレオギクなのかな?それとも、ハマギク?<宗谷岬へ>「さるふつ公園」を後にしてチャーターバスは、30分程オホーツク海の沿岸道路を走り、正午頃に、「宗谷岬」に到着しました。遂に日本最北の地に辿り着いた。感無量だ。樺太が「島」であることを発見した江戸時代の探検家・間宮林蔵像もこの地に相応しい。ここにも「アルメリア」が咲いていた。<宗谷岬について>★「宗谷岬」は北緯45度31分22秒のところにある「日本最北の地」です。★建てられている三角形の「日本最北の地の石碑」は、北極星をモチーフにしています。石碑の高さは、ここの緯度に因み、4,53mです。円形の台座は「平和と協調」を表現しているのだそうです。★現在の石碑は2代目で、昭和43年に建立されました。<「宗谷岬」の歌碑>岬の先端に、以下のような歌碑が建てられています。(宗谷岬」の歌碑)この歌碑に刻まれている歌は、演歌の巨匠・船村徹が、昭和47年に発表したフォークソング「宗谷岬」です。作詞は稚内で歯科技工士をしていたアマチュア作詞家の吉田 弘。発売された当初は、まったくヒットしなかったのですが、昭和51年、NHKの「みんなのうた」で、男女2人のフォークグループ「ダ・カーポ」が歌ったところ、これが大ヒットとなり、現在では、フォークソングの定番曲として、愛唱される曲になったのです。「宗谷岬」の1番の歌詞は以下です。歌詞の下にダ・カーポが歌った「宗谷岬」の動画を貼り付けますので、興味のある方はクリックしてご覧くださいね。♪~流氷とけて 春風吹いて ハマナス咲いて カモメも啼いて遥か沖ゆく 外国船の 煙もうれし 宗谷の岬流氷とけて 春風吹いて ハマナス揺れる 宗谷の岬~♪<「宗谷岬」:歌唱:ダ・カーポ>「宗谷岬」のラストショット、女房殿、宗谷岬で吠える!女房殿、あい変わらず元気溌剌なのだ!<宗谷岬公園>「宗谷岬」を後にしたチャーターバスは、岬を見下ろす高台にある「宗谷岬公園」に立ち寄りました。広大な平原の中に、幾つかのモニュメントが建てられています。<祈りの塔>昭和58年(1983年)に「宗谷岬」の沖合で発生したソ連空軍による「大韓航空機撃墜事件」の遺族の皆様によって建立された「慰霊塔」です。塔の高さは、19,83m、事件の起きた1983年に因んだ高さなのです。<世界平和の鐘>昭和63年(1988年)建立、世界平和を願う81か国の人々から寄贈されたコインやメダルで鋳造された「鐘」です。重さ365kg、高さ60cmです。<子育て平和の鐘>「世界平和の鐘」の手前の建立された「小さな鐘」です。稚内市民による10円玉募金で集められた資金150万円と、世界各国から寄せられたコインやメダルを基に、「世界平和の鐘」と同じ昭和63年に建立されました。<宗谷丘陵>「宗谷岬公園」の南部に広がる大丘陵です。見渡す限り、どこまでも続く大丘陵、ここは、正に北海道を代表する絶景スポットだ!点在する牧場には、宗谷黒牛が放牧されている。宗谷丘陵には、57基もの風力発電の風車が林立している。(※)実際の旅行では、この風車は地上から見ることが出来ませんでしたので、上の2枚の写真はネットからお借りしました。<宗谷丘陵について>「宗谷丘陵」は、2万~1万年前に起こった地球最後の氷河期「ウルム氷河期」に氷河の周辺で、大地が溶けたり凍結したりを繰り返しながら生まれた「波状丘陵」です。「宗谷丘陵の周氷河地形」として北海道遺産にも登録されています。草原となった波状丘陵は1500ヘクタールの宗谷岬牧場として宗谷黒牛やホルスタイン牛が放牧されているのです。<白い道(白い貝殻の道)>いよいよ今回の旅行の最後の見学場所、「白い道」に到着しました。「白い道」は、宗谷丘陵の海側の約3キロの細い道一面に、ホタテ貝の白い貝殻を敷き詰めた道です。平成23年から造成が行われましたが、現在では、「インスタ映えする」と話題を呼んで、稚内屈指の観光スポットになっているのだそうです。クラブツーリズムの一行は、3キロの「白い道」を往復したのですが、リュウちゃんは足が痛い為、残念ながら途中でリタイアしました。若しリタイアしなかったら、以下のような光景が見られたかも知れませんね(ちょっと残念だったのです)(「白い道」の到達点の光景、この写真はネットからお借りしました)午後3時過ぎ、稚内空港に到着、いよいよ帰路につきます。下の写真は、搭乗した飛行機の離陸直後に撮った写真です。地上には、宗谷丘陵の風車の林立が見えた!ここの57基の風車で稚内市の6割の電力を賄っているようだ。ということは、同じような風車が10000基もあれば、原発の稼働が無くても、北海道全土の電力需要を充分賄えることになる。先ずは広大で美しい北海道から原発をゼロにして、美しい北海道を守って欲しいものだ!

2025年08月02日

コメント(12)

-

「稚内・礼文島・利尻島2泊3日のパックツアー」その(3)~利尻島バスツアー

利尻島・姫沼の畔(ほとり)、待望の利尻富士が姿を見せた。(前回のブログの続きです)6月24日、礼文島の最北端、「スコトン岬」を後にして、チャーターバスは再び「香深港」に戻って来ました。礼文島香深港からフェリーで利尻島に渡ります。(午後0時50分)礼文島香深港発―(午後1時30分)利尻島沓形(くつがた)港,着。沓形港で、チャーターバスに乗り、バスは和食店に直行、少し遅い昼食、プファ~、ビールが旨い!具沢山の海鮮丼、さすが、海の幸の宝庫、利尻島だ、午後の利尻島観光、期待が高まる。<利尻島について>ここで「利尻島」について紹介して見ます。先ず、ネットからお借りした下の写真をご覧下さい。(冬の利尻島の空中写真)★利尻島は、標高1721mの「利尻山」(別名:利尻岳、利尻富士)を主体とした「火山島」です。本家の富士山に例えれば、標高2000mの「富士山須走口5合目」以下が海に沈んで、「富士山島」になってしまった光景を想像すれば、利尻島の地形が連想出来る筈です。次に、「利尻島」の地図を貼り付けます。(利尻島の地図)★「利尻島」の面積は約182平方キロメートル、日本で18番目に広い島です。海沿いにぐるっと約55キロの道路が整備されていて、寄り道せずにサイクリングすれば、6時間程で一周出来るようです。★「利尻島」は、火山島であることで、鹿児島県の「桜島」とよく似ています。(桜島の地図)★桜島の面積は約77平方キロメートル、「利尻島」の半分以下です。島を一周する道路は全長36キロメートル、やはり「利尻島」と比べますと、「桜島」は一回り小さい火山島なのです。さて、上掲の「利尻島」の地図で、左中程にある「沓形地区」の和食店を午後2時過ぎに出発したチャーターバスは、沓形から反時計周りに島の観光地を巡ります。<仙法志御崎(せんぽうしみさき)公園>チャーターバスで最初に行った観光地は、利尻島の最南端にある「仙法志御崎公園」です。この公園は、2千年以上前に利尻山が噴火し際に、ここに流れ込んだマグマが冷えて京成された荒々しい奇岩・奇石を見ることが出来ます。相変わらず霧が晴れない、本来なら、ここから荒々しい利尻山が見られる筈なのだが、利尻山は影も形も無い!今日中に利尻山の雄姿を見ることが出来るのだろうか?(近くの売店に展示されていた利尻山の写真)<オタトマリ沼>チャーターバスが次に向かったのは、「オタトマリ沼」です。「オタトマリ沼」は、利尻島最大の湖沼です。沼には、黄色いカキツバタが見頃を迎えていました。ここも屈指の利尻山のビュースポットなのですが、残念ながら本日は、全く見ることが出来ませんでした。「オタトマリ沼」の畔の売店に貼ってあったポスターです。このポスター、「北海道三景」となっているが、「利尻島三景」なのだ。利尻山が見えない利尻島は、「利尻島0景」だ。この日の気温は22℃、涼しいがソフトクリームが食べたくなった。で、オタトマリ沼の売店で、ソフトクリームを1個購入、女房殿と2人で1個のソフトクリームを分け合って食べたのです。プファ~、ソフトクリームが旨い!女房殿と分け合って食べるソフトクリーム、格別の味なのだ。<白い恋人の丘>「オタトマリ沼」を後にしたチャーターバスは、近くにある「白い恋人の丘」に立ち寄りました。ここが何故「白い恋人の丘」と呼ばれるようになったかといいますと、北海道を代表する名菓「白い恋人」のパッケージに、ここから見た「利尻山」がデザインされているところから、この名称が付けられたのだそうです。(名菓「白い恋人」)尚、「白い恋人」という名称は、昭和43年にフランスのグルノーブルで開催された「第10回冬季オリンピックの記録映画「白い恋人たち」に由来します。残念ながらリュウちゃんはこの映画を観ていないのですが、フランシス・レイの作曲した主題歌は今も耳に残っているのです<フランシス・レイ「白い恋人たち」>尚、ここでも霧のために利尻山は全く見えませんでしたので、以下にネットからお借りした写真を貼り付けます。今日は一日、利尻山を見ることが出来ないのかな?(「白い恋人の丘」から見た利尻山)<姫沼へ>午後3時過ぎ、「白い恋人の丘」を出発したチャーターバスは、一路、利尻島の北側にある最後の観光地、「姫沼」に向かいます。急に霧が晴れてきた!待望の利尻山が、やっと見られそうだ。<姫沼園地>午後4時、「姫沼園地」に到着、おお!利尻島バスツアーの最後の地で、初めて利尻富士を見ることが出来た!大満足!まだ頂上付近には、雪が残っている!「姫沼」の水面に映る「逆さ利尻富士」も何とか撮ることが出来た!<利尻山(利尻富士)について>ここで改めて、利尻富士について紹介してみます。★利尻山は、標高1721mの「火山」で、「富士山」と同じような「独立峰」です。★富士山と同じような「成層火山」ですが、今も噴火活動が盛んな富士山と違って、2000年以上も前に噴火活動を停止しており、現在も噴火の兆候はありません。昔風に言いますと、「休火山」なのです。★文筆家で登山家だった深田久弥の名著「日本百名山」の一番目に登場する山です。深田久弥は、この名著の中で、この山を、<島全体が一つの頂点に引き絞られて天に向かっている。こんなみごとな海上の山は利尻岳だけである>と評しています。これは「余談」ですが、リュウちゃんは利尻富士を見て、葛飾北斎の「富嶽三十六景」の中の「凱風快晴(赤富士)」を連想してしまったのです。(葛飾北斎「凱風快晴」)富士山は度重なる噴火の為か、頂上の形が平らで、台形だ。利尻富士は、殆んど噴火が無い為か、頂上の形が鋭い。北斎の「赤富士」の頂上部の形は、まるで利尻富士のようだ!それとも、北斎が生きていた頃の富士山は、現在と違って頂上が尖っていたのだろうか?それとも、北斎のデフォルメなのか?興味の尽きない疑問なのだ。<鴛泊港(おしどまりこう)から見た利尻富士>以下、<「稚内・礼文島・利尻島2泊3日のパックツアー」その(4)>に続きます。

2025年07月19日

コメント(12)

-

「稚内・礼文島・利尻島2泊3日のパックツアー」その(2)~礼文島花紀行

花の浮島・礼文島(れぶんとう)、その最北部・スコトン岬、咲く花はオオモチかカサモチかエゾニューか???(前回のブログの続きです)6月23日午後5時、フェリー船「アマポーラ宗谷号」は礼文島の香深(かふか)港に無事到着、香深港からチャーター・バスで約10分でホテル到着、ホテルに着くと、すぐに夕食、プファ~、ビールが旨い!ツマミのお寿司と蟹、特に生ホタテが絶品!また中ジョッキ5杯飲んでしまった。翌、6月24日は、午前中に礼文島を見学し、お昼頃に香深港に戻り、香深港からフェリーで利尻島に渡り、利尻島を半周して見学、夕方、利尻島のホテルに入るという強行軍、足が痛い高齢者のリュウちゃん、この強行軍に耐えられますことやら?午前8時、チャーターバスでホテルを出発、約30分で、本日の礼文島見学のハイライトである「桃岩展望台ミニハイキングコース」の出発点である「新桃岩トンネル」の前に到着、ここで、礼文島花ガイドのお姉さんと合流、彼女から参加者全員にガイド用のワイアレスイヤホンが配られました。さあ、これからこの旅行のハイライト、礼文島花巡りミニ・ハイキングに出発だ。無事に帰れることやら?<礼文島について>ここで「礼文島について簡単に紹介させて頂きます。以下の図は、「稚内・礼文島・利尻島」の位置関係の図です。(「稚内・礼文島・利尻島」の関係図)★礼文島は稚内の西方約60キロの日本海にある日本最北の有人島です。約10キロの幅のある「礼文水道」を挟んで、利尻島の北西に位置しています。以下は「礼文島」の観光地図です。(礼文島観光地図)★礼文島は日本最北端の有人島です。★東西約8キロ。南北約26キロ、周囲約72キロの南北に細長い島です。★最高標高地点は礼文岳(490m)、火山島である利尻島と比べると、比較的平坦な地層で造られた島です。★礼文島の住所は「礼文郡礼文町」、一島一自治体の島で、日本最北の町です。人口は、約2000人です。人口の大半は南部の「香深地区」と、北部の「船泊地区」に集中しています。★冷涼な気候の為、海抜ゼロメートル地帯から200種以上の高山植物が咲き乱れているたね、別名「花の浮島」と呼ばれています。<礼文島花巡りミニ・ハイキング>ガイドのお姉さんの後に付いて、礼文島の丘を登って行きます。晴れていれば直下の「礼文水道」越しに、「利尻富士」が見られるのだが、生憎、本日は霧に包まれていて、何も見えない。残念!ちょっと悔しかったので、以下にネットからお借りした礼文島から見た「利尻富士」の写真を2枚貼り付けます。以下のような風景が見たかったのだ。この日のハイキングは、「新桃岩トンネルの入り口」から「桃岩展望台」までの往復、片道1,2キロ、標高差95メートルの初心者コースだったのですが、案の定といいますか、往路の途中の山道の段々を登るのにリュウちゃん、往生してしまい、やむなく、段々の一部を四つ足歩行(這って)で登ったのです。情けなや~!杖を持ってくれば良かった(かな?)なので、到達点の桃岩展望台には行けず、途中でリタイアしてしまったのです(残念至極!)以下に、幻となってしまった「桃岩展望台」の写真をネットからお借りして貼り付けます。礼文島を象徴する奇岩「桃岩」、あと少しで辿り着けたのに!一生の不覚だ。<礼文島の花>さて、ここからは今回のミニ・ハイキングの主目的である「礼文島に咲く花」を紹介します。しかし、いざ紹介するとなりますと、撮った花の名前が全く分かりません。ガイドのお姉さんは逐一、花の名前を教えてくれたのですが、メモをとらなかったので、今や花の名前は「忘却の彼方」なのです(トホホ!)仕方がないので、下記に貼り付けた2つの動画と、「礼文町のHP」を参考に、花の名前を特定したという次第です。<礼文島 -花の浮島- 2024年6月上旬の記録><iPhone11Proで撮る、礼文島7月の花々 2020年><6~7月に咲く花/礼文町HP>以下に挙げた礼文島の花、間違っていればご指摘下さいね。<エゾスカシユリ><チシマフウロ><ミヤマキンポウゲ><エゾイブキトラノオ><エゾカンゾウ><レブンシオガマ><レブンソウ><トドマツ>「モミの木」のない北海道では、「トドマツ」は「北海道モミ」と呼ばれています。礼文島を代表する花の一つ、「レブンアツモリソウ」は撮影出来ませんでしたので、ここではネットからお借りした写真を貼り付けます。<レブンアツモリソウ><「オオカサモチ」か「オオハナウド」か「エゾニュー」か?>今回のハイキングの道筋で、一番多く見られた花は、以下の写真の花だったのです。このセリ科の大型植物、何という名前の花なのだろう?と思ってネット調べをしました所、どうやら「オオカサモチ」らしいと思われて来ました。類似の「エゾニュー」は、茎が赤い。(エゾニューの花)同じく類似の「オオハナウド」は茎が細い。(オオハナウドの花)しかし、セリ科の大型植物は他にもいっぱいあり、同じ種類の花でも個体差がありますので、間違いなく「オオカサモチ」だと言い切ることは出来ないのですが、このブログでは、「オオカサモチ」だということにして、話を進めます(この花はブログの後半にも登場するのです)<閑話:北海道大学のキャンパスで、猛毒を持つバイカルハナウドを発見>6月25日のネットニュースに、以下の見出しの記事が踊っていました。猛毒の外来植物、バイカルハナウドが北海道大学のキャンパスで見つかった。記事の概略は以下です。6月25日、北海道大学は、「世界最強の猛毒植物」といわれるバイカルハナウド(ジャイアント・ホグウィード)の疑いのある植物がキャンパス内に自生していると発表した。バイカルハナウドは日本未確認の外来種で、同定されれば日本初の生育となる。バイカルハナウドの写真は以下です。上掲のバイカルハナウド、写真で見た限りでは、オオカサモチ・エゾニュー・オオハナウドと、殆ど区別がつかない!エゾニュー、オオハナウドは食用植物、間違って食べてしまったら大変なことになる!―閑話休題ー<スコトン岬>午前10時、ミニ・ハイキングを終えて、チャーターバスは礼文島の最北端、「スコトン岬」に向かいました。礼文島の北の最果てスコトン岬、波荒く、霧に煙っていた。スコトン岬の断崖にも、様々な花が咲いていた。「桃岩ハイキングコース」と同じように、ここでも、一番多く咲いていた花は、オオカサモチなのです。「オオカサモチ」の群生の中に、一つだけ茎の紅い花を発見!ひょっとすると、この花が憧れていた「エゾニュー」の花なのかな?リュウちゃん、何故エゾニューの花に憧れていたのかといいますと、奈良の地元の公民館で指導している歌声クラブで、さとう宗行の隠れた名歌「岩尾別旅情」にハマってしまったからなのです。<さとう宗行「岩尾別旅情」>以下にこの歌の1番の歌詞を貼り付けます。♪~北の涯 知床の 吹く風はつめたく波荒いオホーツクに 白いかもめはあそぶ丘の上に咲く 一輪の エゾニューの花によれば茜色の 空に光る 小さな星ひとつ~♪この歌は知床の斜里町にある「岩尾別ユースホステル」での旅人同士の出会いと別れを謳った歌で、「第2の知床旅情」ともいえる名曲です。格調高く、美しい歌詞、美しいメロディと歌唱、印象深く登場するエゾニューの花、この歌で憧れの花になったのだ。以下、<「稚内・礼文島・利尻島2泊3日のパックツアー」その(3)>に続きます。

2025年07月11日

コメント(14)

-

「稚内・礼文島・利尻島2泊3日のパックツアー」その(1)~稚内から礼文島へ

北の荒海の中に、忽然と利尻富士が浮かび上がった。6月23日(月)から25日(水)にかけて、女房殿と2人で、クラブ・ツーリズムが開催する「稚内・礼文島・利尻島2泊3日のパックツアー」に行ってきました。憧れの北海道、知床は2回行ったが、北の果て稚内、利尻島、礼文島は、初めて行く所なのだ!今回の「行程」は以下です(2泊3日の旅ですが、初日の神戸空港の集合時間が午前6時50分でしたので、神戸市のホテルに前泊、実質。3泊4日の旅になってしまったのです)(6月23日)神戸空港~(チャーター機)~稚内空港~(チャーターバス)~稚内港北防波堤ドーム(稚内港)~稚内公園~ノシャップ岬(ノシャップ寒流水族館)~稚内港~(フェリー)~礼文島。(6月24日)(チャーターバス)礼文島・花ハイキング(桃岩展望台往復)~スコトン岬~香深港(かふかこう)~(フェリー)~利尻島~(チャーターバス)~仙法志御崎海岸(せんほうしみさきかいがん)~オタトマリ沼~姫沼~利尻島のホテル(鴛泊<おしどまり>港)、(6月25日)鴛泊港~(フェリー)稚内港~(チャーターバス)~猿払(さるふつ)まるごと館~宗谷岬~宗谷丘陵(周氷河地形)~白い道~稚内空港~神戸空港。午前8時、チャーター機は無事、神戸空港を離陸、午前10時過ぎ、無事稚内空港に着陸、毎度ながら、飛行機の乗っている時は緊張の連続だ。稚内空港で、クラブ・ツーリズムの添乗員さんがお出迎え、ここから添乗員さんとチャーターバスで移動します。この日の稚内の天候は「曇り時々晴」、気温は22℃前後、風速10m前後、蒸し暑い奈良と比べると別天地、しかし、風が強い!帽子が何度も吹き飛ばされた。以下、この日行った稚内市内の観光地を順に紹介します。<稚内港防波堤ドーム>昭和11年に完成、高さ約14m、長さ127mの古代ギリシャ建築を彷彿させる防波堤です。戦前、日本の領土だった南樺太(サハリン)行きの船着き場の防波堤として使用されたようです。常時、強風が吹き、高波に曝される稚内港、このような巨大な堤防が必要だったのだ。稚内港には、「ハマナス」が咲いていました。「白いハマナス」、珍しいようだ。この花、何という名前の花なのだろう?「防波堤ドーム」を後にして、途上のレストランで昼食、メニューは、北海道北部のブランド牛「宗谷黒牛」のすき焼き、プファ~、ビールが旨い、奈良から遠く離れた最果ての地、稚内で飲むビール、格別の味わいだ!<稚内公園>昼食を済ませ、次に行った所は、稚内市の高台にある「稚内公園」です。「稚内公園」にも、「奈良公園」と同じように、鹿がいた!この鹿、エゾジカなのだ。(※)エゾジカは現在、北海道全体で70万頭程棲息しているようです。道北の稚内でも、公園だけでなく、住宅地や道路にも出没し、稚内全域が「奈良公園」化していて、「エゾジカ公害」が深刻な社会問題になっているようです。稚内公園のシンボル、「氷雪の門」と「九人の乙女の碑」です。「氷雪の門」は、樺太(サハリン)で亡くなった人々の慰霊碑です。第2次世界大戦以前、南樺太は日本領で、約42万人の日本人が南樺太で生活していました。昭和20年8月15日、日本は敗戦したのですが、ソ連軍が突然、南樺太に侵攻してきて、約4000人の日本人が命を落としたようです。(氷雪の門)「九人の乙女の碑」には、「皆さん、これが最後です。さようなら、さようなら」と刻まれています。この碑は、終戦当時、南樺太の真岡(ホルムスク)の郵便局で、通信業務を死守していた9人の女性の慰霊碑です。ソビエト軍が間近に迫る中、最後まで通信業務に励んでいた9人の女性は、上記の言葉を残し、全員、青酸カリを飲んで自殺したのです。(九人の乙女の碑)稚内公園には、「アルメリア(ハマカンザシ)」の花がいっぱい植えられていました。<ノシャップ(野寒布)岬>稚内公園を後にしたチャーターバスが次に着いた所は、稚内市の最西端にある「ノシャップ岬」です。晴れて穏やかな天候の日には、海上に利尻富士を見ることが出来るのですが、この日は残念ながら、全く見ることが出来ませんでした。ここでも、ピンクのハマナスを見ることが出来ました。♪~ノシャップの岬に ハマナスの咲く頃~♪<閑話:ノシャップ(野寒布)岬とノサップ(納沙布)岬>北海道音痴のリュウちゃん、これまで、「ノサップ岬」という名称は聞いたことがありますが、「ノシャップ岬」という名称は今回の旅行で初めて聞いたのです。ノシャップ岬???初めて聞く地名だ。これまで聞いたことのある「ノサップ岬」の、現地の「訛り」表記なのかな?と思って、ネット調べをしました所、 ノシャップ岬とノサップ岬は、全く別の岬、ノサップ岬は根室市にある日本最東端の岬。ということが分かりました(やれやれ)ノサップ岬は漢字で書くと「納沙布岬」これ、普通に読むとノシャップ岬と読める!ノシャップ岬とノサップ岬、やはり紛らわしい地名なのですね。(ノサップ岬)―閑話休題―<ノシャップ寒流水族館>ちょっと時間がありましたので、ノシャップ岬に併設されている「日本最北の水族館」である「ノシャップ寒流水族館」に入ってみました。この水族館には、稚内付近に棲息している魚類・水中生物・哺乳類など、120種1300点の生物が展示育成されているのですが、リュウちゃんの眼は、或る「幻の魚」一点に注がれてしまったのです。「幻の魚」の名はイトウ(𩹷:魚偏に鬼)、日本最大級の淡水魚、日本国内では、ほぼ絶滅したとされるイトウ、北の果ての水族館で初めて見ることが出来た!何故、リュウちゃんがイトウの名前を知っているかといいますと、昭和48年から10年間にわたって「週刊少年マガジン」に連載された矢口高雄の長編連載漫画「釣りキチ三平」を当時、愛読していたからなのです。この長編漫画に「イトウ釣り編」というのが単行本で3巻あり、この漫画で、「幻の魚」イトウを知ったという次第です。思いがけない所で幻の魚に出遭うことが出来た!、今回のパックツアー、これだけで大成功なのだ!(釣りキチ三平「イトウ釣り編」の表紙)午後2時30分、再び「防波堤ドーム」のある稚内港に戻ってきました。これからフェリーで、礼文島に渡ります。乗ったフェリーは、「アマポーラ宗谷号」、船名の「アマポーラ」はスペイン語で「ヒナゲシ」です。利尻島に自生する気象固有種の黄色い花「リシリヒナゲシ」に因んで名づけられました。全長97m、船の巾15m、総トン数:4265トン、定員550人(夏季)の堂々たるフェリーです。稚内港から礼文島(香深港)を1時間55分で結んでいます。(アマポーラ宗谷号)出港して1時間程経った頃、フェリーの進行方向左側に、待望の利尻岳(利尻富士)が見えてきました。初めて見る利尻富士!待望の利尻富士!明日は利尻島を周遊する予定だが、その雄大な姿を明日も観ることが出来るのだろうか?以下、<「稚内・礼文島・利尻島2泊3日のパックツアー」その(2)~礼文島花紀行>に続きます。

2025年07月05日

コメント(11)

-

「長居植物園」のジャカランダの花

世界三大花木の一つ、ジャカランダの花、大阪市の「長居植物園」で、初めて見ることが出来た。6月13日、久しぶりに大阪市にある「長居植物園」にリュウちゃん独りでお出掛けしました。本日の主な目的は、世界三大花木の一つ、ジャカランダの花を見ることです。6月上旬、2人のブログ友さんが、相次いでジャカランダの花のブログをアップされました。ジャカランダの花、関西では見たことが無いが、何処か咲いている所があるのかな?と思って、ネット検索しました所、「長居植物園」がヒットしたのです。「長居植物園」なら、奈良のリュウちゃんの家から1時間ちょっとで行ける。善は急げ、早速、行って見よう。午前10時過ぎ、家を出発、午前111時、天王寺駅の駅ビルの和食店で早い昼食、プファ~、ビールが旨い!天候絶佳の長居植物園、お目当てのジャカランダの花の他にも、様々な花が見られそうだ。期待が膨らむ!午後12時過ぎ、植物園に入場、ハート型のアーチがお出迎え、泰山木も開花していました。ここで長居植物園の「6月の花マップ」を紹介します。(「6月の花マップ」)この日リュウちゃんは上掲図左下の「正門」から反時計回りに、「バラ園」~「ジャカランダ」~「ヘメロカリス園」~「アジサイ園」~「ハナショウブ園」の順で一周したのです。「バラ園」に入ります。ここの「バラ園」は、面積約7000平方メートルの広大なヨーロッパ風の庭園で、230種、3500本のバラが植えられている関西屈指の大型バラ園です。リュウちゃんが行った6月13日には、バラは殆ど終わっていたのですが、この日撮ることが出来たバラを幾つか紹介します。<レヨン・ドゥ・ソレイユ>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)2014年以前、<リリー・マルレーン>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1959年。<トランぺッター>(作出国)ニュージーランド、(作出者)マグレディ、(作出年)1977年、結局、この日咲いていたバラは上掲の3種だけだったのです(やれやれ!)バラ園の裏口から、本日のお目当てのジャカランダの花が見えました。やっとジャカランダの花にご対面だ!<長居植物園のジャカランダ>さて、お目当てのジャカランダの花です。リュウちゃんが確認した所、長居植物園には4本のジャカランダの木があるようですが、花が咲いていたのは、2本のみ、花の色がライトブルーなので、合歓(ネム)の木の葉に似たジャカランダの葉の「緑」に負けてしまって、弱々しい花に見えてしまったのが、ちょっと残念だったのです。ネット上に、長居植物園のジャカランダの動画がありましたので、以下に貼り付けます。興味のある方は、下記をクリックしてご覧くださいね。<紫の夜を超えて 満開のジャカランダから2023長居植物園><ジャカランダについて>「ジャカランダ」は、南アメリカ原産の常緑高木です。初夏に青紫色の花が咲く姿がキリに似ている所から、別名「キリモドキ」とも呼ばれています。南アフリカ原産の「カエンボク」、マダガスカル原産の「ホウオウボク」と共に「世界三大花木」の一つとされています。(カエンボク)(ホウオウボク)日本で唯一、ジャカランダの群生が見られる所は、宮崎県日南市にある「ジャカランダの森」のようです。ここには、約1000本の「ジャカランダの並木」があります。「ジャカランダの森」のジャカランダの花、桜のソメイヨシノのように、葉が一枚も無い!???長居植物園のジャカランダと種類が違うのかな???日南市の「ジャカランダの森」是非、行って見たい!(宮崎県日南市のジャカランダの森)<ヒシバディゴとアメリカディゴ>ジャカランダの木の傍に、赤い華やかな花を付ける「ヒシバディゴ」と「アメリカンディゴ」の2種類の花木がありました。赤い華やかな2種の花木に囲まれた青いジャカランダ、少し影が薄い。<ヒシバディゴ><アメリカンディゴ><ヘメロカリス園>ヘメロカリスは、ユリ科ヘメロカリス属の宿根草で、日本に自生するヤブカンゾウ、ユウスゲ、ニッコウキスゲと同じ仲間の花です。別名「ディリリー(Daylily:1日ユリ)」、ユリの花に似た一日花です。花音痴のリュウちゃん、ユリとヘメロカリスの区別がつかない(情けなや~!)以下、ここで撮ったヘメロカリス属の花を紹介致します。<ユウスゲ><クレストウッド・ゴールド><バット・マスターソン>「バット・マスターソン」はアメリカ西部開拓時代の保安官で、有名なガンマンです。リュウちゃんが子供の頃、アメリカの白黒テレビドラマ「バット・マスターソン」を勝かしく思い出しました。<「バット・マスターソン」主題歌><ローブス・フォー・ザ・クイーン><アジサイ園>渓流が流れる山奥の谷をイメージした「アジサイ園」です。ここには、奈良のアジサイ寺「矢田寺」と同じ、10000株のアジサイが植えられています。この日の「アジサイ園」は、まだ「咲き始め」で、花の密度が薄かったのですが、以下の品種を確認することが出来ました。<ウズアジサイ(オタフク)><ダンスパーティ><伊豆の華><カシワバアジサイ>このアジサイ、花音痴のリュウちゃんでも見ただけで判る数少ないアジサイなのです(苦笑)<隅田の花火><アナベル>「アジサイ園」を後にして、「大池」の畔に出ました。ここの「見もの」は、スイレンです。「大池」のスイレン、咲いているかな?咲いていました!岸から少し遠い水面に、黄色いスイレンが群生していました。眼の悪いリュウちゃん、肉眼ではこのスイレンを確認出来なかったのですが、ズームアップした「カメラの眼」で、黄色いスイレンだと確認出来たのでした。「大池」の黄色いスイレンの群生、素晴らしい!<花菖蒲園>池の畔の道沿いに、細長い「花菖蒲園」がありました。例によりまして、この日撮った花菖蒲を幾つか紹介致します。<伊勢千歳><青柳><美吉野><桜川><曙光><濡燕><星桜><藍草紙>岸辺にハスの花の蕾を発見、もう真夏なのだ!

2025年06月28日

コメント(12)

-

2025年関西のバラ園巡り(3)~ひらかたパークのバラ園

関西で一番の伝統を誇る「ひらかたパーク・ローズガーデン」、昨年に続き、2回目の訪問。5月28日、リュウちゃん独りで、大阪府枚方市にある「ひらかたパーク・ローズガーデン」にお出掛けしました。このローズガーデンは、総合遊園地「ひらかたパーク」(通称:ひらパー)」の中にあります。昨年は、5月14日に行ったのですが、今年は昨年より2週間遅い訪問になってしまいました。そろそろバラの終わりの季節、咲き残っているかな?午後9時30分、家を出発、午前11而、途中の「京橋駅」で下車、早速、行きつけの「大起水産」に入り、少し早い昼食、プファ~、ビールが旨い!ツマミで食べた「海鮮丼」、飛びっきり新鮮なネタで、魚好きのリュウちゃんにはピッタリなのだ!正午少し過ぎ、「ひらかたパーク」に入場、入場料は2000円!かなり高額だが、遊園地(テーマパーク)の入場料なので、やむを得ない(のか?)「ローズガーデン」の入口に新設された「バラの丘広場」、ハート型のバラのアーチ、菊人形ならぬ、「バラ人形」が飾られていました。今年はローズガーデン開園70周年、バラのアーチもバラ人形も華やかなのだ。<バラの神様:岡本勘治郎>入口の近くに、以下の写真のような看板が立てられていました。「バラの神様」と称された岡本勘治郎、70年前の「ひらかたパークローズガーデン」の開設の総監督だったのだ。岡本勘治郎の詳細について興味のある方は、下記のサイトをクリックしてご覧くださいね。<東洋一のバラ園と岡本勘治郎>さて、ここからは例によりまして、この日撮ったバラの品種を紹介致します。本日のローズガーデンは、少し「見頃」を過ぎていましたので、幾つかのバラは「終わりかけ」があったことをご容赦下さいね。(1)<キングローズ>(作出国)不明、(作出者)不明、(作出年)不明、(2)<アンジェラ>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1984年、(3)<ハトヤバラ>(作出国)中国、原種(4)<かおりかざり>(作出国)日本、(作出者)國枝啓司、(作出年)2012年、(5)<ミルフィーユ>(作出国)日本、(作出者)河本バラ園、(作出年)2013年、(6)<ゴールデン・ウィングス>(作出国)アメリカ、(作出者)シェパード、(作出年)1956年、(7)<ピンク・バシィーノ>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1995年、<京阪園芸作出のバラ>「ひらかたパークローズガーデン」設立の総監督を務めた岡本勘治郎は、設立の以前から京阪園芸をベースにして、バラの作出を行っていました。従いまして、「ひらかたパークローズガーデン」は、京阪園芸の新作のバラを発表するホームグラウンドだったのです。京阪園芸が作出したバラの詳細につきましては、下記のサイトに詳しく書かれていますので、興味のある方はクリックしてご覧くださいね。<バラの京阪園芸株式会社>(8)<大原女(おはらめ)>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1974年、(9)<紫野>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1992年、(10)<花嫁>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1970年、(終わりかけ)(11)<近衛>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1989年、(12)<藤娘>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1999年、(13)<朱雀>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1977年、(14)<円山>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1984年、(15)<金閣>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1975年、(16)<鶴見1990>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1990年、(17)<高雄>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1975年、(18)<大文字>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1981年、(ちょっと終わりかけ)(19)<舞扇>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1988年、(ちょっと終わりかけ)――ーーーーーーー(20)<ポンテローサ>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1970年、(21)<セプタード・アイル>(作出国)イギリス、(作出者)D、オースティン、(作出年)1996年、(22)<テス・オブ・ザ・ダーヴァ―ヴィルス>(作出国)イギリス、(作出者)D、オースティン、(作出年)1998年、(23)<ピエール・ドゥ・ロンサール>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1987年、(ちょっと終わりかけ)(24)<ブラン・ピエール・ドゥ・ロンサール>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)2005年、(25)<レッド・コート>(作出国)イギリス、(作出者)D、オースティン、(作出年)1973年、(26)<セプタードアイル>(作出国)イギリス、(作出者)D、オースティン、(作出年)1997年、(27)<ウェル・ビーン>(作出国)イギリス、(作出者)ハークネス、(作出年)2003年、(28)<ロサ・フォリオローサ>原種――――<殿堂入りのバラ・コーナー>3年に一度開催される「世界バラ会議」で「殿堂入り」に選出されたバラのコーナーです。(29)<アイスバーグ>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1958年、★1983年、第6回、バーデンバーデン大会で殿堂入り、(30)<ダブル・デライト>(作出国)アメリカ、(作出者)Ellis&Herbert C. Swim、(作出年)1976年以前、★1985年、第7回トロント大会で殿堂入り、(31)<ボニカ1982>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1982年、★2003年、第13回、グラスゴー大会で殿堂入り、(32)<グラハム・トーマス>(作出国)イギリス、(作出者)オースティン、(作出年)1983年、★2008年、第15回バンクーバー大会で殿堂入り、(33)<ピース>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1945年、★1976年、第3回オックスフォード大会で殿堂入り、<モス・ローズ・コーナー>「モス・ローズ」とは、つぼみを覆う萼片や茎に苔(モス)状の突起が多数生じるバラなのだそうです。リュウちゃんのようなバラの素人にとりましては、殆んど縁のないディープな概念ですね。(34)<プチ・リゼット>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)2005年、(35)<コンデッサ・デ・サスタゴ>(作出国)スペイン、(作出者)ペドロ・ドット、(作出年)1930年、蜂が蜜を吸っています。(36)<クリストファー・ストーン>(作出国)イギリス、(作出者)ハーバート・ロビンソン、(作出年)1935年、(37)<スーパースター>(作出国)ドイツ、(作出者)タンタウ・ジュニア、(作出年)1960年、<著名人の名前が付けられたバラ>(38)<オードリー・ヘップバーン>(作出国)アメリカ、(作出者)トゥーミー、(作出年)1991年、映画「ローマの休日」などで世界の映画ファンを魅了した女優、オードリー・ヘプバーンに因むバラです。リュウちゃんが撮った写真は「終わりかけ」でしたので、ネットからお借りした写真をはりつけます。バラのヘプバーンと女優のヘプバーン、どちらのほうが美しいのかな?(オードリー・ヘプバーン)(39)<スヴェニール・ドゥ・アンネ・フランク>(作出国)ベルギー、(作出者)Delforge、(作出年)1960年、(40)<クリスチャン・ディオール>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1958年、(41)<マリア・カラス>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1965年、(42)<天津乙女>(作出国)日本、(作出者)寺西菊雄、(作出年)1960年、元宝塚のスターです。(43)<ミスター・リンカーン>(作出国)アメリカ、(作出者)Swim & Weeks、(作出年)1964年、第16代アメリカ大統領、エイブラハム・リンカーンに因むバラです。<王族、皇族に関するバラ>(44)<プリンセス・チチブ>(作出国)イギリス、(作出者)ハークネス、(作出年)1971年、(45)<プリンセス・サヤコ>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1980年、(46)<プリンセス・マサコ>(作出国)日本、(作出者)國枝バラ園、(作出年)1993年、雅子皇后に因むバラです。このバラも「終わりかけ」でしたので、ネットからお借りした写真を貼り付けます。<フレグランス(香り)・エリア>(47)<芳醇>(作出国)日本、(作出者)鈴木省三、(作出年)1981年、(48)<パパ・メイアン>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1963年、(49)<ゲーテローズ>(作出国)ドイツ、(作出者)タンタウ、(作出年)2010年、このバラ、今回紹介したバラの中では、写真映りがベストだ!(50)<デンティベス>(作出国)イギリス、(作出者)アーチャー、(作出年)1925年、<愛の神殿>このローズガーデンの一角に「愛の神殿」というギリシャ風の小さな神殿があります。神殿の主は、ギリシャ神話のキューピッド、キューピッドが放つ「愛の矢」、もうリュウちゃんには刺さらない??(51)<モガ>(作出国)日本、(作出者)今井ナーセリー、(作出年)2016年、(少し終りかけ)(52)<シュワルツ・マドンナ>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1992年、フ~、やっと52種のバラを紹介することが出来ました。<スカイウォーカー(大観覧車)>午後2時前、ローズガーデンを出て、ひらかたパークの上部に向かいました。そこには、大観覧車(スカイウォーカー)があるのです。よし、スカイウォーカーに乗ってみよう。最頂部の高度約80m、一周約10分の空の旅、高所恐怖症のリュウちゃんでも、大観覧車はOKなのだ!

2025年06月20日

コメント(12)

-

2025年関西のバラ園巡り(2)~奈良市「霊山寺」のバラ庭園

5年ぶりの「霊山寺(りょうせんじ)」のバラ庭園果たして、どんなバラが見られるのか?5月26日、女房殿の運転する車の助手席に乗って、5年ぶりに<「霊山寺(りょうせんじ)」のバラ庭園>に行って来ました。リュウちゃんの家から霊山寺までは約10キロ、車で行けば約15分、リュウちゃんの家から一番近いバラ園なのだ。以下は、霊山寺のHPの中にある「バラ園」のサイトです。<霊山寺のバラ園>上掲のサイトから拾った「霊山寺のバラ園」の概要を以下に纏めます。★「霊山寺のバラ園」は、昭和32年に開園した1200坪の近代庭園である。★植えられているバラは200種2000本、一種類のバラを10本単位で植えている。★バラ園の奥にはティーテラス「プリエール」があり、ローズティー、ローズコーヒー、ローズアイスなどが楽しめる。昼食を家で摂り、午後1時に家を出発、1時20分に入場、(本日は昼食を摂ってから近所のバラ園に行きましたので、恒例の<プファ~、ビールが旨い!>はありません。ご容赦下さい)本日のバラ、一見した所では、ちょっと盛りを過ぎているようだ。でも、メゲずに散策しよう。例によりまして、この日撮ったバラの品種を全て紹介致します。撮った写真の中には、少し盛りを過ぎてしまったバラも幾つかありますが、ご容赦下さいね。(1) <春風>(作出国)日本、(作出者)鈴木省三、(作出年)1985年、(2)<レッド・キャスケード>(作出国)アメリカ、(作出者)ムーア、(作出年)1976年、(3)<ゴールドマリー1984>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1984年、(4)<パパ・メイアン>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1963年、(5)<ミメント>(作出国)北アイルランド、(作出者)?、(作出年)?、(6)<ホワイト・マスターピース>(作出国)アメリカ、(作出者)ボーマー、(作出年)1969年、(7)<ダブリンベイ>(作出国)アイルランド、(作出者)Samuel Darragh McGredy IV、(作出年)1976年、(8)<ラブ>(作出国)アメリカ、(作出者)ワリナー、(作出年)1977年以前、(9)<トロピカル>(作出国)ドイツ、(作出者)?、(作出年)?、(10)<ジョン・ウォータラー>(作出国)イギリス、(作出者)McGredy IV, Samuel Darragh、(作出年)1965年、この辺りから、日本人が作出したバラが多く出てきます。日本人によるバラの作出は、世界のトップレベルのようだ。(11)<晴世>(作出国)日本、(作出者)鈴木省三、(作出年)1990年、(12)<マリア・カラス>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1965年、(13)<グラニー>(作出国)デンマーク、(作出者)―、(作出年)1983年、(14)<カーディナル>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1985年、(15)<都大路>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1988年、(16)<ガーデン・パーティ>(作出国)アメリカ、(作出者)―、(作出年)1962年、(17)<ゲシュビンツ・シェーンステ>(作出国)ハンガリー、(作出者)―、(作出年)1900年、(18)<ブラック・スワン>(作出国)日本、(作出者)浅見 均、(作出年)1988年、(19)<聖火>(作出国)日本、(作出者)鈴木省三、(作出年)1966年、(20)<プリンセス・ドゥ・モナコ>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1981年、モナコ公国のグレース王妃(グレース・ケリー)に捧げられたバラです。(21)<フランソワ・ジュランヴィル>(作出国)フランス、(作出者)―、(作出年)1906年、(22)<シーホーム>(作出国)イギリス、(作出者)シュワルツ、(作出年)1963年以前、(23)<のぞみ>(作出国)日本、(作出者)小野寺 透、(作出年)1968年、夭折した作出者の姪を偲んで命名されたバラです。(24)<シャポード・ナポレオン>(作出国)スイス、(作出者)―、(作出年)1827年、(25)<バリエガータ・ディ・ボローニャ>(作出国)イタリア、(作出者)―、(作出年)1909年、(26)<宴(うたげ)>(作出国)日本、(作出者)太田喜一郎、(作出年)1979年、この写真、今回撮った写真の中では、特にお気に入りの一枚なのだ!(27)<月光>(作出国)日本、(作出者)京成バラ園芸、(作出年)1999年、(28)<ローラ>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1981年、(29)<ルイド・ヒューネ>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、、(作出年)1987年、(30)<レディローズ>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1972年、(31)<ゴールドバニー>(作出国)フランス、(作出者)―、(作出年)1977年、右端に、このバラ園唯一の「バラのアーチ」が見えてきました。アーチを潜ると、そこは大人の世界、「バラの女神」とスイレンの咲く噴水池があるのだ。(32)<ローズ・ポンパドール>(作出国)フランス、(作出者)デルバール、(作出年)2009年、(33)<ニュース>(作出国)イギリス、(作出者)―、(作出年)1968年、(34)<ブラスバンド>(作出国)アメリカ、(作出者)―、(作出年)1993年、(35)<ザ・マッカートニー・ローズ>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1998年、ビートルズのポール・マッカートニー氏の名前を冠したバラです。(36)<クイーン・エリザベス>(作出国)アメリカ、(作出者)―、(作出年)1954年、エリザベス女王の戴冠(1952年)に因んで作出されたバラです。(37)<ベティ・ブープ>(作出国)アメリカ、(作出者)―、(作出年)1999年、(38)<チンチン>(作出国)フランス、(作出者)―、(作出年)1978年、「チンチン(Tchin-Tchin)」はフランス語で「乾杯」の意味です。(39)<エトワール・ドゥ・アンネ>(作出国)日本、(作出者)確実園本園(宝塚市)、(作出年)2010年、日本で作出された「アンネのバラ」です。「エトワール」はフランス語で「星」の意味です。(40)<ニューウェーブ>(作出国)日本、(作出者)寺西菊雄、(作出年)2000年、(41)<青空>(作出国)日本、(作出者)鈴木省三、(作出年)1873年、(42)<ホット・ココア>(作出国)アメリカ、(作出者)―、(作出年)2003年、(43)<ニュー・カリーナ>(作出国)日本、(作出者)横田長吉、(作出年)1975年、(44)<乾杯>(作出国)日本、(作出者)鈴木省三、(作出年)1983年、(45)<マダム・ビオーレ>(作出国)日本、(作出者)寺西菊雄、(作出年)1981年、(46)<ブルグント1981>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1981年、(47)<大文字>(作出国)日本、(作出者)柴田 正(京阪園芸)、(作出年)1981年、(48)<芳醇>(作出国)日本、(作出者)鈴木省三、(作出年)1981年、(49)<ハーモニー>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1981年、(50)<タチャーナ>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1970年、(51)<エリナ>(作出国)イギリス、(作出者)ディクソン、(作出年)1983年、(52)<サラバンド>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1957年、(53)<夢乙女>(作出国)日本、(作出者)徳増一久、(作出年)1989年、(54)<ラヴァグルト>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1978年、(55)<オリンピック・ファイアー>(作出国)ドイツ、(作出者)タンタウ、(作出年)1992年、(56)<サマースノー>(作出国)アメリカ、(作出者)、(作出年)1936年、(57)<万葉>(作出国)日本、(作出者)鈴木省三・平林浩、(作出年)1988年、(58)<アンジェラ>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1984年、(59)<ユーロピアーナ>(作出国)オランダ、(作出者)、(作出年)1963年、(60)<プリンセス・アイコ>(作出国)日本、(作出者)京成バラ園、(作出年)2002年、愛子内親王の誕生を祝って作出されたバラです。(61)<茶々>(作出国)日本、(作出者)寺西菊雄、(作出年)2008年、(62)<紫玉>(作出国)日本、(作出者)不明、(作出年)19世紀後半、(63)<サリー・ホルムズ>(作出国)イギリス、(作出者)ホルムズ、(作出年)1976年、(64)<エナ・ハークネス>(作出国)イギリス、(作出者)アルバート・ノーマン、(作出年)1946年、(65)<ベティ・プライア―>(作出国)イギリス、(作出者)プライア―、(作出年)1935年、(66)<黒真珠>(作出国)日本、(作出者)京成バラ園、(作出年)1988年、フ~、66種のバラを撮影することが出来ました!散策を終えて、「バラ園」を出ました。「バラ園」を出た途端、周囲は一瞬に「和の世界」に変貌するのだ!以下、「和の世界」で撮った花を紹介します。<カルミア><ニオイバンマツリ><ヤマボウシ><名称不明>休憩所の近くに、以下のような焼き物が置かれていました。お釈迦様の右手には、「お釈迦様のお弟子さん。チューダバンダカ(周利槃特)」と書かれた木札がブラ下げられています。お釈迦様の弟子、チューダバンダカは猫ちゃんだったのだ???以下、「2025年関西のバラ園巡り(3)」に続きます。

2025年06月14日

コメント(13)

-

2025年関西のバラ園巡り(1)~万博記念公園の「平和のバラ園」

3年ぶりに訪れた「平和のバラ園」、140種6000本のバラ、今、満開!5月23日、3年ぶりに大阪府吹田市にある「万博記念公園」の「平和のバラ園」に行って来ました。現在、大阪市此花区舞洲(まいしま)で、「大阪・関西万博」が開催されていますが、高齢者でスマホも持っていないアナログ人間のリュウちゃん、今回の「万博」には行くつもりがありません。その理由は以下です。★高齢になり、足が衰えて、人混みが苦手になった。人気のパビリオンに入場するためにの「待ち時間」が耐えられない。★会場内では、「現金払い」が出来ない。スマホも持っていないアナログ人間のリュウちゃん、会場内では食事も摂れないし、何も買うことが出来ない。★どうしても見たい展示物が全く無い。★近々、発生するとされる「南海トラフ大地震」が怖い。若し開催中に「南海トラフ大地震」が発生したら、大津波で会場は悲惨なことになりそうだ。君子、危うきに近寄らず、かくて、高齢者リュウちゃんは、「舞洲万博」には行かず、55年前に万博が開催された吹田市の「万博記念公園」に足を運ぶことに決めたのです。午前9時過ぎ、家を出発、午前11時、「千里中央駅」に到着、早速、和食店に入り、少し早い昼食、プファ~、ビールが旨い!3年ぶりに訪れる「万博記念公園」の「平和のバラ園」、どんなバラに巡り合えるのだろう?期待が膨らむ!午後1時、「万博記念公園」に到着、5月16日に重要文化財に指定された「太陽の塔」がお出迎え、塔の高さ約70メートル、基底部の直径約20メートル、腕の長さ約25メートル、建設されて55年も経つのに、今だに凄い威容だ!「平和のバラ園」は「太陽の塔」の後ろ側にあります。「入場口」からバラ園までは徒歩5分、午後1時過ぎにバラ園に入場しました。「平和のバラ園」は、大きなバラのアーチから始まる。アーチを潜ると、すぐに「バラの楽園」に入るのだ。さて、ここからは、例によりまして、この日撮りましたバラの品種を紹介致します。先ずは、華麗なアーチを飾る「つるバラ」から紹介していきます。(1)<ピエール・ドゥ・ロンサール>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1985年、(2)<ジャスミーナ>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)2005年(3)<ギスレーヌ・ドゥ・フェリゴンド>(作出国)フランス、(作出者)トラバー、(作出年)1916年(4)<マジックメイディランド>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1994年(5)<ポンポネッラ>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)2005年、(6)<ヴァイオレット>(作出国)?、(作出者)ビュフォン、(作出年)1945年以前(7)<フィリスバイド>(作出国)イギリス、(作出者)バイド、(作出年)1923年、(8)<モーゼル>(作出国)ドイツ、(作出者)ランベルト、(作出年)1920年、<京阪園芸ローズガーデン>このバラ園には、大阪府枚方(ひらかた)市に本社を置く「京阪園芸」で作出されたバラのコーナーがあります。(「京阪園芸」のバラのコーナー)ここには、「京阪園芸」で作出されたバラが20種類くらい植えられているのですが、残念ながら、もう花期が過ぎてしまったようで、以下の4種類しか撮影出来なかったのです。尚、(12)<藤娘>の作出者・小山内 健氏は、現在、「京阪園芸」を代表するバラ作出家で、「京阪園芸のローズソムリエ」と呼ばれています。(9)<伏見>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1987年、(10)<鞍馬>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1977年、(11)<白川>(作出国)日本、(作出者)京阪園芸、(作出年)1995年、(12)<藤娘>(作出国)日本、(作出者)小山内健、(作出年)1999年、ーーー(13)<ユーロピアーナ>(作出国)オランダ、(作出者)デルイタ―、(作出年)1963年、(14)<サラトガ>(作出国)アメリカ、(作出者)ベルナー、(作出年)1963年、(15)<サングリア>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1966年、(16)<ニナウェイブル>(作出国)デンマーク、(作出者)ポールセン、(作出年)1962年、(17)<フィデリオ>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)1964年、(18)<アンネの思い出>(作出国)ベルギー、(作出者)デルフォルゲ、(作出年)1960年、(19)<ブルームーン>(作出国)ドイツ、(作出者)タンタウ、(作出年)1964年、(20)<ゴールデンセプター>(作出国)オランダ、(作出者)フェルシューレン、(作出年)1950年、(21)<レッドデビル>(作出国)イギリス、(作出者)ディクソン、(作出年)1967年、(22)<タウンクライアー>(作出国)アメリカ、(作出者)バイラム、(作出年)1958年、(23)<コンフェデレーション>(作出国)カナダ、(作出者)ゴリック、(作出年)1964年、(24)<天津乙女>(作出国)日本、(作出者)寺西菊雄、(作出年)1960年、寺西菊雄氏は「伊丹ローズガーデン」の主唱者だったバラ作出家です。(25)<アメリカンヘリテージ>(作出国)アメリカ、(作出者)ラマーツ、(作出年)1965年、(26)<クイーン・エリザベス>(作出国)アメリカ、(作出者)ラマーツ、(作出年)1964年、(27)<ノルディア>(作出国)イギリス、(作出者)ポールセン、(作出年)1967年、(28)<フラワーガール>(作出国)イギリス、(作出者)ディクソン、(作出年)1964年、(29)<プリンセス・ミチコ>(作出国)イギリス、(作出者)ディクソン、(作出年)1966年、(30)<ドナルド・プライア>(作出国)アメリカ、(作出者)プライア、(作出年)1939年、<小山内 健作出ローズガーデン>「京阪園芸」のローズソムリエ、小山内 健氏作出のバラのコーナーです。(31)<フィネス>★2017年(32)<だんじり囃2002>★2002年、(33)<トロピカル・シャーベット>★2003年(34)<アップルシード>★2000年、(35)<アッサンブラージュ>★2018年、(38)<ミルキーウェイ>★2004年、ーーー(39)<鏡花>(作出国)日本、(作出者)今井清(京阪園芸)、(作出年)2017年、(40)<アイスバーグ>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1958年、(41)<真夜>(作出国)日本、(作出者)河合伸志、(作出年)2010年、(42)<岳の夢>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)2011年、(43)<ヨハネパウロ2世>(作出国)アメリカ、(作出者)ザリー、(作出年)2007年、(44)<ジルドゥブリサック>(作出国)フランス、(作出者)ドリュ、(作出年)2012年、(45)<恋結び>(作出国)日本、(作出者)竹内俊介、(作出年)2017年、(46)<ビバリー>(作出国)ドイツ、(作出者)コルデス、(作出年)1999年、(47)<ゴールドバニー>(作出国)フランス(作出者)メイアン、(作出年)1977年、(48)<ㇾヨン・ドゥ・ソレイユ>(作出国)フランス、(作出者)メイアン、(作出年)2015年、(49)<あおい>(作出国)日本、(作出者)國枝啓司、(作出年)2008年、(50)<夜来香(イエライシャン)>(作出国)日本、(作出者)青木宏達、(作出年)2013年、バラではない、本物の「夜来香」の花の画像は以下です。(「夜来香(トンキンカズラ)」の花)「夜来香」と云えば、歌好き人間のリュウちゃん、昭和19年に李香蘭(山口淑子)がレコーディングした歌を思い出します。この歌もリュウちゃんのカラオケのレパートリーなのです。<「夜来香」:唄:李香蘭(山口淑子)><李香蘭(山口淑子)>フ~、今回はやっと50種類のバラを紹介することが出来ました。バラの花は正に「千変万化(花)」ですね!帰路、公園の入口にあるエキスポシティの日本一の「大観覧車(オオサカホイール)」に初めて乗ってみました。天辺の高さ123m、「太陽の塔」が眼下に見下ろせるのだ!以下、「2025年関西のバラ園巡り(2)」に続きます。

2025年06月06日

コメント(14)

-

2泊3日、関東花紀行その(3)、「あしかがフラワーパーク」の大藤

正に「息を呑む美しさ」!圧倒的迫力!あしかがフラワーパークの「大藤」、今満開。関東花紀行パックツアーの最終日、4月29日は、朝9時にチャーターバスで那須塩原温泉を出発しました。最終日の行程は以下です。那須塩原温泉~「あしかがフラワーパーク」~JR静岡駅(ここまでチャーターバス)~(ここから新幹線)静岡駅~京都駅。本日の観光地は、「あしかがフラワーパーク」一か所だけなのだ。本日も天候は「晴」、今回のパックツアー、天候に恵まれた!午前11時。「あしかがフラワーパーク」の「正面ゲート」に到着、見学時間は午後1時までの2時間なので、入場口で場内MAPを受け取り、早速、散策開始、以下の図は、「あしかがフラワーパーク」の「場内MAP」です。<「あしかがフラワーパーク」について>★「あしかがフラワーパーク」は、(株)足利フラワーリゾートが運営する私設の「花の楽園」です。★総面積は9万4千平方メートル、「東京ドーム」7個分の広大な公園です。★春はツツジや藤、夏はバラやアジサイ、秋はコスモスや紅葉、花の少ない冬はイルミネーションと、四季折々に楽しめる公園なのです。★開園は平成9年(1997年)、前身の「早川農園」から、約20キロの距離にある現在地まで、前年の平成8年に4本の「大藤」を移植したことで開園することになったようです(「大藤の移植」につきましては、「大藤」の項で詳述します)★平成21年(2009年)、アメリカのSF映画「アバター」公開、この映画に登場する「魂の木」が、「大藤」に似ていると称賛されました。(映画「アバター」の「魂の木」)★平成26年(2014年)、アメリカの衛星放送向けニュースチャンネルのCNNが、「2014年の世界の夢の旅行先10カ所」を発表、この中で「あしかがフラワーパーク」は、日本で唯一、「夢の旅行先」に選出され、以後、外国人の観光客が激増したようです。<本日の散策経路>★上掲のMAPの左側の「正面ゲート」から入場、★左上の経路を、「オリジナルショップ1」~「マロニエ」~「むらさき藤棚」~「ツツジの海」~「大長藤」に至る。★「大長藤」から、「白藤の滝」~「むらさき藤のスクリーン」~「八重藤」~「白藤のトンネル」を経て、一番のお目当ての「大藤」に至る。以下、順路に沿って、撮った写真を貼り付けます。<正面ゲートから「ツツジの海」まで>このエリア、MAPの表示では、「ツツジの海」は「スポット(点)」のようですが、実際は、この道添いに「大河」のように延々と「ツツジの大河」が続いているのです。延々と続く「ツツジの大河」と、「白藤」、「むらさき藤」のコラボ、凄い光景だ!<大長藤>初めての「巨大藤棚」です。藤の品種は、「大藤」と同じ「野田長藤(九尺藤)」です。花房が1,8mにもなる品種ですが、本日観た限りでは、花房は1mくらいでした(栃木県指定天然記念物)「大長藤」、これから観る「大藤」の分身なのだ。<八重藤>ブドウの実によく似た濃い紫の花房を付ける「八重黒龍藤」の巨大な藤棚です(栃木県指定天然記念物)ここの藤の木、皆、幹が物凄く太い!この「八重藤」も幹周が5mくらいありそうだ。こんなに幹周の太い藤の木、初めて観た!<「白藤の滝」と「むらさき藤のスクリーン」>共に、「垂直棚仕立て」の巨大藤棚です。「垂直棚仕立て」の藤、初めて観た。まるで、昔観た巨大映画館のシネラマのスクリーンのようだ。池の周囲の情景です。何処から撮っても、夢のような情景なのだ。休憩所で、「藤ソフト」を購入、藤の花の中で「藤ソフト」を味わう、風流な気分だ。<白藤のトンネル>「大長藤」や「大藤」と違って、25本の白藤の古木が絡み合って作られた180mのトンネルです。このトンネルは、平成9年の開園時に、庭木仕立の白藤を左右に植えて作られたもので、「トンネル仕様の藤」としては世界唯一なのだそうです(栃木県指定天然記念物)まだちょっと花房が小さい、「見頃」はこれからなのかな?<大藤>やっと「あしかがフラワーパーク」のシンボルである「大藤」に辿り着きました。「大藤」は正面ゲートの近くにあるのですが、リュウちゃんは、「大藤」を迂回してフラワーパークを一周しましたので、「大藤」が最後の見所になってしまったのです。初めて観るあしかがフラワーパークの「大藤」、途方もない巨大さに、圧倒された!「大藤」は2本の巨大な野田藤(九尺藤)で構成されています。この2本の巨大九尺藤、樹齢約160年、合わせて棚の広さは畳1200畳!花房の数、約16万房!根本(ねもと)の幹周り約5メートル!とてつもない巨樹なのだ!この2本の巨大な九尺藤は、平成9年(1997年)に、前身の「早川農園」から移植されました。以下の移植の模様を描いたサイトを紹介させて頂きます。興味のある方は下記サイトをクリックしてご覧下さいね。<奇蹟の大藤、国内初の移植物語>もう12時30分、出発まで、あと30分しか残っていない!で、正面ゲートのフードコートで、「五平餅」と缶ビール(2缶)を買って、昼食。プファ~、ビールが旨い!ちょっと貧しい昼食だが、藤の花の香りに満たされて、「豊かな昼食」になったのだ!午後1時、チャーターバスは「あしかがフラワーパーク」を出発、静岡駅まで、約3時間のバス旅です。全ての旅程を終えた後の3時間のバス旅、ちょっと退屈だ。車窓の前方に富士山が見えてきました。リュウちゃんを含めるツアー客の皆様の視線が、一斉に富士山に注がれますので、途上の東名高速道路の「足柄サービスエリア」で、「富士山見物休憩」を取ることになりました。「足柄サービスエリア」から見た富士山、ちょっと雲がかかっていたが、一回のツアーで2度も富士山が観られ、満足、満足、大満足!!!

2025年05月30日

コメント(15)

-

2泊3日、関東花紀行その(2)~「国営ひたち海浜公園のネモフィラの海」と「水戸偕楽園のツツジ」

広大な「みはらしの丘」を覆い尽くす530万株・約1億個のネモフィラの花、正に「大海原」、息を呑む絶景だ!関東花紀行パックツアーの2日目、4月28日は、朝8時に宿泊先の星野リゾート浦安を朝8時にチャーターバスで出発、本日の旅程は以下です。浦安~「国営ひたち海浜公園」(茨城県ひたちなか市)~偕楽園(茨城県水戸市)~「那須塩原温泉」(栃木県那須塩原市)(宿泊)本日の関東花紀行のメインは、関西でも有名な「国営ひたち海浜公園」のネモフィラなのだ!噂に聞くネモフィラの海、どんな光景なのだろうか?午前11時過ぎ、チャーターバスは、「海浜公園」の入場口に到着、ここで午後1時過ぎまで、約2時間と少し、「自由散策」することになりました。初めて訪れた「国営ひたち海浜公園」、自由散策といっても、どう散策すればいいのか、サッパリ分からない、とりあえず、ネモフィラの海に直行しよう。以下の図は、「国営ひたち海浜公園」の散策MAPです。リュウちゃん達は、上掲図の左下にある「西口」から入場しました。お目当てのネモフィラは、上掲図中央上の「みはらしの丘」に咲いています。道順が分からないので、園内の小さなトレインに乗り、「みはらしの丘」に直行、乗って5分位で、眼前に「ネモフィラの海」が飛び込んできました。おお、ネモフィラはほぼ満開、凄い人出だ!以下の図は、「みはらしの丘」の散策MAPです(この図は、秋のコキアに関する図です)リュウちゃんは、上掲図で、中央右下の「入口」から、左中央部の「出口」まで、「みはらしの丘」を一周したのです。「入口」から、「みはらしの丘」に入場します。「入口」から、丘の頂上までに撮った写真です。足の痛みも忘れて、夢中で写真を撮った!「みはらしの丘」の向こう側には、何があるのだろう?「ひたち海浜公園」に行く前に、以上のような関心を持っていましたので、丘に登ってから、海側の風景を撮ってみました。丘の向こう側は、整備されていない草原だ。ここにもネモフィラを植えれば、現在の2倍くらいのの壮大なネモフィラ園が出現しそうだ。<ネモフィラについて>ネモフィラは北アメリカ原産の一年草です。秋に種をまき、翌年の春に花を咲かせます。一株に、10~20個の花を付けます。「みはらしの丘」には530万株のネモフィラが植えられていますので、大体、一億個の花を付けると推定されるのです。以下、幾つかネモフィラの品種を幾つか挙げてみます。<インシグニスブルー>別名「瑠璃唐草」、一般的に、「ネモフィラ」と云えば、この種類を指します。「ひたち海浜公園」のネモフィラは全てこの種類なのです。<ペニーブラック>「黒いネモフィラ」です。<マキュラ―タ>白い花びらに、青い筋と斑点のあるネモフィラです。<スノーストーム>白い花びらの中に、黒い斑点が散りばめられたネモフィラです。「みはらしの丘」の向こう側の草原、多様なネモフィラで覆い尽くして欲しい!「みはらしの丘」の稜線を、出口に向かって歩きます。遥か彼方に、「大観覧車」が見える!ここからの眺めも、「絶景」だ!「出口」の下に、「菜の花ゾーン」がありました。松の木と菜の花とネモフィラのコラボ、春爛漫の光景だ。もうお昼過ぎ、「入口」の近くの休憩所で、お弁当とビールを買って、昼食、プファ~、ビールが旨い!青いネモフィラの大海原の中で飲むビール、最高だ!ビールの後の「ネモフィラアイス」、喉に心地良い!<「国営公園」について>「ひたち海浜公園」は、「国営公園」です。「国立公園」、「国定公園」はよく聞くが、「国営公園」は馴染みが無い、どんな公園なのだろう?ネット調べをしました所、以下のようなことが判りました.国営公園(こくえいこうえん)とは、日本において都市公園法に定められた要件を満たしている公園または緑地で、国(国土交通省)が設置するものを指す(ウィキペディアの記述)そうなのか!でも、サッパリ分からない?以下のサイトは、<「国営公園」のウィキペディア>です。<国営公園」のウィキペディア>上掲のサイトに拠りますと、現在、日本には、18カ所の「国営公園」があるようです。リュウちゃんの住んでいる奈良県には、「国営平城宮跡歴史公園」(2018年制定)と、「国営飛鳥歴史公園」(1974年制定)の2か所の「国営公園」があります。リュウちゃんの住んでいる奈良県の、「平常宮跡」と「明日香村」は「国営公園」だったのだ。今までちっとも知らなかった。<水戸偕楽園のツツジ>午後1時過ぎに「ひたち海浜公園」を後にして、チャーターバスは次の目的地「水戸偕楽園」に向かいました。午後2時過ぎ、「偕楽園」に到着、初めて訪れる「偕楽園」、どんな公園なのだろう?入園して、先ず目に飛び込んできたのは、「梅林」です。この梅林には、約100種3000本の梅が植えられていて、全国屈指の梅の名所なのです。梅の花の咲く季節に来たかった(残念!)「千波湖」を見下ろす庭園広場に入ります。今の季節、この庭園のシンボルの花はよく手入れされたツツジなのだ。園内に点在する巨大ツツジに目を奪われた。庭園で結婚式が行われていました。「表門」から、「好文亭」に向かいます。「好文亭」の庭にも、ツツジが咲いている。ツバキもまだ咲き残っていた!「好文亭」の最上階(3階)の「楽寿楼」から庭園を見下ろします。「偕楽園」、来る前には、ネモフィラの「おまけ」と思っていたが、来てから考えが変わった。素晴らしい庭園だ!午後3時過ぎ、「偕楽園」を後にして、バスは今夜の宿泊先の「那須塩原温泉」の宿に直行しました。午後5時過ぎ、「那須塩原温泉」の宿に到着、今夜は、このツアーで初めて公式に「夕食」が付く!「夕食」の内容は、制限時間1時間でボイルズワイガニ食べ放題、ビール飲み放題!待ってました、リュウちゃんの出番だ!プファ~、ビールが旨い!!!カニも旨い!結局、制限時間内で、中ジョッキ5杯飲んでしまった。満足、満足、大満足!!!以下、「関東花紀行その(3)」に続きます。次回のブログがクライマックスになります。乞う、ご期待???

2025年05月23日

コメント(13)

-

2泊3日、関東花紀行その(1)、「本栖湖リゾート、富士芝桜まつり」

富士山の麓に咲き誇る50万株の芝桜、息を呑む絶景だ!4月27日~29日、リュウちゃん夫妻、2泊3日のパックツアーに参加して、関東の花の名所4カ所を巡ってきました。今回のブログでは、27日に行った「富士本栖湖リゾートの富士芝桜まつり」を紹介させて頂きます。27日の旅程は以下です。JR法隆寺~JR京都~(新幹線に乗り換え)~新幹線京都~新幹線静岡下車、(チャーターバスに乗り換え)~富士本栖湖リゾート~千葉県浦安、星野リゾート浦安に一泊、今回のパックツアー、1日目は昼食、夕食共に、公式に食事時間は無し、なのでツアー参加者は各自、旅程のどこかで各自食事を摂ることになります。リュウちゃん夫妻は、新幹線の車内で、昼食を摂るべく、京都駅で、お弁当と缶ビール(2缶)、お茶を購入し、10時8分発の新幹線に乗車したのです。プファ~、ビールが旨い!本日の天候は「晴」、美しい富士山を観ることが出来そうだ。お昼少し前、静岡駅に到着、ここからチャーターバスに乗り換え、「富士本栖湖リゾート」に向かいます。東名高速道路から「国道139号」(通称:富士パノラマライン)に入ってすぐに、車窓右側にに富士山が見えてきました。裾野までクッキリと晴れた美しい富士山、こんな富士山を見たのは20年ぶりなのだ!富士山ファンのリュウちゃん、大感激!午後2時、「富士本栖湖」リゾート」に到着、早速、芝桜がお出迎え、まだ、普通の桜も咲き残っていた。以下の「図」は、「富士本栖湖リゾートMAP」です。(富士本栖湖リゾートMAP)今回は上掲のMAPの右下の「団体者用入園口」から入園し、「芝桜まつり会場」を一周したのです。以下に「富士本栖湖リゾート公式HP」を貼り付けますので、興味のある方はクリックしてご覧くださいね。<富士芝桜まつり/富士本栖湖リゾート公式HP>先ずは「竜神池」を半周し、一番奥の「展望所」に向かいます。この方向から富士山は見えないが、色とりどりの芝桜は、この上なく美しい!白いハート型の芝桜、心が和む。白いハートと富士山のコラボ、心が洗われる。<芝桜富士>一番奥の「展望所」の近くに、芝桜で飾られた「小さい富士山」がありました。この「ミニ富士山」、天候の具合で、本物の富士山が見えない時の、「代用」なのかな?「ミニ富士山」と「本物の富士山」のコラボ、この公園ならではの珍しい風景だ。公園の一番奥にある、小さい「展望所」に登ります。小さい「展望所」、順番待ちの見物客で一杯だ!大小2つの富士山が見渡せる「展望所」からの光景、ここは、この公園随一の絶景スポットなのだ!約20年ぶりに観た裾野まで快晴の富士山、どの角度から観ても飽きることが無い!<芝桜の品種>ここでネットから拾った6種類の芝桜を紹介させて頂きます。様々な色の芝桜を縦横に植えたタピストリー、以下のような芝桜から生み出されるのだ。<スカーレット・フレーム>濃い緋色の芝桜です。<ダニエルクッション>濃いピンクの芝桜です。前回のブログで紹介した<葛城市「しあわせの森公園」の芝桜は、多分、全てこの品種のようです。<モンブラン>白い芝桜です。<オーキントンブルーアイ>青い芝桜です。<オータムローズ>ちょっとコスモスに似た芝桜ですね。<キャンディストライブ>白地に淡いブルーの模様のある芝桜です。さて、「展望所」の右側にある休憩所で一服、「芝桜ソフト」と富士山のコラボ、富士山も恥ずかしがって、少し顔を隠してしまった!あれ???「本栖湖リゾート」なのに、今回は「本栖湖」はパスされた。「本栖湖」は何処にあるのだ?「本栖湖」の湖面に映る「逆さ富士」が観たかった(残念!)(「本栖湖の逆さ富士」、この写真はネットからお借りしました)以下、「関東花紀行その(2)」に続きます。

2025年05月15日

コメント(13)

-

「馬見丘陵公園」のチューリップフェア2025+葛城市「しあわせの森公園」の芝桜

毎年恒例の「馬見丘陵公園」のチューリップ・フェア、新しい名所になった「しあわせの森公園」の芝桜、また一つ、奈良の「花の名所」が増えた。(馬見丘陵公園のチューリップ)(しあわせの森公園の芝桜)4月12日、女房殿の運転する車の助手席に乗って、近所の「馬見丘陵公園のチューリップ祭り」を観に行って来ました。昨年は4月4日に行きましたので、昨年より8日遅い訪問です。昨年は桜は満開、チューリップは5分咲き。8日遅い今年はどうなのだろう?朝9時半過ぎに家を出発、10時少し前にほぼ満車の「北エリア駐車場」に車を停めました。以下は「馬見丘陵公園の案内MAP」です。以下のMAPで、チューリップのエリアは、(1) 北エリアの「集いの丘」の周辺、(2) 中央エリアの「乙女山古墳」の横手、「バラ園」の前、(3) 「下池」の「乙女山古墳」の対岸、「一本松古墳」の辺り、(4) 「中央エリア」と「南エリア」の境にある「カリヨンの丘」付近、です。(案内NAP)<「集いの丘」周辺のチューリップ>ここは駐車場から一番近いチューリップ・エリアです。チューリップは「見頃」、しかし、「桜」は「落花盛ん」ちょっと残念!以前はチューリップの下にネモフィラが植えられていたのですが、今年のネモフィラはチューリップとは独立して植えられているようです。まだ前途遼遠だが、目指せ!「ひたちなか海浜公園」のネモフィラの丘北エリアの一角に、「芝桜」が植えられていました。この公園の芝桜、初めて観た。小さいトンネルを潜って、「中央エリア」に入ります。<「中央エリア」のチューリップ>「中央エリア」は、全長130mの巨大帆立貝型古墳である「乙女山古墳」の後円部に広がっています。このエリアのチューリップ、まだ「7分咲き」位だ。<「ハナモモの丘」>「乙女山古墳」の前方部、「下池」の畔に、「ハナモモの丘」があります。花桃とチューリップ、開花期がほぼ同じなのだ。今年も「見頃」の花桃を観ることが出来た。「ハナモモの丘」に、一本だけ、「源平咲き」の木があります。満開の「源平咲き」の花桃、初めて観た!?<「一本松古墳」エリアのチューリップ>「ハナモモの丘」から、「下池」の周りを巡り、「一本松古墳」エリアに向かいます。おお、ここは、今や「馬見丘陵公園」の一番の「チューリップ・エリアなのだ!普段、私達がよく目にするチューリップは、大半が、花弁が6枚(正確には、花弁が3枚、萼が3枚)の「一重咲きチューリップ」なのですが、「一本松古墳」エリアには、多くの「八重咲きチューリップ」を観ることが出来ました。以下、この日撮った「八重咲きチューリップ」の写真を何枚か貼り付けます。バラのように華麗な八重咲きチューリップ素敵だ!<「カリヨンの丘」周辺のチューリップ>本日のチューリップ巡りのラスト・スポット、「カリヨンの丘」の周りのチューリップです。「カリヨンの丘」の「カリヨン」とは、「ドレミファ、、、」の音階の付いた「鐘」の楽器のことです。日本語では「組み鐘」と呼ばれています。上掲の写真で、「時計」の裏側が「カリヨン」で、決まった時刻にメロディーの付いた鐘が鳴るようになっています。「カリヨンの丘」の周りのチューリップ、ちょっと花の数が減った。「カリヨンの丘」から帰路につきます。帰路の道筋、ツツジ。ミツバツツジが咲き始めていた。「上池」の畔の桜スポット、少しだけ桜が咲き残っていた。帰路の「中央エリア」、今回も「雲南地湧金蓮」を観ることが出来た!正午、「馬見丘陵公園」の近くにある「餃子の王将」に入り、昼食。プファ~、ビールが旨い!餃子、レバニラも旨い!ほぼ毎年観に行っている馬見のチューリップ、何度観ても飽きることが無い。来年も観に行くぞ!ーーーーーー<葛城市「しあわせの森公園」の芝桜>4月21日、またまた女房殿の運転する車の助手席に乗って、葛城市の「しあわせの森公園」の芝桜を初めて観に行ってきました。「しあわせの森公園」???初めて聞く名前だ。どこにあるのだろう?<葛城市「しあわせの森公園HP>上掲のHPの記述に拠りますと、この公園は平成29年(2017年)に開園したようです。開園して、まだ8年目の新しい公園、奈良人リュウちゃんが知らなかったのも無理はない(か???)午前9時30分、家を出発、午前10時公園の下にある「道の駅」の駐車場に到着、下の写真は、駐車場から見上げた公園です。葛城山と二上山の中間部の麓にある「しあわせの森公園」、芝桜は、まだ疎らなのだ。この公園は、頂上の展望所まで、180段の階段を登るのです。足の調子が悪いリュウちゃん、無事に登れますことやら?登るにつれて、段々興味が湧いてきて、足の痛みは忘れてしまった。頂上の展望所に登りました。以下は展望所で撮った写真です。<「二上山」を見上げる>下の写真で、右上に顔を覗かせた山が、古代奈良の歴史の舞台となった「二上山(にじょうざん、標高517m)」です。<奈良盆地を見下ろす>展望所から奈良盆地が一望出来ます。遥か彼方に霞んでいる山並みは「笠置山地」、この山地の一番左端は、奈良公園にある「若草山」なのです。<「葛城山」を見上げる>展望所の後ろ側には、「葛城山(標高959m)」が見えます。新緑が眩しい!「しあわせの森公園」の芝桜、まだ濃いピンク一種類だけで、疎らにしか植えられていないが、様々な色の芝桜を公園全体に密に植えれば、全国屈指の「芝桜の名所」になりそうだ!

2025年05月09日

コメント(11)

-

2025年の桜行脚(3)~大阪城公園の桜

初めて訪れた「桜の大阪城公園」、天守閣を見上げ、3000本の桜咲く。もう一か月ほど前になってしまいましたが、4月4日、初めて「大阪城公園の桜」を観に行って来ました。「梅林」にはよく行くが、「桜見物」は初めてなのだ。「大阪城公園」は、1990年に選定された「日本さくら名所100選」に入った近畿地方屈指の「桜の名所」です。公園の全域に渡って3000本の桜が植えられています。以下の「図」は、「大阪城公園の桜Map」です。「上図」は文字が小さく、読みづらいので、以下に文字の大きい「大阪城MAP」を貼り付けます。朝9時に家を出発、10時少し過ぎに、環状線「森ノ宮」駅から公園に入場しました。「大阪城音楽堂」の辺り、春爛漫だ!噴水が眩しい!「大阪音楽堂」の辺り、ここは絶好の「お花見スポット」なのだ!「東外堀」の横手にある石段を登って、城内に入ります。「東外堀」の畔の桜です。「大阪城公園」の桜は、大半が「お堀の畔」に植えてあるのだ。上掲のMAPには記されていないのですが、「東外堀」の石垣の上、「梅林」の手前に、ちょっとした「桜スポット」があります。ここの桜、殆どがソメイヨシノでは無いようだが、、余り見物客もいない、「隠れた桜スポット」のようだ。<桜門>「隠れた桜スポット」から、大阪城の「正門」である「桜門」に向かいます。「大阪城」の表玄関の「桜門」周辺の桜、内堀の「空掘」の巨大石垣と桜のコラボ、ここは大阪城屈指の「桜スポット」なのだ!「桜門」を潜って、「本丸」に入ります。ありゃ、「本丸」は意外と桜が少ない。天守閣と桜のコラボ写真を撮れたのは、以下の4枚だけなのだ。<「大阪城」の歴史>★天正11年(1583年)、豊臣秀吉が大阪城を築城(豊臣大阪城)★慶長3年(1598年)、豊臣秀吉死去、以降、「大阪城」の城主は秀吉の息子の豊臣秀頼になる。★慶長20年=元和元年(1615年)、「大阪夏の陣」で、豊臣大阪城は落城、ここに豊臣氏は滅亡した。落城後の大阪城は、最初は徳川家康の外孫・松平忠明が城主になったが、彼は元和5年(1619年)に大和郡山藩に移封となり、以後、大阪は「幕府直轄領」となった為、大阪城の城主は、歴代徳川幕府の将軍となり、大阪城には譜代大名の中から選ばれた「城代」が置かれるこいとになった。★元和6年(1620年)、2代将軍・徳川秀忠により、「大阪城再築工事」開始、開始から9年後の寛永6年、「豊臣大阪城」とは全く違う形の「徳川大阪城」が完成した。現在まで残っている壮大な石垣は、この時に築かれたものである。★寛文5年(1665年)天守閣が落雷のために消失、以後、昭和6年に再建されるまで、「大阪城」に天守閣は無かった(江戸時代の初期から昭和初期までの266年間、大阪のシンボルである「大阪城天守閣」は無かった!、何やら不思議が気がする)★昭和6年(1931年)、3代目天守閣は、市民の寄付金総額150万円の内、47万円(現在の250億円に相当)を使って、「鉄筋コンクリート、エレベーター付きの博物館」としてよみがえった。その外観は、「大阪夏の陣屏風絵」(黒田屏風)に描かれた秀吉の初代天守閣の外観に似せて築造されたようだ。(「大阪夏の陣」の屏風絵)―閑話休題―「本丸」から、「西の丸庭園」が見下ろせます。「西の丸庭園」は大阪城公園随一の「桜スポット」のようだが、はて?「桜門」から「本丸」を出て、「西の丸庭園」に向かいます。以下の写真は、「西の丸庭園」の入口付近で撮りました。ピンクの枝垂れ桜、まだ「咲き始め」だ。「西の丸庭園」に入場します。入場口の前に、満開の「花海棠」が咲いていた!広大な「西の丸庭園」、大勢入場している花見客も、ちょっと疎らに見えてしまう。「西外堀」の畔の桜、「石垣」とのコラボが素敵だ!<「西の丸公園」から天守閣を見上げる>「西の丸公園」の一番のビュースポットは、「天守閣と桜のコラボ」です。「西の丸公園」の桜越しに見上げる天守閣、天守閣と桜のコラボ、素晴らしい!!!「大阪城公園」に来て、良かった!正午過ぎに「大阪城公園」を後にして、「京橋駅」の駅前商店街にある行きつけの海鮮料理店「大起水産」に入り、昼食、プファ~、ビールが旨い!お寿司も旨い!「大阪城公園」の桜の余韻を肴にして、ジョッキビールを3杯も飲んでしまった。極楽!極楽!極楽!

2025年05月01日

コメント(15)

-

2025年の桜行脚(2)~長野県伊那市の「高遠桜」

眼前に迫る南アルプスの雪山、「高遠桜」、まだ5分咲きなれど、雪山とのコラボ、絶景だ!4月8日~9日、クラブツーリズムの主催する一泊旅行に夫婦で参加して、長野県伊那市の「高遠桜」を観に行ったのです。「日本の桜名所」ランキングでも、いつも、上位に入る「高遠桜」、一度は観てみたい!しかし、どうやって行くのがいいのか、全く見当がつかない。これはパックツアーに頼るのが良さそうだ。今回のツアーの行程は以下です。(4月8日)(9時33分)新幹線京都駅~新幹線名古屋駅~(中央線に乗り換え)名古屋駅~(特急しなの)~塩尻駅~ここからチャーターバスに乗り換え)~山高神代桜~神田の大糸桜~星野リゾート・リゾナーレ八ヶ岳(宿泊)(4月9日)(9時30分)リゾナーレ八ヶ岳をチャーターバスで出発~高遠城址公園(高遠桜見物、公園内で昼食)~春日城址公園(桜見物)~木曽福島駅~(特急しなの)~JR名古屋駅~(新幹線に乗り換え)~新幹線京都駅。8日、朝67時30分過ぎに家を出発、新幹線の車内で、ツアー客と無事に合流。やれやれ、無事に合流出来た。今回のパックツアー。合流するまでが大仕事なのだ。新幹線の車窓から観た「伊吹山」です。まだ頂上付近に雪が残っていた。午後1時過ぎ、JR中央本線「塩尻駅」に到着、ここでチャーターバスに乗り換え、今回のツアーがスタートしました。<神代桜(じんだいざくら)>午後2時頃、山梨県北杜(ほくと)市山高町にある日蓮宗の古刹「実相寺」に到着、おお!ここの桜、水仙とのコラボも観られ、見事だ!お目当ての「神代桜」が見えてきました。<「神代桜」について>「神代桜」は樹齢2000年と云われるエドヒガンザクラの老巨木です。伝説では、神話の武将・日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が東征の折に植えたとされていて、命名の由来になっています。また、鎌倉時代、ここに訪れた日蓮聖人が、この桜の「衰え」を見て、回復を祈ったところ、見事に再生した為、この桜は別名「妙法桜」とも呼ばれているのです。樹高10,3m、根本の幹周り11,8m、日本で最古、最大級の桜の巨木で、大正時代に国指定天然記念物第1号となりました。また、福島県の「三春滝桜」、岐阜県の「薄墨桜」と並ぶ、「日本三大桜」の一つに数えられています。樹齢2000年の「神代桜」、やはり凄い威容だ!幹周り11,8mの根本、歳相応に、皺くちゃだ。第2の日蓮聖人の回復の祈りが必要のようだ。お寺も前の露店で買った桜ソフトクリーム、美味しい!!!<神田(しんでん)の大糸桜>「実相寺」を後にして、バスで1時間程走りますと、次のお目当て、「神田の大糸桜」に出遭えます。<神田の大糸桜について>「神代桜」と同じく、山梨県北杜市の田んぼの真ん中にある一本桜の巨木です。樹齢約400年、樹高9m、枝張り20m四方、幹周り7,5mのエドヒガンザクラの変種です。昭和34年に山梨県の天然記念物に指定されました。周囲の残雪を頂いた甲斐駒ケ岳、八ヶ岳などの日本アルプスの山々とのコラボが素敵な一本桜なのです。「神代桜」に引けを取らない「神田の大糸桜」、一本桜だけに、その威容は強烈な印象だ!午後4時頃に「神田の大糸桜」にお別れして、午後5時頃、宿泊先の「リゾナーレ八ヶ岳」に到着、館内のビュッフェ・レストランで夕食を済ませ、早く就寝。翌朝、6時に起床し、散歩、早朝のメインストリート、殆ど人影が無く、ひっそりとしている。まるで廃墟のようだ。以下は、「リゾナーレ八ヶ岳」の公式HPです(興味のある方は、クリックしてご覧くださいね)、<星野リゾート「リゾナーレ八ヶ岳」公式HP>このリゾートホテル、どうやら「若者向け」のホテルのようで、高齢者のリュウちゃんにとりましては全くリラックス出来なかったのです。「リゾナーレ八ヶ岳」、飲み屋もカラオケ施設も土産物屋の無し、高齢者のリュウちゃん、全く親しめなかったのだ(残念!)8日夜のローカル・テレビで、「長野県のソメイヨシノ、本日開花」、と放送されました。明日行く「高遠桜」は4月3日に開花、ソメイヨシノより5日早い開花だ。「高遠桜」、9日は何分咲きなのだろうか?4月9日、天候は昨日と打って変わって「快晴」、気温は23℃、絶好のお花見日和だ!「高遠桜」は本日は「5分咲き」のようだが、今日の晴天と気温で、「見頃」になりそうな気がする。朝9時30分にチャーターバスで「リゾンナーレ八ヶ岳」を出発、11時30分頃、「高遠城址公園」に到着、下の図は、「高遠城址公園の案内図」です。リュウちゃん達は、下図左下の「グランドゲート」から入城し、「太鼓櫓」、南アルプスの山並みが一望出来る「本丸」を経由して、「白兎(はくと)橋」~「南ゲート」~「二の丸」~「伊那市観光案内所」~「グランドゲート」の順に一周しました。「グランドゲート」から公園に入ります。おお、一見した所では「七分咲き」位、上部の枝はまだ「三分咲き」位かな?「桜雲橋(おううんきょう)」を渡り、「本丸」に入ります。「本丸」の横手にある「太鼓櫓(ろ)」です。「太鼓櫓」とは、江戸時代にここで太鼓を打って藩民に時刻を知らせていたところです。「太鼓櫓」現代風に言い換えれば、「時計台」だ。さて、「本丸」の展望所です。桜の向こうに見えるのは、雪を頂く中央アルプスの峰々木曽駒ケ岳(標高2956m)か、将棋頭(しょうぎがしら)山(2730m)か、ここは「高遠桜」随一の絶景スポットだ!―閑話―<「高遠城」と「高遠桜」について>★「高遠城」は、築城年代は不明ですが、14世紀の南北朝時代には、この地を治めていた諏訪氏の一族である「高遠氏」の居城だったようです。★戦国時代の1545年、武田信玄が「高遠城」を侵略、以後、「高遠城」は武田氏の城になりました。★天正10年(1582年)3月2日、「高遠城」は織田信長の3万人の軍の総攻撃を受け、1日で落城しました(「高遠城」には、もともと「天守閣」は無かったようです)★江戸時代には、「高遠藩」の藩庁となり、明治時代までの270年間、徳川家譜代の諸大名が藩主として入城しました。★明治時代になりますと、「高遠藩」は「高遠県」となり、城内は県の役所が置かれたのですが、明治4年(1871年)、合併により「高遠県」が廃止となり、城も「廃城」となりました。★明治8年(1875年)、明治政府が進めていた「公園化」の方針を受け、「高遠城址」は「高遠城址公園」として徐々に生まれ変わって行ったようです。★現在、公園内に1500本程植えられている「高遠桜」の正式名称は、「タカトオコヒガン(高遠小彼岸)」で、マメザクラとエドヒガンを交配して生まれた桜です。高遠城址の公園化に伴い、かって高遠藩の藩士だった人々の努力で、「高遠桜」は、「吉野の桜」、「弘前城の桜」と並ぶ、「日本3大桜の名所」の一つに数えられるようになったようです。★「高遠桜」の樹形は傘状で、樹高は高木、花弁は一重咲きで淡紅色の中輪の花をつけます。―閑話休題―<南ゲート周辺の桜>予め添乗員さんから、「今日は南ゲート付近の桜が満開に近い」と聞いていましたので、「白兎(はくと)橋」を渡って「南ゲート」に向かいました。おお、このエリア、ほぼ「見頃」だ。しかし、見頃の桜」は花が大きくて白い、「高遠桜」ではないのかな?「南ゲート」付近から、「南アルプス」の一部が見えた!多分、一番高い山は仙丈ヶ岳(3033m)だ?もうお昼、お腹が空いた。で、出店していた屋台の店で、おにぎりとお茶と缶ビール(2缶)を買って、桜の下で昼食。プファ~、ビールが旨い!天候絶佳の桜の下で飲むビール、最高だ!午後1時30分、再びチャーターバスに乗り、同じ伊那市にある今回のツアー最後の桜スポットである「春日城址公園」に向かいました。「春日城址公園」には、ソメイヨシノ150本、ヒガンザクラ50本が植えられています。またツツジが2万本も植えられていて、屈指のツツジスポットなのです。以下、ここで撮った写真を何枚かアップっしてみます。「高遠城址公園」と同じように、南アルプスの峰々が見渡せる素晴らしい桜スポットなのだ!公園の入口の枝垂れ桜、凄い威容だ!ここから帰路につきました。中央線「木曽福島駅」からJRに乗り、名古屋で新幹線に乗り換え、「京都駅」に着いたのが午後7時30分、駅の構内にある和食店で遅い夕食、プファ~、京都ビールが旨い!今回の「高遠桜」見物で、念願の「日本三大桜の名所」巡りを果たしたことになる。これから何を目標に桜見物をしようか?まだ「次の目標」は見つからないのだ。

2025年04月23日

コメント(11)

-

2025年の桜行脚(1)~京都・醍醐寺の桜

醍醐寺・五重塔の前の巨大枝垂れ桜、塔が隠れてしまう程の満開の姿、初めて観ることが出来た!4月3日、4年連続で、京都・醍醐寺の桜見物に行って来ました。過去3年は、ソメイヨシノが満開になった頃に行ったのですが、いずれも醍醐寺の「メインの枝垂れ桜」は、見頃を過ぎていて、「散り始め」か、「落花盛ん」の時期でしたので、「満開の枝垂れ桜」を観ることが出来なかったのです。醍醐寺の枝垂れ桜は「早咲き」なのだ。今年こそは満開の枝垂れ桜を観たい!ということで、京都のソメイヨシノが「五分咲き」になった4月3日にお出掛けして見たのです。午前11時、醍醐寺の門前に到着。凄い賑わい!門前の枝垂れ桜、ほぼ満開だ!境内に入ります。ソメイヨシノも、ほぼ満開だ!このワンちゃん、東京のブログ友さんの写真でも見掛けたぞ???<「三宝院」の「太閤しだれ桜」>先ずはチケット売り場の横手にある「三宝院」に入ります。ここは、慶長3年(1598年)、豊臣秀吉が「醍醐の花見」を行った所です。「三宝院」の境内に、一本の巨大な枝垂れ桜があります。この桜は、太閤。豊臣秀吉に因んで、「太閤しだれ桜」と呼ばれています。樹齢150年ですので、秀吉が観た桜ではないのですが、貫禄のある桜なのです。<「霊宝館」の桜>「三宝院」を後にして、向かい側にある「霊宝館」に向かいました。「霊宝館」の前の参道の「桜のトンネル」、ほぼ満開だ。「霊宝館」に入ります。ここは、「巨大枝垂れ桜の宝庫」です。昨年は、館の裏手は、何故か通行止めになっていたのですが、今年は時計周りに一周することが出来ました。「霊宝館」の裏手の枝垂れ桜、幹はちょっと細いが、樹高が高い。皆、「八頭身美人」なのだ。<醍醐深雪桜>「霊宝館」の裏手から、右側の表に出てきました。ここには、以前は京都随一の巨大枝垂れ桜だった樹齢200年の「醍醐深雪桜」があります。これまで、満開の「深雪桜」に出遭った事がないが、今日の開花状況はどれ位なのだろう?おお、ほぼ満開のようだ。しかし、圧倒的な迫力はない(残念!)やはり樹勢が相当衰えているようだ。「深雪桜」の後ろにある巨大枝垂れ桜、こちらは迫力満点だ!<ソメイヨシノの巨木>「深雪桜」の横手にある、樹齢100年と云われる京都で一番古いソメイヨシノの古木です。この古木、醍醐寺の桜の中では、一番迫力がある!「霊宝館」を一周し、入場口に戻ってきました。入城口にあるピンクの八重桜、咲き始めだ。「霊宝館」を出て、五重塔のある「伽藍」に向かいます。「仁王門」も満開の桜で覆われている!<「五重塔」の前の巨大枝垂れ桜>「伽藍」内の桜の見所は、「五重塔」の周辺と、「観音堂・弁天池」の周辺です。先ずは「五重塔」の手前にある「清瀧宮」の前の巨大枝垂れ桜です。この巨大枝垂れ桜、過去3回は「終わりかけ」だったが、初めて「見頃」の姿を観ることが出来た!<「五重塔」と桜のコラボ>例によりまして、「五重塔」と桜のコラボの写真を何枚か貼り付けます。「五重塔」の周辺には、巨大枝垂れ桜が無い、ちょっと残念。<「醍醐寺五重塔」について>平安時代後期の天歴5年(951年)に醍醐天皇の冥福を祈るために建立、塔の高さは38m,、内、相輪部が12,8mである。現存する五重塔としては、法隆寺、室生寺の五重塔に続き、3番目に建造年代の古い五重塔である。国宝に指定されている。<「観音堂」・「弁天池」の周りの桜>「五重塔」を後にして、「伽藍」の一番奥にある桜スポット、「観音堂」に向かいました。「観音堂」の周りの桜、正に見頃だ。「弁天池」の水面。花筏が全く浮かんでいない。水面に映った逆さ観音堂、逆さ弁天堂、逆さ桜、そして、逆さ人影、美しい光景だ!そろそろお昼時、「醍醐寺」の境内には、「弁天池」の畔に「寿庵」という茶店があるのですが、今日は大混雑、1時間待ちとの事で、ここで昼食を摂ることは諦め、「醍醐駅」に戻ったのです。下の写真は帰路に撮ったピンクの枝垂れ桜と馬酔木です。満開の馬酔木の写真、初めて撮った!「醍醐駅」の駅ビルの中にある和食店に入り、昼食、プファ~、ビールが旨い!穴子の天婦羅も旨い!4年連続の醍醐寺の桜見物、そろそろ卒業なのかな?

2025年04月16日

コメント(14)

-

京都・「城南宮」の椿と枝垂れ梅2025

枝垂れ梅の花の下に配置された散り椿、「城南宮」の「春の山」、まさに極楽浄土だ!3月21日、今年最後の「梅行脚」という事で、京都市の南にある「城南宮」にリュウちゃん1人でお出掛けしました。「城南宮」へ行くのは、今回で2度目になります。初めて行ったのは2022年でしたので、今回は「3年ぶり、2度目」のお出掛けということになります。2022年には、3月10日にお出掛けしたのですが、今回は、前回より11日遅い「お出掛け」になりました。今年は梅の見頃が、例年よりも2週間位遅い。前回よりも11日遅い「お出掛け」だが、まだ「枝垂れ梅」は見頃の筈だ?午前9時、奈良の家を出発、午前11時過ぎ、京都駅に到着、「城南宮」に行く前に、京都駅ビルの中にある大衆割烹「がんこ」で、少し早い昼食、プファ~、ビールが旨い!、寿司も旨い!「城南宮」の梅祭り、22日で終わりのようだが、どんな姿を見せてくれるのだろうか?「京都駅」から「城南宮」までは、直通バスもあるようなのですが、今回は混雑するバスを避けて、タクシーで行ったのです。「京都駅」から「城南宮」まで、タクシー代が3200円!、ちょっと大散財だ!午後12時30分、「城南宮」に到着、鳥居を潜ります。おお、本日の目的だった「枝垂れ梅」と「椿」、両方共、「見頃」だ!入口の梅の花も、見頃だ!<「城南宮」について>「城南宮」は、京都市伏見区中島鳥羽離宮町にある神社です。創建の詳細は不明ですが、西暦794年の「平安遷都」の頃に創建されたようです。「城南宮」の名称は、「城」平安京)の南に位置する所から来ているようです。11世紀後半、白河天皇が「鳥羽離宮(城南離宮)」を造営した時に、「城南宮」は離宮の一部になったようです(ここの町名、鳥羽離宮町」は、この事が由来のようです)幕末の「鳥羽・伏見の戦い」では、ここが主戦場となり、荒廃したようですが、昭和43年に再び「城南宮」として復活したようです。「城南宮」は、150本の枝垂れ梅と、150種類の椿が咲く「花の神社」として有名です。以下の図は、「城南宮の境内図」です。「枝垂れ梅」は以下の図の左上の「春の山」に植えられています(「春の山」は、「神苑」の一部なのです)、「椿」は、「神苑」内に点々と植えられています。「神苑の作庭」は、昭和30年代に、「昭和の小堀遠州」と称された作庭家・中根金作氏によって設計・施工されましたので、まだ造られて60年ほどの「若い庭園」です。枝垂れ梅、椿も、皆、若木なのだ。(城南宮の境内図)以下のサイトは、「城南宮のHP」です。ここには、「枝垂れ梅」「椿」の他にも、「城南宮」の歴史などが詳しく書かれていますので、興味のある方はクリックしてご覧下さいね。<城南宮のHP(しだれ梅と椿まつり)>「神苑」に入場します。「椿」は「神苑」の道筋の横手に、列をなして植えられています。例に拠りまして、品種別の椿の写真を出来るだけ撮影しましたので、「枝垂れ桜」の前に、椿の品種別の写真を以下に貼り付けます。椿の品種名、バラと違って、殆どが日本古来の和名なのだ。<蝦夷錦><有楽(うらく)(太郎冠者)><鹿児島><玉之浦><源氏車><紅侘助><曙(あけぼの)><藪椿><玉唐子(たまからこ)><与一><七曜変化><越の月光(こしのがっこう)><千代の春><春の曙><太陽錦><月譚(げったん)><花冨貴(はなふうき)>フ~、やっと17種だけ、写真を撮ることが出来ました。本日の椿、「見頃」とは云え、開花期がマチマチなので、150種の椿を全部撮影しようとすれば、4~5回足を運ばなければ不可能だと痛感したのです。尚、以下のサイトには150種の椿が写真付きで紹介されていますので、興味のある方はクリックしてご覧下さいね。<「城南宮」の椿図鑑(150種400本)><「春の山」の150本の枝垂れ梅>「張の山」の150本の枝垂れ梅のゾーンに入ります。アチャ~、入口の表示は「見頃」となっていたのに、実際は「落花盛ん、終りかけ」だ。地面は花の絨毯が敷きつめられている。でも、花の絨毯も風情がある。この「風情」を楽しんでみよう。<散り椿と枝垂れ梅のコラボ>「春の山」の枝垂れ梅の一番の見所は、「赤い散り椿と枝垂れ梅のコラボ」なのです。この「散り椿」、多分、自然落花したものではなく、人工的に配置されたものだと推測されますが、「散り椿」と枝垂れ梅、絶妙の配置!夢のように幻想的な光景だ!「春の山」を退出して、出口にある「平安の庭」に入りました。「平安の庭」にも、枝垂れ梅が咲いていた!ーーーーおまけーーーー<リュウちゃんの家の庭に咲く春の花>以下の写真、いずれも3月末に撮ったものです。<雪柳とレンギョウ>雪柳とレンギョウの後ろにある白木蓮は、殆ど落花してしまいました(残念!)<木瓜><寒アヤメ>「寒アヤメ」も木蓮の花びらに覆われています。<沈丁花><水仙>「白い水仙」は殆ど3月中旬なでに終ってしまいました。<黄水仙>こちらは「咲き始め」でした。<クリスマスローズ><ハナニラ><ムスカリ>そして、<乙女椿>リュウちゃんの家の庭の「乙女椿」、「城南宮」のどの椿よりも清純可憐なのだ!

2025年04月05日

コメント(13)

-

「馬見丘陵公園」の春2025~河津桜・蝋梅・梅

植えられてほぼ10年、「馬見丘陵公園」の若い河津桜、今年も満開!3月18日、女房殿の運転する車の助手席に乗って、リュウちゃんの家から車で10分の所にある「馬見丘陵公園」にお出掛けしました。この日のお出掛けの目的は、公園の「南エリア」にある「河津桜の並木」を見に行くことです。「馬見丘陵公園」の河津桜、「見頃」なのかな?昨年は、3月7日に、ここの満開の河津桜を見ることが出来たのですが、今年は冬の寒波の為か、関西では梅も河津桜も例年より大幅に遅れているようなので、昨年より11日遅い3月18日にお出掛けしたという次第です。午前9時30分、家を出発、10時ちょっと前、公園の「南エリア」の無料駐車場に到着、おお、駐車場の周りの河津桜、完全に「見頃」だ!公園の河津桜の「メインストリート」に入ります。「メインストリート」といいましても、全長100m弱の河津桜の並木道です。メインストリートの河津桜、植樹から10年、かなり充実して来た!<「巣山古墳」と河津桜>河津桜のストリートの横手には、全長204mの巨大前方後円墳である「巣山古墳」があります。以下、「巣山古墳と河津桜」のコラボ写真を何枚か貼り付けます、巨大古墳と河津桜のコラボ、馬見丘陵公園ならではの絶景なのだ!<寒緋桜>「川津桜ストリート」の上部に、小さな池があり、この小池の周りに10本ほどの「寒緋桜」が植えられています。池に遊ぶ水鳥、カルガモなのかな?まだ「開花始まる」の状態、「寒緋桜」は「河津桜」より開花が遅いのだ。「南エリア」の小高い丘に上ります。丘の上の林には、何本か、黄色い「サンシュユ(山茱萸)」の花を見ることが出来ました。「春に咲く黄色い花」といえば、何といいましても「蝋梅」です。「馬見丘陵公園」は奈良で一番の「蝋梅の名所」なのです。実は、「河津桜」を見に行ったほぼ一か月前の2月15日に、蝋梅(素心蝋梅)を見に行って、何枚か写真を撮ったのですが、ブログにアップする機会がありませんでしたので、本ブログにアップします。「馬見丘陵公園」の素心蝋梅、初春の風物詩なのだ!さて、再び時計を3月18日に巻き戻します。駐車場の近くにある橋を渡り、「中央エリア」にある小梅林に向かいます。前方に見える梅林、「見頃」のようだ。「馬見丘陵公園」の梅林には、約10種150本の梅が植えてあります。大阪城梅林のように、品種名が表示されていませんので、この日撮った梅の写真をランダムに貼り付けます。<「大和ハープ」の井藤和美さん>梅林の休憩所で、普通のハープよりひとまわり小さいハープを奏でている女性に出逢いました。この時、リュウちゃんは彼女にお話出来なかったのですが、家に帰ってネットで調べましたところ、この女性の名前は井藤和美さん、奏でている小型のハープは、馬見丘陵公園の中央エリアと同じ河合町にある「しのぶ工房」で制作されたオリジナル楽器、「大和ハープ」、井藤さんは、「大和ハープ奏者」のようだ。以下のYou-Tubeは、2017年にNHK奈良局が制作した大和ハープに関する奈良ローカルで放送された動画です。この動画の中で制作者の伊藤忍さん、演奏者の井藤和美さんが想いを語っていますので、興味のある方はクリックしてご覧下さいね。<NHK奈良局 まほろばドキドキ伝えたい河合町編20170510 大和ハープ>井藤さんが大和ハープを演奏した動画を一つ貼り付けます。「大和ハープ」ちょっと吟遊詩人が奏でる楽器のよう、素朴だけど魅力的だ!<大和ハープ演奏 : 芍薬の花 ~故郷に想いをはせて~>正午過ぎ、「馬見丘陵公園」を後にして、近くにある高級(?)回転寿司店「にぎり長次郎」で昼食、プファ~、ビールが旨い!寿司も旨い!井藤さんが奏でた唱歌「ふるさと」の音色が心地良く耳に残っている。また「馬見丘陵公園」で井藤さんの「大和ハープ」を聴いてみたい!

2025年03月28日

コメント(14)

-

「大阪城梅林」2025

今年初めての梅林散策、「大阪城梅林」、やっと「見頃」になった。3月13日、今年初めての梅林散策に出掛けました。今年は、特に関西では冬の寒さのためか、梅の開花が例年より20日くらい遅れていました。例年なら2月中旬に「開花宣言」をする「大阪城梅林」も、今年の開花宣言は、「3月初旬」になってしまったのです。開花宣言から約10日経った。そろそろ「見頃」の筈だ?ということで、3月13日に「大阪城梅林」に出掛けて見たのです。奈良のリュウちゃんの家から大阪城梅林まではJRで約1時間で行けます。朝8時30分、家を出発、9時30分、梅林の最寄り駅、「JR大阪城公園前」に到着。大阪城の外堀付近には、菜の花と木瓜の花が咲いていた。外堀には、水鳥も泳いでいた!二の丸の北にある「青屋門」から入城します。「青屋門」の近くから見上げた天守閣、やはり凄い威容だ!北口(出口?)から梅林に入ります。おお、北口から遠目に見える梅林、ほぼ満開だ!梅林の様子です。天守閣を見上げる大阪城梅林、水仙も満開なのだ!<大阪城梅林について>「大阪城梅林」は、昭和49年、大阪府立北野高校の卒業生が開校100周年の記念事業として、22品種、880本の梅に木を大阪市に寄贈したことで、開園しました。開園51周年を迎える現在、梅林には105品種、1245本の梅が植えられているのだそうです。以下のサイトには、「大阪城梅林」に植えられている全品種が写真付きで紹介されていますので、興味のある方はクリックしてご覧くださいね。<特別史跡「大阪城公園」―梅林―>それでは、ここから、この日撮ることが出来た梅の品種を順に紹介して見ます。<南高梅>梅林の入口にある白梅、和歌山県みなべ町で算出された品種で、果実(梅の実)は、最高級品種と云われています。<一重緑萼><一重野梅><武蔵野>日本の梅の中で、一番大きな花を付ける品種。<八重唐梅><八重緑萼><豊後(ぶんご)><鹿児島紅><古城><白加賀>金沢の加賀潘邸に植えられていた白梅、果実としては前出の「南高梅」に次ぐ生産量があるようだ。<八重揚羽><うなじ小町><中国梅><江南><道知辺(みちしるべ)>大阪城梅林の2025年の梅。花形の整ったピンクの梅です。暗い夜道でも、「道しるべ」の役割が果たせるほどに香りが強く、また、わずかな月明りでも目印になる花であることから命名された。ここの「道知辺」、まだ「咲き始め」だ。<紅千鳥><月の桂><玉拳(ぎょっけん)><初雁>まだ「蕾」、<黒雲>黒紅色の八重の中輪です。<東錦><夫婦梅枝垂><思いのまま>一本の梅の木で、紅白2色の花を付ける品種です。<鶯宿><楊貴妃>豊後系のピンクの大輪の梅の花です。園内の説明文の立札には、「枝にあふれるように大輪の花をつける。天に向かって伸びる枝が楊貴妃の立ち姿のよう。名前のとうり艶やかな八重の紅梅」と書かれています。この梅、上手く撮ることが出来ませんでしたので、以下にネットからお借りした「鮮やかな立ち姿の楊貴妃」の写真を貼り付けます。「楊貴妃」の美をカメラに捉えることは、「至難の技」なのだ。(ネットからお借り」した「楊貴妃」)フ~、やっと25種類の梅の花を紹介することが出来ました。「大阪城梅林」を退出したのが正午少し前、JR環状線「京橋駅」まで行き、駅前の商店街にある鮮魚店「大起水産」で昼食、プファ~、ビールが旨い!海鮮丼のネタもとびっきり新鮮だ!ここは「大阪城梅林」の至近距離、梅の香りが漂ってくるように思われる。午後1時過ぎに「大起水産」を後にして、次の目的地である「道明寺天満宮」の梅園に向かいました。「道明寺天満宮」は、大阪府藤井寺市にある菅原道真を祀る神社で、梅園には80種800本の梅が植えられているのです。梅園の入口のところで、「盆梅展」が開催されていました。規模としては、「長浜盆梅展」などには遠く及ばないが、丹精された小品の「盆梅」は心に残る。「思いのまま」の小盆梅、見事に紅白に咲き分けている!「梅林」に入ります。この梅林は、品種名が全く表示されていませんので、以下、何枚か写真を貼り付けるのみと致します。品種名が表記されていないと、手も足も出ない(情けなや~)梅園の奥手の巨大クスノキ、幹周5,8m、樹高23m、圧巻の巨樹だ!

2025年03月21日

コメント(11)

-

「第74回長浜盆梅展」2025

日本一の歴史と規模を誇る「長浜盆梅展」、昨年に続き、2年連続見参。2月27日の「菅原天満宮盆梅展」、「郡山城盆梅展」に続き、2日後の3月1日に「第74回長浜盆梅展」に足を運んでみました。「菅原天満宮盆梅展」、「郡山城盆梅展」は、リュウちゃんの家に近い奈良県のイベントだが、「長浜盆梅展」は滋賀県の長浜市での開催、開催地は少し遠方なのだ。この日は午前7時30分に家を出発、昨年と違って、JR京都駅から大津、彦根、米原経由で長浜に向かいました。JR長浜駅到着が午前11時40分、長浜市のシンボル、「伊吹山」がお出迎え。伊吹山の反対方向の琵琶湖側には、「長浜城」が見えます。<長浜城について>「長浜城」は、天正元年(1573年)、豊臣秀吉によって築城されました。しかし、天正13年(1586年)に起きた「天正地震」により全壊してしまい、以後、修復されることはありませんでした。現在見られる天守は、昭和58年に犬山城や京都の伏見城を模して造られた鉄筋コンクリート製の「復興天守」で、現在は「長浜城歴史博物館」として使用されています。尚、「長浜城」の周囲は「豊公園(ほうこうえん)」という総合公園として整備されていて、この公園の名称は、長浜城を築城した豊臣秀吉の「豊」の字を取って名付けられたようです。ここは「全国桜名所100選」に選定されています。(桜満開の長浜市「豊公園」、この写真はネットからお借りしました)今回は昼食の前に盆梅展を観に行くことにしました。盆梅展の会場の「慶雲館」は、長浜駅から徒歩3分です。正午少し前に会場に入りました。会場の「慶雲館」の前庭の盆梅、昨年と比べても、開花が少ない。今年の冬の寒さのせいで、開花が昨年よりも一か月近く遅れているようだ。会場に入ります。会場内の盆梅、ざっと見渡したところ、全体的には「3分咲き」くらいのようだ。盆梅の開花も、昨年より一か月近く遅れている?以下、この日撮った「盆梅」を紹介致します。尚、「長浜盆梅展」には、トータル300鉢の盆梅が出品されますが、開花時期に応じて入れ替えが行われるので、一日で展示される盆梅は90鉢なのです。尚、紹介した盆梅の一部には、下記のサイトから拾った「梅の品種」、「色・花の種類」、「樹齢」を書きました。以下のサイトには、お借りしたデータの他にも「盆梅」に関する興味深い記述がいっぱい書かれていますので、興味のある方はクリックしてご覧下さいね。<第74回長浜盆梅展><阿分保乃(あけぼの)>(品種名):白加賀、(色・花の種類):一重白梅 (樹齢):約100年、<百千鳥(ももちどり)>一本の木に2色の花を付ける盆梅、品種は「思いのまま」なのかな?<凝馨(ぎょうか)><白鷺(しらさぎ)><華婉(かえん)>(品種名):一重野梅、(色・花の種類)一重白梅、(樹齢):伝80年、<清麗(せいれい)>(品種名):豊後性藤牡丹枝垂れ、(色・花の種類):八重咲薄紅枝垂れ、(樹齢):40年、<雛紗(ひなさ)>(品種名):実梅、(色・花の種類)一重薄紅、(樹齢)伝150年、<壺中梅(こちゅうばい)><不老>(品種名):杏性緋の袴(あんずしょうひのはかま)、 (色・花の種類):八重紅梅、 (樹齢)伝400年、「長浜盆梅展」に出品される盆梅の中で、最も樹齢の高い盆梅です。推定樹齢400年!にも拘わらず、見事な花を咲かせている!(ネットからお借りした満開の「不老」)<蓬莱>(品種名):実梅、(色・花の種類)一重白梅、(樹齢)伝150年、<弦月><高山(たかやま)>(品種名):杏性千歳菊、(色・花の種類):八重紅梅(樹齢)・伝400年、前述の「不老」と並ぶ最高樹齢の盆梅です。梅の品種、同じなのかな?(ネットからお借りした満開の高山)<芙蓉峰(ふようほう)>(品種名):杏性千歳菊、(色・花の種類)八重紅梅、(樹齢)伝350年、重さ約800キログラム、一番重い盆梅です。重さは一番、貫禄も一番の盆梅だ!(ネットからお借りした芙蓉峰)<初音(はつね)><千代の梅><春灯(しゅんとう)>(品種名)・道知辺、(色・花の種類):一重咲きピンク、(樹齢):約50年、<花簾(はなすだれ)>珍しい「枝垂れ盆梅」です。<夢響(ゆめひびき)>形のいい盆梅だ。(品種名):白加賀、(色・花の種類)一重白梅、(樹齢)伝100年、<トリビア:全国の著名な盆梅展>今年、リュウちゃんは地元奈良県の「菅原天満宮盆梅展」、「郡山城盆梅展」、それと今回の滋賀県の「長浜盆梅展」と、3か所の「盆梅展巡り」をしました。近畿地方だけで著名な盆梅展が3か所もある。では全国には、どれ位、著名な盆梅展があるのだろうか?という疑問を持ちまして、ネットの検索サイトに「日本全国の著名な盆梅展一覧」と入力して検索しましたところ、、、アチャ~、ヒットしたのは、リュウちゃんが今年巡った、3つの盆梅展ばかりなのだ!大きな盆梅展は全国で、この3つだけなのか???更に深く検索しました所、以下のような盆梅展がヒットしました。★「玉名盆梅展」(熊本県玉名市)★「大府(おおぶ)盆梅展」(愛知県大府市):長浜市の盆梅の出張展示、★「たにぐみ盆梅展」(岐阜県揖斐川町)★「東浦町盆梅展」(愛知県東浦町)★「得月楼盆梅展」(高知市の老舗料亭「得月楼」):食事客のみに公開、アチャ~、検索サイトを20層検索しても、ヒットしたのは、たったの7カ所だけ、しかも、全てが愛知県以西、東日本には著名な盆梅展は皆無だ???最後に、この日一番華やかだった名称不明のピンクの盆梅の写真を貼り付けます。盆梅が全て満開になれば、物凄く華やかな盆梅展になりそうだ。午後1時過ぎ、盆梅展の会場を後にして、長浜の街に行きました。どこで昼食を摂ろうか?街中に「長浜浪漫ビール」というビア・レストランを発見!早速、入場。このビア・レストランでは、店に併設する醸造所で、クラフトビールを作っていて、出来立てのビールが食卓に運ばれるのです。ビア・レストランなので、和食が無い為、リュウちゃんは「近江牛のカレーライス」を注文し、遅い昼食、プファ~、濃厚なクラフトビールが旨い!柔らかい近江牛のカレーライスもビールにピッタリ合っている!長浜はロマンの街なのだ。今度、長浜に行く時には、またこの店でロマンを味わいたい!

2025年03月14日

コメント(13)

-

奈良の2つの「盆梅展」2025

「大和の春」を彩る盆梅展、「郡山城盆梅展」を代表する巨大盆梅「大納言」(豊臣秀長)来年(2026年)のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟」の放映を前に、荘厳に開花を待つ。(「郡山城盆梅展」の「大納言」)2月27日、リュウちゃん一人で奈良の2大盆梅展を見に行って来ました。「2大盆梅展」とは、一つは奈良市の菅原天満宮で開催される「菅原天満宮盆梅展」、もう一つは大和郡山市の「郡山城跡」で開催される「郡山城盆梅展」のことです。「2大盆梅展」共にリュウちゃんの家から至近距離だ。楽勝で一日で回ることが出来る。午前9時、法隆寺の家を出発、バスと近鉄電車を乗り継いで、午前10時ジャスト、「菅原天満宮」の最寄り駅「近鉄西大寺駅」に到着。「菅原天満宮」の野外の紅梅、ほぼ満開だ!「盆梅展」の会場に入ります。ここの「盆梅」は、ざっと見たところ、まだ「3分咲き」くらいだ。<菅原天満宮について>奈良市菅原東一丁目に在る「菅原天満宮」は、学問の神様「菅原道真」を祀る日本最古の天満宮です。創建の年代は不詳ですが、菅原道真の生誕の地の近くに創建されたという伝承があります。「菅原天満宮」のHPの記述によれば、「菅原家発祥及び生誕の地である当菅原天満宮と、終焉の地である太宰府天満宮及び京都の北野天満宮は最も重要な神社とされています」とのことです。(※)菅原道真の生誕地につきましては、奈良の菅原天満宮の近くの他に、京都市下京区の「吉祥院天満宮」、京都市下京区の「菅大臣神社」、また松江市にある「菅原天満宮」など、諸説あるのですが、いまだに定説は無いようです。さて、菅原天満宮の盆梅の写真を、野外に展示されている鉢からアップします。<鹿児島紅梅><冬至梅>野外には50鉢ほどの盆梅が展示されていたのですが、まだ「つぼみ」の鉢が大半で、開花していても品種名が表示されていない鉢が多かったせいで、アップ出来たのは上掲の2鉢のみに留まったのです(ちょっと残念!)室内に入ります。ここの盆梅は、一部を除いて、殆んど品種名で表示されています。それでは室内で撮った盆梅を紹介します。<千鳥紅梅><月影白梅><冬至梅(白梅)><雲龍梅><法華寺町・若原万紗子>この盆梅は作者の名前が付けられています。<吉野野梅薄紅><菅原の早乙女>この盆梅も、品種名のようです。<紅白咲き分け(月影)>紅白咲き分けの梅といいますと、「思いのまま」を思い浮べますが、「月影」にも咲き分けの花があったのだ!<乙女><野梅><道しるべ><思いのまま>一本の木に、紅白2色の花を付ける面白い品種なのですが、残念ながら、この盆梅は白花のみだったのです。<みゆき><雪月花><月影白梅>午前11時頃、「菅原天満宮」を後にして、次の「郡山城盆梅展」に向かいました。「菅原天満宮」の最寄り駅、近鉄西大寺駅から「郡山城盆梅展」の最寄り駅、近鉄大和郡山駅までは急行で10分くらいで着くのです。12時少し前、近鉄大和郡山駅下車、駅前の和食店に入り、昼食、プファ~、ビールが旨い!今年は冬の寒さのせいで、盆梅の甲斐かも例年より大幅に遅れている。「菅原天満宮」の盆梅は3分咲きくらいだったが、「郡山城」の盆梅はどうなのだろうか?午後1時少し前に和食店を出て、郡山城跡に向かいました。近鉄大和郡山駅から郡山城跡までは徒歩10分、楽勝の距離なのだ!郡山城跡に入りました。盆梅展は下の写真の「追手門(梅林門)」の上にある「追手門櫓」で行われています。「追手門」の両脇の巨大盆梅は、まだ「蕾固し」、会場内の盆梅、咲いているかな?会場の周辺の野外にある数十本の枝垂れ梅、まだ一輪も開花していない!入場口に、盆梅の開花状況が「咲き始め」と掲示されていました。アチャ~、盆梅展は3月9日で終了するというのに、まだ「咲き始め」とは!何という遅い開花なのだ!でも、メゲずに入場しよう。以下、「まだ蕾」の盆梅を含め、この日撮った盆梅を出来るだけ紹介することにします。ここの盆梅は、菅原天満宮の盆梅と違って、品種名ではなく、盆梅の形状に相応しい名称がつけられているのです。特に大きな盆梅には、郡山城に因んだ大名や武将の名が付けられています。<春の淡雪><飛天><忍><忠明>「忠明」とは、江戸時代初期の武将で、元和5年(1618年)に郡山藩に加増移封された松平忠明(ただあきら)のことだと思われます。<紅衣><悠妃>樹齢120年、「郡山盆梅展」を代表する盆梅の一つです。<信鴻>「信鴻」とは、大和国郡山藩の第2代藩主。郡山藩柳沢家3代。初代藩主柳沢吉里の4男の柳沢信鴻(のぶとき)のことです。<花笠><舞姫>(つぼみ)<冠山><紅胡蝶>(つぼみ)<白雪>(つぼみ)<直友>(つぼみ)「直友」とは、戦国時代の武将で、慶長10年(1601年)に郡山城番となった山口直友のようです。<都踊>(つぼみ)<信玄>(つぼみ)「信玄」とは、戦国時代の甲斐の国(現在の山梨県)の守護大名で、「風林火山」の旗印の下に戦った「武田信玄」のことだと思われます。<春兆><紅姫><秀長>「秀長」とは、豊臣秀吉の異父弟で、天正13年(1585年)、郡山城の城主になった「豊臣秀長(ひでなが)」のことです。<大納言>「郡山城盆梅展」に出品される最大の盆梅です。「大納言」という名称は、前出の「豊臣秀長」のことです。秀長は、天正13年(1585年)、従二位大納言(現在の国務大臣に相当する官位)に任ぜられ、「大和大納言」と称されました。(豊臣秀長、作者不明、大和郡山市「春岳院」所蔵)来年(2026年)のNHK大河ドラマ、「豊臣兄弟」では、主人公は秀吉ではなく、弟の「秀長」になるようです。秀長を演じるのは、今、人気上昇中の仲野大賀、来年には、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟」で、大和郡山市と共に、盆梅「大納言」、「秀長」にスポットが当たる筈だ。小1時間程、盆梅を鑑賞して、境内にある柳沢神社に向かいました。おお!柳沢神社の前にあるピンクの梅、満開だ!野外の満開の梅、今年初めて観た!

2025年03月06日

コメント(10)

-

「真冬のトロピカル2025」~京都府立植物園観覧温室の花々

真冬の観覧温室、ここは正に百花繚乱だ!1月18日、久しぶりに京都府立植物園に行ってみました。目的は、植物園の中にある「観覧温室」で、トロピカルな花々に出遭うことです。花の少ない1月の花紀行は、温室に行くのがベストチョイスだ!午前9時30分、家を出発、午前11時ジャスト、京都駅到着、京都駅駅ビルの中にある大衆割烹「がんこ」に入り、早い昼食、プファ~、ビールが旨い!真冬の観覧温室、どんな花々に出遭うことが出来るのか、楽しみだ!午前12時前、「がんこ」を後にして、地下鉄に乗り、12時過ぎに地下鉄「北山駅」に到着、京都植物園は、駅から徒歩3分なのだ。「京都府立植物園」に入場します。真冬の京都府立植物園、人出もまばらだ。「観覧温室」に入る前に、野外に咲いている花をチェック、先ずは「スノードロップ(待雪草)」です。真冬の野外に咲く貴重な花なのだ!「スノードロップ」の咲いているのは、「針葉樹林エリア」です。このエリアには「椿園」もあるのですが、この時期、椿の花は残念ながら一輪も咲いていませんでした。「針葉樹林エリア」の隣に、「梅園」があります。残念ながら梅の花は一輪も開花していませんでしたが、一本の「蝋梅」が「見頃」を迎えていました。蝋梅はこの時期のメインの花だ!本日のお目当て、「観覧温室」の前に来ました。以下に、京都府のホームページに開催されている「観覧温室の概要」の説明文をそのまま貼り付けます。外観は池に浮かんだ金閣寺のイメージと、北山連峰のシルエットを取り入れた京都らしい優雅なデザインです。延床面積約4,694平方メートル、高さの最高14.8メートルの内部は、8つの部屋で構成され、回遊式で段差のない延長460メートルに及ぶ順路に従って進むと、次々と景観が変わり、一巡すると熱帯の様々な植生が観賞できます。展示植栽植物は約4,500種類に及び、国内初展示、初開花の植物も多く、名実ともに日本最大級の温室で、一年を通して熱帯植物が観察できます。また、室内では球根ベゴニア展、フクシア展、食虫植物展、洋ラン展などの展示会を随時開催し、保有植物の公開に努めています。入場します。この日の外の気温は7℃前後。温室内の気温は27℃前後、外との気温差は20℃前後、温室は正に「真冬のトロピカル」なのだ!以下、順路に沿って、この日撮った花を紹介して見ます。聞き慣れない花が大半で、花音痴のリュウちゃんにとりましてもチンプンカンプンな名称の花ばかりなのですが、出来るだけ正確に花の名前を書いてみたいと苦労したのです。<ジャングル室><リュエリア・マクランサ>:原産地:ブラジル<クレオレンドルム・スプレンデンス>:原産地:中央アフリカ<アルピニア・プルプラタ(レッド・ジンジャー)>:原産地:太平洋諸島、<ムクナ・ぺネッティ>:原産地・ニューギニア<熱帯スイレン><ヘリコニア・プシタコルム(ヒメゴクラクチョウカ)>:原産地:中南米、<トックリヤシ>:原産地:モーリシャス、<フィロデンドロン・ゴエルディ>:原産地:ブラジル、<アマゾンユリ>:原産地:コロンビア。アンデス山地。<ウナズキヒメフヨウ>:原産地:メキシコ、コロンビア、<センナリバナナ>:原産地:ジャワ島、マレー半島、<イクソラ(サンタンカ)>:原産地:中国南部、マレーシア、<熱帯有用作物室><クダモノトケイソウ(パッションフルーツ)>:原産地:ブラジル、パラグァイ、最近、「パッションフルーツ(passion fruit)」の名前をよく聞くようになりました。この名称の英語「passion」は、「キリストの受難」を意味します。この名称の由来は、この果実の花の中心部がキリスト受難の象徴である「十字架」に見えるところから命名されたようです。(トケイソウの花)<オスモキシロン>:原産地:フィリピン<ヒョウモンウツボ>:原産地:ボルネオ島、<ヘリアンフォラ・ヌタンス>:原産地:ギアナ高地、<プラティケリウム・ワンダエ><ツバキカズラ>:原産地:チリ南部、<トックリアブラギリ>:原産地:中央アメリカ、<砂漠サバンナ室><アフリカバオバブ>:原産地:マダガスカル、<キソウテンガイ(奇想天外)>:原産地:アフリカ・ナビブ砂漠、<「奇想天外」について>アフリカの砂漠地帯に自生すつ希少植物です。正式名称は「ウェルウィッチア(Welwitschia)」、発見者のフリードリヒ・ヴェルヴィッチュに因んで命名されたようです。「ラフレシア」、「オオオニバス」と共に、「世界三大珍植物」の一つに数えられています。和名の「奇想天外」は、原産地から日本で初めて種子を輸入した園芸商、石田兼六という人物によって、1936年に命名されました。非常に寿命の長い植物で、寿命は1000年もあるようです。(「奇想天外」の花)<ラン・アナナス(パイナップル)室>本日の簡単温室で、リュウちゃんが最も期待した「ラン(蘭)の花」のコーナーです。「ランの花」、期待通り、華麗に開花している!<ラン(蘭)の豆知識>○「ラン」は単子葉植物である。○「ラン」は単子葉植物の中では一番種類が多く、世界では、約15000種類、日本では230種類ほどもある。また、園芸品種の育出も盛んに行われていて、それらを含めた総種類は10万種と云われている。10万種類もあるランの花、優にバラの種類に匹敵する!○ランは樹木の樹皮や岩の上などに根を張り着生している「着生種」と、林の中や草原などの地面に生育する「地生種」に分けられる。○「地生種」のランは世界のほぼ全域に見られる。「着生種」のランは道を中心に南緯と北緯それぞれ30~40度が限界になっている。○観賞用の花として絶大な人気のある「胡蝶蘭」は、着生種のランで、自然界では東南アジアに分布している。「着生種」のランの殆どが、「南方の花」で、自然界では気温が18℃を超えないと開花しないようだ。以下、この日撮った「ランの花」を紹介します。<バンダ(翡翠蘭)>:原産地:東南アジア、<バラモンガイア・ウェベルバウエリ(別名:アンデスの秘宝)>:原産地:中央アンデス、<フラグミペデウム・コバチ―>:原産地:ペルー、<シンビジウム>:原産地:アジア、オセアニア、<オンキデサぺ・ヨンジュン>:園芸品種、<オンシジウム・シクマルガリータ>:園芸品種、<リンコレリオカトレア・チャ―ミダス>:園芸品種、<リンコレリオカトレア・マジックドウ・ナポレオン>:園芸品種<クリヴィアノビリス>:原産地:南アフリカ、<デンドロビウム(交配種)>:園芸品種、<レリア・アウツムナリス>:原産地:メキシコ、<レリア・アンケプス>:原産地:メキシコ、ホンジュラス、約2時間、「観覧温室」を徘徊して、入場口に戻ってきました。入場口には、世界三大珍植物の一つ、「ラフレシア」の実物標本とレプリカが展示されています。根も茎の葉も無いラフレシア、京都植物園は、この花の標本が見られる、日本では数少ない場所なのだ。(実物標本)(レプリカ)

2025年02月14日

コメント(25)

-

2025年新春、孫姫2人、奈良に来たる。

1月2日、年下の孫姫2人、ママと一緒に新幹線で奈良に来襲。(新幹線京都駅に降りた孫姫ちゃん)1月2日、千葉に住んでいる孫姫4姉妹の内、小学校4年生の孫姫3号と小学校2年生の孫姫4号が、ママ(リュウちゃんの娘)と一緒に、初めて新幹線を使って奈良を訪れました。高校3年生の孫姫1号と中学3年生の孫姫2号は、受験勉強のため、千葉でお留守番をしていたのです。いつもなら、パパとママで交代に運転する車で来るのですが、今回はパパも千葉に居残り、なので、初めて新幹線を使っての奈良行きとなったのです。京都駅着が午後3時30分なので、ホームまで出迎えに行くことにして、出迎えの前に京都の「北野天満宮」にお参りし、上の受験生の孫姫2人のために合格祈願の絵馬奉納と、御守りを貰ってくることにしました。午後1時過ぎ「北野天満宮」に到着、やはり凄い賑わいだ!さて、合格祈願の絵馬を奉納します。奉納の文字を書くのは女房殿の役目、リュウちゃんは習字が大の苦手、金釘流の文字では天神さんに願いが通じない筈だ(苦笑)絵馬奉納と合わせ、下の写真の「合格祈願御守り」を購入。学問の神様、菅原道真を祀る「天満宮」でも一番格式の高い「北野天満宮」の御守り、御利益も最高の筈だ!(御守り)午後3時30分、新幹線京都駅の到着ホームで、孫姫ご一行をお出迎え、初めての新幹線移動で、孫姫ちゃんは少し疲れてしまったようです。奈良のリュウちゃんの家に着いてから、恒例の「お年玉」贈呈、これまで、小学校4年生の窓姫3号と小学校2年生の孫姫4号のお年玉の金額は同じだったのですが、孫姫3号の「強い要望」があり、少し金額の差をつけたのです。翌日の1月3日、事前のリュウちゃんの予定では、(1) 奈良公園に行って「鹿」と遊ぶ。(2) 「海遊館」に行って「ジンベエザメ」と遊ぶ。の、どちらかの「お出掛け」を企画していたのですが、両案共、孫姫ちゃんたちにあっさり否決され、結局、リュウちゃんの家で過ごすことになりました。この日、孫姫3号は、「ピアノが弾きたい」とリクエスト、ママの指導で、モーツアルトの「キラキラ星変奏曲」を練習したのです。孫姫3号ちゃん、ママとおなじように、音楽の道に進むのかな?この日の夜、リュウちゃんの家から徒歩5分の所にある大衆割烹店「和食さと」で、「和牛しゃぶしゃぶ食べ放題」の晩餐会を開催、プファ~、ビールが旨い!美味しい和牛しゃぶしゃぶのツマミで、中ジョッキ6杯も飲んでしまった。ちょっとお疲れ気味だった孫姫ちゃん達、美味しい和牛をお腹いっぱい食べて、少し元気を取り戻したようだ。さて、孫姫ちゃん一家は、4月の新学期が始まる直前に、6年ぶりに群馬県に戻ってきます。パパは引き続き千葉県勤務、大学受験中の孫姫1号は、合格した大学によって何処に住むかが決まりますので、4月以降の住まいは未定、高校受験中の孫姫2号は、群馬県の高校を受験しますので、群馬県に移住(既に群馬県の私立高校に合格しています)なので、孫姫一家の6人の内、ママと、3人の孫姫は群馬県に引っ越し、パパはまた「単身赴任」となりそうです(孫姫1号が千葉県の大学に合格すれば、引き続きパパと同居することになります)以下、孫姫たちが群馬県に住んでいた頃の写真を、リュウちゃんの過去ブログから拾って何枚か貼り付けます。リュウちゃん夫妻、また群馬県に行けることになった。老後の楽しみが一つ増えた。<追悼>昨年11月、愛猫だった白黒ブチ猫の「チビ」が亡くなりました。享年18歳2か月、孫姫1号よりも1か月年長の猫ちゃんでした。人間に例えれば90歳を過ぎた「お婆ちゃん」、死因は明らかに「老衰」だったのです。以下、過去ブログに残っている「チビ」の写真を何枚か貼り付け、追悼させて頂きます。チビちゃん、長い間、リュウちゃん夫妻や孫姫ちゃんを慰めてくれ、感謝!です。天国で安らかに眠って下さいね。

2025年01月31日

コメント(17)

-

2025年新春の石光寺の寒牡丹と當麻寺の冬牡丹

石光寺(せっこうじ)の寒牡丹と當麻寺(たいまでら)の冬牡丹、2025年の花遍路は、ここからスタートなのだ。(石光寺の寒牡丹)(當麻寺の冬牡丹)ちょっと遅くなってしまいましたが、新年おめでとうございます。昨年に続き、今年も元旦にリュウちゃん一人で公共交通を使って、全国的にも珍しい「寒牡丹」の名所、「石光寺」にお出掛けしました。リュウちゃんの家から「石光寺」までの道程は以下です。JR法隆寺~(5分)~JR王寺~(乗り換え)~近鉄新王寺~(15分)~近鉄新田原本~(乗り換え)近鉄田原本~(10分)~近鉄橿原神宮前(乗り換え)~(20分)~近鉄當麻寺~(徒歩20分)~石光寺、電車に乗っている正味時間は50分、しかし、ローカル線3回の乗り換え、結局、JR法隆寺駅から近鉄當麻寺駅までは、約2時間も掛かってしまう!朝9時に家を出発、11時過ぎに近鉄「當麻寺駅」に到着、「當麻寺駅」から「石光寺」までは1,3キロの道のりです。先ずは「石光寺」の近くの民家の庭の「蝋梅」です。昨年の元旦には満開だったのに、今年はまだ「咲き始め」、蝋梅も開花が遅れている?途上から見た「二上山(にじょうざん)」です。上掲の写真のように、「二上山」は右側の「雄岳」(517m)と、左側の「雌岳」(474m)の2峰から成る「双耳峰」です。古代史の舞台にも頻繁に登場する歴史的名峰で、「雄岳」の頂上付近には、持統天皇によって暗殺されたといわれる悲劇の皇子・「大津皇子(おおつのみこ)」の墓があります。(伝大津皇子座像)また、二上山の南側には、日本最古の官道である「竹内(たけのうち)街道」が大阪の堺から葛城市の長尾神社まで続いているのです。「竹内街道」は、司馬遼太郎の紀行文集「街道をゆく」でも大きく取り上げられ、NHKでも映像化されました。<NHK「街道をゆく」:竹内街道・葛城みち>(「竹内街道」ウォーキングマップ)午前11時過ぎ、「石光寺」の門前に到着、お目当ての「寒牡丹」、開花しているかな?入場します。入場口で、入場券発券担当のお姉さん曰く、「昨年は、夏の猛暑が長く続いたせいで、開花が大幅に遅れています。本日(元旦)咲いている寒牡丹は、数輪だけなのです」アチャ~、蝋梅も、お目当ての「寒牡丹」も、まだ「咲き始め」のようだ。でも、メゲずに入場しよう。先ずは「染めの井」にある「中将姫」の像に挨拶、伝説によれば、「中将姫」は「當麻曼荼羅」を織る際に、この井戸で蓮糸を染めたとされています。境内を見渡します。アチャ~咲いている「寒牡丹」には、「藁ぼっち」が被せてある筈なのに、「藁ぼっち」が見当たらない。「寒牡丹」は何処に咲いているのだろう?それでも、やっと幾つかの藁ぼっちを見つけ、寒牡丹の写真を撮ることが出来ました。以下、その写真を貼り付けます。<雲雀山(ひばりやま)><初日><豊晴紅><秋冬紅><寒紫光><品種名不明>フ~、やっと6種類の寒牡丹の開花を確認することが出来ました。石光寺の境内には、40種類200株の寒牡丹があるのですが、開花時期が11月~2月と幅がありますので、40種全部の写真を撮るためには、時期をずらして4~5回通う必要がありますが、以下に昨年の元旦に撮った4種類を追加再掲載します。<緋の御旗><大正紅><東雲(しののめ)の月><時雨雲>昨年と今年に撮った「寒牡丹」は僅か9種類、40種類全部を撮り終えることは前途遼遠なのだ!寒牡丹の栽培は、石光寺以外では全国でも殆ど試みられていないようです。それだけ栽培が難しいようですね。以下に石光寺の寒牡丹の栽培に関するネット記事を貼り付けます。「寒牡丹」と一般的な「冬牡丹」の違い、「寒牡丹」栽培の詳細について、興味のある方は以下のサイトをクリックしてお読み下さいね。<ホンモノの寒牡丹~石光寺>正午過ぎに石光寺を退出し、「冬牡丹」の咲いている「當麻寺」に向かいました。「石光寺」から「當麻寺」までは徒歩10分です。「當麻寺」の「奥の院・浄土庭園」に入ります。「浄土庭園」には、お目当ての「冬牡丹」の他に、「寒桜」、「山茶花」などが咲いていました。さて、お目当ての「冬牡丹」です。この日の浄土庭園には、20ばかりの冬牡丹を囲った藁ぼっちを観ることが出来ました。いずれも品種名は不明なので、良く撮れた写真を何枚か貼り付けます。やはり見た目には、「寒牡丹」より「冬牡丹」のほうが華麗なのだ。もう1時を過ぎた。お腹が空いた!で、昨年と同じように、當麻寺の仁王門の前にある「釜めし店」で昼食を摂ろうと思ったのですが、アチャ~、本日は「釜めし店」は休業、営業は明日(1月2日)からなのだ!昨年は元旦から営業していたのに、、、何故、今年は休業なのだ???結局、當麻寺参道添いの店は全店休業でした。仕方がない、帰路、橿原神宮に初詣に行くが、その途上に食べ物屋は一軒位は営業しているだろう。で、再び近鉄電車に乗って、橿原神宮の最寄り駅の「畝傍御陵前」で途中下車、駅前の行きつけの中華料理店「餃子の王将」に行って見ました。アチャ~、「餃子の王将」も営業は2日からなのだ!仕方がない、腹ペコで初詣に行こう。近鉄「畝傍御陵前」駅から徒歩10分で橿原神宮の鳥居に着きます。参拝客で溢れる橿原神宮、静寂の當麻寺とは正反対の喧噪の橿原神宮なのだ。参道には露店の食べ物屋がズラリと並んでいましたが、リュウちゃんは食べ物を買う気がしません。露店にはビールは売っていない。プファ~、ビールが旨い!とやらないと、食べる気がしないのだ。かくて、空腹のまま、橿原神宮を初参拝、結局、賽銭を供えることもなく、おみくじも引かず、破魔矢を求めるもなく、参拝を終了してしまったのです。きちんと参拝しなかった今年の元日、プファ~、ビールが旨い!が無かった元日、今年は前途多難な年になりそうだ。

2025年01月11日

コメント(11)

-

2024年最後の紅葉狩り~奈良・長谷寺と談山神社の紅葉