PR

X

Category

カテゴリー未分類

(0)江戸切絵図歩きめぐり

(96)帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録

(39)東日本支線の旅

(42)西日本支線の旅

(17)島歩きの旅

(13)その他

(85)(完結)東海自然歩道

(52)(完結)四国遍路

(77)(完結)首都圏自然歩道

(35)(完結)東北一周徒歩旅行

(89)(完結)関東外周山つなぎの旅

(148)(完結)中国一周徒歩旅行

(57)(完結)南関東低山つなぎの旅

(61)(完結)支線の旅

(39)(完結)北陸縦断徒歩旅行

(50)(完結)北海道一周徒歩旅行

(77)(完結)九州一周徒歩旅行

(49)(完結)周遊の旅(ルート1)

(44)(完結)東北周遊徒歩旅行

(28)(完結)東京歩きめぐり

(256)(完結)学生時代のスペインの旅

(43)(完結)学生時代の中南米の旅

(85)(完結)学生時代の中東の旅

(51)(完結)帆船模型 PEGASUS 製作記録

(29)(完結)帆船模型 BADGER 製作記録

(16)(完結)帆船模型 BOUNTY 製作記録

(19)(完結)帆船模型 CHARLES YACHT 製作記録

(8)(完結)帆船模型 PANDORA 製作記録

(35)(完結)帆船模型 ENTERPRIZE 船尾部分 製作記録

(40)徒歩旅行の地図

(8)Keyword Search

▼キーワード検索

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

Comments

Calendar

カテゴリ: (完結)東京歩きめぐり

2017年01月04日(木)快晴

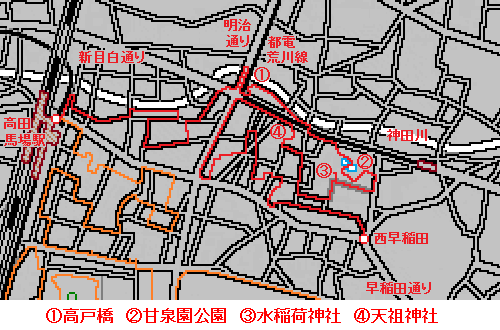

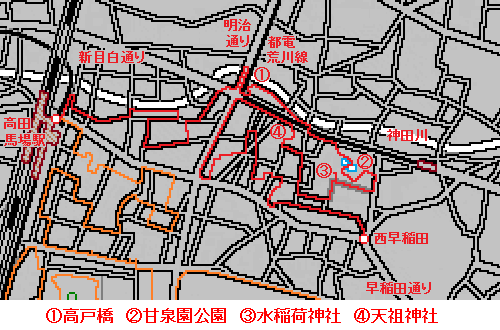

今年の歩き初め。快晴、低温。風が弱いので、日なたにいれば寒さはそれほど厳しくない。今回歩くのは、新宿区の高田馬場2丁目・西早稲田3丁目。09:05 高田馬場駅 、【 東京歩きめぐり 第97回 】を歩き始める。

高田馬場2丁目。「神田川」に出る。小船も往来するお茶の水付近の神田川は、電車から見る日常の景色だが、この辺りには馴染みがない。両地点は直線距離で5kmほど離れているだけなのに、ここではこんなに水深が浅い。ゴムボートでも底を擦ってしまう。

神田川に架かる「高戸橋」は、豊島区高田と新宿区戸塚の両町名に由来するらしい。橋から上流側を見ると、3つの流れが合流している。左から神田川本流、高田馬場分水路、妙正寺川。高田馬場分水路は、神田川の増水時に水を逃がして氾濫を防止する目的で整備されたという。

西早稲田3丁目をめぐる。高戸橋交差点で「都電荒川線」は、明治通りから新目白通りへ折れる。この辺り、荒川線の撮影地点として知られているようだ。神田川沿いの遊歩道を歩く。魚道があったり、カモが泳いでいたり。神田川では毎年、アユの遡上が確認されているらしい。

「甘泉園公園」を訪れる。江戸時代に徳川御三卿 清水家の下屋敷があったところで、回遊式の大名庭園が造られた。かつてはお茶に適した湧水があり、それが園名の由来。明治時代以降 相馬子爵家の邸宅や早稲田大学の付属施設を経て、戦後 公園として開放されている。

寒さのせいか、広い園内に誰もいない。貸し切り気分で歩くと、雪吊りが見えてくる。東京で枝が折れるほどの雪が降るとは考えにくいので、冬場の演出なのだろう。冷え込みを証明するように、池は一面 薄氷に覆われている。

甘泉園公園の隣り、水稲荷神社を参拝する。参道に「堀部武庸加功遺跡之碑」がある。堀部武庸(たけつね)とは 堀部安兵衛のこと。1694年(元禄7年)の「高田馬場の決闘」を顕彰している。この決闘での活躍が評判となり、安兵衛は赤穂藩に仕官した。

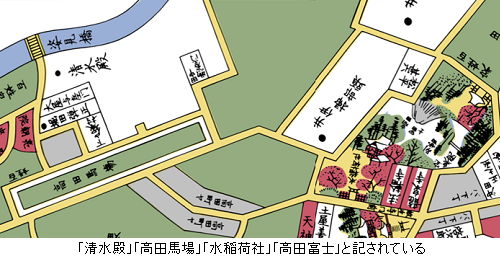

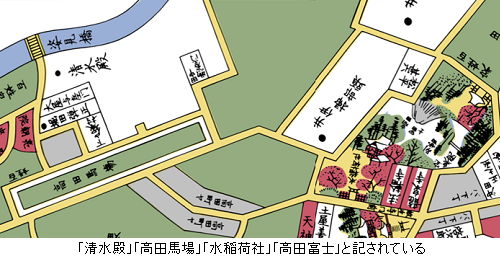

「水稲荷神社」の社名は、1702年(元禄15年)神木の椋(むく)の根元から湧き出した霊水に由来する。1963年 早稲田大学との土地交換により、旧社地から500mほど北西の現社地に遷座。幕末の切絵図では、清水家下屋敷(現在の甘泉園公園)から離れた場所に水稲荷社が描かれている。

「天祖神社」を参拝する。豊臣家の家臣だった小泉源兵衛が、大阪夏の陣で敗れた後 江戸に逃れ、当時荒地だったこの地を開墾。源兵衛村を作り、1645年(正保3年)当社を創建したと伝わる。

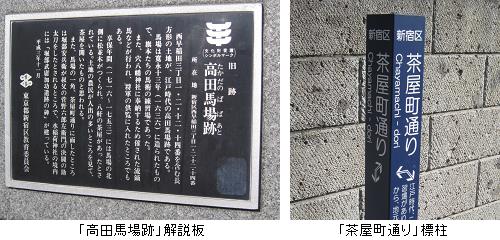

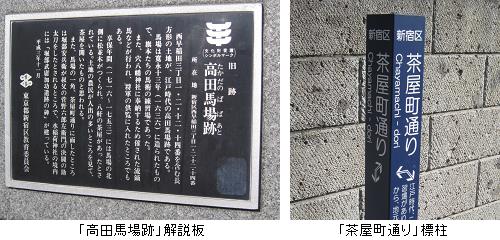

西早稲田交差点の一角に「高田馬場跡」解説板がある。それによると「(前略)馬場は寛永十三年(一六三六)に造られたもので、旗本たちの馬術の練習場であった。(中略)享保年間(一七一六~一七五三)には馬場の北側に松並木がつくられ、八軒の茶屋があったとされている(後略)」。

「茶屋町通り」の標柱にも「(前略)見物客等が多かったことから、地元の農家が茶屋を開いた」とある。10:30 西早稲田交差点 、【 東京歩きめぐり 第97回 】はここで終わり。

高田馬場駅 → 西早稲田交差点: 5.0 km

今年の歩き初め。快晴、低温。風が弱いので、日なたにいれば寒さはそれほど厳しくない。今回歩くのは、新宿区の高田馬場2丁目・西早稲田3丁目。09:05 高田馬場駅 、【 東京歩きめぐり 第97回 】を歩き始める。

高田馬場2丁目。「神田川」に出る。小船も往来するお茶の水付近の神田川は、電車から見る日常の景色だが、この辺りには馴染みがない。両地点は直線距離で5kmほど離れているだけなのに、ここではこんなに水深が浅い。ゴムボートでも底を擦ってしまう。

神田川に架かる「高戸橋」は、豊島区高田と新宿区戸塚の両町名に由来するらしい。橋から上流側を見ると、3つの流れが合流している。左から神田川本流、高田馬場分水路、妙正寺川。高田馬場分水路は、神田川の増水時に水を逃がして氾濫を防止する目的で整備されたという。

西早稲田3丁目をめぐる。高戸橋交差点で「都電荒川線」は、明治通りから新目白通りへ折れる。この辺り、荒川線の撮影地点として知られているようだ。神田川沿いの遊歩道を歩く。魚道があったり、カモが泳いでいたり。神田川では毎年、アユの遡上が確認されているらしい。

「甘泉園公園」を訪れる。江戸時代に徳川御三卿 清水家の下屋敷があったところで、回遊式の大名庭園が造られた。かつてはお茶に適した湧水があり、それが園名の由来。明治時代以降 相馬子爵家の邸宅や早稲田大学の付属施設を経て、戦後 公園として開放されている。

寒さのせいか、広い園内に誰もいない。貸し切り気分で歩くと、雪吊りが見えてくる。東京で枝が折れるほどの雪が降るとは考えにくいので、冬場の演出なのだろう。冷え込みを証明するように、池は一面 薄氷に覆われている。

甘泉園公園の隣り、水稲荷神社を参拝する。参道に「堀部武庸加功遺跡之碑」がある。堀部武庸(たけつね)とは 堀部安兵衛のこと。1694年(元禄7年)の「高田馬場の決闘」を顕彰している。この決闘での活躍が評判となり、安兵衛は赤穂藩に仕官した。

「水稲荷神社」の社名は、1702年(元禄15年)神木の椋(むく)の根元から湧き出した霊水に由来する。1963年 早稲田大学との土地交換により、旧社地から500mほど北西の現社地に遷座。幕末の切絵図では、清水家下屋敷(現在の甘泉園公園)から離れた場所に水稲荷社が描かれている。

「天祖神社」を参拝する。豊臣家の家臣だった小泉源兵衛が、大阪夏の陣で敗れた後 江戸に逃れ、当時荒地だったこの地を開墾。源兵衛村を作り、1645年(正保3年)当社を創建したと伝わる。

西早稲田交差点の一角に「高田馬場跡」解説板がある。それによると「(前略)馬場は寛永十三年(一六三六)に造られたもので、旗本たちの馬術の練習場であった。(中略)享保年間(一七一六~一七五三)には馬場の北側に松並木がつくられ、八軒の茶屋があったとされている(後略)」。

「茶屋町通り」の標柱にも「(前略)見物客等が多かったことから、地元の農家が茶屋を開いた」とある。10:30 西早稲田交差点 、【 東京歩きめぐり 第97回 】はここで終わり。

高田馬場駅 → 西早稲田交差点: 5.0 km

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[(完結)東京歩きめぐり] カテゴリの最新記事

-

東京歩きめぐり 総括 2022.10.03

-

【 東京歩きめぐり 第243回 】 根岸… 2022.09.22

-

【 東京歩きめぐり 第242回 】 下谷… 2022.09.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.