PR

X

Category

カテゴリー未分類

(0)江戸切絵図歩きめぐり

(96)帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録

(39)東日本支線の旅

(42)西日本支線の旅

(17)島歩きの旅

(13)その他

(85)(完結)東海自然歩道

(52)(完結)四国遍路

(77)(完結)首都圏自然歩道

(35)(完結)東北一周徒歩旅行

(89)(完結)関東外周山つなぎの旅

(148)(完結)中国一周徒歩旅行

(57)(完結)南関東低山つなぎの旅

(61)(完結)支線の旅

(39)(完結)北陸縦断徒歩旅行

(50)(完結)北海道一周徒歩旅行

(77)(完結)九州一周徒歩旅行

(49)(完結)周遊の旅(ルート1)

(44)(完結)東北周遊徒歩旅行

(28)(完結)東京歩きめぐり

(256)(完結)学生時代のスペインの旅

(43)(完結)学生時代の中南米の旅

(85)(完結)学生時代の中東の旅

(51)(完結)帆船模型 PEGASUS 製作記録

(29)(完結)帆船模型 BADGER 製作記録

(16)(完結)帆船模型 BOUNTY 製作記録

(19)(完結)帆船模型 CHARLES YACHT 製作記録

(8)(完結)帆船模型 PANDORA 製作記録

(35)(完結)帆船模型 ENTERPRIZE 船尾部分 製作記録

(40)徒歩旅行の地図

(8)Keyword Search

▼キーワード検索

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

Comments

Calendar

カテゴリ: (完結)東京歩きめぐり

2020年10月22日(木)晴時々曇

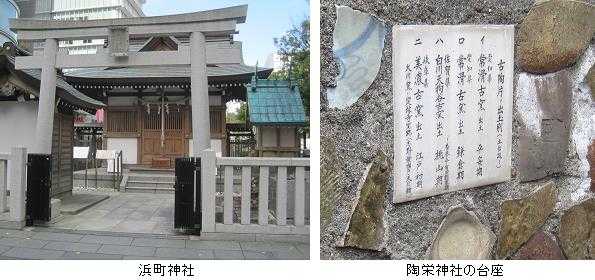

予報によると東京では明日雨が降るようなので、予定を早めて歩きめぐりに出動する。今回歩くのは、中央区の日本橋浜町1~3丁目・日本橋中洲。08:40 久松町交差点 、【 東京歩きめぐり 第176回 】を歩き始める。

日本橋浜町1~3丁目。かつて海浜だった名残りによる俗称が町名の由来という。「浜町公園」を訪れる。江戸時代 ここには熊本藩細川家下屋敷があり、明治時代以降も細川家の邸宅があったが、関東大震災からの復興事業の一環として公園が整備され 1929年(昭和4年)開園した。

公園内の「清正公寺(せいしょうこうじ)」は、江戸時代初期に熊本藩主だった加藤清正を祀って 1861年(文久元年)細川家下屋敷に創建された。劇場「明治座」は 1873年(明治6年)開場の「喜昇座」から変遷を経て、1893年(明治26年)初代市川左団次が明治座と改称し今日に至る。

「笠間稲荷神社」は常陸国笠間藩牧野家下屋敷の邸内社を起源とし、現在は茨城県の笠間稲荷神社の東京別社で、日本橋七福神の寿老神を祀る。「元徳(げんとく)稲荷神社」は、熊本藩主細川公が本所立川(現在の墨田区立川)にある元徳稲荷神社の分霊を懇請して建立したと伝わる。

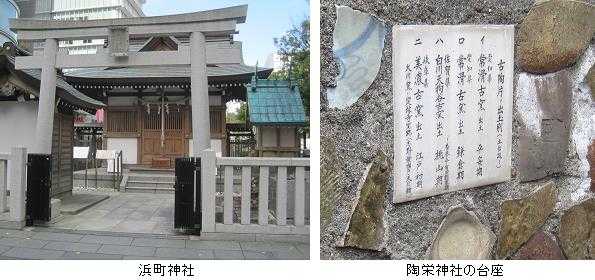

新大橋西詰の「避難記念」碑は、関東大震災の際に焼失しなかった新大橋に避難して難を免れた人々が建立したもの。「浜町神社」は、当地にあった天明年間(1781~89年)創始と伝わる稲荷を、安政年間(1854~60年)に薩摩藩島津家下屋敷で島津稲荷として祀ったのが起源という。

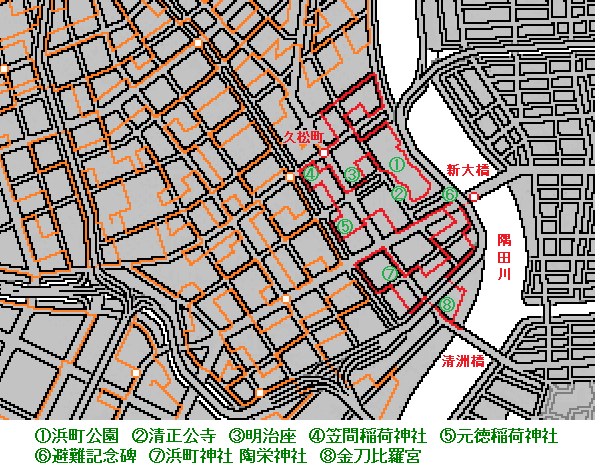

浜町神社境内に「陶栄神社」がある。祭神のうち一柱が、鎌倉時代の陶工で瀬戸焼の開祖とされる加藤四郎左衛門景正。社殿の台座に出土した古い陶片が埋め込まれている。解説板によると出土地は、平安期・鎌倉期の常滑古窯、桃山期の白川天狗谷古窯、江戸初期の美濃古窯とある。

日本橋中洲。もともと隅田川の中洲だったことに、町名は由来するという。「金刀比羅宮」は明治時代初期に祀られた船玉琴平宮が起源といい、戦後 香川の金刀比羅宮から分霊を奉斎し建立した。「清洲橋」は関東大震災からの復興事業として 1928年(昭和3年)竣工。国の重要文化財。09:55 新大橋西詰 、【 東京歩きめぐり 第176回 】はここで終わり。

久松町交差点 → 新大橋西詰 : 5.1 km

予報によると東京では明日雨が降るようなので、予定を早めて歩きめぐりに出動する。今回歩くのは、中央区の日本橋浜町1~3丁目・日本橋中洲。08:40 久松町交差点 、【 東京歩きめぐり 第176回 】を歩き始める。

日本橋浜町1~3丁目。かつて海浜だった名残りによる俗称が町名の由来という。「浜町公園」を訪れる。江戸時代 ここには熊本藩細川家下屋敷があり、明治時代以降も細川家の邸宅があったが、関東大震災からの復興事業の一環として公園が整備され 1929年(昭和4年)開園した。

公園内の「清正公寺(せいしょうこうじ)」は、江戸時代初期に熊本藩主だった加藤清正を祀って 1861年(文久元年)細川家下屋敷に創建された。劇場「明治座」は 1873年(明治6年)開場の「喜昇座」から変遷を経て、1893年(明治26年)初代市川左団次が明治座と改称し今日に至る。

「笠間稲荷神社」は常陸国笠間藩牧野家下屋敷の邸内社を起源とし、現在は茨城県の笠間稲荷神社の東京別社で、日本橋七福神の寿老神を祀る。「元徳(げんとく)稲荷神社」は、熊本藩主細川公が本所立川(現在の墨田区立川)にある元徳稲荷神社の分霊を懇請して建立したと伝わる。

新大橋西詰の「避難記念」碑は、関東大震災の際に焼失しなかった新大橋に避難して難を免れた人々が建立したもの。「浜町神社」は、当地にあった天明年間(1781~89年)創始と伝わる稲荷を、安政年間(1854~60年)に薩摩藩島津家下屋敷で島津稲荷として祀ったのが起源という。

浜町神社境内に「陶栄神社」がある。祭神のうち一柱が、鎌倉時代の陶工で瀬戸焼の開祖とされる加藤四郎左衛門景正。社殿の台座に出土した古い陶片が埋め込まれている。解説板によると出土地は、平安期・鎌倉期の常滑古窯、桃山期の白川天狗谷古窯、江戸初期の美濃古窯とある。

日本橋中洲。もともと隅田川の中洲だったことに、町名は由来するという。「金刀比羅宮」は明治時代初期に祀られた船玉琴平宮が起源といい、戦後 香川の金刀比羅宮から分霊を奉斎し建立した。「清洲橋」は関東大震災からの復興事業として 1928年(昭和3年)竣工。国の重要文化財。09:55 新大橋西詰 、【 東京歩きめぐり 第176回 】はここで終わり。

久松町交差点 → 新大橋西詰 : 5.1 km

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[(完結)東京歩きめぐり] カテゴリの最新記事

-

東京歩きめぐり 総括 2022.10.03

-

【 東京歩きめぐり 第243回 】 根岸… 2022.09.22

-

【 東京歩きめぐり 第242回 】 下谷… 2022.09.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.