PR

X

Category

カテゴリー未分類

(0)江戸切絵図歩きめぐり

(96)帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録

(39)東日本支線の旅

(42)西日本支線の旅

(17)島歩きの旅

(13)その他

(85)(完結)東海自然歩道

(52)(完結)四国遍路

(77)(完結)首都圏自然歩道

(35)(完結)東北一周徒歩旅行

(89)(完結)関東外周山つなぎの旅

(148)(完結)中国一周徒歩旅行

(57)(完結)南関東低山つなぎの旅

(61)(完結)支線の旅

(39)(完結)北陸縦断徒歩旅行

(50)(完結)北海道一周徒歩旅行

(77)(完結)九州一周徒歩旅行

(49)(完結)周遊の旅(ルート1)

(44)(完結)東北周遊徒歩旅行

(28)(完結)東京歩きめぐり

(256)(完結)学生時代のスペインの旅

(43)(完結)学生時代の中南米の旅

(85)(完結)学生時代の中東の旅

(51)(完結)帆船模型 PEGASUS 製作記録

(29)(完結)帆船模型 BADGER 製作記録

(16)(完結)帆船模型 BOUNTY 製作記録

(19)(完結)帆船模型 CHARLES YACHT 製作記録

(8)(完結)帆船模型 PANDORA 製作記録

(35)(完結)帆船模型 ENTERPRIZE 船尾部分 製作記録

(40)徒歩旅行の地図

(8)Keyword Search

▼キーワード検索

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

Comments

Calendar

カテゴリ: 江戸切絵図歩きめぐり

2025年03月15日(土)薄曇

薄曇り。時々日が差す。今回歩くのは、安政4年(1857年)板「東都青山絵図」のうち、現在の渋谷区渋谷1~4丁目に当たる地区。08:05 渋谷2丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第76回 】を歩き始める。

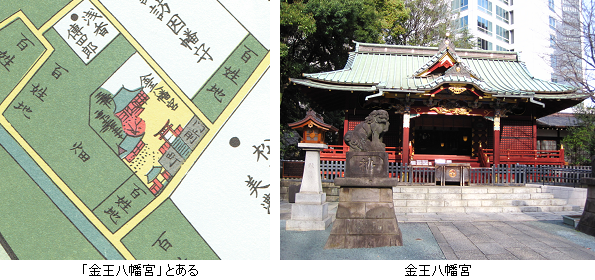

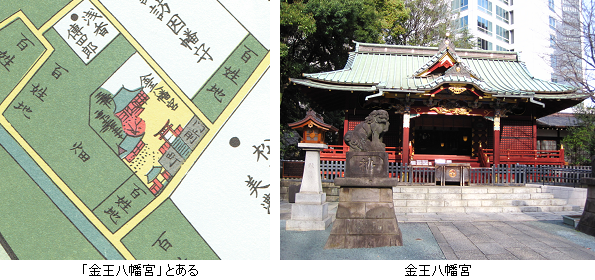

切絵図にある「金王(こんのう)八幡宮」を訪れる。秩父平氏の河崎基家が信奉する八幡神の加護により後三年の役(1083~87年)に勝利したとして、寛治6年(1092年)源義家が当地に八幡宮を勧請したと伝わる。

基家の子である重家は堀川天皇から渋谷姓を賜り、渋谷城(現在の金王八幡宮)を構えた。これが渋谷の地名の発祥ともいわれる。社名の金王は、重家の子の常光が金剛夜叉明王の化身として生まれたとされ、金王丸と称したことに由来するという。

江戸時代になると、金王八幡宮は徳川将軍家により信仰された。慶長17年(1612年)に造営された社殿は、3代将軍に徳川家光が決まった御礼に、春日局(家光の乳母)と青山忠俊(家光の守役、後の常陸国江戸崎藩2代藩主)が寄進した。

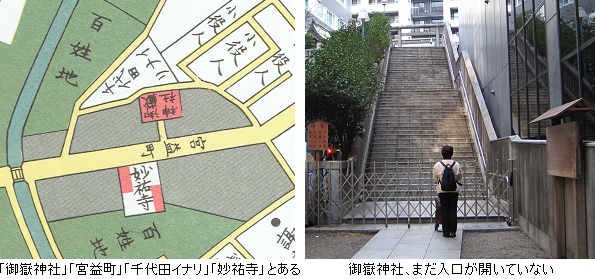

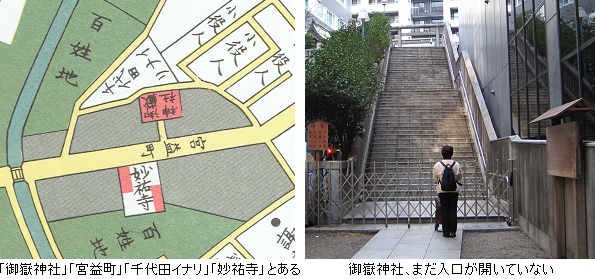

切絵図にある「御嶽神社」は、元亀元年(1570年)創建と伝わる。ビルの2階屋上に鎮座するが、まだ入口が開いていない。社殿前の狛犬は、イヌではなくニホンオオカミ。ブロンズの狛犬は複製で、延宝年間(1673~81年)に造られたというオリジナルは社務所で保管されているらしい。

切絵図にある「宮益町」の町名は、御嶽神社の「宮」の御利「益」を願ったことに由来する。大山街道における江戸市中と郊外農村の接続地として、宮益町には町屋が建ち並んだ。切絵図では近くに「千代田イナリ」「妙祐寺」とあるが、千代田稲荷神社は関東大震災に遭って道玄坂へ移転、妙祐寺は戦災に遭って世田谷へ移転した。

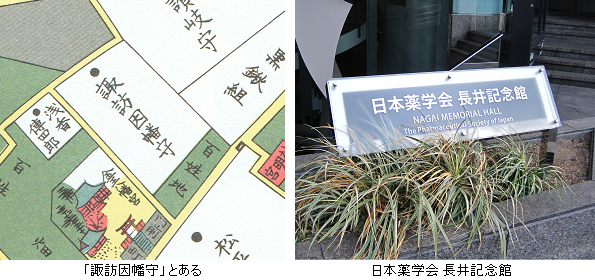

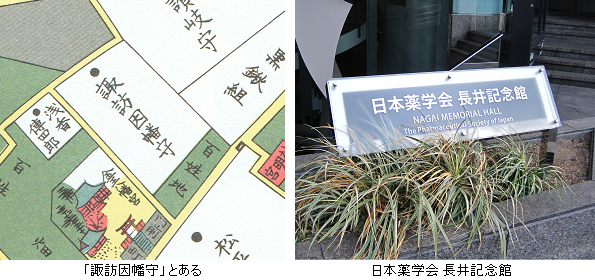

切絵図に「諏訪因幡守」とあるのは、信濃国諏訪藩諏訪家(3万石 譜代)の下屋敷。明治21年(1888年)日本の近代薬学の草分けである長井長義が下屋敷跡地を購入、邸宅を構えた。江戸時代の長井家は、代々阿波国徳島藩主の典医を務めていた。現在、長井邸跡地の一部は「日本薬学会 長井記念館」になっている。

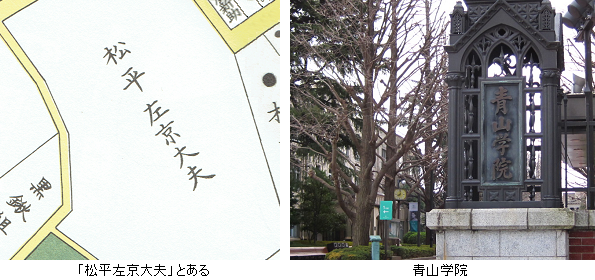

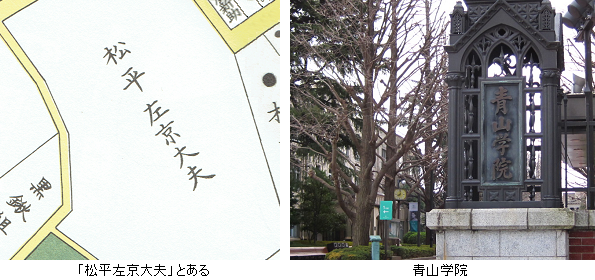

切絵図に「松平左京大夫」とあるのは、伊予国西条藩松平家(3万石 親藩)上屋敷。寛文10年(1670年)紀州藩初代藩主徳川頼宣(家康の十男)の三男松平頼純が西条に入封、西条藩は紀州藩の支藩と位置付けられた。廃藩置県まで10代にわたり、西条松平家が藩主を務めた。現在、上屋敷跡地には青山学院大学・高等部・中等部・初等部がある。09:00 青山学院前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第76回 】はここで終わり。

薄曇り。時々日が差す。今回歩くのは、安政4年(1857年)板「東都青山絵図」のうち、現在の渋谷区渋谷1~4丁目に当たる地区。08:05 渋谷2丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第76回 】を歩き始める。

切絵図にある「金王(こんのう)八幡宮」を訪れる。秩父平氏の河崎基家が信奉する八幡神の加護により後三年の役(1083~87年)に勝利したとして、寛治6年(1092年)源義家が当地に八幡宮を勧請したと伝わる。

基家の子である重家は堀川天皇から渋谷姓を賜り、渋谷城(現在の金王八幡宮)を構えた。これが渋谷の地名の発祥ともいわれる。社名の金王は、重家の子の常光が金剛夜叉明王の化身として生まれたとされ、金王丸と称したことに由来するという。

江戸時代になると、金王八幡宮は徳川将軍家により信仰された。慶長17年(1612年)に造営された社殿は、3代将軍に徳川家光が決まった御礼に、春日局(家光の乳母)と青山忠俊(家光の守役、後の常陸国江戸崎藩2代藩主)が寄進した。

切絵図にある「御嶽神社」は、元亀元年(1570年)創建と伝わる。ビルの2階屋上に鎮座するが、まだ入口が開いていない。社殿前の狛犬は、イヌではなくニホンオオカミ。ブロンズの狛犬は複製で、延宝年間(1673~81年)に造られたというオリジナルは社務所で保管されているらしい。

切絵図にある「宮益町」の町名は、御嶽神社の「宮」の御利「益」を願ったことに由来する。大山街道における江戸市中と郊外農村の接続地として、宮益町には町屋が建ち並んだ。切絵図では近くに「千代田イナリ」「妙祐寺」とあるが、千代田稲荷神社は関東大震災に遭って道玄坂へ移転、妙祐寺は戦災に遭って世田谷へ移転した。

切絵図に「諏訪因幡守」とあるのは、信濃国諏訪藩諏訪家(3万石 譜代)の下屋敷。明治21年(1888年)日本の近代薬学の草分けである長井長義が下屋敷跡地を購入、邸宅を構えた。江戸時代の長井家は、代々阿波国徳島藩主の典医を務めていた。現在、長井邸跡地の一部は「日本薬学会 長井記念館」になっている。

切絵図に「松平左京大夫」とあるのは、伊予国西条藩松平家(3万石 親藩)上屋敷。寛文10年(1670年)紀州藩初代藩主徳川頼宣(家康の十男)の三男松平頼純が西条に入封、西条藩は紀州藩の支藩と位置付けられた。廃藩置県まで10代にわたり、西条松平家が藩主を務めた。現在、上屋敷跡地には青山学院大学・高等部・中等部・初等部がある。09:00 青山学院前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第76回 】はここで終わり。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[江戸切絵図歩きめぐり] カテゴリの最新記事

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 … 2025.11.15

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 … 2025.10.25

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 … 2025.10.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.