PR

X

Category

カテゴリー未分類

(0)江戸切絵図歩きめぐり

(96)帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録

(39)東日本支線の旅

(42)西日本支線の旅

(17)島歩きの旅

(13)その他

(85)(完結)東海自然歩道

(52)(完結)四国遍路

(77)(完結)首都圏自然歩道

(35)(完結)東北一周徒歩旅行

(89)(完結)関東外周山つなぎの旅

(148)(完結)中国一周徒歩旅行

(57)(完結)南関東低山つなぎの旅

(61)(完結)支線の旅

(39)(完結)北陸縦断徒歩旅行

(50)(完結)北海道一周徒歩旅行

(77)(完結)九州一周徒歩旅行

(49)(完結)周遊の旅(ルート1)

(44)(完結)東北周遊徒歩旅行

(28)(完結)東京歩きめぐり

(256)(完結)学生時代のスペインの旅

(43)(完結)学生時代の中南米の旅

(85)(完結)学生時代の中東の旅

(51)(完結)帆船模型 PEGASUS 製作記録

(29)(完結)帆船模型 BADGER 製作記録

(16)(完結)帆船模型 BOUNTY 製作記録

(19)(完結)帆船模型 CHARLES YACHT 製作記録

(8)(完結)帆船模型 PANDORA 製作記録

(35)(完結)帆船模型 ENTERPRIZE 船尾部分 製作記録

(40)徒歩旅行の地図

(8)Keyword Search

▼キーワード検索

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

Comments

Calendar

カテゴリ: 江戸切絵図歩きめぐり

2025年06月21日(土)晴

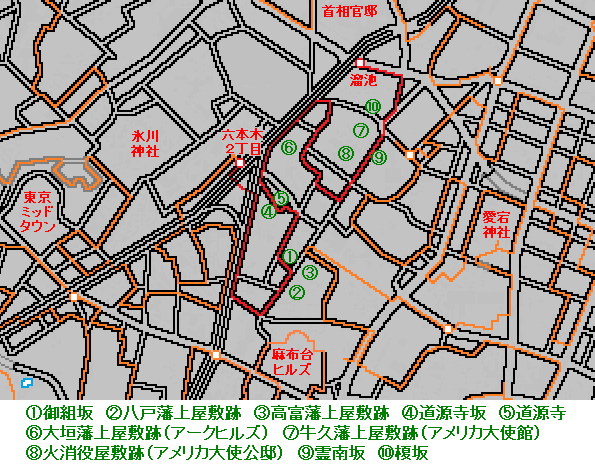

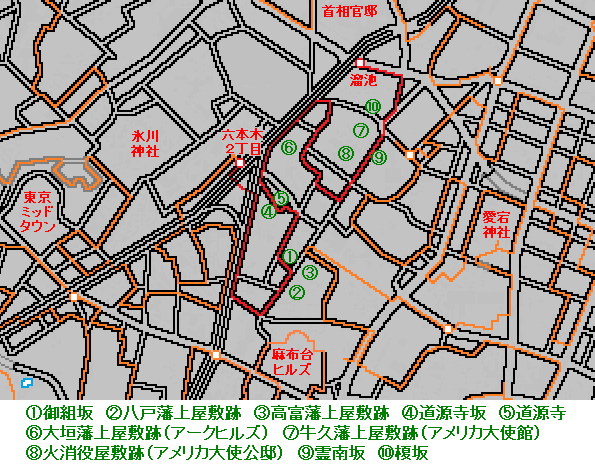

東京は梅雨の中休みの晴天。真夏日が6日続いている。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」のうち、現在の港区六本木1丁目・赤坂1丁目に当たる地区。07:45 六本木2丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第83回 】を歩き始める。

六本木1丁目。「御組坂(おくみざか)」を下る。坂の南側に幕府の先手組(さきてぐみ)の屋敷があったことに、坂名は由来する。先手組は戦時の先陣部隊で、平時は江戸城諸門の警備・将軍外出時の警護・江戸城下の治安維持などを担った。切絵図に「御先手組」とある。

切絵図の御組坂上に「南部遠江守」「本庄宮内少輔(くないしょうゆう)」とあるのは、陸奥国八戸藩南部家(2万石 外様)上屋敷と美濃国高富藩本庄家(1万石 譜代)上屋敷。八戸藩は寛文4年(1664年)盛岡藩南部宗家から2万石を分封されて立藩、廃藩置県まで南部家が治めた。高富藩は宝永6年(1709年)に成立、廃藩置県まで本庄家が治めた。

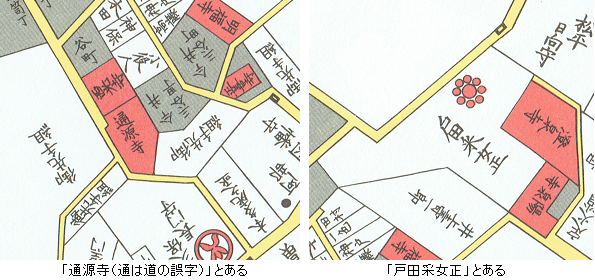

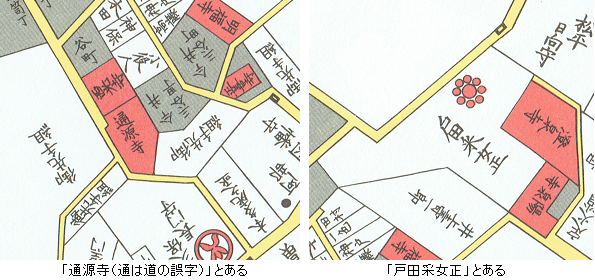

「道源寺坂」を下る。江戸時代初期から坂上にある道源寺に、坂名は由来する。切絵図には「通源寺(通は道の誤字)」とある。寺は現在も同じ場所にある。六本木坂上児童遊園の水場で、凍らせたペットボトルのお茶に水を補給する。

赤坂1丁目。切絵図に「戸田采女正(うねめのかみ)」とあるのは、美濃国大垣藩戸田家(10万石 譜代)の上屋敷。寛永12年(1635年)戸田家が摂津国尼崎藩から移封、廃藩置県まで治めた。現在、跡地にはアークヒルズなどがある。

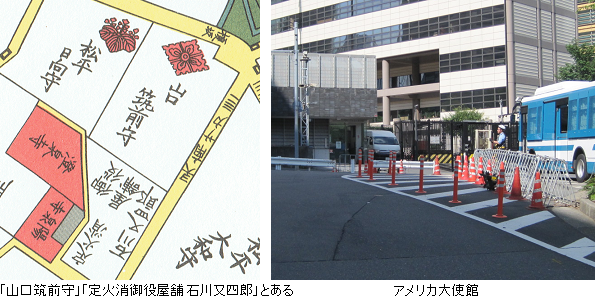

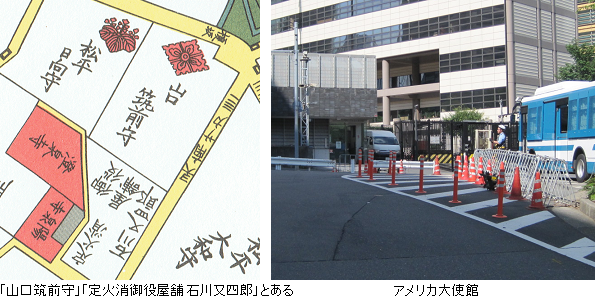

切絵図に「山口筑前守」「定火消御役屋舗 石川又四郎」とあるのは、常陸国牛久藩山口家(1万石 譜代)上屋敷と旗本石川家の屋敷。山口家は慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおける戦功により大名となり、廃藩置県まで牛久藩を治めた。石川家は幕府の火消役を務め、家禄4千石だった。

明治23年(1890年)アメリカ公使館(明治39年 大使館に昇格)が築地(現在の中央区築地)から赤坂に移転してきた。火消役屋敷の跡地には昭和6年(1931年)に完成した旧大使館(現大使公邸)、牛久藩上屋敷の跡地には昭和51年(1976年)に完成した現大使館がある。

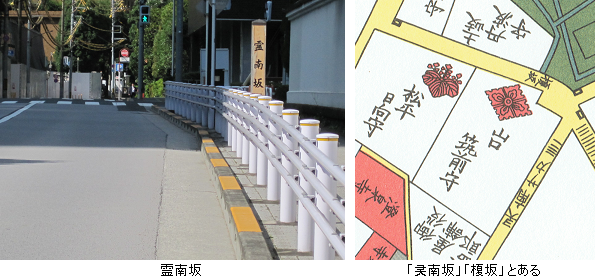

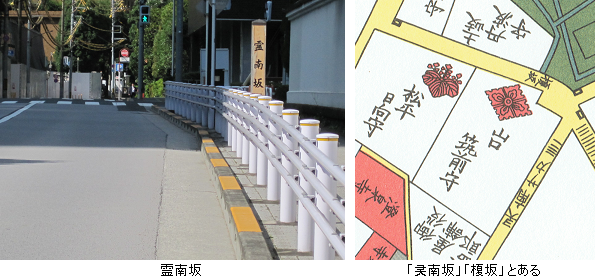

切絵図に「榎坂」とある。慶長11年(1606年)浅野幸長(よしなが、関ヶ原の戦いのあと紀伊国和歌山藩初代藩主)が堰堤を築いて人造湖の赤坂溜池を造成。その功績を後世に残すため、堤に「印の榎」が植えられ、坂名の由来になったと伝わる。

アメリカ大使館周辺は、警視庁による警備が最も厳しい場所のひとつ。2014年8月の 【 東京歩きめぐり 第24回 】 の時は、カメラを構えただけで警官が飛んで来た。現在 大使館の塀沿いの歩道を通行禁止にしているものの、わざわざ挑発的に撮影してみても、何のお咎めもない。拍子抜けしてしまった。08:30 溜池交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第83回 】はここで終わり。

六本木2丁目交差点 → 溜池交差点 : 3.0 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 311.1 km )

東京は梅雨の中休みの晴天。真夏日が6日続いている。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」のうち、現在の港区六本木1丁目・赤坂1丁目に当たる地区。07:45 六本木2丁目交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第83回 】を歩き始める。

六本木1丁目。「御組坂(おくみざか)」を下る。坂の南側に幕府の先手組(さきてぐみ)の屋敷があったことに、坂名は由来する。先手組は戦時の先陣部隊で、平時は江戸城諸門の警備・将軍外出時の警護・江戸城下の治安維持などを担った。切絵図に「御先手組」とある。

切絵図の御組坂上に「南部遠江守」「本庄宮内少輔(くないしょうゆう)」とあるのは、陸奥国八戸藩南部家(2万石 外様)上屋敷と美濃国高富藩本庄家(1万石 譜代)上屋敷。八戸藩は寛文4年(1664年)盛岡藩南部宗家から2万石を分封されて立藩、廃藩置県まで南部家が治めた。高富藩は宝永6年(1709年)に成立、廃藩置県まで本庄家が治めた。

「道源寺坂」を下る。江戸時代初期から坂上にある道源寺に、坂名は由来する。切絵図には「通源寺(通は道の誤字)」とある。寺は現在も同じ場所にある。六本木坂上児童遊園の水場で、凍らせたペットボトルのお茶に水を補給する。

赤坂1丁目。切絵図に「戸田采女正(うねめのかみ)」とあるのは、美濃国大垣藩戸田家(10万石 譜代)の上屋敷。寛永12年(1635年)戸田家が摂津国尼崎藩から移封、廃藩置県まで治めた。現在、跡地にはアークヒルズなどがある。

切絵図に「山口筑前守」「定火消御役屋舗 石川又四郎」とあるのは、常陸国牛久藩山口家(1万石 譜代)上屋敷と旗本石川家の屋敷。山口家は慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおける戦功により大名となり、廃藩置県まで牛久藩を治めた。石川家は幕府の火消役を務め、家禄4千石だった。

明治23年(1890年)アメリカ公使館(明治39年 大使館に昇格)が築地(現在の中央区築地)から赤坂に移転してきた。火消役屋敷の跡地には昭和6年(1931年)に完成した旧大使館(現大使公邸)、牛久藩上屋敷の跡地には昭和51年(1976年)に完成した現大使館がある。

切絵図に「榎坂」とある。慶長11年(1606年)浅野幸長(よしなが、関ヶ原の戦いのあと紀伊国和歌山藩初代藩主)が堰堤を築いて人造湖の赤坂溜池を造成。その功績を後世に残すため、堤に「印の榎」が植えられ、坂名の由来になったと伝わる。

アメリカ大使館周辺は、警視庁による警備が最も厳しい場所のひとつ。2014年8月の 【 東京歩きめぐり 第24回 】 の時は、カメラを構えただけで警官が飛んで来た。現在 大使館の塀沿いの歩道を通行禁止にしているものの、わざわざ挑発的に撮影してみても、何のお咎めもない。拍子抜けしてしまった。08:30 溜池交差点 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第83回 】はここで終わり。

六本木2丁目交差点 → 溜池交差点 : 3.0 km( 江戸切絵図歩きめぐり累計 311.1 km )

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[江戸切絵図歩きめぐり] カテゴリの最新記事

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 … 2025.11.15

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 … 2025.10.25

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 … 2025.10.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.