PR

X

Category

カテゴリー未分類

(0)江戸切絵図歩きめぐり

(96)帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録

(39)東日本支線の旅

(42)西日本支線の旅

(17)島歩きの旅

(13)その他

(85)(完結)東海自然歩道

(52)(完結)四国遍路

(77)(完結)首都圏自然歩道

(35)(完結)東北一周徒歩旅行

(89)(完結)関東外周山つなぎの旅

(148)(完結)中国一周徒歩旅行

(57)(完結)南関東低山つなぎの旅

(61)(完結)支線の旅

(39)(完結)北陸縦断徒歩旅行

(50)(完結)北海道一周徒歩旅行

(77)(完結)九州一周徒歩旅行

(49)(完結)周遊の旅(ルート1)

(44)(完結)東北周遊徒歩旅行

(28)(完結)東京歩きめぐり

(256)(完結)学生時代のスペインの旅

(43)(完結)学生時代の中南米の旅

(85)(完結)学生時代の中東の旅

(51)(完結)帆船模型 PEGASUS 製作記録

(29)(完結)帆船模型 BADGER 製作記録

(16)(完結)帆船模型 BOUNTY 製作記録

(19)(完結)帆船模型 CHARLES YACHT 製作記録

(8)(完結)帆船模型 PANDORA 製作記録

(35)(完結)帆船模型 ENTERPRIZE 船尾部分 製作記録

(40)徒歩旅行の地図

(8)Keyword Search

▼キーワード検索

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第39回 】 ラダーの製作

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第38回 】 スターンギャラリーの加工

【 東日本支線の旅 38日目/東海道 14日目 】 品濃(神奈川県横浜市) → 日本橋(東京都中央区)

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第37回 】 クォーターデッキの製作(3)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 新宿

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第36回 】 クォーターデッキの製作(2)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 千駄ヶ谷

【 帆船模型 PANDORA 船尾構造模型 製作記録 第35回 】 クォーターデッキの製作(1)

【 江戸切絵図歩きめぐり 第92回 】 大京町 信濃町 霞ヶ丘町

Comments

Calendar

カテゴリ: 江戸切絵図歩きめぐり

2025年07月26日(土)快晴

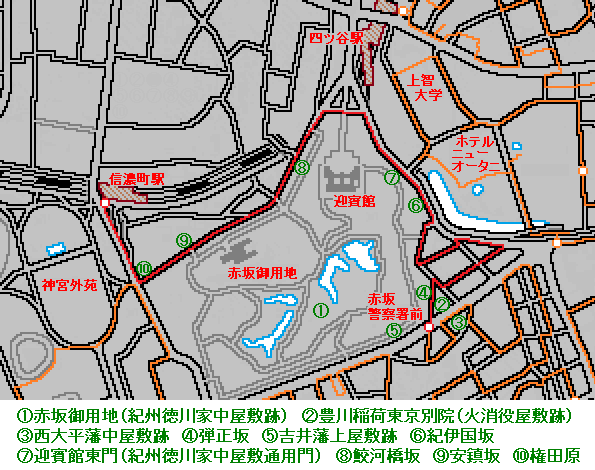

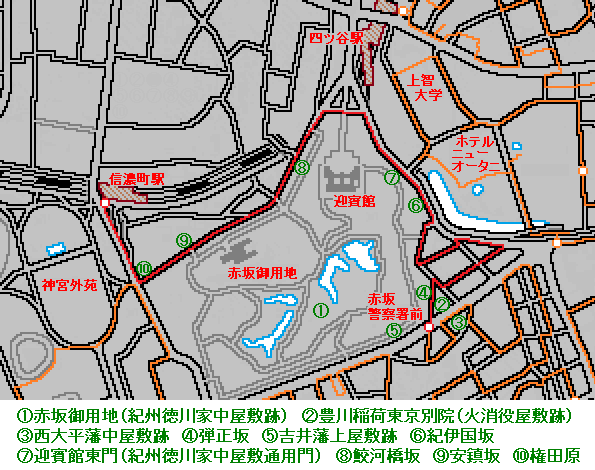

昨日と今日、東京は猛暑日である。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」と元治元年板(1864年)「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の港区元赤坂1~2丁目に当たる地区。07:35 赤坂警察署前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第86回 】を歩き始める。

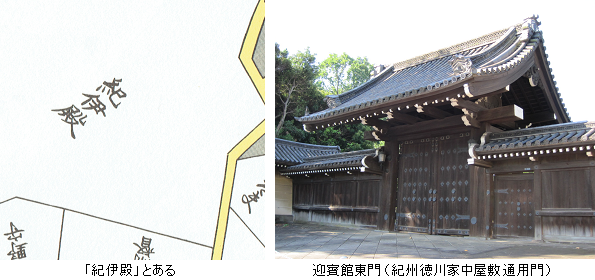

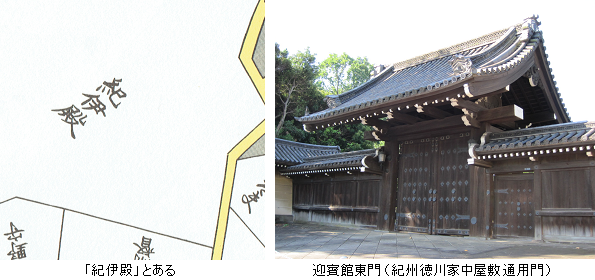

切絵図に「紀伊殿」とあるのは、紀州徳川家(55.5万石 御三家)中屋敷。初代藩主は、元和5年(1619年)に駿府藩から転封した徳川家康の十男頼宣(よりのぶ)。8代将軍吉宗と14代将軍家茂(いえもち)は紀州徳川家の出身。

明治維新後 紀州藩中屋敷は政府が接収、帝室(現在の皇室)に献上された。明治6年(1873年)失火により皇居が焼失した際には明治天皇がこの地に移り、明治21年(1888年)に新皇居(明治宮殿)が落慶するまでの間 皇居としていた。現在 元赤坂2丁目のほぼ全域が、仙洞御所・秋篠宮邸・三笠宮邸・高円宮邸などのある赤坂御用地と、隣接する迎賓館赤坂離宮で占められている。

「豊川稲荷東京別院」を訪れる。三河国西大平藩大岡家(1万石 譜代)中屋敷内で祀られていた豊川吒枳尼真天(だきにしんてん)を、明治20年(1861年)現在地に移転して東京別院となった。切絵図では旧社地に「大岡紀伊守」、現社地に「定火消御役屋舗 米津小太夫」とある。米津小太夫は家禄4000石の旗本で、嘉永7年(1854年)から赤坂御門外で火消役を務めていた。

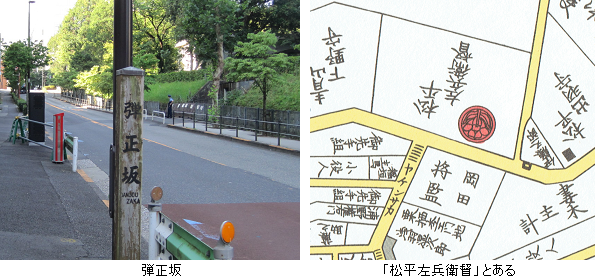

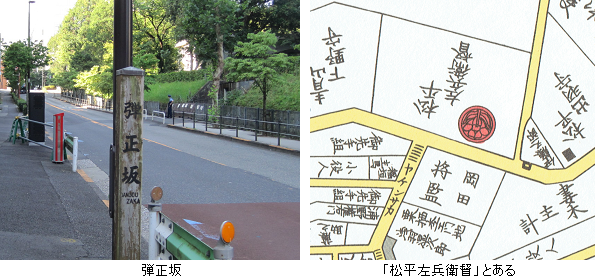

「弾正坂」を下る。坂の西側に上野国吉井藩松平家(1万石 親藩)の屋敷があり、代々の藩主が弾正大弼(だいひつ)に任ぜられることが多かったことに、坂名は由来する。弾正台は律令制下の官庁のひとつで、弾正大弼はその次官。切絵図には「松平左兵衛督(さひょうえのかみ)」とある。

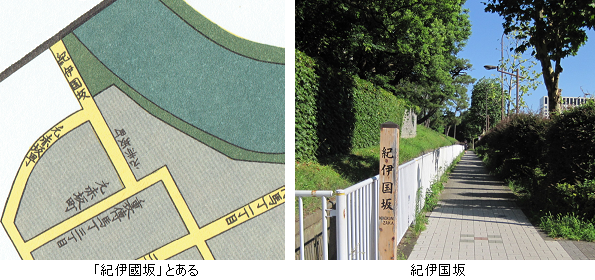

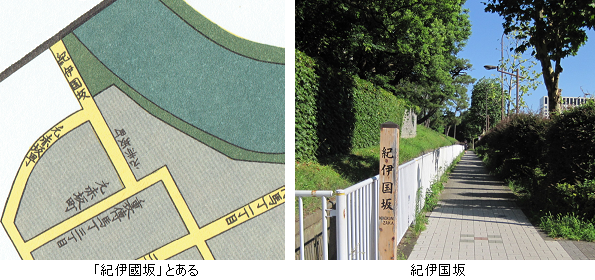

切絵図にある「紀伊国坂」を上る。坂名の由来は、坂の西側にあった紀州徳川家の中屋敷。坂上の「迎賓館東門」は、紀州徳川家中屋敷の通用門を移築改修したものという。明治時代前期 中屋敷跡地に赤坂仮皇居が置かれた際には、この門が仮皇居の正門として使われた。

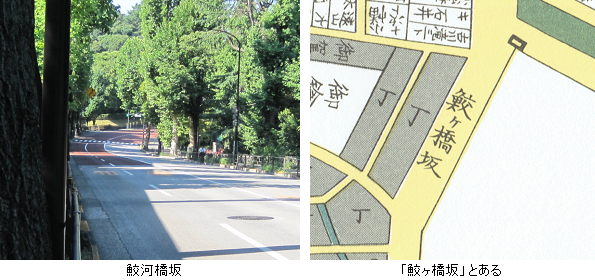

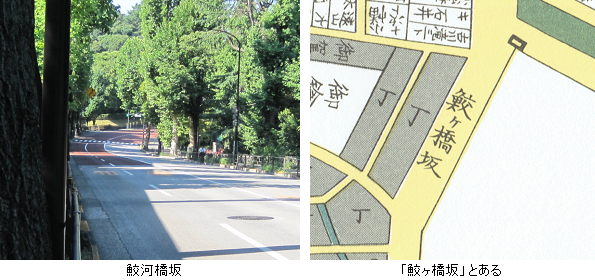

「鮫河橋(さめがはし)坂」を下る。切絵図には「鮫ヶ橋坂」とある。かつてこの辺りは低湿地で、湧き水を集めた鮫河が、赤坂の溜池に流れ込んでいた。坂名の由来は、この流れに架かっていた鮫河橋とされる。

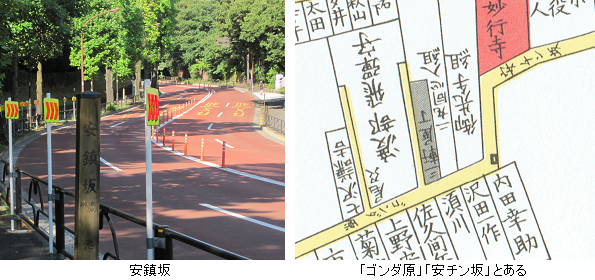

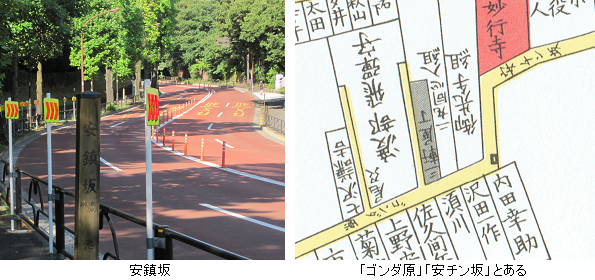

「安鎮坂」を上る。坂名は由来は、かつて近くにあった安鎮(珍)大権現とされる。坂上は「権田原(ごんだわら)」。切絵図には「安チン坂」「ゴンダ原」とある。08:15 JR信濃町駅 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第86回 】はここで終わり。

昨日と今日、東京は猛暑日である。今回歩くのは、万延2年(1861年)板「今井谷六本木赤坂絵図」と元治元年板(1864年)「千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図」のうち、現在の港区元赤坂1~2丁目に当たる地区。07:35 赤坂警察署前 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第86回 】を歩き始める。

切絵図に「紀伊殿」とあるのは、紀州徳川家(55.5万石 御三家)中屋敷。初代藩主は、元和5年(1619年)に駿府藩から転封した徳川家康の十男頼宣(よりのぶ)。8代将軍吉宗と14代将軍家茂(いえもち)は紀州徳川家の出身。

明治維新後 紀州藩中屋敷は政府が接収、帝室(現在の皇室)に献上された。明治6年(1873年)失火により皇居が焼失した際には明治天皇がこの地に移り、明治21年(1888年)に新皇居(明治宮殿)が落慶するまでの間 皇居としていた。現在 元赤坂2丁目のほぼ全域が、仙洞御所・秋篠宮邸・三笠宮邸・高円宮邸などのある赤坂御用地と、隣接する迎賓館赤坂離宮で占められている。

「豊川稲荷東京別院」を訪れる。三河国西大平藩大岡家(1万石 譜代)中屋敷内で祀られていた豊川吒枳尼真天(だきにしんてん)を、明治20年(1861年)現在地に移転して東京別院となった。切絵図では旧社地に「大岡紀伊守」、現社地に「定火消御役屋舗 米津小太夫」とある。米津小太夫は家禄4000石の旗本で、嘉永7年(1854年)から赤坂御門外で火消役を務めていた。

「弾正坂」を下る。坂の西側に上野国吉井藩松平家(1万石 親藩)の屋敷があり、代々の藩主が弾正大弼(だいひつ)に任ぜられることが多かったことに、坂名は由来する。弾正台は律令制下の官庁のひとつで、弾正大弼はその次官。切絵図には「松平左兵衛督(さひょうえのかみ)」とある。

切絵図にある「紀伊国坂」を上る。坂名の由来は、坂の西側にあった紀州徳川家の中屋敷。坂上の「迎賓館東門」は、紀州徳川家中屋敷の通用門を移築改修したものという。明治時代前期 中屋敷跡地に赤坂仮皇居が置かれた際には、この門が仮皇居の正門として使われた。

「鮫河橋(さめがはし)坂」を下る。切絵図には「鮫ヶ橋坂」とある。かつてこの辺りは低湿地で、湧き水を集めた鮫河が、赤坂の溜池に流れ込んでいた。坂名の由来は、この流れに架かっていた鮫河橋とされる。

「安鎮坂」を上る。坂名は由来は、かつて近くにあった安鎮(珍)大権現とされる。坂上は「権田原(ごんだわら)」。切絵図には「安チン坂」「ゴンダ原」とある。08:15 JR信濃町駅 、【 江戸切絵図歩きめぐり 第86回 】はここで終わり。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[江戸切絵図歩きめぐり] カテゴリの最新記事

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第95回 】 … 2025.11.15

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第94回 】 … 2025.10.25

-

【 江戸切絵図歩きめぐり 第93回 】 … 2025.10.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.