2020年01月の記事

全64件 (64件中 1-50件目)

-

晴れ渡る空に西行きの飛行機は

羽田発上海行きANA969便のB-787と見受けられました。気をつけて・・・。

2020.01.31

コメント(0)

-

今日のジュウガツザクラ(1月31日)

今日は、よく晴れて、青空がきれいでした。下部リバーサイドパークのジュウガツザクラの木にも陽がよく当たり、花の色に冴えが感じられました。 こちらの花は、1点目のものよりもやあ充実した(咲いて日数が経った)ジュウガツザクラの花です。 今日で1月も終わりですが、寒い中でも、とてもよく咲いてくれていました。

2020.01.31

コメント(0)

-

寒中の下部川で カワガラス

撮影時(2020年1月27日 15:45)は、小雨がぱらつく天気。でもカワガラスは、雨なんてお構いなし。だって、この後、川の中に潜ったりして、エサ探ししてたほどですから。 もうすぐ、2月。そして立春(2月4日)。そこで寒があけます、暦の上では・・・。

2020.01.31

コメント(0)

-

寒中の下部川で ダイサギ

下部川の流れの中に、ダイサギが見られました。人の気配を感じるとすぐに飛んでいってしまうので、はじめは遠くからそおっと・・・。 気配をころして、そっと近づいての撮影です。流れの中に獲物をもとめるダイサギの姿でした。 ダイサギは、大きいサギといういみで、コサギ・チュウサギといったサギの仲間の中では、いちばん大きなものです。

2020.01.30

コメント(0)

-

山中に一筋の煙立つのは・・・

博物館に登館途上、富士川大橋東詰の交差点で信号待ち。このとき、進行方向右手の山の中に一筋の煙が立っているのが目に入りました。きっと、あれだな・・・。 もう少し手前で同様に撮影タイミングがありました。 おそらく、炭焼き作業の現場でたっている煙だろうと思われます。炭焼きについては若干関心をもっておりますが、なかなか近いところで、その実際を目にすることはありません。 そういえば、先日(1月25日)の「いでさんぽ」の折りに、炭焼きは年間でどこの時期に行うものか、ちょっと話題になりました。ご参加の方の中で諸事経験豊かな方から、「冬だよ」と教えていただくことができました。農稼ぎの閑期に行われるという見解でした。

2020.01.29

コメント(0)

-

1月29日、水曜日、本日は湯之奥金山博物館の休館日

1月27日の夕刻に、下部リバーサイドパークから見た博物館の全景です。いつもの年なら、立春過ぎても2月半ば頃までは、冬の厳しさでこうした景色もぴしぴしと凍りつくような雰囲気をもっているのに、この冬は・・・。昨日までの「大雪」予報も当たらず、何となく春めいてきています。 さて、本日は、博物館は定期休館でございます。明日の木曜日からのご利用をお願い申し上げます。

2020.01.29

コメント(0)

-

積雪はありません・・・

本日(2020年1月28日)午前の湯之奥金山博物館の状況です。 昨夕から、山梨県一帯に「大雪警報」が出されていましたが、一夜明けて、ご覧のように、積雪はありません。通常に開館しており、皆さまのご来館をお待ち申し上げております。 ただし、足下が悪いので、交通等じゅうぶんに気をつけてお願いいたします。

2020.01.28

コメント(0)

-

暗くなってきて、雨も降り出し・・・

湯之奥金山博物館の隣を、金山遺跡がある毛無山の中腹を源流とする下部川が流れています。午後3時40分過ぎ、辺りはやや暗くなってきて、雨も降り出しました。 川面に、いくつも雨粒があたってできる波紋が見られるようになっていました。やはり、雪になるのかも・・・。 でも、きっと明日はだいじょうぶ。通常にご利用いただける見通しです。(初期投稿:1月27日16時48分 修正投稿:1月27日21時11分)

2020.01.27

コメント(0)

-

今日のジュウガツザクラ(1月27日)

今日は、遅くに雪になるかも知れない、そんな予報も聞かれ、寒い日となりました。でも、ジュウガツザクラは、ご覧のとおり、元気に咲いてます。 こちらは、かなり長く咲き続けてきて、もうそろそろかな、という感じのジュウガツザクラの花たちです。もちろん、この後は、しおれたり、散ってしまったりですが、その周りには、新しいつぼみがいくつも用意されていて、まだまだ咲き続けます。

2020.01.27

コメント(0)

-

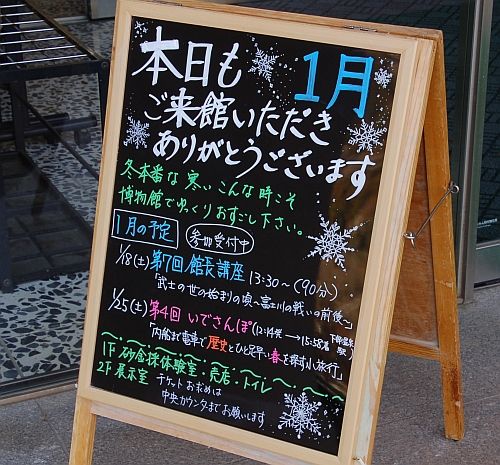

1月ももう少しの時期のウェルカムボード

2月8日(土)に開催の「第8回金山遺跡・砂金研究フォーラム」のお知らせがでていますよ。

2020.01.27

コメント(0)

-

第4回「いでさんぽ」から 《歴史をたずねて》

湯之奥金山博物館のイベント「いでさんぽ」の一番の目的は、峡南地域の歴史の現場を歩き、直に歴史の動きの片鱗を感じ取ることにあります。今回の「いでさんぽ」(1月25日開催)の実施状況のお知らせの最終は、その歴史編ともいうべきものとなります。 最初にご覧いただくのは、内船八幡神社。はじめに、参道横に設けられていた説明板を見て、その歴史のあらましをチェックしました。 八幡さんは、ご祭神が「ほんたわけのみこと(応神天皇)」で、源氏の守り神なため、全国にひろくお祀りされています。身延町や南部町一帯についても、平安時代末から鎌倉時代にかけて、いわゆる甲斐源氏が多く活躍した流れを受けて、八幡さんがあちこちにお祀りされているようです。 内船八幡神社の正面石段を見上げています。さあ、お参りしながら、秘められた歴史の探検に・・・。(注:この画像は、前々々回の写真の1つの再掲です) まずは、二礼二拍手一拝のただしいお参りから・・・。 次に、内船八幡の拝殿横にならぶ護国神社さんにもお参り。こちらは大正時代に創建された旧栄村出身の戦没者をご祭神としてのお社で、太平洋戦争での戦禍に倒れた方々も合わせお祀りしているとのことです。 画面の左手ですが、護国神社拝殿のとなりに石碑があって、多くの戦没者のお名前が刻されていました。国の礎となられた方々のこと忘れてはならないと思います。 ひととおり神社での歴史に触れた後は、ちょっと小高い場所にある八幡神社境内から南西方向に広がる光景を眺めつつ、また別の歴史事情を確認しました。 例えば、この画面の右手上方になる篠井山のこと。その手前に見える南部橋のこととか、いろいろでした。 内船八幡さんの次は、内船寺さん。読み方は「ないせんじ」です。別に車も通行する道があるのですが、あえてたくさんの数の石段をエッサかホイサか登りました。 これで皆さん、かなり疲れましたね。 長い石段を登り切って見えてきた内船寺さんです。その歴史は、鎌倉時代まで遡る日蓮宗の古刹です。 最後の門前の前の広場で、ご本堂とは反対の方向に目をやると、日蓮さんの銅像がお立ちになっていました。そうです、この内船寺は、日蓮さんとゆかりがたいへん深いのでありました。 画面の右手にある句碑もたいへん重要なものだと『南部町誌』の下巻に紹介があるものです。 こちらは、内船寺のご本堂の背後の小高い場所にある四条金吾さんの墓所で、鎌倉の昔に思いを馳せての学習シーン。 その四条金吾さんですが、本来のお名前は、四条頼基さんです。第2代執権の北条義時の甥にあたる光朝さんにお仕えしていた鎌倉武士です。故あって日蓮さんとお近づきになり、日蓮さんの信仰を理解しお支えしました。 ちなみに、日蓮さんが身延山を開かれた事情や四条頼基さんなどの関わりについては、来る2月22日(土)に開催予定の第8回館長講座でお勉強する予定になっています。 こちらは、内船寺さんの庫裏の前におかれた、お寺さんならではのすてきなオブジェ。内船寺さんのご訪問の最後には、庫裏におじゃまして、暖かな飲み物などを頂戴してしまいました。 この場では、失礼かと存じますが、一同へのおもてなしに篤く御礼申し上げます。 内船の歴史編の最終になりますが、内船浅間神社も訪ねました。お浅間さんは、世界遺産「富士山」の信仰に結びついたもの。この地からは直接には富士山の姿は拝せませんが、きっと事情があってここにお祀りされている・・・、ここは今後の宿題とさせていただきます。

2020.01.27

コメント(0)

-

第4回「いでさんぽ」から 《サクラなど、一足早い春めっけ・・・後編》

1月25日(土)の第4回「いでさんぽ」の春めっけ後編です。内船八幡から内船寺へと進んだその先、栄小学校の敷地を西側から見ることに。ただし、当日はとてもウキウキしていた状態だったため、残念ながらリアルタイムの写真がありません。なので、1月5日の下見の際の写真でのご紹介になります。 小学校の建物を背景に、ジュウガツザクラのようすを見させていただきました。これって、湯之奥金山博物館の隣の下部リバーサイドパークのジュウガツザクラのようすとまったく同じです。 そのクローズアップ。八重咲きで、咲き始めは白く、時間が経つと薄い紅色に変わっていくところも、まったく同じ、ジュウガツザクラですね。 さて、次のサクラに進みます。その途中、栄小学校の西側を流れる富士川の支流の中村川を渡って、南部の湯にいくのですが・・・。こんなシーンがありました。これってなんか、ビートルズのアルバム「アビーロード」のジャケット写真にイメージがダブって、思わずひとり笑いがこみ上げてしまいます。 そうそう、この写真は、今回の「いでさんぽ」にご参加いただいたK本さんが撮影され、ご提供いただいたものです。 場面は、いよいよ「なんぶの湯」の敷地内。ここの富士川の流れに一番近い場所に1本の早咲きのサクラの木があるのです。一同、そちらに向かっています。 こちらが当日の「なんぶの湯」の中の早咲きのサクラです。けっこう咲いていました。曇天だったので、ホワイトバランスがうまくとれなくてですが、その雰囲気を見ていただけるものと思います。 そうそう、ご参加の皆さんでいっしょにサクラの花の鑑賞をしているとき、3羽のメジロが来ていて、多くの人があつく見つめているにもかかわらず、せっせとサクラの花の蜜をいただく姿が見られ、いっそう心地よく一足早い春を感じることができました。 ちなみに、2010年の2月2日に、そのサクラ、見に行ったことがあります。その時はこんな感じでした。駅前の早咲きのサクラとかなり似ているようです。(初期投稿:1月26日23時45分 最終投稿:1月27日0時22分)

2020.01.26

コメント(0)

-

今日のジュウガツザクラ(1月25日)

1月25日(土)の16時30分過ぎ、イベントがあった関係で、博物館のお隣の下部リバーサイドパークに咲くジュウガツザクラへのご挨拶が遅くなりました。小さな八重咲きの花、もっともポピュラーなソメイヨシノほどには迫力が出ませんが、花の少ないこの時期に、サクラの花が見られるという幸せを提供してくれています。 花の盛りを迎えているジュウガツザクラの花の1つです。 こちらは、2つめの写真より少しだけ若い花です。ジュウガツザクラの花は、つぼみが開いてから時間が経過していくと、淡い桜色から少しずつ赤味が増していきます。 この辺りは、咲いてからかなり時間が経過した花が集まっています。

2020.01.26

コメント(0)

-

第4回「いでさんぽ」から 《サクラなど、一足早い春めっけ・・・前編》

内船の駅舎を背後に見る、駅前の一角で、山梨県内で一番早く咲くサクラを見学しました。 カンザクラの1種とされているものですが、いつもは2月の初めに咲き出すのに、今年はもう、満開に近い感じ。暖かなのかな、いつもの年に比べて・・・。 駅前を過ぎて、内船八幡神社に向かう途中、お店の店先、ここにも春が・・・という雰囲気がただよっていました。 「いでさんぽ」当日は、曇り空でしたので、1月5日の下見の時の画像でご紹介しますが、内船八幡神社の入り口には、石段の上の左右にみごとな記念木があります。向かって右手は、大きなクスノキ。そして左手のは、すっかり落葉しているイチョウです。「あそこに、八幡さんがあるよ」って、遠くからでもすぐわかるランドマークになっています。 八幡神社の境内には、ほかにもいろいろな樹木などがありますが、中でも目をひいたのは、モクレンの若木。綿に包まれたようなつぼみがいっぱい。注意して見ると、何じゃこれ、って感じで、モクレンの花の開きそうなヤツもあったのです(これも、1月5日の下見の際の撮影)。 次に訪れた内船寺さんの境内。開基の四条金吾さんご夫妻のお墓にお参りした際に見たものですが、スイセンの花がいっぱいに咲いていました。あたりには花の香りがけっこう強くただよっていました。 なお、スイセンは、この内船寺の境内ばかりでなく、内船地域のそこここに、もう春といわんばかりに咲いています。 内船寺さんの境内で、またまた驚きがありました。それがこれ。どう見てもシキミです。シキミは、仏事に用いるため寺院にはよく見られる常緑樹だそうですが、その花の時期は3~4月とされています。 なので、なぜ、いま咲いているんだろう、って思ったしだいです。やはり特別に暖かいのかなあ、ここは・・・。 そこで、後になって思ったのですが、山梨あたりと比べ穏やかな気候の鎌倉に、かなり近い、温暖な内船の地は、頼基さん(四条金吾さんの本来のお名前)には居心地がよかったのかもしれません。 暖かいといえば、内船周辺には、茶畑が広がっていて、「甲斐のみどり」などで知られる南部茶の生産が盛んです。今回のご参加の皆さまも、そういったところにも目を向けられ、おさんぽ楽しんでいただけました。(初期投稿:1月26日11時20分 加筆投稿:1月27日13時4分)

2020.01.26

コメント(0)

-

第4回「いでさんぽ」から 《電車に乗って》

午後0時14分、甲府発富士行きの普通電車が、下部温泉駅に入線してきました。これから乗って、内船までの小旅行。なんとなく、いつもとは違うウキウキ感・・・。子どもの頃、どこかに連れて行ってもらう時の感覚に似ていた。電車はいいなぁ。 こちらは、帰りの電車内。たぁ~くさん歩いたので、みんなちょっとお疲れ。 午後4時5分、下部温泉駅に帰り着き、その先に向かう電車をお見送り。お疲れさま。下部温泉駅から内船駅まで、片道40分ちょっとの乗車でしたが、とてもよい感じでした。 また、いつか こんな感じの企画をしたいと思います。例えば3月の終わりに、塩之沢駅まで。ちょっと近すぎるかな。でも、なぜだと思います。それは、満開の桜。ソメイヨシノの老木がたくさんあって、きっときれい。花見以外にも何かないかな? それから、鰍沢口駅までいって、新旧の富士橋のようすを見学に、というのもあるかな。新しく出来上がりつつある富士橋の建設現場、いまだけの見どころに。さらに現行の3連トラスの富士橋の歴史的な存在を確かめるのも、ある程度期間限定・・・。 そのほかには・・・。何かご希望がありましたら、博物館までお寄せください。。

2020.01.26

コメント(0)

-

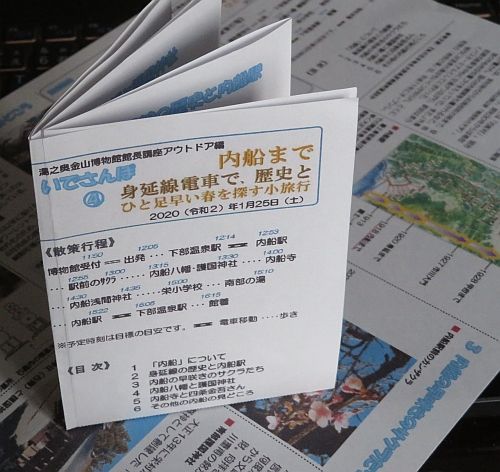

今日のさんぽ用ミニブックできました!

今日は、1月25日の土曜日。旧暦では1月1日。そして『いでさんぽ』“内船”編の開催日です。 心配された、お天気もまずまずのよう。そして、肝心のおさんぽのガイドブックもご覧のように完成です。 では予定どおり、甲府発・富士行きの普通電車「3630G」に、下部温泉駅から出発です。

2020.01.25

コメント(0)

-

身延線の電車に乗ろう!

JR身延線では、普通列車のとき、けっこうワンマン運転の場合が多く、乗降駅がどこかということとも関連しますが、乗るべき車両の位置が気になります。 セルフでのドアの開閉にも注意が必要、とくに冬は。また無人駅が多いので、乗るとき乗車駅がわかる整理券を必ずとることも、なれないとうっかりしてしまう。 また運転手兼車掌が、ホームで料金徴収等を行う関係で、あらかじめ小銭を用意しておくのが大切かと思われます。もちろん、ICカード乗車券は使えません。「うわっ、うぜ~」とかいわないで、身延線に楽しく乗りましょう。身延線のことをよく知って、大切に利用していきたいですね。 身延線全通100周年まで、およそ8年・・・。

2020.01.24

コメント(0)

-

「…おさんぽ」開催目前、資料作り急がれる(×_×)

ご案内が遅れておりました。ごめんなさい。 第4回となる「いでさんぽ」というイベントですが、館長講座のアウトドア版として、博物館周辺に飛び出すもの。今回は、南部町の内船にお出かけしましょう。 目下、資料作りの大詰めですが、ご覧のように表紙はできたものの、進捗率はまだまだ・・・。がんばらねば(T-T)。 基本的には、博物館まで事前のご連絡をいただきたいのですが、急に身延線に乗りたくなった、ということで電車内合流もOKです。ご参加お待ちしてます。 なお、所要の電車賃は、ご参加の皆さまの個人負担となります。ちなみに、下部温泉駅から内船駅までは、片道330円となります。 なおなお、コース上に「南部の湯」がありますが、入浴を内容とするものではありません。あしからず(現地解散して、お風呂につかる手もあるかも・・・)。 それから、それから。当日は、旧暦の元旦です。内船八幡神社へのお参りは、旧の初詣になります。お賽銭は、各自ご用意ください(必要な場合のみ)。(初期投稿:2020年1月23日23時45分、修正投稿:1月24日0時9分)

2020.01.23

コメント(0)

-

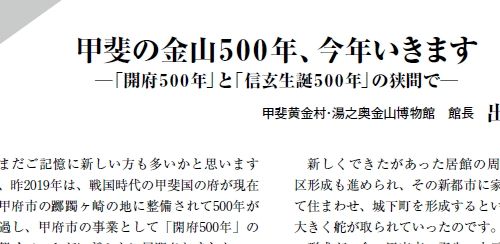

『博物館だより』第90号がでました!

このほど、湯之奥金山博物館の広報誌『博物館だより』の第90号が刊行され、順次配布が始まっています。 先日、このブログでも紹介しましたが、湯之奥金山博物館ウェブサイトから、PDFによって見ていただくことも可能です。 上の写真の赤く囲んだ部分が、『博物館だより』のご案内ページへのリンクですが、今回の記事では画像そのものに、第90号への直接リンクが貼ってありますので、画像をワンクリックすると90号が表紙から開きます。 赤く囲んだお知らせの、すぐ上や、下のお知らせも、ぜひよろしくお願いいたします。

2020.01.23

コメント(0)

-

今日は1月22日、水曜日、休館日・・・

一昨日(1月20日)のよく晴れた下部リバーサイドパーク。右手に見える湯之奥金山博物館の場所は、まだ終日日陰。でも、もう少しですね、陽光が届くようになるまでには・・・。 本日(1月22日)は、水曜の定期休館となります。明日の木曜日からのご利用をよろしくお願いいたします。

2020.01.22

コメント(0)

-

ジョウビタキ(オス)逃げた・・・

まずは①の方で、ジョウビタキのオスが、小さな木にとまっているのが、遠くから確認されましたので、あわててシャッターを切ったものの、フォーカスが不完全で、ボケボケ・・・。 数秒の後、撮りなおしたのが②の方ですが、あっ、逃げられた。 実は、逃げたのではなく、近くの地面に降りたったのでした。きっと餌になるものを見つけたのでしょう。写真は、どちらもひどいので、合わせ技でいきました。 ジョウビタキがいたのは、あの黄色の円の中心の位置。下部川のほとりでした。日差しがもどってきて、だいぶ春めいてきていますので、ジョウビタキも餌獲りがかなり、やりやすくなっているのではないでしょうか。 それにしても暖か(いつもの、ふつうの冬と比べて。なんたって大寒ですよ!)。 ちなみに、この場所で、ジョウビタキのメスの観察記録が過去にあります。よろしければ、こちらからご参照ください(2019年12月26日)。(初期投稿:2020年1月21日23時15分 補追投稿:1月29日21時00分)

2020.01.21

コメント(0)

-

今日のジュウガツザクラ(1月20日)

び、びっくりしました。 下部リバーサードパークのジュウガツザクラに、午前のわずかな時間だけど、お日様があたるようになったのです。 やはり太陽の光は偉大だ。花もよろこんでいます。 ほら、博物館の方から見ると、こんな感じ。 望遠レンズ越しなので、JR身延線の下部川橋梁が、直ぐ向こうに見えます。

2020.01.20

コメント(0)

-

長野県立歴史館におじゃま(1月19日)

いま、長野県立歴史館では、縄文時代の「土偶」に関する興味深い特別展が開催されていて、山梨の資料もたくさん紹介されています(2月2日まで、月曜休館)。 この特別展示にあわせた土偶のシンポジウム等が、この土日に行われたので、行きたいなと思っていたのですが、なかなか時間が・・・。という状況の中、突然に思い立って、昨日足をのばしました。 1つめの写真は、博物館内のホールで行われたシンポのようすです。 シンポを聞いて、耳を肥やした後、実際の展示を鑑賞させていただきました。内容的にすばらしいものでしたが、加えて撮影okがとても快く思われました。

2020.01.20

コメント(0)

-

20日の風に当てないために・・・

昨日(1月18日)の午後、博物館エントランスホールに飾られていた小正月行事を紹介する「お山飾り」の周りに、何やら動きが見られました。 お山飾りは、20日の風に当てない・・・といわれるそうです。つまり、1月20日の前にお片付けがされるのです。 1本いっぱんのヤナギのように飾られた割竹は、クルクルと丸められて・・・。 こんな感じになりました。通常は、お祭りをになう集落の構成員が家に持ち帰り、屋根に投げ上げたりして、お守りとするようです。 博物館では、希望者にお分けするようになっています。ご希望の方は、お早めに博物館スタッフにお声がけください。 文末になりましたが、お片付けにご協力をいただきました博物館応援団の有志の皆さまのご支援に感謝申し上げます。

2020.01.19

コメント(0)

-

今日のジュウガツザクラ(1月18日)

今日は、夜半から雪という予報でしたが、実際には雨でした。予報では、午後には晴れ間も出てくるようなことでしたが、それも予報に反し、終日雨となりました。下部リバーサイドパークのジュウガツザクラにも、冬の雨が降りかかっていました。 雨粒をたたえたジュウガツザクラの花も、おつかな・・・。 天気がよくないときは、こんな風にしっとり撮れます。

2020.01.18

コメント(0)

-

団子花のお団子は ぶじお腹の中に・・・

小正月の賑わいを演出した団子花につかわれたカラフルなお団子、固くなったのをもどし、おいしくお団子汁になりました。小正月は、まだお腹の中で続いているようです。

2020.01.18

コメント(0)

-

第7回館長講座は予定どおり終了 聴講感謝

1月18日 土曜日、午後1時30分 定刻どおり 館長講座はじまりました。 今回は、『平家物語』富士川の段が中心。軍記物に酔いしれての講釈。いかがだったでしょうか。考古学だけじゃなかったのです。 足下の悪い中、ご参加いただきました皆さまには、あつく御礼申し上げます。

2020.01.18

コメント(0)

-

今日のジュウガツザクラ(1月17日)

1月17日、湯之奥金山博物館の隣の下部リバーサードパークに咲くジュウガツザクラです。 例年よりは柔いのかもしれませんが、それでも寒さ厳しき折、がんばって咲いてくれたいます。勇気をくれる・・・。

2020.01.17

コメント(0)

-

1月も後半のお知らせボード

寒い冬のイメージをあしらった、博物館玄関前のウェルカムボードです。明日の予定もでているので、明日の終了時にはまた模様替えとなりますね、きっと。

2020.01.17

コメント(0)

-

第7回館長講座は、1月18日(土)の13時30分から

おや、前回の同じ画像で始まりましたね。えっ、違う? そうか、赤い楕円による見どころマーカーが違っていました。 今回は、7回目となる館長講座のところにご注目なのでした。 1月18日の土曜日の午後、1時30分から3時までの90分間です。お話しのテーマは平安時代の終わり頃、中世の幕開けの頃ともいうべき時分、源氏と平家の戦いが繰り広げられ、その結果を持って、鎌倉に武士政権が誕生していくというあたりを舞台となりますが、一口でいうと「富士川の戦い」です。 現在進めている連続講座のシリーズタイトルを「峡南の考古学」としていますが、今回は、少しばかり範囲を峡南地域から広げ、また考古学の枠を飛び越えての内容となります。ご都合等よろしければ、湯之奥金山博物館までお出かけください。

2020.01.16

コメント(0)

-

『館だより』見られますよ~~~!

前々回の記事「おや、何かへんじゃないですか?」という記事の補足ですが、このブログをご覧の皆さまのなかには、湯之奥金山博物館の『博物館だより』なんて、見たことないし~、とか、どこで見られるのだろう、とか、お思いの方がおられるのでは、という危惧を持ちました。 『博物館だより』は、年間4回刊行の湯之奥金山博物館の広報誌で、A4版のモノクロ印刷で8ページという体裁で、館内で配布の他、関係機関、図書館、その他に館としてお世話になっている方々にお届けしています。 ただ、部数に限りがあり、なかなか目にすることがないといった方もいらっしゃるかと思われます。 そこで、ご案内ですが、湯之奥金山博物館の公式ホームページの中の「博物館広報誌『博物館だより』」のバナーからリンクをたどって、PDF形式でご覧いただくことが可能(ただし、平成25年=2013年の 第63号から)となっています。よろしければ、そちらからのぞいてみてください。 なお、まもなく刊行の90号がアップするまでは、少し時間がかかるかも知れません。何とぞよろしくお願い申し上げます。

2020.01.15

コメント(0)

-

今日、1月15日(水)は 休館日です

下部川の河原です。右岸側の岸辺には、晴れると暖かな日差しが注ぎ、向こうの草やぶの中から、野鳥のさえずりも聞こえてきます。春近し・・・。 今日は1月15日。水曜日です。湯之奥金山博物館は、「休館」となります。明日の木曜日からのご利用をお願い申し上げます。

2020.01.15

コメント(0)

-

おや、何かへんじゃないですか?!

近々、当館の『博物館だより』の第90号が刊行されます。お正月気分で、ちょっとサボっていたら原稿締切をうっかりして、館長の記事だけが空白のまま、初校が上がってしまい、おおあわて、原稿を整えて、印刷所にメールしました。 そして、夕方に校正が送られてきました。今日はoffの日でしたが、そんなこと言っていられません。博物館スタッフと連絡を取り合いながら、自宅で校正を完了した次第です。 その際、博物館スタッフから、タイトル何かへんじゃありませんか、という電話がありました。 う~ん、ヘンだね。仮置きのタイトルで後で仕上がりを見て直そうとしていたのをまたまたうっかりしていたのです。でもね。案外いいかも。このヘン加減で、「何だこの記事は・・・!」って、読んでくださる方がきっといらっしゃるはず。最後まで読んでみて、ああ、なるほどそういうことか、と思っていただけたら幸いです。

2020.01.14

コメント(0)

-

トビのよくいる場所

下部川の畔で川の流れを見ていた時、トビの鳴く声がしました。どこでしょうか。あの黄色の矢印の先です。 枯れ枝の先にとまっているトビが見られました。たまたま近くを通った飛行機も焦点がぼけながらも写り込んでいます。トビの視線の先に、飛行機? いえいえ、トビには飛行機は関係ありません。餌になる小動物を探しているのです。 しばらくして、飛び立ち、グルグルと輪を描くように飛ぶ姿が見られました。

2020.01.14

コメント(0)

-

今日のジュウガツザクラ(1月13日)

下部リバーサイドパークのジュウガツザクラの花、いまも咲き続けています。でもこのところ、例年の冬ほどではないものの、少し冷え込みが厳しくなってきていまして、ジュウガツザクラの花も、だいぶ小振りになってきたように思われます。 お日様があたらないので、だいぶ寒々しく見えます。 なので、明かりを点けましょ、ストロボで♪ さらに別な全開の花でクローズアップして、ストロボ発光も。なんか、そこだけ春。

2020.01.13

コメント(0)

-

だいぶ春めいてきました、とくに光が・・・

2020.01.13

コメント(0)

-

甲州で見た広州行き

青空に、青を基調としたカラーリングの飛行機が通過していきました。羽田発広州行きの中国南方航空のB787みたいでした。

2020.01.13

コメント(0)

-

昨日(1月12日)ウメの花を見ました

昨日は、offの日。近くの畑に出て、そこのウメ畑見たら、つぼみがいっぱいにふくらんでいて、さらによく見ると、花も開いていました。ウメ一輪・・・。

2020.01.13

コメント(0)

-

団子花の飾り付け

お団子づくり始まりました。米粉を練って、赤色○号とか青色□号とかで色づけして、丸めてぇ~。 今年の団子はこんな感じ。出来上がり? いえ、まだまだ、蒸さなきゃ・・・。 色ごとに蒸していきます。 そして飾り付け。 下から見上げたところ。いい感じ。

2020.01.12

コメント(0)

-

大島のお山飾り

JR身延線甲斐大島駅の近く、大島の集落のお山飾りです。この1月5日には、すでにこんな飾りに出来上がって、新春の風を受けていました。 上部の弓矢の部分です。 中心の、ヤナギが枝垂れるような飾りです。 下から見上げると、青空に色とりどりの花飾りが映えて、いちだんと華やか、きれいでした。

2020.01.11

コメント(0)

-

お山飾り登場

昨日(1月8日)までに、博物館のエントランスホールの受付前に、間もなく到来する、地域色豊かな道祖神祭礼にともなう「お山飾り」が登場しました。 今日のお昼ごろ、人並みがちょっと途絶えた時をねらっての撮影でしたが、ここにさらに団子花が加わりました。そのようすは、おってご案内いたしましょう。

2020.01.10

コメント(0)

-

おかげさまで25万アクセス達成です

本日(1月10日)夜遅くに、このブログのアクセス状況を示すカウンターの数字が、25万を超えてきました。多くの皆さまにご覧をいただいているおかげです。 引き続き、これからもご愛読くださいますようお願い申し上げます。

2020.01.10

コメント(0)

-

今日のジュウガツザクラ(1月10日)

1月も10日になりました。ジュウガツザクラは、変わらず咲き続けています。 見てください。つぼみもいっぱい用意されています。 いちばん大きく咲いている花です。何か、紋章みたいな感じでした。

2020.01.10

コメント(0)

-

中東できな臭くなると金も上がるのかな

1月6日から新年の市場が動き始めました。ふたを開けてびっくり。一気に6,000円台まで上がっていました。さらに昨日(1月8日)、イランが報復にでたというニュースを聞くやいなや6,149円という数字がでました。 今日(1月9日)、アメリカもイランも自重という雰囲気になったためか、100円あまり下げました。 金山博物館で楽しむ砂金採り、その先に世界平和がつながっていました。世界のすべての人が、安全に安心して暮らせることがだいじなんだな・・・。

2020.01.09

コメント(0)

-

黄金のお粉? サザンカの花・クローズアップ

いま、金価格が急上昇。そんな頃合いに見るサザンカの花、たくさんの花粉を散らしています。思わず目がくらみそうなくらい・・・。 こちらの花は、咲き始めてまだ日数が若いもの。これからが楽しみ・・・。

2020.01.09

コメント(0)

-

今日、1月8日(水)は「休館日」

このところ注目のカワガラスたちが活躍する下部川(富士川の支流の1つ)です。ゆく川の流れは、とどまる試し無しと昔の人は言いました。また、空の形も刻々とかわっていき、川の流れにそれが写る時もあったりします。 さて、本日は水曜日。湯之奥金山博物館は、休館日となっております。どうぞご注意ください。明日の木曜からのご来館をよろしくお願い申し上げます。

2020.01.08

コメント(2)

-

今日のカワガラス(1月6日)

下部川のカワガラスについての1月6日の観察記録です。 まず、お昼過ぎに、1羽のカワガラスが上流に向かって飛んでいく姿を見ました。それから1秒もたたない時間差で、下流側を見ますと・・・。 今度は、2羽のカワガラスが並んで飛んで、川の流れの中の石の上にとまる姿をとらえることができました。そのようす、8カットの連続写真でご覧ください(↑)。この時の記録によって、少なくとも3羽のカワガラスが生息していることが確認できたのではないかと思われるのでした。《追記メモ》 この記事の初回投稿(2020年1月7日23時49分)において、2点目の画像に不備があり、修正したものに差し替えを行いました。2020年1月8日10時45分

2020.01.07

コメント(0)

-

今日のジュウガツザクラ(1月6日)

博物館のすぐお隣の下部リバーサイドパークで見られるジュウガツザクラです。昨日(1月6日)の観察ですが、寒さに負けずたくさんの花をつけています。 昨日、このブログで取り上げた内船のサクラは、この新年に咲き始めたものとして意味がありますが、こちらのジュウガツザクラは、昨年秋、10月からずっと咲き続けているという、また別な意義深さがあります。 ほら、きれいでしょ。 次々に花が咲きます。 八重咲きの花、空をバックに撮ると、色の再現が難しくなりますが、それでもやさしい感じが写し取れました。

2020.01.07

コメント(0)

-

光が違ってきたみたい・・・

昨日は、晴れで午後になって雲がしだいに増えてきました。写真は、昨日(1月6日)のお昼休み時の撮影。この写真撮っていて感じたのは、辺りをおおう空気の中に、明るさが強まってきているな、光が少しずつだけど春めいてきているな、ということでした。 でも、今日は曇り、今日の遅くから明日にかけて天気は崩れるようです。ご注意を。

2020.01.07

コメント(0)

-

今日のウェルカムボード(1月6日)

1月6日(月) 平日として最初の開館。ちょっぴり通常の落ち着いた雰囲気。まだ松の内で、門松がならんでいます。明日は七草。だから見納めかな。 そんな門松の隣に出ていた今日のウェルカムボード。大きな文字で「睦月」とありますね。1月の旧称。よい言葉の響きを感じます。

2020.01.06

コメント(0)

全64件 (64件中 1-50件目)

-

-

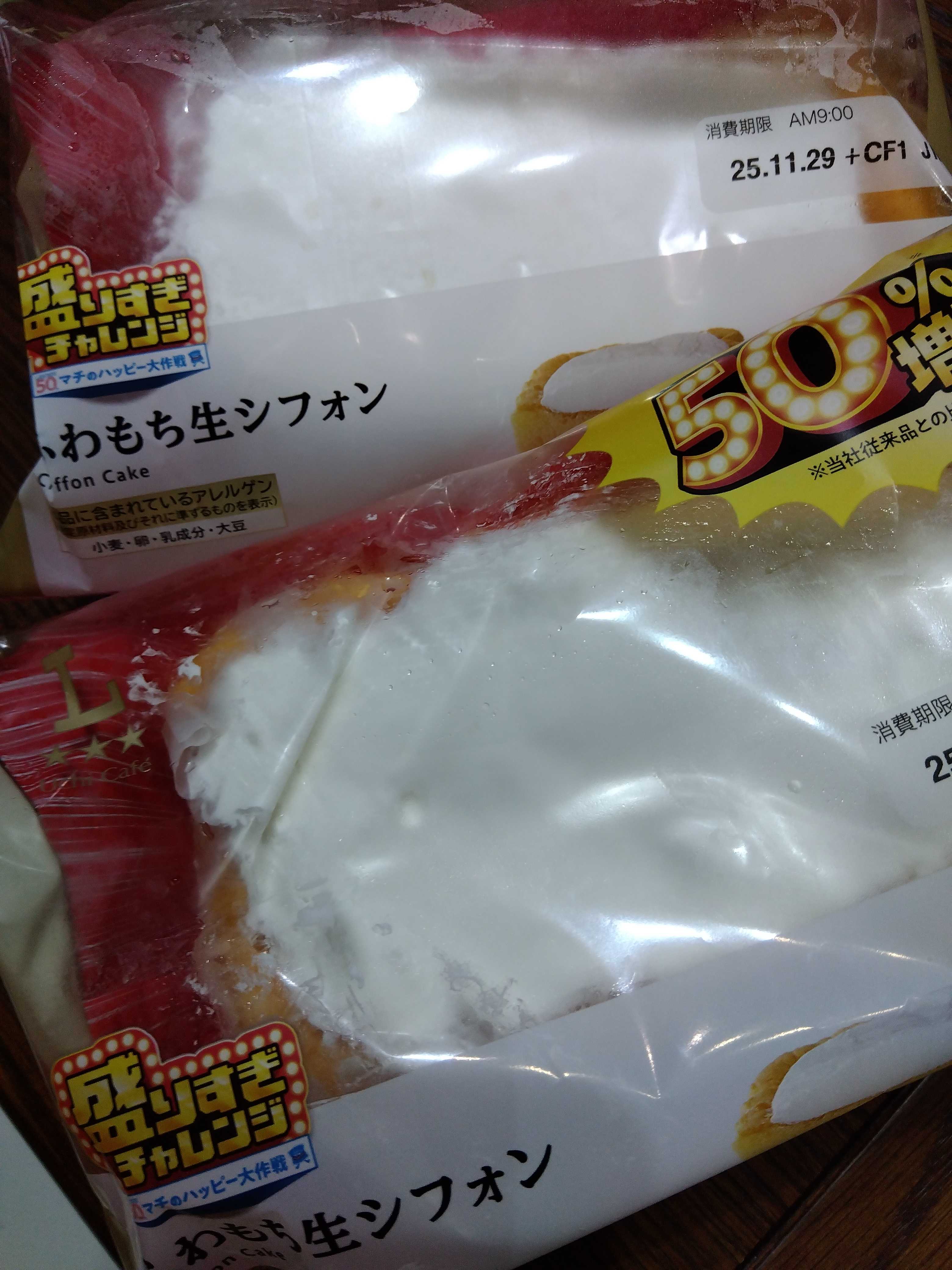

- 株主優待コレクション

- ローソン盛りすぎチャレンジ2週目に…

- (2025-11-27 00:00:05)

-

-

-

- 楽天市場

- 👂️ ESSE online「家がきれいな人」…

- (2025-11-27 12:17:17)

-

-

-

- ひとりごと

- 今日の気になるもの 11/26

- (2025-11-26 22:03:37)

-