2012年02月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

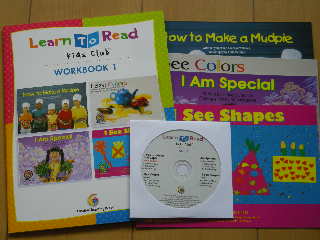

小学生クラスのためのCTP絵本のワークブック

多読を教室で取り入れる前からCTP(Creative Teaching Press社)の絵本はたくさん持っていましたが、ORTやLLLなどのような物語性の高い絵本からみると、子どもたちには魅力に欠けて進んで読んでくれなくなってしまっていました。ずっと本箱の中で眠っている状態でしたが、最近多読と平行して必ず実施している「一緒読み」にCTPも読む様になりました。繰り返しの多いすばらしい本なのでいろいろ活用したいと思っていた所、すばらしいワークブックが出来ている事を発見しました。すばらしいカラー刷りのワークブックです。1冊につき5ページのワークがあります。本を全員で読んだあとに簡単にできるワークで読める書けるという自信をつけるには簡単なワークは効果的です。来年度の小学生はこれを使おうと今から楽しみです。

2012.02.29

-

パット・ハッチンスさんの絵本

パット・ハッチンスさんの絵本が4冊になりました。そろえてかごに入れましたのでみんさん読んでください。最近買ったのはうちの子どもたちが小さい頃に大好きだった「ティッチ」です。3人きょうだいのティッチはおにいちゃんやお姉ちゃんが持っているおもちゃや乗り物がうやらましくてなりません。自分はまだ小さいから何でも一番小さいものです。お兄ちゃんやおねえちゃんの得意そうな表情、ティッチの悔しそうな表情がすてきな絵で描かれています。ハッチンスさんの絵本はどれも絵を丁寧にじっくり見て欲しい絵本ですね。CD付きのものもありますが、ページごとに少しずつ変わって行く様子はじっくり見ないともったいないです。"Don' t Forget the Bacon"とずっと言い続けていたのにとんでもないものに変わってしまう様子など、じっくりと絵を見ながらゆっくり読んで楽しんで下さい。文は簡単なので小学生も大人もみんな楽しめる絵本です。

2012.02.29

-

イギリスの児童書 "Horrid Henry"シリーズ

友人のタドキストさんから薦められて購入してみました。本は1冊だけもっていましたが、Audibleの朗読と音響のすばらしさを聞いていたので買って聞いてみたら、本当にすばらしい録音です。まるでドラマを聞いているようです。男の子ものでイギリス英語の物が少なかったので、これはイギリス英語の音が好きな人にはちょうどいいシリーズです。アメリカで発売された本と朗読では単語に少し違いがありますが、あまり気にしないで読んでください。この主人公のHorrid Henryは本当にとんでもなくひどい子(Horrid)なのですが、問題が起きそうなところではそれらしい緊迫感のある音楽、音楽と効果音がうまく使われています。Horrid Henryには正反対のPerfet Peterという弟がいます。Henryが悪い事をするにはどうもこの弟があまりにいい子過ぎる事も原因のようです。Henryは大決心をしてHorridをやめる事にしますが、今度はPeterがHorridになってしまいます。いつまでそれが続くのか、、、こんな男の子が2人家にいたら親は相当に忍耐が必要です。うちも男の子が2人、一時は相当にすごい状態でしたが、それも過ぎ去ってしまえば懐かしい思い出です。

2012.02.27

-

Usborne First Readingシリーズ

この教室で大人気のUsborne Young Readingよりもっと簡単なシリーズが入りました。しばらくUsborneのサイトを見てなかったらこんなシリーズが出ていた事で嬉しくなって6冊ほど買いました。当教室のレベル分けでは赤レベル(YL0.5~0.9)位だと思います。朗読CDが付いていても割と安めなのもUsborneシリーズの嬉しい所です。朗読は前半がイギリス英語、後半がアメリカ英語になっています。大人の人でもイギリス英語が苦手という人が多いのでこんなふうなCDで聞き分けてみるのもいいと思います。

2012.02.26

-

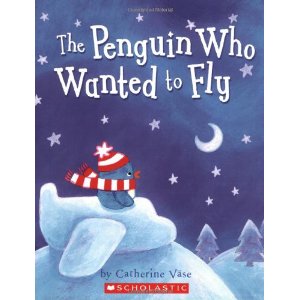

大人の多読クラブでの印象的な絵本

今日の午前中は大人の多読クラブでした。出席者は5人。今日は最後にお茶を飲みながら前回から読んだ本で印象に残った本の事を一言ずつ話してもらいました。皆さん、絵本ばかり読んでいるのではないのですが、なぜか絵本を取り上げてくださいました。 以前にブログで書いた絵本もあるかと思いますが、また違った印象でお話くださってとても嬉しかったです。"Mr. Gumpy's Outing"の中で繰り返し出て来るせりふが、ガンピーさんの船に乗せてください、一緒に連れて行って、という表現がありますが、それがいろいろな表現で言われている事に気づいて教えていただきました。"May we come with you?""Can I come along""I'd like a ride.""Will you take me with you?""Can you make room for me?"と他にもいろいろ出てきます。それに対してガンピーさんがいろいろ条件を付けるのですが、これもどれもこれも”勉強になる”表現ばかりです。でもこれを勉強ではなくて感心しながら読んで味わっているうちに体にしみ込んでくるんではないでしょうか。絵本はすごい!です。"The Penguin Who Wanted to Fly"を紹介してくださった方はこれをお子さんと一緒に読んだそうです。お子さんもとてもお気に入りだったということです。ペンギンが飛べないという事を知っていて、飛べるわけないのに、と言いながらお母さんと一緒に、一度は英語でその後は日本語の解説付きで楽しんだそうです。こんな読み方もいいですね。絵がとても可愛くてちょっと長くても絵がわかりやすいのでお子さんでも理解しやすい絵本だと思います。シンシア・ライラントさんの絵本はやはり大人気です。Christmas in the Countryを紹介してくださった方に、これも同じ作家さんですよ、と他の本を紹介すると他の方からそうそう、これ大好きという声が上がりました。シンシアさんは大人に人気の絵本作家さんですね。The Tiger Who Came to Teaの話題が出たのでJudith Kerrさんの生い立ちの話をしました。作家さんを知る事はまた本の話題が広がります。本の話題から読みたい本が広がり、多読の楽しみが増えてくださればと思います。

2012.02.23

-

"The Help" by Kathryn Stockett

もうすぐ日本でも公開予定の映画、「The Help」の原作です。映画の原作である事を知って買おうと思ってた所へ、友人のタドキストからすばらしかったと聞いて読み出したら、なんと、、、本当にすばらしい作品です。寝る間も惜しんで読んだ本です。映画が公開される前に読み終わらなくては、くらいの気持ちで読み始めたのですが、どんどん引き込まれて止められなくなってしまいました。そんなに昔の事ではない、私の記憶にははっきり残っているケネディ大統領の暗殺のあった年、公民権運動が盛んだった時代、でもまだまだ南部ではsegregationが当たり前だった時代の話です。場所も最も黒人差別が激しかったミシシッピーです。「以下、ネタバレあり注意」大学を卒業して実家に戻って来たスキーターに母親はうるさく結婚を勧める。自分は作家志望で出版社で働きたい、でもいくつもの出版社に履歴書を送ってもなかなか仕事は見つからない。やっと見つかった仕事がコミュニティー紙の家事の悩み相談コーナー。でも自分は全く家事をした事がない。すべて黒人の家政婦がやってくれて、自分を育ててくれたのも家政婦でした。家政婦のことはmaidではなく、この小説の中ではhelpと言っています。その記事を書くために友人エリザベスのHelpであるエイブリーンに相談します。それがきっかけで、Helpの人たちは白人のために働く事をどう思っているのかインタビューをして本を書く事を思い立ちます。これがどんなに危険を伴う物だったのか、徐々に分かってきますが、初めは拒否していたHelpたちも協力する様になって生きます。キング牧師の公民権運動が徐々に大きなうねりとなって行った事や、白人による黒人指導者の暗殺などがHelpたちを動かして行きます。とても深刻な内容ですが、ユーモアいっぱい、笑う場面満載です。映画の紹介がコメディー映画として紹介されていたくらいです。映画の予告編のYutueもどうぞ。The Help これがこの作者の初めての作品と知ってこれも驚きです。

2012.02.21

-

絵本 “Henry's Freedom Box" by Ellen Levine

今日届いてすぐに読んで感動して、すぐに中学生と高校生にすすめて読んだもらいました。やっぱり感動というか、ショックを受けたようです。最近の子どもたちにとってはアメリカの奴隷制度のことはあまりに遠い世界の出来事なのでしょう。すばらしい絵と感動的な文章、静かな語り口で大きな感動を与えてくれる絵本です。教室内でたくさんの人に読んでもらいたいのでしばらくは貸出禁止のボックスに入れてあります。

2012.02.20

-

DVDで”シャンハイ”

シャンハイ?-?goo?映画久しぶりの週末全く用事のない2日間でした。のんびりとリビングの大きい画面のテレビでDVDが見られました。いつもひっそりと小さいパソコンで見る事が多いので39インチのテレビでも嬉しいのです。これは大画面で見る価値のある映画でした。シャンハイというだけで何ともいえない響き、魅力があります。戦前からドロドロした駆け引きが行われた場所、退廃的な娯楽が溢れていた場所、スパイや諜報員が活躍した場所、そんなイメージです。これは日本が徐々に中国を占領し始め、シャンハイにも今にも日本軍の支配に落ちそうな時代の話です。時代が大きく動く時の緊迫感が伝わってきます。渡辺謙さんが軍人としての冷徹な部分と、男として人間としての揺れ動く姿を好演していると思います。歴史もの、戦争ものそして恋愛物としても楽しめる映画です。ところで中国人のコン・リーさんやチョウ・ユンファさんの英語はとても聞きやすいのですが、やっぱり渡辺謙さんの英語は聞きとりにくいのはなぜでしょう。十分に上手なんですが、彼の台詞のときだけしっかりと聞こうとしないと耳に入って来ない。日本語の発声が英語や中国語の発声からは遠いからかなあ、というのが私の推測です。アメリカ人、中国人、日本人といろいろな英語が聞けるという点でもある意味楽しめる映画です。

2012.02.12

-

こんな猫でも好きですか?Bad Kittyの絵本

先日ご紹介したBad Kittyシリーズと違いが分からず注文してあったCD付きが届きました。でもこれは奇麗な装丁のABC絵本でした。Good Kiddy がBad Kittyになった理由がAからZまであるのですが、全くもってとんでもない事なんです。。それにしても凄まじきBad Kittyぶりです。約500語です。YLは1くらい。朗読はいかにもBadぶりが強調されるすばらしい読み方です。先日ご紹介したのは児童書のシリーズです。教室には4冊あります。Bad Kittyの凄まじきBadぶりが、これでもかと書かれているのは絵本と同じですが、文章がグ~ンと増えて2000語から4000語くらいまであります。YLは2くらいでしょうか。Dr Murrayが時々出て来て、猫についての解説する所も面白いです。その部分以外は絵本と漫画の中間のような描き方です。絵がいっぱいでレベルの割には読みやすいでしょう。Bad Kittyの家にやって来たBabyもまたすごい!Bad Kitty対Babyの対決やいかに、と最後まで目が離せません。赤ちゃんの生態もこうやって描かれると相当にひどい物です。でも作者の目にはどちらも愛すべき大事な存在なのです。ちょっとホロッツする所もあります。

2012.02.10

-

大人の多読クラブの日を増やします。

今日は木曜日午前中の大人の多読クラブの日でした。先週よりまた増えて今日の参加者は7人+おちびちゃんでした。教室に入りきらず、となりの個人レッスン部屋も開放しました。2部屋使っても9人で満杯です。貸出用の本を探す時は教室と廊下の本箱の前は混み合ってました。貸出本の記入が終わっていざ本読みの時間はし~んとして読んでいます。時々私が話しかけるのも申し訳ないほど、皆さん集中して読んでいます。皆さんとても熱心でもっと来たいけど、夜は出られないという方がほとんどです。そこで、来月からは金曜日も月に1回多読クラブの日とする事にしました。3月の午前中の多読クラブの日は8日(木曜日)、16日(金曜日)、22日(木曜日)の3回になります。

2012.02.09

-

チャンツ本 "I Like Coffee, I Like Tea"

小学生クラスではこのチャンツの本を使っています。この小さな本の中に絵本の数冊分の内容がぎっしり詰まっています。今日は3年生のクラスでこの中のThree Little Pigsをやりました。今日で2回目。A: Little pig , little pig, Let me come in.B: No by the hair on my Chinny chin chin.A: Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in.このクラスはダンスや劇にするのが大好きなクラスなのですが、やっぱりこれも劇に変化してしまいました。。私がオオカミの台詞を大げさに言ったらそれが気に入ったらしく、これを1人で言いたいというので、やってもらいました。驚いた事にしっかりオオカミらしく言って大盛り上がりでした。今日は台詞だけでした、来週は演技もつけてやってもらおう。いつも自分たちで作り出してくれる楽しいクラスです。A:

2012.02.09

-

2月から新年度体制に移行

6年生の生徒さんたちは今月から中学生と同じスタイルのレッスンに移行しました。今までの全員一緒のスタイルではなく、「多読+個人レッスン」スタイルになります。6年生は全員本を読む事が大好きなので今までの30分の多読から1時間以上になっても全く抵抗ない様子です。先週から変わりましたが、1時間読んで「いっぱい読んだ~。」と、満足した様子。中学生になると部活などで忙しくなって本を借りて行かずに教室内だけの多読になる生徒が多いのですが、現在の中学1年生を見ていて、たくさん読んでいる人と、教室内でやっと数冊という人ではやはり大きな違いが見られます。毎週月曜日に来るAさんは6年生の1月から英語まっさらの状態で教室に来たのですが、毎週5冊以上の本を借りて行きます。すでに10万語を超えて、初見でもスラスラと読める様になってきました。また、毎回QA-100の会話をしますが、テキストの文はスイスイ読み、私との自由会話もしっかりと答えてくれます。読んでいる量がちゃんと結果に出ているんだと思います。また彼女は2時間以上教室にいて、宿題はもちろん全部終わらせてから帰ります。自分より遅く来た人が帰ってもまだ読んでいるときもあります。多読記録手帳には楽しいコメントがいっぱいです。中学生は多読の他に30分の個人レッスンでは学校の教科書もしっかり音読します。でもこれだけではつまらないから他の本も音読しています。これは人によっていろいろ違いますが、Aさんは私とMouse Talesを一緒読みで音読しています。他の人は絵本でチャンツになっているものや繰り返しの多いものを音読しています。それも1回だけではなく先週読んだものをもう1回読んでから新しいものに進むというようにしています。会話も音読も多読もワークもといろいろ欲張ったレッスンですが、英語が単なる学科としてではなく、世界と繋がるための手段である事をもっと伝えて行けたらと考えています。

2012.02.06

-

児童書 "When Hitler Stole Pink Rabbit" by Judith Kerr

「お茶の時間に来たら」"The Tiger Who Came to Tea"ですっかり魅了されてしまって、この作家さんにも興味を持ちました。Judith Kerrさんはイギリスの作家さんですが、戦前にドイツから逃れた避難民だったのです。すでに90歳を超えたJudithさんはヨーロッパの大きなうねりの中で生き抜いて来た人だったのです。そんな彼女が書いた児童書です。児童書ですから、難しい言葉を出来るだけ使わずに書いているような気がします。読みやすい文章です、微笑ましい所もいっぱいあって楽しめます。是非読んでみてみてください。以下ネタバレあり、ご注意!!1933年の選挙でヒットラーが台頭してきます。まだまだ楽観的に考える人も多く、まさかヒットラーの政党が第一政党にはならないと予想している人も多くいた時期に、有名な作家で学者であったお父さんの本が焼かれたり、著名人のパスポートが取り上げられるという情報を得て、一家は大急ぎでベルリンを逃れます。 その後一家はスイスへ、その後はパリへ。一家は定住の地を求めて行きますが、フランスの出版社や新聞社からの仕事が減って経済的には困窮した日々を過ごします。 そんな中でもAnnaと兄のMaxは子どもらしい楽しみを見つけて、友達も出来て学校生活も楽しみます。2年足らずの間にフランス語を修得して行く様子はさすが子どもの能力はすばらしい。 Sarah's Keyを読んだ後にこの本を読んだので、このまま、パリに住んでいたら、Annaの一家(すなわちJudith Kerrさんの一家)はSarahの一家と同じ様な運命になっていたかもしれない、どんな風にイギリスに逃れたのだろうというハラハラする気持ちで読みました。 それを思うとSarahの一家のように普通に慎ましく暮らし、自分たちをフランス人と信じ、フランスが守ってくれると信じていた人々にその後に起きた出来事はあまりにも酷いと思います。

2012.02.05

-

DVDでミレニアムシリーズ NO2 とNO3

ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女?-?goo?映画だいぶ前に1作目の「ドラゴン・タテューの女」を見て衝撃を受けて、でも暴力も凄まじく凄惨な場面もあり、避けて来たのですが、謎が解決されていなくて続きが気になっていました。最近アメリカでリメイクされたとことを知ってやっぱり続きが見たくなりました。昨日と今日で2作連続で見ましたが、本当にすごい作品です。背景が複雑でちょっ混乱しそうになりながらも徐々に明らかになって行く真実、気の緩む暇もないくらいな展開です。どうしてドラゴンタテューを彫ったのかと質問される場面がありましたが、その理由は分からずじまい、それが気になります。アメリカのリメイクはどんな風に描かれるのかそれも楽しみです。

2012.02.03

全14件 (14件中 1-14件目)

1