2024年01月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

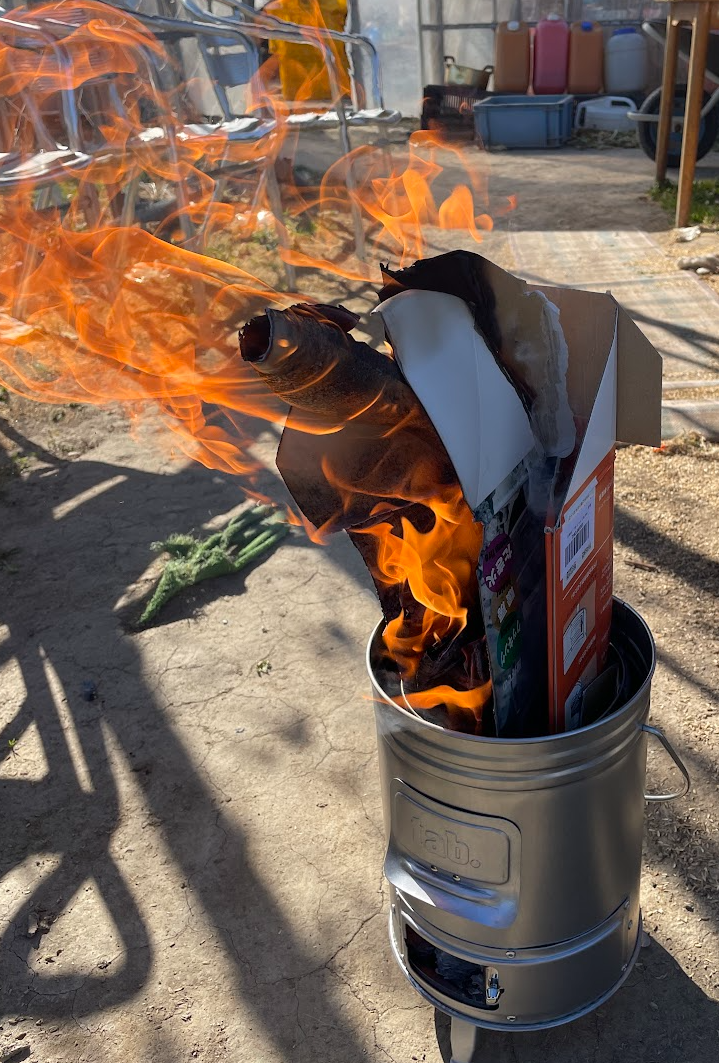

tab.缶ストーブ:野菜の小枝の始末に使ってみました

野菜の小枝の始末に困っています。集めて、燃やすと煙や火の粉がでて近隣の方々に迷惑をかけます。そこで、2次燃焼のできる「tab.缶ストーブ」(田中文金属)を購入し使ってみます。ストーブが入っていた段ボール箱を燃やします。ストーブ上の金属五徳を外して、一番下にある吸気/着火口に紙片をいれてライターで着火しました。すごい勢いで燃えて、3分もかからずに灰になってしまいました。この焚火ストーブを選んだのは、2次燃焼(※1)ができるうえ、薪・練炭・炭・豆炭などいろいろ利用できることです。ナスの枯れ枝が山積になっていたので少し持ってきて燃やしてみました。煙も出なく、よく燃えます。寒い日でしたが、屋外でもストーブのおかげで暖かかったです。枝をくべながら炎を見ていると、時間を忘れます。癒しの時間でした。先に燃やした、段ボールの灰が下にたまっていたので、空気の流量が減り、くすぶり始めました。吸気口から灰をかき出してやるとよく燃え始めました。燃焼後はほぼ灰になりました。缶をひっくり返せば、簡単に灰を取り出せます。次回は、湯沸かしや調理をしてみたい。金属五徳を載せて使いますが、この時は本体横の薪投入口を開けて使います。※1「2次燃焼」:管の内部には内缶があり隙間を熱せられた空気が上がってきます。 この空気によって、不完全燃焼による煤や可燃性ガス(COなど)を燃やします。 それによって、ほとんど煙がでない。Amazonで5200円でした。ペール缶などを使って作る記事がたくさんありましたが、買っちゃいました。

2024.01.29

コメント(0)

-

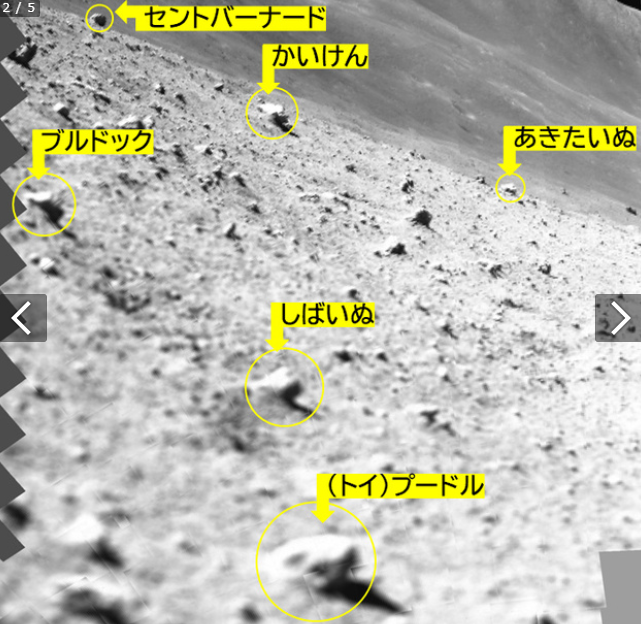

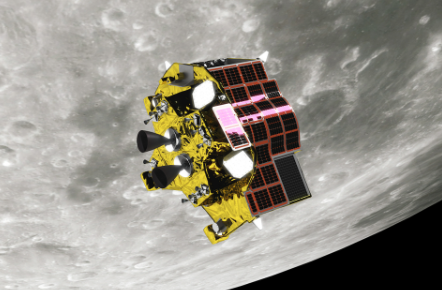

月探査機SLIMが復活

月探査機SLIMは月面着陸に成功したものの、太陽電池に光が当たらず「休眠状態」となっていました。月探査機SLIM:着陸エンジン一基損傷も予定地点をはずさず着陸→2024/1/25ブログ月にはSLIMがいる:小型月直陸実証機軟着陸成功→2024/1/20ブログ太陽光があたり、発電が開始されると、休眠を解き、探査活動が始まります。「昨夜28日11時ごろ、SLIMから通信が届き、運用を再開した」と、JAXAはXで報告しました。※SLIMに搭載されたカメラで撮影した月面画像。「しばいぬ」などは、観測候補となる岩石の愛称。休眠状態になる前に撮影した(C)JAXA/立命館大学/会津大学運用再開後、SLIMから届いた写真は※SLIMが再起動後に観測した「トイプードル」と名付けられた岩石の画像(C)JAXA

2024.01.29

コメント(0)

-

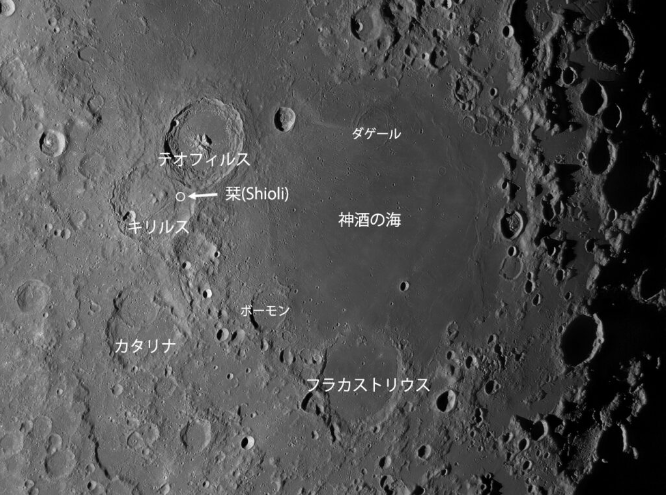

月探査機SLIMのマルチバンド分光カメラ

2024/1/20に月小型探査衛星SLIMが月赤道付近のクレーター「しおり」にピンポイント着陸をしました月にはSLIMがいる:小型月直陸実証機軟着陸成功→2024/1/20ブログそして、2024/1/25に軟着陸詳細についてJAXAの記者会見があり、月の画像も提供されました。月探査機SLIM:着陸エンジン一基損傷も予定地点をはずさず着陸→2024/1/25ブログクレーター「しおり」周辺へのピンポイント着陸の目的月の起源は巨大衝突説が有力です。地球が成長途中、別の天体が衝突し、形成された破片やダスト、ガスなどが集積して月ができるとする説です。ただし、衝突天体のサイズや化学組成、月の原材料が主に地球由来か、衝突天体由来かわかっていません。これを知るために、月のマントル(体積の90%以上を占める)の組成(鉱物量比や鉄とマグネシウムの比など)を調べるために、新しいクレーターの「しおり」周辺が選定されました。月の赤道付近のほんとに小さな名前もなかったクレーターです。今回の着陸に際して命名されました。「しおり」は直径270mしかありません。SLIMのマルチバンド分光カメラ750nmから1,650nmまでの波長帯を10バンド、10mの距離で0.13cm/pixelの高解像度で観測するカメラです着陸点周辺の岩石と月表面の土壌を観測します。観測波長は月の主要鉱物である輝石、カンラン石、斜長石などを識別するために選定しています現在、SLIMはひっくり返っており、太陽電池の向きが西に向いているので太陽光があたらず、充電待ちしっかり充電して岩石の分析が進むことをいのります。

2024.01.27

コメント(0)

-

月探査機SLIM:着陸エンジン一基損傷も予定地点をはずさず着陸

本日2024/1/25、14:00からSLIMについてのJAXA記者会見があり、着陸時以降の状況について解説がありました。以降の画像はJAXA提供。着陸直後の記者会見については月にはSLIMがいる:小型月直陸実証機軟着陸成功→2024/1/20ブログ①SLIMの第一目標である高精度着陸は大成功 随時月面の目標をカメラにとらえて着陸目標地点を目指す自律的な高精度着陸航法が用意されています。目標地点はSIOLIクレーターの緩斜面です。高度50mでホバリングし、障害物検出を行った後、回避しながら2基のメインエンジンで軟着陸を行う予定でしたが、1基のエンジンが故障、推力が約半分になりました。そのため東に予定地点から東に55m流されましたが、制御系によるバックアップで何とか軟着陸しました。「着陸地点から半径100m内」が目標でしたので、かなりすぐれた着陸であったようです。(着陸時、降下速度1.4m/s、仕様では1.8-2.2m/s)着陸直前に小型ローバーLEV-1とLEV-2を放出しています。LEV-2にはカメラがあり、LEV-1を経由して地球に送信されます。そして、フロントカメラから撮ったSLIMの画像は金色がSLIMでエンジンを上にして着地し、太陽電池パネルが西を向いています。西を向いて太陽が当たらないため、今のところ発電できず、太陽が西に動くのを待っているとのことです。(左の青い金属様のものはLEV-2の足、中央の赤を含む線はパケット受信ミス)②SLIMからの月面画像太陽電池が動作していないので内蔵電池による257枚画像が得られました(予定は333枚)。それを組み合わせた画像です。マントルに由来するカンラン石とみられる石(赤矢印)も見つかっている。(クレーターから出てきたマントル由来のカンラン石を調べるのも調査目的)厳しい着陸になったが、マルチバンド分光カメラ、LEV-1,2とも健全なので、今後も楽しみです。②月面探査ローバーLEV-1とLEV-2についてLEV-1は月面をジャンプして移動します。今回のホッピング回数は6回でした。LEV-2からの画像を中継して、地球に送る中継機能があります。LEV-2はボール状から円筒状に変形し、転がって移動します。この2つは電池で動いていて、0:20~2:30の間、1時間50分活動し、停止しています。LEV-1は太陽電池があり、充電を待っている様子。成果は以下月面上でロボット間通信に成功したのは、最大の成果だそうです。

2024.01.25

コメント(0)

-

150万アクセスありがとうございました

今日、150万アクセスを越えました。2017年6月11日から始めたつたないブログですがたくさんの方に閲覧していただきましたありがとうございました。現在までの記事数、2千4百超。高校化学の授業と実験、授業や部活動に使えそうな話題、分子模型と結晶模型、などを中心に掲載してきましたが、現在勤務する高校は実験が困難な学校なので、今年は実験の記事は1つだけ。なかなか高校化学の現場に役立ちそうではないので、残念です。ともあれ、今後も掲載を続けますのでよろしくお願いします。

2024.01.23

コメント(0)

-

山手線を回ってきました:スーパートレインスタンプラリーJR東

日曜日に首都圏JR駅をめぐるスタンプラリーをしてきましたJR東日本では1/12-3/4に「スーパートレインスタンプラリー」を行っています。写真(下)に示される駅の改札外に特急のスタンプがあり、10枚集めると景品がいだだけます。主に山手線周辺を散歩しがてらめぐってきました。午前中は雨でしたので、池袋で昼にそばを食べ、パンなど買い物。品川で夕方、カレーを食べました。スタンプ設置場所には平均2,3組が待っていましたが、東京駅は30人ほどの列ができていました。それで、ゲットしたスタンプは、、、駅には「駅スタンプ」もあるので間違えて押してしまった親子もいて、注意が必要です。山手線車窓から見る東京は、懐かしい風景もありましたが、ずいぶん変わってしまったところもありました。景品ですがNewDays(キオスク)で600円以上の買い物をし、スタンプ10を提示するといただけます。景品の厚手のアクリル板で作ったスタンドです。右のチケットは1日乗り降りができる都区内パスで760円です。券売機で購入できます。日曜日の半日を都内の山手線をめぐりながらぶらぶらと過ごしました。ほとんど座って景色を見ながら、ときおり街をめぐって、、、いい時間でした。じつはそのあと、有楽町の国際フォーラムのホールで中島みゆきのコンサート「歌会1」をみてきました。4年ぶりのライブだそうです。若くて30代、ほぼ中年から老年の聴衆でした。高校時代に深夜放送ラジオ「オールナイトニッポン」でずいぶん聞いたものです。懐かしかった。アンコールで「地上の星」を歌いました。

2024.01.22

コメント(0)

-

月にはSLIMがいる:小型月直陸実証機軟着陸成功

資料は 小型月着陸実証機「SLIM」JAXA より今日0時30分ごろ、JAXAの小型月着陸実証機「SLIM」が月の狙ったクレーターにピンポイント着陸しました。SLIM (Smart Lander for Investigating Moon)は2023年9月に種子島宇宙センターからHⅡ-Aにのせられて打ち上げられ、今日、月に軟着陸しました。目的は2つ①小型の探査機によって、月への高精度着陸技術の実証を目指す。 これまでの月着陸の精度は数Kmであるが、100m以内の精度で軟着陸を行います。 目的地はクレーター「しおり」です。「栞」の意味があるそうです。 月基地への荷物運搬にはこれが必須。 また、選定された探査地での活動もできる。②軽量な月惑星探査機システムを実現し、月惑星探査の高頻度化に貢献。 打ち上げ時は710kg、推進薬なしで190kg。 2.4×1.7×2.7mの大きさ。 おおよそ軽自動車の質量、おおきさですが、軟着陸のための推進薬は本体の4倍もいるので、本体が軽量なほどペイロードが増やせる、推進薬が減らせる、投入が楽になるなどの利点があります。軟着陸はしたものの、まだ太陽電池による電源供給はできていないようです。また、「100m精度」も確認されていません。(昨夜の実況を見た限り着陸シーケンスは問題なかったようです)詳しくは、1/21日週以降の記者会見を待つしかないようです。ミッションの成功基準は以下です。もし、太陽電池がうまく働かなくとも、上の基準の「フルサクセス」まではいっているのではないかと思います(そう願います)。たくさんの予算をかけたプロジェクトですが、すべて成功せずとも、これは実験です。失敗が当たり前、失敗したとしても多くの知見や技術的発展をもたらします。今後のスタッフやSLIMを応援しています。

2024.01.20

コメント(0)

-

水素H2エネルギー③水素の作り方1電気分解

栃木県のダムの見学で東電の所員に聞いたところかつての揚水ダム(電力が余っているときダム湖に揚水して、不足の時に水力発電し供給する)は夜間の余剰電力で揚水していたそうですが、現在は昼間に揚水しているそうです。これは、太陽光発電が昼間しか発電しないことによる変化だそうです。藤原・奈良俣・八木沢3ダム点検放流見てきました;まるで夕立(;^ω^)→2022/5/23ブログ需要に応じて発電し供給することしかできないので厄介です。いま、電力は蓄電池(Li-ionなど。充放電に制限があり、リサイクルが難しい)にしかためることができません。そこで、余剰電力で電気分解して、水素H2として保管・流通させる利用法が考えられました。水素は燃料電池、自動車燃料、二酸化炭素の改質(メタネーション)など利用の可能性は広いです。①中・高校での電気分解高校化学で水素H2の生成は金属と酸の反応、水性ガスによる生成の他に電気分解による反応があります。生徒実験では1mol/LNaOH水溶液炭素電極で1.5V、1A程度で電気分解。陽極:4OH- → O2 + 2H2O + 4e-陰極: 2H+ +2e- → H2 (または,2H2O + 2e- → H2 + 2OH-)写真は市版の電気分解実験装置(モノタロウ)であるが、電極が炭素棒のため効率が低くなります。②産業としての電気分解の可能性高効率を得るためには、電極に白金Ptなど貴金属を利用するが、高価なため水素の製造単価が高くなります。そこで、電気分解の電極や電気分解条件については多くの研究があり、白金Ptを減らしたり高効率で水素H2を得ようとする努力が続けられています。高効率・製造単価を下げるための研究を2つ紹介します。(1)電極の開発 電気分解に同じ電力を使っても水素発生量を増やす効率的な電極の開発、また、貴金属の白金Ptを減らす電極の開発、電極の長期利用素材の開発、など次々に研究報告がされています。目についたものは以下です。超高効率な水の電気分解を実現するナノシート状合金触媒を開発京都大学大学院理学研究科 北川宏 教授、草田康平ら(2021/2/17 科学技術振興機構)酸性溶液中で水の完全分解を高活性に長時間促進するルテニウム–イリジウム(Ru–Ir)合金電極触媒の開発に成功。この触媒は特徴的な珊瑚形状をしたナノ構造体であり、3 nm(3×10-9 m)程度の Ru–Ir 合金ナノシートの集合体です。継続時間はまだ122時間です。白金/炭素ナノマテリアル複合体による水素発生触媒の開発理化学研究所 川本益揮ら(2023/8/21 理化学研究所)PtNP/単層カーボンナノチューブ触媒は、白金量が市販の白金/炭素触媒の470分の1であるにもかかわらず、白金の単位質量当たりの電流値が270倍を示しました。高価な貴金属の使用量を減らすコスト効率の高が高くなります。常圧、25℃で150時間電気分解しても水素発生に変化が起きないことが確認されています。(2)反応条件の検討高温で反応が促進されることは、化学の授業でもおなじみですが、温度を上げて電気分解する方法が実用化に近づいています。高効率な水電解技術「SOEC」、量産規模の早期拡大が普及のカギに「日経クロステック」ニュース解説SOECは、水素などから電気をつくるSOFC(固体酸化物形燃料電池、Solid Oxide Fuel Cell)の反応を逆にたどる技術。700~800℃で電気分解を行うが、大きな廃熱を伴う製造工場内にSOEC装置を併設すれば効率を上げることができる。大阪ガスはSOECで生産した水素とCO2でメタンを合成する過程で得られる廃熱をSOECに利用するシステム「SOECメタネーション」を開発している。以上ですが、電気分解に利用する電力源が大きな問題となります。化石燃料を使う発電では、本末転倒となるので、再生可能エネルギー(含む原子力発電)を利用するしかありません。ここまでの話:ブログの内容を連続できませんでしたので、「水素エネルギー」についての話題のこれまでのリンクを貼っておきます。水素H2エネルギー①昨今のエネルギーを見る→2024/1/7ブログ水素H2エネルギー②1970年代までは水素H2とCOが都市ガスだった→2024/1/9ブログ

2024.01.15

コメント(0)

-

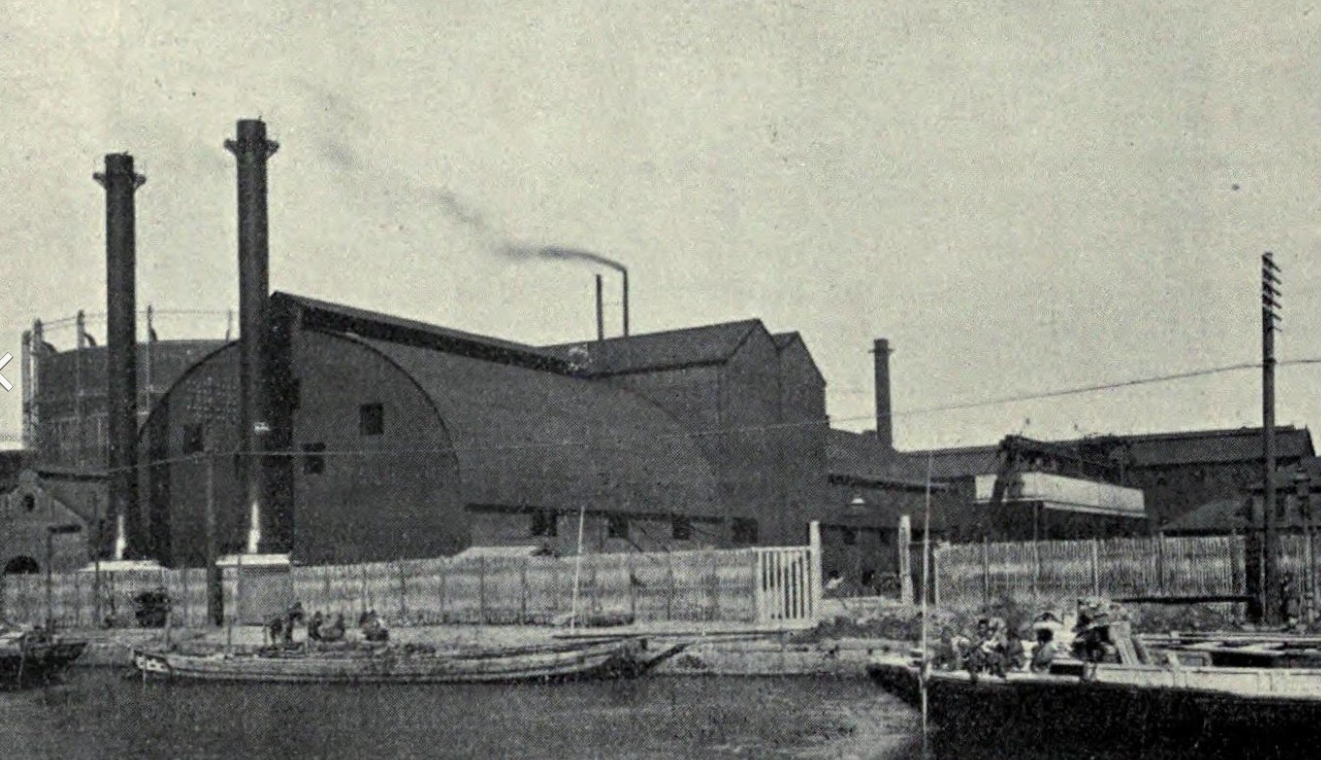

水素H2エネルギー②1970年代までは水素H2とCOが都市ガスだった

なんと、1970年代までは水素H2を主要成分とした都市ガスを家庭で利用していました。この都市ガスの成分は水素H2、一酸化炭素COで、水性ガスと呼んでいます。実は石炭を乾留(蒸し焼き)して炭素部分だけを残した燃料=コークスと水が原料です。(昔、私の小学校ではストーブでこれを燃やしていました。コークス当番の生徒が毎日運んでいました)東京瓦斯のガスタンクとガス炉 Wikipediaよりちなみに豊洲の鮮魚市場は東京ガス工場の跡地でした以下、水性ガスの生成反応です。柏谷悦章・石井邦宜 「H2Oによるコークスガス化反応における反応の種類」鉄と鋼 Vol79(1993)No12 では、かなり詳細に反応の分析がされている反応温度1000℃(1273K~1673K)で小粒コークス充填層に水蒸気を通過させ水性ガス反応を起こさせ、生成したガスを分析した結果です。(反応式中=は化学平衡を現す、ほぼ吸熱反応です)水性ガス反応Ⅰ:C+H2O=CO+H2 主な反応水性ガス反応Ⅱ:C+2H2O=CO2+2H2 かなりの割合で生じているブドワール反応:C+CO2=2CO この反応も起こっている 水性ガスシフト反応:CO+H2O=CO2+H2 1273K以上ではこの反応はおこりにくいたくさんの反応が高温で炭素Cと水蒸気H2Oを触れさせることで起こっており、かなり複雑です。このことにより都市ガス成分は水素H2と一酸化炭素COをふくんでいて、昔はガス漏れによる一酸化炭素中毒事件が起こりました。現在の都市ガスはメタンCH4です。有毒ではありませんので漏れても引火にだけ気を付ければ中毒の心配はありません.水性ガスの燃焼反応はCO(g)+1/2O2→CO2+283KJH2+1/2O2→H2O+286KJです

2024.01.09

コメント(0)

-

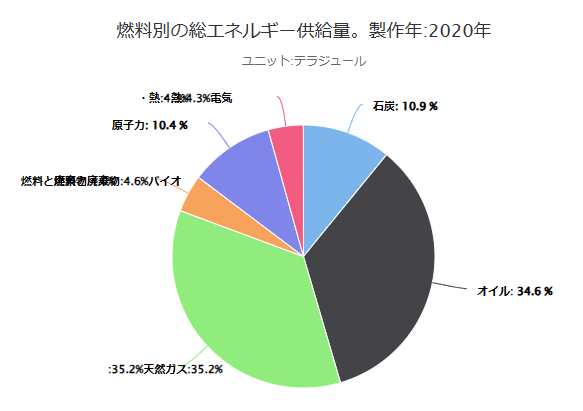

水素H2エネルギー①昨今のエネルギーを見る

自動車のEV化が話題です。世間では「温室効果ガスCO2を減らしましょ」ということでLi-ion電池中心の電気自動車(BEV)がずいぶんと推進されているようです。私は「CO2削減が気候変動に影響する」という説に懐疑的、そして寒冷期のBEVの走行距離が低下するので当分ハイブリッド車を乗り続けようと思っています。むしろ(百歩譲って)CO2を減らすなら、利便性を考えると水素H2が自動車燃料、電力生成、燃料備蓄に向いているのではと思い、水素エネルギーについて整理してみようと思います。はじめに、世界の1次エネルギーについて①世界の燃料別の総エネルギー供給量(2020年)UNSD エネルギーバランスよりhttps://unstats.un.org/unsd/energystats/dataPortal/石炭・石油・天然ガスなど化石燃料が約80%を占めています。水素H2は供給されていません。天然資源としてH2は水に溶けているものが確認されていますが、まだあまり利用されていないようです。②燃料別のエネルギー(各燃料の単位発熱量)燃料1Kg当たり、燃焼による発熱量(MJメガジュール)です。原油から水素までは液体です。液体密度をかけて質量にしています。石炭は輸入炭、国内炭、無煙炭などの平均値、重油はA~C重油の平均値です。また、LNGはメタンCH4が主成分、LPGはプロパンとブタンが中心の混合物です。③現行では水素H2は商用化されていないけど…水素H2は②で比較したようにLNG(CH4)と同じくらいの単位発熱量120MJ/Kgを持っており、技術の発展によって保存・輸送が可能になっています。電力のエネルギーミックスへの参入や自動車や列車・航空機の燃料として期待しています。今後のブログの予定は水素の作り方、輸送や保存の技術、利用の技術の発展について調べていきたいと思います。

2024.01.07

コメント(0)

-

2023年記事ランキング、そして、明けましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。昨年はたくさんの方に見ていただき、少しは授業の役に立てたかなと思っています。これまでの、アクセス数は12月31日15時で148万6092でした。昨年から約28万2千アクセス増えました。さて、昨年のブログ閲覧数1000アクセス以上をランキングにまとめました。インデックスとしてご利用ください。タイトルからは左欄「キーワードサーチ」や掲載日時からは左欄下「カレンダー」からたどり着くことができます。《生徒実験・演示実験》定番の生徒実験・演示実験を準備段階から記録した内容です。実験解説書には、実験方法など詳しく書いてありますが、実験準備ー実施ー実験説明のための黒板内容ー生徒の間違えやすいところー実験の勘所ー生徒のレポート内容実験の進行とともに記録したものは先生方の役に立つのではないかとおもって掲載しました。定番の生徒実験・演示実験を準備段階から記録した内容です。昨年は学校講師の受け入れ先が実験を行わない学校だったので1つだけでした。左からアクセス数、タイトル、投稿日の順です。1000アクセス以下でも実験・演示の記事はたくさんありますので、左らんのキーワードサーチから検索してみてください。今年は昨年に比べて「中和滴定実験」や「電離平衡」「滴定曲線」のアクセスが多かったようです。《模型》結晶模型、分子模型の作り方を解説した記事です。作ってみるといろいろな知見が得られます。忙しいかと思いますが、どうぞ作ってみてください。1170アクセスの「六方細密構造を斜めに切ると面心立方格子になる模型を作る 」これは私の間違いです。すみません。「間違ってました」と書いた上でしばらくさらすことにします。《授業》また、iPadを授業に使い始めて5年超になりますが、授業にはとても役立ってくれ、今では手放すことができなくなっています。使い勝手のよいソフト「GoodNotes」と合わせて使い続けています。1183アクセスの「授業用プロジェクター画面ミラーリングAnycast換えました」について常に安定して表示ができない(特に動画表示で映らなくなる)ので、今はiPadのTypeCコネクタから有線でプロジェクターにつないでいます。AnyCast本体のバッファメモリーがあふれるのではないかと思っています。AnyCastは無線で表示でき、安価なので魅力的ですが、授業で長時間利用すると不具合を起こします。《解説》同僚や生徒と会話していて、生じた疑問を調べて解説しています。中途半端に解説しているものがたくさんあります。ご容赦ください。問題提起の意味もあります。2877アクセスの「なんで水銀はじょうおんでえきたいなの?」は2回にわたって解説を試みましたが、わかりやすくない(=私の理解が完全でない)ので不十分な内容になっています。《コンピューター》ラズペリーPieやラズベリーパイPicoを時々紹介しています。イギリスのコンピューター教育のために作られた「ラズベリー」という人差し指~手のひらサイズのコンピューターです。特にラズベリーパイPicoは、なんと630円。昨年は500円でしたが円安のせいでしょうか、値が上がってますね。コンピューターで様々な測定器やモーターを制御するIoTの学習に最適です。これは特に生徒の部活動で利用してほしくて、いじってみました。ラズベリーパイpicoはコンピュータではありますが、プログラムを入れ替えて汎用とせず、単機能の測定器として利用することが本来の目的だと思います。センサーも安いので目的別に割り切って使うといいでしょう。《日常・その他》日常の話題や旅行などの関連を載せています。では、今年もよい1年でありますよう。

2024.01.01

コメント(0)

全11件 (11件中 1-11件目)

1