テーマ: 日記を短歌で綴ろう(3844)

カテゴリ: 気まぐれ短歌

♪ カフカ経てサルトルを抜けリルケへと霧はいよいよ深まってゆく

原文で読めたらもっと違う印象を受けるのだろうけど、そんな事は肉眼でスギ花粉を見るより困難な事。

しかしながら、魂が叫んでいるような開高健の文章から心を揺さぶられ、作家とはかくも激しいものなんだと思うに至って、一応は通過しておくべき関所としてのこれらを読むことは決して無駄ではないと思うようになった。

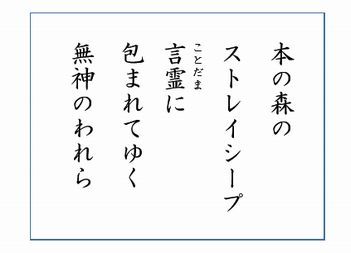

♪ 本の森のストレイシープ言霊(ことだま)に包まれてゆく無神のわれら

彼は、 「社会の異物で亡くなった作家、自己にナゾをおぼえなくなった作家、好奇心を失った作家、時代の触手でなくなった作家、書斎の外へでなくなった作家、本と議論しか知らない作家、直感力を失った作家、白熱も凍結もない作家、金を貯めるように知識を貯める作家、自我を捨てることを知らない作家、賭けない作家、コトバだけしかない作家、地図のない旅をしない作家、本能を失った作家、何かを弁護しかしない御用作家、そのような作家に私はなりたくない。」 と。

また、 「川のなかにかたくなにうずくまる岩のような実体感のあるイメージに出会うということは現代文学ではほとんどなくなってしまった。」 とも書いている。

彼が、広告マンから作家になった時代(1950年代~60年代)と今とは状況が全く違うが、その過剰な自意識と意気込みや覚悟のようなものが、新鮮で心地いい。

今のようにストーリを展開して、先へ先へと誘導していくような小説が受ける時代において、サルトルやリルケなんて誰も見向きもしない。しかし、人間の本質そのものはその当時と何にも変わっていない。変わったのは、人々が物事を突き詰めて考えるということをしなくなったという事。求めている情報が手軽に簡単に手に入り、好みのものだけを掬い取って自分とは違う意見や考え方を受け入れようとしない、薄っぺらな人が増えたのも事実。

そんなこと昔も同じだという意見も聞こえてきそうですが、余りにも安易に情報が入ってくる時代、物事を深く考える余地を持たなくなっているのは確かでしょう。

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題してスタートすることにしました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

☆ 短歌集 「ミソヒトモジ症候群」 円居短歌会第四歌集2012年12月発行

● 「手軽で簡単絞り染め」

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[気まぐれ短歌] カテゴリの最新記事

-

■ いい天気だが・・・政治は・・ 2017.10.08

-

■ 安楽死という選択肢 2017.10.06

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

サイド自由欄

◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。

◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。

◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。

◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。

◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。

★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)

「アーカイブ」

◎ Ⅰ 短歌

◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編

◎ Ⅲ 興味深いこと

◎ Ⅳ 興味深いこと パート2

◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など

コメント新着

© Rakuten Group, Inc.