2012年12月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

自宅が珈琲専門店に早変わり

お客さんの引越パーティでコーヒーを淹れてきました。常連であるIさんから「40名分のコーヒーを作ってほしいんだけど・・・」ということだったので、40数名分の珈琲を持っていった訳ですが、あっという間の1時間たらずでなくなってしまいました(軽く40名以上来てましたよね・・・)実際飲んで頂いた方の中には、「野村さんですか??」と声をかけてくれる方もいらっしゃり、「はい、野村です。えーと今日はですね○△□のコーヒーを持ってきたんです。このコーヒーは¥$&で#*@なんですけど・・・」から、いつものごとくペチャクチャと長く話込んじゃいました(緊張と喜びがごっちゃになってお店のときより話が長かったかも、笑)松屋式の道具一式も持っていき、実際にみなさんの目の前で淹れていたわけですが、やっぱりお湯をかけて粉が「プクー」と膨らんでくるところは、驚きとともに楽しんでもらえますね。提供する人間としては、やっぱり目の前で淹れて飲んでもらうこと、つまりは直にお客さんの反応がわかるのは一番の喜びです。松屋式は淹れ方がちょっと特殊なので、必ずといっていいほど淹れ方に関する質問が飛び交います。今回は日本語、中国語、英語の3カ国語でしたが、説明をする上では文法的に正しいかどうかはひとまず置いといたとしても「伝える」ことの大切さを感じますね。こちらのつたない表現にも必死に耳を傾け理解してくれようとしている優しいお客さんに大感謝です。後日パーティに来られた方からは、「あのコーヒーが飲めただけでも、I家に行った甲斐があった」「すごく幸せな気分になれた」と言っていただきました。もっと自分にできることを磨いていこうって思いますね。ありがとうございます。

December 23, 2012

コメント(3)

-

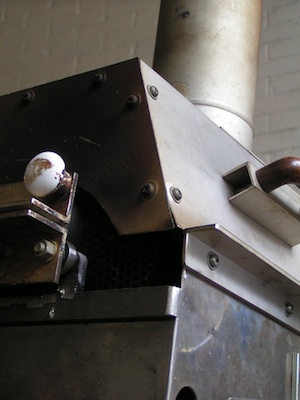

焙煎機のカスタマイズ

新しい焙煎機の製作や微調整などでお世話になっている加工屋のボス、、眼差しは真剣そのもの。

December 21, 2012

コメント(0)

-

中国マクドナルドのスプライトに違和感?

杭州のマクドナルドでスプライトを飲んでみた、、でも、なんだか味に違和感が・・・。氷の問題、水の臭み、炭酸の物足りなさ、香料などなど、何が問題なのか、はたまた全てが問題なのか。。考えてもみれば、スプライトも環境によっては味の劣化が起こってもおかしくないわけで、中国の状況などを考えた場合には、上記は多いにありえます。ただ今回の場合は味の劣化というよりも、香りの違和感に問題があるように思うので、製造工程の問題なんでしょうか(工場見学できたら楽しいんですけどね。。)でも、そうなると、中国のマクドナルドのスプライトは国内生産?だとすると、コーラの味も違ったりするとか??想像力はがあらゆる方向に広がっていきます。とりあえず炭酸飲料の作り方はこんなものがありました。炭酸水(サイダー)を作る方法http://cooking.f-blog.org/Western-Style/make-cider.html写真があるとわかりやすいですよね。炭酸水の作り方(クエン酸+重曹)http://q-labo.info/memo/000123.php水温が高いと炭酸が弱くなるというのは勉強になりました。炭酸水の作り方や使い方http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1379183078炭酸に美容効果があるというのも、初耳でした。疑問の答えとして適当なものは探しても見つかりませんでした。スプライトを一緒に注文し飲んだ方にも「味違いますね?」といってもキョトンとされるだけだったので、ただの勘違いレベルなのかもしれませんけど。味の感じ方には、舌の上の味蕾で捉える味覚だけでなく、嗅覚や触覚、更には視覚、記憶などにも関係していることは知られるようになりました。1990年まで当たり前だとされてきた味覚地図(酸味は舌の脇で、苦味は舌の奥で感じるなど、味の感じ方が舌の上で分担されているという考え方)が真っ向から否定されるようになったり、アイスクリームなどの味の多くが香料によるもので味を感じるのは味覚なのか嗅覚なのか、、辛味は痛覚だーなどなど、興味深い話があります。昨今では、第6の感覚として「カルシウム味」や「脂味」の研究もあるようで、時代を経ていくと味わいが増えていくのだとしたら、50年後や100年後にはどんな感覚が出てくるのやら、、これも想像していくと数日は楽しめるネタです(笑)一説によれば、アリストテレスも7つの要素で味を分けていたいたという記述もあり、昔から人の興味の対象だった「味」というものには、知れば知るほど味わい深い世界があります。まだまだ味への興味は尽きませんね。(※アリストテレスの7つの分類は、甘味、塩味、酸味、苦味、渋味、辛味、えぐ味)感性の起源 ヒトはなぜ苦いものが好きになったのか 都甲潔著 中公新書バクテリアなど単細胞生物は苦いものから逃げる。なぜなら毒だからである。ヒトの赤ちゃんも苦いものを避けるが、成長にしたがって好むようになる。違いはどのように生まれ、どれほど違うのか。そして、私たちがふだん認識している「感性」は何にもとづくものだろうか。五感のうち、生きることに直接かかわる味覚と嗅覚を手掛かりに、生物が外界の情報を認知し、イメージを形成する過程を追って、ヒトとは何かを問い直す。

December 20, 2012

コメント(0)

-

コーヒー通が楽しんでいるコーヒーの究極形の楽しみとは

ゴクゴク、、ゴクゴク、、新しいブレンド作りのため、連日コーヒーのテイスティング中です。(コーヒーを飲まないと香味がわからない人間なので、お腹タプタプで大変ですw)ブレンド作りはこのようなチャートをベースとして、更に細かいディテールを整えながら香味調整していきます。テイスティング期間中は神経を集中させるので、終わると全神経が「ちょっと休ませて〜!」と訴えてくるのがわかるぐらいです。でも、新しい香味の創造はやっぱり何年経っても楽しいですね。たまに頭の中でイメージが膨らみ過ぎて、一人でニヤついてます。昨今のコーヒー業界の流行はサードウェーブのシングルオリジンが基本的な考えとしてあるのですが、個人的には珈琲屋の楽しみの究極形はブレンド作り(=新しい味の創造)ではないかと思ってます。シンプルに産地の香味を生かすのもいいですが、複雑性のある香味もこれまた良いモノです。良いブレンドに出会うと「美」を感じますからね。産地の香味×焙煎による香味の生かし方×配合比率×抽出による香味の生かし方=抽出液としての完成度ブレンド作りの公式はこんな感じでしょうか。別段特別なことはしてませんが、サンプルとなる生豆が決まっているのなら、サンプルをどのように焙煎しどのように抽出しているか、、つまりはサンプルの香味をどう捉えているかによってもフレンド作りは変わってきますので、複雑化すると出口のない迷路になりますが、だからこそその分の作り手のやりがいと面白みが大きいわけです。サードウェーブのおかげで昔のブレンド作りとは考え方が大きく変わったのですが、そのお話はまた今度。期日が迫っているのでブレンド作りを急がないと!ブレンド完成目標は年内、、できなければ土下座かな。。ブレンドの味を捉えるコツ飲み比べ教室が楽しいと言ってもらえる理由

December 18, 2012

コメント(0)

-

コーヒー店経営とグローバル化の波

モカイエルガチェフェ試飲と香味評価で脱線したことを、更に脱線させます。なぜわざわざこんな面倒なことをしているのかと言えば、ただ焙煎したてで新鮮ですという切り口だけでは、もう価値にならない時代になってしまったため。それに変わるものとして、スペシャリティコーヒーやサードウェーブなど新しい切り口は生まれていますが、こういうものも結局はひとつのブームでしかありません。つまり売り手側の論理であるということです。結局コーヒー店が持っていなければいけないのは、おいしいコーヒーを作る基本の技術と、それをいかに伝えていくかの方法の2つです。今のように原料の目新しさだけで売るスタイルはみんながやりだしたら終わり、、つまり頭打ちが早いわけです。一部のコーヒー店を除き、真面目にお客さんを見ているお店であれば、その頭打ちはすでに実感レベルとして捉えていてもおかしくはありません。もっと言えば、現状のおかしさに気付く、、と言ったほうがわかりやすいですか。。なんとかそのおかしな枠組みから脱しようと、日々お店は情報を集めて新境地開拓をするわけですが、それが原料のみにフォーカスするだけでは視野が狭くなるだけでなく、大切なものを捨てていくようなものです。この先には、明るい未来などありません。他店と違いを生み出そうとすればするほど、差異が小さくなっていくバラドックスを受け入れるしかないんです。今の流れがなぜ生まれ、この中で誰が得してるのかを考えてみれば、よくわかることです。結局今やっていることは短期的なマーケットでしか通用しない小手先レベルのことですからね。気付いているお店はすでに危機感を持って動いているでしょうし、今はまだ動いてないということであれば、それは身にしみて気付いてないということであって、まあ今よりもこの問題が表面化しないと本当の意味では実感しないのかもしれませんけど。。でもその「誰もが実感したとき」ではすでに遅いんです。後手後手にまわっている状態は先細りにしかなりませんからね。時代が変わっても、技術をしっかり持ってるお店はやはり強いです(技術バカはダメですが)。こういう時代だからこそ、基本となる部分を今のうちにしっかり学び固め自分の中に取り込むことが大切です。小手先レベルでは、消費者もいつまでもバカじゃありません、今まで必死で積み上げてきた信用も一瞬で吹き飛びます。ようは、いつまでも誤魔化しではやっていける時代ではないんです。周りが時代に流されている時だからチャンスがあるわけで、つまり、時代の影響を受けない技術と考え方を身につけ、そして、それをいかに見える化していくか、、これに8割の時間を使うこと。常にこれを基本に先を見据えていくこと。違う業界の方々とお仕事をしていても、やっぱり基本が一番大切なんだと感じます。上海で増え続けているカフェを見ていて、5年後に残っているお店なんてきっと1割もありません。それは日本の過去のブームを振り返ってみても、どれだけのモノ、コトが残っているでしょう。所詮はブームで出てきたものはブームが終わればそれと同じく消えていくものがほとんどだということと同じです。コーヒー店経営も楽ではありませんが、真面目なコーヒー店には生き残っててほしいですね。そのためには時代が変わっても変わらない生きる術を身につけることですね。頑張りましょ。

December 10, 2012

コメント(1)

-

上海のコーヒー事情とサードウェーブ

最近は昔より真面目にコーヒーを飲んでいるんじゃないかと思うぐらい。まあ仕事の一環もありますが、アルトを離れてから純粋なコーヒー好きに戻った気がします。そんな話はさておき、最近の上海コーヒー事情ですが、ほんと至る所に小さなカフェ、それもコーヒーが当たり前にあるお店が増えてきました。9年前では考えられなかった状況です。今の上海は、日本の15~20年前のカフェブームを想像してもらうとわかりやすいと思いますが、雨後のたけのこのようにあれよあれよと増え続けて、3ヶ月振りに同じ場所を歩いてみると「こんなスペースあったんだ・・・?」と目を疑うほど、お店や改装工事などを目にします。散歩好きとしては新しい発見が多くて楽しい環境ですけどねw上海の流行も、傾向として世界的なコーヒー業界の流れ(SCAA的)にがっちり乗る形で、「コーヒーは果実だ!」派のスペシャリティコーヒーの浅煎り系が多いです・・・中国にしても、日本にしても、こうなってしまうのは仕方がないことなんですが、、短期的な方向が決まってしまったようで個人的にはちょっと残念な思いです。コーヒーは果実?スペシャリティって何?なんで浅煎りが多いの?こんなことを思われる方もいるかもしれませんが、、何がどうなって今に至るのか、この流れを知りたいと思う方は、カーサブルータス「コーヒーをもっとおいしく飲むために」の14~19ページにある「サードウェーブ・コーヒーって何?」を読んでみて下さい。ファーストウェーブからセカンドウェーブ、サードウェーブに行き着くまでの流れと、サードウェーブの4か条など上記が何であるかが簡単に書かれていています。え、、この情報はどこまで正しいかですって?そんなこと気にしてたら、今の情報社会はツラくなるので、さら~っと読み、表面的にわかったような気分になることがポイントです。そうすれば「そんなことも知らないのかい?」って顔で生きていけますから。さて、話を戻して上海にもがっちりサードウェーブの流れが入ってきたと感じる今日この頃、中国のコーヒーがこの先どうなるかってことを考えていくと、正直楽しい気分ではありません。現代的といいますか、都市化してしまったといいますか、、まずわかり易くなった分、コーヒーの持つ多様性は減りました。・シングルオリジン・浅煎り系・コーヒー本来の酸味・ワイン化「シンプルになったからいいんじゃない?」確かにそうかもしれません。ただ、それが本当にいいかどうかは、個人的には疑問視(かなり否定側の)してます。その証拠に、今の社会を見れば、、、という話は、ここでは深入りしませんが。中国にコーヒーという新しい概念が入ったらどちらに振れるのか、、、僕の中では、サードウェーブではないアングラ的なものでも出ててきくれたら、中国のコーヒー文化も面白くなるかも、、と思ってましたが、結局アメリカ的なある意味無難(?)な大きな波に飲まれる形に落ち着いていきそうです。コーヒーの需要という意味では、もちろんサードウェーブでも、需要は伸びるかもしれませんが、所詮ブームはブーム、いつかは今と真逆のことを言い出します。この流れが続いても20年、、僕はそう見ているのですが、その次の時代には、今削ぎ落としてきたものの重要さに気付く悲しい現実にならないことを祈るばかりです。20年経過し、僕らが50代半ばのいいオッサンになったときに、ゆったりとした中で、心からうまいな~と思わせてもらえるコーヒーを飲ませてくれるお店なんて、一軒もなくなっているんじゃないかなーと心配しているわけです。どれもこれも合理化、効率化、売れてんだからいいじゃない、今がよければいいじゃない、、、はたしてその先に何があるんだろうか、次の世代はどうなっちゃうんだ、、、と思うわけです。シングルオリジンのスペシャリティコーヒーを浅煎りにして、ペーパードリップで抽出するこれはコーヒーにおけるグローバル化が生み出したひとつの形で、結局上海のお店などにも露骨なほど入り込んでいます。さて、いつまでも嘆いていても仕方がないので、次はどんな楽しみ方を見つけようかな・・・続きはこちら

December 6, 2012

コメント(1)

-

コーヒーを飲むということ

忙しい、忙しい、忙しい・・・あたふた、あたふた・・・猫をサワサワしたいのに忙しい・・・忙しい、、と気持ちだけが焦って、がむしゃらに作業を進めていたつもりが、寝る前、落ち着いて一日を振り返ってみると、案外今日できたことが少ないことに気付いて反省します。(=結果に結びついていないわけ)最近の僕は、違う業種の方々と新しい分野を開拓しようと動いているわけですが、やっぱり誰かと一緒に動くとなると、法人、個人それぞれ思惑もあり時間もかかりますね。あとはまあなんともやってることがお金に結びつかないのが多いことw目標決めて、行動決めて、修正して、、の繰り返しで物事は進みそうですが、これが思ったよりもずれるずれる。中国特有なものもあるのかなーとも経験上思いますが、当初の計画よりも1.5倍ぐらいの時間を目安に考えておいたほうがいいと感じますね。そんなこともあり、勉強だと割り切る時期もそろそろ限界なのかなと感じてこともあって、そんな迷いが仕事のスピードを徐々に遅くし、僕の思考の邪魔になっていることも十分承知しているわけです。(=自己正当を最大化するための言い訳)今もこんなブログを書いているぐらいですから、思考がフワフワ状態wなので、ちょっと休憩しようと思って、朝イチからコーヒー淹れて、ボーッと天井見ながら、自分のあり方について考えてます。思い返しても見れば、僕にとってのコーヒーを求める理由とは、=「考える時間」であるとも言えます。行き詰まったときに喫茶店に行き、コーヒー飲みながら何もしない時間を過ごすこと。頭では仕事のことも考えるし、自分の人生についても考える。そんな時間のきっかけです。あ、、なるほどね・・・今書いてて思いましたが、、考えるきっかけをくれるのがコーヒーで、そのきっかけをくれるコーヒーってなんだろう、スッと自分の中に入り込めるコーヒーってどんな味なんだろう、、、というのが、僕がコーヒーを作り提供してきたひとつのテーマとしてもありそうです。うんうん、なるほど、なるほど。一人で納得してますが、今日はもう一杯淹れて、もうちょっとこの時間を楽しもうと思います。さて次はどんな味を作ろうかな、、もうすぐ朝6時。少しハイ。。 ※写真は、東華大学に住みついてる猫。誘惑に負けてサワサワしときました。

December 5, 2012

コメント(0)

-

マンデリン焙煎の失敗と改善点

※この焙煎機は1号機。この1号機をモデルに上海で作ってあげた焙煎機で講習中お客さんの自宅で焙煎機の調整と講習。基本の焙煎がうまくなってきたので、本日はマンデリンを焙煎。産地銘柄:インドネシア・マンデリンG1精製方法:スマトラ式収穫年:2010/2011生豆量:600g状態:半年前に購入したというマンデリン、保存状態の問題か水分率が一定ではない豆が目立つ→ハンドピックの強化で補うことにハンドピックあり:欠点豆混入率約8%焙煎度:フレンチよりのフルシティ結果:熱量が高過ぎ1ハゼの時間(13分)が短くハゼがばらつく。水分が適切に抜けず案の定煎りムラが目立つ。問題点:マンデリンの保管状態の見直し、熱源の見直し(家庭用ガスコンロの径の大きさ)、水抜きの見直し改善点:保管状態の説明、ハンドピックの徹底、熱量の拡大と分散、硬い豆での焙煎方法の説明熱量を改善した後、マンデリンがなかったのでブラジル600gで焙煎。問題なく焙煎ができたので、ひとまず安心。実際今回の失敗が保管状態の問題だったのか、そもそも生豆に問題があったのかはわりませんでしたが、自分の焙煎に迷ったときには基本の焙煎に戻ることですね。生豆の問題なのか、焙煎機の問題なのかを見極める必要性はありますが、基本がうまくできているならひとまず自信を持ってもいいと思います。焙煎は理屈がわかれば誰でもできますからね。次回の焙煎講習も頑張りましょう。

December 4, 2012

コメント(0)

-

コーヒー香味評価 ブラジルサントスNO.2 S18

ブラジル サントス NO2 S18 焙煎度:シティ~フルシティローストレベル抽出方法:カリタドリップ基本使用g数:12g粒度:中挽き湯温:85℃抽出量:120cc

December 3, 2012

コメント(0)

-

生きるための死生観 病院で死ぬということ 山崎章郎著

「入院患者の多くは、多忙な一般病院の 医療システムの中で見捨てられて死んでいく。 人は90%が病院で死ぬが、今の病院は、 人間らしく死んでいくのにふさわしい場所か?」病院で死ぬということ 山崎章郎著 出版社 文藝春秋発行年月 1996年05月

December 2, 2012

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1