全86件 (86件中 1-50件目)

-

はらぺこあおむし

(エリック=カール さく・もりひさし やく/偕成社)あまりにも有名な絵本、エリック=カールの「はらぺこあおむし」!!今日は久しぶりにこの絵本を親子サークルで読んできました。・・・それでね、今回は初挑戦の特別版だったんですよ。実は少し前に、読み聞かせボランティアの活動基地(?)として利用している図書館が、はらぺこあおむしの大型絵本を購入しました。同じ頃、近くの大型スーパーの幼児向け商品コーナーで、はらぺこあおむし ぬいぐるみを見つけました。そしてメンバーの1人が、このぬいぐるみが大型絵本の穴にちょうど通る大きさだという事に気がついたんです。さっそく、サークル経費でぬいぐるみを買って、図書館で借りた大型絵本に通して見ました。 げつようび りんごをひとつみつけてたべました。ををを!!ピッタリです。カワイイです♪ かようび なしをふたつたべました。やや!あおむしの体の曲線が、良い感じに二つの穴を通ってくれます。 すいようび すももをみっつたべました。うっ・・・ちょっときつい・・・素早く通せない・・・あおむしくんの通る穴が増えるたびに、「むしゃむしゃむしゃ」っていう、絵本にはない言葉を足さないと間がもたなくなる。それでも絵本の穴を通るあおむしがとっても可愛くて、そのうちあおむしくんハゲるだろうなと思いつつ、穴から出したり入れたりして、絵本を読み進めました。今日は夏休みなので、上の兄姉と思われる少し大きな子も来ていたけど、カワイくってカラフルなあおむしくんの動きを、楽しそうに目で追ってくれていました。あおむしくんのおかげもあって、今日は、ちょっと大変だったけどとってもなごやかで楽しいおはなし会になりました。はらぺこあおむし ビッグブックはらぺこあおむし ぬいぐるみ<こんなの見つけました☆>やや大きめの洋書絵本、一緒についているぬいぐるみは絵本の穴をちょうど通るそうです。これだったらお家にも置けますね♪

2005.08.23

コメント(9)

-

不機嫌なジーン

(大森美香・小泉すみれ/フジテレビ出版・扶桑社)*ドラマ「不機嫌なジーン」のノベライズ版。トップの伝言板でも宣言していたように、私はこのドラマに強い感心を寄せていました。一番注目していたのは諫早湾干拓の話。正直言って、ここまでドラマで言っちゃって大丈夫だろうか、このドラマ打ち切りになるんじゃないか?と心配になるほどのシビアな展開になってくれました。それから、本筋にあたる主人公ジーン(仁子)の恋愛ドタバタ劇。これはかなり楽しかったし、彼女の恋愛観は、かなり共感できて好きですよ(^^)。筋だけ追うと、恋も仕事(研究)も干拓も、かなり重い話になっているのですが、全11話を通して見ると、生き物のの研究という舞台を使った「ラブ・コメディ」ってカテゴリーが一番しっくり来る物語でした。とにかく、見ている間、とても楽しかったのです。ただ、最終回のラストがとてもとても悲しい終わり方で、放送が終わってからは、胸の奥がきゅーっと痛む感じがずーっと残っていました。それが、今回のノベライズ化にあたり、ドラマにはないカットが一番最後に挿入されていました。文章量はほんの3行。そしてこの3行に、ドラマ中の数学者・神宮寺が言う「平行角の公式」(二つの平行線は互いに近づいたり離れたりしながら永遠に交わることは無い?)=「男と女の関係」を当てはめて考えたとき、胸の奥の「きゅーっ」が「ほわっ」に変わりました。この最後の3行に関しては、人によって賛否両論あるかと思います。でも私はこの3行のおかげで、話にさらなる深みが加わったと感じました。この「不機嫌なジーン」のノベライズ版、シナリオをもとに小説化されただけあって、台詞や舞台設定はドラマとほとんど変わりません。シナリオのト書きを小説風に書き直しただけでは?と思うくらいです。実際そうなのかなー??うちの子が大人の恋をするようになったら、そして研究という夢のある仕事にもシビアな世界があるという事が受け止められるようになったら、その時はぜひ勧めてみたい一冊です。不機嫌なジーン

2005.06.04

コメント(0)

-

ぼくのおとうさんは はげ だぞ

(そうまこうへい 作/架空社)前向きです。とっても前向きな絵本です。 ぼくのおとうさんはハンサムだ。 でも はげている。お父さんは言います。「はげ」たのは遺伝のせい。そして、おじいちゃんからは「はげ」だけじゃなく良いところも沢山もらったんだから、はげてる事なんてなんともないさ。ハゲ歴20年以上の作者だからかけた絵本なのだろうけれど、これだけ前向きに「はげ」をとらえるなんて、ある種のすがすがしさを感じます☆実は私の父と弟がハゲ。私の子どもはこの絵本の前向きなメッセージを伝えたいと思ったようで(あとちょっぴりいたずら心もあって)、父と弟にこの本をわざわざ読ませていました。父はフッと寂しそうに笑い、弟は「良い物なんか何も貰らっとらん!」とちょこっと怒りモード入ってました(^^;)。とっても良い本だと思うんだけどなー。人によってはキツイ内容なのかなー?ぼくのおとうさんははげだぞ蛇足:同作者の未読品ぼくのおかあさんはでぶだぞが、今かなり気になってます(^^;;)。

2005.04.14

コメント(6)

-

ゲーム脳の恐怖

(森昭雄 著/日本放送出版協会)要するに、脳の中で人を人たらしめている部分=大脳皮質の前頭前野(おでこの辺り)の活動が著しく低下するんだ、ゲームを続けていると。前頭前野は他の動物ではほとんど発達していません。前頭前野が発達しているから、人は憶えたことを組み立てなおして創意工夫を凝らすことができるのです。古い脳からの指令(本能)を適度に押さえるのも、前頭前野の仕事です。人望が厚く穏やかだった人が、事故により前頭前野が壊れた事で、無責任でキレやすい暴力的な人間になったという実話もあります。ゲーム漬けの生活を送っている人の脳は、認知症(痴呆症)の脳とよく似た脳波を示します。ゲームは集中力を高めるとか(指の)反射神経が発達するなどの良い面があると言われていますが、それが全くのウソ(誤解)であることが、脳波計測によるデータで実証されています。一瞬で画面を見て状況を判断し素早く行動に移すといった一連の動作を見ると、ゲームを行うには活発な脳活動が必要であるように思いますが、実は、慣れてしまったゲームは単純作業の繰り返しなのです。単純作業ですから脳の中で短縮経路(ショートカット)が形成され、この時、前頭前野を経由する回路が省略されてしまいます。つまり、ゲームをやればやるほど、前頭前野の働く場面が少なくなる=活動が低下するというわけです。ゲームの種類によっては、前頭前野が十分に働けるものもありますし、ゲームソフトメーカーもその点に配慮したゲームを制作するよう考え始めているそうです。私の友人にはゲームソフトメーカーに勤めていた子もいるし(学業優秀で頭良いのよ)、ゲームのやりすぎで大学留年しまくった子も知ってるし、で、私自身はゲームの善悪についてはなんとも言えないのです。ただ、小さい子にはゲームはやらせちゃダメだと思うし、ゲームやるなら10才すぎてからって思います。本の中にも、「ゲーム中毒は幼児期に形成」されると紹介されています。本の内容はかなり専門的なので読み砕くのに少々骨を折りますが、今流行の「脳」について詳しく説明されているので、その分野に興味のある人には楽しく(?)読めると思います。逆に、導入部分などを読んでいると著者にはゲームに対して強い偏見があるように感じるので、これを読んだゲーム好きの人は不愉快に思うだろうし反発だって招きかねません。でも、現在「親」である人達にはぜひ読んで頂きたい。そしてこの本を読んだ上で、各家庭なりにどうゲームと付き合うかを考えて欲しいと強く願います。・・・個人的には、ゲームにはほとんど興味がありません。自宅には「ゲー○○ューブ」も「プ○イ○テー○ョン2」もあるし、パソコンやネットでも色んなゲームを楽しむことが出来ます。でも、子どもでさえ「ゲームはあれば楽しいけど、無くても問題ない。」という程度の扱いです。だから私は「息抜き程度にゲームやるのは良いんじゃないの?」という立場です。中毒になるほど熱中した事が無いから吐ける言葉なんでしょうね(--;;)。

2005.03.25

コメント(7)

-

ふわふわ

(村上春樹 文 安西水丸 絵/講談社)この本は、こちらによく遊びに来てくださる方から紹介されました。「ふわふわとした、みごとに美しい毛をもつ年老いたおおきな雌猫」が世界に生きているあらゆる猫たちのなかでいちばん好きだと言う、ぼく。このお話は、幼い頃の「ぼく」が同じ時を過ごした猫の事を思いながら書いたもの・・・。太陽の暖かな臭いを吸い込んだふわふわの毛、ごろごろというノドを鳴らす音、猫の中に流れる特別な時間・・・猫好きの方ならその手の中にふわふわな猫の感触を思い出し、ゆったりとした幸せな気持ちになれるお話です。絵本としての装丁を施されていますが、これは子どもには理解し難い内容だと思います。子どもを読者として想定された文章でも無いし、抽象的な表現が多いので、小さな子には向きません。それに最初は絵本で出ていましたが、現在手にはいるのは文庫版だけのようです。大人の絵本ですね、これ。そして、大人を幸せな気持ちにさせてくれる素敵な絵本です。さてこのお話、私は最初「村上春樹短編集」の中の一遍として、活字だけで読みました。(白状しますが、村上春樹を読んだのはこれが始めてなのです。)そしてとても幸せな気持ちで、頭の中に、毛足が長くてマシュマロみたいなまっ白い猫が青空の下の草原で少年と寝転がっている姿を想像していました。その後、図書館で長期貸し出しになっていたこの絵本を手にした時、その挿絵が私の想像とあまりにかけ離れていた事に唖然としました。同時に、こんなのも有りかーっと、画家の想像力に脱帽しました。十分に雰囲気を持った絵で、文章中の抽象的な表現を絵にしたら確かにこんな感じかもーと納得できる絵なのです。ただ一つ、猫の毛があまり「ふわふわ」になっていないのが残念かなー。ふわふわ(絵本)←残念ながら品切れ中←ふわふわ(文庫)

2005.03.24

コメント(6)

-

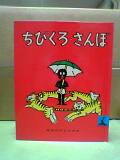

【予約】 ちびくろ・さんぼ

(ヘレン・バンナーマン さく フランク・ドビアス え/瑞雲社)こちらのページで私が以前紹介していた、岩波書店版「ちびくろ・さんぼ」が瑞雲社から復刻されることになったようです。 もう、びっくり!!2005年4月の発売に向けて、現在予約受付中なので、興味のある方はぜひこの機会に手元に置くなり、行きつけの図書館で購入してもらうなり致しましょう♪詳細および予約はこちらからどうぞ☆

2005.03.10

コメント(6)

-

「あらしのよるに」シリーズ

(木村裕一 作 あべ弘士 絵/講談社)特別編を合わせた全7冊の紹介をして、なおしつこくまとめを書こうと思います。このシリーズは、読み聞かせにもよく使われているようです。その声に答えてか、単に人気が出たからなのか、「大型版」が後から出版されました。大型版はなんだかしっくり来ないと、個人的には思っていますが、読み聞かせに使うには都合が良い。いつか私も、この大型版を使ってこのシリーズを読み聞かせしたいと思っています。ただ、最終巻をきちんと読めるかどうかが心配(^^;)。読んでる途中でぜったい泣いちゃう。さて、シリーズを通して「あべ弘士」さんが絵を描いていらっしゃいますが、巻ごとに違うタッチで絵を描いてらっしゃるのが、すごいなぁと思っています。線だけ、薄い水彩、べた塗りなどなど。同じ方が描いているので統一感があり、指摘されなければ気付かないほど違和感が無いのです。このシリーズ、絵の違いを見比べるのも楽しいですよ。「あらしのよるに」シリーズ(全6巻)←通常版←大型判

2005.02.07

コメント(0)

-

ふぶきのあした

「あらしのよるに」シリーズの第6冊目にして最終巻。お互いの群れから離れた2匹。でもオオカミたちは裏切り者のガブを八つ裂きにしようと、どこまでもどこまでも追って来ます・・・さて、これまでは気軽に会うことさえ出来なかった2匹が、いつも一緒にいる事が出来るようになりました。けれど、いつも一緒にいる事で、お互いの受け入れがたい面が気になってきます。そして、とうとうケンカになってしまう2匹・・・とても悲しい最終回です。始めて読んだときは、これが最終巻だと知らなくて「続きはいつ出るんだろう?2匹のその後が早く知りたい」と、強く強く思ったものです。その後、ネット上でファンの方々が創作した、沢山のアフター・ストーリーを読みました。作者を筆頭にこのラストが一番良いと考えている人が沢山いる反面、やっぱりハッピーエンドにして欲しかったと考えている人も沢山いるんだと、妙に安堵しましたっけ。悲しいけれど、二匹の友情が最後まで変わりなく純粋であった事に救いを感じます・・・ ←参照画像ふぶきのあした(通常版)ふぶきのあした(大型判)蛇足・・・なんか雪山でのやり取り、「ジャングル大帝」の最終回みたいだ。

2005.02.04

コメント(0)

-

どしゃぶりのひに

「あらしのよるに」シリーズの第5冊目。仲良しのオオカミとヤギ=ガブとメイ。二匹がこっそり会っていることが、とうとうお互いの仲間に知られてしまいます。2匹は仲間から相手の悪口をさんざん聞かされ、挙げ句に、友達のふりをして住んでいる場所や動きを聞き出すように言われます・・・4冊目までは「ハラハラドキドキ」する、ほのぼのストーリーだったのに、この5冊目でとうとうオオカミとヤギの当たり前で過酷な現実が、2匹のそして読者の前にさらされるのです。生まれた時から一緒に暮らしている仲間と、少し前に出会ったばかりの友達・・・どちらか一方を取れと言われても、そんな難しい選択できっこありません。私は、ラスト近くの2匹が、メイ「わたしをたべておわりっていうのもありますけど。」ガブ「ハハハ、それができりゃかんたんだ。」と言って楽しそうに笑うシーンが好き・・・。こんな事を笑いながら言える友達・・・理想ですよね。ところで、小学校高学年の参観日に「各班で独自に決めた内容を発表する」というのがありました。詩の暗唱だったり、寸劇だったり、それぞれに工夫を凝らした発表が行われたのですが、その中で、この「どしゃぶりのひに」を朗読風の寸劇に仕立てた班がありました。その時の、ガブとメイが秘密の合図を送るため野原の草を踏み倒しながら一本の線を描く「さくさくさく」とう台詞が耳の底に残って消えません。「さくさくさく」は本に無い言葉です。演技だって、手で草をかき分ける仕草で「さくさくさく」と言うのです。オオカミとヤギだよ。四つ足じゃん。でも、そんな事全然気になりませんでした。とても短い劇だったし、本の内容全部を演じた訳ではありません。でもすごく印象に残っていて、小さなトゲが刺さっているかのように時々ふっと思い出されるのです。それに、なぜ子どもたちが「あらしのよるに」シリーズの中途の巻である「どしゃぶりのひに」を選んだのかも気になりました。この本は、ある意味、私の中ではシリーズ中一番印象に残る巻なのです。←参考画像どしゃぶりのひに(通常版) どしゃぶりのひに(大型版)

2005.02.03

コメント(0)

-

きりのなかで

(木村裕一 作 あべ弘士 絵/講談社)「あらしのよるに」シリーズの第四冊目。「秘密の友達」、ガブとメイ。今日はオオカミがよく出かける場所で会うことにした2匹。ところが2匹が出会う前に、メイがガブの仲間に見つかりそうになってしまいます。ガブはメイを助けるために、メイが潜むすぐ近くでヤギの肉がどれほど美味しいか語り出し・・・前回はメイの友達のヤギが出てきましたが、今回はガブの仲間のオオカミが出てきて、オオカミとヤギ=食べる者と食べられる者の関係が更に浮き彫りにされます。とは言え、物語のほとんどはガブとメイがいかに強い友情で結ばれているかが、ハラハラドキドキの展開で語られているのです。そして最後にガブが言います「おいら、ヤギのにくじゃなくて・・・。」「ヤギが・・・すきなんす。」。照れる2匹の微笑ましい姿に、こちらの胸まで暖かくなり顔までほころんできてしまいます。けれど、2匹の潜むどうくつが霧の中に深く深く沈んでいくラストシーンに不安な思いをかき立てられ、本を閉じた時、自分の気持ちがこわばって行くのを感じました。ところで、どうしても気になっている事があります。誰に出会うかわからない霧の中、相手を信じて、探し、さまよう2匹の姿は、私の母親が言っていたその昔銭湯がカラになる程ヒットしたというドラマ「君の名は」に似ているのでしょうか?http://books.rakuten.co.jp/RBOOKS/0001510012/きりのなかで(通常版) きりのなかで(大型判)

2005.02.02

コメント(0)

-

くものきれまに

(木村裕一 作 あべ弘士 絵/講談社)「あらしのよるに」シリーズの第三冊目。仲間達には絶対に言えない、「秘密の友達」になったオオカミとヤギ。この2匹がこっそり会っていると、ヤギの友達がやって来て散々オオカミの悪口を言ってしまいます・・・今回、シリーズ三冊目にして始めてオオカミの名前が「ガブ」でヤギの名前が「メイ」だとわかります。私の憶測ですが、作者は三冊目にしてやっと2匹の物語をシリーズとして考えるようになったのかなと思いました。ところで、この本の中でガブが、ヤギから見たら自分はひどい奴で「いくらこうしてあってても、どうしようもないことなんすよね・・・。」と言った事に対し、メイが言った言葉「だから、わたしたち、ひみつのともだちなんじゃないですか。」が大好きです。「そんなこと無いよ」でも「それでも私は君が好きだ」でもなくて、「だから秘密の友達」だなんて、相手のことを肯定も否定もせずに丸々受け止める事が出来ないと言える言葉じゃありません。メイってすごいや!そしてこんな、作者=木村裕一さんのセンスが好きです!←通常版←大型版

2005.02.01

コメント(4)

-

あるはれたひに

(木村裕一 作 あべ弘士 絵/講談社)「あらしのよるに」シリーズの第二冊目。嵐の夜にお互いの正体を知らないまま友達になってしまったオオカミとヤギが、山へ一緒にお弁当を食べに行くお話です。途中でお弁当を落としてしまったオオカミが、目の前の美味しそうなヤギを見て食欲と友情の間を揺れ動く様子が、可笑しいやら健気やら・・・。こんな「食べたい、けど仲良し」って、大竹サラの「ジャングリズム」かい!?って突っ込みを入れたくなりますが、オオカミはヤギとの友情をちゃんとつらぬくんですね。そのつらぬき方は、なんだか「恋」に似ているけれど、でもこれはきっと「恋」じゃない。一緒にいるだけで楽しくて楽しくてしょうがないっていうのは、小さな子ども同士の友情にとても近い物・・・「なんの駆け引きもない純粋な友情」なんだと思います。通常版あるはれたひに(愛蔵本)

2005.01.31

コメント(0)

-

あらしのよるに

(木村裕一 作 あべ弘士 絵/講談社)大人にも大人気のベストセラー絵本、「あらしのよるに」シリーズの第一冊目。お話は、嵐の夜にヤギとオオカミがお互いの正体を知らずに壊れかけた小屋で仲良く雨宿りをするというもの。真っ暗闇の中で何も見えず、2匹とも鼻風邪で臭いさえもわからない。そんな、お互いわかるのは声だけという奇妙な状況でうち解けてゆくヤギとオオカミ。途中、お互いの正体がわかりそうでわからない、何ともスリリングでとぼけたお話なのです。絵も面白くて、黒地にカラーもしくは白の線だけで描かれたヤギとオオカミがいかにも暗闇の中にいる雰囲気に満ちていてとても面白く、色がとっても奇麗なのです。始めてこの本を読んだときは、「なんてとぼけた面白い絵本だろう」と思いました。その後、読み聞かせの先輩が、中学校の読み聞かせでこの絵本を朗読してあげたら、中学生達が「その話の続きはー!!」って一生懸命聞いてきたと言って、笑っていました。本当に、この本のラストは「それで、2匹は結局どうなるの?」っていう疑問が頭いっぱいに広がって、想像力がフル活動してしまいます。中学生達が「続きが知りたいー!」って切望するのは当たり前(^^;)。個人的にはこのシリーズはこの一冊でお終いだったら良かったのにと思っています。この本を読んだ子ども達が、このヤギとオオカミのその後をあれこれ想像して楽しむことが出来るから・・・想像する事の楽しさを、この本は教えてくれたと思います。←楽天ブックス←絵本ナビShop

2005.01.28

コメント(6)

-

しろいやみのはてで -- あらしのよるに特別編--

(きむらゆういち 作 あべ弘士 絵/講談社)「あらしのよるに」全6巻シリーズの番外編です。今回、「あらしのよるに」シリーズ全6巻+この1巻をまとめて読んでみました。やっぱり、何度読んでも切ない物語です。番外編が出ると知った時は「完結編の続きが出るなら、オオカミのガブとヤギのメイのハッピーエンドが描かれるかも」という期待があったのですが、残念ながらこの本は、ちょっとした知られざるエピソードが盛り込まれた、全6巻の総集編でありました。そして、2匹の友情がたった5ヶ月間のものであったことも、この番外編で知りました。番外編を読むと、全6巻で味わった切なさが更にこみ上げてきて、私には結構つらいものでした。ところで、このシリーズの絵を描いている「あべ弘士」さんは、もと動物園の飼育係さんです。はじめてこのシリーズを読んだ時に、ヤギのメイの瞳が楕円形に描かれていたので、「ヤギとしてちゃんと描いてあるなぁ。よく観察してあるなぁ」と感心したんですが、動物園の飼育係なら当たり前だなーと、更に感心しているところです。しろいやみのはてで

2005.01.27

コメント(2)

-

おばけのバーバパパ

(アネット=チゾン さく タラス=テイラー さく やましたはるお やく/偕成社)誰でも知ってるバーバパパは、絵本だけでなく、アニメやコマーシャルでも大活躍です!そして、ララ、ブラボー、モジャなどなど、子沢山家族のお父さんでもあります。人気があって、シリーズが沢山出ている本は、まとめて読まずに虫食いのようにちょこちょこ読むことが多いので、「なんでこの本読んでなかったの?」と思うことが時々あります。この本「おばけのバーバパパ」は、私にとってまさにそういう本でした。この本は、バーバパパが生まれたところから始まります。バーバパパって庭で生まれたんですよ、知っていました?「大家族のバーバおばけ」しか知らなかった私は、生まれたばかりのバーバパパに軽くショックを受けました。と言っても、姿形は全然変わらないんですが(^^;;)。それにしても、生まれた時からバーバ<パパ>ってのは、どうなんでしょう?この本だけしか読んでいなかったら、もの凄いナゾになってしまいます。この本では、バーバパパが生まれた後、動物園に入れられ、そこを抜け出して町の人気者になり、生まれた家に帰ってくるという所までのお話です。体を自由に変えられるバーバおばけの特性を発揮した、楽しいお話になっているので、小さい子のおはなし会で使っても十分楽しんでくれます。それにしても、バーバママ他、子どもたちはどうやって生まれてきたのかしら?やっぱり庭から?ナゾを解明するために、今度まとめて読まなくっちゃと思うのだけど、人気のシリーズだから、図書館ではたいてい貸し出し中なんですよね(>

2005.01.26

コメント(0)

-

「体を温める」と病気は必ず治る

(石原結実 著/三笠書房)漢方医学に「万病一元、血液の汚れから生ず」という考え方があるそうです。つまり、「すべての病気の原因はたった一つ。それは「血液の汚れ」である」という事だそうです。血液の中には、体中から集められた老廃物が溶け込んでいます。腎臓などで老廃物を取り除き、奇麗な血液になって動脈に戻されれば良いけれど、血液が汚れすぎていたり、便秘だったり、臓器が弱っていれば、当然血液は汚れたままで全身を駆け回り、健康な細胞にまで老廃物のシャワーを浴びせ、弱らせてしまうわけです。この本にはあらゆる病気治療に関する項目が連ねてありますが、アトピー持ちの私がこの本の中で注目したのは「発疹は、血液が汚れている証拠であり、血液の汚れの排泄現象=血液の浄化反応と考える」という点です。皮膚は、少しですが、呼吸や吸収、排泄といった働きをしています。「皮膚呼吸」は皆さんよく聞く言葉だと思います。湿布を貼って皮膚から薬効成分を「吸収」する事もご存じでしょう。汗や、皮脂腺からの脂肪の排泄(ニキビ)も、皆さんがよく知っている「排泄」現象です。この本では、アトピーを含む皮膚のトラブルは全て体内の老廃物と余分な水分が皮膚を通して排泄されている現象だと考え、老廃物と水分をすみやかに体外に排出する方法が書かれています。ちなみに、皮膚にトラブルのある人は「過食」「水分を取りすぎて体が冷える」「運動をしない」といった人がかかりやすいそうです。思い当たるフシはありませんか?私には過食が引き金でアトピーが酷くなったという自覚症状があります。自慢(?)できる位の大食いだったんですよねー、とほほー。←「体を温める」と病気は必ず治る

2005.01.25

コメント(2)

-

ねんね

(さえぐさひろこ 文 色んな人 写真/アリス館)ひとめぼれです。表紙の「りす」が木の枝につかまって「くぅーっ」て寝てます。ひょええええー、かわいいよー絵本の最後に「 ちゃんもねんね」(空白に子どもの名前を入れる)と、書き込めるページがあるし、内容からして乳幼児向け写真絵本なんですが、「可愛い動物の写真集」としても十分楽しめる、めちゃくちゃかわいい絵本です。文章もかわいくて、シロクマは「ぺたんこ ねんね」、犬の子は「ころろん とろろん ねんね」って、声に出して読めば耳にも心地よい文章なのです。乳児に与える動物絵本は、写真よりも写実的なイラストの方が向いています。というのは、子どもの視力というのは成長するに連れて徐々に発達してゆく物なので、1才前に輪郭のぼやけた物を見せられても、ハッキリと識別できないからです。(逆に、乳幼児は輪郭線のハッキリした絵を好みます。)写真になると、動物が背景に溶け込んで見えてしまい、乳幼児にはあまり向かないとされています。この絵本の写真も、背景と動物の境があいまいな物がありますから、赤ちゃんにはあまりお勧めしません。写実的な絵ではありませんが、この「ねんね」という絵本と内容が似ていて昔から読み継がれている絵本「もうねんね」を赤ちゃんにはお勧めします。赤ちゃんには勧めないけど、動物好きの子どもさんやその親御さんは、この本をぜひ一度手にとって眺めてみてくださいね。とってもかわいいですから。

2005.01.24

コメント(2)

-

そとであそべ! --どきどきとうさんえほん--

(木村裕一 作/講談社)「あらしのよるに」シリーズで有名な木村裕一さんの作品は沢山ありますが、私が今のところ木村作品の中で一番好きなのはこの本です。まず、おとうさんを前面に出している絵本が少ない中、お父さん<しか>出てこないこの本はまことに希少(?)なのであります。そしてこのおとうさんが、正に実にまったくもって「おとうさん」なんです。全ページ、アップのおとうさんが自分の子どもに「外で遊びなさい」「でも外は危険がいっぱいだから気を付けなさい」という事をえんえん語っている絵本なんですが、読みながら「あはははは!これ、ウチのお父さんそのまんまだぁー」と笑いがこみ上げて来ます。もし世のお父さん方が読んだならば、自分そっくりのたぬきのお父さんを見て、とっても喜ぶか、苦笑いするかのどちらかだと思いますよ。(残念ながら、我が夫は未読なのです)そとであそべ!

2005.01.21

コメント(2)

-

おおさむ こさむ --松谷みよ子あかちゃんのわらべうた--

(松谷みよ子 ぶん 遠藤てるよ え/偕成社)北風が強くてとっても寒い日に、ちいちゃい子とそのお母さん向けのおはなし会を行いました。何をやるかは前もって決めていましたが、直前にこの本も読む事にしました。「おおさむ こさむ 山から・・・」みんながよく知っているリズムで絵本を読み出すと、それまで好き勝手な方向を向いていた子達が一斉に絵本を見てくれました。やっぱり子どもって<わらべうた>が好きなんだなーとつくづく思います。言葉というのはリズムそのものなのだけれど、そのリズムを前面に押し出した<わらべうた>は子どもにとって心地よい物なんだなと思います。ちょうど、NHK番組の「日本語であそぼ」は日本語のリズム遊びで、<わらべうた>は昔からある日本語のリズム遊びなんだろうと思っています。ところで、この本は私の子どもが小さい頃に読んであげていた本なのですが、久しぶりに出てきた絵本を手に取った子どもは「この本、何?」と始めて見る物のように、珍しそうに手に取っていました。おかーさん、ちょーっとさみしいですよ。おおさむ こさむ

2005.01.20

コメント(0)

-

おおはくちょうのそら

(手島圭三郎 作/リブリオ出版)悲しい話は苦手です。それが読み聞かせになればなおさらです。読み聞かせで悲しい話の本を読むのはなるべく避けています。読み聞かせをすると自分の中に話がしっかりと入ってくるので、悲しい話なんか読んだら読んでいる最中に胸が詰まって、泣くのを我慢しなくちゃならなくなります。この絵本は越冬していたおおはくちょうが北の国に帰る話で、1月から3月にかけての読み聞かせに使っています。挿絵はハッキリした線で迫力があり、遠目もきいて、読み聞かせにぴったりなのです。黙読している限りでは悲しみがこみ上げてくるという程ではないのに、読み聞かせをすると、読み手にも聞き手にも悲しさが「ずーん」と染みてくるお話です。私はこの本を読む時1,2ヵ所声が揺れてしまう箇所があるので、なるだけ読まないようにしているんですが、先日「あお羽さん、良かったよ。だから次も読んでね」と言われ、同じ週に2回も読むはめになりました。こういうのをほめ殺しと言うのかしらんと思いましたです(--;;;)。(違います>自己突っ込み)おおはくちょうのそら

2005.01.19

コメント(4)

-

アブダラと空飛ぶ絨毯

(ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 作 西村醇子 訳/徳間書店)物語の始まりは、アラビアンナイトの世界を思わせるバザールの一角から。飛び抜けて空想力の強い絨毯売りのアブダラは、手に入れた空飛ぶ魔法の絨毯に乗って、美しい姫君「夜咲花」と出会い恋に落ちます。しかし駆け落ちしようとしたその時、「夜咲花」はアブダラの目の前で魔神にさらわれてしまいます。こうして、「夜咲花」を探すアブダラの旅が始まったのです。空中の城や魔神、アブダラと組む元兵士など、魅力的な仕掛けやキャラクターが盛りだくさん。それに、アブダラの住むラシュプート国では一般的な美辞麗句を連ねた回りくどいしゃべり方が、物語に独特の雰囲気とリズムを与えています。ほかにも「夜咲花」を始めとした、元気で賢いお姫様が沢山出てくるのがなんだか楽しいお話です。「魔法使いハウルと火の悪魔」の姉妹編であるこの本には、ハウルを始め、ソフィーや火の悪魔カルシファー、レティー、サリマンといった前作でおなじみのキャラクターが出てきます。そしてそして、ハウルとソフィーの間に産まれた赤ん坊「モーガン」も物語の重要な脇役として出演しているんです。ハウル・ソフィー・カルシファー・モーガンの登場の仕方はかなり意外で驚きますよ。ところで・・・物語としてはとても面白い本でした。でも、ハウルとソフィーのファンになった人にはあまり面白くない話かもしれないーと思います。なぜかというと、まずハウルがめちゃくちゃかっこ悪いからです。性格も悪いです。もともとかっこ悪い面と性格悪い面を持ってる人でしたが、今回悪い面全開です。ラスト近くで多少名誉挽回な活躍をするのがせめてもの救いかな。ソフィーは、こんなに高飛車だったっけ?と思うくらい、気の強い女性になっています。私このソフィーの性格は苦手かもーです。でも、ケンカしている二人が好きとか、カッコ悪いハウルが良いの、ソフィーは気が強くなくっちゃね、という方には楽しく読めるかもしれません(^^;)。

2005.01.18

コメント(0)

-

まめまきこびとのおはなし--行事こびとのえほん--

(まついのりこ さく/童心社)作者のまついのりこさんは、小さい子ども向きの絵本を沢山書いてらっしゃいます。ここでは前にじゃあじゃあびりびりを紹介しましたが、他に数字の本や漢字の本など、子どもにとってはあまり楽しくない「学習」を、かわいくて楽しい絵本に仕立ててらっしゃいます。その中で今日紹介するのは、「行事」について分かりやすく学べる「行事こびとのえほん」シリーズの一冊です。まめまきこびとが節分の夜に「ほうろく」で豆をいっています。そのうち動物たちが次々と豆をもらいにやって来ます。動物たちに豆を配り、自分の家でも豆まきを終えたこびとがぐっすり眠っていると、タヌキの叫び声が聞こえてきました。タヌキは豆を自分で食べてしまい、鬼に襲われているのです。無事に鬼を追い払った時、朝になりました。立春の朝です。今年始めての春の光がさしました。ストーリーが単純なので小さい子にも読んであげますが、節分と立春の関係が分かりやすく書いてあるので小学校でもよく読み聞かせに使っています。ただ一点「ほうろくで豆をいる」というのが理解できないようなので、小学校で読み聞かせをする時は前もって説明するようにしています。小学校で「ほうろくって知ってる?」と聞いてもほとんど手は上がりませんし、先生達でさえ名前は知っていても実物は見たことが無いと言います。そういう私もほうろくで豆をいったことなんかありません(^^;;)。今時は「大豆」じゃなくて「落花生」をまいたりするくらいですからね。こうやって、伝統は少しずつ姿を変えて行くのだなーと思います。まめまきこびとのおはなし

2005.01.17

コメント(2)

-

魔女の宅急便(その4)--キキの恋--

(角野栄子 作 佐竹美保 画/福音館書店)魔女の宅急便シリーズ第4巻。今回の挿絵も第3巻に引き続き、佐竹美保さんです。キキの恋のお相手と言えば、トンボさん。遠い町の学校に行ってしまったトンボさんの始めての夏休みがもうすぐやってくる、もうすぐトンボさんが帰ってくる。そんなウキウキ気分のキキの下に届いたのは、トンボさんからの手紙だけ。トンボさんに会えなくて不機嫌なキキですが、それでも夏は忙しく過ぎてゆきます。この本で、キキは17才になりました。キキはもう大人の一員です。13才の時からのお友だちがデートをしていたり、若者だけで夜の浜辺に集まるお祭りに参加したり、オソノさんの子どもや友達の弟を、大人として面倒を見たりするのです。でも、一生懸命背伸びをしたってキキはキキ。色んな事で自分を見失いかけていたキキが自分をしっかりと取り戻した時、キキとトンボさんの心が本当にしっかりとつながりました。恋と言えば、結婚式のベールを運んだり、ちっちゃな子達のちっちゃな恋に驚かされたりと、キキの恋以外の恋物語もさりげなく散りばめられています。この本の最後には、魔女の先輩でもあるお母さんのコキリさんを助けたことで、魔女としても大きく成長したキキでした。さて、魔女の宅急便の既刊本は以上4冊なのですが、まだまだ続きがありそうな雰囲気です。だから「あと何年かしたら18才のキキに会えるのかもしれなし、いきなりトンボさんとの間に産まれたキキの娘が登場するのかもしれないし」と、勝手に想像を膨らませて楽しんでいるあお羽なのです(^^)。

2005.01.14

コメント(6)

-

魔女の宅急便(その3)-- キキともうひとりの魔女--

(角野栄子 作 佐竹美保 画/福音館書店)コリコの町の一員として楽しく元気に過ごすキキの前に不思議な女の子「ケケ」が現れます。ケケは驚くほどの厚かましさと強引さで、キキの部屋の奥に住み着いてしまいました。そして、コリコの町の住民=パン屋のオソノさんや飛行クラブの仲間、トンボさんにまで近づいて、いつの間にか仲良くなってしまいます。黒猫のジジだってなんだか様子が変です。キキはケケに魔女としての立場や大切な友達を横取りされているような気がしてなりません。ケケはいったい何者なんでしょう?ただの横取り屋?それとも魔女?ケケが来てからと言うもの、キキの気持ちは乱れてばかり。そんな自分をキキ自身恥ずかしいと思い、更に気持ちは落ち込んで・・・これは私が「魔女の宅急便」既刊3巻の中で一番重いと思うお話です。誰かを意識しすぎて自分の気持ちが乱れるっていうのはかなり惨めなもの。そんな惨めな気分でいっぱいになるキキを見ているのは、なかなか辛いものがあります。でも最後にその辛さを乗りこえる事が出来たキキは、一回り大きく成長する事が出来たのです。もちろん重いばかりじゃありません。不思議で楽しい宅急便の仕事はいつも通りちゃんと営業しています。そしてトンボさんとの仲も、少しだけ進展しているんですよ。今回の挿絵は「佐竹美保」さん。人気のある本の挿絵を沢山描いてらっしゃいます。でもね、本によって絵柄を変えるからぱっと見には佐竹さんだとわからない事が良くあります。例えば、「魔女の宅急便」の表紙と「魔法使いハウルと火の悪魔」の表紙を並べたって、同じ人が描いたとは思えないでしょ。佐竹さんの線がほそくて細かい絵が、お姉さんになったキキをより素敵に見せてくれています。魔女の宅急便(その3)-- キキともうひとりの魔女--

2005.01.13

コメント(0)

-

魔女の宅急便(その2)-- キキと新しい魔法--

(角野栄子 作 広野多珂子 画/福音館書店)魔女の宅急便シリーズ第2巻です。この巻の挿絵は広野多珂子さん。ちょっぴり成長したキキを可愛らしく描いてらっしゃいます。この巻の終わりにキキは「空を飛ぶ」以外の魔法を一つ手に入れます。その魔法は、キキが手にしようと思いさえすれば簡単に手に入る魔法でした。キキがその魔法を手に入れる気になったのは、コリコの町で様々な人に出会い、魔女ってなんだろうと悩んだり、誰かの役に立つ事がどういう事か真剣に考えたりしたからです。この巻では、姉弟の話、仲の悪い恋人の話、家族の話、お年寄りの話など、色々と考えさせられる話、自分って何だろうって考え込んでしまうような話が載っています。でもでもそんなに重いお話って訳じゃありません。「魔女の宅急便」というお話の楽しさはそのままだし、森に住む姉弟がキキの友達に加わって、キキの成長物語にさらに深みが増したのです。少しづつ、でも着実に成長して行くキキの、これからが楽しみになる一冊です。魔女の宅急便(その2)文庫版:魔女の宅急便(その2)

2005.01.12

コメント(0)

-

魔女の宅急便

(角野栄子 作 林明子 画/福音館書店)「魔女の宅急便」既刊4冊を続けて読んでみました。ジブリ映画の原作として有名な第一巻目だけは数年前から家にあったのですが、残りの3冊はまだ読んでいなかったんです。さてまずは第一巻。私も子どもも映画を先に見ていたので、最初の感想が「なんか映画と全然違うねー」でした。映画はとっても面白かったし今でも好きです。でもやっぱり映画と原作は別物だなーと思います。例えばトンボさん。映画のトンボさんは明るくて軽めの男の子だけど、原作のトンボさんはマジメで不器用で理科系男子のイメージが強い。それにキキがホウキで飛べなくなるエピソードは原作にはありません。キキはもっと別のこと=気持ちの問題で悩んだり挫折感を味わったりします。それから、原作の方はキキが独り立ちしてから里帰りするまでの一年間の物語になっていて、キキの両親とパン屋の一家、トンボさん以外の登場人物は、宅急便のお客様としてのその場限りの登場にすぎません。原作は映画のように派手に盛り上がったりはしませんが、キキが「お正月」や「春の音」を運ぶ話でハラハラできるし、なによりキキの成長とキキが町の人に受け入れられる過程がしっかり読み込める分、原作の方が好きだなーと思っています。そうそうそれと、キキの髪が長いのが良い(笑)。魔女は長い髪をバサバサとなびかせていなくちゃね。挿絵は、絵本「はじめてのおつかい」が有名な林明子さん。「はじめてのおつかい」で上空から家並みを細かく書いたページがありますが、この本でも最初と最後にキキが生まれ育った町の絵と、キキが住んでいるコリコの町の絵が描かれています。キキが町のどこを飛んだか思い出しながら眺めるのも楽しいですよ。←魔女の宅急便文庫版:魔女の宅急便

2005.01.11

コメント(2)

-

十二支の年越

(川端誠 作/リブロポート)<この本は絶版になっておりますので、図書館から借りて読んでください。お近くの図書館に所蔵していなければ、相互貸借(所蔵していない本を他館から貸してもらうシステム)してもらって下さい。>「元旦」と「元日」の違いってわかりますか?「橙(みかん)」を鏡餅の上などになぜ飾るか、知っていますか?この絵本では、十二支達が年越しの準備や様々な「いわれ」を紹介してくれます。味のあるイラストと軽妙な語り口調の本文が楽しくて、お正月前後の読み聞かせでよく使っています。小さい子には本文だけ、大きい子には「いわれ」の説明文も読んであげます。できれば、親子でじっくり読むのが良いんだろうなーと思っている絵本です。十二支の年越し(絵が無いのー。残念)

2005.01.10

コメント(1)

-

思い出のマーニー

(ジョーン・ゲイル・ロビンソン 著 松野正子 訳/岩波書店)少女アンナは養い親のもとを離れ、しばらくの間海辺の村にあずけられる事になりました。アンナは1人海辺で遊ぶうち、マーニーという少女と友達になります。アンナは立派なお屋敷に住み裕福に暮らすマーニーを羨ましく思いますが、マーニーは少しも幸せそうではありません。マーニーはほんの時たまにしか両親に会う事が出来ないのです。心の底から親友だと思い始める二人ですが、ある日マーニーが無人のさびしい風車小屋にアンナを置き去りにするという事件が起きました。その日を境にマーニーはアンナの前から姿を消し、お屋敷は無人となります。しばらくするとそのお屋敷に、新しい家族が引っ越してきました。マーニーを探していたアンナは、屋敷に住む4人の子ども達と仲良くなり、毎日を楽しく過ごすことが出来るようになりました。そして、アンナはその屋敷の中でマーニーの手がかりを見つける事が出来たのです。小学校高学年向きで、上下2巻に分かれた読み応えのある本です。アンナの思春期ドラマとでも言うんでしょうか?複雑な生い立ちを持つアンナは、彼女を取り巻く周囲の大人の思いを真っ直ぐに受け止めることが出来ません。いつも1人で遊ぶアンナの唯一の友達がマーニーです。マーニーもまた、複雑な家庭環境の下で暮らしています。二人の少女の友情や葛藤、大人に対する思いに、子どもの頃の自分の思いを重ねて読み込んでしまいました。友情や親子の情を丁寧に書き込んだ、時空を越えたファンタジー。読み物として、かなりお勧めです☆思い出のマーニー(上)思い出のマーニー(下)

2005.01.07

コメント(0)

-

朝食有害説 --「一日二食」で健康に生きる--

(渡辺正 著/情報センター出版局)「断食で難病を治す」事で有名な、渡辺医院・医院長の著書。「一日三食が健康の秘訣」「朝食抜きは最悪」等など、小さい頃から朝食の大切さを説かれ続けてきた身には、ちょっと理解しがたいタイトルでした。でも、ほんのさわりを読んだだけでも「朝食は必要ない」という事がよくわかります。本書では、朝食がなぜ体に悪いのか説明してあるほか、朝食抜きの実践法や注意点、実例として様々な方の朝食を抜いた結果が紹介されています。「でもテレビなんかで、<朝食なし>グループと<朝食あり>グループに分かれて実験をしたら<朝食あり>グループの方が優れているという結果が出てたけど?」という方。それは、普段から朝食をとり続けている体が朝食抜きに慣れるまで、3週間はかかるからです。突然朝食を抜けば誰だって調子が狂うのは当然のこと。つまり、普段から朝食抜きを続けている人を<朝食なし>グループにしていない実験ではきちんとした結果が出ないという事です。実は午前中は体内に溜まった毒素や老廃物を排出する大切な時間。そんな時に食事を取れば、消化吸収の為に排出作用は弱まり、結果、体内に老廃物が溜まり続ける事になります。ところで、朝食と邦訳される「Breakfast」は、直訳すれば「断食を中断する」となります。睡眠中を小さな断食と考え、その断食を中断する、起床して最初の食事を「Breakfast」と言うんだそうです。昔は日本にも外国にも朝食を取るという習慣はありませんでした。一日三食、それも起き抜けに食事を取るようになったのは、ほんの百年ほど前からの事だとか。アトピーやガンといった難病治療の権威が、多くの臨床例と自らの経験から得た健康法を伝えるこの一冊、健康な人も不健康な人も、ぜひ一度読んでみてください。朝食有害説

2005.01.06

コメント(0)

-

十二支のはじまり

(谷真介 さく 赤坂三好 絵/佼成出版社)1月の読み聞かせといえば、やっぱりこの本。「元旦の朝の挨拶に来た一番から十二番の者をその年の動物の王様にしよう」神様の言葉に、どの動物も先を競って神様の御殿に向かいます・・・どうして十二支が決まったのか?犬はいるのになんで猫は十二支の中に入っていないのか?日本人なら知っておきたい(?)十二支の始まりを楽しく知ることができる絵本です。十二支についての絵本は沢山出ていますがその中から、私の入っているグループではこの本を選んで使っています。それは、お話そのものを楽しめる軽妙な文章と、迫力ある挿絵が魅力的だからです。この本を読む時、小学校だったら最初に「君たちは何歳生まれ?」と聞きます。当然ながら、子どもたちが口々に叫ぶ干支は二種類あるんですが、見当はずれな干支の名前が聞こえてきたり、黙って口を結んでいる子もいたりします。それでも、小学校の3・4年生位までは問いかけてもらう事が嬉しくてたまらないようで、こちらまで嬉しくなってしまいます。それに、各学年にはそれぞれ独自の雰囲気がありますが、それが時々その学年の干支に相応しくて、妙に納得する事があります。・・・一番納得したのは、とても(はみ出すように)元気な学年に当たった時です。「君たちは何歳生まれ?」「猿ー!」「酉ー!」・・・サルとトリ・・・成る程、集まるとにぎやかそうな生き物です(苦笑)。十二支のはじまり

2005.01.05

コメント(6)

-

大むかしの生物(小学館の図鑑NEO)

(日本古生物学会 監修/小学館)12月に出たばかりの古生物学図鑑。同社から出ている「21世紀こども百科」の姉妹シリーズで当然子ども向けの図鑑なんですが、大人が読んでもうなるほどの充実ぶりです。・・言葉が簡単な分すっごく理解しやすいしぃ(^^;;)。<かがく>の世界は日進月歩で、最新の情報がすぐに古くなってしまうものです。だから私、図鑑なんて滅多に買いません。(ワーズ・ワードと分解博物館21は重宝してます☆)特に古生物学の世界では、このところ中国の遼寧省での新発見が相次ぎ、新情報を新聞で追っかけて行かなければならない有様です。そんな学問を収めた図鑑なんてすぐに内容が古くなるに決まっている!でもでも、今回出たこの図鑑はあまりに出来がよろしいので、速攻で購入してしまいました。この本では、先カンブリア紀から氷河期の終わり頃までの生き物が、動物・植物・魚と、広い範囲で紹介してあります。古い時代の魚や植物がこんなに丁寧に紹介されている子ども向けの図鑑って、あまり見ないと思うのですよ。また、柔らかいタッチのイラストが適度にリアルであると共に、見ているだけでウキウキするような素敵な仕上がりになっています♪もちろん最新情報を踏まえて作成された図鑑です。ミクロラプトル・グイの化石写真が掲載されていたり、カマラサウルスとアパトサウルスの首がかなり図太く描かれているあたり、なかなか凄いと思います(えっと何人付いて来れてますか(汗))。何か昔の生き物についての図鑑をと思っている方。2005年の初頭は、私、この本を思いっきりお勧め致します!大むかしの生物

2005.01.04

コメント(0)

-

魔法使いの秘密パーティー

(ジャニス・イートン・キルビーほか 文 マーラ・バゲッタ 絵 井口智子 訳/技術評論社)ある魔法使いの秘密の知恵を伝授する、3冊シリーズの本の第二冊目。今回はタイトルの通り、魔法のパーティーの開き方を伝授してくれます。錬金術師のパーティーや中国のドラゴン祭り、妖精のパーティーなど、魔法に関わる色んなパーティーのやり方が紹介されていて、工作と手芸と科学遊びの他に、魔法のゲームや持てなし料理の作り方まで載っているので、自分でパーティーを開くときに参考にすると楽しそうです☆この本、ウチの子には、サンタさんが持ってきてくれました♪三冊目はまだ出ていないので、出版されるのを楽しみにしています。魔法使いの秘密パーティー

2004.12.26

コメント(2)

-

魔法使いの秘密の道具箱

(ジャニス・イートン・キルビーほか 文 リンディ・バーネット 絵 井口智子 訳/技術評論社)ある魔法使いの秘密の知恵を伝授する3冊シリーズの本の第一冊目。この魔法使いは、アーサー王を助けた魔法使いとして有名なマーリンを友人に持つと言います・・・。図書館で面白そうな新刊を見つけ、子どものために借りてみました。英語のタイトルは「THE BOOK OF Wizard Craft」。魔法使いの持つ道具や洋服の作り方、魔法(っぽい事)のやり方が書いてある、分厚くって重い絵本です。絵本といっても文書量がかなり多くて、小学校高学年以上じゃないと読みこなせないかもしれません。それで本の内容はといえば、工作と手芸と科学遊びの本なのです。他にも占いのやり方や魔法についての短いお話が載っていて、大人でも夢中になってしまいます。工作好きの我が子はどれもこれも作りたくなったようで、返却期限が迫った頃、「この本の、ココとココとココと(略)ココとココをコピーしたらいくらぐらいになる?」と聞いてきました。ええーっと、そんなにコピーを取るんですか?著作権法<私的使用のための複製>第三十条<図書館等における複製>第三十一条には引っかかりませんが・・・「千円以上かかるよ。それに、絵が奇麗だからカラーで取りたいところもあるんでしょ?カラーコピーは相当高いよ。本買ったら?」と答えておきました。子どもは、結局2日ほど悩んだ後、自分の小遣いで<税込:1,974円(04,12現在)>もする本を買ってしまいました。魔法使い入門書としての雰囲気いっぱいの装丁に、重々しい文章、カラフルなイラスト。眺めているだけでもワクワクする素敵な本です。魔法使いの道具作りに親子で挑戦できたら、もっと素敵でしょうね。表紙絵が確認出来ます

2004.12.25

コメント(4)

-

ペンギンハウスのメリークリスマス

(斉藤洋 さく 伊東寛 え/講談社)<この本は絶版になっていますので、図書館から借りて読んでください。お近くの図書館に所蔵していなければ、相互貸借(所蔵していない本を他館から貸してもらうシステム)してもらって下さい。>斉藤洋でペンギンとくれば、ぺんぎんたんけんたいを始めとした、ペンギンシリーズを思い浮かべる方も多いと思います。でもこの本は、ペンギンシリーズが書かれる前に出版された、独立した物語なのです。自分で書いてらっしゃいますが、斉藤洋さんはかなりのペンギン好きだそうです。確かに、そうでなければペンギンが出てくるクリスマスのお話なんて、なかなか出てくるアイデアじゃないと思います。そしてこのお話は、アイデアの面白さもさることながら、レストランのオーナーとペンギンの友情が素敵な、ちょっと変わった物語なのです。大好きな本なので、友達の誕生日にプレゼントしたりしていましたが、自分の為に買う前に絶版になってしまいました(泣)。斉藤洋さんは売れっ子作家さんなので、そのうち再販してもらえる事を期待しています!ペンギンハウスのメリークリスマス楽天ブックスで表紙絵見られます

2004.12.24

コメント(0)

-

魔法使いハウルと火の悪魔

(ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 西村醇子 訳/徳間書店)表紙に<ハウルの動く城>とあるけれど、学校で借りて読んだウチの子どもは、自分が読んだ本にはそんなの書いていなかったと言いました。よく見ると発行が1997年。ああ、古い版には書いてなくて、映画化が決まってから<ハウルの動く城>と入れたのか。確かに映画の影の主役は動く城だったな。目下、大ヒット上映中の映画「ハウルの動く城」の原作本。この本、ひっさしぶりにハマりました。もう読み終わるまでほぼノンストップ。夕飯手抜きでゴメンね状態の夜ですよ。ここまで止めることが出来ない本は久しぶり。面白すぎです。話にぐいぐい引きこまれるのはもちろん、文章にはよどみがないし、設定にもなんら破綻がなく、読んでいてなーーんにも引っかかる所や突っ込みを入れたい所が無いのが気持ちいい。唯一、90才になった主人公=ソフィーを、ソフィーの母親が自分の娘のソフィーだって気付くシーン、「そんなの見ただけで分かるんかい?」と後になって思ったけど、後にならないと気づけないほど違和感なく話が進むのですよ。ラストも清々しくって読後感が爽やかです。そして、原作がとても良かったので、ついつい映画にも期待しちゃいました。こういう場合、色んな意味で期待しちゃいけない事を経験で知っていたはずなんだけど、前半が良い感じに仕上がっていたので、ついつい原作通りの展開を期待してしまいました。が、映画の後半は原作とはまったく別物になっておりました。ああがっくり。映画を観た後は、どうにもしっくり来なくて、気持ちが整理できなくて、で、もう一度映画を観に行って、原作も読み返したい気分なのです。じゃあ映画を先に見て原作を読めば良かったのかと言えば、そういう訳では無いみたい。原作と映画を全くの別物と考えるのが一番良いんじゃないかなー。所でこの本、そして映画もだけど、見る人によってかなり感想が変わってくると思います。そして見るたびに感想が変わるんじゃないかと思います。誰に(何に)感情移入するかによって、見える世界が全然違うと思うのです。だから、この話は色んな人に感想を聞いてみたい作品です。蛇足:映画では「ヒン」が一番お気に入り☆

2004.12.23

コメント(3)

-

天使のかいかた

(なかがわちひろ 作/理論社)お友だちは犬や猫を飼っているのに、さちはなんにも飼ってもらえません。そんなある時、さちははらっぱで小さな天使を拾います。天使のご飯は「お話」。さちが天使のために学校であったことやさちの思ったことを話すと、天使は嬉しそうに聞いてくれます。でもある日、さちがお話をしなくなりました。「お話」を食べられなくなった天使は弱ってしまい今にも死にそうです。さちは天使を助けるために、天使を拾ったはらっぱに走ります。お豆に手足が付いたような可愛らしい天使。そんな天使がはらっぱのダンボールの中に入っていたら、絶対拾っちゃいますよね。ほかの人には見えないけれどさちにだけ見える天使って、いったい何なんでしょう?ちなみに、「お話」をご飯にしている天使は、星のかけらみたいなちっちゃな「うんち」をするんですよ☆この本は、2004年西日本読書感想画コンクール・小学校低学年指定図書になっています。小学生の女の子なら、主人公に自分を重ねてワクワクしたり切なくなったり出来る本だと思います。そして、大人が読んでも癒される、優しい気持ちのお話なのです。天使のかいかた

2004.12.22

コメント(0)

-

ブラウンさんのネコ

(スラウォミール・ウォルスキー 作 ヨゼフ・ウィルコン 絵 いずみちほこ 訳/セーラー出版)いつの日か子ども達に、読み聞かせではなくストーリーテリング(語り)で伝えたいと思っている絵本です。ブラウンさんの家にやって来たくしゃくしゃでしましまの子猫。<とら>と名付けられたその猫とブラウンさんはとっても仲良しでした。でも、とらはどんどん大きくなってゆき、ある日ブラウンさんは気が付きました、「おまえホントのトラだったんだ」。ブラウンさんは、とらを動物園やサーカスに連れて行くけれど、どうにも上手くゆきません。さてブラウンさんととらはどうなるんでしょうね。この本は、店の一角に設けてあった子どもの遊び場で見つけ、一目で気に入り、即本屋で購入しました。でも、ウチの子どもにはあまりウケが良くないの。小さい頃には物語の意味がよくわからないと言うし、少し大きくなるとオチが物足りないと言うし・・・。でも私は、この絵本がとってもとっても好き。ブラウンさんととらの仲の良さは微笑ましいし、しましまの猫がいたらもしかするとトラかもって思えるワクワク感がたまらないのです。んー、なんでウチの子にはこの面白さが分からないんだろう。いっそお話だけの方が分かりやすい?ならば、とっても素敵な絵だけれど、この話の面白さを伝えるため、ストーリーテリングで挑戦しちゃう?と思っている所なのです。無謀ですか(^^;;)。ブラウンさんのネコ

2004.12.21

コメント(2)

-

四人はなぜ死んだのか インターネットで追跡する「毒入りカレー事件」

(三好万季 著/文藝春秋)先に、凄い高校生の本を紹介したので、今度は凄い中学生の本を紹介します。1998年夏、和歌山でおきた「毒入りカレー事件」。夏休みの宿題としてこのカレー事件を取り上げた中学3年生のレポートが、その年の「第60回文芸春秋読者賞」を受賞し、当時かなりの話題になった事を覚えている方も多いでしょう。この本は、1999年に出版されたハードカバー版を文庫化したものであると同時に、事件から3年後の著者が自らを振り返った書き下ろしが収録されています。これを読むと、著者の理路整然とした思考力、調査能力、文章力に圧倒されてしまいます。ですが私が一番驚いたのは、事件直後からニュースで流れていた「カレーで食中毒」という報道に、「カレーで食中毒を起こすのはおかしい」と疑問を感じたのが著者以外いなかったという事実です。もちろん、もしかしたら、ニュースを見ていた人の中に著者のように疑問を持った人がいたかもしれません。けれども事件に関わった警察や病院の医師は、保健所の出した「食中毒」の一言を疑おうとはせず、その結果、不適切な治療を受けた人達の中から4人の死者を出してしまったというのです。付け加えるなら、直接の被害者である地元住民が、その症状から「どうしてこれが食中毒なんや!」と医師に詰め寄る場面があったといいます。↑「ぼくがイラクへ行った理由(わけ)」とはまた別の角度で、この本はメディアのあり方を問いただしていると思います。中学生以上の方にはぜひ読んでもらいたいです。四人はなぜ死んだのか インターネットで追跡する「毒入りカレー事件」

2004.12.20

コメント(0)

-

ぼくがイラクへ行った理由(わけ)

(今井紀明 著/コモンズ)感服しました。ジャーナリストを目指しているとは言え、この行動力、知識、判断力・・・これが、まだ二十歳にもならない人間が考え、書いた本なのか?!「<劣化ウラン弾>の被害をなるだけ多くの人に知ってもらうために絵本を作ろう」と決め、その取材のためにイラクに向かった著者。しかしイラクの地で、不幸にして2人の同行者と共に人質にされてしまいます。そう、3人の日本人がイラクで人質として拘束されたアノ事件。その当事者であり、最年少者(当時18才)の著者が、イラクへ行った目的と経緯と心境を語ると共に、帰国後に受けたバッシングとその後の記者会見を経、自身がどのように感じ考えたかが綴られています。小学生の頃はゲーマー、中学校では吹奏楽部と生徒会で活躍、でも学校嫌いで高校の成績は目を覆うばかり、そんな自分の取り柄は「行動力だけ」と言い切る著者。しかし、その凄まじいまでの行動力と思考力、そして政治やジャーナリズムに対する造詣の深さには舌を巻きます。所々ルビ入りなので、中学生以上から読めると思います。「こんな高校生もいるんだー」と、親子で読んで話し合ってみてはいかがですか?

2004.12.19

コメント(6)

-

クリスマスってなあに

(ディック=ブルーナ 作 ふなざきやすこ 訳/講談社)ミッフィーちゃんでおなじみのブルーナさんが、小さい子にもわかりやすいクリスマスの物語を描きました。さて、クリスマスってなんでしょう?プレゼントをもらえる日?ケーキが食べれる日?いいえ、どれも間違い。クリスマスってキリストのお誕生日なんです。この絵本は、プルーナさんの可愛らしいイラストと簡潔な文章でつづるキリスト誕生の日の物語なのです。小さい子向きの仕立てになっていますが、読んであげても意味はまだ理解できないかもしれません。でも、クリスマスのお祝いの本当の意味を知っておくのに、手軽で丁度良い内容だと思います。もし、クリスマスの本当の意味を知らない方がいたら、一度読んでみて下さい。自分たちが何に対してお祝いをしているのか知らないなんて、なんだか変だと思うから(^^;)。クリスマスってなあに

2004.12.18

コメント(3)

-

じごくのそうべえ --桂米朝・上方落語・地獄八景より--

(田島征彦 作/童心社)お芝居になったり、読み聞かせに使われたりと、子どもにも大人にもなかなか人気の絵本です。軽業をやっている最中に綱渡りの綱から落ちて死んでしまったそうべえ。いい加減な采配をする閻魔大王から地獄へ行かされたそうべえとその仲間は、数々の地獄の責め苦を軽々と乗りきり、とうとう地獄から追い出され、生きかえってしまいました。迫力のある絵と軽妙な語り口の文章が、地獄を巡るという奇想天外なお話を面白可笑しく盛り上げて、小学校で読み聞かせをすると、子どもたちがはじけた笑いで答えてくれます。ところで、軽業師の口上があって関西弁で元は落語で・・・実は、音読するのがとっても難しい本だと、私は思っています。だから得意な方にお任せをして、この本を読むのをずっと避けていました。でもある日、私が読まなければならない状況になってしまいました。口上は何とかクリアー。でも、関西弁のイントネーションが怪しすぎるーっ。そして、読んでいる相手は中学2年生!二クラス分の目が、ニコリともせずじーっとこっちを見つめています。そうべえ達が、三途の川辺でふんどし一丁にされても、糞尿地獄に放り込まれても、笑い声一つ上がりません。 「鬼が屁こきまんのや。どれ、えい、ぼん、ぶー」ああ、誰も身動き一つしない(>

2004.12.17

コメント(6)

-

アトピーが消えた! --体の中からきれいになって--

(笛木紀子 監修 逸村弘美 文/KKベストセラーズ)大人のアトピーって、子どものアトピーよりやっかいです。この本には、顔や体・頭までずるずるのアトピーに苦しめられた著者がつるつるの奇麗な肌に戻った体験に基づき、どんな事をしてどんな事をしなければアトピーが治るのか、とっても分かりやすく・読みやすく書いてあるのです。本文中の会話にこういう言葉があります。 「体温が下がって、血行が悪くなって 体の中にいらないものがたくさん詰まってるから 皮膚がそれを排泄しようとしてアトピーになってるの。」アレルギーに関して講演を聞いたり本で読んだりしたことが、この一言に凝縮されていると思いました。そして、この本全体が、私が今まで聴き・読んだ事の集大成だと思います。本人の体験談やアトピーのメカニズムを分かりやすく解説してあるだけではなく、マッサージ法、食事のレシピなども書かれていて、実用書としても十分活用できます。可愛いイラストに読みやすい文章という見た目とは裏腹に、なかなかしっかりした内容である本書は、大人アトピーの入門書であり、手元に置いておきたい一冊だと思います。アトピーでは無いけれど肌の調子が悪い・何となく体調がすぐれないと言う人も、ぜひ一度目を通してみてください。アトピーが消えた! --体の中からきれいになって--

2004.12.16

コメント(0)

-

恐竜博物館

(ヒサクニヒコ 作・絵/ハッピーオウル社)カテゴリーは絵本だけれど、読み物的要素の強い本です。恐竜に興味があって、子ども向けの図鑑だけでは物足りなくなってきた小学生から大人までの知的好奇心を満足させてくれる一冊。何を隠そう、あお羽はかなりの恐竜好きです。いや、正確には、生き物が好きで、絶滅してしまった昔の生き物も好きと言った所でしょうか?絶滅した生き物がどのような姿形でどういう暮らしをしていたか考えるのは、推理小説を読んでいるような面白さがあります。この本は最新の恐竜学を踏まえて、恐竜の生態やからだの色の謎などを、博物館に来た子どもと博士の会話という形で紹介してあります。全体がマンガ仕立てになっているので、難しい内容が楽しく、また分かりやすく書かれています。親子で読んでおいて、次のお休みには博物館に出かければ、とっても楽しいと思いますよ。恐竜博士になれそうなこの本、個人的には学級文庫に置いてくれたら良いのになー、と思っています(^^;)。恐竜博物館

2004.12.15

コメント(0)

-

サンタクロースっているんでしょうか?

(フランシス=P=チャーチ 著 中村妙子 訳 東逸子 画/偕成社)新聞の社説が子ども向けの読み物になっている本なんて、そう無いと思います。そしてこの本は、私が唯一知っている、正真正銘、新聞の社説が子ども向けの読み物になった本です。約100年前、アメリカのサン新聞社に小さな女の子から「サンタクロースっているんでしょうか?」という質問の手紙が届きました。当時、とても大きな新聞社だったサン新聞社は、その女の子の質問に丁寧に答える社説を掲載しました。そしてその社説は、多くの人に感動を与え、今でも色褪せる事無く私達に大切な物は何かを語りかけてくれるのです。サンタクロースの存在を疑っている人、信じている人、そして子どもから大人まで、みんなに読んでもらいたい本です。クリスマスの時期になると、高学年の読み聞かせに使うこともある本です。子どもたちは、真面目な顔をして黙って聞いています。みんなこの本を聞いて何を思ったんだろうなー。サンタクロースっているんでしょうか?

2004.12.14

コメント(4)

-

のはらひめ --おひめさま城のひみつ--

(なかがわちひろ 作/徳間書店)女の子なら(男の子も?)誰でも一度は憧れる「お姫様」。でも「お姫様」になるには、いったいどうしたら良いんでしょうね?主人公の「まり」は、おひめさまになりたいと思っている、ただの女の子。でもある日、まりの前に、おひめさま城からおむかえの馬車がやってきます。おひめさま城は世界中のおひめさまを育てるところ。ここでおひめさまになるための勉強をするのです。上品な笑い方や言葉づかいの稽古に、それからそれから、火を吐く怪物とだって戦わなくっちゃいけません。おひめさまをやるのも結構たいへんなんだから。お姫様修行のメニューは古今東西のお姫様をお手本にしたものばかりで、元のお話を知っていたら思わずニヤリとしてしまいます。もちろん、元のお話を知らなくても十分楽しめる内容ですよ。明るくて優しい色合いをした可愛い絵柄のこの絵本は、お姫様に憧れる女の子心を十分満足させてくれる・・かも。←のはらひめの詳細を確認

2004.12.13

コメント(0)

-

ピパピパピパ

(宇治勲 絵と文/至光社)「コピパピパピパ オピパのせなか それではさんぽにでかけましょう」散歩に出かけたオピパとコピパは途中ではぐれてしまいます。「コピパピパピパ どんどん いけば ------」オピパを探して進むコピパ達の前には、マナティーにヘビ、ワニ、ジャガーなど、色んな動物たちが表れます。<ピパ>というのは南アメリカの池や沼に生息する子守りガエルの仲間です。子守りガエルは、卵からカエルに成長するまでの間、ずっとお母さんの背中で過ごします。この絵本では、<コピパ>が子どもで<オピパ>がお母さん。この絵本はイラストがハッキリしていてとっても素敵です。そしてディフォルメされて描かれる様々な動物は、不思議にリアルな存在感を醸し出し、森も空も水も不思議な広がりを感じさせてくれます。・・影の使い方が上手いのかなー。特に私は、オピパを探して連なり進むコピパの姿に一目惚れ。だって、ちいちゃくて手足が短くて可愛いんだもの(>

2004.12.12

コメント(5)

-

ゴールデンハート

(ウルフ・スタルク 作 マリアンネ・エンクヴィスト 絵 オスターグレン晴子 訳/偕成社)私のページに来てくれる方から勧められて読んでみました。対象年齢、本には「子どもから大人まで」って書いてある。子どもは小学校の高学年位からを指すのかな?サッカーの試合中、ルードヴィヒが目を奪われた少女カタリーナ。「僕たち一緒にいられる?」と聞くルードヴィヒに「本当に好きだって証明して!」というカタリーナ。彼女の言葉に応えようとあの手この手を尽くすルードヴィヒですが、彼女が満足する答えはなかなか見つかりません。大きな字、難しい漢字にはルビが入り、それ程長くないお話とおしゃれな白黒のイラストで、小学生でもすらすらと読み進めてしまうでしょう。でもこの本は大人にだって読んでほしい。そして読む人によって色々違う感想を持つんだろうと思う物語です。主人公は、名ゴールキーパーで、潜りが得意で、ピアノはコンクールに出場できるほどの腕前。更に、ピンボールゲームなら誰にも負けないという多才ぶり。でもそれ程の才能がある少年だと感じさせないほどに、恋する彼は悩み、打ちひしがれます。彼の気持ちを追うと、恋する切なさがひしひしと伝わってくるのです。その彼と彼女を取り巻く環境はかなり複雑。さらりと描かれてはいるのですが、両親の離婚や母親の恋などかなり深い人間模様が物語の背景に隠れています。結婚して子どももいる私などは、背景に埋め込まれた物語の方に強く感心をよせてしまい、時に、彼と彼女の事などそっちのけになって物語を読み込んでしまいました。でも、ルードヴィヒとカタリーナの素直で真っ直ぐな気持ちに同調できれば、読者の<ゴールデンハート>はまだまだ輝きを失っていない証拠。私、昔(?)の事を思い出しながら、もう一度読み直してみようかな。ゴールデンハート

2004.12.11

コメント(5)

-

ちいさな星の子と山ねこ

(にしまきかやこ 作・絵/こぐま社)<この本は絶版になっておりますので、図書館から借りて読んでください。お近くの図書館に所蔵していなければ、相互貸借(所蔵していない本を他館から貸してもらうシステム)してもらって下さい。>無邪気で可愛い星の子と、ちょっぴり意地悪だけど面倒見の良い山ねこのお話です。月のお母さんからもらった緑のマントを付けた星の子が、地球に遊びに下り立ちます。星の子は嬉しくなったり驚いたりすると、月に向かって「おかあさーん」って、色んな事を報告します。そんな星の子をいたずら心から捕まえようとした山ねこですが、星の子を追いかけている最中に空飛ぶマントを破ってしまいます。破れたマントじゃ、星の子は空に帰れません。大泣きする星の子を前に途方に暮れた山ねこは、ふくろうから知恵を借り、緑の糸が取れる<やままゆ>で緑のマントを修理してやる事にするのですが・・・ちょっと意地悪で、星の子をうっとうしく思っていた山ねこが、だんだんと星の子を好きになってゆく様子が微笑ましくて、なんだか、やんちゃ坊主と年下のおっとり坊やが仲良くなってゆく様を見ているみたい。実はこの本、ウチの子が幼稚園の時からずーっと今でも気に入っている絵本で、多分大人になってからも好きな絵本じゃないのかなって思う絵本です。もちろん私も大好きな一冊。いつか、小学校低学年の読み聞かせで使いたいと思っています。蛇足ですが、星の子が無邪気すぎてちょっぴり意地悪したくなる山ねこの気持ち、私分かっちゃうなー(^o^;;)。ちいさな星の子と山ねこ

2004.12.10

コメント(0)

-

おとうさん・パパ・おとうちゃん

(みやにしたつや 作・絵/すずき出版)子どもに絵本を与えるようになってから、1つ気に入らないことがありました。それは、「母と子」を題材とした絵本は山ほどあるのに、「父と子」を題材とした絵本がほとんど無いことです。子どもには「母」と同じくらい「父」が大切なのに、一般的には父子の触れ合いの時間は母子の触れ合いの時間より短い物である上、絵本でも差を出してどうする、もっと父の姿を絵本に出しててよ、という気分でした。そんな事を考えている時に見つけたのがこの絵本です。僕は「おとうさん」って呼んでるけどお仕事している時には「現場監督」って呼ばれてる私は「パパ」って呼んでるけどお仕事している時には「先生」って呼ばれている僕は・・・・・と、こんな具合に、家の外のお父さんは家にいるときとは違うんだという、「お父さん」をとっても主張した絵本です。この本が出版されたのと同じ頃、「おとうさんはウルトラマン」という本が出版されました。紹介した絵本と同じ作者によるものです。作者はひたすら、「おとうさん」を主張したいのだなーと思います。私、全国の健気なお父さんの事、影ながら応援しております(^^)。おとうさん・パパ・おとうちゃん

2004.12.09

コメント(0)

-

ちびくろ・さんぼ

(へれん・ばんなーまん 文 ふらんく・とびあす 絵 光吉夏弥 訳/岩波書店)<この本は絶版になっていますので、図書館から借りて読んでください。お近くの図書館に所蔵していなければ、相互貸借(所蔵していない本を他館から貸してもらうシステム)してもらって下さい。>今日でひとまず<ちびくろ・さんぼ>の紹介はお終いです。 (初版1953年)とうに絶版になっていたこの本を手に入れたのは、<ブラック・サンボくん>を手に入れてから数年後でした。私のことを覚えていた絵本専門店の店長さんが、特別にゆずってくれたのです。写真の本は1978年の第28刷。随分と版を重ねてきたこの本に、多くの子どもがきっと夢中になったんでしょうね。私自身がこの本に出会ったのは今回が初めてでしたが、昔よく見かけたタイプの絵柄なので、懐かしさでとても嬉しくなりました。ところで驚いたことに、この本には<ちびくろ・さんぼ>の第二話が入っているのです。<ちびくろ・さんぼ>に<ちびくろ・うーふ>と<ちびくろ・むーふ>という弟ができ、その弟たちが悪いサルにさらわれてしまうというお話です。これは、<ちびくろ・さんぼ>が出版されるや子どもたちから絶大な人気を得、同時に続編を望む声に押され、ヘレン・バンナーマンが後年書き下ろしたものだそうです。正直なところ、トラのバターのお話が面白すぎて、弟とサルの出てくる2話目は、あまり面白く感じませんでした(^^;;)。所で、今まで紹介してきた他にも<ちびくろ・さんぼ>が出版停止になった後に出版された本があります。おしゃれなサムとバターになったトラこの本もすでに販売されていないようです。私はこの本を書店で一度目にしただけでろくに読んでいないのですが、「賢い黒人少年のお話」になっている所で、「困ったなー」と思いました。文章も、サムという少年がどんな所に住んでいてどんなにお洒落かといった事が事細かく説明される所から始まっていたと記憶しています。比較のためにも一度きちんと読んでおきたいとは思っていますが、なかなか気が進みません・・。さて、この痛快なお話<ちびくろ・さんぼ>を沢山の子どもたちに知ってもらいたい、読み聞かせで使いたい、と思うのが人情ってものでしょう。そして私は一度だけ、小学2年生のクラスでトラのバターのパンケーキを読み聞かせに使いました。読む前には担任の先生に<ちびくろ・さんぼ>を読みたいことと、<トラのバターのパンケーキ>では、差別問題の矢面となった「ちびくろ」「さんぼ」という単語は出てこないことを告げて、了承を得たのです。結果、子どもたちは、今まで聞いたこともないこのお話に歓声を上げてくれました。担任の先生も、楽しそうにニコニコと聞いてくれています。誰も彼も、心底このお話を楽しんでくれました。放送委員だった私の子どもが、お昼の放送で<ブラック・サンボくん>を読んだこともあります。この時は時間の都合で「紫の靴をトラが耳に飾る」所までしか読めなかったそうです。そして「この続きは図書館で本を探して読んでみてください」で締めくくったとか。や、置いてないってば、多分(--;)。放送担当の先生は「そのお話面白いねー」とだけ言ったそうです。若い先生なら、<ちびくろ・さんぼ>の発禁騒動を知らなくてもしょうがないのかなー。なんだか時代を感じました。時代といえば、私が子どもの頃大好きだったアニメ映画、<パンダコパンダ>の中でのワンシーンで、<ちびくろ・さんぼ>を読むシーンがあるのです。学校の教室で先生が教科書を読みながら生徒の間を歩いているのですが、その時に読み上げられているのが<ちびくろ・さんぼ>です。子どもの為にとレンタルしたビデオにこのシーンを見つけた時は、嬉しいような懐かしいような、何とも言えない気持ちになりました。この先、<ちびくろ・さんぼ>を堂々と読み聞かせる事が出来る世の中になって欲しいと思います。そして私が子どもの頃のように、よい絵本として<ちびくろ・さんぼ>が書店に並ぶ日が来て欲しいと思います。

2004.12.08

コメント(0)

全86件 (86件中 1-50件目)

-

-

- イラスト付で日記を書こう!

- 一日一枚絵(11月1日分)

- (2025-11-15 00:14:23)

-

-

-

- ジャンプの感想

- ジャンプSQ.25年12月号感想♪その3

- (2025-11-14 13:43:41)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

- 過去への思いと現在を生きる意義

- (2025-11-13 12:41:44)

-