PR

X

Free Space

ATP(アデノシン三リン酸)について

筋肉はATP(アデノシン三リン酸)という物質を持っています。

このATPが分解して無機リン酸を放出し、ADP(アデノシン二リン酸)に変わる時に発生するエネルギーを使って筋肉を動かします。動物、植物、微生物(細菌)などには、必ずATPが含まれています。

この過程中に3個の<三カルボン酸>を生じるので、三カルボン酸回路(TCAサイクル)とも称されています。

「生命を維持するのに必要な最小のエネルギー代謝」が基礎代謝です。

基礎代謝とは「生命を維持するのに必要な最小のエネルギー代謝」で、普通は「寝ている状態で一定の時間に消費する熱量 」で表します。

基礎代謝が下がれば、身体や内臓に脂肪がついたり、疲れがなかなかとれないという状態に陥ります。

基礎代謝が上がれば、脂肪がつきにくくなり、疲労も回復しやすくなるのです。

この基礎代謝のカギを握ると言われているのが「クエン酸サイクル」です。

クエン酸サイクルとは

食事から摂った糖質

疲労の原因物質である乳酸 体脂肪

などを分解し、エネルギー(筋肉)に変換するサイクルです。

炭水化物、たんぱく質、脂肪を摂取した人体で消化吸収された分子は三つの段階(解糖、クエン酸回路、電子伝達)を経てエネルギー源となるATPをつくります。三つの段階のうち解糖は細胞質の液状の部分(細胞質基質、マトリックス)で行われ、クエン酸回路は細胞内のミトコンドリアのマトリックスで行われます。また電子伝達はミトコンドリアの内膜で行われます。

糖質(炭水化物)、脂肪、タンパク質の3つは体内で酸化燃焼してエネルギー供給源となり、三大栄養素と呼ばれています。

乳酸・ピルビン酸 : クレブスのサイクルが不調のとき(クエン酸の不足からもおきる)大量に生成してくる。

これらは毒物で、疲労物質と言い、体液を酸性に傾ける。神経を麻痺させる。

筋肉を固くし、疲労、肩こり、けいれんの原因となる。

クエン酸サイクルのメカニズム

クエン酸サイクルは「8種類の酸」から構成されています。

まず最初に「クエン酸」が「アコニット酸」になり⇒「イソクエン酸」⇒「アルファケトグルタル酸」⇒「コハク酸」⇒「フマール酸」⇒「リンゴ酸」⇒「オキザロ酢酸」になり「オキザロ酢酸」と「活性酢酸」(アセチルCoA)が結合して「クエン酸」を作ります。

「糖質(炭水化物)」、肝臓や各消化器官で「グルコース」に変換され、血液に乗って運ばれ、インスリンによって細胞に取り込まれます。

活性酢酸は、クエン酸サイクルを一巡する間に完全に燃焼して炭酸ガスと水に変わり、発汗や呼吸で排泄され、燃えてできた熱は「ATP」というエネルギー貯蔵物質に変わります。

このATPが、エネルギーであり、毎日の基礎代謝や生活活動代謝時に必要に応じて供給されていきます。

グルコースはピルビン酸(焦性ブドウ糖)を経て好気的な条件下でアセチル補酵素A (アセチルCoA) に代謝されます。

このアセチル基はクエン酸サイクルで完全にCO2にまで酸化され、その酸化の過程で生成する中間体が呼吸基質としてエネルギー媒体となるATPの産生に利用されます。

クエン酸サイクルは、糖質だけでなくアミノ酸や脂肪酸などをもエネルギーに変える共通の酸化経路です。

クエン酸サイクルの効果

糖質、蛋白質、脂肪の中のグリセリン⇒体内で分解されるとすべてピルビン酸になります。

↓ ↓

⇒脂肪酸は直接活性酢酸になります。 + オキザロ酢酸 ↓

クエン酸

活性酢酸は、サイクルが一回まわると、 ↓ ⇒ 炭酸ガス 水

燃えてできた熱、ATPというエネルギー貯蔵物質

(一度に燃やすと高い熱になって逃げてしまうから、徐々に燃える化学的エネルギー)

サイクルが調子良く活動していないときには、ピルビン酸は乳酸に変わります。

この乳酸が問題で、細胞内に発生した乳酸は血液中に溶出し、量を増すごとに血液を酸性にします。血液が酸性化されると、疲労の原因となってしまいます。

←クエン酸

←クエン酸しかし、クエン酸を補給してやると、クエン酸サイクル活動が活発になってきます。

そうすると乳酸はピルビン酸に変わり、活性酢酸を経てクエン酸サイクルに入り完全に燃焼します。

乳酸が消えると、血液は酸性から弱アルカリ性に変わり、疲労は回復します。

これがクエン酸サイクルの効果です。

Comments

コメントに書き込みはありません。

2025.11

2025.10

2025.09

2025.10

2025.09

2025.08

2025.07

2025.07

Freepage List

エネルギーを消費しない食事のとり方

驚異の花粉栄養食品(1)

驚異の花粉栄養食品(2)

ミトコンドリアを元気にして老化を防ごう

カルシウムの摂り方が健康を左右します

食物繊維とエクオール

ツバメの巣の効用(1)

ツバメの巣の効用(2)

プロテインについて

ソマチッドについて

水の働き

病(やまい)の元(もと)は心から

iPS細胞の誕生

iPS誕生までの流れ

iPS細胞研究の展望

iPS細胞の医療応用

グレリンとレプチン

セロトニンと直感力

アラキドン酸

効率的にダイエットするには

皮下脂肪を落とすには?

シリカの効用

体内の静電気は万病の元

植物性食品中心の食事の勧め

ハーブの効用 風邪・花粉症

花粉症には花粉エキスを

PQQについて

炎症とはーアレルギーや肥満も炎症です。

食事を上手にコントロールするには?

眠気が起こるのは?

アルツハイマー病の予防

膝痛の予防と治療

脂肪酸の種類

軽度認知症

ASD(自閉スペクトラム障害)

100の質問(健康になる為の質問の答え)

腸内の環境を弱酸性に保つ方法 オリゴ糖

酵素のお話

二酸化チタン

体温について

体内のPH状態

白髪の予防

ラクトフェリンの働き

糖化は酸化よりも老化が進みます。

野菜や果物を長く持たせる方法

ハゲの予防

睡眠とダイエット

しっとりしたお肌になる方法

シナモンの驚きのパワーとは?

ビタミンDの多い食事と日光浴

いつまでもお肌を美しく保つには?

美顔器(アイラブローラー)

老化とは(女性の場合)

声帯の老化を防ぐには?

膣を引き締める方法

シミ・シワを無いものに(1)

シミ・シワをないものに(2)

放射性物質を除去するには-ゼオライト

ペンデュラムについて

若々しくなる方法

アルツハイマー型認知症予防(1)

アルツハイマー型認知症予防(2)

アルツハイマー型認知症予防(3)

アルツハイマー型認知症予防(4)

統合失調症の治療

痺れの原因

トマトで美白

水溶性ビタミンAで美しいお肌へ

カシスの効用

ふき取り化粧水を必ず使いましょう。

免疫システムについて

究極の健康法ー脊髄活性法とは?(1)

究極の健康法ー脊髄活性法とは?(2)

乾燥が健康を壊します。

耳鳴り解消法

長寿遺伝子(FOXO)(1)

長寿遺伝子(FOXO)(2)

JTPセラミックスの効果

神経細胞(ニューロン)シナプス など

体を温かくする方法

光療法

腰痛の原因と改善法

金芽ロウカット玄米と免疫力

ヒマシ油

近視の原因

スタミナイザーの効果

鼻水の役割と止めてはいけない理由

大腿四頭筋について(効果的ダイエット法)

太ももの裏が痛い理由ー大腿二頭筋

リフットハイヒール

運動をする上での注意点

入浴の効果

足底通電(せきずい活性法による)

磁気シャワーの効用

キネシオテープとテラヘルツ波

脊髄の異常と病気の相関関係

健康食品など体に合わないとかあるの?

雑草に学ぶルデラルな生き方

傷口のジュクジュクや床ずれを治す方法

パントレア菌?

カテゴリ: カテゴリ未分類

カラダの水分量と分布

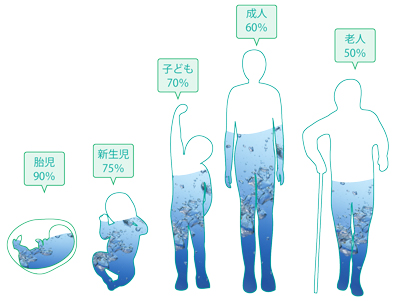

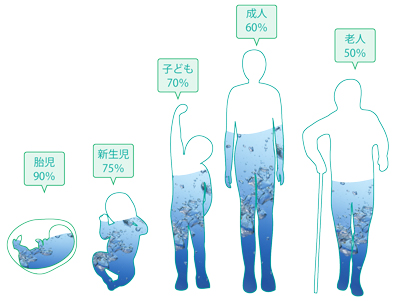

人間の体はほとんどが水です。体内の水分量は、年齢、性別、あるいは肥満度によって違いがあります。たとえば新生児は体重の約75パーセント、子どもは約70パーセント、成人は約60パーセント、老人では約50パーセントを水が占めています。胎児ではなんと体重の約90%を水が占めているほどです。

実は、動物でも植物でも、生物はそのほとんどが水からできています。たとえばスイカやトマトは90%、魚は75%が水です。また、人間の場合は性別によっても水分量が異なり、成人男性では約60%、女性では50%程度です。 女性の水分の割合が少ないのは脂肪分と関係があります。

● 女性の方が水分量が少ない!?

なぜ、女性の方が水分の割合が少ないのでしょう? それは、 生きるために必要な脂肪が一般的に男性より女性の方が多く体についてくるからで、その脂肪分だけ水の割合が少なくなってしまうのです。

ところで、 脂肪燃焼には、まず『糖質』の存在が重要。でも、その 糖質が燃えるために必要なものが、実は『水分』なんです!

脂肪燃焼に「水分」が必要なのは、車のエンジンのラジエーターが、水がないと効率よく回転しないのと似ています。こまめに水分補給をしなければ、糖質に火がつきにくく、いくら走っても脂肪を上手に燃やすことができないのです。脂肪燃焼のためには、水分が大切なのです。

妊娠率に悪影響 ボーダーラインは15%

18歳以上の女性の場合、20%以下の体脂肪率は、「やせ」区分に属します。ここで「やせ」という言葉をポジティブに受け取ったり、目標値に設定するのはNG。体脂肪率は、高すぎても低すぎても、自然な「妊娠」の妨げになります。

社団法人Luvetelliの『Baby Book』には、妊娠時のBMIが18.5以下で、体脂肪率が17%以下の女性からは、低体重児が生まれやすいとの記述があります。更に、体脂肪率が15%を下回ると、妊娠できる確率は大きくダウンしてしまいます。10%以下になってしまうと、自然に授かることは非常に困難に…。もちろん個人差はありますが、産める身体や正常な月経をキープするための「目安」として、ダイエット時に体脂肪率のボーダーラインを知っておくことは重要だと言えるでしょう。

将来出産を予定していない女性も体脂肪率を重視すべき理由

生き方が多様化している現代、将来設計をする上で妊娠や出産は特に考えていない、今のところ予定していないという女性もいるかと思います。けれど、体脂肪率を標準値内にキープすることは、「 不調なく生きる

体脂肪率が18%を切っている女性のうち、排卵が止まってしまう人の割合は半数以上にものぼるそう。生理が数カ月来ていなかったり、周期が極端に短い場合は、排卵が上手にできていない可能性あり。不正出血が頻繁に起こるケースもあります。この時、ホルモンバランスや自律神経は乱れた状態にあるのです。

1、月経不順

2、骨粗しょう症(骨がもろくなる病気)のリスクが上がる

3、体温や免疫力の低下

4、精神が不安定になる

5、お肌や髪の生まれ変わり周期が乱れる

実は、免疫力の低下や骨粗しょう症、月経不順や無月経は、健康的と思われがちな女性アスリート、とりわけ持久系競技(マラソンランナーなど)や美しさを重視する競技の選手たちも闘っている、非常に深刻な問題なんです。

身体の各組織に含まれる水の割合を見てみると、 血液の90%、脳も80%が水です。 さらに、 皮膚や筋肉が70~80%が水 なのに対し、脂肪組織に含まれる水の割合は10~30%程度とかなり低くなっています。このことから、女性の方が男性に比べ水の割合が少ないことが分かります。

人のカラダと水

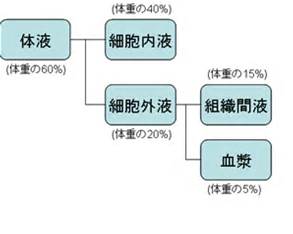

水は、命の根源をなす物質であり、人の体の約60%を水が占めています。体内の水は一箇所にとどまることなく、 血液などの姿で体中を循環しながら各細胞に栄養分や酸素を供給ししています。

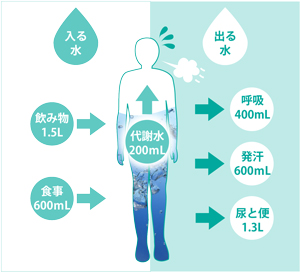

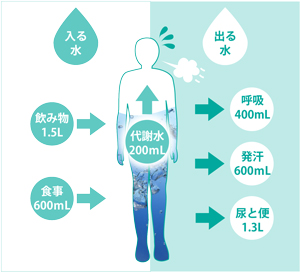

成人1日の水分摂取量、排出量

ところで水は、さまざまな状態で体外に出ています。 尿や便 で排出されるのが分かりやすい例ですね。 1日約1.3リットルも排出しています。

さらに私たちの身体は知らない間に水分を失っていています。その代表的なものは、なんと 呼吸 です。

私たちは息を吐き出す時、常に肺から水分も出しています。その量なんと 400ミリリットル!

このように、知らず知らずのうちに、呼吸によっても水を排出しています。

また 皮膚 からも水分は失われていて、 1日約600ミリリットル の水分が皮膚の表面から蒸発しています。

これらの量を合計すると、私たちは 約2.3リットルもの水 を毎日体外に排出していることになります。

● 水なしでは、わずか4~5日しか生きられない!

だからこそ、私たちは排出した水分量を毎日補わなければ、たちまち体内が水不足に陥ってしまうのです。人間は、たとえ食べものがなくても水と睡眠さえしっかりとっていれば、2~3週間は生きていられると言われています。でも水を一滴も取らなければ、わずか4~5日で命を落としてしまうのだそうです。

身体中の水分減少とその身体に与える症状

1、体重の約2パーセントの水分が失われただけで、のどの渇き、食欲がなくなるなどの不快感に襲われます。

2、約6パーセント不足すると、頭痛、眠気、よろめき、脱力感に襲われ、情緒も不安定になります。

3、10パーセントの不足になると、筋肉の痙攣を引き起こし、循環不全、腎不全になってしまいます。

4、それ以上になると、意識が失われ、20パーセントの不足で死に至るという報告があります。

水のスムースな体内循環こそが健康を保つkey

水分を補う方法として、まず食事があげられます。ご飯や、みそ汁、肉、魚、サラダなど、ほとんどの食事には水分が含まれていて、食事1日分で約600 ミリリットルの水を補給することができます。

さらに私たちは、食べ物をエネルギーに変換する際に水分(代謝水と呼ばれる)を作り出すことができ、その量が1日に200ミリリットルと言われています。それに加えて1.5リットルの水を飲めば、体内から失われた水を取り戻すことができ、体内の水バランスを調整することができるのです。

これらの量を毎日調整しながら摂取するのは不可能ですが、それを可能にしてくれるのが 腎臓の働きです。 腎臓は、水の摂取量が多すぎた時には尿の量を増やし余分な水分を放出します。

その逆に体内の水分が不足している時には、尿を濃縮し水の排出量を減らしてくれるのです。腎臓のおかげで、体内の安定した水バランスを整えることができるのです。

このようにして 水は、体内でスムーズに循環することで、健康な状態を維持してくれるのです。

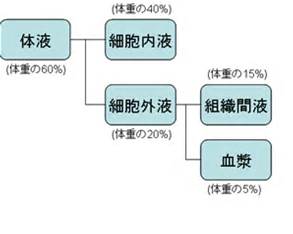

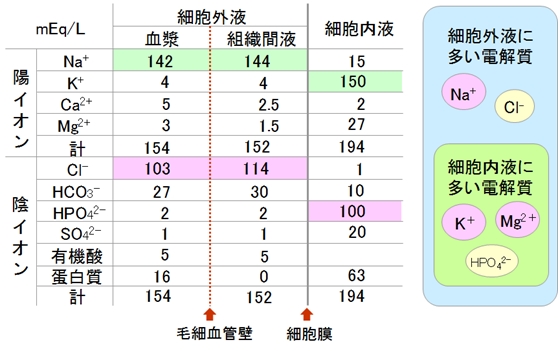

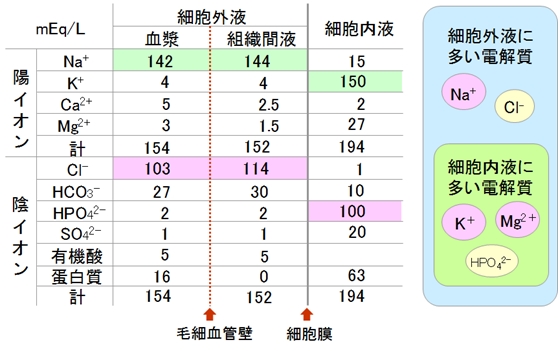

大人の正常な体液の状態

不感蒸散について

発汗や排尿がまったくなくても、 成人では1日約900ミリリットルの水分蒸発がある。 このうち約3分の2は皮膚面からの蒸発で、残り3分の1が呼吸気道からの蒸発です。

このような水分の蒸発は尿や汗などと異なり感覚されないので不感蒸散(不感蒸泄)とよばれています。

ヒトの場合、1グラムの水分の蒸発によって0.58キロカロリーの気化熱が体から奪われるので、1日の不感蒸散による熱喪失量は520キロカロリーにも達することとなります。この量は、安静時における物質代謝量の約3分の1に相当します。

ヒトが体温を一定に保つためには、物質代謝によってつくられた熱と等しいだけの熱が身体から放散されなければならない わけで、不感蒸散はその一つの重要な手段といえます。かつて、カーニバルの扮装で全身に金粉を塗ったため、不感蒸散が障害されて熱中死した例がローマ(1473)とフィレンツェ(1513)であったといわれています。

カラダの中が乾燥すると、ウイルスや細菌に犯されやすく、風邪などを引きやすくなります。

高齢者の脱水リスク

通院困難、退院後の療養、認知症などで在宅ケアが必要な方は、 さほどの暑さがなくとも、 日常的にかくれ脱水状態になりやすく、脱水から「せん妄」を起こすと認知機能の低下にもつながります。

老齢者は、身体の中から水分が減少すると筋肉量が減るので身体に水分を溜める力が少なくなってきます。本人は身体に水分が不足していることに気づかなく喉も渇かないと言います。

年令と共に食べる量も減って来てその結果身体の水分量が減少します。 3度の食事以外にもお茶の時間(10時と3時)や、お風呂に入る前後また、寝る前、朝起きたときと言うように2~3時間毎に150~200cc摂るようにしましょう。 都合8回で1500cc となります。 一度にたくさん飲んでもすぐ身体から出てしまいますので注意しましょう。 もちろん、アルコールは(特にビール)厳禁です。ビールだけを1リットル飲むと1.1リットルの水が失われます。

だるさを感じたり、足がつる、頭が痛いといった症状になるとき、すでにかなり脱水状態が進行していると思われます。

また 高齢者の転倒予防に筋力トレーニング が推奨されていますが、 筋力トレーニングで筋肉を増やすと脱水予防にもなります。

経口補水液は、主に脱水症に大きな効果があります。

スポーツや真夏の外出などで大量の汗をかくことで失った水分や塩分を体に補給してくれます。下痢や嘔吐で体から水分やミネラルが排出されたときや、近年問題になっている熱中症にも効果的です。

『経口補水液』の「経口」は”口から摂りいれる”、「補水」は”体に必要な水分と塩分を補給する”という意味です。

水分だけを補給してもすぐに尿や便として排出されてしまいますが、水分に塩分が加わることによって、体内(とくに血管内)に水分をとどめておく事ができます。

■脱水症かどうかの判断に

健康な状態で飲むと美味しくないということは、「最近体調が変だな」と感じた時に経口補水液を少量飲んでみて「美味しい」と感じたら、体が水分と塩分を欲しがっている証拠で、脱水症の可能性が高いと判断することができますね。

■一度に大量に飲むのは逆効果

特に注意していただきたいのが経口補水液の”飲む量”です。一度にたくさんの水分が体に入ると、血液が一時的に薄くなります。そうすると体は薄まった血液をもとの濃さに戻そうとして、水分を外へ出そうと働きかけます。

経口補水液の作り方

「経口補水液」1リットルを作る場合の、水、塩、砂糖の分量

【材料】

水 1リットル

塩 3g (小さじ1/2)

砂糖 40g (大さじ4と2/5) or(大さじ4と1/3強)or (大さじ4と小さじ1強)

この分量を水が透明になるまで混ぜて溶かします。溶けやすくするには、一旦沸騰させたお湯を少し冷ましてから使うのもよいでしょう。

子供は脱水弱者。

子供は皮膚からの水分の蒸発が多いと言われています。(不感蒸散)特に1~2才児には保護者が気をつけましょう。

子どもは体温調節機能が未発達 であり、新生児では80%もある体液も、失いやすい細胞外液に多く存在する脱水しやすいカラダです。またエネルギー代謝が活発なためにたくさんの水分を必要とします。いつでも飲めるようにしておきましょう。

にほんブログ村 ←ポチッとね

健康法 ブログランキングへ

人間の体はほとんどが水です。体内の水分量は、年齢、性別、あるいは肥満度によって違いがあります。たとえば新生児は体重の約75パーセント、子どもは約70パーセント、成人は約60パーセント、老人では約50パーセントを水が占めています。胎児ではなんと体重の約90%を水が占めているほどです。

実は、動物でも植物でも、生物はそのほとんどが水からできています。たとえばスイカやトマトは90%、魚は75%が水です。また、人間の場合は性別によっても水分量が異なり、成人男性では約60%、女性では50%程度です。 女性の水分の割合が少ないのは脂肪分と関係があります。

● 女性の方が水分量が少ない!?

なぜ、女性の方が水分の割合が少ないのでしょう? それは、 生きるために必要な脂肪が一般的に男性より女性の方が多く体についてくるからで、その脂肪分だけ水の割合が少なくなってしまうのです。

ところで、 脂肪燃焼には、まず『糖質』の存在が重要。でも、その 糖質が燃えるために必要なものが、実は『水分』なんです!

脂肪燃焼に「水分」が必要なのは、車のエンジンのラジエーターが、水がないと効率よく回転しないのと似ています。こまめに水分補給をしなければ、糖質に火がつきにくく、いくら走っても脂肪を上手に燃やすことができないのです。脂肪燃焼のためには、水分が大切なのです。

妊娠率に悪影響 ボーダーラインは15%

18歳以上の女性の場合、20%以下の体脂肪率は、「やせ」区分に属します。ここで「やせ」という言葉をポジティブに受け取ったり、目標値に設定するのはNG。体脂肪率は、高すぎても低すぎても、自然な「妊娠」の妨げになります。

社団法人Luvetelliの『Baby Book』には、妊娠時のBMIが18.5以下で、体脂肪率が17%以下の女性からは、低体重児が生まれやすいとの記述があります。更に、体脂肪率が15%を下回ると、妊娠できる確率は大きくダウンしてしまいます。10%以下になってしまうと、自然に授かることは非常に困難に…。もちろん個人差はありますが、産める身体や正常な月経をキープするための「目安」として、ダイエット時に体脂肪率のボーダーラインを知っておくことは重要だと言えるでしょう。

将来出産を予定していない女性も体脂肪率を重視すべき理由

生き方が多様化している現代、将来設計をする上で妊娠や出産は特に考えていない、今のところ予定していないという女性もいるかと思います。けれど、体脂肪率を標準値内にキープすることは、「 不調なく生きる

体脂肪率が18%を切っている女性のうち、排卵が止まってしまう人の割合は半数以上にものぼるそう。生理が数カ月来ていなかったり、周期が極端に短い場合は、排卵が上手にできていない可能性あり。不正出血が頻繁に起こるケースもあります。この時、ホルモンバランスや自律神経は乱れた状態にあるのです。

1、月経不順

2、骨粗しょう症(骨がもろくなる病気)のリスクが上がる

3、体温や免疫力の低下

4、精神が不安定になる

5、お肌や髪の生まれ変わり周期が乱れる

実は、免疫力の低下や骨粗しょう症、月経不順や無月経は、健康的と思われがちな女性アスリート、とりわけ持久系競技(マラソンランナーなど)や美しさを重視する競技の選手たちも闘っている、非常に深刻な問題なんです。

身体の各組織に含まれる水の割合を見てみると、 血液の90%、脳も80%が水です。 さらに、 皮膚や筋肉が70~80%が水 なのに対し、脂肪組織に含まれる水の割合は10~30%程度とかなり低くなっています。このことから、女性の方が男性に比べ水の割合が少ないことが分かります。

人のカラダと水

水は、命の根源をなす物質であり、人の体の約60%を水が占めています。体内の水は一箇所にとどまることなく、 血液などの姿で体中を循環しながら各細胞に栄養分や酸素を供給ししています。

成人1日の水分摂取量、排出量

ところで水は、さまざまな状態で体外に出ています。 尿や便 で排出されるのが分かりやすい例ですね。 1日約1.3リットルも排出しています。

さらに私たちの身体は知らない間に水分を失っていています。その代表的なものは、なんと 呼吸 です。

私たちは息を吐き出す時、常に肺から水分も出しています。その量なんと 400ミリリットル!

このように、知らず知らずのうちに、呼吸によっても水を排出しています。

また 皮膚 からも水分は失われていて、 1日約600ミリリットル の水分が皮膚の表面から蒸発しています。

これらの量を合計すると、私たちは 約2.3リットルもの水 を毎日体外に排出していることになります。

● 水なしでは、わずか4~5日しか生きられない!

だからこそ、私たちは排出した水分量を毎日補わなければ、たちまち体内が水不足に陥ってしまうのです。人間は、たとえ食べものがなくても水と睡眠さえしっかりとっていれば、2~3週間は生きていられると言われています。でも水を一滴も取らなければ、わずか4~5日で命を落としてしまうのだそうです。

身体中の水分減少とその身体に与える症状

1、体重の約2パーセントの水分が失われただけで、のどの渇き、食欲がなくなるなどの不快感に襲われます。

2、約6パーセント不足すると、頭痛、眠気、よろめき、脱力感に襲われ、情緒も不安定になります。

3、10パーセントの不足になると、筋肉の痙攣を引き起こし、循環不全、腎不全になってしまいます。

4、それ以上になると、意識が失われ、20パーセントの不足で死に至るという報告があります。

水のスムースな体内循環こそが健康を保つkey

水分を補う方法として、まず食事があげられます。ご飯や、みそ汁、肉、魚、サラダなど、ほとんどの食事には水分が含まれていて、食事1日分で約600 ミリリットルの水を補給することができます。

さらに私たちは、食べ物をエネルギーに変換する際に水分(代謝水と呼ばれる)を作り出すことができ、その量が1日に200ミリリットルと言われています。それに加えて1.5リットルの水を飲めば、体内から失われた水を取り戻すことができ、体内の水バランスを調整することができるのです。

これらの量を毎日調整しながら摂取するのは不可能ですが、それを可能にしてくれるのが 腎臓の働きです。 腎臓は、水の摂取量が多すぎた時には尿の量を増やし余分な水分を放出します。

その逆に体内の水分が不足している時には、尿を濃縮し水の排出量を減らしてくれるのです。腎臓のおかげで、体内の安定した水バランスを整えることができるのです。

このようにして 水は、体内でスムーズに循環することで、健康な状態を維持してくれるのです。

大人の正常な体液の状態

不感蒸散について

発汗や排尿がまったくなくても、 成人では1日約900ミリリットルの水分蒸発がある。 このうち約3分の2は皮膚面からの蒸発で、残り3分の1が呼吸気道からの蒸発です。

このような水分の蒸発は尿や汗などと異なり感覚されないので不感蒸散(不感蒸泄)とよばれています。

ヒトの場合、1グラムの水分の蒸発によって0.58キロカロリーの気化熱が体から奪われるので、1日の不感蒸散による熱喪失量は520キロカロリーにも達することとなります。この量は、安静時における物質代謝量の約3分の1に相当します。

ヒトが体温を一定に保つためには、物質代謝によってつくられた熱と等しいだけの熱が身体から放散されなければならない わけで、不感蒸散はその一つの重要な手段といえます。かつて、カーニバルの扮装で全身に金粉を塗ったため、不感蒸散が障害されて熱中死した例がローマ(1473)とフィレンツェ(1513)であったといわれています。

カラダの中が乾燥すると、ウイルスや細菌に犯されやすく、風邪などを引きやすくなります。

高齢者の脱水リスク

通院困難、退院後の療養、認知症などで在宅ケアが必要な方は、 さほどの暑さがなくとも、 日常的にかくれ脱水状態になりやすく、脱水から「せん妄」を起こすと認知機能の低下にもつながります。

老齢者は、身体の中から水分が減少すると筋肉量が減るので身体に水分を溜める力が少なくなってきます。本人は身体に水分が不足していることに気づかなく喉も渇かないと言います。

年令と共に食べる量も減って来てその結果身体の水分量が減少します。 3度の食事以外にもお茶の時間(10時と3時)や、お風呂に入る前後また、寝る前、朝起きたときと言うように2~3時間毎に150~200cc摂るようにしましょう。 都合8回で1500cc となります。 一度にたくさん飲んでもすぐ身体から出てしまいますので注意しましょう。 もちろん、アルコールは(特にビール)厳禁です。ビールだけを1リットル飲むと1.1リットルの水が失われます。

だるさを感じたり、足がつる、頭が痛いといった症状になるとき、すでにかなり脱水状態が進行していると思われます。

また 高齢者の転倒予防に筋力トレーニング が推奨されていますが、 筋力トレーニングで筋肉を増やすと脱水予防にもなります。

経口補水液は、主に脱水症に大きな効果があります。

スポーツや真夏の外出などで大量の汗をかくことで失った水分や塩分を体に補給してくれます。下痢や嘔吐で体から水分やミネラルが排出されたときや、近年問題になっている熱中症にも効果的です。

『経口補水液』の「経口」は”口から摂りいれる”、「補水」は”体に必要な水分と塩分を補給する”という意味です。

水分だけを補給してもすぐに尿や便として排出されてしまいますが、水分に塩分が加わることによって、体内(とくに血管内)に水分をとどめておく事ができます。

■脱水症かどうかの判断に

健康な状態で飲むと美味しくないということは、「最近体調が変だな」と感じた時に経口補水液を少量飲んでみて「美味しい」と感じたら、体が水分と塩分を欲しがっている証拠で、脱水症の可能性が高いと判断することができますね。

■一度に大量に飲むのは逆効果

特に注意していただきたいのが経口補水液の”飲む量”です。一度にたくさんの水分が体に入ると、血液が一時的に薄くなります。そうすると体は薄まった血液をもとの濃さに戻そうとして、水分を外へ出そうと働きかけます。

経口補水液の作り方

「経口補水液」1リットルを作る場合の、水、塩、砂糖の分量

【材料】

水 1リットル

塩 3g (小さじ1/2)

砂糖 40g (大さじ4と2/5) or(大さじ4と1/3強)or (大さじ4と小さじ1強)

この分量を水が透明になるまで混ぜて溶かします。溶けやすくするには、一旦沸騰させたお湯を少し冷ましてから使うのもよいでしょう。

日本薬剤 経口補水液 500ml×24本入 価格:2,246円(税込、送料別)

子供は脱水弱者。

子供は皮膚からの水分の蒸発が多いと言われています。(不感蒸散)特に1~2才児には保護者が気をつけましょう。

子どもは体温調節機能が未発達 であり、新生児では80%もある体液も、失いやすい細胞外液に多く存在する脱水しやすいカラダです。またエネルギー代謝が活発なためにたくさんの水分を必要とします。いつでも飲めるようにしておきましょう。

にほんブログ村 ←ポチッとね

健康法 ブログランキングへ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.12.02 15:50:09

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.