漢字の勉強を、続けています。

「毎朝、家事を手際よく済ませて気持ち新たにテーブルに本を広げる」

という理想的なものではまるでなくて、毎晩、子どもたちとしゃべりながら寝るまでのひとときをたらたらと書き取りなどしてみむとてしてみむ、みたいなものです。

もちろん、この暑さに、夕食時にはご飯でなく麦飲料のことも多いので、これは果たして勉強と言えるのかどうか。

もともと、かなりの衰えがキテいる頭脳のところに、そのような学習方法をとっているため、昨晩 「覚えたっ」

と思ったところも今日見ると実に新鮮です。

せめて、できなかった箇所のうち、間違ってしまったところだけでも

(註:N塾式に言うと、全く手のつけられなかった「 レ

」印ではなく、誤答を書いてしまった「 ×

」印のところ、です)

覚えたいと思うのですが、頭に残っているのは自分の書いた<誤答>そのもの。

「…と書いて間違いだった、のか?それとも違うことを書いてこれが正答だったのか?」

と混乱さえしており、ダミダコリャです。

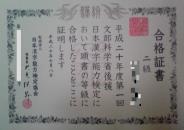

なんとかして、秋には漢検の準1級を受けてみたいものですが、長い道のりです。

日数はわずかなのに。

漢検は、440字を対象にした8級から、級が上がるごとに約200字程度ずつ範囲を増やして2級の対象は2,230字。これは高校までに学ぶ常用漢字と人名用漢字285字とのこと。

それが準1級ではJIS第1水準の約3,000字が範囲になります。

『 漢字検定準1級学習ノート

』という本をテキストにしまして、新たに加わる字を毎日いくつかずつ覚えようとしているわけですが、悲しいかな 「見たこともないかも」

と思う文字に必ず出会います。

毎晩、新たな、驚くような出会いがあるのです。

「甑」とか。

「禦」とか。

「畢」という字は、老眼鏡に加えさらに虫眼鏡も使用してタテヨコの線の数を数えました。

文字ですらそうなのですから、熟語・言葉となるとなおのこと、初めての出会いに満ちています。

腹立たしいのは、問題に出ている熟語の中には、辞書に掲載されていないことがよくあるということです。

たとえば「畢」。

「畢業」という熟語の読みを答える問題で、読んだにしても意味がわかりませんでしたので「広辞苑」搭載の電子辞書で調べましたが載っていませんでした。

テキストの解答解説には一言「畢業とは卒業のこと」とありましたが。

そういえば「畢竟」という単語にはこの文字が使われるのですね。

まぁ私の身の回りには日常会話で

「畢竟、君にとっては高望みだったのだよ」

なんて言ってくれる人もないもので。

と思っていたら、先日読んだ『 犬はどこだ

』の作者・米澤穂信氏のHP『 汎夢殿

』に

「畢生の十周年企画」

なるコーナーがあるのを発見。

そういえば『 犬はどこだ

』の中にも、『 漢字検定準1級学習ノート

』で出会った熟語ちゃんたちがたくさん登場していました。

作家さんは、言うまでもなく語彙の豊富な人々ですが、米澤氏はとくに熟語力ハンパネェ…なんて若い子の真似ばっかりしているから肝心のものが身につかないのですわ私。

漢字の読み問題の中には、<熟字訓>いわゆる当て字読みも含まれます。

たとえば「海豹」でアザラシ、とか。

「海狗」でオットセイ、とか。

「鹿尾菜」でヒジキ、とか。

クイズ番組で出題されそうですね。

では「 鬱金香

」とは?

これは…チューリップ、なんだって。

その問題の後に、

「海神」とは?

「ネプチューン、かな?」

「ポセイドン、じゃない?」

…

…

…

正解は。 わだつみ

、です。 (-д-;) いま届きましたぁ。

いま届きましたぁ。

PR

キーワードサーチ

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(0)本の話(日本の作家・あ行)

(43)本の話(日本の作家・か行)

(46)本の話(日本の作家・さ行)

(27)本の話(日本の作家・た行)

(13)本の話(日本の作家・な行)

(6)本の話(日本の作家・は行)

(30)本の話(日本の作家・ま行)

(21)本の話(日本の作家・や行)

(18)本の話(日本の作家・ら行)

(0)本の話(日本の作家・わ行)

(6)本の話(日本の作家・アンソロジー)

(2)本の話(海外の作家)

(9)本にまつわるあれこれ

(44)映画・ドラマの話

(63)パパの話

(45)ポンとガン

(29)長女・ポンの話

(72)長男・ガンの話

(118)身の回りあれこれ

(286)でかけた話

(83)手工芸の話

(25)食べ物の話

(54)草花の話

(21)体調の話

(16)受験生の母

(70)コメント新着

ミステリの部屋 samiadoさん

未定の予定~ラビ的… みっつ君さん

読書とジャンプ むらきかずはさん

~Que Sera… ぱんころ1967さん

ちょっと休憩 ときあさぎさん

2025.10

2025.09

2025.07