7月

8月

9月

10月

11月

12月

2017年01月の記事

全52件 (52件中 1-50件目)

-

ここは廃墟になります。

「ぴったり入れ歯つくります。」の広告に粘着されてうざいので、ここは捨てて、こちらに引っ越ししますので、http://mabo400dc.comお気に入り、ブックマーク等にご登録お願いいたします。

2017.01.29

コメント(1)

-

今日の充填治療322(上級編)

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.28

コメント(0)

-

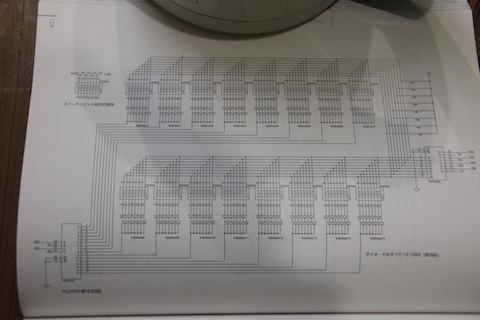

CPUの創り方2

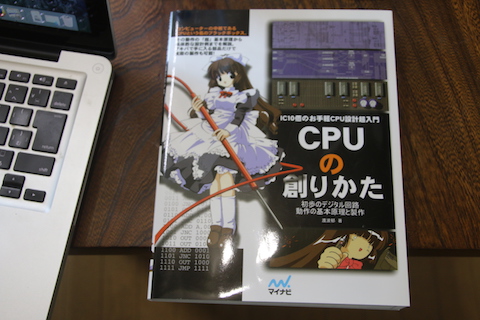

前回「IC10個のお手軽CPU設計超入門 CPUの創り方 初歩のデジタル回路動作の基本原理と製作」という本を買ってみた、というお話をしました。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201701140000/?scid=we_blg_pc_lastctgy_1_titleCPUっていうのはパソコンの心臓部分のことですが、これの基本形を最小限のICで作ろうというという本です。もちろんここでは4bitのCPUですから、実用性はどうか?と思いますが、より実用的な8bitに拡張する(2倍の規模になるだけ?)ことも可能ではあります。パラパラめくっていると、なんとROM(Read Only Memory)というプログラムを書き込むメモリーをDIPスイッチで作ろうということらしい。僕の24bitのDAC(まだ完成していませんがw)と似たノリでシンパシーを感じました。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201004020001/これをハンダ付けの手配線で作るか!?まあ、「お手軽」というのはウソwですが、パソコンやスマホや色々な家電に組み込まれているブラックボックスのCPUをその原理から学ぼうという目的のためには優れた本です。 送料無料/CPUの創りかた IC10個のお手軽CPU設計超入門 初歩のデジタル回路動作の基本原理と製作/渡波郁

2017.01.27

コメント(2)

-

今日の充填治療321(上級編)

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.27

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス795

今日は大先生の部屋を完成させようと、スピーカ平面バッフルのドアの取り付けをしていました。間違って蝶番のプレートを面一にしないといけないと思い込んでドア板をザクってしまったので、強度確保のため蝶番を1つ増やして3つにしました。次は不要な木材を薪にして、床をお掃除して蜜蝋を塗ろうと思っています。

2017.01.26

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ319

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.26

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ318

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.25

コメント(4)

-

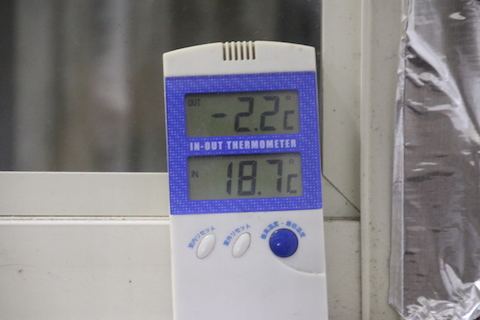

-2.9℃

夜中の1時過ぎですが、-2.9℃まで下がりましたね。室内は薪ストーブガンガン焚いていますが、炭にして、火力を落として朝まで放置です。去年は-4℃台まで下がりましたので、温暖化ではなく寒冷化が始まったのかもしれませんね。この50年ほどこんなに下がった経験はないように思います。

2017.01.24

コメント(2)

-

今日は冷えますねー、、

23:25現在、外は-2.2℃、室内は薪ストーブを焚いていても18℃程度。。寒い、、、

2017.01.24

コメント(0)

-

今日の充填治療320(超上級編)

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.24

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ317

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.23

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ51.2

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.22

コメント(0)

-

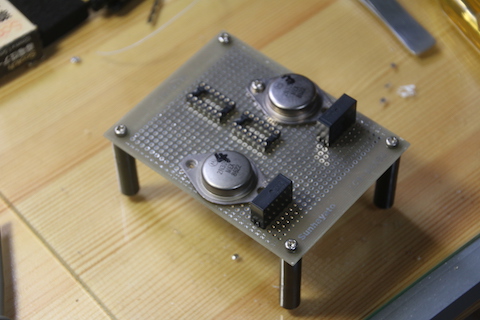

脱(耐)原発ハウス794

このところ激務が続いていて疲れ気味ですが、技工を終えてからユニット内に基盤を設置しました。半田付け不良があったりしてちょっと焦りましたが、ユニットに収めて動作確認した。フットペダルを踏むとONして再度踏むとOFFします。あとはそれの繰り返し。電源はその辺に転がっていた12VDCのACアダプター簡単な回路でもすぐ忘れて修理の時に困るので、回路図を残しておくことにしました。前回と異なるのは、電源投入後T-FFの出力がHになってタービンライトとバキュームがONになってしまうことが判りましたので、T-FFの反転出力を使うことにしたくらいです。

2017.01.21

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ51.1

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.21

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス793

フットスイッチで外部電源をON/OFFする回路はなんとか完成しました。タービンライトとバキュームの2系統です。74HC73をソケットに逆差しして壊した以外はスムーズに完成しました(ちょっと焦ったけれど)w表ONOFF蛍光灯を点けてみた。これから歯を1本作らなくては。。

2017.01.20

コメント(0)

-

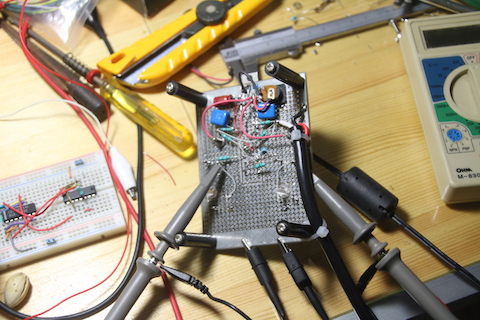

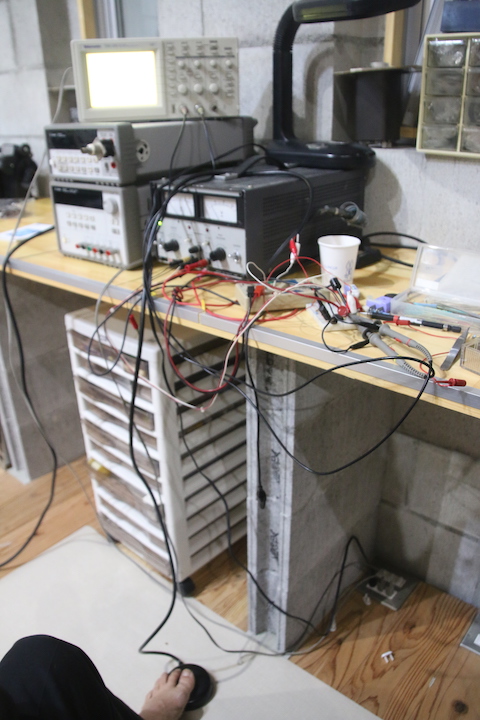

脱(耐)原発ハウス792

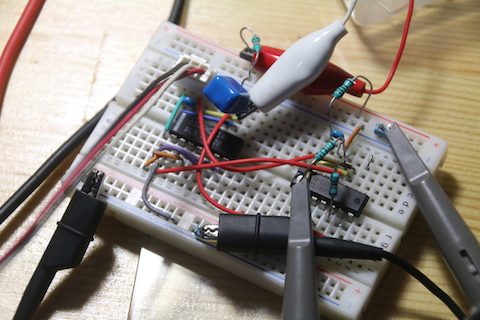

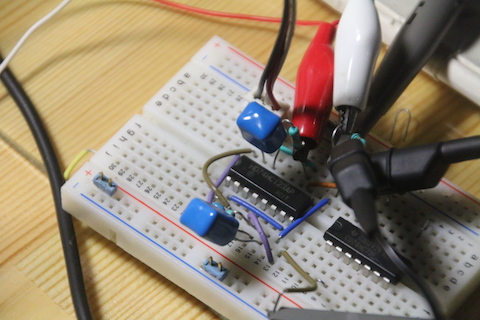

実用基盤に実装中

2017.01.20

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス791

フットスイッチでリレーをON/OFFする回路をブレッドボードで試作してみました。回路はLPF+シュミットトリガー(74HCT14)>T-FF(74HC73N)です。入力は下段、出力は上段立ち下がりでON立ち下がりでOFFこれから実装します。こういうデジタルの基本回路は、大規模・複雑・超高速の◉entiu◯4のような一人で設計したら一生かかってもできないとされる化け物CPUでも同じように使われています。

2017.01.19

コメント(2)

-

脱(耐)原発ハウス790

○○リで黒ネコの時計を買った。尻尾が飾りの振り子になっている。

2017.01.19

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ51

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.19

コメント(0)

-

若い子シリーズ12.1

前回の反対側で、やはり「フッ素爆弾(floride bomb)」の症例。時々痛い。従来の虫歯は細菌感染症で、虫歯になった部分は全部取らないと再発するという考えでは、歯髄保存は不可能な症例。虫歯は細菌感染症ではなく、電気化学的なハイドロキシアパタイトの腐食なので、イオン伝導を遮断すれば虫歯の進行は止まる。前回よりも虫歯は深く、治療後もしばらく痛かったそうです。入り口の穴は小さいが、非常に深いエナメル質は最小限の除去に留める。α -TCPセメント充填CR充填

2017.01.18

コメント(0)

-

若い子シリーズ12

http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201612220000/この子と同じタイプの虫歯で13歳女子左上6フッ素反対派の人たちはこういう内部の象牙質だけが虫歯になってエナメル質は全く虫歯になっていないタイプの虫歯を「フッ素爆弾」と呼びますが、違います。「フッ素爆弾」とはフッ素がエナメル質の極表層部分だけ(10ミクロン:1/100mm程度)固くするという実験結果があるからですが、電気化学的に言えば、エナメル質より象牙質の方がイオン化傾向が大きいからで、象牙質がエナメル質の身代わりに溶けているのです。歯が酸で解けるのなら、両方溶けるはずなのですが、この非理論性に誰も気がつきません。世界中の歯医者が気がつかないのです。歯医者には科学的な常識が欠如しているのですが、別に歯医者だけではない。世の中は高校レベルの科学的常識がない人がほとんどです。受験戦争を勝ち抜いた高偏差値の諸君でもそうだ。学校で習ったことを疑わない。成書や論文に書いてあることを信じて疑わない。自分の手と頭で考えたことがないのだ。これを思考停止、洗脳と呼ぶのだが、人類の未来は暗い。まあ、今更どうでもいいが。もう遅いだろう。穴は小さい内部は前回ほどではないが、かなり深い虫歯になっている。α-TCPセメントを詰めてCR充填した。

2017.01.17

コメント(0)

-

MJ2月号 HiFi追求リスニングルームの夢 No.579

「ローディーHS-400を徹底的に使いこなす」というタイトルでカラーページに栗山さんの記事が出ています。僕のハンドル名「mabo400」もHS-400にちなんでいまして、HS-400とは1976年の発売以来41年も共に過ごしていますが、なかなか使いこなせるところまで行っているか、怪しい状況です。まだまだ精進が足りないといったところでしょうか。。世界中探してみても、HS-400を超えるスピーカはその後出ていません。なんとも情けない状況が41年も続いているという奇跡のスピーカですが、なぜだか一般には知られていません。HS-400を使いこなす必要条件として、無限大バッフル化というのがあって、これが実現できていない状況で、音を聴いてみても正当な評価はできません。無限大バッフル化して聴いてみると、あっと驚きます。開発者の河村先生から詳しい解説がありましたので、ここに追加しておきます。横からしゃしゃり出て申し訳ありませんが、一言申し添えます。HS-400開発者の河村です。 院長先生御紹介の通り、HS-400は特異なスピーカで、古今東西類似品の無い製品ですが、私から言わせれば、極当たり前のスピーカです。即ち、スピーカ・ユニットは、円錐形振動板の根元を駆動しますが、固有の音色を持ち始める基本共振周波数以下だけしか用いないのが特徴です。他の総てのスピーカは整合共振と称するか否かは別にして、二次共振、三次共振域まで利用して帯域を広げています。当然、様々な固有の音色を持ちます。ビクターなどはウッドコーンと称して木の音色を売り物にしています。HS-400だけが固有の音色を持ちません。 又、音作りと称して、市販のソースを数多く聞いて、開発陣が良いと思える音になる様に、ネットワークをいじくります。HS-400は、理論に忠実なネットワークだけを用い、音作りを一切しません。その為、全く癖の無い測定用マイクを上手に用いた録音なら、これなるかなと膝を打つ位の、原音そっくりの快録音が得られますが、市販の、定評ある、残念ながら個性の強いマイクを用いた商業録音は聞くに堪えない音になる事が多く、困っています。これが固有の音色を持たないスピーカの出現を阻んでいる原因です。HS-400が異端となってしまう原因です。しかし、出来るだけ原音に近い音を出すスピーカも必要だと思って世に出しましたが、受け入れてくださったのは院長先生他少数でした。幸い人間の聴覚の限界まで再生するHS-10000も音作りはしていませんが、低音が出る所為か好評でしたが値段が高く数は5セット限りでした。 理論通りのネットワークと言っても、スピーカは純抵抗ではないので、f0やインダクタンスについては、定抵抗化回路を用いて純抵抗に近づけています。 (2017/01/17 10:13:38 AM)返事を書くRe:MJ2月号 HiFi追求リスニングルームの夢 No.579(01/16) 渡嘉敷 さんこんにちは、mabo400さん。MJは去年から買わなくなっていました。同じような記事ばかりで、つまらないなーと思っていました。2月号に栗山さんが出ているのですか。栗山さん、頑張っているのですね。この記事でHS-400が注目されるかもしれませんね。 (2017/01/17 12:17:52 PM)返事を書くRe:MJ2月号 HiFi追求リスニングルームの夢 No.579(01/16) kmsirjp さん追伸です。無限大バフルについても、長方形のキャビネットなら、音波は長方形のキャビネットの横から後ろに回り込んで、それ独特の回折効果による音色を生じるのは当然で、音が回り込まない様にするには、例え、大変でも、平面バフル化するしかありません。立体的な音場をネットワークで補整出来ません。低音不足を補おうとバスレフなどを採用すれば、原音に無い過渡音が付加されるだけです。 (2017/01/17 01:09:07 PM)補足です。ピストン振動帯域だけを使用するとなると、帯域が制限されてユニット数が2倍にも3倍にもなって商業的に成り立ちません。その為にHS-400で採った方策は、振動板の材質を紙では無く、音速が紙の2倍であるアルミおよびチタンにする事でした。これで合計2オクターブ稼ぎました。2,600Hzの20dBに及ぶピークはピークコントロールして抑え、1,100Hzまでの使用に留めました。30kHzのピークは可聴周波数帯域外なので、そのままとしました。 低域への拡張は、ギャザード・エッジとギャザード・スパイダの採用により広げました。これらは、エッジ共振とスパイダ共振を抑えながらコンプライアンスを大きくして低域を拡張する事が出来ます。これらは特許が切れても他社では採用していません。クラリオンではダブル・ギャザード・エッジがありますが、これは折角、自由度を減らしてエッジ共振を抑えたのに、ダブルにする事によって自由度を増し、エッジ共振を復活させたもので、似て非なるものです。 (2017/01/17 01:41:56 PM)

2017.01.16

コメント(8)

-

今日の2次カリエスシリーズ75.01

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.16

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス789

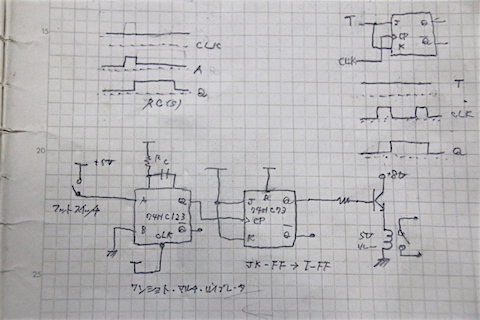

間違って買ってしまったフットスイッチをどうにか使って、タービンライトとバキュームのON/OFFスイッチを作る計画はなかなか進まず。。発注していたICが届いたので、とりあえず、スイッチのチャタリングを解消する回路を試してみた。74HC123APというワンショット・マルチ・バイブレータ2個入りのICで、時定数を0.5Sに設定してやってみた。なんとか綺麗な波形になっているかと思ったが、立ち上がりを拡大してみると、しっかりチャタリングしているwたち下がりは綺麗なので、OKだとは思うけれど。。74HCT14Eというシュミット・トリガー6個入りのICで、入力に1Sの時定数のLPFを入れてやってみた。上が入力波形、下が出力波形。立ち上がり、立ち下がりどちらも綺麗なので、こっちが精神衛生上いいかも。

2017.01.15

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ316

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.15

コメント(0)

-

今日の充填治療319(上級編)

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.15

コメント(0)

-

今日の2次カリエスシリーズ75

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.14

コメント(0)

-

IC10個のお手軽CPU設計超入門 CPUの創り方 初歩のデジタル回路動作の基本原理と製作

マイナビ出版 渡波郁著 という本を買ってみて、パラパラとめくって見ていると、スイッチのチャタリング(バネを接点に当てるときバウンドして、微小時間内で何度もスイッチを入切したのと同じ現象が起こること。デジタル回路では問題になる。)対策としては、CRによるLPF(ローパスフィルター)とシュミットトリガー回路を使うというのがありましたので(そうかもな〜と思っていましたが)、手持ちがあるので使います。まだ注文していたICが届かないですねー。 送料無料/CPUの創りかた IC10個のお手軽CPU設計超入門 初歩のデジタル回路動作の基本原理と製作/渡波郁

2017.01.14

コメント(0)

-

今日の2次カリエスシリーズ74

50代女性、左上2、メタルボンド冠不適合今日は技工作業だけでしたので、冠除去から技工作業まで。多くの被せ物は10年以上経てばセメントは崩壊しており、隙間ができて内部には嫌気性硫化物還元細菌が存在している。除去時に、いわゆる虫歯の匂いがすることがある。冠の内部にもFeSが沈着している。2次カリエス部分を除去しつつ、再形成。嫌気性細菌だけの場合はカリエスはそれほど深刻ではない。好気性の酸産生菌の繁殖環境になるとカリエスは急速に進行する。印象して石膏模型にする。模型上で前装冠の製作。唇則マージンはカラーレスにしている。こちらの方が綺麗というだけでなく適合性が良い。

2017.01.13

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス788

アルミ複合板が5袋、断熱材が11袋となって、トータル16袋、後はプラダン(3袋?)と、薪にできる木材だけになりました。

2017.01.12

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス787

建築廃材の処理をしようと思って、外装板を細切れにしてみた。これはそれほど嵩張らないので、市の燃えるゴミに出すつもり。断熱材の切れ端はかさ張る。たぶん指定ゴミ袋20個分くらい。

2017.01.12

コメント(0)

-

入歯のおっさん、うざい

消しても消しても出てくるんだが、どうにかなりませんかね?

2017.01.12

コメント(3)

-

今日の2次カリエスシリーズ73

40代女性、左下7、メタルクラウン2次カリエス10年以上経過した固定式補綴物は多かれ少なかれセメントは崩壊していて、部分的にしろ冠と歯質の間には隙間がある。隙間があっても直ちに虫歯になるわけではないが、この辺りの事は臨床経験の豊富な歯医者は知ってはいても、なぜそうなのかは説明できない。セメントの歯質接着性ばかり気にしているが、接着性があっても、脱離するときはする。長年この点に注目して観察しているが、接着性に期待しすぎるのもどうかと思う。隙間があっても虫歯が進行し難い環境がある。ここの過去記事では2次カリエスの進行に影響を与える要素を幾つか挙げていて、整理してみると、1、隙間の大きさが嫌気性の硫酸塩還元細菌が生息しやすい環境に適した十分小さいものであること。隙間は大きくなると、好気性通性嫌気性の酸産生菌が優勢になり2次カリエスは進みやすい。2、メタルは剛性は高いがイオン化傾向が歯質より小さいことに注意する必要があること。剛性が低いと咬合力によりたわみ、隙間が大きいことと等価になるようだ。3、セメントは歯質よりイオン化傾向の大きい物質が含まれていること。などだ。除去すると、冠は脱離していてFeSが付着している。これがあると虫歯は進行し難い。2次カリエス部分を除去していくと、歯冠高径が低すぎるのでピンレッジを施したが、どうせするなら、2次カリエス対策として Rounded CR core additional pin ledge にした。

2017.01.11

コメント(0)

-

今日の2次カリエスシリーズ72

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.10

コメント(0)

-

今日の矯正シリーズ95

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.10

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス786

今日も昨日の続きで、28個の衣装ケースを2.6mの高さの機械室に運び上げる作業をして、燃やせないし、捨てられない大きめの材料や工具も運び上げて、ダンボールの山も片付けて、疲れました。K先生の部屋の中は燃やせるものと捨てられるものだけに、なりました。かなり疲れたので、本業ネタはお休みして、寝ます。

2017.01.09

コメント(0)

-

ぴったり○○つくります。

とかいうグーグルの広告がしつこくて困っています。消しても消しても出てくる、、気持ちの悪いおっさんが腕組みしている画像がうざい。消したらもう広告は出さないと書いてあるが、ウソだ。うちの記事に使われている言葉に関連付けしているのかもしれませんが、うちとは一切関係ありません。それにしてもしつこいが、この歯医者さん、一体いくらグーグルに支払っているのだろう?とか、この手のネットビジネスは迷惑なだけなのだが、やっている連中は良いことしているとか思っているのかしら?とか、アホな考えしか浮かばない。むかつく。

2017.01.08

コメント(0)

-

歯科用リューター

お中華製で、耐久性には期待できないので、歯科技工士さんが1日中使うような重作業には向かないでしょうが、ご家庭でのPMTCや、ネイリスト、モデラーさんなどの、低速回転での軽い切削研磨作業には十分でしょう。お値段の方はオクで1万円台で購入できますので、つい買ってしまいました。ハンドピースはコントラアングルだけではなくストレートも付いています。取説は付いていませんが、注油はちゃんとした方が良さそうです。

2017.01.08

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス785

今日はK先生のお部屋のお片づけをしていました。この部屋は他の部屋を作るための、建築用のパーツや工具の類の物置になっていました。ここが片付けばとりあえず全室住めるようになります。で、今日は小さめのこざこざパーツを分類して奥行き50cmの衣装ケースに収めていきましたが、最終的には衣装ケース28杯+αになりました。大きめのパーツは燃えるものは薪ストーブの燃料にします。燃えないものは市のゴミ処分場に持っていきます。受け取り拒否されたら、細切れにして一般ゴミに出すか。。

2017.01.08

コメント(0)

-

今日の矯正シリーズ94

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.07

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス784

踏んだ時だけ ONするフットスイッチでタービンライトとバキュームをON/OFFする回路なんですが、無理やり手持ちのD-FF(フリップ・フロップ)をT-FF接続で使うのは諦めて、JK-FFをT-FF接続で使うことにしました。またチャタリングと思われる現象で、フットスイッチを踏んでもON/OFFしないことがある件は、ワンショット・マルチバイブレータで踏んで一定期間ONを保つ回路を付けてみることにしました。で、その回路とタイミングチャートです。データシートを見ながら描いただけで、実際に試していませんので、ちゃんと動作するかどうかは確認していません。

2017.01.07

コメント(0)

-

今日の充填治療318(初級編)

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.06

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス783

間違って買ったフットスイッチはこんな感じで、これをどうにか使ってバキュームとタービンライトのON/OFFをする回路(R,Sは共にH)を考えていたが、手持ちのD-FFの74HC74をT-FFとして使うのは初期値をどうするか?という問題があり、よく判らないので、ブレッドボードで仮組みして実験してみた。やはり、電源SWを入れるタイミングで1/2の確率でQがHになるかLになるかが決まり安定しない。下がT(入力)で、上がQ(出力)それにフットスイッチのチャタリングの所為か、ON/OFFが安定しない。まあ、何度もフットスイッチを踏んでいれば、そのうち目的の動作はするwJK-FFを買ってT-FFを作って、チャタリング対策は別途考えるか。。ロータリーのフットスイッチを買ったほうが早いかwでもどうにかする過程は勉強にはなる。明日セットの技工物ができていないので、今日はここまでです。

2017.01.06

コメント(0)

-

今日の2次カリエスシリーズ71

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.05

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ315

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.04

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス782

やっとパーツをたくさん買った書類ケースの引き出しに分類して収めました。なんと正月休みの6日間ずーーっとやっていました。。全ての引き出しがパンパンになりましたよ。(どんだけ持っているんだ。)じつは自宅にもあるんですが、たくさんあるので持って来れません。 。 これから切削片が飛び散っても良い様に床にシートを貼って床の養生をして、フライス盤の練習に軟鉄を削ってみようと思っています。あ、切子避けの蛇腹のラバーシートが劣化しているので、交換したいのですが、なんという名前で検索したらよいのでしょうか??ご存知の方がいらっしゃたらお教えください。 それから、慌てて買った(ロータリーって書いてあったような気がするのですが、違うのかな?)フットペダルが踏んでいる間しかON(OFF)にならないので、一回踏むとONになりもう一度踏むとOFFになるような回路を作って、タービンライトとバキュームをON/OFFできるようにしなくては。。一応Dフリップフロップ(手持ちの74HC74AP)でいけそうな気がしますので、検討中。

2017.01.03

コメント(0)

-

今日の充填治療317(上級編)

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.03

コメント(0)

-

今日の充填治療316(中級編)

20代女性、左上7、カリエスこの部分は頬粘膜に隠れているので、電気化学的には酸素濃度が低く虫歯になりやすいところです。金属腐食学分野では「通気差腐食」とよばれています。一般には唾液がかかりにくいから虫歯になりやすいと言われていますが、確認はされていません。なぜならこのような虫歯を再現する実験には成功していないからです。この部分は直視できませんので、鏡を見ながらの作業になります。これをミラーテクニックと言いますが、直視とは逆に手を動かさなければいけないので、ちょっとしたコツが必要です。さらに吸引チップもデンタルミラーと一緒に持たないといけないので、ちょっと難しい、中級編となります。電気化学的充填法は辺縁封鎖性に気を使いますので、新鮮歯質を確保するのは辺縁だけです。 内部に虫歯を残しても乾燥できるのではあれば、問題ありません。 α-TCPセメントで覆とう CR充填後

2017.01.02

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス781

5WクラスのLEDを4個使っていましたが、なんとなく暗いので、7WクラスLEDを2個追加しました。 画像も明るくなっていると思います。でも、お片づけはまだ終わりません。。

2017.01.02

コメント(0)

-

今日の充填治療315.02(初級編)

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2017.01.01

コメント(0)

全52件 (52件中 1-50件目)

-

-

- 糖尿病

- 「オセンピック」という気持ち悪くな…

- (2025-10-13 13:53:35)

-

-

-

- 歯医者さんや歯について~

- 今日の抜歯再植術シリーズ35.3

- (2025-11-19 15:47:27)

-

-

-

- スピリチュアル・ライフ

- 今、人間がやっている仕事の多くは、…

- (2025-11-19 08:00:04)

-