カテゴリ: 資料館

『 時をつなぐ街 大月市制50周年記念誌 』 84p

今回は、水害罹災者の移転先について書く予定でしたが、もう少し被害状況について触れておきたいと思います。

前回引用した「第七節 南北都留両郡水害実記」(『山梨県水害史』山梨県水害史発行所 1911)の末尾に「北都留郡水害調査表」として北都留郡全体の被害状況がまとめられています。

なお、数値の合計が合わない部分が2つあります。

『水害史』と同様に、『郡誌』に書かれている笹子川沿いの各村各地区の人的被害と、家屋被害の数値を拾い出すと次の通りになります。

『 時をつなぐ街 大月市制50周年記念誌 』 84p

こんにちは、資料館です。

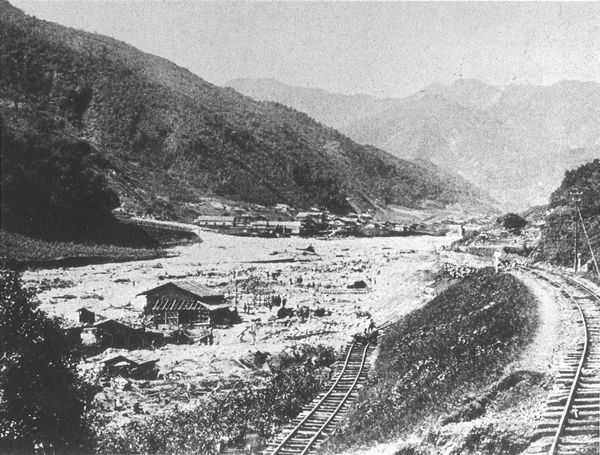

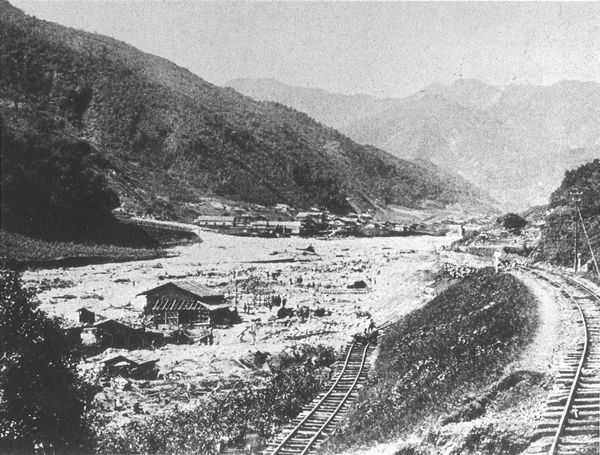

上の写真は、「明治40年の大水害」による被災状況を記録した写真です。

左手の沢と笹子川の合流点にある大きな建物が笹一酒造(花田屋)で、右手の線路の先にある橋は笹子駅手前の鉄橋だと思われます。

今回は、水害罹災者の移転先について書く予定でしたが、もう少し被害状況について触れておきたいと思います。

前回引用した「第七節 南北都留両郡水害実記」(『山梨県水害史』山梨県水害史発行所 1911)の末尾に「北都留郡水害調査表」として北都留郡全体の被害状況がまとめられています。

しかしながら、これは「北都留郡全体」であり、村々の個別の被害状況についてがわかりません。

ということで、『水害史』に書かれている笹子川沿いの笹子村、初狩村、広里村の真木地区、花咲地区それぞれの人的被害と、家屋被害の数値を拾い出してみました。

●笹子村 人的被害の記載なし 流失人家140戸 埋没人家40戸

●笹子村 人的被害の記載なし 流失人家140戸 埋没人家40戸

●初狩村

立河原 人的被害の記載なし 流失人家30余戸

中初狩 即死者11名 倒潰人家26戸

下初狩 死亡者30名 倒潰人家50余戸

●広里村

真木 人的被害、家屋被害についての記載なし

真木 人的被害、家屋被害についての記載なし

花咲 人的被害の記載なし 家屋被害の数値はなく「国道沿いの人家悉く流失」とあり

なお、数値の合計が合わない部分が2つあります。

① 下初狩の状況描写の中では、「25名は即死し、10名は傷く」と書かれています。これは、合計の死亡者が30名で、その内訳として、即死者が25名で、傷者10名のうちの5名が後遺症等により死亡したものと考えられますが、断定することはできません。

② 真木地区の状況を描いた段落の文頭に「200有余の家を奪い60人を殺す」とあります。笹子、初狩両村の死亡者数合計は41名ですので19名多く、流失、埋没、倒潰家屋の合計は286余戸ですので80戸以上も足りません。死亡者については、執筆時に後遺症による死亡者を加算したものとも思われますが、これも確かなことはわかりません。また、80戸は「有余」という誤差の範囲内なのかもしれません。

もう一つ、被害状況を記した文を『 北都留郡誌 』(1925)から引用して紹介しておきます。

もう一つ、被害状況を記した文を『 北都留郡誌 』(1925)から引用して紹介しておきます。

明治四十年八月二十三日より二十五日に亘り豪雨あり、即ち大原村に於ける降雨量七百十八粍を示し、丹波山、上野原両方面の観測を合すれば、一千七百四十粍五の大雨量に達し遂に笹子川其他の大氾濫となり、付近群山の大崩壊となり家屋田畑を流亡し人畜の死傷また多数を出せり。

即ち笹子、初狩、廣里の三村の如きは最も其惨状を極めしものにして、笹子村にては各部落被害を受け、白野組は寶林寺、橋詰付近は天野房吉、小俣保太郎方、阿弥陀海付近は天野永義、天野宇太郎方、黒野田付近は普明院、追分付近は隔離病舎を何れも避難所とし救助せしが、収用せし男女老幼五百九十四人此延人員七千三百四十九人を算せり。

殊に、二十三日午後六時頃笹子川の水流激増し、役場及学校の背後なる堤防決潰せしより、同校訓導渡邊淸(清)重氏は直に 御真影を奉じて天野薫平(衆議院議員)氏方に遷し奉りしが、同邸も亦同日午後九時頃奔湍に蠢食され流失せしを以て 御真影は稍々高所なる停車場構内に移し、次で黒野田天野昇平(明治十三年御巡幸の際の 行在所 )氏方に遷し漸く安置し奉るを得たり。

初狩村にては、二十四日午後二時頃富士沢瀧の前崩壊し倒潰家屋十七、埋没死亡者七人、斃馬三頭、同日午後三時頃唐沢山大崩壊をなし同四時半頃及二十五日午前七時頃相次で数回の大崩壊にて倒潰二十八戸、埋没死亡十一人、斃馬二頭を出し、下初狩塞塲沢(寒場沢・神馬沢か?)は二十五日午前六時半頃より同八時二十分に亘り前後三回の大崩壊ありて倒潰戸数五十二戸、埋没して生命を賭したる者二十六人斃馬七頭、又立河原付近は河川氾濫のため民家三十七戸を流失せり。

廣里村にては、真木、花咲地内の笹子川沿岸耕地流失し道路堤防の決潰甚しく、罹災救助に関する焚出戸数五十三戸、二百五十七人に達せり。

島田村にては桂川氾濫のため家屋を流失し或は浸水等にて飢餓に迫り同村避難病舎に避難し救助されしもの男女二十人あり。

棡原村にては居家流失二、居家半壊二あり。

其他、鶴川、小菅川、丹波川等も出水各沿岸にも崩壊ありて大被害を受けたり。

而して、笹子川に国道は全部破壊され、真木区地籍(廣里村)に架設せる鉄橋は築堤と共に流失し且沿線の鉄道線路は崩れ、線路は折れ汽車不通となりしより旅客の身動きさへも自由ならざる惨況に陥り、為に中央線の交通(本郡、甲府間)は一時甲府方面より信州に出で、千曲川に沿える信越本線を辿り、八王子を経て国境上野原方面に来往するの大迂回をなし、不便亦言はん方なかりき。即ち政府にては其復旧を急ぐと共に、笹子隧道口に仮停車場を設け、辛ふじて交通運輸の便を開きたり。

空前の惨害 天聴に達するや、日野西侍従を御差遣あり、親しく其実状を視察せしめられ、又救恤の思召を以て御内帑金の御下賜等あらせられたり。

【罹害調査】

死亡八十七人、負傷三十六人。(北都留郡下)

死亡八十七人、負傷三十六人。(北都留郡下)

以下は『水害史』の「北都留郡水害調査表」に同じ。

【改修工事】

道路、堤防等の被害を受け改修等の工事を施せるもの本郡下の文左の如し。

甲州街道笹子村吉ヶ窪字広河原

廣里村真木字源氏

廣里村同

巌村立合鶴川橋前後

初狩村中初狩唐沢橋 長十二間

同宮川橋 長十二間

笹子川流域笹子村護岸 二十三間堤防二十九間

同村字押出堤防百五十一間

初狩村立河原護岸 十五間七尺 堤防 百二十三間

廣里村字宮の西堤防 百三十間六分

初狩村字宮川堤防 九十七間六分

『水害史』と同様に、『郡誌』に書かれている笹子川沿いの各村各地区の人的被害と、家屋被害の数値を拾い出すと次の通りになります。

●笹子村

人的被害、建物被害についての記載なし。

●初狩村

富士沢(藤沢?) 倒潰家屋17戸、 埋没死亡者7人

唐沢 倒潰28戸、 埋没死亡11人

塞塲沢(寒場沢?)倒潰戸数52戸 死者26人

立河原 流失民家37戸

●広里村

真木、花咲両地区の人的被害、建物被害についての記載なし。

被害家屋、死亡者数の具体的な数値があるのは初狩地区だけで、笹子村、真木と花咲地区の人的被害についての記載はありませんでした。

その初狩地区は、死亡者総数44名、被害家屋数合計134戸でした。

ちなみに、『 大月市史 通史編

』(1978)には、被災状況が次のように書かれていました。

北都留郡全体では、死亡者87人を出したが、その内被害の最も多かったのが、笹子、初狩、広里の三村であった。その初狩村では、被害戸数133戸、人数809人、死者44人、田畑宅地等98町3反が荒地となり、総計55万円の損害を出したのである。

その他の数値についても、何を参照にしているのかわかりませんでしたが、ある程度の年数が経ち、正確な統計がまとまり、研究者により確定されたものだと思います。

いずれにしろ、山梨県内では北都留郡が、その北都留郡の中では笹子川沿いの笹子村、初狩村、真木・花咲地区が、人的・物的に甚大な被害を受けたことがわかります。

『大月市史』では、上の文に続いて「 容易に回復の目途がつかないため、県は三回にわたって、罹災者たちを北海道虻田郡に移住させることにした 」とあります。

いよいよ次回は、北海道移住について書きたいと思います。

いずれにしろ、山梨県内では北都留郡が、その北都留郡の中では笹子川沿いの笹子村、初狩村、真木・花咲地区が、人的・物的に甚大な被害を受けたことがわかります。

『大月市史』では、上の文に続いて「 容易に回復の目途がつかないため、県は三回にわたって、罹災者たちを北海道虻田郡に移住させることにした 」とあります。

いよいよ次回は、北海道移住について書きたいと思います。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[資料館] カテゴリの最新記事

-

大鹿川の巨石 -明治40年の大水害- その1 2025年09月02日

-

特別展「大月空襲 -戦後80年-」ただい… 2025年07月17日 コメント(1)

-

昭和レトロな電気扇 芝浦電気製 2025年05月01日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.