全2522件 (2522件中 1-50件目)

-

『スーツ着こなしルールBOOK』

『スーツ着こなしルールBOOK』トラベラーズ この本を読んだら、無性に買い物したくなり、某紳士服量販店でネクタイ3本とスラックス1本を購入。それだけでは収まらず、山形出張の際、鎌倉シャツでワイシャツ3枚購入。スーツも3着くらい欲しいけれど、がまんがまん。

November 26, 2012

コメント(4)

-

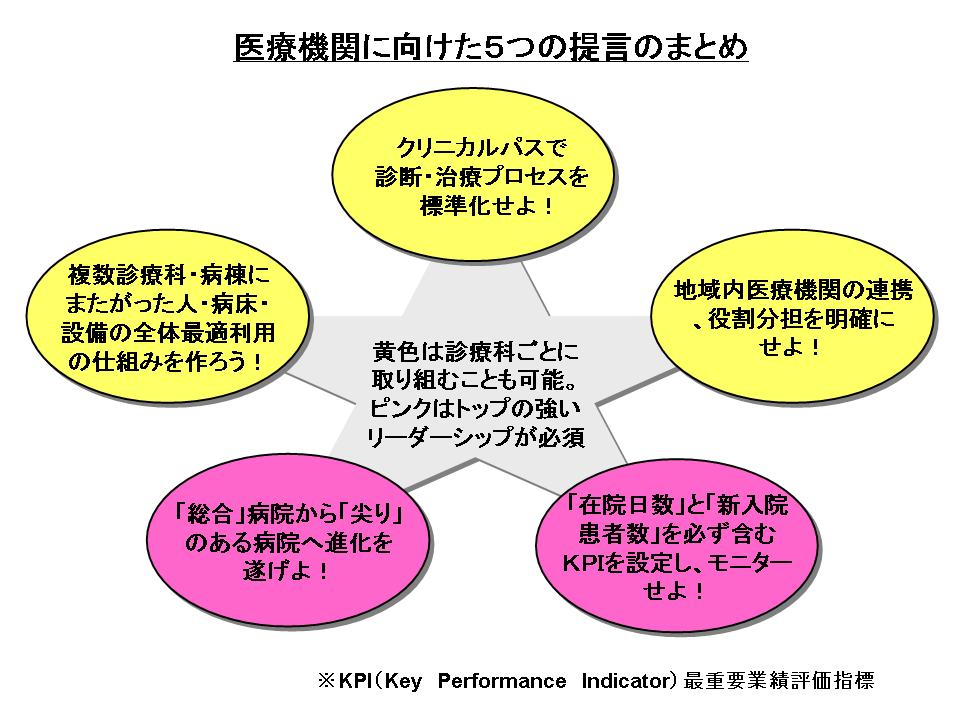

医療機関に向けた5つの提言のまとめ

『BCG流病院経営戦略』DPC時代の医療機関経営のP,135から136の内容を図解しました。おととい図解したP,20の「病院経営改革を阻害する5つの要因」という内容への解決策とも言える内容です。

November 25, 2012

コメント(0)

-

自院の比較優位性を分析する上での3つの視点

『BCG流病院経営戦略』DPC時代の医療機関経営のP,117の内容を図解しました。専門の「尖り」を磨くという観点で、自院の現状はどうなのか。どの診療分野を強化するのが望ましいかを、客観的に分析することの重要性が書かれています。

November 24, 2012

コメント(0)

-

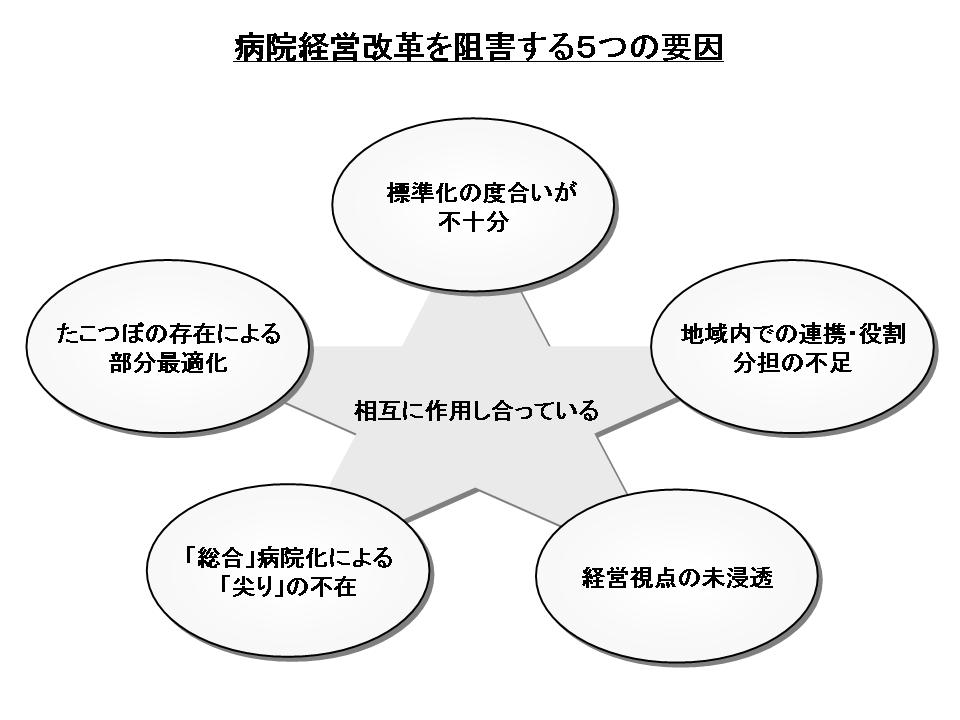

病院経営改革を阻害する5つの要因

『BCG流病院経営戦略』DPC時代の医療機関経営のP,50から51のあたりの内容を図解しました。筆者は、「この5つの要因は、相互に作用しながら、本質的な病院経営に必要な『在院日数の適正水準への短縮』『病床利用率の向上』という2つの鍵となる指標の改善を妨げている」と、書いています。

November 23, 2012

コメント(0)

-

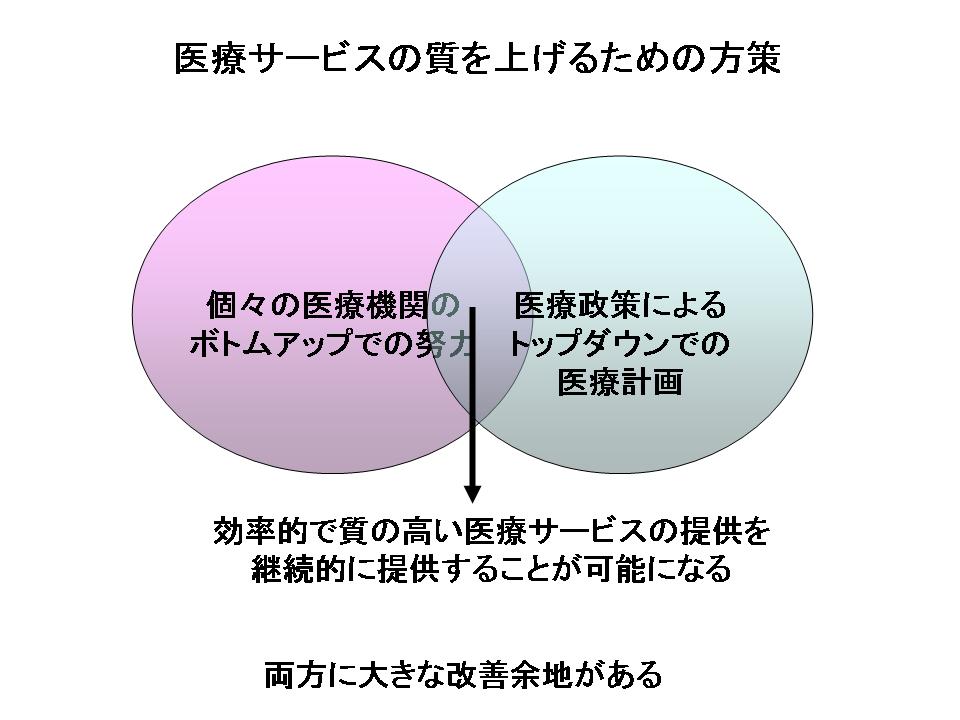

医療サービスの質の向上のための方策

『BCG流病院経営戦略』DPC時代の医療機関経営のP,20の内容を図解しました。さて、12月16日に行われる衆議院議員選挙の結果によって、医療政策はどう変わっていくのでしょうか?

November 22, 2012

コメント(0)

-

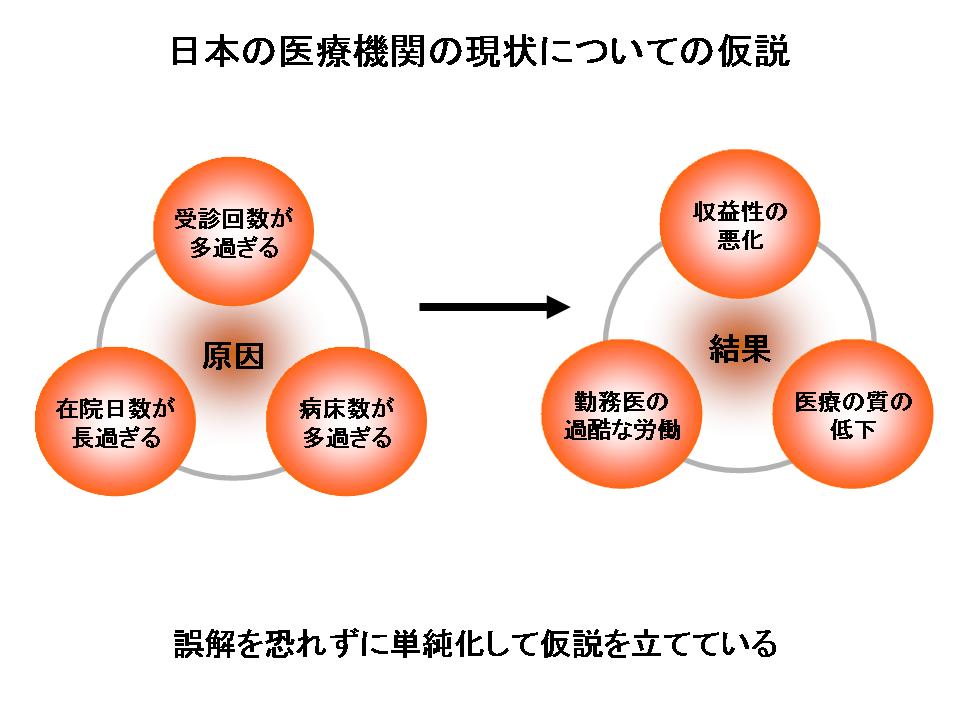

日本の医療機関の現状

『BCG流病院経営戦略』DPC時代の医療機関経営のP,12から13のあたりの内容を図解しました。この仮説を元に、この本は進行していきます。

November 21, 2012

コメント(0)

-

『BCG流病院経営戦略』DPC時代の医療機関経営

『BCG流病院経営戦略』DPC時代の医療機関経営ボストンコンサルティンググループ 植草徹也・堤裕次郎・北沢真紀夫・塚原月子 エルゼビア・ジャパン この本のまえがきに、「国民医療費は現状こそOECD調べでGDPの8,5%(2008年)と先進国の中では比較的低いほうだが、そう遠くない将来にヨーロッパ先進国並みになるだろう。(中略)2014年度には、欧州諸国にならって、診療報酬への医療経済評価の導入が検討されている・・・」と書かれています。私の働いている会社は、病院がお客様ですから、そのようなことを考え、経営戦略を立てねばならないと思い、手に取りました。特に、第9章の『医薬品・医療機器産業に向けた提言』は、大変参考になりました。ここではアップしませんが、医療機関のプロセス改善につながる提案を行なうにあたり、その提案力を強化するためには、どのような能力を高めればいいのかについて書かれた部分は、図解して会社のトレイにプリントアウトしておいたり、EVERNOTEに保存しておきました。それを時々見て、意識するようにします。その図以外にも5枚描いたので、明日以降5日間アップします。

November 20, 2012

コメント(0)

-

『100円ショップ文具術』

『100円ショップ文具術』文房具朝食会+多田健次 ある商品をこの本で知り、100円ショップに買いに行きましたが、売っていませんでした。100円ショップの商品って、ずっと置いているわけじゃないので、すごく気に入った文房具があったら、余っちゃうことを気にせず、たくさん買っておくに限ります。

November 19, 2012

コメント(0)

-

『手帳活用パーフェクトBOOK』

『手帳活用パーフェクトBOOK』日本能率協会マネジメントセンター この本、いい紙を使っているせいか、重いです。同じ大きさ、同じくらいのページ数の本、例えば、明日紹介する本と比べても、全然違います。

November 18, 2012

コメント(0)

-

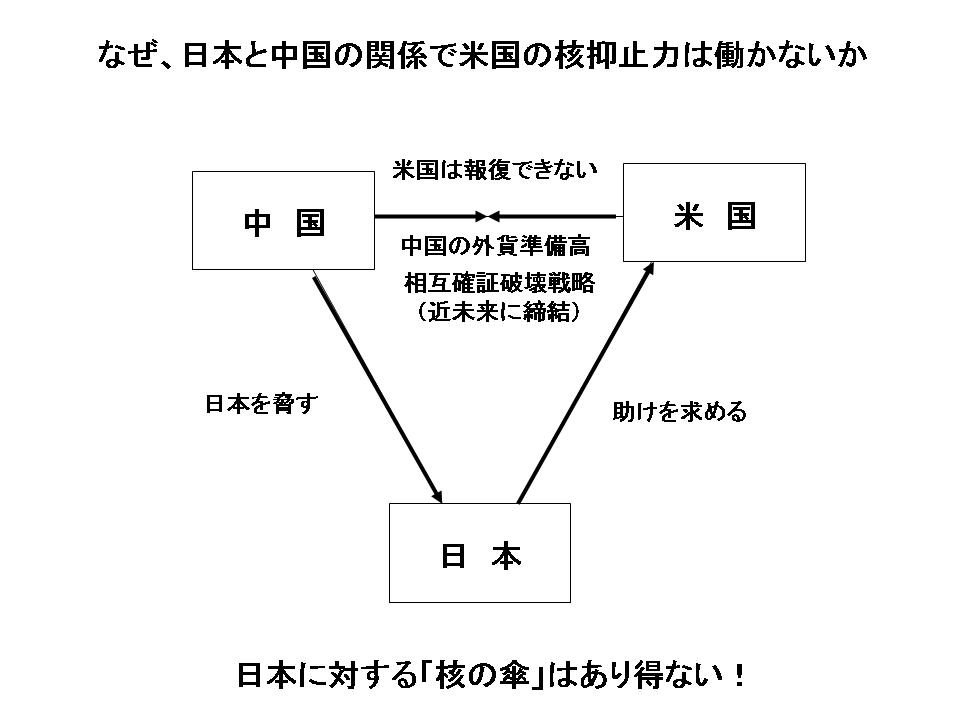

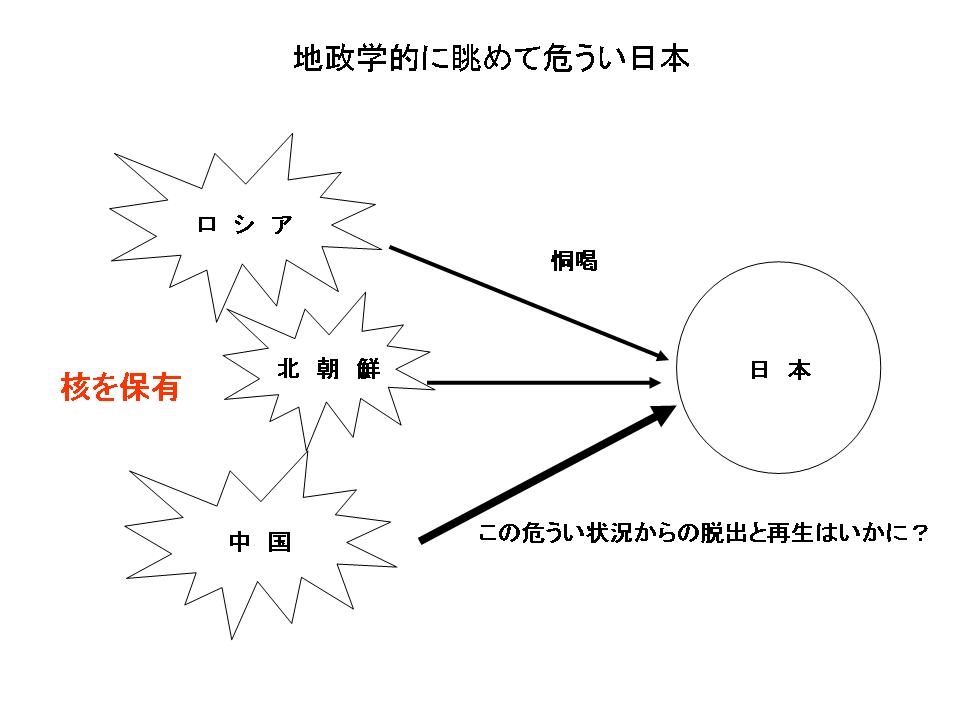

なぜ、日本と中国の関係で米国の核抑止力は働かないのか

『日本人のための戦略的思考入門』日米同盟を超えてのP,169に載っていた図をお借りし、ちょっとだけ描き換えました。ややこしい問題も、このように図にすると理解できますね。中国、北朝鮮に対してとれる最大の抑止に関しては、本の中に詳しく書かれています。その内容に、今のところ同感です。さて、日本の政治家や官僚のみなさん、正確な情報を収集し、最適な道を選択してくれるでしょうか?

November 17, 2012

コメント(0)

-

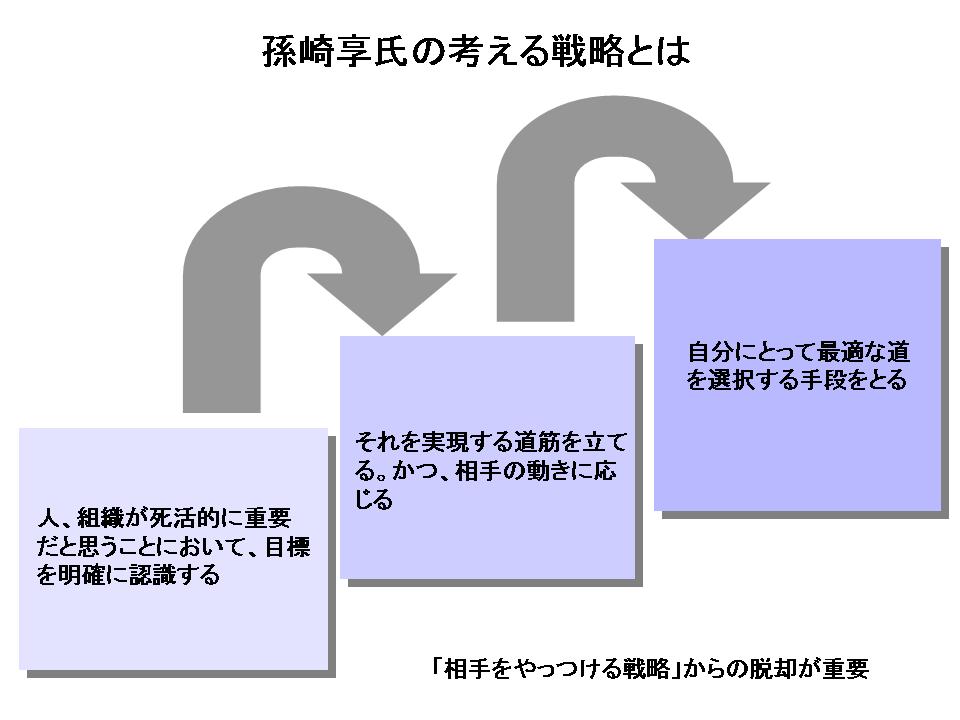

孫崎享流戦略の定義

『日本人のための戦略的思考入門』日米同盟を超えてのP,14のあたりの内容を図解しました。この本の中で、最重要部分です。この定義をベースに語られていますので。孫崎氏は、国が危機に直面した時の戦略の策定には「相手国との損得」「懸案」からいったん距離を置き、「自分に最適な道を選択する手段」の重要性を説いています。紛争を避けることも、そのひとつです。今の日本に当てはめたら、相手国に悟らせるのも重要ですが、自国に悟らせることがもっと大事なはずですよね、政治家のみなさん。 全然話は違いますが、この図を描き、「私が勤める会社の生存は、決められた製品をどう売っていくか」ではなく、「どうして。何を導入するか」という戦略に、もっともっと力を入れなければいけないと、強く感じました。

November 16, 2012

コメント(0)

-

『日本人のための戦略的思考入門』日米同盟を超えて

『日本人のための戦略的思考入門』日米同盟を超えて孫崎 享 祥伝社 石原慎太郎氏の『平和の毒、日本よ』を読んだことによって、孫崎 享の本 『日本人のための戦略的思考入門』が、「今の日本にとって最適な道は何か、あなたも考えなさい。石原氏のやり方じゃ、東アジア諸国との関係が悪化して戦争になるよ」と、向こうからやって来ました。興味深い内容で、一気に読み終えました。明日とあさって、この本を読んで描いた図をアップします。

November 15, 2012

コメント(0)

-

『魔法の温度「50℃洗い」で健康になる』

『魔法の温度「50℃洗い」で健康になる』平山一政 扶桑社妻のために図書館から借りてきたつもりでしたが、「やだ、めんどくさい。読まない」と言われ、読むことなく返しました(笑)

November 14, 2012

コメント(0)

-

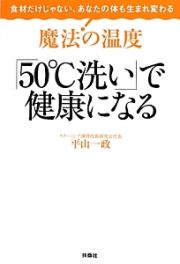

ヘーゲル流社会保障

『ヘーゲルを総理大臣に!』のP,138から144のあたりの内容を、ざっくりと図解しました。筆者は、「子どもにとって学校がそうであるように、会社というのは、もっとお互いに助け合うための互助集団なのだという意識を取り戻す必要があると思うのです・・・」と語っています。「自助、共助、公助」という言葉は、いろんな人が引用していますね。

November 13, 2012

コメント(0)

-

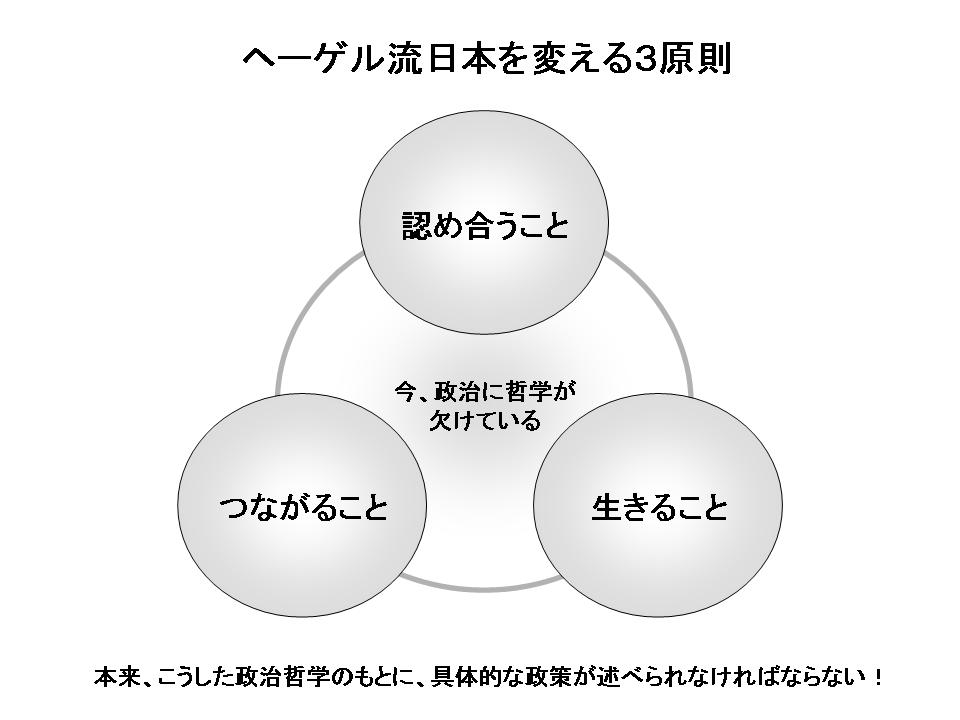

ヘーゲル流日本を変えるための3原則

『ヘーゲルを総理大臣に!』のプロローグに、ヘーゲルが日本の総理大臣に就任したという設定で演説している内容があります。その一部を図解しました。

November 12, 2012

コメント(0)

-

『ヘーゲルを総理大臣に!』

『ヘーゲルを総理大臣に!』小川仁志 講談社『日本の問題を哲学で解決する12章』を読み、いまいちしっくりとこなかったので、ついでに、同じ筆者の本を読んでみました。明日とあさって、この本を読んで描いた図をアップします。

November 11, 2012

コメント(0)

-

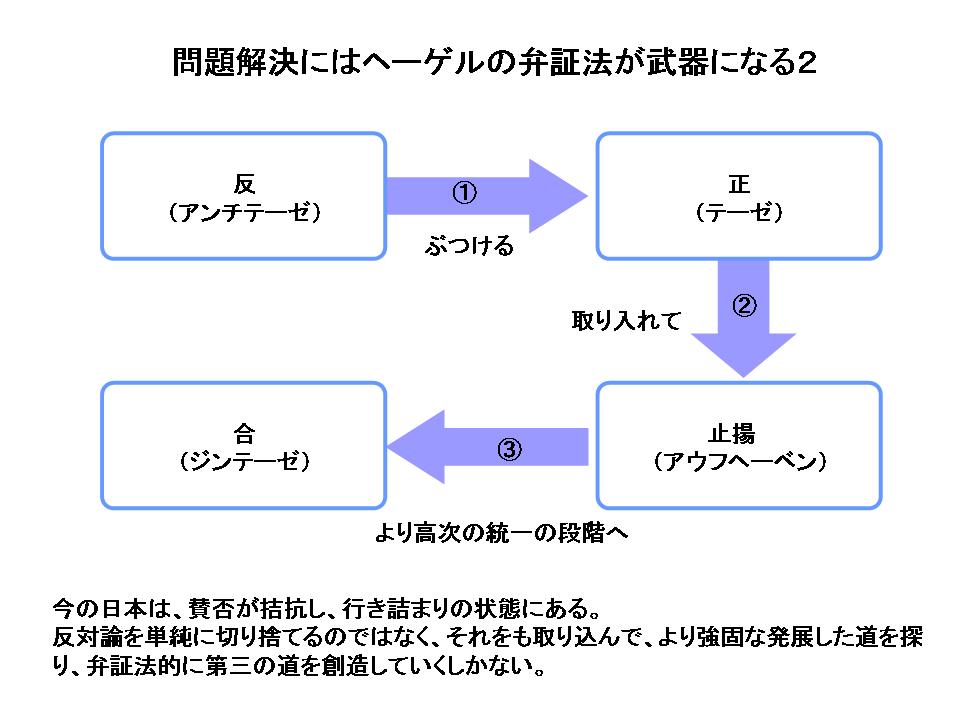

問題解決にはヘーゲルの弁証法が武器になる2

『日本の問題を哲学で解決する12章』のまえがきの一部を図解しました。筆者が、この本を読み、自分で考えてもらうための工夫として、どういう形式で書いているか語っている部分です。この本は、ヘーゲルの弁証法にのっとった論理展開で書かれていると説明しています。筆者は、「あなたなりの考えを探してみてください」と書いていますが、このことは重要です。筆者の導いた結論を鵜呑みにしてはいけません。どうしてかというと、第2章の「どうする安全保障!」では、寺島実郎氏のことを、「新米保守。対米従属支持者。思考停止。短絡的発想・・・」と書いているからです。私は、そう思いませんので。ちなみに、この図、描き終わってパソコンの電源を切ってから、左下から右上に向かう矢印的な図がいいか、左下から右上に向かう階段状の図がいいか、迷いました。時間があったら、いろいろ描いてみます。

November 10, 2012

コメント(0)

-

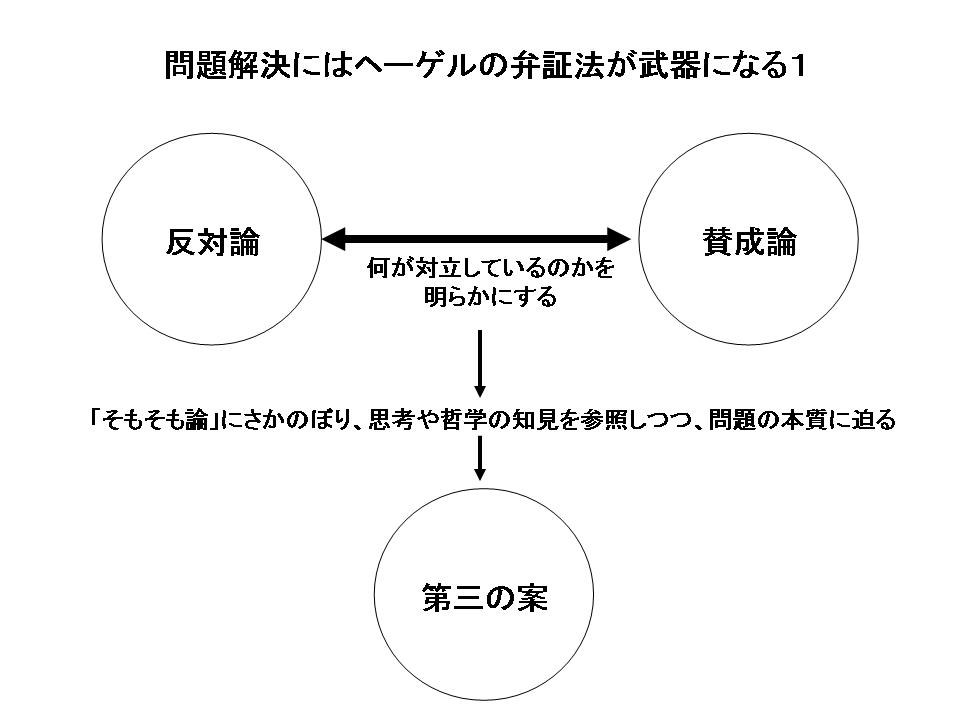

問題解決にはヘーゲルの弁証法が武器になる1

『日本の問題を哲学で解決する12章』のまえがきの一部を図解しました。筆者が、この本を読み、自分で考えてもらうための工夫として、どういう形式で書いているか語っている部分です。

November 9, 2012

コメント(0)

-

『日本の問題を哲学で解決する12章』

『日本の問題を哲学で解決する12章』小川仁志 星海社新書 昨日の『そもそも思考で地頭力をつければブルーオーシャンが見えてくる』という本を読んでいた頃、偶然、本屋さんの棚で見かけ、買った本です。「そもそも」という言葉に惹かれて。明日とあさって、この本を読んで描いた図をアップします。

November 8, 2012

コメント(0)

-

『そもそも思考で地頭力をつければブルーオーシャンが見えてくる』

『そもそも思考で地頭力をつければブルーオーシャンが見えてくる』田宮誠 徳間出版 なんとも長い題名。まるで、B‘Zの歌のよう。真剣に読めば、学ぶところも多いのでしょうが、集中しきれませんでした。とりあえず、P,19に載っていた「そもそも思考ですべての問題を解決できる!」という図を、iPhoneで撮って、EVERNOTEにアップしておきます。「それはそもそも何か?」=原因追求、「なぜそうなるのか?」=結果の予測、「他に方法はないのか?」=目標達成の手段探索、を繰り返していき、それによって得られる論理思考のようです。

November 7, 2012

コメント(1)

-

『体調管理は天気予報で!! 村上貢司の健康気象学』

『体調管理は天気予報で!! 村上貢司の健康気象学』村上貢司 東京堂出版 必ずではないですが、天気の急変に伴う気温や湿度、気圧の変化に体がついていけず、体調不良になることが多いです。元々、血圧が低いせいか、爆弾低気圧が来た時なんか、最悪です。会社を休みたいと思ったことさえあります。この本では、月ごとの気象の特徴と、その気象によってその月に注意しなければならない病気や健康について解説されています。私に関係ありそうなのは、「2月の花粉症」、「4月の黄砂と降り始めの雨」、「6月の偏頭痛」、「7月の熱中症」、「10月の秋の花粉症」、「12月のインフルエンザ」、などでしょうか。

November 6, 2012

コメント(1)

-

『行き詰まったときの兼好さん』

『行き詰まったときの兼好さん』 田中秀行 すばる舎 この本の中で、気になった言葉たちです。 偉大さとは、気を抜かずに、あることを努力し続けた量による。それが、量こそ質。現在もっとも成し遂げなければいけない事柄は何かということを自覚して、それが長期的に途切れずにすむために、一時の無理をしない。何だって完璧にやり通すことはできないのですから、緩める時は緩めないと、最終目的が果たせなくなってしまう。人生の岐路になるような重大なことは、平常な状態の時に決めるのがよい。決める前に一度、いま自分が平静・平常かを確認することを心掛ける。何かを決めるときは、少なくても一日おいて考えなおす。読書は学ぶものではなく、楽しむもの。読書とは、知識を吸収できるから楽しい、真剣な人生論に触れるから楽しい。読書によって、自分と等しい人ではなく、「自分と同じ要素を持っている人」を探す。これを幾人か組み合わせて、それらの総合体が自分だと思えばいい。その時その時に、自分の中で一番強く感じられる要素を持つ人と、読書においてつき合えば、友に事欠くことはない。ツイッターのような同時性、同時代性のものに触れるのとは違い、同時代ではない人や事柄に触れることができる。まだ自分が未熟だと思っていれば、精進を続けられる。できるようになったと思ってしまうと、そこで進歩が止まるだけでなく、堕落が始まる。

November 5, 2012

コメント(0)

-

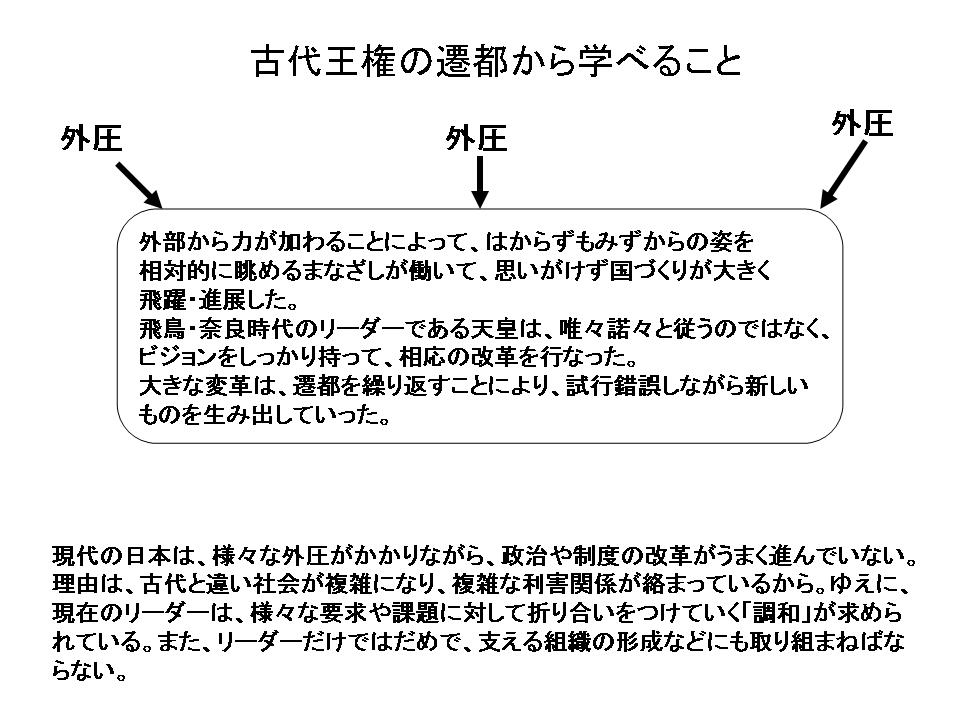

古代王権における遷都から学べること

『NHKさかのぼり日本史10 奈良飛鳥』都がつくる古代国家の、P,118から120のあたりの内容を図解しました。といっても、下書きのまた下書き段階で、この先、3段階くらいブラシュアップしなきゃいけないレベルです(笑)。時間が無いので、今日のところは、この辺で・・・。これだけすごい外圧にあるというのに、日本の政治家のみなさんといったら・・。古代王権における遷都から学んでいただきたいです。

November 4, 2012

コメント(0)

-

『NHKさかのぼり日本史10 奈良飛鳥』都がつくる古代国家

『NHKさかのぼり日本史10 奈良飛鳥』都がつくる古代国家仁藤敦史 NHK出版 752年→672年→663年→603年と、時代をさかのぼり、古代国家が遷都を繰り返すことによって、古代国家が徐々に充実していった流れなどを知ることができる本です。知らないことだらけです。明日は、この本を読んで描いた図をアップします。

November 3, 2012

コメント(0)

-

『雑貨の友』

『雑貨の友』岡尾美代子 筑摩書房この本のP,26~27で紹介されている「鳥獣戯画の食器」。8月末、京都の国立博物館のミュージアムショップで見かけたました。買いたかったけど、高くてがまんしたんだっけ。

November 2, 2012

コメント(2)

-

地政学的に眺めて危うい日本

『平和の毒、日本よ』のまえがきの一部を図解しました。この本を読み進めるうえでの道しるべ図解です。最近は、中国が、国民の目をそらせ、経済成長の鈍化を糊塗し、内部の分裂を食い止めるために、日本を恫喝してきています。このまま進んだら、軍事的な行動に出てくるのでしょうか? すごく不安です。でも、取るべき戦略・戦術は、石原慎太郎氏のものとは違うような気がします。

November 1, 2012

コメント(0)

-

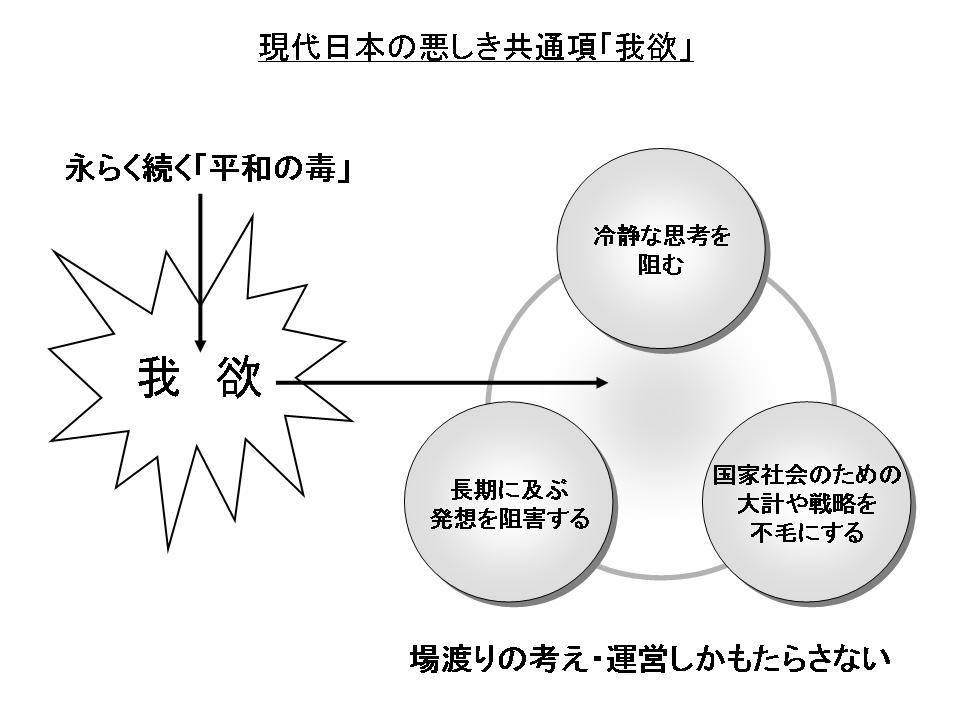

現代日本人の悪しき共通項は「我欲」

『平和の毒、日本よ』のまえがきの一部を図解しました。石原慎太郎氏の考えの根底を知り、この本を読み進めるうえでの道しるべ図解です。

October 31, 2012

コメント(0)

-

『平和の毒、日本よ』

『平和の毒、日本よ』石原慎太郎 産経新聞出版 政治ネタを、ブログやFacebookに投稿はしたくないんですけれど、ソフトに書いちゃいますか。東京都知事を辞職して、新党結成・党首ですか。それは、やめてほしいなあ。隣国と戦争を始めそうだし・・・。「諸般の事情により・・・」というコメントが、「一身上の事情により・・・」と聞こえてしまうのは、私だけでしょうか? たまたま、この本を最近読み終えたところでした。石原慎太郎の考えを深く知りたくて。言っていることはわかるけれど、外交や国防に関して、とるべき戦略・戦術が違う気がします。『老子』読んでほしいなあ(読んではいるんだろうなあ・・・・)『老子』より一つ。「上兵伐謀」(上兵は謀を伐=最高の闘い方は、事前に敵の意図を見破って、これを封じることである) この本は、産経新聞の平成18年3月6日から平成24年6月4日までに掲載された、石原慎太郎氏の文章をまとめたものです。国が何もしないからこそ、東京都が代わって尖閣を公的に所有しようという考えは、6年前から発表されていたのですね。明日とあさって、この本を読んで描いた図をアップします。

October 30, 2012

コメント(0)

-

あっちとこっち、ふたつでひとつの世界観

『池波正太郎「自前」の思想』のP,186から191のあたりの内容を図解しました。池波正太郎の書く小説の魅力について、ざっくりとまとめたような内容です。佐高氏は、「自前こそが、池波正太郎のキーワードだと思っているんです。自前の思想を学び、見に付け、取り戻すことが、今、池波正太郎を読む意味であること」と語っています。本棚にある池波正太郎著の『男の流儀』を出してきて、読み返そうかな。

October 27, 2012

コメント(0)

-

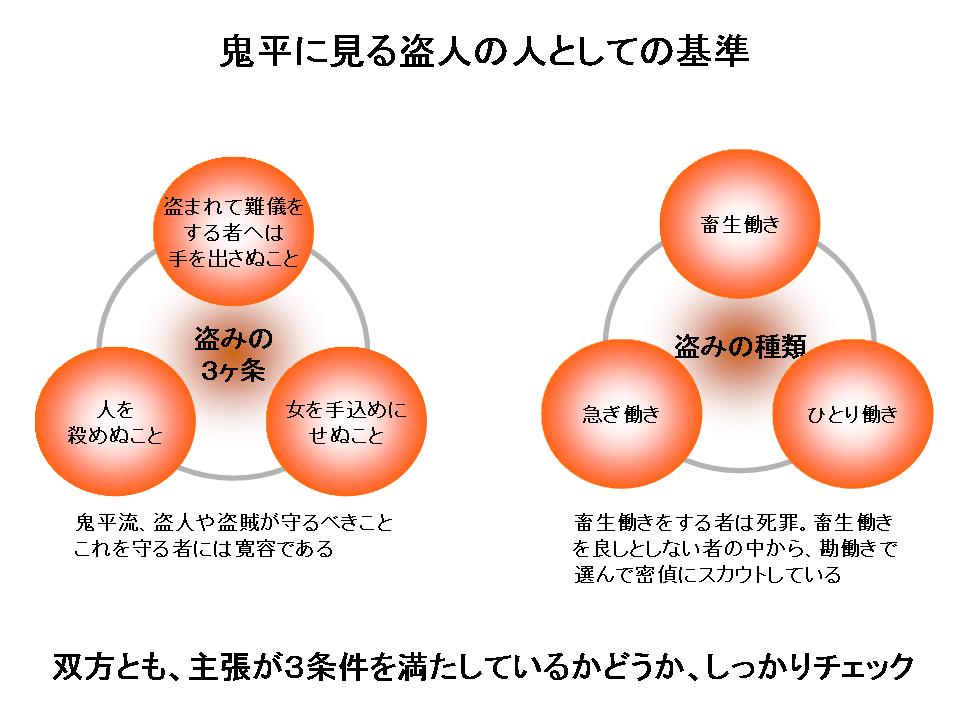

鬼平に見る盗人の人としての基準

『池波正太郎「自前」の思想』のP,132から134のあたりの内容を図解しました。人を裏切らないというシンプルな倫理観を相手が持っているかどうか、それを勘働きで見抜いてしまう平蔵、かっこいいです。

October 26, 2012

コメント(0)

-

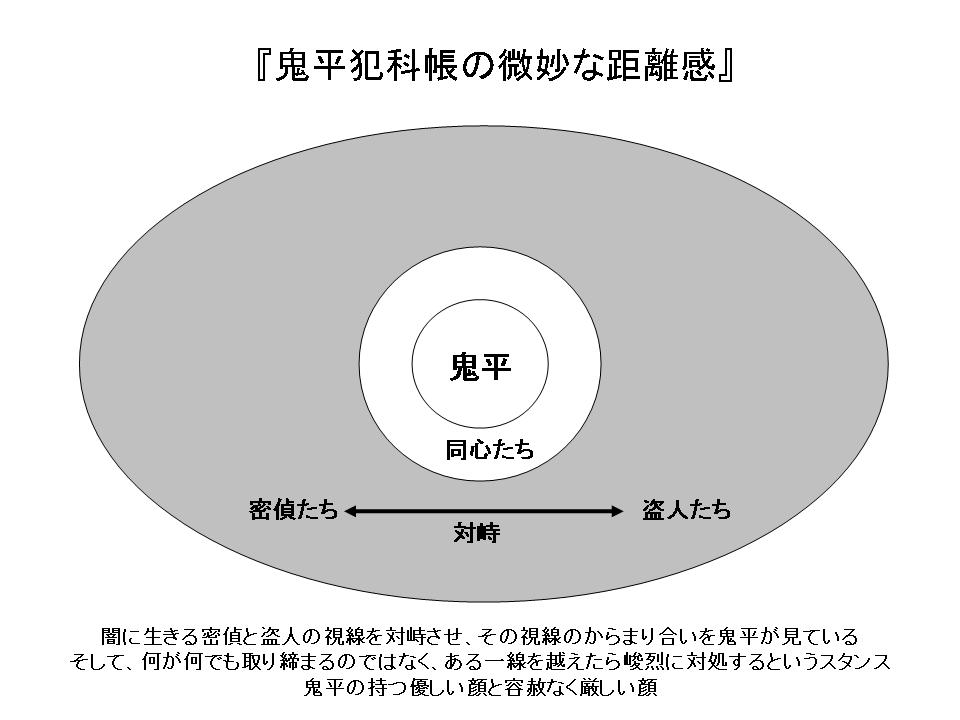

鬼平犯科帳の微妙な距離感

『池波正太郎「自前」の思想』のP,78から79のあたりの内容を図解しました。そうそう、これなんですよ。鬼平犯科帳の魅力は!

October 25, 2012

コメント(0)

-

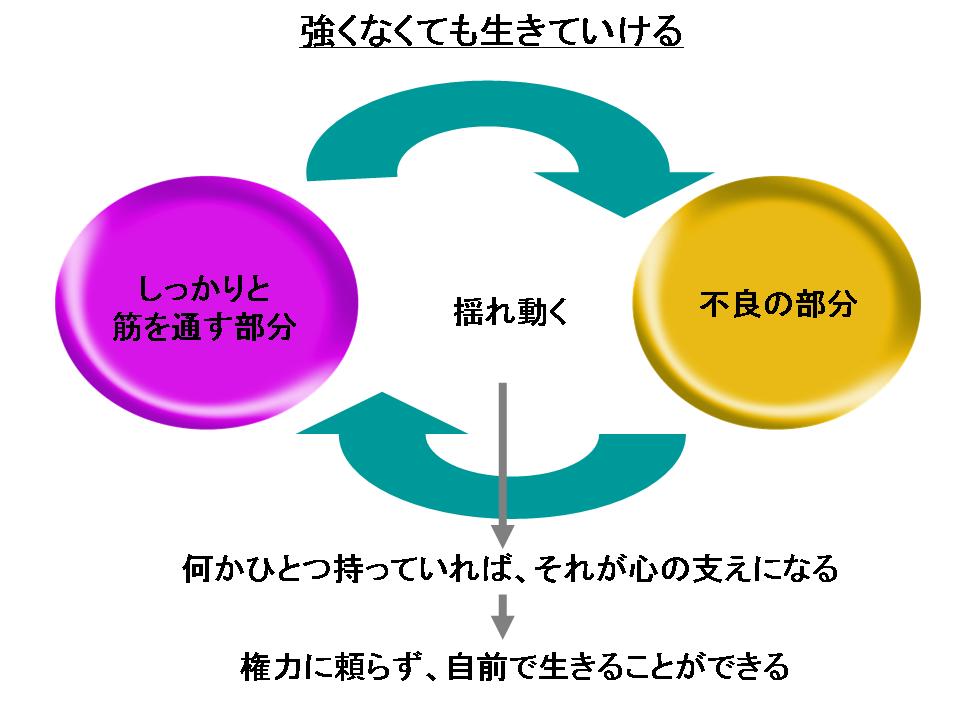

強くなくても生きていける

『池波正太郎「自前」の思想』のP,25から26のあたりの内容を図解しました。鬼平、秋山小兵衛、藤枝梅安、そして、池波正太郎も、人として、立派に見える部分とそうじゃない部分を持ち合わせていて、それが魅力の一つなんですよね。かっこいいなあ。

October 24, 2012

コメント(0)

-

『池波正太郎「自前」の思想』

『池波正太郎「自前」の思想』佐高信・田中優子 集英社新書 テレビ時代劇の『鬼平犯科帳』の中で、二代目 中村吉右衛門の「長谷川平蔵であーる」というあの台詞、たまらなく好きです。それと、この番組のエンディングの映像と音楽も。ああ、観たくなってきた。明日から4日間、この本を読んで描いた図をアップします。何も、この2人の対談本まで図解しなくていいのにと思いますが(笑)

October 23, 2012

コメント(0)

-

『つらい腰痛膝痛が楽になる』骨・間接・椎間板を守るロコモ対策

『つらい腰痛膝痛が楽になる』骨・間接・椎間板を守るロコモ対策中村耕三 大和出版 腰痛歴30数年。ウォーキングが自分に合っているのは知っていますが、真冬は寒いし、春はスギ花粉が飛んでいるし・・・と、一年のうち半年間から8ヶ月間くらいは、挫折してウォーキングを休んでいます。もっと歩かなきゃなあ。できるだけ、エレベーターを使わないようにしようかな。でも、歩き過ぎると、腰にくるしなあ。MRIを撮ると、ヘルニアが「こんにちは」って、顔を出していそうで、こわいしなあ・・・。そうそう、この本、なかなかいい本です。後で、じっくり読みます。

October 21, 2012

コメント(0)

-

桑田佳祐 言の葉大全集 『やっぱり、ただの歌詞じゃねえか、こんなもん』

桑田佳祐 言の葉大全集 『やっぱり、ただの歌詞じゃねえか、こんなもん』桑田佳祐 新潮社 桑田佳祐がソロ活動をするようになって25年。その25年間の歌詞がまとめられた本です。熱狂的な桑田ファンではないので、彼の曲作りについては、まったくわかりませんでした。そして、きっと、あの桑田のことだから、ノリとフィーリングだけで作ることが多いだろうと思っていたら、違っていました。スタジオで、コンピューター・プログラマーの藤井丈司やキーボード奏者でプロデューサーの小林武史、ギタリストの小倉博和らと練り上げていたんですね。

October 20, 2012

コメント(0)

-

『実学入門 経営が見える会計 第3版』

『実学入門 経営が見える会計 第3版』田中靖浩 日本経済新聞出版社 『はたらくみんなの会計力養成講座』に続いて、田中靖浩の本を読みました。この本も、とてもわかりやすく書かれています。 筆者が、この本の中で繰り返し語っている「原因と結果」の法則、つまり「投資とリターン」という会計の基本を、きっちりとマスターしなければいけませんね。そうしないと、現在のような逆境は乗り切れませんから。

October 19, 2012

コメント(0)

-

『ストレッチまるわかり大事典』

『ストレッチまるわかり大事典』長畑芳仁 ベースボールマガジン社 ちょっと、今の私が期待していた本とは違いました。テニスを再開するとしたら、それまでにやることがいっぱいあるなあ・・・。

October 18, 2012

コメント(0)

-

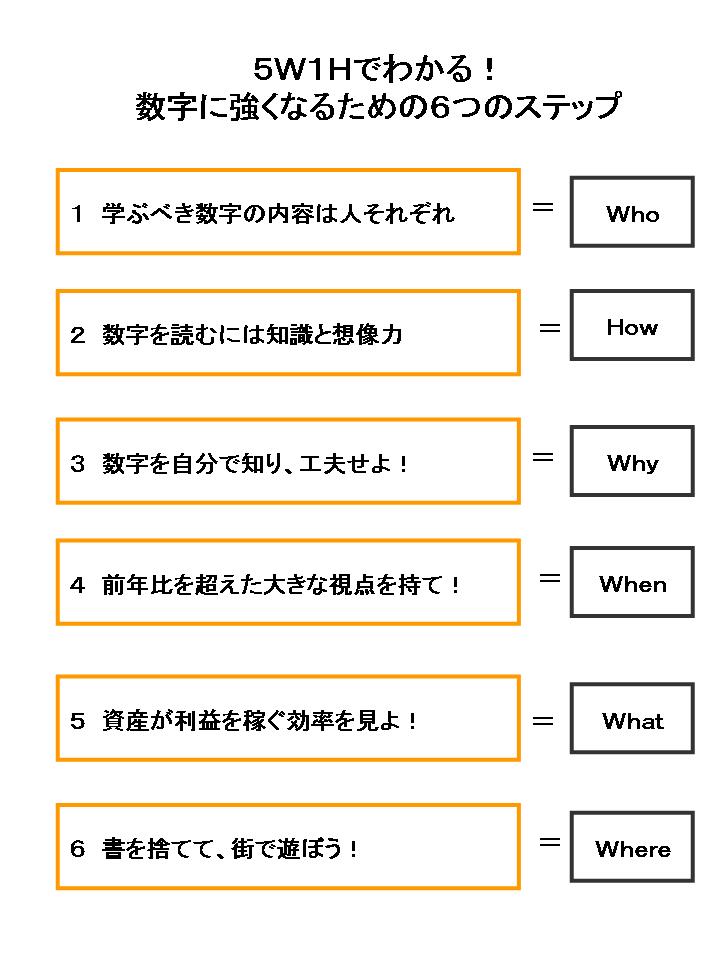

5W1Hでわかる! 数字に強くなるための6つのステップ

『はたらくみんなの会計力養成講座』のP,214に載っていた図をお借りしました。この本全体のまとめのような図です。筆者は、P,212に、「専門家以外は『会計を学ぶ』ことにそれほど意味はないと思うんだ。それより、『会計で学ぶ』ことが大切。ぜひ街に出て、目で見、耳で聞いたものを数字的に考えてみてほしい。例えば、お店でポイントカードをもらったとき、『P/Lのどこに影響するんだろうか』とか『これで増益になるんだろうか』と考えてみることでビジネスの見方がぐんと広がると思うんだ。街で見たものと決算書の数字がつながってはじめて『使える知識』になる」と、言っています。『会計で学ぶ』か。確かに。いいフレーズだなあ。

October 17, 2012

コメント(0)

-

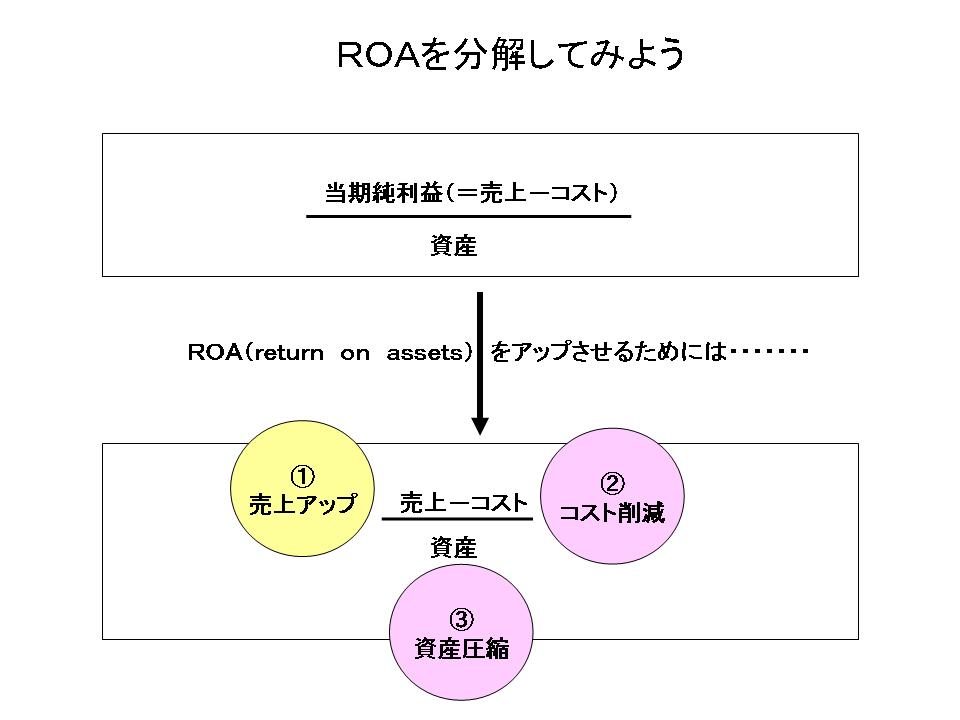

ROAを分解してみよう

はたらくみんなの会計力養成講座』のP,179に載っていた図をお借りしました。そして、ちょっとだけ描き変えました。うーん、すごくわかりやすい。そして、おもしろい。恥ずかしながら、今まで「ROA(総資産利益率)」という言葉を社内で聞いたことがありません。総資産がどれだけ効率的に使われているか見るもので、これが高いほど収益力が高いことになるのですね。はたらくみんなの会計力養成講座』のP,179に載っていた図をお借りしました。そして、ちょっとだけ描き変えました。うーん、すごくわかりやすい。そして、おもしろい。恥ずかしながら、今まで「ROA(総資産利益率)」という言葉を社内で聞いたことがありません。総資産がどれだけ効率的に使われているか見るもので、これが高いほど収益力が高いことになるのですね。

October 16, 2012

コメント(0)

-

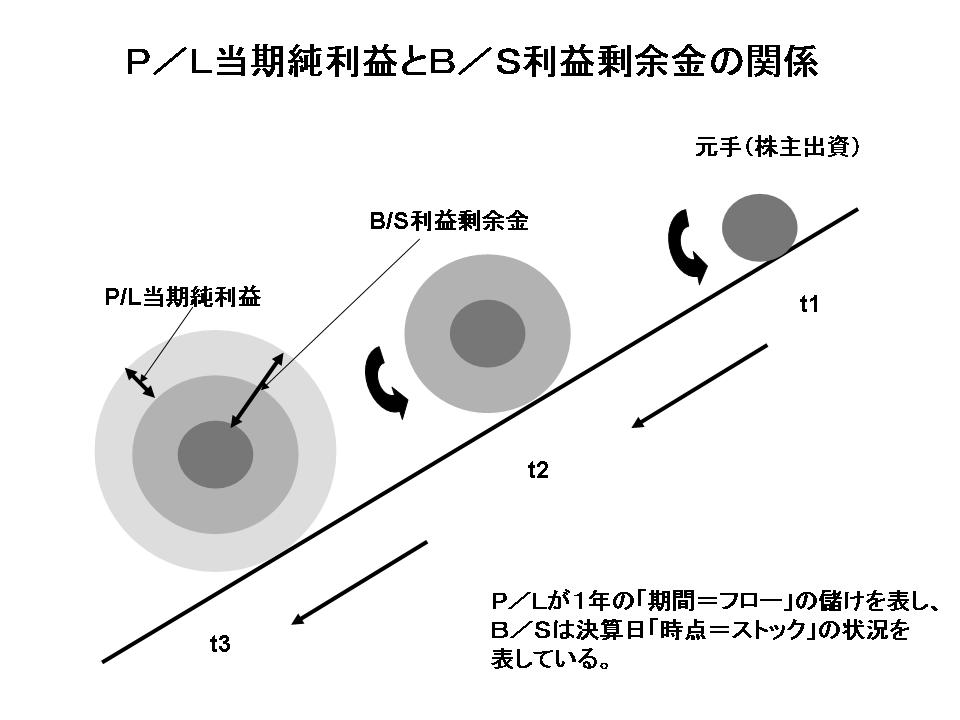

P/L当期純利益とB/S利益剰余金の関係

『はたらくみんなの会計力養成講座』のP,163に載っていた図をお借りしました。うーん、すごくわかりやすい。

October 15, 2012

コメント(0)

-

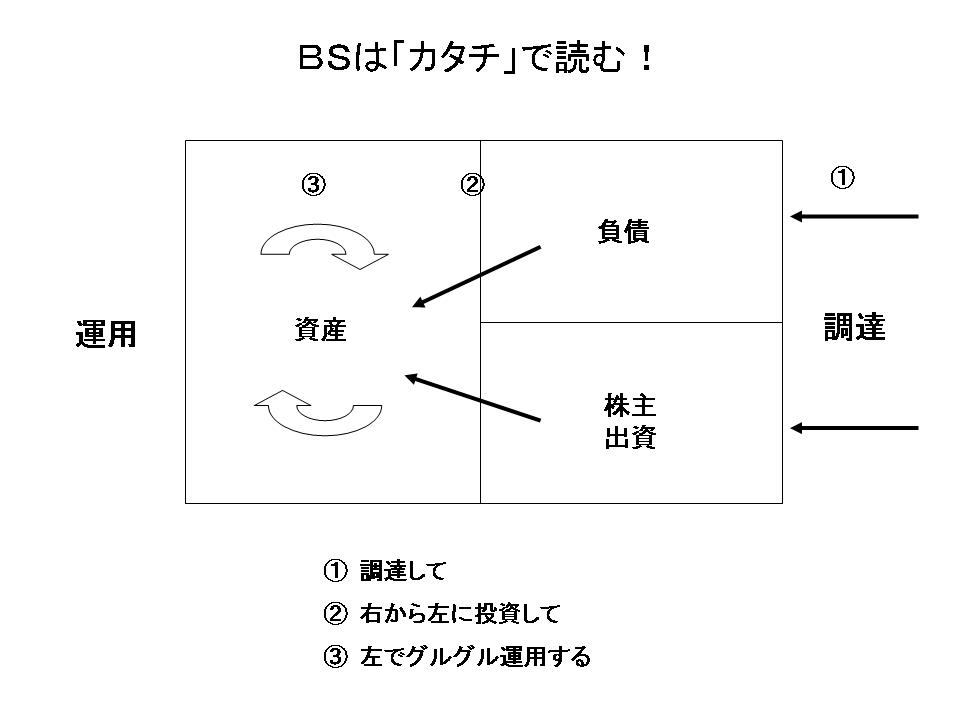

B/Sは「カタチ」で読む!

『はたらくみんなの会計力養成講座』のP,159に載っていた図をお借りしました。筆者は、「B/Sを読むポイントは調達と運用。これだけ覚えて、借方・貸方なんて忘れてしまえ!」と言っています。また、「右と左がアンバランスになった不一致の部分に『利益剰余金』を入れて左右を一致させる」と言っています。うーん、わかりやすい。

October 14, 2012

コメント(0)

-

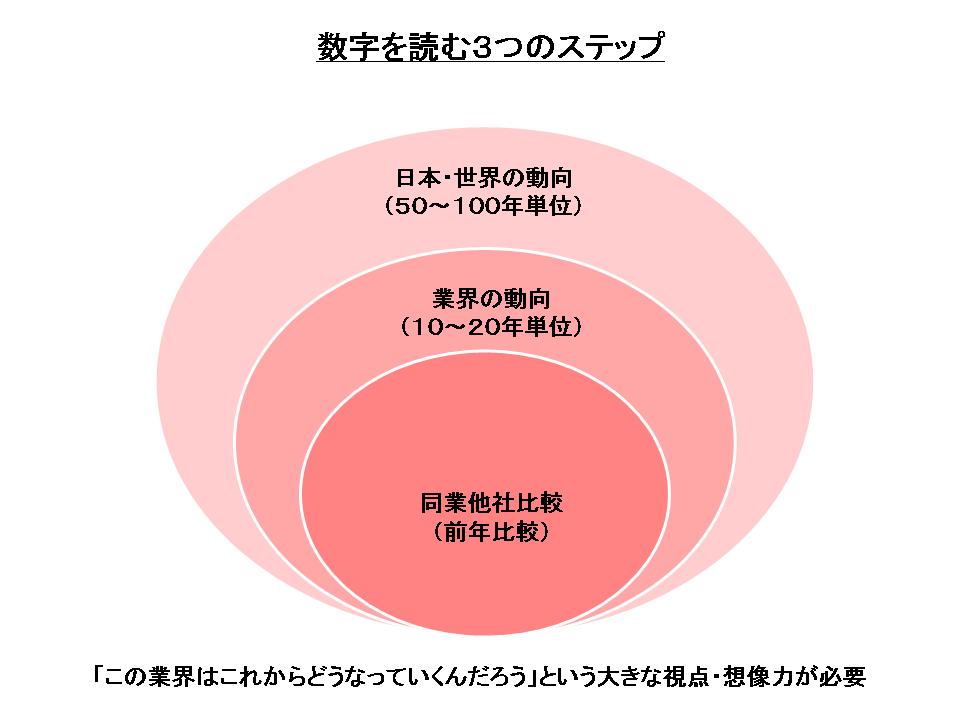

数字を読む3つのステップ

『はたらくみんなの会計力養成講座』のP,123に載っていた図をお借りし、自分なりに描き変えました。前年比の数字にとらわれすぎてはいけないこと、もっと視野を広く持って想像することの大切さが書かれている重要な部分です。

October 13, 2012

コメント(0)

-

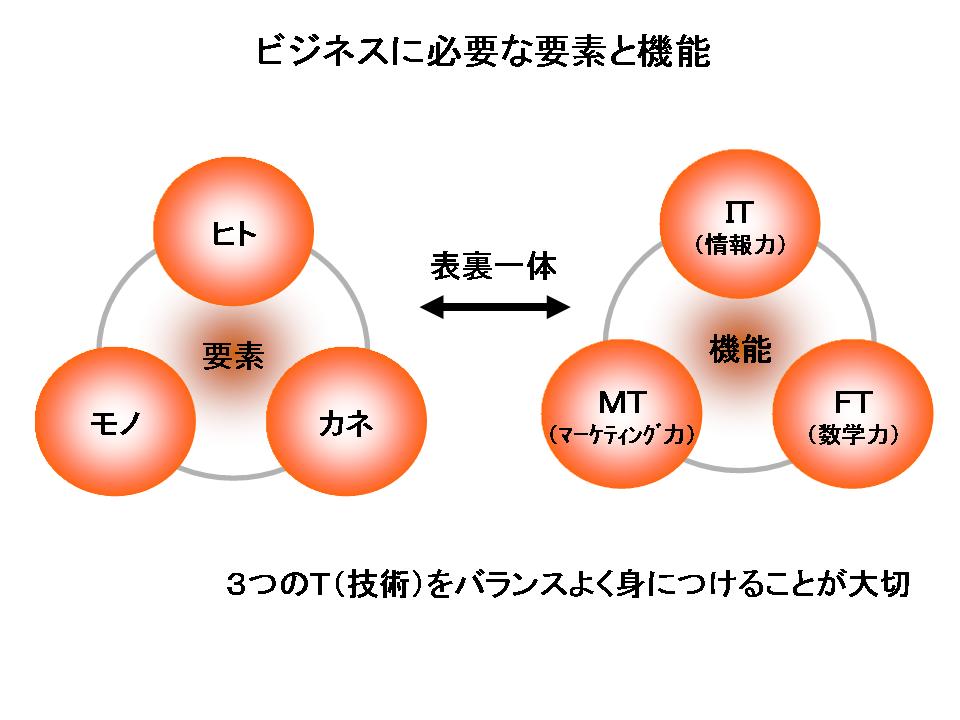

ビジネスに必要な要素と機能

『はたらくみんなの会計力養成講座』のP,16から23のあたりの内容を図解しました。「ヒト、モノ、カネ」はよく聞きますが、経営をうまく成立させる機能の「IT、MT、FT」は、初めて聞きました。今の自分は、ITとMTに比べて、FTが劣っています。

October 12, 2012

コメント(0)

-

『はたらくみんなの会計力養成講座』

『はたらくみんなの会計力養成講座』田中靖浩 かんき出版 2012年7月からの半年間は、会計の勉強をちょっとだけしようと決めて、2冊目に、7月の中旬くらいに読んだ本です。ちょっとだけ難しめの本や、こういう楽しい本を交互に読み、興味を持ち続け、ギブアップしないようにしています。そうそう、この本を読んでいて、どこかで聞いた名前だなあと思ったら、私が所属している『知的生産の技術研究会』で出版した『知の現場』に登場してらっしゃいました。明日から6日間、この本を読んで書いた図をアップします。

October 11, 2012

コメント(0)

-

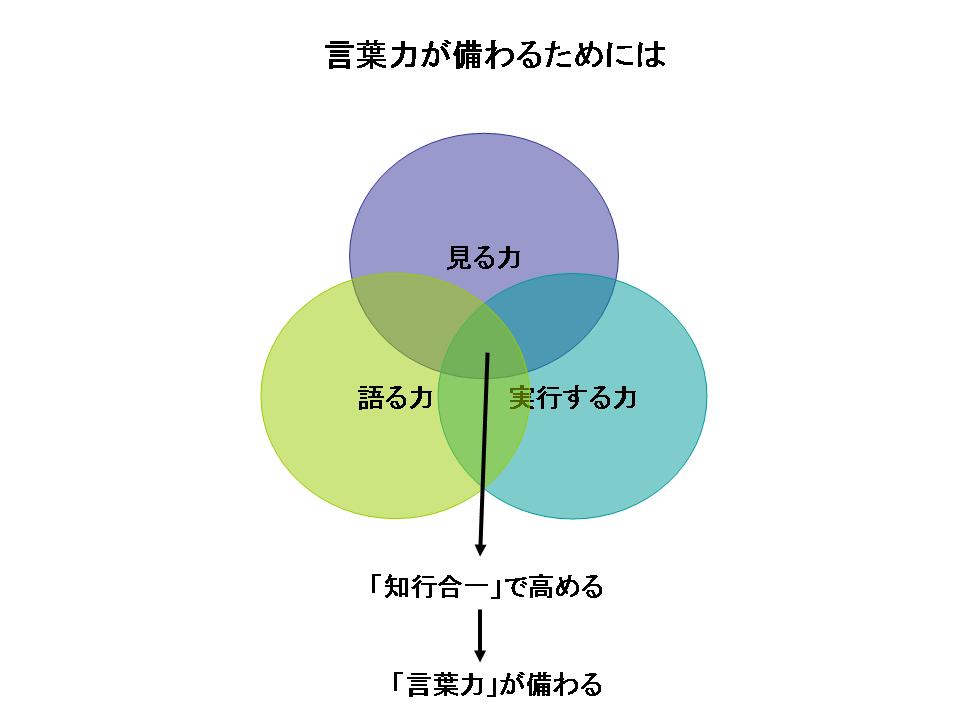

言葉力を備えるためには

『言葉力が人を動かす』のあとがきの一部を図解しました。この本全体で語られていることの復習のような内容です。ちなみに、坂根氏は、「言う」を「成す」と書いて「誠」。これが、私がリーダーとして大事にしている言葉と、語っています。坂根氏の座右の銘は、「言うを成す」「誠」「知行合一」だそうです。こういう背骨に一本芯の通った経営者はいいですね。

October 10, 2012

コメント(0)

-

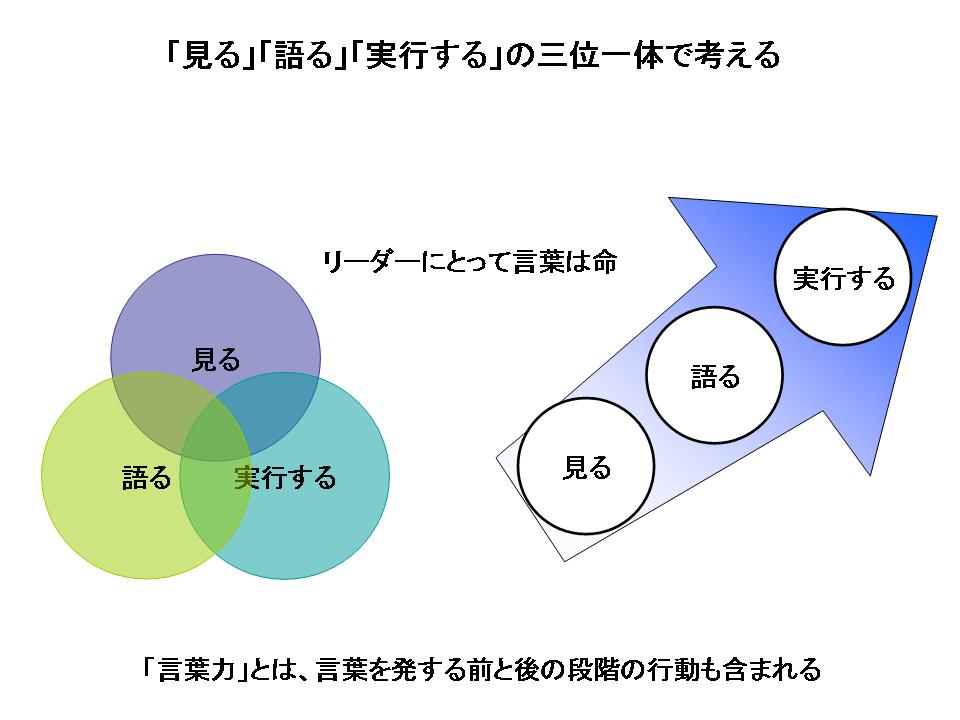

「見る」「語る」「実行する」の三位一体で考える

『言葉力が人を動かす』のまえがきの一部を図解しました。この本全体で語られていることのまとめのような内容です。この図を頭に置いて、読み進めました。

October 9, 2012

コメント(0)

-

『言葉力が人を動かす』

『言葉力が人を動かす』坂根正弘 東洋経済新聞社 坂根氏は、まえがきでこう語っています。「結局のところリーダーの仕事とは、人心を掌握し、衆知を集め、彼らに全力を尽くして働いてもらうことだ。そのためには、進むべき方向を言葉で示し、そこに心の底から納得してもらわればならない。そのための道具は、つまるところ言葉しかない。リーダーにとって、言葉は命なのである」 同感です。でも、世の中を見渡すと、衆知を集めるのではなく、羞恥を集めるリーダーの多いのなんの。そんな人たちは、こういう感じでしょうか。「リーダーの仕事とは、人心を掌握できず、羞恥を集め、自分では気がついていないが、彼らが全力を尽くして働いてもらうことが嫌になるように振る舞う。また、進むべき方向を言葉で示すことができず、心の底から納得してもらえず、『俺は社長だ、トップだ』と言って権力で動かす。そのための道具は、つまるところ脅ししかない。リーダーにとって、権力は命なのである」明日とあさって、この本を読んで描いた図をアップします。

October 8, 2012

コメント(0)

-

『股関節スローストレッチ』

『股関節スローストレッチ』藤本陽平 新星出版社 この本の最初に載っている「ひざ倒し」と「ひざ開き」、かなり気持ちいいです。お風呂上りの日課にしようかな。続かないかもしれないけど。

October 7, 2012

コメント(0)

-

『熱中症対策マニュアル』

『熱中症対策マニュアル』稲葉裕 監修 株式会社エクスナレッジ 涼しくなった今頃、借りてきて読んでいます。3ヶ月前くらいに読んでおけばよかったのにと思いながら。とても分かりやすくて、一家に一冊あっていい本です。 マンションの上の階に住み、半分同居の義父は、心筋梗塞や心不全に罹ったことがあり、処方されている降圧剤や利尿剤には、水分や塩分を排出する作用があります。また、高齢なので、体内の水分量が若いときに比べて5~10%減少しています。それだけではなく、脳と皮膚表面で気温変化を感じる感覚が鈍くなったり、発汗による体温調節や、皮膚表面における放熱の働きも弱くなっています。なので、家族として、正しい知識を身につけ、最大限の注意を払う必要があります。

October 6, 2012

コメント(0)

-

憂鬱でなければ、仕事じゃない

『憂鬱でなければ、仕事じゃない』のP,234から238のあたりの内容を図解しました。「両極をスイングする」というフレーズ、心に残ります。

October 5, 2012

コメント(0)

全2522件 (2522件中 1-50件目)