全3576件 (3576件中 1-50件目)

-

仙台うまいもの事始め(その4)炉ばた

河北新報夕刊1990年2月24日仙台うまいもの事始め(4完)炉ばた/素朴な温かさ縄のれんをくぐって、ガタゴトと障子を開ける。「おばんです!」と優しい声が出迎えてくれる。ここは仙台市青葉区国分町の「炉ばた」(加藤潔店長)。「炉ばた焼きじゃなくて、炉ばただでば」と、かすりのもんぺをつけた奥さんの加藤和子さん。「ここは人のぬぐもりがあんでねえの」この「炉ばた」、造り酒屋「天賞」の会長だった天江富弥さん(五十九年死去)が昭和二十五年に開いた。”天賞”の売り上げを伸ばすために富弥さんが考えたアイデアだった。囲炉裏の周りを木のカウンターで囲む店内は、広さ約三十平方メートルで十八人が座れる。満員になるとちょっと窮屈だが、「そごは”そですり合うも他生の縁”て言うじゃない」と和子さんは笑う。 酒や料理は、囲炉裏の前に座った和子さんが、約一メートルの柄のついた、スプーンを大きくしたような「ぼっけべら」(ドジョウをすくうへらで他店では使っていない)で、「はいよ」とよこしてくれる。このスタイルをまねして全国に広まったのが「炉ばた焼き」だ。”炉ばた”は商標登録されてあるため、よその店では「炉ばた」の名称は使えない。当時囲炉裏の前に座って客の相手をしていた富弥さんは、お客さんから”おんちゃん”と呼ばれて親しまれていた。おんちゃんはしゃれ者。京都の造り酒屋で修業している時も、花柳界に顔が利く粋人だった。そんなおんちゃんの話を聞きたくて、お客さんは「炉ばた」に足を運んだ。今、囲炉裏に座っている和子さんも負けてはいない。「東京弁で”そうですね”は、津軽・南部・仙台弁で”んだっきゃ、ほだへ、そっしゃ”と言うのよ。私は四カ国語をしゃべれるよ」などと言っては客を喜ばせる。ある常連客は「酒はうまいし、料理も珍しいけど、何か言うとポンポン返事を返すおかみさんの話が面白い」と言う。料理もいろいろある。そばの実を雑炊にした酒田の「むきそば」。ハタハタの入った汁「しょっつる」「きりたんぽ」は秋田名物だ。壁には、みの、輪かんじきが掛かっており、雪国の昔風の家を思い浮かばせる。「炉ばたは東北の博物館だ」という客もいた。出店当時からのスタイルを踏襲している加藤夫妻にも一つだけ気掛かりなことがある。「この辺も家賃が高くなって、店を続けるのが大変になっている人もいるようです」写真/熱いから気を付けて-。囲炉裏を囲んで酒を飲むのが仙台の粋人■今回の記事シリーズ 仙台うまいもの事始め(その1)牛舌焼き(2025年11月24日) 仙台うまいもの事始め(その2)回転ずし(2025年11月24日) 仙台うまいもの事始め(その3)冷やし中華(2025年11月24日) 仙台うまいもの事始め(その4)炉ばた(2025年11月24日)■関連する過去の記事 冷やし中華と牛タン(09年6月22日) 冷やし中華の龍亭(シリーズ仙台百景 22)(07年6月29日)

2025.11.24

コメント(0)

-

仙台うまいもの事始め(その3)冷やし中華

河北新報夕刊1990年2月23日仙台うまいもの事始め(3)冷やし中華/タレが決め手「冷やし中華を冬に売り出してもいいんじゃないか」今月十九日夜、仙台市青葉区一番町にある中華料理店「仙台飯店」の座敷に、宮城県中華料理環境衛生同業組合(千葉北男理事長)の役員八人が顔をそろえた。話し合いのテーマは「仙台で生まれた冷やし中華をどうPRしていくか」。組合は県内の中華料理店が集まって、昭和四十一年に発足した。数年前から「冷やし中華をもっと全国に売り込もう」という機運が高まり、PRの戦略を練るため時々役員が集まっている。「ポスターを作るのはいいが、それだけじゃだめだ。『これぞ仙台の冷やし中華』というものを作ったらどうだろう」と浅野安弘専務理事。PR活動を強く推進している人だ。「喜多方ラーメンのようにブームを起こすためには、各店統一された”仙台の冷やし中華の味”が必要になる」と説く。仙台で生まれ育った人でも「冷やし中華は仙台が発祥」と聞くと「えっ、うそでしょ」という反応を示すことが多い。「中にはラーメンと同じで、中国から来たんじゃないの」という人もいる。が、冷やし中華はまだ五十一歳。昭和十四年仙台生まれなのである。仙台市青葉区錦町の「龍亭」。この店の先代四倉義雄さん=昭和五十年死去=が今の組合の前身である「仙台支那料理同業組合」の創立者。その四倉さんのところに組合員がやって来て「夏は暑くてしなそばが売れない。ざるそばのように冷やしちゃ食えねえものかね」と話をもちかけた。昭和十四年の夏のことだ。「タレをおいしくすれば冷やして食べられるかもしれない」。四倉さんはピーンときて、毎日タレ作りに励んだ。夜中に店を終えた組合員が「龍亭」に集まり「そばつゆがいいか、酢を甘くしようか」と試行錯誤を繰り返した。「龍亭」の現在の店長である四倉蝶(ちょう) 子さんは「三カ月ぐらい毎日研究して、今のような味の冷やし中華ができたようです」と語る。浅野さんが経営する仙台市青葉区一番町の「味一番」では夏の真っ盛りの八月で、一日に注文される冷やし中華は五十人前ぐらいと昔より減っている。「クーラーの普及で、暑いから冷やし中華を食べるという人は減ってきた。これからは、おいしいから冬でも食べると言わせたいもんだね」と意気込む。仙台市若林区連坊小路の「志のぶ」(佐藤健吉店長)では冬でも冷やし中華を出している。どうして、とたずねると「食べたいというお客さんがいるからですよ」と、分かりやすい、商売人らしい答えが返ってきた。写真/冷やし中華を作る技は今でも受け継がれている■今回の記事シリーズ 仙台うまいもの事始め(その1)牛舌焼き(2025年11月24日) 仙台うまいもの事始め(その2)回転ずし(2025年11月24日) 仙台うまいもの事始め(その3)冷やし中華(2025年11月24日) 仙台うまいもの事始め(その4)炉ばた(2025年11月24日)■関連する過去の記事 冷やし中華と牛タン(09年6月22日) 冷やし中華の龍亭(シリーズ仙台百景 22)(07年6月29日)

2025.11.24

コメント(0)

-

仙台うまいもの事始め(その2)回転ずし

河北新報夕刊1990年2月22日仙台うまいもの事始め(その2)回転ずし/安さ大当たり「客がいっぱい集まってくるような何かいいアイデアはないかい」仙台市でラムネ製造会社のほか、教育用品の販売、ホテル経営など次々に事業を成功させていた江川金鐘さん=「元禄」社長(68)=の所へ、閑古鳥でも鳴きそうな近くのすし店の主人が相談に来たのは昭和四十一年。金鐘さんはアイデアマン。既に二十代でラムネやサイダーなど清涼飲料を作る機械を発明し、特許を取っていた。相談を受けて、とっさに思い浮かんだのが、大阪に住んでいたころ一皿十円のすし店が大繁盛していたこと。「いっそ屋台でも開いて、そこで安いすしを握ってみてはどうだい」一皿二十円のこの屋台ずしは大当たり。うわさを聞いた客が連日ワンサカ詰め掛け、長い行列ができた、という。ただ欠点は、お客さんを長く待たせなければならないこと。金鐘さんがまたまたアイデアを出し、カウンターを丸くすることを勧めた。確かに面白い発想だったが、今度は作る方が大忙しで、それこそぐるぐる目が回る。「それならすしを回してしまえ」仙台市の一番町にベルトコンベヤーを使った回転ずし「元禄寿司」がオープンしたのは昭和四十二年。金鐘さんが四十五歳の時だった。それまですしといえば、フグや懐石料理と並んで高価な食べ物とされていた。それが一皿五十円と安い値段の魅力もあって、サラリーマンが昼食時には列をなして食べに来て、一般のすし店から反感を買うほどだった。「多くの人にすしを安く食べてほしかった」と金鐘さん。今では、店も国内外に直営・フランチャイズ合わせて二百十店に上っている。「元禄」の専務江川進興さん(37)は「ネタは生産現地から大量に仕入れ、大冷蔵庫で保存、そこから各店に搬送する効率的な流通システムを取っているのがうちの自慢です」と安さの秘密を説明する。土、日曜日の昼過ぎ、仙台市郊外の回転ずし店は家族連れでにぎわう。「わさびを抜いとこうか」と子供に話しかける店員。「これからは職人かたぎの人より、経営センスを備えた人が必要になる」と話す進興さんは、すしを握る機械を発明、特許を取っている。「企業は同じことを続けたら停滞してしまう。常に新しいものにチャレンジしていかないとね」写真/気軽に食べられる回転ずしは仙台生まれ■今回の記事シリーズ 仙台うまいもの事始め(その1)牛舌焼き(2025年11月24日) 仙台うまいもの事始め(その2)回転ずし(2025年11月24日) 仙台うまいもの事始め(その3)冷やし中華(2025年11月24日) 仙台うまいもの事始め(その4)炉ばた(2025年11月24日)■関連する過去の記事 冷やし中華と牛タン(09年6月22日) 冷やし中華の龍亭(シリーズ仙台百景 22)(07年6月29日)

2025.11.24

コメント(0)

-

仙台うまいもの事始め(その1)牛舌焼き

家の中の整理をしていたら古い新聞記事切り抜きが出てきた。1989年(末尾に注)の河北新報の夕刊で、2月21日から24日の連載「仙台うまいもの事始め」だ。以下にテキストでその概要を記す。2月21日河北新報夕刊(リード文)牛舌(たん)焼き、回転ずし、冷やし中華、炉端焼き。この四つに共通するものは何だかお分かりですか?。実はいずれも「仙台が発祥の地」と言われる食べ物です。真偽のほどはさて置き、全国的にもポピュラーになった大衆料理を、元祖はいつひらめき、どう工夫していったのか。アイデアがビジネスの決め手になる今、仙台発祥のグルメの周辺を探ってみた。(4回統き)仙台うまいもの事始め(1)牛舌焼き/筋入れに極意牛の舌がおいしいなんて、一体、だれが最初に思いついたのか。「昭和十年ごろだったかねえ。東京で日本料理の修業をしている時に知り合ったフランス料理のコックが言うんだよ。牛の舌ほどうまいものはないってねえ。まさか、と思って自分で焼いて食べてみたら、これが本当にいい味なんだ」牛舌焼きの生みの親、仙台市青葉区の「太助」の社長佐野啓四郎さん(74)は初めて牛舌と出合った約五十年前を懐かしそうに振り返る。昭和二十三年、日本人の口に合うような味に工夫した牛舌焼きの商売を始め、今や経営するお店は仙台、盛岡市に四店。さらに、牛舌焼きの技術を仕込んだ弟子、孫弟子の店が北海道から九州まで散らばり、その数は百店以上に上っている。牛の舌はだいたいビール大瓶一本の大きさ。硬い皮を包丁でむいたあと、ハムを切るように手のひら半分大にスライスしていく。塩・コショウで味付け、一晩寝かせて炭火で焼けば出来上がり。作業は単純そうだが、かむごとに口全体にジワーッと広がるあの風味を出すには隠れた”技”がある。「スライスした一枚一枚にお客さんが食べやすいように包丁で筋を入れるが、表面だけをそっと切り込むのがコツ。完全に切っては味が染み込まないんだ」と娘婿の佐野初男さん(45)。”技”はこのほかにもある。お客さんが食べる時に振り掛ける唐がらし。下ごしらえに使う塩とこしょう。その混ぜる割合や量。「何十年やっても難しいよ」と啓四郎さんは笑う。牛舌には付きもののあのとろけるようなテールスープだって単純ではない。「味付けや水とテールの割合は秘伝中の秘伝。微妙に味を左右するんだ」佐野さんの店で、ビールを飲みながら牛舌焼きを食べていた相馬市のおじいさんは「牛舌を初めて食べたのは東京オリンピックの前あたりかな。”こんなうまいものがあるなんて”と感動したねえ。それ以来ずっと牛舌焼きは仙台で食べている」と話す。仙台に出張でやって来るビジネスマンの中には牛舌を食べるのが楽しみという人も多い。仙台で生まれ、日本中に広まった牛舌焼き。啓四郎さんは「お客さんに喜ばれる味を守るということは大変なことなんだ。毎日緊張していないとね」と職人らしい厳しさを見せた。写真/牛舌焼きの元祖・佐野啓四郎さん。焼き加減を見る姿が生き生きしている(注)私は2月21日夕刊から同24日夕刊とだけメモしていて、年次は不明だが、カレンダーで日曜を含まない年、また記事中「青葉区」の記載があることから政令指定都市移行後の1990年2月と推定した。東京にいた時期で地元ネタを勉強したのだろう。平成に切り替わった頃のビジネス事情などが、記事には感じられる。また、今では表記は「牛タン」で定着だが、当時は「牛舌」だったのだ。■今回の記事シリーズ 仙台うまいもの事始め(その1)牛舌焼き(2025年11月24日) 仙台うまいもの事始め(その2)回転ずし(2025年11月24日) 仙台うまいもの事始め(その3)冷やし中華(2025年11月24日) 仙台うまいもの事始め(その4)炉ばた(2025年11月24日)■関連する過去の記事 冷やし中華と牛タン(09年6月22日) 冷やし中華の龍亭(シリーズ仙台百景 22)(07年6月29日)

2025.11.24

コメント(0)

-

地元の次に多い出身県を比較する

よく、その県の県民のうち、自県出身者の次に多いのはどの県の出身者か、という話題が上るが、それをマップにしたものを見ることもある。東日本の県では東京都が多く、関西では大阪府が、九州では福岡県が多いようだ。こうした議論の根拠になるのが、人口移動調査である。■国立社会保障・人口問題研究所 第9回人口移動調査第9回(2023年)の調査結果を見てみよう。「Ⅳ.出生地と現住地」では、調査対象者の現住地(調査時の居住地)と出生地を都道府県単位で比較している。各県で生まれた人が調査時どこに居住しているか(表Ⅳー1)では、どの県でも調査時の半数以上は出生した県に住んでいる。従って、どの県においても出身は地元の県が第1位だ。もっとも、東北や九州ではその割合は他より低い傾向にある。・出生地と同じ県に住んでいる割合(カッコ内は、他県に住んでいる割合、上位3県、%)、前回第8回 全国67.8 (東京都5.7 神奈川県3.8 埼玉県2.9) 68.6 北海道80.2 (東京都5.2 神奈川県3.4 千葉県2.3) 79.4 青森県68.1 (東京都7.4 神奈川県4.5 埼玉県3.1) 69.4 岩手県63.0 (東京都8.1 宮城県5.7 千葉県4.6) 67.7 宮城県74.3 (東京都5.7 神奈川県4.7 埼玉県2.4) 77.5 秋田県61.8 (東京都9.7 神奈川県6.6 埼玉県4.6) 65.4 山形県67.8 (東京都6.4 神奈川県5.2 埼玉県4.8) 70.6 福島県63.5 (東京都7.6 埼玉県6.2 神奈川県4.7) 68.4 東京都63.6 (神奈川県9.1 埼玉県9.1 千葉県7.6) 65.1 沖縄県84.6 (東京都3.4 神奈川県2.9 愛知県1.8) 88.0 他県に住んでいる人の現住地の第1位は、東日本では東京都となっている県が大半だが、群馬県では埼玉県が第1位(東京都が第2位)、東京都の場合は、神奈川県、埼玉県、千葉県となる。岐阜県と三重県で愛知県が第1位に、福井県と滋賀県で大阪府が第1位になるが、以西では、広島、福岡、沖縄で東京都が第1位になっている以外は、多くの県で第1位を占めるのが、大阪府、福岡県だ(兵庫県、広島県も登場する)。表Ⅳー2は、その県に住んでいる人が、どこで出生したか。どの県でも、現住地の県で出生した割合が一番高い。こうした同一県出生者の割合は、東京圏や大阪圏で相対的に低い。現住地と別の県で生まれた人については、近隣県の出生者が多いが、三大都市圏以外の地域では隣接していない東京圏や大阪圏の出生者が相対的に多い地域もある。・現住地と同じ都道府県で生まれた人の割合、カッコ内は、他の都道府県・国外で生まれた人(割合の高い上位3地域、同順位がある場合は5地域まで)、他県だが県名不詳、出生地不詳。最後は、現住地と同じ県で生まれた人の前回第8回の割合(単位は%) 全国67.8 ( 東京都3.3 大阪府1.9 国外1.4 0.9 2.7) 68.6 北海道87.3 (国外1.3 東京都1.2 青森県0.7 0.5 2.2) 87.3 青森県87.1 (岩手県3.2 北海道1.2 宮城県1.1 0.3 2.9) 86.4 岩手県85.3 (宮城県2.8 秋田県1.3 青森県1.0 0.2 4.0) 87.6 宮城県75.0 (岩手県4.0 福島県2.8 山形県2.6 0.7 3.4) 73.4 秋田県87.6 (青森県1.6 千葉県1.1 北海道0.6 岩手県0.6 福島県0.6 0.2 3.2) 88.0 山形県91.2 (宮城県0.9 千葉県0.7 東京都0.7 神奈川県0.7 0.6 1.6) 84.4 福島県82.3 (国外4.0 岩手県1.4 宮城県1.2 0.2 3.2) 84.0 東京都50.0 (神奈川県5.0 埼玉県3.4 国外2.8 1.6 2.8) 54.4 沖縄県83.0 (国外2.1 東京都1.4 福岡県1.2 0.3 4.7) 83.9出身を出生地の県と定義した上で、話題性のある話を進めるとすれば、宮城県居住者のうち他県出身者は岩手県出身が一番多く、岩手県では逆に宮城県出身者が他県で一番多い。このように他県出身者の第1位が対になっている「相互交流ペア」は、他では、東京都ー神奈川県、富山県ー石川県、岐阜県ー愛知県、大阪府ー兵庫県、福岡県ー長崎県、宮崎県ー鹿児島県、のようだ。

2025.11.17

コメント(0)

-

得票同数の場合のくじを考える(神栖市長選挙)

先日(11月9日)投開票の茨城県神栖市長選挙は、公職選挙法の規定により、くじで決定した。3選をめざす現職と元市議会議長の新人による一騎打ちで、結果は16,724票の同数。同日の夜10時30分頃、開票所で厳かな雰囲気の中、選挙長がこわばった表情でプラスチック製の棒を引き抜くと、その先には新人の当選を意味する「1」が記されていた(読売新聞記事から)。翌日の10日に、敗れた現職は票の再点検を市選管に申し立てた。報道でも、青森県大鰐町長選挙の事例が紹介されていたが、当ブログでも記事にした。■関連する過去の記事 僅差の西目屋村長選挙(2025年02月12日) 下呂市長選挙ふたたび(2016年4月12日) 大鰐町長選挙は得票同数で抽選(10年6月30日)(くじによる決定の制度)いま読み返すと、当時の筆者は、同数ならくじではなく再選挙すべきでないかと書いたが、今だと考え方がちょっと違う。そもそも選挙の結果誰を当選人とするかは、票数の多寡が唯一の基準だ。有権者一人一人の価値はまったく同格と考えるからだ(自明の理ともいえるが、歴史的経緯を見れば擬制ともいえよう)。もっとも、有権者を一定の合理性をもって制限し(未成年や公民権停止)、さらに、再選挙制度(首長の場合、有効投票の4分の1の得票がないと当選人としない)などの仕組みはあるし、他方で、どんなに低投票率でも多寡で決めて良いのかの議論もあろうが、とにかく一人一票で、平等な一票という思想は貫かれており、それ以外の基準はない。数だけで決めるというのだから、同数の場合に問題になってしまう。多寡の論理を貫くのなら、再選挙だ。同数の場合にだけ、別の基準を持ち出す方法も理論的にはあるが、まさか掲げた政策の中身で判断するわけには行かないので、外形的な基準、例えば年長者で決めるとか、現職を優先する、逆に現職は排除する、なども一応考えられるが、あまり理解は得られないだろう。結局、偶然に任せると言われようが、くじしかないのだ。このように、別の基準を持ち出すかどうかは、再選挙を行う場合のコスト(財政的、時間的)を重視するかとの衡量による立法論だろう。また、現実問題として、同じ候補者が同様の政策で戦い合う場面を再設定しても、結局は、投票率がどう変わるかに期待して選挙イベントをやり直すというだけになる。逆に再選挙では別の政策を出して争え、とするのもおかしい。同数の場合は、どちらの候補も他より多くの票を得ていないのは事実だが、見方を変えれば、「他の候補を下回っている」わけではない。有権者の信任を得ていない、ということではないのだ。不完全かもしれないが信任を得た候補が2人いるということ。そうであれば、多寡だけにこだわらず(一応こだわった上で、と言えるかも)、別の基準で決める、それはくじしかない、と言えるのではないだろうか。

2025.11.12

コメント(0)

-

日本三大草相撲の地 鳴子

先日テレビのニュースで少々驚いたのが、これ。大崎市鳴子で東北地方の高校生による相撲大会があったが、日本三大草相撲の地とされる鳴子で、全国こけし祭りのこの時期に毎年開かれる、というのだ(9月7日NHKニュース)。8校から35人が参加したという。さて、日本三大草相撲とは。大崎タイムスの記事が詳しくて、次のように説明されていた。第27回全奥羽招待高校相撲大会が9月7日、大崎市鳴子温泉の温泉神社常設相撲場で開かれ、東北地方から集まった8校計35人の高校生力士が土俵上でぶつかり合った。その結果、団体は松韻学園福島が初優勝を果たした。同神社は、源頼朝が平泉征伐の戦勝祈願に相撲を奉納したと伝えられ、相撲場が設置されている。神社の縁起を記した碑文によると、鳴子は九州の明鳥、東京の浅草と並ぶ「日本三大草相撲」の一つとされている。

2025.09.10

コメント(0)

-

盛岡出身 悲運の名捕手 久慈次郎

久慈次郎(明治31年(1898)~昭和14年(1939))は、日本野球黎明期のヒーローで悲運の名捕手。明治31年(1898)、盛岡市加賀野に生まれる。旧制盛岡中学校(現盛岡第一高等学校)を〔ママ、おだずま注〕入学しすぐに野球を始め、卒業後、早稲田大学に進学。2年生の秋から捕手として試合に出場し、4割3分3厘の高打率をあげ不動の評価を得る。大学卒業後は名門野球チーム、函館太洋倶楽部(函館オーシャン)に所属、永く函館市に在住。函館では運動具店の店主として10人近くの従業員を雇う企業家でもあった。昭和6年(1931)と9年(1934)、来日したアメリカ大リーグ選抜チームとの日米野球大会のために結成された全日本チームに召〔ママ〕集され、捕手兼主将に選ばれた。昭和9年(1934)はベーブルースやゲーリックといった大リーグの伝説的な名選手に対し、若き沢村栄治やスタルヒンたちをリード。このときの全日本チームが母体となって本格的プロ野球チーム「大日本野球倶楽部」(後の東京巨人軍)が誕生する。大日本野球倶楽部の久慈に対する評価は非常に高く、破格の待遇(三原脩や水原茂の5倍)で入団を誘われたが、久慈はその申し出を断わる。それは昭和9年(1934)3月の「函館大火」により市が壊滅的なダメージを受けており、そんな函館から離れることができなかったためである。そして久慈はプロ野球には身を置かず、プレーしながらアマチュア野球の発展に貢献しようとした。しかしながら久慈次郎の名は東京巨人軍の初代キャプテンとしてしっかりと記録されている。その後、函館復興に心血を注いだ久慈を政治の場にという声が上がり、積極的な選挙活動は一切行わなかったが、上位当選で函館市議となる。昭和14年(1939)8月19日、運命の日が訪れる。選手兼任監督として札幌市円山球場での札幌倶楽部との試合に臨み、1対2とリードされて迎えた7回、フォアボールで一塁に向かう際、ホームベース上で次の打者に指示を与えようと振り向いた瞬間、飛び出した二塁走者を刺すべく投げられた相手捕手のボールが右のこめかみを直撃。久慈はホームベース上に倒れ込みそのまま動かず、2日後、ついに帰らぬ人となった。札幌から函館に向かう久慈の棺を乗せた列車は、停車駅ごとに熱烈な野球ファンが駅に詰めかけ、久慈の死を惜しんだといわれている。久慈の死を受け、都市対抗野球では第18回大会(1947年)から、敢闘精神あふれる選手に与える賞「久慈賞」を設けた。また昭和34年(1959)に創設された野球殿堂では、正力松太郎や沢村栄治らと並び、第1回の殿堂入り選手となった。■盛岡商工会議所『盛岡もの識り検定試験参考書 もりけん本スーパーVer.2』2012年 から

2025.09.09

コメント(0)

-

大郷町長選挙の結果

宮城県大郷町の町長選挙は、6選をめざす現職と前議長の新人の一騎打ち。投開票日の昨日(8月31日)、新人が現職を破る結果となった。当選(石川)2,541時点(田中)2,027投票率は73.22%であり、前々回を7.24下回った(前回は無投票)。SSP構想を推進する現職に対して、石川氏は見直しを視野に議論するというスタンスで、明確に是と非が対立する構図ではなかった。河北新報の記事では、この伝わりづらい主張が、構想に反対する層だけでなく中間的な意見の人たちを取り込むことに成功した、と評している。また、SSPの是非じたいとは別に、田中氏の強引なやり方をどう評価するかも投票行動のひとつの判断軸だったろう。石川氏は、構想反対派を中心に町議6人が支援したというが、今後、構想をどう扱うのかが大きく注目される。■関連する過去の記事 大郷町SSP問題について(再び)(2025年04月18日) 大郷町問題(続)-直接請求と争訟について(2025年04月16日) 大郷町の議会解散騒動を考える(2025年04月12日)

2025.09.01

コメント(0)

-

岩手の県立高校再編

山形県の高校再編を記したが、続けて岩手県の場合について。先日、水沢高校と金ケ崎高校の統合が見出しとなる再編計画の新聞報道があったことが、記憶に新しい。■関連する過去の記事 致道館高校と山形県立高校再編(2025年08月26日)岩手県教育委員会の公式サイトから、以下に要約する。第3期県立高等学校再編計画(当初案)が、8月6日公表され、意見募集に付されている。そのポイントは次の通り。・期間 前期~R12、後期~R17・中学卒業者 R7 9,715 → R17 6,839 → R21 5,310・学校数 R7 59 → R17 44~48・学級数 213 → 142~163・募集定員 8,250 → 5680~6520・前期(-R12)の主な再編(以下。学級減除く、募集停止は一部だけ)・盛岡地区 盛岡工業R12校舎移転・中部地区 遠野緑峰R11遠野と統合、黒沢尻工R9半導体に学科改編・県南地区 金ケ崎R10水沢と統合、杜陵奥州は金ケ崎に校舎移転、一関一R11探求に学科改編・沿岸南部 高田R10水産募集停止・宮古地区 宮古商工・宮古水産R9校舎一体整備・県北地区 久慈翔北R10水産系列選択停止・後期(R13-17)の予定 県南工業の新設(←水沢工、一関工)、盛岡地区で大規模な統合を予定、など発表されているものは「当初案」と冠しているが、最終案を来年2月に取りまとめるのだという。最近の報道では、8月25日に奥州市で行われた住民意見交換会では、金ケ崎高校の存続を求める声があがった。26日の奥州市役所江刺庁舎で行われた首長等との検討会議では、金ケ崎高校に加えて、大東高校商業ビジネス科募集停止(R9)にも異論が出たという。かつての大原商業高校の流れなのだろう。地域における生徒たちの選択の機会が狭まる、または、活気がなくなって人口減少に拍車をかけるという心配は非常によくわかる。しかし他方で、多数の欠員が出ている現実や、施設維持や教員配置を含めた高校運営コストも冷静に考えなければならない。一番考えるべきは、学校は生徒のためのものだから、生徒にとって最も良い学校づくりの視点だろう。

2025.08.27

コメント(0)

-

致道館高校と山形県立高校再編

先日新聞記事を見ていて驚いた。致道館高校の名を見つけたからだ。再編で生まれたという。後で調べてみたら、昨年(2024年)開校。いずれも伝統校の鶴岡南高等学校と鶴岡北高等学校を統合し、さらに県立の併設型中高一貫校として県立致道館中学校を併設している。校名は言うまでもなく庄内藩校にちなんでいる。山形県の高校再編の全体像を見てみよう(山形県教委公式サイトから)。・県立高校再編整備基本計画(平成26年策定、令和6年一部改訂)・学級数(東西南北の4学区の全体) (H26)203 → (R6)171・中学校卒業者数 (H26)10,850 → (R6)8、918・主な再編(以下。学級減など除く)・東学区 キャンパス制(寒河江+谷地、寒河江工+左沢)・北学区 キャンパス制(新庄北+最上、新庄南+金山、神室+真室川 楯岡→東桜学館(中高) 再編整備:R6新庄神室産業(←新庄南商業科)、R8新庄高校(←新庄北と新庄南)、R9定時制昼間移行・南学区 キャンパス制(長井工+荒砥) 再編整備:R7米沢鶴城(←米沢工と米沢商)、R8定時制昼間移行・西学区 キャンパス制(鶴岡南+山添) 再編整備:R4庄内総合、R6致道館中・高(←鶴岡南と鶴岡北)、鶴岡中央・加茂水産・庄内農業は統合と校舎制導入を検討致道館高校は、普通科5学級、理数科2学級。7クラスは、酒田光陵(普通科2、工業3、商業2、情報1)に次いで県内2番目の規模だ(ほかに山形市立商業も商業科7クラス)。

2025.08.26

コメント(0)

-

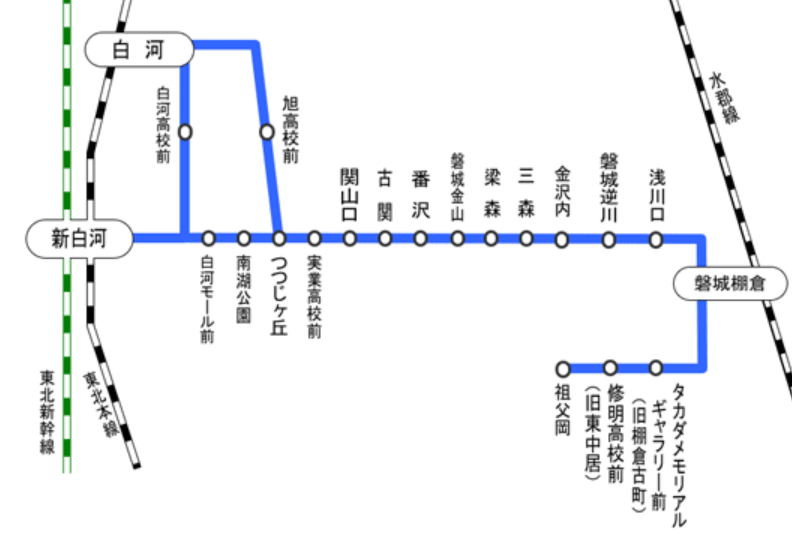

白棚線のいま

昨日の記事(よみがえる東北の廃線たち(2025年08月19日))で触れたが、元祖高速バスにしてBRTの原型ともされる白棚線のいまを調べてみた。ジェイアールバス関東のサイトから時刻表(2025年4月改正)を見ると、以下のようだ。●棚倉方面・1日15本(うち4本は土日祝運休)・始発のダイヤ (始点)白河駅発610→(主な停留所)白河高校、新白河駅、南湖公園、実業高校前、白河東工業団地、表郷庁舎前→磐城棚倉駅702→(主な停留所)棚倉小学校前、修明高校前→(終点)祖父岡710・運行パターン 15本のうち、(1)5本が白河駅発→磐城棚倉駅 (2)朝と午後の6本(上記の始発便も)が、白河駅発→祖父岡 (3)遅いダイヤ4本は、始発が旭町二丁目で、旭高校、中央中学校などを経て白河駅以降は同上で、終点は祖父岡。ただし、最終便は終点が磐城棚倉駅どまり。・最終便ダイヤ (始点)旭町二丁目1920→(主な停留所は旭高校、中央中学校)→白河駅発1930→(終点)磐城棚倉駅2022●白河方面・1日15本(うち4本は土日祝運休)・始発のダイヤ (始点)磐城棚倉駅610→(終点)白河駅703・運行パターン 1日5便が磐城棚倉発。10便は祖父岡発。終点はほとんどが白河駅だが、2つ変則があり、一つは白河駅の先を旭町二丁目(終点、750)まで行く便、もう一つはルートが違って、旭町二丁目、白河駅、新白河駅(終点、802)の順番の便。・最終便ダイヤ (始点)祖父岡1900→白河駅2000■関連する過去の記事(白棚線) BRTの元祖 白棚線(2024年01月09日) 水郡線に敗れた白棚線(2016年2月6日) バス専用道路の白棚線(07年9月16日)■関連する過去の記事(廃線)よみがえる東北の廃線たち(2025年08月19日)(青森県) 下北駅と田名部駅(2015年8月9日) 下北交通大畑線の廃線跡に立つ(2013年7月1日) 青森市森林博物館と津軽森林鉄道(その2)(2013年6月19日) 青森市森林博物館と津軽森林鉄道(その1)(2013年6月18日) 芦野公園と津軽森林鉄道(2013年6月4日) 下北半島の森林鉄道(2013年5月6日) 南部縦貫鉄道を考える(2013年3月10日) 南部鉄道(五戸鉄道)を考える(2013年3月8日) 三農高前(2012年9月3日) 悲運の南部縦貫鉄道(2011年12月5日) 鉄道めぐりツアーと七戸のレールバス(10年3月29日) 南部縦貫鉄道(09年3月21日)(岩手県) 軌道の栄えた花巻(2016年2月8日) 岩泉線を考える(10年8月1日)(秋田県) 横荘線(2015年7月8日) 喜久水酒造のトンネル貯蔵(2014年11月27日) 小坂鉄道レールバイク(2013年9月14日) 石川好の秋田鉄道復活私案(2013年4月9日) 横荘鉄道構想(07年11月25日)(山形県) 三山線最後の写真(2023年11月19日) 三山線の名残りを探して(西川町)(2022年10月29日) 尾花沢線の歴史(10年5月9日) 山形交通三山線の電車モハ103(07年11月23日) 三山線とサイクリングロードのこと(07年10月21日)(福島県) BRTの元祖 白棚線(2024年01月09日) 水郡線に敗れた白棚線(2016年2月6日) バス専用道路の白棚線(07年9月16日)(宮城県) 長町に操車場があったころ(2023年05月03日) 石巻線と金華山軌道(石巻-女川)の歴史(2016年2月6日) 東北須磨駅(2016年1月29日) 定義森林鉄道(2011年9月11日) 塩竈市内の仙石線と塩釜線の歴史(10年5月11日) くりはら田園鉄道のレール(07年10月27日) くりでんメモリアル乗車(07年2月15日)(宮城県 鉄道敷設など) 旧山線の根廻トンネル(松島町)(2025年03月11日) 西古川駅(大崎市)(2024年06月22日)=仙台鉄道中新田駅の跡 東北本線旧線(山線)の跡を訪ねて(その12)愛宕駅、高城川架橋(2024年06月03日) 東北本線旧線(山線)の跡を訪ねて(その11)松島町初原、旧松島駅(2024年06月02日) 東北本線旧線(山線)の跡を訪ねて(その10)松島町桜渡戸、初原(2024年06月01日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その9)用地界標(2024年05月26日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その8)旧赤沼信号場(2024年05月18日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その7)(2024年05月17日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その6)(2024年05月15日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その5)(2024年05月12日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その4)(2024年05月11日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その3)(2024年05月10日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その2)(2024年05月10日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その1)(2024年05月08日) 蔵王町を知る(その1 永野と宮の謎)(2024年01月18日)(仙南温泉軌道、永野駅) 長町に操車場があったころ(2023年05月03日) 角田と鉄道の歴史(2022年5月1日) 新生富谷市はなぜ「駅なし鉄道なし」なのか(2016年10月10日) 仙台以北の東北本線・仙石線ルートと「松島電車」(2016年2月11日) 石巻線と金華山軌道(石巻-女川)の歴史(2016年2月6日) 仙山鉄道 3つのルート(2015年2月13日) 小原新道と白石人車軌道(2014年8月8日) 松山人車と白石人車軌道(2014年8月7日) 野田の玉川 歴史散歩(その4)天神橋上流の鉄道廃線跡(10年5月4日) ガソリンカーと仙台(2012年11月5日)(行人塚に駅があった) 茂庭のトンネル(2010年11月25日) 山田自由ヶ丘のバス専用道(2010年11月24日) 太白トンネル(シリーズ仙台百景 32)(2010年11月23日) 鉄道廃線跡を歩く楽しみ(06年11月22日)

2025.08.21

コメント(0)

-

よみがえる東北の廃線たち

廃線の跡をどう活用しているか。東北の状況について。■「旅と鉄道」編集部編『配線探訪入門:鉄道の面影を探しに廃線スポットをめぐる旅へ』山と渓谷社(旅鉄BOOKS 019)、2019年 (第3章 旅に出たい廃線スポット から東北エリア)●南部縦貫鉄道 2002年8月1日廃止/シンボルだったレールバスが健在/ 七戸駅跡にはホームや線路が残り、南部縦貫鉄道のシンボルともいえる生え抜きのレールバス、キハ101、DB11ディーゼル機関車の計4両が動態保存。毎年ゴールデンウィークに体験乗車イベントが行われている。●くりはら田園鉄道 2007年4月1日廃止/旧検修庫は「くりでんミュージアム」/ 栗原電鉄時代の名残だった架線柱は撤去されたものの、線路のほとんどは残されている。若柳駅跡は栗原市が「くりはら田園鉄道公園」として整備し、約500mの区間でKD95、KD11気動車による動態保存を実施。旧検修庫は「くりでんミュージアム」となった。●下北交通大畑線 2001年4月1日廃止/キハ22形が国鉄時代の塗色に復元/ 車両基地が置かれた大畑駅跡の車庫や線路を活用して、キハ85系(旧・国鉄キハ22形)2両、10tディーゼル動車、ヨ8000形車掌車の動態保存が行われている。このうちキハ22-150は国鉄時代のオレンジとクリーム塗色が復元され、懐かしい雰囲気を醸し出している。●山形交通高畠線 1974年11月18日廃止/石造りの駅舎や電気機関車を保存/ 廃線跡はサイクリングロード「まほろば緑道」として整備され、レンタサイクルでたどれる。昭和初期に地元産の高畠(瓜割)意思で造られた重厚な旧高畠駅舎は国の登録有形文化財。ホーム跡にはED1電気機関車、ワム201貨車、モハ1電車が静態保存されている。(第4章 復活するロストライン から東北関係)●南部縦貫鉄道 古典的レールバスは今も健在!/懐かしの走行シーンの再現も/ レールバス・キハ10形気動車が最後まで活躍した南部縦貫鉄道。車両は動態保存された旧七戸駅構内で一般公開されている。主催・七戸町観光協会。年数回ながらイベントも開かれる。●岩泉線 かつての過疎路線がアイデアで復活!/自転車改造車両が山里を駈ける/ 2014年廃止。自然災害をきっかけにバス転換。沿線の羽井内刈屋地域振興会が2016年1月に岩泉線レールバイクの運航を開始。JR東日本から譲渡を受けた線路などを宮古市から無償で借り入れたもので、旧羽井内~旧中里間をレールバイク鞭牛(べんぎゅう)号で往復走行を体験できる。●小坂鉄道 2009年廃線のあと、2014年に小坂鉄道レールパークがオープン。営業当時の駅舎や線路を展示。全国でも数少ないディーゼル機関車の運転体験ができる施設として注目を集める。徒歩圏内には、鉱山関連の国重要文化財である小坂鉱山事務所や康楽館など、明治から現代までの歴史を感じられ町全体がまるごとテーマパークのようだ。2016年には「ブルートレインあけぼの」宿泊営業がグランドオープンし、動態保存されているブルートレインに宿泊できることでさらに注目が集まった。・ディーゼル機関車運転体験・小坂町赤煉瓦倶楽部(カフェ)(旧小坂鉱山工作課原動室(電気室)を移築)・レールバイク 4人乗り・観光トロッコ(除雪に使用されたTMC200形モーターカーで牽引する)・奈良岡屋、ホルモン幸楽小坂店・列車ホテル。ブルートレインの保存車両として国内唯一動態保存されている。朝食はJR大館駅の名物駅弁「鶏めし」を開放式B寝台で食べられる。(第2章のうち「歩ける廃線跡」から 東北関係)●日中線 1984年4月1日廃止/長大路線への夢ついえた”第1級ローカル線”/ 日中線は喜多方を起点に熱塩まで結んだ非電化路線。晩年は3往復の客車が朝夕に細々と運行。一方で、本州最後の蒸気機関車牽引の定期旅客列車が走る路線としてファンが詰めかけた。もとは、今市と米沢を結ぶ野岩羽(やがんう)線の一部として計画され、その夢は喜多方で途切れた。廃線跡の3kmを日中線記念自転車道として整備。終点の熱塩駅跡は良好な状態で保存されている。●白棚線 1944年12月11日廃止/BRTの先輩格として歴史を刻む/ 白河と磐城棚倉を結ぶ白棚鉄道として1916年愛行、経営難から国有化のあと戦況悪化で休止。 廃止後は路線バスが沿線の足を引き継ぐのが一般だが、白棚線はかつての路盤をバス専用道に転用したバス路線として復活したユニークな事例。現在はジェイアールバス関東の白棚線として運行。途中駅での上下行き違いなど鉄道さながらの情景がみられる。時代を経て、バス専用道は、三森~表郷庁舎前と磐城金山~関辺間に縮小している。■関連する過去の記事(青森県) 下北駅と田名部駅(2015年8月9日) 下北交通大畑線の廃線跡に立つ(2013年7月1日) 青森市森林博物館と津軽森林鉄道(その2)(2013年6月19日) 青森市森林博物館と津軽森林鉄道(その1)(2013年6月18日) 芦野公園と津軽森林鉄道(2013年6月4日) 下北半島の森林鉄道(2013年5月6日) 南部縦貫鉄道を考える(2013年3月10日) 南部鉄道(五戸鉄道)を考える(2013年3月8日) 三農高前(2012年9月3日) 悲運の南部縦貫鉄道(2011年12月5日) 鉄道めぐりツアーと七戸のレールバス(10年3月29日) 南部縦貫鉄道(09年3月21日)(岩手県) 軌道の栄えた花巻(2016年2月8日) 岩泉線を考える(10年8月1日)(秋田県) 横荘線(2015年7月8日) 喜久水酒造のトンネル貯蔵(2014年11月27日) 小坂鉄道レールバイク(2013年9月14日) 石川好の秋田鉄道復活私案(2013年4月9日) 横荘鉄道構想(07年11月25日)(山形県) 三山線最後の写真(2023年11月19日) 三山線の名残りを探して(西川町)(2022年10月29日) 尾花沢線の歴史(10年5月9日) 山形交通三山線の電車モハ103(07年11月23日) 三山線とサイクリングロードのこと(07年10月21日)(福島県) BRTの元祖 白棚線(2024年01月09日) 水郡線に敗れた白棚線(2016年2月6日) バス専用道路の白棚線(07年9月16日)(宮城県) 長町に操車場があったころ(2023年05月03日) 石巻線と金華山軌道(石巻-女川)の歴史(2016年2月6日) 東北須磨駅(2016年1月29日) 定義森林鉄道(2011年9月11日) 塩竈市内の仙石線と塩釜線の歴史(10年5月11日) くりはら田園鉄道のレール(07年10月27日) くりでんメモリアル乗車(07年2月15日)(宮城県 鉄道敷設など) 旧山線の根廻トンネル(松島町)(2025年03月11日) 西古川駅(大崎市)(2024年06月22日)=仙台鉄道中新田駅の跡 東北本線旧線(山線)の跡を訪ねて(その12)愛宕駅、高城川架橋(2024年06月03日) 東北本線旧線(山線)の跡を訪ねて(その11)松島町初原、旧松島駅(2024年06月02日) 東北本線旧線(山線)の跡を訪ねて(その10)松島町桜渡戸、初原(2024年06月01日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その9)用地界標(2024年05月26日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その8)旧赤沼信号場(2024年05月18日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その7)(2024年05月17日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その6)(2024年05月15日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その5)(2024年05月12日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その4)(2024年05月11日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その3)(2024年05月10日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その2)(2024年05月10日) 利府線(山線)の跡を訪ねて(その1)(2024年05月08日) 蔵王町を知る(その1 永野と宮の謎)(2024年01月18日)(仙南温泉軌道、永野駅) 長町に操車場があったころ(2023年05月03日) 角田と鉄道の歴史(2022年5月1日) 新生富谷市はなぜ「駅なし鉄道なし」なのか(2016年10月10日) 仙台以北の東北本線・仙石線ルートと「松島電車」(2016年2月11日) 石巻線と金華山軌道(石巻-女川)の歴史(2016年2月6日) 仙山鉄道 3つのルート(2015年2月13日) 小原新道と白石人車軌道(2014年8月8日) 松山人車と白石人車軌道(2014年8月7日) 野田の玉川 歴史散歩(その4)天神橋上流の鉄道廃線跡(10年5月4日) ガソリンカーと仙台(2012年11月5日)(行人塚に駅があった) 茂庭のトンネル(2010年11月25日) 山田自由ヶ丘のバス専用道(2010年11月24日) 太白トンネル(シリーズ仙台百景 32)(2010年11月23日) 鉄道廃線跡を歩く楽しみ(06年11月22日)

2025.08.19

コメント(0)

-

奥州再仕置と葛西氏のゆくえ

葛西氏はどこに行ったのか。下記の文献から。■江田郁夫編『秀吉の天下統一 奥州再仕置』勉誠社(アジア遊学294)、2024年 より、泉田邦彦「葛西・大崎一揆と葛西晴信」による1 奥州仕置と再仕置天正18年、小田原北条氏を滅ぼした秀吉は、翌8月には会津黒川に下向し、破城、刀狩、検地を強行するいわゆる奥州仕置を行う。奥羽ではこれに反発する一揆が各地で起きた。しかし、豊臣政権やその意を受けた伊達政宗により、鎮圧され、天正19年秋までに奥州再仕置がなされて、豊臣政権の全国支配が実現された。2 一揆と葛西氏の動向小田原攻めには、政宗が天正18年6月に参陣したのに対して、葛西晴信は不参だった。7月上旬に米沢城に戻った政宗は、7月23日に秀吉を出迎えに宇都宮に出発する。その前日の7月22日付で、葛西晴信、一族で桃生郡山崎館主(石巻市相野谷)の葛西流斎(重俊)、栗原郡三迫の富沢日向守(葛西一門)に宛てた3通の政宗書状があり、晴信は使者を遣わしていた。政宗は、晴信には、奥州の仕置は政宗に仰せつけられたことをよく考慮すべきと、また、流斎には、晴信が伊達氏へ一統に属するよう働きかけを求めた。奥州仕置以前の段階で、流斎、冨沢日向守ら葛西氏の一族・重臣は伊達氏とも気脈を通じていた。天正18年7月下旬の宇都宮仕置で、葛西、大崎、和賀、稗貫各氏の知行召上げは決定した(小林清治はこれを奥州仕置の第一段階と位置付け)、同年8月から10月にかけて、北上川中下流域の葛西領(牡鹿、桃生、本吉、登米、磐井、江刺、胆沢、気仙郡)では、豊臣政権による破城、刀狩、検地が進められた。浅野長吉、石田三成が主体となった検地、刀狩を経て、葛西・大崎旧領は、木村伊勢守吉清、弥市右衛門吉久の父子の手にわたり、吉清は登米城、吉久は古川城に入城した。旧臣たちは従来の居城と武士身分を剥奪され、農村に年貢のほか伝馬役や人足が課せられた。加美郡米泉(加美町)では、伝馬の負担を不満として大崎旧臣や百姓が隠し持っていた刀を取り出して、30人余りが中新田で磔にされたという。各地の城主は上方から召し連れられた者に置き換わり、年貢や妻子等を奪い取るなど無道の仕形であった(貞山公治家記録)。旧臣等の一揆は、胆沢郡柏山(金ケ崎町)、気仙郡、磐井郡東山、玉造郡岩手沢(岩出山)で立て続けに起き、各地へ波及した。一揆勢は10月16日には、佐沼城に吉清、吉久父子を包囲することに成功する。注目すべきは、一揆蜂起直後に出された(10月23日付)宛て所を欠く(晴信家臣宛てと推定)政宗の書状で、政宗が木村吉清を助けるべく一揆鎮圧の助力を晴信に依頼したこと。他方、蒲生氏郷が政宗に宛てた書状では、一揆鎮圧に励むなら晴信の所領安堵を秀吉に取り次ぐ意を示したとみられ、また政宗も晴信の処遇に関与していたと指摘される。晴信の発給した文書をみると、一揆発生後の天正19年2月以降、家臣の奉公に対する恩賞として宛行っており、実際に一揆鎮圧に動いていたこと、政宗の下での所領回復を目指していたことが推測される。政宗が申し開きのために上京した天正19年2月から奥州再仕置が始まった6月までのものであることから、晴信の牡鹿郡支配は政宗の庇護の下でなされたとする見解がある。確かにそうだが、晴信の宛行行為は、奥州仕置の以前から牡鹿郡及び遠島に限られている。また、仕置以後も晴信が牡鹿郡にいたものと推定されている。3 政宗と氏郷11月10日、江戸では徳川家康と浅野長吉が対応を協議し、20日までに名生城に入った蒲生氏郷は、須田伯耆の密告を受け、一揆と政宗の関係を疑う。政宗は、宮沢城、中目城、師山城(いずれも大崎市古川)、高清水城を攻撃、11月24日には佐沼城へ軍勢を進め木村父子を救出する。この後、木村から政宗へ登米、佐沼両城を渡すことと「葛西大崎之儀」を政宗へ預けるよう秀吉に取り成すこと等が、氏郷から浅野六右衛門と政宗に伝えられ、政宗も氏郷に起請文を提出した。しかし、氏郷から浅野長吉に政宗心替の報が入り、京都にもたらされる。これを受け、二本松にいた長吉と政宗の会談が行われた。翌天正19年正月9日付で、政宗に長吉の書状が出され、政宗が富沢日向守以下の葛西大崎旧臣を抱えていながら未だその妻子を人質として豊臣政権側に差し出していなかったことが窺えるが、こうした状況も政宗と一揆の密な関係が疑われた要因だろう。その後、長吉の勧めもあり、政宗は天正19年1月30日米沢を立ち、(閏1月をはさみ)2月4日京に上洛する。晴信は政宗に書状を送り、その返書が閏1月朔日付で政宗から出された。その書状には、1月19日に秀吉からもたらされた朱印状により、一揆の鎮圧を中止し上洛を命じられたこと、朱印状の内容は安心してよいこと、(晴信の問いに対する)残りのことは京都から申し述べることが伝えられている。依然として、政宗と晴信の密接な関係が窺える。政宗は上洛後、2月6日秀吉に参礼し、12日には侍従に補任、羽柴姓の名乗りを許されたほか、屋敷を与えられ公家衆とも交際した。2月9日付浅野長吉宛政宗書状は、国元から一揆大将(佐沼城主)を岩沼に捕縛したことを報告したものだが、この時点で葛西大崎旧領を政宗に与え、会津周辺5郡(田村、塩松、信夫、小野、小手)を秀吉へ進上することが命じられている。4 葛西大崎合戦一揆の鎮圧を命じられた政宗は5月20日ころに米沢に帰国し、6月14日葛西大崎旧領への出馬を家臣に報じた。直後の6月19日付で政宗が流斎に宛てた書状では、流斎から何度か書状が送られていたこと、大崎衆は過半が政宗に出仕してきたこと等が判明する。葛西大崎一揆と伊達方の、宮崎、佐沼両城における合戦は、政宗が秀吉家臣たちに宛てた書状に詳しく、それらによれば、6月24日一揆が籠る宮崎城(加美町)を取り囲み、翌日に攻め落とし、数百人に及ぶ撫切りを行い、佐沼城は、2月に討ち取った一揆大将(城主の子の彦九郎)を残党が支援して抵抗したが、7月2日に伊達方が城を取り囲み、翌3日には落城。城主の兄弟をはじめ旧臣ら5百人が討ち取られ、2千余人の首が刎ねられて、女童にいたるまで撫切りにして葛西の残党は退散される。一揆勢のうち宮崎城を拠点としたのは大崎旧臣ら、佐沼城を拠点としたのは葛西旧臣らが主で、後者がより強硬に抵抗を続けたと窺える。この後、政宗は登米城に入城し、対一揆勢の合戦は葛西残党を中心としたものになる。5 深谷の役7月14日頃には磐井郡東山も伊達方が押さえたようで、一揆の鎮圧は進む。この頃、秀吉は、葛西大崎一揆及び九戸一揆を討滅すべく、秀次と徳川家康を中心とする大軍を奥州へ指し向け、宮崎佐沼両城を落とされた一揆勢は政宗に降参を申し入れた(貞山公治家記録)。政宗は、秀次に助命を取り次ぐことを約束し、桃生郡深谷に彼らを移した。しかし、秀次からは一揆勢の首を刎ねる指示が出され、政宗は、一揆の武頭20余人を討ち、その首を京都に送ったという。石巻市須江糠塚「殿入沢」に伝承される「深谷の役」である。この事件は史実で、家臣宛て政宗書状でも弁明している。宮崎、佐沼の撫切りもそうだが、奥州仕置を強行する豊臣政権の命に従って政宗が実行したものだった。6 一揆の背景と影響8月下旬から9月下旬にかけて、葛西大崎旧領の城館破却と普請が豊臣政権の手でなされた。葛西旧領では、胆沢郡柏山城を上杉景勝が、江刺郡江刺城、胆沢郡水沢城を大谷吉継が、磐井郡大原城、気仙郡気仙城を石田三成が普請し、大崎旧領は玉造郡岩手沢城、栗原郡佐沼城を徳川家康が普請した後、政宗に渡されたという。その上で天正19年秋から冬にかけて、伊達氏は重臣を本領から切り離す大胆な知行替えを実行。江刺郡岩谷堂城に桑折政長、胆沢郡水沢城に白石宗実、磐井郡大原城に粟野国顕、同郡黄海城に留守政景、栗原郡真坂城に富塚近江、同郡築館城に遠藤宗信、同郡佐沼城に湯目景康、遠田郡涌谷城に亘理重宗、志田郡松山城に石田宗朝が移された。7月7日付政宗書状では、深谷保小野城主の長江月鑑斎(勝景または晴清)と黒川郡黒川城の黒川月舟斎(晴氏)に対し、横目を付けるよう指示している。彼らは必ず居残ろうとするから、引越しを交渉し、拒否するなら切腹の外なしと述べているように、知行替えは容易でなかった。亘理重宗の場合も、涌谷城への移転は応じ難かったようで、亘理郡の知行高の差出はなかなか実現されなかった。秋保定重の下に預け置かれていた長江月鑑斎は、12月7日付で政宗から定重に命がだされ、13日に「生害」が定重から政宗に報告された。翌14日、政宗は、湯村右近衛に対し「深谷一宇惣成敗」を認めており、深谷保も政宗の支配下に組み込まれた。月鑑斎の「生害」では、政宗は定重に、月鑑斎の妻子を弟の晴信のもとに返すことを指示している。天正19年12月時点で、晴信はなお牡鹿郡周辺で存命した可能性がある。ただし、この段階で晴信の立場は厳しいものだった。12月9日政宗が家臣に与えた知行配分日記では、登米郡米谷、西郡、本吉郡鱒渕等が石母田頼景へ、志田郡坂本、蟻ヶ袋、磐井郡東山、桃生郡寺崎、牡鹿郡真野、鹿妻等が大条宗直に与えられた。これまで葛西晴信のみが牡鹿郡に対する宛行行為を行えたことを踏まえれば、天正19年冬までには政宗は葛西大崎旧領を完全に手中に収め晴信は領土権を失ったとみられる。7 その後の葛西氏葛西晴信の行く末は、前田利家に預けられて慶長2年加賀で死去(葛西真記録)、大崎義隆とともに上京して上杉景勝に属した(貞山公治家記録)などの説があるが、後者が有力視されている(大石直正、竹井英文)。晴信の子葛西長三郎清高に比定される人物が慶長5年7月の白石城における上杉氏と伊達氏の合戦(いわゆる北の関ヶ原)の際に、(家中の富沢吉内、黒沢豊前、高野佐渡守らとともに)伊達氏に降っていること、上杉氏から伊達氏に渡された刈田郡内の知行目録に、かさい、とみさわ、が確認されるからである。なお、大崎義隆は、蒲生氏郷の客分を経て会津上杉氏に仕え、その後山形最上氏を頼って慶長19年までに没したという(遠藤ゆり子)。一方、いち早く伊達氏に仕官した者たちもいた。天正19年冬には、葛西流斎が宮城郡幡谷村、竹谷村に100貫文の所領を得て幡谷村に居住。晴信の重臣だった赤井景綱も幡谷村を与えられ、近世には仙台藩士として存続。流斎の系統は、二男の葛西俊信が文禄6年(1597)桃生郡飯野川に113貫文も所領を得た後、寛永4年(1627)政宗に「先祖旧領之地」を望んで桃生郡相野谷村、成田村を拝領したといい、近世には準一家飯野川葛西氏として在郷支配をしていく。流斎の長男葛西重信は、宇和島藩士になっている。ほかにも、晴信の子葛西勝兵衛延景は、慶長3年盛岡藩南部氏の客分となり、慶長6年南部利直より和賀郡毒沢村、浮田村700石を与えられる。盛岡藩には、江刺柏山氏ら江刺郡胆沢郡を治めた葛西一族らが出仕している。8 一揆と葛西氏江刺郡の曹洞宗正法寺に伝わる「正法年譜住山記」には、天正18年条に、江刺城の場合、九左衛門という上方勢が新たな城主に置き換わり、9月17日に蜂起した一揆が落城させて元の侍が城に復したと記される。一揆の主たる構成員は、大崎、葛西の残党などと確認できるほか、一揆とは距離を置いて政宗に扶持されていた氏家典膳や、富沢日向守らの「葛西大崎牢人衆」も確認できる。つまり、一揆の主たる構成員は、葛西晴信、大崎義隆の所領が没収され自身も居館を追われた葛西、大崎の旧臣らが中心であったが、凡下や百姓ら地域住民を巻き込むものであった。一方で、葛西晴信や流斎は、奥州仕置前後から政宗と連絡を取り合い、一揆蜂起直後には鎮圧への協力を依頼されたことからすれば、一揆の結成は必ずしも葛西大崎両氏を盟主と推戴するものではないと思われる。「京儀を嫌う」心理と、仕置後の上方勢による年貢、伝馬役の賦課、妻子、下女、下人の略奪等の横暴が耐え難いものであったと推察される。9 葛西氏と牡鹿郡葛西七郡、葛西八郡と呼ばれる広大な支配領域をもちながら、なぜ奥州仕置後の葛西晴信は牡鹿郡に身を寄せたのか。そもそも葛西氏と牡鹿郡のつながりは、文治5年(1189)奥州合戦の後、葛西清重が源頼朝から恩賞として陸奥国5郡2保を賜ったことに始まる。平泉周辺に加え、飛び地として北上川河口の牡鹿郡を獲得したのは、牡鹿湊(石巻、湊、伊原津の3地区が複合的に機能)による流通が指摘される。葛西氏惣領は興国3年(1342)前後、牡鹿郡に下向し、天文年間に登米郡寺池城に移転するまで牡鹿湊を拠点としていた。14世紀半ば以降、支配領域の重要な基盤が牡鹿郡であり、16世紀初め以降は山内首藤氏を滅ぼして獲得した桃生郡が加わった。葛西晴信の宛行行為は、対象が牡鹿郡及び遠島に限られている。晴信の父葛西晴胤が宛行を確認した永禄8年の判物には、桃生郡三輪田村に関する可能性がある。天文年間以降、葛西氏の本拠は登米郡寺池城に移転するわけだが、その支配領域では、薄衣氏と浜田安房守の合戦、一族江刺氏の再乱、元吉氏の再乱、遠野孫次郎と鱒沢氏の対立、磐井郡東山での内乱等が相次ぎ、麾下領主たちを統制できていなかった。室町中期以降、江刺郡や胆沢郡は葛西一族の江刺氏、柏山氏が、葛西氏惣領を頂点とする家格秩序に位置づけられながら、それぞれ郡内では頂点に立ちその下に郡内の領主が編成されていたことがわかっている(高橋和孝)。すなわち、戦国期葛西氏の支配領域は、葛西氏惣領を頂点としながらも、江刺郡は江刺氏、胆沢郡は柏山氏、本吉郡は元吉氏、気仙郡は北の浜田氏、南の熊谷氏といった「郡主」とも呼びうる一族、重臣が支配を展開したと推察される。(磐井郡は、東部に薄衣氏、東山の大原氏、黄海の藤沢氏、西部に小野寺氏がおり、南部の流は三迫の富沢氏の勢力が及んでいたと考えられる。)葛西氏惣領が自ら家臣に宛行行為をおこなった牡鹿桃生両郡と遠島、天文年間以降の本拠であった登米郡は、さしあたり惣領家の直轄領と位置付けられよう。とりわけ、流斎が拠点とした山崎館があった桃生郡に対して、牡鹿郡には有力領主が存在しなかった。奥州仕置後、登米郡は木村吉清の手にわたり、晴信は直轄領たる牡鹿郡に身を寄せることとなった。当該地域では大規模な一揆がなかったと指摘されるが、それは晴信が一揆に与しない選択をしたため牡鹿郡の旧臣らは合流しなかったものと捉えたい。■関連する過去の記事 葛西氏と大崎氏(10年9月22日)そのほか、フリーページの記事リスト (10)戦国・藩政期の仙台・宮城 をご覧ください。

2025.08.18

コメント(0)

-

仙台藩の罪と罰を考える(その10 拘禁刑、さらし刑、肉体刑)

■吉田正志『仙台藩の罪と罰』慈学社出版、2013年 をもとにしています。1 仙台藩の拘禁刑(牢以外)武士身分では、牢に拘禁することが中心だが、ほかに、・他人預け・親類預け・逼塞・閉門・蟄居・慎み(つつしみ)があった。ただし、それぞれが具体的にどのようはものかは明瞭でない。なお、江戸幕府では重い順に・閉門 =昼夜とも出入りを禁止・逼塞 =夜間くぐり門から出入りは可能・遠慮(えんりょ) =くぐり門は引き寄せるだけで良く、夜中出入りは可能があり、仙台藩の逼塞、閉門、蟄居が、それぞれ対応するのではないか。一方で凡下身分では、やはり牢に拘禁が主であるが、そのほかに、・戸結・押し込め・親類預けがあり、さらに百姓は、戸結と押し込めの間に「縄懸け」があった。戸結(おそらく「とゆい」と読むと思われれる)は、幕府の「戸〆(とじめ)」(貫をおろして門戸を釘締め)にあたり、押し込めは、幕府の「押し込め」(戸を建て寄せておき他出させない刑)と同様であろう。縄懸けに対応する幕府の刑は「手鎖(てじょう)」だが、仙台藩では、手錠を施すのは武士身分で、凡下身分の拘束具は縄だった関係で、百姓は縄で縛って自宅に拘禁する刑が設けられたのであろう。町人の拘束具も縄だが、ただ刑罰として設けられなかったと理解されよう。2 牢への拘禁牢への拘禁について。まず、幕府の場合についてみると、未決囚の収容が中心で、既決囚を拘禁する場ではなかった。小伝馬町に町奉行管轄の牢があったが、収容されるのは裁判を受ける者であり、いわば拘置所。もっとも例外的に既決囚が収容された場合があり、「永牢(ながろう)」と「過怠牢(かたいろう)」である。永牢は、牢内で同牢者の世話をよくした者、牢屋が類焼しそうになり「切りはなし」(いったん解放する)したが鎮火後正直に戻ってきた者、死刑や遠島にあたるが自訴(現在の自首)してきた者(高野長英が有名、蛮社の獄)、情状が憐れむべき者などに対し、永く牢に収容する刑である。過怠牢は、敲き(たたき)刑に換えて用いられた拘禁刑で、子供が敲き刑に該当する罪を犯したときと(病人や子供を収容するため浅草と品川に溜(ため)が設けられ被差別民が管理した)、女性が敲き刑にあたる罪を犯した場合(小伝馬町牢屋敷の女牢に収容)。仙台藩の場合は、やはり基本的には未決拘禁施設であり、米ヶ袋の牢から花壇の評定所に連行され裁判を受けたものである。しかし、既決囚を収容することもあり、第一に、近世前期に「牢朽し(ろうくだし)」「永牢(ながろう)」があり(武士、凡下とも)、第二に凡下身分に「日数牢舎」があった。牢朽しと永牢は、どちらかというと牢朽しの語が古く、永牢が新しい時期に使われるが、同時期にも使われていて、いずれも長期拘禁刑で違いははっきりしない。牢朽しは赦(しゃ)の適用がない終身禁錮という説もあるが、赦に浴した事例もある。ここでは時期により呼び方が違うだけとしておく。永牢は、死刑に次ぐ重罪と位置付けられいろいろな犯罪に適用されてきたが、延享2年(1745)に、乱心者だけに適用し、それ以外はすべて流刑に処すことに変更された。その理由は、当時幕府に永牢はないことに倣ったというが、上記の通り幕府にも存在したので誤解ではないか。(近世中期の幕府には実際に永牢がなかった可能性もある。)日数牢舎は、日数を限って収容するもので、一村追放や城下追放の次で「戸結」の前に位置づけられている刑罰。日数は、幕末維新期の資料では、30日から10日が目に付く。実は仙台藩は牢内での有宿者(無宿でない)の食費は自弁させたのであり、「牢米」として、一日玄米1升と薪代4文の基準で徴収された。百姓には大変重い負担で、本人が出せないと親類や五人組が負担したと思われる。3 さらし刑仙台藩では、さらし刑がよく利用されたが、幕府と比較してみる。幕府では、死刑や遠島の本刑に付け加える付加刑として科せられたが、『公事方御定書』下巻第51条「女犯(にょぼん)の僧お仕置きの事」に、一つだけ本刑としてのさらし刑がみられる。女性と性交渉した僧侶が修行中(所化僧、しょけそう)なら日本橋で3日間さらして、上級寺院である本寺・触頭(ほんじ・ふれがしら)に渡してその宗派の法の処分に委ね、寺持ちの住職の場合は、さらし刑でなく遠島になり、さらに相手女性に夫がある場合(密通)は、所化、寺持ちの別なく獄門に処された。付加刑としてのさらし刑は、主人やその妻子に傷を負わせた奉公人が、さらしのうえ磔にされたほか、よく知られるのが、相対死(あいたいじに、心中)の未遂の男女が日本橋に3日間さらされた上、本刑である非人手下(ひにんてか)となるケース。仙台藩は、幕府に比べると、さらし刑はすべて付加刑で、本刑はなかった。幕府が本刑として適用した女犯の所化僧を仙台藩がどう扱ったかは、関係する規定がみられない。なお、『公事方御定書』下巻をモデルとした盛岡藩の文化6年(1809)『文化律』の規定では、さらし刑は付加せずにただ宗派の法の処分だけとある。一方で、付加刑としてのさらし刑は幕府よりも多様な犯罪に科せられたようだ。・元禄16年(1703)偽札作りの犯人が前沢町で磔に処される前に仙台で3日間さらされた。・正徳3年(1713)高給金の要求がかなえられず強いて暇をとった奉公人7人が、7日間城下にさらされたうえ流刑に処された。中でも、博奕犯へのさらし刑が注目される。元禄3年(1690)の法令で、在方(ざいかた)での博奕犯は、(罪の軽重に応じ3日間、5日間、7日間)その所にさらして、五人組が番をして、過料として一人3切(1切=4分の1両)づつ召し上げるとする。城下でも行われたようで、元禄6年(1693)に、市中引きさらしのうえ長町で磔にされ、関連して凡下2人が芭蕉の辻で3日間さらされて他国追放を申し渡されている。ただ、その後『評定所格式帳』の規定にはさらし刑の付加はみられないが、近世中期になると、ふたたび博奕犯がさらし刑に処される事例が出てくる。・享保19年(1734)博奕宿をして自らも加わった罪で城下芭蕉の辻で7日間さらされた上、遠き川切り追放(加わっただけの凡下13人はただの遠き川切り追放なので、さらし刑は博奕宿への刑)・寛保2年(1742)二日町の借屋人が博奕宿の罪で城下7日間さらされたうえ過料を科された推定寛延1年(1748)の博奕規制令には、加わった凡下は1ヶ年奴、博奕宿については城下は札の辻、在郷の者はその所で7日間さらしたうえ大肝入に奴として与えると明記されている。4 入れ墨刑戦国の余韻がさめていない17世紀初めには、肉体を傷つける肉体刑がよく行われた。有名な例は、秋田藩の院内銀山で行われたもので、耳、鼻、指を切る事例が多くみられる。幕府や多くの藩にもあり、仙台藩では『評定所格式帳』第51条「耳鼻を切り候お仕置きの格」によると、元禄11年(1698)それを廃止した。これは、幕府の廃止に合わせて、金沢、会津、仙台など横並びで廃止したようだ。ところが、幕府は8代吉宗の享保5年(1720)に、中国法を参考に主に盗犯への刑罰として、入れ墨刑と敲き刑を採用。これを受けて諸藩でも入れ墨刑を利用するようになる。幕府は、左腕の肘の少し下に、入れ墨2筋をぐるっと回し、再犯の際には筋を増やす。広島藩では、初犯は額に「一」の筋を、再犯で「ノ」を入れ、三犯になると右下に筋と右上に点を加えて「犬」の字にしたという。しかし入れ墨刑を採用しない藩もあった。弘前、盛岡、そして仙台藩も採用しなかった。その理由を教える史料がないが、幕末に近習目付に就いていた丹野茂永が藩に提出した意見書に、心根が改まっても入れ墨の体が戻らないのは憐れむべきことだと述べて、不採用は更生の機会を与えるためという。しかし、これは後から付けた理由で昔からそう考えられていたわけではなかろう。近世後期の学者の浅川善庵が幕府に提出した意見書『済時七策』の中で既に同様の主張があり、丹野が浅川の意見を知っていたかどうかは分からないが、いずれにしても犯罪者の更生の視点があることは、仙台藩の刑罰を考える際に注意すべきであろう。また、幕府が導入した敲き刑についても仙台藩は採用していない。幕府の場合、牢屋敷の門前で公開により行うもので、受刑者の親類、町村役人、通行人にも見せて、恥辱を与えるものであった。幕府に倣って、庄内藩(寛政3年)、秋本家時代の山形藩(寛政4年)でも採用したようだが、仙台藩は幕末まで採用していない。史料がないが、犯罪者の更生を考えて終生消えない入れ墨の刑を用いなかったのと同様に、公開の敲き刑を執行することで、先非を悔いて更正しようとする心根をくじくことを恐れたのではないだろうか。いささか仙台藩の刑事政策を買いかぶり過ぎかもしれないが。5 〔おだずま編集長から〕連載終わりにこの記事シリーズを、今回の10回目で一区切りとします。現行の刑法や刑事政策との比較という観点から入ったのですが、当時の世の様子や統治の工夫なども垣間見えて、また今に通じる日本社会の制度的意識的側面も感じられたりして、何度となく読み返しました。記事にした他にも興味深い内容が多数含まれているのですが、仙台藩を含む我が国の近世社会の勉強を深めつつ、後日改めて、といたします。勉強した本の「あとがき」によると、著者の吉田先生が大学の同窓会会報に寄稿を依頼されたのが契機とのことですが、わかりやすい内容の本を書かれた吉田先生のおかげで、学生時代もそうですが未だに不勉強な私なりに、自ら考えを深める機会をいただけたことに、感謝を申し上げます。■関連する過去の記事 フリーページ「戦国・藩政期の仙台・宮城」から「仙台藩の藩政」をご覧ください。(主なものは下記) 仙台藩の罪と罰を考える(その10 拘禁刑、さらし刑、肉体刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その9 奴刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その8 追放刑)(2025年08月10日) 仙台藩の罪と罰を考える(その7 流刑)(2025年08月08日) 仙台藩の罪と罰を考える(その6 江戸屋敷と刑罰)(2025年08月05日) 仙台藩の罪と罰を考える(その5 刑場と死刑)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日) 仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日) 仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日) 芦東山記念館を訪れる(2013年5月7日) 仙台藩の刑制と流刑地(10年2月10日) 芦東山と江戸期の司法制度(08年10月2日) 仙台藩の刑場(07年9月3日) 仙台藩の牢屋(07年8月19日) 仙台藩の法治体制(06年11月20日) 岩手の生んだ大学者の芦東山(06年3月29日)

2025.08.11

コメント(0)

-

仙台藩の罪と罰を考える(その9 奴刑)

■吉田正志『仙台藩の罪と罰』慈学社出版、2013年 をもとにしています。1 縁坐奴について江戸時代には犯罪者の妻子なども罰する縁坐(えんざ)が行われた。重大犯罪では、妻子も死刑や追放にしたが、そこまでしなくても、妻子を没収し奴隷として使役することがよくあり、仙台藩でも、それを奴(やっこ)と称して行っていた。江戸時代の奴刑全体に触れると、対馬藩の事例が知られる。九州の諸藩ではだいたい縁坐奴があったようだが、東北でも、例えば秋田藩では犯罪所の妻子を欠所(けっしょ)として没収し、盛岡藩では妻子を「御台所(おだいどころ)」に収容した。これらは藩自体が労働力として利用したのだろう。幕府でも縁坐奴の制度を持っていて、頻繁に妻子を没収して、書記役人である右筆に与えて使役させている。ところが、5代将軍綱吉の頃から次第に縁坐を少なくして、新井白石(正徳の治)、8代吉宗と制限が進んだ。これらの改革によって、百姓・町人の縁坐としては、主殺し親殺しに限って子も軽く罰せられる程度になり、獄門以下の刑では縁坐がなくなった。武士では、父が死罪なら子は遠島、父が遠島なら子は中追放、などと縁坐が残ったが、以前よりは軽くなった。こうした縁坐の緩和は、父兄の罪を子弟に及ぼすのは仁政にもとるとする学者の意見も出てきていたし、幕府としても太平の世で縁坐は不条理と考えたのではないか。こうした一環として、縁坐奴は姿を消していったが、まったくなくなったわけではない。『公事方御定書』下巻第20条「関所をよけ山越えいたし候もの、ならびに関所を忍び通り候お仕置きの事」には、男に誘われ関所を通らず山越えした女、及び関所を忍び通った女、の2例を奴にするとし、希望する幕臣や町人に奴を渡した。希望する者が出るまでは、その奴を牢屋敷の洗濯などに使用した。幕府がなぜ奴刑を関所破り関係に限定したか理由はわからないが、奴とされた人数はかなり減っただろう。なお、『公事方御定書』下巻第47条「隠し売女お仕置きの事」で、隠し売女は3年間吉原町に与えて遊女として働かせる刑を科した。隠し売女は、公認遊郭の吉原や黙認された品川などの宿場(旅籠屋が飯盛り女の名で雇う)の営業妨害となるので、町奉行所がときどき取り締まりして刑を科したもの。奴刑の一種とも考えられるが、一般の労働とは異なるので、奴刑とは区別しておく。2 仙台藩前期の奴刑妻子を没収して奴隷とする奴刑は、仙台藩でも大変よく利用されたが、犯罪者が凡下の場合だけで武士の妻子が奴になることはなかった。早くから奴と呼ばれたのではなく、17世紀前半は「妻子・家財闕所(けっしょ)」などと判決文に記載される場合が多い。妻子は家財と同列に物として扱われたようだが、17世紀終わりころには「妻子奴、家財闕所」と変化する。妻子と家財が分離され、妻子は奴刑となったわけだ。また、17世紀中は本人の刑との関係が明瞭でなかったが、元禄16年(1703)『評定所格式帳』第43条「罪の者妻子お仕置きの格」で明確になる。すなわち、死罪(あらゆる形式の死刑)、牢朽し(ろうくだし、生涯拘禁する刑。江戸町奉行所の牢は原則未決囚だったが、仙台藩は既決囚も収容された)、流罪(流刑)、他国追放の4種の刑で妻子を奴とした。そして、そもそも家財同様にみられて没収されるのだから、期限のない永代奴だったと判断される。奴とされた妻子は、町奉行、郡奉行、目付、用番の武頭、評定所役人、評定所勤務役人、歩目付、奉行の物書、出入司の物書、に与えられることになっていた。これらは裁判機関である評定所に関係する役人であると『評定所格式帳』には説明がある。これは、仙台藩が幕府に倣ったという見解があるが明らかに誤解で、近世前期の幕府の奴の付与先は書記役人である右筆であった。なお、藩が奴を直接使役する事例はまったくなく、すべて家臣に与えられたと思われる。その後、幕府が縁坐を緩和するにつれて、おそらくそれに倣って仙台藩も縁坐を少なくしていく。正徳1年(1711)父が家禄没収された際に、子には出仕を許した事例がある。近世中期には縁坐奴は姿を消す。しかし、仙台藩は別な形の奴刑を創出する。3 仙台藩中期以降の奴刑それまで縁坐奴を与えられた家臣にとっては、奉公人を雇うことが次第に困難になって、また奉公人の給金も上昇していた事情があるため、奴の消滅はいささか困ることだった。この対策として、仙台藩は、享保9年(1724)に、それまで江戸詰め家臣は奉公人を(国許から連れて行くのでなく)江戸で他所者を雇い入れることを許可し、享保19年には国許でも他領者の召し抱えを許し、さらに、延享3年(1746)には他領者を斡旋して保証人となる人本屋(ひともとや)を設置するなどの奉公人確保を図る。このような事情のもと、藩は、縁坐奴に代わるものとして、追放刑に処された犯罪者本人を奴にすることを考える。8代将軍吉宗が享保7年(1722)に諸大名がみだりに追放刑を利用することを戒める命令を出したが、この方針に従うのなら本来拘禁施設を作るのが望ましいが、仙台藩では、とうていその財政負担に耐えられないと考えたのであろうが、幕府の手前もあり、本来ならば追放刑に処すべき者のうち奉公人として使用可能なものを奴とする方策をとった。延享1年(1744)藩の通達では、まず、遠き川切り追放の男女のうち奉公人として使えそうな者は、5,6年の間、遠い郡の大肝入、肝入、検断(これらは凡下身分の村役人)に与えられた。翌年には、遠き川切り追放相当の女はすべて奴として、遠方の大肝入のほか、城下の検断にも与えられることになった。他方、男は、奉公人として使えるか考慮して、遠郡の大肝入の奴とするか、そのまま遠き川切り追放にするかを決めることとなった。また、この延享1年通達では、三郡追放、二郡追放、一郡追放相当の男女は、それぞれ3年、2年、1年の年季で藩の諸役人に付与するとした。このように、縁坐奴が永代奴だったのに対して、(本人の)奴は年季奴となった。4 奴身代金・代人制の登場このような追放刑と結合した年季奴は、奉公人確保の利点があった一方で、付与された奴(犯罪者本人)が必ずしも従順とは限らなかっただろう。こうした負の側面を改善するため、藩は、宝暦5年(1755)、主人(家臣)と奴が交渉して相応の身代金をとって奴を解放する、あるいは代人(だいにん)としても良いとの通達を出す(奴身代金・代人制)。注目されるのは、奴から支払われた身代金は藩庫ではなく主人に入ることで、罰金や過料と根本的に異なる。奴刑も藩による科刑だから、身代金も藩の会計に入るべきとも思えるのだが、これは、幕府や他藩にない仙台藩独特の制度であろう。しかも、主人と奴の交渉次第だから、強欲な主人は多額の身代金をとろうと頑張ったようだ。一例として、文久2-3年(1862-63)の仙台藩医学所に出入りした城下薬問屋8人が収賄事件で奴刑に処された件では、二ヶ年奴1人が身代金45両、他の奴7人(一ヶ年)は、65両、30両、25両(2人)、20両、10両、7両とバラバラ。5 他藩の密使報告幕末期史料に『仙台風談』がある。いずこかの藩の密使が仙台藩の形勢を探索して提出した報告書とされる。密使にとって仙台藩の奴刑や興味深いものだったようで、2ヶ所の記述がある。一つは、博奕との関係で触れられているが、身代金を出せば心がけが直ったと主人が藩に報告するが、金持ちの奴をもらえば大金をとる者がいる、など。もう一つは、米や塩の藩専売品を密輸出した商人が奴になると、主人によっては大金を出さないと非道の扱いを受けるが、藩は一向に構わないようだと。賭博犯や密輸商人が奴刑にされた事例が掲げられているのが注目される。いかにも奴刑から解放させるために大金を出すことができそうな犯罪者である。6 奴刑の対象となる犯罪では、奴刑が科される犯罪はどういうものがあったか。幕末期の仙台藩刑事法の状況を示す『刑法局格例調』では、多彩な犯罪に適用されたことがわかる。木に登った子をゆすり落して死亡させた者、盗み、酒密造、芝居興行主、法外の高値で売った商人、など。明確な規定があったわけでなく、町奉行と評定所役人がどんどん対象を広げた。奴を与えられるのは評定所役人だから、自分たちの利益に直結した。しかも、いかにも金を持っている商人などが狙い撃ちにされている感じがする。元治1年(1864)に、長町、原町、堤町、八幡町の4か所に、領民の些細な間違いを裁判沙汰にし、奴にして大金を取り上げる家臣を非難する張り紙がされた。裕福な町人はみな災難を被っているとまでいわれた。天保4年には、村役人の不正を追及した村人4人が一ヶ年奴の刑に処され、30切から8切(1切=4分の1両)身代金で解放された例がある。幕末から村方騒動の指導者が奴刑に処される事例が目立つ。7 奴の管理奴に処された者の多くは身代金で解放されたと思われるが、身代金も払えず使役された者もいただろう。労働条件などはどうだったか。まず、奴の管理は、人足方(にんそくがた)という、土木工事や雑用に使役するために村々から徴発した人足を管理す役所が行った。他藩でも同様だが、各村は一定の基準で年間何人と人足を提供する義務を負っている。しかし、これら普通の農民と異なり奴は犯罪者である。評定所、町奉行所、郡奉行所などの裁判機関でなく、人足方が扱った点をとっても、奴はどうも犯罪者というより一般の人足と同様に扱われたと想像される。実際に、労働のあり方を見ても、奴が病気になると療養のため村に返し、奴の父母が病気になったときは看護のために暇が許され、それらの日数分年季を延長する措置がとられた。また、付与された役人は親類縁者に奴を貸すことができたようで、その家臣が江戸詰めの際に奴を召し連れることもできた。おそらく江戸では監視もほとんどなく、江戸見物などの行動の自由もあったのでないか。このように、奴は犯罪者というより奉公人として取り扱われたといえる。もちろん、給金はないが、食事や衣類などはそれなりに主人から保証されただろう。8 熊本藩の徒刑制度との比較熊本藩は宝暦5年(1755)に中国法に倣って前年制定した藩の法典『御刑法草書』を施行した。その中で、追放刑に代えて「眉なし」と呼ばれる徒刑制度を採用。これは、眉を剃って紺色の目立つ上着を着せ、牢内に拘禁し労働に従事させ、その賃金のいくぶんかを貯えて出所時に生業の元手とさせるもので、現在の懲役制度とほとんど同じといってよく、我が国の近代的自由刑の誕生と高く評価される。刑期は、1年から3年の5等級。比較すると仙台藩の奴刑は、名前からして前近代的な感じがする。熊本藩の徒刑囚が藩の設置した施設に収容されたのに対して、仙台藩の奴は家臣や役人個人に与えられた犯罪奴隷ということになる。しかし、奴の管理は一応役所(人足方)が行って完全に個人任せにしたわけではなく、むしろ奉公人として扱われて、いわば社会内処遇的状態とも言え、熊本藩の徒刑より自由だったとも言えよう。また、熊本藩が眉を剃り紺色の着物を着せたのに対し、仙台藩では通常の奉公人のように扱われ、異形にすることはなかった。仙台藩では熊本藩のように出所(解放)時に資金を与えた形跡はないが、奴には保証人が付けられて逃亡や取り逃げの場合の保証をするとともに、奴の解放の際にはどうも保証人に預けたようである。つまり、どこへでも行けと放っておかれたのではなく、保証人が面倒をみることが期待されたのであり、解放後の生活にもそれなりに手が打たれていたと言えるのでないか。9 おわりにいずこかの藩の密使の関心を引いた仙台藩の奴刑は、確かに、身代金が主人の懐に入るなどユニークではあるが、意外と犯罪奴隷という印象はないことが理解できる。なお、幕末期に東蝦夷地の警備に動員された仙台藩の13代藩主伊達慶邦は、奴受刑者を当地に派遣して使役する重奴(じゅうやっこ)構想を打ち出すが、実現した形跡はない。また、明治3年頃には、新政府の『新律綱領』に採用された徒刑制度と併存して、また重要な変化もしていく。■関連する過去の記事 フリーページ「戦国・藩政期の仙台・宮城」から「仙台藩の藩政」をご覧ください。(主なものは下記) 仙台藩の罪と罰を考える(その10 拘禁刑、さらし刑、肉体刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その9 奴刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その8 追放刑)(2025年08月10日) 仙台藩の罪と罰を考える(その7 流刑)(2025年08月08日) 仙台藩の罪と罰を考える(その6 江戸屋敷と刑罰)(2025年08月05日) 仙台藩の罪と罰を考える(その5 刑場と死刑)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日) 仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日) 仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日) 芦東山記念館を訪れる(2013年5月7日) 仙台藩の刑制と流刑地(10年2月10日) 芦東山と江戸期の司法制度(08年10月2日) 仙台藩の刑場(07年9月3日) 仙台藩の牢屋(07年8月19日) 仙台藩の法治体制(06年11月20日) 岩手の生んだ大学者の芦東山(06年3月29日)

2025.08.11

コメント(0)

-

仙台藩の罪と罰を考える(その8 追放刑)

■吉田正志『仙台藩の罪と罰』慈学社出版、2013年 をもとにしています。1 刑罰の中心としての追放刑現在の刑罰は自由刑が中心だが、江戸時代は死刑と追放刑が主として利用された。追放刑は、ただ追い放すだけで監視をつけないものが多く、さほど効果的な刑でないとも思われるのだが、なぜ多用されたのか。古代社会では、死刑という報復もあったが、よく行われたのがその団体からの追放だったとされる。例えば凶暴な素戔嗚尊が高天原から追放された。ドイツの古い時代には、罪を犯して団体から追放された者を見つけた者は、追放された者を殺す義務を持ち、死骸は放置されて鳥のついばむままにされたという。古い時代には追放刑は死刑と同等あるいはそれに次ぐ重い刑だったのだ。(もっとも、素戔嗚の追放を刑罰とみることはできないという有力な批判もあるし、ドイツ古代の追放について最近は違う評価もあるようだ。)鎌倉時代になると、追放刑に新たな意味合いが付け加えられる。すなわち、犯罪が生じた地域はその犯罪でけがれたとみなされ、清めるための方法として犯人を地域から追放するという意味である。犯人を死刑にすると新たなけがれを生むことになるので、中世社会では死刑制度がなかったという指摘もあるし、また、清めるためには犯人の住宅なども焼くなど処分する必要があったという。つまり、追放刑はお祓いの役割を担ったのだ。死刑がないのだから、追放刑が最も重要な刑罰として用いられたのは当然だろう。しかし、室町から戦国には、死刑も復活し、犯罪をけがれとみる意識も少し薄れたか。むしろ、追放刑は、厄介者を支配地域から追い出すことに主眼が移ったのではないか。とはいえ、ある大名が支配地から追放することは、逆に他大名との間で厄介者をやりとりするだけで、根本的解決にならない。加えて、経済や交通が発達して追放されても生きるのに困らないから、幕府の刑罰体系では軽い刑罰とされる敲き刑や入れ墨刑よりも、重い刑罰のはずの追放刑にされた方がずっと良いという者も表れる始末。(やくざ者が江戸払いを受けても、江戸周辺で勢力富五郎、国定忠治、清水次郎長などの大親分に世話になり、いざ喧嘩出入りの際には加勢をして恩義に報いればいい。)このように欠陥のあった追放刑の問題をよく認識した八代徳川吉宗が改革する。享保7年(1722)に諸藩でもみだりに追放にしないよう大名に命令している。実際には幕府はその後も追放刑を利用し、20年後の『公事方御定書』でも各種追放刑が規定され幕末まで廃止はされていない。各藩でも、享保7年の幕府の命で改革をした藩は若干あるが、多くはやはり幕末まで追放刑を利用した。本気で廃止するならば、現在の刑務所のような拘禁施設を作るのが最善だが(18世紀半ば以降そのような施設を作る藩も出た)、相当の財政負担が生じてできないので、ほとんど刑罰の実効性をもたない状態の追放刑を多用し続けたというのが実情だったろう。仙台藩もそうであった。2 江戸幕府の追放刑追放刑には大きく2種類がある。一つは、特定地域を指定するタイプ。例えば盛岡藩で「田名部牛瀧へご追放」「雫石へご追放」など、悪質度に応じて辺境の地域を指定する。もう一つは、ある一定の地域(=お構い場所)以外はどこにいてもよいとするタイプで、幕府が採用した方式。入ってならない「お構い場所」は、例えば寛保2年『公事方御定書』下巻第103条「お仕置き仕形の事」に規定される「重追放」では、武蔵、相模、上野、下野、安房、上総、下総、常陸、山城、摂津、和泉、大和、肥前、東海道筋、木曽路筋、甲斐、駿河、がお構い場所に指定されている。「中追放」だともっと狭くなり、「軽追放」になると江戸十里四方、京、大坂、東海道筋、日光、日光道中だけになる。さらには、江戸十里四方追放(日本橋から半径5里)、江戸払い、所払い、などもあった。これらの区別が複雑だったからか、3年後の延享2年(1745)には、お構い場所はすべて江戸十里四方、住んでいる国、犯罪をした国、だけに統一される。そのうえで、闕所(けっしょ)の対象で区別することになった。すなわち、重追放では田畑、家屋敷、家財を取り上げ、中追放は田畑、家屋敷を、軽追放は田畑を取り上げることで区別した。3 仙台藩の追放刑仙台藩は元禄16年(1703)に『評定所格式帳』を制定するが、それ以前はやはり他国へ追放している例が目立つ。ただし、武士が軽い罪を犯した場合は城下十里四方追放などもあるので、領内の追放刑もあったか。元禄期になると、これらのほかに、「三本木川を限り追放」「三郡追放」「二郡追放」「一郡追放」「本所追放」など、種類が多彩になる。ところが、享保7年の幕府の追放刑制限令を受けて、5代吉村の仙台藩も、凡下の他国追放は止める。しかし、武士に対しては他国追放は残した。こうして、近世中期に確立した仙台藩の追放刑は、武士と凡下に共通として、「遠き川切り追放」「三郡追放」「二郡追放」「一郡追放」「城下追放」の5種類があり、武士のみに「他国追放」が、凡下のみに「一村追放」が科せられた。遠き川切り追放とは、凡下の他国追放の代わりに採用された形式で、領内を一迫川を中心に南北に分け、北の地域で罪を犯した者は、阿武隈川・宮川の南に追放し、一迫川より南で犯した者は、北上川より北に追放するというもの。これは、盛岡藩の辺境地域指定と同視することもできるし、(阿武隈川・宮川以北、北上川以南を)幕府の「お構い場所」とした追放刑とみることもできる。なお、近世前期には「近き川切り追放」もあり、(北上川より城下に近い)三本木川北部に、或いは(阿武隈川・宮川より城下に近い)名取川南部に、それぞれ追放するもの。三郡追放は、城下及び罪囚の居住した郡と周辺二郡をお構い場所とするもの。例えば、城下居住の町人ならば、城下と宮城、名取、黒川の3郡がお構い場所になる。二郡追放も同様に城下と居住郡と周辺一郡、一郡追放は城下と居住郡がお構い場所になった。一村追放は、城下とその農民の居住した村をお構い場所とした。なお、追放地までの護送は、徒歩での護送は付き人2人、伝馬の護送は馬子の他付き人2人などとある。付き人は足軽と思われるが、休憩や宿泊などやはり宿駅は負担があったと思われる。4 被追放者の生活と立ち帰り流人と違い、追放された者に援助が行われた形跡はない。おそらく自活が当然視されたと思われる。このため、追放されても身寄りの仕送りが受けられるならともかく、一般の凡下の生活は大変だったのでないか。生活苦のほか、様々な理由で元の居住地に戻ってしまう者(追放立ち帰り)が多かったようだ。監視が付いているわけではないので、立ち帰りにさほど困難はなかったろう。もちろん藩主は立ち帰りの処罰を強化するが、『格書抜(かくかきぬき)』第43条「ご追放立ち帰り者、お仕置きの事」によると、藩は延享2年(1745)に、3度までは元の通り追放、4度目には死刑にするが、元の罪が軽い場合は遠き川切り追放にする場合もあると決めている。立ち帰りを大目に見る態度があったのではないか。さらに『諸令聚要』では、「遠き川切り追放」未満の刑には、財産没収刑である闕所(けっしょ)が付加されない。つまり、三郡追放以下の刑に処された者は、曲がりなりにも元の生活基盤が残されたので、おのずから立ち帰る者も多くなったのだろう。これら追放刑も無期刑であったが、流刑と同様、赦(しゃ)によって解放された。赦に浴す経過年数は、凡下の遠き川切り追放は5年以上、三郡追放以下は3年以上とされた。5 仙台藩の姿勢 ー 奴刑以上のように仙台藩は幕末まで追放刑を利用し、拘禁施設を作ることもなかった。しかし、まったく対策を立てなかったわけではなく、近世中期になって、追放刑と労働刑を結び付けて、使いやすい被追放者を家臣や町村役人に与えて労働させるとともに監視下に置く「奴刑」の採用である。 仙台藩の罪と罰を考える(その9 奴刑)(2025年08月11日)に続く■関連する過去の記事 フリーページ「戦国・藩政期の仙台・宮城」から「仙台藩の藩政」をご覧ください。(主なものは下記) 仙台藩の罪と罰を考える(その10 拘禁刑、さらし刑、肉体刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その9 奴刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その8 追放刑)(2025年08月10日) 仙台藩の罪と罰を考える(その7 流刑)(2025年08月08日) 仙台藩の罪と罰を考える(その6 江戸屋敷と刑罰)(2025年08月05日) 仙台藩の罪と罰を考える(その5 刑場と死刑)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日) 仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日) 仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日) 芦東山記念館を訪れる(2013年5月7日) 仙台藩の刑制と流刑地(10年2月10日) 芦東山と江戸期の司法制度(08年10月2日) 仙台藩の刑場(07年9月3日) 仙台藩の牢屋(07年8月19日) 仙台藩の法治体制(06年11月20日) 岩手の生んだ大学者の芦東山(06年3月29日)

2025.08.10

コメント(0)

-

仙台藩の罪と罰を考える(その7 流刑)

■吉田正志『仙台藩の罪と罰』慈学社出版、2013年 をもとにしています。1 流刑(島流し)中国の刑罰の一種である「流」は、罪囚と家族を犯罪の凶悪度に応じて、二千里、二千五百里、三千里などと離れた僻遠の土地に移住させて労働させる刑だったようで、必ずしも島々に流すものではないが、仙台藩の流刑は、明らかに島流しであった。なお、幕府は、流刑といわず遠島と呼んだ。仙台藩の流刑の起源は不明だが、正保3年(1646)江刺郡黒石正法寺の僧快応が江島に流されたのをはじめ、その後も僧侶や武士が、田代島、網地島に流されたので、おそらく17世紀半ばには行われていたと判断できる。さらに、貞享2年(1685)には凡下が島奴(しまやっこ)に処されているので、この頃には庶民にも科されたと言える。仙台藩は延享2年(1745)に流刑を、遠流(江島)と近流(田代島、網地浜、長渡浜)に分け、さらに近流地で島民に使用される島奴をその中間の刑として、この「遠流ー島奴ー近流」の順序を、藩末まで維持した。なお、近世前期には本吉郡大島も流刑とされ享保期に除外された。なお、幕府の流刑地は、東国の流人は伊豆七島(大島、八丈島、三宅島、新島、神津島、御蔵島、利島)、西国の流人は薩摩、五島、隠岐、壱岐、天草とされた。判決は遠島のみで、どこに流すかは出発時に奉行所で決めたようだ。東国には江戸から、西国には大坂から船で連行するが、江戸の場合年に1,2回船を出した。それまでは小伝馬町の牢屋に入れておいた。仙台藩では、判決で流刑地を指定し(例、網地浜へ流罪)、直ちに流人を護送した。天保10年(1839)までは陸路で牡鹿半島まで行き、そこから海路になる。2 護送の実際上級武士や僧侶神官の流人には、徒目付(かちめつけ)という武士と足軽2人が付き添い、駕籠で護送した。下級武士の流人には足軽が付き添って馬で護送した。凡下の場合は、男の場合、庶民である宿場役人が次の宿場まで順に護送し(宿送り)、流人は腰縄をつけて徒歩だった。女の流人は足軽2人が付き添い、馬で半島まで行った。寛延3年(1750)の事例(武士、田代島)・2月2日 午前10時 城下評定所出発→原町、12時過ぎ 利府着、昼食、16時過ぎ 高城着、宿泊・3日 高城出発→小野昼食→小竹浜宿泊・4日 10時 雨のため少し遅めに小竹浜出船→狐崎で船を継ぎ立て、12時過ぎ 田代浜着、代官・大肝入・肝入に引き渡し徒目付と足軽の宿泊費(2泊)と食事代(6回)は公費で支出されたようだが、流人のそれは宿場の負担だったようだ。しかも、不寝番が6人動員されて交代で勤め、また、駕籠かきも4人が宿場ごとに動員された模様で、宿場の人的金銭的負担は相当大きかっただろう。しかも、逃がしたりしたら宿場の責任となるので精神的負担も相当だったろう。(文政6年=1823、流人と足軽が酒肴を要求した事例、天保1年=1830、島奴として送られた女性が牡鹿郡湊町で男児を出産し30日ほど養生した事例)宿場から改善を求める声が届けられていたが、ようやく天保10年(1839)に陸路から海路護送(宮城郡蒲生から)に変更された。しかし、船と船頭の調達費用は、これまでの宿場の負担額を振り向けたので、宿場の金銭負担は変わらなかった。3 流人の生活幕府により伊豆七島に流された流人の場合、出船前に身寄りから差し入れが許され(米20俵まで、銭20貫文まで、金20両まで)、差し入れがない者には奉行所から武士一両、庶民金二分(=2分の1両)の手当てが官給された。この金で出帆前夜に400文の酒食が許された。当日朝、牢屋式裏門から霊岸島の船着き場に行き、前夜申し渡された島に向かう。流刑地では、例えば八丈島ではクジで所属する五人組を決め、その一員として生活するが、どの島でも自活が要求されたため、職や収入のない者は悲惨な生活を強いられ、野垂れ死にが想定された。幕府が死刑に次ぐ重い刑罰としたのはむしろ野垂れ死にを狙いとしたとみられる。仙台藩ではどうか。まず、島民のもとで働くことを要求される島奴の場合、史料がすくなく生活の実態がよくわからないが、牢に入れられる場合に比べればずっと自由だったと想像される。奉公人に近いかもしれないが、中には主人を手こずらせる者もあり、使いやすい者ばかりではなかったろう。一般の流人は、幕府同様に差し入れが許され、或いは手当てが官給されたかはよくわからないが、たとえそれがなくても流人の生活が劣悪だったわけではない。第一に(少なくとも近世後期には)居住施設として流人小屋に男の流人は収容された。士長屋(板敷き)と凡下長屋(土間)に区別されたが、財力のある者は民家を求めることが許されたようで、また、女は民家に居住した。第二に、流人には若干の道具代と春秋の衣服代が与えられたという。注目すべきは、生活費(武士は2人扶持、凡下は1人扶持)が官給され、ほかに木銭(一日6文)が支給されたことで、最低の生活はできた(1人扶持は玄米一日5合)と思われ、さらに民家の作業を手伝って賃金を得ることもできたようだ。4 赦と島抜け幕府でも仙台藩でも流刑に刑期はない無期刑として言い渡されるが、実際には吉凶行事に伴う赦(しゃ)で解放される途があった。幕府では、遠島は一応29年以上で赦に浴すことができたが、仙台藩の場合、遠流では(近世前期は赦が適用されないが後期には)士で14年、凡下で10年経過で赦が可能となり、近流では士17年、凡下5年以上で赦になったようだ。なので、とにかくまじめに生活すればいずれは島を出ることができたのだが、やはり耐えられない流人もいただろうから、半島と近いこともあり、時々島抜け事件が生じた。また、島の地名に「流人ころがし」などがあるようなので流人に対するリンチがあった可能性があり、この点からも脱出する流人があったろう。5 流人の規模弘化1年(1844)の数値として、長渡浜48人、慶応1年(1865)の田代島24人、という記録がある。また、文久3年(1863)江島では、流人数57に対して在来島民が450人という紹介もある。昔からいる島民にとっては、流人を受け入れることは大変だったろう。親身に世話する島民も多かったろうが、まじめとは限らず迷惑になった流人もいただろう。狭い島に流人を送り込む島流し刑は有効だったのかどうか。おそらくこうした問題点を考えてか、東北地方で島流しを行ったのは仙台藩だけのようだ。■関連する過去の記事 フリーページ「戦国・藩政期の仙台・宮城」から「仙台藩の藩政」をご覧ください。(主なものは下記) 仙台藩の罪と罰を考える(その10 拘禁刑、さらし刑、肉体刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その9 奴刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その8 追放刑)(2025年08月10日) 仙台藩の罪と罰を考える(その7 流刑)(2025年08月08日) 仙台藩の罪と罰を考える(その6 江戸屋敷と刑罰)(2025年08月05日) 仙台藩の罪と罰を考える(その5 刑場と死刑)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日) 仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日) 仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日) 芦東山記念館を訪れる(2013年5月7日) 仙台藩の刑制と流刑地(10年2月10日) 芦東山と江戸期の司法制度(08年10月2日) 仙台藩の刑場(07年9月3日) 仙台藩の牢屋(07年8月19日) 仙台藩の法治体制(06年11月20日) 岩手の生んだ大学者の芦東山(06年3月29日)

2025.08.08

コメント(0)

-

仙台藩の罪と罰を考える(その6 江戸屋敷と刑罰)

■吉田正志『仙台藩の罪と罰』慈学社出版、2013年 をもとにしています。1 仙台藩の江戸屋敷の種類時期により変遷があるが、下記のような種類があった。・上屋敷(藩主が滞在)・本屋敷(仙台藩独特の呼び名。一般的には跡継ぎの若君の住居で、仙台でも初期だけの存在)・中屋敷(多くの大名が若君の住居とした。仙台藩も初期以外は同様)・下屋敷(火事などの際の避難場所の役割。のちに隠居場所や別荘の役割)・蔵屋敷(倉庫の役割)上屋敷は延宝4年(1676)以降は芝口の浜屋敷で、その頃の本屋敷兼中屋敷は愛宕下屋敷、下屋敷が麻布屋敷と品川大井屋敷で、以降、上屋敷と本屋敷(中屋敷)は変動ないが、下屋敷と蔵屋敷はずいぶん変わっている。2 江戸屋敷の犯罪処理と処刑江戸の町の治安は、幕府の町奉行や目付などが管轄したが、江戸屋敷内は仙台藩の治外法権が認められたのか。『治家記録』によると、屋敷内の事件でも、犯人が屋敷外に逃げるなどした場合は、町奉行のに報告し指示を仰いだようである。また、仙台まで身柄を護送して七北田で処刑した事例もあるので、藩の処理が中心だったようだ。山本博文『江戸お留守居役の日記』では、萩藩江戸藩邸には治外法権が認められ一種の租界だったと指摘する。治外法権と同視できるかためらいはあるが、国許と同様とみなして元禄10年の「自分仕置き令」の適用が認められた、または、江戸屋敷居住者はすべて家来とみなされて成敗権を行使できた、と考えることが可能かもしれない。享保年末以降には、わざわざ国許まで連れて行かずに江戸屋敷内で死刑にする例が目立ってくるが、江戸屋敷の死刑はすべて斬首刑でほとんどが下屋敷である品川屋敷。獄門にする場合は国許の七北田を利用している。中期以降の死刑で品川屋敷が利用された理由は、郊外であって倉庫としても利用され、また江戸中で評判の仙台味噌の製造場所でもあって、死刑を執行してもさほど支障はなかったからか。会津藩では、幕府の鈴ヶ森刑場を借用したとみられる事例がある。仙台藩江戸屋敷における罪と罰は一層の研究の深化が望まれる。■関連する過去の記事 フリーページ「戦国・藩政期の仙台・宮城」から「仙台藩の藩政」をご覧ください。(主なものは下記) 仙台藩の罪と罰を考える(その10 拘禁刑、さらし刑、肉体刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その9 奴刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その8 追放刑)(2025年08月10日) 仙台藩の罪と罰を考える(その7 流刑)(2025年08月08日) 仙台藩の罪と罰を考える(その6 江戸屋敷と刑罰)(2025年08月05日) 仙台藩の罪と罰を考える(その5 刑場と死刑)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日) 仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日) 仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日) 芦東山記念館を訪れる(2013年5月7日) 仙台藩の刑制と流刑地(10年2月10日) 芦東山と江戸期の司法制度(08年10月2日) 仙台藩の刑場(07年9月3日) 仙台藩の牢屋(07年8月19日) 仙台藩の法治体制(06年11月20日) 岩手の生んだ大学者の芦東山(06年3月29日)

2025.08.05

コメント(0)

-

仙台藩の罪と罰を考える(その5 刑場と死刑)

■吉田正志『仙台藩の罪と罰』慈学社出版、2013年 をもとにしています。(以前の記事) 仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日) 仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日) 仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日)1 仙台藩の刑場磔や火罪という死刑を執行するために、仙台藩は早くから処刑場を設置していた。最初は、仙台城下の広瀬川端の琵琶首に、牢屋とともに設置されていたようだが、寛文6年(1666)に、牢と一緒に米ヶ袋(現在の片平市民センター)に移され、さらに、元禄3年(1690)に処刑場だけ仙台城下からかなり北に離れた、奥州街道沿い七北田村に移され、その後変更はなかった。牢が米ヶ袋に残された理由は、おそらく、主として未決囚を拘禁したので、藩の中心的な裁判所である評定所(花壇。現在の評定河原球場など)から遠くない場所に置く必要があったのだろう。しかし城下の市街化が進んで、米ヶ袋近辺に人家も増え、処刑場だけが田舎だった七北田に移されたのだろう。2 死刑の種類(おだずま注:仙台藩の刑の種類は、仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日)を参照ください。)現在の死刑は死刑囚の命を奪うことだけが目的で、できるだけ苦痛を与えない執行が求められるが、江戸時代は幕府、諸藩とも、はずかしめと苦痛を与えることが重視された。近世初期には特にキリシタンに、釣し殺し、火焙り、水漬けなどの残酷な方法がとられたようだが、藩政中期からほぼ執行方法が固定する。武士に対しては、重い順に・牢前において斬罪・牢前において切腹・その身屋敷にて切腹の3つが法定された。もっとも極めて重大な犯罪は、武士の身分を剥奪して庶民に行う方法で執行することもあった。一般庶民(凡下)に科される死刑は、重い順に(1)竹鋸にて挽き磔(2)火罪(3)磔(4)獄門(5)切り捨ての5種類が規定される。(1)は、幕府の鋸挽き(日本橋のたもとに座らせ首だけを地上に出して2日間さらした後に処刑場で磔にする)と同様と思われる。仙台藩では芭蕉の辻(札の辻)で3日間さらして処刑場で磔にした。なお、幕府の鋸挽は主殺しのみで親殺しは磔だけだが(忠を孝より重視か)、仙台藩は双方ともこの刑とした。(2)火罪は放火犯に対する刑で、幕府と同様。同害報復(タリオ)の典型。遺骸はそのままの形で7日間(支障日を除くとびとびの期間)その場にさらされ、近くの被差別民が番人に動員された。(3)磔は、幕府同様に柱に縛って左右から二本の鑓で突いて死なせるもの。多くの種類の重大犯罪に対して用いられる。執行人は城下の被差別民が動員される。遺骸は(とびとびの)5日間その場にさらされ、近くの被差別民が番人とされた。(4)獄門は、幕府と同様、獄門台に斬首した死刑囚の首を置いて3日間さらした。多様な犯罪に用いされた。この語は、もと中世に斬首した首を獄舎の門にかけたことから出ているようだ。(5)切り捨ては単なる斬首で、さらしは付加されない。単純な殺人などに科せられる。一人殺せば一人死ぬというタリオと言えるだろう。3 付加刑獄門と切り捨てについては、首のない遺骸が刀の切れ味を試す様物(ためしもの)に利用された。幕府では単純な斬首の刑(下手人、げしゅにん)より重い死罪と獄門が、様物となった。代々の山田朝右衛門(首切り朝右衛門)が様物をした御用浪人として有名だが、仙台藩にも同様の人物がいたのかもしれない。また、幕府では死罪以上の死刑には、田畑、家屋敷、家財を没収する闕所(けっしょ)が付加され、下手人には付加されなかったが、仙台藩はすべての死刑に闕所が付加された。4 みせしめとしての死刑死罪は上記のように、犯罪の凶悪度に応じて、はずかしめと苦痛を与えることを眼目としたが、他方で、公開処刑やさらし刑の付加を通じて、多くの領民や家臣に重罪はむごい死刑に処されるとの意識を植え付けること(一般予防)の効果を狙ったことも明らかだ。例えば、重大犯罪の死刑囚が執行以前に死亡した場合は、遺骸を塩漬けにして保存して刑に処する(屍仕置き)こともあったから、疑いない。5 引きさらし死刑囚は牢から処刑場まで連行されるが、重大犯罪では、はずかしめの一環として、馬に乗せて人々に見せしめる「引きさらし」が付加された。江戸幕府の場合は、浅草(小塚原)と品川(鈴ヶ森)の二か所あったが、死刑囚を馬に乗せてにぎやかな江戸市中を引き廻した。仙台藩の引きさらしの道順は、牢から北目町に出て、一度南下して土樋、北上して荒町、連坊、寺町の八塚(やつづか)、名掛丁、大町、国分町、さらに北一番丁から八番丁まで北上して北山を廻り、七北田に向かった。6 所仕置き死刑は藩設置の刑場だけでなく、犯罪発生地や死刑囚の住んでいた村でも実施された。仙台藩では「その所にて火罪」「本所において磔」などと示された。これは、どの藩でも行っていることで、有名なものでは国定忠治が嘉永3年(1850)に関所を破った上州大戸近辺の処刑場で磔になり1500人以上の観衆が出たという。仙台藩でもとくに近世前期は、所仕置きがたいへん多く、例えば元禄16年(1703)12月18日に全16件35人の死刑判決が下されたが、所仕置きが12件28人と圧倒的に多い。これは、みせしめの効果を狙ったためである。とくにこの頃は密通事件に対して科される例が目につく。しかし所仕置きは、民衆に負担を強いるものだった。処刑場作りの負担、死刑囚の搬送に伴う食事の世話や不寝番、また、処刑に立ち会う役人に対する食事などの世話と動員された被差別民に一日100文の旅費を負担するなど。おそらくこうした民衆の負担を緩和する配慮か、藩は享保14年(1729)に、所仕置きとする犯罪を、(1)放火、(2)5人以上の徒党、(3)不忠不孝、(4)所を騒がせた者(村方騒動)、の4つに限定した。殺人は以前から対象外だったようだが、盗みがこの時点から除外されたので、所仕置きの数はだいぶ減ったのではないか。ここで、仙台藩がみせしめの効果を特に狙ったのは、(1)(2)(4)の地域的・集団的法益侵害行為(当時の放火は広範な類焼をもたらした)と、(3)の封建道徳侵害行為だった、と考えられよう。これに対して、殺人は個人的法益侵害行為で所仕置きにする必要がなく、盗みも同様なので除外されたと考えられる。もっとも、数は減っても幕末まで所仕置きを実施したので民衆の負担はなくなることはなかった。7 被差別民の差別意識死刑執行人や死骸のさらし番として仙台城下や村近辺の被差別民が動員された。村人にとっては、それまでよく知るものを鑓で突き殺す被差別民を恐ろしいものと映ったに違いなく、その恐怖が裏返しとして差別意識を大きくしたのではないか。すなわち、藩の採用した死刑制度なかでも所仕置きが、仙台藩領でも差別意識の強化につながっていたのだ。■関連する過去の記事 フリーページ「戦国・藩政期の仙台・宮城」から「仙台藩の藩政」をご覧ください。(主なものは下記) 仙台藩の罪と罰を考える(その10 拘禁刑、さらし刑、肉体刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その9 奴刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その8 追放刑)(2025年08月10日) 仙台藩の罪と罰を考える(その7 流刑)(2025年08月08日) 仙台藩の罪と罰を考える(その6 江戸屋敷と刑罰)(2025年08月05日) 仙台藩の罪と罰を考える(その5 刑場と死刑)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日) 仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日) 仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日) 芦東山記念館を訪れる(2013年5月7日) 仙台藩の刑制と流刑地(10年2月10日) 芦東山と江戸期の司法制度(08年10月2日) 仙台藩の刑場(07年9月3日) 仙台藩の牢屋(07年8月19日) 仙台藩の法治体制(06年11月20日) 岩手の生んだ大学者の芦東山(06年3月29日)

2025.08.03

コメント(0)

-

仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)

・仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日)・仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日)・仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日)から続く■吉田正志『仙台藩の罪と罰』慈学社出版、2013年 をもとにしています。7 喧嘩両成敗と仙台藩先述の仙台藩の「武士はやられたらやり返せ」の思想は、江戸時代の天下の大法といわれた喧嘩両成敗法に矛盾しないかの疑問もあろう。仙台藩法に喧嘩両成敗法があったか否かを考える。喧嘩両成敗法の典型は、今川氏が大永6年(1526)に制定した『今川仮名目録』第8条に「喧嘩に及ぶ輩(ともがら)、理非を論ぜず、両方ともに死罪に行うべきなり」というもの。同様のものは、仙台藩でも戦時の軍隊統率の一環として存在する。例えば慶長6年(1601)伊達政宗が伊達成実と亘理重宗の両人に命じた書付の第3条に「喧嘩口論つかまつり候者、理非によらず、双方ともに成敗に及ばるべきの事」とある。また、大坂冬の陣に際して政宗が発した「軍法」第1条にも、「喧嘩口論かたく停止(ちょうじ)のうえ、若し違背の輩においては、理非を論ぜず、双方とも誅罰すべし」とある。しかし、『今川仮名目録』第8条には、上掲の文のあとに、相手が攻撃してきても堪忍してそれで傷ついた場合、たとえ非があるとしても穏便にしていたことから理があると判断する、との内容の文書が続く。つまり、反撃せず我慢して傷ついたならば、理として処罰せず、そうではなく反撃したときは両成敗として両者死罪とするのが喧嘩両成敗法である。となると、仙台藩の「武士はやられたらやり返せ」の態度は明らかに喧嘩両成敗法に矛盾することになる。仙台藩に「やられたらやり返せ」の思想があったと判断する根拠は、『評定所格式帳』第35条「臆病者の類」の項に、「一 臆病つかまつり、その場をはずし候えば、侍ならびに内の者は、他国ご追放仰せつけられ候、ただし、百姓・町人などは、お構いござなく候、」とあること。つまり、逃げたら侍や奉公人は他国追放の刑に処し、百姓や町人は逃げても罪を問わないという内容。これだけだと、逃げなければ良いだけで、反撃せずに我慢することも想定されるが、そもそも我慢している事例は発見できずだいたい逃げ出している。乱心物に切りつけられて逃げ出した事例はかなり多く、相応の始末をせず逃げ出した者が、侍として未熟として処罰されている。『今川仮名目録』では武士は相手の攻撃にじっと我慢すべきものと強調するのは、おそらく武士は主君ためにだけ命を捨てるものとの思想だろう。これに対して仙台藩は、反撃しないのは武士に似合わないというのだから、武士の姿を正反対に捉えているようだ。そして、『刑法局格例調』の「不法不義の類」の一項からも、この姿勢は幕末まで一貫していた。8 仙台藩の姿勢の根源この姿勢はどうやって形成されたのか。ヒントとなる伊達政宗のエピソードを、谷口眞子(しんこ)『近世社会と法規範』が紹介する。慶長19年(1614)江戸で、但馬豊岡藩主杉原長房の家来6人が政宗の小姓4人に言いがかりをつけて口論となり、小姓たちが6人を殺害して、身柄を政宗に預けられた。家康の寵臣本多正信が、喧嘩両成敗法を適用して小姓全員の切腹を要求する長房の言葉を伝えたところ、政宗は、両成敗は事により申し付けるもので、無理を仕掛けられた上の殺害は、両成敗法の適用外だ」と反論した。正信は、長房に対して、たとえ将軍直々の裁判になっても、貴殿家来から仕掛けた喧嘩だから死に損を仰せつけられるだろうと述べ、長房は事件を訴えなかった。また、谷口が引用する『仙台藩刑罰記』の2つの事件は、いずれも無礼に対して切りつけた事件は余儀ないことと判断している。些細なことでも侮辱された場合は反撃が当然とされているのである。もっとも、仙台藩でも、両成敗にした事例はある。例えば、正保3年(1646)喧嘩で双方が疵を負った事件で、尋ねても互いにはっきりしないので以後の懲らしめに二人とも切腹を申し付けた事例。また、慶安3年(1650)不意に襲った乱心者を殺害したと申告された事案で、詮議のうえ、前月に当人(反撃した者)が悪口をいった意趣からの喧嘩と判明し、反撃した者に切腹を命じた。これらのように、仙台藩でも、喧嘩で両方を成敗する方針はそれなりにあったと理解できる。しかし、これらはいずれも詮議を加えて両成敗としたもの。いわゆる喧嘩両成敗法とは、「理非を論ぜず」、つまりどちらが良いか悪いか検討することなく両成敗にすることに本質がある。これに対して仙台藩では、明確にどちらが良いか悪いか調べたうえで、双方とも悪い場合に両成敗とした。以上から、仙台藩には、戦時には喧嘩両成敗法があった。しかし、平時には、喧嘩両成敗はあったが、喧嘩両成敗法はなかったと言えるだろう。■関連する過去の記事 フリーページ「戦国・藩政期の仙台・宮城」から「仙台藩の藩政」をご覧ください。(主なものは下記) 仙台藩の罪と罰を考える(その10 拘禁刑、さらし刑、肉体刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その9 奴刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その8 追放刑)(2025年08月10日) 仙台藩の罪と罰を考える(その7 流刑)(2025年08月08日) 仙台藩の罪と罰を考える(その6 江戸屋敷と刑罰)(2025年08月05日) 仙台藩の罪と罰を考える(その5 刑場と死刑)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日) 仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日) 仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日) 芦東山記念館を訪れる(2013年5月7日) 仙台藩の刑制と流刑地(10年2月10日) 芦東山と江戸期の司法制度(08年10月2日) 仙台藩の刑場(07年9月3日) 仙台藩の牢屋(07年8月19日) 仙台藩の法治体制(06年11月20日) 岩手の生んだ大学者の芦東山(06年3月29日)

2025.08.03

コメント(0)

-

仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)

・仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日)・仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日)から続く■吉田正志『仙台藩の罪と罰』慈学社出版、2013年 をもとにしています。5 幕府の正当防衛現在の正当防衛(刑法36条)・1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。・2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。石井良助『第三江戸時代漫筆 盗み・ばくち』の中の「正当防衛はあったか否かのこと」の項では、寛保2年(1742)『公事方御定書』下巻の2つの条文を挙げる。71条「人殺しならびに疵附けなどお仕置きの事」の中に、「前々よりの例」と肩書きされた一項がある。「一 相手より不法の儀を仕掛け、是非に及ばず、刃傷、人を殺し候もの 遠島」これは、相手の不法の攻撃にやむなく刀を抜いて相手を殺した者は、通常の刑罰である下手人(死刑)より一段軽い遠島の刑に処するもの。72条「相手理不尽の仕形にて下手人にならざるお仕置きの事」において、「享保20年極め(きめ)」と肩書されて、「一 相手理不尽の仕形にて、やむ事を得ず切り殺し候においては」「相手方親類・名主など、殺され候もの平日不法ものにて、申し分これなく、下手人御免申し出、紛れなく候はゝ 中追放」これは、相手の親類や名主が相手は普段不法者で切り殺されても仕方なく、切り殺したものを下手人(死刑)にしないでほしいと申し出た場合は、中追放という追放刑にするもの。この2つを根拠に石井は、江戸幕府では、違法性阻却まではせず刑の減軽があっただけであり、客観主義の刑法観があったからとする。もっとも、『公事方御定書』下巻には、正当防衛的なものとして、48条「密通お仕置きの事」の一条項(寛保3年極め)に、夫が妻の同意なく家宅侵入した男を殺したときは、夫妻とも構いなし、とするものがある。石井は、このように『公事方御定書』下巻には正当防衛の思想はほとんどなかったが、実際の裁判例で次第に正当防衛を認める方向に進んだ、とする。次のような判例がある。・安永1年(1772) 百姓が妻と娘を連れて山道を通ったところ、浪人体の者が理不尽に妻を殺したので、百姓が浪人の脇差を抜き取って浪人を殺した事件で、百姓を無罪とした・寛政1年(1789) 不法者を殺した百姓2人が平日悪事をする者ではないとの証言が認められて、構いなしとした6 仙台藩の正当防衛石井は、上記論文の最後に、仙台藩の元禄16年(1703)『評定所格式帳』には正当防衛といえる制度があると指摘する。第11条「人殺しの類」第2項に、次の条文がある。「一 人に慮外仕懸けられ候か、何ぞよんどころなき道理これあり、打ち果たし候は、お構いなし、相手死に損になり申し候、 ただし、その時の様子により、死罪・流罪・追放などに仰せつけられ候儀もござ候、」石井は、急迫不正の侵害より広い範囲で正当防衛的なものを認めていたと解釈し、この思想は江戸幕府法に比べるとずっと進んだ考え方であると高く評価している。たしかに、幕府が正当防衛的な法制を認めたのが安永1年(1772)で(おだずま注:上記判例のことか)、仙台藩の『評定所格式帳』はその70年前なので、石井の理解によれば仙台藩はたいへん先進的な正当防衛観を持っていたことになる。では、上記条文がどんな経緯で生まれたのか。『評定所格式帳』はそれまでの藩の判例や幕府のお仕置きの模様を取り合わせて制定されたとされるが、上記の通り幕府にはそれまで正当防衛的な法制がなかったから、問題は仙台藩の判例である。そこで、仙台藩の正史である『治家記録』から拾ってみる。(1)慶安1年(1648) 江戸上屋敷での事例。柳生新次郎が草子(本)を読んでいたところ曾根伝作が聞き飽きたと言ったことから喧嘩になり、新次郎が伝作を切り殺した。藩主に報告したところ、新次郎に道理はあるが、届もなく上屋敷で事件を起こしたのは不届きで、切腹を命じるところだが、そもそも伝作の行為が不届きなので、新次郎の身命は助けて国許にいるよう命じた。この事件は、伝作が先に切りかかったか不明なので、正当防衛の判例といえるか問題はあるが、喧嘩についてどちらに非があるか判断しているので、喧嘩両成敗的な処理ではないことに留意すべき。(2)慶安4年(1651) 馬淵次男平六が荒井次男六太夫を斬殺。平六は切腹すると申告し、覚範寺に入るが、原因を問うと六太夫が平六の前髪を切った意趣だとの答えで、藩主の判断は、平六の行為はもっともなので変わらず奉公せよとのこと。この事件は、些細なことで相手を切り殺した乱暴にも見えるが、ともかく藩主は平六の行為をもっともだと判断したことが注目される。(3)承応2年(1653) 男色が原因で斬殺した事件。詳しくはわからないが、穿鑿の結果、殺した側の行為はよろしいと判断され身命は助けられた。(4)天和2年(1682) 石川万太郎の長屋に勅使河原伝八が男色をもちかけたが、承諾しない万太郎に伝八が抜刀して切り掛かり、万太郎が抵抗し、家来の助けも得て伝八を斬殺。疵は万太郎13か所、伝八7か所。審理の結果、万太郎の罪はないと判断された。(5)貞享1年(1684) 右筆の金成七平が、同僚の宇角喜右衛門から悪口を言われたため、帰宅途上の喜右衛門を待ち受けて切り掛かり疵を負わせた。正当防衛とはいえないが、士に似合わない悪口を言って疵を負う事態を招いた喜右衛門がけしからないこととして斬罪に処せられ(兄に対しても城下十里外住居、また、仇討ちは逆心として一類まで斬罪に処すと通告)、他方、七平には不調法はないとされ奉公を続けるよう命じれらた。(6)元禄7年(1649) 農民の事件。本吉郡馬籠村の九郎右衛門が婿入りした先で、権七夫婦から理不尽な仕懸けを受けたため、九郎右衛門が権七を突き殺した事件。判決は九郎右衛門は殺人の割にはごく軽い一村追放の刑。権七妻は、四郡追放という重い刑。つまり、農民の場合は全く罪を問われないのではないが相当減刑されているといえる。以上が、『評定所格式帳』制定以前の判例。これらをもとに、『評定所格式帳』第11条「人殺しの類」第2項の条文を考えてみる。第一にいえるのは、(4)を例外として、どうも急迫不正の侵害はなく、悪口や男色など現在からみれば些細な原因で殺人が行われ、そして罰せられない。つまり、おそらく武士の名誉や体面を傷つけられたことが原因ととらえた方が良いだろう。第二に、一例だけの農民の場合は、急迫不正の侵害の有無は不明だが、理不尽な仕懸けに対抗した殺人は、軽くとも一応刑は科せられた。この対応は武士の事例とは明らかに異なる。まとめて評価すると、『評定所格式帳』の上記条文は、石井が幕府法よりずっと進んだ考えと評価したが、仙台藩には武士はやられたらやり返せの思想が強烈にあって、切り掛けられたときはもちろんだが、些細なことでも名誉や体面を傷つけられることが「慮外」や「よんどころなき道理」との言葉で表されているのであり、決して近代刑法の正当防衛ではなく、むしろ古い武士道の表れといわねばならない。『評定所格式帳』制定以後の判例はどうか。『治家記録』のほか『仙台藩刑罰記』から探ってみる。(7)宝永4年(1707) 宍戸善助が争論して岩淵吉之助を斬殺。審理の結果、やむを得ない事情(急迫不正の侵害への防衛かどうかわからない)があったため罪に問わないとされた。(8)延享3年(1746) 小川利右衛門が貸し金に関する約束を変じたのを、小田嶋弥源太が士に似合わないことだと言ったところ、利右衛門が急に切り掛かってきたので対抗して弥源太が利右衛門を殺害した事件。利右衛門の行為は理不尽で、弥源太の行為は重科だがやむを得ないこと明白なので、宥免して蟄居とした。違約や武士らしくないなどの争いの根元はともかく、急に切り掛けられて対抗した点のみをみれば、正当防衛的な面があると思われる。(9)寛延1年(1748) 荘子彦三郎の妻が家僕にAA【おだずま注、楽天ブログによりわいせつもしくは公序良俗に反する表現とされるので伏字にした。刑法177条の罪名。】されそうになり家僕を斬殺した事件。藩主が妻の節義に感じたとされるので、妻の罪は問われなかったと思われる。貞操を守って天晴という点などはともかく、急迫不正の侵害への正当防衛的行為と言えよう。(10)宝暦9年(1759) 加美郡志津村の百姓の妻が伝九郎に脇差をのどに押し当てられAA【同上】されそうになったが、妻はその白刃を奪い取り逆に伝九郎に疵を負わせて身を守った事件。妻は傷害の罪を問われず、死を顧みず貞操を守ったとして金三両の褒美を授けられる。伝九郎は島奴。現在でも十分に正当防衛が成立すると思われる。(11)宝暦13年(1763) 伊具郡木沼村の山伏千光院が飲酒しているところに大石宇治右衛門が来て、酔って無礼な振る舞いに及び、割木で千光院を打とうとしたり白刃を振り回したため、千光院が自分の刀で宇治右衛門を刺殺した事件。理不尽な宇治右衛門の攻撃にやむを得ずした行為として、千光院は構いなしとされた。以上の11の判例から、武士の名誉な体面を汚されたことへの反撃を当然視する古い武士道思想の土台の上に、18世紀半ば頃になると、庶民についても理不尽な攻撃に反撃して、貞操なり身体なりを守る行為の罪を問わない事例がみられるようになるので、これを正当防衛的思想の発現とみれば、仙台藩は、石井の言うように70年も早くとは言えないにしても、少なくとも20年から30年ほど幕府より早く正当防衛を認めたということができるだろう。幕末期の仙台藩刑事法を示す『刑法局格例調』でも、「殺人の類」の一項として、「一 無礼の挙動に及ばれ候か、何ぞよんどころなき筋これあり、人を手殺し候者は、構いなく差し置き候事、」とあるので、18世紀半ばの状況が維持されたと思われる。もっとも、この条文は無礼討ちを認めたもので正当防衛そのものではないかもしれないが、無礼討ちは正当防衛のうち武士の特権と言えるので、広い意味で正当防衛の規定と考えてよいだろう。このように、近代刑法の急迫不正の侵害に対する正当防衛と比べると、名誉や体面や妻の貞操など封建倫理に対する侵害への反撃が認められたという側面が強いが、その一環として一般的な急迫不正の侵害への正当防衛も容認したというのが仙台藩の態度だったと言えると思われる。(ただし、武士については、正当防衛か否かにかかわらず、とにかく、やられたらやり返せ、というのが仙台藩が家臣に要求した態度であったことが指摘される。→次の項へ) 仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)(2025年08月03日)に続く■関連する過去の記事 フリーページ「戦国・藩政期の仙台・宮城」から「仙台藩の藩政」をご覧ください。(主なものは下記) 仙台藩の罪と罰を考える(その10 拘禁刑、さらし刑、肉体刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その9 奴刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その8 追放刑)(2025年08月10日) 仙台藩の罪と罰を考える(その7 流刑)(2025年08月08日) 仙台藩の罪と罰を考える(その6 江戸屋敷と刑罰)(2025年08月05日) 仙台藩の罪と罰を考える(その5 刑場と死刑)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日) 仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日) 仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日) 芦東山記念館を訪れる(2013年5月7日) 仙台藩の刑制と流刑地(10年2月10日) 芦東山と江戸期の司法制度(08年10月2日) 仙台藩の刑場(07年9月3日) 仙台藩の牢屋(07年8月19日) 仙台藩の法治体制(06年11月20日) 岩手の生んだ大学者の芦東山(06年3月29日)

2025.07.24

コメント(0)

-

仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)

仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日)から続く■吉田正志『仙台藩の罪と罰』慈学社出版、2013年 をもとにしています。4 殺人の罪ドイツ刑法をモデルに明治40年制定された刑法は、殺人罪(第199条)の一条のみで、具体的事情は裁判官が総合的に判断して、死刑から懲役5年の範囲で刑を科することになる。しかし、フランス法をモデルとした明治13年の刑法も、謀殺(計画的な殺人)は死刑(第292条)、毒殺は死刑(第293条)、故意の殺人(故殺)は無期徒刑(第294条)、残酷なやりかたの殺人は死刑(第295条)など、殺人の内容を細かく規定して、裁判官の裁量の余地を狭めていた。それ以前に、明治政府が古代の中国や我が国の律(りつ)などを参考に制定した『新律綱領』(明治3年=1870)では、祖父母、父母、主人を殺した者は梟首(=獄門)、故殺は斬(ざん)など、殺人を類型に分けて刑を決めている。江戸幕府の『公事方御定書』(寛保2年=1742)下巻第71条「人殺しならびに疵附けなどお仕置きの事」でも、殺人を細かく類型に分けている。・主殺しは、2日さらし1日引き廻し鋸挽きのうえ磔・古主(以前の主人)殺しは、さらしのうえ磔・親殺しは、引き廻しのうえ磔・毒殺は獄門・単純殺人は、下手人(=単純な斬首)・辻切りは、引き廻しのうえ死罪(=斬首のうえ死体を様(ためし)切りに利用、さらに闕所(けっしょ、財産没収)を付加)など。これらは主として判例の積み重ねで作り上げられたと思われる。では、仙台藩の『評定所格式帳』(元禄16年=1703)ではどうか。・人殺しの類(第11条) 一般の殺人は死罪(武士は斬罪、凡下は切り捨て)・主殺しの類(第12条) 引きさらし竹鋸で挽き磔の刑を科す。妻子は同罪、父母兄弟は死罪。なお、主人の嫡子を殺した場合は主殺しと同じだが、次男三男や弟を殺した場合は、城下引きさらしたうえ磔、と差別を設けている・親子など殺し候者の類(第13条) 親殺しは主殺しと同じ。親が子を殺した場合は、獄門、事情によって牢朽し(ろうくだし)、密夫に本夫を殺させた妻と密夫は、ひきさらし磔、妻を殺した夫は獄門、悪質な場合は磔、兄を殺した弟、伯父を殺した甥は磔、弟を殺した兄は獄門。このように目上の者を殺したケースが重く罰せられる・毒害の類(第14条) 妻が夫を毒殺した事件で妻が磔とされた。主人に毒を与えた場合は、主人が死ななくても、ひきさらしのうえ磔、となった・乱心物の類(第15条) 殺した者の親類に与えて死罪とする、兄を殺した事件では磔になっている明治初年に明治政府に提出された『刑法局格例調』は、仙台藩の判例の集大成である。この中で「殺人の類」全33か条は、評定所格式帳と同様の規定も多いが、目新しい箇条もある。例えば、・妻が子を置いて出て行って、その子を養育しかねて殺害した卒族を、入牢(じゅろう)に・妻と口論して薪で突き死なせた者を、近流に・同行のものを狐狸と疑い殺した者を、刎首(=斬首)になどの判例が新たに付け加えられている。これら仙台藩の科刑が、幕府や他藩とどう違うかを問うのは、具体的な事件がたくさん生じていて煩雑になるが、むしろ仙台藩の特徴としては、殺人を犯しても罰せられない事例(正当防衛、喧嘩両成敗、無礼討ち、家来手討ち)について検討してみたい(→次項へ)。 仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日)に続く■関連する過去の記事 フリーページ「戦国・藩政期の仙台・宮城」から「仙台藩の藩政」をご覧ください。(主なものは下記) 仙台藩の罪と罰を考える(その10 拘禁刑、さらし刑、肉体刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その9 奴刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その8 追放刑)(2025年08月10日) 仙台藩の罪と罰を考える(その7 流刑)(2025年08月08日) 仙台藩の罪と罰を考える(その6 江戸屋敷と刑罰)(2025年08月05日) 仙台藩の罪と罰を考える(その5 刑場と死刑)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日) 仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日) 仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日) 芦東山記念館を訪れる(2013年5月7日) 仙台藩の刑制と流刑地(10年2月10日) 芦東山と江戸期の司法制度(08年10月2日) 仙台藩の刑場(07年9月3日) 仙台藩の牢屋(07年8月19日) 仙台藩の法治体制(06年11月20日) 岩手の生んだ大学者の芦東山(06年3月29日)

2025.07.22

コメント(0)

-

仙台藩の罪と罰を考える(その1)

法制史の学者の先生が、一般向けにわかりやすく解説される下記文献から。(この記事シリーズは全10回になります。記事の末尾のリストを参照下さい。)■吉田正志『仙台藩の罪と罰』慈学社出版、2013年1 評定所格式帳について幕府は、キリシタン禁止令のように全国的に発布した法もあり、また、各大名にできるだけ幕府法にならうよう要求したが、決して大名領で適用を強制することはなかった。従って、外様大藩の大名には、かなり独自性の強い刑法を制定したケースがあり、仙台藩もそうであった。仙台藩は元禄16年(1703)11月28日付で『評定所格式帳』という藩の根本法典を制定。その多くは刑罰の条項で、以後藩の終末まで大枠が維持された。(評定所格式帳制定の経緯)仙台藩は、家臣に領地領民を支配させる地方知行制をとり、しかも中級家臣にまで与えており、侍総数2047人中1700人が地方知行だったとの記録がある(寛文10年=1670)。俸禄制と異なり、自身が領民を罰する意識を持つのも当然だが、江戸時代の大名は中央集権体制の一環として刑罰権を大名に集中させようとする。仙台藩は幕末まで地方知行制を維持したが、家臣に年貢徴収などは認めても、刑罰権については早い段階から藩主に集中しようと努めた。政宗時代にはまだ家臣の刑罰権を否定する動きは少ないが、二代忠宗(寛永13年ー)になると、寛永14年に奉行(他藩の家老にあたる)連名の通達で、藩主の許可なく家臣が百姓町人を成敗してはならないと命じる。しかしおそらく上級家臣に無視されただろう。三代綱宗(万治1年ー)が隠居させられ四代亀千代(綱村)が跡を継ぐと、後見役の家臣たちに権力争いが生じた(寛文事件、伊達騒動)結果、仙台藩は幕府の強力な監視下に置かれ、成長した綱村は元禄7年(1694)、寛永14年の法令をよく守れと命令を発する。この命令の中には、他国には家臣が勝手に仕置きを申し付けるところはないと述べている。家臣、特に一門衆は反発したようだが、元禄13年(1700)に至って一門衆から藩に伺いが提出される。(1.寛永14年令は一門に伝えられなかった、2.百姓が領主のいうことを守らなくなる、3.死罪以外は自分たちで申しつけたい)これに対して、藩は元禄14年奉行連名で回答している。(1)藩の裁判所である評定所の機能が充実しつつある(2)裁判が不統一では他国に聞こえが悪い(3)元禄10年(1697)幕府「自分仕置き令」などの幕府法を強く意識し、刑罰権は国主のみに認められているここで(3)は、大名が自分の領分限りで処理できる事件は幕府に伺うことなく死刑まで科してよいと現状を追認したもの(他領と関係する事件は幕府の月当番老中に伺いを出すよう命じた)。そして、家臣たちがバラバラに裁判をするのでなく藩が一元的基準で刑罰を統一するのに必要だったのが、先例集であり、そのために『評定所格式帳』が作られた。(評定所格式帳の意義)幕府の八代将軍吉宗により寛保2年(1742)に制定された『公事方御定書』より40年も早く制定された。それまで幕府がまとまった法典を制定しなかったのは、三代家光が、先例集を利用した町奉行に、どんなに似た事件でも必ず内容に違いがあるから具体的内容に即して裁判せよと語ったエピソードが尊重されて、先例集が進まなかったのではないか。もっとも、仙台藩の評定所格式帳の制定直前に、綱村は幕府に隠居願を出す羽目に追い込まれ、その具体的運用は五代吉村に任されることになる。2 刑罰体系 ー 侍と凡下武士に対する刑罰と凡下(庶民)に対する刑罰では、体系に違いがある。犯罪の内容によって、侍の身分を剝奪して凡下の刑を科する事例がみられる。その最初の例が、享保15年(1730)の2件の評定所判決。放火に対する凡下の刑罰である火罪に処するために、盗みのため放火した武士に対して下したものなど。また、享保17年判決では、凡下の死刑の一種である磔にした判決。有名なのが日塔喜右衛門の事件。宝暦2年(1752)、桃生郡女川村に在郷屋敷を持つ飯田(はんだ)能登(450石)の家来の喜右衛門が能登の妻と密通の上、能登を殺害し、盛岡領まで逃亡したとされる。喜右衛門は凡下に落とされたうえ、芭蕉の辻で3日間さらし、竹鋸で挽いて、士丁市中を引きさらしてから、七北田処刑場で磔という凡下で最も重い死刑に処している。なお、喜右衛門の父は凡下として田代浜に流罪(士分にも流罪はあるが島での扱いが異なる)、母も凡下のみの刑である奴の刑。以上のような重大犯罪でなくても、士分に不似合いの振る舞いで凡下に落とされる事例がある。例えば、元文3年(1738)、侍でありながら凡下の仕事である愛子村藩有林の材木伐り出しの人足となり、木の下敷きになって死んだのは、不届き至極とされた(子も凡下に)。寛延2年(1749)、帯刀せずに若林城下の堀で溺死したのは、士に似合わない所行として凡下に落とされ跡式をつぶされている。宝暦3年(1753)には、湯屋で刀や衣類を盗んだとして、凡下に落としたうえ切り捨てを申し渡されている。明治元年(1868)にも凡下に落とす制度が適用されている。仙台藩の判例集をみると、士(住持職、肝入、沙門)に不似合い、という言葉がよく登場する。江戸時代が身分制社会である以上、身分や分際にふさわしい行動規範が想定され、それから逸脱されると加重された処罰を覚悟しなければならなかったといえる。3 侍身分と凡下身分の違い身分侍身分凡下身分(農民)竹鋸にて挽き磔火罪(かざい)磔獄門牢前において斬罪切り捨て牢前において切腹その身屋敷にて切腹遠流(江島)遠流(江島)島奴近流(田代島、網地浜、長渡浜)近流(田代島、網地浜、長渡浜)島奴他国追放遠き川切り追放遠き川切り追放奴他人預け三郡追放三郡追放二郡追放二郡追放一郡追放一郡追放一村追放城下追放城下追放親類預け改易扶持召し放し(半分の場合あり)半地(知行の半分)召し上げ逼塞日数牢舎閉門戸結(とゆい)縄懸け(なわかけ)蟄居押し込め慎み親類預け過料(かりょう)しかり※農民に対しては、戸結と押し込めの間に縄懸けという拘禁刑が採用されていた。 仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日)に続く。なお、死刑の種類、執行方法、処刑場などについては、仙台藩の罪と罰を考える(その5 刑場と死刑)(2025年08月03日)に記しております。■関連する過去の記事 フリーページ「戦国・藩政期の仙台・宮城」から「仙台藩の藩政」をご覧ください。(主なものは下記) 仙台藩の罪と罰を考える(その10 拘禁刑、さらし刑、肉体刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その9 奴刑)(2025年08月11日) 仙台藩の罪と罰を考える(その8 追放刑)(2025年08月10日) 仙台藩の罪と罰を考える(その7 流刑)(2025年08月08日) 仙台藩の罪と罰を考える(その6 江戸屋敷と刑罰)(2025年08月05日) 仙台藩の罪と罰を考える(その5 刑場と死刑)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その4 喧嘩両成敗)(2025年08月03日) 仙台藩の罪と罰を考える(その3 正当防衛)(2025年07月24日) 仙台藩の罪と罰を考える(その2 殺人の罪)(2025年07月22日) 仙台藩の罪と罰を考える(その1)(2025年07月21日) 芦東山記念館を訪れる(2013年5月7日) 仙台藩の刑制と流刑地(10年2月10日) 芦東山と江戸期の司法制度(08年10月2日) 仙台藩の刑場(07年9月3日) 仙台藩の牢屋(07年8月19日) 仙台藩の法治体制(06年11月20日) 岩手の生んだ大学者の芦東山(06年3月29日)

2025.07.21

コメント(0)

-

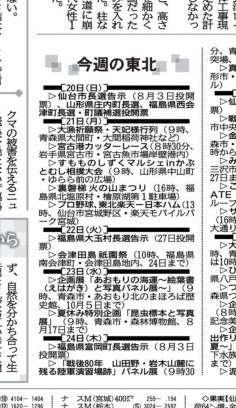

選挙の告示(公示)日を早める事例

今日は参院選挙の投票日。ところで河北新報朝刊を見て、あれっと思った。画像(下記)の通りなのだが、22日(火)大玉村長選告示(27日投開票)、24日(木)富岡町長選告示(8月3日投開票)、と出ている。大玉村が5日間、富岡町が10日間、と選挙期間が違っているのだ。(河北新報7月20日朝刊から)公職選挙法を確認しよう。「第5章 選挙期日」に選挙期日の定め(任期満了前30日以内、解散から40日以内、など)とあわせて、公示や告示の定めがある。●総選挙(衆議院議員)=少なくとも12日前に公示(31条4項)●通常選挙(参議院議員)=少なくとも17日前に公示(32条3項)●一般選挙(地方公共団体の議員の任期満了)、長の任期満了に因る選挙(33条5項)(1)都道府県知事 少なくとも17日前に告示(2)指定都市の長 少なくとも14日前に告示(3)都道府県・指定都市の議会の議員 少なくとも9日前に告示(4)指定都市以外の市の議会の議員及び長 少なくとも7日前に告示(5)町村の議会の議員及び長 少なくとも5日前に告示町村の長の場合、5日前の告示がルールと思っていたが、法律上は「少なくとも5日前」なので、10日前も可能となる。(特例規定や特例法の有無までは確認していない。)富岡町の公式サイトを見ると、やはり、町長選挙は8月3日(日)投票で告示日は10日前の7月24日(木)である。町外に滞在している町民が不在者投票をするための余裕を考えたことが考えられる。不在者投票は町外滞在者がまず富岡町役場に請求書を郵送して、次いで富岡町選管が投票用紙等を滞在者に郵送し、そのうえで滞在している市区町村で投票する。面倒な手続きなので公選法が定める最低の5日間では事実上難しい。10日前の告示とすることで、7月25日(金)から8月2日(土)まで不在者投票が可能となる。このほか、投票日の当日投票所は、いわき市、郡山市にも設けれられ、さらに期日前投票所は、いわき市、郡山市、三春町、大玉村にも設けられている。令和6年3月の町議会議員一般選挙も、3月24日(日)の投票で告示日が3月14日(木)と、10日前となっていた。東日本大震災の影響だとすると、そもそも議員や長の任期を特例的に延長する法改正が行われ、多数の自治体で選挙期日を何か月も延期したことは記憶に残っている。しかし、例えば宮城県内で、告示日を前倒して選挙期間を長くしたかどうかまでは、記憶が定かではない。実は、公選法の定める最低期間を延ばした事例という意味では、国政選挙でも公示日を一日前倒した例がある。前回2022年の参院通常選挙では、沖縄慰霊の日との兼ね合いで17日前の木曜日を1日前倒して水曜日に公示した。■関連する過去の記事 青森県知事選挙 投票日(2011年6月5日)(震災と選挙を考える) 震災と選挙を考える(2011年4月5日)(選挙ないし民主主義と震災)

2025.07.20

コメント(0)

-

大手葬儀会社のティア

NHKニュースで、名古屋市の葬儀場で遺体を取り違えて出棺して火葬し、葬儀場の運営会社が遺族に謝罪、と報じていた。同姓の別の遺体を出棺してしまい、火葬の後に遺族から指摘を受けて取り違えがわかった。謝罪して改めて出棺した。なお、誤って火葬された人には身寄りがなかった、ということだ。ニュース映像では立派な葬祭会館が映っていたが、ティアという社名は最近勉強したばかりなのでピンときた。売上高200億円の大手葬祭専門会社だ。このミスは1月のことで、会社のサイトを見たら昨日(7月10日)付けのコメントが出ているので、報道を受けての対応だろう。遺族の意向があって本件は社内限りに扱っていた、という言い方だ。■関連する過去の記事 葬儀業界を学ぶ(2025年07月01日) 樹木葬は一関市が発祥(2025年07月02日)

2025.07.11

コメント(0)

-

女子大学の共学化を考える

仙台白百合女子大学が共学に移行することを決定したとの報道があった。同大学のサイトにも、【重要なお知らせ】として「仙台白百合女子大学の共学化について」として出ている(7月8日付)。東北唯一の4年制カトリック大学として、少子化に対応し教育の質を維持向上し規模を図るためという。圧倒的な少子化と全国的な大学経営問題を踏まえれば、動きが出るのは自然である。少子化の要因を別にするとしても、男女共同参画や共学志向など、社会環境の変化もあげられる(同大学のお知らせでも言及している)。先月には、我が国最大規模の女子大学、武庫川女子大学が共学化の方針だと報じられた。テレビでは戸惑う在学生のインタビューが流されていた。女子大だから入った、話が違う、という趣旨だった。多数派かどうかはわからないが、確かにそういう声もあるだろう。かつて宮城県では県立高校の共学化で大いに騒いだ。当時は、少子化問題よりも、共同参画、教育理念、伝統などが論じられた。同窓生だけでなく、現役の高校生も別学を維持せよと必死に訴えて報道されたりしていた。当ジャーナルは、教育水準(ハッキリ言えば宮城県の公立高校の学力や進学実績の問題)、や教育財政にも配慮して議論すべきだとしてきた。もう20年も前になる。いまはどうだろう。教育論として女子大学の意義はもちろん議論されるべきとは思う。ただ、時代は変わった。■関連する過去の記事 宮城県立高校の共学化論議に関する記事は、下記リスト中に多数あります。 宮城(6)教育・文化・ひと・事件事故

2025.07.10

コメント(0)

-

船岡の海軍火薬廠に動員された菅原郁夫さん

戦後80年になるが、6月21日河北新報の記事は迫力があった。以下に引用(要約)させていただく(記事には田村賢心と署名あり)。(見出し)宮城・元若柳町長 菅原さん14歳 海軍火薬廠に動員少年少女が危険な業務(以下、記事の要約引用)現在の柴田町と角田市の境にあった旧海軍の大規模火薬工場(第一海軍火薬廠)は、面積530万m2、東洋一の規模を誇る火薬工場で、終戦まで約3万トンを製造した。終戦直前には1万人以上が勤務し、1944年からは約3千人が学徒動員された。菅原郁夫さん(94歳)は、戦後80年を機に、少年少女が危険な場に駆り出された戦争の実像を若い世代に伝えるため、これまで口にすることのなかった経験を語った。菅原さんは若柳町に生まれ、若柳国民学校高等科2年を卒業した45年3月に、14歳で勤労少年として第一海軍火薬廠に終戦まで5か月ほど動員された。海軍飛行予科練習生に合格しており、入隊通知が届くまでの勤務を教師に勧められた。早く兵隊になり命を落としても国に尽くしたいという気持ちを抑えて、県南の女子学生らに交じって仕事に励んだ。製造途中の火薬に不純物が混入していないか点検し、問題なければ乾燥室に運ぶ。自分は重労働でなかったが、化学物質に直接触れる他の工員は手や顔が黄色く、危険と隣り合わせだった。上空を米軍機が飛来するのを見たことはなかったが、もし爆撃されていたら相当な犠牲が出ていただろう。玉音放送は仕事中で聞けず、上司から敗戦を聞いた。悔しさや悲しみもなく、入隊はなくなった、若柳の親元に帰れるなあ、ぐらいしか考えなかった。翌46年、町役場職員となる。総務課長、収入役、助役などを歴任、1988年58歳で町長に当選、栗原市発足(2005年)まで5期務めた。胸中には、国民学校しか出ていない劣等感があり、火薬廠勤めを自ら公にすることはなかった。戦後80年の今年、戦争遺構を伝える河北新報記事に触れた。火薬廠跡地は現在、陸上自衛隊船岡駐屯地、仙台大学、宇宙航空研究開発機構(JAXA)角田宇宙センターなどが建つ。そこにかつて、若者が危険な業務に動員された施設があったことを、語り継ぐ必要性を感じた。戦争はあってはならない。現代の若者にも火薬廠を知ってもらいたい。自身より長く働いた元工員たちには、苦労や懐かしさを語れる人もいるのではないかと期待する。(以上)当ジャーナルでも船岡の海軍火薬廠について記事にした(2011年、そのベースは1985年の朝日新聞連載)。建設の経緯、工場業務の実態、空襲を免れたこと、終戦後の財産処分や従業員のこと、自衛隊や大学の誘致、養護学校、など貴重な内容で、朝日の連載記事に登場された方々も40年前の時点だった。当時を知る方も一層少なくなっており、今回の菅原さんの発言は非常に重要だと思う。工場があった事実、そして歴史を、多くの人たちに知っていただきたい。■関連する過去の記事 船岡と海軍火薬廠の歴史(その3)(2011年10月16日) 船岡と海軍火薬廠の歴史(その2)(2011年10月14日) 船岡と海軍火薬廠の歴史(その1)(2011年10月13日)

2025.07.06

コメント(0)

-

区域外にある役場

鹿児島県の十島村では、地震が続いているため、災害救助法が適用され住民の本土への避難も始まっている。被害の少ないことと円滑で確実な対応を願う。ところで、数日前にTVニュースで村長が記者会見しているときに、鹿児島市内の村役場からと説明されていて驚いた。他市町村に所在する役場といえば、かつての東通村が有名だが、今では沖縄県の竹富町くらいに思っていたからだ。鹿児島県では、十島村と三島村がいずれも鹿児島市内に役場を置いているという。十島村役場はフェリーが発着する埠頭の近くにあるようだ。法制度上の言い方をすると、市町村のエリアは「区域」と呼ばれ(地方自治法5条1項ほか)、区域に住所を持つ者が「住民」になる(10条1項)。市役所や役場などと呼ばれる施設は、市町村(<地方公共団体)の「事務所」であり、条例でその位置を定める(4条1項)。この条例(位置条例)は、議会で出席議員の3分の2以上の多数決を要する(4条3項)。区域外に市町村の施設を置くケースでは、県内だと塩竈市立第三中学校だ。地方自治法上は公の施設の区域外設置(244条の3第1項)というもので、関係自治体と協議の上、両自治体の議会の議決が必要になる(同条3項)。■関連する過去の記事 学区の外に所在する中学校(2011年3月10日)施設の区域外設置は意外と多くて、宮城県内だけでもさまざまな実例がある。ざっとケース別に上げてみると以下のごとし。・学校 塩竈市立第三中学校(多賀城市、昭和24)・緑地 仙台市七北田川田子緑地(多賀城市、平成12年)・上水道供給施設 多数あり・ガス供給施設 仙台市が利府町、富谷市、名取市、大和町、大衡村に・バス 白石市民バス(丸森町、平成17) 大郷町(大崎市、塩竈市、利府町など5市町に、平成12以降)・埋め立て処分場 塩竈市(利府町、昭和50)・その他 丸森町青葉旗巻古戦場公園(福島県相馬市、平成18)最後の古戦場公園はユニークなケースだと思う。

2025.07.05

コメント(0)

-

樹木葬は一関市が発祥

樹木葬の発祥が一関だという。樹木葬墓地とは、墓石の代わりに樹木をシンボルとする墓地。1999年に一関市の祥雲寺で誕生した。なお、当初から祥雲寺別院知勝院として運営したが、2006年知勝院は宗教法人となり、以降は知勝院が運営主体。2003年に町田いずみ浄苑の一角に、NPO法人エンディングセンターが桜葬墓地を開設。2006年には横浜市が横浜ドリームランド跡地を墓地にする際、樹木葬墓地を造成。これらには契約が殺到し、都市型の樹木葬墓地が次々造成されていく。現在、新規で墓地を購入する人の4割が樹木葬墓地を選ぶといわれる。樹木葬墓地は永代管理(継承が不要)タイプが多く、墓石がない分安価で、需要が急拡大。未使用地に樹木葬エリアを造成して販売する墓地・墓園も増加した。近年では、墓石関連以外の葬儀社などが参入。宗教法人の未使用地を利用し共同開発するなど。■吉川美津子、塚本優、星野哲『図解入門業界研究 最新 葬儀業界の動向と仕組みがよ~くわかる本』秀和システム、2024年■関連する過去の記事 葬儀業界を学ぶ(2025年07月01日)祥雲寺といえば、田村家の菩提寺。知勝院(一関市萩荘)のサイトをみると、次のように説明がある。------------祥雲寺(臨済宗妙心寺派、旧一関藩主田村家菩提寺)16世千坂げんぽう住職は、地域在来の樹木を墓石の代わりとする自然再生型樹木葬墓地を考案。人の手が入らなくなった里山を購入し、墓地として整備を始め、1999年より樹木葬墓地を開山しました。これが日本初の樹木葬墓地「知勝院」の始まりです。------------シンボルツリー型の樹木葬墓地ではなく、一つの墓所ごとに一本植えるのだという。後継ぎを要しない永代供養で、最後の埋葬者から33年間お寺が管理(使用貸借の期限)したあとも、合葬せずそのまま土にかえる、とのこと。

2025.07.02

コメント(0)

-

葬儀業界を学ぶ

最近、仙台と周辺で、少人数、家族葬、見送り型などをうたう小規模な葬儀施設が急増しているように思う。ブランド名でいうと、みおくり邸宅、タクセル、仙和など。閉店したコンビニを改装したものもあれば、ちょっとした空き地があっという間に変貌したり。荘厳な葬儀のイメージとは打って変わって、手軽、安さ、明るさ、便利さ、を前面に出す勢いだ。時代の要請なのだろう。ビジネスモデルとして成り立つから急増するのだが、そもそも葬儀業界とはどういうものかと思い、下記の書籍を読んでみた。■吉川美津子、塚本優、星野哲『図解入門業界研究 最新 葬儀業界の動向と仕組みがよ~くわかる本』秀和システム、2024年大まかに把握できたことを記す。1.全体的な傾向・死亡者数100万人突破(2023年)、今後20年は葬儀件数増加が見込まれ、異業種からの参入も激化・葬儀費用も低下傾向。理由は、価格競争や紹介ビジネス、参列者減少(コロナ、コミュニティ希薄)、事前の比較検討(終活)が浸透・これに伴い、「家族葬」が増加・なお、墓も多様化し、承継や管理の問題で「墓じまい」も増えてきた・無縁社会の問題。引き取り手のない遺骨が6万柱に(2021年総務省調査)2.葬儀業界の動向・葬儀ビジネス市場規模は1.6兆円(2022年、矢野経済研究所)・内訳は、(1)葬儀費用(遺体搬送、会場利用料、葬儀告別式など)1.2兆円、(2)飲食費0.2兆円、(3)返礼品0.2兆円である。・なお、これに、お布施代、火葬費用、仏具、霊園、墓石など含めた「供養業界」全体は、2.5兆円を超える・葬儀市場規模は、件数と平均単価の積・平均単価が(コロナ前から)低下傾向。これは、少子化や社会的つながり希薄化で参列者が減ったから・また、紹介会社の受注シェアが増え(1割)格安の葬儀価格に集客される・今後も、一般葬(大人数、高価格)から家族葬(少人数、低価格)、直葬・火葬式などへの移行が進むだろう3.葬儀業者とシェア・葬儀業は許認可や登録制でなく、多様な業種業態が参入。中でもシェアが多いのは、参入の経緯の順に、(1)葬儀専門業者(=地域密着の零細が多い)(2)冠婚葬祭互助会(=会員制のサービス業態で結婚式から葬儀に中心が移った)(3)協同組合系(JA葬祭、生協など)(4)異業種からの参入(仏壇仏具、墓石霊園、生花業、ホテルなどから)・推定シェアは、冠婚葬祭互助会約40%、葬儀専門業者約30%、協同組合系約15%4.葬儀専門業者の動向・かつては市場を独占、互助会、JA等の出現と、店主の高齢化、後継者不足で廃業も増えたが、地域密着で健闘する中小葬儀社も多い。→例えば岩手県釜石市のハウスセレモニー。2014年創業、互助会を抜いてシェア率トップの33%(2024年1月)・葬儀専門業者の売上高ベスト4(2024年6月) 1.ライフアンドデザイン・グループ(2016創業、売上高227億円)、 2.燦ホールディングス(224億円、2024年7月きずなHDにTOB実施と発表)、 3.ティア(1997設立、140億円、八光殿と東海典礼を子会社化して2024年9月決算で189億円見込む→【おだずま注】会社サイトによると2024年9月決算売上高188億円)、 4.きずなHD(121億円)・なお、仏壇や墓石など含めた供養総合事業のトップは、金宝堂で400億円程度・商業組合として、経産大臣認可の「全日本葬祭業協同組合連合会」(全葬連)がある。都道府県単位など56協同組合、1229社が加盟。葬儀専門業者は4千から5千とされ、組織率は25から30%程度・【おだずま補遺】全葬連サイトから東北関係の会員組合を拾ってみた(以下)青森県 青森県葬祭事業協同組合岩手県 岩手県葬祭業協同組合(組合員数37)宮城県 宮城県葬祭業協同組合(宮葬協、組合員数40)=仙台葬祭(飯坂屋)、菊地葬儀社、くさかや、ごんきや、白寿殿、清月記(ファミーユ、斎苑、みおくり邸宅、一乃庵、東洋館)、花祭壇、石巻葬儀社、NOMCO&CO.(菩提樹、タクセル)、やすらぎ葬儀社、など秋田県 秋田県葬祭業協同組合(組合員数20)山形県 山形県葬祭業協同組合(組合員数13、拾い方違うかも)福島県 福島県葬祭業協同組合(組合員数18)5.冠婚葬祭互助会の動向・第1号は、西村熊彦が頼母子講を参考に創業した横須賀冠婚葬祭互助会(1948年)。このビジネスモデルが愛知県、全国に広がる・消費者保護のため制定された割賦販売法(1972)の対象とされ、前受金(会員の積立金)の2分の1の保全が義務化。また経産大臣の許可事業に・平成に入るとメインが冠婚から葬祭へ。さらに2000年代には葬儀単価が大幅下落・互助会数は236社、契約2125万件、前受金残高2.4兆円(2024年)・互助会数はピーク(1986)の415社から減ったが、他社を引き受けた整理淘汰で、新規参入ははほとんどない・経産大臣認可のためには、資本金2000万円など財務上の基準が厳しい・互助会の数は葬儀専門業者の1割だが、規模が格段に大きいことなどから、シェアはトップを保持・組織として、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助支援協会(ママ)・前受金保全機構として(互助会から供託を受ける)、互助会保証株式会社・【おだずま補遺】団体のサイトがいくつかある。調べてみた。以下・一般社団法人全日本冠婚葬祭互助支援協会(全冠協)55社が加盟、東北では7つのようだ。玉姫グループ青森、報恩互助会(八戸市)、玉姫グループ(八戸市)、アーバン(気仙沼市)、庄内互助センター(酒田市)、フローラ(南相馬市)、アルファクラブ(郡山市)、アルファクラブ東北(郡山市)。なお、会館一覧を見ると、宮城や秋田ではシティホール、岩手ではさがみ典礼、福島ではファミラル、青森でセレモニーホール、山形でファミリー斎場などが見える・一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(全互協、昭和48、平成25一般社団移行)199社加盟、東北ブロックの加盟社は29ある。宮城県だと、会社はベルコ、セレモニー吉岡、アーバン、あいあーる。宮城県の葬儀場は、シティホール(ベルコ)、フローラ、アーバンメモリアルホール、家族葬邸宅デュエ(あいあーる提携契約)、セレモニア(あいあーる提携契約)、セレモール(あいあーる)、典礼会館(サンファミリー、日本セレモニー(山口県)専属契約)など・全国冠婚葬祭互助会連盟(全互連)東北では5社。あいあーる、サンファミリー(盛岡市)、へいあん秋田、ナウエル(米沢市)、ジョイン(山形市)6.協同組合系葬儀業者(JA)の動向・全国のJAは598で、葬儀取り扱いは381(2021年)・形態は、自社(子会社含む)施行、連合会(経済連、全農県本部)との共同施行、民間委託の3つ・JA葬祭が市場シェア15%を占めるに至った要因は、自社施行(うち子会社方式が4割)による専門性の追求と、資金力による葬祭ホールの積極出店(996か所、2021年)・しかしニーズ多様化と競争激化で2019年をピークに施行件数減少に・人事制度(異動によりプロフェッショナルが育たない)を指摘するJA内部の意見も7.協同組合系葬儀業者(生協)の動向・最初に葬儀事業を始めたのは1979年のトヨタ生活協同組合。全生協数555のうち、葬祭事業実施は33組合・形態は、直営型(生協が葬祭会館を持ち職員が従事)と提携型(元受け形式と斡旋形式がある)がある・組合員への認知の低さ、スタッフの育成などが課題8.異業種・業態系葬儀業者について・ホテル、鉄道、高齢者施設事業などからの参入・ホテルは、遺体遺骨、焼香、読経鳴物は禁止されるが、お別れ会などの場所として。新しい形式の「葬儀」(ホテル葬)・総合ホテルの売上構成では宴会部門が3分の1から2分の1とされるが、企業宴会や婚礼儀式の激減で厳しい。このため、法事需要に力を入れる。特に寺院霊園の近隣のホテルは、法事後の会食のスタイルで大きな実績を・鉄道会社は、95年阪急電鉄を皮切りに、98年京浜急行、05年南海電鉄、2014年京王電鉄が参入・成長が速いのは南海電鉄で、葬儀事業会社「南海グリーフサポート」が大阪府和歌山県に葬祭ホール17店舗を開設、葬儀専門会社大手のティアのフランチャイズとして年間2千件以上を施行・東武鉄道も葬儀専門会社「東武セレモニー」を設立して参入したが、2018年に同社をグループ指定解除した・介護・高齢者事業はもともと社会保障制度に頼ってきたが、制度(破綻の危機)に依存しない新たなビジネスとして葬儀に参入が増えている・学研ホールディングスときずなホールディングスが「学研ファミーユ」を設立(2022年、なお24年合弁解消)、2024年には子会社「学研ココファン」(全国に200以上の高齢者住宅)が葬儀サービス提供を開始。昔は高齢者施設で死亡しても葬儀会館で葬儀したが、参列者が少ない今は施設内で葬儀やお別れ会も増えてきたから・上位の高齢者施設事業会社だと定員数1万を超える。これらによる葬儀の内製化や葬儀事業者のM&Aなどが今後増えるだろう・その他、不動産業、タクシー業など9.葬儀紹介会社の動向・初登場は20年ほど前、現在では40社ほど。競争が激しく上位寡占化進む(5社で8割以上シェア)・webで集客し、提携する葬儀社から成約時に紹介手数料を受ける仕組み・サービス形態に2種類。・(1)葬儀定額プラン制(紹介会社が設定したプランと料金に従い提携葬儀社に施行を依頼)=葬儀の紹介・(2)葬儀社紹介型(紹介会社がヒアリングした希望に沿う提携葬儀社を紹介)=葬儀社の紹介・件数は圧倒的に(1)が多い。コスト重視の消費者とマッチするから。過当競争になりがちで、過去には、ポータルサイトが景表法違反で課徴金支払い命令受けたり(消費者庁)、独禁法の優越的な地位濫用で改善命令(公取委)も・(1)葬儀定額プラン型の代表的なポータルサイトは、ユニクエスト「小さなお葬式」、よりそう「よりそうお葬式」、イオン「イオンのお葬式」など・(2)葬儀社紹介型の代表的なポータルサイトは、鎌倉新書「いい葬儀」など・葬儀紹介会社共通の課題は、web広告クリック単価の上昇。1クリック3千円以上(時に7千円以上)のケースも。膨大な広告料の影響で紹介手数料も引き上げられ、当初は葬儀料金の15-25%だったものが、現在は30-40%と倍増。このため、紹介会社と提携解消する葬儀社も増えている。葬儀ポータルサイトのビジネスモデルは限界を迎えたとの声も・シェア断トツトップのユニクエストは、直営やフランチャイズで葬祭ホールの実店舗を増やしている。地域キーワードではなく自社ブランド名で検索してもらえれば集客コストが大幅にさがると、注目されている10.葬儀会館は増設ラッシュとダウンサイズ(家族葬)化が顕著・葬儀会館は依然建設ラッシュ続き、1990年には全国1千程度だったものが、2022年ついに1万か所を突破・要因は、少子核家族化の住宅事情に加え、天候に左右されず、駐車場もあり、食事支度も不要などのメリットから。現在は、葬儀全体の8割以上が葬儀会館・事業主体別に分類すると以下。(1)寺院の敷地内にある葬儀・法要会館、(2)公共の葬儀会館、(3)火葬場併設の葬儀式場、(4)葬儀業者が建てた葬儀会館・建設ラッシュが続くのは(4)である。90年代から年間300か所のペース・2021年新設の葬儀会館の経営主体別のシェアは、(a)冠婚葬祭互助会34%(90年代に比較して低下)、(b)全葬連加盟事業者22%(同上)、(c)JA系事業者11%(90年代に比較して台頭)、(d)その他事業者33%、である。・葬儀会館10,333か所(2022年)を都道府県別にみると、愛知県(652)が最多、福岡県(544)、大阪府(537)、神奈川県(423)、埼玉県(407)、東京都(399)、千葉県(393)など・東北では、青森119(うち2022年開設4)、岩手185(9)、宮城255(11)、秋田107(1)、山形160(2)、福島286(9)・死亡人口は2040年がピークだが、今のペースで葬儀式場が増えると(2030に全国で1400か所増加)、飽和状態になるとの見方も。エリアによっては2030年以前に飽和状態に・葬祭会館は小規模化、貸し切り型が主流に【おだずま注】同書前出では葬儀会館の語だが、葬祭会館とする章もある。執筆担当者の違いか・平均延床面積は急減した=1995から2021年までに月間フューネラルビジネスに掲載された550会館の平均は約2000m2であったが、3年後の2008年には、829m2に急降下・要因は、家族葬会館の普及、一会館あたり商圏が狭まり巨大会館は合わない・平均延床面積は更に低下し、2013-2021年では、500m2(150坪)ラインで横ばい。同誌掲載以外だともっと狭いだろう・延べ床60坪程度のコンビニをリノベーションした会館が増えた。20-30名程度収容、一日1件貸し切り型、荘厳からカジュアル(白木祭壇から生花祭壇など)、遺族控室は畳敷きからホテルスイート的に・コロナで会葬者が親族のみ(10名以下)となり、コンビニサイズ以下の30-50坪の会館も出現・一日葬・直葬が増加したため、遺体安置施設を整備する会館も増えた。家族葬会館は遺体安置機能を充実。既存会館も安置施設を増設など・ダウンサイズの流れとは逆に、あなたを忘れない(株)「想送庵カノン」(葛飾区)は看護学校校舎をリノベーションして14室を貸し式場に。儀式よりも故人と過ごす「安置葬」を提案し、単価も上昇11.業界の取組(1)葬儀単価から顧客単価アップへ・アフターサポート。従来の法事法要、返戻品、仏壇仏具、墓地墓石、役所手続などに加えて、遺品整理、相続、不動産などのサポート。さらには、住宅リフォーム、車の買い取り、高齢者施設紹介、などを行うところも・顧客に着目したLTV(ライフタイムバリュー)を上げる視点・福岡県のT社は、不動産処分の相談が多いことから、不動産事業に参入し成功した(2)生産性向上・市場規模の下落、働き方改革、人材確保難(死亡者数は増えるが就労人口は減る)などから生産性向上がテーマ・業務効率アップとして、分業制の導入。葬儀専門業者は、遺体引き取りからアフターサービスまで一人担当制を(互助会対抗策として)ウリにしてきたが、効率が悪いことから、分業(搬送、打ち合わせ、施行、コンタクトなど)にする社が増えてきた。また、IT化やDX導入・人時生産性(1人1時間あたり粗利益額)を高めるため、多店舗展開が効果的。さらに、1会館あたり損益分岐点を下げるためにドミナントで多店舗展開(店舗間移動時間を減らし人員配置)する社も(3)葬儀DX=葬儀事業者向け・LDT(葬祭に特化したシステム開発運営事業者)「スマート葬儀」は、クラウド葬祭管理システム(顧客情報、進捗、タスクの一元管理)・アスカネット(遺影写真など手掛ける)「アスカクラウド」は、遺影注文ができる(4)葬儀DX=葬儀事業社内のDX・アルファクラブ武蔵野(冠婚葬祭互助会)は、基幹システム「Zebra」で遺体管理、病院、自治外、火葬場との連携。また、メタバース霊園「風の霊」サービスを開始(2024年)。葬儀業界で初めて経産省DX認定事業者に・セレモニー(冠婚葬祭互助会)は、次世代葬儀式場「めぐりえ」を開設し、顧客と実際に対面せずに施設の解錠、照明、エアコン稼働など行い、また、遠隔接客システムで見学や相談も12.M&Aの動向・互助会だけでなく葬儀専門業者のM&Aも増えてきた。特に2023年から上位のM&Aが活発化。投資ファンドが絡んでいる・オーナー高齢化や後継者不在から、業績の良いうちに事業承継を図る業者も・互助会各社も家族葬ホールを出店。家族葬ホールの出店競争が激化しており、今後、互助会による葬儀専門業者のM&Aが起きそう書籍による勉強は、とりあえずここまで。(同書には、葬儀業界以外にも、お墓、お寺、終活ビジネスなど非常に興味深い内容が整理されている。)さて、みおくり邸宅、タクセル、仙和について考えてみる。まず、みおくり邸宅は、社長が宮葬協会長を務める清月記の直営の家族葬スタイルの会館、と考えていいだろう。同社サイトの沿革によると、2018年加茂が1号店のようだ。家族葬のタクセルは、宮葬協の加盟社である株式会社NOMCO&CO.が運営。同社サイトを見ると、同社は1980年に船舶売買業を主とする北日本海事株式会社として石巻市に創立され、ホテル、飲食ビル、2003年に菩提樹矢本をオープンして葬祭事業に進出。このほかデイサービスなども行っている。メモリアルホール菩提樹を石巻市や東松島市で運営しているが、家族葬ルーム菩提樹の名の会館もあり、貸し切りの家族葬だけに特化した会館に移行する流れがあったのだろう。そして、「家族葬のタクセル」は仙台では、東仙台、国見ケ丘、北根黒松、中江とあるようだ。すなわち、同社の葬祭事業の新展開として、仙台の家族葬需要に進出したのだろう。ところで、「家族葬のタクセル」で検索して出てくるサイトの説明では、栃木、茨城、群馬、静岡、愛知などで展開している。関東でテレビCMもしているそうだ。タクセルブランドの仙台での事業展開をNOMCO&CO.が担当したことになる。タクセルのサイトでは「会社名」として、栃木茨城はアルファクラブ株式会社、静岡はアルファクラブ静岡株式会社、愛知はライフセレモニーサービス株式会社、そして宮城がNOMCO&CO.とある。アルファクラブの名は、書籍中にも出ていた。本記事の私の整理(上記)でも書いたが、冠婚葬祭互助会系の会社として業界団体のサイトにも名がある。おそらく、上記11.(4)で記したDX推進で先端を行く「アルファクラブ武蔵野」と関係あるのだろう。実は、今回の参考書籍の後半に記載された個別の注目企業に「アルファクラブ武蔵野」がある。概要はこうだ。アルファクラブ武蔵野は、冠婚葬祭互助会の中で売上高トップのアルファクラブグループの中核企業。大宮区に本社。埼玉県全域と出雲市を営業エリアとし、120か所の葬祭会館、年間施行件数1.6万件。特徴は、ドミナント形式で家族葬ホールを増設することで、2021年以降は「さがみ典礼の家族葬」(旧:家族葬のソライエ)をハイピッチで出店。自社の大型会館を囲むように4店舗出店することで、労務管理や競合店対策になるという。そして、上記のように、DXの推進では、オンライン葬儀「アルファLIVE」を取り入れている。家族葬ホール「さがみ典礼の家族葬」では無人店舗化で成果を上げている。書籍にはタクセルに言及はなかったが、おそらく、アルファクラブグループとして、資本や業務ノウハウの提携があるのだろう。家族葬の仙和は、株式会社仙和(泉区)のサイトによると、宮城と山形に28会場。仙和は、昭和60年創業とのこと。しかし、サイトには、「きんぽう堂グループ」として、家族葬ホールを展開しており、日本全国241式場、年間17千件施行とある。北海道は家族葬のディアネス、東北は家族葬の仙和、関東は小さな森の家、静岡県などは家族葬のトワーズ、といった具合だ。仙和は、NOMCO&CO.と異なり、宮葬協の会員企業に名がない。金宝堂なら、今回勉強した書籍にも出ていた。上記4.にあるように、供養総合事業の全国トップ企業だ。仙和も仏壇仏具の販売から出発しているが、同社サイトの「仙和のあゆみ」によると、宮町、石巻、古川、柴田、塩釜、泉バイパス店、と続々販売店を展開し、山形市や天童市にも開設。2019年に家族葬専用式場1号店を福室に開設して、葬祭事業に乗り出した。「きんぽう堂のお葬式」ブランドを仙台・山形で担う「家族葬の仙和」という位置づけだろう。「会社概要」には、従業員43名、代表取締役には、金宝堂の社長である仲村和明の名がある。

2025.07.01

コメント(0)

-

河北新報の誤字

書き込むほどのことでもないのだが、今朝の河北新報朝刊で誤字を見つけた。1面で「日本式介護人材 ベトナムで育成」という大見出しの記事。宮城県などの介護やクリーニングの事業者でつくる組合が技能実習生を受け入れているのだが、JICA事業に採択されてベトナム現地の関係機関を9月に訪れる。そして、ベトナム北部のハイズオン省にあるハイズオン医療技術大にスタッフを派遣して、同大の教員に、日本語や日本の習慣を踏まえた介護のノウハウや指導方法を伝えて「マスタートレーナー」として育成する、などの内容だ。そして、その大学施設での介護実習の風景の写真が載せられている。その説明(キャプション)では、「ハンズオン医療短大での介護実習」と書かれている。(なお、続けて「短大は昨年9月に医療技術大に統合された」とある。)自宅に配達された紙面を見たのだが、念のため、ネット版でみても同様。いま(夜10時台)も直ってはいない。社内でだれも気付かないものか。7年くらい前か、高校野球で古川高校が「ゴールド負け」という記事があって、そのあとオンライン記事では「コールド負け」と訂正されていたことを思い出す。

2025.06.18

コメント(0)

-

松戸の松戸市長、宮城の宮城知事

今朝の新聞記事(6月12日、河北新報)に、松戸市長に就任した松戸隆政さんの話題を取り上げて、市名と同姓の市長は、現職だと行田市の行田邦子市長(ただし読みは、こうだ)が居て、過去には久慈市の久慈義巳さん、久慈義昭さん、いわき市の岩城光英さん、保谷市(現西東京市)の保谷高範さんの4人だという。全国市長会によると、との説明だ。この記事はあくまで市が射程範囲で、都道府県や町村には触れていない。すこしネットで見てみたら、市長では過去に復帰前の石垣市に石垣用中市長がいたという(産経記事)。全国町村会の名簿では同姓はいない(同)が、過去に在職した人ならいるだろう。都道府県だと、宮城県の宮城音五郎知事だ。予想を覆して当選した「学者知事」で、博識はあっても政治経験がなく、総花予算で財政悪化を招いたとされる。宮城県には多い姓ではない。宮城知事は埼玉県出身だ。都道府県が別になる都道府県名の姓なら、山梨県の長崎知事、和歌山県の宮崎知事、佐賀県の山口知事。現職だけでも多い。日本人の姓の成り立ちが地名由来が多いから当然こうなる。宮城県でも過去には千葉知事がいた。まずありえないのは、(姓が)北海道知事だろうか。■関連する過去の記事 宮城県の民選知事列伝(07年1月30日)

2025.06.12

コメント(0)

-

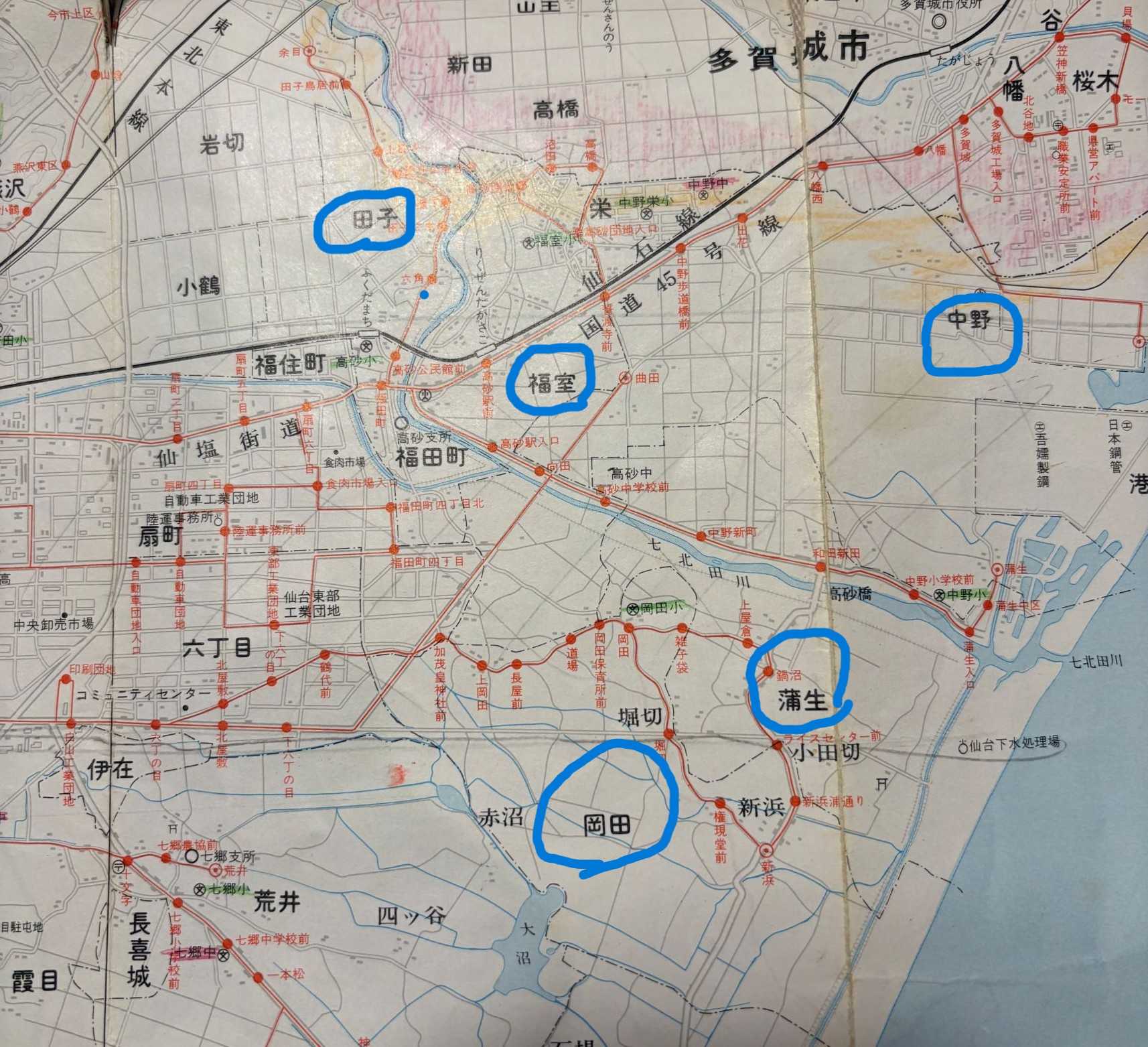

宮城電鉄(現仙石線)福田町停車場問題