カテゴリ: カテゴリ未分類

縁あって今年2月の初旬に、広島県は東南部の「尾道」を訪ねた。

そこで上の画像は、本年度1月から業務を始めた尾道市役所の新庁舎の屋上から、北西方面にある「千光寺山(大宝山)」を撮影したものだ。

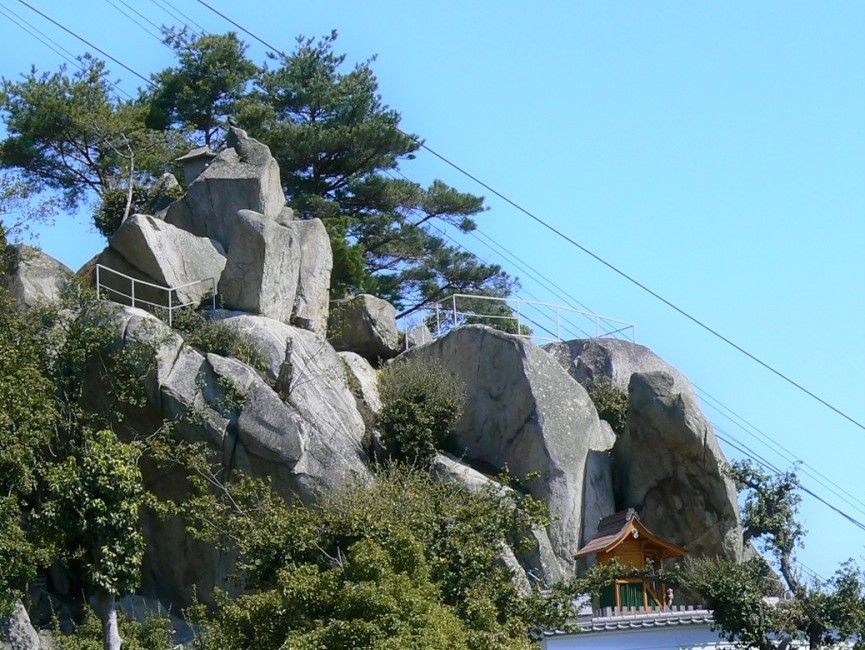

その千光寺山の中腹には、806年に弘法大師の開基と伝わり尾道の社寺を代表する名刹「千光寺」が鎮座する。上の画像は、冒頭画像の山腹に座す「千光寺」とその周辺を拡大したものだが、伽藍の裏手に大規模な巨石群を確認することができる。

かつて当山の山頂部にある「千光寺公園」に車で登り、私立美術館の見学等で周遊したことがあったが、画像に映る巨石群や寺院を訪ねたことはなかった。

たまたま新市庁舎の屋上で出会った市議会議員の方に、「千光寺」に参詣するルートを尋ねるかたがた、見晴らしの良い大展望を背景にして、海運と造船で栄えた尾道の歴史や文化の大筋を伺うことができた。

そして、新庁舎の尾道市役所を後にして向かったのは、前述の千光寺山の八合目にある「千光寺」であった。先ほどの議員さんの助言もあり、今回は当山の麓に車を停めロープウェイで登ることにした。

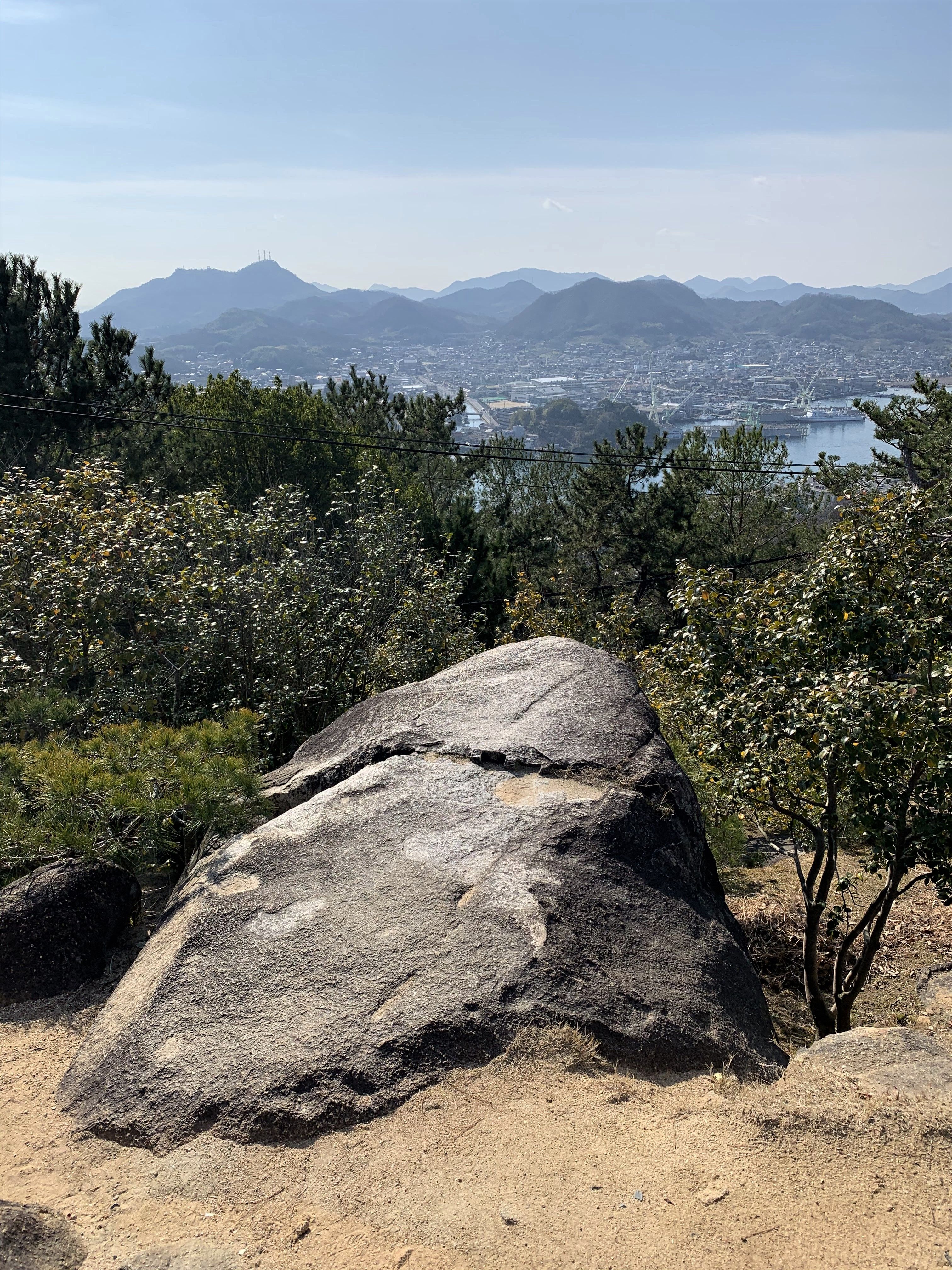

ちなみに、冒頭画像の山頂部に映る施設が「千光寺山ロープウェイ」の山頂駅である。その山頂駅を降りてすぐ目の前にあった、まるで特別な方位を指し示すかのように南方に突き出た大岩を映した画像が上だ。

この風光明媚な場所は、数名の有名画家の写生地として名所の一つとなっている。

次に上の画像は、当山頂部の東北隅にある「八畳岩」と称する巨大な岩塊を映したものだ。この大岩の上に、この千光寺山(標高 144.2m)の山頂を示す三角点がある。

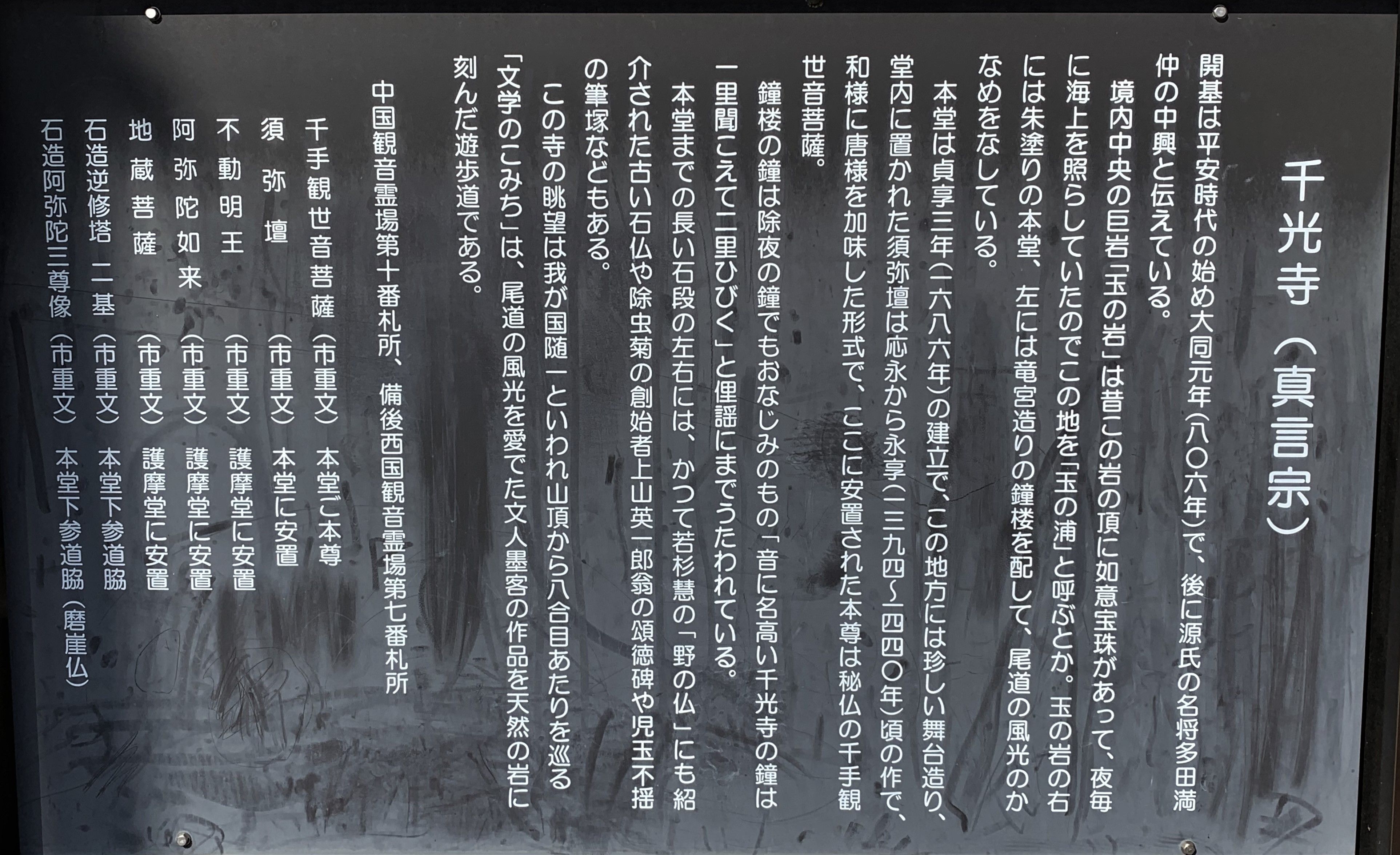

この歴史ある古刹「千光寺」の由来書を映した画像が上である。

そして下の画像は、この由来書にも記された巨岩「玉の岩」を、境内の南方より撮影したものだ。

この千光寺の境内中央(上の画像の中央に屹立する岩石)にある「玉の岩」は「烏帽子岩」とも呼ばれ、その巨岩の大きさは周囲50m・高さ15mあり、当山の象徴ともいえる「玉の岩」の天頂部には、その昔光る「宝玉(如意宝珠)」があったとされ、これには以下のような『玉の岩伝説』がある。

『 その宝玉は夜になると遥か彼方まで海上を照らす岩として、特に漁師などには灯台のような存在として親しまれていた。 その存在が異国の皇帝にも知られることとなり、その家来らによって宝玉が奪われたが、船に乗せて持ち帰ろうとしたところ、誤って海に落とし海の底に沈んでしまった。このことから、この辺り(尾道市街地)は「玉の浦」と呼ばれるようになった。』

今でもこの大岩の頂に直径14cm・深さ17cmの穴があるとのことで、この穴が光を放つ「宝玉」があった跡だといわれており、この山を「大宝山」といい、寺を「千光寺」、港を「玉の浦」と言い古されたのも、その所縁はこの伝説に基づくものとされている。

現在は岩の頂に宝玉の伝説を参考に、日が暮れると三色に輝く電飾の玉が置かれている。

加えて当山には、境内に「鏡岩」という岩があって、その「鏡岩」は「玉の岩(宝玉)」の光を反射し、海を照らすという言い伝えがあったとのこと・・・。また冬至の日、昇る朝日が「鏡岩」に当たって西国寺の「タンク岩」を照らすと言われてきたが、その「鏡岩」は何処にあるのか分からなかった・・・。

そこで上の画像は、発見された「鏡岩」とされる大岩(高さ7m)に、直径約2mの丸く削られたノミ跡を撮影したものである。おそらく、画像上方の岩面に確認できる白い円形が「鏡」ということであろう。

興味深いことに、この「鏡岩」は上記のように近場にある「玉の岩」とセットになっていて、冬至の朝日の太陽光線が「玉の岩」の岩上にあった「宝玉」に当って直接「鏡岩」を強く照射し、どうやらその「鏡岩」の反射光が(千光寺から見て東北東の)西国寺山の山上に存在する「タンク岩」を照らすという仕組みになっている模様である。

・・・これはもしかすると「日光」と「鏡岩」を使った古代の「光通信ネットワーク」だったのではあるまいか・・・などと、これまでの「磐座巡り」の経験知からも私の想像の翼は大きく広がるのであった。

そして上の画像は、冒頭画像や次の画像の千光寺山の中腹に映る巨石群を、向かって左横方面から撮影したものだ。

千光寺の本堂裏には、この画像に映る巨石の群域があり「石鎚山鎖修行」という鎖を伝って急峻な岩場を登る行場とされていた。距離は短いけれども意外に厳しい道程に難儀をしたが、岩場の上に辿り着くと素晴らしい展望が待っていた。

そこで下に続く三枚の画像は、この「石鎚山(くさり山)」と称される巨石群の最上段から、尾道水道の対岸となる向島をはじめとした島々を含む尾道の街並みを撮影したものである。

上に掲げた三枚の画像を映した「石鎚山」と称する岩場の最上段には、下の画像のように「石鎚蔵王大権現」を祀る石祠があった。なぜこの岩場に「石鎚山」という名称が付けられたのかは定かではないが、もしかすると天候が良く見通しが良いに日は、実際に四国の「石鎚山」が見えたのかもしれない・・・。

あいにくこの場では「石鎚山」は遠望できなかったのだが、当日中に四国の「石鎚山」を展望できる場所に立つことになろうとは、この時には思いも寄らなかったのであった。(つづく)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2020年03月01日 21時51分57秒

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

サイド自由欄

《 立体工作のご案内 》「綿棒」で立体を作ってみよう!

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

© Rakuten Group, Inc.