カテゴリ: カテゴリ未分類

思い返せば、昨年の「冬の始まり」の月日と知っていた〔10月23日〕は、まるで導かれるかのように岐阜県下呂市の「金山巨石群」を再度訪れる運びとなり(以下三篇の関連記事)、それ以降は「冬至」を挟んで2月中旬まで自分にとっては濃厚で充実した時間を過ごしていた。

そして…このまま春を迎えるのかな…と思っていたところに、「冬の終わり」であり「春の始まり」の節目となる〔2月20日〕を意識しつつ、またまた忽然と「出雲」へ旅立つことになったのであった。

☆関連記事・・・ 【中央】を担う祭祀場を巡る(1)

☆関連記事・・・ 【中央】を担う祭祀場を巡る(2)

☆関連記事・・・ 【中央】を担う祭祀場を巡る(3)

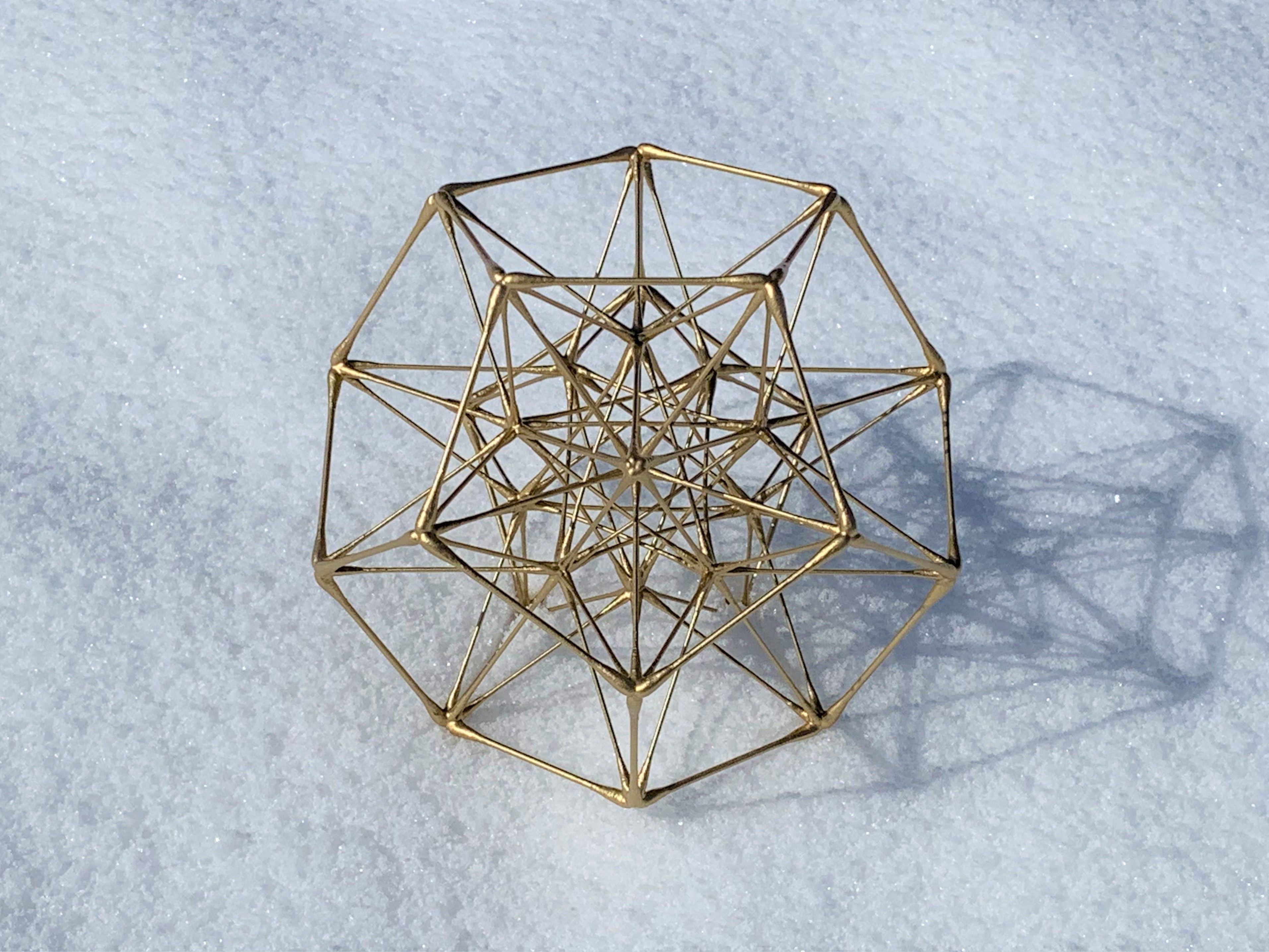

「正12面体」の軸線構成 )を雪上に置いて撮影したものだ。

最近入手した古代出雲に詳しい書籍(以下に紹介)を参考にしつつ、「出雲」に入って最初に訪れたのは風土記や延喜式に記載の古社「佐為神社」(松江市宍道町白石)であった。(上の画像は当社の入口の風景)

社名の「佐為」とは「狭井」とも書き、発音は同じく「サイ」にして、サイノカミの「サイ」であり、現在は「サルタヒコ」を祀っている。下記の書籍によれば、この神社は出雲で最も古くから「サイノカミ」を祀った重要な神社の一つだったということである。

※参考書籍・・・ 書名『出雲王国とヤマト政権』 富士林雅樹 著 大元出版(2019年 初版)

この長い参道を含めた古式ゆかしき神社の佇まいに、古代出雲族の息吹きのようなものを感じたので、鳥居から神殿に向かう景色を映した画像を、以下に連続して掲載してみることにした。

ちなみに、私が「サイノカミ」の主神たる「クナト大神」を知る契機となり、出雲行脚の際には何度も参拝してきた「出雲井神社」(出雲市大社町修理免)の元宮は、上記の「佐為神社」となるそうである。

※関連記事・・・ 出雲行脚の総集編(6)

ここで上記の「サイノカミ」について解説しておきたい。神仏習合の過程で「道祖神」の読みともされてきた「サイノカミ」は、一般に厄災の侵入防止や子孫繁栄等を祈願するために、村の守り神として主に道の辻に祀られている民間信仰の石仏であると考えられている。

そこで古代出雲では、前記の解説の原型であろう「サイノカミ信仰」があったことが、上に紹介した参考書籍に記されていたので、ここで以下に抜粋しておこう。

サイノカミは、三人の家族神として構成された。父神はクナト王の名前を使い、「クナト(久那斗)ノ大神」とされた。母神は「サイヒメ(幸姫)ノ命」と言われた。息子神は、インドの象神(ガネーシャ)の「サルタ彦大神」が当てられた。

この三柱の神が、子孫の日本人を守る仕事をすべて分担しているので、出雲族は三柱にちなんで三の数を聖数として尊重した。「三拍子そろって芽出たい」という言葉は、このことから来ている。・・・

次に上の画像は、当社本殿の向かって右奥にあった「斎(さい)の木(または、ハバキ)」と呼ばれる神木を撮影したもので、下の画像はその神木にワラで作った龍神が巻き付けられた部分を拡大したものだ。

これは「サイノカミ」が宿る聖木信仰であり、この「龍神信仰」についても上の書籍から以下に抜粋しておく。

・・・出雲族は、インドのガンジス川にワニがいたことを覚えていた。ワニは怖がられて、川の神に祭り上げられた。同じようにコブラも怖がられて、森の神に祭り上げられた。コブラは尾を切られても再生できる。その再生力も尊敬の対象とされた。その二つの神が合体されて、龍神信仰が生まれた。

この画像のような、ワラ作りの龍神が巻かれた「斎の木」の信仰形態は、現在でも出雲を含む山陰地方に鎮座する多くの神社境内で見ることができる。

今回の出雲行脚において、初めてこの佐為神社(狭井社)を参拝したわけだが、それは上掲画像の長い参道の延長線上に「女夫岩(めおといわ)」という二つの巨石からなる磐座があり、その御神体と思われる磐座を遥拝するように当社が建造されたと推考できることから、その「女夫岩」を訪れる前に当社を参拝したということである。

そこで上の画像は、上記の「佐為神社(狭井社)」と「女夫岩」の位置関係を示すために掲載した周辺地図の画像だ。

この地図には佐為神社の参道は描かれていないが、その参道まで描かれた地図アプリを参照すると、興味深いことに入口の鳥居から佐為神社までの長い参道を示す線と、佐為神社から女夫岩を結ぶ線が一直線に重なるのであった。

ここで注目したのは、双方を結ぶ軸線が形成する方位である。つまり、佐為神社から見た女夫岩の方位線は「冬至の日の入」を示す軸線であり、反対に女夫岩から見た佐為神社の方位線は「夏至の日の出」を示す軸線と読み取れるので、この御神体(磐座)と遥拝地(神社)の位置関係は、縄文系譜の太陽信仰に基づくものと判断できるというわけだ。

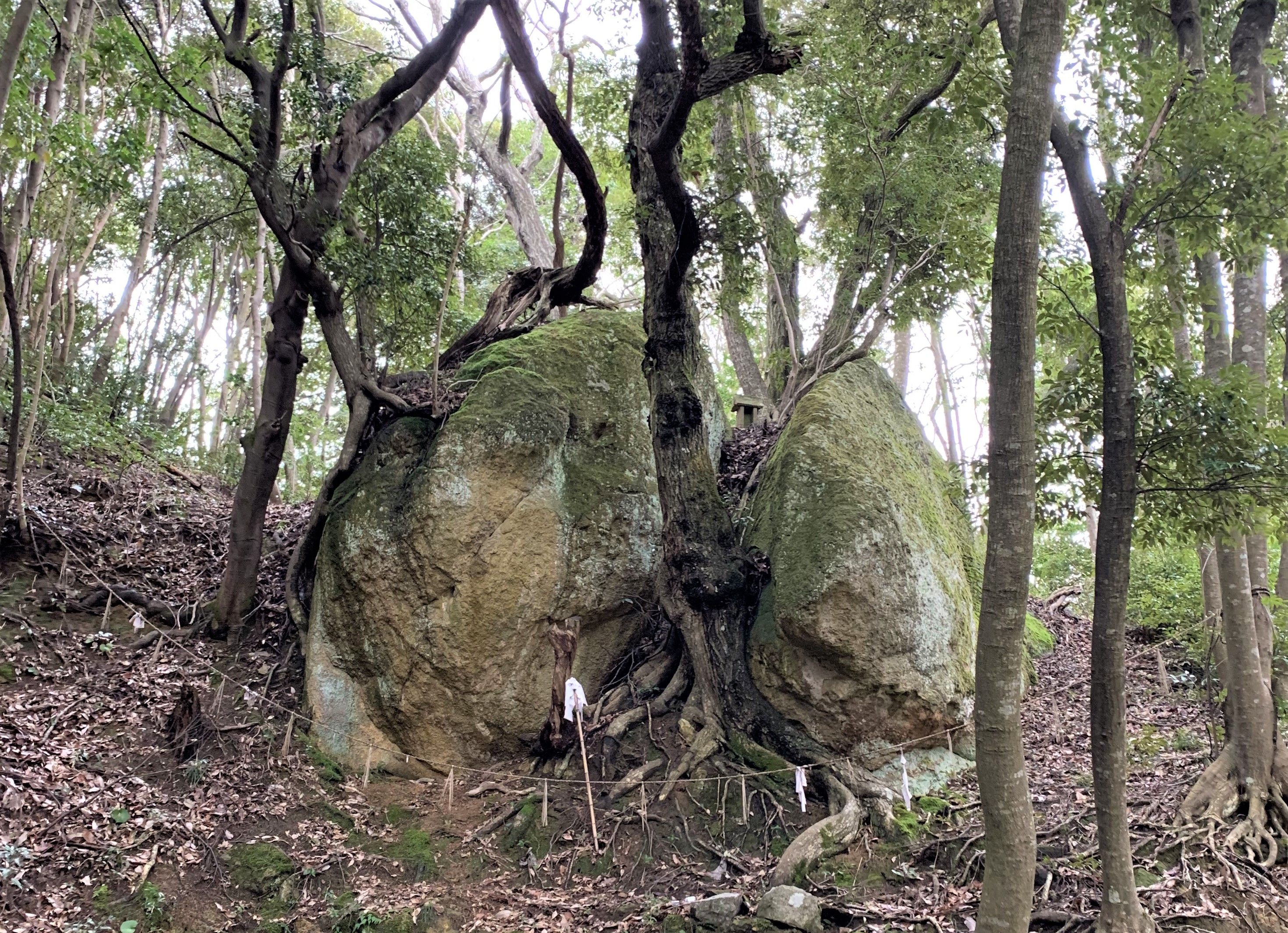

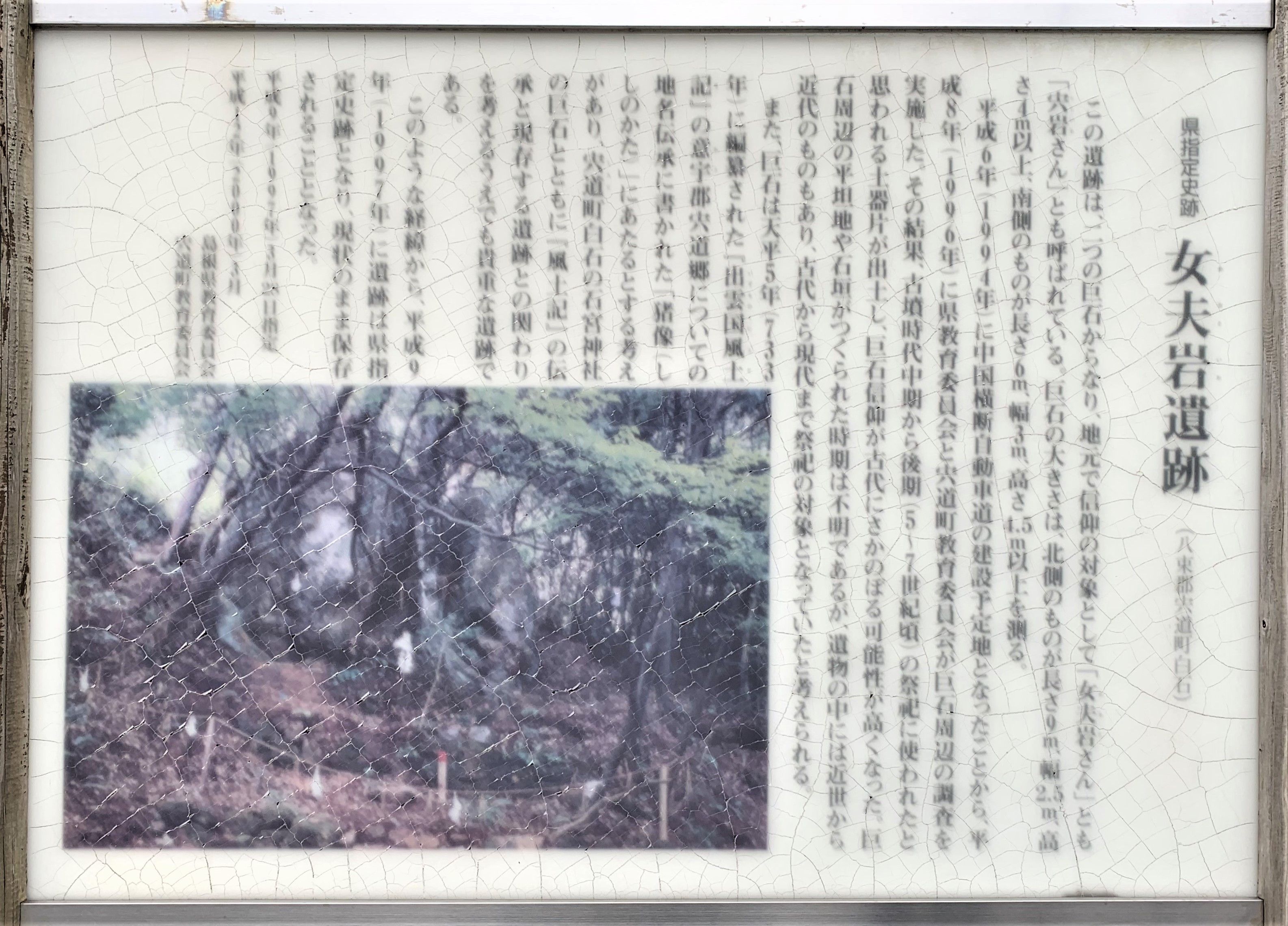

この現在は「女夫岩遺跡」と称される二つの巨石(上の画像)からなる磐座は、古くから「女夫岩(めおといわ)」または「宍岩(ししいわ)」とも呼ばれ、近くにある「シジミ」で有名な汽水湖の「宍道湖」の名称「宍道(しんじ)」は、この岩神の名前にちなんでいるということだ。

さらに参考書籍によれば、この岩神は現在は「女夫岩」と呼ばれているが、元はこの二つの岩を合わせて「女神岩」として崇拝されていたとのことである。またこの女性性を象徴する女神岩は、足が二本伸びているような形状からなる丘の、股に相当する位置に置かれているそうだ。

そこで、この「女夫岩(女神岩)」の全体像が分かるよう、上の画像は磐座の正面、そして下の画像からは磐座の斜め前・真横・最上部から下方に向けてと、計四枚の画像を掲載した。

ちなみに、この「女夫岩」の南には、この「女夫岩」に向いた「矢」の形状の丘があったそうで、その「矢」は男神を表していたそうである。そして現在は、その「矢」の形状はわからなくなり、「矢頭」という地名だけが残っているということだ。

余談ではあるが、ここで思い出したのは、地元は山口市内の山深い丘陵地において、上記の佇まいよりは小さい規模だが、北には同様に二つの岩を合わせ全体として丸く加工したような女性性を象った岩と、その少し離れた南には、まさしく矢のような男性性を象った岩が、まるで陰と陽の相補い合う関係を示すかのように置かれた風情であった。

驚いたことに、その南方の男岩と北方の女岩の配置を方位磁石で調べてみると、かなり正確に南北に置かれていたので、その二つの岩が重なって見える更に南方に観測地点があったとすれば、南にある尖った男岩と北にある凹んだ女岩は、古代において精確な南北の照準を定めるための装置としての役割を担っていたと感じられた。

おそらくその凹型と凸型の二種類の岩を利用し、「北極星」を視認する照準器としてだけでなく、天の北極たる「北極点」を見定めるための装置として活用していたのではあるまいか・・・。

古代の交通は「船」が主流だったことから、とりわけ夜の航海については精確な天体観測が欠かせなかったことであろう。上記の〔出雲〕における「女夫岩」と「矢頭」の関係、地元の〔山口〕における「女岩」と「男岩」の関係は、双方の所在地が海に近い場所ということもあり、上述した内容の可能性が見出せたことは今の私にとって実に意義深い。

加えて下記の参考書籍によると(以下に抜粋)

・・・後にこの佐為神社の神は、登美家によってヤマトの三輪山に移された。そして、山を拝む正面に大神神社をつくり、その入口に今は「夫婦岩」と呼ばれる女神岩を祀った。それは、出雲国宍道の女神岩と同じ形であった。

三輪山の登り口には、狭井神社(奈良県桜井市)が建てられた。狭井神社の近くを流れる川は、狭井川の名がつけられた。・・・

かつて一度だけ、奈良県の三輪山に登ったことがあるのだが、確かにその登り口に狭井神社が鎮座し、当社の社務所で許可をいただき登拝した覚えがある。その奈良県の大和は三輪山の麓にある狭井神社の元宮が、島根県の出雲は宍道湖の畔にある佐為神社(狭井社)だったとは・・・歴史の奥深さを改めてしみじみと感じたところである。

※参考書籍・・・ 書名『出雲王国とヤマト政権』 富士林雅樹 著 大元出版(2019年 初版)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2020年03月05日 22時09分16秒

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

サイド自由欄

《 立体工作のご案内 》「綿棒」で立体を作ってみよう!

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

© Rakuten Group, Inc.