-

1

瀧鯉・純米酒(神戸市東灘区・昔は木村酒造、今は桜正宗)

「竜門を登る鯉は瀧になる」==「登竜門」から命名した「瀧鯉(たきのこい)」は、灘の木村酒造で造られていましたが、5年ほど前に廃業し、今は同じ区内の桜正宗に引き継がれています。桜正宗は400年近い歴史を持つ蔵で、「宮水」の発見、酒の代名詞でもあった「正宗」の元祖、そして協会一号酵母を分離するなど、酒造の歴史とともに歩んできました。今でも根岸の「鍵屋」など古典的な居酒屋では定番酒です。さて、瀧鯉ですが、旨味のしっかり載った濃いめの酒をでした。冷やで飲みましたが、燗にしても良いでしょう。同席した利き酒師さんはたいそう気に入ってました。

2014/03/21

閲覧総数 2058

-

2

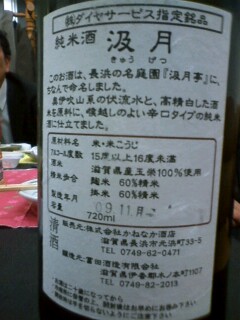

汲月・特別純米(三菱系列用・滋賀県・冨田酒造)

「汲月(きゅうげつ)」とパソコンで検索しても出てこない日本酒。それもそのはず、三菱系列専用の銘柄という。この酒を持ってきてくれたのは、たしかに三菱グループの会社に勤める人。裏ラベルを見ると「株式会社ダイヤサービス指定銘品」とある。三菱は「スリーダイヤ」が社章だから、やはりグループ会社なのでしょう。造っているのは滋賀県琵琶湖の最北端、賎ヶ岳山麓の旧北国街道沿いで、450年間酒造りを続ける冨田酒造です。いまだに搾りでは「木槽(きぶね)」が現役で活躍しているというのも、年間250石という手づくり蔵ならではのことでしょう。冨田酒造の主銘柄は、場所柄「七本槍(しちほんやり)」。加藤清正や福島正則等豊臣秀吉方の武将のそうそうたる顔ぶれがそろいますが、織田信長が本能寺の変で倒れた跡目を誰が継ぐかで戦った「賎ヶ岳の合戦」の舞台がすぐ近くなのですね。この蔵のある木之本町は、戦国時代は北陸と京都・尾張を結ぶ交通の要衝で、この付近では「姉川の戦い」などもあったのですから、戦火が絶えなかったようです。さて、「汲月」という名は、琵琶湖畔・長浜八幡宮の別当寺であった妙覚院の名庭園「汲月亭」にちなんだとのことです。スペック的には滋賀県産の玉栄を100%使用して60%まで精米し、アルコール度15~16度に仕上げている純米酒です。まず冷やで飲んでみたところ、香りがほとんど立たない辛口系でかなりゴツゴツ硬い。4人で飲んでいて一同、言葉がありませんでした。そこで、「これは燗上がりする」と思い、42-3度の燗酒にしたところ、見違えるような変身ぶりで、食中酒としてピッタリの濃醇旨味系の酒になりました。これには一同ビックリ、「旨い!」という言葉が飛び出してきました。冷やで飲む場合も、開栓して数日経ってからのほうが良いのかも知れません。持って来た友人も喜んでいたので、「また来る時持ってきて!」と頼みました。普段は、東富士カントリー倶楽部とか三菱地所系のゴルフ場だったら飲めるようです。ただし、冷やで飲んだらガッカリすると思うのですが・・・。

2010/02/10

閲覧総数 995

-

3

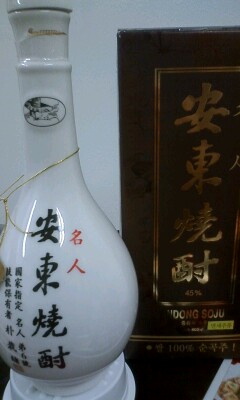

名人 安東焼酎 45%(韓国ソウル・眞露)

韓国に行った友人の土産。「向こうでは結構高かったんだ!」と。関西出身の彼らしい。ボトリングを見れば確かに高級品のイメージ。安東(アンドン)とは、韓国慶尚北道北部の地方名。古くから焼酎が造られてきた土地で、昔は焼酎は非常に高価で、貴族や官僚など特権階級の間だけで飲まれていたらしい。1960年代、韓国政府の食糧政策で醸造原料に米の使用が禁じられ、「安東焼酎」の歴史は一時途絶えたものの、約30年後、米の使用が解禁となって、「安東焼酎」は復活したとのこと。以上より純米焼酎であることが判る。かつ、日本で言う「本格焼酎」といわれる単式蒸留法で、韓国では希少らしい。我々も馴染みの「眞露」はその正反対の、日本で言う「甲類焼酎」ですが、おそらくその眞露に買収されたのでしょう。メーカー名は眞露ですから。「国家指定 伝統食品名人第6号」の朴さんが直接醸造した酒ということで、なるほど高い焼酎なのでしょう。飲み口は「とてもキツイ」です。米焼酎だから、もともと穀類を混ぜたような香り(例えば芋)を期待することはありませんが、ストレートで飲むと皆一様に「これ、キツイなあ!」という反応です。でも伝統の味を経験させてもらいました。

2010/08/09

閲覧総数 6910

-

4

出羽桜 手造り特別純米酒

出羽桜酒造の醸す純米酒は「一耕」という銘柄で販売されているが、最近東京南部を中心とする電鉄系のT急ストアでは、「出羽桜」銘柄の特別純米が酒売り場に並んでいる。出羽桜といえば、10数年前に社内イベントで客先の人と一緒に口に含んだ瞬間、お互いに顔を見合わせて、「えー、凄い!・・・」と感嘆の声を上げた光景が、今でも鮮明に蘇ってくる。そのときの、まるで上質なワインのようなフルーティーな香りと口当たりの柔らかさに驚愕したものである。その場には他にも吟醸酒が数々あって飲んでいたから、出羽桜の突出した美味しさが強烈な印象として焼きついた。その後時が経過して、私自身の体質や好みが変化したせいか、最近ではあまり香り系の日本酒は自ら積極的には購入しないでいたが、ふだん良く行くT急ストアに、出羽桜の特別純米酒なるものを発見して、昔の思い出と、現在の純米酒好きとが合体して、期待しながら一本手にした。そして例によって、複数の客人を迎えながら、他の日本酒とともに提供した。気合を込めて「さあ、どうぞ!」と。しかし・・・、誰も2杯目の盃を受けようとしない。私が注ごうとすると、自分でほかの酒を手酌してしまう。公平を期すために、2日後に別の客人に同様に勧めた。結果は、「うーん、さらっとしているけど・・・・」と言いながら、もう二度とその酒は飲まなかった。そのときの酒肴は、おでんとか鰻だったりしたから、相性は良くなかったのであろう。他の純米酒がどちらかというと濃口、旨口系だったから違いが際立ったかもしれない。こちらは淡麗タイプの純米酒だから。ただ、どうも若干のアルコール感があとにひく。私は日本酒が大好きだ。だから、特定の銘柄をマイナスイメージで貶めるような表現は慎しみたい。ちょっと我々の嗜好と合わなかっただけだ。正月はふだん日本酒を飲まない人でも、口にする機会が多い。そういうときこそ、「おっ!日本酒も旨いじゃん!」という印象を持ってもらいたいと切に願っている。出羽桜は事実そういう体験を私に過去に与えてくれたのだから。だけど、本商品の後ろのラベルに書いてある「・・・輝くような至高の念を感じさせる純米酒です」という表現は、やり過ぎではないだろうか。これでは自社の品質認識のレベルを高みにもっていくものとは言えまい。なお、本商品は精米歩合55%。4合瓶で1350円。瓶詰めは11月。店内の陳列棚からは蛍光灯が直接当たっていないような奥のものを選びました。(本品は当該流通経路向けの、独自ラベルのようです。その系列店ではどこでも置いてありますが、出羽桜のHPにはラインアップされていません。だから、さっきのキャッチコピーは流通が主導したものでしょう。)

2007/12/27

閲覧総数 2381

-

5

新政 佐藤卯兵衛 純米大吟醸(秋田市・新政酒造)

「佐藤卯兵衛」とは嘉永五年(1852 年)創業の新政酒造の当主が襲名する名前で、現在の代表取締役が七代目です。「新政」の銘柄は世間に良く知られていますが、同時に「6号酵母」抽出(昭和5年)の蔵としても有名で、現存する市販協会酵母の中で最も古いものとなっています。(5代目佐藤卯兵衛時代)その蔵の当主の名を冠した純米大吟醸。ブログにアップするのがだいぶ遅くなりましたが、「あらばしり」です。「あきた酒こまち」を45%まで精米、長期低温発酵で醸したものですが、荒走りの荒々しさというよりは、とても綺麗なお酒。だけど薄いわけではなく濃厚な旨味が、しっかりとした酸味とともに口中に広がる。赤提灯居酒屋の新政のイメージとは大違いです。良い酒に出会えました。

2011/10/31

閲覧総数 164

-

6

天寿 旨口純米酒(秋田県由利本荘市・天寿酒造)

一升瓶千円台でこんなに旨い純米酒があるとは! という驚きです。天寿酒造ですから花酵母なのですが、このマリーゴールドから分離されたMR-4という酵母はリンゴ酸が多いせいか、全然花酵母のいやらしさがないのです。一升瓶税込 1,980 円と本醸造・普通酒などアル添酒並みの価格ですが、冷やで飲んでもいけるし、燗づけしたらより一層旨さが際立ちます。文字通り「旨口純米酒」です。使用米は秋田県産100%ということで、米の銘柄は書いてありませんが、価格からすれば高い酒造好適米ではないでしょう。本当は飲んで当てられるくらいになれば言うこと無いのですが、わたしの舌にそれを求めるのは酷なことです。綺麗さ、透明感よりも旨さを狙った酒ですから、米もそういうタイプでしょうが、コスパがいいのですからまったくOKです。これを70%まで精米、日本酒度は+2~4、酸度は1.4~1.6、アミノ酸度は1.2~1.4とある意味ちょうど良い塩梅でしょうか。飲んだのは少し寒い日でしたが、燗酒の旨さを心ゆくまで堪能しました。(私にとってアフィリエイトはどうでもいいことなのですが、興味を持たれた方が購入しやすいように、リンクを掲載しています。)天寿 旨口純米酒 1800ml価格:1,980円(税込、送料別)

2011/04/06

閲覧総数 323

-

-

- 焼酎は美味い

- だいやめはお湯割りの時季ですなぁ~

- (2025-10-31 08:55:40)

-

-

-

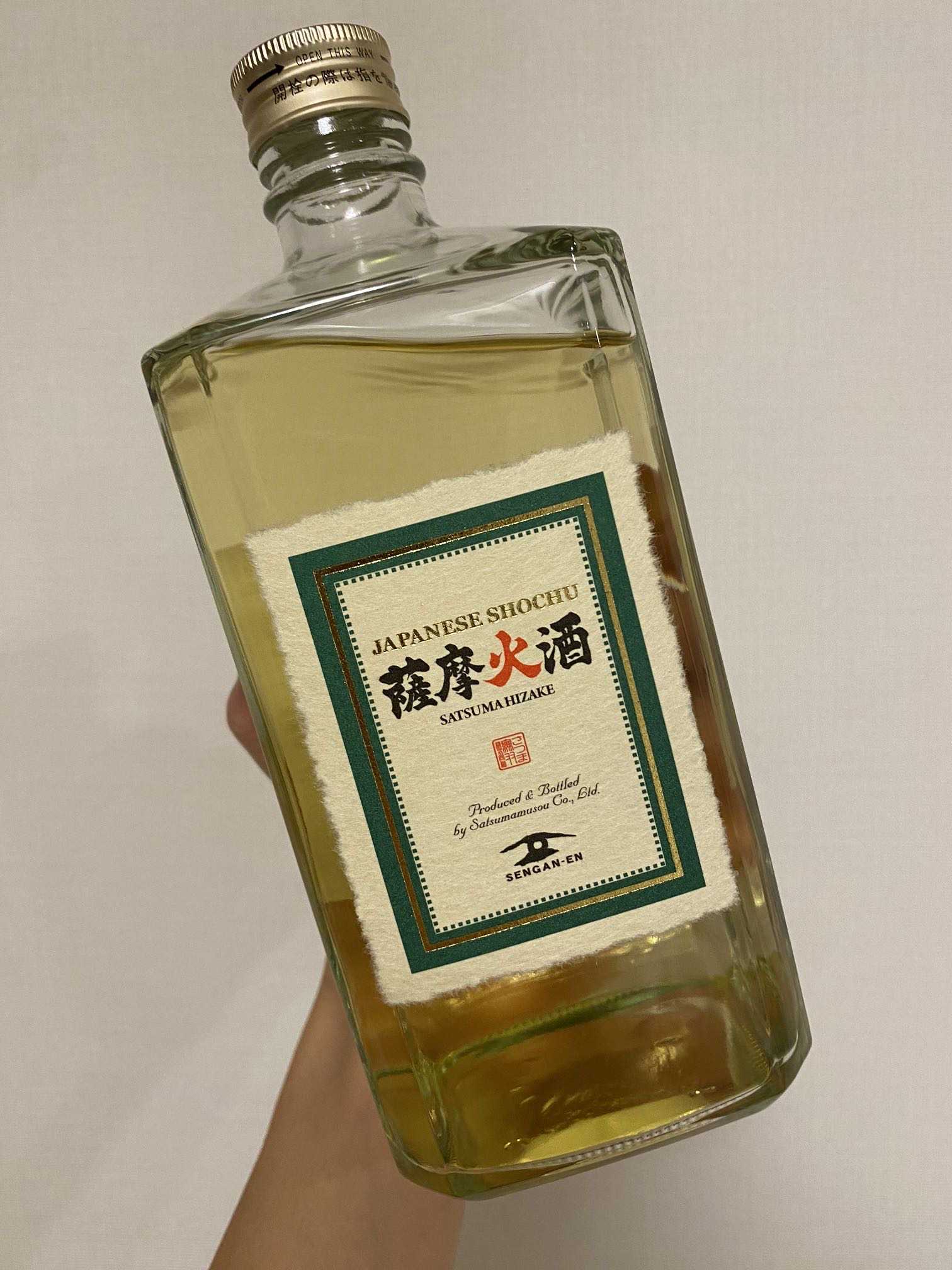

- ★★芋焼酎大好き!★★

- ママの寝酒🍶芋焼酎「薩摩火酒」これ…

- (2025-10-04 22:45:38)

-

-

-

- やっぱりブルゴーニュ&シャンパーニ…

- ジャッキー・トルショー・マルタン /…

- (2025-11-16 15:33:26)

-