全911件 (911件中 1-50件目)

-

本所吾妻橋「山介」

都営地下鉄「本所吾妻橋」駅のエレベータから徒歩ゼロ分のこの店は、エレベータのドアが開くとすぐ右手に、杉玉が下がる店構えで迎えてくれる。 店主の佐々木さんは元々設計関係のお仕事をされていて、有楽町の国際フォーラム等にも関与されている異色の経歴の持ち主。 飽くなき食への探究心から、和洋を問わず時間の許す限り食べ歩き、それらへの投資が現在の山介の創作性溢れる料理に反映されている。 蕎麦屋ではなく日本酒処なので、酒を飲まない人はお断りの店としてスタートしたが、元々同地の店舗が蕎麦店だったため、家族連れ等蕎麦目的の人を断るのに苦労していた。 昨年9月より、思い切ってコース料理オンリー(3800円、5800円~)に変更したことにより、そうした説明も不要になり、料理の提供もスムースになった。 5800円のコースでは、〆の蕎麦のみならず、途中で創作的な蕎麦の一品で変化をつけるなど、蕎麦へのこだわりは勿論強い。 肝心の日本酒は常時30~40種類以上は必ず用意されていて、選ぶのに嬉しい悩み事になるに違いない。 (写真のアップの制限数より、全ては掲載できていない。)

2016/03/03

コメント(0)

-

浅草・田原町「鳥なお」

上野広小路の人気店「鳥恵」で腕を磨いて、一昨年開業された浅草の「鳥なお」にお邪魔しました。きっかけは本所吾妻「山介」のカウンターで、店主の影山さんと偶然隣り合わせになった事から。店内はお客さんが居たので撮ってませんが、カウンター8席と小上がり6席。外国の方も3名いました。丁寧な仕事で美味し過ぎるので、お酒が進みます。なおかつ、コスパも最高でした。

2016/03/02

コメント(0)

-

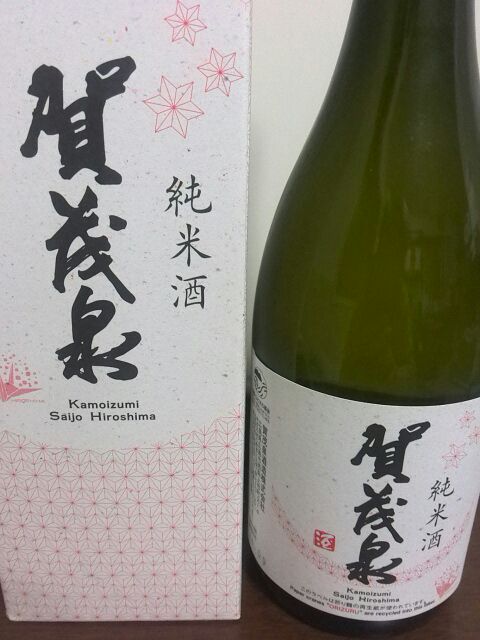

賀茂泉・純米酒・折り鶴ラベル(広島県東広島市)

賀茂泉の蔵の特徴は二つ。 昭和40年より純米酒を商品化していること。 炭素濾過をしないこと。 今回四人で利いたが全員がウマイの声を漏らした。 田酒好きの人に合うと思います。

2015/02/15

コメント(0)

-

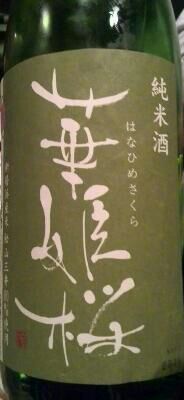

華姫桜(はなひめさくら)純米酒(愛媛県新居浜市・近藤酒造)

明治11年創業ながら、平成初期の10年ほどを休業しており、平成13年に現在の社長が周囲の反対を押し切って復活させ、現在新居浜市で唯一の蔵となった近藤酒造です。この蔵の酒は今回初めて飲んだと思います。(酔っ払って何を飲んだか記録していないことがしばらく続きましたので。)米の旨味がしっかり載ったまさに米の酒。気に入りました。

2014/04/09

コメント(0)

-

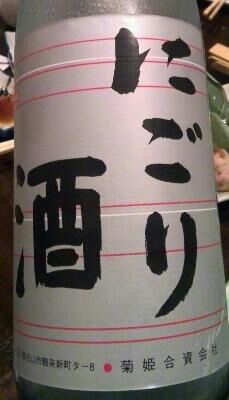

菊姫にごり酒(石川県白山市・菊姫)

菊姫というと、初代IWCチャンピョン・オブ・SAKEの「鶴乃里」をはじめ、山廃純米など、かつて農口尚彦杜氏が築いたどっしりした酒を想起して、「にごり酒」というイメージはありませんでした。それが今回たまたま飲む機会を得ました。スッキリ、しっかり、甘酸バランス良し。これはスイスイ飲んでしまいそう。さすがに菊姫、使用米は兵庫県三木市吉川町(特A地区)産の山田錦を全量使用していますが、「アルコール添加が酒の美味さを昇華する」との信念を持つこの蔵らしく、酒の分類上は普通酒です。従って、価格も一升瓶で2000円強と、難しいことを言わなければ手頃なお値段で飲み応えあるにごり酒を楽しむことが出来ると言えるでしょう。

2014/04/08

コメント(0)

-

山本・純米吟醸「うきうき」(秋田県山本郡八森・山本)

美味いながら日本酒に新しい息吹を吹き込んでくれる「山本」。春限定のうすにごり純米吟醸がピンクの「うきうき」です。「吟の精」を55%まで精米し、ゴージャス山本酵母で醸したこの酒は、スッキリ軽快、白神山地の春を想像させてくれる爽やかさです。うきうきと何杯でもいけそう(^-^)

2014/04/07

コメント(0)

-

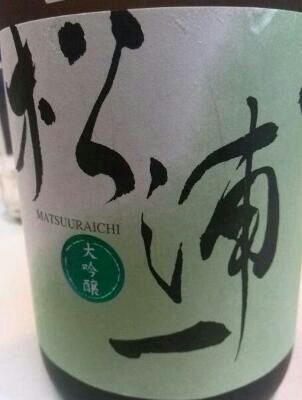

松浦一 大吟醸( 佐賀県 伊万里市・松浦一酒造)

伊万里で「松浦一」を醸す松浦一酒造は、創業1716年というから再来年には300年になります。そして、この蔵を長きに渡って守ってきたのは、水神としての河伯(カッパ)であるとして、そのミイラの実物を見学に供しているという珍しい蔵でもあります。この大吟醸は一本3000円(税抜き)。山田錦を35%まで精米した、いわゆる鑑評会出品酒的なもので、香りも吟醸香が華やかに立ち上がってくる。同席したペアの人は「美味しい!」と絶賛していました。

2014/04/04

コメント(0)

-

倉光・純米吟醸「光樹」(大分市・倉光酒造)

一昨日の「沙羅(さら)」が純米大吟醸で、1本5859円(4合瓶)に対して、本日の「光樹」は2257円と半値以下。だけど、価格差ほどの味わいの差は感じない。むしろ、やや酸を感じさせる沙羅よりも、こちらの光樹のほうが飲み口はオーソドックスかもしれません。大分の酒というと「西の関」が真っ先に浮かびますが、まだまだ奥行きが深い。もっと飲まなくては!

2014/04/03

コメント(0)

-

倉光・純米大吟醸「沙羅」(大分市・倉光酒造)

大分市内唯一の日本酒蔵「倉光酒造」は、ちょうど150年前の創業です。 本品は山田錦を40%まで精米して醸し、斗瓶取りした無濾過の純米大吟醸。 日本酒度は+6、酸度は1.4。 ちょっと個性的な香りがそこはかとなく漂いますが、綺麗で飲みやすい酒です。

2014/04/01

コメント(0)

-

田从・山廃純米酒・無濾過詰原酒・槽掛袋搾り23BY(秋田県横手市・舞鶴酒造)

田从(たびと)といえば、酸味が強く、決して軽快ではない個性的なお酒ですが、燗づけすると劇的に変身する「燗あがり酒」として存在感ある銘柄ですね。その山廃純米ということで、覚悟してまずは冷やで飲みました。ところが、槽掛袋搾りによる贅沢な搾りのためか、アルコール度18-19%を感じさせない飲みやすさで、9号系酵母の穏やかな香りも心地良い。燗づけもしてみましたが、この一本に関しては冷やのままの方が私の好みでした。

2014/03/31

コメント(0)

-

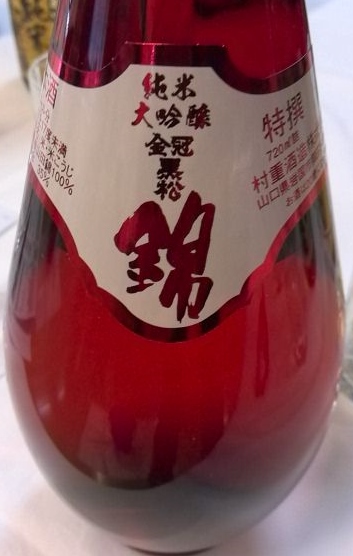

金冠黒松・純米大吟醸「錦」(山口県岩国市・村重酒造)

赤くてセクシーなボトルシェープの「錦」。山田錦を35%まで精米して、日本酒度+3、酸度1.8に仕上げた、4合瓶6000円(税抜き)の高級品です。フルーティな香りの上品なお酒ですが、コクも載っていて飲みごたえのある一本になっています。

2014/03/30

コメント(0)

-

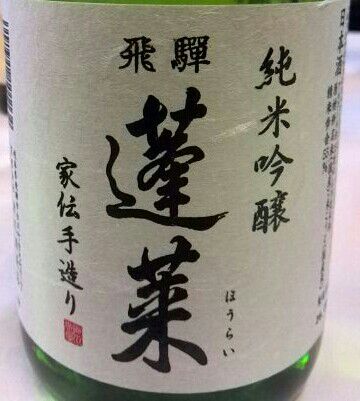

飛騨蓬莱・純米吟醸・家伝手造り&亀の尾(岐阜県飛騨市・渡辺酒造店)

昨日に続き「飛騨蓬莱」の酒です。 愛山がとても良かったですが、価格的にはぐっとお買い得感があるこちらも私好みです。 このくらいの香りとこのくらいの旨味の載り方がいいなあ。 亀の尾が一番個性のある特徴的なものでした。

2014/03/28

コメント(0)

-

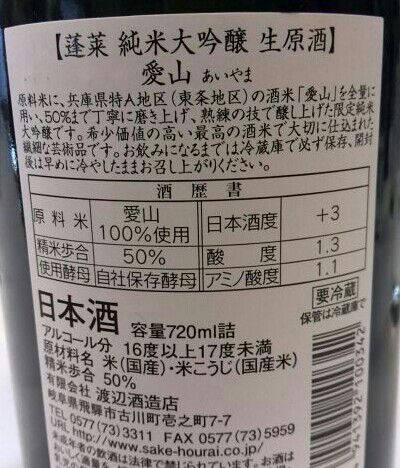

蓬莱・純米大吟醸生原酒・愛山(岐阜県飛騨市・渡辺酒造店)

山田錦よりも高い酒米「愛山」を、3年間兵庫県東条の農家に通い続けて、ようやく分けてもらった希少米。 その純米大吟醸のしかも生原酒。 精米歩合は50%、日本酒度+5、アルコール分16.8%。 間違いなく私好みの酒です。 綺麗で香味バランスが良くて、しかも旨味が載っている。 四合瓶2280円ならリーズナブルだと思う。

2014/03/27

コメント(0)

-

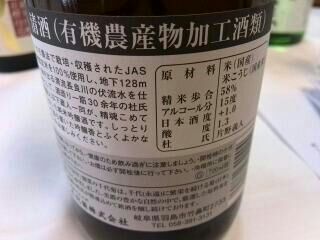

光琳・有機純米吟醸(岐阜県羽島市・千代菊)

濃尾平野の中央、長良川の地下水が豊富な現在の岐阜羽島、江戸時代の美濃国のこの地で創業家が酒づくりを始めたのは、1738年というから三世紀近く前のこと。 その蔵「千代菊」では、有機米を使用した酒造りに力を入れているようです。 その有機米は「合鴨農法」によるもので、もちろんJAS有機認定米。 今回の純米吟醸はだいぶ洗練された印象で、旨味と香りと喉越しに品の良さを感じます。 岐阜県にはうまい酒が多いと思う。

2014/03/26

コメント(0)

-

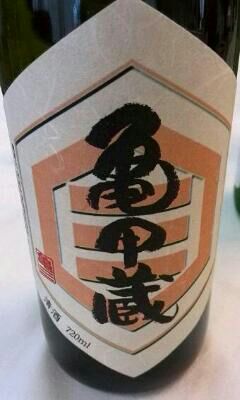

亀甲蔵・純米吟醸酒(北海道ニセコ町・田中酒造)

東京ではあまり知られていないこの蔵ですが、北海道産の酒造好適米「彗星」を使って味わい深い純米吟醸酒を造っていると思います。 ちょっと個性的と感じるかも知れませんが、さらりとしたどこにでもあるような酒よりも面白い。

2014/03/24

コメント(0)

-

〆張鶴・純米吟醸「純」(新潟県村上市・宮尾酒造)

久しぶりに飲む〆張鶴。やっぱり、ちょっと辛口のスキッとしたお酒でした。

2014/03/22

コメント(0)

-

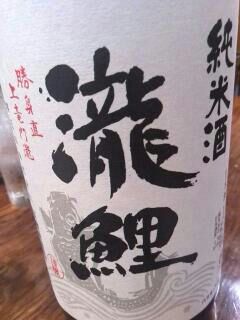

瀧鯉・純米酒(神戸市東灘区・昔は木村酒造、今は桜正宗)

「竜門を登る鯉は瀧になる」==「登竜門」から命名した「瀧鯉(たきのこい)」は、灘の木村酒造で造られていましたが、5年ほど前に廃業し、今は同じ区内の桜正宗に引き継がれています。桜正宗は400年近い歴史を持つ蔵で、「宮水」の発見、酒の代名詞でもあった「正宗」の元祖、そして協会一号酵母を分離するなど、酒造の歴史とともに歩んできました。今でも根岸の「鍵屋」など古典的な居酒屋では定番酒です。さて、瀧鯉ですが、旨味のしっかり載った濃いめの酒をでした。冷やで飲みましたが、燗にしても良いでしょう。同席した利き酒師さんはたいそう気に入ってました。

2014/03/21

コメント(1)

-

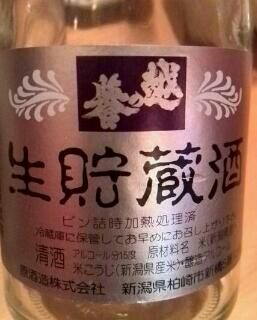

越の誉・生貯蔵酒(新潟県柏崎市・原酒造)

河津桜が満開の三浦海岸に降り立ち、目指す店が満席で1時間以上待ちだったため、やむなく他の居酒屋へ。 生ビールを飲んだあと、日本酒を探してもこれといった飲みたいものが無い。 コスパの良い300ml瓶の本品を注文して飲んだら、結構合わせられる。 この手の生貯蔵酒は、だいたい独特の臭いがあってあまり積極的には飲まない方でしたが、これは変な癖が無くていける。 同じ新潟県の有名銘柄もあったので飲み比べましたが、こちらの方が好み(^-^) 店の在庫瓶はすぐに無くなりました。

2014/03/20

コメント(0)

-

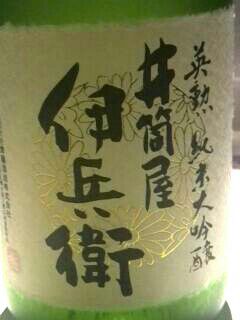

英勲・純米大吟醸・井筒屋伊兵衛(京都市伏見区・齊藤酒造)

門外不出の酒造好適米「祝」米は、20数年前に伏見酒造組合が中心となって復活させた京都府の米。 この米を使っての醸造は、京都府内の蔵に限られるので、米粒のまま府外に出ることはない。 その「祝」を100%使って造った純米大吟醸シリーズが井筒屋伊兵衛です。 最高が35%精米で、今回の酒は40%精米。 この日の齊藤酒造の試飲会で、最も人気が高かった一本です。 山田錦の純米大吟醸「一吟」とくらべ、味わいが濃く、ふくらみが豊かと言えるでしょう。

2014/03/19

コメント(0)

-

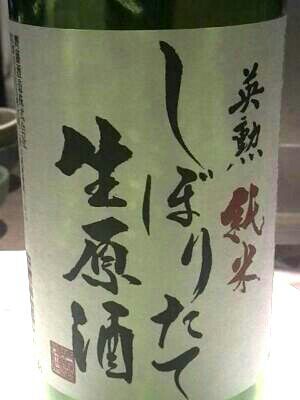

英勲・純米・搾りたて生原酒(京都市伏見区・齊藤酒造)

齊藤酒造の齊藤社長は話しが上手で面白い(≧~≦))ププッ。 「私達は単に酒を造っているのではなく、酒を通じて楽しみの場を提供できるよう心掛けている」との言葉は、マーケティングの先端をいく重みあるものです。 試飲しながら30分以上あれこれと楽しいお話しを頂いたが、最初の試飲酒がこの生原酒でした。 私の拙いイメージで、伏見の酒は何となくもったりした印象がありましたが、この生原酒は切れ味良くフレッシュで、正直なところびっくりしました。 試飲後、30名くらいの参加者一人ひとりが本日のベスト一杯を感想表明しましたが、大吟醸3種を向こうに回して互角に票を集めていました。

2014/03/18

コメント(0)

-

英勲・一吟・純米大吟醸(京都市伏見区・齊藤酒造)

英勲を醸す齊藤酒造が、井筒屋伊兵衛・三割五分磨きと並ぶ高級酒として出す一吟。 吟醸酒の中で一番である事を願って命名したものだ。 井筒屋が京都府門外不出の「祝米」を使用しているのに対し、一吟は全量山田錦を使用、精米歩合は同じ35%である。 飲み味は極めて綺麗で透明感が高い。 その分、淡麗と捉えることもできるが、旨味が無いわけではなく、香りも適度に抑えられていて「素敵な酒」と思えた。

2014/03/17

コメント(0)

-

会津娘・純米酒(福島県会津若松市・高橋庄作酒造店)

品川区荏原町の蕎麦屋「ほかげ」での定番酒。 天抜きなどをつまみながら、この燗酒をチビチビやれば最高に幸せ。 あまり熱すぎない45度以下くらいがいい。

2014/03/16

コメント(0)

-

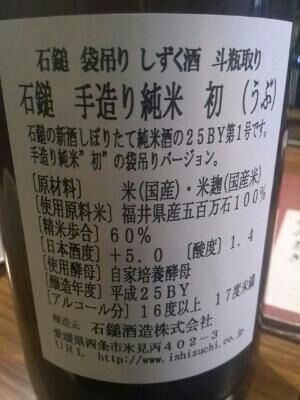

石鎚・手造り純米・初(うぶ) 袋吊り・しずく酒・と瓶取り(愛媛県西条市・石鎚酒造)

新酒搾りたて25BYの第一号で、初(うぶ)。 搾りはとても贅沢です。 この石鎚はバランス良く、ちょっと辛口な鋭角的なお酒かな。 燗あがりしそうな気もします。

2014/03/14

コメント(0)

-

相模灘・特別純米美山錦・無濾過生原酒(神奈川県相模原市・久保田酒造)

すっかり神奈川県を代表する酒の一つとして定着した相模灘。 平成の大合併で誕生した相模原市緑区という、確かに山林が多いから緑豊かな大きな区の一部に所在する。 相模灘といえば、やはりこの時期の無濾過生原酒が看板。 溌剌としたシャープな切れ味が魅力的です。 今回も美味いが、美山錦は初めてかも知れません。 そして、いつも買って飲んでいたのは4合瓶。今回は一升瓶。 それらのせいか、何となくぼんやりした感じ。火入れ酒のような。 僕はやっぱり雄町の4合瓶が好きだな!

2014/03/13

コメント(0)

-

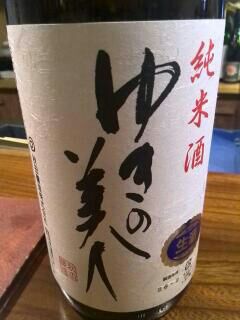

ゆきの美人・純米酒生(秋田市・秋田醸造)

去年か一昨年に飲んで、強いインパクトを覚えた「ゆきの美人」。 秋田市内「新政」の南の方のマンション一階を酒造場にする秋田醸造は、ご存知の通り「NEXT5」のメンバーです。 先日の品川での「秋田の酒の会」でも感じたのですが、「みを木」で再び飲んでその思いを強くしました。 今期の酒はシャープて尖んがっていると。 昨期までの優しく甘い秋田美人の面影とは違う。 新婚時代の恋人風情から、家庭の主婦に変貌したという事だろうか。

2014/03/12

コメント(0)

-

上喜元・純米吟醸・超辛完全発酵(山形県酒田市・酒田酒造)

最上川の河口近くで上喜元を醸す酒田酒造は、山形県を代表する銘柄の一つ。 本品は完全発酵を謳う純米吟醸ですが、確かに辛い(≧ω≦)。 日本酒度の表示はないものの、強い酵母でモロミを食い切らせると、このようになるという見本のようなもの。 わたし的には米のうま味が遠ざかったようで、アル添酒的な刺激が、ナィーブな味付けの肴を引き立てないような気がします。 「超辛」と書かれているのだから、最初からそういう前提で飲まなくてはいけませんね。

2014/03/12

コメント(0)

-

萩錦・純米吟醸・山田錦(静岡市・萩錦酒造)

静岡駅から海岸寄りに行った市内に構える萩錦酒造。 明るく爽やかな彩りを感じさせる香味が、この蔵のイメージです。 今回の純米吟醸もその範疇ですが、従来飲んだものよりも香りが抑えられているかな? さらりとした綺麗な喉越しは、飲みやすいと同時に、アテによっては物足りなく感じる事もあるだろうか? 酒は前後の飲み合わせと、料理との相性でいかようにでも印象が変わるから、断定的な事は言えません。 このラベルを読みにくいと思うのは、私だけだろうか・・。

2014/03/11

コメント(0)

-

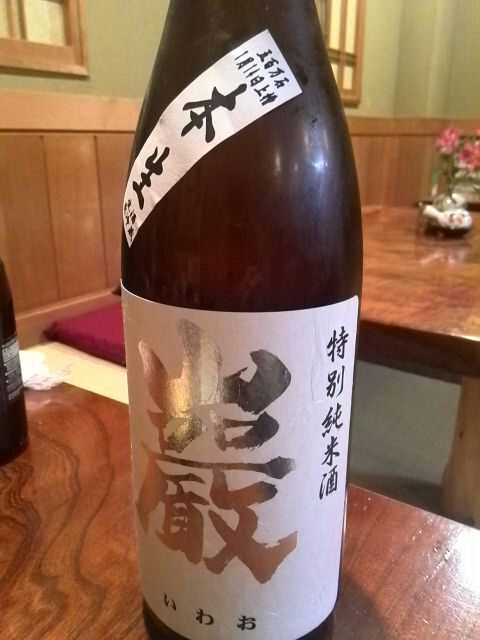

巌・特別純米酒五百万石・本生(群馬県藤岡市・高井)

この酒は美味かった!そして、旨かった! 辻堂の寿司屋「竹はる」で頂きました。 やはり私は14号系の酵母が好みのようです。 香りが勝ちすぎず、味わいとのバランスがいい。 そして、料理の邪魔をしない。むしろ引き立てる。 季節商品だから、楽しめるのはこの時期だけなのがちょっと残念です。

2014/03/10

コメント(0)

-

鍋島・三十六万石・純米吟醸(佐賀県鹿島市・富久千代酒造)

一般公募により「鍋島」銘柄が登場してから16年、今やすっかり佐賀県を代表する酒として定着した。 「三十六万石」は、幕末の佐賀・鍋島藩の石高で、当時加賀百万石を筆頭に全国で10番目の藩であった。 さて、この酒ですが、オーソドックスな純米吟醸酒。言い方は抽象的になりますが、目をつむって飲めば、どこの酒かはわからない(゚ω゚?)、私には。 やはり、「New Moon」が一番好きだ!

2014/03/07

コメント(0)

-

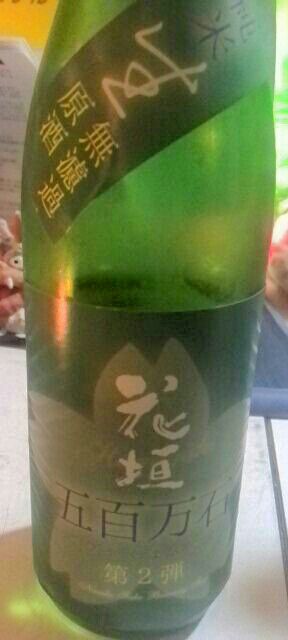

花垣・純米無濾過生原酒・五百万石(福井県大野市・南部酒造場)

このブログでも何度か取り上げた花垣ですが、このイメージのラベルは初めてです。 「米の芯が醸し出す旨味・甘味を楽しめる日本酒」を謳い文句にしているだけに、花垣独特の香味とコクはブラインドで飲んでも特徴が掴みやすい。 しかし本品はさらりとノドをスーッと通り過ぎていく。無濾過生原酒にも様々なタイプがあるが、こんなに通りが良いのも少ない。その分飲みやすいが、特徴を捉えにくい。 ラベルに何かの花が描かれているが、まさに花見酒としてガンガン呑むのに相応しいような気がする。

2014/03/06

コメント(0)

-

川亀・山廃純米吟醸&山廃純米(愛媛県八幡浜市・川亀酒造)

落ち着いた大人の酒という印象で、呑み飽きしない。 45度前後の燗づけで、一層丸みを帯びてホッと一息、安堵感が広がる。 晩酌に一杯、最適ではないだろうか。

2014/03/05

コメント(0)

-

協会八号酵母・80%精米純米酒(山口県岩国市・村重酒造)

現在歯抜けのようになっている協会8号酵母は、1960年に分離されたものの、1978年に頒布中止となった。 理由は、当時流行っていた淡麗辛口とはほど遠い、濃くて酸味の多い特性だった事によるという。 そんな8号酵母を、岩国市の金冠黒松で有名な村重酒造が、平成16BYより復活醸造させている。 最近、小布施ワイナリーが1号酵母から復活させたシリーズを出しているが、この8号酵母は、私自身一桁台で唯一飲んでいないものだった。 飲んでみれば、確かに多酸系の味わいだが、この酒を旨いとかマズイとか評価するより、そのチャレンジに拍手を送りたいと思います。

2014/03/04

コメント(0)

-

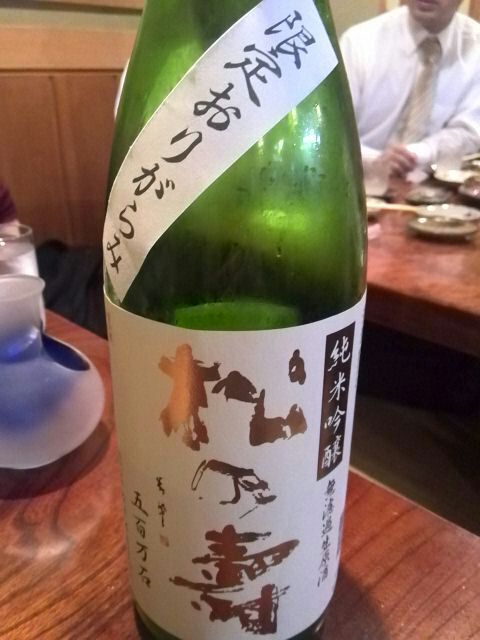

松の寿・純米吟醸限定おりがらみ・無濾過生原酒(栃木県塩谷町・松井酒造)

慶應元年創業の松井酒造は、日光市と矢板市の間の塩谷町にある。 「松の寿タワー」という小瓶三本を三段に重ねて、四合瓶と同じ大きさにするなど、ユニークな取り組みもしている。 (酒は純米、吟醸、貴醸の三種。) 今の季節ならではの「おりがらみ」をいただいた。 五百万石を55%まで精米し、協会601及び1801酵母で醸したもの。 最近、こうした酵母の併用が目につく。 三通りの方法が考えられるが、どの時点でブレンドしているのかは不明。 わたし的には香りがある程度抑えられていて歓迎。あくまでも好みの問題ですが。 飲むと色合いの割りにそこそこ辛口な趣なので、料理を邪魔しないと思います。

2014/03/03

コメント(0)

-

米宗・やまはい純米吟醸&黄金唐梅18BY(愛知県愛西市・青木酒造)

大人の味わいで、固定したファンを持つ米宗。 やはり、燗酒が最高! 50度ちょうどまで燗づけしても、すぐに温度が下がって45度弱だったと思いますが、米の旨味の暖かい香りとなめらかな舌触りが、この酒の質の高さを物語っていると思います。 黄金唐梅・平成18年醸造は、ロウバイのようなラベルが印象的です。7年の熟成が穏やかなソトロン臭を漂わせ、時のうつろいを感じさせますが、これもやはり常温でも燗でも楽しめます。

2014/03/02

コメント(0)

-

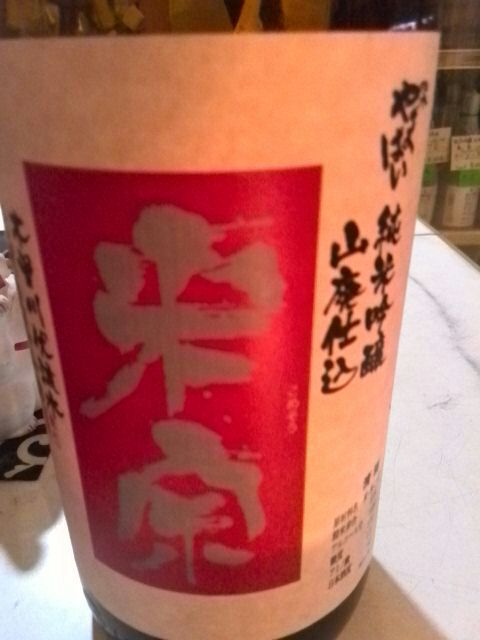

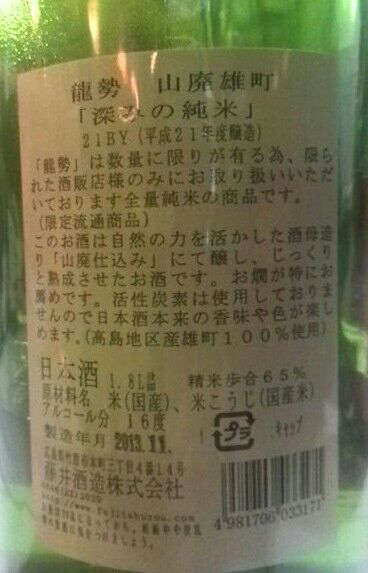

龍勢・山廃雄町「深みの純米」21BY(広島県竹原市・藤井酒蔵)

4年ほど寝かせた酒ですが、いやらしい熟成感はなく、むしろ山廃造りのしっかりとした骨格が蔵の立ち位置を示しているように思える。 お勧めは燗酒か常温ということで、最初に常温で、次に一度51度までつけた燗酒で飲んだ。 銚子ではなく、本猪口ごと燗づけしているので、温度の低下は緩やかなはずだが、それでもこの時期だから冷める時間は速い。 結果、42-3度に落ち着いた時点が一番旨いように感じた。 女性陣の間でも評判が良かった。 日本酒好きの女子は濁り酒のようなフレッシュ感のある酒が好きな一方で、コクのあるしっかりした酒も好きなようだ。 入門者を除けば、酒の好みに男女差はないという事でしょうか?

2014/02/28

コメント(0)

-

さざなみ(神奈川県茅ヶ崎市・熊澤酒蔵)

熊澤酒蔵の「湘南ビール」かと思ったら、日本酒! 生ビールタンクから細い管で注がれました。 湘南の海をイメージしたのか、ネーミングは「さざなみ」。 これがウマイ(^-^)! 一杯200円くらいだったと思います@からきや(西太子堂)。 へたなビールを呑むより安くて美味い。

2014/02/27

コメント(0)

-

七賢・純米吟醸生「けい康」(山梨県北杜市・山梨銘醸)

57%まで精米した「夢山水」を9号系と18号系で醸した本品は、本日飲んだ8種類の中でもっとも好みであった。 このような米の旨味が載ったコクのある生酒は、何杯でも行けそうな気になるから危険ではある。 適度な酸度(1.7)があるのは、9号系を併用したことによるためか? これも蔵限定販売品であることが、ある意味残念ではある。

2014/02/26

コメント(0)

-

七賢・劉伶(りゅうれい)吟醸生酒(山梨県北杜市・山梨銘醸)

奥手の山田錦は寒冷に弱く、標高のある白州町では育て難いので、従来より地元産米を重用してきた山梨銘醸としては、山田錦に米質の近い「夢山水」(山田錦が母方。愛知県山間農業研究所による平成13年の品種登録。)を使用して醸した酒を造ってきている。 七賢の一人の名前を冠した本品は、やはり蔵限定販売品であり、夢山水を57%まで精米した日本酒度+6の吟醸生酒。 飲む際の突っ掛かり感がなく、滑らかに喉元を落ちていくが、さりとて物足りなさがあるわけではない。香味バランスが良く、飲み応えがある。 聞けば酵母は18系であったが、カプロン酸エチル臭が際立つ事もなかった。

2014/02/25

コメント(0)

-

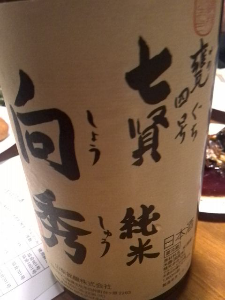

七賢・純米・向秀「しょうしゅう」(山梨県北杜市・山梨銘醸)

昨日アップした「風凛美山」の生原酒版。造りは一緒で、加水・火入れをしていない。(アルコール分19%) 「向秀」とは、七賢の一人。 蔵からの配布資料では、「軽快でなめらか」なタイプと紹介されていて、なめらかには違いないが、軽快というよりはむしろ旨口タイプ。 この酒は、日頃日本酒ばかり飲んでいる試飲会参加者の間でも、「手応え有り」と評価が高かった。 なお、本品は蔵のみでの限定販売。

2014/02/24

コメント(0)

-

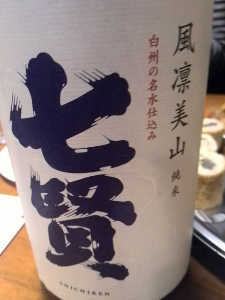

七賢・風凛美山・純米(山梨県北杜市・山梨銘醸)

甲斐の国らしい「風林火山」をもじった「風凛美山=ふうりんびざん」という酒銘。 ひとごこちとあさひの夢を70%精米して、901号酵母で醸した純米酒。 1月搾りの一回火入れ酒だが、さらっと飲みやすくて、やや辛口・酸味もあることから、食中酒に向いているのではないか。香りも抑え気味だし。 ぬる燗も良いでしょう。 酒に飢えている状態の時だと、物足りなさを感じる人もいるかも知れない。

2014/02/23

コメント(0)

-

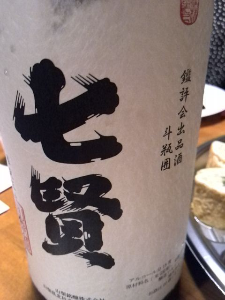

七賢・大吟醸・鑑評会出品酒・限定36本(山梨県北杜市・山梨銘醸)

七賢を醸す山梨銘醸は、サントリーの白州工場と同じ町内にあって、仕込み水に恵まれている。 比較的軟水だけど、必要なミネラル分には恵まれているらしい。 もっとも、こちらは264年の歴史がある蔵だから町内では大先輩にあたる。 限定36本ということだから、斗瓶で3-4本採ったもののうちの一本という事だろう。 酒米はやはり山田錦、40%精米、酵母は901と1801とのことにて、どの段階で掛け合わたかは不明。 出品酒らしい綺麗な大吟醸酒で申し分ないが、この手の酒はどの蔵のものを飲んでも所詮似たようなもの。 乾杯のご挨拶代わりに振る舞われたとして感謝の気持ちを持って飲めば良いでしょう。

2014/02/22

コメント(0)

-

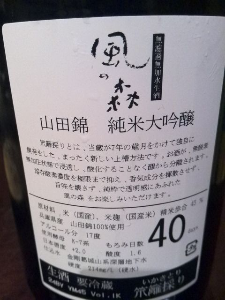

風の森・山田錦純米大吟醸・笊キ採り・無濾過無加水生酒(奈良県御所市・油長酒造)

日本酒愛好家のハートをきっちりつかんで人気酒となった風の森。 その中でも「笊キ採り」はこの蔵が独自に開発した、「袋吊り」の上をいく搾り方で、ざる状のスクリーンをモロミの中に沈める事により、その浸透圧で空気に触れる事なく酒を搾ることができます。 よって、酸化せず香りが生き生きと広がるのが特長です。 今回も純米の旨味と大吟醸の綺麗な透明感が、心地良く舌と喉を通っていきました。ちょっと高いけど、飲んで良かったお酒。またあれば注文するでしょう。 精米歩合45%、使用酵母K-7系、モロミ日数40日、日本酒度2.0、酸度1.6 ですが、優しい印象のためか表示以上に甘く感じました。

2014/02/21

コメント(0)

-

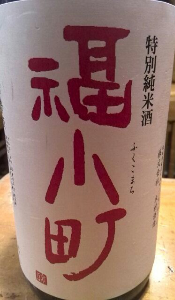

福小町・特別純米酒(秋田県湯沢市・木村酒造)

2012IWC「チャンピオン・サケ」を福小町・大吟醸で獲得した木村酒造は、雪深い秋田県の湯沢で400年近い歴史を持つ蔵。 今回、その特別純米を飲む機会を得た。 角の取れた落ち着いた香りと味わい。 米の旨味はもちろんだが、適度な酸味が料理の食欲をますます促進する。 刺身も好相性だが、菜の花のおひたしともベストマッチングだった。 日本酒バンザイ!と言いたくなる。

2014/02/20

コメント(0)

-

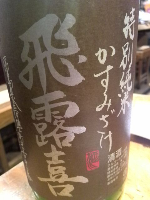

飛露喜・特別純米かすみざけ(福島県会津坂下・廣木酒造本店)

飛露喜の中で一番美味い!純米吟醸よりも。 年に一回しか出ない酒という事だが、ネットで検索してみたら凄いプレミアム価格が付いている! 飲ませてくれた神保町の盛寿司さん、ありがとう(v^-゚) 羽生選手の演技のように若々しく切れがあり、葛西選手のジャンプのように強さと安定感がある。 普通の特別純米無濾過生原酒と飲み比べましたが、こちらがかすんでしまう。 プリプリ絶品の白子と良く合いました。

2014/02/19

コメント(0)

-

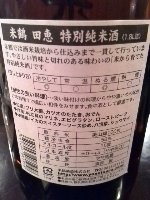

米鶴・田恵(でんけい)特別純米酒(山形県高畠町・米鶴酒造)

「田恵」は、田んぼの恵みに感謝する気持ちを現した酒名です。 地元、高畠町酒米研究会の会員農家が作る酒造好適米を全量使用して醸した特別純米酒。 酒卸・岡永の専用商品。 美山錦を55%精米して、日本酒度0~+3、酸度1.1-1.3、アルコール度15度に仕上げていますが、すっきりとした辛口に感じる。(直前に呑んだのが甘口だった事もある。) さりとて、物足りないわけではないしっかりした酒。 飲み手を選ばず、料理を選ばず、飲む温度を選ばない、オールラウンドプレイヤーでしょうか。

2014/02/18

コメント(0)

-

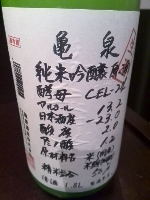

亀泉・純米吟醸原酒CEL24生酒(高知県土佐市・亀泉酒造)

独特のラベルで存在感を示す亀泉CEL酵母シリーズ。 この24はCEL-19の弟分で、高知県工業技術センター開発の酵母。 グラスに注いだ感じは、濁り酒というよりもモロミに近い。 アルコール度13.2%、日本酒度-23 という数値が示しているように、この酵母はこれ以上発酵しないという。 CEL酵母らしく香り高いが、以前に感じたほどカプロン酸エチル臭が鼻を突かないのは、自分が変わったのか、それとも酒の保存状態や、はたまた酒自体が変わったのか・・。 いずれにしても、甘酸っぱい。 日本酒のバリエーションを豊かにするインパクトあるお酒です。

2014/02/17

コメント(0)

-

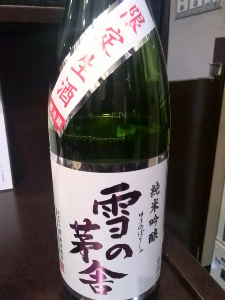

雪の茅舍・純米吟醸限定生酒(秋田県由利本荘市・齋弥酒造店)

「のぼり窯」ならぬ「のぼり蔵」のような作業場の配置で有名なこの蔵は、元々「由利正宗」を醸して地元で愛飲されてきた、日本海にほど近い蔵。 以前にお邪魔したときは、高橋藤一杜氏にご案内頂き、新旧それぞれの良いところを取り入れて、こだわりの造りをされていたことが印象的です。 さて、雪の茅舍は何度も飲んでいますが、生酒の記憶はありません。 火入れは香りが生きて、ふくよかな輪郭のはっきりとしたイメージがありましたが、この生酒はとても優しくスルリと喉を落ちていくタイプ。 真鯛と鮃の刺身にぴったしとマッチして、美味しく頂きました。

2014/02/16

コメント(0)

-

あぶくま・純米吟醸無濾過生原酒(福島県田村市・玄葉本店)

福島県は岩手県に次いで広い県ですが、そのほぼ中央に「三春滝桜」があります。そこから西方向に約10km行った船引町で玄葉本店は酒を醸しています。 この酒、無濾過生原酒だけどガツンタイプではなく、優しく人懐こい。 ほどよい香りとスキッとした米の旨味。 白身魚の天ぷらとぴったしでした(^^;

2014/02/15

コメント(0)

-

紗利・燗左紫(さり・かんざし)福井市・毛利酒造

寿司飯の「シャリ」の語源は、サンスクリット語の「サリ」=米という説があるという。 寿司や刺身につける「むらさき=醤油」の左に燗にして置いてほしい、という願いを込めて命名したと裏ラベルに書いてあります。 個性際立つ酒が多い中、主張を抑えて脇役に徹した、食中に楽しめる山田錦70%精米のお酒です。

2014/02/14

コメント(0)

-

"Royal Household" Blended Scotch Whisky

「Royal Household」は世界中で日本だけに市販が許されたスコッチウィスキー。それは英国王室と皇室の特別な関係ゆえに。 英国でも飲めるのは宮殿内を除くと、スコットランドの離島の王族が訪れるホテルバーだけ。こうして普通に街のBarで飲めるのも日本ならではです。シルクのようなスムースさで、「綺麗」という言葉がピッタリの透明感。「焦げ臭い」「オヤジっぽい」とふだんウィスキーを敬遠気味の人も飲みやすいと思う。逆に、シングルモルトを飲み慣れた人、とりわけアイラ系などを好きな人にとっては物足りなさも感じるのでは。同じウィスキーでも目指すものが違うから当然なのでしょう。「THE」の定冠詞が付いたロイヤルハウスホールドは20年ほど前に終売になっているから、こちらは今だと1本20万円前後で売られている模様。THEの無いこちらは、1本3万円弱くらいが実勢価格のようですから、それでもバーで飲めば結構いいお値段の1杯になります。実はこの時、日本初のシングルモルトといわれる「軽井沢17年」を飲むのも目的だったのですが、こちらは「先日ちょうど無くなったところ」と残念な告知。しばらくしたら、女性バーテンダーさんがメモ書きの紙切れを持ってきて、「こちらのお店だったら置いてあるようです」と他所のお店の名前を教えてくれる。私がビックリして「なんで?今調べたの?」と聞いたら、「あちらのお客様が最近行かれて飲まれたようです」と、カウンターの一番端に陣取った白髪の紳士を紹介してくれる。私が「それはありがとうございました!」と御礼を言うと、「いや、この間まだ残っていたから、あるでしょう」とさらりとおっしゃった。ダンディな紳士と洋酒バーのカウンターの組み合わせ、決まりますねえ!

2014/02/07

コメント(0)

全911件 (911件中 1-50件目)

-

-

- 今日のコーヒー

- 今日のコーヒーDyDo♪&料理本で料理の…

- (2025-11-18 10:10:09)

-

-

-

- モルトウイスキーの話題

- 【アウトレット】サントリー 山崎 12…

- (2025-11-12 20:42:47)

-