PR

Calendar

Comments

勤労感謝の日 豊田年男さん

軽井沢発地ベリー園… hotchi-berryさん

素人果樹栽培と特選… 桃_太郎さん

オープンガーデン 蕗のとうさん

Keyword Search

Freepage List

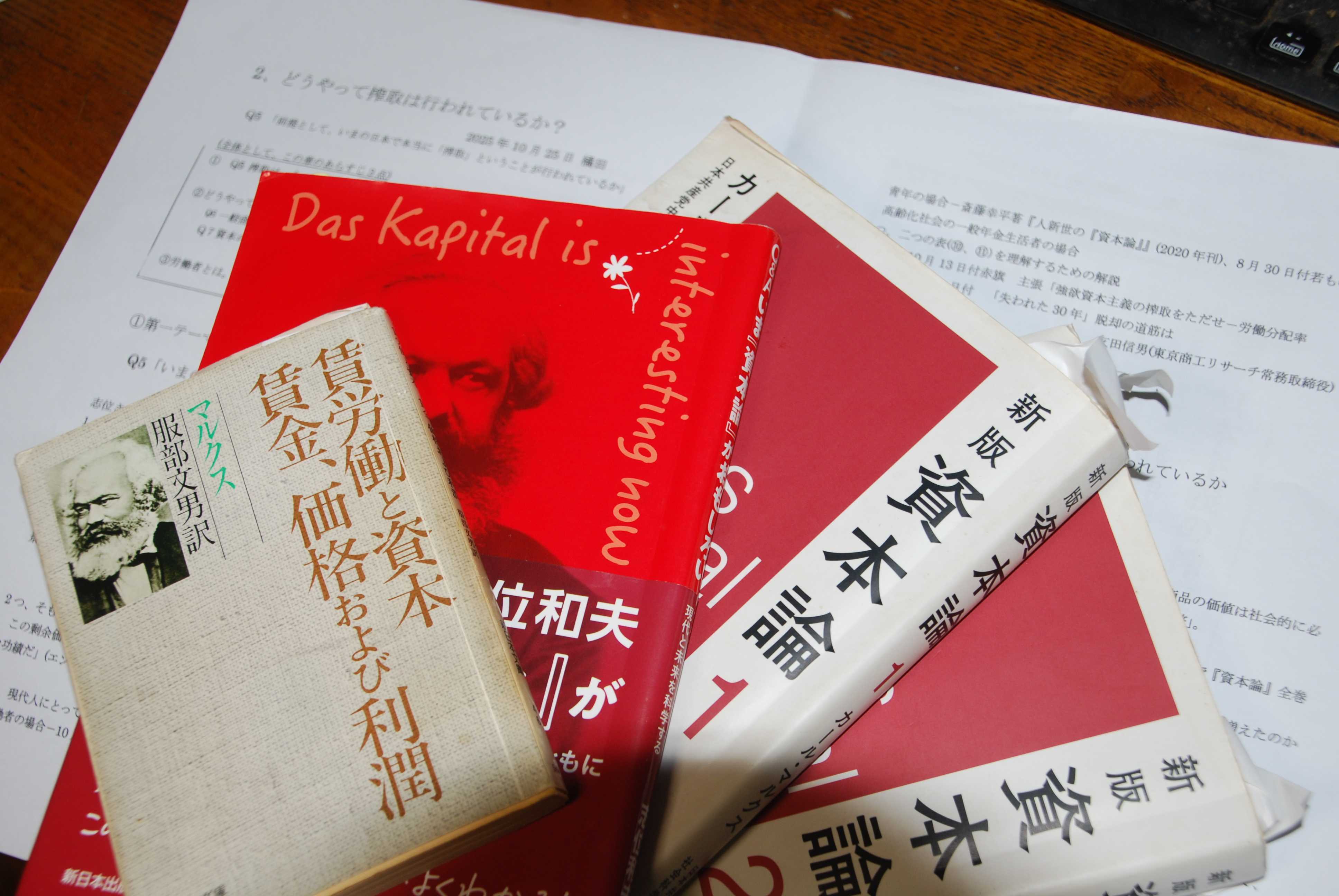

第三回『赤本『資本論』』の学習会

東京・八王子市の鹿島で、10月25日に志位『赤本『資本論』』の第三回学習会が開かれ、

第二章「搾取はどうやって行われているか」を学習しました。

この学習会には、隣の多摩市からの方もふくめて、5名の方が参加しました。

そこで議論されたことですが、私なりの私見ですが、紹介します。

1、第2章「搾取の仕組み」を、チューターを担当したものとして感じたことですが、

ここは、搾取論=剰余価値の謎解きとして、『資本論』の要中の要でした。

新版『資本論』では、第一分冊と第二分冊のはじめを内容とするものですが、

あらためて志位さんが3時間半で『資本論』第一巻を若ものたちに伝えた偉業を感じさせられました。

参加者の議論ですが、

2、今日の社会では「搾取」の言葉は、死語になっている。

総評は解散され連合と全労連がつくられ、大学ではマルクス経済学は風前の灯火の状態です。

その言葉を今にいうのは、ごく一部の人です。平場で言っても、「なに?それ」と変人と見なされる。

しかし、「それでも地球は動く」-科学的真理は、あくまで真理です。

3、『資本論』が刊行されて150年、くり返し、くり返し搾取の仕組みは紹介されてきました。

そこにはマンネリズムがあって、「あっ、またはじまった」とわきに置かれてしまう。

そうした中、今回、青年とのゼミの「赤本」、選挙ドットコムの鈴木編集長との対談、これらが開拓したのは、真理にたいしてどの様に接近するかと、いうことだと思います。真理を一般的にくりかえすだけでは人の心に響かないわけで、どの様な関心・要求から、その真理をさぐるかということ、この問題です。

4、今回の学習会の参加者は、職場を定年退職した労働者のOB、そして教師や保育士をつとめてきた人、私のようにみかん農夫でしたから、「搾取」といっても、その受けとめ方は様々なんです。議論していくと、「これは本質問題だ」となるんですが、「資本家と労働者」「賃労働と資本」の基本関係において、それが直接・間接的な関係にあるわけで、「搾取」の形にもいろいろあるということでした。

5、そこには、3時間半の志位さんの講義では簡単にしかふれられてませんが、『資本論』の基礎にある哲学の問題、方法論の問題があると思うんです。

2章の冒頭のQ5「搾取」の現実を実感するか、個人の意識の問題もさることながら、鈴木編集長との対談で指摘したように、今の社会全体からとらえて、その現実を実感できるかどうか。これが表⑩,⑪を理解するうえで大事だと思うんです。それ現実感が弱いと、抽象的な商品の価値とは何か、などの検討には、なかなかついていけません。多くの人が『資本論』の本を買ったんだけど、そこでつまずいて投げ出してしまう。

どうして、第一篇「商品と貨幣」が『資本論』のなかで「もっとも困難」(①P8)なのか。

何故、もっともあたり前になっている商品から始めたのか、それがなぜ困難なのか。

この点も挫折する事情になっていると思います。

6、マルクスが剰余価値論を正面に提起したのは、1848年1月の『共産党宣言』より少し前の、1847年12月の講演『賃労働と資本』でした。資本主義社会の搾取の問題が、政治社会の根本にある、唯物史観を確立していた。それから1867年に『資本論』が刊行されますが、それは、この問題を20年にわたって経済学批判の作業をかさねてきた、そのまとめなわけです。

エンゲルスは1891年(明治24年)に『賃労働と資本』の「序論」を書いていますが、たった「力」の一文字にあるマルクスの努力を紹介しています。剰余価値論の核心となる一字ですね。晩年にあっても若き頃の探究を検討・吟味している。科学の認識過程をさぐる努力というのは、たいへんなんですね。

しかし結果からみると『資本論』の結論は、いたって理路整然としていますから、ごく当たり前のように感じなくもないんですが、そこには、どのようにまとめて叙述するか、そこにたいへんな努力があるということです。

7、マルクスはどの様な「間口」から、要求から「賃労働と資本」の関係に、剰余価値の問題に迫ったのか。この問題も大事だと思うんです。

このことは、私たちはどの様な要求、「間口」から、赤本『資本論』、ないし剰余価値論にせまるのか、このことが問われています。それがないと真理一般という『聖書』のような扱いにもなるわけで。

この点で、青年の感性がなぜ、どこから赤本『資本論』に感動したのか。このことは、大きくは国民のそれぞれが、どのようにしたら『資本論』への接近が可能になるのか、接近しやすくなるのか、この問題でもあります。この点が疎いと、一般的な真理をテープレコーダで繰り返すことになります。せっかくの正しいことを説く努力が、肝腎の聞く人に相手にされなくなります。

8、議論のなかでは、この日の赤旗で紹介された志位&斎藤幸平氏との対談が話題になりました。

46万部を出した『人新世の『資本論』』の斎藤幸平氏と志位さんが「赤本『資本論』」をもとに対談したこと。昨日、その前半の1時間がユーチューブで公開されましたが。この対談の感想が紹介されました。後半では、どのような話が交わされるのか注目される、と。この対談は、格差や気候危機、マルクスと社会主義論を間口にしている。ドットコムの鈴木編集長との対談は、労働者の関心の労働時間の短縮や、利潤追求を第一とする資本主義の問題を間口として重視したもので、ともに生きた対話によって、社会の認識発展がしめされたものとして注目される、と紹介されました。

いずれにしても、『資本論』が刊行されて150年以上がたち、戦後80年の日本社会は、資本主義の過酷な抑圧支配とアメリカ追随の政治で、世界の中でも社会矛盾が大きい。この中で、政党が『資本論』の今日的意義を評価して、国民にたいして『資本論』の学習運動を呼びかけ出した。なんと無謀ともいえる大胆な提起じゃないですか。そんなことは、世界のどこにもありません。アメリカのようにサンダースさんという一議員が呼びかけることはあっても。フランスやドイツの労働組合が学習をすすめることはあっても、政党が呼びかけるなんて、これまて無いと思います。歴史上、初めての挑戦じゃないでしょうか。

私などは、もちろん、誰が呼びかけようとかまいません。がしかし、この『資本論』の科学的な成果の真理を、死語からすくいだして、今の社会問題の根本を問う光りとして、生きた学習を広げよう、との提起ですから、大歓迎ですね。

私たちの学習も、そうした流れの一つとして始めだしたわけですが、これはじつに面白いことじゃないですか。

まぁ、そんなことが、この学習会で議論されました。

-

第5回「赤本(資本論)」、八王子市鹿島での… 2025年11月22日

-

『Q&A資本論』の第5回学習会を前に、チュ… 2025年11月20日

-

志位著『Q&A資本論』の学習の仕方について… 2025年11月16日