PR

一応「隔日更新」なので,今日は更新日ではないのですが,ちょっとした資料(らしきもの)を2つアップしておきます。

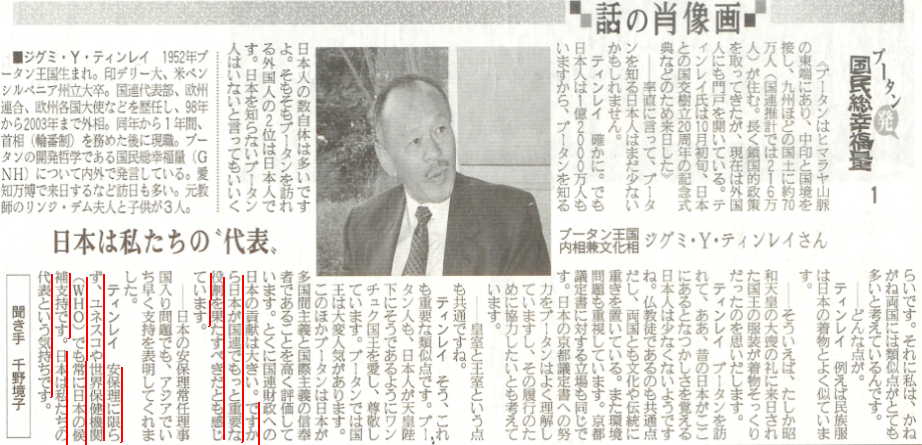

<「日本は私たちの代表」>

一つ目は毎度「アジアは反日」説に対する一つの資料として,本日付け産経新聞の朝刊から記事をご紹介します。

記事はブータン王国の内相・文化相であるティンレイ氏のインタヴューです。

日本の国際社会における行動を高く評価していただいております。

「日本は私たちの代表という気持ちです」

<戦前の人の感想>

もう一つは現在における子供のいじめと自殺に関する元最高裁判事の意見です。10年前の論稿ですが,内容の肯否は別に,一つの感想として今でも通じるのではないかと思い掲載します。

「私の子供のころに家庭でどういう教育を受けていたかということを考えてみますと,現在とは大きく異なっているのではないかと思います。『泣いて家へ帰ってくるな。殴られたら,殴り返しなさい』と言われて育ったものであります。・・・母親にこう言われますと,喧嘩をいたしましても泣いて帰るわけにはまいりません。服に泥がついていれば,それをきれいに払い落として帰らなければ叱られるわけであります。

現在の教育は,これと対角線上にあるわけで,一切の暴力を否定する非暴力主義といいますか,平和主義というものだと思います。だからといって,現在のいじめと自殺とがすぐに因果関係があるかどうか,簡単に結論付けるわけにはまいりませんけれども。ただ,戦前のいじめによって自殺したという話を聞いたことは,寡聞にして私の周囲ではございませんでした。戦前の場合は,今よりも忍耐心が強かったと思います。そういうことも原因していると思いますけれども,もう一つ大事なことは,暴力に対する抵抗という精神は養われたのではないだろうかと思います。教育のありようは,いろいろな制度と同じように,光と同時に,それに伴って影もあるというふうなものではないだろうか,という感じがいたしております。

戦前の教育には,文と並んで武を尚ぶ,いわゆる尚武の精神がございました。戦後,これに対して,力を肯定するもの,あるいは戦争を容認するものという批判から,平和主義と非暴力の教育をしてまいりました。それはそれで当然いろいろな美点を挙げることができるかと思います。しかし,そういう輝かしい光の裏側に,何か失われたもの,あるいは欠けたものがあることも否定できないところではないだろうかと思います。いじめられ,強迫,暴力を受けても非暴力で通すべきだ,という価値観の下で,どうやって正義を保とうとするのか。正義を保持する姿勢なり,志というもののあり方が,個人として,あるいは国家として問われているのではないか,と考えるものであります。」

以上,民事法情報119号(1996年8月10日)p54~55 (社)民亊法情報センター理事長(当時) 草場良八氏による講演『日本人の法意識』より)

-

お久しぶりです。近況報告 2007年04月08日 コメント(7)

-

おかげさまで77777アクセス突破 2007年03月25日 コメント(7)