2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年03月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

日本では見られませんが、本日は皆既日食♪

こんにちは。本日3月29日は、アフリカから中央アジアにかけて、久しぶりに好条件の皆既日食が起こるそうです。日本国内からは部分日食も見られないそうですが、最大食となるリビアでは皆既継続時間が4分を超えるとのことです。日本時間では、午後18時ころから中継が開始され、リビア、エジプト、トルコからの映像が、 LIVE ! ECLIPSE 2006 で見ることができるそうです。(但し、アクセス集中などの理由でつながりにくいかもしれません。) もしくは、米航空宇宙局 (NASA )のHPでも行うみたいです。今度、日本で皆既日食が見られるのは、2009年7月22日だそうですが、これは奄美大島のほうの太平洋上での観測が最も継続時間が長いそうです。次が、2035年9月2日、2063年8月24日ということです。今世紀中では、地球上のどこかで皆既日食の観測ができるのは75回(金環日食含む)あるとのことです。画像は2001年6月21日にChisamba(ザンビア)で撮られた日食の写真『提供:Fred Espenak/MrEclipse.com 』2006年3月29日の皆既日食の地図。濃紺の線は皆既日食の経路を現します『提供:NASA/Fred Espenak』

2006.03.29

-

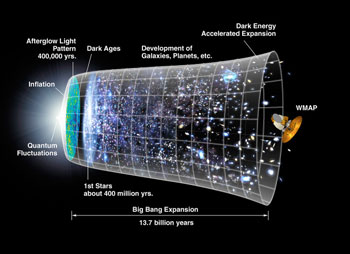

NASAが宇宙創世のインフレーション理論の証拠を発見♪

こんにちは。今日は、先日米航空宇宙局 ( NASA ) が、宇宙が誕生したビッグバン後に、一瞬で急に膨張したという1981年に提唱された「インフレーション理論」を高い精度で裏付ける具体的証拠が見つかったという記事をご紹介します。まず、宇宙で全方向から飛んでくる電磁波「宇宙背景放射」をNASAの探査機「WMAP」(ウィルキンソン・マイクロ波非等方性探査衛星-Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)が観測し、背景放射の中に含まれる様々な波長や波形の成分を、3年間の連続的な観察に基づき、米国とカナダの共同チームがかつてない精度で分析し、その結果、観測する領域の広さによって成分のばらつき具合が変わることがわかり、詳しく分析した結果、波長や波形のばらつき具合がインフレーション理論の予言通りだったということです。つまり、宇宙の創成期に急膨張がないと、こうしたばらつきは生じないそうで、新しい発見となったそうです。そして、宇宙は、1秒の1兆分の1をさらに1兆分の1にしたほどの瞬時の間に、砂粒のような小さなものから、現在観測可能な領域以上の大きさに拡大したとする説を裏づける証拠となるものだということです。つまり、宇宙創成の10のマイナス44乗秒後に始まって、10のマイナス33乗秒後に終了したことになるそうで、とてつもなくわずかの時間に起きた宇宙の異常膨張がインフレーション理論だとのことです。このインフレーション理論は、1981年に日本の佐藤勝彦・東京大教授とアメリカのアラン・グースによってそれぞれ独立に提唱された、ビッグバン理論を補完する膨張宇宙モデルの一つだそうです。そして、「インフレーション」は英語の膨張を意味する言葉ですが、急激な膨張が、経済用語の通貨のインフレとの類似していることから、「インフレーション」にちなんで付けられたそうです。今回の発見は、非常に均質で高温なスープとして誕生した宇宙に、惑星や恒星や銀河を構成する物質がどのようにして形成されたのかを説明する理論の裏づけともなるそうで、全米科学財団(NSF)のマイケル・ターナー博士は「インフレーションが実際どのように起こったのかを知るはじめての手掛かりを得られそうだ。間違いなく驚くべき発見だ。」と述べ、さらに、コロンビア大学のブライアン・グリーン博士も、「今回の観察結果はめざましいもので、その結論は実に素晴らしい」と述べたそうです。 また、研究チームによりますと、マイクロ波背景放射に見られる小さな揺らぎは、インフレーションの最中にできはじめたそうで、これらが、最終的に星や銀河の形成につながったのだということです。そして、宇宙が大爆発で始まったとする「ビッグバン理論」を矛盾なく説明できるとのことです。誰も宇宙創世を見た人はいないのですが、かすかな輝きを観測することで、提唱されていた理論が裏づけされる程の証拠を見つけることは、すごいですね♪これらは技術の進歩の結果であり、新たな発見はより人類の探究心をそそり、知的生命体の存在などを想像させ、私たちを創った宇宙を益々知りたくなりますね♪(^▽^)/宇宙の年表『提供:NASA』

2006.03.27

-

南極大陸の氷が消失していることがグレースの観測で明らかに♪

こんにちは。今日は、南極大陸の氷が消失していることが明らかになったという記事をご紹介します。まず、米航空宇宙局 ( NASA ) とドイツの研究チームの観測により2002年4月から2005年8月までを、地球観測衛星グレース ( GRACE 1 と GRACE 2 )2基を使い、南極付近の重力の変化を調べたそうで、最新号の米科学誌サイエンスに掲載されたとのことです。そして、観測チームの発表によりますと、2002年4月から2005年8月の観測で、南極の西部を中心に、氷が1年当たり約152立方キロ・メートルずつ失われたことが判明したとのことです。この量は、例えば東京ドームの容積が124万立方メートルなので、122580個分、札幌ドームだと92121個分、福岡ドームでは86363個分に相当する量が消失したことになります。また、地球の海面を0・4ミリ上昇させる水の量に相当するそうで、3年で1・2ミリ海面が上昇したことを意味するということです。今後、観測チームでは、今回のデータを基に、近年の温暖化と氷の急激な減少との因果関係についても詳しく調べる方針だそうです。そして、南極と北極では氷山の形が違うため、北極海などにある氷山が解けても、海面上昇の大きな要因にはならないそうですが、大半が南極大陸という陸上にある南極の氷が解けてしまうと、大量の水が海洋へ流入するため、海面上昇への影響が危惧されるとのことです。地球温暖化の影響が、徐々に目に見えてきましたね。。。因果関係を調べるのも大切ですが、何らかの手段も講じておいた方が良いような気がしますね。。。南極大陸。イメージ図『提供:Ben Holt, Sr. 』氷床の氷が著しく減少した南極大陸『提供:NASA/SVS』

2006.03.18

-

火星の地図で楽しみましょう♪(補足事項追加)

こんにちは。今日は、ちょっと面白いページをご紹介します。まず、米Googleは13日、Webブラウザで火星を探索できる「Google Mars」を公開しました。これは「Google Maps」や「Google Moon」の火星版といえるそうです。そして、このサービスはGoogle社と米アリゾナ州立大学の米航空宇宙局(NASA)の研究者と共同で開発したものだということです。この、Google Marsでは、次の3種類の画像が見られるとのことです。Elevation:NASAの火星探査機Mars Global Surveyorのレーザー高度計のデータを基にした標高で色分けされた火星の地図だそうです。Visible:Mars Global Surveyorの火星軌道カメラが撮影した画像を集めたものだとのことです。そして、このカメラは家庭用デジカメに似ており、「もしも人間が火星周辺の軌道上に立ったら、基本的にはこの画像のように見える」とGoogleは説明しているそうです。Infrared:NASAの火星探査機Mars Odysseyの熱放射映像システムで撮影した赤外線写真を集めたものだとのことです。暖かい場所ほど明るく、冷たい場所ほど暗く写るそうで、空中の雲やちりは写らないため、これまでで最も鮮明な火星全域の地図だということです。Googlemarsで火星探査へGo ! すみません><エラー表示が出るとのご指摘をいただきましたので、URLを載せておきます。 http://www.google.com/mars/コピペして飛んでみてください。またはブラウザを変えて試してくださいね。(不思議なのですが、私は飛べるのです。。。(-_-; )火星の探索をしている感じとか、または旅行に行っているような気分が味わえますね♪(^▽^)/

2006.03.15

-

NASAの火星探査機「マーズ・リコネッサンス」が火星周回軌道に♪

こんにちは。今日は昨年の8月に打ち上げられた火星探査機「マーズ・リコネッサンス・オービター」についての記事をご紹介します。まず、米航空宇宙局(NASA)は米東部時間8月12日朝(日本時間12日夜)、火星無人探査機「マーズ・リコネッサンス・オービター(Mars Reconnaissance Orbiter=MRO)」をケープカナベラル米空軍基地(フロリダ州)からアトラス5ロケットで打ち上げましたが、この探査機が火星周回軌道に入ったとNASAが発表しました。そして、NASAのジェット推進研究所(米カリフォルニア州)によりますと、米太平洋時間3月10日午後2時16分(日本時間11日午前7時16分)に、周回軌道に入ったMROが火星の裏側を回って発した信号を受信したとのことです。(^-^)//ぱちぱち今後、10月までに、火星大気との摩擦を利用して速度を落とす「エアロブレーキング」を数百回行って、高度255~320キロ、1周約2時間の低軌道に入り、11月から観測を始めるということです。マーズ・リコネッサンスは、史上初の低軌道から火星の気象及び地表や地表下の構造をこれまでになく詳細に探査するそうで、このため、1)火星の気象の特徴と季節変動に伴う気候変化のメカニズムを解明するために大気の気温と水蒸気の動きを観測する赤外線放射計、2)小さなデスクサイズの岩石を精査できるこれまでで最も強力な顕微鏡カメラ、3)地表下の水や水の氷を探す高性能レーダー探知機、4)野球場の内野に相当する広さの地表にある鉱物の分布を測定するミネラル・マッパー、5)雲や砂嵐を観測する立体カメラ、6)火星の気象を毎日観測する気象カメラが搭載されているとのことです。そのため、打ち上げ時の重量は2180kg (燃料1149kgを含む)、高さ6.5mで、太陽電池板を広げた状態では13.6mもあり、これまでで最も大きな火星探査機となるそうです。しかも、マーズ・リコネッサンスには、これまでの火星探査機よりはるかに高速で34テラビットで送信することができ、史上最も多いデータを送信するため、直径3メートルのディッシュ・アンテナや強力な送信機が搭載されているそうです。また、マーズ・リコネッサンスの通信機能は、他の火星探査機が地球と通信する際の中継機としても役立つそうで、2004年1月に火星に着陸した2つの探査機(スピリットとオポチュニティ)などが利用することになるとのことです。 そして、将来の有人探査に向けた着陸場所のデータ収集や、生命につながる水の痕跡や天候、地質などの観測を行う予定だそうです。火星では現在、「マーズ・グローバル・サーベイヤー」(1997年到着)、「マーズ・オデッセイ」(2001年到着)、「マーズ・エクスプレス」(2003年到着)が周回軌道から、そして2機の「マーズ・ローバー」(スピリットとオポチュニティ:2004年着陸)が地表で調査を続けているとのことです。およそ7ヶ月の旅で、ようやく火星の周回軌道に到達しましたね。これから半年経って本格的な探査が始まると、また新たな発見が期待できますね♪(^▽^)/MROと火星:イメージ図『提供:NASA/JPL 』MROと火星:イメージ図『提供:NASA/JPL 』マーズ・リコネッサンス・オービターの現在位置『提供:NASA/JPL 』

2006.03.14

-

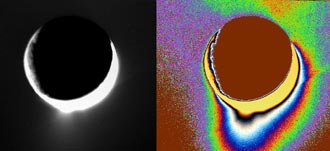

土星の衛星エンケラドスに水か? NASAの探査機「カッシーニ」の映像を解析

こんにちは。今日は土星の衛星エンケラドス( Enceladus )の地下に水が存在し、間欠泉のように地上に噴出している可能性がある、という記事をご紹介します。まず、米航空宇宙局(NASA)は、米土星探査機「カッシーニ」の観測データを分析した結果を、10日付の米科学誌サイエンスに発表しました。そして、生命の存在の期待も示しているそうです。カッシーニは昨年2月17日、エンケラドス(直径約500キロ)に接近した際、南極付近から何らかの物質が噴出している様子を撮影しました。それを分析した結果、地下にある液状の水が、水蒸気となって地上に噴出しているとの見解が有力になったということです。エンケラドスの表面は氷点下約200度の極寒の衛星だだそうですが、NASAの研究者らは、衛星内部の放射性物質の崩壊や潮汐力で発生する熱によって、液状の水が地下数十メートル付近にたまり、表面の氷の裂け目ができたりすると、急減圧により沸騰し、地表に噴出するという仮説を立てているそうです。そして、NASAのパサデナのジェット推進研究所のキャンディー・ハンセン博士 (Dr. Candy Hansen )は「今、私たちは、エンケラドスが水分子を噴出していることを知りました。」と言い、また、コーネル大のピーター・トマス博士 ( Dr. Peter Thomas )は 「エンケラドスの液体の水を立証する証拠のタイプは、私たちが木星の衛星エウロパで見たものとは非常に異なります。エウロパは、表面の地質学の特徴からの証拠が内部海洋を指摘します。しかし、エンケラドスにおいての証拠は、表面に近い出所から出る水蒸気の直接観察です。」と話しているそうです。さらに、画像解析を行った米宇宙科学研究所(コロラド州)のキャロリン・ポルコ博士 ( Dr. Carolyn Porco )は「我々が正しければ、生命に適した太陽系環境の多様性を拡げ、有機体が存在する可能性もあります。」と話しているとのことです。土星の衛星エンケラドスで水の存在が明らかになったということは、生命体の存在もありえますね。もしかしたら、火星人よりも早く土星人が見つかるかもしれないですね♪(^▽^)/『提供:NASA/JPL/Space Science Institute 』『提供:NASA/JPL/Space Science Institute 』『提供:NASA/JPL/Space Science Institute 』土星の衛星エンケラドス『提供:NASA/JPL/Space Science Institute 』

2006.03.11

-

探査機「はやぶさ」との交信が復活し軌道推定に成功、しかし燃料漏れなどが判明♪

こんにちは。今日は、探査機「はやぶさ」について、7日に宇宙航空研究開発機構(JAXA)が発表したことをお知らせします。まず、昨年11月、小惑星イトカワから離陸後に姿勢が乱れ、地球との交信が途絶していた探査機「はやぶさ」との間で、32bpsと低速ながらも交信が回復したとのことです。復旧の経緯は、「はやぶさ」は、昨年12月8日の姿勢喪失後、太陽電池発生電力が極端に低下したそうで、一旦電源が完全に落ちたもようだとのことです。しかも搭載のリチウムイオンバッテリも放電しきった状態にあり、かつバッテリの中の一部のセルは準短絡状態となっていて、現在は使用不能の状態と考えられるそうです。また、化学エンジンについては、すでに12月上旬には燃料をほぼ全量喪失した状態にあったそうですが、この間にさらに、酸化剤もあらたに漏洩したもようで、指示上は残量が全くない状態にあるとのことです。そして、イオンエンジン運転用のキセノンガスは、12月に通信が不通に陥った時点の状態の圧力を保っていて、残量は、約42~44kgと推定されているとのことで、燃料漏れが予想以上だったことがわかったそうです。しかし、3月6日には、得られた距離計測データとドップラ情報をもとに、「はやぶさ」探査機の軌道が決定できたそうで、正確な探査機の位置・速度が3ヶ月ぶりに推定できたとのことです。「はやぶさ」は現在、イトカワから(概ねイトカワの進行方向に)約1万3千kmの距離にあり、相対速度毎秒約3mで飛行しています。現在の探査機の太陽からの距離は約1億9千万km、地球からの距離は約3億3千万kmということです。また、今後の復旧計画として、探査機内には、なお相当量の燃料ないし酸化剤が残留している可能性があるそうなので、軌道を確定して、異常状況への対策を盛り込んで探査機の姿勢制御ロジックの更新を終えたのちに、ヒータを用いて探査機全体の温度を上昇させる「ベーキング」を実施する予定だとのことです。しかし、このベーキングにより、新たな燃料や酸化剤ガスの噴出が生ずるリスクがあるそうで、最悪の場合には、再度の姿勢喪失などもありうるため、慎重に作業を進めたいと考えているそうです。続いて、回収カプセルのベーキングを実施し、回収カプセル内に試料容器を移送して蓋を閉めることを計画しているとのことです。さらに、これらに続いて、探査機内の温度を最も高くすることができる、イオンエンジン運転状態での第2段階のベーキングを実施する予定だそうで、イオンエンジンを1台ずつ起動させていき、最大3台同時運転の状態まで運用を行う計画だとのことです。そして、今年の後半から来年初めに、イオンエンジン運転の本格稼働を開始したいと考えているとのことです。ただ、探査機搭載のイオンエンジンや3軸姿勢制御のためのスタートラッカ、姿勢軌道制御コンピュータなどは、探査機全体の電源が一旦落ちたため、非常に低温の状態におかれたと推定されているそうで、その機能が保たれているか懸念されるところだとのことです。そして、現時点では、これらの機器の動作は確認されていないということです。そして、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の運用チームは、2010年6月の地球帰還に向けての努力を続けていくということです。予断を許さない状況であることには変わりませんが、地球帰還への第一歩としての通信が回復したことは、非常に喜ばしいことですね。2010年の6月に地球に無事に戻ってくることを信じてお祈りですね♪(^▽^)/慣性系での軌道「提供 宇宙航空研究開発機構(JAXA)」太陽-地球方向を固定した座標系での軌道「提供 宇宙航空研究開発機構(JAXA)」小惑星「イトカワ」と「はやぶさ」イメージ図「提供 宇宙航空研究開発機構(JAXA)」

2006.03.08

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- ★資格取得・お勉強★

- 「東京シティガイド検定」合格(その…

- (2025-02-17 23:03:09)

-

-

-

- ニュース関連 (Journal)

- 指定席を譲る必要はない。

- (2025-01-06 10:17:03)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 自分に腹を立てるな

- (2025-02-17 07:54:31)

-