2025年07月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

血液の鉄人のささやき-4.「体に良い」が落とし穴?!サプリメントの意外な危険性-

POCO X7 Pro スマートフォン 8G+256G 12G+512G Dimensity 8400-Ultra 90W急速充電 大容量6000mAhバッテリー OIS搭載の5000万画素メインカメラSony IMX882 120Hz AMOLED IP68防塵・防水価格:49,980円~(税込、送料無料) (2025/7/28時点)楽天で購入皆さん、こんにちは!「健康のためにサプリメントを飲んでいる」という方、とても多いのではないでしょうか? ドラッグストアに行けば、色々な種類のサプリメントがずらりと並び、「〇〇に効く!」「健康をサポート!」といった魅力的な謳い文句が並んでいますよね。しかし、残念ながら、サプリメントが常に私たちの健康を助けてくれる「味方」とは限りません。今回は、医学的な視点から、サプリメントに潜む意外な危険性について、皆さんに知っていただきたいポイントを解説します。1. 過剰摂取による健康被害:多ければ良い、は間違い!「ビタミンは体に良いから、たくさん摂ろう!」「ミネラルが不足しがちだから、多めに飲んでおこう!」このように考えて、推奨量以上にサプリメントを摂取している方はいませんか? 実はこれが、非常に危険な落とし穴になり得ます。・脂溶性ビタミン(A, D, E, K)の過剰症:これらは体内に蓄積されやすいため、摂りすぎると中毒症状を引き起こすことがあります。例えば、ビタミンAの過剰摂取は肝機能障害や骨の異常、ビタミンDの過剰摂取は高カルシウム血症による腎機能障害などを引き起こす可能性があります。ミネラルの過剰症:亜鉛の摂りすぎで銅の吸収が阻害されたり、鉄の過剰摂取が肝臓に負担をかけたりすることもあります。水溶性ビタミン(C, B群など)も安心できない:水溶性ビタミンは尿と一緒に排出されやすいとされていますが、それでも極端な過剰摂取は、消化器症状や神経障害などのリスクが指摘されています。「足りない栄養を補う」という目的であれば良いのですが、「多ければ多いほど効果がある」という考えは、医学的には全くの誤りです。2. 医薬品との相互作用:飲み合わせ注意!サプリメントは「食品」に分類されますが、中には医薬品と相互作用を起こし、思わぬ健康被害につながるものがあります。ワーファリン(血液をサラサラにする薬)とビタミンK:ビタミンKは血液凝固作用があるため、ワーファリンの効果を弱めてしまう可能性があります。セントジョーンズワート(精神安定作用のあるハーブ)と抗うつ薬、経口避妊薬など:医薬品の代謝酵素に影響を与え、薬の効果を強めすぎたり、逆に弱めすぎたりすることがあります。特に、免疫抑制剤や抗HIV薬など、わずかな薬の血中濃度変動が命に関わるような薬剤との併用は非常に危険です。カルシウムサプリメントと一部の抗生物質:カルシウムが抗生物質の吸収を妨げ、薬の効果を低下させてしまうことがあります。もしあなたが何らかの病気で薬を服用しているのであれば、サプリメントを始める前に必ず医師や薬剤師に相談するようにしてください。自己判断での併用は、絶対に避けるべきです。3. 品質管理の問題と成分表示の不正確さ残念ながら、すべてのサプリメントが厳格な品質管理のもとで製造されているわけではありません。成分量の不正確さ:表示されている有効成分の量が実際よりも少なかったり、逆に多すぎたりするケースが報告されています。不純物の混入:意図しない有害物質や、本来含まれるべきでない成分が混入している可能性もゼロではありません。未承認医薬品成分の検出:特にダイエットや精力増強を謳うサプリメントの中には、日本では承認されていない医薬品成分(危険な副作用を持つものも含む)がこっそり添加されているケースが後を絶ちません。これらは「健康被害」どころか、命に関わる事態に発展する可能性もあります。サプリメントは、医薬品のように国の厳格な審査を受けているわけではありません。製造過程や成分に関する情報は、私たち消費者が正確に把握しにくいのが現状です。4. 医療の遅れ:本当に必要な治療を見逃すリスク「サプリメントを飲んでいるから大丈夫」と過信して、体の不調を放置してしまうことも危険です。例えば、「疲労感が続くけど、このサプリを飲んでいるからそのうち良くなるだろう」「血糖値が高めだけど、このサプリで改善するはず」このように考えて、本来受けるべき医師の診察や検査、適切な治療が遅れてしまうことがあります。体の不調は、何らかの病気のサインかもしれません。サプリメントでごまかすのではなく、まずは医療機関を受診し、正確な診断を受けることが何よりも大切です。まとめ:サプリメントは「魔法の薬」ではないサプリメントは、あくまで**「食事で補いきれない栄養素を補助するもの」**であり、「病気を治す薬」ではありません。もしあなたがサプリメントの利用を考えているなら、以下の点を意識してみてください。本当にそのサプリメントが必要か? 食事内容を見直すことで十分な場合も多いです。信頼できるメーカー、情報源か? 安易な情報に飛びつかず、科学的根拠に基づいた情報を確認しましょう。過剰摂取になっていないか? 推奨量を守りましょう。服用中の医薬品との相互作用はないか? 必ず医師や薬剤師に相談しましょう。不調があれば、まずは医療機関へ! 自己判断でサプリメントに頼りすぎないようにしましょう。「体に良い」というイメージだけで安易にサプリメントに手を出すのではなく、そのメリットとデメリット、そして潜在的な危険性をしっかりと理解することが、あなたの健康を守る上で非常に重要です。現に2025年7月17日、日本弁護士連合会(日弁連)はサプリメント食品の製造・販売・品質管理・広告を統一的に規制する法律の制定を求める意見書を発表しています。

2025.07.28

コメント(0)

-

血液の鉄人のささやき-3.破傷風ワクチンがない!-

【楽天1位】POCO F7 スマートフォン 12GB+256GB 12GB+512GB Snapdragon 8S Gen 4 6500mAh大容量バッテリー 6.83インチ高精細ディスプレイ 5000万画素 IP68防塵防水 ゲームス 長いバッテリー持続時間価格:64,980円(税込、送料無料) (2025/7/24時点)楽天で購入【速報】「破傷風ワクチンがない!」医師が「怪我しないで」と異例の呼びかけ!一体なぜ?皆さん、こんにちは!突然ですが、最近、こんなニュースが飛び込んできたのをご存じですか?「破傷風ワクチンが一時的に出荷停止になっているため、医師が『怪我をしないように』と注意喚起している」え、怪我をしないようにって…そんなこと言われても…?💦と、びっくりした方も多いかもしれません。一体、破傷風ってどんな病気なの?なぜワクチンがないとそんなに困るの?今日は、皆さんの不安を少しでも和らげるために、このニュースについて、できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。1.破傷風って、どんな病気?身近に潜む「恐ろしい菌」まず、破傷風という病気についてお話しましょう。破傷風は、土の中にいる「破傷風菌」というバイキンが原因でかかる病気です。そう、皆さんの足元にある、あの土の中!世界のどこにでもいる、ごくごく普通のバイキンなんです。どんな風に感染するの?この破傷風菌は、私たちが怪我をして、その傷口から体の中に入り込むことで感染します。特に、深く刺してしまった傷(釘を踏んだり…)泥や土がたくさんついた汚れた傷動物に噛まれた傷やけどなど、ちょっと手当がしにくいような怪我は、菌が入り込みやすいので要注意なんです。体の中で何が起こるの?破傷風菌が傷口から体に入ると、そこで「テタノスパスミン」という、とっても強力な「毒素(どくそ)」を作り出します。この毒素が、私たちの神経に悪さをすることで、さまざまな怖い症状が出てくるんです。どんな症状が出るの?最初は、口が開きにくくなる(あれ?アゴが疲れてる?)首筋が張る飲み込みにくいなんだか体がだるいといった、風邪の初期症状と似たような感じかもしれません。でも、放っておくと…全身の筋肉がガチガチに固まってしまったり…体が勝手にピクピク、けいれんしたり…ひどい場合は、全身が弓のように反り返る**「エビ反り」のような状態になることも!**そして、一番怖いのは、呼吸をするための筋肉まで動かなくなり、呼吸ができなくなってしまうことです。そうなると、命に関わることもあります。専門機関の報告では、破傷風にかかった人の10~20人に1人は命を落とすとされています。しかも、この間ずっと意識はハッキリしていることが多いので、とてつもない痛みと恐怖を感じると言われています…。想像しただけでもゾッとしますね。いつ症状が出るの?菌が体に入ってから症状が出るまで、通常は3日から3週間くらい。でも、中には50日くらい経ってから症状が出る人もいるので、「ちょっと前の怪我だから大丈夫」とは言えないんです。2.なぜ破傷風ワクチンが大切なの?「守りの盾」の役割こんなに怖い破傷風ですが、実は**「ワクチン」でしっかり予防できる病気**なんです!破傷風トキソイドって何?破傷風の予防に使われるのは、「破傷風トキソイド」というワクチンです。これは、破傷風菌が作る**「毒素」を、安全な形に加工したもの**。毒素そのものではないので、これを注射しても破傷風になることはありません。注射すると、私たちの体の中で、この毒素を攻撃するための「抗体(こうたい)」という「守りの盾」が作られます。もし、後から本物の破傷風菌の毒素が体に入ってきても、この「守りの盾」が毒素をやっつけてくれるので、病気にかからずに済む、という仕組みなんです。ワクチンはいつ打つの?効果はどれくらい続くの?日本では、子どもの頃に「ジフテリア・百日咳・破傷風」の3種類の病気を防ぐ「三種混合ワクチン」として、何回かに分けて接種することが多いです。そして、大人になってからも、10年に一度くらいは追加の注射(ブースター接種)をすることで、ずっと「守りの盾」を保つことができます。もし、ワクチンを打っていない人が破傷風の心配な怪我をしてしまった場合は、緊急でこのワクチンを打つことで、発症を防ぐことができます。このように、破傷風ワクチンは、**私たちを破傷風の恐怖から守ってくれる、とても大切な「守りの盾」**なんです。3.今回のワクチン出荷停止、何が問題なの?さて、いよいよ本題です。今回の破傷風ワクチンの出荷停止は、なぜそんなに大きな問題なのでしょうか?実は、破傷風ワクチンを作っている会社で、製造の過程で確認が必要な部分に問題があったことが分かり、一時的に出荷をストップしているんです。何が困るの?ワクチンが手に入らなくなることで、病院のワクチンの在庫がどんどん減ってしまっている普段なら定期的に打つべき人も、ワクチンが打てなくなってしまうもし破傷風のリスクがある怪我をしてしまっても、緊急でワクチンを打てない可能性が出てくるという状況が生まれています。特に、これから夏に向けて、キャンプやバーベキュー、海水浴、スポーツなど、**外で活動する機会が増え、怪我をするリスクも高まります。**そんな時期に「守りの盾」が手に入らないとなると、当然、破傷風にかかってしまうリスクが高まってしまうんです。だからこそ、救急の現場で働くお医者さんたちが、異例とも言える**「怪我をしないように!」という強いメッセージを発信している**のです。これは、本当に困る事態になってしまうかもしれない、という危機感の表れなんですね。まとめ:今、私たちにできること破傷風は、土の中にいる身近な菌が原因で、傷口から感染し、命に関わることもある本当に怖い病気です。普段はワクチンで予防できるはずが、今、その大切なワクチンが一時的に手に入りにくい状況です。だからこそ、私たち一人ひとりが、これまで以上に**「怪我をしないように細心の注意を払う」**ことが、非常に重要になっています。庭いじりや畑作業の際は、軍手や長靴をしっかり身につける。屋外で遊ぶときは、肌の露出をなるべく控える。スポーツやレジャーで安全に配慮する。など、ちょっとしたことでも気をつけてみましょう。そして、もし万が一、怪我をしてしまった場合は、決して自己判断せず、すぐに病院を受診してください。その際、怪我の状況(土に触れたか、深い傷かなど)を詳しく伝え、「破傷風のリスクが心配です」と必ず相談するようにしましょう。今回の出荷停止が早く解消され、皆さんが安心して過ごせるようになることを心から願っています。◯破傷風との戦いを描いた映画◯幼い娘が「破傷風」という恐ろしい病気に感染し、その病気と闘う娘と、精神的に追い詰められていく両親の過酷な闘病生活を描いた作品です。単なる医療ドラマではなく、観る者に生理的な恐怖と絶望を感じさせる、異色のホラーとしても評価されています。破傷風にかかった幼い娘が、病院で治療を受ける様子を軸に展開します。治療のため、娘の部屋は暗く保たれ、わずかな光の中で、両親は娘の容態の変化に苦悩します。娘の痙攣によって舌を噛み、口の中が血で赤くなる様子が描かれています。「震える舌」は、1980年に公開された松竹映画で、破傷風に侵された少女と両親の闘病記を描いた作品です。監督は野村芳太郎、原作は三木卓の小説です。出演者:渡瀬恒彦、十朱幸代、若命真裕子、 中野良子

2025.07.24

コメント(0)

-

血液の鉄人のささやき-2.【2025年最新情報】止まらない咳に要注意!百日咳の流行と対策を「血液の鉄人」が徹底解説-

こんにちは、「血液の鉄人」です!「新・医学と切手の極意」に加え、性感染症の専門ブログも併設し、皆さんに正確で役立つ情報をお届けしています。さて、今回は皆さんの身近な健康問題、特に**2025年の日本国内で流行が懸念されている「百日咳(ひゃくにちぜき)」**について、詳しく解説していきたいと思います。「ただの風邪だと思っていたら、実は百日咳だった…」というケースが増えています。特に大人では診断が遅れることも少なくありません。正しい知識を身につけて、自分や大切な人を守りましょう。百日咳ってどんな病気?百日咳は、百日咳菌(Bordetella pertussis)という細菌によって引き起こされる、感染力の強い呼吸器感染症です。その名の通り、「百日」も続くような長引く咳が特徴です。以前は「子どもの病気」というイメージが強かったですが、近年は大人での感染が増加しており、家族内や職場で広がるケースも目立ちます。感染経路主に、感染者の咳やくしゃみによる飛沫感染で広がります。非常に感染力が強く、家族内での感染率は80~90%にも達すると言われています。なぜ2025年に百日咳が流行しているのか?実は、百日咳は数年前から日本だけでなく世界的に増加傾向にあります。2025年に国内で流行が懸念される主な理由はいくつか考えられます。ワクチンの効果の減弱(大人の場合)乳幼児期に接種する百日咳ワクチン(DPT三種混合または四種混合)の効果は、時間が経つと徐々に薄れていきます。成人になるとワクチンの免疫が低下し、感染しやすくなります。診断の難しさ(大人の場合)大人の百日咳は、乳幼児期のような特徴的な「コンコン」という激しい咳(スタッカート様の咳)や、息を吸い込むときの「ヒュー」という笛のような音(レプリーゼ)が出にくいことがあります。そのため、ただの長引く風邪や気管支炎、喘息と間違われ、診断が遅れることが少なくありません。診断が遅れると、その間に周囲に感染を広げてしまうリスクが高まります。新型コロナウイルス感染症の影響新型コロナウイルス感染症の流行期間中、マスク着用や手洗いなどの感染対策が徹底されたことで、百日咳を含む他の感染症の流行は一時的に抑えられていました。しかし、感染対策の緩和により、免疫が低下した集団(免疫ギャップ)で再び感染が拡大しやすくなっている可能性があります。百日咳の症状と経過:ただの咳とは違う!百日咳の症状は、一般的に3つの段階を経て進行します。カタル期(約1~2週間)初期は風邪と非常に似ています。軽い咳、鼻水、くしゃみ、微熱など。この時期が最も感染力が強いとされています。痙咳期(約2~6週間、時に数ヶ月)特徴的な激しい咳が出始める時期です。短い咳が連続して「コンコン、コンコン」と続き、最後に大きく息を吸い込む際に「ヒュー」という笛のような音(レプリーゼ)が出ます。(ただし、大人の場合はレプリーゼがないことも多いです。)咳のために顔が赤くなったり、嘔吐することもあります。特に夜間に咳がひどくなる傾向があります。乳幼児、特に生後6ヶ月未満の赤ちゃんでは、咳の後に無呼吸発作を起こし、チアノーゼ(唇が青くなる)やけいれん、重篤な場合は命に関わることもあります。回復期(数週間~数ヶ月)咳の回数や程度は徐々に減ってきますが、完全に治るまでには時間がかかります。他の呼吸器感染症にかかると、再び咳がひどくなることもあります。【大人の百日咳に注意!】大人の場合、上記のような典型的な症状が出ないことが多く、**「長引く空咳」「夜間の咳がひどい」「咳の後に息苦しさを感じる」**といった症状が続く場合は、百日咳を疑ってみることが重要です。診断と治療「もしかして百日咳かも?」と思ったら、早めに医療機関を受診しましょう。診断問診: 症状や周囲の感染状況などを詳しく聞かれます。細菌学的検査: 鼻の奥を拭う、またはうがい液から百日咳菌を検出する検査(PCR検査など)が行われます。血液検査: 百日咳に対する抗体を測定する検査が行われることもあります。治療抗菌薬の投与: 百日咳菌を殺すために、アジスロマイシンなどの抗菌薬が処方されます。早期に投与することで、症状の軽減や感染期間の短縮が期待できます。対症療法: 咳止めや痰を出しやすくする薬などが処方されることもありますが、百日咳の咳自体には効果が限定的です。【重要!】抗菌薬を服用し始めてから5日ほど経てば、菌の排出が止まり、感染力はなくなるとされています。しかし、咳はすぐに止まるわけではないため、治療開始後も症状が続くことがあります。百日咳の予防と対策1. ワクチン接種乳幼児: 定期接種として、DPT三種混合ワクチンまたは四種混合ワクチン(百日咳、ジフテリア、破傷風、ポリオ)を決められた時期に接種することが最も重要です。成人: 乳幼児期に接種していても免疫が低下しているため、成人になってからの追加接種(Tdapワクチンなど)が推奨されています。特に、乳幼児と接する機会の多い保護者や介護者、医療従事者などは積極的に検討しましょう。日本ではまだ成人用の百日咳ワクチンが一般的に普及していませんが、流行状況によっては医師と相談し、接種を検討することも可能です。海外渡航時など、Tdapワクチンの接種が推奨される場合があります。2. 感染対策咳エチケット: 咳やくしゃみをする際は、ティッシュやハンカチ、腕の内側で口と鼻を覆いましょう。手洗い: 石鹸と流水でこまめに手を洗いましょう。人混みを避ける: 流行期には、特に免疫力の低い乳幼児を連れての人混みは避けましょう。体調管理: 十分な休息と栄養をとり、免疫力を高めておきましょう。まとめ2025年、日本国内で百日咳の流行が懸念されています。長引く咳(特に夜間の悪化)、連続する咳の後に息を吸い込むときの異音、咳による嘔吐などが特徴です。大人の百日咳は診断が難しいことが多く、ただの風邪と区別がつきにくいことがあります。感染力が非常に強く、特に免疫の低い乳幼児に感染させると重症化のリスクが高まります。ワクチン接種が最も効果的な予防策です。乳幼児の定期接種を忘れずに、大人も追加接種を検討しましょう。「もしかして?」と思ったら、早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けましょう。この情報が、皆さんの健康を守る一助となれば幸いです。これからも「血液の鉄人」として、皆さんの健康に役立つ情報を発信していきますので、どうぞよろしくお願いいたします!発行者:血液の鉄人ウェブサイト:https://voxsangman.comご意見・ご感想:https://tayori.com/form/454ccc126443591288d908fd4318fd414b6250fe

2025.07.23

コメント(0)

-

血液の鉄人のささやき-1.あなたの知らない「梅毒」の真実:なぜ今、女性の感染が急増しているのか?-

「梅毒」と聞いて、あなたはどんなイメージを持つでしょうか? 古い病気? 自分には関係ない?残念ながら、その認識は今日、大きな転換期を迎えています。国立健康危機管理研究機構が2025年7月15日に発表した最新のデータによると、梅毒の新規報告件数は7,167件に達し、昨年を上回るペースで増え続けています。このままでは、2023年に記録した過去最悪の年間報告数1万4,906件を更新する可能性が高いとされています。かつては減少傾向にあった梅毒が、なぜ今、これほどまでに猛威を振るっているのでしょうか? そして、特に注目すべきは、女性の感染割合が急速に拡大しているという事実です。なぜ今、梅毒が急増しているのか?性感染症専門の医療機関「プライベートケアクリニック東京」新宿院の尾上泰彦院長は、その背景には現代社会の複雑な変化があると指摘します。社会構造の変化:マッチングアプリやSNSの普及: 匿名性の高い出会いが増えたことで、性的な接触の機会が広がったと考えられます。女性の社会進出と性的選択の自由: 女性が経済的に自立し、自身の性的選択に対してより自由になったことで、性的な交渉の機会が増加した可能性があります。未婚者の増加: 1980年には男性2.6%、女性4.45%だった50歳時点での未婚率が、2020年には男性28.25%、女性17.81%にまで急上昇しています。尾上院長は、独身者の「さまよえる性欲」が影響している可能性を示唆しています。性機能改善薬の普及や訪日外国人の増加も、性行動の活発化に拍車をかけていると言われています。予防意識の低下と検査機会の増加:性感染症全般に対する予防意識の低下が見られます。一方で、妊婦健診の普及などにより、これまで気づかれなかった潜在的な感染が顕在化しているという側面もあります。特に、経済的に余裕があり性活動も活発な現在の50代においては、女性が性的パートナーを見つけやすくなっている傾向が指摘されています。また、女性専用の風俗利用も増加しているとのことです。梅毒の現状と、私たちへの警告梅毒は、1970年代に年間6,000件を超えていたものの、1980年代以降は激減し、1993年からは年間1,000件を下回る状況が続いていました。しかし、2013年に再び4桁に達して以降、増加の一途を辿り、近年は年間1万件を超える水準で推移しています。これは、決して看過できない状況です。世界の現状に目を向けても、梅毒の流行は深刻です。世界保健機関(WHO)の報告によると、2022年には15〜49歳の年齢層で800万人の新規感染者が確認され、梅毒に関連する死者数は23万人に達したとされています。特にアメリカでは、2022年に新規感染者数が20.7万人を超え、3年前と比較して80%も増加。さらに恐ろしいのは、先天性梅毒(母子感染)患者が3,700人を超え、231件の死産、53人の乳児死亡が報告されている点です。アメリカでは、性感染症専門医の減少や検査体制の脆弱化が「医療崩壊」を引き起こし、梅毒流行に拍車をかけていると考えられています。尾上院長は、「日本でもいずれ米国と同様の状況が現れる可能性がある。流行は今まさに始まったばかり」と強い危機感を表明しています。私たちにできること梅毒は、早期に発見し適切な治療を受ければ完治する病気です。しかし、放置すると心臓や脳に深刻な合併症を引き起こし、命に関わることもあります。また、妊娠中の女性が感染すると、お腹の赤ちゃんに感染し、重篤な障害や死産につながる先天梅毒のリスクがあります。この状況を食い止めるためには、私たち一人ひとりの意識改革と行動が不可欠です。性感染症予防の徹底: コンドームの正しい使用など、基本的な予防策を徹底しましょう。定期的な検査: 性的な活動がある方は、定期的に性感染症の検査を受けることが重要です。特に、パートナーが変わった時や、気になる症状がある場合は、すぐに検査を受けましょう。正しい知識の習得: 梅毒だけでなく、性感染症全般に関する正しい知識を身につけ、周囲の人々にも共有しましょう。「自分は大丈夫」という思い込みが、感染拡大を加速させている可能性があります。今こそ、私たち全員が梅毒に対する意識を高め、自らと大切な人を守るための行動を起こす時です。この現状について、あなたの周りの人と話してみませんか?

2025.07.20

コメント(0)

-

こんにちは!「血液の鉄人」がお届けする感染症ブログへようこそ!

この度、各種感染症に関する専門ブログ『血液の鉄人のささやき』を併設いたしました。私はこれまで50年以上にわたり、各種感染症(性感染症も含む)に関する仕事に携わってきました。その長い年月の中で培ってきた知識と経験は、私の大切な財産です。このブログでは、その専門知識を活かし、「血液の鉄人」として、皆さんに性感染症に関する正確で役立つ情報をお届けしていきたいと考えています。具体的には、感染症とは何か効果的な予防法正しい検査方法とタイミング最新の治療法性感染症を含む各種感染症に関する最新ニュースなど、皆さんの疑問や不安を解消できるような情報を、分かりやすく、そして定期的に発信していきます。特に性感染症は、なかなか人に相談しにくいデリケートな問題です。だからこそ、このブログが、皆さんが正しい知識を得て、安心して生活を送るための一助となれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

2025.07.15

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- 闘病記

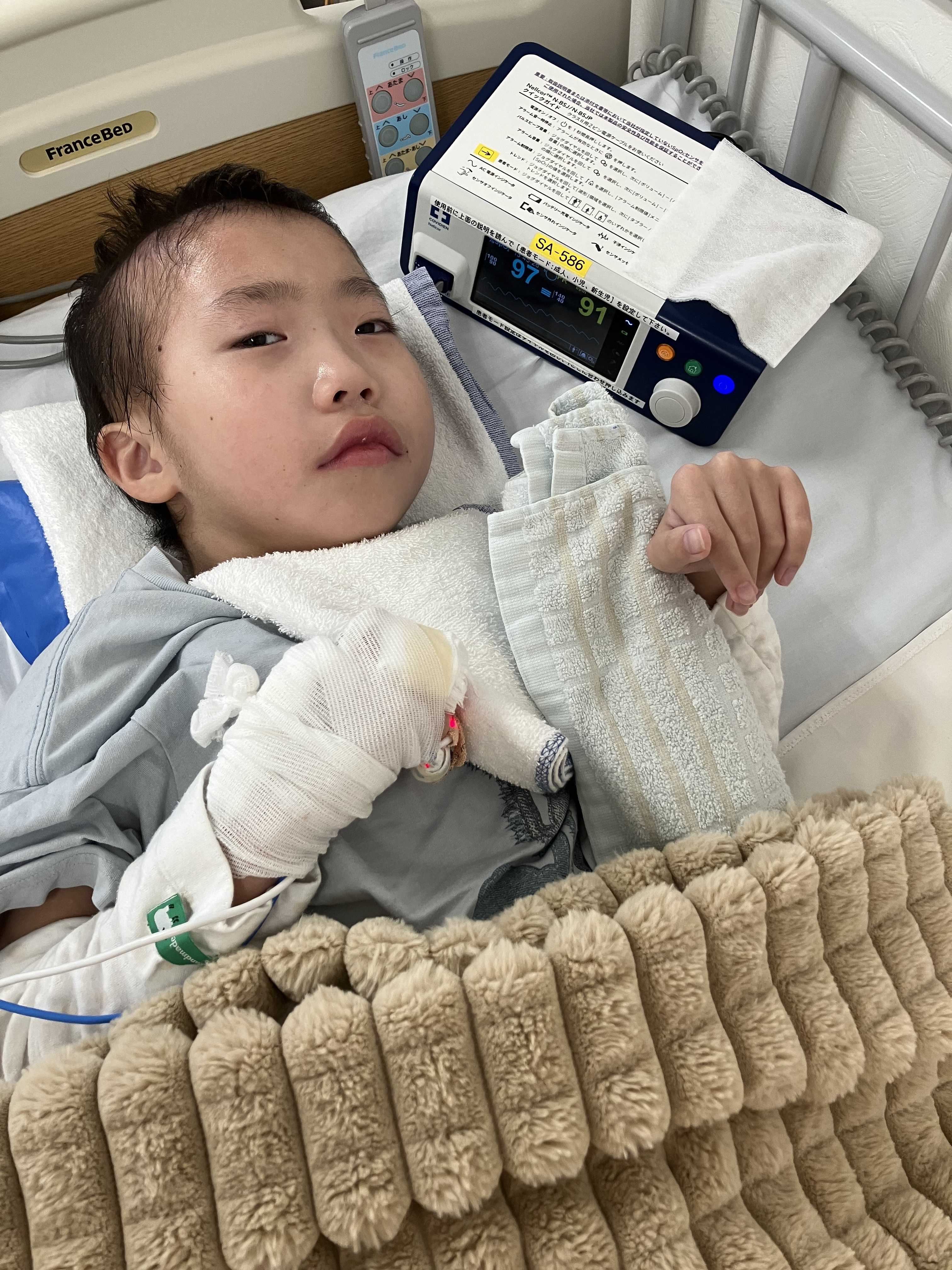

- 長男🐻解熱👍リハビリ開始🤸(入院2日…

- (2025-11-19 12:00:06)

-

-

-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…

- 治らないと諦めていた症状が完治した…

- (2025-05-21 00:28:42)

-

-

-

- 医療・健康ニュース

- マイクロプラスチックが、流産をうな…

- (2025-11-02 21:08:34)

-