この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。

新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

広告

posted by fanblog

2020年07月14日

シャッターリモコンについて(ROWA・JAPAN for SONY)

以前使っていたCANONの時も現在のSONYでも、

シャッターリモコンは「ROWA・JAPAN」の製品を使っています。

理由は安いから。

安くてもちゃんと機能は問題なく動きます。

ただちょっと癖があるので、そこをどう捉えるかで好き嫌いが分かれると思います。

私が現在使用しているのはSONY用なのですが、それに関しての注意点を書いておきます。

まず電源スイッチが無い。

電源を切ると設定した数値がリセットされてしまうため、そういう仕様なんだと思います。

設定値を保持するための機能が無いから安いのだと割り切れるなら問題なく使えるでしょう。w

私はそんな頻繁に使わないので、使わない時は電池を抜いています。

使うたびに設定をしなきゃいけませんが、特に苦ではありません。

次が問題なのですが、これも安いからなのだと割り切れるなら良いですが、明らかにバグでしょう。w

インターバル撮影でカメラのシャッタースピードをバルブに設定し、リモコンを以下のように設定し、

Delay : 00:00:00

Long : 00:00:05

Intvl : 00:00:30

N : -(連続)

スタートすると、結果の動きは、

露出5秒の写真

インターバル30秒

露出1/10秒の写真

露出5秒の写真

インターバル30秒

露出1/10秒の写真

露出5秒の写真

・

・

・

となります。

1/10の写真が余計に撮られてしまうのです。

それをバグだと理解した上で使うなら良いですが、

知らないで使うと、自分の設定ミスなのかな?としばらく考え込でしまいます。

この余計な撮影をなくすにはカメラのシャッタースピードを5秒に設定し、リモコンは以下のように設定します。

Delay : 00:00:00

Long : 00:00:00

Intvl : 00:00:30

N : -(連続)

これでスタートすると、結果の動きは、

インターバル30秒

露出5秒の写真

インターバル30秒

露出5秒の写真

インターバル30秒

露出5秒の写真

・

・

・

と希望通りの動きになります。

この時スタートボタンを押した直後の撮影はされません。

何も知らずに使うと???となり使い方を何度も確認したり、いろいろ調べたりと、

機械のバグのせいで余計な時間を使ってしまいます。

それを機械の「癖」と割り切れるなら、使ってみるのも良いでしょう。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■

シャッターリモコンは「ROWA・JAPAN」の製品を使っています。

理由は安いから。

安くてもちゃんと機能は問題なく動きます。

ただちょっと癖があるので、そこをどう捉えるかで好き嫌いが分かれると思います。

私が現在使用しているのはSONY用なのですが、それに関しての注意点を書いておきます。

まず電源スイッチが無い。

電源を切ると設定した数値がリセットされてしまうため、そういう仕様なんだと思います。

設定値を保持するための機能が無いから安いのだと割り切れるなら問題なく使えるでしょう。w

私はそんな頻繁に使わないので、使わない時は電池を抜いています。

使うたびに設定をしなきゃいけませんが、特に苦ではありません。

次が問題なのですが、これも安いからなのだと割り切れるなら良いですが、明らかにバグでしょう。w

インターバル撮影でカメラのシャッタースピードをバルブに設定し、リモコンを以下のように設定し、

Delay : 00:00:00

Long : 00:00:05

Intvl : 00:00:30

N : -(連続)

スタートすると、結果の動きは、

露出5秒の写真

インターバル30秒

露出1/10秒の写真

露出5秒の写真

インターバル30秒

露出1/10秒の写真

露出5秒の写真

・

・

・

となります。

1/10の写真が余計に撮られてしまうのです。

それをバグだと理解した上で使うなら良いですが、

知らないで使うと、自分の設定ミスなのかな?としばらく考え込でしまいます。

この余計な撮影をなくすにはカメラのシャッタースピードを5秒に設定し、リモコンは以下のように設定します。

Delay : 00:00:00

Long : 00:00:00

Intvl : 00:00:30

N : -(連続)

これでスタートすると、結果の動きは、

インターバル30秒

露出5秒の写真

インターバル30秒

露出5秒の写真

インターバル30秒

露出5秒の写真

・

・

・

と希望通りの動きになります。

この時スタートボタンを押した直後の撮影はされません。

何も知らずに使うと???となり使い方を何度も確認したり、いろいろ調べたりと、

機械のバグのせいで余計な時間を使ってしまいます。

それを機械の「癖」と割り切れるなら、使ってみるのも良いでしょう。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■

2020年06月23日

軽量化〜カメラ(SONY RX10シリーズ)〜その後

2年ほど前に持ち歩く機材の軽量化

を考え、使用しているカメラを変えたのですが、

その時は欲しいカメラではなく、前モデルのものにしていました。

約2年間、特に問題なく使っておりましたが、今回やっと欲しかったモデルに変えました。

それが「SONY DSC-RX10mark4」

mk3とmk4の違いは以前書いた通りAFの違い。

mk3では被写体にピントが合うまで0.09秒で、mk4では0.03秒

mk3でも特に問題ない速度でしたが実際mk4を使ってみると、そのスピードの違いに圧倒されます。

晴れた野外の順光の場合なんか爆速でピントが合います。w

森の中などの影が多いちょっと暗い場所でも、迷うことなくピッっと合います。

それだけで撮影時の気にする要素が軽減され、より撮影が楽しくなります。

ズームや様々な機能をみても、これ1台で殆どの撮影ができてしまうほぼパーフェクトと思われるカメラです。

しかし、世の中そうそう思うようにいかないもので、

このmk4は、PlayMemories Camera Apps(プレイメモリーズ カメラ アプス)に対応していません。

そのため、mk3を使用時に便利に使っていたタイムラプスアプリが使えないのです。

↑mk3の時は星空撮影なんかで便利に使っていたアプリ。

いやはや、てっきりアプリは使えるものと思っていましたので、かなり残念。

となると、 蛍なんかを撮るのに使っているレリーズについている機能 、

インターバル撮影でタイムラプス撮影をすることになります。

アプリの方が圧倒的に使い勝手が良かったのですが、無いものはしょうがないですもんね。w

このレリーズでバシバシ撮影します。

↓ROWAレリーズ使用についての注意点↓

シャッターリモコンについて(ROWA・JAPAN for SONY)

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

その時は欲しいカメラではなく、前モデルのものにしていました。

約2年間、特に問題なく使っておりましたが、今回やっと欲しかったモデルに変えました。

それが「SONY DSC-RX10mark4」

mk3とmk4の違いは以前書いた通りAFの違い。

mk3では被写体にピントが合うまで0.09秒で、mk4では0.03秒

mk3でも特に問題ない速度でしたが実際mk4を使ってみると、そのスピードの違いに圧倒されます。

晴れた野外の順光の場合なんか爆速でピントが合います。w

森の中などの影が多いちょっと暗い場所でも、迷うことなくピッっと合います。

それだけで撮影時の気にする要素が軽減され、より撮影が楽しくなります。

ズームや様々な機能をみても、これ1台で殆どの撮影ができてしまうほぼパーフェクトと思われるカメラです。

しかし、世の中そうそう思うようにいかないもので、

このmk4は、PlayMemories Camera Apps(プレイメモリーズ カメラ アプス)に対応していません。

そのため、mk3を使用時に便利に使っていたタイムラプスアプリが使えないのです。

↑mk3の時は星空撮影なんかで便利に使っていたアプリ。

いやはや、てっきりアプリは使えるものと思っていましたので、かなり残念。

となると、 蛍なんかを撮るのに使っているレリーズについている機能 、

インターバル撮影でタイムラプス撮影をすることになります。

アプリの方が圧倒的に使い勝手が良かったのですが、無いものはしょうがないですもんね。w

このレリーズでバシバシ撮影します。

↓ROWAレリーズ使用についての注意点↓

シャッターリモコンについて(ROWA・JAPAN for SONY)

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

2019年12月31日

年末にドローン導入、保険と飛行許可申請

このブログ、今年も多くの方に見て頂いたようで、ありがとうございました。

11月に入ってから更新が滞っておりましたが、それには理由がありまして、

今更ですがやっとドローンを手に入れ、許可申請や操作の練習などを行っておりました。

年末雪の降るこの時期に入手して、どれだけ飛ばす事ができるのか...

入手時期を間違えたかとも思えるでしょう。

しかし、自分の思い通りに飛ばして思い通りの映像を撮るには、練習が必要です。

私がドローンを必要としているのは来年の春からですので、それまでバッチリ練習しておこうという算段。

入手したのは、DJI の MavicAir 。

登山やキャンプ、滝を目指した遡行などでバシバシ使うつもりでしたので、

携帯性に優れたものを選びました。

子供の頃にラジコンを操作した経験はありましたが、空中に浮遊したものはどんなものなのか、

ちょっと不安はありましたが、さすが現代の技術、基本勝手にホバリングしてくれるので、

操作はわかりやすいです。

あとは、様々なゲームを楽しんできた経験が、見事に活かされたようで、

操作の感覚はすんなりと理解して、できるようになりましたし、

空間認識に関しても、問題なく混乱することなく認識できますし、意識できています。

使用するアプリケーション、DJI GO4 もそんなに複雑なものではなく使ううちに慣れてきます。

ドローンを入手してから現在まで、約1ヶ月、50回ほど飛行させました。

様々な機能を使ってみたり、八の字飛行や円軌道の練習をしています。

まだまだ滑らかな操作までには時間はかかりそうですが、

基本的な動かし方や機体の挙動はわかってきましたので、結構自由に操作できるようになりました。

公園で練習。

動画と写真の切り替えも送信機で操作可能。

あとはドローンの保険と、飛行させる場所によっては航空局の承認が必要ですので、許可申請も行います。

DJI製品の場合、新品のドローンでしたら購入時、無料で1年間の保険に入れるのですが、

中古を購入したので自身で入らなければなりません。

保険は賠償保険と機体保険がセットになっている、

あいおいニッセイ同和損保の「パーソナル総合傷害保険」に、 「グッド保険サービス」 から加入。

飛行許可申請は、ネットで申請できる

DIPS(ドローン情報基盤システム)から「無人航空機飛行許可申請」 を行いました。

基本的には飛行許可の必要ない山の中なんかで使いますから、

極端に考えると保険も必要ないかもしれませんが、万が一という事と飛行許可を取っていれば、

ものすごく飛ばせる場所の幅が広がりますので、様々なことに使えるようになります。

ということでドローンを導入し、来年は今までと違った写真や動画をたくさん撮影していくつもりです。

来年もまた、是非見にきてくださいね。(^ω^)ノ

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

11月に入ってから更新が滞っておりましたが、それには理由がありまして、

今更ですがやっとドローンを手に入れ、許可申請や操作の練習などを行っておりました。

年末雪の降るこの時期に入手して、どれだけ飛ばす事ができるのか...

入手時期を間違えたかとも思えるでしょう。

しかし、自分の思い通りに飛ばして思い通りの映像を撮るには、練習が必要です。

私がドローンを必要としているのは来年の春からですので、それまでバッチリ練習しておこうという算段。

入手したのは、DJI の MavicAir 。

登山やキャンプ、滝を目指した遡行などでバシバシ使うつもりでしたので、

携帯性に優れたものを選びました。

子供の頃にラジコンを操作した経験はありましたが、空中に浮遊したものはどんなものなのか、

ちょっと不安はありましたが、さすが現代の技術、基本勝手にホバリングしてくれるので、

操作はわかりやすいです。

あとは、様々なゲームを楽しんできた経験が、見事に活かされたようで、

操作の感覚はすんなりと理解して、できるようになりましたし、

空間認識に関しても、問題なく混乱することなく認識できますし、意識できています。

使用するアプリケーション、DJI GO4 もそんなに複雑なものではなく使ううちに慣れてきます。

ドローンを入手してから現在まで、約1ヶ月、50回ほど飛行させました。

様々な機能を使ってみたり、八の字飛行や円軌道の練習をしています。

まだまだ滑らかな操作までには時間はかかりそうですが、

基本的な動かし方や機体の挙動はわかってきましたので、結構自由に操作できるようになりました。

公園で練習。

動画と写真の切り替えも送信機で操作可能。

あとはドローンの保険と、飛行させる場所によっては航空局の承認が必要ですので、許可申請も行います。

DJI製品の場合、新品のドローンでしたら購入時、無料で1年間の保険に入れるのですが、

中古を購入したので自身で入らなければなりません。

保険は賠償保険と機体保険がセットになっている、

あいおいニッセイ同和損保の「パーソナル総合傷害保険」に、 「グッド保険サービス」 から加入。

飛行許可申請は、ネットで申請できる

DIPS(ドローン情報基盤システム)から「無人航空機飛行許可申請」 を行いました。

基本的には飛行許可の必要ない山の中なんかで使いますから、

極端に考えると保険も必要ないかもしれませんが、万が一という事と飛行許可を取っていれば、

ものすごく飛ばせる場所の幅が広がりますので、様々なことに使えるようになります。

ということでドローンを導入し、来年は今までと違った写真や動画をたくさん撮影していくつもりです。

来年もまた、是非見にきてくださいね。(^ω^)ノ

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

2019年11月16日

ワークマン ミツウマSB-889オレックスブーツ

ちょっと前にキャンプ仲間から良さげな防寒ブーツがあると聞きました。

それはワークマンで販売されているミツウマ製のものだとか。

しばらくしてSNSでその投稿が見られるようになりましたが、詳しいことは書いてありません。

でも、その写真を見て私も欲しくなりました。

すでに知っている方も多いでしょう、SORELのような今までのミツウマでは見たことのない形。

ちょうど除雪作業用に一足購入を考えていたところでしたし3900円という値段で早速買っちゃいました。

色はオリーブとブラックの2種類ありましたが、すでに黒のSORELを持っているのでオリーブを選択。

この靴で一番驚いたのは、その軽さで、お店で手に取った瞬間、「おおっ!」と声を上げたほどです。

実際に計ってみると、片足450gを切っており、両方合わせても1kgありません。

なぜそんなに軽いのか?その秘密は

つま先から踵までを包んでいる黒いゴムのような部分、これゴムじゃないのです。

クロックスのサンダルのような素材に感じます。

ソールは別にゴムのような素材のものを貼り付けています。

靴のサイズは「L」と「LL」があり、私の足のサイズは実測で27cm、両方履いてみたところ

「L」でも履けましたがモコモコした靴のインナー部が厚いこともあり、タイトに感じたので

ちょっとゆとりある「LL」を選びました。

この靴を買ってすぐに寒波到来。

雪が積もったので早速履いてみました。

軽い素材でできているので、保温性や耐久性はそんなに期待できないイメージでしたが、

外気温−3度の早朝4時から1時間ほどの除雪作業でしたが、特に何も感じず作業を終えました。

何も感じないというのが重要で、寒いとか重いとか滑るとか、一切感じないのです。

もちろん暑いとも感じませんでしたので、言うなら「超快適!」。

履いた瞬間はホワッと暖かく感じますし、軽くて滑らない。

かなり使える靴ですよ!

上部を折り返して使用することも考えられているようで、雪の少ない街なんかでも使えそうですし、

履いたり脱いだりしやすくなるので、冬場のサンダル代わりにも使えます。

かなり気に入って親戚や友人なんかにも勧めたいのですが、詳しいモデル名や他のサイズは何があるのか

などなどわからないことが多く、ネットで調べても出てきません。

となれば「 株式会社ミツウマ 」へ直接聞いてみるしかありません。

お聞きしたところ、製造はしていますが「ワークマン」で販売している別注ものとのことで、

詳しくは「ワークマン」へお聞きしてくださいとのこと。

どうりで「ミツウマ」で調べても出てこないわけです。

ということで、「 ワークマン 」へ問い合わせてみました。

靴の名前は「ミツウマオレックスブーツ」。

サイズはM〜3Lまで。

ワークマンでも雪寒地域を中心とした店舗だけでの取り扱いとのことです。

詳しくは以下。

北海道、秋田、岩手、青森、山形、宮城一部、長野、群馬一部、石川、富山県。

ワークマンのHPでも通販でも確認できないのは、限定的な商品のため掲載していないとのこと。

ですので購入するには上記の店舗に確認するしか手はないようです。

とりあえず現段階では、かなり良いものという印象ですが、

似たような防寒靴と一緒にしてはいけない部分があります。

先にも書いたようにゴムに見える黒い部分はゴムではないので、ここで氷を蹴ったり、

車のフェンダーについた雪の塊を蹴落としたりはしない方が良さそうです。

また、フィット感もルーズですので、長距離を歩くのにも問題があるかもしれません。

足首部分に斜めに締められるコードが付いているだけですので、

どんなに締めても足先部分(足の甲)は締まりません。

ですので、歩く時に足先(指)を意識して歩くことになります。

「街でもオシャレに履ける」のかもしれませんが、除雪の時とか、ちょっとその辺へ、

という時に威力を発揮する靴だと思います。

キャンプをしている人に人気なのは、その感じがうまくマッチしているからでしょう。

夜トイレへ行く時など、かなり便利に使えると思います。

あとソールですが、ゴムにセラミックを配合したものらしく、今の所全く滑りません。

耐久性については今後履き続けてみないと、わかりません。

今シーズンは履き続けますので、また後日、感想を書きますね。

↓履いてみました。

「冬の歌才ブナ林散策」

「ミツウマオレックスブーツとスノーシュー」

「ミツウマ SB-889オレックスブーツその後と、その他の防寒靴」

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■

それはワークマンで販売されているミツウマ製のものだとか。

しばらくしてSNSでその投稿が見られるようになりましたが、詳しいことは書いてありません。

でも、その写真を見て私も欲しくなりました。

すでに知っている方も多いでしょう、SORELのような今までのミツウマでは見たことのない形。

ちょうど除雪作業用に一足購入を考えていたところでしたし3900円という値段で早速買っちゃいました。

色はオリーブとブラックの2種類ありましたが、すでに黒のSORELを持っているのでオリーブを選択。

この靴で一番驚いたのは、その軽さで、お店で手に取った瞬間、「おおっ!」と声を上げたほどです。

実際に計ってみると、片足450gを切っており、両方合わせても1kgありません。

なぜそんなに軽いのか?その秘密は

つま先から踵までを包んでいる黒いゴムのような部分、これゴムじゃないのです。

クロックスのサンダルのような素材に感じます。

ソールは別にゴムのような素材のものを貼り付けています。

靴のサイズは「L」と「LL」があり、私の足のサイズは実測で27cm、両方履いてみたところ

「L」でも履けましたがモコモコした靴のインナー部が厚いこともあり、タイトに感じたので

ちょっとゆとりある「LL」を選びました。

この靴を買ってすぐに寒波到来。

雪が積もったので早速履いてみました。

軽い素材でできているので、保温性や耐久性はそんなに期待できないイメージでしたが、

外気温−3度の早朝4時から1時間ほどの除雪作業でしたが、特に何も感じず作業を終えました。

何も感じないというのが重要で、寒いとか重いとか滑るとか、一切感じないのです。

もちろん暑いとも感じませんでしたので、言うなら「超快適!」。

履いた瞬間はホワッと暖かく感じますし、軽くて滑らない。

かなり使える靴ですよ!

上部を折り返して使用することも考えられているようで、雪の少ない街なんかでも使えそうですし、

履いたり脱いだりしやすくなるので、冬場のサンダル代わりにも使えます。

かなり気に入って親戚や友人なんかにも勧めたいのですが、詳しいモデル名や他のサイズは何があるのか

などなどわからないことが多く、ネットで調べても出てきません。

となれば「 株式会社ミツウマ 」へ直接聞いてみるしかありません。

お聞きしたところ、製造はしていますが「ワークマン」で販売している別注ものとのことで、

詳しくは「ワークマン」へお聞きしてくださいとのこと。

どうりで「ミツウマ」で調べても出てこないわけです。

ということで、「 ワークマン 」へ問い合わせてみました。

靴の名前は「ミツウマオレックスブーツ」。

サイズはM〜3Lまで。

ワークマンでも雪寒地域を中心とした店舗だけでの取り扱いとのことです。

詳しくは以下。

北海道、秋田、岩手、青森、山形、宮城一部、長野、群馬一部、石川、富山県。

ワークマンのHPでも通販でも確認できないのは、限定的な商品のため掲載していないとのこと。

ですので購入するには上記の店舗に確認するしか手はないようです。

とりあえず現段階では、かなり良いものという印象ですが、

似たような防寒靴と一緒にしてはいけない部分があります。

先にも書いたようにゴムに見える黒い部分はゴムではないので、ここで氷を蹴ったり、

車のフェンダーについた雪の塊を蹴落としたりはしない方が良さそうです。

また、フィット感もルーズですので、長距離を歩くのにも問題があるかもしれません。

足首部分に斜めに締められるコードが付いているだけですので、

どんなに締めても足先部分(足の甲)は締まりません。

ですので、歩く時に足先(指)を意識して歩くことになります。

「街でもオシャレに履ける」のかもしれませんが、除雪の時とか、ちょっとその辺へ、

という時に威力を発揮する靴だと思います。

キャンプをしている人に人気なのは、その感じがうまくマッチしているからでしょう。

夜トイレへ行く時など、かなり便利に使えると思います。

あとソールですが、ゴムにセラミックを配合したものらしく、今の所全く滑りません。

耐久性については今後履き続けてみないと、わかりません。

今シーズンは履き続けますので、また後日、感想を書きますね。

↓履いてみました。

「冬の歌才ブナ林散策」

「ミツウマオレックスブーツとスノーシュー」

「ミツウマ SB-889オレックスブーツその後と、その他の防寒靴」

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■

2019年06月19日

かなり使えるチタン合金ペグ

昨年、購入したテントに同梱されていた アルミペグを使用した際、曲げてしまったため、

別途ペグを探すことになりました。

皆様から「鍛造ペグが良い」と教えていただきましたが、私の場合登山や探険なんかで携帯しても使うので、

できるだけ軽いものの方がいいなぁと色々調べて、「チタン合金ペグ」を見つけました。

チタン合金というと軽くて丈夫というイメージがありますので、非常に魅力的。

チタン合金ペグにも長さや形が色々ありまして、用途によって選ぶことになるのでしょうが、

一通り使ってみることにしました。

はじめはとにかく軽量なペグをってことで選んだものですが、針金かっていうくらい細いペグです。

さすがに細いのでいくら頑丈なチタン合金といえど、ペグハンマーなんかで叩いたり、

足なんかで変な方向へ力をかければ曲がります。

しかし、地面が芝や土でしたらほとんどの場合、手で押すだけでズズズッと入っていきます。

多少硬い土でもグリグリしながらゆっくり圧をかけて押してやると入っていきます。

その細さと硬さが可能にしているのでしょう。

しかし当然のごとく転圧したような砂礫には刺さりませんでした。

一人用のテントで使用していますが、そのくらいなら問題なく使用できます。

テントに同梱されているアルミペグよりは断然使えます!

また、抜くときもまっすぐ引っ張ってやれば楽に抜けます。

使える場所を選ばなければならないですが、キャンプ場でしたら大体の場所で使えそうです。

何よりも細いのでテントの収納袋に一緒に入れることができますし、

非常に軽く荷物の負担にはならないので、持っていて損のないペグです。

(重さ=約6g/本。長さ=16.5cm。直径= 0.3cm。)

次にテントのフライシートやガイロープ(張り綱)は、

もう少ししっかりしたペグが良いのではと思い選んだもので、

長さ16.5cmのものと20cmのものを使ってみました。

どちらも芝や土には手で押し込むだけで刺せますし、

硬い土や転圧された砂礫でも、ペグハンマーで叩いてやればしっかりと刺せます。

直径は0.5cm(5mm)あるので、そうそう曲がらないだろうと思っていましたが、

ちょっとよろめいて足でテントを張っているペグを踏んでしまったところ、少し曲がってしまいました。

踏んだ時の力が加わる角度が悪かったのでしょう。

しかし私の全体重(85kg)がかかっても、よーく見ないとわからないほど軽く曲がった程度で済みました。

この形が一番使いやすいのではないでしょうか。

(重さ=約15g/本。長さ=16.5cm。直径= 0.5cm。)

(重さ=約18g/本。長さ=20cm。直径=0.5cm。)

最後に大きなタープなんかを張る場合、さらに丈夫なペグはあるのか調べて見つけたものです。

ほぼ形や大きさは教えていただいた鍛造ペグに似ていますが、チタン合金なので軽いです。

他のペグと同じく芝や土に手で押すだけで刺せますが、このペグは経が0.8cm(8mm)と太いので、

ペグハンマーで叩いた方が楽で早いです。

砂礫でも経が太い分ペグハンマーで叩く際、力が必要です。

確かにチタン合金なので軽いのですが、大きさがありますので、それなりに重さを感じます。

登山などで携帯するなら他のペグをメインにして、

このペグは予備として2本とか、あまり多くは持ちたくないです。

ただし、大きな幕を張るならこのペグでしょう。

現在は一人用のテントを使うことばかりですので、たまに使っている程度です。

今後タープなどを張る際には多用するとおもいます。

(重さ=約57.8g/本。長さ=約24cm。直径=0.8cm。)

道具に関しては行く場所の違いで使う道具は変わってくるので、

ペグも同じく場所によって使い易いものは変わってくるでしょう。

しかし、場所ごとに違ったペグを用意できるほど余裕もないですし(金銭的にw)、

行く場所が初めての場合、行ってみないとわからない場合もあります。

そうなると、できるだけ多くのシチュエーションをカバーできるものを選びたいとなりますよね。

今回のチタンペグは、携帯性と使いやすさが両立されていてオススメですよ。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

別途ペグを探すことになりました。

皆様から「鍛造ペグが良い」と教えていただきましたが、私の場合登山や探険なんかで携帯しても使うので、

できるだけ軽いものの方がいいなぁと色々調べて、「チタン合金ペグ」を見つけました。

チタン合金というと軽くて丈夫というイメージがありますので、非常に魅力的。

チタン合金ペグにも長さや形が色々ありまして、用途によって選ぶことになるのでしょうが、

一通り使ってみることにしました。

はじめはとにかく軽量なペグをってことで選んだものですが、針金かっていうくらい細いペグです。

さすがに細いのでいくら頑丈なチタン合金といえど、ペグハンマーなんかで叩いたり、

足なんかで変な方向へ力をかければ曲がります。

しかし、地面が芝や土でしたらほとんどの場合、手で押すだけでズズズッと入っていきます。

多少硬い土でもグリグリしながらゆっくり圧をかけて押してやると入っていきます。

その細さと硬さが可能にしているのでしょう。

しかし当然のごとく転圧したような砂礫には刺さりませんでした。

一人用のテントで使用していますが、そのくらいなら問題なく使用できます。

テントに同梱されているアルミペグよりは断然使えます!

また、抜くときもまっすぐ引っ張ってやれば楽に抜けます。

使える場所を選ばなければならないですが、キャンプ場でしたら大体の場所で使えそうです。

何よりも細いのでテントの収納袋に一緒に入れることができますし、

非常に軽く荷物の負担にはならないので、持っていて損のないペグです。

(重さ=約6g/本。長さ=16.5cm。直径= 0.3cm。)

次にテントのフライシートやガイロープ(張り綱)は、

もう少ししっかりしたペグが良いのではと思い選んだもので、

長さ16.5cmのものと20cmのものを使ってみました。

どちらも芝や土には手で押し込むだけで刺せますし、

硬い土や転圧された砂礫でも、ペグハンマーで叩いてやればしっかりと刺せます。

直径は0.5cm(5mm)あるので、そうそう曲がらないだろうと思っていましたが、

ちょっとよろめいて足でテントを張っているペグを踏んでしまったところ、少し曲がってしまいました。

踏んだ時の力が加わる角度が悪かったのでしょう。

しかし私の全体重(85kg)がかかっても、よーく見ないとわからないほど軽く曲がった程度で済みました。

この形が一番使いやすいのではないでしょうか。

(重さ=約15g/本。長さ=16.5cm。直径= 0.5cm。)

(重さ=約18g/本。長さ=20cm。直径=0.5cm。)

最後に大きなタープなんかを張る場合、さらに丈夫なペグはあるのか調べて見つけたものです。

ほぼ形や大きさは教えていただいた鍛造ペグに似ていますが、チタン合金なので軽いです。

他のペグと同じく芝や土に手で押すだけで刺せますが、このペグは経が0.8cm(8mm)と太いので、

ペグハンマーで叩いた方が楽で早いです。

砂礫でも経が太い分ペグハンマーで叩く際、力が必要です。

確かにチタン合金なので軽いのですが、大きさがありますので、それなりに重さを感じます。

登山などで携帯するなら他のペグをメインにして、

このペグは予備として2本とか、あまり多くは持ちたくないです。

ただし、大きな幕を張るならこのペグでしょう。

現在は一人用のテントを使うことばかりですので、たまに使っている程度です。

今後タープなどを張る際には多用するとおもいます。

(重さ=約57.8g/本。長さ=約24cm。直径=0.8cm。)

道具に関しては行く場所の違いで使う道具は変わってくるので、

ペグも同じく場所によって使い易いものは変わってくるでしょう。

しかし、場所ごとに違ったペグを用意できるほど余裕もないですし(金銭的にw)、

行く場所が初めての場合、行ってみないとわからない場合もあります。

そうなると、できるだけ多くのシチュエーションをカバーできるものを選びたいとなりますよね。

今回のチタンペグは、携帯性と使いやすさが両立されていてオススメですよ。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

2019年06月02日

お気に入りのPRIMUSクッカーとTHERMOSカトラリー

先日のキャンプ

で使った新しいクッカー、

「PRIMUS(プリムス) クッカー イージークックNS・ソロセットM 」。

想像していたよりはるかにコンパクトで使いやすい、私にとっては完璧な商品でした。

以前まで使用していたのは約20年ほど使っていたものなのですが、

内側のコーティングが削れてはげてきていたり、

食が細くなったのか、クッカーが大きく感じるようになってきたため、新しく購入しました。

以前のが使えないというわけではなく、

荷物をコンパクトにしたいのと、もう少し底が深い鍋が欲しかったというのもありました。

↓以前使用していたフライパンとカトラリー。

他社のメーカーやプリムス製でも同じような商品が多く出ていますが、

この、「ソロセットM」が素晴らしいのです。

コーヒーなんか淹れる際、鍋から直接お湯を注す時に便利な「そそぎ口」があります。

これは湯量を細かく調整できますし、ピンスポットにお湯を注げて便利です。

「ソロセットS」には無かったように思います。

以前の鍋ですと、こうはうまくいきませんでした。

もちろんコンパクトに携帯できる作りで、鍋の中に250(230g)までのOD缶がそのまま入り、

さらには小型のバーナーまでも入ってしまいます。

私は「ソト(SOTO) マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスター」を使っていますが、

難なく入ります。

鍋の内側のコーティングにダメージを与えたくないので、OD缶をバンダナで包み、

バーナーを専用のケースへ入れても入ってしまいます。

これはザックに詰めて移動中に中でカタカタ動かないのでありがたいです。

商品説明では、「ソロセットS 」を中へ収納できるようですが、

私はそこまで必要ないので、この鍋だけで十分満足です。

また、蓋になっている鍋の取っ手のつき方ですが、これも私にとっては完璧。

他社のものでは、上に折れ曲がる形のものがありますが、そこは好みの問題でしょう。

さらに、作りが全く同じに見える安い製品もありますが、

よく見ると鍋の内側がコーティングされていなかったりします。

もちろん鍋の底には滑り止めの渦巻きもあります。w

初めて現物を見たときは、ちょっと小さいかなぁ...と思っていましたが、

使ってみると私一人分の食事なら、全く問題なくカバーします。

今の所私にとって、これ以上の商品は見当たらないので、長く愛用していくクッカーでしょう。

クッカーと共に、購入したものがあります。

それは、今まで使っていたステンレス製のスプーンやフォークでは、

クッカーを痛めてしまうことに気づき、クッカー内側のコーティングを傷つけないような

カトラリーはないものか、探しました。

見つけたのはこれ、「THERMOS(サーモス) スプーン・ハシセット ブラウン」

スプーンも箸も樹脂製ですので、食材をかき混ぜてもクッカー内側のコーティングへ傷をつけにくいです。

また以前はフォークを使っていましたが、箸のほうが使いやすくフォーク以上に色々と使えます。

欲を言うと箸の長さが18cm程で、私にはもうちょっと長いほうがよいかなぁと思います。

しかし箸とスプーンをコンパクトにまとめられるケースも使いやすく、これもまた長く愛用できそうです。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

「PRIMUS(プリムス) クッカー イージークックNS・ソロセットM 」。

想像していたよりはるかにコンパクトで使いやすい、私にとっては完璧な商品でした。

以前まで使用していたのは約20年ほど使っていたものなのですが、

内側のコーティングが削れてはげてきていたり、

食が細くなったのか、クッカーが大きく感じるようになってきたため、新しく購入しました。

以前のが使えないというわけではなく、

荷物をコンパクトにしたいのと、もう少し底が深い鍋が欲しかったというのもありました。

↓以前使用していたフライパンとカトラリー。

他社のメーカーやプリムス製でも同じような商品が多く出ていますが、

この、「ソロセットM」が素晴らしいのです。

コーヒーなんか淹れる際、鍋から直接お湯を注す時に便利な「そそぎ口」があります。

これは湯量を細かく調整できますし、ピンスポットにお湯を注げて便利です。

「ソロセットS」には無かったように思います。

以前の鍋ですと、こうはうまくいきませんでした。

もちろんコンパクトに携帯できる作りで、鍋の中に250(230g)までのOD缶がそのまま入り、

さらには小型のバーナーまでも入ってしまいます。

私は「ソト(SOTO) マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスター」を使っていますが、

難なく入ります。

鍋の内側のコーティングにダメージを与えたくないので、OD缶をバンダナで包み、

バーナーを専用のケースへ入れても入ってしまいます。

これはザックに詰めて移動中に中でカタカタ動かないのでありがたいです。

商品説明では、「ソロセットS 」を中へ収納できるようですが、

私はそこまで必要ないので、この鍋だけで十分満足です。

また、蓋になっている鍋の取っ手のつき方ですが、これも私にとっては完璧。

他社のものでは、上に折れ曲がる形のものがありますが、そこは好みの問題でしょう。

さらに、作りが全く同じに見える安い製品もありますが、

よく見ると鍋の内側がコーティングされていなかったりします。

もちろん鍋の底には滑り止めの渦巻きもあります。w

初めて現物を見たときは、ちょっと小さいかなぁ...と思っていましたが、

使ってみると私一人分の食事なら、全く問題なくカバーします。

今の所私にとって、これ以上の商品は見当たらないので、長く愛用していくクッカーでしょう。

クッカーと共に、購入したものがあります。

それは、今まで使っていたステンレス製のスプーンやフォークでは、

クッカーを痛めてしまうことに気づき、クッカー内側のコーティングを傷つけないような

カトラリーはないものか、探しました。

見つけたのはこれ、「THERMOS(サーモス) スプーン・ハシセット ブラウン」

スプーンも箸も樹脂製ですので、食材をかき混ぜてもクッカー内側のコーティングへ傷をつけにくいです。

また以前はフォークを使っていましたが、箸のほうが使いやすくフォーク以上に色々と使えます。

欲を言うと箸の長さが18cm程で、私にはもうちょっと長いほうがよいかなぁと思います。

しかし箸とスプーンをコンパクトにまとめられるケースも使いやすく、これもまた長く愛用できそうです。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

2018年10月10日

CAPTAIN STAG (キャプテンスタッグ)製キャンプ道具を使ってみた。

キャンプ道具を探すと必ず目にするであろうキャプテンスタッグ製品。

手頃なお値段の物が多いので、つい安かろう悪かろうと考えて他のメーカーの物を見てしまうのですが、

結局キャプテンスタッグ製に落ち着きます。w

私も、アルミロールテーブルに始まり、キャンプマット、インフレーティングピローと順調に購入しています。

↓キャンプ場でのキャンプをするようになって購入したアルミロールテーブル。

アルミロールテーブルは、ビビィものに近いテントを使っていたのでこの小さなものにしました。

最近新しいテントを購入しましたが、これも携帯に便利な小さなものですので、一緒に使えるでしょう。

地面に直に置きたくないものを載せておくのに便利ですし、ゆくゆくはロータイプ椅子を使った際の

足置き、オットマン的な使い方もできそうです。

↓最近まで手直しして使っていたマットより軽いものが欲しくて購入したキャンプマット。

最近まで使用していたのはインフレータブル式のマットで、約20年程使ってました。

そのため各所に穴があったりして修理しまくり、既に空気を抜いて小さくする機能は使えない状態でした。

それでも小さく圧縮して紐で縛って持って歩いていましたが、さすがに限界を感じたのと、

多少かさばっても良いので軽くてセッティングが速くできるものが欲しくて選びました。

購入してから約1ヶ月、キャンプ以外の家の中でも毎日これに寝ていますが、結構快適に使えています。

↓今までザックを枕にしていましたが、もっと快適な睡眠を目指して購入したインフレーティングピロー。

レビューなんかを読むと、頭が滑り落ちるとか寝心地が悪いという意見を目にしますが、

安いのでとりあえず購入しました。

これも購入してから1ヶ月ほど毎日使っていますが、使い方次第だと思います。

私は空気を入れてから、寝るときの体制で頭を乗せ、その状態でバルブを開いて空気を抜きます。

頭を枕に押し付けながら空気を抜いていき、ここだ!というところでバルブを閉めます。

自分の頭が枕に沈み、フィットした状態になりますので、かなり快適です。

素材上滑るのはしょうがないですが、タオルを巻くなり、滑り止めのシートなど探して使うなり、

工夫すればさらに快適に使えるでしょう。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

手頃なお値段の物が多いので、つい安かろう悪かろうと考えて他のメーカーの物を見てしまうのですが、

結局キャプテンスタッグ製に落ち着きます。w

私も、アルミロールテーブルに始まり、キャンプマット、インフレーティングピローと順調に購入しています。

↓キャンプ場でのキャンプをするようになって購入したアルミロールテーブル。

アルミロールテーブルは、ビビィものに近いテントを使っていたのでこの小さなものにしました。

最近新しいテントを購入しましたが、これも携帯に便利な小さなものですので、一緒に使えるでしょう。

地面に直に置きたくないものを載せておくのに便利ですし、ゆくゆくはロータイプ椅子を使った際の

足置き、オットマン的な使い方もできそうです。

↓最近まで手直しして使っていたマットより軽いものが欲しくて購入したキャンプマット。

最近まで使用していたのはインフレータブル式のマットで、約20年程使ってました。

そのため各所に穴があったりして修理しまくり、既に空気を抜いて小さくする機能は使えない状態でした。

それでも小さく圧縮して紐で縛って持って歩いていましたが、さすがに限界を感じたのと、

多少かさばっても良いので軽くてセッティングが速くできるものが欲しくて選びました。

購入してから約1ヶ月、キャンプ以外の家の中でも毎日これに寝ていますが、結構快適に使えています。

↓今までザックを枕にしていましたが、もっと快適な睡眠を目指して購入したインフレーティングピロー。

レビューなんかを読むと、頭が滑り落ちるとか寝心地が悪いという意見を目にしますが、

安いのでとりあえず購入しました。

これも購入してから1ヶ月ほど毎日使っていますが、使い方次第だと思います。

私は空気を入れてから、寝るときの体制で頭を乗せ、その状態でバルブを開いて空気を抜きます。

頭を枕に押し付けながら空気を抜いていき、ここだ!というところでバルブを閉めます。

自分の頭が枕に沈み、フィットした状態になりますので、かなり快適です。

素材上滑るのはしょうがないですが、タオルを巻くなり、滑り止めのシートなど探して使うなり、

工夫すればさらに快適に使えるでしょう。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

2018年10月08日

GEERTOP1人用超軽量防水テント

先日購入したテント等のテストを兼ねたキャンプへ行った

わけですが、そのテントはどうだったのか。

私の場合、今までそんなに多くのテントを使用してきた訳ではないので批評とまではいきませんが、

個人的にどんな感じだったのか書いておきます。

私は登山したり川の遡行したりする中で、日をまたいで行動する場合に使う為、

テントを背負って歩くが基本になります。

ですので、一番のポイントは軽いこと。

その軽いテントは 以前購入しましたが 、ちょっと使いにくい部分があり、違ったものを探していました。

このGEERTOPのテントは、インナーとアウターの2つに分かれているにもかかわらず軽い。

また、登山などで使用しているポール2本を使って設営するので、テント用にポールを持たなくて良い。

あとは商品のレビューを見ると結構評判が良い。

各社が出しているワンポールテントも軽く魅力的なものが多いのですが、

このテントは2本のポールを使うということで多少なりとも風に強いのではないかということと、

1本のポールでも設置できたり、アウターだけ又はインナーだけでの設置も可能とか、タープ代わりにもなる。

そういった汎用性があることも選んだ理由になります。

重さはアウター、インナー、張り綱、ペグ、バッグすべての合計で1200g。

収納時の大きさは、12cm×12cm×38cm。

設営時の大きさは、インナーフロア210cm×幅90cm×高さ105cm。

アウターの広さは、260cm×幅120cm×105cm。

↑写真はキャプテンスタッグ、アルミロールテーブルと比べてみました。

バックの中に別売りのグラウンドシートを追加して入れてもこの状態です。

今回が初めての設営になるわけですが、

(テントが届いてからまず内容物に不足や破損等ないか、問題ないことを確認してから持ってきています。)

過去にテントを設営した経験がある方なら、すぐに設営できます。

まずインナーテントですが、広げて四隅をペグ打ちし、真ん中から2本のポールを広げて立てるだけ。

ポールの長さは私の使っている可変式の最長135cmで設置しました。

↓ポール上部、ポールが入る袋があるので判りやすい。

↓ポール下部。芝にグイッと刺しました。

↓ちょっと気をつけなければならないのは、インナー下部のバスタブ状になっているシート部分、

雨が降っても地面から浸水しないような機能なのですが、きちんと四隅の紐を調整しないとダブつきます。

インナーが張れたら上からアウターのシートをかけて、まず四隅をペグ打ち。

その後、真ん中にある2か所の出入り口をペグ打ち。

最後に張り綱を6本張ります。

この時一度全てを仮で止め、こまめにペグの位置を調整しながら張っていくと上手く張れます。

ちょっと面倒ですが、この後のテント泊での快適性は段違いでしょう。

1本のポールでも張れるし張り綱がなくても大丈夫ですが、それは早く設営しなければならない場合であって、

時間が許すなら、ちゃんと張ったほうが居住スペースを広く快適に作れます。

↓出入り口が2つあるので、前室も2つできます。

両方とも広いわけではありませんが、小さなローテーブル、靴、ランタン等の小物やザックなどは置けます。

↓アウターのペグへ引っ掛けるのがゴムというのが、ピンと張れて結構便利です。

↓出入り口が2つあるので全開にすると、風通し良く夏場でも快適に過ごせそうです。

このテントはインナーを取り外してアウターだけで設置もできるとあります。

アウターだけ設置して、タープ代わりに使うのも面白そうですね。

しかし昼間はタープ代わりに使って、夜はインナーを取り付けて寝たいと思うと、

インナー取り付けの際に一度ポールを外して、インナーを設置しないといけません。

ちょっと面倒だなぁと思っていましたが、いやいや、そんな面倒なことをしなくてよかったです。

テントを設置する際にインナーも一緒に設置し、出来た後にインナーを片側へ寄せることができます。

インナーはアウターの四隅にある輪にトグルを引っ掛け吊り下げる形ですので、

片側の2つのトグルをもう片方の2つと一緒の場所へ設置して、同じように地面のペグからも紐を外して、

もう片方のペグにそれぞれ設置することで、綺麗にインナーを片側へ収納できてしまいます。

↓インナー吊り下げている状態。

↓片方の輪にインナーの取り外した方のトグルも通す。

↓地面も片方のペグに取り外した方の紐も引っ掛ける。

↓インナーを片方へまとめて収納した状態。

寝るときはポールを外すことなく、インナーを広げて元の場所へセットすれば良いので非常に楽です。

↑写真は別売りのグラウンドシートを敷いています。

これは非常に気持ち良いです。

グラウンドシートを敷いて座るのも良いですが、ロースタイルの椅子なんかも、ギリギリいけそうな気がします。

エーライトのメイフライチェアなんか良さそうだなぁ...なんて考えてますが、なんせお高い。><

というか、登山や探険の際は椅子はもちろん、テーブル、ランタンなんかも持っていきませんから。

なんか持ち歩くために選んだ軽量テントなのに、まったく違う使い方へ進んでしまってますね。w

しかし色々な機能が満載で、まだまだ工夫次第で楽しめるテントだと思います。

だからこそ、小型ながらキャンプ場でも優雅に使えるポテンシャルを秘めているのかもしれません。

あとベンチレーション部分なのですが、結構大きく開いているので通気性は素晴らしく夏は最高でしょう。

しかしベルクロも何もないので、空いたまま閉めることができません。

寒い...この日は外気温7度でしたので寒かった。w

後で気づいたのですが、このベンチレーション部分の下に張り綱を付けられるループが付いています。

ということは...これを利用することで開け閉めが出来るようになるのではないか?

例えばS字のフックで上の張り綱に引っ掛けるとか、別に紐をつけて上と結ぶだけでも良さそうですし。

そういえばテントの上部にも輪っかがありました。

まだまだ色々楽しめそうなテントです。

夜間にライトを当てるとファスナー部分や張り綱の反射が、わかりやすくて良いですね。^^

あとはファスナーが小さくちょっと使いにくく感じましたが多分慣れます。

また雨に1時間程うたれたのですが、アウターは雨水を弾きつつ浸みてました。

防水スプレーをかけたほうが良さそうです。

付属のアルミペグは芝なら問題ありませんでしたが、別途堅牢なものを用意したいと考えてます。

最後に、私は身長178cmで80kgの体型なので、このテントでは小さいのでは?と思う方も多いとおもいますが、

問題ありません。

今回のように、きちんと張ることができるなら、少し余裕があるくらいでした。

1ポールで張ったり、張り綱をなくすと多分狭く感じるかとおもいますが、それでも大丈夫でしょう。

今回は色々試しながら使ってみましたが、かなり使い勝手が良いテントだと思いました。

キャンプ場だけで使うテントとしては小さく狭い作りなので、不満は出るでしょうが、

もともと登山等で持って歩くことを想定した一人用テントですので、そう考えるとかなり良い商品です。

今度は実際登山や探険で使った時、どんなものか書きますね。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

私の場合、今までそんなに多くのテントを使用してきた訳ではないので批評とまではいきませんが、

個人的にどんな感じだったのか書いておきます。

私は登山したり川の遡行したりする中で、日をまたいで行動する場合に使う為、

テントを背負って歩くが基本になります。

ですので、一番のポイントは軽いこと。

その軽いテントは 以前購入しましたが 、ちょっと使いにくい部分があり、違ったものを探していました。

このGEERTOPのテントは、インナーとアウターの2つに分かれているにもかかわらず軽い。

また、登山などで使用しているポール2本を使って設営するので、テント用にポールを持たなくて良い。

あとは商品のレビューを見ると結構評判が良い。

各社が出しているワンポールテントも軽く魅力的なものが多いのですが、

このテントは2本のポールを使うということで多少なりとも風に強いのではないかということと、

1本のポールでも設置できたり、アウターだけ又はインナーだけでの設置も可能とか、タープ代わりにもなる。

そういった汎用性があることも選んだ理由になります。

重さはアウター、インナー、張り綱、ペグ、バッグすべての合計で1200g。

収納時の大きさは、12cm×12cm×38cm。

設営時の大きさは、インナーフロア210cm×幅90cm×高さ105cm。

アウターの広さは、260cm×幅120cm×105cm。

↑写真はキャプテンスタッグ、アルミロールテーブルと比べてみました。

バックの中に別売りのグラウンドシートを追加して入れてもこの状態です。

今回が初めての設営になるわけですが、

(テントが届いてからまず内容物に不足や破損等ないか、問題ないことを確認してから持ってきています。)

過去にテントを設営した経験がある方なら、すぐに設営できます。

まずインナーテントですが、広げて四隅をペグ打ちし、真ん中から2本のポールを広げて立てるだけ。

ポールの長さは私の使っている可変式の最長135cmで設置しました。

↓ポール上部、ポールが入る袋があるので判りやすい。

↓ポール下部。芝にグイッと刺しました。

↓ちょっと気をつけなければならないのは、インナー下部のバスタブ状になっているシート部分、

雨が降っても地面から浸水しないような機能なのですが、きちんと四隅の紐を調整しないとダブつきます。

インナーが張れたら上からアウターのシートをかけて、まず四隅をペグ打ち。

その後、真ん中にある2か所の出入り口をペグ打ち。

最後に張り綱を6本張ります。

この時一度全てを仮で止め、こまめにペグの位置を調整しながら張っていくと上手く張れます。

ちょっと面倒ですが、この後のテント泊での快適性は段違いでしょう。

1本のポールでも張れるし張り綱がなくても大丈夫ですが、それは早く設営しなければならない場合であって、

時間が許すなら、ちゃんと張ったほうが居住スペースを広く快適に作れます。

↓出入り口が2つあるので、前室も2つできます。

両方とも広いわけではありませんが、小さなローテーブル、靴、ランタン等の小物やザックなどは置けます。

↓アウターのペグへ引っ掛けるのがゴムというのが、ピンと張れて結構便利です。

↓出入り口が2つあるので全開にすると、風通し良く夏場でも快適に過ごせそうです。

このテントはインナーを取り外してアウターだけで設置もできるとあります。

アウターだけ設置して、タープ代わりに使うのも面白そうですね。

しかし昼間はタープ代わりに使って、夜はインナーを取り付けて寝たいと思うと、

インナー取り付けの際に一度ポールを外して、インナーを設置しないといけません。

ちょっと面倒だなぁと思っていましたが、いやいや、そんな面倒なことをしなくてよかったです。

テントを設置する際にインナーも一緒に設置し、出来た後にインナーを片側へ寄せることができます。

インナーはアウターの四隅にある輪にトグルを引っ掛け吊り下げる形ですので、

片側の2つのトグルをもう片方の2つと一緒の場所へ設置して、同じように地面のペグからも紐を外して、

もう片方のペグにそれぞれ設置することで、綺麗にインナーを片側へ収納できてしまいます。

↓インナー吊り下げている状態。

↓片方の輪にインナーの取り外した方のトグルも通す。

↓地面も片方のペグに取り外した方の紐も引っ掛ける。

↓インナーを片方へまとめて収納した状態。

寝るときはポールを外すことなく、インナーを広げて元の場所へセットすれば良いので非常に楽です。

↑写真は別売りのグラウンドシートを敷いています。

これは非常に気持ち良いです。

グラウンドシートを敷いて座るのも良いですが、ロースタイルの椅子なんかも、ギリギリいけそうな気がします。

エーライトのメイフライチェアなんか良さそうだなぁ...なんて考えてますが、なんせお高い。><

というか、登山や探険の際は椅子はもちろん、テーブル、ランタンなんかも持っていきませんから。

なんか持ち歩くために選んだ軽量テントなのに、まったく違う使い方へ進んでしまってますね。w

しかし色々な機能が満載で、まだまだ工夫次第で楽しめるテントだと思います。

だからこそ、小型ながらキャンプ場でも優雅に使えるポテンシャルを秘めているのかもしれません。

あとベンチレーション部分なのですが、結構大きく開いているので通気性は素晴らしく夏は最高でしょう。

しかしベルクロも何もないので、空いたまま閉めることができません。

寒い...この日は外気温7度でしたので寒かった。w

後で気づいたのですが、このベンチレーション部分の下に張り綱を付けられるループが付いています。

ということは...これを利用することで開け閉めが出来るようになるのではないか?

例えばS字のフックで上の張り綱に引っ掛けるとか、別に紐をつけて上と結ぶだけでも良さそうですし。

そういえばテントの上部にも輪っかがありました。

まだまだ色々楽しめそうなテントです。

夜間にライトを当てるとファスナー部分や張り綱の反射が、わかりやすくて良いですね。^^

あとはファスナーが小さくちょっと使いにくく感じましたが多分慣れます。

また雨に1時間程うたれたのですが、アウターは雨水を弾きつつ浸みてました。

防水スプレーをかけたほうが良さそうです。

付属のアルミペグは芝なら問題ありませんでしたが、別途堅牢なものを用意したいと考えてます。

最後に、私は身長178cmで80kgの体型なので、このテントでは小さいのでは?と思う方も多いとおもいますが、

問題ありません。

今回のように、きちんと張ることができるなら、少し余裕があるくらいでした。

1ポールで張ったり、張り綱をなくすと多分狭く感じるかとおもいますが、それでも大丈夫でしょう。

今回は色々試しながら使ってみましたが、かなり使い勝手が良いテントだと思いました。

キャンプ場だけで使うテントとしては小さく狭い作りなので、不満は出るでしょうが、

もともと登山等で持って歩くことを想定した一人用テントですので、そう考えるとかなり良い商品です。

今度は実際登山や探険で使った時、どんなものか書きますね。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

2018年08月28日

クツとアプリとギンリョウソウ

ギンリョウソウ

6月に黒松内岳へ登った際、見かけたギンリョウソウ(銀竜草)。

一週間後に再度見に行ったら...

増えてる。

増えてる。

図鑑に載っている写真のように、増えている。

今だと

検索すると出てくる写真のように、増えている。かな?w

他の場所にもチラチラ生えていました。

このギンリョウソウ、調べると腐生植物とか、別名ユウレイタケとか、

新エングラー体系とか、クロンキスト体系とか、モノトロポイド菌根とかとか、

興味津々な言葉が並びます。

また、見かける写真がフラッシュを使ったものが多いのも、日陰に生えるからでしょうけど、

フラッシュ効果によって周りが暗くなるので、別名ユウレイタケらしい写真となっているのが面白いです。

今の時期だと、アキノギンリョウソウ(ギンリョウソウモドキ)が生えてるようです。

アプリ

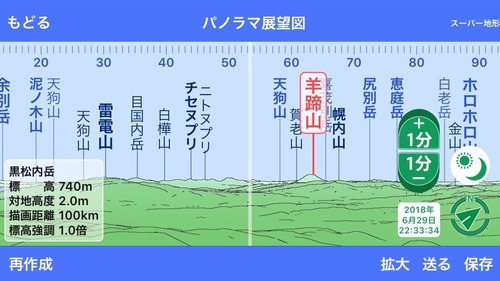

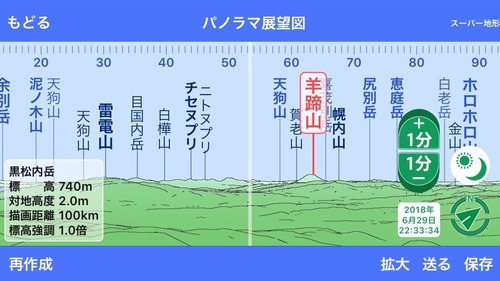

6月の登山の際、「スーパー地形」で記録したデータに「パノラマ展開図」というのがあります。

実際に山の上で撮影した写真と比べると、見事な一致を見せます。

面白い!探険なんかも常に記録しておけば、家でもかなり楽しめます。w

クツ

今年履いている靴、ファイブ・イレブンのタクティカルコヨーテブーツ。

探険に使えるかと購入 したのですが、現在まで登山ばかりで、登山靴代わりになっちゃってます。

↓5.11タクティカル コヨーテブーツ

↓5.11タクティカル コヨーテブーツ

色々登った結果、当然のごとく、「登山靴にはかなわない」という結果。w

ザリザリの砂礫急斜面なんかは、さすがに厳しかったです。

登山でも使えますが、登山だけに使うなら、やはり登山靴です。

しかし、これからは秋の行楽シーズン!

私の場合は行楽どころじゃないでしょうけど、登山以外での活躍が増えるでしょう。

そうそう、以前書き忘れていましたが、この靴、めっちゃ軽いです。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

6月に黒松内岳へ登った際、見かけたギンリョウソウ(銀竜草)。

一週間後に再度見に行ったら...

増えてる。

増えてる。

図鑑に載っている写真のように、増えている。

今だと

検索すると出てくる写真のように、増えている。かな?w

他の場所にもチラチラ生えていました。

このギンリョウソウ、調べると腐生植物とか、別名ユウレイタケとか、

新エングラー体系とか、クロンキスト体系とか、モノトロポイド菌根とかとか、

興味津々な言葉が並びます。

また、見かける写真がフラッシュを使ったものが多いのも、日陰に生えるからでしょうけど、

フラッシュ効果によって周りが暗くなるので、別名ユウレイタケらしい写真となっているのが面白いです。

今の時期だと、アキノギンリョウソウ(ギンリョウソウモドキ)が生えてるようです。

アプリ

6月の登山の際、「スーパー地形」で記録したデータに「パノラマ展開図」というのがあります。

実際に山の上で撮影した写真と比べると、見事な一致を見せます。

面白い!探険なんかも常に記録しておけば、家でもかなり楽しめます。w

クツ

今年履いている靴、ファイブ・イレブンのタクティカルコヨーテブーツ。

探険に使えるかと購入 したのですが、現在まで登山ばかりで、登山靴代わりになっちゃってます。

色々登った結果、当然のごとく、「登山靴にはかなわない」という結果。w

ザリザリの砂礫急斜面なんかは、さすがに厳しかったです。

登山でも使えますが、登山だけに使うなら、やはり登山靴です。

しかし、これからは秋の行楽シーズン!

私の場合は行楽どころじゃないでしょうけど、登山以外での活躍が増えるでしょう。

そうそう、以前書き忘れていましたが、この靴、めっちゃ軽いです。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

2018年08月24日

蛍とレリーズと星

近所に蛍を見ることができる場所があり、毎年7月下旬〜8月中旬が綺麗に蛍を楽しめます。

今年はお盆に行きましたので数は減っていましたが、音もなく光り飛び交う様は感動ものです。

で、写真に撮ってみようと思い後日再度行ってみましたが、すでに盛りは過ぎており、

蛍はいるものの、飛ぶ事もなく数匹草の中で光を放っていました。

しょうがないので三脚にセットしたカメラをそのまま真上に向け、星を撮りました。w

なんか星の方が綺麗に撮れたかも。w

どちらにしても暗い中での撮影は手元が見えない分、いろいろと大変です。

さらにはフラッシュなど使わずスローシャッターでの撮影となると、さらにいろいろと大変です。

フィルムカメラ時代では、このような時レリーズを使用していましたので、

デジタルの今もあるのかと調べましたら、やっぱりありました。

いろいろある中で選んだのはロワジャパンの製品。

とりあえず欲しい機能があって、安いから選びました。

ディレイ(セルフタイマーのようなもの)、インターバル、バルブでの露光時間設定と、

ほぼこれだけでなんでも撮れちゃうんじゃないって機能があります。

一つ、気になる点が、

ON/OFFのスイッチがありません。

単4乾電池を2本使うのですが、電池をセットしたままどのくらい持つのか気になります。

でもこの機能を持つ他の商品と比べると圧倒的に安いですから、まぁ良しとします。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■

今年はお盆に行きましたので数は減っていましたが、音もなく光り飛び交う様は感動ものです。

で、写真に撮ってみようと思い後日再度行ってみましたが、すでに盛りは過ぎており、

蛍はいるものの、飛ぶ事もなく数匹草の中で光を放っていました。

しょうがないので三脚にセットしたカメラをそのまま真上に向け、星を撮りました。w

なんか星の方が綺麗に撮れたかも。w

どちらにしても暗い中での撮影は手元が見えない分、いろいろと大変です。

さらにはフラッシュなど使わずスローシャッターでの撮影となると、さらにいろいろと大変です。

フィルムカメラ時代では、このような時レリーズを使用していましたので、

デジタルの今もあるのかと調べましたら、やっぱりありました。

いろいろある中で選んだのはロワジャパンの製品。

とりあえず欲しい機能があって、安いから選びました。

ディレイ(セルフタイマーのようなもの)、インターバル、バルブでの露光時間設定と、

ほぼこれだけでなんでも撮れちゃうんじゃないって機能があります。

一つ、気になる点が、

ON/OFFのスイッチがありません。

単4乾電池を2本使うのですが、電池をセットしたままどのくらい持つのか気になります。

でもこの機能を持つ他の商品と比べると圧倒的に安いですから、まぁ良しとします。

↑この記事を気に入って頂けましたらポチッとお願いします。

■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■ 追記あります ■■■■■■