PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

JR嵯峨野線の高架下を通り、七条通を西に進みます。これは七条通の南側歩道から北側を眺めた景色 です。 「中央卸売市場第一市場」 の建物です。この建物より少し西にある南北方向の 「新千本通」とJR嵯峨野線の間で、JR丹波口駅あたりまでの区域が「中央卸売市場」です。

まず、北側歩道に渡ってみます。

JR嵯峨野線の高架の方向(東)の眺めです。

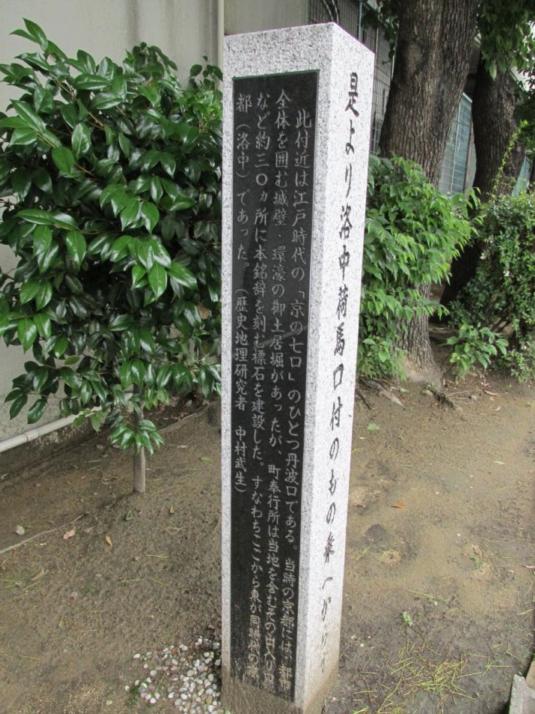

ここで注目したいのは、歩道沿いに建てられた石標なのです。

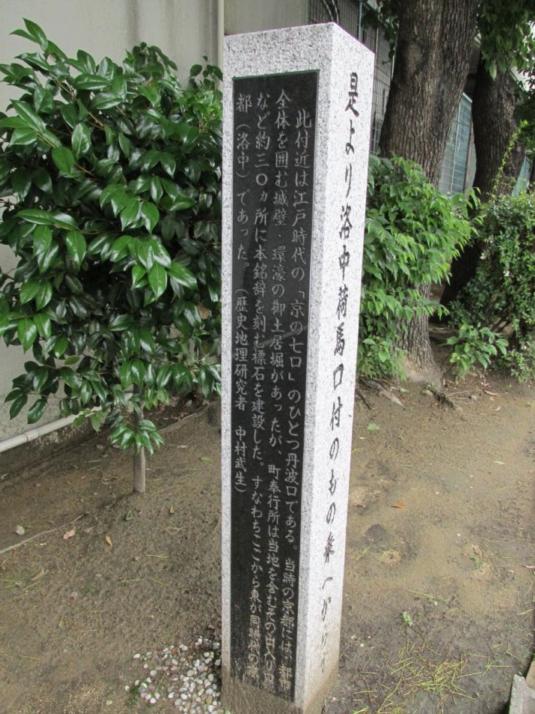

石標の正面側面は、かつてはこの付近が、洛中と洛外の境界となっていたことを示しています。

この説明文に記されているのですが、 この付近が、「京の七口」の一つ、「丹波口」だったのです 。

条坊制の平安京に対して、豊臣秀吉が都市改造を行い、当時の京都の中枢地域の周囲に「御土居」をめぐらしました。城壁で囲み、環濠の御土居堀を作ったのです。御土居ができたことにより、その内側が洛中、外側が洛外となります。そして、その出入り口となるところが決められたのです。都と全国の7つの地方を結ぶ出入り口が「京の七口」と称されたという説が有力なようです。

7つの地方とは、東山道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・西海道です。

丹波口は「七条口」とも呼ばれた ようですが、その名の通り、 丹波方面への出入り口 となったのです。かつての丹波路は、この丹波口を起点として、桂・樫原 (かたぎはら) ・老ノ坂 (おいのさか) をへて丹波に向かったそうです。 (資料1)

江戸時代に、「町奉行所は当地を含むその出入り口など約30ヵ所に本銘辞を刻む標石を建設した」とこの石標側面に説明されています。

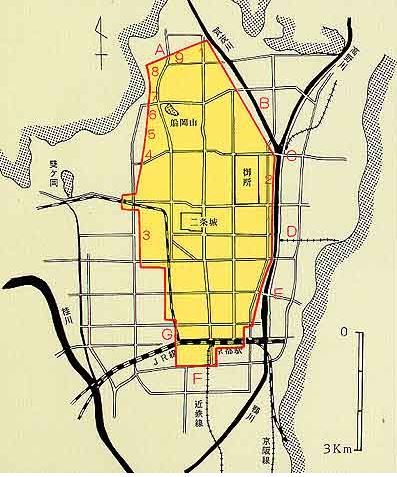

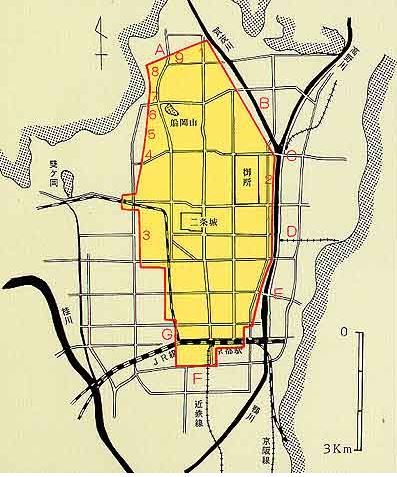

御土居の地図を「京都市情報館」のサイトから引用します。 (資料2)

赤い線の囲いが御土居で、英字のGの場所が、ここ「丹波口」になります 。

歩道沿いに咲く花々

歩道沿いに咲く花々

この石標から少し西に行くと、「京都市中央卸売市場 第一市場入口」の道路標識が前方に見えます。

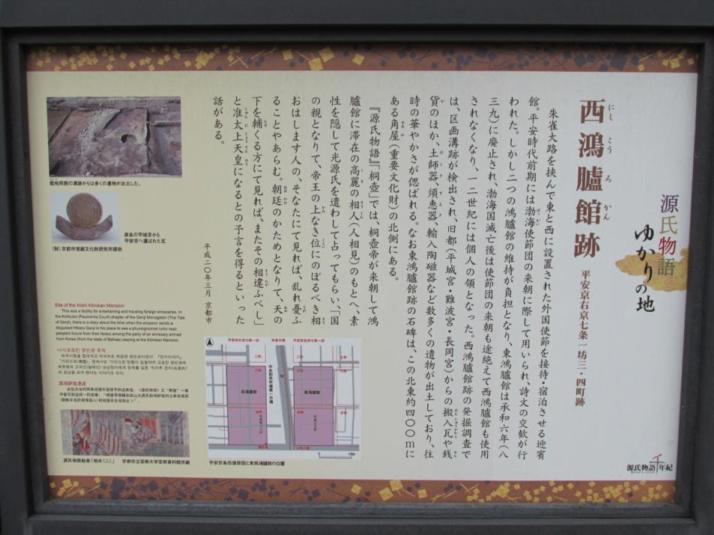

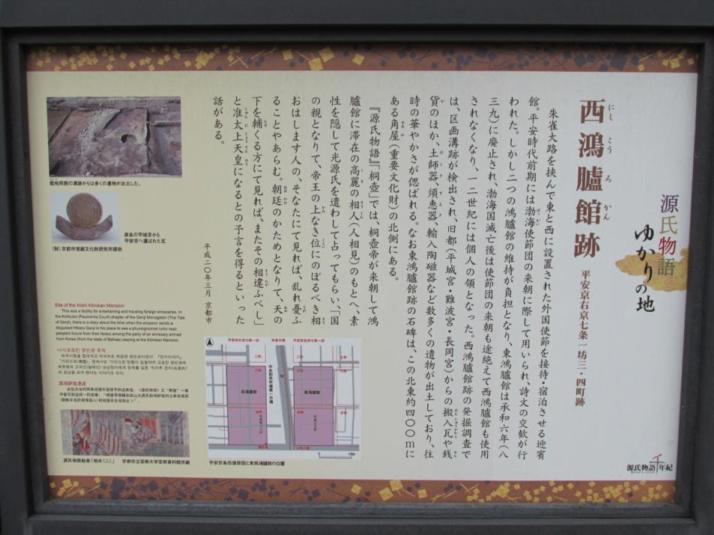

もう一つ、さらに時代を遡ると、 平安時代前期には、この地点が「西鴻臚館」のあった区域の南東角にあたるのです。 平安京のメインストリートである朱雀大路を挟んで東と西に外交使節の接待・宿泊に供された迎賓館が設けられていたのです。こちらが、その 西の迎賓館が設置されていた区域の南東端 というわけです。

当時、鴻臚館は外国使臣、主として渤海国使の接待・宿泊のために使われたようです。両館の敷地は同規模で、南北255m、東西121mの広さだったとか。「百人余りで編成された渤海国使節団のうち、大使・副使・録事・通訳など、20人余りが上京を許され、騎馬で都入りし、鴻臚館に宿泊した」 (資料3) といいます。926年に渤海国は契丹により滅ぼされます。一方、894年9月、菅原道真の建言で遣唐使の派遣が停止され、公式の外交活動は消極的になっていきます。「外国使臣の来朝が絶えた後も西の鴻臚館は残り、荒れ果てた後、第二次の鴻臚館が小規模に再建された。この建物も治承2年(1178)4月に焼失した」のだとか。 (資料3)

南側歩道から眺めた第一市場入口付近

この第一市場の建物の西側が「新千本通」です。

南側歩道沿いは商店街の町並となっています。

新千本通の西の一筋目の南西角に、 「松尾神社朱雀旅所」 があります。

「旅所」というのは、「祭りのとき、みこしを本宮から移しかえて、しばらくとどめておく所」 (日本語大辞典・講談社) です。

『都名所図会』には、松尾明神御旅所が「西七条より川勝寺村に及び、七社の御旅所あり」と説明しています。 (資料4)

松尾大社は、四条通を真っ直ぐに西進し、桂川を西に渡った先に所在します。阪急嵐山線では、終点の嵐山駅から一つ南の駅が「松尾大社」です。桂川流域のこの辺りは、古代に秦氏の大集団が来住して開拓したところです。川勝寺村というのは、現在の地図でいえば、右京区西京極です。つまり、この松尾神社朱雀旅所までの距離を考えると、松尾大社の氏子地域の広がりがどれだけ大きいががわかります。

手水舎

手水舎

朱雀裏畑町にあるこの御旅所は、松尾大社の末社の位置づけで、 「松尾総神社」 です。

松尾大社の祭神は大山咋神ですが、ここには祭神として月読尊が鎮座されるそうです。

月読神とは、黄泉 (よみ) 国から帰った伊邪那岐 (いざなぎ) 神が禊祓 (みそぎはらえ) をしたおりに化生した神々の一柱といわれている神様です。

この朱雀旅所は、「往古より松尾祭の還幸祭の道行きに際し、六基の神輿の御旅所とされてきました」とのこと (松尾大社ホームページ)

さらに、西に少し歩きます。

商店が立ち並ぶ途中に、 「源為義公墓」「清光山権現寺」と刻された石柱が左右に立つ参道 があります。

参道の突き当たりが、 「権現寺」の表門 です。境内には入れませんでしたので、入口からだけ拝見しました。

正面奧にお堂があり、南側に墓地の入口、その入口に石造地蔵菩薩立像が安置されています。

ここは 浄土宗のお寺 です。「愛宕権現の本地仏勝軍地蔵を祀るので、『朱雀権現堂』または『朱雀の地蔵堂』とも称し、その名は古く、『太平記』巻八にもみえる」 (資料5) というお寺。

本堂には本尊阿弥陀如来像 、「 地蔵堂には勝軍地蔵と厨子王丸の身代わりとなり、その危機を救ったとつたえる身代わり地蔵尊を安置する 」 (資料5) そうです。尚、元はもう少し東にこの権現堂(地蔵堂)があったようですが、「明治45年(1912)国鉄山陰線の敷設によって、現在の地に移ったとつたえる」 (資料5) とか。

江戸時代に出版された『都名所図会』は、「権現堂は七条千本通にあり」とし、「当寺は権現寺と号し、浄土宗なり」と記し、 昔は歓喜寿院と称した と付記しています。阿弥陀如来像は惠心の作、勝軍地蔵は聖徳太子の作とも記されています。 (資料4)

『太平記』を調べると、巻八の「四月三日合戦事付妻鹿孫三郎勇力事」の条に、「角ては叶はじとや思けん、朱雀の地蔵堂より北に引へたる小早河、二百騎にてをめいて懸りけるに」と、 「朱雀の地蔵堂」 として記載されています。 (資料6)

一方、厨子王丸とは、「安寿と厨子王丸」の話で伝わる厨子王丸です。中世に成立した説経節「さんせう太夫」がその原作にあたるとか。厨子王丸を『都名所図会』は、対王丸と記して、次の説明を挿入しています。

「むかし対王丸、人商人 (ひとあきびと) に匂引 (かどはか) されて行く道より逃げ帰り、この寺を頼みければ、住僧人商人の追ひ来たる事を恐れて、葛籠 (つづら) に隠して天井につる。果たして尋ねきたりて葛籠をあやしみ開き見れば、この本尊身代りとなりてこの難を救ひ給ふとなり」 (資料4)

安寿と厨子王が実在したという歴史的資料はないため、伝説上の人物とされていますが、信仰心の深い人々は、厨子王の実在を感じ身代わり地蔵として信仰されたのでしょう。人商人とは人買いを業とした人。こういうエピソードが付加されると、イマジネーションの世界が広がりますね。

ウィキペディアで検索すると、「あらすじ」の項に、「厨子王は丹後の国分寺に逃げ込んで寺僧に助けられ、京都七条朱雀の権現堂に送られた。」と記しています。 (資料7)

森鴎外が「山椒大夫」という短編小説を書いています。この作品では、安寿が15歳、厨子王が13歳の時に、安寿が守本尊を厨子王に託し、川上の和江まで往き、向河岸に渡り、中山の国分寺まで逃げて寺に隠してもらえと諭す。「さあ、それが運験しだよ。開ける運なら坊さんがお前を隠してくれませう。」と。山椒大夫の息子三郎他が中山の国分寺へと追手となっていく。住持曇猛 (どんみやう) 律師が本堂の戸を静かに開いて、三郎に対峙してやりこめます。その後、この寺の鐘楼守の親爺が機転を働かせ、南の方に急ぐわっぱを見たよと方便を三郎に語る。こんな経緯を描写した後に、次のように書いています。

「中二日置いて、曇猛律師が田辺の方へ向いて寺を出た。盥ほどある鉄の受糧器を持つて、腕の太さの錫杖を衝いてゐる。跡からは頭を剃りこくって三衣を着た厨子王が附いて行く。二人は真昼に街道を歩いて、夜は所々の寺に泊まった。山城の朱雀野に来て、律師は権現堂に休んで、厨子王と別れた。『守本尊を大切にして往け、父母の消息はきつと知れる』と言い聞かせて、律師は踵 (くびす) を施 (めぐら) した。亡くなった姉と同じ事を言ふ坊様だと、厨子王は思つた。」 (p81)(資料8)

朱雀の権現堂(地蔵堂)は良く知られたところだったのでしょう。

七条通から権現寺への参道の中間で、西側にあるのがこの一画です。

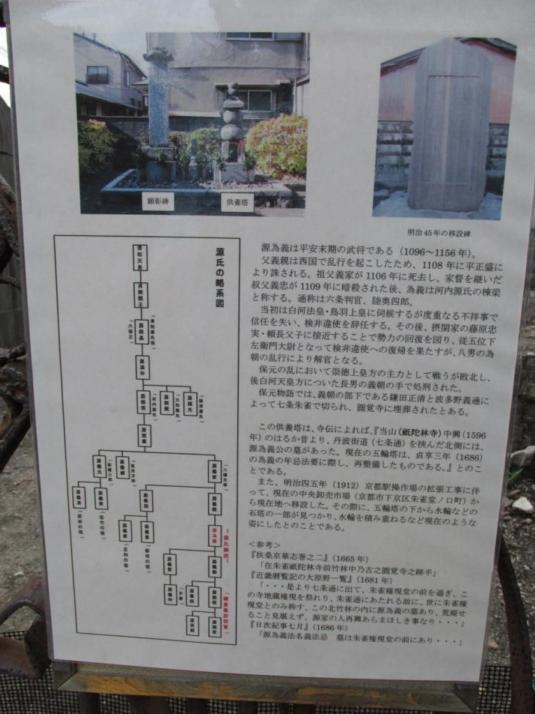

「源為義 (みなもとのためよし) 公塚」 です。 (こちらを訪れたくて行ってみて、権現寺の存在を知り、事後学習でより深く・・・・という次第。)

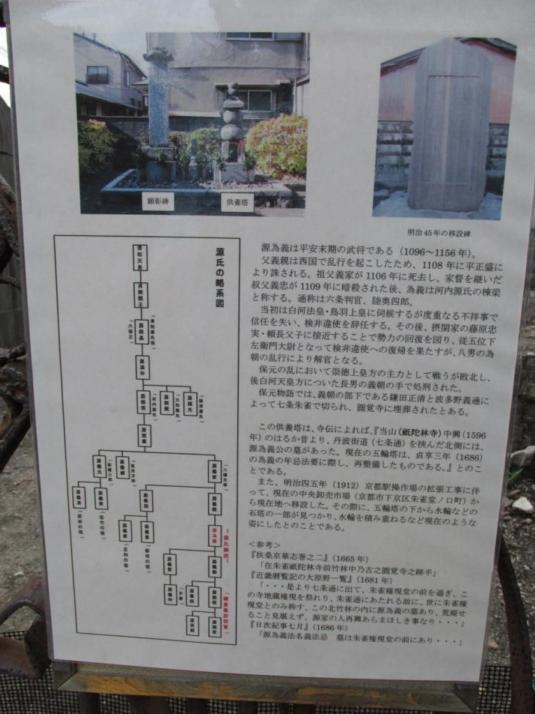

この五輪塔が源為義の供養塔で、その左に顕彰碑が建てられています。

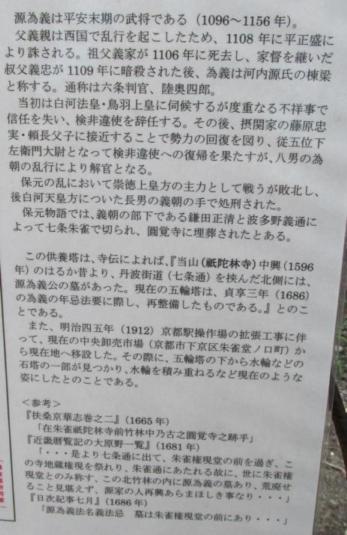

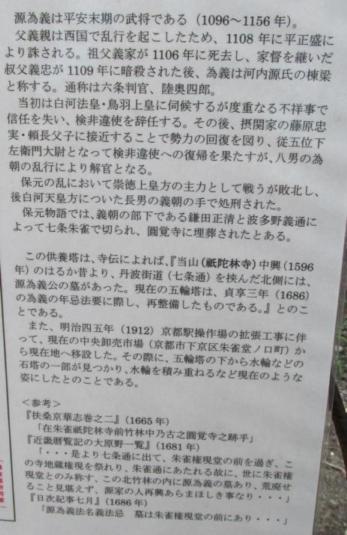

源為義(1096-1156)は源氏の嫡流です。源義朝、源義賢の父であり、平安末期の武将です。河内源氏の棟梁であり、世に六条判官として知られていたのです。保元の乱において崇徳上皇方の主力となって戦い、敗れた後に、後白河天皇方についた長男・義朝の手で保元2年に朱雀野にて処刑されたのです。そこは権現寺の持地だったとか。この源為義公塚は、権現堂の元の所在地の前(朱雀の六軒町)民家の間にあったそうです。そこが、現在、京都市中央卸市場のある朱雀堂ノ口町でした。明治45年(1912)京都駅停車場拡張によって、現在の位置に移設されたようです。 (説明板、資料4,5)

明治45年の移設碑

明治45年の移設碑

この移設説明文の冒頭には、旧址が「葛野郡大内村大字朱雀小字堂口二十二番地」に石塔があったと刻しています。

塚の門扉に近いところに、かなりの樹齢の切り株が残されています。相当に大きな樹木がこの辺りにも繁っていたのでしょう。

「下京のまちの 源氏ゆかりの地 を歩くモデルルート」という案内板には、

鴨川に架かる五条大橋西詰にある「牛若丸と弁慶の像」を出発点として、ここ「源為義公塚」を第6番目で終着点とするコースを説明しています。地図では左下の赤い四角のところが、この場所です。 この源為義公塚および権現寺に一番近いのは、七条七本松の交差点です 。七条通の南側では道幅の狭い七本松通が、この交差点から北方向では五条通の先、松原通まで道路が大きく拡幅されて七本松通が伸びています。その先は再び道幅が狭くなりながらも、北は寺之内通との交差点まで北上していくことができます。

七条通を西に歩くのは一旦ここまでのご紹介と致します。

ここまでの地図(Mapion)は、こちらをご覧ください。

いずれ、この先も歩いてみようと思っています。その節にはこの続きと致します。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 『京都と京街道 街道の日本史32』 水本邦彦[編] 吉川弘文館 p11-12

2) 御土居 :「京都情報館」

3)『京都史跡事典 コンパクト版』 石田孝喜著 新人物往来社 p93-94

4)『都名所図会 上巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p484-485

5)『昭和京都名所圖會 洛中』 竹村俊則著 駸々堂 p388

6) 太平記(国民文庫本) 巻八 :「J-TEXTS 日本文学電子図書館」

7) 安寿と厨子王丸 :ウィキペディア

8) 『鴎外選集 第5巻 小説五』 岩波書店

補遺

第一市場の歴史 :「京都市情報館」

中央卸売市場の役割 :「京都市情報館」

京の七口 :ウィキペディア

平安京の鴻臚館 :ウィキペディア

松尾大社 ホームページ

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 東本願寺・西本願寺・興正寺・梅小路公園 へ

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔内家・渉成園・七条仏所・松明殿稲荷・豊国神社・耳塚・京都国立博物館・三十三間堂ほか へ

JR嵯峨野線の高架下を通り、七条通を西に進みます。これは七条通の南側歩道から北側を眺めた景色 です。 「中央卸売市場第一市場」 の建物です。この建物より少し西にある南北方向の 「新千本通」とJR嵯峨野線の間で、JR丹波口駅あたりまでの区域が「中央卸売市場」です。

まず、北側歩道に渡ってみます。

JR嵯峨野線の高架の方向(東)の眺めです。

ここで注目したいのは、歩道沿いに建てられた石標なのです。

石標の正面側面は、かつてはこの付近が、洛中と洛外の境界となっていたことを示しています。

この説明文に記されているのですが、 この付近が、「京の七口」の一つ、「丹波口」だったのです 。

条坊制の平安京に対して、豊臣秀吉が都市改造を行い、当時の京都の中枢地域の周囲に「御土居」をめぐらしました。城壁で囲み、環濠の御土居堀を作ったのです。御土居ができたことにより、その内側が洛中、外側が洛外となります。そして、その出入り口となるところが決められたのです。都と全国の7つの地方を結ぶ出入り口が「京の七口」と称されたという説が有力なようです。

7つの地方とは、東山道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・西海道です。

丹波口は「七条口」とも呼ばれた ようですが、その名の通り、 丹波方面への出入り口 となったのです。かつての丹波路は、この丹波口を起点として、桂・樫原 (かたぎはら) ・老ノ坂 (おいのさか) をへて丹波に向かったそうです。 (資料1)

江戸時代に、「町奉行所は当地を含むその出入り口など約30ヵ所に本銘辞を刻む標石を建設した」とこの石標側面に説明されています。

御土居の地図を「京都市情報館」のサイトから引用します。 (資料2)

赤い線の囲いが御土居で、英字のGの場所が、ここ「丹波口」になります 。

歩道沿いに咲く花々

歩道沿いに咲く花々この石標から少し西に行くと、「京都市中央卸売市場 第一市場入口」の道路標識が前方に見えます。

もう一つ、さらに時代を遡ると、 平安時代前期には、この地点が「西鴻臚館」のあった区域の南東角にあたるのです。 平安京のメインストリートである朱雀大路を挟んで東と西に外交使節の接待・宿泊に供された迎賓館が設けられていたのです。こちらが、その 西の迎賓館が設置されていた区域の南東端 というわけです。

当時、鴻臚館は外国使臣、主として渤海国使の接待・宿泊のために使われたようです。両館の敷地は同規模で、南北255m、東西121mの広さだったとか。「百人余りで編成された渤海国使節団のうち、大使・副使・録事・通訳など、20人余りが上京を許され、騎馬で都入りし、鴻臚館に宿泊した」 (資料3) といいます。926年に渤海国は契丹により滅ぼされます。一方、894年9月、菅原道真の建言で遣唐使の派遣が停止され、公式の外交活動は消極的になっていきます。「外国使臣の来朝が絶えた後も西の鴻臚館は残り、荒れ果てた後、第二次の鴻臚館が小規模に再建された。この建物も治承2年(1178)4月に焼失した」のだとか。 (資料3)

南側歩道から眺めた第一市場入口付近

この第一市場の建物の西側が「新千本通」です。

南側歩道沿いは商店街の町並となっています。

新千本通の西の一筋目の南西角に、 「松尾神社朱雀旅所」 があります。

「旅所」というのは、「祭りのとき、みこしを本宮から移しかえて、しばらくとどめておく所」 (日本語大辞典・講談社) です。

『都名所図会』には、松尾明神御旅所が「西七条より川勝寺村に及び、七社の御旅所あり」と説明しています。 (資料4)

松尾大社は、四条通を真っ直ぐに西進し、桂川を西に渡った先に所在します。阪急嵐山線では、終点の嵐山駅から一つ南の駅が「松尾大社」です。桂川流域のこの辺りは、古代に秦氏の大集団が来住して開拓したところです。川勝寺村というのは、現在の地図でいえば、右京区西京極です。つまり、この松尾神社朱雀旅所までの距離を考えると、松尾大社の氏子地域の広がりがどれだけ大きいががわかります。

手水舎

手水舎

朱雀裏畑町にあるこの御旅所は、松尾大社の末社の位置づけで、 「松尾総神社」 です。

松尾大社の祭神は大山咋神ですが、ここには祭神として月読尊が鎮座されるそうです。

月読神とは、黄泉 (よみ) 国から帰った伊邪那岐 (いざなぎ) 神が禊祓 (みそぎはらえ) をしたおりに化生した神々の一柱といわれている神様です。

この朱雀旅所は、「往古より松尾祭の還幸祭の道行きに際し、六基の神輿の御旅所とされてきました」とのこと (松尾大社ホームページ)

さらに、西に少し歩きます。

商店が立ち並ぶ途中に、 「源為義公墓」「清光山権現寺」と刻された石柱が左右に立つ参道 があります。

参道の突き当たりが、 「権現寺」の表門 です。境内には入れませんでしたので、入口からだけ拝見しました。

正面奧にお堂があり、南側に墓地の入口、その入口に石造地蔵菩薩立像が安置されています。

ここは 浄土宗のお寺 です。「愛宕権現の本地仏勝軍地蔵を祀るので、『朱雀権現堂』または『朱雀の地蔵堂』とも称し、その名は古く、『太平記』巻八にもみえる」 (資料5) というお寺。

本堂には本尊阿弥陀如来像 、「 地蔵堂には勝軍地蔵と厨子王丸の身代わりとなり、その危機を救ったとつたえる身代わり地蔵尊を安置する 」 (資料5) そうです。尚、元はもう少し東にこの権現堂(地蔵堂)があったようですが、「明治45年(1912)国鉄山陰線の敷設によって、現在の地に移ったとつたえる」 (資料5) とか。

江戸時代に出版された『都名所図会』は、「権現堂は七条千本通にあり」とし、「当寺は権現寺と号し、浄土宗なり」と記し、 昔は歓喜寿院と称した と付記しています。阿弥陀如来像は惠心の作、勝軍地蔵は聖徳太子の作とも記されています。 (資料4)

『太平記』を調べると、巻八の「四月三日合戦事付妻鹿孫三郎勇力事」の条に、「角ては叶はじとや思けん、朱雀の地蔵堂より北に引へたる小早河、二百騎にてをめいて懸りけるに」と、 「朱雀の地蔵堂」 として記載されています。 (資料6)

一方、厨子王丸とは、「安寿と厨子王丸」の話で伝わる厨子王丸です。中世に成立した説経節「さんせう太夫」がその原作にあたるとか。厨子王丸を『都名所図会』は、対王丸と記して、次の説明を挿入しています。

「むかし対王丸、人商人 (ひとあきびと) に匂引 (かどはか) されて行く道より逃げ帰り、この寺を頼みければ、住僧人商人の追ひ来たる事を恐れて、葛籠 (つづら) に隠して天井につる。果たして尋ねきたりて葛籠をあやしみ開き見れば、この本尊身代りとなりてこの難を救ひ給ふとなり」 (資料4)

安寿と厨子王が実在したという歴史的資料はないため、伝説上の人物とされていますが、信仰心の深い人々は、厨子王の実在を感じ身代わり地蔵として信仰されたのでしょう。人商人とは人買いを業とした人。こういうエピソードが付加されると、イマジネーションの世界が広がりますね。

ウィキペディアで検索すると、「あらすじ」の項に、「厨子王は丹後の国分寺に逃げ込んで寺僧に助けられ、京都七条朱雀の権現堂に送られた。」と記しています。 (資料7)

森鴎外が「山椒大夫」という短編小説を書いています。この作品では、安寿が15歳、厨子王が13歳の時に、安寿が守本尊を厨子王に託し、川上の和江まで往き、向河岸に渡り、中山の国分寺まで逃げて寺に隠してもらえと諭す。「さあ、それが運験しだよ。開ける運なら坊さんがお前を隠してくれませう。」と。山椒大夫の息子三郎他が中山の国分寺へと追手となっていく。住持曇猛 (どんみやう) 律師が本堂の戸を静かに開いて、三郎に対峙してやりこめます。その後、この寺の鐘楼守の親爺が機転を働かせ、南の方に急ぐわっぱを見たよと方便を三郎に語る。こんな経緯を描写した後に、次のように書いています。

「中二日置いて、曇猛律師が田辺の方へ向いて寺を出た。盥ほどある鉄の受糧器を持つて、腕の太さの錫杖を衝いてゐる。跡からは頭を剃りこくって三衣を着た厨子王が附いて行く。二人は真昼に街道を歩いて、夜は所々の寺に泊まった。山城の朱雀野に来て、律師は権現堂に休んで、厨子王と別れた。『守本尊を大切にして往け、父母の消息はきつと知れる』と言い聞かせて、律師は踵 (くびす) を施 (めぐら) した。亡くなった姉と同じ事を言ふ坊様だと、厨子王は思つた。」 (p81)(資料8)

朱雀の権現堂(地蔵堂)は良く知られたところだったのでしょう。

七条通から権現寺への参道の中間で、西側にあるのがこの一画です。

「源為義 (みなもとのためよし) 公塚」 です。 (こちらを訪れたくて行ってみて、権現寺の存在を知り、事後学習でより深く・・・・という次第。)

この五輪塔が源為義の供養塔で、その左に顕彰碑が建てられています。

源為義(1096-1156)は源氏の嫡流です。源義朝、源義賢の父であり、平安末期の武将です。河内源氏の棟梁であり、世に六条判官として知られていたのです。保元の乱において崇徳上皇方の主力となって戦い、敗れた後に、後白河天皇方についた長男・義朝の手で保元2年に朱雀野にて処刑されたのです。そこは権現寺の持地だったとか。この源為義公塚は、権現堂の元の所在地の前(朱雀の六軒町)民家の間にあったそうです。そこが、現在、京都市中央卸市場のある朱雀堂ノ口町でした。明治45年(1912)京都駅停車場拡張によって、現在の位置に移設されたようです。 (説明板、資料4,5)

明治45年の移設碑

明治45年の移設碑この移設説明文の冒頭には、旧址が「葛野郡大内村大字朱雀小字堂口二十二番地」に石塔があったと刻しています。

塚の門扉に近いところに、かなりの樹齢の切り株が残されています。相当に大きな樹木がこの辺りにも繁っていたのでしょう。

「下京のまちの 源氏ゆかりの地 を歩くモデルルート」という案内板には、

鴨川に架かる五条大橋西詰にある「牛若丸と弁慶の像」を出発点として、ここ「源為義公塚」を第6番目で終着点とするコースを説明しています。地図では左下の赤い四角のところが、この場所です。 この源為義公塚および権現寺に一番近いのは、七条七本松の交差点です 。七条通の南側では道幅の狭い七本松通が、この交差点から北方向では五条通の先、松原通まで道路が大きく拡幅されて七本松通が伸びています。その先は再び道幅が狭くなりながらも、北は寺之内通との交差点まで北上していくことができます。

七条通を西に歩くのは一旦ここまでのご紹介と致します。

ここまでの地図(Mapion)は、こちらをご覧ください。

いずれ、この先も歩いてみようと思っています。その節にはこの続きと致します。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 『京都と京街道 街道の日本史32』 水本邦彦[編] 吉川弘文館 p11-12

2) 御土居 :「京都情報館」

3)『京都史跡事典 コンパクト版』 石田孝喜著 新人物往来社 p93-94

4)『都名所図会 上巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p484-485

5)『昭和京都名所圖會 洛中』 竹村俊則著 駸々堂 p388

6) 太平記(国民文庫本) 巻八 :「J-TEXTS 日本文学電子図書館」

7) 安寿と厨子王丸 :ウィキペディア

8) 『鴎外選集 第5巻 小説五』 岩波書店

補遺

第一市場の歴史 :「京都市情報館」

中央卸売市場の役割 :「京都市情報館」

京の七口 :ウィキペディア

平安京の鴻臚館 :ウィキペディア

松尾大社 ホームページ

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 東本願寺・西本願寺・興正寺・梅小路公園 へ

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔内家・渉成園・七条仏所・松明殿稲荷・豊国神社・耳塚・京都国立博物館・三十三間堂ほか へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.