PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

京都市の地下鉄あるいは近鉄京都線の 竹田駅で下車して、西口に出ます 。

階段を下りると、 歩道脇にこれらの案内板 があります。

竹田駅の西南一帯は、院政の史跡「鳥羽離宮」が営まれた所 です。

400m先 近衛天皇陵・安楽寿院

500m先 鳥羽天皇陵・北向不動院

800m先 白河天王陵 が所在します。

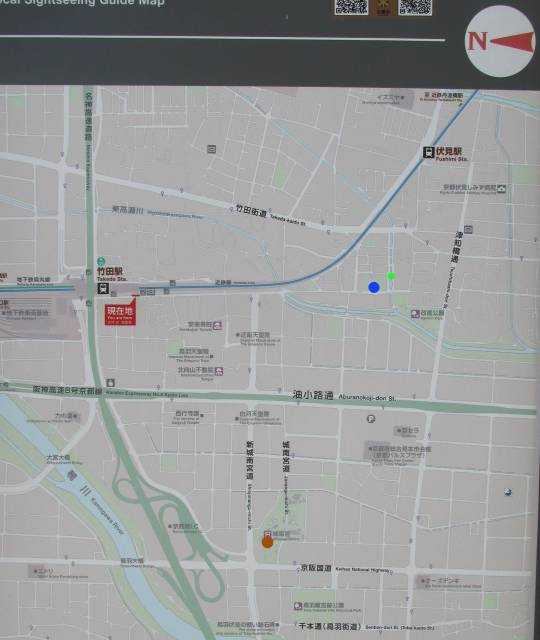

周辺案内の部分図。赤い長方形が現在位置 。前の道路は南北方向になります。

案内図に青色丸を付けた位置が今回の探訪目的、竹田の火の見櫓 です。入手した情報では、現存する3箇所の火の見櫓の3つ目になります。現地を訪れて知ったのですが、 火の見櫓の北隣りに「松尾神社」があり、南側は「中央緑地」 と称する広場になっています。 その南側に七瀬川 (黄緑色の丸) が流れています。

歩道を南に

進みます。

歩道を南に

進みます。

しばらく歩くと、 西方向へ幅の広い道路 が伸びています。 「新城南宮道」 です。

竹田駅からは、 「城南宮」 (茶色の丸のところ) まで1.2km、さらにそこから500m先には、「鳥羽離宮跡公園・秋の山」があります。

新城南宮道を右に見ながら、そのまま進むと、

道路は「東高瀬川」を横断 します。

左側に竹田児童公園 が見え、そのままさらに南進します。

松尾神社の前を通り過ぎると、その南側が目的地です 。

「竹田の火の見櫓」 です。伏見区竹田狩賀町の中央緑地の一隅に所在します。

道路の西側 には、 「伏見消防団竹田分団 南部班器具庫 」 、

その南側に、 「大慶山 西教寺」 (浄土真宗本願寺派)が見えます。

歩道を進み、 南側から撮った景色

歩道を進み、 南側から撮った景色

真南から

真南から

火の見櫓の足元に、この案内碑 が設置されています。

この火の見櫓は、平成18年(2006)3月2日付で 国登録有形文化財に指定 されています。

「竹田火の見やぐらは、京都市の南部に位置し、北は近鉄京都線、東は竹田街道、西は東高瀬川に囲まれた地域の中心部に、大正12(1923)年8月に設立した竹田村消防組織第二支部の装備品として建設され、以後、近隣町内の防火、防災活動に役割を果たしてきた。火の見やぐらは、江戸時代までは木造で作られていたが、近代に至り、製鉄技術の発展に伴って鉄骨造のものが建設されるようになった。しかし、都市環境の変化に伴い、現存するものは少ない。

竹田火の見やぐらは、鉄骨造としては初期の形態を残しており、また、構造部材も当時の国内の製鉄技術を知るうえで、貴重な文化財的建造物であることから、地域住民の保存要望を受けて、中央緑地内に移転、保存したものである。

構造形式 鉄骨造 台形平面 1.395m X 1.340m

高 さ 11.925m

構成部材 柱 山形鋼 (L-75x75x8mm)

横つなぎ材 山形鋼 (L-50x50x6mm)

斜め材 山形鋼 (L-40x40x5mm)

鋼材接合 普通ボルト及びリベット

やぐら屋根 木造

塗装 コールタール塗り

平成17年7月 京都市 」 (説明転記)

移設前の写真

移設前の写真

南東側から

南東側から

探訪の目的を達しましたので、 北隣りの「松尾神社」 を訪れてみました。

鳥居の背後に狛犬石像 が見えます。

2つめの石鳥居

2つめの石鳥居

社殿は参道を左折して 3つめの石鳥居 の先にあります。

社殿前には、 もう一対の狛犬石像 が配置されています。

社殿

社殿

正面のガラス格子戸越しに拝見すると、 室内に本殿が 据えられて、 その両側に随身椅像 が安置されています。

御祭神は木花咲耶姫命 (コノハナサクヤヒメノミコト) です。

「当社の御鎮座の年代は詳らかではないが、当地を野田村と称せし頃野田村鎮守の神社であった。

伝えによると村の中心で一番高い所(現在地)に祀るようにとのご信託があって、当地に祀られて以来。近在近郷にいたるまで代々の崇敬の念篤く、広く信仰されることとなった。

ご神徳は火の神、水の神、安産の神として崇敬せられ、特に安産の神として、出産の御利益はあらたかで、女性の方々の信仰が篤く参詣の人が多い 松尾神社」 (由緒転記)

社殿の唐破風屋根の正面に鬼板が置かれ、破風には、橘の紋章が装飾金具に使われています。

蟇股の意匠はシンプルです。

社殿にむかって、 東側には境内社が二社 並んでいます。 左側は「久利加良辯財天」の扁額を掲げた弁財天社 、 右側は不詳 。両者の中間前方に蝋燭立ての小祠が設けてあります。

北東側には神馬像 が置かれています。

社殿側から南を眺めた景色 。左側の 石碑には「忠魂」と 刻されています。戦没者供養でしょう。手前の 方形の窪み は、 お火焚祭(11月18日)の行事が行われる空間 のようです。

右側の小祠は地蔵堂 でした。顔に化粧を施したお地蔵さまが安置されていました。

小さな池

があります。

小さな池

があります。

小規模な神社ですが、神社の参道は一筋東側の通りに出られるようになっています。

東側の道路にも 、入口に 石鳥居 があります。コンパクトな境内地ですが、整備された神社です。

「中央緑地」 の北東隅に位置します 。南側も少し探訪してみました。

東西の道路を挟み、その南側に「七瀬川」 (黄緑色の丸のところ) が流れています。

川の傍に 「七瀬川改修事業」の記念碑 が建立されています。

もう一筋東の橋まで歩むと、 こんな景色の川に なっています。

碑文を転記 します。

「七瀬川は、伏見区深草の大岩山に源を発して淀川一級河川東高瀬川に合流する河川で、東高瀬川合流点からから新谷の橋までの約3kmの区間が一級河川に指定されています。

その名の由来が、『七たびも流れを転じて瀬を作る川』とされるとおり、急激な屈曲を繰り返す七瀬川の線形は、下流の改進地区にたびたび大きな氾濫被害をもたらし、流域の住民を水との闘いの歴史を物語っています。

流域住民の強い要望に基づいて、国・府・市ではその抜本的な地水整備を図るため、平成4年に都市基盤河川改修事業として河道の改修に着手し、平成11年に東高瀬川合流点から国道24号線までの改修を完了しました。

七瀬川の改修には、全国的にも例の少ない上下二層式の河川形式を採用しており、下部のトンネル河川による治水能力の向上と上部河川による水辺空間の形式とを両立させています。

安全で水と緑の豊かな潤いのある生活空間の創造を目指した七瀬川改修事業は、改進地区における総合的なまちづくりと一体となって、地域の生活環境の飛躍的な向上を実現させました。

平成11年6月吉日 」

七瀬川沿いの道を東方向に進めば、竹田街道に出ます 。

ここからだと 近鉄京都線の伏見駅 に近くなります。

距離的な点で眺めると、 中央緑地の位置は、近鉄京都線の竹田駅と伏見駅との中間辺り になるようです。

これで、京都の火の見櫓とその周辺のご紹介を終わります。

ご覧いただきありがとうございます。

補遺

鳥羽離宮 :ウィキペディア

鳥羽離宮 都市史 :「フィールド・ミュージアム京都」

城南宮 ホームページ

東高瀬川概要 :「京都市」

七瀬川概要 :「京都市」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都市東山区 祇園の火の見櫓と観亀稲荷神社 へ

観照&探訪 京都市東山区・下京区 雲・法住寺・京博の特集展示・下京の火の見櫓 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.