PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

二の丸御殿の西側に位置する二の丸庭園には、この 塀重門 を入ります。

門を入ると、大きな木が玄関口の衝立のよう前方に植えてあります。

右の写真は、門に連なり 北方向に延びる屋根付き塀 の庭園側の姿です。漆喰で塗り込められています。

正面の大きな木の前を 左側に巡る通路 がありますが、水平に渡した竹で 立入禁止 を示しています。

庭園の南側には、ゆったりと芝生が広がっています。

庭園内の通路は北西寄りの方向だけが観覧順路に なっています。芝生の間の西方向への通路なども立入禁止です。 北に見える手前の建物は「大広間」 。その先に少し見えるのが「黒書院」でしょう。

通路を進みます。一本の石標が見えます。その正面まで進むと、 石標の東面に「特別名勝 二條城二之丸庭園」と 刻されています。

上掲の2枚の景色とこの景色で、芝生を横切る通路の方向がお解りいただけることでしょう。

通路の東側、 二の丸御殿の大広間 に近づいています。

庭園の池の方向を眺めて、左から右に目を転じていくとこんな景色です。

少し先に歩み、

二の丸御殿を眺めると、 大広間、式台、遠侍の3棟の外観の雁行形 が見えます。

大広間の一の間は、建物の北西角ですので、外側の戸が開かれていれば、一の間に座す将軍は、書院越しにこの二の丸の庭を眺めることができます。

大広間の西辺り、庭の通路から池を眺め、左から右に目を転じて行くと、

この景色が広がっています。 池の西岸と南岸との間に、石橋 が架かっています。

石橋付近をズームアップした景色 。西岸の先には樹木が並び、建仁寺垣が庭と本丸側の通路との境になっています。竹垣には風情を感じます。

德川家康の命により二条城が築城され、 家康在世時にまず当初の作庭 が行われました。

寛永3年(1626)年の後水尾天皇行幸の前に、将軍秀忠が 寛永の大改修 を行いました。

この時に現在の二条城の規模に拡大されたのです。

池の西南に天皇を迎えるための 行幸御殿 が造営されました。その際に、 大広間、黒書院、行幸御殿、それぞれに対して庭の正面が向くようにという創意工夫がなされた と言います。

この時、 小堀遠州ほか5人 がそれまでの庭を改造する作庭の指導にあたったといわれています。その工夫配慮が諸葛孔明の八陣のようであるととらえて、俗に「 八神の庭 」と称されるそうです。 (資料1,2)

二の丸庭園は 書院造庭園で、神仙蓬莱の世界を表した庭園 と言われています。 (資料2)

現状でみれば、 豪壮な地泉回遊式庭園とも言えそう です。 (資料1)

通路はあれど立入禁止の道があり、自由に散策できないのが残念ですが・・・・。

少し先に歩み、 南西方向に池を眺めた景色 。手前に立石が配置されています。

池の東岸の向こうに、黒書院 が見えます。

樹木が繁り、僅かですが 池の西方向に、本丸櫓門の屋根 が垣間見えます。

ズームアップして 撮りました。 池の向こう岸に、滝組 を眺めることができます。

清冽な水が白い筋となり、池に流れ込んでいます。

後ほど、 池を回り込んでズームアップ すると、こんな感じの 滝口の景色 です。

池の周囲の順路をさらに進みます。 南方向を眺めた景色

対岸をズームアップ 。 竹垣 が連なっています。

池の北辺で左から右に目を転じていくと、こんな景色です。

池の西岸と池中の蓬莱島に石橋 が架けられ、 蓬莱島と手前の鶴島にも小さめの石橋 が架けてあります。 (資料3)

後水尾天皇行幸時には、 池の西南側から冒頭の東岸の芝生辺りに 行幸御殿、中宮御殿、長局等の建物群 が増築されていたようです。北東側に二の丸御殿がありますので、 中庭的な庭園の様相 になります。その時の庭は、「 池の中に御亭を建て、池の中央3つの島、4つの橋を併せ持ち、二の丸御殿大広間上段の間(将軍の座)、二の丸御殿黒書院上段の間(将軍の座)、行幸御殿上段の間(天皇の座)・御亭の主に三方向から鑑賞できるように設計されていました 」 (資料2) と言います。

つまり、寛永の当時には、書院造庭園の庭の姿はほぼ同じだとしても、 周辺の景観は現在とは大きく異なっていた のです。

「 行幸の翌1627年(寛永4年)から四半世紀にかけ、二の丸庭園を取り囲んでいた行幸諸施設は移築・撤去され 」 (資料2) てしまったのです。

「元離宮」を冠する通り、大政奉還後には、荒廃していた庭園に度重なる改修を加えて、 「離宮的・迎賓館的な城として利用され」「特に離宮時代に行われた植栽工事は、幕末の庭園景が変貌する程の大規模な改修工事で、今日に至る基本的な景観が完成したと考えられます」 (資料2)

その結果が、現在のこの二の丸庭園の景観となるそうです。

小堀遠州の作庭意図がベースとして残されている庭園と言えるのでしょう。

池の北辺から、池と大広間を眺めた景色

池に沿って景色を眺めていくと、 池辺に数多くの石が配置された作庭 になっていることが特徴的です。

庭園内を順路に沿って巡って行くと、 本丸の方向に抜ける出口 が見えます。

これで二の丸庭園の細見を終わります。

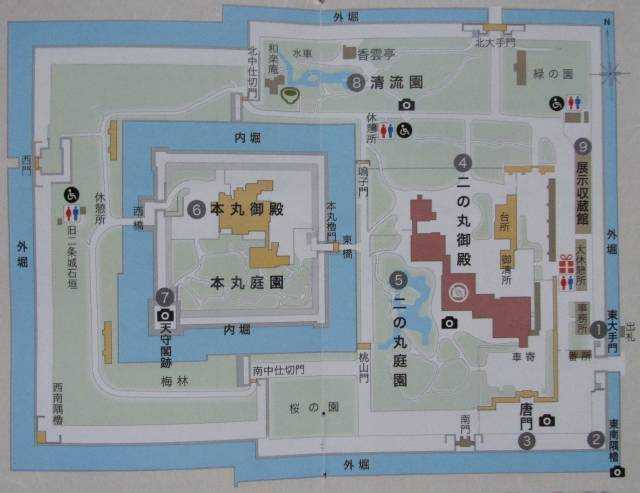

城内マップ (小冊子より)

江戸時代の二条城について、覚書を兼ね、小冊子ほか諸資料を参照して補足しておきます。

1603(慶長8)年3月、二条城が竣工した後、家康はこの城に入城します。当時は、「京之城」とか「京都新屋敷」と称されたそうです。既述のとおり、当時は小規模だったのです。慶長8年2月12日に征夷大将軍に任ぜられる儀式は伏見城で行われました。家康はこの二条城に入った後に、拝賀の礼をしているそうです。

1611(慶長16)年、家康は豊臣秀頼を招いて、ここで会見を行いました。

家康は、大坂の冬の陣・夏の陣は、この二条城で軍議を行い、ここより出陣したそうです。この後は、秀忠による寛永の大改修、後水尾天皇の行幸が終わると、三代将軍家光が、1634(寛永11)年に、30万7000余人を率いて入京し、二条城に入城します。

この後、将軍が入城してくるのは、14代将軍家茂です。第4代~第13代の将軍は京都には来なかったのです。そして、第15代慶喜が、この二条城で将軍職を継ぎ、1867(慶応3)年に、大広間で大政奉還を表明するに至ります。

二条城は江戸幕府の初期と最後の将軍に使われた以外は、形式だけの城として、営々と幕府から派遣された「二条在番」の武士たちにより、常駐して警備、メンテナンスされるだけになったわけです。 (資料4)

余談ですが、使われない城を警備する武士はどのような気持ちで職務を遂行していたのでしょう・・・・。内心、気楽だと思っていたのか、虚しいと思っていたのか、無心に淡々と職務を果たしたということなのか・・・・。ちょっと気になりますね。

それでは、本丸に向かいましょう。

つづく

参照資料

*観覧日に入手の小冊子「世界遺産 元離宮二条城」 京都市

1)『昭和京都名所圖會 洛中』 竹村俊則著 駸々堂 p200-3001

2) ~二条城の歴史・見どころ~庭園 :「世界遺産 元離宮二条城」

3) 二条城 二の丸庭園 :「庭園ガイド」

4)『京都史跡事典 コンパクト版』 石田孝喜著 新人物往来社

補遺

二条城庭園について :「おにわさん」

二条城二の丸庭園 ~京都府京都市~ :「茶の湯的・建築 庭園 街並み観賞録」

八陣 :「コトバンク」

合戦の「八陣」は諸葛亮孔明の発案? 日本流の軍学が昇華させた「勝つため」の陣形とは :「AERA dot.」

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都 二条城細見 -1 外堀・東南隅櫓・東大手門・番所 へ

探訪 京都 二条城細見 -2 唐門 <1> へ

探訪 京都 二条城細見 -3 唐門 <2> へ

探訪 京都 二条城細見 -4 二の丸御殿とその周辺 へ

探訪 京都 二条城細見 -6 本丸御殿(工事中)・本丸庭園・天守閣跡ほか へ

探訪 京都 二条城細見 -7 番外編:本丸御殿(修理工事中)へ

探訪 京都 二条城細見 -8 土蔵・西南隅櫓・南中仕切門・桃山門・梅林・桜の園 へ

探訪 京都 二条城細見 -9 土蔵・北中仕切門・加茂の七石・清流園 へ

探訪 京都 二条城細見 -10 内堀・鳴子門・清流園・北大手門・土蔵・収蔵庫ほか へ

探訪 京都 二条城細見 -11 外堀の周囲を巡る へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.