PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

金堂正面の参道を入口(西)方向に進んで、 金堂を眺める とこんな景色です。

参道の右側が、柴灯護摩道場で、「青葉まつり」の行われるところです。

参道を進む人の後ろ姿が写っている参道の左側に仏足石が建立されています。その傍から北方向への通路を歩めば、既にご紹介した 宝篋印塔の隣りにこの戦没者供養塔 が建立されています。

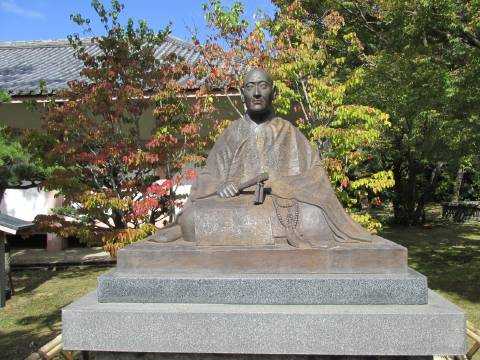

この参道の北側の少し奥まった位置にこの像が建立され、駒札が立っています。

傍まで歩み、拝見します。

「玄宥僧正」 [享禄2年(1329)~慶長10年(1605)] の坐像 です。 智積院中興第一世 です。

「豊臣秀吉の紀州根来攻めの難を逃れ、苦節16年、慶長6年(1601)德川家康の外護を得て当地に智積院を再興された」 (駒札転記)

坐像の背後に見える建物は かつての収蔵庫 です。ここで長谷川等伯筆の障壁画等を拝見したと記憶します。現在の用途は知りません。

西に歩みます。旧収蔵庫の西側に拝観受付所があります。

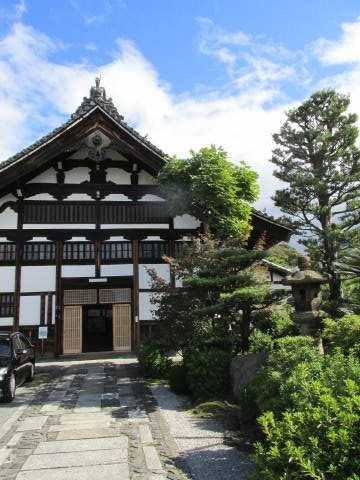

拝観受付所の手前から北を眺めた景色 です。ここが有料ゾーンへへの入口。

五色の幕が見える 唐門の先に、「講堂」その北に「大書院」「宸殿」があり、大書院の東側に「名称庭園」があります 。南北に細長い池を設けた地泉観賞式の庭園です。

このエリアは漆喰の白が美しい築地塀が西と南の境界となっています。

参道をさらに西に進むと、 「延命子育地蔵大菩薩立像」 が祀ってあります。

この地蔵菩薩像は併せて 水子精霊の供養も 行われているそうです。

地蔵菩薩像を拝しつつ、 金堂正面の参道から右折して、北への石畳道を進みます 。

地蔵菩薩像の北側に、

地蔵菩薩像の北側に、この 井戸 があります。井戸の覆屋の柱にしめ縄が張り巡らしてあります。

少し先から、この石畳道の右(東)側は上掲の白亜の築地塀になります。

通路の正面には「本坊」への門が見えます。

この石敷道をよく見ますと、中央は長方形の板石が真っ直ぐに敷かれていて、その両側は不定形の石がそのままに組み合わされた石敷道となっています。

気にかけずに、この通路を歩いていますが、禅寺と同様に、中央を歩むことについて決まりがあるのでしょうか。

通路の西側にこの小堂があります。お堂前の石標には 「大日如来」 と刻されています。

大日如来堂 です。

大日如来石仏

大日如来石仏

白い涎掛けが掛けてありますので、一見だけでは私にはお地蔵さまとの区別がつきません。

小堂の屋根の軒丸瓦の 瓦当に三頭巴文 が使われています。

地蔵堂の場合は卍文が一般的だと思います。

大日如来堂の少し先で、 右側を眺めた景色

境内図で見ますと、 大書院への玄関口の建物 です。 「大玄関」 の南側には白砂が敷かれた枯山水庭園風の前庭になっています。

大玄関の前辺りの西方向を眺めると、 緩やかな石畳の坂道と門 が見えます。

両側に白亜の築地塀の建つ石畳道 の先にあるのは 境内から眺めた「総門」 です。

この総門は、東福門院より移築されたと伝えられているそうです。 (境内図より)

総門の正面には、西に七条通が延びています 。 七条通の東の突き当たりが智積院 です。

総門を入り、緩やかな石畳の坂道を上ってくると、この 大玄関 が見えるという景色です。

この玄関口を入り、真っ直ぐに進めば大書院へ、手前で右折し廊下を歩めば講堂に至る配置のようです。

元の通路を北に進むと、門に突き当たります。右の門柱に掲げられた木札には、 「本坊 法務所入口」 と表記されています。門の右側は待機席が設けてあります。

「法務所(本坊)」 。普通のお寺なら、庫裡にあたる建物になりますね。

本坊の前を通り過ぎ、そのまま通路を進むと、 「北門」 が見えます。

この門は、東山七条交差点から東方向の坂道に向かっています。 智積院と北側の妙法院との間にある坂道 です。

豊国廟への参道 です。 新日吉神宮、京都女子大学等のキャンパスへの坂道 でもあります。

京都女子学園(中学・高校・大学)への通学路になっていますので、親しみを込め 「女坂」 とも呼ばれています。 (資料1,2)

智積院への元の入口へ引き返します。

本坊の門を通り過ぎ、 大玄関前辺りから石敷道を西方向に撮った景色 です。

こちらの方が石敷道の様子が分かりやすいでしょう。総門からの道とも対比して眺めてみてください。

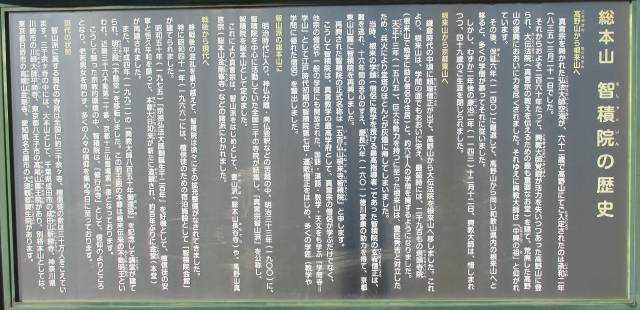

通路を引き返し右折した角近くに、この 「総本山 智積院の歴史」の案内板 が設置されています。説明内容から、次の点に触れておきます。詳細は説明文をお読みください。

*根来(ネゴロ)攻めの難を逃れた玄宥僧正は、苦節16年間の後この地に智積院を再興。

*再興された智積院の正式名称は「五百仏山(イオブサン)根来寺智積院(チシャクイン)」

*明治33年(1900)に、「真言宗智山派」の総本山と公称する。宗派に3000寺院が結集

⇒ この時点で、真言宗は諸派に分立した。

*智積院は現在も「修行の寺」として、信仰のよりどころとなっている。

毎回載せてきたこの境内図が上掲案内板のすぐ手前に設置されています。

探訪の起点である 入口 に戻ってきました。

左に 「 総合案内所」 が見えています。御朱印はここで取り扱われています。

その右側に、境内図と歴史の案内の掲示板 があることがお解りいただけるでしょう。

探訪を終えての帰路は東大路通を経由して、東福寺駅に向かいました。

蛇足になりますが、序でにご紹介致します。

東大路通の東側歩道沿いにまずは南進 します。

振り返って眺めると、 右(東)側は智積院の石垣と生垣 です 。

境内の西南角 が石垣と塀を境界として凹地となっていて、境外地ができています。

その隅地に、 「地蔵堂」 が建っています。元々境外なのかどうかは不詳です。

地蔵堂の屋根の正面の瓦当と軒丸瓦の瓦当には 卍 が陽刻されています。地蔵堂のシンボルです。

蟇股

蟇股

格子戸の内側、堂内には少なくとも 五体の石仏のお地蔵さま が安置されています。

智積院の周辺で気づいたのは、この地蔵堂だけです。

ご覧いただきありがとうございます。

参照資料

* 境内図 :「智積院」

1) 女坂 :ウィキペディア

2) 女坂の桜が満開になりました :「京都女子大学」

補遺

総本山智積院 ホームページ

真言宗 :ウィキペディア

13宗派56派の宗祖・教え・教典・唱名など :「よりそうお葬式」

このページの説明では、真言宗は現在16派に分かれているそうです。

大日如来坐像 :「文化遺産オンライン」

大日如来 :「コトバンク」

大日如来 :ウィキペディア

【仏像の種類:大日如来とは?】密教最高の仏の梵字・ご利益・真言 :「butsuzo link」

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都・東山 智積院 -1 境内散策・鐘楼・明王殿・宝物館ほか へ

探訪 京都・東山 智積院 -2 金堂・仏足石・太師堂・もう一つの鐘楼堂ほか へ

探訪 京都・東山 智積院 -3 密厳堂・旧聞持堂・運敞蔵・光明殿・学侶墓地ほか へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.