PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

宝佛殿(番号7)と納骨堂(番号8)手前の池との間の小径を上って行くと、 「大鐘楼」 (番号13)に至ります。

知恩院境内の南東隅の小高い位置に あります。木々の間から、すぐ傍の納骨堂、その北にある経堂、御影堂などが見下ろせるくらいの高さです。

この鐘楼は延宝6年(1678)、知恩院第38世玄誉万無上人のときに造営 されました。 (資料1)

西面

西面

あと半月、大晦日にはこの大鐘が「除夜の鐘」で撞かれます。

大学生の時に、友人達と除夜の鐘を聞きにここまで来た思い出があります。この大鐘楼のすぐ近くで眺めていました。

その時と今も、たぶん同じ撞き方が伝承されていると思います。

親綱1人、子綱を16人の17人で大きな撞木を引き、大鐘を撞く のです。 (資料1)

撞く瞬間に親綱を引く僧は綱に全体重をかけて背後へと宙を飛ぶかの如くに体を反らせて行きます。一瞬、両足が地を離れていたのではないでしょうか。そんな印象が記憶に残っています。

大鐘楼の基礎の木組みと大鐘楼を支える円柱。円柱は鉄輪で締められています。

北面

北面

東面

東面

南面

南面

釣鐘は高さ3.3メートル、直径2.8メートル、重さ約70トン。

寛永13年(1636)、知恩院第32世雄誉霊巌上人の鋳造 だそうです。 (資料1)

風鐸

風鐸

大鐘楼を眺めた後、 御影堂前に引き返します 。

池を東辺から眺めた景色 。池中央の反り橋の向こうに経堂が見えています。

境内を一巡してきて、探訪の2つめの目的は未だ未達成。詩碑に出会えるとすれば、残るは三門の石段道かその南にある石畳道の女坂かのいずれかの道筋です。

この女坂を降っていくことに しました。

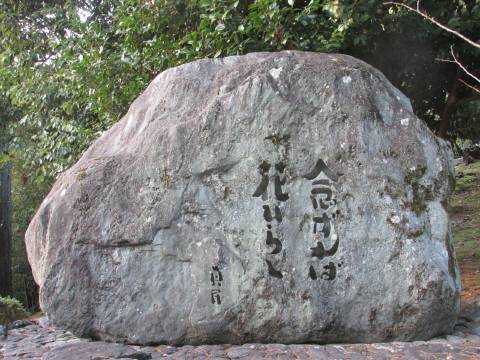

ふと 坂道の右(北)側 を見ますと、大きな石碑が目に止まりました。

三門の石段道と女坂とが合流する境内地点に近い位置にある 「朱印所」の建物が見えるくらいの場所 。女坂を降り始めてすぐの位置になります。

これが目的としていた 坂村真民さんの「念ずれば花ひらく」碑 です。

この探訪の念願達成です。

今までに知恩院を訪れる時は、この女坂経由で御影堂のある境内地に入りました。いつも通りなら、境内地の探訪をする前にこの詩碑に出会えていたのです。逆ルートで巡ったために、最後になってしまいました。お陰で、出会いの印象は一層深まりました。

坂村真民さんの全詩集に次の詩が収録されています。

念ずれば花ひらく 坂村真民

念ずれば

花ひらく

苦しいとき

母がいつも口にしていた

このことばを

わたしもいつのころからか

となえるようになった

そうして

そのたび

わたしの花が

ふしぎと

ひとつ

ひとつ

ひらいていった (資料2)

ここに由来する「念ずれば花ひらく」の詩碑 。

今や日本全国と一部海外にも建立されていることは、拙ブログの「雲がたり」でご紹介しています。

ここでは 真民さんご自身の「念ずれば」の思いについて ご紹介しておきたいと思います

「念ずる」という言葉に関連して 、真民さんは次の題の 2つの詩 を詠まれています。

念ずる心

善根熟するまで

念々怠らず精進して

自己を作っておこう

そしたら

春風吹き来った時

花ひらくことができ

春雨降り来った時

芽をだすこともできよう (資料3)

念ずる

念ずるのだ

念ずれば

花ひらく

八字十音の真言(シンゴン)を

一切衆生(シュジョウ)の胸に

点火することを

念ずるのだ

念ずるのだ

あの人この人の処へ

タンポポのように飛んでいって

慰め励ましてゆくことのできる

そういう人間になり

そういう詩をつくることを

念ずるのだ

念ずるのだ

大きな病気にもかかわらず

人に迷惑をかけず

世尊のように

涅槃(ネハン)に入ってゆける

自分になりたいと

念ずるのだ

念ずるのだ

この家で

あと二十年

詩精進のできるよう

諸仏諸菩薩

大詩霊さま

大詩母さまに

念ずるのだ (資料4)

己が念じたこに対して行動/行為を積み上げていく。その営為があってこそ、念ずれば花ひらく時がいつか訪れる、チャンスをつかむことにつながる・・・・・。

「求めよ、さらば与えられん」にも通じる詩句だと思います。こちらが動的なニュアンスが強いことに対して、八字十音の真言はコツコツと積み上げる静的なアプローチの様にも感じます。思いのこもったいい言葉ですね。

女坂の入口には、「智慧の道」と刻した石標 が立っています。

法然上人の廟堂へ至る径路の入口がここに示されています。

「三門」 (番号14)を女坂の側、南東側から見上げた姿です。

左側は三門を通り抜け、東方向に真っ直ぐ御影堂を目指す急角度の石段道 。

「上る」よりも「登る」という感覚のちょっとしんどい石段道。

右側は、 今降ってきた 女坂を入口側から眺めた景色 です。

この 「三門」 (番号14)は、 二代将軍德川秀忠の命により、元和7年(1621)に建立されました 。

「構造は五間三戸・二階二重門・入母屋造本瓦葺(いりもやづくりほんがわらぶき)で、高さ24メートル、横幅50メートル、屋根瓦約7万枚」 (資料1) という門です。

三門という表記は、 三解脱門 、悟りに至る三通りの解脱の境地を表していると言います。

「空門」「無相門」「無願門」の三門 だそうです。 (資料1)

桜が咲いた頃の三門の景色がいいですね。拙ブログでも別途ご紹介しています。

三門の南西方向、女坂から円山公園の方に歩み始めた位置に、今まで利用させていただいた 「浄土宗総本山知恩院境内案内図」 が設置されています。

三門前から 真っ直ぐに西方向に緩やかな下り坂になっている 「知恩院道」 を進みます。

東大路通より少し東に奥まっていますが、 「知恩院新門」 です。

この門は、 高麗(コウライ)門の形式 です。城の門によく使われている形。

ここから 一筋北に 、東大路通から距離が離れますが、白川の東側に 「知恩院総門」 があり、 「華頂道」 の坂を上っていくと、今回の探訪の起点とした 「黒門」 前に至ります。

これで、久しぶりの知恩院探訪のご紹介を終わります。

ご覧いただきありがとうございます。

参照資料

1) 知恩院の建造物 :「知恩院」

2)『坂村真民全詩集 第一巻』 大東出版社 p249

3)『坂村真民全詩集 第二巻』 大東出版社 p41

4)『坂村真民全詩集 第二巻』 大東出版社 p212

補遺

【LIVE】知恩院除夜の鐘2022 YouTube

高麗門 :「コトバンク」

薬医門と高麗門 :「信州まちあるき」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都 久々に知恩院へ -1 黒門から入り御影堂へ

探訪 京都 久々に知恩院へ -2 経堂、唐門、法然上人像、智慧の道ほか&一心院 へ

探訪 京都 久々に知恩院へ -3 御廟・勢至堂・紫雲水・千姫の墓・濡髪大明神ほか へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

観照 京都・東山 -2 知恩院三門の桜

観照 諸物細見 -3 京都・東山 知恩院三門と桜

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.