PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

南総門を出て、東寄りに歩き石段を降りると、 左端に案内標識 が見えます。

この標識の箇所で左に回り込むと 「裏参道」 に入ります。緩やかな石段道を下ります。

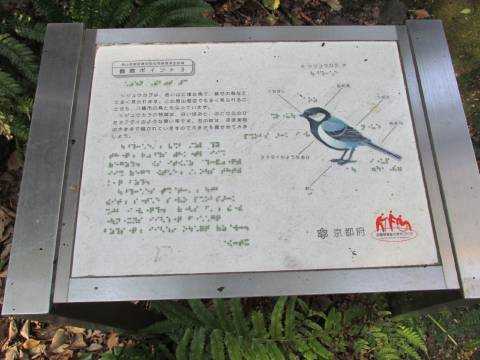

「男山京都府歴史的自然環境保全地域 観察ポイント3」 として 「シジュウガラ」 の案内板が参道の脇に設置されています。

参道の左(西)側に、 「宝塔院(琴塔)跡」案内板 が設置されています。

本堂に東側に、平安時代中期の万寿年中(1024~1028)には建てられていて明治まであった 天台密教系の仏塔 があり、 方形の二重の塔で天台宗の「大塔」の様式 だったと言います。

軒の四隅に琴がかけられていたので琴塔と 呼ばれたそうです。

明治の神仏分離令で撤去されたのち、 基壇の中央に参道が通された そうです。つまり、この写真はその基壇の位置から撮ったことになります。 (案内板より)

左側には東総門に至る急な石段道 が見えます。この石段道は立入禁止です。

この石段の少し先、左側に 手水所 が設けてあります。今は 石造水鉢を見るだけ です。

その先が分岐点です。 右方向矢印付き「展望台、ケーブルのりば」の案内板 が見えます。ケーブルカーで来た人は、裏参道の最後の径路を上って本社に向かうことになるわけです。

右側の裏参道に進みます 。

道沿いに進むと、左側に広い空き地があり、 「護国寺跡」案内板 が設置されています。

既にご紹介していますが、神託を得て八幡神をこの男山に遷座させた奈良大安寺の 行教和尚 が、それ以前からこの地にあった 石清水寺を「護国寺」と改称させて、石清水八幡宮の神宮寺とし ました。本殿と一体となり、 全山を取り仕切る役割を担わせた のです。

発掘調査により、 江戸時代の文化13年(1816)に建てられた本堂の礎石跡がみつかっている そうです。この寺も明治の初めに破却されました。 (案内板より)

男山に一年中住む野鳥 をイラスト入りで紹介した案内板が設置してあります。

キシ(雄)を中央に、左上から時計回りに、ヒヨドリ、エナガ、ハシブトガラス、シジュウガラ、ムクドリ、キジバト、スズメが実物大で描かれています。

道沿いに下って行くと、この分岐点に至ります。

左は裏参道。右が岩清水社、松花堂跡を経由して表参道に出る参道 に別れます。

まずは岩清水社・松花堂跡を探訪することに しました。

右側の参道を下り 始めると、 「中参道」 の表示シートが取り付けてあります。

裏参道と表参道を連結する参道が中参道 と称されています。

幾度かご紹介してきた「石清水八幡宮イラストマップ」には、中参道という表記はありません。

中参道を下って行きますと、 「岩清水社」 (摂社)が右(山)側に見えます。

石段の右側の石灯籠の傍に社名を記した 駒札 が立っています。

石鳥居の先にあるのが、 「石清水井」 です。方形の井戸に、 四隅が石柱、切妻屋根本瓦葺きの覆屋 が設けてあります。

頭貫、虹梁など 覆屋は極彩色 です。

虹梁の上に、屋根を支える 蟇股 。植物文様が描かれています。

虹梁の正面には、金龍像と雲が極彩色で 描かれています。

頭貫や桁の描画彩色も見応えがあります 。

円柱頭部の木組みとその描画彩色 もご覧ください。

「石清水社」 の 御祭神は天之御中主神 です。

石清水社の前方、谷側には 「瀧本坊跡」と刻された石標 が立ち、その右傍に 「東谷 瀧本坊跡」案内板 が設置されています。

石標の先に踏み込むと、 坊跡は参道に沿う形で奥へと広がっています 。

「江戸時代初期に 『寛永の三筆』の一人と称された松花堂昭乗(ショウカドウショウジョウ)が住職をつとめた坊 です。現代では『松花堂弁当』の由来として有名ですが、書画だけでなく茶の大成者でもありました。江戸城など幕府の数々の建築を手掛け、将軍の茶道師範でもあった 小堀遠州は昭乗の親友で、この瀧本坊には遠州と共に造った茶室「閑雲軒(カンウンケン)」 があり、詳しい絵図面も残されています。」 (案内文一部転記)

2010年の発掘調査では、南に 客殿 の礎石、北には漆喰作りの 瓢箪型の池 、東の崖の斜面に30m以上に渡る礎石の列が見つかったそうです。 茶室 の北に 懸け造りの書院 があったことがわかったそうです。

「 茶室『閑雲軒』は7mもの柱で支えられ、床面のほとんどが空中に迫り出した『空中茶室』ともいうべき構造であったことが判明しました 」 (案内文一部転記)

石鳥居前の石段道を下ります。

石段下から石清水社を見上げた景色

石段下から石清水社を見上げた景色

斜面沿いの石段道を下ります。

斜面沿いの石段道を下ります。

参道が左に屈折する突き当たりに至ります。角地にある石段を上がると、

「史跡 松花堂およびその跡」と刻された石標と「東谷 泉坊跡」案内板 が設置されています。

参道付近には、この案内板設置されています。 「男山 京都府歴史的自然環境保全地域」 (京都府)を示すものです。松花堂昭乗のことと建物について触れています。

泉坊跡の案内板のところから、南方向にはかなり広く開平されているようで道が続き、石垣もあります。たぶん数多くの坊跡が南方向に存在するのでしょう。

中参道沿いの一段高い所に 石敷の小径 があり、

その先へ歩むと 「史跡 松花堂およびその跡」案内板 が設置されています。

石敷道から南方向にこの 跡地 が広がっています。

この跡地の平坦面は三段になっているそうです。そのうち 南の二段が泉坊跡 であることが調査により判明しています。 (案内板より)

方形に鉄柵で囲まれた場所は 「庭(露地)の遺構」 。 中露地主要部 だそうです。

この鉄柵の傍にも案内碑 が設置されています。

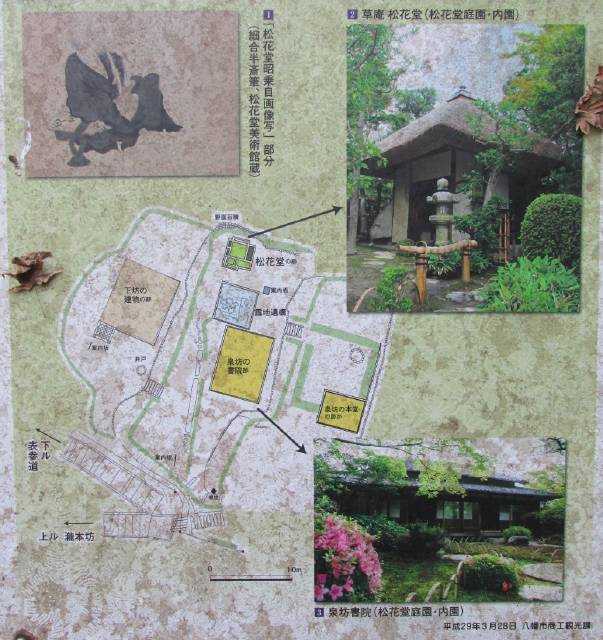

銘板が見づらくなっていますが、上部に載るのがこの図です。

「八幡泉坊松花堂真図(東博蔵)」写真トレース図(斜線は発掘検出部)

上掲 「東谷 泉坊跡」案内板から 切り出しました。

この図の中央部分の一番上から、 草庵(緑色方形の箇所)、露地の遺構(四角の枠の箇所)、泉坊の書院(黄色い長方形の箇所) です。

右端の黄色方形の箇所は泉坊の本堂 と表記されています。

松花堂昭乗は 「瀧本坊」の住職でしたが、 引退後、泉坊に草庵を建て「松花堂」(茶室)と名付け ました。

草庵松花堂と書院は、今はここから約2km南にある「松花堂庭園」(八幡市女郎花)に移築 されています。

移築先のこの2ヵ所とここが「松花堂およびその跡地」として国の指定を受けています。

昭和57・58年(1982-1983)に整備のための発掘調査が行われたそうです。

なお、 発掘された庭(露地)の遺構は、昭乗没後、江戸時代後期に作り直されているそうですが、「絵図にぴたりと一致するもので、現地に露出展示されています 」 (案内文より)

イラストマップを見ますと、この松花堂跡から石段道を降れば、影清塚・大扉稲荷社前に出て表参道に入ります。

私は 松花堂跡前から中参道を上り直し 、上掲の分岐点で右折して 裏参道を降りました 。

つづく

補遺

石清水八幡宮 ホームページ

天之御中主神 :ウィキペディア

万物の根源を示すといわれる三柱 :「Discover Japan」

「天之御中主神」「高御産巣日神」「神産巣日神」

松花堂庭園・美術館 ホームページ

松花堂昭乗物語

松花堂弁当発祥の地-松花堂昭乗と松花堂弁当-

松花堂昭乗とは 茶文化 :「八幡市」

草庵松花堂 :「八幡市」

和歌散書花鳥図屏風 松花堂昭乗筆 :「文化遺産オンライン」

松花堂昭乗筆書状 :「Keio Object Hub」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -1 一ノ鳥居、放生池、頓宮殿、高良神社ほか へ

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -2 表参道(七曲がり・大扉稲荷神社・坊跡ほか)へ

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -3 三ノ鳥居、表参道の左(西)側エリア へ

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -4 御羽車舎・社務所・手水舎・竈神殿ほか へ

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -5 ジャンボ御神矢、本社(御社殿)の外観 へ

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -6 本社周辺の摂社・末社と信長塀 へ

探訪 京都府八幡市 石清水八幡宮細見 -8 裏参道を降る へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.