PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

2017.7.22

室町通三条を下ルと「烏帽子屋町」 。 「鯉山」の会所前には「登龍門 鯉山」の看板と赤提灯 が掲げられていて、山が建てられています。

どの山鉾も、 埓で囲われその前後に 駒形提灯 が設けてあります。

鯉山の会所は、細長い通路を東方向に奥に進むと、まず蔵があり、その先は北側に会所の座敷、南側は細長い庭になっています。

2023.7.23

2023.7.23座敷の壁面とその前を使い、 会所飾り が行われています。

懸装品などの展示の全景 です。

2017.7.22

2017.7.22座敷の東端には、山舞台に搭載される 朱塗りの社殿と鳥居、左甚五郎作の巨大な鯉など が飾ってあります。

2022.7.23

2022.7.23まずは、この 胴懸 です。上部には水引が懸けてあり、ここに龍はいません。

2017.7.22

2017.7.22

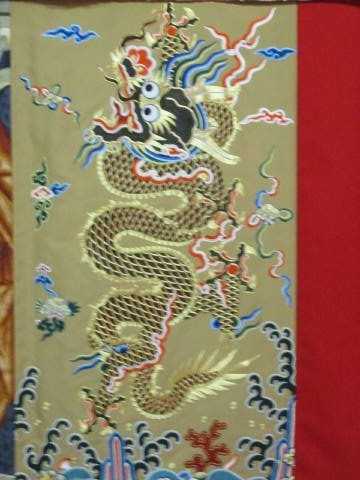

胴懸は、ギリシャの詩人ホメロス作「イーリアス」物語の一場面を図柄にした タペストリーを裁断 し、 その1枚を中央に、両側に波濤雲龍文様の刺繍と併せた三枚継ぎ にしてあります。ここに龍がいます。龍の刺繍は350年前の婦人官服からの流用だそうです。 (駒札、資料1)

2022.7.13

2022.7.13これも上部が水引、下部が 胴懸 です。

2017.7.22

2017.7.22こちらも、同様に 波濤雲龍文様で、龍も昇龍の刺繍 です。

上掲の龍の刺繍と同じ官服からの流用なのでしょう。龍の相貌の表現方法が同じです。

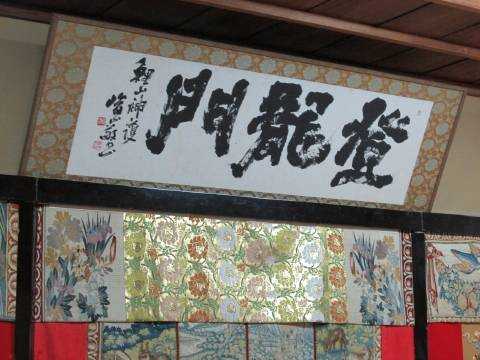

この 扁額には、「龍」の文字 が墨書されています。

中国の伝説によれば、 龍門の瀧を鯉が登りきると龍になる とされ、これが 「登龍門」の語源 となったそうです。 (駒札より)

2019.7.24

2019.7.242019年の巡行風景 です。

鯉山では胴懸と扁額以外で、龍を見た記憶も、記録写真もありません。

余談です。

会所内の通路は、宵山の時、一方通行でUターンする形見物の流れをスムーズにする工夫をされています。南側の長細い庭を進んで、Uターンして、社殿・鳥居・鯉などを拝見し、上掲の懸装品等を眺めながら会所の出入口に戻るという形です。

2017.7.22 2022.7.23

2023.7.23

2023.7.23会所の東端に、この小堂 が祀ってあります。2017年には、 「天道大日如来」 と墨書した提灯が吊され、灯明台が置かれていました。2022年には小堂の格子戸は閉じられたまま。2023年には、格子戸は閉じたままで灯明台は設置されていました。

訪れたタイミングの問題でしょうか。三者三様の状態がおもしろい。

鯉山を後にして、室町通を蛸薬師通まで下り、左折して東に向かいます。

最後の「橋弁慶山」があるのは、「橋弁慶町」 です。 烏丸通蛸薬師西入ル という方がわかりやすいかもしれません。

216.7.23 2022.7.23

橋弁慶山の東西両側からの眺め

2016.7.23

2016.7.23蛸薬師通の北側、 ビルとビルの谷間に、町家の会所 があります。

1階に懸装品等を、 2階には御神体の人形-牛若丸と弁慶- が安置され、眺めやすくしてあります。

宵山では、弁慶と牛若丸を横並びにして飾ってあります。

2019.7.24

2019.7.24 これは 2019年の巡行風景 です。

場所は五条大橋上。牛若丸は欄干・擬宝珠の上に二枚歯の足駄、一本足ですっくと立ち、橋上の弁慶と闘うという瞬間的場面を具現化しています。「牛若丸の人形は足駄金具一本でこれ(=牛若丸)を支えている」 (駒札より) のです。

2023.7.23

2023.7.231階・表の間には、山ニ搭載される 黒漆塗、飾り金具で装飾された五条大橋が座敷の中央に 置かれ、 懸装品が壁側に懸けてあります。

2022.7.22

2022.7.22手前にこの 前懸 が見えます。右上側に大きな龍、下方に小ぶりな龍が二頭います。

全体の景色は 波濤雲龍文様の綴錦 です。

下方・二頭の龍をクローズアップ してみました。

この前懸は現在では、宵山の会所飾りだけで見ることができます。

昭和58年(1983)からは、富岡鉄斎原画の椿石霊鳥図綴錦が使用されていますので。 (駒札より)

2017.7.22

2017.7.22奥側は後懸 です。 雲龍文様の刺繍 。

2016.7.23

2016.7.23こちらは、3列2段のマス目に図柄が描かれ、 中央上段に正面龍、下段の左右のマス目に向き合う形で龍が います。

一部分を拡大しますと、少しはそれぞれの龍が見やすくなるかもしれません。

橋を装飾する金具には龍はいません。私が見つけたのは懸装品の龍だけでした。

祇園祭・後祭 山鉾地図 (資料2)

祇園祭の宵山巡りと巡行見物で私が眺めてきた範囲の「祇園祭と龍」をこれで終わります。

シリーズとして長くなりました。「辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ」をご覧いただきありがあとうございます。

参照資料

*京都市作成の駒札

1) 鯉山飾り :「鯉山町衆」

2) 祇園祭山鉾巡行路 後祭 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

補遺

祇園祭 祇園祭山鉾連合会 ホームページ

鯉山町衆 鯉山保存会 ホームページ

タペストリー

イーリアス :ウィキペディア

橋辨慶山 橋弁慶山保存会 オフィシャルサイト

演目事典 橋弁慶 :「the 能.com」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

「観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ」 記事一覧

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.07

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.06

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.05

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.