PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

前回ご紹介したこの石鳥居、 大鳥居 と称するそうです。

ここを起点にして、まずはこの大鳥居より南側の境内地を巡ってみます。

大鳥居の南東方向にある 「芸能神社」 という社号標がまず目を引きます。

こんな神社名は初めてです。

石鳥居の南側に 駒札

が立っています。

石鳥居の南側に 駒札

が立っています。

この芸能神社は「 天宇受売命(アメノウズメノミコト) を芸能・芸術の祖神として祀る」

つまり、 祭神はアメノウズメ です。

アメノウズメは 『古事記』神代篇基の二 に出て来ます。

アマテラスがスサノヲの行為に怒って、天の岩屋の戸を開き中に入るとしっかり戸を閉ざして籠もってしまいます。途端に外は闇の世界に!神々は困惑し、相談します。

オモヒカネという賢い神がある策略を立てました。「常世の長鳴き鳥を集めて鳴かせたのじゃ。夜は明けたというわけじゃのう」その上で、諸準備をし、装身具と衣装をまとったアメノウズメに神懸かりを演じさせるのです。「天の岩屋の戸の前に桶を伏せて置いての、その上に立っての、足踏みして音を響かせながら神懸かりしての、二つの乳房を掻き出しての、解いた裳の緒を、秀処(ホト)のあたりまで押し垂らしたのじゃ」

「すると、ほのかな庭火に浮かぶウズメの踊りを見ておった八百万の神がみは喜んでの、闇におおわれた高天の原もどよめくばかりの大声に包まれて、神がみは皆、ウズメの踊りに酔いしれてしもうたのじゃった」

外のさわぎを聞きつけたアマテラスはあやしいことじゃと思い。戸を細めに開けて、内から声をかけ、少し戸のうちから歩み出てしまいます。「戸のわきに隠れておったアメノタヂカラヲが、そのアマテラスの御手をさっと握って外に引き出したかと思う間もなく、フトダマが、アマテラスの後ろに尻くめ縄(注:しめ縄のこと)を張り渡しての、『ここから内にはお帰りになれませんぞ』と申し上げたのじゃった」 (資料1)

ということで、外界には再び明るい光が戻ってくるということになったとか。

ここから、アメノウズメが芸能・芸術の祖神になるということでしょう。

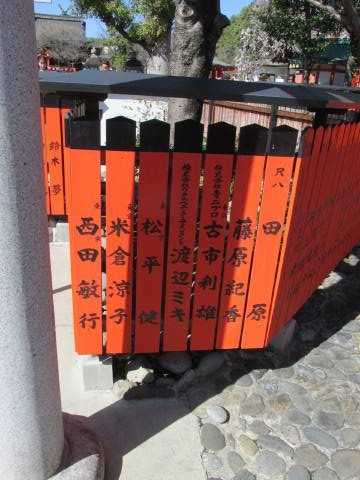

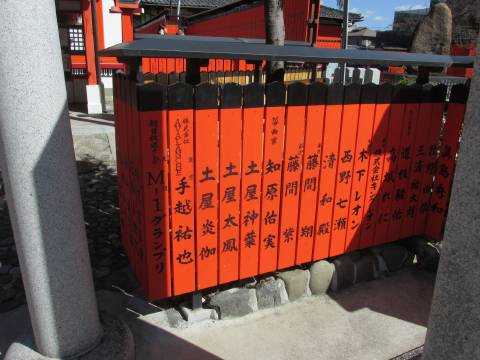

朱の玉垣には、様々な名前が記されています 、玉垣はプロフェッショナル・アマチュアを問わず、芸能・芸術・技芸の全ジャンルにわたる人々が奉納可能だそうです。

南隣りの石鳥居をくぐると、芸能神社の周囲を巡る玉垣とその続きが見えます。

興味のある方は、 様々な芸能人、芸術家、家元などの名前 を見つけることができることでしょう。

ドンドン増えたら・・・・掲載期間は申し込みより2年間と決めてあるとか。ナルホド! (資料2)

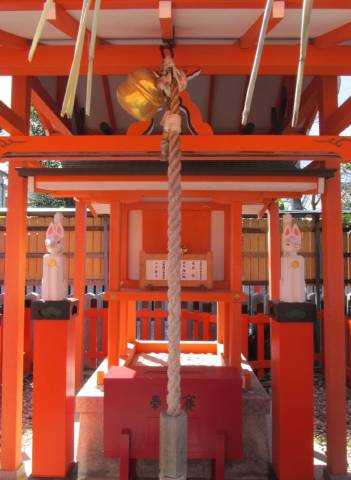

拝所からの眺め

拝所からの眺め

拝殿の奥に本殿

が見えます。

拝殿の奥に本殿

が見えます。

拝殿の正面には、 おもしろい表情の面 が奉納されています。

この境内の周囲を巡ることができるようなので巡ってみました。

本殿の南側

本殿の南側

本殿の北側

本殿の北側

左右の脇障子

本殿そのものは比較的シンプルな建物です。

芸能神社の南側に石鳥居 があります。ここは駐車場と表参道を結ぶ出入口です。

石鳥居の南側に、木製鳥居に 「大黒天」の扁額 を掲げた 「大国主神社」 があります。

祭神は大国主神 。

大国主神社の南側は、 稲荷鳥居に「稲荷社」の扁額 を掲げた 「辰巳稲荷神社」 です。

祭神は宇迦之御魂神。

表参道の自動車出入口に近いところに 「愛宕社」の扁額 を掲げた 「愛宕神社」 があります。

ここでは案内板の掲示を見かけませんでした。

後で、当社のホームページを参照しますと、 この境内社のさらに南に社号柱(社号標) があるのですが、そこまでは表参道を下りませんでした。

ここでUターンして、表参道の西側を巡ります。

まず、鳥居に 「昇龍」の扁額 を掲げた 「水神社(龍神様)」 があります。

祭神は罔象女神(ミズハノメノカミ) と案内板に記されています。

「昔、大堰川がこの近くまで流れていた頃、氾濫を鎮める為に水神様(龍神様)に祈願していたことに由来する神社です」 (案内板より)

社の屋根の上に龍が!!! 今年は辰年。ここで龍と出会うことができました。

芸能神社から参道をはさみ西側辺りに、 「清少納言社」 があります。

車折神社の祭神は清原頼業。清少納言は清原氏の同族になります。清少納言の父親が清原元輔ということは前回触れています。一条天皇の中宮定子に仕えた才女で、『枕草子』の著者として有名なのはご存知の通りです。

この小社、 清少納言にあやかろうという主旨 のようです。

大鳥居から南西方向、清少納言社の多分北西側だったと思います。

鹿島鳥居形式の木製鳥居に 「葵忠社(キチュウシャ)」の扁額 が掲げた 「葵忠社」 があります。

福田理兵衛を祀る そうです。

福田理兵衛は嵯峨の材木問屋の長男として生まれ、下嵯峨の庄屋、総年寄、村吏として勤め、明治維新の時に、勤王家として活動した人だそうです。家産を傾けてまで長州藩の勤王倒幕運動を支援したと言います。 (資料3,4)

当神社のホームページの境内案内図には記載されていません。

社号標等、見落としがありますが、境内南側のご紹介はこれで終わります。

つづく

参照資料

1.『口語訳 古事記 完全版』 訳・註釈 三浦佑之 文藝春秋 p43-46

2. 境内案内 :「車折神社」

3. 車折神社(くるまざきじんじゃ)(Kurumazaki Jinjya) :「京都通百科事典」

4. 福田理兵衛 :ウィキペディア

補遺

車折神社 ホームページ

アメノウズメ :ウィキペディア

大国主神 :「コトバンク」

大黒天 :「コトバンク」

ミツハモメ<罔象女神> :「名古屋神社ガイド」

車折神社(京都市右京区) :「京都風光」

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

スポット探訪 京都・嵯峨 車折神社 -1 まずは神社の社殿へ

スポット探訪 京都・嵯峨 車折神社 -3 渓仙桜・三船祭・境内北側の境内社巡り へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.