PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

小和田の浜道から浜…

New!

オジン0523さん

【ハンバーグ素材お… New! Gママさん

デジカメ・ミラーモ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【ハンバーグ素材お… New! Gママさん

デジカメ・ミラーモ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海老名市歴史散歩

【海老名市歴史散歩】 目次

「井戸坂」・「今泉氏の館跡」を後にして次の訪問地の「常泉院」に向かって

海老名市上今泉2丁目7の住宅街を進み、県道407号線・杉久保座間線に合流。

その手前の右側の民家の前にあった「道祖神」碑。

ピンクの緒の草履が奉納されていた。

海老名市上今泉2丁目6。

そして県道407号線・杉久保座間線を横断し更に斜めに進むと前方に「小田急小田原線」の

踏切が。自動車は入り込めない様にポールが立っていた。

海老名市上今泉1丁目18と19の境の住宅街の道を進む。

コミュニティバス停「17常泉院」を通過。

その先、左手奥にあったのが「常泉院」。

海老名市上今泉4丁目3−1。

「常泉院」入口手前の道路擁壁の下にあった石碑群。

寄付金の石碑であるようだ。

隣には道祖神と庚申塔か。残念ながらかなり風化して。

境内の桜の老木の下には彼岸花が。

寺号標石「曹洞宗金龍山 常泉院」碑。

「不許葷酒入山門」碑。

くんしゅ【葷酒】 山門(さんもん)に入(い)るを許(ゆる)さず。

臭気の強い野菜は他人を苦しめるとともに自分の修行を妨げ、酒は心を乱すので、

これを口にしたものは清浄な寺内にはいることを許さないということ。

参道左側にあった石仏。

山門に向かって参道を進む。

正面に「山門」。

「山門」の屋根瓦、特に鬼瓦がかなり凝っていた。

扁額は「金龍山」。

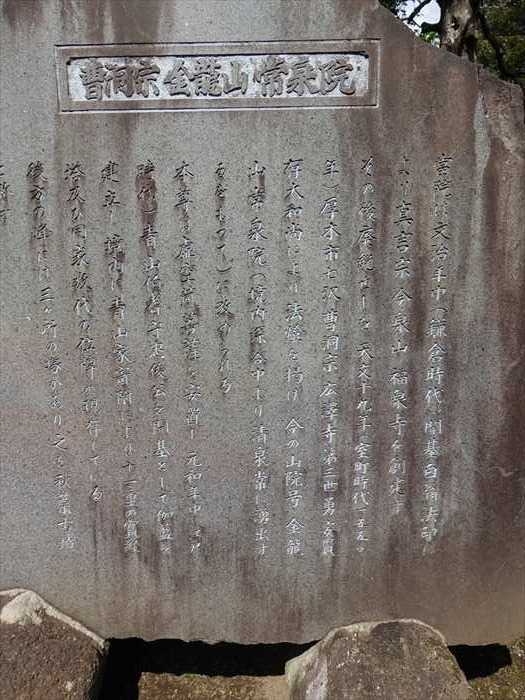

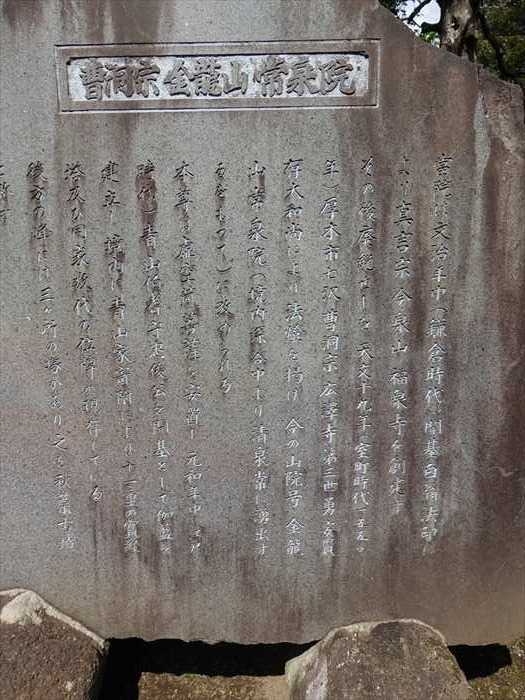

山門の手前にあった「曹洞宗金龍山常泉院」碑

「黨院は文治年中(鎌倉時代)開基白翁法印により真言宗・今泉山福泉寺を創建す。

その後廃絶せしを 天文十九年(室町時代、一五五〇年) 厚木市七沢曹洞宗広澤寺第三世勇安賢存

大和尚により法燈を掲げ 今の山院号 金龍山常泉院(境内深谷中より、清泉常に湧出するを

もって) に改められる。

本尊は虚空蔵菩薩を安置し、元和年中(江戸時代) 青山伯耆守忠俊公を開基として伽藍を建立し、

境内に青山家寄附により、十一重の寶経塔及び同家数代の位牌が現存している。

後方の峰には三ヶ所の塚があり之を秋葉古墳と称す。」

秋葉山古墳群は、3世紀後半から4世紀前半までの5つの古墳から成る。 当院から秋葉山古墳群を

見ると、前にある3つの古墳しか見えず第4、5号墳は裏に隠れて見えないのである。

「山門」を潜ると参道脇にはツツジが綺麗に手入れされて並んでいた。。

左手にも風情ある石灯籠の後ろには彼岸花の群生が。

ズームして。

「宝篋印塔」と「六地蔵」。

「宝篋印塔」はどなたかの供養塔であろう。

「六地蔵」。

「手水舎」。

龍の水口。

「水子地蔵尊」。

赤子を抱く「水子地蔵尊」。

足元にも赤子たちの姿が。

「鐘楼」。

そして「梵鐘」。

「社務所」と「客殿」。

「白衣観世音菩薩」像が正面に。

曲線が美しく。

灯籠とのコラボ。

鐘楼を背景に。

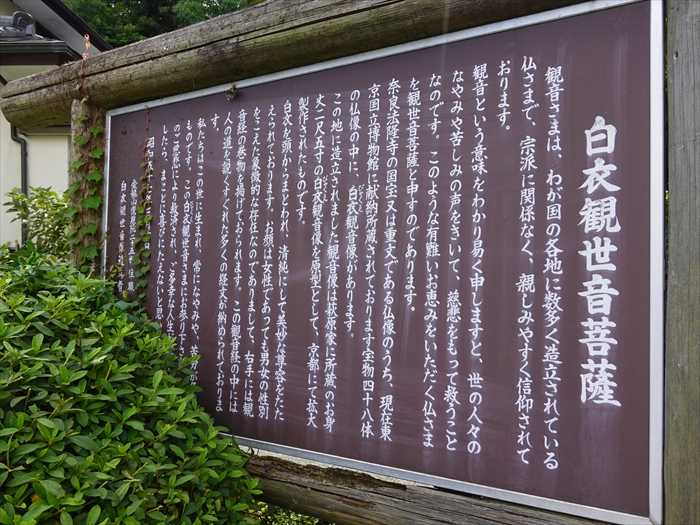

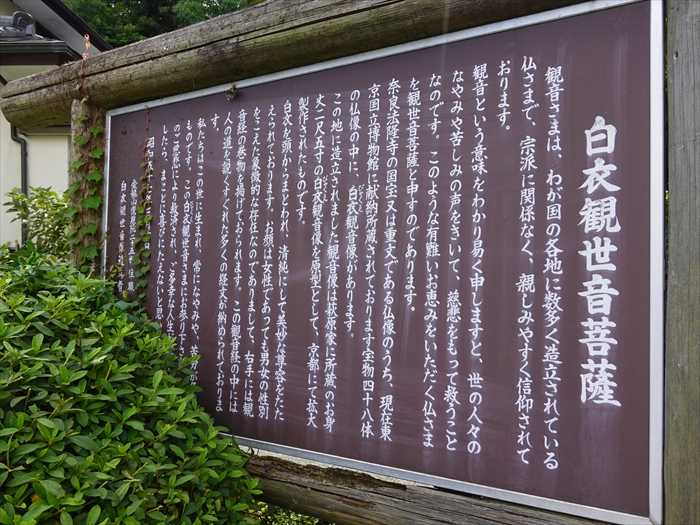

「白衣観世音菩薩

観音さまは、わが国の各地に数多く造立されている仏さまで、宗派に関係なく、親しみやすく

信仰されております。

観音という意味をわかり易く申しますと、世の人々のなやみや苦しみの声をきいて、慈悲を

もって救うことなのです。このような有難いお恵みをいただく仏さまを観世音菩薩と申す

のであります。

奈良法隆寺の国宝又は重文である仏像のうち、現在東京国立博物館に献納所蔵されております

宝物四十八体の仏像の中に、白衣観音像があります。」

この地に造立されました観音像は萩原家に所蔵のお身丈二尺五寸の白衣観音像を原型として、

京都にて拡大製作されたものです。

白衣を頭からまとわれ、清純にして美妙な尊容をたたえられております。お顔は女性であっても

男女の性別をこえた象徴的な存在なのでありまして、右手には観音経の巻物を掲げておられます。

この観音経の中には人の道を説くすぐれた多くの経文が納められております。

私たちはこの世に生まれ、常になやみや、苦労が多いものです。この白衣観世音さまにお参り

下され、観音様のご慈悲により救済され、ご多幸な人生が迎えられましたら、まことに喜びに

たえないと思います。」

そして「本堂」前の青銅灯籠を見る。

「本堂」。

「内陣」。

「本堂」前から「山門」方向に向けて境内を見る。

「本堂」脇の墓地。

境内から「山門」を背景に「水子地蔵尊」、「白衣観世音菩薩」を見る。

白壁と曼殊沙華。

今なお清水がわき出している「三日月井戸」と呼ばれる泉があった。

常泉院の寺号はこの泉から来ていると。

名前の通り三日月形をしており,底まで見透かせる澄んだ水をたたえていた。

この井戸は別名「弘法様の井戸」と呼ばれていると。

昔、弘法大師がこの地を通りかかった折,水飢饉に苦しむ村人を見かねて、持っていた杖で

地面をポンとたたいたところこの泉がわき出たと。

また、この付近の民家には井戸がないところが多く,太平洋戦争前ぐらいまではこの泉の水を

使っているところが多かったといわれているとのこと。

そして駐車場にあったサルスベリの花とその下に彼岸花が。

ズームして。

そして金木犀も香り豊かに。

ズームして。

シュロ(棕櫚)の葉の上に花も散り始めて。

再び客殿を見る。

「常泉院」を後にすると、近くにあった「自然と歴史のさんぽみち」案内板。

坂道を上り始めて「常泉院」を振り返る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「井戸坂」・「今泉氏の館跡」を後にして次の訪問地の「常泉院」に向かって

海老名市上今泉2丁目7の住宅街を進み、県道407号線・杉久保座間線に合流。

その手前の右側の民家の前にあった「道祖神」碑。

ピンクの緒の草履が奉納されていた。

海老名市上今泉2丁目6。

そして県道407号線・杉久保座間線を横断し更に斜めに進むと前方に「小田急小田原線」の

踏切が。自動車は入り込めない様にポールが立っていた。

海老名市上今泉1丁目18と19の境の住宅街の道を進む。

コミュニティバス停「17常泉院」を通過。

その先、左手奥にあったのが「常泉院」。

海老名市上今泉4丁目3−1。

「常泉院」入口手前の道路擁壁の下にあった石碑群。

寄付金の石碑であるようだ。

隣には道祖神と庚申塔か。残念ながらかなり風化して。

境内の桜の老木の下には彼岸花が。

寺号標石「曹洞宗金龍山 常泉院」碑。

「不許葷酒入山門」碑。

くんしゅ【葷酒】 山門(さんもん)に入(い)るを許(ゆる)さず。

臭気の強い野菜は他人を苦しめるとともに自分の修行を妨げ、酒は心を乱すので、

これを口にしたものは清浄な寺内にはいることを許さないということ。

参道左側にあった石仏。

山門に向かって参道を進む。

正面に「山門」。

「山門」の屋根瓦、特に鬼瓦がかなり凝っていた。

扁額は「金龍山」。

山門の手前にあった「曹洞宗金龍山常泉院」碑

「黨院は文治年中(鎌倉時代)開基白翁法印により真言宗・今泉山福泉寺を創建す。

その後廃絶せしを 天文十九年(室町時代、一五五〇年) 厚木市七沢曹洞宗広澤寺第三世勇安賢存

大和尚により法燈を掲げ 今の山院号 金龍山常泉院(境内深谷中より、清泉常に湧出するを

もって) に改められる。

本尊は虚空蔵菩薩を安置し、元和年中(江戸時代) 青山伯耆守忠俊公を開基として伽藍を建立し、

境内に青山家寄附により、十一重の寶経塔及び同家数代の位牌が現存している。

後方の峰には三ヶ所の塚があり之を秋葉古墳と称す。」

秋葉山古墳群は、3世紀後半から4世紀前半までの5つの古墳から成る。 当院から秋葉山古墳群を

見ると、前にある3つの古墳しか見えず第4、5号墳は裏に隠れて見えないのである。

「山門」を潜ると参道脇にはツツジが綺麗に手入れされて並んでいた。。

左手にも風情ある石灯籠の後ろには彼岸花の群生が。

ズームして。

「宝篋印塔」と「六地蔵」。

「宝篋印塔」はどなたかの供養塔であろう。

「六地蔵」。

「手水舎」。

龍の水口。

立錐の余地なく無縁仏が安置されていた。

「水子地蔵尊」。

赤子を抱く「水子地蔵尊」。

足元にも赤子たちの姿が。

「鐘楼」。

そして「梵鐘」。

「社務所」と「客殿」。

「白衣観世音菩薩」像が正面に。

曲線が美しく。

灯籠とのコラボ。

鐘楼を背景に。

「白衣観世音菩薩

観音さまは、わが国の各地に数多く造立されている仏さまで、宗派に関係なく、親しみやすく

信仰されております。

観音という意味をわかり易く申しますと、世の人々のなやみや苦しみの声をきいて、慈悲を

もって救うことなのです。このような有難いお恵みをいただく仏さまを観世音菩薩と申す

のであります。

奈良法隆寺の国宝又は重文である仏像のうち、現在東京国立博物館に献納所蔵されております

宝物四十八体の仏像の中に、白衣観音像があります。」

この地に造立されました観音像は萩原家に所蔵のお身丈二尺五寸の白衣観音像を原型として、

京都にて拡大製作されたものです。

白衣を頭からまとわれ、清純にして美妙な尊容をたたえられております。お顔は女性であっても

男女の性別をこえた象徴的な存在なのでありまして、右手には観音経の巻物を掲げておられます。

この観音経の中には人の道を説くすぐれた多くの経文が納められております。

私たちはこの世に生まれ、常になやみや、苦労が多いものです。この白衣観世音さまにお参り

下され、観音様のご慈悲により救済され、ご多幸な人生が迎えられましたら、まことに喜びに

たえないと思います。」

そして「本堂」前の青銅灯籠を見る。

「本堂」。

「内陣」。

「本堂」前から「山門」方向に向けて境内を見る。

「本堂」脇の墓地。

境内から「山門」を背景に「水子地蔵尊」、「白衣観世音菩薩」を見る。

白壁と曼殊沙華。

今なお清水がわき出している「三日月井戸」と呼ばれる泉があった。

常泉院の寺号はこの泉から来ていると。

名前の通り三日月形をしており,底まで見透かせる澄んだ水をたたえていた。

この井戸は別名「弘法様の井戸」と呼ばれていると。

昔、弘法大師がこの地を通りかかった折,水飢饉に苦しむ村人を見かねて、持っていた杖で

地面をポンとたたいたところこの泉がわき出たと。

また、この付近の民家には井戸がないところが多く,太平洋戦争前ぐらいまではこの泉の水を

使っているところが多かったといわれているとのこと。

そして駐車場にあったサルスベリの花とその下に彼岸花が。

ズームして。

そして金木犀も香り豊かに。

ズームして。

シュロ(棕櫚)の葉の上に花も散り始めて。

再び客殿を見る。

「常泉院」を後にすると、近くにあった「自然と歴史のさんぽみち」案内板。

坂道を上り始めて「常泉院」を振り返る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[海老名市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その50): … 2021.12.02

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その49): … 2021.12.01

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その48): … 2021.11.30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.