PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

小和田の浜道から浜…

New!

オジン0523さん

【ハンバーグ素材お… New! Gママさん

デジカメ・ミラーモ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【ハンバーグ素材お… New! Gママさん

デジカメ・ミラーモ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海老名市歴史散歩

【海老名市歴史散歩】 目次

そして次に「浄土宗 増全寺(ぞうぜんじ)」を訪ねた。

山号は「龍池山」。

「浄土宗 増全寺」。

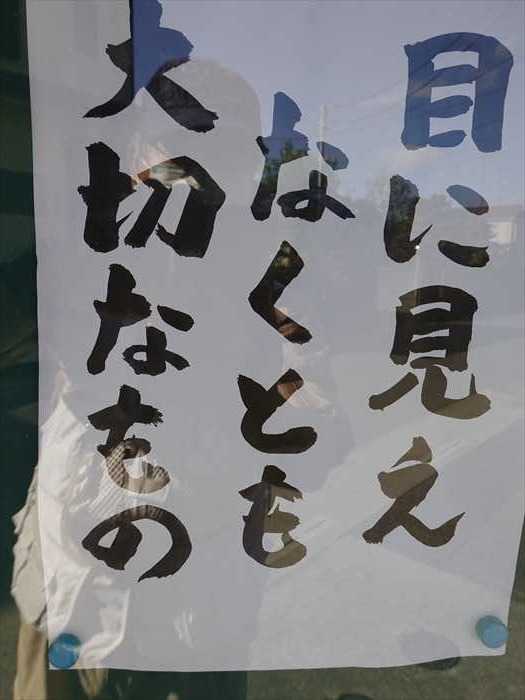

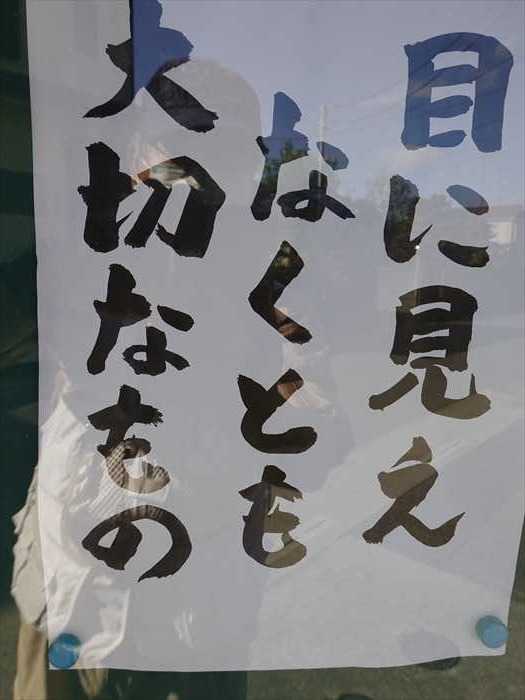

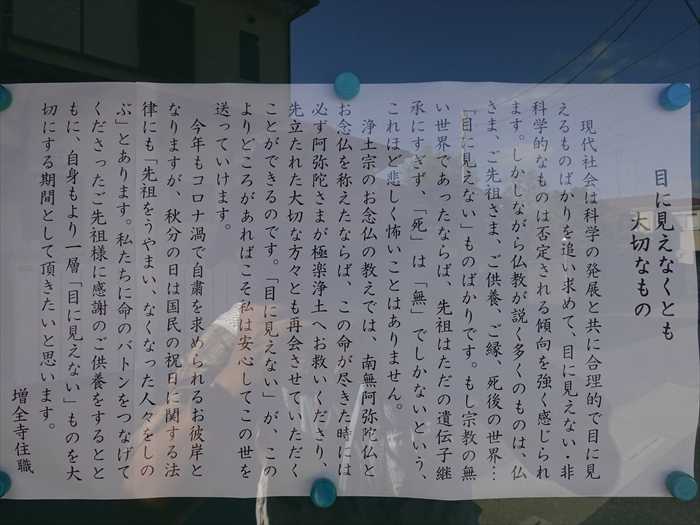

「掲示板」。

「目に見えなくとも大切なもの」。

浄土宗関東十八檀林の武州滝山大善寺末寺で、本尊は弥陀三尊、阿弥陀如来は江戸期初期から

中期の作とみられる。

開山は因公学円上人で、嘉応元年7月15日寂(1169)、開基は鎌倉末期の領主・海老名源八衛

広綱とされ、法名の無量院殿龍池増全大居士から山院寺号が付けられ、龍池山無量院増全寺と

号す。開山当時は密教系寺院であったようであるが、浄土宗へ改宗した時期・経緯等は伝えが

なく不明である。

境内入口には岩船地蔵享保4年(1719)があり、飢餓に苦しむ村民の延命地蔵として祀られた。

また近年、相模七福神の一つに属し福禄寿を祀る。

様々な変遷を経て平成28年に本堂・客殿・庫裏を新築改修し現在に至る。

扁額「増全寺」。

「本堂 内陣」。

本尊は弥陀三尊、阿弥陀如来。

境内の石仏、石碑群。

「動物霊之碑」。

うさぎが持つベンチ。

「延命水子地蔵尊」。

近づいて。

お顔をズームで。

「福禄寿尊天」像。

中国の道教で理想とされる幸福・俸禄(ほうろく)・長寿命。 七福神の一。 背が低く長頭で

長いひげをもち、杖(つえ)に経巻を結び、鶴を従えている。 幸福・俸禄・長寿の三徳を

そなえるという。

近づいて。

長頭で長いひげをもち。

「歴代諸上人供養塔」。

「納骨堂永代供養」。

内部をネットから。

「本堂」裏の墓地。

この地域の名家の墓なのであろうか。

「先祖累代之墓」。

「客殿」。

「震災横死者之靈碑」

碑の正面中央には、大正拾貮年九月一日震災横死者之靈とあり、その両側に氏名年齢順として

28人の氏名が刻まれています。氏名末尾には男には君が付加されていますが、女には子が

付加されているのでしょうか?

碑の背面には、施主 玉城莊全とあり、三十四世と三十五世であった当時の住職が建立した

ことが分かります。なお、当時の住職が三十四世と三十五世の二つの世を務めたかは

分かりませんが、「当山歴代先師尊霊」という墓誌によると、三十四世 ……莊全和尚、

三十五世 同右とあります。

現在の海老名市は、明治の町村制施行時の海老名村と有馬村がもとになっています。

震災当時、増全寺のある中新田は海老名村に属していました。

海老名村の被害は、全壊住宅461戸(このうち5戸焼失)、半壊住宅290戸、死者33人

(滞在者2人を除く)でした。(海老名市史 8 通史編 平成21年 より)

震災横死者之霊碑には、28名の犠牲者名があり、海老名村の犠牲者数の55%程度になります。

海老名村は、上今泉、下今泉、柏ヶ谷、望地、国分、上郷、河原口、中新田、大谷から成り、

碑の犠牲者は檀家信徒あるいは地区で区切られた犠牲者なのかは判然としません。

犠牲者には大島と今福の姓が目立ちますが、両家は中新田の名家と言われています。

震災横死者之霊碑が中新田の犠牲者に限られた碑であるなら、中新田は大きな人的被害を

被っていることになります。

「増全寺」から次の「諏訪神社」に向かう途中、直ぐ左にあった小さな神社。

「稲荷社」であろうか。

そして「諏訪神社」に到着。

海老名市中新田2丁目19−14。

社号標石「諏訪神社」。

「石鳥居」。

扁額「諏訪神社」。

「拝殿」に向かって参道を進む。

「社務所」。

「神輿社」。

「掲示板」。

「手水舎」。

狛犬(右)。

狛犬(左)。

「拝殿」

ご祭神は、建御名方命(たけみなかたのみこと)。

大化の改新の後、海老名耕地の中央部の開墾に伴って、少なくとも、室町の頃、諏訪明神を

勧請して以来、中新田の地域及び住民を守護する産土神社(うぶすなじんじゃ)として、

「お諏訪様」と尊称されています。この神社は、風の神・水の神という農業神であり、

例大祭のみならず、雹祭・虫除祭・風祭という農事祭が執り行われています。

この祭りにあたり、独特な儀式がなされます。案山子(かかし)祭りも有名。

見事な彫刻。

扁額「諏訪神社」。

「諏訪神社御由緒」。

「 お諏訪様

諏訪神社(すわじんじゃ)は、建御名方命(たけみなかたのみこと)をご祭神とし、

海老名市中新田1549番地に鎮座する。 古来、中新田の地域及び住民を守護する産土神社

(うぶすなじんじゃ)である。人々はお諏訪様と尊称する。

お諏訪様は、武将からの信仰もあったが、本来、風の神・水の神として信仰されて来たもので

あり、中新田という土地を開発した 農業をはじめとする産業の神といってよい。

神社の祭事として、毎年七月二十七日の例大祭、歳旦祭・祈年祭・新嘗祭の外にも、

雹祭・虫除祭・風祭という農業祭を斎行する。

境内地は、一千坪を超える。右手に手水舎、また、左手に切妻造の神楽殿と社務所を配し、

流造桧板葺の本殿を覆う覆殿・両流造 の幣殿・日吉造の拝殿の三棟一宇からなる社殿が真ん中に

佇む。

御由緒 創建

大化の改新の後、海老名耕地の中央部の開墾によって、中新田の地域は誕生した。その地名は、

大縄崎村から 中新田村へと変遷した。この地の草創の頃、住民は、農業の安全と繁栄を祈り、

諏訪大明神の神霊を勧請し、諏訪神社をご創建した。

室町

永享年間(1429-1440)以前から、厳然として、諏訪神社の鎮座する事を鷹倉社寺考は古志を

基に伝える。爾来、中新田の 鎮守社として、別当寺の諏訪山東興寺と共に、住民や領主の崇敬の

念篤く社運は隆昌するに至った事を新編相模風土記稿は記す。 明応年間(1492-1500)太守の

大島豊後の守正時による社殿造営を社寺考は棟札を基に伝える。

江戸

元和六年(1620)、地頭の高木主水政次による社殿造立の棟札が残る。また、元禄十五年

(1702)九月、地頭の秋元小左衛門 成朝による宮鐘の寄進を風土記稿は鐘名を基に伝える。

社殿の再建及び修理について、明暦元年(1655)、貞亨三年(1686)、享保十三年 (1728)の

棟札が残り、慶応二年(1866)の銘が向拝殿の装飾彫刻の裏面にある。

明治から大正へ

明治元年(1868)の神仏分離令により、諏訪神社は、東興寺と分離し、明治六年(1873)

十一月、村社に列せられた。 明治十五年(1882)、社殿を再建し、明治四十二年(1910)、

その設備を完成した。

大正四年(1915)九月、神饌幣帛料供進社に指定された。大正十二年(1923)の関東大震災に

より社殿をはじめ悉く倒壊したが、 翌年には、社殿と鳥居が再建された。

昭和から平成へ

第二次世界大戦の後、諏訪神社は、宗教法人となり神社本庁に所属する。氏子は、心の

拠所として尊崇し、昭和 二十八年(1953)七月、境内を西側に拡張し、神楽殿を建築し、

また、平成八年(1996)、社務所の再建、平成十六年(2004)、 社殿の修理及び幟竿・

狛犬の整備、平成十七年(2005)、神楽殿の再建等、次々と境内の整備を進めた。

摂社・末社

境内末社 江戸の頃から「疱瘡神」(ほうそうがみ)を祀る。大戦後、事情により、近辺の

稲荷社へ遷座された。

伊勢宮大神宮

天照大神をご祭神とし、延宝六年(1678)八月のご創建以来、諏訪神社への

一時の合祀を除いて、中新田の 伊勢宮下に鎮座する。

川寿稲荷

倉稲魂(うかのみたまのかみ)をご祭神とし、文政八年(1825)、京都の伏見稲荷神社の神霊を勧請し、中新田の 河原宿のとうかの森に鎮座する。川は川原、寿は長寿に由来する。

山王日枝社・稲荷社

日枝社は、大山咋命(おおやまくいのみこと)をご祭神とし、宝永五年(1708)の創建以来、諏訪神社への 一時の合祀を除いて、稲荷社と共に、中新田の山王原に鎮座する。」

大正十二年(1923)の関東大震災で被災した石鳥居。

「神輿社」を別の角度から。

上空には海上自衛隊機が飛行。

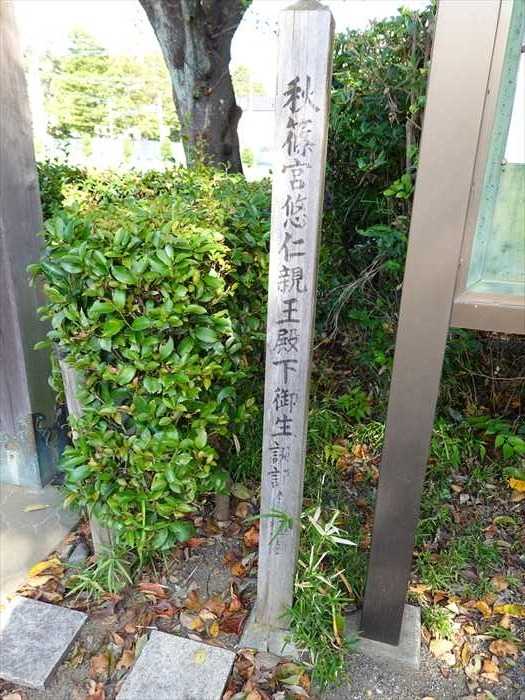

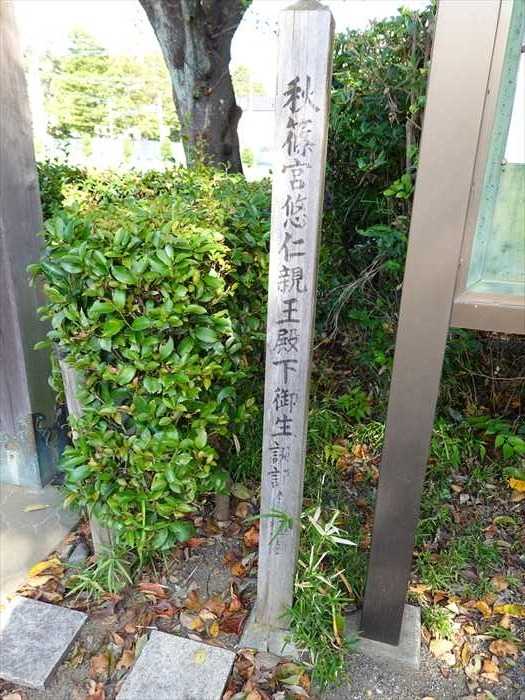

「秋篠宮悠仁親王殿下誕生記念植樹」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

そして次に「浄土宗 増全寺(ぞうぜんじ)」を訪ねた。

山号は「龍池山」。

「浄土宗 増全寺」。

「掲示板」。

「目に見えなくとも大切なもの」。

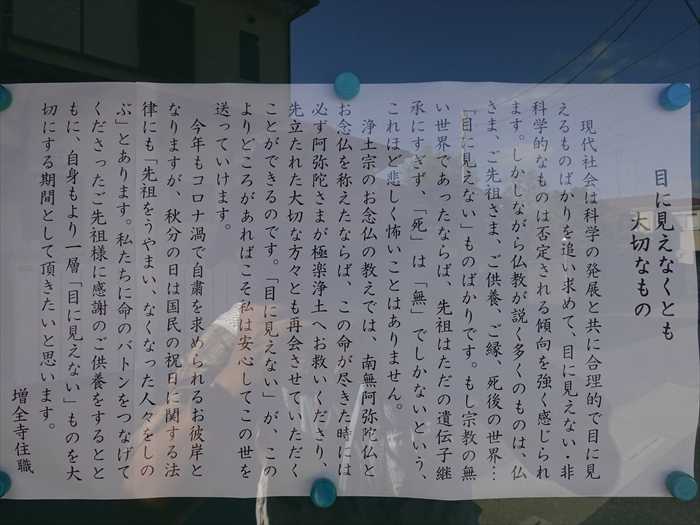

「目に見えなくとも大切なもの

現代社会は科学の発展と共に合理的で目に見えるものばかりを追い求めて、目に見えない・

非科学的なものは否定される傾向を強く感じられます。しかしながら仏教が説く多くのものは、

仏さま、ご先祖さま、ご供養、ご縁、死後の世界・・・「目に見えない」ものばかりです。

もし宗教の無い世界であったならば、先祖はただの遺伝子継承にすぎず、「死」は「無」で

しかないという、これはど悲しく怖いことはありません。

非科学的なものは否定される傾向を強く感じられます。しかしながら仏教が説く多くのものは、

仏さま、ご先祖さま、ご供養、ご縁、死後の世界・・・「目に見えない」ものばかりです。

もし宗教の無い世界であったならば、先祖はただの遺伝子継承にすぎず、「死」は「無」で

しかないという、これはど悲しく怖いことはありません。

浄土宗のお念仏の教えでは、南無阿弥陀仏とお念仏を称えたならば、この命が尽きた時には

必す阿弥陀さまが極楽浄土へお救いくださり、先立たれた大切な方々とも再会させていただく

ことができるのです。「目に見えない」が、このよりどころがあればこそ私は安心してこの世を

ことができるのです。「目に見えない」が、このよりどころがあればこそ私は安心してこの世を

送っていけます。

今年もコロナ渦で自粛を求められるお彼岸となりますが、秋分の日は国民の祝日に関する法律

にも「先祖をうやまい、なくなった人々をしのぶ」とあります。私たちに命のバトンをつなげて

にも「先祖をうやまい、なくなった人々をしのぶ」とあります。私たちに命のバトンをつなげて

くださったご先祖様に感謝のご供養をするとともに、自身もより一層「目に見えない」ものを

大切にする期間として頂きたいと思います。」

浄土宗関東十八檀林の武州滝山大善寺末寺で、本尊は弥陀三尊、阿弥陀如来は江戸期初期から

中期の作とみられる。

開山は因公学円上人で、嘉応元年7月15日寂(1169)、開基は鎌倉末期の領主・海老名源八衛

広綱とされ、法名の無量院殿龍池増全大居士から山院寺号が付けられ、龍池山無量院増全寺と

号す。開山当時は密教系寺院であったようであるが、浄土宗へ改宗した時期・経緯等は伝えが

なく不明である。

境内入口には岩船地蔵享保4年(1719)があり、飢餓に苦しむ村民の延命地蔵として祀られた。

また近年、相模七福神の一つに属し福禄寿を祀る。

様々な変遷を経て平成28年に本堂・客殿・庫裏を新築改修し現在に至る。

扁額「増全寺」。

「本堂 内陣」。

本尊は弥陀三尊、阿弥陀如来。

境内の石仏、石碑群。

「動物霊之碑」。

うさぎが持つベンチ。

「延命水子地蔵尊」。

近づいて。

お顔をズームで。

「福禄寿尊天」像。

中国の道教で理想とされる幸福・俸禄(ほうろく)・長寿命。 七福神の一。 背が低く長頭で

長いひげをもち、杖(つえ)に経巻を結び、鶴を従えている。 幸福・俸禄・長寿の三徳を

そなえるという。

近づいて。

長頭で長いひげをもち。

「歴代諸上人供養塔」。

「納骨堂永代供養」。

内部をネットから。

「本堂」裏の墓地。

この地域の名家の墓なのであろうか。

「先祖累代之墓」。

「客殿」。

「震災横死者之靈碑」

碑の正面中央には、大正拾貮年九月一日震災横死者之靈とあり、その両側に氏名年齢順として

28人の氏名が刻まれています。氏名末尾には男には君が付加されていますが、女には子が

付加されているのでしょうか?

碑の背面には、施主 玉城莊全とあり、三十四世と三十五世であった当時の住職が建立した

ことが分かります。なお、当時の住職が三十四世と三十五世の二つの世を務めたかは

分かりませんが、「当山歴代先師尊霊」という墓誌によると、三十四世 ……莊全和尚、

三十五世 同右とあります。

現在の海老名市は、明治の町村制施行時の海老名村と有馬村がもとになっています。

震災当時、増全寺のある中新田は海老名村に属していました。

海老名村の被害は、全壊住宅461戸(このうち5戸焼失)、半壊住宅290戸、死者33人

(滞在者2人を除く)でした。(海老名市史 8 通史編 平成21年 より)

震災横死者之霊碑には、28名の犠牲者名があり、海老名村の犠牲者数の55%程度になります。

海老名村は、上今泉、下今泉、柏ヶ谷、望地、国分、上郷、河原口、中新田、大谷から成り、

碑の犠牲者は檀家信徒あるいは地区で区切られた犠牲者なのかは判然としません。

犠牲者には大島と今福の姓が目立ちますが、両家は中新田の名家と言われています。

震災横死者之霊碑が中新田の犠牲者に限られた碑であるなら、中新田は大きな人的被害を

被っていることになります。

「増全寺」から次の「諏訪神社」に向かう途中、直ぐ左にあった小さな神社。

「稲荷社」であろうか。

そして「諏訪神社」に到着。

海老名市中新田2丁目19−14。

社号標石「諏訪神社」。

「石鳥居」。

扁額「諏訪神社」。

「拝殿」に向かって参道を進む。

「社務所」。

「神輿社」。

「掲示板」。

「手水舎」。

狛犬(右)。

狛犬(左)。

「拝殿」

ご祭神は、建御名方命(たけみなかたのみこと)。

大化の改新の後、海老名耕地の中央部の開墾に伴って、少なくとも、室町の頃、諏訪明神を

勧請して以来、中新田の地域及び住民を守護する産土神社(うぶすなじんじゃ)として、

「お諏訪様」と尊称されています。この神社は、風の神・水の神という農業神であり、

例大祭のみならず、雹祭・虫除祭・風祭という農事祭が執り行われています。

この祭りにあたり、独特な儀式がなされます。案山子(かかし)祭りも有名。

見事な彫刻。

扁額「諏訪神社」。

「諏訪神社御由緒」。

「 お諏訪様

諏訪神社(すわじんじゃ)は、建御名方命(たけみなかたのみこと)をご祭神とし、

海老名市中新田1549番地に鎮座する。 古来、中新田の地域及び住民を守護する産土神社

(うぶすなじんじゃ)である。人々はお諏訪様と尊称する。

お諏訪様は、武将からの信仰もあったが、本来、風の神・水の神として信仰されて来たもので

あり、中新田という土地を開発した 農業をはじめとする産業の神といってよい。

神社の祭事として、毎年七月二十七日の例大祭、歳旦祭・祈年祭・新嘗祭の外にも、

雹祭・虫除祭・風祭という農業祭を斎行する。

境内地は、一千坪を超える。右手に手水舎、また、左手に切妻造の神楽殿と社務所を配し、

流造桧板葺の本殿を覆う覆殿・両流造 の幣殿・日吉造の拝殿の三棟一宇からなる社殿が真ん中に

佇む。

御由緒 創建

大化の改新の後、海老名耕地の中央部の開墾によって、中新田の地域は誕生した。その地名は、

大縄崎村から 中新田村へと変遷した。この地の草創の頃、住民は、農業の安全と繁栄を祈り、

諏訪大明神の神霊を勧請し、諏訪神社をご創建した。

室町

永享年間(1429-1440)以前から、厳然として、諏訪神社の鎮座する事を鷹倉社寺考は古志を

基に伝える。爾来、中新田の 鎮守社として、別当寺の諏訪山東興寺と共に、住民や領主の崇敬の

念篤く社運は隆昌するに至った事を新編相模風土記稿は記す。 明応年間(1492-1500)太守の

大島豊後の守正時による社殿造営を社寺考は棟札を基に伝える。

江戸

元和六年(1620)、地頭の高木主水政次による社殿造立の棟札が残る。また、元禄十五年

(1702)九月、地頭の秋元小左衛門 成朝による宮鐘の寄進を風土記稿は鐘名を基に伝える。

社殿の再建及び修理について、明暦元年(1655)、貞亨三年(1686)、享保十三年 (1728)の

棟札が残り、慶応二年(1866)の銘が向拝殿の装飾彫刻の裏面にある。

明治から大正へ

明治元年(1868)の神仏分離令により、諏訪神社は、東興寺と分離し、明治六年(1873)

十一月、村社に列せられた。 明治十五年(1882)、社殿を再建し、明治四十二年(1910)、

その設備を完成した。

大正四年(1915)九月、神饌幣帛料供進社に指定された。大正十二年(1923)の関東大震災に

より社殿をはじめ悉く倒壊したが、 翌年には、社殿と鳥居が再建された。

昭和から平成へ

第二次世界大戦の後、諏訪神社は、宗教法人となり神社本庁に所属する。氏子は、心の

拠所として尊崇し、昭和 二十八年(1953)七月、境内を西側に拡張し、神楽殿を建築し、

また、平成八年(1996)、社務所の再建、平成十六年(2004)、 社殿の修理及び幟竿・

狛犬の整備、平成十七年(2005)、神楽殿の再建等、次々と境内の整備を進めた。

摂社・末社

境内末社 江戸の頃から「疱瘡神」(ほうそうがみ)を祀る。大戦後、事情により、近辺の

稲荷社へ遷座された。

伊勢宮大神宮

天照大神をご祭神とし、延宝六年(1678)八月のご創建以来、諏訪神社への

一時の合祀を除いて、中新田の 伊勢宮下に鎮座する。

川寿稲荷

倉稲魂(うかのみたまのかみ)をご祭神とし、文政八年(1825)、京都の伏見稲荷神社の神霊を勧請し、中新田の 河原宿のとうかの森に鎮座する。川は川原、寿は長寿に由来する。

山王日枝社・稲荷社

日枝社は、大山咋命(おおやまくいのみこと)をご祭神とし、宝永五年(1708)の創建以来、諏訪神社への 一時の合祀を除いて、稲荷社と共に、中新田の山王原に鎮座する。」

大正十二年(1923)の関東大震災で被災した石鳥居。

「神輿社」を別の角度から。

上空には海上自衛隊機が飛行。

「秋篠宮悠仁親王殿下誕生記念植樹」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[海老名市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その50): … 2021.12.02

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その49): … 2021.12.01

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その48): … 2021.11.30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.