PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡大の「ウユニ塩湖…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

地元神輿の渡御、茅… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん地元神輿の渡御、茅… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

「萩園通り」を北上すると左手にあったのが「松尾大神」。

神奈川県茅ヶ崎市今宿586。

入口右に社号標石「今宿 松尾大神」。

入口左に境内社の「祇園天満両社」と。

石鳥居。

扁額「松尾大神」。

手水舎。

手水舎の蛇口には可愛らしいカエルの姿が。

鐘楼。

梵鐘。

正面に拝殿。

石灯籠(右)。

石灯籠(左)。

拝殿。

ご祭神は大山咋神(おおやまくひのかみ)、総本社は松尾大社(京都市西京区)。

現在は鶴嶺八幡宮の兼務社で、当宮の御札は鶴嶺八幡宮で頂けるとのこと。

唐破風下の彫刻。

蟇股部の彫刻。

木鼻(右)。

木鼻(左)。

扁額「松尾社」。

「慰霊」碑。

昭和13年から昭和22年にかけて日中戦争、太平洋戦争及びソ連抑留で亡くなられた

今宿地区出身者の英霊23柱を合祀した慰霊碑。自治会によって昭和49年3月に建立された。

碑高223㎝、幅122㎝、厚さ20㎝、台石60㎝、基壇75㎝

石碑の裏側。

「建碑のことば

平和で豊かに生活できる現在の私達は過去苛烈なる戦争に於いて尊い一命をささげられた勇士の

あったことを忘れることはできません。

ここに日中事変太平洋戦争における殉国諸士の遺勲を仰ぐため自治会員の浄罪を集めて慰霊の碑を

建立しその英名を刻して感謝の意を表し後世に伝えて永く祭祀の誠をつくそうとするもので

あります

昭和四十九年三月 今宿自治会 渡辺三郎謹書 施工者 片瀬三代目 秋元」

「本殿」を見る。

現在の社殿は関東大震災で崩壊後明治四十五年に再建されたものである。

「松尾大神」の「神輿」をネットから。

【https://blog.goo.ne.jp/ohmiyasya/e/423924f9619debda58ed024fb0024909】より

境内社が正面に。

「天満宮」・「 祇園社 」。

右には「天満宮」碑。左には「祇園社」碑が。

庚申塔。

「帝釈天王」の銘で帝釈天王庚申塔

日月三猿庚申塔

日蓮宗では庚申の本尊を帝釈天としている。

今宿自治会館。

御神木を見る。

拝殿前から石鳥居方向を見る。

脇門の近くにあった石碑。こちらは裏面のようであった。

「氏子人名」として、4段に渡り合計48名の名が刻まれていた。

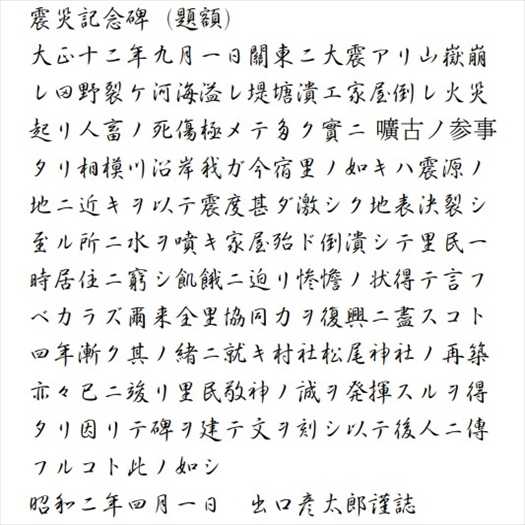

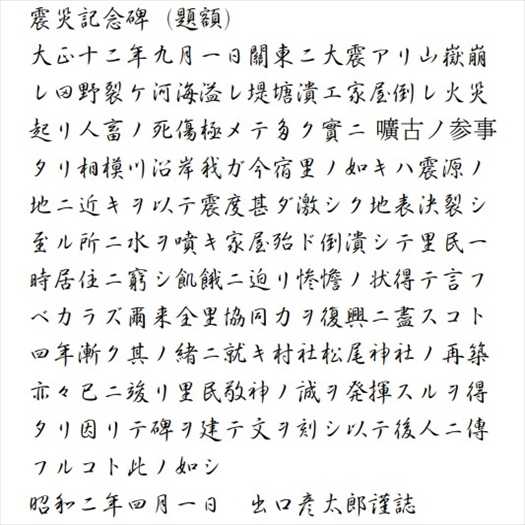

正面の写真は撮り残っていたのでネットから。「震災記念碑」と。

石碑の正面は、道路に向いていたのであった。

この神社の前の道を通る多くの近隣住民に知って欲しいからなのであろう。

【http://maoym.blog27.fc2.com/blog-category-7.html】より。

正面の文字は下記であると。

ここ今宿の被害については、家屋が殆ど倒壊したと書かれ、「地表決裂シ至ル所ニ

水ヲ噴キ」と書かれていることから、地盤の液状化現象が甚だしかったことが

分かるのであった。

【http://www.histeq.jp/kaishi_28/HE28_001_017_Takemura.pdf】より

石祠(流破風付)道祖神。

年代不明

拝殿前の御神木を振り返る。

「松尾大神」を後にして再び「萩園通り」を北に進むと右手にあったのが「宮の前第2公園」。

茅ヶ崎市今宿の「萩園通り」を進む。

「萩園通り」を左手に折れ進むと、前方右手に石碑が立っている場所が現れた。

ここが「萩園辻日枝神社」。

社殿は取り壊され更地になってしまっていた。

社殿の基礎は残してその周り敷地内はコンクリートでフラットにしてあった。

柱などがあった位置には礎石がはめ込まれていた。

庚申塔はしっかり固定され、道祖神などもそのままに位置にあるようだ。

現在の状態になったのはつい最近のようで新規に社殿を造ることは無いのであろう。

社殿の基礎は残してその周り敷地内はコンクリートでフラットに。

三猿の庚申等の如き板碑が中央奥に立っていた。

寛文2年(1662)11月

板碑型

月日(月日)・「南無妙法蓮華経 山王大明神」・三猿(龍前院型)

正面右側「寛文二壬寅十一月吉日」

〃左側「施主辻村 惣旦方中

常顕寺日鏡 敬白」

以前からあった石碑なのであろう。

道祖神。

兜巾型文字道祖神

天保十三(1842)年

板碑を斜めから。

日枝神社を後方から見る。

道祖神も。

在りし日の「萩園辻日枝神社」の写真をネットから。

【https://ameblo.jp/soubu-nakamiti/entry-11788637438.html】より

そして次に訪ねたのが1kmほど西にひたすら歩いた場所・相模川の東側にあった

「須賀夕映え公園」。

神奈川県平塚市須賀2646−11・

相模川の東にあったので「茅ヶ崎市」内と思い込み訪ねたのであったが、ここは「平塚市」なので

あった。

相模川の東側にある「神奈川県平塚市須賀」の飛地。

相模川の流れの変遷を実感できたのであった。

「須賀夕映え公園」は小さな公園。

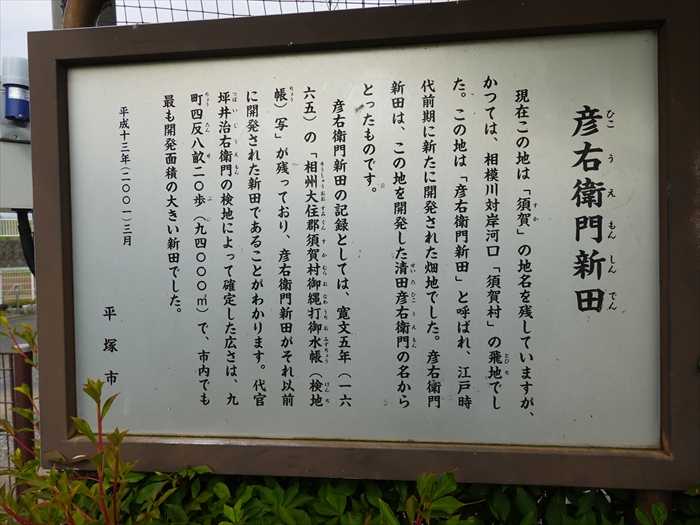

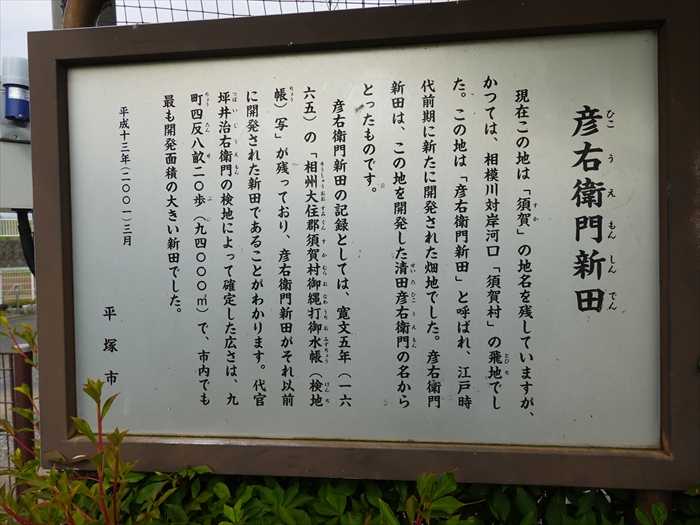

公園の左側には「彦右衛門新田」案内板が立っていた。

「彦右衛門新田(ひこうえもんしんでん)

現在この地は「須賀」の地名を残していますが、かつては、相模川対岸河口「須賀村」の飛地で

した。この地は「彦右衛門新田」と呼ばれ、江戸時代前期に新たに開発された畑地でした。彦右

衛門新田は、この地を開発した清田彦右衛門に名からとったものです。

彦右衛門新田の記録としては、寛文五年(一六六五)の「相州大住郡須賀村御繩打御水帳

(検地帳)写」が残っており、彦右衛門新田がそれ以前に開発された新田であることがわかります。

代官坪井治右衛門の検知によって確定した広さは、九町四反八畝二〇歩(九四〇〇〇m2)で、

市内でも最も開発面積の大きい新田でした。」

西に進み相模川の堤防に上がる。

「相模川」の姿と、遠くに「大山」の姿も辛うじて見えた。

写真右手に「湘南平」の姿も。残念ながら富士山の姿は・・・。

これぞ「夕映え公園」からの光景をネットから。

ズームして。中央に「湘南平新展望台」の姿も確認できた。

「ひらつかサン・ライフアリーナ」をズームして。

神奈川県平塚市の馬入ふれあい公園内に位置する平塚市立の体育館である。

平成25年に株式会社サン・ライフは平塚市との間で、ひらつかアリーナのネーミングライツ

(愛称命名権)の契約を締結したのであった。

地域企業が参加する「湘南ひらつかテクノフェア」がここで開催され、知人が出展しているので、

何回か通ったことがある体育館。

リバーポートマリーナの「ジェットフィールド湘南」。

そして相模川の堤防上から「須賀夕映え公園」を見る。

そして300mほど北上して「新田八幡宮 (しんでんはちまんぐう」へ。

茅ヶ崎市内には江戸時代の村が23あったが、新田という名を付けていたのは

平太夫新田(へいだゆうしんでん)だけと。

新田とは、不毛な原野や大きな河川の流域などを耕作できるよう開発した土地のこと。

戦国時代には戦国大名が、江戸時代には幕府や藩、村、農民、町人などが開発を進めた。

特に江戸時代に多く行われ、全国の耕作地は倍増したといわれている。

平太夫新田は松下平太夫という者が開いたといわれているのだと。

神奈川県茅ヶ崎市平太夫新田78。

我が家の近くにも、「新田」と呼ばれる地があるのだ。

「避難所・避難場所案内」板。

現在地をズームして。

この地図は「北」が下方に。よってこの場所は「相模川」の東100m程の場所。

私には解りにくい地図表示であるが、住民の方々にはこの表示が解りやすいのであろうか。

「松下平太夫」と刻まれた石塔。

松下平太夫の供養塔は、今も鎮守・八幡神社の境内に祀られており、石塔の正面には

「三諦院法源居士 松下平太夫」の文字が刻まれていた。

ここ平太夫新田ではこの松下平太夫を偲んで、毎年11月30日に、塔の前で供養を続けていると。

「新編相模国風土記稿」によると、「民戸十」とあることから平太夫新田が小さな村だったことが

伺える。1855年(安政2年)は村人70人、1886年(明治19年)には家数13、人数61と記録に

あるとのこと。

裏面には蓮の花とこの石碑の奉納者の名前が刻まれていた。

境内の石仏・石碑群。

「舟形光背型庚申塔」

天和3年(1683)10月21日

ウーン・日月・青面金剛像(人/絹索・六臂)・二鶏・三猿

正面右側「奉造立青面金剛尊像 施主」

〃左側「干時 天和三癸亥天十月十一日 敬白」

〃下側 9人の名

持ち物

右上手(宝輪)・中央手(ショケラ)・下手(矢)

左上手(矛)・中央手(羂索)・下手(弓)

中央手と上手の持ち物が普通と左右逆になっている。

地蔵尊。

欠損した、倒壊した石碑が並ぶ。

拝殿。

御祭神

応神天皇 (おうじんてんのう)

小さな境内社。

稲荷社であろうか。

榊は、人の心や神様が宿りやすい神聖な植物とされているが、この日は枯れていた。

斜めから拝殿、本殿を見る。奥には「新田自治会館」があった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「萩園通り」を北上すると左手にあったのが「松尾大神」。

神奈川県茅ヶ崎市今宿586。

入口右に社号標石「今宿 松尾大神」。

入口左に境内社の「祇園天満両社」と。

石鳥居。

扁額「松尾大神」。

手水舎。

手水舎の蛇口には可愛らしいカエルの姿が。

鐘楼。

梵鐘。

正面に拝殿。

石灯籠(右)。

石灯籠(左)。

拝殿。

ご祭神は大山咋神(おおやまくひのかみ)、総本社は松尾大社(京都市西京区)。

現在は鶴嶺八幡宮の兼務社で、当宮の御札は鶴嶺八幡宮で頂けるとのこと。

創立年代、由緒などは不詳。松尾神社の一つだろう。例祭は7月中旬とする資料もあるが、

9月中旬のようだ。神輿渡御などがある。もともと9月には当社の境内社である祇園社・天満社

(祇園天満両社)の例大祭が行われ、今宿祇園天満両社例大祭として執行されていた。

9月中旬のようだ。神輿渡御などがある。もともと9月には当社の境内社である祇園社・天満社

(祇園天満両社)の例大祭が行われ、今宿祇園天満両社例大祭として執行されていた。

現在は、これが、今宿松尾大神 祇園・天満両社例大祭として行われている。

また当社は、毎年7月の海の日に神奈川県茅ヶ崎市西浜海岸で行なわれる浜降祭(はまおりさい)に

参加する一社である。

参加する一社である。

これらの神輿渡御のために、今宿松尾大神神輿保存会が結成されている。

境内には他に、手水舎や鐘楼、石祠道祖神、庚申塔などがある。

【ご利益】

家内安全、地域安全、事業成功

唐破風下の彫刻。

蟇股部の彫刻。

木鼻(右)。

木鼻(左)。

扁額「松尾社」。

「慰霊」碑。

昭和13年から昭和22年にかけて日中戦争、太平洋戦争及びソ連抑留で亡くなられた

今宿地区出身者の英霊23柱を合祀した慰霊碑。自治会によって昭和49年3月に建立された。

碑高223㎝、幅122㎝、厚さ20㎝、台石60㎝、基壇75㎝

碑正面:

「慰霊

鈴木新吉 昭和一三・九・一 廿九才 北支

森甚五郎 仝一六・三・一六 廿七才 中支

佐々木昇 仝一七・六・五 廿二才 ミッドウエー

今井憲一 仝一八・二・三 廿四才 青島

粂旭 仝一八・四・三 廿三才 ビルマ

今井理一 仝一八・八・一四 廿七才 中支

今井藤助 仝一八・一二・二〇丗六才 南方洋上

石井和助 仝一九・二・六 丗四才 マーシャル群島

松本健三 仝一九・四・一六 廿五才 比島沖

鈴野顕妙 仝一九・七・一八 丗二才 ミンダナオ島

今井高治 仝一九・九・三〇 丗二才 マリアナ諸島

板倉利保 仝一九・一二・二〇廿一才 レイテ島

今井元次郎 昭和二〇・一・十五 廿五才 ハルピン

森廣吉 仝二〇・二一五 廿二才 宮古島

福田重太郎 仝二〇・二・一六 廿六才 日立飛行隊

今井敏司 仝二〇・三一六 廿四才 比島

田中榮治 仝二〇・三・一七 丗六才 硫黄島

相原貫造 仝二〇・四・一九 丗八才 比島

齊藤三郎 仝二〇・六・九 廿一才 朝鮮海峡

岩崎國忠 仝二〇・六・一〇 廿四才 南方洋上

森次尾 仝二一・三・七 廿才 ソ連

太田健次 仝二一・七・一五 廿五才 ラバウル

大井出蕃章 仝二二・六・五 廿七才 ソ連

元市長 出口肇 謹書」

石碑の裏側。

「建碑のことば

平和で豊かに生活できる現在の私達は過去苛烈なる戦争に於いて尊い一命をささげられた勇士の

あったことを忘れることはできません。

ここに日中事変太平洋戦争における殉国諸士の遺勲を仰ぐため自治会員の浄罪を集めて慰霊の碑を

建立しその英名を刻して感謝の意を表し後世に伝えて永く祭祀の誠をつくそうとするもので

あります

昭和四十九年三月 今宿自治会 渡辺三郎謹書 施工者 片瀬三代目 秋元」

「本殿」を見る。

現在の社殿は関東大震災で崩壊後明治四十五年に再建されたものである。

「松尾大神」の「神輿」をネットから。

【https://blog.goo.ne.jp/ohmiyasya/e/423924f9619debda58ed024fb0024909】より

境内社が正面に。

「天満宮」・「 祇園社 」。

右には「天満宮」碑。左には「祇園社」碑が。

庚申塔。

「帝釈天王」の銘で帝釈天王庚申塔

日月三猿庚申塔

日蓮宗では庚申の本尊を帝釈天としている。

今宿自治会館。

御神木を見る。

拝殿前から石鳥居方向を見る。

脇門の近くにあった石碑。こちらは裏面のようであった。

「氏子人名」として、4段に渡り合計48名の名が刻まれていた。

正面の写真は撮り残っていたのでネットから。「震災記念碑」と。

石碑の正面は、道路に向いていたのであった。

この神社の前の道を通る多くの近隣住民に知って欲しいからなのであろう。

【http://maoym.blog27.fc2.com/blog-category-7.html】より。

正面の文字は下記であると。

ここ今宿の被害については、家屋が殆ど倒壊したと書かれ、「地表決裂シ至ル所ニ

水ヲ噴キ」と書かれていることから、地盤の液状化現象が甚だしかったことが

分かるのであった。

【http://www.histeq.jp/kaishi_28/HE28_001_017_Takemura.pdf】より

石祠(流破風付)道祖神。

年代不明

拝殿前の御神木を振り返る。

「松尾大神」を後にして再び「萩園通り」を北に進むと右手にあったのが「宮の前第2公園」。

茅ヶ崎市今宿の「萩園通り」を進む。

「萩園通り」を左手に折れ進むと、前方右手に石碑が立っている場所が現れた。

ここが「萩園辻日枝神社」。

社殿は取り壊され更地になってしまっていた。

社殿の基礎は残してその周り敷地内はコンクリートでフラットにしてあった。

柱などがあった位置には礎石がはめ込まれていた。

庚申塔はしっかり固定され、道祖神などもそのままに位置にあるようだ。

現在の状態になったのはつい最近のようで新規に社殿を造ることは無いのであろう。

社殿の基礎は残してその周り敷地内はコンクリートでフラットに。

三猿の庚申等の如き板碑が中央奥に立っていた。

寛文2年(1662)11月

板碑型

月日(月日)・「南無妙法蓮華経 山王大明神」・三猿(龍前院型)

正面右側「寛文二壬寅十一月吉日」

〃左側「施主辻村 惣旦方中

常顕寺日鏡 敬白」

以前からあった石碑なのであろう。

道祖神。

兜巾型文字道祖神

天保十三(1842)年

板碑を斜めから。

日枝神社を後方から見る。

道祖神も。

在りし日の「萩園辻日枝神社」の写真をネットから。

【https://ameblo.jp/soubu-nakamiti/entry-11788637438.html】より

そして次に訪ねたのが1kmほど西にひたすら歩いた場所・相模川の東側にあった

「須賀夕映え公園」。

神奈川県平塚市須賀2646−11・

相模川の東にあったので「茅ヶ崎市」内と思い込み訪ねたのであったが、ここは「平塚市」なので

あった。

相模川の東側にある「神奈川県平塚市須賀」の飛地。

相模川の流れの変遷を実感できたのであった。

「須賀夕映え公園」は小さな公園。

公園の左側には「彦右衛門新田」案内板が立っていた。

「彦右衛門新田(ひこうえもんしんでん)

現在この地は「須賀」の地名を残していますが、かつては、相模川対岸河口「須賀村」の飛地で

した。この地は「彦右衛門新田」と呼ばれ、江戸時代前期に新たに開発された畑地でした。彦右

衛門新田は、この地を開発した清田彦右衛門に名からとったものです。

彦右衛門新田の記録としては、寛文五年(一六六五)の「相州大住郡須賀村御繩打御水帳

(検地帳)写」が残っており、彦右衛門新田がそれ以前に開発された新田であることがわかります。

代官坪井治右衛門の検知によって確定した広さは、九町四反八畝二〇歩(九四〇〇〇m2)で、

市内でも最も開発面積の大きい新田でした。」

西に進み相模川の堤防に上がる。

「相模川」の姿と、遠くに「大山」の姿も辛うじて見えた。

写真右手に「湘南平」の姿も。残念ながら富士山の姿は・・・。

これぞ「夕映え公園」からの光景をネットから。

ズームして。中央に「湘南平新展望台」の姿も確認できた。

「ひらつかサン・ライフアリーナ」をズームして。

神奈川県平塚市の馬入ふれあい公園内に位置する平塚市立の体育館である。

平成25年に株式会社サン・ライフは平塚市との間で、ひらつかアリーナのネーミングライツ

(愛称命名権)の契約を締結したのであった。

地域企業が参加する「湘南ひらつかテクノフェア」がここで開催され、知人が出展しているので、

何回か通ったことがある体育館。

リバーポートマリーナの「ジェットフィールド湘南」。

そして相模川の堤防上から「須賀夕映え公園」を見る。

そして300mほど北上して「新田八幡宮 (しんでんはちまんぐう」へ。

茅ヶ崎市内には江戸時代の村が23あったが、新田という名を付けていたのは

平太夫新田(へいだゆうしんでん)だけと。

新田とは、不毛な原野や大きな河川の流域などを耕作できるよう開発した土地のこと。

戦国時代には戦国大名が、江戸時代には幕府や藩、村、農民、町人などが開発を進めた。

特に江戸時代に多く行われ、全国の耕作地は倍増したといわれている。

平太夫新田は松下平太夫という者が開いたといわれているのだと。

神奈川県茅ヶ崎市平太夫新田78。

我が家の近くにも、「新田」と呼ばれる地があるのだ。

「避難所・避難場所案内」板。

現在地をズームして。

この地図は「北」が下方に。よってこの場所は「相模川」の東100m程の場所。

私には解りにくい地図表示であるが、住民の方々にはこの表示が解りやすいのであろうか。

「松下平太夫」と刻まれた石塔。

松下平太夫の供養塔は、今も鎮守・八幡神社の境内に祀られており、石塔の正面には

「三諦院法源居士 松下平太夫」の文字が刻まれていた。

ここ平太夫新田ではこの松下平太夫を偲んで、毎年11月30日に、塔の前で供養を続けていると。

「新編相模国風土記稿」によると、「民戸十」とあることから平太夫新田が小さな村だったことが

伺える。1855年(安政2年)は村人70人、1886年(明治19年)には家数13、人数61と記録に

あるとのこと。

裏面には蓮の花とこの石碑の奉納者の名前が刻まれていた。

境内の石仏・石碑群。

「舟形光背型庚申塔」

天和3年(1683)10月21日

ウーン・日月・青面金剛像(人/絹索・六臂)・二鶏・三猿

正面右側「奉造立青面金剛尊像 施主」

〃左側「干時 天和三癸亥天十月十一日 敬白」

〃下側 9人の名

持ち物

右上手(宝輪)・中央手(ショケラ)・下手(矢)

左上手(矛)・中央手(羂索)・下手(弓)

中央手と上手の持ち物が普通と左右逆になっている。

地蔵尊。

欠損した、倒壊した石碑が並ぶ。

拝殿。

御祭神

応神天皇 (おうじんてんのう)

佐塚大神 (さづかおおかみ)

小さな境内社。

稲荷社であろうか。

榊は、人の心や神様が宿りやすい神聖な植物とされているが、この日は枯れていた。

斜めから拝殿、本殿を見る。奥には「新田自治会館」があった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その82 )・ … 2022.06.28 コメント(4)

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その81)・輪… 2022.06.27

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その80)・了… 2022.06.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.