PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (2)…

New!

オジン0523さん

ナツツバキ、フェン… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

ナツツバキ、フェン…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

次に訪ねたのが大山街道の小出川にかかる「大曲橋」の手前にあった「河童徳利ひろば」。

供用開始は 令和4年3月28日とのこと。

神奈川県高座郡寒川町大曲4丁目4−211−3。

ここは「小出川」の東にあったので「茅ヶ崎市内」と思い訪ねたのであったが、今回

ブログを書いている時に、この場所は、茅ヶ崎市西久保と寒川町大曲にまたがり、茅ヶ崎市と

寒川町の広域連携事業として設置された公園であることに気がついたのであった。

入口付近は「寒川町」、河童の像があるところは「茅ヶ崎市」であるようだ。

ネットには「維持管理は茅ヶ崎市が行っています」と。

Googleマップの航空写真には「河童徳利ひろば」は未だ存在していない。

地域に伝わる「河童徳利」の民話をテーマにしており、約2300m2の敷地にはブロンズ製の

河童像や井戸水をたたえる池があった。

「間門川伝説 河童徳利発祥の地」。

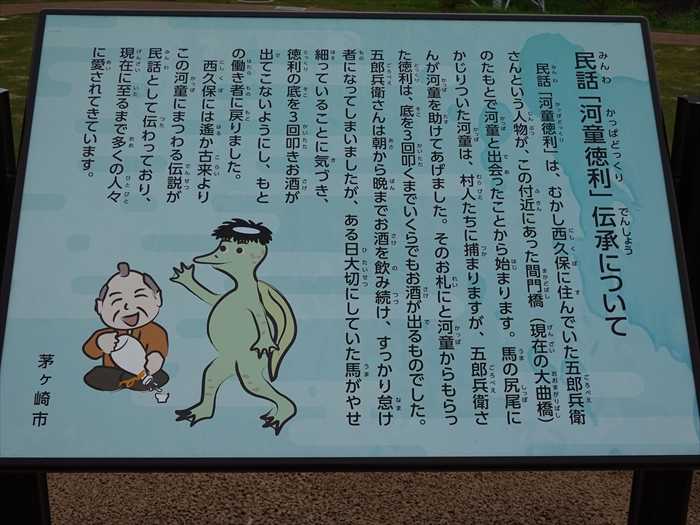

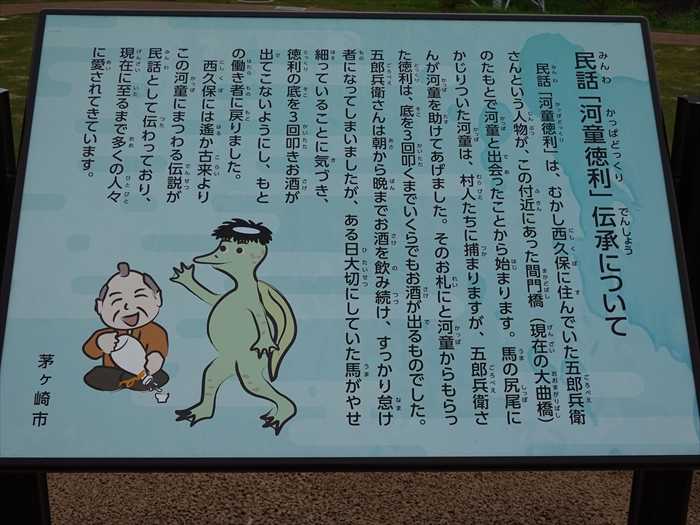

「民話「河童徳利」伝承について」案内板。

五郎兵衛さんと河童。

「河童徳利ひろば」の最奥から池と池の中の「河童」を見る。

「河童」に近寄って。

高さ約1.2mの「河童」の銅像。

正面に廻り込んで。

「河童」の持っている徳利から酒の代わりに水が流れ落ちていた。

流れ出た水で周囲は池になっていた。

流れ落ちる水(酒)をズームして。

「河童」の後ろ姿を。

懐かしい手押し井戸ポンプが安全柵に囲まれて。

非常用のポンプなのであろう。

そして池の端には石碑が。

手前に石碑と堰の一部が残されていた。

廻り込んで。

「西久保 堰竣工 添田良信(他にも九名の名が刻まれていた。)

起工 昭和二十九年四月

竣工 昭和二十九年七月

工費 三百三十萬圓」 と刻まれた石碑。

この朱の小さな社のある場所が、「 間門川の河童伝説 」👈リンク 発祥の場所

『古池のあった所』であるようだ。

「小出川」はその昔は「間門川」と呼ばれていたようだ。

入口から「河童徳利ひろば」を振り返る。

右手には「小出川」、奥には「新湘南バイパス」・「圏央道」の「茅ヶ崎JCT」が見えた。

そして来た道を戻り次の目的地の「妙運寺」に寺の裏から向かう。

そして「妙運寺」の入口に到着。

神奈川県茅ヶ崎市西久保1564。

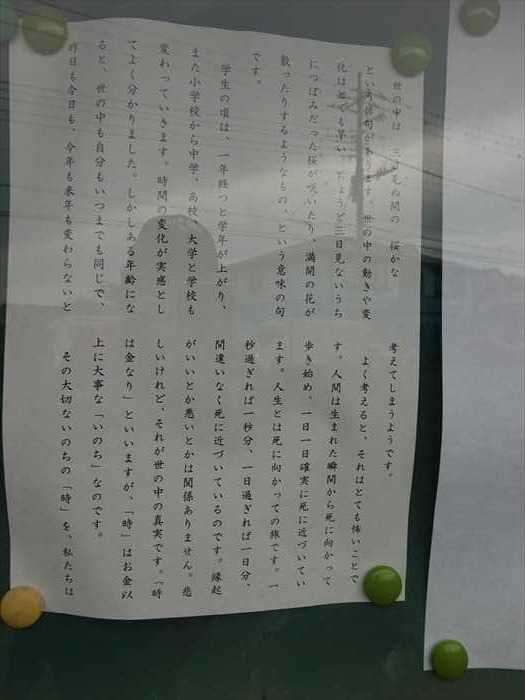

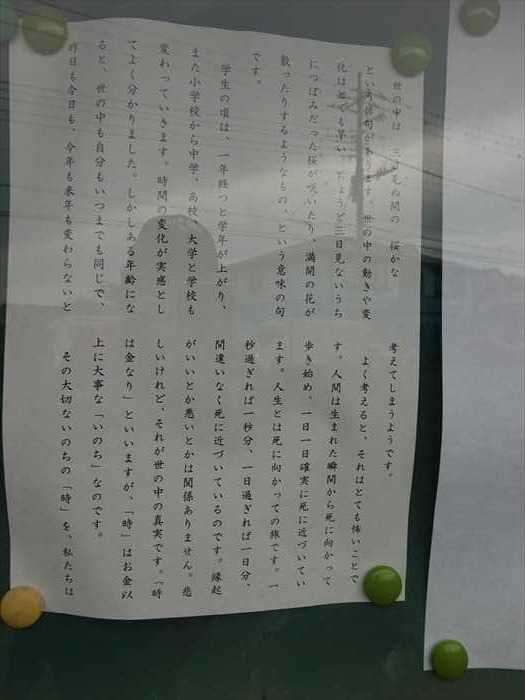

「掲示板」。

「三日見ぬ間」と。

「世の中は 三日見ぬ間の 桜かな

という俳句があります。世の中の動きや変化はとても早い。ちょうど三日見ないうちに

「法性山 妙運寺」。もちろん日蓮宗の寺。

右に「本堂」、左に「??」を見る。

「本堂」。

「本堂」の扁額「妙運寺」。

内陣。

更にズームしましたが・・・。

日蓮聖人が・・・「まだまだ修行が足りない」と。

本堂前に建つ、「日蓮聖人像」。

お顔をズームして。この時はしかっりとカメラの焦点を確認してシャッターを押したのでした。

寺務所。

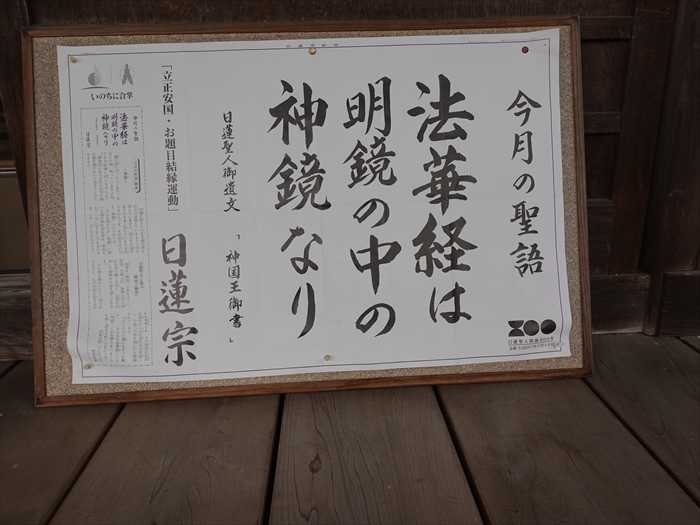

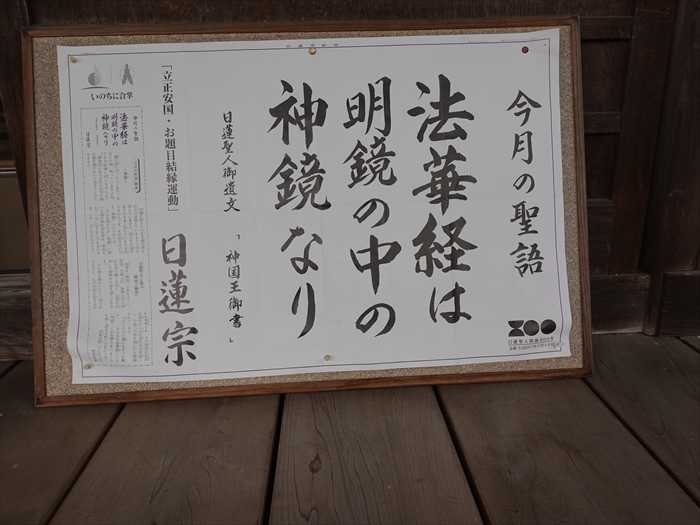

「今月の聖語

法華経は明鏡の中の神鏡なり」

境内には「井戸」があった。

題目塔「南無妙法蓮華経」。

日蓮宗の宗紋である「井桁に橘」。

「本堂」、「日蓮聖人像」を斜めから。

再びこの建物は?

「慈母観音」とその奥に「十三重塔」。

「慈母観音」とその奥に八重桜。

更に近づいて。

「慈母観音」。

賽銭箱の上に常香炉。

「稲荷社」の朱の鳥居。

「稲荷社」。

「稲荷社」の横に「十三重塔」。

「妙運寺 墓参り十ヶ条」とあったが・・・。

「本堂」を振り返って、「妙運寺」を後にしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

次に訪ねたのが大山街道の小出川にかかる「大曲橋」の手前にあった「河童徳利ひろば」。

供用開始は 令和4年3月28日とのこと。

神奈川県高座郡寒川町大曲4丁目4−211−3。

ここは「小出川」の東にあったので「茅ヶ崎市内」と思い訪ねたのであったが、今回

ブログを書いている時に、この場所は、茅ヶ崎市西久保と寒川町大曲にまたがり、茅ヶ崎市と

寒川町の広域連携事業として設置された公園であることに気がついたのであった。

入口付近は「寒川町」、河童の像があるところは「茅ヶ崎市」であるようだ。

ネットには「維持管理は茅ヶ崎市が行っています」と。

Googleマップの航空写真には「河童徳利ひろば」は未だ存在していない。

地域に伝わる「河童徳利」の民話をテーマにしており、約2300m2の敷地にはブロンズ製の

河童像や井戸水をたたえる池があった。

「間門川伝説 河童徳利発祥の地」。

「民話「河童徳利」伝承について」案内板。

民話「河童徳利」伝承について

民話「河童徳利」は、むかし西久保に住んでいた五郎兵衛さんという人物が、この付近にあった

間門橋(現在の大曲橋)のたもとで河童と出会ったことから始まります。馬の尻尾にかじりついた

河童は、村人たちに捕まりますが、五郎兵衛さんが河童を助けてあげました。そのお礼にと河童

からもらった徳利は、底を3回叩くまでいくらでもお酒が出るものでした。

五郎兵衛さんは朝から晩までお酒を飲み続け、すっかり怠け者になってしまいましたが、ある日

大切にしていた馬がやせ細っていることに気づき、徳利の底を3回叩きお酒が出てこないように

し、もとの働き者に戻りました。

西久保には遥か古来よりこの河童にまつわる伝説が民話として伝わっており、現在に至るまで多

くの人々に愛されてきています。」

五郎兵衛さんと河童。

「河童徳利ひろば」の最奥から池と池の中の「河童」を見る。

「河童」に近寄って。

高さ約1.2mの「河童」の銅像。

正面に廻り込んで。

「河童」の持っている徳利から酒の代わりに水が流れ落ちていた。

流れ出た水で周囲は池になっていた。

流れ落ちる水(酒)をズームして。

「河童」の後ろ姿を。

懐かしい手押し井戸ポンプが安全柵に囲まれて。

非常用のポンプなのであろう。

そして池の端には石碑が。

手前に石碑と堰の一部が残されていた。

廻り込んで。

「西久保 堰竣工 添田良信(他にも九名の名が刻まれていた。)

起工 昭和二十九年四月

竣工 昭和二十九年七月

工費 三百三十萬圓」 と刻まれた石碑。

この朱の小さな社のある場所が、「 間門川の河童伝説 」👈リンク 発祥の場所

『古池のあった所』であるようだ。

「小出川」はその昔は「間門川」と呼ばれていたようだ。

入口から「河童徳利ひろば」を振り返る。

右手には「小出川」、奥には「新湘南バイパス」・「圏央道」の「茅ヶ崎JCT」が見えた。

そして来た道を戻り次の目的地の「妙運寺」に寺の裏から向かう。

そして「妙運寺」の入口に到着。

神奈川県茅ヶ崎市西久保1564。

「掲示板」。

「三日見ぬ間」と。

「世の中は 三日見ぬ間の 桜かな

という俳句があります。世の中の動きや変化はとても早い。ちょうど三日見ないうちに

つぼみたった桜が咲いたり、満開の花が散ったりするようなものという意味の句です。

学生の頃は、一年経つと学年が上がり、また小学校から中学、高校、大学と学校も

変わっていきます。時問の変化が実感としてよく分かりました。しかしある年齢になると

世の中も自分もいつまでも同じで、昨日も今日も、今年も来年も変わらないと考えてしまう

ようです。

世の中も自分もいつまでも同じで、昨日も今日も、今年も来年も変わらないと考えてしまう

ようです。

よく考えると、それはとても怖いことです。人問は生まれた瞬間から死に向かって歩き始め、

一日一日確実に死に近づいています。人生とは死に向かっての旅です。一秒過ぎれば一秒分、

一日過ぎれば一日分、間違いなく死に近づいているのです。縁起がいいとか悪いとかは

関係ありません。悲しいけれど、それが世の中の真実です。「時は金なり」といいますが、

「時」はお金以上に大事な「いのち」なのです。

その大切ないのちの「時」を、私たちは一日一日確実に死に近づいています。人生とは死に向かっての旅です。一秒過ぎれば一秒分、

一日過ぎれば一日分、間違いなく死に近づいているのです。縁起がいいとか悪いとかは

関係ありません。悲しいけれど、それが世の中の真実です。「時は金なり」といいますが、

「時」はお金以上に大事な「いのち」なのです。

昨日も今日も明日も明後日も同じと思い、ボーッと過ごしたり、お金や地位のために無為に

過ごしてはいないでしょうか。

子どもたちを見ると、時間の持つ重さがよく分かります。頼りなかった子が、ほんの一~ニ年の

間にすっかり大人に成長しています。まさに「三日見ぬ問の桜」です。

過ごしてはいないでしょうか。

子どもたちを見ると、時間の持つ重さがよく分かります。頼りなかった子が、ほんの一~ニ年の

間にすっかり大人に成長しています。まさに「三日見ぬ問の桜」です。

子どもは「時」を栄養に、間違いなく成長します。そんな子どもに引き比べて、私たち大人は

どれだけ人間として成長したでしょうか。考えると背中に脂汗の流れる思いがします。

どれだけ人間として成長したでしょうか。考えると背中に脂汗の流れる思いがします。

日蓮聖人は、「人変じて仏となる」と私たち人間の生き方を教えられました。「時」は、とても

移ろい易いもの。そしてあっという間に過ぎていくもの。それだけに、「三日見ぬ問の仏かな」と

いわれるように、「今」という瞬問を大切に、仏の自分を目指してしっかりと生きたいものです。」

移ろい易いもの。そしてあっという間に過ぎていくもの。それだけに、「三日見ぬ問の仏かな」と

いわれるように、「今」という瞬問を大切に、仏の自分を目指してしっかりと生きたいものです。」

「法性山 妙運寺」。もちろん日蓮宗の寺。

右に「本堂」、左に「??」を見る。

「本堂」。

「本堂」の扁額「妙運寺」。

内陣。

更にズームしましたが・・・。

日蓮聖人が・・・「まだまだ修行が足りない」と。

本堂前に建つ、「日蓮聖人像」。

お顔をズームして。この時はしかっりとカメラの焦点を確認してシャッターを押したのでした。

寺務所。

「今月の聖語

法華経は明鏡の中の神鏡なり」

= 神鏡

=

鏡の前に立ったとします。あなたの顔、映っていますよね。でも不思議に思いませんか?

一番身近にありながら自分の顔は鏡を通さないと見ることができません。

同様に私たちの生き様自体も自分では見えているようで実は見えていません。私たちの姿が

ありのままに見えているのは仏さまのみです。その仏さまの目を「神鏡」というのです。

そんな私たちが「神鏡」に映った我が身を見る術は、素直な心で一心に仏さまに手を合わせる。

この一点に尽きるのです。

日蓮聖人ご遺文『神国王御書』

本書は「神国」とあるように、冒頭、天神七代・地神五代の流れを受け継ぐ日本に、仏教が

伝来した経緯から説き起こされます。

その尊き縁をいただく国でありながら、なぜ内乱が起きるのかを究明され、その原因は仏法の

乱れが人心の乱れを引き起こし、下剋上の世を招いたと指摘されています。

人びとの心の鏡になるべき教え……。すなわち法華経という「神鏡」に心を照らすべきことを

強く訴えられているのです。

文永12年(1275) 聖寿54歳」

チョット古い、昨年の「今月の聖語」であったようだが。

境内には「井戸」があった。

題目塔「南無妙法蓮華経」。

日蓮宗の宗紋である「井桁に橘」。

「本堂」、「日蓮聖人像」を斜めから。

再びこの建物は?

「慈母観音」とその奥に「十三重塔」。

「慈母観音」とその奥に八重桜。

更に近づいて。

「慈母観音」。

賽銭箱の上に常香炉。

「稲荷社」の朱の鳥居。

「稲荷社」。

「稲荷社」の横に「十三重塔」。

「妙運寺 墓参り十ヶ条」とあったが・・・。

「本堂」を振り返って、「妙運寺」を後にしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その82 )・ … 2022.06.28 コメント(4)

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その81)・輪… 2022.06.27

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その80)・了… 2022.06.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.