PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡大の「ウユニ塩湖…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

地元神輿の渡御、茅… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん地元神輿の渡御、茅… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

そして「円蔵神明大神宮」前に到着。

正面に石鳥居、その奥に「拝殿」。

神奈川県茅ヶ崎市円蔵2282。

「懐嶋郷圓蔵鎮座 神明大神宮」碑。

裏面には

「鎮座八百三十年承安年中記念

平成十三年七月吉日建立」と。

狛犬(右)。

狛犬(左)。

「神明大神宮境内案内図」。

右手に「手水舎」。

「手水舎」の手前右側にあったのが「奉祝 天皇陛下御即位 御大典記念樹」。

「旧鐘樓礎石」。

御神木の銀杏。

廻り込んで。

垂乳根(たらちね)が下がる大銀杏。

「いちょう

昭和三年十一月十日

昭和天皇御即位記念樹」と刻まれた石碑。

「神明大神宮社誌」

右側には「懐嶋郷発祥の地」。

「神明大神宮附近の懐嶋郷の地形図の復元」。

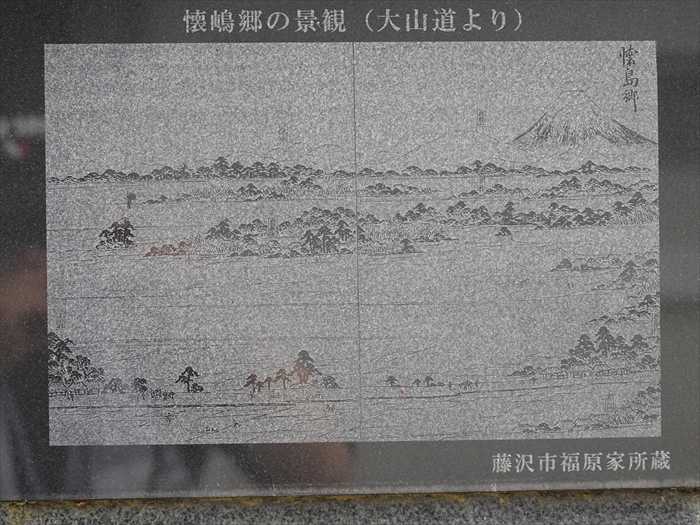

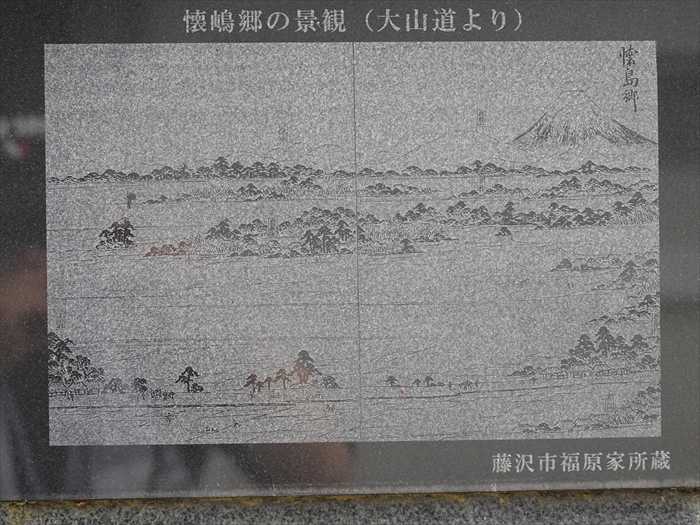

「懐嶋郷の景観(大山道より)」。

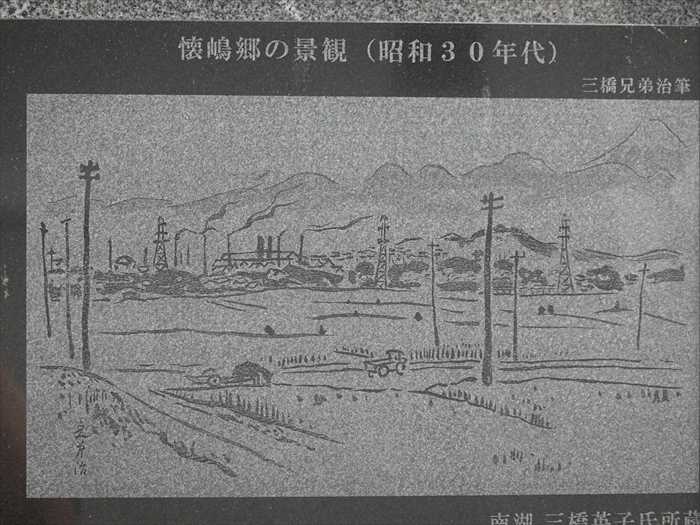

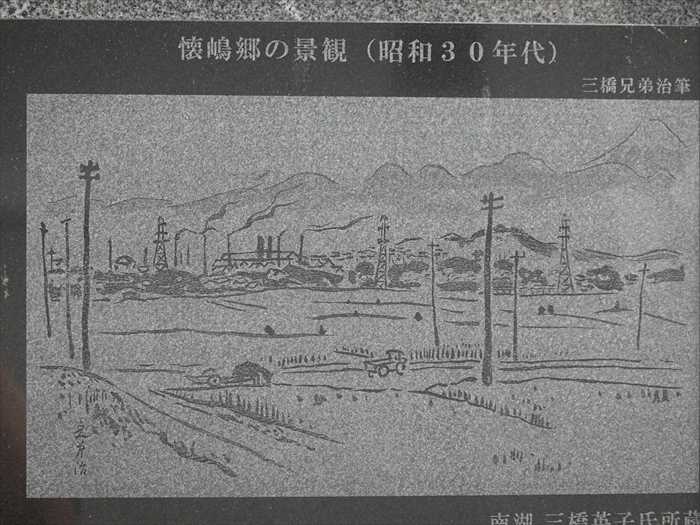

「懐嶋郷の景観(昭和30年代)」。

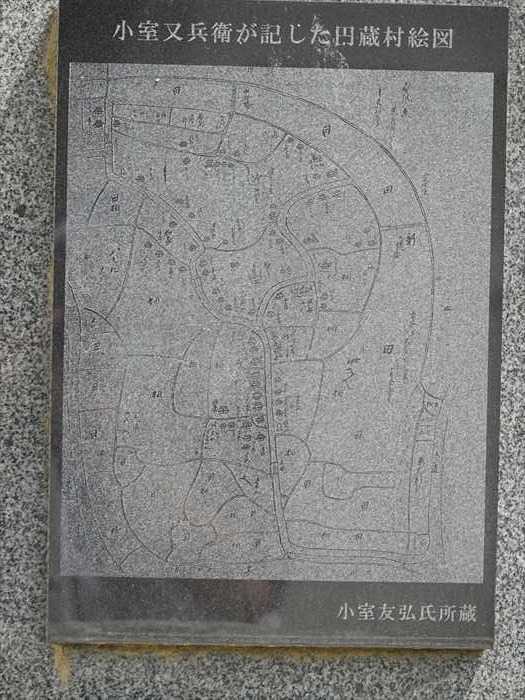

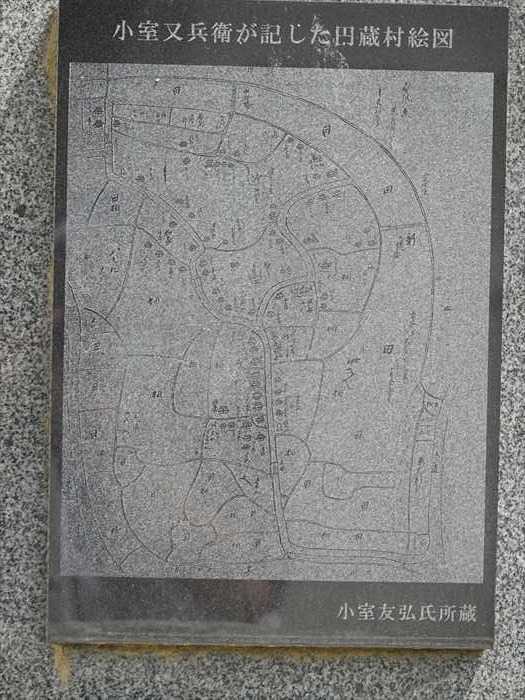

「小室又兵衛が記した円蔵村絵図」。

左側に「浜降祭今昔」。

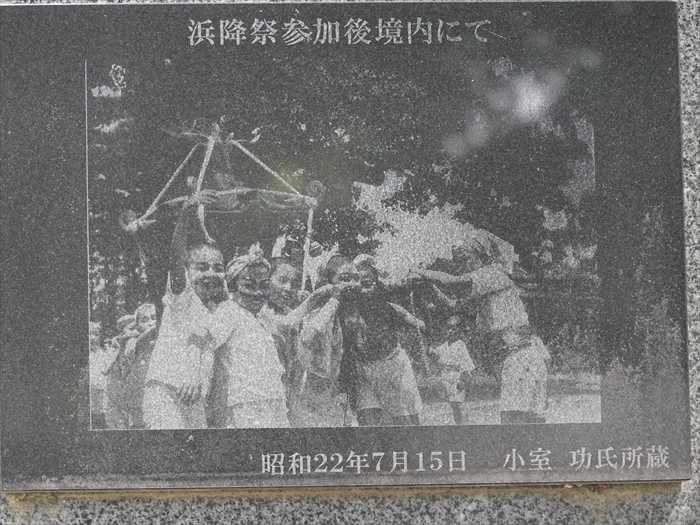

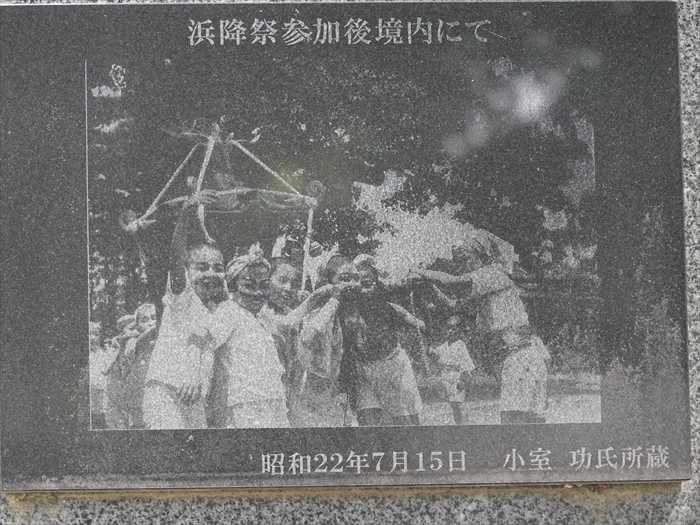

「浜降祭参加後境内にて 昭和22年7月15日」

「南湖通り 浜祭場へ向かう 昭和29年7月15日」

「浜祭場にて 平成21年7月海の日」。

「神明大神宮浜降祭初めての供奉届

14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年

南湖浜列順 7番 6番 6番 6番 4番 5番 5番 5番 5番 5番 4番 6番

寒川神社 6番 5番 5番 5番 3番 4番 4番 4番 4番 4番 3番 4番

列順

寒川神社浜降祭 出輿回数

明治時代 15回 大正時代 12回 昭和時代 54回 平成21年迄 21回

鶴嶺八幡宮浜降祭(茅ヶ崎の神社だけ) 明治27年~42年 出輿 数回」

「圓蔵甚句

セェー さあさ皆様 アイヨー 担ごうじゃないか

同じ神輿を担ぐなら 相州相模は圓蔵の

神明神社の大神輿 あばれ神輿と人は言う

祭り囃子の、そのなかで ゑ組の大紋、背につけて

大山下しの風受けりゃ 担ぐ神輿も荒くなり

度胸千両の勇み肌

セェー 茅ヶ崎名所は アイヨー 茅ヶ崎名所は、左富士

上り下りの東海道 そこに、い出たる圓蔵の

懐嶋は景能公 神明神社は館跡

武士どものエー 声がする 」

「 神明大神宮社誌

「円蔵祭囃子の由来」碑と「円蔵神明大神宮」碑。

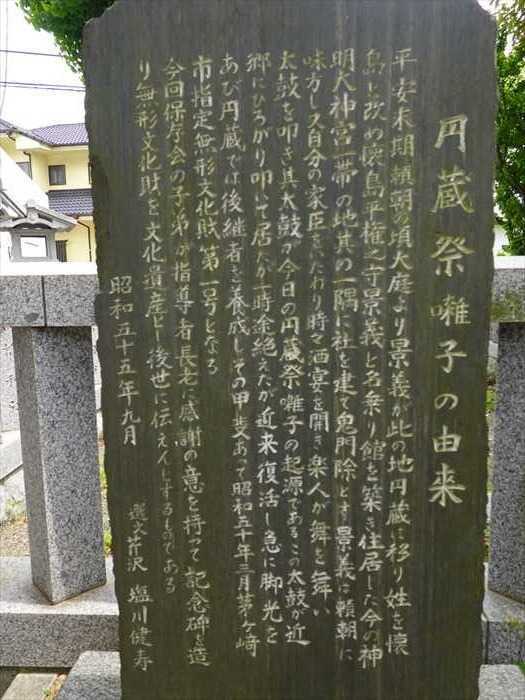

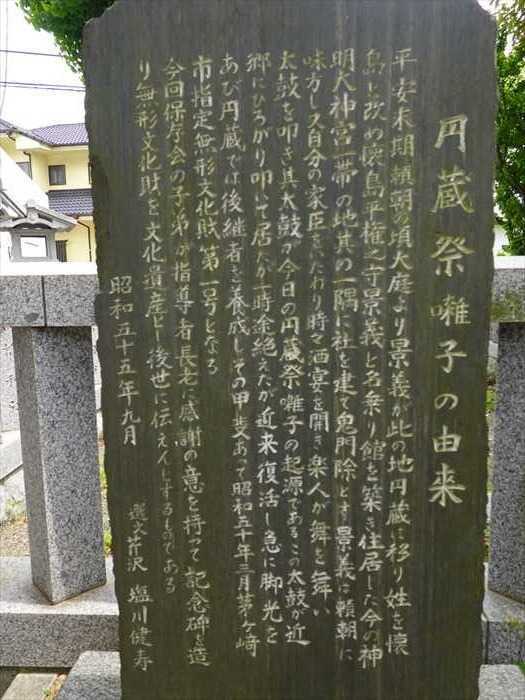

「円蔵祭囃子の由来」碑

「円蔵祭囃子の由来

「円蔵神明大神宮

本社は鎌倉時代前約八百年の昔、大庭景義が大庭から此の地ふところ島に移って懐島氏を名乗り

屋敷の守り神として建てたお宮である。

その後二階堂氏代々が導んだが両氏族共亡んでお宮は村の鎮守様となった。私共はここに立つ時

毎年九月十七日の祭礼の日、当時遠く東京伊豆方面まで大衆をうならせた神楽の名人鯛さんの

お神楽と太鼓連中の祭はやしをなつかしく思い出さずには居られない」

その隣に「道祖神」碑。

その右側には「神輿九拾年祭」と「神明大神宮大神輿の由来」。

「神輿九拾年祭 大正八年新造

吉野嘉一翁は、鎌倉の建具屋に建具職として弟子入りし、修行に励み、年季明けを記念に、

大正八年(1919)十八才の時に子供神輿を製作し、神明大神宮に奉納する。

昭和三年神明大神宮の拝殿の造営に当り、軒先の垂木の配列を指導する。拝殿の大扉及び建具の

施工等、神社に貢献し功績を残した。又茅ヶ崎町最後の町会議員として二期(昭和十四年十月~

二十二年九月迄)務める。

神輿新造九拾年祭を記念し建碑する。」

「円蔵神明大神宮境内整備工事奉納者名」碑。

2階建ての「円蔵自治会館」。

そして「拝殿」。

唐破風下の鳳凰の彫刻。

その下の彫刻。

木鼻(右)。

木鼻(左)。

扁額「神明大神宮」。

拝殿前に石祠、そしてその中にあったのが「癌封じ霊石」。

「がん封じ」と。

「神輿殿」。

「円蔵神明大神宮」の「神輿」をネットから。

【https://ameblo.jp/abiraunken-0618/entry-12391520553.html 】より

拝殿左側にあった「力石」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

そして「円蔵神明大神宮」前に到着。

正面に石鳥居、その奥に「拝殿」。

神奈川県茅ヶ崎市円蔵2282。

「懐嶋郷圓蔵鎮座 神明大神宮」碑。

裏面には

「鎮座八百三十年承安年中記念

平成十三年七月吉日建立」と。

狛犬(右)。

狛犬(左)。

「神明大神宮境内案内図」。

右手に「手水舎」。

「手水舎」の手前右側にあったのが「奉祝 天皇陛下御即位 御大典記念樹」。

「旧鐘樓礎石」。

御神木の銀杏。

廻り込んで。

垂乳根(たらちね)が下がる大銀杏。

「いちょう

昭和三年十一月十日

昭和天皇御即位記念樹」と刻まれた石碑。

「神明大神宮社誌」

右側には「懐嶋郷発祥の地」。

「神明大神宮附近の懐嶋郷の地形図の復元」。

「懐嶋郷の景観(大山道より)」。

「懐嶋郷の景観(昭和30年代)」。

「小室又兵衛が記した円蔵村絵図」。

左側に「浜降祭今昔」。

「浜降祭参加後境内にて 昭和22年7月15日」

「南湖通り 浜祭場へ向かう 昭和29年7月15日」

「浜祭場にて 平成21年7月海の日」。

「神明大神宮浜降祭初めての供奉届

来ル7月1 5日、寒川神社修行之節、私村方大神宮神輿同社同道

浜降祭渡幸猶 寒川神社迄奉仕候間此段御届申上候也

明治1◯年7月8日 高座郡圓蔵邑

明治14年~25年迄明治1◯年7月8日 高座郡圓蔵邑

14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年

南湖浜列順 7番 6番 6番 6番 4番 5番 5番 5番 5番 5番 4番 6番

寒川神社 6番 5番 5番 5番 3番 4番 4番 4番 4番 4番 3番 4番

列順

寒川神社浜降祭 出輿回数

明治時代 15回 大正時代 12回 昭和時代 54回 平成21年迄 21回

鶴嶺八幡宮浜降祭(茅ヶ崎の神社だけ) 明治27年~42年 出輿 数回」

「圓蔵甚句

セェー さあさ皆様 アイヨー 担ごうじゃないか

同じ神輿を担ぐなら 相州相模は圓蔵の

神明神社の大神輿 あばれ神輿と人は言う

祭り囃子の、そのなかで ゑ組の大紋、背につけて

大山下しの風受けりゃ 担ぐ神輿も荒くなり

度胸千両の勇み肌

セェー 茅ヶ崎名所は アイヨー 茅ヶ崎名所は、左富士

上り下りの東海道 そこに、い出たる圓蔵の

懐嶋は景能公 神明神社は館跡

武士どものエー 声がする 」

「 神明大神宮社誌

鎮座地 茅ヶ崎市圓蔵守御屋敷二二八二番地

御祭神 大日孁命(天照大神)

境内地 二百二十五坪

相模国高座郡圓蔵村 村誌

昔から高座郡に属しています。懐嶋郷は平安時代の百科事典『和名抄』には大島と記されており、

鎌倉幕府の公式歴史書『吾妻鑑』には建久元年(1190)十月の頃に相模国懐嶋としてその名がみえ

る懐嶋郷の圓蔵村こそ私たちの村です。懐嶋郷の西側を沼地(今では水田になっている)が取り囲

んでおり、その中央の高所にあるのでそこが懐嶋と呼ばれたのかもしれません。懐嶋権頭平景能

の屋敷跡が村の中央の高い所にあるのがその証拠です。

圓蔵村の由来は不詳であり、旧大庭の庄の一部であったものが、大庭の名を取り、圓蔵村の名を

使っています。村の西南に位置する浜之郷と呼ばれていたところを、明治元年に分けて村にして、

浜之郷と呼んでいます。

同じ高座郡の茅ヶ崎村にある円蔵寺の記録には、室町時代の永正年間(1504~1520)までは現在

の矢畑・西久保・浜之郷・円蔵の四ヶ村の全てが相模国高座郡大庭庄懐嶋郷圓蔵村と呼ばれて今、

浜之郷にある鶴嶺八幡宮を全体の鎮守としてお祭りしていました。お宮に付属する別当寺も幾つ

かありましたが、矢畑・西久保・浜之郷・円蔵の四ヶ村に分離してゆくなかで、別当寺も各村に

属するようになりました。各々の寺の名前を名乗っています。圓蔵村は昔からの村の名を継いだ

ので、円蔵寺というようになったとか言い伝えがあります。

延喜式という平安時代の法令に記載された特に古い神社ではありませんが、神社としての規模は、

東西に十五間三分、南北に十三間五分で面積は二百六坪、村の西に属する字御屋敷に位置します。

大日孁命(天照大神)を祭神とし、創建された年月日は不詳です。里の言い伝えには、承安年間

(1171~1174)に懐嶋権頭平景能(大庭平太のこと)がこの地に住んでこのお宮を創建したという。

(1171~1174)に懐嶋権頭平景能(大庭平太のこと)がこの地に住んでこのお宮を創建したという。

広さは社地として東西六十間南北三十間、面積が千八百坪といわれてきたが、享和年間(1801~

1803)に村の領主の一人 旗本の大田善太夫がお宮の周囲を開墾したという。

天和元年(1681)から天保六年(1835)に至る社殿造営の棟札四枚が伝わる。明治六年村社に

列せられる。明治十三年神輿が新造される。大正十二年関東大震災で倒壊した社殿は、

昭和三年に再建される。昭和十七年梵鐘は戦時下で金属回収され、昭和十九年鐘楼は辻町

山王社々殿として移築される。昭和二十年神楽殿戦災で焼失し、昭和二十四年に再建される。

昭和四十五年大鳥居が再建される。昭和五十六年神輿殿新築、手水舎が再建される。平成九年

拝殿屋根銅板に葺替えられ、本殿、幣殿が再建される。平成十三年境内整備事業として社号碑、

社誌、神明燈籠、狛犬、春日燈籠、常夜燈、玉垣、懐嶋館址ノ碑が奉献される。

列せられる。明治十三年神輿が新造される。大正十二年関東大震災で倒壊した社殿は、

昭和三年に再建される。昭和十七年梵鐘は戦時下で金属回収され、昭和十九年鐘楼は辻町

山王社々殿として移築される。昭和二十年神楽殿戦災で焼失し、昭和二十四年に再建される。

昭和四十五年大鳥居が再建される。昭和五十六年神輿殿新築、手水舎が再建される。平成九年

拝殿屋根銅板に葺替えられ、本殿、幣殿が再建される。平成十三年境内整備事業として社号碑、

社誌、神明燈籠、狛犬、春日燈籠、常夜燈、玉垣、懐嶋館址ノ碑が奉献される。

元旦祭 一月一日

景能祭 三月 第四日曜日

浜降祭 七月 海の日

神幸祭 九月 第三日曜日

例大祭 九月十七日 」

「円蔵祭囃子の由来」碑と「円蔵神明大神宮」碑。

「円蔵祭囃子の由来」碑

「円蔵祭囃子の由来

平安末期頼朝の頃大庭より景義が此の地円蔵に移り姓を懐島と改め懐島平権之守景義と名乗り

館を築き住居した今の神明大神宮一帯の地其の一隅に社を建て鬼門除とす。

館を築き住居した今の神明大神宮一帯の地其の一隅に社を建て鬼門除とす。

景義は頼朝に味方し又自分の家臣をいたわり時々酒宴を開き楽人が舞を舞い太鼓を叩き其の

太鼓が今日の円蔵祭囃子の起源であるこの太鼓が近郷にひろがり叩いて居たが一時途絶えたが

近来復活し急に脚光をあび円蔵では後継者を養成しその甲斐あって昭和五十年三月茅ヶ崎市

指定無形文化財一号となる。

太鼓が今日の円蔵祭囃子の起源であるこの太鼓が近郷にひろがり叩いて居たが一時途絶えたが

近来復活し急に脚光をあび円蔵では後継者を養成しその甲斐あって昭和五十年三月茅ヶ崎市

指定無形文化財一号となる。

今回保存会の子弟が指導者長老に感謝の意を持って記念碑を造り無形文化財を文化遺産とし

後世に伝えんとするものである。」

後世に伝えんとするものである。」

「円蔵神明大神宮

本社は鎌倉時代前約八百年の昔、大庭景義が大庭から此の地ふところ島に移って懐島氏を名乗り

屋敷の守り神として建てたお宮である。

その後二階堂氏代々が導んだが両氏族共亡んでお宮は村の鎮守様となった。私共はここに立つ時

毎年九月十七日の祭礼の日、当時遠く東京伊豆方面まで大衆をうならせた神楽の名人鯛さんの

お神楽と太鼓連中の祭はやしをなつかしく思い出さずには居られない」

その隣に「道祖神」碑。

その右側には「神輿九拾年祭」と「神明大神宮大神輿の由来」。

「神輿九拾年祭 大正八年新造

吉野嘉一翁は、鎌倉の建具屋に建具職として弟子入りし、修行に励み、年季明けを記念に、

大正八年(1919)十八才の時に子供神輿を製作し、神明大神宮に奉納する。

昭和三年神明大神宮の拝殿の造営に当り、軒先の垂木の配列を指導する。拝殿の大扉及び建具の

施工等、神社に貢献し功績を残した。又茅ヶ崎町最後の町会議員として二期(昭和十四年十月~

二十二年九月迄)務める。

神輿新造九拾年祭を記念し建碑する。」

「大神輿百参拾年祭

明治十三年十月吉日新造

神明大神宮大神輿の由来

懐嶋郷大円蔵村の総鎮守鶴嶺八幡宮の神輿は、文化三年(1806)二十七両で新造と、輪光寺の

過去帳に記されている。円蔵・浜之郷・矢畑・西久保・下町屋・松尾・茅ヶ崎の氏子は、

代々南湖浜で浜降祭(みそぎ神事)を独自で斎行する。わが円蔵の大神宮も神輿を造ろうと、

明治十三年(1880)七月十五日の浜降祭の後、その日の内に梅澤の里(中郡二宮町山西)の西山

神輿屋に、数人の神輿新設世話人が、神輿の製作を依頼する。金七十五円也。神輿の屋根に巴の

神紋がないのは、当時の八幡宮の神輿の屋根になかったので、円蔵は付けなかったと古老は云う。

十月中旬に神輿が完成したので、世話人はじめ大勢の氏子が歩いて梅澤の里へ行き、神輿を担いで

東海道を通り円蔵に戻る。九月十七日の秋の例大祭を十月十七日に延ばし、初めて円蔵の各町内を

氏子が神輿を担いで渡御する。明治十四年(1881)七月十五日の寒川神社浜降祭に、初めて円蔵の

神輿が出輿する。浜降場式典後、寒川神社迄随行し着後に社頭で式典。後に円蔵に戻る。

(明治十四年~二十五年迄)円蔵の神輿の担ぎ方は、明治時代から昭和三十年代までは、担いで走る

事が伝統。甘沼・下赤羽根の神輿は小出県道が開通する前は、円蔵・矢畑・浜之郷の参道を通り

鳥井戸橋へ。円蔵も同道、のち浜祭場へ。明治時代より円蔵の神輿は、七月十五日の浜降祭の後、

甘沼・下赤羽根・高田へ渡御する。又昭和三十年代には、甘沼・下赤羽根の神輿が円蔵二丁目迄

円蔵の神輿を送ってくれた事もあった。七月十六日は円蔵の各町内を渡御する。

現在の浜降祭は、七月海の日に斎行。円蔵・浜之郷・矢畑・西久保の懐島四社で往復担いで

渡御する。秋の例大祭には、円蔵の各町内を渡御する。又神輿の大修理は、大正九年と

昭和五十三年に行う。神輿の新造に貢献し功績を残した氏子総代・世話人・円蔵村八十七戸の

氏子先人の方々の労苦に感謝し、神輿百三拾年祭を記念し建碑する。

明治十三年十月十五日 神輿新設世話人・・ 以下十八名の氏名が記載されていたが略す」。

過去帳に記されている。円蔵・浜之郷・矢畑・西久保・下町屋・松尾・茅ヶ崎の氏子は、

代々南湖浜で浜降祭(みそぎ神事)を独自で斎行する。わが円蔵の大神宮も神輿を造ろうと、

明治十三年(1880)七月十五日の浜降祭の後、その日の内に梅澤の里(中郡二宮町山西)の西山

神輿屋に、数人の神輿新設世話人が、神輿の製作を依頼する。金七十五円也。神輿の屋根に巴の

神紋がないのは、当時の八幡宮の神輿の屋根になかったので、円蔵は付けなかったと古老は云う。

十月中旬に神輿が完成したので、世話人はじめ大勢の氏子が歩いて梅澤の里へ行き、神輿を担いで

東海道を通り円蔵に戻る。九月十七日の秋の例大祭を十月十七日に延ばし、初めて円蔵の各町内を

氏子が神輿を担いで渡御する。明治十四年(1881)七月十五日の寒川神社浜降祭に、初めて円蔵の

神輿が出輿する。浜降場式典後、寒川神社迄随行し着後に社頭で式典。後に円蔵に戻る。

(明治十四年~二十五年迄)円蔵の神輿の担ぎ方は、明治時代から昭和三十年代までは、担いで走る

事が伝統。甘沼・下赤羽根の神輿は小出県道が開通する前は、円蔵・矢畑・浜之郷の参道を通り

鳥井戸橋へ。円蔵も同道、のち浜祭場へ。明治時代より円蔵の神輿は、七月十五日の浜降祭の後、

甘沼・下赤羽根・高田へ渡御する。又昭和三十年代には、甘沼・下赤羽根の神輿が円蔵二丁目迄

円蔵の神輿を送ってくれた事もあった。七月十六日は円蔵の各町内を渡御する。

現在の浜降祭は、七月海の日に斎行。円蔵・浜之郷・矢畑・西久保の懐島四社で往復担いで

渡御する。秋の例大祭には、円蔵の各町内を渡御する。又神輿の大修理は、大正九年と

昭和五十三年に行う。神輿の新造に貢献し功績を残した氏子総代・世話人・円蔵村八十七戸の

氏子先人の方々の労苦に感謝し、神輿百三拾年祭を記念し建碑する。

明治十三年十月十五日 神輿新設世話人・・ 以下十八名の氏名が記載されていたが略す」。

「円蔵神明大神宮境内整備工事奉納者名」碑。

2階建ての「円蔵自治会館」。

そして「拝殿」。

唐破風下の鳳凰の彫刻。

その下の彫刻。

木鼻(右)。

木鼻(左)。

扁額「神明大神宮」。

拝殿前に石祠、そしてその中にあったのが「癌封じ霊石」。

「がん封じ」と。

「がん封じ」の霊石は鶴嶺八幡宮から勧請されたもの。

鶴嶺八幡宮に祀られている霊石の両方をさすると病を癒す力が増すという。

7月の「浜降祭」のときに「がん封じ」の祈祷が行われるとのこと。

「癌封じ霊石の由来

当宮の御祭神天照大神と当宮創健者懐嶋景能公の夢のおつげにより、元懐嶋郷大圓蔵村の総鎮

守鶴嶺八幡宮より霊石を勧請。

氏子、崇敬者の方々が癌にならぬ様に一生の息災を願ってお祀りしています。又この霊石の

兄弟石が市内浜之郷四六二に鎮座する鶴嶺八幡宮に祀られており、両方の霊石をさすると

御利益があります。」

兄弟石が市内浜之郷四六二に鎮座する鶴嶺八幡宮に祀られており、両方の霊石をさすると

御利益があります。」

「神輿殿」。

「円蔵神明大神宮」の「神輿」をネットから。

【https://ameblo.jp/abiraunken-0618/entry-12391520553.html 】より

拝殿左側にあった「力石」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その82 )・ … 2022.06.28 コメント(4)

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その81)・輪… 2022.06.27

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その80)・了… 2022.06.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.